2022-2023学年部编版语文七年级下册第6课《老山界》课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年部编版语文七年级下册第6课《老山界》课件(共50张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 17:39:09 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

老山界陆定一 长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军

共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,红

军牺牲了营以上干部多达430余人, 平均年龄

不到30岁,共击溃国民党军数百个团,其间共

经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,

走过草地,翻过雪山,行程约二万五千里。万

里长征的胜利震惊了世界。老山界是红军长征

中所翻越的第一座极为难走的高山。今天,让

我们看看红军战士是凭借什么样的精神来“征

服”这座高山的。

导入新课

1、有感情地朗读课文,用简洁的语言概括文章的主要内容。

2、按时间变化和地点转移梳理红军翻越老山界的经过,把握文章的叙事线索。

3、赏析环境描写的片段,学习描写方法,体会生动的描写对表达中心的作用。

4、学习红军不怕困难、以苦为乐的革命乐观主义精神。

学习目标

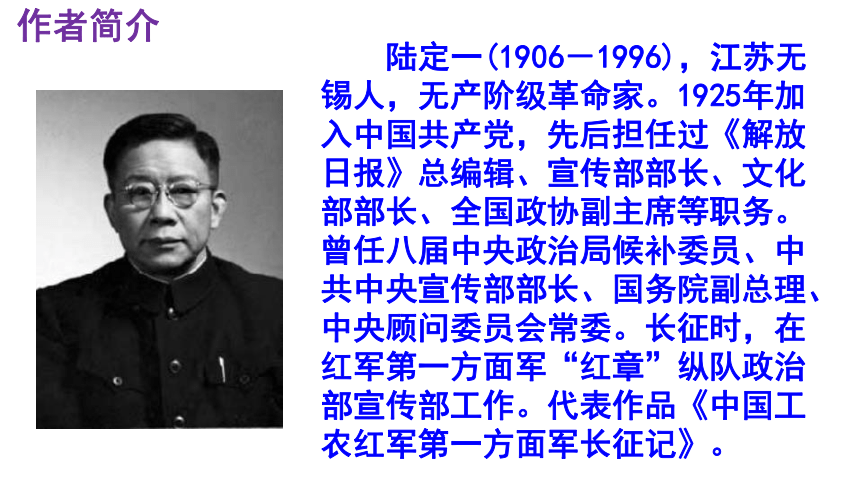

陆定一(1906-1996),江苏无

锡人,无产阶级革命家。1925年加

入中国共产党,先后担任过《解放

日报》总编辑、宣传部部长、文化

部部长、全国政协副主席等职务。

曾任八届中央政治局候补委员、中

共中央宣传部部长、国务院副总理、

中央顾问委员会常委。长征时,在

红军第一方面军“红章”纵队政治

部宣传部工作。代表作品《中国工

农红军第一方面军长征记》。

作者简介

老山界是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰海拔2141.5米,为华南第一高峰素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。

1934年12月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

背景链接

蜷缩(quán) 呜咽(yè)

点缀(zhuì) 澎湃(péng pài)

篱笆(ba) 酣然入梦(hān)

咀嚼(jǔ jué) 苛捐杂税(juān)

督促(dū) 矗立(chù)

字音字形

①攀谈:闲谈。

②奇观:奇伟的景象。

③绝壁:极陡峭不能攀援的山崖。

④骨碌:滚动。这里是滚下去的意思。

⑤酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

⑥呜咽:流水发出凄切的声音。

⑦澎湃:形容波浪互相撞击。

⑧不管三七二十一:不顾一切;不问是非情由。

词语释义

有感情地朗读课文,用简洁的语言概括文章的主要内容。

文章真实、生动地叙述了红军长征途中翻越老山界的全过程。

整体把握

按照时间的变化和地点的转移概括作者翻越老山界的经过。

第一天,下午动身,沿着山沟向上

走;傍晚(“天色晚了”),到一户瑶民

家攀谈;天黑了,到山脚,登山;之后

走了半天(夜里),在山路上露宿;半夜

里醒来,之后又睡着了;

第二天黎明被人推醒,抢着吃了早

饭;走了没多久,到了雷公岩;翻过雷

公岩,继续爬山,“快要到山顶”时,

“落得很远了”;下午两点多,到了山

顶;之后,一口气儿跑下山去。

整体把握

本文以什么为线索?这样写有什么好处?

以时间变化和地点转移为线索。

本文记录了红军翻越老山界的经过,

所以用时间变化和地点转移作为线索是

最合适的,这样写既能使文章脉络清晰,

又能使叙事合情合理。

整体把握

红军翻越老山界克服了哪些困难?结合具体内容,做简要分析。

一是老山界的高和险,比如上山的路

程有三十里,而且很陡,特别是雷公岩,

几乎是九十度的垂直石梯,只有一尺多宽;

二是红军部队不是轻装行军,有伤员、

病员以及马匹等随行,同时补给比较困难,

战土们吃不饱饭,休息条件也很恶劣,比

如作者就是夜里在山上露宿的;

三是后有追兵,需要一边阻击敌人,

一边急行军。

整体把握

红军战胜这些困难,体现了什么样的精神?

体现了红军战士坚强的意志、英勇的精神、乐观的态度等。

整体把握

划分层次结构。

第一部分(1):概括介绍老山界,

点明它的地理位置和山高,摆出困难。

第二部分(2-32):介绍翻越老山界

的经过。

第一层(2-10):山脚访瑶家。

第二层(11-32):红军翻越老山

界。

第三部分(33):介绍并指出老山界

是长征中第一座难走的山。

整体把握

老山界是一座什么样的山?

陡峭、险峻、高大。

合作探究

第2段写“前面不知道为什么走不动”,

“走不动”该怎样理解?

指因山路难走,队伍被堵住了。还指因又饿又累,极度疲乏而无力再走。

合作探究

“许多人烦得叫起来,骂起来。”这里的“烦”“骂”该怎样理解?

“烦”“骂”更多的是气恼,是想早点翻越老山界,摆脱围追堵截。

合作探究

“这是一家瑶民,住着母女二人;男

人大概是因为听到过队伍,照着习惯,

到什么地方去躲起来了。”从“照着

习惯”和“躲”,你读出了什么?

写出了瑶民由于长期遭受军阀的欺压,每有军阀队伍通过,就担心人丁被抓,因而不得不躲起来的严酷现实,表现了作者对瑶民的遭遇的同情。这种现实与后面红军对她们的关心、爱护形成对比,突出红军是一支为百姓着想、为人民谋福的队伍。

合作探究

瑶民大嫂的思想感情经历了怎样一个过程?为什么会有这样的变化?

一开始,她看到红军,非常惊惶。

经过攀谈,她才知道红军是穷人的队

伍,在红军战士面前诉苦时,她哭了。

当红军把“够吃三天的粮食”送给她

时,她“欢喜”的接受了。它的思想

感情经历了一个从害怕“队伍”到被

谈话所打动,再到因红军的关心而感

到高兴的过程。

合作探究

第9段“告知我们的部队不准拆篱笆当火把”一句中“不准”有什么表达效果?

“不准”态度严厉,来不得半点含糊,充分表现红军的严明纪律。

合作探究

“满天都是星光,火把也亮起来了。从

山脚向上望,只见火把排成许多‘之’

字形,一直连到天上,跟星光接起来,

分不出是火把还是星星。这真是我生平

没见过的奇观。”第12段写“奇观”,

奇在哪里?“奇观”一词蕴含着怎样的

情感?

“奇观”首先“奇”在火光与星光

相接,以许多“之”字形从山脚一直连

到天上,景象壮观、浪漫;其次,“奇

合作探究

观”准确而又形象地写出了山路的陡峭,

反映出红军丝毫没有被这样的艰险吓倒,

换句话说,“奇观”不仅是指向眼前之

景,更指向长征这一伟大业绩,指向具

有革命英雄主义精神的红军队伍。“奇

观”蕴含着作者的革命乐观主义精神和

对红军的赞叹之情。

合作探究

前文已经描写了红军夜晚爬山的“奇

观’,第19段为什么还要继续描写?

删去这段描写行不行?

不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受进一步写 出了山势的险峻陡峭、爬山的艰难。

合作探究

第21段“横着心”和“酣然入梦”是否矛盾?为什么?

不矛盾。“横着心”是因为四周环境恶劣,露宿条件差,战士们为了明天能够继续前进,服从命令就地休息,表现了红军不畏困难的坚强气概。“酣然入梦”表现了红军太疲劳,同时也表现了他们置生死于度外的乐观精神。

合作探究

第22段描写了哪些景物?给人什么感受?以什么为序?

景物:星星、山峰、四周的山;

感受:高峻奇伟(行军生活艰苦);

顺序:由上及下,由远及近;

合作探究

从修辞角度来赏析:“天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。”

运用比喻,将天上的星星比作宝石,生动的写出了星空的灿烂美丽。表现出作者的乐观主义精神;把四周的高山比作矗立的巨人,把山谷比作一口井,既突出了山势的险峻,又暗

合作探究

示了红军的艰难处境。

“矗立”,形象地说明困难像拦路虎阻挡在面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗日的决心,也改变不了他们必胜的信念。

合作探究

“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”这一句用了什么修辞手法?写出了作者怎样的感受?

排比、比喻、拟人。

用“春蚕在咀嚼桑叶”的连续不断的细微声音,来比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒次数之多;

“野马奔驰”写半夜山风之大,又

合作探究

喻寒风刺骨;

“山泉呜咽”使用拟人化的手法,

以山泉时断时续暗指山势崎岖;

“波涛澎湃”形容林木被风刮动的

声音。

人声和大自然的声音交织在一起,

烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃

勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。非

常形象地写出山景之美,表现红军战士

的乐观情怀。

合作探究

“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的”是否矛盾?为什么?

不矛盾。在深山里,在极静的时候,在

半醒半睡之中,确实使人有这种感觉。有的

声音,分明来自远处,分明很细切,可是由

于静,听起来仿佛近在咫尺,而且响亮洪大;

有的声音,分明来自近处,分明很洪亮,可

是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈

变愈细。而且睡觉呼吸声、风声、水声、林

木呼啸声等等,混杂一起,变化万端,引起

人们的种种联想。

合作探究

“像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原

上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎

湃。”这四句能否调换位置?为什么?

不能。一组以动物作比,一组以水流作比。两组在比声音方面都是一小一大,表现了听觉上或小或大的两种“不可捉摸”的感觉。如果调换,就不能表现听觉上的矛盾感觉了。

合作探究

“果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不很深,但也够怕人的。”“有几匹曾经从崖上跌下来,脚骨都断了。”第25段这两句的描写角度有什么不同?

前句从正面详细地描写了雷公岩的陡峭程度,让人害怕,后句写马摔下悬崖后脚骨断裂,从侧面表现出雷公岩的陡、险。

这两话,正面描写和侧面烘托相结合,极力刻画雷公岩陡峭,为表现红军战士攀登险峰的英勇无畏做铺垫。

合作探究

怎样理解第29段“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢”这句话?

这句话运用拟人、反问的修辞手法,既表现出敌人对红军战士的无可奈何之情,也表现出国民党士兵对打内战的极端不满。既构成了对敌人的嘲讽,同时暗示了红军北上抗日的目的。

合作探究

“难翻的老山界被我们这样笨重的队

伍战胜了。” 如何理解第30段“笨

重”的意思?

“笨重”是指红军部队不够灵活机动,是针对当时红军疲劳饥饿装备差伤员多等原因说的,突出了当时战胜困难成功翻山后的欣喜自豪之情。

合作探究

“我们一口气儿跑下去,跑得真快。

路上有几处景致很好,浓密的树林里,

银子似的泉水流下山去,清得透底。”

第31段这两句运用了什么描写方法?

有什么作用?

动作描写、景物描写。欢快的动作、清新的景色,表达了战士们克服困难后欢畅、轻松的心情,预示了一片光明的前景。

合作探究

最后一段运用了什么表达方式?怎么理解结尾这段话的含义?

议论。

这里作者用金沙江、大渡河、雪

山、草地和老山界进行对比,意在突

出表现红军长征途中有无数艰难险阻,

其困难程度都远远超出了老山界。红

军能够取得长征的胜利,的确是史无

前例的壮举。

合作探究

齐读第一段和最后一段,思考这两段在全文中的作用。

第一段照应题目,点名翻山原因,

暗示翻山困难;

最后一段呼应开头,深化主题。

合作探究

学完本文,同学们对长征精神应该有了大概的了解。那么,什么是长征精神?

长征精神是中国共产党在二万五千

里长征中创造的革命精神,集中体现为:

坚忍不拔,自强不息,勇往直前,把全

国人民和中华民族的根本利益看得高于

一切,坚定革命的理想和信念,坚信正

义事业必然胜利的精神。长征精神是中

华民族百折不挠、自强不息的民族精神

的最高表现。

合作探究

合作探究

主 旨

本文真实、生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,歌颂了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

作者为什么详写上山,略写下山?

上山是艰难的,难在遇见九十度的陡坡,但没有人退缩。而且上山是他们第一次认知这座大山,很多困难都是他们没有想到的,所以要详写。下山再详写就重复了,没有必要两处都详写。这样处理材料,文章层次才能很清晰。

合作探究

(1)按时间变化和地点转移来安排文章结

构,叙述有条不紊,环环相扣。

本文除首尾两段外,中间部分大都是

按照翻越老山界的时间和空间顺序来写的。

写了从第一天下午到第二天下午翻越老山

界的全过程,时间在推移,地点在转换,

部队在前进,文章脉络十分清晰,

写作特色

(2)描写生动形象,主旨突出。

文中对星夜爬山的场面的描写有声有色,十分生动。既有从不同视角方位对景物的描绘,又有对红军语言的描写,把山路的迂回曲折、山势的陡峭险峻、爬山的艰难异常描写得生动形象、惟妙惟肖,将红军战士高昂的斗志、积极乐观的精神渲染得极为感人,使人真切地感受到红军确实是一支英雄的部队,从而突出了本文的主旨。

写作特色

(3)运用了排比、比喻等修辞手法,语言

优美凝练,感染力强。

在对睡觉冻醒后所见、所闻、所感的

描述中,作者综合运用排比、比喻等修辞

手法,细致入微地描绘出听到的不可捉摸、

难以名状的声响,烘托出午夜的静谧。这

一系列描写突出表现了红军战士身处险境

仍能镇定自若的革命乐观主义精神。

写作特色

红军长征是一场举世震惊的壮举,也

是新中国建立过程中一个重要的里程碑。

通过对课文的学习,我们了解到了中国工

农红军在那场壮举中所经历的磨难,希望

同学们能从中感受到红军战士不畏艰难和

勇往直前的精神品质,并把这种品质运用

到我们的学习中,克服学习中所遇到的所

有困难,取得更好的成绩。

课堂小结

老山界

决定翻山

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

翻山以后

板书设计

顽强的意志

乐观的精神

时

间

顺

序

翻山经过

你从红军战士的身上学到了什么?你打算怎样具体地将这种精神运用到我们的学习和生活中来?

我从红军的身上学到了要有坚定的理想和信念,并为之奋斗到底的精神,正如毛主席的名句——“世上无难事,只要肯登攀”;在以后的学习和生活中,我要勇敢地面对困难,敢于接受困难和挫折的挑战,为了理想和信念,不断奋进。

拓展延伸

1、下面句子中空白处依次填入的词语完全正确的一项是( )

(1)队伍还是极_____地向前行动。

(2)_____明知道前面粮食缺乏,我们还

是把这整袋子米送给她。

(3)我们完成了任务,把一个_____的意

志_____到整个纵队每个人心中。

A.迟慢 虽然 坚强 灌输

B.迟钝 尽管 坚定 输送

C.迟慢 尽管 坚定 输送

D.迟钝 虽然 坚强 灌输

A

课堂检测

2、写出下列各句所用的修辞手法。

A.我们顶着天啦! ( )

B.路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。

( )

C.远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢? ( )

夸张

比喻

比拟、反问

课堂检测

3、“满天都是星光,火把也亮起来了。

从山脚向上望,只见火把排成许多“之”

字形,一直连到天上,跟星光接起来,

分不出是火把还是星星。”第12段对火

把的描写有何作用?

火把在山上排成许多“之”字形,与星光相接,形象地写出了老山界山势的陡峭险峻,爬山的艰难;也说明红军人数之多。火把“一直连到天上”,一方面显示了老山界的高耸入云,另一方面也显示了红军战士壮志凌云的英雄气概。

课堂检测

4、“耳朵里有不可捉摸的声响,极远的

又是极近的,极洪大的又是极细切的,

像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔

驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”

此句运用了哪种写作手法?试做分析。

以动写静。作者以形象贴切的比喻来写耳朵里感觉到的声响,烘托午夜里雷公岩的寂静,使读者犹如身临其境。

课堂检测

再 见

老山界陆定一 长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军

共进行了380余次战斗,攻占700多座县城,红

军牺牲了营以上干部多达430余人, 平均年龄

不到30岁,共击溃国民党军数百个团,其间共

经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,

走过草地,翻过雪山,行程约二万五千里。万

里长征的胜利震惊了世界。老山界是红军长征

中所翻越的第一座极为难走的高山。今天,让

我们看看红军战士是凭借什么样的精神来“征

服”这座高山的。

导入新课

1、有感情地朗读课文,用简洁的语言概括文章的主要内容。

2、按时间变化和地点转移梳理红军翻越老山界的经过,把握文章的叙事线索。

3、赏析环境描写的片段,学习描写方法,体会生动的描写对表达中心的作用。

4、学习红军不怕困难、以苦为乐的革命乐观主义精神。

学习目标

陆定一(1906-1996),江苏无

锡人,无产阶级革命家。1925年加

入中国共产党,先后担任过《解放

日报》总编辑、宣传部部长、文化

部部长、全国政协副主席等职务。

曾任八届中央政治局候补委员、中

共中央宣传部部长、国务院副总理、

中央顾问委员会常委。长征时,在

红军第一方面军“红章”纵队政治

部宣传部工作。代表作品《中国工

农红军第一方面军长征记》。

作者简介

老山界是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰海拔2141.5米,为华南第一高峰素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。

1934年12月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

背景链接

蜷缩(quán) 呜咽(yè)

点缀(zhuì) 澎湃(péng pài)

篱笆(ba) 酣然入梦(hān)

咀嚼(jǔ jué) 苛捐杂税(juān)

督促(dū) 矗立(chù)

字音字形

①攀谈:闲谈。

②奇观:奇伟的景象。

③绝壁:极陡峭不能攀援的山崖。

④骨碌:滚动。这里是滚下去的意思。

⑤酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

⑥呜咽:流水发出凄切的声音。

⑦澎湃:形容波浪互相撞击。

⑧不管三七二十一:不顾一切;不问是非情由。

词语释义

有感情地朗读课文,用简洁的语言概括文章的主要内容。

文章真实、生动地叙述了红军长征途中翻越老山界的全过程。

整体把握

按照时间的变化和地点的转移概括作者翻越老山界的经过。

第一天,下午动身,沿着山沟向上

走;傍晚(“天色晚了”),到一户瑶民

家攀谈;天黑了,到山脚,登山;之后

走了半天(夜里),在山路上露宿;半夜

里醒来,之后又睡着了;

第二天黎明被人推醒,抢着吃了早

饭;走了没多久,到了雷公岩;翻过雷

公岩,继续爬山,“快要到山顶”时,

“落得很远了”;下午两点多,到了山

顶;之后,一口气儿跑下山去。

整体把握

本文以什么为线索?这样写有什么好处?

以时间变化和地点转移为线索。

本文记录了红军翻越老山界的经过,

所以用时间变化和地点转移作为线索是

最合适的,这样写既能使文章脉络清晰,

又能使叙事合情合理。

整体把握

红军翻越老山界克服了哪些困难?结合具体内容,做简要分析。

一是老山界的高和险,比如上山的路

程有三十里,而且很陡,特别是雷公岩,

几乎是九十度的垂直石梯,只有一尺多宽;

二是红军部队不是轻装行军,有伤员、

病员以及马匹等随行,同时补给比较困难,

战土们吃不饱饭,休息条件也很恶劣,比

如作者就是夜里在山上露宿的;

三是后有追兵,需要一边阻击敌人,

一边急行军。

整体把握

红军战胜这些困难,体现了什么样的精神?

体现了红军战士坚强的意志、英勇的精神、乐观的态度等。

整体把握

划分层次结构。

第一部分(1):概括介绍老山界,

点明它的地理位置和山高,摆出困难。

第二部分(2-32):介绍翻越老山界

的经过。

第一层(2-10):山脚访瑶家。

第二层(11-32):红军翻越老山

界。

第三部分(33):介绍并指出老山界

是长征中第一座难走的山。

整体把握

老山界是一座什么样的山?

陡峭、险峻、高大。

合作探究

第2段写“前面不知道为什么走不动”,

“走不动”该怎样理解?

指因山路难走,队伍被堵住了。还指因又饿又累,极度疲乏而无力再走。

合作探究

“许多人烦得叫起来,骂起来。”这里的“烦”“骂”该怎样理解?

“烦”“骂”更多的是气恼,是想早点翻越老山界,摆脱围追堵截。

合作探究

“这是一家瑶民,住着母女二人;男

人大概是因为听到过队伍,照着习惯,

到什么地方去躲起来了。”从“照着

习惯”和“躲”,你读出了什么?

写出了瑶民由于长期遭受军阀的欺压,每有军阀队伍通过,就担心人丁被抓,因而不得不躲起来的严酷现实,表现了作者对瑶民的遭遇的同情。这种现实与后面红军对她们的关心、爱护形成对比,突出红军是一支为百姓着想、为人民谋福的队伍。

合作探究

瑶民大嫂的思想感情经历了怎样一个过程?为什么会有这样的变化?

一开始,她看到红军,非常惊惶。

经过攀谈,她才知道红军是穷人的队

伍,在红军战士面前诉苦时,她哭了。

当红军把“够吃三天的粮食”送给她

时,她“欢喜”的接受了。它的思想

感情经历了一个从害怕“队伍”到被

谈话所打动,再到因红军的关心而感

到高兴的过程。

合作探究

第9段“告知我们的部队不准拆篱笆当火把”一句中“不准”有什么表达效果?

“不准”态度严厉,来不得半点含糊,充分表现红军的严明纪律。

合作探究

“满天都是星光,火把也亮起来了。从

山脚向上望,只见火把排成许多‘之’

字形,一直连到天上,跟星光接起来,

分不出是火把还是星星。这真是我生平

没见过的奇观。”第12段写“奇观”,

奇在哪里?“奇观”一词蕴含着怎样的

情感?

“奇观”首先“奇”在火光与星光

相接,以许多“之”字形从山脚一直连

到天上,景象壮观、浪漫;其次,“奇

合作探究

观”准确而又形象地写出了山路的陡峭,

反映出红军丝毫没有被这样的艰险吓倒,

换句话说,“奇观”不仅是指向眼前之

景,更指向长征这一伟大业绩,指向具

有革命英雄主义精神的红军队伍。“奇

观”蕴含着作者的革命乐观主义精神和

对红军的赞叹之情。

合作探究

前文已经描写了红军夜晚爬山的“奇

观’,第19段为什么还要继续描写?

删去这段描写行不行?

不能删。这段描写是前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受进一步写 出了山势的险峻陡峭、爬山的艰难。

合作探究

第21段“横着心”和“酣然入梦”是否矛盾?为什么?

不矛盾。“横着心”是因为四周环境恶劣,露宿条件差,战士们为了明天能够继续前进,服从命令就地休息,表现了红军不畏困难的坚强气概。“酣然入梦”表现了红军太疲劳,同时也表现了他们置生死于度外的乐观精神。

合作探究

第22段描写了哪些景物?给人什么感受?以什么为序?

景物:星星、山峰、四周的山;

感受:高峻奇伟(行军生活艰苦);

顺序:由上及下,由远及近;

合作探究

从修辞角度来赏析:“天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。”

运用比喻,将天上的星星比作宝石,生动的写出了星空的灿烂美丽。表现出作者的乐观主义精神;把四周的高山比作矗立的巨人,把山谷比作一口井,既突出了山势的险峻,又暗

合作探究

示了红军的艰难处境。

“矗立”,形象地说明困难像拦路虎阻挡在面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗日的决心,也改变不了他们必胜的信念。

合作探究

“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”这一句用了什么修辞手法?写出了作者怎样的感受?

排比、比喻、拟人。

用“春蚕在咀嚼桑叶”的连续不断的细微声音,来比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒次数之多;

“野马奔驰”写半夜山风之大,又

合作探究

喻寒风刺骨;

“山泉呜咽”使用拟人化的手法,

以山泉时断时续暗指山势崎岖;

“波涛澎湃”形容林木被风刮动的

声音。

人声和大自然的声音交织在一起,

烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃

勃生机,洋溢着革命乐观主义精神。非

常形象地写出山景之美,表现红军战士

的乐观情怀。

合作探究

“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的”是否矛盾?为什么?

不矛盾。在深山里,在极静的时候,在

半醒半睡之中,确实使人有这种感觉。有的

声音,分明来自远处,分明很细切,可是由

于静,听起来仿佛近在咫尺,而且响亮洪大;

有的声音,分明来自近处,分明很洪亮,可

是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈

变愈细。而且睡觉呼吸声、风声、水声、林

木呼啸声等等,混杂一起,变化万端,引起

人们的种种联想。

合作探究

“像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原

上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎

湃。”这四句能否调换位置?为什么?

不能。一组以动物作比,一组以水流作比。两组在比声音方面都是一小一大,表现了听觉上或小或大的两种“不可捉摸”的感觉。如果调换,就不能表现听觉上的矛盾感觉了。

合作探究

“果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不很深,但也够怕人的。”“有几匹曾经从崖上跌下来,脚骨都断了。”第25段这两句的描写角度有什么不同?

前句从正面详细地描写了雷公岩的陡峭程度,让人害怕,后句写马摔下悬崖后脚骨断裂,从侧面表现出雷公岩的陡、险。

这两话,正面描写和侧面烘托相结合,极力刻画雷公岩陡峭,为表现红军战士攀登险峰的英勇无畏做铺垫。

合作探究

怎样理解第29段“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢”这句话?

这句话运用拟人、反问的修辞手法,既表现出敌人对红军战士的无可奈何之情,也表现出国民党士兵对打内战的极端不满。既构成了对敌人的嘲讽,同时暗示了红军北上抗日的目的。

合作探究

“难翻的老山界被我们这样笨重的队

伍战胜了。” 如何理解第30段“笨

重”的意思?

“笨重”是指红军部队不够灵活机动,是针对当时红军疲劳饥饿装备差伤员多等原因说的,突出了当时战胜困难成功翻山后的欣喜自豪之情。

合作探究

“我们一口气儿跑下去,跑得真快。

路上有几处景致很好,浓密的树林里,

银子似的泉水流下山去,清得透底。”

第31段这两句运用了什么描写方法?

有什么作用?

动作描写、景物描写。欢快的动作、清新的景色,表达了战士们克服困难后欢畅、轻松的心情,预示了一片光明的前景。

合作探究

最后一段运用了什么表达方式?怎么理解结尾这段话的含义?

议论。

这里作者用金沙江、大渡河、雪

山、草地和老山界进行对比,意在突

出表现红军长征途中有无数艰难险阻,

其困难程度都远远超出了老山界。红

军能够取得长征的胜利,的确是史无

前例的壮举。

合作探究

齐读第一段和最后一段,思考这两段在全文中的作用。

第一段照应题目,点名翻山原因,

暗示翻山困难;

最后一段呼应开头,深化主题。

合作探究

学完本文,同学们对长征精神应该有了大概的了解。那么,什么是长征精神?

长征精神是中国共产党在二万五千

里长征中创造的革命精神,集中体现为:

坚忍不拔,自强不息,勇往直前,把全

国人民和中华民族的根本利益看得高于

一切,坚定革命的理想和信念,坚信正

义事业必然胜利的精神。长征精神是中

华民族百折不挠、自强不息的民族精神

的最高表现。

合作探究

合作探究

主 旨

本文真实、生动地叙述了红军翻越老山界的全过程,歌颂了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

作者为什么详写上山,略写下山?

上山是艰难的,难在遇见九十度的陡坡,但没有人退缩。而且上山是他们第一次认知这座大山,很多困难都是他们没有想到的,所以要详写。下山再详写就重复了,没有必要两处都详写。这样处理材料,文章层次才能很清晰。

合作探究

(1)按时间变化和地点转移来安排文章结

构,叙述有条不紊,环环相扣。

本文除首尾两段外,中间部分大都是

按照翻越老山界的时间和空间顺序来写的。

写了从第一天下午到第二天下午翻越老山

界的全过程,时间在推移,地点在转换,

部队在前进,文章脉络十分清晰,

写作特色

(2)描写生动形象,主旨突出。

文中对星夜爬山的场面的描写有声有色,十分生动。既有从不同视角方位对景物的描绘,又有对红军语言的描写,把山路的迂回曲折、山势的陡峭险峻、爬山的艰难异常描写得生动形象、惟妙惟肖,将红军战士高昂的斗志、积极乐观的精神渲染得极为感人,使人真切地感受到红军确实是一支英雄的部队,从而突出了本文的主旨。

写作特色

(3)运用了排比、比喻等修辞手法,语言

优美凝练,感染力强。

在对睡觉冻醒后所见、所闻、所感的

描述中,作者综合运用排比、比喻等修辞

手法,细致入微地描绘出听到的不可捉摸、

难以名状的声响,烘托出午夜的静谧。这

一系列描写突出表现了红军战士身处险境

仍能镇定自若的革命乐观主义精神。

写作特色

红军长征是一场举世震惊的壮举,也

是新中国建立过程中一个重要的里程碑。

通过对课文的学习,我们了解到了中国工

农红军在那场壮举中所经历的磨难,希望

同学们能从中感受到红军战士不畏艰难和

勇往直前的精神品质,并把这种品质运用

到我们的学习中,克服学习中所遇到的所

有困难,取得更好的成绩。

课堂小结

老山界

决定翻山

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

翻山以后

板书设计

顽强的意志

乐观的精神

时

间

顺

序

翻山经过

你从红军战士的身上学到了什么?你打算怎样具体地将这种精神运用到我们的学习和生活中来?

我从红军的身上学到了要有坚定的理想和信念,并为之奋斗到底的精神,正如毛主席的名句——“世上无难事,只要肯登攀”;在以后的学习和生活中,我要勇敢地面对困难,敢于接受困难和挫折的挑战,为了理想和信念,不断奋进。

拓展延伸

1、下面句子中空白处依次填入的词语完全正确的一项是( )

(1)队伍还是极_____地向前行动。

(2)_____明知道前面粮食缺乏,我们还

是把这整袋子米送给她。

(3)我们完成了任务,把一个_____的意

志_____到整个纵队每个人心中。

A.迟慢 虽然 坚强 灌输

B.迟钝 尽管 坚定 输送

C.迟慢 尽管 坚定 输送

D.迟钝 虽然 坚强 灌输

A

课堂检测

2、写出下列各句所用的修辞手法。

A.我们顶着天啦! ( )

B.路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。

( )

C.远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢? ( )

夸张

比喻

比拟、反问

课堂检测

3、“满天都是星光,火把也亮起来了。

从山脚向上望,只见火把排成许多“之”

字形,一直连到天上,跟星光接起来,

分不出是火把还是星星。”第12段对火

把的描写有何作用?

火把在山上排成许多“之”字形,与星光相接,形象地写出了老山界山势的陡峭险峻,爬山的艰难;也说明红军人数之多。火把“一直连到天上”,一方面显示了老山界的高耸入云,另一方面也显示了红军战士壮志凌云的英雄气概。

课堂检测

4、“耳朵里有不可捉摸的声响,极远的

又是极近的,极洪大的又是极细切的,

像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔

驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”

此句运用了哪种写作手法?试做分析。

以动写静。作者以形象贴切的比喻来写耳朵里感觉到的声响,烘托午夜里雷公岩的寂静,使读者犹如身临其境。

课堂检测

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读