2022-2023学年湖北省黄石市阳新县三校高三历史期末线上测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年湖北省黄石市阳新县三校高三历史期末线上测试(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 664.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-01 08:59:10 | ||

图片预览

文档简介

【绝密|启动前】

高三历史线上期末测试

姓名: 学校: 准考证号:

一、选择题(共16题,每小题3分,共48分)

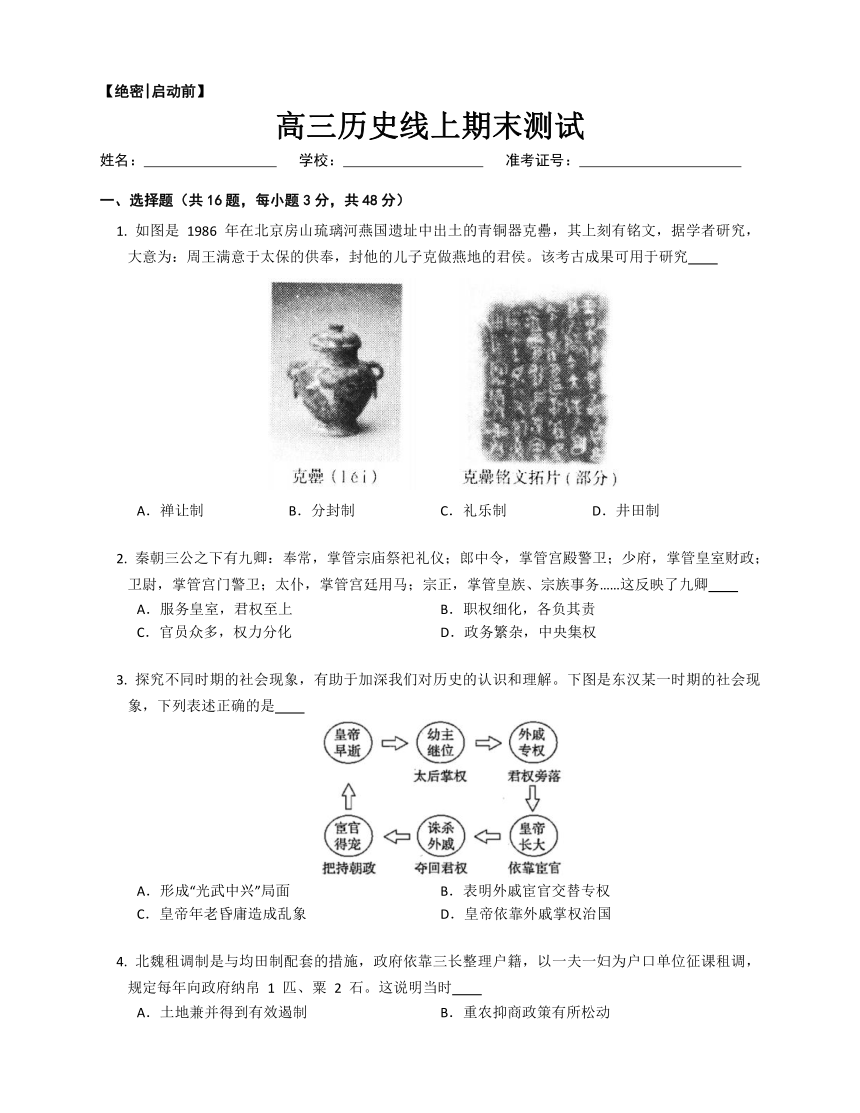

如图是 1986 年在北京房山琉璃河燕国遗址中出土的青铜器克罍,其上刻有铭文,据学者研究,大意为:周王满意于太保的供奉,封他的儿子克做燕地的君侯。该考古成果可用于研究

A.禅让制 B.分封制 C.礼乐制 D.井田制

秦朝三公之下有九卿:奉常,掌管宗庙祭祀礼仪;郎中令,掌管宫殿警卫;少府,掌管皇室财政;卫尉,掌管宫门警卫;太仆,掌管宫廷用马;宗正,掌管皇族、宗族事务……这反映了九卿

A.服务皇室,君权至上 B.职权细化,各负其责

C.官员众多,权力分化 D.政务繁杂,中央集权

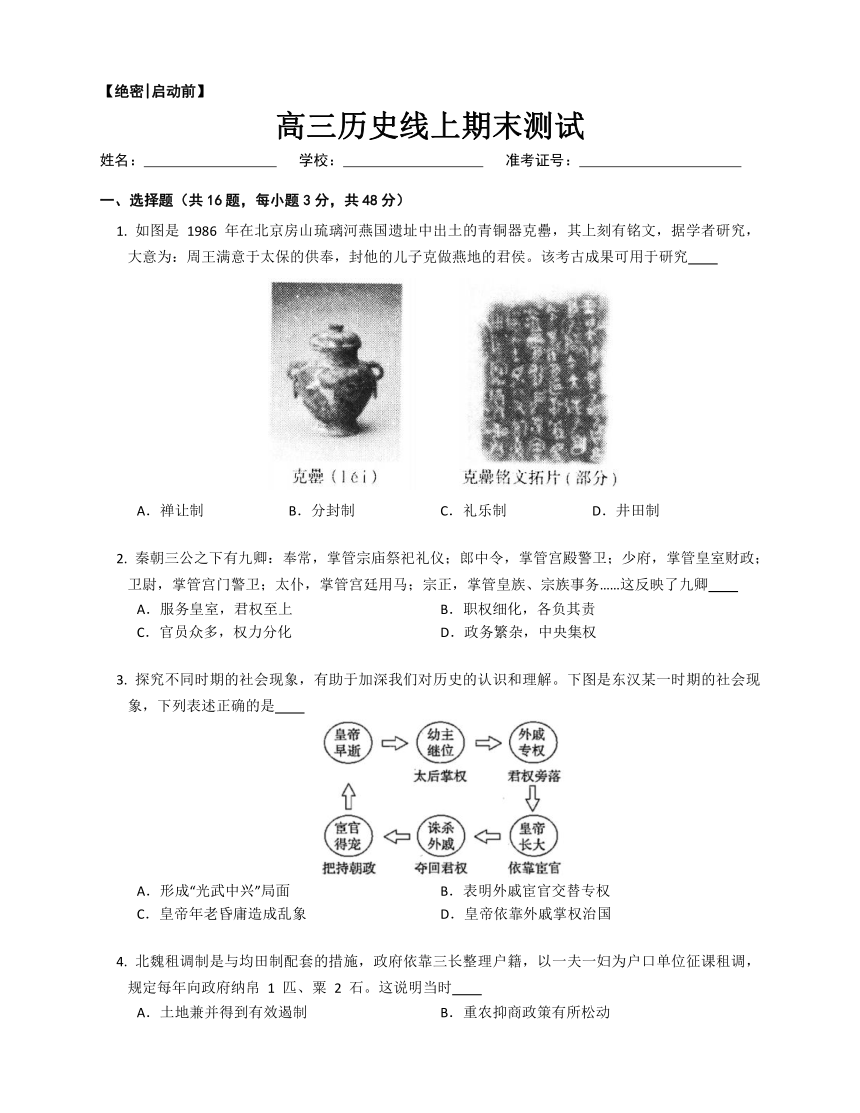

探究不同时期的社会现象,有助于加深我们对历史的认识和理解。下图是东汉某一时期的社会现象,下列表述正确的是

A.形成“光武中兴”局面 B.表明外戚宦官交替专权

C.皇帝年老昏庸造成乱象 D.皇帝依靠外戚掌权治国

北魏租调制是与均田制配套的措施,政府依靠三长整理户籍,以一夫一妇为户口单位征课租调,规定每年向政府纳帛 1 匹、粟 2 石。这说明当时

A.土地兼并得到有效遏制 B.重农抑商政策有所松动

C.按照户籍人口征收赋税 D.征税标准达到历史低点

下面是清朝部分年代军机大臣人数统计表。据此推知,清代军机处

皇帝 军机大臣人数

乾隆 多则十人少则一人,70% 的时间六至七人

嘉庆、道光、咸丰 88% 以上的时间四至六人

同治 五到六人

光绪 76.5% 的时间四至六人

A.权力稳固 B.机构健全 C.精干高效 D.保密性强

20 世纪初,梁启超指出“今日之欧美,则民族主义与民族帝国主义相嬗之时代也;今日之亚洲,则帝国主义与民族主义相嬗之时代也”“欧洲之所以发达,世界之所以进步,皆由民族主义所冲激磅礴而成”。这一观点

A.反映了达尔文的社会进化的观点

B.主张把民族主义作为自存自强的手段

C.强调帝国主义对外扩张的必然性

D.指出西方民族国家崛起的历史必然性

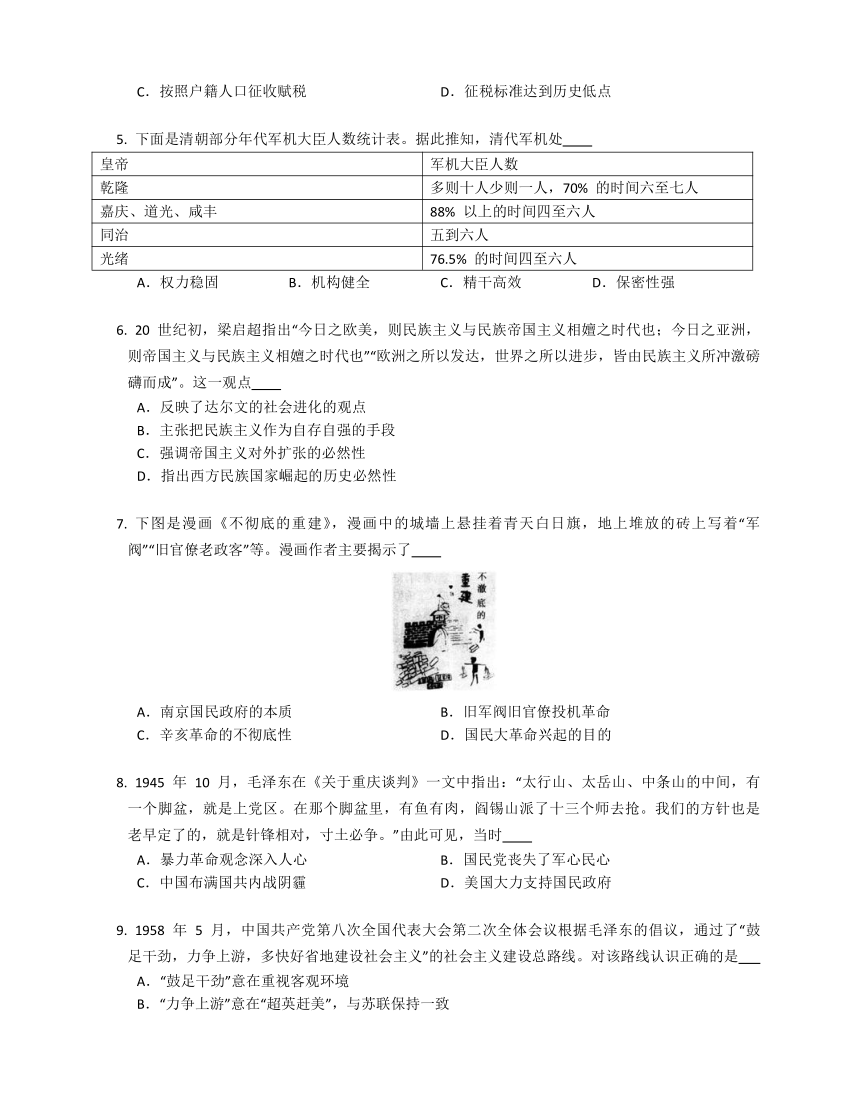

下图是漫画《不彻底的重建》,漫画中的城墙上悬挂着青天白日旗,地上堆放的砖上写着“军阀”“旧官僚老政客”等。漫画作者主要揭示了

A.南京国民政府的本质 B.旧军阀旧官僚投机革命

C.辛亥革命的不彻底性 D.国民大革命兴起的目的

1945 年 10 月,毛泽东在《关于重庆谈判》一文中指出:“太行山、太岳山、中条山的中间,有一个脚盆,就是上党区。在那个脚盆里,有鱼有肉,阎锡山派了十三个师去抢。我们的方针也是老早定了的,就是针锋相对,寸土必争。”由此可见,当时

A.暴力革命观念深入人心 B.国民党丧失了军心民心

C.中国布满国共内战阴霾 D.美国大力支持国民政府

1958 年 5 月,中国共产党第八次全国代表大会第二次全体会议根据毛泽东的倡议,通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的社会主义建设总路线。对该路线认识正确的是

A.“鼓足干劲”意在重视客观环境

B.“力争上游”意在“超英赶美”,与苏联保持一致

C.“多快好省”体现了经济发展中质和量、速度和效益的统一

D.“建设社会主义”是奋斗目标,实践是进行社会主义改造

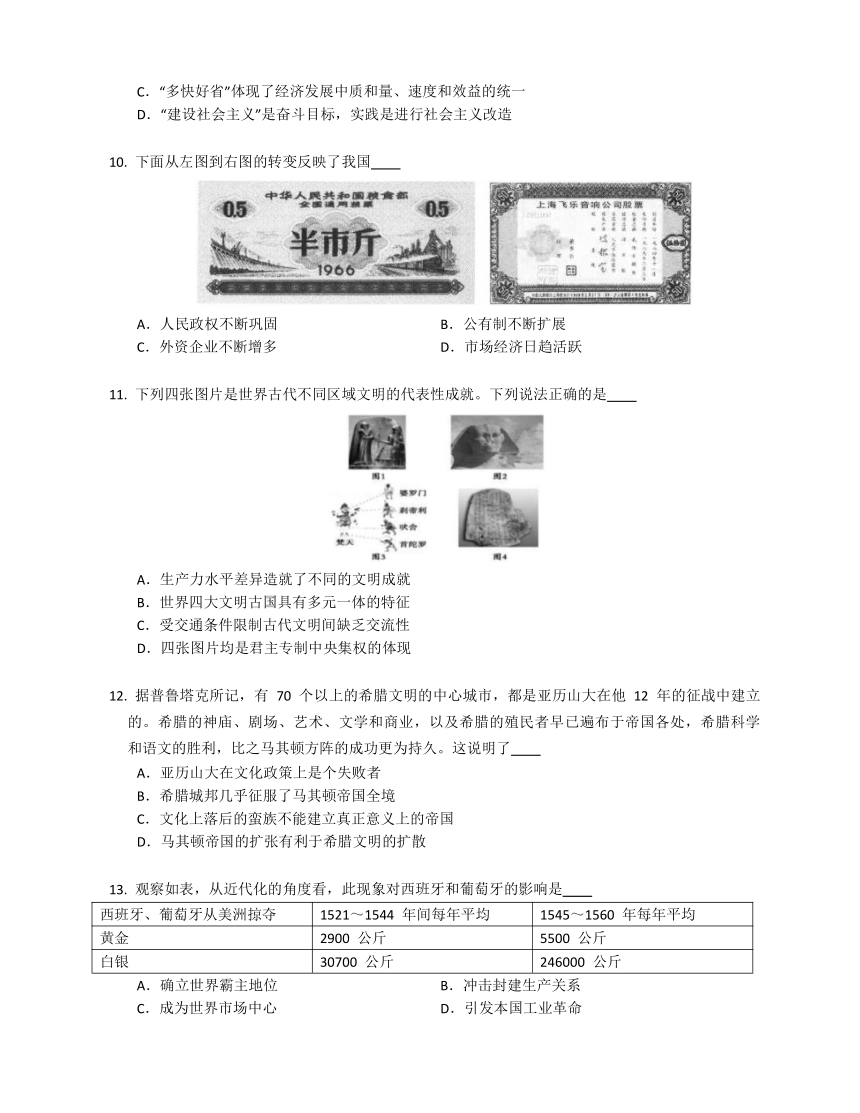

下面从左图到右图的转变反映了我国

A.人民政权不断巩固 B.公有制不断扩展

C.外资企业不断增多 D.市场经济日趋活跃

下列四张图片是世界古代不同区域文明的代表性成就。下列说法正确的是

A.生产力水平差异造就了不同的文明成就

B.世界四大文明古国具有多元一体的特征

C.受交通条件限制古代文明间缺乏交流性

D.四张图片均是君主专制中央集权的体现

据普鲁塔克所记,有 70 个以上的希腊文明的中心城市,都是亚历山大在他 12 年的征战中建立的。希腊的神庙、剧场、艺术、文学和商业,以及希腊的殖民者早已遍布于帝国各处,希腊科学和语文的胜利,比之马其顿方阵的成功更为持久。这说明了

A.亚历山大在文化政策上是个失败者

B.希腊城邦几乎征服了马其顿帝国全境

C.文化上落后的蛮族不能建立真正意义上的帝国

D.马其顿帝国的扩张有利于希腊文明的扩散

观察如表,从近代化的角度看,此现象对西班牙和葡萄牙的影响是

西班牙、葡萄牙从美洲掠夺 1521~1544 年间每年平均 1545~1560 年每年平均

黄金 2900 公斤 5500 公斤

白银 30700 公斤 246000 公斤

A.确立世界霸主地位 B.冲击封建生产关系

C.成为世界市场中心 D.引发本国工业革命

从文艺复兴时期到 17 世纪,人文主义者都把成为“皇家顾问”(向君主及其大臣建言)作为追求。而启蒙运动者则把自己看成是“公众舆论”的引导者,希望通过影响人民大众,制造并指挥舆论来引导当权者。这一变化说明

A.文艺复兴提倡君主专制 B.文艺复兴主张因信称义

C.启蒙运动重视公共意志 D.启蒙运动抛弃人文主义

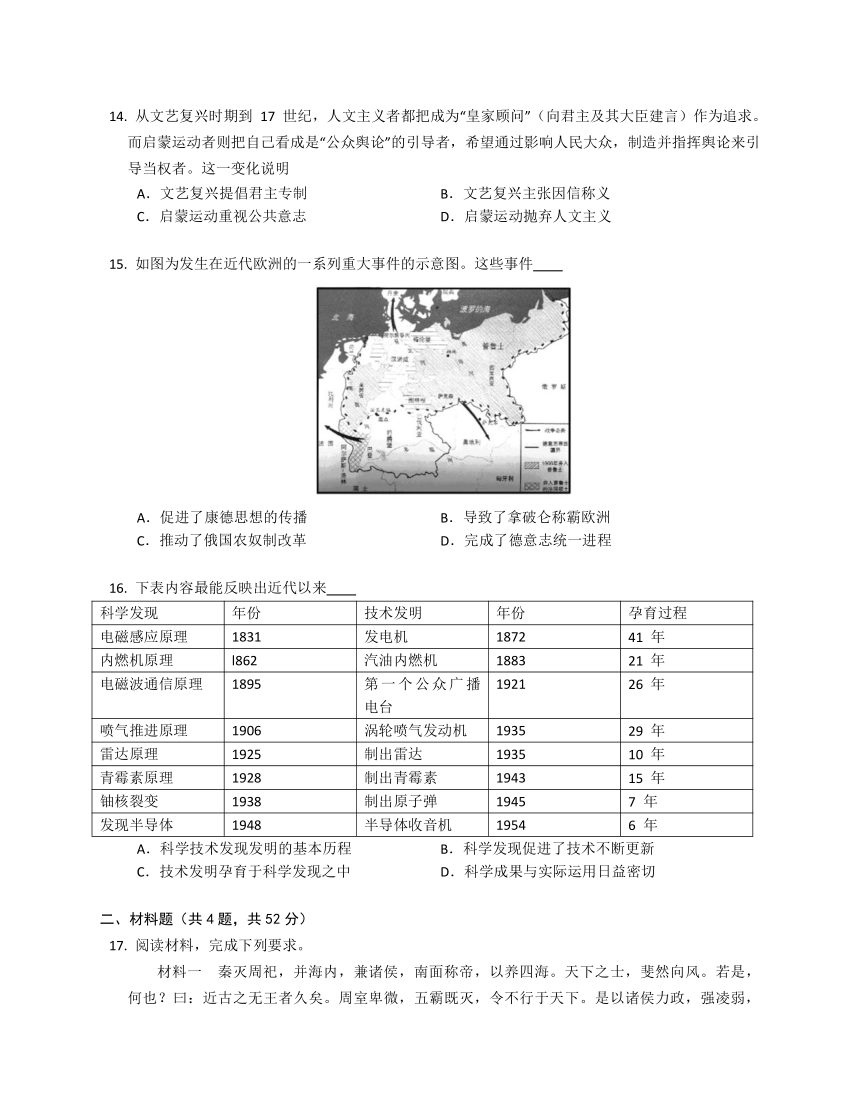

如图为发生在近代欧洲的一系列重大事件的示意图。这些事件

A.促进了康德思想的传播 B.导致了拿破仑称霸欧洲

C.推动了俄国农奴制改革 D.完成了德意志统一进程

下表内容最能反映出近代以来

科学发现 年份 技术发明 年份 孕育过程

电磁感应原理 1831 发电机 1872 41 年

内燃机原理 l862 汽油内燃机 1883 21 年

电磁波通信原理 1895 第一个公众广播电台 1921 26 年

喷气推进原理 1906 涡轮喷气发动机 1935 29 年

雷达原理 1925 制出雷达 1935 10 年

青霉素原理 1928 制出青霉素 1943 15 年

铀核裂变 1938 制出原子弹 1945 7 年

发现半导体 1948 半导体收音机 1954 6 年

A.科学技术发现发明的基本历程 B.科学发现促进了技术不断更新

C.技术发明孕育于科学发现之中 D.科学成果与实际运用日益密切

二、材料题(共4题,共52分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦灭周祀,并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士,斐然向风。若是,何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既灭,令不行于天下。是以诸侯力政,强凌弱,众暴寡,兵革不休,士民罢弊。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。当此之时,专威定功,安危之本,在于此矣。

——贾谊《过秦论》

材料二

材料三 《史记·秦始皇本纪》记载,秦统一六国后,统一了文字、货币和度量衡;收缴了天下的金属兵器,铸“金人十二”;“隐宫徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫”,历时三十多年修筑秦始皇陵;先后征发徭役百余万,修筑长城;数次移民戍边,动辄数万家,如“因徙三万家丽邑,五万家云阳”;颁布“挟书律”,焚书坑儒等。

(1) 根据材料一分析,当时天下士民对秦统一天下持什么态度?为什么会有这样的态度?

(2) 结合所学知识分析,材料二、三所显示的这些现象在战乱纷繁的春秋战国时期能出现吗?在秦朝能够出现的主要原因是什么?

(3) 根据以上材料,简要阐述秦朝君主专制中央集权制度的影响。

阅读材料,回答问题。

材料一 经济之所以发展如此迅猛,一个重要的促进因素是外资企业的大幅增加。由于担心外国人会控制中国的矿产资源、铁路,以及现代工业经济,清政府设立了专门的商部和交通部,组织地方商会,并着手修订法典,保护和鼓励各项资本运作。中国的官员、有识之士以及商人急切地在这些领域成立自己的公司,从 1895 年到 1913 年间,成立的新兴企业多达 549 家,主要集中在缫丝、棉纺织品、食品加工、公用事业以及采矿等行业……虽然现代工商业只占中国经济总量的极小一部分,但这一时期仍可以看作是中国工业革命的开篇。

——周锡瑞《叶:百年动荡中的一个中国家庭》

材料二 1895 年的甲午战败震动了整个士林……当新兴的维新在京、沪受阻时,湖南成了维新的中心。例如,熊希龄出身于湘军将领之家,此前完全是在传统教育的浸润下成长,还沉迷在湘军的辉煌功绩中。但他在甲午战败后慷慨上书朝廷,“与其坐而待亡,孰若革新庶政,与列强比埒,乃为上策……吾愿为爱国同仁,鞠躬尽瘁,临危就义,以拯吾国”。不料被慈禧痛批并发落回湘。从 1896 年到 1898 年,他几乎介入了湖南维新的所有活动,在当时激烈而复杂的斗争中实际站在了梁启超一边。1898 年到 1902 年被革职。1902 年至 1905 年,他重获起用……于 1904 年兴办了醴陵瓷业及学堂。

——整理自应星《新教育场域的兴起(1895—1926)》

(1) 阅读材料一并结合所学知识,指出 1895~1913 年间经济之所以发展如此迅猛”的原因。根据材料一,概括这一时期民族工业发展的特点。

(2) 根据材料二,概括熊希龄的思想在甲午战争后的变化,并指出他在湖南地区为中国社会近代化所做出的努力。

两汉、魏晋时期的中国文献中常见对大秦国(古罗马帝国)的记载(如表)。阅读材料,完成下列要求。

类别 文献及成书年代 记载

地理位置 《史记》(西汉) 黎轩(即后人所谓大秦)地处大月氏西约数千里的安息之北,安息长老传言,条支有弱水、西王母。

《抱朴子》(东晋) (大秦)地方三万里,最大国也。

风土人情 《魏略》(魏晋之际) 有小城邑合四百余,东西南北数千里,置诸小王甚多。

《后汉纪》(东晋) 谷食常贱,国用富饶,以石为城郭,周圜百余里。

《晋书》(唐) 城中屋宇皆以珊瑚为搅柄,琉璃为墙壁,水精为柱础。

政治概况 《后汉纪》(东晋) 王无常人,国中有灾异,风不时节,辄放去之,而求贤人为王,放者终无怨。

《抱朴子》(东晋) 此国不畜奴婢,虽国王夫妇,犹躬耕籍田,亲自居桑织经;此国不用刑罚,人民温睦,皆多寿考;国人谈虚说妙,唇理绝殊。

人物形象 《后汉纪》(东晋) 人皆粗长大、平正若中国人。

《无上秘要》(北周) 有药名“大秦玄坚”,能使上飞轻举,超体霄真,此乃天仙之所服,飞神之所研。

《北堂书钞》(唐) 昆仑之东十万里有大秦之国,人长三十丈,寿万八千岁,不知禾稼,但食沙石。

——根据庞乃明《古代中国的罗马帝国形象》

辨析上述古籍记载,结合所学知识,提取合理的信息,任选一个角度,探讨古代中国人对罗马帝国的认识。(要求:自拟论题,观点明确,史论结合,逻辑合理。)

机器的影响。

材料一

如图是 19 世纪下半叶日本创作的《纺纱机的发明者》,画面配文:“英国的阿克莱特多年努力地制造一种纺棉纱的机器,他的家庭因此一贫如洗。妻子看着他花光钱财没能成功,盛怒之下,打碎了一个模型,阿克莱特十分生气……这件事情之后,他成功地发明了机器,靠它赚了钱。”

——摘编自《棉的全球史》

材料二 (1828 年印度一位贫穷寡妇回忆)我二十二就成了寡妇。我生了三个女儿……我开始用阿萨那和插卡(简单的手纺车)纺纱……织匠们到我家门口来买纺好的纱……我想要多少钱他们会马上给我。因此我一点也不担心吃穿……就这样我把三个女儿都嫁出去……现在有三年多了,我和婆婆又没米下锅了。不但织匠们不到家门口来买我的棉纱,就算我把纺好的纱拿到哈特(市场)去,出以前价格的四分之一他们都不买。我完全不懂怎么会发生这样的事情。我到处打听,听说织匠们现在用的是大量进口的英国棉纱……等我看到棉纱之后,发现确实比我的好。

——摘自帕特萨拉蒂:《历史问题》第 429 页

问题:

(1) 阿克莱特的机器问世于什么时期?促发作者创作的时代背景是什么?

(2) 依据材料二,概述印度寡妇家生计的变化及其原因。

(3) 怎样看待上述材料对英国棉纱(机)的反映?

高三历史参考答案

1-16 BABCC BACCD BDBCD D

17.

(1) 支持(拥护、欢迎)态度;

秦朝的统一有利于实现社会稳定,为社会经济发展提供政治前提,符合人民向往和平的愿望。

(2) 不能;

原因:国家统一,国力强盛;中央集权制度建立,政令统一,便于国家集中力量。

(3) 积极影响:

①奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局,为历代封建王朝所沿用,并不断完善和加强。②有利于国家统一政令,集中力量完成一些重大工程和实施一些重要措施,从而推动社会经济发展和文明进步。③有利于维护国家统一和稳定社会秩序。

消极影响:

①中央集权制度下形成的君主专制,容易导致暴政和政治腐败,激化社会矛盾。②为维护君主专制而推行的加强思想控制的措施,往往会摧残文化,如焚书坑儒。

18.

(1) 原因:①甲午战后,列强侵略加剧,外资企业大幅增加,进一步破坏了中国的自然经济。

②在内外交困的形势下,清政府放松了对民间设厂的限制,鼓励发展实业。

③为挽救民族危机,许多爱国人士纷纷“设厂自救”、“实业救国”。

特点:①从甲午战争到第一次世界大战爆发,民族工业的发展出现了第一次高潮。

②行业上以轻工业为主,在整个国民经济中所占的比重很小。

(2) 变化:主张维新变法,救亡图存(或主张变法图强,挽救民族危机)。

努力:支持梁启超等人士开展维新活动(或全面介入湖南的维新运动),兴办实业和新式学堂。

19. 角度:古代中国人对古罗马帝国政治概况的认识。

观点:古代中国人对古罗马帝国政治概况的认知,既有其合理的成分,也存在与现实脱节的臆想。

论证:东晋人对大秦国政治方面的记载散见于《后汉纪》与《抱朴子》。其中“国人谈虚说妙,唇理绝殊”的记载有一定的合理性,而“不畜奴婢”、“不用刑罚”的说法则与事实不符。在古代雅典,由于民主政治制度的客观需要,以及智者学派等影响,社会上辩论风气盛行。这种风气影响到后来的古罗马,导致罗马人也热衷“谈虚说妙”,“唇理绝殊”。另一方面,古希腊和古罗马社会存在大量奴隶,罗马也有以《十二铜表法》为代表的成文法,足证“不畜奴婢”、“不用刑罚”之说有误。

自张骞通西域以来,中原王朝对西方国家有了一定的了解。但由于空间上的阻隔,古代中国人无法全面、真实地加以认识。另一方面,有感于魏晋时期战乱频繁、民生凋敝、宗主豪强控制庞大人口的现实,时人塑造出“贤人为王”、“人民温睦”、“不畜奴婢”、“不用刑罚”的大秦印象。这种印象失真却美好,为时人苦闷的内心带去一丝慰藉。

结论:综上所述,由于东西方交往日益密切,魏晋时期的中国人模糊地了解到古罗马帝国的政治状况。这种了解真假参半,有一部分如实地反映了现实,还有很大一部分是古代中国人基于社会现实而形成的主观臆想。这种认识是特定时空环境下的产物,有一定的局限性。

20.

(1) 18 世纪下半期(工业革命早期\工业革命期间\工业革命期间);明治维新。

(2) 变化:印度寡妇以手工纺纱,先前可独自满足五口之家的生活。原因:英国发生工业革命,价廉物美,冲击当地传统手工纺纱业,严重冲击印度传统手工业或瓦解了印度的自然经济。

(3) 材料一创作于日本明治维新时代,当时日本要引进欧美技术,发家致富,也折射了当时日本社会对西方工业文明的憧憬,其传统棉纺织业遭到英国工业革命的冲击后。这种变化是当时英国殖民侵略和工业革命扩张与影响的一个缩影。

高三历史线上期末测试

姓名: 学校: 准考证号:

一、选择题(共16题,每小题3分,共48分)

如图是 1986 年在北京房山琉璃河燕国遗址中出土的青铜器克罍,其上刻有铭文,据学者研究,大意为:周王满意于太保的供奉,封他的儿子克做燕地的君侯。该考古成果可用于研究

A.禅让制 B.分封制 C.礼乐制 D.井田制

秦朝三公之下有九卿:奉常,掌管宗庙祭祀礼仪;郎中令,掌管宫殿警卫;少府,掌管皇室财政;卫尉,掌管宫门警卫;太仆,掌管宫廷用马;宗正,掌管皇族、宗族事务……这反映了九卿

A.服务皇室,君权至上 B.职权细化,各负其责

C.官员众多,权力分化 D.政务繁杂,中央集权

探究不同时期的社会现象,有助于加深我们对历史的认识和理解。下图是东汉某一时期的社会现象,下列表述正确的是

A.形成“光武中兴”局面 B.表明外戚宦官交替专权

C.皇帝年老昏庸造成乱象 D.皇帝依靠外戚掌权治国

北魏租调制是与均田制配套的措施,政府依靠三长整理户籍,以一夫一妇为户口单位征课租调,规定每年向政府纳帛 1 匹、粟 2 石。这说明当时

A.土地兼并得到有效遏制 B.重农抑商政策有所松动

C.按照户籍人口征收赋税 D.征税标准达到历史低点

下面是清朝部分年代军机大臣人数统计表。据此推知,清代军机处

皇帝 军机大臣人数

乾隆 多则十人少则一人,70% 的时间六至七人

嘉庆、道光、咸丰 88% 以上的时间四至六人

同治 五到六人

光绪 76.5% 的时间四至六人

A.权力稳固 B.机构健全 C.精干高效 D.保密性强

20 世纪初,梁启超指出“今日之欧美,则民族主义与民族帝国主义相嬗之时代也;今日之亚洲,则帝国主义与民族主义相嬗之时代也”“欧洲之所以发达,世界之所以进步,皆由民族主义所冲激磅礴而成”。这一观点

A.反映了达尔文的社会进化的观点

B.主张把民族主义作为自存自强的手段

C.强调帝国主义对外扩张的必然性

D.指出西方民族国家崛起的历史必然性

下图是漫画《不彻底的重建》,漫画中的城墙上悬挂着青天白日旗,地上堆放的砖上写着“军阀”“旧官僚老政客”等。漫画作者主要揭示了

A.南京国民政府的本质 B.旧军阀旧官僚投机革命

C.辛亥革命的不彻底性 D.国民大革命兴起的目的

1945 年 10 月,毛泽东在《关于重庆谈判》一文中指出:“太行山、太岳山、中条山的中间,有一个脚盆,就是上党区。在那个脚盆里,有鱼有肉,阎锡山派了十三个师去抢。我们的方针也是老早定了的,就是针锋相对,寸土必争。”由此可见,当时

A.暴力革命观念深入人心 B.国民党丧失了军心民心

C.中国布满国共内战阴霾 D.美国大力支持国民政府

1958 年 5 月,中国共产党第八次全国代表大会第二次全体会议根据毛泽东的倡议,通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的社会主义建设总路线。对该路线认识正确的是

A.“鼓足干劲”意在重视客观环境

B.“力争上游”意在“超英赶美”,与苏联保持一致

C.“多快好省”体现了经济发展中质和量、速度和效益的统一

D.“建设社会主义”是奋斗目标,实践是进行社会主义改造

下面从左图到右图的转变反映了我国

A.人民政权不断巩固 B.公有制不断扩展

C.外资企业不断增多 D.市场经济日趋活跃

下列四张图片是世界古代不同区域文明的代表性成就。下列说法正确的是

A.生产力水平差异造就了不同的文明成就

B.世界四大文明古国具有多元一体的特征

C.受交通条件限制古代文明间缺乏交流性

D.四张图片均是君主专制中央集权的体现

据普鲁塔克所记,有 70 个以上的希腊文明的中心城市,都是亚历山大在他 12 年的征战中建立的。希腊的神庙、剧场、艺术、文学和商业,以及希腊的殖民者早已遍布于帝国各处,希腊科学和语文的胜利,比之马其顿方阵的成功更为持久。这说明了

A.亚历山大在文化政策上是个失败者

B.希腊城邦几乎征服了马其顿帝国全境

C.文化上落后的蛮族不能建立真正意义上的帝国

D.马其顿帝国的扩张有利于希腊文明的扩散

观察如表,从近代化的角度看,此现象对西班牙和葡萄牙的影响是

西班牙、葡萄牙从美洲掠夺 1521~1544 年间每年平均 1545~1560 年每年平均

黄金 2900 公斤 5500 公斤

白银 30700 公斤 246000 公斤

A.确立世界霸主地位 B.冲击封建生产关系

C.成为世界市场中心 D.引发本国工业革命

从文艺复兴时期到 17 世纪,人文主义者都把成为“皇家顾问”(向君主及其大臣建言)作为追求。而启蒙运动者则把自己看成是“公众舆论”的引导者,希望通过影响人民大众,制造并指挥舆论来引导当权者。这一变化说明

A.文艺复兴提倡君主专制 B.文艺复兴主张因信称义

C.启蒙运动重视公共意志 D.启蒙运动抛弃人文主义

如图为发生在近代欧洲的一系列重大事件的示意图。这些事件

A.促进了康德思想的传播 B.导致了拿破仑称霸欧洲

C.推动了俄国农奴制改革 D.完成了德意志统一进程

下表内容最能反映出近代以来

科学发现 年份 技术发明 年份 孕育过程

电磁感应原理 1831 发电机 1872 41 年

内燃机原理 l862 汽油内燃机 1883 21 年

电磁波通信原理 1895 第一个公众广播电台 1921 26 年

喷气推进原理 1906 涡轮喷气发动机 1935 29 年

雷达原理 1925 制出雷达 1935 10 年

青霉素原理 1928 制出青霉素 1943 15 年

铀核裂变 1938 制出原子弹 1945 7 年

发现半导体 1948 半导体收音机 1954 6 年

A.科学技术发现发明的基本历程 B.科学发现促进了技术不断更新

C.技术发明孕育于科学发现之中 D.科学成果与实际运用日益密切

二、材料题(共4题,共52分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦灭周祀,并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士,斐然向风。若是,何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既灭,令不行于天下。是以诸侯力政,强凌弱,众暴寡,兵革不休,士民罢弊。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。当此之时,专威定功,安危之本,在于此矣。

——贾谊《过秦论》

材料二

材料三 《史记·秦始皇本纪》记载,秦统一六国后,统一了文字、货币和度量衡;收缴了天下的金属兵器,铸“金人十二”;“隐宫徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫”,历时三十多年修筑秦始皇陵;先后征发徭役百余万,修筑长城;数次移民戍边,动辄数万家,如“因徙三万家丽邑,五万家云阳”;颁布“挟书律”,焚书坑儒等。

(1) 根据材料一分析,当时天下士民对秦统一天下持什么态度?为什么会有这样的态度?

(2) 结合所学知识分析,材料二、三所显示的这些现象在战乱纷繁的春秋战国时期能出现吗?在秦朝能够出现的主要原因是什么?

(3) 根据以上材料,简要阐述秦朝君主专制中央集权制度的影响。

阅读材料,回答问题。

材料一 经济之所以发展如此迅猛,一个重要的促进因素是外资企业的大幅增加。由于担心外国人会控制中国的矿产资源、铁路,以及现代工业经济,清政府设立了专门的商部和交通部,组织地方商会,并着手修订法典,保护和鼓励各项资本运作。中国的官员、有识之士以及商人急切地在这些领域成立自己的公司,从 1895 年到 1913 年间,成立的新兴企业多达 549 家,主要集中在缫丝、棉纺织品、食品加工、公用事业以及采矿等行业……虽然现代工商业只占中国经济总量的极小一部分,但这一时期仍可以看作是中国工业革命的开篇。

——周锡瑞《叶:百年动荡中的一个中国家庭》

材料二 1895 年的甲午战败震动了整个士林……当新兴的维新在京、沪受阻时,湖南成了维新的中心。例如,熊希龄出身于湘军将领之家,此前完全是在传统教育的浸润下成长,还沉迷在湘军的辉煌功绩中。但他在甲午战败后慷慨上书朝廷,“与其坐而待亡,孰若革新庶政,与列强比埒,乃为上策……吾愿为爱国同仁,鞠躬尽瘁,临危就义,以拯吾国”。不料被慈禧痛批并发落回湘。从 1896 年到 1898 年,他几乎介入了湖南维新的所有活动,在当时激烈而复杂的斗争中实际站在了梁启超一边。1898 年到 1902 年被革职。1902 年至 1905 年,他重获起用……于 1904 年兴办了醴陵瓷业及学堂。

——整理自应星《新教育场域的兴起(1895—1926)》

(1) 阅读材料一并结合所学知识,指出 1895~1913 年间经济之所以发展如此迅猛”的原因。根据材料一,概括这一时期民族工业发展的特点。

(2) 根据材料二,概括熊希龄的思想在甲午战争后的变化,并指出他在湖南地区为中国社会近代化所做出的努力。

两汉、魏晋时期的中国文献中常见对大秦国(古罗马帝国)的记载(如表)。阅读材料,完成下列要求。

类别 文献及成书年代 记载

地理位置 《史记》(西汉) 黎轩(即后人所谓大秦)地处大月氏西约数千里的安息之北,安息长老传言,条支有弱水、西王母。

《抱朴子》(东晋) (大秦)地方三万里,最大国也。

风土人情 《魏略》(魏晋之际) 有小城邑合四百余,东西南北数千里,置诸小王甚多。

《后汉纪》(东晋) 谷食常贱,国用富饶,以石为城郭,周圜百余里。

《晋书》(唐) 城中屋宇皆以珊瑚为搅柄,琉璃为墙壁,水精为柱础。

政治概况 《后汉纪》(东晋) 王无常人,国中有灾异,风不时节,辄放去之,而求贤人为王,放者终无怨。

《抱朴子》(东晋) 此国不畜奴婢,虽国王夫妇,犹躬耕籍田,亲自居桑织经;此国不用刑罚,人民温睦,皆多寿考;国人谈虚说妙,唇理绝殊。

人物形象 《后汉纪》(东晋) 人皆粗长大、平正若中国人。

《无上秘要》(北周) 有药名“大秦玄坚”,能使上飞轻举,超体霄真,此乃天仙之所服,飞神之所研。

《北堂书钞》(唐) 昆仑之东十万里有大秦之国,人长三十丈,寿万八千岁,不知禾稼,但食沙石。

——根据庞乃明《古代中国的罗马帝国形象》

辨析上述古籍记载,结合所学知识,提取合理的信息,任选一个角度,探讨古代中国人对罗马帝国的认识。(要求:自拟论题,观点明确,史论结合,逻辑合理。)

机器的影响。

材料一

如图是 19 世纪下半叶日本创作的《纺纱机的发明者》,画面配文:“英国的阿克莱特多年努力地制造一种纺棉纱的机器,他的家庭因此一贫如洗。妻子看着他花光钱财没能成功,盛怒之下,打碎了一个模型,阿克莱特十分生气……这件事情之后,他成功地发明了机器,靠它赚了钱。”

——摘编自《棉的全球史》

材料二 (1828 年印度一位贫穷寡妇回忆)我二十二就成了寡妇。我生了三个女儿……我开始用阿萨那和插卡(简单的手纺车)纺纱……织匠们到我家门口来买纺好的纱……我想要多少钱他们会马上给我。因此我一点也不担心吃穿……就这样我把三个女儿都嫁出去……现在有三年多了,我和婆婆又没米下锅了。不但织匠们不到家门口来买我的棉纱,就算我把纺好的纱拿到哈特(市场)去,出以前价格的四分之一他们都不买。我完全不懂怎么会发生这样的事情。我到处打听,听说织匠们现在用的是大量进口的英国棉纱……等我看到棉纱之后,发现确实比我的好。

——摘自帕特萨拉蒂:《历史问题》第 429 页

问题:

(1) 阿克莱特的机器问世于什么时期?促发作者创作的时代背景是什么?

(2) 依据材料二,概述印度寡妇家生计的变化及其原因。

(3) 怎样看待上述材料对英国棉纱(机)的反映?

高三历史参考答案

1-16 BABCC BACCD BDBCD D

17.

(1) 支持(拥护、欢迎)态度;

秦朝的统一有利于实现社会稳定,为社会经济发展提供政治前提,符合人民向往和平的愿望。

(2) 不能;

原因:国家统一,国力强盛;中央集权制度建立,政令统一,便于国家集中力量。

(3) 积极影响:

①奠定了中国两千多年封建社会政治制度的基本格局,为历代封建王朝所沿用,并不断完善和加强。②有利于国家统一政令,集中力量完成一些重大工程和实施一些重要措施,从而推动社会经济发展和文明进步。③有利于维护国家统一和稳定社会秩序。

消极影响:

①中央集权制度下形成的君主专制,容易导致暴政和政治腐败,激化社会矛盾。②为维护君主专制而推行的加强思想控制的措施,往往会摧残文化,如焚书坑儒。

18.

(1) 原因:①甲午战后,列强侵略加剧,外资企业大幅增加,进一步破坏了中国的自然经济。

②在内外交困的形势下,清政府放松了对民间设厂的限制,鼓励发展实业。

③为挽救民族危机,许多爱国人士纷纷“设厂自救”、“实业救国”。

特点:①从甲午战争到第一次世界大战爆发,民族工业的发展出现了第一次高潮。

②行业上以轻工业为主,在整个国民经济中所占的比重很小。

(2) 变化:主张维新变法,救亡图存(或主张变法图强,挽救民族危机)。

努力:支持梁启超等人士开展维新活动(或全面介入湖南的维新运动),兴办实业和新式学堂。

19. 角度:古代中国人对古罗马帝国政治概况的认识。

观点:古代中国人对古罗马帝国政治概况的认知,既有其合理的成分,也存在与现实脱节的臆想。

论证:东晋人对大秦国政治方面的记载散见于《后汉纪》与《抱朴子》。其中“国人谈虚说妙,唇理绝殊”的记载有一定的合理性,而“不畜奴婢”、“不用刑罚”的说法则与事实不符。在古代雅典,由于民主政治制度的客观需要,以及智者学派等影响,社会上辩论风气盛行。这种风气影响到后来的古罗马,导致罗马人也热衷“谈虚说妙”,“唇理绝殊”。另一方面,古希腊和古罗马社会存在大量奴隶,罗马也有以《十二铜表法》为代表的成文法,足证“不畜奴婢”、“不用刑罚”之说有误。

自张骞通西域以来,中原王朝对西方国家有了一定的了解。但由于空间上的阻隔,古代中国人无法全面、真实地加以认识。另一方面,有感于魏晋时期战乱频繁、民生凋敝、宗主豪强控制庞大人口的现实,时人塑造出“贤人为王”、“人民温睦”、“不畜奴婢”、“不用刑罚”的大秦印象。这种印象失真却美好,为时人苦闷的内心带去一丝慰藉。

结论:综上所述,由于东西方交往日益密切,魏晋时期的中国人模糊地了解到古罗马帝国的政治状况。这种了解真假参半,有一部分如实地反映了现实,还有很大一部分是古代中国人基于社会现实而形成的主观臆想。这种认识是特定时空环境下的产物,有一定的局限性。

20.

(1) 18 世纪下半期(工业革命早期\工业革命期间\工业革命期间);明治维新。

(2) 变化:印度寡妇以手工纺纱,先前可独自满足五口之家的生活。原因:英国发生工业革命,价廉物美,冲击当地传统手工纺纱业,严重冲击印度传统手工业或瓦解了印度的自然经济。

(3) 材料一创作于日本明治维新时代,当时日本要引进欧美技术,发家致富,也折射了当时日本社会对西方工业文明的憧憬,其传统棉纺织业遭到英国工业革命的冲击后。这种变化是当时英国殖民侵略和工业革命扩张与影响的一个缩影。

同课章节目录