12.《玩偶之家(节选)》课件(共39张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 12.《玩偶之家(节选)》课件(共39张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-31 21:57:16 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

玩

偶

之

家

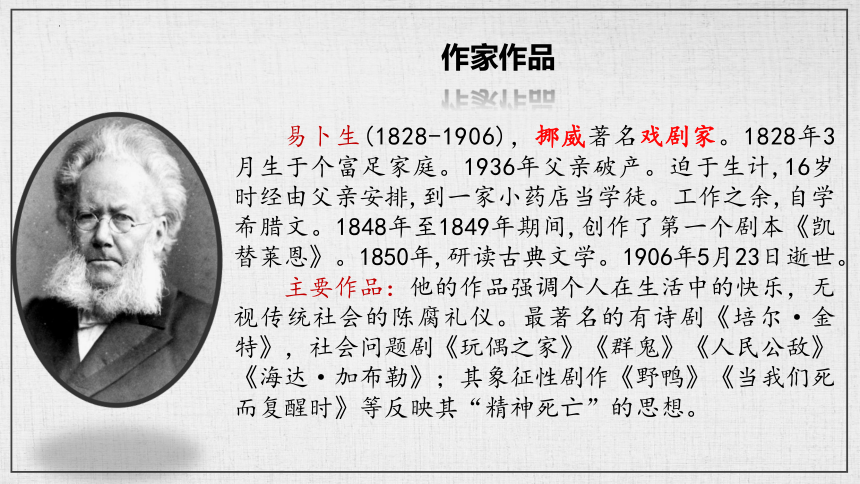

作家作品

易卜生(1828-1906),挪威著名戏剧家。1828年3月生于个富足家庭。1936年父亲破产。迫于生计,16岁时经由父亲安排,到一家小药店当学徒。工作之余,自学希腊文。1848年至1849年期间,创作了第一个剧本《凯替莱恩》。1850年,研读古典文学。1906年5月23日逝世。

主要作品:他的作品强调个人在生活中的快乐,无视传统社会的陈腐礼仪。最著名的有诗剧《培尔·金特》,社会问题剧《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》《海达·加布勒》;其象征性剧作《野鸭》《当我们死而复醒时》等反映其“精神死亡”的思想。

《玩偶之家》主要人物

娜拉(主人公)

托伐·海尔茂

——娜拉的丈夫

阮克医生

——海尔茂和娜拉家的老朋友,娜拉的爱慕者

克丽丝蒂纳·林丹太太

——娜拉的同学,丧夫孀居

尼尔·柯洛克斯泰

——银行职员,海尔茂的同事

安娜·玛丽、海伦娜

——保姆、女佣

前情回顾

第一幕

圣诞节前,海尔茂即将升职为银行经理。娜拉兴高采烈地买来圣诞树等,准备过圣诞节。娜拉与丈夫讨论开销闲聊时,林丹太太来访。林丹太太想在城里找一份工作,娜拉欣然答应让丈夫帮忙。柯洛克斯泰造访,因为海尔茂升职后准备解雇柯洛克斯泰,柯洛克斯泰请娜拉帮忙让她丈夫不要解雇自己。娜拉拒绝,柯洛克斯泰便威胁娜拉,会将她几年前因丈夫患重病伪造父亲的签名向自己借钱的事告诉海尔茂。

第二幕圣诞节,林丹太太在娜拉家帮她整理参加舞会的衣服。海尔茂家的老友阮克医生来了。阮克医生一直爱着娜拉,他病重将死,向娜拉表达了爱慕之意。柯洛克斯泰赶到又一次威胁娜拉,二人谈判最终破裂,柯洛克斯泰便将事先写好的信放进海尔茂家的信箱。柯洛克斯泰早年爱恋林丹太太,林丹太太决定为了帮助娜拉摆脱困境,去找柯洛克斯泰谈谈。

第三幕林丹太太找到柯洛克斯泰,经过一番谈话后,林丹太太表示可以接受柯洛克斯泰并嫁给他。柯洛克斯泰决定放弃威胁娜拉,“努力做好人”。娜拉被丈夫从舞会上拉回家,林丹太太告诉娜拉不用怕柯洛克斯泰,但要把事情的实情告诉丈夫。林丹太太告辞,海尔茂送她……

戏剧是一种 艺术,借助 、 、 、 、 等艺术手段 ,揭示社会矛盾,反映现实生活。

综合性舞台

文学

音乐

舞蹈

美术

塑造舞台艺术形象

资料链接

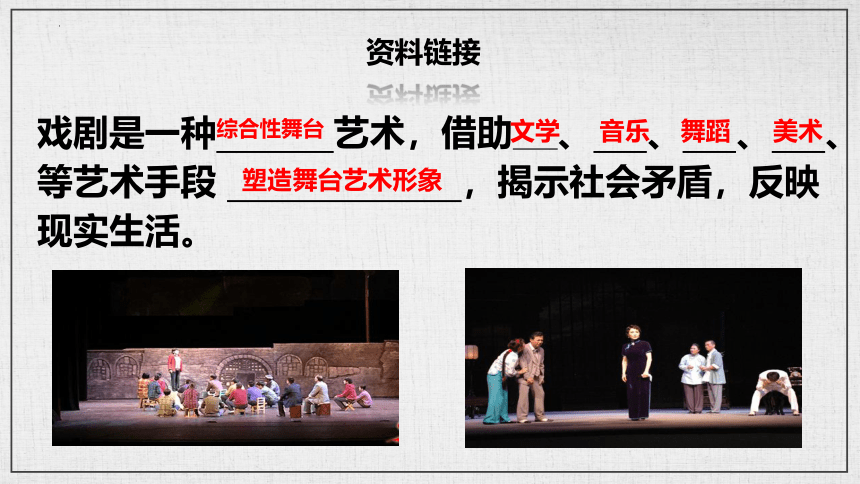

戏剧的分类

艺术形式和表现手法:话剧 ( 如《雷雨》 ) 、歌剧 ( 如《白毛女》 ) 、舞剧 ( 如《红色娘子军》 )

剧情繁简和结构:独幕剧、多幕剧

题材所反映的时代:历史剧 ( 如《屈原》 ) 、现代剧 ( 如《雷雨》 )

矛盾冲突的性质:悲剧 ( 如《屈原》 ) 、喜剧 ( 如《威尼斯商人》 ) 、正剧 ( 如《白毛女》 )

正剧兼有悲剧与喜剧的因素,而不受喜剧、悲剧特征的严格约束。以表现严肃的冲突为内容,剧中矛盾复杂,但有时得到某种程度的解决。

戏剧的三大要素

人物台词

戏剧冲突

舞台说明

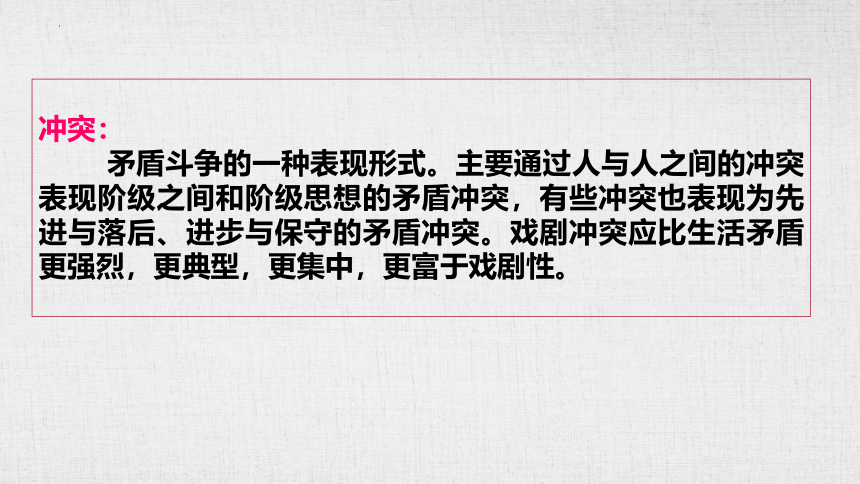

冲突:

矛盾斗争的一种表现形式。主要通过人与人之间的冲突表现阶级之间和阶级思想的矛盾冲突,有些冲突也表现为先进与落后、进步与保守的矛盾冲突。戏剧冲突应比生活矛盾更强烈,更典型,更集中,更富于戏剧性。

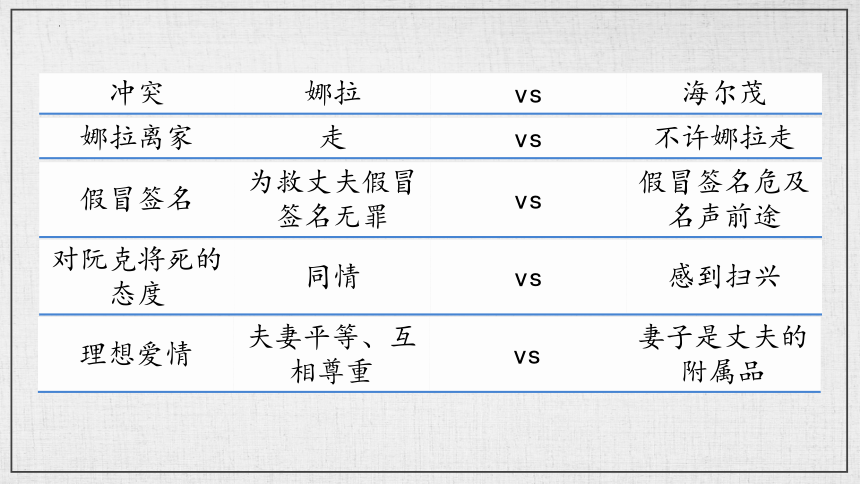

娜拉离家 走 vs 不许娜拉走

假冒签名 为救丈夫假冒签名无罪 vs 假冒签名危及名声前途

对阮克将死的态度 同情 vs 感到扫兴

冲突 娜拉 vs 海尔茂

理想爱情 夫妻平等、互相尊重 vs 妻子是丈夫的附属品

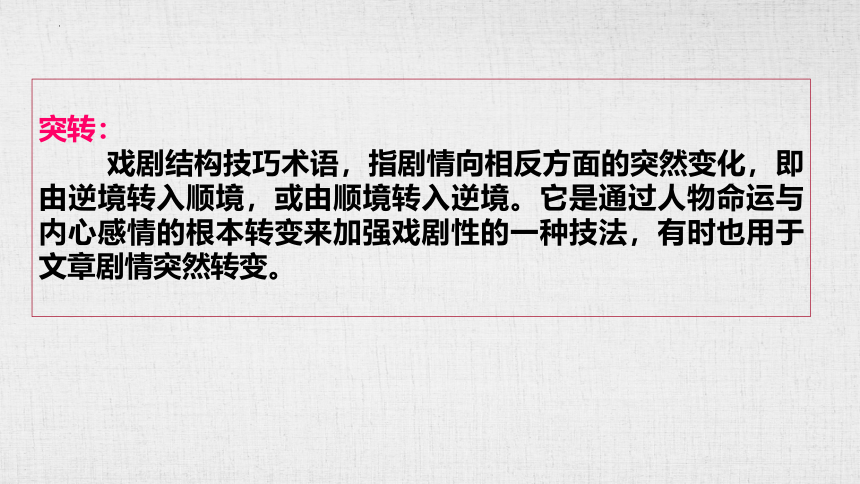

突转:

戏剧结构技巧术语,指剧情向相反方面的突然变化,即由逆境转入顺境,或由顺境转入逆境。它是通过人物命运与内心感情的根本转变来加强戏剧性的一种技法,有时也用于文章剧情突然转变。

第一次“突转”:

收到柯洛克斯泰的第一封信,海尔茂得知娜拉当年伪造父亲签名的真相,对娜拉的态度由亲昵宠爱变为冷漠厌恶。

第二次“突转”:

柯洛克斯泰寄来第二封信并归还借据,海尔茂认识到事情已经平息,自己的名誉不会受损,于是他极力掩饰自己,对娜拉的态度恢复原来的温和,希望能维持原来的家庭。

两次“突转”有何作用?

人物:

使得海尔茂的人物形象更加丰富立体,突出其虚伪、善变、好面子的性格特点。

情节:

使得情节一波三折,吸引读者阅读兴趣。

环境/主题:

展示女性不被尊重的社会环境,深化呼吁女性崛起的主题。

娜拉的“突转”:

从讨好丈夫到追求独立,坚定出走。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容,分析她出走的原因有哪些。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

①美好爱情生活理想的破灭。娜拉对爱情有着美好的憧韶,并全身心投入其中。她一心爱着海尔茂,不为阮克对自己的痴情所动;她为了所爱的人,可以牺牲自己的名誉和生命;她渴望得到丈夫同样的真爱,为了这份真爱,她“耐着性子整整等了八年”。但是,柯洛克斯泰的信让她清醒地看到,丈夫并不是真的爱自己,她没有等到“盼望它发生又怕它发生的奇迹”,对于爱情,她彻底绝望了。因此,娜拉决定离开这个没有真爱的人和没有真爱的家。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

②娜拉发现自己并没有被海尔茂当成个与他真正平等的人来对待。她没有人格和尊严,只是丈夫的“玩偶”。海尔茂甚至说出“正经事跟你有什么相干 ”这样的话,可见海尔茂并不了解她,并不是真的爱她,只是拿她消遣;她被赋予“一个老婆,一个母亲”的“最神圣的责任”,却没有任何人对她负责任,丈夫可以随意羞辱、责骂她。为了获得人格尊严和平等地位,她决定离开这个家。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

③娜拉在家里没有经济地位,没有得到真正的快乐。八年里,娜拉“简直像个要饭的叫花子,要一口,吃一口”,没有独立的经济地位,靠着给丈夫“耍把戏过日子”;不能感受到生活的“快活”,最终成为一个只能和丈夫“说说笑笑凑个热闹”的“没出息”的人。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

④娜拉对教育和抚养孩子失去了信心。娜拉有三个可爱的孩子,但是她出走的时候却一个都没有带走。娜拉爱她的孩子,却害怕自己撒谎的行为会对孩子的成长造成不利的影响,她说“我不配教育孩子。要想教育孩子,先得教育我自己”。对娜拉而言,只有出走,才能让孩子摆脱撒谎妈妈的阴影,自己的内心才能获得解脱。

舞台说明:

是帮助导演和演员掌握剧情,为演出提示的一些注意之点的有关说明的叙述和描写的语言。说明的内容有关于时间、地点、人物、布景的,有关于登场人物的动作、表情的,有关于登场人物上场、下场的,有关于"效果"的,有关于开幕、闭幕的等等。

书本106页,“从他怀里挣出来……”

娜拉自以为明确了丈夫对自己的爱高于一切,认为丈夫在知晓事情的真相后一定会牺牲自己来保护她。在这一预设下,娜拉有了面对结果的勇气,斩钉截铁地要求海尔茂看信。

书本107页,“瞪着眼睛摸……”

从这一处舞台说明可以看出娜拉此时十分关注海尔茂的一举一动,可见其内心的慌张、害怕。她期待着丈夫海尔茂的反应,同时对海尔茂看完信后自己应该如何面对海尔茂、自己是否应该自杀等问题没有确切的答案。

书本115页,“穿外套”“戴帽子”

表示娜拉在与海尔茂的交流过程中一直在做出走的准备,体现出她出走的坚定决心。

台词:

剧中人物的语言。它是性格化而富有动作性的,即人物的语言是同他的行动联系在一起的。表现形式有对话、独白、旁白(登场人物离开其他人物而向观众说话)、内白(在后台说话)、潜台词(登场人物没说出来的语言,而是用表情表现出来的言外之意)等等。

思考探究:

海尔茂对娜拉的称呼有哪些,有何含义?

第105页,娜拉为什么要阮克大夫祝自己安眠

114页“奇迹来了”中的“奇迹”指什么?

书本115页“你的泥娃娃”指的是谁 “生人”指的是谁 说话人为什么要这样称呼

书本116页娜拉说的“奇迹中的奇迹”指的是什么 “我现在不信世界上有奇迹了”这句话向海尔茂表达的具体意思是什么

概括总结娜拉、海尔茂的人物形象。

海尔茂对娜拉的称呼

我的小鸟儿、小松鼠……

对娜拉的物化,娜拉对海尔茂来说就像是宠物,是属于他的私人物品,而非平等的人。

第105页,娜拉为什么要阮克大夫祝自己安眠

娜拉知道阮克快要死了,所以祝他安眠,又因为自己也想死,所以叫阮克也祝她安眠。

第114页,“奇迹来了”中的“奇迹”指什么?

指娜拉所幻想的丈夫海尔茂会为保护自己揽下一切责任的伟大的爱。

书本115页“你的泥娃娃”指的是谁 “生人”指的是谁 说话人为什么要这样称呼

“你的泥娃娃”指的是娜拉

娜拉这样称呼自己是因为她认识到自己在家中,在丈夫眼中没有独立人格,没有自由,得不到尊重,只是一个玩偶。

“生人”指的是海尔茂

这样称呼丈夫,是因为海尔茂与娜拉之间缺乏沟通,丈夫就像一个陌生人,形同路人。

书本116页娜拉说的“奇迹中的奇迹”指的是什么 “我现在不信世界上有奇迹了”这句话向海尔茂表达的具体意思是什么

(1)奇迹中的奇迹,两人都要改变自己,相互尊重,平等相待。

(2)娜拉通过这句话向海尔茂表明自己已不相信与海尔茂之间的婚姻能有美好的结果;建立真正平等的夫妻关系只是一种幻想,而现在幻想已经破灭。

①虚伪暴戾的男权思想拥护者

在家庭中,海尔茂处于支配地位,控制着一切,连信箱的钥匙也在他手里。当有可能损害他的名誉和地位时,就对娜拉破口大骂, 暴露出虚伪暴戾的丑陋嘴脸。

②自私自利的利己主义者

他不愿意为妻子承担责任,牺牲名誉,看到第二封信时只想着“我没事了”。

③爱慕虚名、无情的伪君子

因为大学同学叫自己的小名就耿耿于怀,不愿与之共事。送别妻子的同学时,他表面上客气,转脸就表现出一副极不耐烦。对将不久于人世的老朋友非但没有一点儿悲悯和同情, 甚至说出“他的痛苦和寂寞……苦乐格外分明”这样冷酷的话来。

分析人物形象——海尔茂

①美丽可爱,优雅迷人。

娜拉有滑溜的肩膀、娇嫩的脖子、轻巧活泼的身段;海尔茂称称呼娜拉如“小鸟儿”“娇滴滴的小宝贝儿”等,可以得知。

②善良,富有同情心。

老朋友阮克病危前来诀别,她不忍心直接发问,用含蓄的言语和给阮克点烟的行动,给予这位自己的爱慕者以情感的慰藉。

③追求理想的爱情。

她对丈夫以无条件、无保留地付出实践着爱情的理想。因此,当考虑到伪造保人签字一事将要威胁到丈夫的前程时,她宁愿自己承担全部罪名,甚至想到自杀。

④追求平等、独立和个性解放,勇敢坚毅,有反抗精神。

当她在丈夫无情的咒骂和侮辱中认识到自己 “玩偶”地位后,开始清醒,并果断、坚毅地迈出家门,告别过去,追求新的生活。

分析人物形象——娜拉

娜拉vs祥林嫂、繁漪?

清醒理智

勇敢果断

写作背景

19世纪70年代至20世纪初,工业革命进入了一个新的发展时期,即第二次工业革命时期。长期处于男权社会的挪威,妇女解放的呼声越来越高,“妇女解放的第一个先决条件,就是一切女性重新回到公共的劳动中去”。易卜生创作《玩偶之家》的1879年,正是挪威妇女解放运动高涨的年代。易卜生先后结识了两位女权运动活动家—卡米拉·科莱特和奥斯塔·汉斯泰。前者激发了他写《玩偶之家》这个剧本的热情。挪威强大的女权运动,给易卜生以巨大的鼓舞,更促使他以自己的作品来支持妇女解放运动。

戏剧结尾是楼下砰的一响传来关大门的声音。肖伯纳说“在她身边关门的砰一声,比滑铁卢的大炮还要响”。请谈谈你的理解和看法。

娜拉为追求人格的独立毅然深夜离家出走。她的出走不是她个人的行为,而是代表了一个时代的妇女的抗争,是对资产阶级虚伪的道德、法律、家庭、婚姻制度的挑战,是对整个资本主义社会秩序的奋勇冲击。她用反叛的行动向“物化”女性的罪恶社会庄严宣告:“我首先是一个人,不是玩偶。”对广大妇女争取自由、平等、人格的独立起了巨大鼓舞作用。她的出走震惊了男权社会,震醒了昏睡的女性,使整个社会鼎沸起来,引起人们对现存制度的怀疑。可以说,娜拉出走标志着妇女解放运动的开始,它的重大意义可与拿破仑用军事手段荡涤欧洲封建势力相比。

对于娜拉出走的结局,鲁迅在“五四”时期写过的杂文《娜拉走后怎样》(导与练115页)中说:“娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。”对于鲁迅这一观点,你是否认同 试根据人物的性格特点,联系当时的社会环境,简要说说理由。

认同

①从社会环境来看,社会还没有为妇女的独立生存提供充分的空间

第二次工业革命开始于19世纪60年代后期,易卜生创作《玩偶之家》的1879年,工业革命还在发展中,妇女的社会地位还没有得到社会的充分认可。社会还不能为妇女提供充足的劳动就业机会,

②从主观条件来看,娜拉没有赖以谋生的一技之长

从剧情来看, 并没有什么特长。从人物性格来看,娜拉出走时不带走海尔茂的任何东西,即便在“手头不方便的时候”也不愿接受海尔茂的任何帮助,是一位性情刚烈的女性;从她对爱情的态度来看,她是一位理想主义者,她的思想观念与社会现实有着很大的差距。这样一位年轻女子,很难适应当时男权主义流行的社会。

③从出走时的状况来看,她没有可以立足于社会的条件。

爱她的阮克大夫即将离世;林丹太太她本身就是向娜拉求助的人;平时没有经济地位的娜拉,花钱都是跟海尔茂要,省下来的钱都用于还债。从人脉关系和经济基础来看,出走后的娜拉甚至难以在社会上暂时立足。

④从社会发展的必然规律来看,娜拉很可能成为女权运动的牺牲品。

鲁迅在《娜拉走后怎样》中写道:“可惜中国太难改变了即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。”意思是说中国的每一次变革和进步,都会有人付出血的代价。中国是这样,挪威也如此。

娜拉的觉醒让我们看到了希望。无论觉醒后的结果是好是坏,觉醒并且充满“韧性”地寻找出路总比沉睡要好。在当时的社会,面对强大的封建势力以及传统重男轻女的观念,娜拉发出解放女性的呐喊。在家里获得男女平均分配权利,社会上获得男女相等的势力。身处新时代的我们,开放、自由、平等的观念已经深入每个人的思想中,在思想上我们的羁绊基本清扫干净,从一开始就没有追求自己梦想的权利,这是时代发展进步的结果。

《苏武传》剧本编创任务要求:

1.每位同学借助《导与练》和课下注释疏通《苏武传》全文的文意,有疑问处组内交流讨论。

2.《苏武传》文本共10个自然段,前6段分别为一至六部分,7、8段合并为第七部分,9、10段合并为第八部分。组长、副组长组织分配任务,组内每人至少负责一个部分,最多负责两个部分。

3.明确人物,撰写对话。可以有适当的旁白或舞台说明。

玩

偶

之

家

作家作品

易卜生(1828-1906),挪威著名戏剧家。1828年3月生于个富足家庭。1936年父亲破产。迫于生计,16岁时经由父亲安排,到一家小药店当学徒。工作之余,自学希腊文。1848年至1849年期间,创作了第一个剧本《凯替莱恩》。1850年,研读古典文学。1906年5月23日逝世。

主要作品:他的作品强调个人在生活中的快乐,无视传统社会的陈腐礼仪。最著名的有诗剧《培尔·金特》,社会问题剧《玩偶之家》《群鬼》《人民公敌》《海达·加布勒》;其象征性剧作《野鸭》《当我们死而复醒时》等反映其“精神死亡”的思想。

《玩偶之家》主要人物

娜拉(主人公)

托伐·海尔茂

——娜拉的丈夫

阮克医生

——海尔茂和娜拉家的老朋友,娜拉的爱慕者

克丽丝蒂纳·林丹太太

——娜拉的同学,丧夫孀居

尼尔·柯洛克斯泰

——银行职员,海尔茂的同事

安娜·玛丽、海伦娜

——保姆、女佣

前情回顾

第一幕

圣诞节前,海尔茂即将升职为银行经理。娜拉兴高采烈地买来圣诞树等,准备过圣诞节。娜拉与丈夫讨论开销闲聊时,林丹太太来访。林丹太太想在城里找一份工作,娜拉欣然答应让丈夫帮忙。柯洛克斯泰造访,因为海尔茂升职后准备解雇柯洛克斯泰,柯洛克斯泰请娜拉帮忙让她丈夫不要解雇自己。娜拉拒绝,柯洛克斯泰便威胁娜拉,会将她几年前因丈夫患重病伪造父亲的签名向自己借钱的事告诉海尔茂。

第二幕圣诞节,林丹太太在娜拉家帮她整理参加舞会的衣服。海尔茂家的老友阮克医生来了。阮克医生一直爱着娜拉,他病重将死,向娜拉表达了爱慕之意。柯洛克斯泰赶到又一次威胁娜拉,二人谈判最终破裂,柯洛克斯泰便将事先写好的信放进海尔茂家的信箱。柯洛克斯泰早年爱恋林丹太太,林丹太太决定为了帮助娜拉摆脱困境,去找柯洛克斯泰谈谈。

第三幕林丹太太找到柯洛克斯泰,经过一番谈话后,林丹太太表示可以接受柯洛克斯泰并嫁给他。柯洛克斯泰决定放弃威胁娜拉,“努力做好人”。娜拉被丈夫从舞会上拉回家,林丹太太告诉娜拉不用怕柯洛克斯泰,但要把事情的实情告诉丈夫。林丹太太告辞,海尔茂送她……

戏剧是一种 艺术,借助 、 、 、 、 等艺术手段 ,揭示社会矛盾,反映现实生活。

综合性舞台

文学

音乐

舞蹈

美术

塑造舞台艺术形象

资料链接

戏剧的分类

艺术形式和表现手法:话剧 ( 如《雷雨》 ) 、歌剧 ( 如《白毛女》 ) 、舞剧 ( 如《红色娘子军》 )

剧情繁简和结构:独幕剧、多幕剧

题材所反映的时代:历史剧 ( 如《屈原》 ) 、现代剧 ( 如《雷雨》 )

矛盾冲突的性质:悲剧 ( 如《屈原》 ) 、喜剧 ( 如《威尼斯商人》 ) 、正剧 ( 如《白毛女》 )

正剧兼有悲剧与喜剧的因素,而不受喜剧、悲剧特征的严格约束。以表现严肃的冲突为内容,剧中矛盾复杂,但有时得到某种程度的解决。

戏剧的三大要素

人物台词

戏剧冲突

舞台说明

冲突:

矛盾斗争的一种表现形式。主要通过人与人之间的冲突表现阶级之间和阶级思想的矛盾冲突,有些冲突也表现为先进与落后、进步与保守的矛盾冲突。戏剧冲突应比生活矛盾更强烈,更典型,更集中,更富于戏剧性。

娜拉离家 走 vs 不许娜拉走

假冒签名 为救丈夫假冒签名无罪 vs 假冒签名危及名声前途

对阮克将死的态度 同情 vs 感到扫兴

冲突 娜拉 vs 海尔茂

理想爱情 夫妻平等、互相尊重 vs 妻子是丈夫的附属品

突转:

戏剧结构技巧术语,指剧情向相反方面的突然变化,即由逆境转入顺境,或由顺境转入逆境。它是通过人物命运与内心感情的根本转变来加强戏剧性的一种技法,有时也用于文章剧情突然转变。

第一次“突转”:

收到柯洛克斯泰的第一封信,海尔茂得知娜拉当年伪造父亲签名的真相,对娜拉的态度由亲昵宠爱变为冷漠厌恶。

第二次“突转”:

柯洛克斯泰寄来第二封信并归还借据,海尔茂认识到事情已经平息,自己的名誉不会受损,于是他极力掩饰自己,对娜拉的态度恢复原来的温和,希望能维持原来的家庭。

两次“突转”有何作用?

人物:

使得海尔茂的人物形象更加丰富立体,突出其虚伪、善变、好面子的性格特点。

情节:

使得情节一波三折,吸引读者阅读兴趣。

环境/主题:

展示女性不被尊重的社会环境,深化呼吁女性崛起的主题。

娜拉的“突转”:

从讨好丈夫到追求独立,坚定出走。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容,分析她出走的原因有哪些。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

①美好爱情生活理想的破灭。娜拉对爱情有着美好的憧韶,并全身心投入其中。她一心爱着海尔茂,不为阮克对自己的痴情所动;她为了所爱的人,可以牺牲自己的名誉和生命;她渴望得到丈夫同样的真爱,为了这份真爱,她“耐着性子整整等了八年”。但是,柯洛克斯泰的信让她清醒地看到,丈夫并不是真的爱自己,她没有等到“盼望它发生又怕它发生的奇迹”,对于爱情,她彻底绝望了。因此,娜拉决定离开这个没有真爱的人和没有真爱的家。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

②娜拉发现自己并没有被海尔茂当成个与他真正平等的人来对待。她没有人格和尊严,只是丈夫的“玩偶”。海尔茂甚至说出“正经事跟你有什么相干 ”这样的话,可见海尔茂并不了解她,并不是真的爱她,只是拿她消遣;她被赋予“一个老婆,一个母亲”的“最神圣的责任”,却没有任何人对她负责任,丈夫可以随意羞辱、责骂她。为了获得人格尊严和平等地位,她决定离开这个家。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

③娜拉在家里没有经济地位,没有得到真正的快乐。八年里,娜拉“简直像个要饭的叫花子,要一口,吃一口”,没有独立的经济地位,靠着给丈夫“耍把戏过日子”;不能感受到生活的“快活”,最终成为一个只能和丈夫“说说笑笑凑个热闹”的“没出息”的人。

根据娜拉在觉醒后与海尔茂算“总账”的这部分内容(111-114页),分析她出走的原因有哪些。

④娜拉对教育和抚养孩子失去了信心。娜拉有三个可爱的孩子,但是她出走的时候却一个都没有带走。娜拉爱她的孩子,却害怕自己撒谎的行为会对孩子的成长造成不利的影响,她说“我不配教育孩子。要想教育孩子,先得教育我自己”。对娜拉而言,只有出走,才能让孩子摆脱撒谎妈妈的阴影,自己的内心才能获得解脱。

舞台说明:

是帮助导演和演员掌握剧情,为演出提示的一些注意之点的有关说明的叙述和描写的语言。说明的内容有关于时间、地点、人物、布景的,有关于登场人物的动作、表情的,有关于登场人物上场、下场的,有关于"效果"的,有关于开幕、闭幕的等等。

书本106页,“从他怀里挣出来……”

娜拉自以为明确了丈夫对自己的爱高于一切,认为丈夫在知晓事情的真相后一定会牺牲自己来保护她。在这一预设下,娜拉有了面对结果的勇气,斩钉截铁地要求海尔茂看信。

书本107页,“瞪着眼睛摸……”

从这一处舞台说明可以看出娜拉此时十分关注海尔茂的一举一动,可见其内心的慌张、害怕。她期待着丈夫海尔茂的反应,同时对海尔茂看完信后自己应该如何面对海尔茂、自己是否应该自杀等问题没有确切的答案。

书本115页,“穿外套”“戴帽子”

表示娜拉在与海尔茂的交流过程中一直在做出走的准备,体现出她出走的坚定决心。

台词:

剧中人物的语言。它是性格化而富有动作性的,即人物的语言是同他的行动联系在一起的。表现形式有对话、独白、旁白(登场人物离开其他人物而向观众说话)、内白(在后台说话)、潜台词(登场人物没说出来的语言,而是用表情表现出来的言外之意)等等。

思考探究:

海尔茂对娜拉的称呼有哪些,有何含义?

第105页,娜拉为什么要阮克大夫祝自己安眠

114页“奇迹来了”中的“奇迹”指什么?

书本115页“你的泥娃娃”指的是谁 “生人”指的是谁 说话人为什么要这样称呼

书本116页娜拉说的“奇迹中的奇迹”指的是什么 “我现在不信世界上有奇迹了”这句话向海尔茂表达的具体意思是什么

概括总结娜拉、海尔茂的人物形象。

海尔茂对娜拉的称呼

我的小鸟儿、小松鼠……

对娜拉的物化,娜拉对海尔茂来说就像是宠物,是属于他的私人物品,而非平等的人。

第105页,娜拉为什么要阮克大夫祝自己安眠

娜拉知道阮克快要死了,所以祝他安眠,又因为自己也想死,所以叫阮克也祝她安眠。

第114页,“奇迹来了”中的“奇迹”指什么?

指娜拉所幻想的丈夫海尔茂会为保护自己揽下一切责任的伟大的爱。

书本115页“你的泥娃娃”指的是谁 “生人”指的是谁 说话人为什么要这样称呼

“你的泥娃娃”指的是娜拉

娜拉这样称呼自己是因为她认识到自己在家中,在丈夫眼中没有独立人格,没有自由,得不到尊重,只是一个玩偶。

“生人”指的是海尔茂

这样称呼丈夫,是因为海尔茂与娜拉之间缺乏沟通,丈夫就像一个陌生人,形同路人。

书本116页娜拉说的“奇迹中的奇迹”指的是什么 “我现在不信世界上有奇迹了”这句话向海尔茂表达的具体意思是什么

(1)奇迹中的奇迹,两人都要改变自己,相互尊重,平等相待。

(2)娜拉通过这句话向海尔茂表明自己已不相信与海尔茂之间的婚姻能有美好的结果;建立真正平等的夫妻关系只是一种幻想,而现在幻想已经破灭。

①虚伪暴戾的男权思想拥护者

在家庭中,海尔茂处于支配地位,控制着一切,连信箱的钥匙也在他手里。当有可能损害他的名誉和地位时,就对娜拉破口大骂, 暴露出虚伪暴戾的丑陋嘴脸。

②自私自利的利己主义者

他不愿意为妻子承担责任,牺牲名誉,看到第二封信时只想着“我没事了”。

③爱慕虚名、无情的伪君子

因为大学同学叫自己的小名就耿耿于怀,不愿与之共事。送别妻子的同学时,他表面上客气,转脸就表现出一副极不耐烦。对将不久于人世的老朋友非但没有一点儿悲悯和同情, 甚至说出“他的痛苦和寂寞……苦乐格外分明”这样冷酷的话来。

分析人物形象——海尔茂

①美丽可爱,优雅迷人。

娜拉有滑溜的肩膀、娇嫩的脖子、轻巧活泼的身段;海尔茂称称呼娜拉如“小鸟儿”“娇滴滴的小宝贝儿”等,可以得知。

②善良,富有同情心。

老朋友阮克病危前来诀别,她不忍心直接发问,用含蓄的言语和给阮克点烟的行动,给予这位自己的爱慕者以情感的慰藉。

③追求理想的爱情。

她对丈夫以无条件、无保留地付出实践着爱情的理想。因此,当考虑到伪造保人签字一事将要威胁到丈夫的前程时,她宁愿自己承担全部罪名,甚至想到自杀。

④追求平等、独立和个性解放,勇敢坚毅,有反抗精神。

当她在丈夫无情的咒骂和侮辱中认识到自己 “玩偶”地位后,开始清醒,并果断、坚毅地迈出家门,告别过去,追求新的生活。

分析人物形象——娜拉

娜拉vs祥林嫂、繁漪?

清醒理智

勇敢果断

写作背景

19世纪70年代至20世纪初,工业革命进入了一个新的发展时期,即第二次工业革命时期。长期处于男权社会的挪威,妇女解放的呼声越来越高,“妇女解放的第一个先决条件,就是一切女性重新回到公共的劳动中去”。易卜生创作《玩偶之家》的1879年,正是挪威妇女解放运动高涨的年代。易卜生先后结识了两位女权运动活动家—卡米拉·科莱特和奥斯塔·汉斯泰。前者激发了他写《玩偶之家》这个剧本的热情。挪威强大的女权运动,给易卜生以巨大的鼓舞,更促使他以自己的作品来支持妇女解放运动。

戏剧结尾是楼下砰的一响传来关大门的声音。肖伯纳说“在她身边关门的砰一声,比滑铁卢的大炮还要响”。请谈谈你的理解和看法。

娜拉为追求人格的独立毅然深夜离家出走。她的出走不是她个人的行为,而是代表了一个时代的妇女的抗争,是对资产阶级虚伪的道德、法律、家庭、婚姻制度的挑战,是对整个资本主义社会秩序的奋勇冲击。她用反叛的行动向“物化”女性的罪恶社会庄严宣告:“我首先是一个人,不是玩偶。”对广大妇女争取自由、平等、人格的独立起了巨大鼓舞作用。她的出走震惊了男权社会,震醒了昏睡的女性,使整个社会鼎沸起来,引起人们对现存制度的怀疑。可以说,娜拉出走标志着妇女解放运动的开始,它的重大意义可与拿破仑用军事手段荡涤欧洲封建势力相比。

对于娜拉出走的结局,鲁迅在“五四”时期写过的杂文《娜拉走后怎样》(导与练115页)中说:“娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。”对于鲁迅这一观点,你是否认同 试根据人物的性格特点,联系当时的社会环境,简要说说理由。

认同

①从社会环境来看,社会还没有为妇女的独立生存提供充分的空间

第二次工业革命开始于19世纪60年代后期,易卜生创作《玩偶之家》的1879年,工业革命还在发展中,妇女的社会地位还没有得到社会的充分认可。社会还不能为妇女提供充足的劳动就业机会,

②从主观条件来看,娜拉没有赖以谋生的一技之长

从剧情来看, 并没有什么特长。从人物性格来看,娜拉出走时不带走海尔茂的任何东西,即便在“手头不方便的时候”也不愿接受海尔茂的任何帮助,是一位性情刚烈的女性;从她对爱情的态度来看,她是一位理想主义者,她的思想观念与社会现实有着很大的差距。这样一位年轻女子,很难适应当时男权主义流行的社会。

③从出走时的状况来看,她没有可以立足于社会的条件。

爱她的阮克大夫即将离世;林丹太太她本身就是向娜拉求助的人;平时没有经济地位的娜拉,花钱都是跟海尔茂要,省下来的钱都用于还债。从人脉关系和经济基础来看,出走后的娜拉甚至难以在社会上暂时立足。

④从社会发展的必然规律来看,娜拉很可能成为女权运动的牺牲品。

鲁迅在《娜拉走后怎样》中写道:“可惜中国太难改变了即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。”意思是说中国的每一次变革和进步,都会有人付出血的代价。中国是这样,挪威也如此。

娜拉的觉醒让我们看到了希望。无论觉醒后的结果是好是坏,觉醒并且充满“韧性”地寻找出路总比沉睡要好。在当时的社会,面对强大的封建势力以及传统重男轻女的观念,娜拉发出解放女性的呐喊。在家里获得男女平均分配权利,社会上获得男女相等的势力。身处新时代的我们,开放、自由、平等的观念已经深入每个人的思想中,在思想上我们的羁绊基本清扫干净,从一开始就没有追求自己梦想的权利,这是时代发展进步的结果。

《苏武传》剧本编创任务要求:

1.每位同学借助《导与练》和课下注释疏通《苏武传》全文的文意,有疑问处组内交流讨论。

2.《苏武传》文本共10个自然段,前6段分别为一至六部分,7、8段合并为第七部分,9、10段合并为第八部分。组长、副组长组织分配任务,组内每人至少负责一个部分,最多负责两个部分。

3.明确人物,撰写对话。可以有适当的旁白或舞台说明。