2014高考历史热点重点难点专题透析课件:专题16 观点提炼与论证(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 2014高考历史热点重点难点专题透析课件:专题16 观点提炼与论证(32张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 219.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-03-07 12:31:43 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。[题型特点]历史观点评论型问答题的特点在于评价的对象不是具体的历史事

物或历史现象,而是历史观点。历史观点是指人们对历史事件、历

史现象、历史人物的评价,是人们对客观对象做出的主观评价,可能

与客观对象存在某些不符,因此还需要对其进行再“评价”。这种

题型非常富于“历史味”,因为历史最重要的功能就是借古鉴今,历

史观点就是连接古今的桥梁;只有正确的历史观点才能发挥借鉴作

用,如果是错误的历史观点,很可能导致谬论流传。因此,这种题型很

受命题者的青睐,在高考试卷中屡屡出现。对于考生而言,掌握这种

题型的解题步骤和解题技巧是有必要的。[解题技巧]步骤一:亮明观点。观点一定要确定。比如:我认为……正确、我认

为……错误等。判断观点之后,一定要用明确的语句把你的观点表

述清楚。要对材料进行提炼概括,尽量不要照抄材料原文(关键词可

以抄下来)。步骤二:用史实来论证材料中的观点。史实要注意多角度分析。角度一:政治、经济、文化、外交、社会生活。角度二:内因、外因。角度三:国际因素、国内因素。角度四:与该事件有关联的多个主体(国家或组织)等。角度五:以时间为线索选取史实论证。不同的问题适用不同的思路,在审题时一定要先理清思路再写答案,

千万不能想一句写一句。史实与观点要紧密结合,要准确运用所学

的知识,表述要准确,层次要清晰。步骤三:结论。用理论来论证材料中的观点或写总结性语言。(结论

一定要结合题目的内容,一般不要照搬政治课所学的原理,但要以政

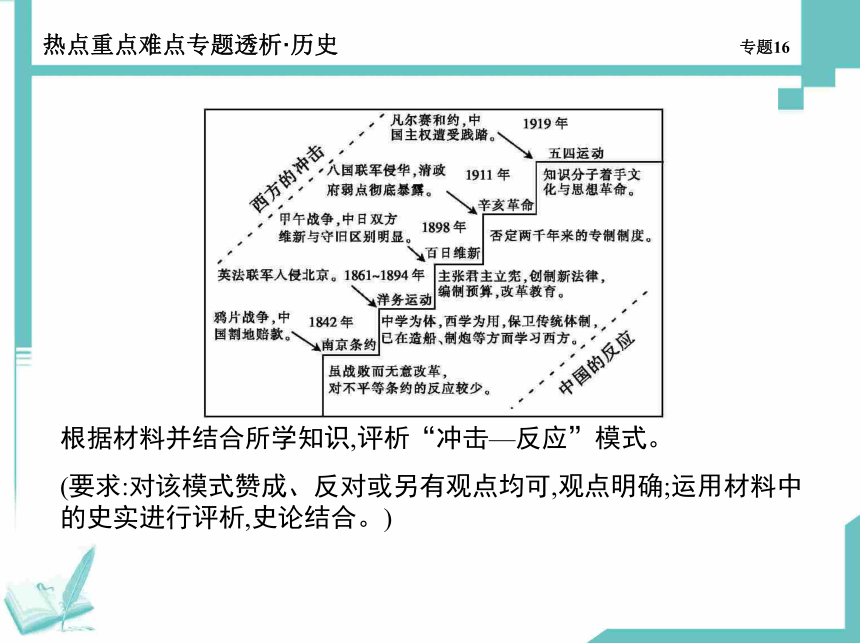

治课上所学原理为思路、依据,用历史的语言来表达)[典型例题1]????(2012·新课标全国文综,41)阅读材料,回答问题。材料 “冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模

式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架

的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化

。有人据此图示中国近代历史变迁(见下图)。根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式。(要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中

的史实进行评析,史论结合。)【解析】????对“冲击—反应”模式提出自己的看法,可以是赞成,也

可以反对或提出自己的新观点。若是持赞成的观点,则可进一步说

明图中的相关史实。若是持反对的观点,则应说明“中国的反应”

并非完全是“西方的冲击”引起的,如洋务运动是在内忧外患的背

景下兴起的,“百日维新”“辛亥革命”“五四运动”则都与本国

民族资本主义的发展有关。如果自己有新的观点则应结合材料,做

到观点明确,自圆其说。评析时应做到有论有史,史论结合。【答案】????参考观点:1.赞成“冲击-反应”模式。近代中国社会存在巨大惰性,缺乏突破

传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,在西方的冲击下,中国社

会在政治、经济、思想文化等方面发生了剧烈变化。2.反对“冲击-反应”模式。近代中国社会的剧烈变化是近代中国

社会内部经济、政治、思想文化等多种因素综合作用的结果。3.“冲击-反应”模式有其合理的一面,但它夸大了西方冲击的作用

。中国19世纪中期以来的社会变化,虽然有西方的影响,但主要是中

国社会自身发展变化的结果。观点1赞成“冲击-反应”模式。材料认为中国社会内部缺乏突破传统框架的动力,西方的冲击促使

近代中国在政治、经济和思想文化等方面发生一系列深刻变化。 经济方面:鸦片战争之后,外国商品大量涌入中国,中国被卷入资

本主义世界市场,这在客观上促进了中国商品经济的发展,同时也瓦解着中国社会的自然经济;在外国资本主义的冲击和洋务运动的诱

导下,中国的民族资本主义经济产生。甲午战争后,列强争相向中国

输出资本,进一步冲击并瓦解中国的自然经济,中国民族资本主义经

济曲折艰难发展。政治方面:鸦片战争前后,主要资本主义国家通过资产阶级革命或改

革都先后确立了资本主义制度,随着中西双方的不断接触,这种新政

体的探索实践便不断在中国上演。甲午中日战争后,使中国殖民地

半殖民地程度大大加深,民族危机空前加剧。面对西方冲击,资产阶

级维新派实施维新变法,试图通过建立资本主义君主立宪制实现富

国强兵。八国联军侵华战争后,清政府成为帝国主义统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地,孙中山领导的资产阶

级革命派发动辛亥革命,结束了中国两千多年的封建君主专制,建立

了民主共和国。思想文化方面:启蒙运动以来的自由平等博爱思想,天赋人权、主权

在民等先进思想在西方传教士的传播下不断冲击中国的传统思想。

鸦片战争前后,地主阶级抵抗派开明知识分子——林则徐、魏源等

突破传统观念,萌发向西方学习的新思潮。维新变法要求实行君主

立宪制,在社会上起到了思想启蒙的作用;辛亥革命后建立资产阶级

共和国,使民主共和观念深入人心,新文化运动以民主和科学为口号,

是中国近代史上一次规模空前的思想解放运动,传播了民主与科学的思想,启发了人们的思想。观点2不赞同“冲击-反应”模式,因为近代中国社会的变迁是国内多种因

素共同作用的结果。鸦片战争后,清政府被迫签订《南京条约》等。割地赔款等切肤之

痛仍无法让清政府改革进取,即使一些有识之士提出了“师夷长技

以制夷”的主张,但清政府并没有将之付诸实践。随着太平天国运

动的爆发,清政府面临严重的统治危机,为了“剿发捻,勤远略”,在洋

务派的推动下,洋务运动兴起。洋务运动虽然引进了西方的先进技术,但它终究是保卫传统体制的。在洋务运动的诱导下,中国民族资本主义产生并发展,与之相应的民

族资产阶级队伍不断壮大,代表上层的维新派和其他主张变革的官

员、士人在变法的旗帜下结合在一起,展开了一场旨在变法图存的

维新运动,主张君主立宪,创制新法律、编制预算、改革教育,在社会

上起了思想启蒙的作用。随着中国民族资本主义的发展和资产阶级队伍的壮大,代表其中下

层的革命派要求推翻封建专制统治,为此展开武装暴动,传播革命思

想,建立革命团体,最终爆发辛亥革命。辛亥革命后,中国延续两千多年的君主专制制度寿终正寝,民主共和的观念深入人心。辛亥革命赶跑了皇帝,但中国仍然处于半殖民地半封建社会。北洋

军阀对外卖国,对内独裁,激起了全国人民的不满,而新文化运动促进

了近代思想的解放和民族的觉醒,与此同时,中国无产阶级队伍空前

壮大,这些促使五四运动爆发,知识分子着手文化与思想革命。综上所述,近代中国社会的变迁是中国近代社会内部经济结构、阶

级结构变化的结果,是中国国内多种因素共同作用的结果。观点3“冲击-反应”模式有一定的合理性,但也存在缺陷。近代中国社会的剧烈变化,是内外因素共同促成的。(结合观点一、二进行史实论

证)[典型例题2]????(2011·新课标全国文综,41)材料 西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这

一进程起始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪

欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧

和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亚洲

的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也

就是从欧洲的接触和征服才开始的。然而在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的

认识。他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及

探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚

走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要

远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那

些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚近才突然发生的,这在

很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土

发生的事情。——摘编自杰克·戈德斯通《为什么是欧洲?——世界史视角下的西方崛起(1500~1850)》

评材料中关于西方崛起的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)【解析】????题目为“评材料中关于西方崛起的观点”并要求只评 论其中的一两种观点。这说明材料中不只一两种观点,所以在做题 之前,必须阅读材料,提炼出其中的观点,然后再从中选一两种观点 进行评论。所给材料关于“西方崛起”至少有以下5种观点:①西 方崛起始于古希腊和古罗马,经历了一个漫长的发展过程;②亚、非、拉的历史是从欧洲的接触和征服才开始的;③1500年前后的亚洲 与中东国家是全世界的引领者;④欧洲直到1800年才赶上并超过那 些领先的亚洲国家;⑤西方崛起在很大程度上要归功于其他文明的 成就等。找出了这些观点,然后再从中择其一、二展开评论,你是赞 同还是反对,必须明确。在评论过程中,要做到史论结合。这类题的 答题顺序是首先选定观点,再谈你对该观点的看法,即是对还是错, 再谈你认为对与错的理由,这里必须史论结合,这是答题的主体部 分,最后以一两句话进行总结。【答案】????参考观点:1.认为西方崛起是西方历史发展的结果,非洲、拉美、亚洲是被西 方文明征服的。2.认为西方的崛起首先归功于自身的创造,但同时在一定程度上受 惠于其他文明的成果。3.认为西方的崛起主要是西方历史发展的结果,但也受到其他文明 成就的影响。参考答案一:我认为西方崛起是西方历史发展的结果,非洲、拉美、亚洲是被西 方文明征服的。西方崛起的开端是新航路的开辟、资本主义的兴起。思想:文艺复 兴、宗教改革和启蒙运动,使资产阶级人文主义和理性主义成为其 思想核心,民主科学思想逐渐深入人心。政治:资产阶级革命和改革运动,使资本主义制度在世界范围内得以确立。经济:工业革命极大 地提高了生产力水平,殖民扩张(外交)促使资本主义世界市场初步 形成。所以西方的崛起是西方历史发展的结果。当西方崛起的时候,亚非拉各国相对落后,西方国家在世界掀起殖民 扩张的浪潮,亚非拉国家逐渐沦为殖民地、半殖民地,被迫卷入资本 主义世界市场,所以亚非拉是被西方文明征服的。参考答案二:我认为西方的崛起首先归功于自身的创造,但同时在一定程度上受 惠于其他文明的成果。论据及说明如下:西方的政治文明传统和思想文化成果对其后来的崛起产生了积极 影响,西方不是“突然崛起”的;近代西方通过自身的全方位社会革 命而加速了崛起的过程,最终实现了全球霸权的建立。肯定西方历史的同时,也不应否定亚洲、非洲和拉丁美洲传统文明的成果,尤其 是其对于西方崛起的贡献;西方在近代崛起的过程中同样离不开非 西方国家。综上所述,强调西方完全以自身力量实现崛起,是一种狭隘的“西方 中心论”,而将西方崛起纳入更广阔的世界背景来看,重视亚非拉文 明对西方的影响,则体现了“全球史观”。参考答案三:我认为西方的崛起主要是西方历史发展的结果,但也受到其他文明 成就的影响。(史实:综合参考答案一、二回答即可)【专项训练】1.阅读材料,回答问题。材料 第一次世界大战使许多中国人恍然大悟,梁启超谴责西方帝 国主义和盲目崇拜科学是冲突的根源,并且认为中国重精神的思想 可以矫正这种不平衡现象。《东西文化及其哲学》的作者梁漱溟也 为努力保卫中国文明的完整性而反对科学与民主,他宣称人类的生 活依赖其基本的精神,所以牺牲中国自己的精神而支持外国的道德 准则和体制,这是自损其命。我们认为应该只从自己的立场出发,发 展本身的长处。二梁贬抑西方的物质文明,也相应地颂扬中国的精 神文明,两人督促国人:“到东方去!”相反,胡适和其他一些西化提倡者喊道:“到西方去!”吴稚晖痛骂梁 漱溟为“十七世纪的无用之物”。胡适宣布,中国不但是在科学与 科技方面落后于西方,而且在每一方面——政治、文学、音乐、艺 术、精神面貌,甚至是体形都落后于西方。 ——摘编自徐中约《中国近代史》评材料中关于中国思想界的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)【答案】????观点一:认为应该保卫中国文明的完整性,反对科学与民 主。经济:中国小农经济具有稳定性,民族资本主义经济开始崛起;西方 资本主义经济发展不平衡导致一战爆发。政治:中央集权制度适合疆域辽阔、人口众多的中国;西方民主政治 不能有效制止战争。思想文化:中国儒家的大一统、和为贵、求同存异等思想有利于维 护世界和平;西方科学发展应用于战争,给人民带来灾难。观点二:主张中国应全面学习西方。经济:中国传统经济以自然经济为主体,阻碍经济近代化进程;西方 资本主义发展迅猛,创造了巨大的物质财富。政治:北洋军阀统治黑暗腐败,战乱不断;西方资产阶级民主政治不 断发展,民主化程度越来越高。思想文化:中国封建纲常伦理、等级思想阻碍社会进步;西方科学技 术进步推动社会进步,领先于中国。观点三:中国既要保留自己的文化特色,又要学习西方的文化。2.阅读材料,回答问题。材料 拉费伯尔是美国著名的外交史专家,为威斯康星学派的代表 人物之一,威斯康星学派兴起于20世纪60年代,属于“修正派”中的 一翼,是对当时主流史学界“正统派”的反动。……正统派与美国 的官方立场一致,将冷战的爆发与延长归咎于苏联。认为“苏联的 行动清楚地显示了它对民主选举政治及其结果的毫无信赖;显示了 它意欲把整个中、东欧置于自己的独立的支持者统治下的无情信 念;苏联渴望空间、卫星国人力和武装,外加经济资源以及有利于扩 展其影响的机会。”声称美国只是为了对战后国际体系“负责任” 而不得已应战。修正派则对美国对外政策持批判态度。虽非认为苏联完全无辜,但更多地认为美国负有重大责任……此后又出现了融 合正统派和修正派观点的后修正派。评论材料中关于“冷战”责任的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)【答案】????观点一:美国应负“冷战”的主要责任。论证:二战后,为遏制苏联、对抗共产主义运动、稳定资本主义制 度,美国对苏联实行“冷战”政策,致使“冷战”爆发和升级;苏联 只是被迫应战。①1947年提出杜鲁门主义,标志着“冷战”正式开始;②1948年实施马歇尔计划,其目的是控制西欧,联合西欧遏制苏联,是“冷战”政 策在经济方面的表现; ③1949年建立北大西洋公约组织,在欧洲组 成了一个遏制苏联的弧线,加剧了“冷战”的局势。观点二:苏联应负“冷战”的主要责任。论证:二战后,苏联在东欧极力扩张自己的势力,严重威胁西方的资 本主义秩序,迫使美国不得不发动“冷战”;同时苏联对美国的“冷 战”政策采取强烈的反击措施,推动“冷战”不断升级。①针对杜鲁门主义,苏联成立共产党和工人党情报局;②针对马歇尔 计划,苏联成立经济互助委员会;③针对北约,苏联成立华约,美苏“冷战”局面正式形成。观点三:苏美都应负“冷战”的主要责任。综合观点一、二回答即可。3.阅读下列材料,回答问题。材料一 生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者 甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食于 力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。 ——贾谊《论积贮疏》材料二 古有四民:曰士、曰农、曰工、曰商。士勤于学业,则可以 即爵禄。农勤于田亩,则可以聚稼穑。工勤于技巧,则可以易衣食。 商勤于贸易,则可以积财货。此四者,皆百姓之本业。自生民以来,未 有能易之者也。若能其一,则仰以事父母,俯以育妻子,而终身之事毕矣。 ——南宋《嘉定赤城志》归纳并评述材料中的经济思想。(要求:围绕材料中的观点进行评述,观点明确,史论结合)【答案】????重农抑商政策的实质是维护封建经济基础。农业的发 展使国家税收稳定,从而保证了国家财政收入,并将农民束缚在土地 上,有利于社会稳定。而工商业则会加剧劳动力从土地上流失。因 此这一政策在封建社会初期,对于促进社会经济的发展和巩固新兴 地主政权,起了积极作用。如战国时期商鞅变法中重农抑商的规定,促进了经济的发展,壮大了秦国实力,为统一中国奠定了基础。在封 建社会后期,随着经济发展,抑商政策阻碍了产品的流通和工商业的 正常发展,妨碍了经济的进一步发展。例如:明朝中后期,生产力水 平提高,商品经济空前活跃,资本主义萌芽已经出现,重农抑商政策 压制和束缚资本主义发展,这是造成近代中国落后于西方的重要经 济原因。四民皆本观点突破了“农本工商末”的传统思想,认为商与士农工 皆为谋生之计,是人们为生活而选择的不同职业,人因才能、家庭环 境有异,不能强求一律,只要有正当职业并努力劳作就行。思想观念 的变化折射了当时社会经济的发展与演化。如明中叶以来,随着商品经济的发展,流通的频繁,商业、商人在社会经济生活中的作用愈 来愈重要,商品经济的发展,推动了商贾活动空间的扩大,商贾的作 用愈来愈明显,为社会所认可,反映在意识形态上,才有四民同列的 舆论。以上两种不同的经济思想(观点),在其各自所处的历史时期都具有 进步意义。

评材料中关于西方崛起的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)【解析】????题目为“评材料中关于西方崛起的观点”并要求只评 论其中的一两种观点。这说明材料中不只一两种观点,所以在做题 之前,必须阅读材料,提炼出其中的观点,然后再从中选一两种观点 进行评论。所给材料关于“西方崛起”至少有以下5种观点:①西 方崛起始于古希腊和古罗马,经历了一个漫长的发展过程;②亚、非、拉的历史是从欧洲的接触和征服才开始的;③1500年前后的亚洲 与中东国家是全世界的引领者;④欧洲直到1800年才赶上并超过那 些领先的亚洲国家;⑤西方崛起在很大程度上要归功于其他文明的 成就等。找出了这些观点,然后再从中择其一、二展开评论,你是赞 同还是反对,必须明确。在评论过程中,要做到史论结合。这类题的 答题顺序是首先选定观点,再谈你对该观点的看法,即是对还是错, 再谈你认为对与错的理由,这里必须史论结合,这是答题的主体部 分,最后以一两句话进行总结。【答案】????参考观点:1.认为西方崛起是西方历史发展的结果,非洲、拉美、亚洲是被西 方文明征服的。2.认为西方的崛起首先归功于自身的创造,但同时在一定程度上受 惠于其他文明的成果。3.认为西方的崛起主要是西方历史发展的结果,但也受到其他文明 成就的影响。参考答案一:我认为西方崛起是西方历史发展的结果,非洲、拉美、亚洲是被西 方文明征服的。西方崛起的开端是新航路的开辟、资本主义的兴起。思想:文艺复 兴、宗教改革和启蒙运动,使资产阶级人文主义和理性主义成为其 思想核心,民主科学思想逐渐深入人心。政治:资产阶级革命和改革运动,使资本主义制度在世界范围内得以确立。经济:工业革命极大 地提高了生产力水平,殖民扩张(外交)促使资本主义世界市场初步 形成。所以西方的崛起是西方历史发展的结果。当西方崛起的时候,亚非拉各国相对落后,西方国家在世界掀起殖民 扩张的浪潮,亚非拉国家逐渐沦为殖民地、半殖民地,被迫卷入资本 主义世界市场,所以亚非拉是被西方文明征服的。参考答案二:我认为西方的崛起首先归功于自身的创造,但同时在一定程度上受 惠于其他文明的成果。论据及说明如下:西方的政治文明传统和思想文化成果对其后来的崛起产生了积极 影响,西方不是“突然崛起”的;近代西方通过自身的全方位社会革 命而加速了崛起的过程,最终实现了全球霸权的建立。肯定西方历史的同时,也不应否定亚洲、非洲和拉丁美洲传统文明的成果,尤其 是其对于西方崛起的贡献;西方在近代崛起的过程中同样离不开非 西方国家。综上所述,强调西方完全以自身力量实现崛起,是一种狭隘的“西方 中心论”,而将西方崛起纳入更广阔的世界背景来看,重视亚非拉文 明对西方的影响,则体现了“全球史观”。参考答案三:我认为西方的崛起主要是西方历史发展的结果,但也受到其他文明 成就的影响。(史实:综合参考答案一、二回答即可)【专项训练】1.阅读材料,回答问题。材料 第一次世界大战使许多中国人恍然大悟,梁启超谴责西方帝 国主义和盲目崇拜科学是冲突的根源,并且认为中国重精神的思想 可以矫正这种不平衡现象。《东西文化及其哲学》的作者梁漱溟也 为努力保卫中国文明的完整性而反对科学与民主,他宣称人类的生 活依赖其基本的精神,所以牺牲中国自己的精神而支持外国的道德 准则和体制,这是自损其命。我们认为应该只从自己的立场出发,发 展本身的长处。二梁贬抑西方的物质文明,也相应地颂扬中国的精 神文明,两人督促国人:“到东方去!”相反,胡适和其他一些西化提倡者喊道:“到西方去!”吴稚晖痛骂梁 漱溟为“十七世纪的无用之物”。胡适宣布,中国不但是在科学与 科技方面落后于西方,而且在每一方面——政治、文学、音乐、艺 术、精神面貌,甚至是体形都落后于西方。 ——摘编自徐中约《中国近代史》评材料中关于中国思想界的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)【答案】????观点一:认为应该保卫中国文明的完整性,反对科学与民 主。经济:中国小农经济具有稳定性,民族资本主义经济开始崛起;西方 资本主义经济发展不平衡导致一战爆发。政治:中央集权制度适合疆域辽阔、人口众多的中国;西方民主政治 不能有效制止战争。思想文化:中国儒家的大一统、和为贵、求同存异等思想有利于维 护世界和平;西方科学发展应用于战争,给人民带来灾难。观点二:主张中国应全面学习西方。经济:中国传统经济以自然经济为主体,阻碍经济近代化进程;西方 资本主义发展迅猛,创造了巨大的物质财富。政治:北洋军阀统治黑暗腐败,战乱不断;西方资产阶级民主政治不 断发展,民主化程度越来越高。思想文化:中国封建纲常伦理、等级思想阻碍社会进步;西方科学技 术进步推动社会进步,领先于中国。观点三:中国既要保留自己的文化特色,又要学习西方的文化。2.阅读材料,回答问题。材料 拉费伯尔是美国著名的外交史专家,为威斯康星学派的代表 人物之一,威斯康星学派兴起于20世纪60年代,属于“修正派”中的 一翼,是对当时主流史学界“正统派”的反动。……正统派与美国 的官方立场一致,将冷战的爆发与延长归咎于苏联。认为“苏联的 行动清楚地显示了它对民主选举政治及其结果的毫无信赖;显示了 它意欲把整个中、东欧置于自己的独立的支持者统治下的无情信 念;苏联渴望空间、卫星国人力和武装,外加经济资源以及有利于扩 展其影响的机会。”声称美国只是为了对战后国际体系“负责任” 而不得已应战。修正派则对美国对外政策持批判态度。虽非认为苏联完全无辜,但更多地认为美国负有重大责任……此后又出现了融 合正统派和修正派观点的后修正派。评论材料中关于“冷战”责任的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)【答案】????观点一:美国应负“冷战”的主要责任。论证:二战后,为遏制苏联、对抗共产主义运动、稳定资本主义制 度,美国对苏联实行“冷战”政策,致使“冷战”爆发和升级;苏联 只是被迫应战。①1947年提出杜鲁门主义,标志着“冷战”正式开始;②1948年实施马歇尔计划,其目的是控制西欧,联合西欧遏制苏联,是“冷战”政 策在经济方面的表现; ③1949年建立北大西洋公约组织,在欧洲组 成了一个遏制苏联的弧线,加剧了“冷战”的局势。观点二:苏联应负“冷战”的主要责任。论证:二战后,苏联在东欧极力扩张自己的势力,严重威胁西方的资 本主义秩序,迫使美国不得不发动“冷战”;同时苏联对美国的“冷 战”政策采取强烈的反击措施,推动“冷战”不断升级。①针对杜鲁门主义,苏联成立共产党和工人党情报局;②针对马歇尔 计划,苏联成立经济互助委员会;③针对北约,苏联成立华约,美苏“冷战”局面正式形成。观点三:苏美都应负“冷战”的主要责任。综合观点一、二回答即可。3.阅读下列材料,回答问题。材料一 生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者 甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食于 力。末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。 ——贾谊《论积贮疏》材料二 古有四民:曰士、曰农、曰工、曰商。士勤于学业,则可以 即爵禄。农勤于田亩,则可以聚稼穑。工勤于技巧,则可以易衣食。 商勤于贸易,则可以积财货。此四者,皆百姓之本业。自生民以来,未 有能易之者也。若能其一,则仰以事父母,俯以育妻子,而终身之事毕矣。 ——南宋《嘉定赤城志》归纳并评述材料中的经济思想。(要求:围绕材料中的观点进行评述,观点明确,史论结合)【答案】????重农抑商政策的实质是维护封建经济基础。农业的发 展使国家税收稳定,从而保证了国家财政收入,并将农民束缚在土地 上,有利于社会稳定。而工商业则会加剧劳动力从土地上流失。因 此这一政策在封建社会初期,对于促进社会经济的发展和巩固新兴 地主政权,起了积极作用。如战国时期商鞅变法中重农抑商的规定,促进了经济的发展,壮大了秦国实力,为统一中国奠定了基础。在封 建社会后期,随着经济发展,抑商政策阻碍了产品的流通和工商业的 正常发展,妨碍了经济的进一步发展。例如:明朝中后期,生产力水 平提高,商品经济空前活跃,资本主义萌芽已经出现,重农抑商政策 压制和束缚资本主义发展,这是造成近代中国落后于西方的重要经 济原因。四民皆本观点突破了“农本工商末”的传统思想,认为商与士农工 皆为谋生之计,是人们为生活而选择的不同职业,人因才能、家庭环 境有异,不能强求一律,只要有正当职业并努力劳作就行。思想观念 的变化折射了当时社会经济的发展与演化。如明中叶以来,随着商品经济的发展,流通的频繁,商业、商人在社会经济生活中的作用愈 来愈重要,商品经济的发展,推动了商贾活动空间的扩大,商贾的作 用愈来愈明显,为社会所认可,反映在意识形态上,才有四民同列的 舆论。以上两种不同的经济思想(观点),在其各自所处的历史时期都具有 进步意义。

同课章节目录