八年级语文下册第六单元课外古诗词诵读(第一课时)(课件)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册第六单元课外古诗词诵读(第一课时)(课件) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 12:00:26 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

人教版语文八年级下册

课外古诗词诵读

第六单元

第一课时

课前导读

同学们,本学期我们已经学过五首唐诗,我们一起来回顾一下,有王勃的送别诗《送杜少府之任蜀州》,有孟浩然的投赠诗《望洞庭湖赠张丞相》,还有《石壕吏》《茅屋为秋风所破歌》《卖炭翁》三首叙事诗,这节课,我们再来学习两首唐诗——《题破山寺后禅院》《送友人》。

题破山寺后禅院

常 建

常建,唐代诗人。开元进士,与王昌龄同榜。其诗多为五言,常以山林、寺观为题材,兴旨幽远。有《常建集》。

整体感知

作者简介

本诗选自《全唐诗》卷一百四十四(中华书局1960年版)。破山寺,即今江苏常熟虞山北麓兴福寺。禅院,寺院。江苏常熟虞山是苏南风景名胜,现已成为国家级森林公园。虞山北麓的兴福寺是佛教寺院,景致迷人。由于诗人仕途失意,所以寄情于山水,游览名山古刹,云游四海,寻幽探胜,从而写下了这首诗。

整体感知

背景资料

清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通/幽处,禅房/花木/深。

山光/悦/鸟性,潭影/空/人心。

万籁/此/都寂,但余/钟磬/音。

题/破山寺/后禅院

常 建

整体感知

整体感知

1.自读课文,读准字音

2.示范朗读,读出节奏

3.同桌互读,评价指正

朗读课文

整体感知

以小组为单位,疏通文意。

疏通文意

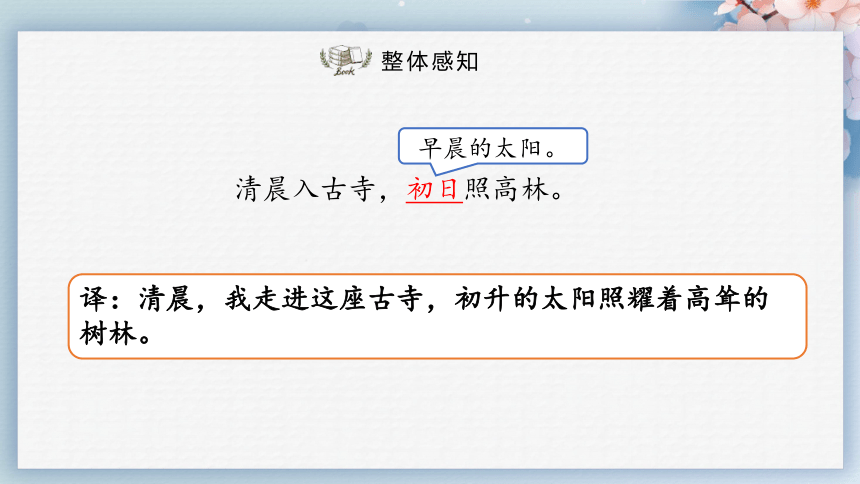

清晨入古寺,初日照高林。

译:清晨,我走进这座古寺,初升的太阳照耀着高耸的树林。

早晨的太阳。

整体感知

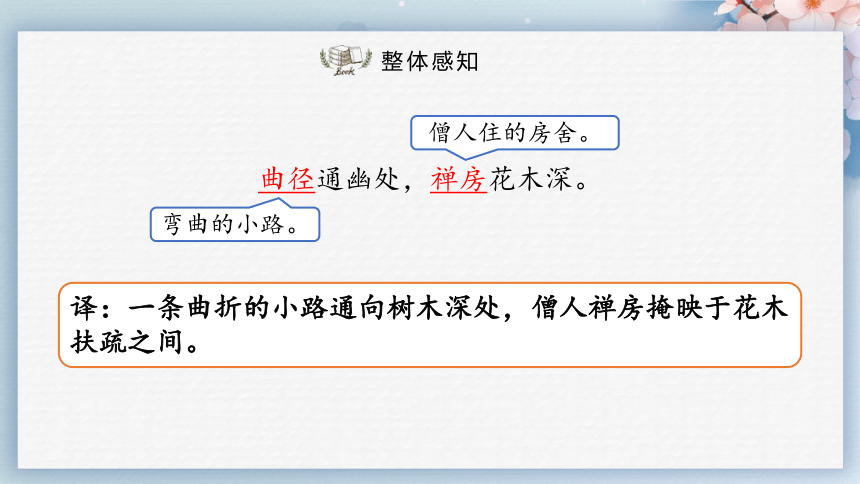

曲径通幽处,禅房花木深。

译:一条曲折的小路通向树木深处,僧人禅房掩映于花木扶疏之间。

僧人住的房舍。

弯曲的小路。

整体感知

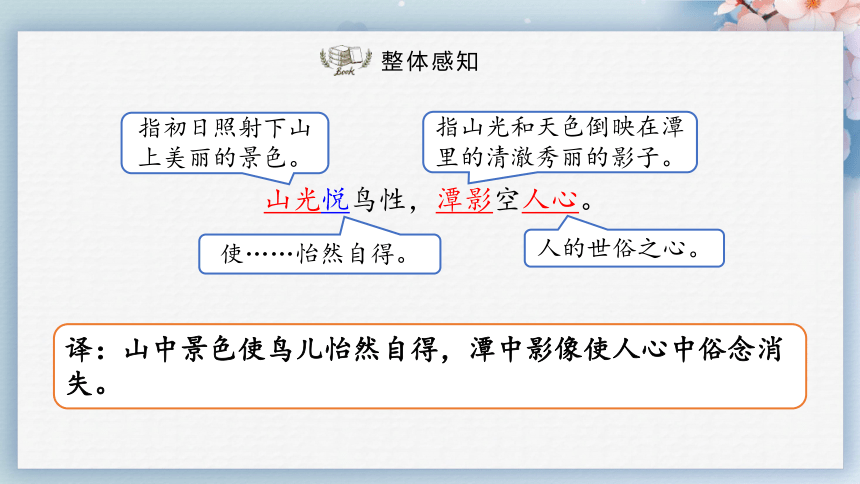

山光悦鸟性,潭影空人心。

译:山中景色使鸟儿怡然自得,潭中影像使人心中俗念消失。

指初日照射下山上美丽的景色。

使……怡然自得。

指山光和天色倒映在潭里的清澈秀丽的影子。

人的世俗之心。

整体感知

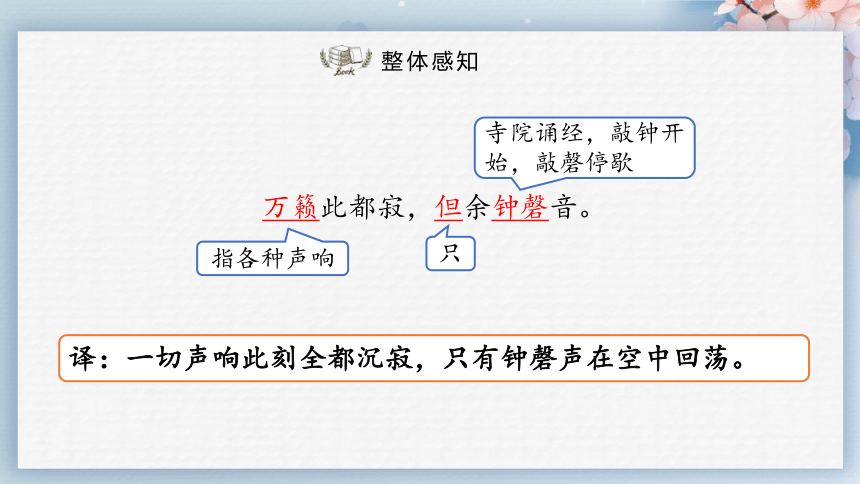

译:一切声响此刻全都沉寂,只有钟磬声在空中回荡。

万籁此都寂,但余钟磬音。

指各种声响

寺院诵经,敲钟开始,敲磬停歇

只

整体感知

首联

首句 “清晨”二字点明出游的时间。

诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。

“古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

清晨入古寺,初日照高林。

精读细研

颔联

这一联诗人抓住寺中独特的景物,以静显静,形象地描绘了破山寺幽深、清寂的景色。

曲径通幽处,禅房花木深。

精读细研

颈联

山光悦鸟性,潭影空人心。

颈联紧承颔联,进一步渲染禅房周围清幽的环境:山光、鸟、潭影,让人感觉心境空灵。

精读细研

尾联

尾联以声衬静,营造出一个万籁俱寂的境界,诗人淡泊的情怀、内心的感悟也随着这钟声磬音起伏飘扬,袅袅不绝。

成语“万籁俱寂”出于此句。

万籁此都寂,但余钟磬音。

精读细研

1.请从炼字的角度赏析颈联中“悦”和“空”两字的妙处。

“悦”和“空”两字是此联诗的诗眼,山光使鸟儿怡然自得,潭影使人们心中的杂念顿时涤除。“悦”字既有鸟儿的欢悦,也有诗人从山光潭影中感受到的欢愉之情;“空”字既写出了后禅院景色之幽静,也表达出了诗人超脱尘俗的情感。

合作探究

不矛盾。这里采用以声衬静(或以动衬静、以动写静、衬托)的表现手法。周围一片寂静,只有袅袅的钟磬音,和作者向往佛门清净的心情相吻合。

2.尾联中“万籁此都寂”与“但余钟磬音”是否矛盾?为什么?

合作探究

本诗通过写破山寺中的高林、曲径、花木、山水等景物,运用以静显静、以声衬静的表现手法,营造出幽深寂静、安祥和平、自然高远的意境,表达了诗人游览名胜的喜悦之情和对高远境界的强烈追求。

课堂小结

古代道路崎岖坎坷,交通工具落后,亲友之间一别多年再会难期,正所谓“君问归期未有期”,所以他们更重别离,因而备酒饯行,折柳相送,以诗相赠,来表达离愁别绪。所以,多数送别诗情调低沉,那么,豪放如李白是否也是这样?咱们今天就赏析一首送别诗——李白的佳作《送友人》。

课前导读

送友人

李 白

李白(701—762),唐代诗人。字太白,号青莲居士。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。其诗风多雄奇豪迈,感情奔放,充满丰富的幻想。诗中多用夸张和神话,富于浪漫主义色彩。有《李太白集》。《蜀道难》《梦游天姥吟留别》《静夜思》等诗,皆为人传诵。

整体感知

作者简介

送 友 人

李 白

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一/为别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

整体感知

整体感知

1.自读课文,读准字音

2.示范朗读,读出节奏

3.同桌互读,评价指正

朗读课文

整体感知

以小组为单位,疏通文意。

疏通文意

译:青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的河水围绕着城东缓缓流过。

青山横北郭,白水绕东城。

古代在城外修筑的一种外墙

整体感知

此地一为别,孤蓬万里征。

译:在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

分别

蓬草,枯后根断,常随风飞旋。这里比喻即将孤身远行的友人。

整体感知

浮云游子意,落日故人情。

译:浮云漂浮不定,就像游子行踪不定,落日缓缓而下,似乎有所留恋,正如我们难舍的情谊。

以落日缓缓落下,比喻难舍之情。

浮云飘浮不定,比喻游子行踪不定。

整体感知

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

译:诗人和友人在马上挥手告别,频频致意。那两匹马仿佛懂得主人的心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。

此

马嘶叫声

离群的马

这一句出自《诗经·车攻》“萧萧马鸣”。

整体感知

首联

青山横北郭,白水绕东城。

首联交代了送别的地点和环境,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。“青山”对“白水”,“北郭”对“东城”,对仗工整,别开生面。且“青”“白”相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静姿,“绕”字描画出白水的动态,用词准确而传神。

精读细研

颔联

颔联抒情,借孤蓬比喻即将孤身远行的友人,表达了对朋友深切的关心。感叹今此一别,友人即万里游荡,无所归依。借孤蓬来比喻友人的漂泊生涯,表达了对朋友深切的关心。

此地一为别,孤蓬万里征。

精读细研

颈联

写得十分工整,“浮云”对“落日”,“游子意”对“故人情”。同时,诗人又巧妙地用“浮云”“落日”作比,来表明心意。

运用对偶和比喻的修辞,以浮云孤飞,来去不定,喻游子之心;落日将下,依依不舍,喻故人之情,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。

浮云游子意,落日故人情。

精读细研

尾联

这一句出自《诗经·车攻》“萧萧马鸣”。班马,离群的马。诗人和友人马上挥手告别,频频致意。那两匹马仿佛懂得主人心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。马犹如此,人何以堪!

李白化用古典诗句,著一“班”字,便翻出新意,烘托出缱绻情谊,可谓鬼斧神工诗人,诗人借班马嘶叫衬托离愁别绪,突出与友人的依依惜别之情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

精读细研

《送友人》首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘了一幅怎样的画面?有何作用?

青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。描绘了一幅寥廓秀丽的图景,点出送别地点,烘托了作者的送别之情。

合作探究

《送友人》是如何借助“孤蓬”“浮云”“班马”这些物象来表现“游子意”的?请简要分析。

“飞蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,写出游子旅途漫漫,前途未定;“浮云”飘忽不定,写出游子行踪不定;“班马”为离群之马,分手之际,萧萧长鸣,写出游子离别友人的孤独和惆怅。

合作探究

这是一首情意深长的送别诗,作者通过对送别环境的刻画、气氛的渲染,表达了对友人的依依惜别之意。

文章主旨

这首送别诗写得新颖别致,不落俗套。诗中青翠的山岭,清澈的流水,火红的落日,洁白的浮云,相互映衬,色彩璀璨。班马长鸣,形象新鲜活泼。自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调。这正是评家深为赞赏的李白送别诗的特色。

课堂小结

课堂检测

阅读下面的诗,完成问题。

题破山寺后禅院

唐·常建

清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬音。

1.这首诗着眼表现禅寺后院 的环境。

2.下列理解不正确的一项是( )

A.首联中“清晨”二字点明出游的时间和地点。

B.颔联形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色。

C.颈联既表现了诗人心情的愉悦,也隐约流露了对现实的感慨和反感。

D.尾联以动显静,与“蝉嘈林逾静,鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

深幽寂静

A

课堂检测

3.下列对《题破山寺后禅院》一诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗人难以排解内心的惆怅,于是漫步山林,进入古寺,来到这宁静、清幽的地方寻找慰藉。

B.“曲径通幽处,禅房花木深”,描写了后禅院曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种静温祥和的氛围。

C.“空人心”应对上句“悦鸟性”,如此空灵纯洁的世界的确可以涤除尘念,净化心灵。

D.“万籁此都寂,但余钟磬音”营造了一个万籁俱寂的境界,钟磬之音,回应着大自然的静默无语,诗人淡泊的情怀、内心的感悟也随之起伏飘荡,袅袅不绝。

A

课堂检测

阅读《送友人》,完成下面小题。

4.诗中“班马”的意思是

5.下列理解不正确的一项是( )

A.首联以送别环境之清雅,烘托友人间情谊之高雅。

B.颔联用“孤蓬”比喻漂泊无定的友人和自己。

C.颈联将浮云和落日拟人化,表达对友人的关切。

D.尾联以萧萧马鸣之声传依依惜别之情,令人回味。

B

离群的马

课下作业

1.背诵《题破山寺后禅院》和《送友人》

2.预习《卜算子·黄州定慧院寓居作》和《卜算子·咏梅》

(寄情于景)

题破山寺后禅院

忘却世俗

寄情山水

板书设计

(比喻)

送友人

孤蓬

夕阳

远行的友人

难舍之情

板书设计

课程结束

人教版语文八年级下册

课外古诗词诵读

第六单元

第一课时

课前导读

同学们,本学期我们已经学过五首唐诗,我们一起来回顾一下,有王勃的送别诗《送杜少府之任蜀州》,有孟浩然的投赠诗《望洞庭湖赠张丞相》,还有《石壕吏》《茅屋为秋风所破歌》《卖炭翁》三首叙事诗,这节课,我们再来学习两首唐诗——《题破山寺后禅院》《送友人》。

题破山寺后禅院

常 建

常建,唐代诗人。开元进士,与王昌龄同榜。其诗多为五言,常以山林、寺观为题材,兴旨幽远。有《常建集》。

整体感知

作者简介

本诗选自《全唐诗》卷一百四十四(中华书局1960年版)。破山寺,即今江苏常熟虞山北麓兴福寺。禅院,寺院。江苏常熟虞山是苏南风景名胜,现已成为国家级森林公园。虞山北麓的兴福寺是佛教寺院,景致迷人。由于诗人仕途失意,所以寄情于山水,游览名山古刹,云游四海,寻幽探胜,从而写下了这首诗。

整体感知

背景资料

清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通/幽处,禅房/花木/深。

山光/悦/鸟性,潭影/空/人心。

万籁/此/都寂,但余/钟磬/音。

题/破山寺/后禅院

常 建

整体感知

整体感知

1.自读课文,读准字音

2.示范朗读,读出节奏

3.同桌互读,评价指正

朗读课文

整体感知

以小组为单位,疏通文意。

疏通文意

清晨入古寺,初日照高林。

译:清晨,我走进这座古寺,初升的太阳照耀着高耸的树林。

早晨的太阳。

整体感知

曲径通幽处,禅房花木深。

译:一条曲折的小路通向树木深处,僧人禅房掩映于花木扶疏之间。

僧人住的房舍。

弯曲的小路。

整体感知

山光悦鸟性,潭影空人心。

译:山中景色使鸟儿怡然自得,潭中影像使人心中俗念消失。

指初日照射下山上美丽的景色。

使……怡然自得。

指山光和天色倒映在潭里的清澈秀丽的影子。

人的世俗之心。

整体感知

译:一切声响此刻全都沉寂,只有钟磬声在空中回荡。

万籁此都寂,但余钟磬音。

指各种声响

寺院诵经,敲钟开始,敲磬停歇

只

整体感知

首联

首句 “清晨”二字点明出游的时间。

诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。

“古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

清晨入古寺,初日照高林。

精读细研

颔联

这一联诗人抓住寺中独特的景物,以静显静,形象地描绘了破山寺幽深、清寂的景色。

曲径通幽处,禅房花木深。

精读细研

颈联

山光悦鸟性,潭影空人心。

颈联紧承颔联,进一步渲染禅房周围清幽的环境:山光、鸟、潭影,让人感觉心境空灵。

精读细研

尾联

尾联以声衬静,营造出一个万籁俱寂的境界,诗人淡泊的情怀、内心的感悟也随着这钟声磬音起伏飘扬,袅袅不绝。

成语“万籁俱寂”出于此句。

万籁此都寂,但余钟磬音。

精读细研

1.请从炼字的角度赏析颈联中“悦”和“空”两字的妙处。

“悦”和“空”两字是此联诗的诗眼,山光使鸟儿怡然自得,潭影使人们心中的杂念顿时涤除。“悦”字既有鸟儿的欢悦,也有诗人从山光潭影中感受到的欢愉之情;“空”字既写出了后禅院景色之幽静,也表达出了诗人超脱尘俗的情感。

合作探究

不矛盾。这里采用以声衬静(或以动衬静、以动写静、衬托)的表现手法。周围一片寂静,只有袅袅的钟磬音,和作者向往佛门清净的心情相吻合。

2.尾联中“万籁此都寂”与“但余钟磬音”是否矛盾?为什么?

合作探究

本诗通过写破山寺中的高林、曲径、花木、山水等景物,运用以静显静、以声衬静的表现手法,营造出幽深寂静、安祥和平、自然高远的意境,表达了诗人游览名胜的喜悦之情和对高远境界的强烈追求。

课堂小结

古代道路崎岖坎坷,交通工具落后,亲友之间一别多年再会难期,正所谓“君问归期未有期”,所以他们更重别离,因而备酒饯行,折柳相送,以诗相赠,来表达离愁别绪。所以,多数送别诗情调低沉,那么,豪放如李白是否也是这样?咱们今天就赏析一首送别诗——李白的佳作《送友人》。

课前导读

送友人

李 白

李白(701—762),唐代诗人。字太白,号青莲居士。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。其诗风多雄奇豪迈,感情奔放,充满丰富的幻想。诗中多用夸张和神话,富于浪漫主义色彩。有《李太白集》。《蜀道难》《梦游天姥吟留别》《静夜思》等诗,皆为人传诵。

整体感知

作者简介

送 友 人

李 白

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一/为别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

整体感知

整体感知

1.自读课文,读准字音

2.示范朗读,读出节奏

3.同桌互读,评价指正

朗读课文

整体感知

以小组为单位,疏通文意。

疏通文意

译:青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的河水围绕着城东缓缓流过。

青山横北郭,白水绕东城。

古代在城外修筑的一种外墙

整体感知

此地一为别,孤蓬万里征。

译:在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

分别

蓬草,枯后根断,常随风飞旋。这里比喻即将孤身远行的友人。

整体感知

浮云游子意,落日故人情。

译:浮云漂浮不定,就像游子行踪不定,落日缓缓而下,似乎有所留恋,正如我们难舍的情谊。

以落日缓缓落下,比喻难舍之情。

浮云飘浮不定,比喻游子行踪不定。

整体感知

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

译:诗人和友人在马上挥手告别,频频致意。那两匹马仿佛懂得主人的心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。

此

马嘶叫声

离群的马

这一句出自《诗经·车攻》“萧萧马鸣”。

整体感知

首联

青山横北郭,白水绕东城。

首联交代了送别的地点和环境,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。“青山”对“白水”,“北郭”对“东城”,对仗工整,别开生面。且“青”“白”相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静姿,“绕”字描画出白水的动态,用词准确而传神。

精读细研

颔联

颔联抒情,借孤蓬比喻即将孤身远行的友人,表达了对朋友深切的关心。感叹今此一别,友人即万里游荡,无所归依。借孤蓬来比喻友人的漂泊生涯,表达了对朋友深切的关心。

此地一为别,孤蓬万里征。

精读细研

颈联

写得十分工整,“浮云”对“落日”,“游子意”对“故人情”。同时,诗人又巧妙地用“浮云”“落日”作比,来表明心意。

运用对偶和比喻的修辞,以浮云孤飞,来去不定,喻游子之心;落日将下,依依不舍,喻故人之情,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。

浮云游子意,落日故人情。

精读细研

尾联

这一句出自《诗经·车攻》“萧萧马鸣”。班马,离群的马。诗人和友人马上挥手告别,频频致意。那两匹马仿佛懂得主人心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。马犹如此,人何以堪!

李白化用古典诗句,著一“班”字,便翻出新意,烘托出缱绻情谊,可谓鬼斧神工诗人,诗人借班马嘶叫衬托离愁别绪,突出与友人的依依惜别之情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

精读细研

《送友人》首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘了一幅怎样的画面?有何作用?

青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。描绘了一幅寥廓秀丽的图景,点出送别地点,烘托了作者的送别之情。

合作探究

《送友人》是如何借助“孤蓬”“浮云”“班马”这些物象来表现“游子意”的?请简要分析。

“飞蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,写出游子旅途漫漫,前途未定;“浮云”飘忽不定,写出游子行踪不定;“班马”为离群之马,分手之际,萧萧长鸣,写出游子离别友人的孤独和惆怅。

合作探究

这是一首情意深长的送别诗,作者通过对送别环境的刻画、气氛的渲染,表达了对友人的依依惜别之意。

文章主旨

这首送别诗写得新颖别致,不落俗套。诗中青翠的山岭,清澈的流水,火红的落日,洁白的浮云,相互映衬,色彩璀璨。班马长鸣,形象新鲜活泼。自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调。这正是评家深为赞赏的李白送别诗的特色。

课堂小结

课堂检测

阅读下面的诗,完成问题。

题破山寺后禅院

唐·常建

清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬音。

1.这首诗着眼表现禅寺后院 的环境。

2.下列理解不正确的一项是( )

A.首联中“清晨”二字点明出游的时间和地点。

B.颔联形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色。

C.颈联既表现了诗人心情的愉悦,也隐约流露了对现实的感慨和反感。

D.尾联以动显静,与“蝉嘈林逾静,鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

深幽寂静

A

课堂检测

3.下列对《题破山寺后禅院》一诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗人难以排解内心的惆怅,于是漫步山林,进入古寺,来到这宁静、清幽的地方寻找慰藉。

B.“曲径通幽处,禅房花木深”,描写了后禅院曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种静温祥和的氛围。

C.“空人心”应对上句“悦鸟性”,如此空灵纯洁的世界的确可以涤除尘念,净化心灵。

D.“万籁此都寂,但余钟磬音”营造了一个万籁俱寂的境界,钟磬之音,回应着大自然的静默无语,诗人淡泊的情怀、内心的感悟也随之起伏飘荡,袅袅不绝。

A

课堂检测

阅读《送友人》,完成下面小题。

4.诗中“班马”的意思是

5.下列理解不正确的一项是( )

A.首联以送别环境之清雅,烘托友人间情谊之高雅。

B.颔联用“孤蓬”比喻漂泊无定的友人和自己。

C.颈联将浮云和落日拟人化,表达对友人的关切。

D.尾联以萧萧马鸣之声传依依惜别之情,令人回味。

B

离群的马

课下作业

1.背诵《题破山寺后禅院》和《送友人》

2.预习《卜算子·黄州定慧院寓居作》和《卜算子·咏梅》

(寄情于景)

题破山寺后禅院

忘却世俗

寄情山水

板书设计

(比喻)

送友人

孤蓬

夕阳

远行的友人

难舍之情

板书设计

课程结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读