1.1等腰三角形第1课时 教学设计

图片预览

文档简介

1.1等腰三角形教学设计

第一课时

课前准备: 一个等腰三角形

学习目标:

经历“探索-发现-猜想-证明”的过程,掌握推理证明的基本步骤和书写格式;

通过折纸活动探索并证明等腰三角形的性质定理。

教学过程:

【第一环节】知识回顾——复习提问

(上学期我们通过学习平行线的相关知识,初步学习了证明的基本过程,接下来我们将通过“三角形的证明”这一章来继续学习几何证明的推理过程。今天我们先来学习“等腰三角形 第一课时”)

同学们和我一起来回忆上学期学过的公理:

1.两直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行;

2.两条平行线被第三条直线所截,同位角相等;

3.两边及其夹角对应相等的两个三角形全等(SAS);

4.两角及其夹边对应相等的两个三角形全等(ASA);

5.三边对应相等的两个三角形全等(SSS)。

由公理3、4、5可以证明下面的推论:

定理:两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等.(AAS)

(你能证明它吗?)

提示:证明命题的一般步骤:①依据命题画出几何图形;②结合图形用数学符号写出“已知”“求证”;③写出证明过程。

(这一过程并不复杂,教学时应鼓励学生独立完成。教师要提醒学生首先依据命题画出几何图形,再结合图形用数学符号写出“已知”“求证”,最后写出证明过程。)

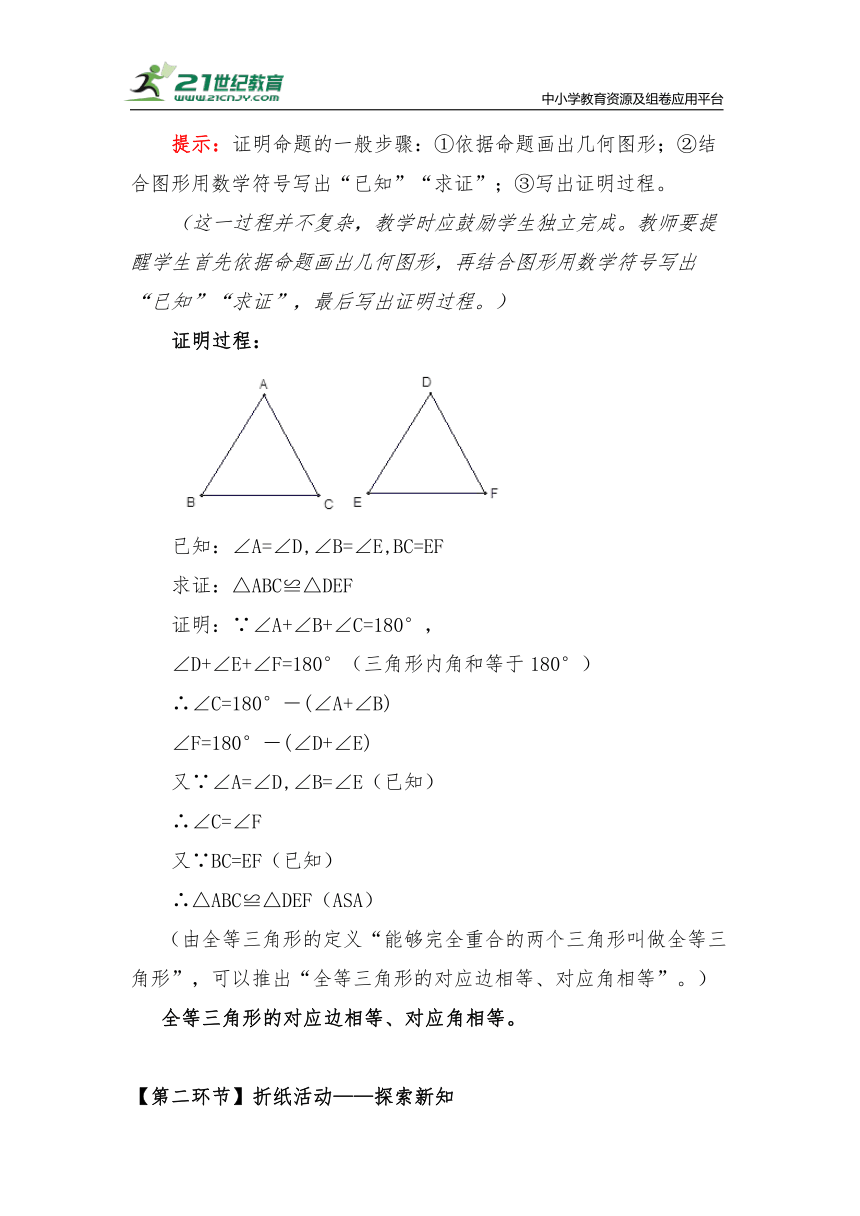

证明过程:

已知:∠A=∠D,∠B=∠E,BC=EF

求证:△ABC≌△DEF

证明:∵∠A+∠B+∠C=180°,

∠D+∠E+∠F=180°(三角形内角和等于180°)

∴∠C=180°-(∠A+∠B)

∠F=180°-(∠D+∠E)

又∵∠A=∠D,∠B=∠E(已知)

∴∠C=∠F

又∵BC=EF(已知)

∴△ABC≌△DEF(ASA)

(由全等三角形的定义“能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形”,可以推出“全等三角形的对应边相等、对应角相等”。)

全等三角形的对应边相等、对应角相等。

【第二环节】折纸活动——探索新知

(1)还记得我们探索过的等腰三角形的性质吗?(教师提出问题,并利用等腰三角形纸片帮议助学生回忆.学生充分讨论问题1,借助等腰三角形纸片回忆有关性质.)

(①等腰三角形是轴对称图形;②等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高重合(也称“三线合一”)它们所在的直线都是等腰三角形的对称轴;③等腰三角形的两个底角相等。)

(2)你能利用已有的公理和定理证明这些结论吗?

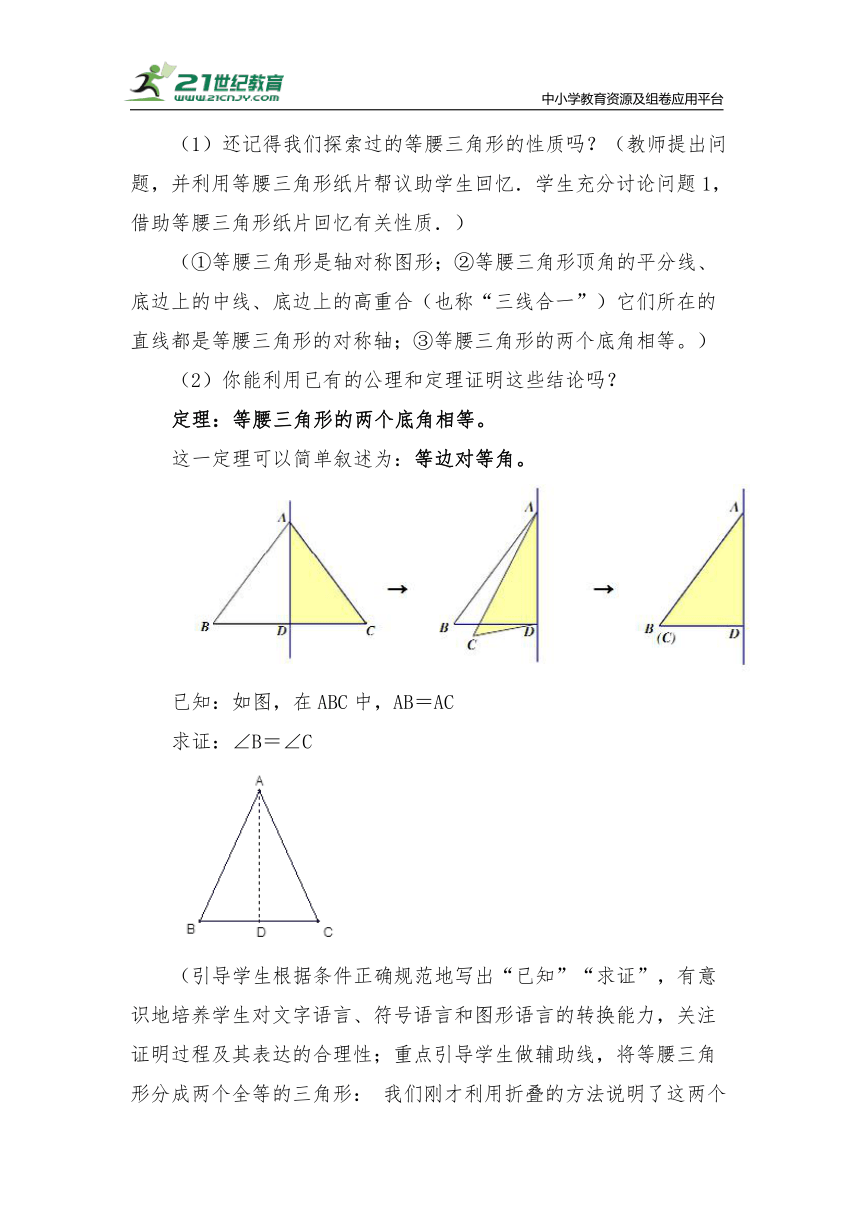

定理:等腰三角形的两个底角相等。

这一定理可以简单叙述为:等边对等角。

已知:如图,在ABC中,AB=AC

求证:∠B=∠C

(引导学生根据条件正确规范地写出“已知”“求证”,有意识地培养学生对文字语言、符号语言和图形语言的转换能力,关注证明过程及其表达的合理性;重点引导学生做辅助线,将等腰三角形分成两个全等的三角形: 我们刚才利用折叠的方法说明了这两个底角相等.实际上,折痕将等腰三角形分成了两个全等三角形.能否通过作一条线段,得到两个全等的三角形,从而证明这两个底角相等呢?)

证明:(证法一)取BC的中点D,连接AD.

∵AB=AC,BD=CD,AD=AD,

∴△ABC△≌△ACD (SSS)

∴∠B=∠C (全等三角形的对应边角相等)

(让同学们通过探索、合作交流找出其他的证明方法.做∠BAC的平分线,交BC边于D;过点A做AD⊥BC..学生指出该定理的条件和结论,写出已知、求证,画出图形,并选择一种方法进行证明.)

证法二:作△ABC顶角∠A的角平分线AD.

在△ABD和△ACD中

∵ AB=AC, ∠BAD=∠CAD, AD=AD

∴ △ABD≌△ACD (SAS)

∴ ∠B=∠C (全等三角形的对应角相等)

证法三:在△ABC和△ACB中

∵ AB=AC, ∠A=∠A, AC=AB,

∴ △ABC≌△ACB (SAS)

∴ ∠B=∠C (全等三角形的对应角相等)

想一想:

在上图中,线段AD还具有怎样的性质?为什么?由此你能得到什么结论?

(应让学生回顾前面的证明过程,思考线段AD具有的性质和特征,讨论图中存在的相等的线段和相等的角,发现等腰三角形性质定理的推论,从而得到结论,这一结合通常简述为“三线合一”.)

推论 等腰三角形的顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合.

【第五环节】巩固练习

1. 填空题:

⑴将下面证明中每一步的理由写在括号内。

已知:如图,AB=CD,AD=CB

求证:∠A=∠C

证明:如图,连接BD

在△BAD和△DCB中,

∵AB=CD ( )

AD=CB ( )

BD=DB ( )

∴△BAD≌△DCB( )

∴∠A=∠C ( )

2. 如图,在△ABD中,C是BD上的一点,且AC⊥BD,AC=BC=CD,

(1)求证: △ABD是等腰三角形;

(2)求∠BAD的度数.

【第六环节】复习小结

(说一说本节课我们都学了哪些知识?)

1. 通过折纸活动获得三个定理,均给予了严格的证明,为今后解决有关等腰三角形的问题提供了丰富的理论依据。

2. 体会了证明一个命题的严格的要求,和证明的必要性。

【第七环节】随堂检测

1、在△ABC中,AB=AC:若∠A=40°,则∠C等于 度;若∠B=72°,则∠A等于 度?

2、已知等腰三角形两条边的长分别是3和6,则它的周长等于 。

3、如图所示,△ABC是等腰三角形,AB=AC,点D、E是底边BC上的两点,且BD=CE,求证:∠ADE=∠AED

【第八环节】课后作业——巩固练习

中小学教育资源及组卷应用平台

教科书习题1.1第1、2、3题。

第一课时

课前准备: 一个等腰三角形

学习目标:

经历“探索-发现-猜想-证明”的过程,掌握推理证明的基本步骤和书写格式;

通过折纸活动探索并证明等腰三角形的性质定理。

教学过程:

【第一环节】知识回顾——复习提问

(上学期我们通过学习平行线的相关知识,初步学习了证明的基本过程,接下来我们将通过“三角形的证明”这一章来继续学习几何证明的推理过程。今天我们先来学习“等腰三角形 第一课时”)

同学们和我一起来回忆上学期学过的公理:

1.两直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行;

2.两条平行线被第三条直线所截,同位角相等;

3.两边及其夹角对应相等的两个三角形全等(SAS);

4.两角及其夹边对应相等的两个三角形全等(ASA);

5.三边对应相等的两个三角形全等(SSS)。

由公理3、4、5可以证明下面的推论:

定理:两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等.(AAS)

(你能证明它吗?)

提示:证明命题的一般步骤:①依据命题画出几何图形;②结合图形用数学符号写出“已知”“求证”;③写出证明过程。

(这一过程并不复杂,教学时应鼓励学生独立完成。教师要提醒学生首先依据命题画出几何图形,再结合图形用数学符号写出“已知”“求证”,最后写出证明过程。)

证明过程:

已知:∠A=∠D,∠B=∠E,BC=EF

求证:△ABC≌△DEF

证明:∵∠A+∠B+∠C=180°,

∠D+∠E+∠F=180°(三角形内角和等于180°)

∴∠C=180°-(∠A+∠B)

∠F=180°-(∠D+∠E)

又∵∠A=∠D,∠B=∠E(已知)

∴∠C=∠F

又∵BC=EF(已知)

∴△ABC≌△DEF(ASA)

(由全等三角形的定义“能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形”,可以推出“全等三角形的对应边相等、对应角相等”。)

全等三角形的对应边相等、对应角相等。

【第二环节】折纸活动——探索新知

(1)还记得我们探索过的等腰三角形的性质吗?(教师提出问题,并利用等腰三角形纸片帮议助学生回忆.学生充分讨论问题1,借助等腰三角形纸片回忆有关性质.)

(①等腰三角形是轴对称图形;②等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高重合(也称“三线合一”)它们所在的直线都是等腰三角形的对称轴;③等腰三角形的两个底角相等。)

(2)你能利用已有的公理和定理证明这些结论吗?

定理:等腰三角形的两个底角相等。

这一定理可以简单叙述为:等边对等角。

已知:如图,在ABC中,AB=AC

求证:∠B=∠C

(引导学生根据条件正确规范地写出“已知”“求证”,有意识地培养学生对文字语言、符号语言和图形语言的转换能力,关注证明过程及其表达的合理性;重点引导学生做辅助线,将等腰三角形分成两个全等的三角形: 我们刚才利用折叠的方法说明了这两个底角相等.实际上,折痕将等腰三角形分成了两个全等三角形.能否通过作一条线段,得到两个全等的三角形,从而证明这两个底角相等呢?)

证明:(证法一)取BC的中点D,连接AD.

∵AB=AC,BD=CD,AD=AD,

∴△ABC△≌△ACD (SSS)

∴∠B=∠C (全等三角形的对应边角相等)

(让同学们通过探索、合作交流找出其他的证明方法.做∠BAC的平分线,交BC边于D;过点A做AD⊥BC..学生指出该定理的条件和结论,写出已知、求证,画出图形,并选择一种方法进行证明.)

证法二:作△ABC顶角∠A的角平分线AD.

在△ABD和△ACD中

∵ AB=AC, ∠BAD=∠CAD, AD=AD

∴ △ABD≌△ACD (SAS)

∴ ∠B=∠C (全等三角形的对应角相等)

证法三:在△ABC和△ACB中

∵ AB=AC, ∠A=∠A, AC=AB,

∴ △ABC≌△ACB (SAS)

∴ ∠B=∠C (全等三角形的对应角相等)

想一想:

在上图中,线段AD还具有怎样的性质?为什么?由此你能得到什么结论?

(应让学生回顾前面的证明过程,思考线段AD具有的性质和特征,讨论图中存在的相等的线段和相等的角,发现等腰三角形性质定理的推论,从而得到结论,这一结合通常简述为“三线合一”.)

推论 等腰三角形的顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合.

【第五环节】巩固练习

1. 填空题:

⑴将下面证明中每一步的理由写在括号内。

已知:如图,AB=CD,AD=CB

求证:∠A=∠C

证明:如图,连接BD

在△BAD和△DCB中,

∵AB=CD ( )

AD=CB ( )

BD=DB ( )

∴△BAD≌△DCB( )

∴∠A=∠C ( )

2. 如图,在△ABD中,C是BD上的一点,且AC⊥BD,AC=BC=CD,

(1)求证: △ABD是等腰三角形;

(2)求∠BAD的度数.

【第六环节】复习小结

(说一说本节课我们都学了哪些知识?)

1. 通过折纸活动获得三个定理,均给予了严格的证明,为今后解决有关等腰三角形的问题提供了丰富的理论依据。

2. 体会了证明一个命题的严格的要求,和证明的必要性。

【第七环节】随堂检测

1、在△ABC中,AB=AC:若∠A=40°,则∠C等于 度;若∠B=72°,则∠A等于 度?

2、已知等腰三角形两条边的长分别是3和6,则它的周长等于 。

3、如图所示,△ABC是等腰三角形,AB=AC,点D、E是底边BC上的两点,且BD=CE,求证:∠ADE=∠AED

【第八环节】课后作业——巩固练习

中小学教育资源及组卷应用平台

教科书习题1.1第1、2、3题。

同课章节目录

- 第一章 三角形的证明

- 1 等腰三角形

- 2 直角三角形

- 3 线段的垂直平分线

- 4 角平分线

- 第二章 一元一次不等式和一元一次不等式组

- 1 不等关系

- 2 不等式的基本性质

- 3 不等式的解集

- 4 一元一次不等式

- 5 一元一次不等式与一次函数

- 6 一元一次不等式组

- 第三章 图形的平移与旋转

- 1 图形的平移

- 2 图形的旋转

- 3 中心对称

- 4 简单的图案设计

- 第四章 因式分解

- 1 因式分解

- 2 提公因式法

- 3 公式法

- 第五章 分式与分式方程

- 1 认识分式

- 2 分式的乘除法

- 3 分式的加减法

- 4 分式方程

- 第六章 平行四边形

- 1 平行四边形的性质

- 2 平行四边形的判定

- 3 三角形的中位线

- 4 多边形的内角与外角和