教科版(2017秋) 六年级下册4.4变化中伴随的现象(表格式)教案(含课堂练习和反思)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋) 六年级下册4.4变化中伴随的现象(表格式)教案(含课堂练习和反思) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 413.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 13:09:02 | ||

图片预览

文档简介

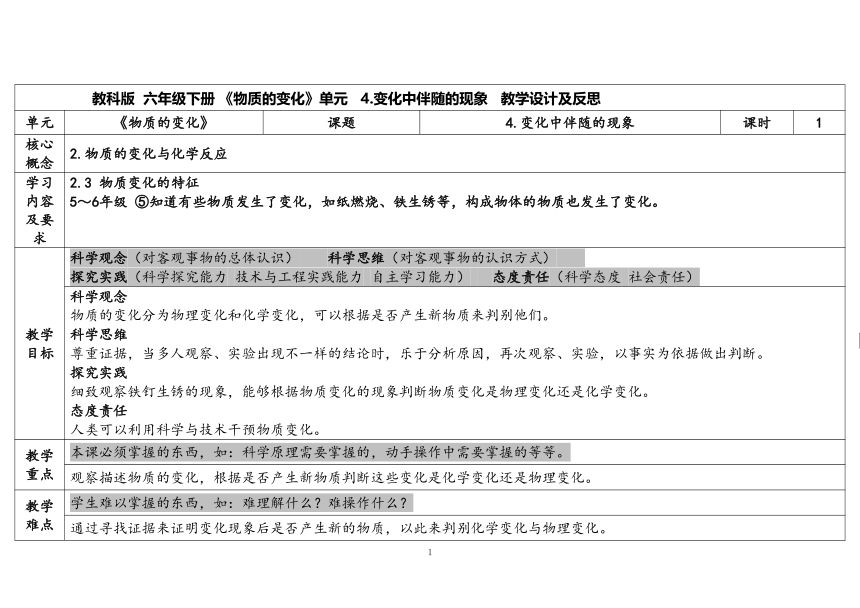

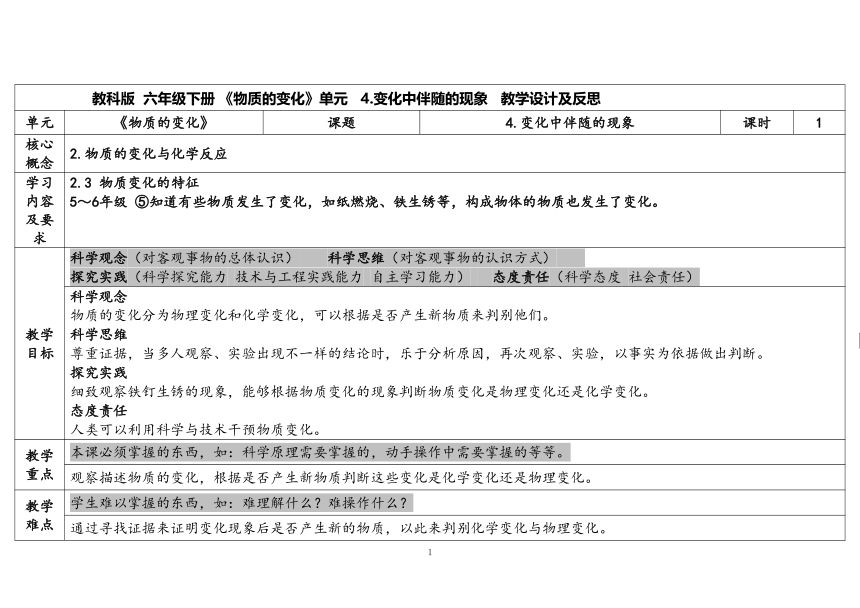

教科版 六年级下册 《物质的变化》单元 4.变化中伴随的现象 教学设计及反思

单元 《物质的变化》 课题 4.变化中伴随的现象 课时 1

核心 概念 2.物质的变化与化学反应

学习内容及要求 2.3 物质变化的特征 5~6年级 ⑤知道有些物质发生了变化,如纸燃烧、铁生锈等,构成物体的物质也发生了变化。

教学目标 科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式) 探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念 物质的变化分为物理变化和化学变化,可以根据是否产生新物质来判别他们。 科学思维 尊重证据,当多人观察、实验出现不一样的结论时,乐于分析原因,再次观察、实验,以事实为依据做出判断。 探究实践 细致观察铁钉生锈的现象,能够根据物质变化的现象判断物质变化是物理变化还是化学变化。 态度责任 人类可以利用科学与技术干预物质变化。

教学 重点 本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

观察描述物质的变化,根据是否产生新物质判断这些变化是化学变化还是物理变化。

教学 难点 学生难以掌握的东西,如:难理解什么?难操作什么?

通过寻找证据来证明变化现象后是否产生新的物质,以此来判别化学变化与物理变化。

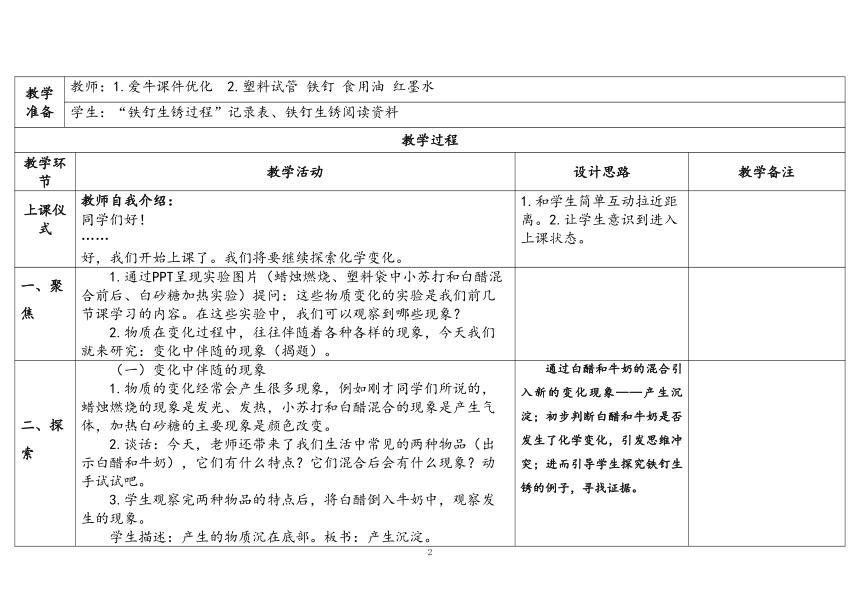

教学 准备 教师:1.爱牛课件优化 2.塑料试管 铁钉 食用油 红墨水

学生:“铁钉生锈过程”记录表、铁钉生锈阅读资料

教学过程

教学环节 教学活动 设计思路 教学备注

上课仪式 教师自我介绍: 同学们好! …… 好,我们开始上课了。我们将要继续探索化学变化。 1.和学生简单互动拉近距离。2.让学生意识到进入上课状态。

一、聚焦 1.通过PPT呈现实验图片(蜡烛燃烧、塑料袋中小苏打和白醋混合前后、白砂糖加热实验)提问:这些物质变化的实验是我们前几节课学习的内容。在这些实验中,我们可以观察到哪些现象? 2.物质在变化过程中,往往伴随着各种各样的现象,今天我们就来研究:变化中伴随的现象(揭题)。

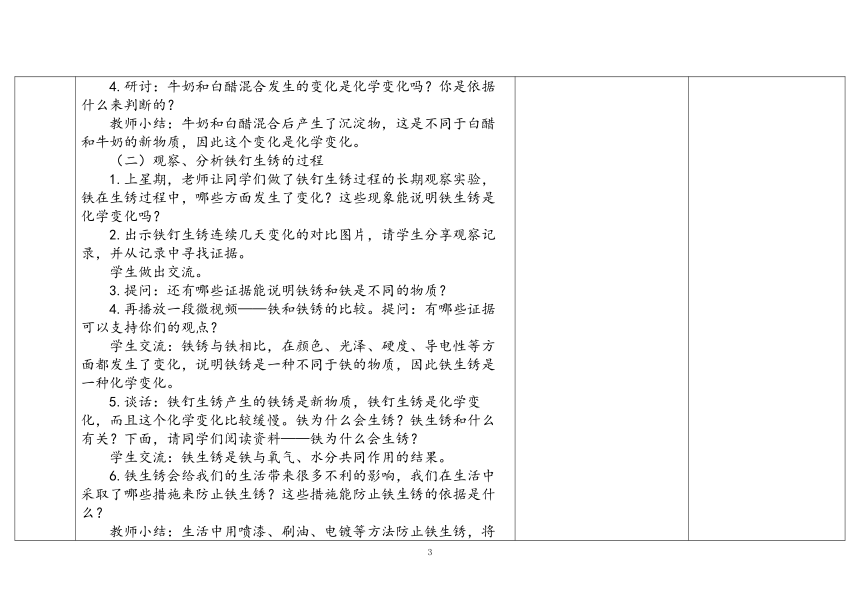

二、探索 (一)变化中伴随的现象 1.物质的变化经常会产生很多现象,例如刚才同学们所说的,蜡烛燃烧的现象是发光、发热,小苏打和白醋混合的现象是产生气体,加热白砂糖的主要现象是颜色改变。 2.谈话:今天,老师还带来了我们生活中常见的两种物品(出示白醋和牛奶),它们有什么特点?它们混合后会有什么现象?动手试试吧。 3.学生观察完两种物品的特点后,将白醋倒入牛奶中,观察发生的现象。 学生描述:产生的物质沉在底部。板书:产生沉淀。 4.研讨:牛奶和白醋混合发生的变化是化学变化吗?你是依据什么来判断的? 教师小结:牛奶和白醋混合后产生了沉淀物,这是不同于白醋和牛奶的新物质,因此这个变化是化学变化。 (二)观察、分析铁钉生锈的过程 1.上星期,老师让同学们做了铁钉生锈过程的长期观察实验,铁在生锈过程中,哪些方面发生了变化?这些现象能说明铁生锈是化学变化吗? 2.出示铁钉生锈连续几天变化的对比图片,请学生分享观察记录,并从记录中寻找证据。 学生做出交流。 3.提问:还有哪些证据能说明铁锈和铁是不同的物质? 4.再播放一段微视频——铁和铁锈的比较。提问:有哪些证据可以支持你们的观点? 学生交流:铁锈与铁相比,在颜色、光泽、硬度、导电性等方面都发生了变化,说明铁锈是一种不同于铁的物质,因此铁生锈是一种化学变化。 5.谈话:铁钉生锈产生的铁锈是新物质,铁钉生锈是化学变化,而且这个化学变化比较缓慢。铁为什么会生锈?铁生锈和什么有关?下面,请同学们阅读资料——铁为什么会生锈? 学生交流:铁生锈是铁与氧气、水分共同作用的结果。 6.铁生锈会给我们的生活带来很多不利的影响,我们在生活中采取了哪些措施来防止铁生锈?这些措施能防止铁生锈的依据是什么? 教师小结:生活中用喷漆、刷油、电镀等方法防止铁生锈,将铁与空气和水分隔绝,就可以达到防锈的效果。在铁中加入铬或镍等金属制成不锈钢,在表面形成钝化膜,与水和空气隔绝,因而也不易生锈。 通过白醋和牛奶的混合引入新的变化现象——产生沉淀;初步判断白醋和牛奶是否发生了化学变化,引发思维冲突;进而引导学生探究铁钉生锈的例子,寻找证据。

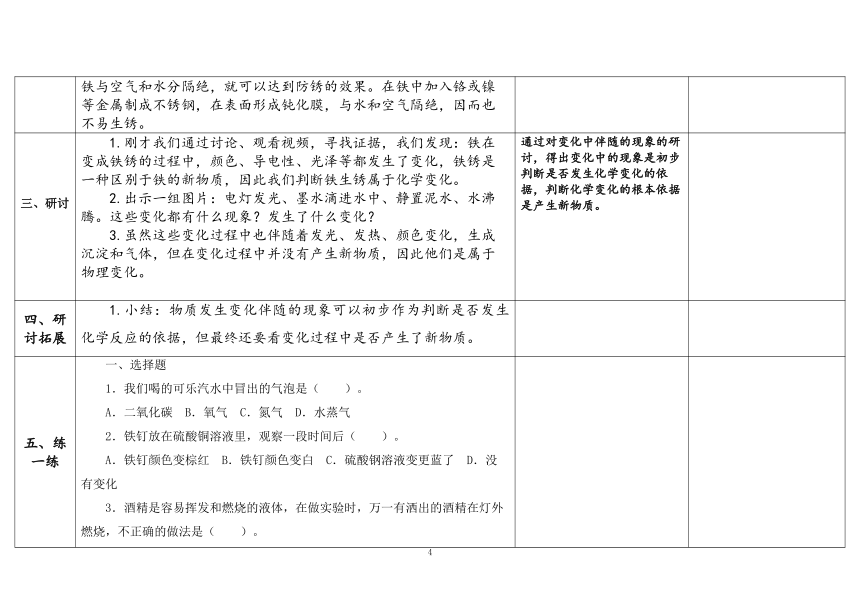

三、研讨 1.刚才我们通过讨论、观看视频,寻找证据,我们发现:铁在变成铁锈的过程中,颜色、导电性、光泽等都发生了变化,铁锈是一种区别于铁的新物质,因此我们判断铁生锈属于化学变化。 2.出示一组图片:电灯发光、墨水滴进水中、静置泥水、水沸腾。这些变化都有什么现象?发生了什么变化? 3.虽然这些变化过程中也伴随着发光、发热、颜色变化,生成沉淀和气体,但在变化过程中并没有产生新物质,因此他们是属于物理变化。 通过对变化中伴随的现象的研讨,得出变化中的现象是初步判断是否发生化学变化的依据,判断化学变化的根本依据是产生新物质。

四、研讨拓展 1.小结:物质发生变化伴随的现象可以初步作为判断是否发生化学反应的依据,但最终还要看变化过程中是否产生了新物质。

五、练一练 一、选择题 1.我们喝的可乐汽水中冒出的气泡是( )。 A.二氧化碳 B.氧气 C.氮气 D.水蒸气 2.铁钉放在硫酸铜溶液里,观察一段时间后( )。 A.铁钉颜色变棕红 B.铁钉颜色变白 C.硫酸钢溶液变更蓝了 D.没有变化 3.酒精是容易挥发和燃烧的液体,在做实验时,万一有洒出的酒精在灯外燃烧,不正确的做法是( )。 A.马上跑走 B.用湿抹布扑灭 C.用沙土扑灭 D.用灭火器灭火 4.蜡烛燃烧时不可能观察到的现象是( )。 A.蜡烛熔化 B.产生沉淀 C.发光 D.发热 5.马铃薯遇到碘酒会变蓝色,这种蓝色的物质是( )。 A.碘酒 B.马铃薯和碘酒的混合物 C.不同于马铃薯和碘酒的新物质 D.马铃薯 二、判断题 1.发光发热、颜色变化、产生沉淀或气体等现象是判断是否发生化学变化的重要依据。( ) 2.形状改变不能帮助我们初步判断物质是否发生了化学变化。( ) 3.刷油漆能减缓铁生锈的速度。( ) 4.紫甘蓝液是一种酸碱指示剂,将紫甘蓝液滴入小苏打水中会出现红色。( ) 5.研究铁钉生锈与哪些因素有关的实验中属于对比实验。( ) 参考答案: 1.A 2.A 3.A 4.B 5.C 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

六、整理 老师指导学生进行材料的整理。 培养学生使用材料的好习惯。

七、板书设计 4 变化中伴随的现象 发光、发热 产生气体 产生沉淀 改变颜色 初步判断的依据 本质判断依据:是否产生新物质

八、课堂反思

一、教材学情分析 在本节课的上一篇反思中,我提到用自来水做铁钉生锈的实验,发现:1号铁钉(完全浸没在水中并用植物油封住水面)比2号铁钉(一半浸没在水中一半在空气中)先生锈,而且接下来的4天都是1号铁钉生锈和沉淀最多。但是接着实验,发现1号铁钉生锈停止了,2号铁钉持续生锈,沉淀一天比一天多。我们分析是1号自来水中的空气反应完了,铁钉只能接触到水,没有空气,1号铁钉就不再生锈了。 自来水中溶解有较多的空气,如果能赶走里面的空气,1号铁钉就不会受到空气的干扰。自来水中还有离子,离子能加速铁钉生锈。鉴于以上分析,我设计了一组新的对比实验,希望能探究更多铁钉生锈的秘密。 特别说明:1号、2号用的是煮沸后放凉的纯净水;3号、4号用的是自来水。

设计意图:纯净水中只有水,没有离子。将纯净水煮沸后能赶走水中一部分的空气,实验证明无法做到赶走水中全部空气。 第一天,铁钉生锈速度以及沉淀物:3号大于4号大于2号大于1号 第二天,4根铁钉生锈都变多,3号和4号的沉淀看起来差不多。这一点和上一次实验的发现有出入。 第四天,约3.5天4号沉淀物比3号多(转折点);2号沉淀物一直都比1号多。 第六天,1号和3号似乎没变化,明显看出4号比3号沉淀物多。2号、4号水明显比1号、3号水黄、浑浊。 第七天,为了更加方便看出沉淀物的量,我将底座拆除。发现铁钉生锈一开始呈现红褐色,随着生锈程度加深铁钉会变黑。2号和4号沉淀物颜色不同,但量差不多。 第九天,各量筒现象同第七天,1号铁钉上铁锈变多,明显看出生锈速度变慢。3号不再生锈。2号和4号持续生锈。 从量筒底部看出,1号2号的沉淀物颜色偏黑,3号4号的沉淀物颜色为红褐色。 第十天,1号和3号无变化,2号和4号持续生锈。 第十二天,1号铁钉表面铁锈增加,2号和4号持续生锈,3号无变化。 1.经历了12天的观察,我发现用煮沸后的纯净水做实验,一直都是2号铁钉(一半在水中一半在空气中)比1号铁钉(完全淹没在水中并加食用油)生锈速度快。因此,采用煮沸后的纯净水来做铁钉生锈实验干扰较少,更方便学生得出结论。 2.用自来水做实验。第1天,3号铁钉(完全淹没在水中并加食用油)比4号(一半在水中一半在空气中)铁钉生锈快。第2天,3号4号沉淀物差不多。第3天开始,4号比3号生锈快。第6天开始,3号不再生锈。因此,用自来水做实验要更加仔细观察分析才能较好得出结论。 3.关于沉淀物,用煮沸后的纯净水做实验产生的沉淀物比用自来水做实验产生的沉淀物颜色偏黑一些。 4.一半在水中一半在空气中的2号和4号铁钉,看不出处于水面部分的铁钉先生锈或者生锈更严重,只要是在水里的部分生锈速度都很快,看不出差别。分析:也许是因为一开始水中含有较多空气,导致生锈速度都很快。 5.随着生锈的进程,铁钉逐渐由银白色变为黑色。 6.关于水,2号和4号的水颜色一直比1号和3号的黄、浑浊。

单元 《物质的变化》 课题 4.变化中伴随的现象 课时 1

核心 概念 2.物质的变化与化学反应

学习内容及要求 2.3 物质变化的特征 5~6年级 ⑤知道有些物质发生了变化,如纸燃烧、铁生锈等,构成物体的物质也发生了变化。

教学目标 科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式) 探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念 物质的变化分为物理变化和化学变化,可以根据是否产生新物质来判别他们。 科学思维 尊重证据,当多人观察、实验出现不一样的结论时,乐于分析原因,再次观察、实验,以事实为依据做出判断。 探究实践 细致观察铁钉生锈的现象,能够根据物质变化的现象判断物质变化是物理变化还是化学变化。 态度责任 人类可以利用科学与技术干预物质变化。

教学 重点 本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

观察描述物质的变化,根据是否产生新物质判断这些变化是化学变化还是物理变化。

教学 难点 学生难以掌握的东西,如:难理解什么?难操作什么?

通过寻找证据来证明变化现象后是否产生新的物质,以此来判别化学变化与物理变化。

教学 准备 教师:1.爱牛课件优化 2.塑料试管 铁钉 食用油 红墨水

学生:“铁钉生锈过程”记录表、铁钉生锈阅读资料

教学过程

教学环节 教学活动 设计思路 教学备注

上课仪式 教师自我介绍: 同学们好! …… 好,我们开始上课了。我们将要继续探索化学变化。 1.和学生简单互动拉近距离。2.让学生意识到进入上课状态。

一、聚焦 1.通过PPT呈现实验图片(蜡烛燃烧、塑料袋中小苏打和白醋混合前后、白砂糖加热实验)提问:这些物质变化的实验是我们前几节课学习的内容。在这些实验中,我们可以观察到哪些现象? 2.物质在变化过程中,往往伴随着各种各样的现象,今天我们就来研究:变化中伴随的现象(揭题)。

二、探索 (一)变化中伴随的现象 1.物质的变化经常会产生很多现象,例如刚才同学们所说的,蜡烛燃烧的现象是发光、发热,小苏打和白醋混合的现象是产生气体,加热白砂糖的主要现象是颜色改变。 2.谈话:今天,老师还带来了我们生活中常见的两种物品(出示白醋和牛奶),它们有什么特点?它们混合后会有什么现象?动手试试吧。 3.学生观察完两种物品的特点后,将白醋倒入牛奶中,观察发生的现象。 学生描述:产生的物质沉在底部。板书:产生沉淀。 4.研讨:牛奶和白醋混合发生的变化是化学变化吗?你是依据什么来判断的? 教师小结:牛奶和白醋混合后产生了沉淀物,这是不同于白醋和牛奶的新物质,因此这个变化是化学变化。 (二)观察、分析铁钉生锈的过程 1.上星期,老师让同学们做了铁钉生锈过程的长期观察实验,铁在生锈过程中,哪些方面发生了变化?这些现象能说明铁生锈是化学变化吗? 2.出示铁钉生锈连续几天变化的对比图片,请学生分享观察记录,并从记录中寻找证据。 学生做出交流。 3.提问:还有哪些证据能说明铁锈和铁是不同的物质? 4.再播放一段微视频——铁和铁锈的比较。提问:有哪些证据可以支持你们的观点? 学生交流:铁锈与铁相比,在颜色、光泽、硬度、导电性等方面都发生了变化,说明铁锈是一种不同于铁的物质,因此铁生锈是一种化学变化。 5.谈话:铁钉生锈产生的铁锈是新物质,铁钉生锈是化学变化,而且这个化学变化比较缓慢。铁为什么会生锈?铁生锈和什么有关?下面,请同学们阅读资料——铁为什么会生锈? 学生交流:铁生锈是铁与氧气、水分共同作用的结果。 6.铁生锈会给我们的生活带来很多不利的影响,我们在生活中采取了哪些措施来防止铁生锈?这些措施能防止铁生锈的依据是什么? 教师小结:生活中用喷漆、刷油、电镀等方法防止铁生锈,将铁与空气和水分隔绝,就可以达到防锈的效果。在铁中加入铬或镍等金属制成不锈钢,在表面形成钝化膜,与水和空气隔绝,因而也不易生锈。 通过白醋和牛奶的混合引入新的变化现象——产生沉淀;初步判断白醋和牛奶是否发生了化学变化,引发思维冲突;进而引导学生探究铁钉生锈的例子,寻找证据。

三、研讨 1.刚才我们通过讨论、观看视频,寻找证据,我们发现:铁在变成铁锈的过程中,颜色、导电性、光泽等都发生了变化,铁锈是一种区别于铁的新物质,因此我们判断铁生锈属于化学变化。 2.出示一组图片:电灯发光、墨水滴进水中、静置泥水、水沸腾。这些变化都有什么现象?发生了什么变化? 3.虽然这些变化过程中也伴随着发光、发热、颜色变化,生成沉淀和气体,但在变化过程中并没有产生新物质,因此他们是属于物理变化。 通过对变化中伴随的现象的研讨,得出变化中的现象是初步判断是否发生化学变化的依据,判断化学变化的根本依据是产生新物质。

四、研讨拓展 1.小结:物质发生变化伴随的现象可以初步作为判断是否发生化学反应的依据,但最终还要看变化过程中是否产生了新物质。

五、练一练 一、选择题 1.我们喝的可乐汽水中冒出的气泡是( )。 A.二氧化碳 B.氧气 C.氮气 D.水蒸气 2.铁钉放在硫酸铜溶液里,观察一段时间后( )。 A.铁钉颜色变棕红 B.铁钉颜色变白 C.硫酸钢溶液变更蓝了 D.没有变化 3.酒精是容易挥发和燃烧的液体,在做实验时,万一有洒出的酒精在灯外燃烧,不正确的做法是( )。 A.马上跑走 B.用湿抹布扑灭 C.用沙土扑灭 D.用灭火器灭火 4.蜡烛燃烧时不可能观察到的现象是( )。 A.蜡烛熔化 B.产生沉淀 C.发光 D.发热 5.马铃薯遇到碘酒会变蓝色,这种蓝色的物质是( )。 A.碘酒 B.马铃薯和碘酒的混合物 C.不同于马铃薯和碘酒的新物质 D.马铃薯 二、判断题 1.发光发热、颜色变化、产生沉淀或气体等现象是判断是否发生化学变化的重要依据。( ) 2.形状改变不能帮助我们初步判断物质是否发生了化学变化。( ) 3.刷油漆能减缓铁生锈的速度。( ) 4.紫甘蓝液是一种酸碱指示剂,将紫甘蓝液滴入小苏打水中会出现红色。( ) 5.研究铁钉生锈与哪些因素有关的实验中属于对比实验。( ) 参考答案: 1.A 2.A 3.A 4.B 5.C 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

六、整理 老师指导学生进行材料的整理。 培养学生使用材料的好习惯。

七、板书设计 4 变化中伴随的现象 发光、发热 产生气体 产生沉淀 改变颜色 初步判断的依据 本质判断依据:是否产生新物质

八、课堂反思

一、教材学情分析 在本节课的上一篇反思中,我提到用自来水做铁钉生锈的实验,发现:1号铁钉(完全浸没在水中并用植物油封住水面)比2号铁钉(一半浸没在水中一半在空气中)先生锈,而且接下来的4天都是1号铁钉生锈和沉淀最多。但是接着实验,发现1号铁钉生锈停止了,2号铁钉持续生锈,沉淀一天比一天多。我们分析是1号自来水中的空气反应完了,铁钉只能接触到水,没有空气,1号铁钉就不再生锈了。 自来水中溶解有较多的空气,如果能赶走里面的空气,1号铁钉就不会受到空气的干扰。自来水中还有离子,离子能加速铁钉生锈。鉴于以上分析,我设计了一组新的对比实验,希望能探究更多铁钉生锈的秘密。 特别说明:1号、2号用的是煮沸后放凉的纯净水;3号、4号用的是自来水。

设计意图:纯净水中只有水,没有离子。将纯净水煮沸后能赶走水中一部分的空气,实验证明无法做到赶走水中全部空气。 第一天,铁钉生锈速度以及沉淀物:3号大于4号大于2号大于1号 第二天,4根铁钉生锈都变多,3号和4号的沉淀看起来差不多。这一点和上一次实验的发现有出入。 第四天,约3.5天4号沉淀物比3号多(转折点);2号沉淀物一直都比1号多。 第六天,1号和3号似乎没变化,明显看出4号比3号沉淀物多。2号、4号水明显比1号、3号水黄、浑浊。 第七天,为了更加方便看出沉淀物的量,我将底座拆除。发现铁钉生锈一开始呈现红褐色,随着生锈程度加深铁钉会变黑。2号和4号沉淀物颜色不同,但量差不多。 第九天,各量筒现象同第七天,1号铁钉上铁锈变多,明显看出生锈速度变慢。3号不再生锈。2号和4号持续生锈。 从量筒底部看出,1号2号的沉淀物颜色偏黑,3号4号的沉淀物颜色为红褐色。 第十天,1号和3号无变化,2号和4号持续生锈。 第十二天,1号铁钉表面铁锈增加,2号和4号持续生锈,3号无变化。 1.经历了12天的观察,我发现用煮沸后的纯净水做实验,一直都是2号铁钉(一半在水中一半在空气中)比1号铁钉(完全淹没在水中并加食用油)生锈速度快。因此,采用煮沸后的纯净水来做铁钉生锈实验干扰较少,更方便学生得出结论。 2.用自来水做实验。第1天,3号铁钉(完全淹没在水中并加食用油)比4号(一半在水中一半在空气中)铁钉生锈快。第2天,3号4号沉淀物差不多。第3天开始,4号比3号生锈快。第6天开始,3号不再生锈。因此,用自来水做实验要更加仔细观察分析才能较好得出结论。 3.关于沉淀物,用煮沸后的纯净水做实验产生的沉淀物比用自来水做实验产生的沉淀物颜色偏黑一些。 4.一半在水中一半在空气中的2号和4号铁钉,看不出处于水面部分的铁钉先生锈或者生锈更严重,只要是在水里的部分生锈速度都很快,看不出差别。分析:也许是因为一开始水中含有较多空气,导致生锈速度都很快。 5.随着生锈的进程,铁钉逐渐由银白色变为黑色。 6.关于水,2号和4号的水颜色一直比1号和3号的黄、浑浊。