高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 09:37:33 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,断肠人在天涯。

——马致远《天净沙·秋思》

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

----杜甫《登高》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉,总是离人泪。

----王实甫《西厢记》

浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。

——白居易《琵琶行》

自古逢秋悲寂寥

故都的秋

郁达夫

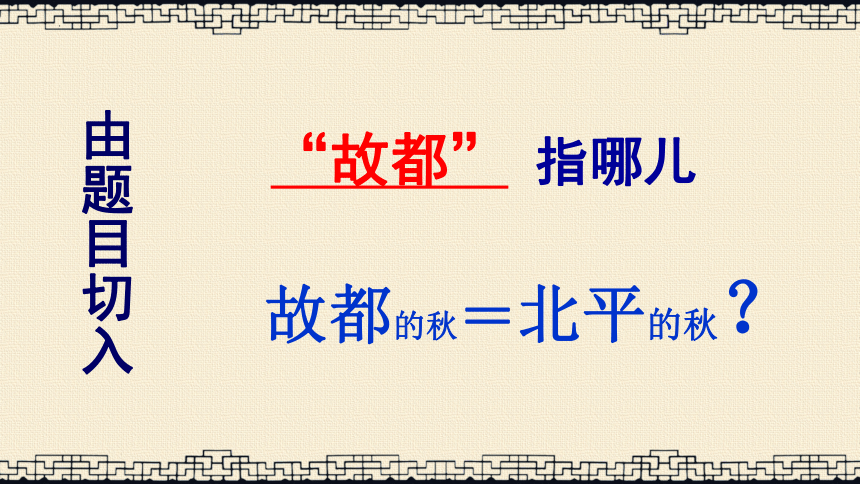

“故都” 指哪儿

故都的秋=北平的秋?

由题目切入

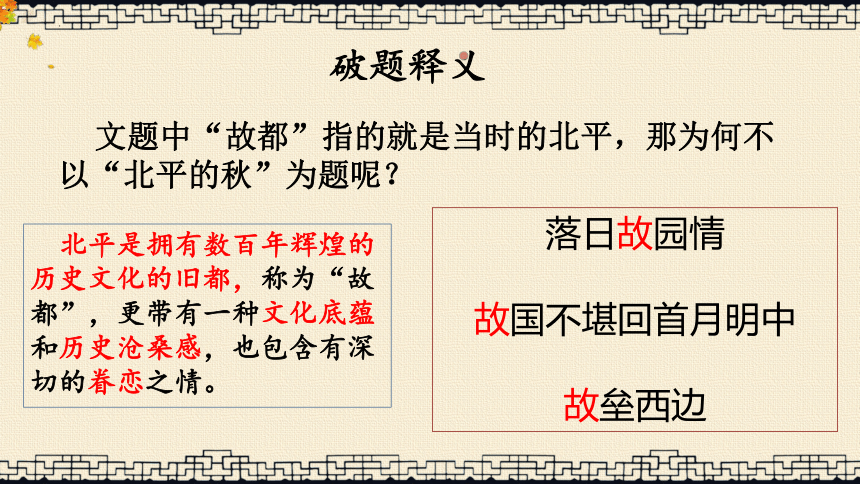

破题释义

文题中“故都”指的就是当时的北平,那为何不以“北平的秋”为题呢?

北平是拥有数百年辉煌的历史文化的旧都,称为“故都”,更带有一种文化底蕴和历史沧桑感,也包含有深切的眷恋之情。

落日故园情

故国不堪回首月明中

故垒西边

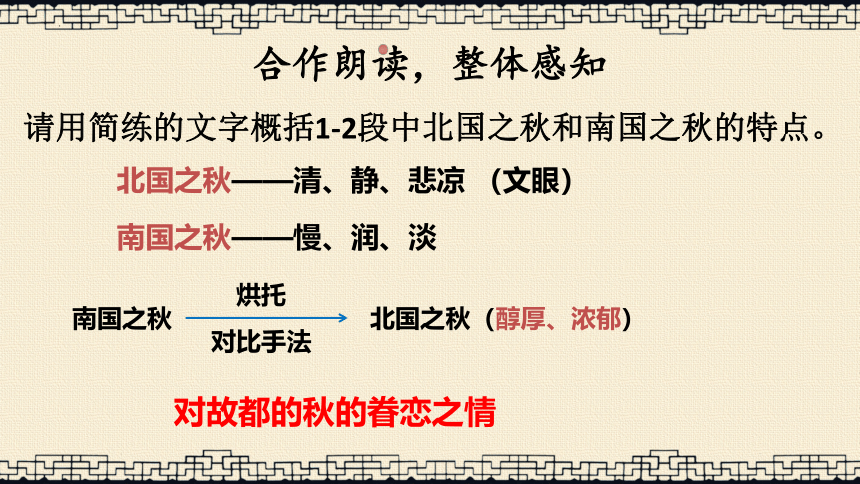

请用简练的文字概括1-2段中北国之秋和南国之秋的特点。

南国之秋——慢、润、淡

对故都的秋的眷恋之情

北国之秋

对比手法

(醇厚、浓郁)

烘托

南国之秋

北国之秋——清、静、悲凉 (文眼)

合作朗读,整体感知

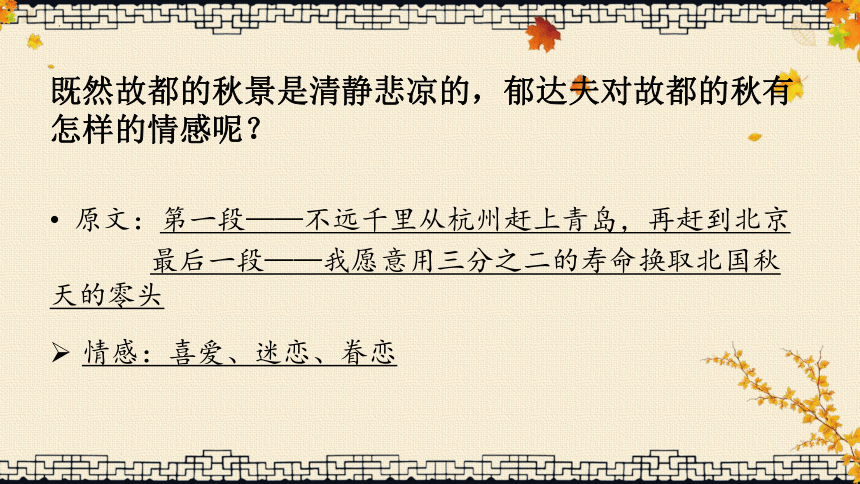

既然故都的秋景是清静悲凉的,郁达夫对故都的秋有怎样的情感呢?

原文:第一段——不远千里从杭州赶上青岛,再赶到北京

最后一段——我愿意用三分之二的寿命换取北国秋 天的零头

情感:喜爱、迷恋、眷恋

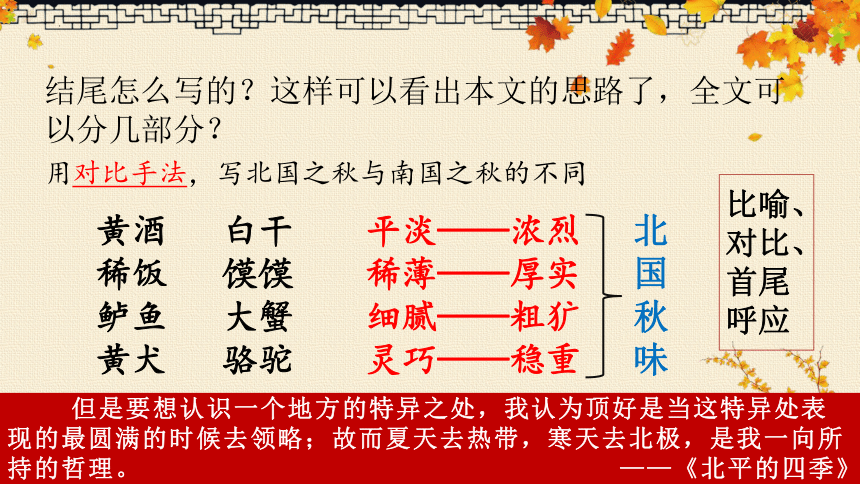

结尾怎么写的?这样可以看出本文的思路了,全文可以分几部分?

用对比手法,写北国之秋与南国之秋的不同

黄酒 白干

稀饭 馍馍

鲈鱼 大蟹

黄犬 骆驼

平淡——浓烈

稀薄——厚实

细腻——粗犷

灵巧——稳重

北国秋味

但是要想认识一个地方的特异之处,我认为顶好是当这特异处表现的最圆满的时候去领略;故而夏天去热带,寒天去北极,是我一向所持的哲理。 ——《北平的四季》

比喻、对比、首尾呼应

文章结构

总写对北国之秋、南国之秋的不同感受;

1-2

分写部分,从记叙和议论两部分写故都之秋,赞美北国之秋;

3-12

总括全文,强调南国之秋不及北国之秋.

13-14

作者分别从不同的角度为我们描绘了哪几幅故都的秋景图,请结合故都的秋的特点,赏析这些秋景图(感觉或色彩)。

合作朗读,整体感知

研读第3段,看一看作者在这幅图景中是怎样表现“故都的秋”的“清、静、悲凉”的特点的?

选景:一椽破屋、很高很高的碧绿的天色、青天下驯鸽的飞声、槐树叶底一丝一丝漏下来的日光、喇叭似的牵牛花的蓝朵、几根疏疏落落的尖细且长的秋草

人物行为:1.早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,看碧绿的天色,听驯鸽的飞声。

2.细数漏下来的日光。

3.静对着牵牛花的蓝朵。

疏淡、破败、清静

宁静、淡泊、悠闲

小院秋景图

课文第4段描述了一幅怎样的图景?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

选景:秋槐的落蕊、扫帚的丝纹(视觉)

特点:铺得满地,无声(听觉)无味(嗅觉),极微细极柔软(触觉)

作者以极细腻极柔软的心境来欣赏即将走向终结的生命,凡是有生命景象的事物,都有感悟其存在的价值和意义。

秋槐落蕊图

细腻、清闲、落寞

课文第5段描述了什么?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

选景:秋蝉的残声

特点:衰弱、家家户户都养在家里的“家虫”

生命即将终结,更显悲凉

(以动衬静)

秋蝉残鸣图

“蝉躁林愈静,鸟鸣山更幽。”

无边的悲凉与清静

课文6-10段描述了一个什么场景?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

背景:灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过后,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了。

思考:从文中可以看出秋雨有着怎样的特点?

整体特点:

北方的秋雨似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

北国秋雨奇在何处?

A来也匆匆,去也匆匆;

B声音“息列索落”——(静 快 利索 清爽)

比较:

春雨(淅淅沥沥,像牛毛像花针像细丝)——太柔

雷雨(稀里哗啦 ,大雨倾盆)——太猛

思考1:作者细致地刻画雨后都市闲人的衣着、动作、微叹互答的声调,对表现故都的秋有何作用?

都市闲人的衣着更显雨后天气的清冷

一“咬”一“立”表现出雨后市民的悠闲、无聊

从微叹互答的声调中可以读出秋天的落寞感

思考2:作者为什么单挑“都市闲人”加以刻画呢?

都市闲人就是普通北京人,地道的北京人和地道的北京话,传达出浓郁的故都味

都市闲人口中的秋更真实,更显故都秋味的浓郁

秋雨话凉图

课文第11段描述了什么景物?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

景物:北方的果树(枣子树)

特点:生长在屋角、墙头、茅房边上、灶房门口,枣子颗儿像橄榄又像鸽蛋似的大小,颜色淡绿微黄

秋日佳果图

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“秋日佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。今天的这两棵枣树,结满了青青的枣子,风起的半夜里,老有极熟的枣子辞枝自落。女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

现在去北京远了,去龙儿更远了,自家只一个人,只是孤零零一个人。在这里继续此生中大约是完不了的漂泊。

——郁达夫《一个人在途上》

得意阅读,领略意境

故都的秋是清的,清在碧绿的高天里;

故都的秋是静的,静在驯鸽的飞声里;

故都的秋是悲凉的,悲凉在钓鱼台孤寂的柳影里……

研读3~11段,找出自己最喜欢的句段,仿照例句的句式,接着说下去

秋草的衰飒、落蕊的凋谢、秋蝉的残鸣正是生命盛放后的谢幕,对这种衰败的欣赏,正是郁达夫的审美情趣。欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。郁达夫的悲凉并不是悲苦,而是一种人生积极享受,这是一种高雅的审美情趣。

悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别的美?

材料一:

西方唯美主义文学:19 世纪中期起源于法国,后兴盛于英国的文学流派。代表作家王尔德,强调“为艺术而艺术”,“死亡的永恒美”,“以恶为美”、“以死为美”等,较为狂热激进。20 世纪初,西方唯美主义热潮席卷中国文坛,郁达夫留日期间,广泛涉猎西方近现代文学,在文学创作中展现唯美主义创作特征,例如“颓废化”、“欲望化”以及“永恒性”等特点。

材料二:

日本“幽玄美”:日本特色美学,原为佛家用语,后影响文学艺术领域。平安时期结合中国文人隐逸审美情趣,发展为朦胧幽寂的审美理想,追求空寂幽深的境界。创作者多将思想情感借助载体表现,给予读者联想中的含蓄美。

日本“物哀美”:日本固有美学范畴,指人对世相(包括人和物)不可避免的命运而产生的感叹。

郁达夫在留日期间,接受了唯美主义中“以死为美”的思想,以及幽玄美、物哀美的影响,使他的文章具有一种细腻,深邃的哀伤之美。

文章正文部分有一段,无论是内容还是表达方式,都与这几段迥然不同,同学们能找出来,并说说作者为何要旁逸斜出呢?

这段的关键句是什么?

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的……就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。

第12段:插入写秋诗文的议论。

作用:①内容上,创设了一种文化氛围,与标题中的“故都”契合,彰显作者的文化底蕴。

②结构上,宕开文笔,纵横议论,增强说服力。

③主题上,与题旨相合,强调古今中外秋都给人以深沉、萧索的感受,更显示作者对故都的眷恋。

思考:中国文人比外国文人感受到更深的秋味,请问“中国的秋的深味”指什么?

由于秋自身的特点,置身于秋,多让人感到萧条、悲凉、凄清、寂寥等愁情。

与个人境遇结合起来,关于秋味的意境将更加深远,有不得志的悲凉,有对人生短暂的感慨,有对人已暮年的感叹,有思乡、相思等万千愁绪。

文化寻根(作者说中国的文人与秋的关系特别深)

宋玉《九辩》: 悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。

曹操《观沧海》:秋风萧瑟,洪波涌起

骆宾王《在狱咏蝉》:西陆蝉声唱,南冠客思深

欧阳修《秋声赋》:其意萧条,山川寂寥……

秋与中国的文人墨客,乃至政治人物结下了不解之缘,秋在中国是一种有深刻内涵的文化。

正如作者所说,秋能引起人们“深沉、幽远、严厉、萧索的感触来”,那本文作者是悲秋吗?

特别的爱给特别的你,深沉的爱给故都的秋。

作者为何此时心中有如此的哀愁,哪怕在故都的秋色中,仍然挥之不去呢?

郁达夫(1896-1945),名文,字达夫。《沉沦》是中国现代文学史上第一部短篇小说集。

主要经历:生于浙江富阳一个知识分子家庭,三岁丧父,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧,深受传统文化浸染。17岁便随兄长一起赴日本留学,在异国他乡饱尝孤独苦闷,性格敏感忧郁。

知人论世

在性格方面,他抑郁善感、孤僻、内向;

在文艺观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学”。

此文写作于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

知人论世

总起

故都之秋清、静、悲凉

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

总写

记叙

议论

乡国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都的秋好,愿减寿留住

小院秋景

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋日佳果

清、静、悲凉

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,断肠人在天涯。

——马致远《天净沙·秋思》

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

----杜甫《登高》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉,总是离人泪。

----王实甫《西厢记》

浔阳江头夜送客,

枫叶荻花秋瑟瑟。

——白居易《琵琶行》

自古逢秋悲寂寥

故都的秋

郁达夫

“故都” 指哪儿

故都的秋=北平的秋?

由题目切入

破题释义

文题中“故都”指的就是当时的北平,那为何不以“北平的秋”为题呢?

北平是拥有数百年辉煌的历史文化的旧都,称为“故都”,更带有一种文化底蕴和历史沧桑感,也包含有深切的眷恋之情。

落日故园情

故国不堪回首月明中

故垒西边

请用简练的文字概括1-2段中北国之秋和南国之秋的特点。

南国之秋——慢、润、淡

对故都的秋的眷恋之情

北国之秋

对比手法

(醇厚、浓郁)

烘托

南国之秋

北国之秋——清、静、悲凉 (文眼)

合作朗读,整体感知

既然故都的秋景是清静悲凉的,郁达夫对故都的秋有怎样的情感呢?

原文:第一段——不远千里从杭州赶上青岛,再赶到北京

最后一段——我愿意用三分之二的寿命换取北国秋 天的零头

情感:喜爱、迷恋、眷恋

结尾怎么写的?这样可以看出本文的思路了,全文可以分几部分?

用对比手法,写北国之秋与南国之秋的不同

黄酒 白干

稀饭 馍馍

鲈鱼 大蟹

黄犬 骆驼

平淡——浓烈

稀薄——厚实

细腻——粗犷

灵巧——稳重

北国秋味

但是要想认识一个地方的特异之处,我认为顶好是当这特异处表现的最圆满的时候去领略;故而夏天去热带,寒天去北极,是我一向所持的哲理。 ——《北平的四季》

比喻、对比、首尾呼应

文章结构

总写对北国之秋、南国之秋的不同感受;

1-2

分写部分,从记叙和议论两部分写故都之秋,赞美北国之秋;

3-12

总括全文,强调南国之秋不及北国之秋.

13-14

作者分别从不同的角度为我们描绘了哪几幅故都的秋景图,请结合故都的秋的特点,赏析这些秋景图(感觉或色彩)。

合作朗读,整体感知

研读第3段,看一看作者在这幅图景中是怎样表现“故都的秋”的“清、静、悲凉”的特点的?

选景:一椽破屋、很高很高的碧绿的天色、青天下驯鸽的飞声、槐树叶底一丝一丝漏下来的日光、喇叭似的牵牛花的蓝朵、几根疏疏落落的尖细且长的秋草

人物行为:1.早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,看碧绿的天色,听驯鸽的飞声。

2.细数漏下来的日光。

3.静对着牵牛花的蓝朵。

疏淡、破败、清静

宁静、淡泊、悠闲

小院秋景图

课文第4段描述了一幅怎样的图景?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

选景:秋槐的落蕊、扫帚的丝纹(视觉)

特点:铺得满地,无声(听觉)无味(嗅觉),极微细极柔软(触觉)

作者以极细腻极柔软的心境来欣赏即将走向终结的生命,凡是有生命景象的事物,都有感悟其存在的价值和意义。

秋槐落蕊图

细腻、清闲、落寞

课文第5段描述了什么?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

选景:秋蝉的残声

特点:衰弱、家家户户都养在家里的“家虫”

生命即将终结,更显悲凉

(以动衬静)

秋蝉残鸣图

“蝉躁林愈静,鸟鸣山更幽。”

无边的悲凉与清静

课文6-10段描述了一个什么场景?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

背景:灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过后,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了。

思考:从文中可以看出秋雨有着怎样的特点?

整体特点:

北方的秋雨似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

北国秋雨奇在何处?

A来也匆匆,去也匆匆;

B声音“息列索落”——(静 快 利索 清爽)

比较:

春雨(淅淅沥沥,像牛毛像花针像细丝)——太柔

雷雨(稀里哗啦 ,大雨倾盆)——太猛

思考1:作者细致地刻画雨后都市闲人的衣着、动作、微叹互答的声调,对表现故都的秋有何作用?

都市闲人的衣着更显雨后天气的清冷

一“咬”一“立”表现出雨后市民的悠闲、无聊

从微叹互答的声调中可以读出秋天的落寞感

思考2:作者为什么单挑“都市闲人”加以刻画呢?

都市闲人就是普通北京人,地道的北京人和地道的北京话,传达出浓郁的故都味

都市闲人口中的秋更真实,更显故都秋味的浓郁

秋雨话凉图

课文第11段描述了什么景物?是怎样体现出“清”“静”“悲凉”的特点的?

景物:北方的果树(枣子树)

特点:生长在屋角、墙头、茅房边上、灶房门口,枣子颗儿像橄榄又像鸽蛋似的大小,颜色淡绿微黄

秋日佳果图

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“秋日佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。今天的这两棵枣树,结满了青青的枣子,风起的半夜里,老有极熟的枣子辞枝自落。女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

现在去北京远了,去龙儿更远了,自家只一个人,只是孤零零一个人。在这里继续此生中大约是完不了的漂泊。

——郁达夫《一个人在途上》

得意阅读,领略意境

故都的秋是清的,清在碧绿的高天里;

故都的秋是静的,静在驯鸽的飞声里;

故都的秋是悲凉的,悲凉在钓鱼台孤寂的柳影里……

研读3~11段,找出自己最喜欢的句段,仿照例句的句式,接着说下去

秋草的衰飒、落蕊的凋谢、秋蝉的残鸣正是生命盛放后的谢幕,对这种衰败的欣赏,正是郁达夫的审美情趣。欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。郁达夫的悲凉并不是悲苦,而是一种人生积极享受,这是一种高雅的审美情趣。

悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别的美?

材料一:

西方唯美主义文学:19 世纪中期起源于法国,后兴盛于英国的文学流派。代表作家王尔德,强调“为艺术而艺术”,“死亡的永恒美”,“以恶为美”、“以死为美”等,较为狂热激进。20 世纪初,西方唯美主义热潮席卷中国文坛,郁达夫留日期间,广泛涉猎西方近现代文学,在文学创作中展现唯美主义创作特征,例如“颓废化”、“欲望化”以及“永恒性”等特点。

材料二:

日本“幽玄美”:日本特色美学,原为佛家用语,后影响文学艺术领域。平安时期结合中国文人隐逸审美情趣,发展为朦胧幽寂的审美理想,追求空寂幽深的境界。创作者多将思想情感借助载体表现,给予读者联想中的含蓄美。

日本“物哀美”:日本固有美学范畴,指人对世相(包括人和物)不可避免的命运而产生的感叹。

郁达夫在留日期间,接受了唯美主义中“以死为美”的思想,以及幽玄美、物哀美的影响,使他的文章具有一种细腻,深邃的哀伤之美。

文章正文部分有一段,无论是内容还是表达方式,都与这几段迥然不同,同学们能找出来,并说说作者为何要旁逸斜出呢?

这段的关键句是什么?

足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的……就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。

第12段:插入写秋诗文的议论。

作用:①内容上,创设了一种文化氛围,与标题中的“故都”契合,彰显作者的文化底蕴。

②结构上,宕开文笔,纵横议论,增强说服力。

③主题上,与题旨相合,强调古今中外秋都给人以深沉、萧索的感受,更显示作者对故都的眷恋。

思考:中国文人比外国文人感受到更深的秋味,请问“中国的秋的深味”指什么?

由于秋自身的特点,置身于秋,多让人感到萧条、悲凉、凄清、寂寥等愁情。

与个人境遇结合起来,关于秋味的意境将更加深远,有不得志的悲凉,有对人生短暂的感慨,有对人已暮年的感叹,有思乡、相思等万千愁绪。

文化寻根(作者说中国的文人与秋的关系特别深)

宋玉《九辩》: 悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。

曹操《观沧海》:秋风萧瑟,洪波涌起

骆宾王《在狱咏蝉》:西陆蝉声唱,南冠客思深

欧阳修《秋声赋》:其意萧条,山川寂寥……

秋与中国的文人墨客,乃至政治人物结下了不解之缘,秋在中国是一种有深刻内涵的文化。

正如作者所说,秋能引起人们“深沉、幽远、严厉、萧索的感触来”,那本文作者是悲秋吗?

特别的爱给特别的你,深沉的爱给故都的秋。

作者为何此时心中有如此的哀愁,哪怕在故都的秋色中,仍然挥之不去呢?

郁达夫(1896-1945),名文,字达夫。《沉沦》是中国现代文学史上第一部短篇小说集。

主要经历:生于浙江富阳一个知识分子家庭,三岁丧父,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧,深受传统文化浸染。17岁便随兄长一起赴日本留学,在异国他乡饱尝孤独苦闷,性格敏感忧郁。

知人论世

在性格方面,他抑郁善感、孤僻、内向;

在文艺观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学”。

此文写作于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

知人论世

总起

故都之秋清、静、悲凉

江南之秋色味不浓,赏玩不足

分写

总写

记叙

议论

乡国有异,秋感略同

故都之秋,别有深味

南国之秋色味不如北国之浓

故都的秋好,愿减寿留住

小院秋景

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋日佳果

清、静、悲凉

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读