25.古人谈读书 第一课时课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 25.古人谈读书 第一课时课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-03 13:45:49 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

1.课件中分为3种颜色的字体为黑色、红色和蓝色.

2.黑色为了解内容,不需要记的.

3.蓝色为了解内容,用脑子记的.

4.红色为重点内容,需要记笔记.

讲课要求

单元人文主题:

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。

单元语文要素:

根据要求梳理信息,把握内容要点。

单元习作要求:

根据表达的需要,分段表述,突出重点。

单元要素

古人谈读书

五年级上册第八单元25课《古人谈读书》

第一课时

1.会认“耻、矣”等5个生字,会写“耻、诲”等5个生字,理解“不耻下问、诲人不倦”等词语。

2.正确、流利地朗读课文,借助注释,理解课文大意。

3.从文中总结相应的读书方法,并学会运用到日常的读书学习中。

学习目标

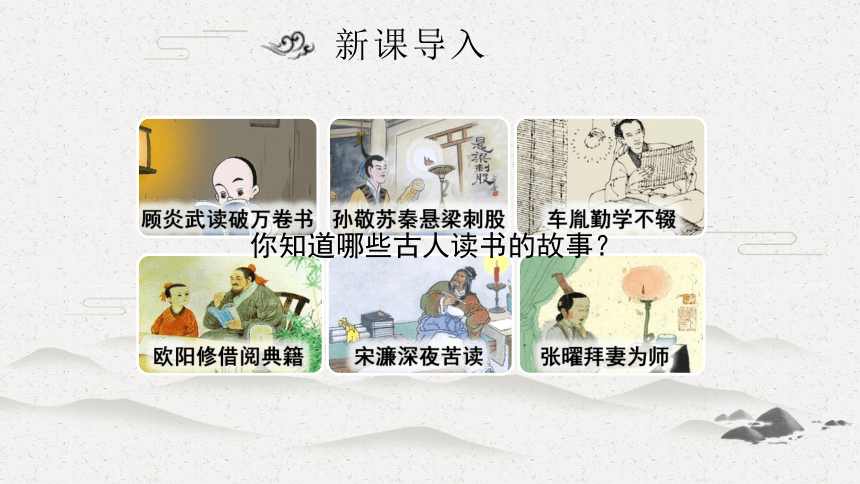

顾炎武读破万卷书

欧阳修借阅典籍

宋濂深夜苦读

张曜拜妻为师

车胤勤学不辍

孙敬苏秦悬梁刺股

你知道哪些古人读书的故事?

新课导入

自由讨论:你是如何看待苏轼的读书方法的?

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。

——[送]苏轼

新课导入

朗读课文,疏通生字词。说说课文共有几个部分。

两部分

有关读书学习

初读课文

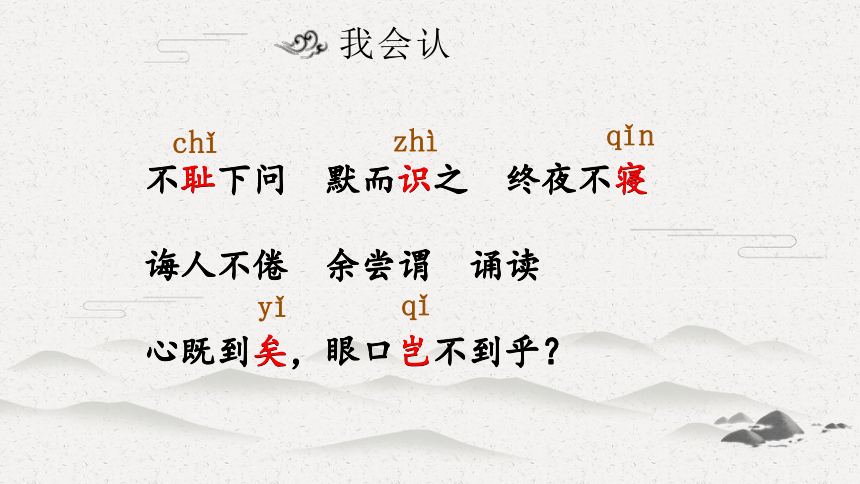

我会认

不耻下问 默而识之 终夜不寝

诲人不倦 余尝谓 诵读

心既到矣,眼口岂不到乎?

不耻下问 默而识之 终夜不寝

诲人不倦 余尝谓 诵读

心既到矣,眼口岂不到乎?

chǐ

yǐ

qǐ

zhì

qǐn

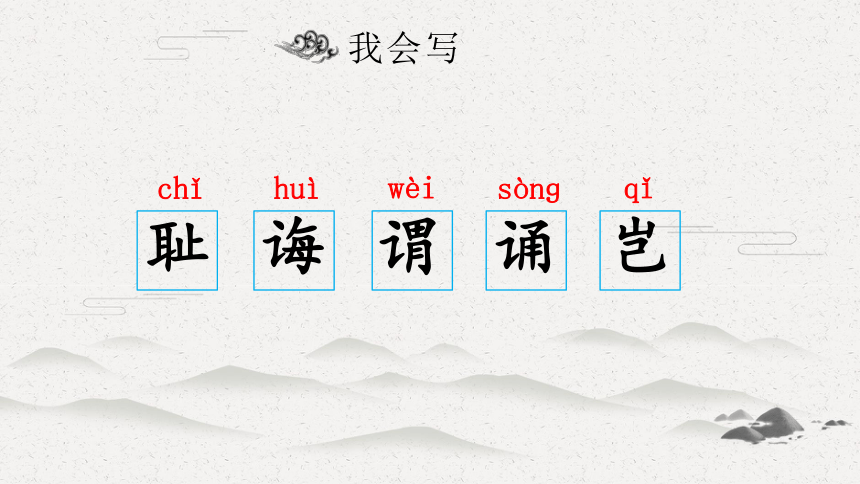

我会写

诲

耻

谓

诵

岂

chǐ

huì

wèi

sònɡ

qǐ

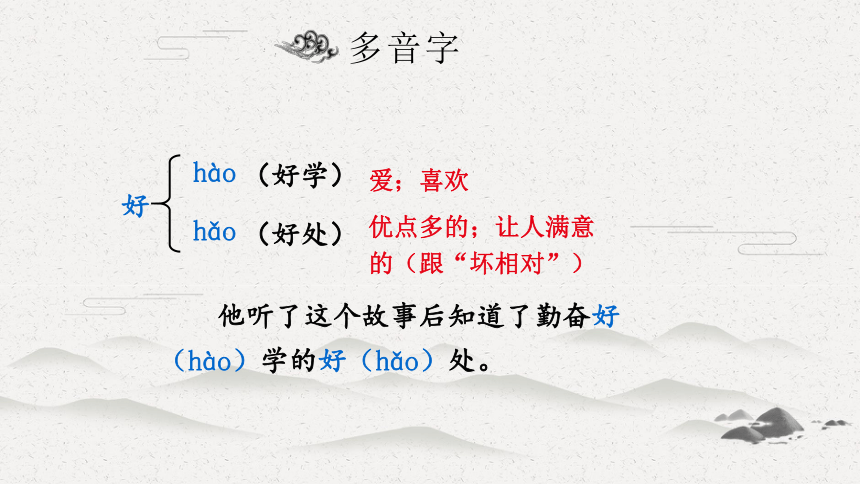

多音字

他听了这个故事后知道了勤奋好(hào)学的好(hǎo)处。

(好学)

好

hào

爱;喜欢

(好处)

hǎo

优点多的;让人满意的(跟“坏相对”)

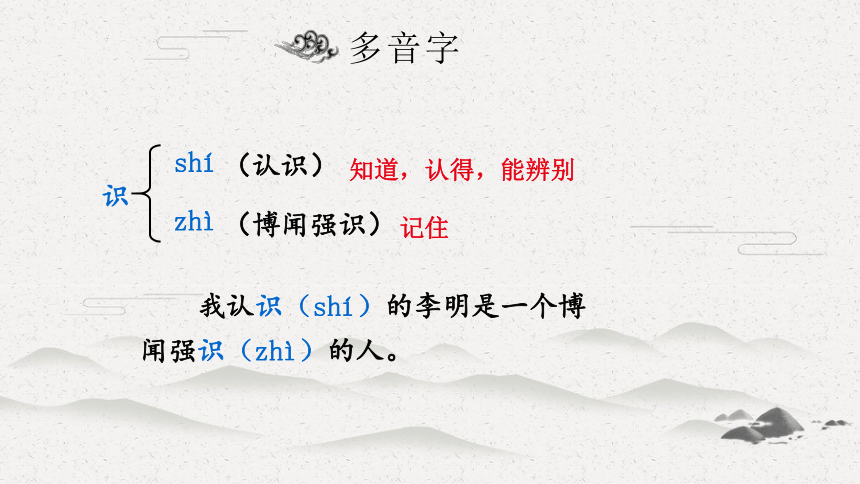

多音字

我认识(shí)的李明是一个博闻强识(zhì)的人。

(认识)

识

shí

知道,认得,能辨别

(博闻强识)

zhì

记住

人物简介

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜)人。中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创了私人讲学的风气,倡导仁义礼智信,其儒家思想对中国和世界都有深远的影响。

孔子去世后,其弟子及其再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。

《论语》是孔子及其弟子的语录结集,由孔子弟子及再传弟子编写而成,主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

此书是儒家学派的经典著作之一。与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”,再加上《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,总称“四书五经”。

知识锦囊

知之/为知之,不知/为不知,是/知也。

敏而/好学,不耻/下问。

默而/识之,学而/不厌,诲人/不倦。

我非/生而知之者,好古,敏以求之/者也。

学/如不及,犹恐/失之。

听音频 划分段

课文解读

结合注释,用自己的话说说课文第一部分每句话的大意。

知之为知之,不知为不知,是知也。

【知】前面四个“知”是知道的意思,最后一个

“知”同“智”,是智慧的意思(通假字)。

【为】是。

【是】这的意思。

注 释

课文翻译

知之为知之,不知为不知,是知也。

翻 译

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的智慧。

指做学问态度要端正,也指做人要诚实。

课文解读

讲 解

2.这句话孔子对待任何事物有什么态度

谦虚、诚恳、老实

这是孔子教育大家对学习所持的态度,同时也是对其他事物的态度

1.这句话孔子持有怎样的态度?

3.这句话你懂得了什么

我们在学习上应坚持实事求是的态度

课文解读

敏而好学,不耻下问。

【敏】此处指聪敏。

【好】喜好。

【耻】以……为耻。

【下问】向地位、学问不如自己的人请教。

注 释

课文翻译

敏而好学,不耻下问。

翻 译

天资聪明而又好学的人,不以向地位比自己低、学识比自己差的人请教为耻。

课文解读

讲 解

1.这句话孔子是什么态度?

学习态度

2.这句话告诉我们怎样的精神?

天下人人皆可为我师,去学者就必须具有“不耻下问”的精神

3.这句话你懂得了什么

我们在学习上要勤奋好学,不耻下问

课文解读

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

【识】这里读作zhì,记住的意思。

【厌】满足。

【诲】教诲。

【倦】倦怠。

注 释

课文翻译

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

翻 译

把所学的知识默默地记在心中,勤奋学习而不满足,教导别人而不倦怠。

默读

默写

默默

这句话中解释为“默默”更为合适

讲 解

1.“默而识之”讲的是什么?

学习方法。人要把学过的东西默默记在心里,不断积累知识

好学精神,学无止境,从不感到满足

教学态度 要热情的教导学生

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

2.“学而不厌”讲的是什么?

3.“诲人不倦”讲的是什么?

4.这句话你懂得了什么

告诉我们学习的方法和精神,以及教诲别人的态度

学习

教育

课文解读

5.孔子为什么从学习讲到了教育?

这正是孔子面对知识、读书的方法和态度。孔子认为,教育别人不仅是在传播知识,同时也是巩固所学的一种方法。

课文解读

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

【知】知识。

【好】喜好,喜爱,这里读hào 。

【敏】此处指勤勉。

【古】古代文化

注 释

课文翻译

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

翻 译

我并不是生下来就有知识的人,而是喜好古代文化,勤奋敏捷去求取知识的人。

课文解读

讲 解

1.孔子为什么要成为学识渊博的人?他是怎么做的?

孔子之所以成为学识渊博的人,在于他爱好古代的典章制度和文献图书,而且勤奋刻苦,思维敏捷

2.这句话是孔子总结的什么特点?

他总结自己学习与修养的主要特点

3.孔子说这句话有何意义

他这么说是为了鼓励他的学生发奋努力,成为各方面的有用人才

4.这句话告诉我们什么

告诫我们知识要通过勤奋学习去获取

课文解读

学如不及,犹恐失之。

翻 译

学习知识好像追赶不上那样,赶上了又怕被甩掉。

及:追赶,赶上

失:丢掉

不及:不赶上

讲 解

1.孔子在文中用了一个成语是?讲到了怎样的态度?

犹恐失之 讲到了学习态度问题

2.孔子认为真正有志学于学的人是怎样的?

他觉得真正有志于学的人,应当有唯恐学不到,唯恐学不会的紧迫感

3.这句话告诉我们什么

告诫我们学习要有紧迫感和积极进取的学习态度

4.“犹恐失之”是害怕失掉什么?

这里说的是害怕失掉应该学习的东西。

课文解读

吾尝终日不食,终日不寝,以思,无益,不如学也。

翻 译

我曾经整天不吃饭,不睡觉,天天思考,没什么用处,不如学习(收获多)。

尝:曾经

以:用来

以思:不吃不睡、光把时间用来思考

无益:没有好处、 没有长进

讲 解

1.这一句话讲的是什么问题?

学与思的关系问题

2.孔子教育思想的重要组成部分是什么?

学和思不可以偏废,只学不思不行,只思不学也是十分危险的。总之,思与学相结合才能使自己成为有德行、有学问的人。这是孔子的教育思想的重要组成部分。

3.这句话告诉我们什么

告诉我们学习要把学与思结合起来

古人谈读书

好学——好问

诚实——智慧

不厌——不倦

读书方法多

虚心听教诲

结构梳理

一

好古——勤勉

勤奋——进取

学习——思考

小结

通过阅读这则文言文,你得到了哪些启发和收获呢?

我们在学习上,要有良好的学习态度,请教问题要不耻下问。对于不明白的问题,懂就是懂,不要不懂装懂。学习要把知识牢记于心,不能自满。要时刻保持一颗求知向学的心。

重点问题

1.你如何理解“知之为知之不知为不知作为”作为小学生你觉得该怎么做?

这句话告诉我们真正有智慧的人是敢于承认自己的不足的,不会不懂装懂,那样对自己没有好处,要懂得虚心向别人请教,这样才能学到知识,作为小学生,我们在学习的时候要能够认识到自己的不足,虚心学习,不断获取新知识。

2.结合《论语》最后一章谈谈你对学与思关系的理解。

孔子曾经整天不吃饭,整夜不睡觉,把时间用于思考,但都徒劳无功,只思考不学习,那么永远也不能进步,疑惑只会越来越多,只学习而不思考,咋永远都是蛮干,不可能成功,斯和学相辅相成,缺一不可

重点问题

3.孔子知识渊博,他为什么说“我非生而知之者”?

孔子说自己是一个普通人,不是天生就懂得知识的人,而是通过勤奋学习才拥有了渊博的知识。他这样说,一方面含有自谦的成分,另一方面是想告诉学生,自己的一身学识都是勤奋学习的结果,鼓励学生努力学习,成为各方面有用的人才。

4.这六则《论语》告诉我们哪些读书方法?(重点)

(1)读书要有正确的态度,要虚心去学,不要不懂装懂。

(2)读书要谦虚好学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。(3)学海无涯,要勤奋学习而不感到满足。

(4)人不是生下来就有知识的,知识要通过勤奋学习去获取。

(5)学习要有紧迫感和积极进取的学习态度。

(6)读书要把学与思结合起来。

练习

根据下面的意思,写出课文中对应的句子。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

我曾经整天不吃、整夜不睡地思考,发现这样做并没有什么益处,不如学习。

要聪明勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

敏而好学,不耻下问。

练习

只做红色方框里面的题!

不耻下问

诲人不倦

朗诵

练习

这

一

页

全

做

聪敏

喜好

记住

满足

勤奋敏捷

曾经

③

④

②

①

课后作业

背诵文言文和重点问题

1

完成语文学习与巩固25课(能写多少写多少)

2

1.课件中分为3种颜色的字体为黑色、红色和蓝色.

2.黑色为了解内容,不需要记的.

3.蓝色为了解内容,用脑子记的.

4.红色为重点内容,需要记笔记.

讲课要求

单元人文主题:

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。

单元语文要素:

根据要求梳理信息,把握内容要点。

单元习作要求:

根据表达的需要,分段表述,突出重点。

单元要素

古人谈读书

五年级上册第八单元25课《古人谈读书》

第一课时

1.会认“耻、矣”等5个生字,会写“耻、诲”等5个生字,理解“不耻下问、诲人不倦”等词语。

2.正确、流利地朗读课文,借助注释,理解课文大意。

3.从文中总结相应的读书方法,并学会运用到日常的读书学习中。

学习目标

顾炎武读破万卷书

欧阳修借阅典籍

宋濂深夜苦读

张曜拜妻为师

车胤勤学不辍

孙敬苏秦悬梁刺股

你知道哪些古人读书的故事?

新课导入

自由讨论:你是如何看待苏轼的读书方法的?

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。

——[送]苏轼

新课导入

朗读课文,疏通生字词。说说课文共有几个部分。

两部分

有关读书学习

初读课文

我会认

不耻下问 默而识之 终夜不寝

诲人不倦 余尝谓 诵读

心既到矣,眼口岂不到乎?

不耻下问 默而识之 终夜不寝

诲人不倦 余尝谓 诵读

心既到矣,眼口岂不到乎?

chǐ

yǐ

qǐ

zhì

qǐn

我会写

诲

耻

谓

诵

岂

chǐ

huì

wèi

sònɡ

qǐ

多音字

他听了这个故事后知道了勤奋好(hào)学的好(hǎo)处。

(好学)

好

hào

爱;喜欢

(好处)

hǎo

优点多的;让人满意的(跟“坏相对”)

多音字

我认识(shí)的李明是一个博闻强识(zhì)的人。

(认识)

识

shí

知道,认得,能辨别

(博闻强识)

zhì

记住

人物简介

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜)人。中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创了私人讲学的风气,倡导仁义礼智信,其儒家思想对中国和世界都有深远的影响。

孔子去世后,其弟子及其再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。

《论语》是孔子及其弟子的语录结集,由孔子弟子及再传弟子编写而成,主要记录孔子及其弟子的言行,较为集中地体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

此书是儒家学派的经典著作之一。与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”,再加上《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,总称“四书五经”。

知识锦囊

知之/为知之,不知/为不知,是/知也。

敏而/好学,不耻/下问。

默而/识之,学而/不厌,诲人/不倦。

我非/生而知之者,好古,敏以求之/者也。

学/如不及,犹恐/失之。

听音频 划分段

课文解读

结合注释,用自己的话说说课文第一部分每句话的大意。

知之为知之,不知为不知,是知也。

【知】前面四个“知”是知道的意思,最后一个

“知”同“智”,是智慧的意思(通假字)。

【为】是。

【是】这的意思。

注 释

课文翻译

知之为知之,不知为不知,是知也。

翻 译

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的智慧。

指做学问态度要端正,也指做人要诚实。

课文解读

讲 解

2.这句话孔子对待任何事物有什么态度

谦虚、诚恳、老实

这是孔子教育大家对学习所持的态度,同时也是对其他事物的态度

1.这句话孔子持有怎样的态度?

3.这句话你懂得了什么

我们在学习上应坚持实事求是的态度

课文解读

敏而好学,不耻下问。

【敏】此处指聪敏。

【好】喜好。

【耻】以……为耻。

【下问】向地位、学问不如自己的人请教。

注 释

课文翻译

敏而好学,不耻下问。

翻 译

天资聪明而又好学的人,不以向地位比自己低、学识比自己差的人请教为耻。

课文解读

讲 解

1.这句话孔子是什么态度?

学习态度

2.这句话告诉我们怎样的精神?

天下人人皆可为我师,去学者就必须具有“不耻下问”的精神

3.这句话你懂得了什么

我们在学习上要勤奋好学,不耻下问

课文解读

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

【识】这里读作zhì,记住的意思。

【厌】满足。

【诲】教诲。

【倦】倦怠。

注 释

课文翻译

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

翻 译

把所学的知识默默地记在心中,勤奋学习而不满足,教导别人而不倦怠。

默读

默写

默默

这句话中解释为“默默”更为合适

讲 解

1.“默而识之”讲的是什么?

学习方法。人要把学过的东西默默记在心里,不断积累知识

好学精神,学无止境,从不感到满足

教学态度 要热情的教导学生

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

2.“学而不厌”讲的是什么?

3.“诲人不倦”讲的是什么?

4.这句话你懂得了什么

告诉我们学习的方法和精神,以及教诲别人的态度

学习

教育

课文解读

5.孔子为什么从学习讲到了教育?

这正是孔子面对知识、读书的方法和态度。孔子认为,教育别人不仅是在传播知识,同时也是巩固所学的一种方法。

课文解读

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

【知】知识。

【好】喜好,喜爱,这里读hào 。

【敏】此处指勤勉。

【古】古代文化

注 释

课文翻译

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

翻 译

我并不是生下来就有知识的人,而是喜好古代文化,勤奋敏捷去求取知识的人。

课文解读

讲 解

1.孔子为什么要成为学识渊博的人?他是怎么做的?

孔子之所以成为学识渊博的人,在于他爱好古代的典章制度和文献图书,而且勤奋刻苦,思维敏捷

2.这句话是孔子总结的什么特点?

他总结自己学习与修养的主要特点

3.孔子说这句话有何意义

他这么说是为了鼓励他的学生发奋努力,成为各方面的有用人才

4.这句话告诉我们什么

告诫我们知识要通过勤奋学习去获取

课文解读

学如不及,犹恐失之。

翻 译

学习知识好像追赶不上那样,赶上了又怕被甩掉。

及:追赶,赶上

失:丢掉

不及:不赶上

讲 解

1.孔子在文中用了一个成语是?讲到了怎样的态度?

犹恐失之 讲到了学习态度问题

2.孔子认为真正有志学于学的人是怎样的?

他觉得真正有志于学的人,应当有唯恐学不到,唯恐学不会的紧迫感

3.这句话告诉我们什么

告诫我们学习要有紧迫感和积极进取的学习态度

4.“犹恐失之”是害怕失掉什么?

这里说的是害怕失掉应该学习的东西。

课文解读

吾尝终日不食,终日不寝,以思,无益,不如学也。

翻 译

我曾经整天不吃饭,不睡觉,天天思考,没什么用处,不如学习(收获多)。

尝:曾经

以:用来

以思:不吃不睡、光把时间用来思考

无益:没有好处、 没有长进

讲 解

1.这一句话讲的是什么问题?

学与思的关系问题

2.孔子教育思想的重要组成部分是什么?

学和思不可以偏废,只学不思不行,只思不学也是十分危险的。总之,思与学相结合才能使自己成为有德行、有学问的人。这是孔子的教育思想的重要组成部分。

3.这句话告诉我们什么

告诉我们学习要把学与思结合起来

古人谈读书

好学——好问

诚实——智慧

不厌——不倦

读书方法多

虚心听教诲

结构梳理

一

好古——勤勉

勤奋——进取

学习——思考

小结

通过阅读这则文言文,你得到了哪些启发和收获呢?

我们在学习上,要有良好的学习态度,请教问题要不耻下问。对于不明白的问题,懂就是懂,不要不懂装懂。学习要把知识牢记于心,不能自满。要时刻保持一颗求知向学的心。

重点问题

1.你如何理解“知之为知之不知为不知作为”作为小学生你觉得该怎么做?

这句话告诉我们真正有智慧的人是敢于承认自己的不足的,不会不懂装懂,那样对自己没有好处,要懂得虚心向别人请教,这样才能学到知识,作为小学生,我们在学习的时候要能够认识到自己的不足,虚心学习,不断获取新知识。

2.结合《论语》最后一章谈谈你对学与思关系的理解。

孔子曾经整天不吃饭,整夜不睡觉,把时间用于思考,但都徒劳无功,只思考不学习,那么永远也不能进步,疑惑只会越来越多,只学习而不思考,咋永远都是蛮干,不可能成功,斯和学相辅相成,缺一不可

重点问题

3.孔子知识渊博,他为什么说“我非生而知之者”?

孔子说自己是一个普通人,不是天生就懂得知识的人,而是通过勤奋学习才拥有了渊博的知识。他这样说,一方面含有自谦的成分,另一方面是想告诉学生,自己的一身学识都是勤奋学习的结果,鼓励学生努力学习,成为各方面有用的人才。

4.这六则《论语》告诉我们哪些读书方法?(重点)

(1)读书要有正确的态度,要虚心去学,不要不懂装懂。

(2)读书要谦虚好学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。(3)学海无涯,要勤奋学习而不感到满足。

(4)人不是生下来就有知识的,知识要通过勤奋学习去获取。

(5)学习要有紧迫感和积极进取的学习态度。

(6)读书要把学与思结合起来。

练习

根据下面的意思,写出课文中对应的句子。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

我曾经整天不吃、整夜不睡地思考,发现这样做并没有什么益处,不如学习。

要聪明勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

敏而好学,不耻下问。

练习

只做红色方框里面的题!

不耻下问

诲人不倦

朗诵

练习

这

一

页

全

做

聪敏

喜好

记住

满足

勤奋敏捷

曾经

③

④

②

①

课后作业

背诵文言文和重点问题

1

完成语文学习与巩固25课(能写多少写多少)

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地