语文统编版选择性必修下册7.1一个消逝了的山村课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修下册7.1一个消逝了的山村课件(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

一个消逝了的山村

标

揽

胜

目

1.了解作者,能识记文中出现的常见常用的重要生字词。

2.理解文中体现的富有现代意味、带有生命色彩的感性认识,体会贾平凹语言浓浓的陕西风味。

3.领略秦地的风俗民情,培养珍爱自然,珍爱生命,共创美好家园的思想感情。

学

重

难

教

1.了解作者及本文的创作背景,理清文章思路。

2.分析文中重要语句或引文的含义及妙处,领悟文章主旨及文章景物描写中蕴含的哲思。

3.理解作者的人生感悟,探究文章所反映的作者的生活态度;培养珍爱自然,珍爱生命,共创美好家园的思想感情。

点

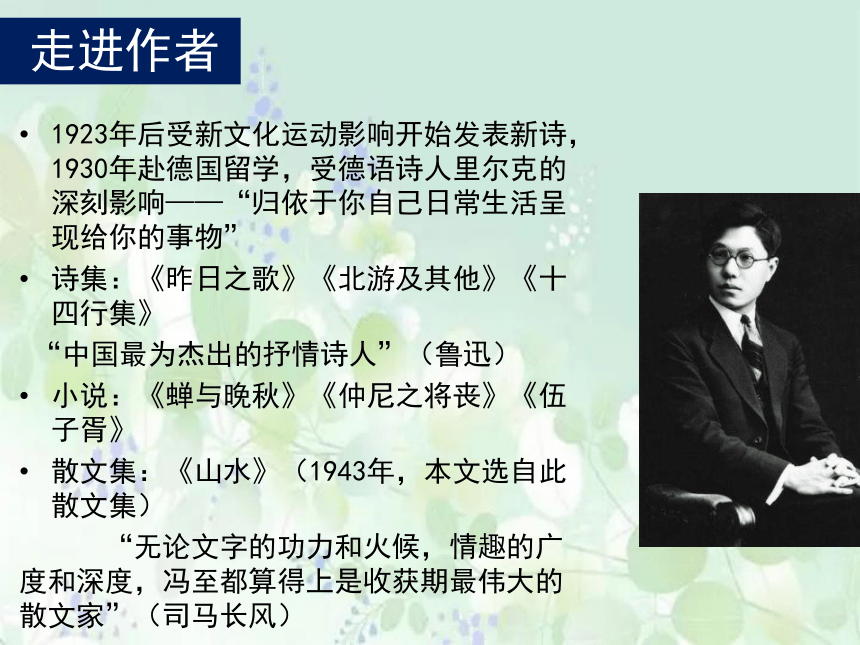

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人,现代诗人、学者、翻译家。1921 年考入北京大学,1925 年与友人创立沉钟社,发表了许多诗与散文。1930年至1935 年留学德国,其间受到奥地利诗人里尔克的影响。回国后先后任教于同济大学、西南联合大学和北京大学,1964 年任中国社会科学院外国文学研究所所长。

作为诗人的冯至,与卞之琳一起被认为是中国新诗史上的现代派大家。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”。朱自清曾以其“诗里耐人沉思的理,和情景交融成一片的理”对他的《十四行集》做出了很好的总结。

走进作者

1923年后受新文化运动影响开始发表新诗,1930年赴德国留学,受德语诗人里尔克的深刻影响——“归依于你自己日常生活呈现给你的事物”

诗集:《昨日之歌》《北游及其他》《十四行集》

“中国最为杰出的抒情诗人”(鲁迅)

小说:《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》《伍子胥》

散文集:《山水》(1943年,本文选自此散文集)

“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家”(司马长风)

走进作者

背景介绍

1931 年“九·一八”事变后,天津《大公报·文艺》副刊连载了贺麟的长文《德国三大伟人处国难时之态度》。文中列举了歌德、黑格尔、费希特三位德国文化巨人在国难之际所表现出的不同立场,并谓之以“诗的”“散文的”和“戏剧的”三种人格标准。其中歌德被作为“诗的”人格的代表。他在1792 年普鲁士攻法前夕仍然与王子探讨颜色研究中所得的新学说,诠释着在临难之际仍然保持着对纯粹精神进行探索的热情和诗性哲学。诗人的敏感和对生命本真的兴趣,使歌德在离乱之际仍有着“险夷原不滞胸中,何异浮云过太空”的超拔襟怀。而冯至本人在抗日战火之下,也表现出了一种“歌德式”的诗性生活态度,寄情于“灵魂里的山川”。“十几年来,走过许多地方,自己留下的纪念却是疏疏落落的几篇散文。……这些地方虽然不在这小册子里出现,但它们和我在这里所写的几个地方一样,都交织在记忆里,成为我灵魂里的山川。我爱惜它们,无异于爱惜自己的生命。”(冯至《山水·跋》)《一个消逝了的山村》就是作者任教西南联合大学时写下的一篇记录“灵魂里的山川”的散文。

中国现代文学团体。1925年成立于北京。因办《沉钟》周刊而得名。前身为1922年在上海成立的浅草社。主要成员有杨晦、陈翔鹤、陈炜谟、冯至等。《沉钟》周刊于1925年10月创刊,至第10期停刊。1926年8月,改为《沉钟》半月刊,至第12期又停刊。1933年10月复刊,为第13期。1934年2月出至第34期停刊。曾出版《沉钟丛书》7种,包括冯至诗集《昨日之歌》,陈翔鹤小说集《不安定的灵魂》,陈炜谟小说集《炉边》,杨晦译法国罗曼·罗兰著《贝多芬传》,冯至诗集《北游及其他》,杨晦戏剧集《除夕及其他》,郝荫潭长篇小说《逸路》等。

沉 钟 社

沉钟社以翻译与创作并重,翻译了俄国安德烈耶夫、契诃夫,匈牙利裴多菲,德国莱辛、歌德、霍夫曼,奥地利里尔克,法国伏尔泰、古尔蒙、法朗士,英国吉辛,瑞典斯特林堡,美国爱伦·坡等作家的作品。创作方面,沉钟社成员多以知识青年的生活为题材,直抒对现实生活的不满,带有热烈而悲凉的艺术情调。

沉钟社于1934年解散,此前时断时续,首尾将近10年。鲁迅曾誉之为“中国的最坚韧,最诚实,挣扎得最久的团体”。

沉 钟 社

题解

文章题目隐含着“存在”的意思。“消逝了”中“了”是助词,表示过去已经完成的动作。因此,标题表明文章中所描述的这个山村过去存在,现已虚无,即通过时空的某种关联,从虚无世界中的现存之物中追溯曾经存在的世界。

《一个消逝了的山村》是冯至散文集《山水》中的一篇,题目交代了文章的主要写作对象。文章专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,景物描写中蕴含着哲思,字里行间寄托着作者对人生、自然、历史的思考。

文本脉络

文章题为“一个消逝了的山村”,请同学们围绕文题,梳理作者描写了有关这个山村哪几个方面的内容

第一部分(01-03段):发现山村——山村兴衰

第二部分(04-10段):探寻山村——山村风物

第三部分( 11段 ):感谢山村——山村感怀

作者开篇从人们进入人口稀少的森林或草原的感受写起,有什么好处

(1)衬托山林的荒寂;

(2)与下文写山村丰富的、充满生命的景物形成鲜明的对比;

(3)为下文交代“这里实际上有过村落”做铺垫。

思考探究

第1段中“但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密”中的“秘密”在文中的含义是什么?

石路的尽头曾经有过人类生活的村庄,有过房屋,有过田园。

思考探究

《一个消逝了的山村》第2段中“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”有什么含意

一条路通向现实,一条路连接历史,小山村是连接点。在小山村里,我们能读到一切。

思考探究

第5段写山脚下的泉水,作者表达了什么情感?

作者由眼前的小溪,想到“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”,将今人与昔日的人们联系起来,说明他们之间不可分割的关系;进而越过具体的物象,联想到更广阔的世界:“人和人……相通的地方。”这样由近及远、由个人及整体地展开联想,赋予文章以历史的深度和广度,并形象地阐发了生命声息相通的哲理。

思考探究

如何理解第6段中“我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了”的内涵

谦虚、纯洁、坚强的小草,朴质的村女,使作者知道“一个小生命是怎样鄙弃了一切浮夸,孑然一身担当着一个大宇宙”。作者在这种联想中感受到生命的真谛,即自身所有的纷扰在死去后将不留下一些夸耀后人的事迹。

思考探究

第6段中作者举了“一个村女在山顶上缝什么”的事例,意在表现什么?

少女从形象到品质,都像鼠麹草一样谦虚、纯洁、坚强、美好,小小的生命舍弃了浮夸,但都默默担负着一个伟大的宇宙的全部秘密。

思考探究

阅读第7段,说说作者产生了哪些感悟?

灿烂美好的大自然滋养人类的生命,点缀过人们的生活。作者由彩菌感悟到生命和自然的灿烂之美。

思考探究

如何理解文末“风雨如晦的时刻”的内涵

这一时刻,即1942年,也是一个历经浩劫的年代,具有浓郁的时代特征。作者的感悟带有浓郁的时代色彩,寄托了珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创人类美好家园的愿望,这也是作者写作本文的用意所在。

思考探究

怎样理解“意味不尽的关联”?

① 大自然曾经以坦白和恩惠对待那消逝了的村庄;

② 现今同样给了居住在村庄的“我”的生命许多滋养;

③ 我们的生命因共同蒙受自然的滋养而跨越时空声息相通。

思考探究

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体 它们有什么内涵

(1)小溪:清冽,养人,其内涵是人类声息相通。

(2)鼠麹草:谦虚,纯洁,坚强,其内涵是生命的宁静之美。

(3)菌子:点缀,滋养,其内涵是生命的美好。

(4)有加利树:高高耸立,每瞬间都在生长,其内涵是生命的渺小。

(5)野狗的嗥叫声:威胁,其内涵是生命对疾苦的恐惧。

(6)麂子的嘶声:逃不开人的诡计,其内涵是死亡的可怕。

思考探究

这些风物总体上给作者以怎样的启迪

(1)自然给生命许多滋养(或自然滋养人类)。

(2)自然在生命的深处将时空相隔的人们联结在一起(或自然使时空相隔的人们在生命的深处,有着意味不尽的关联)。

思考探究

文章题目为“一个消逝了的山村”,那么作者是怎样将文章各个部分的内容统一于这个题目之下的?

思考探究

第一部分,作者用“一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密”,暗示了这里曾有“人烟”。

第二部分,写由一条旧路引发联想,并进而证实联想,以“这里实际上有过村落”“一间房屋的地基都寻不到了”与题目紧密联系起来。

第三部分,写山村消逝后留存于草木之间的余韵,作者时时暗示读者,这是在写“一个消逝了的山村”。如:写泉水,说它“养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”;写村女,作者感悟“那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女”;写有加利树,作者联想到“那个山村恐怕不会梦想到它”;等等。

第四部分,作者集中抒发感慨,更是连续点出“那消逝了的村庄”“那村里的人们”,表明是在写“一个消逝了的山村”。

由“一个消逝了的山村”,作者获得许多感悟,这些感悟有哪些?

思考探究

① 人类历史短暂,而大自然永恒。在第一段,作者以人类历史“几千年”的演变与大自然自“洪荒时代”“千百年如一日”的永恒相对比,表达了这一感慨。

② 人类历史的兴衰,多因人事。在第三段,作者写这个山村的消逝是因为一场“浩劫”,末段也以“风雨如晦的时刻”含蓄地表明这一点。

③ 自然是美好的,值得我们珍惜。作者在写泉水、鼠麹草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

④ 自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然。泉水滋养了当时的山村和现在的“我们”;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

⑤ 自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平相处。文章末段,是这一感慨的集中表达。

文章的标题是“一个消逝了的山村”,这个小山村真的消逝了吗

思考探究

观点一 消逝了的小山村是指现实中的小山村,它真的消逝了。“战争”是这个小山村消逝的真正原因。人口骤减,房屋倒塌,成堆的尸骨,现在早已不能寻见,连“一间房屋的地基都寻不到了”。

观点二 没有消逝。小山村是指历史的小山村,它仍然存在。纵然如今村民和动物都消逝了,但山野仍风物犹存,依然传递着生命的信息,山村的过去和现在组成了一个充满意味的世界。

讨论

赏析“其次就是鼠麹草。这种在欧洲非登上阿尔卑斯山的高处不容易采撷得到的名贵的小草,在这里每逢暮春和初秋却一年两季地长遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强”这几句。

思考探究

这几句将描写和议论巧妙融合,既写出鼠麹草的外形特点,又写出其内在品质。句式长短不一,整散结合,自由活泼生动。拟人修辞形象地突出了花朵身上具有的纯洁和坚强的品格。

《一个消逝了的山村》选取了几幅鲜明生动的画面,凸显了韵味无穷的美感。请选择你最喜欢的画面进行赏析。

思考探究

①文章开头向我们展示了一幅宏伟的图景:“在人口稀少的地带……林中出没的走兽和树间的鸣鸟。”荒寂的一座森林或一片草原,作者却从洪荒时代、人类历史开始叙述,用深厚的沉思和丰富的联想设造了一个宏大有力的画面,为整个作品开拓了壮阔的天地,也为即将出场的风物布下了相应的背景。

《一个消逝了的山村》选取了几幅鲜明生动的画面,凸显了韵味无穷的美感。请选择你最喜欢的画面进行赏析。

思考探究

②体现宁静之美的“村女放羊图”。“在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女……从杂草中露出头来。”作者描绘了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的图画,生动形象地渲染了人物和环境的和谐。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麹草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中的羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明、生动的视觉效果。山村的宁静能让人消解尘世的纷扰,回归到生命的宁静。

赏析第5段中《一个消逝了的山村》中的句子。

我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”

思考探究

《卜算子》中这一词句,本指恋人虽相距遥远,却因“共饮长江水”而情意相通;此处用来比喻“人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实……都有些声息相通的地方”,形象生动。

作者笔下的泉水与宋词中的“长江”同样昼夜流淌,穿越历史;宋词中恋人之间虽相距遥远而情意相通,作者与古人之间虽时代相殊,同样心意相通。在这里,作者笔下的客观事物和内心感受,分别与古代词人词句中的事物与感情两相对应,巧妙表达了作者当时由泉水而生发的关于人类、生命、历史等的感慨。

《一个消逝了的山村》中运用了灵活多变的表达方式,请结合文本加以赏析。

思考探究

文章表达方式的变化,主要体现在描写、议论、抒情等表达方式的多样转换。

①文章通常是由眼前景物,产生联想,引发感悟,在结构上回环往复,首尾一贯,显示出一种从容舒展又严谨完整的艺术面貌。如第5段,文章先用描写的方式描绘眼前的溪水,“最可爱的是那条小溪的水源……几棵树环绕着它形成一个阴凉的所在”,交代了小溪的特点和存在的环境。

②运用联想,想象小溪曾经养育昔日的人们:“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。”进一步发出议论,一方水土养一方人,水之

《一个消逝了的山村》中运用了灵活多变的表达方式,请结合文本加以赏析。

思考探究

源就是生命之源,就是文明的摇篮,感悟人类声息相通:“人和人……彼此的生命都有些声息相通的地方。”从而深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”冯至借用古诗来含蓄地表达了对昔日人事的怀念,使主题得以升华,有画龙点睛的作用。③由鼠麹草联想到生命宁静之美,由有加利树联想到生命之渺小,由野狗的嗥声联想到生命对疾苦的恐惧,由麂子的嘶声联想到死亡的可怕。议论、联想和抒情的穿插,极大地增强了散文的表现力。

《一个消逝了的山村》中句式的长短变化和整散结合运用十分合理,请选择一个片段加以赏析。

思考探究

文中有描写鼠麹草的一段话:“我爱它那从叶子演变成的……没有矜持,只有坚强。”先散后整,句式长短不一,自由活泼生动,语气平和舒缓。第一句既是长句又是散句,长句的特点使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵、这些花朵是由叶子演变成的、花朵上面有白色的茸毛、花朵掺杂在乱草中间等多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。第二句是短句及整句,通过对比的方式把鼠麹草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

《一个消逝了的山村》一文塑造了众多意象,其中作者在“路”和“鼠麹草”的意象中赋予了怎样的历史内涵呢

思考探究

①文章第2段,作者首先亮出“路”的意象,在山村残存的景象中,发现了这条从过去走到现在的路,诱发了对历史的思索,从而思想从现在走向过去,再现了历史上充满活力的山村。作者也随着路的延伸,思想从过去走到现在,发现纵然如今村民和动物都已消逝,但山野仍风物犹存,依然传递着生命的信息,山村的过去和现在组成了一个充满意味的世界。

②鼠麹草虽然“孑然一身”,孤独地生存,但是它“鄙弃了一切浮夸”,能“担当着一个大宇宙”,使生命得到延伸和扩展,可以看作是一种对生命的礼赞。万物存在的意义,最能体现于如何存在,尤其是他们对孤独的忍耐,当其以一种超然的勇敢来担当“一个大宇宙”时,就消解了时空上个体存在的有限性,得到永恒。

有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?简要说说理由。

思考探究

观点一:同意。① 这篇文章写于1942 年,此时正是中国抗日战争最艰苦的时期。此文写作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。② 文章所写内容不仅与当时国家、民族的命运没有什么关系,甚至与作者当时的教书育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

观点二:不同意。① 作者并没有完全超越现实。文章中有“浩劫”二字,而1942 年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄地点明时代特点。② 文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

课堂小结

课堂小结

《一个消逝了的山村》中,作者选取了一个已经消逝的山村的自然风物,叠加丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,表达了对自然、对人生的独特感悟,对人生发出物是人非的慨叹,寄予了珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

作业布置

重新环游与我们朝夕相伴的校园,观察园中自然风物,思考我们与它们之间的联系,调动联想,写一篇自然描写与生命思考相结合的小随笔。

一个消逝了的山村

标

揽

胜

目

1.了解作者,能识记文中出现的常见常用的重要生字词。

2.理解文中体现的富有现代意味、带有生命色彩的感性认识,体会贾平凹语言浓浓的陕西风味。

3.领略秦地的风俗民情,培养珍爱自然,珍爱生命,共创美好家园的思想感情。

学

重

难

教

1.了解作者及本文的创作背景,理清文章思路。

2.分析文中重要语句或引文的含义及妙处,领悟文章主旨及文章景物描写中蕴含的哲思。

3.理解作者的人生感悟,探究文章所反映的作者的生活态度;培养珍爱自然,珍爱生命,共创美好家园的思想感情。

点

冯至(1905—1993),原名冯承植,河北涿州人,现代诗人、学者、翻译家。1921 年考入北京大学,1925 年与友人创立沉钟社,发表了许多诗与散文。1930年至1935 年留学德国,其间受到奥地利诗人里尔克的影响。回国后先后任教于同济大学、西南联合大学和北京大学,1964 年任中国社会科学院外国文学研究所所长。

作为诗人的冯至,与卞之琳一起被认为是中国新诗史上的现代派大家。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”。朱自清曾以其“诗里耐人沉思的理,和情景交融成一片的理”对他的《十四行集》做出了很好的总结。

走进作者

1923年后受新文化运动影响开始发表新诗,1930年赴德国留学,受德语诗人里尔克的深刻影响——“归依于你自己日常生活呈现给你的事物”

诗集:《昨日之歌》《北游及其他》《十四行集》

“中国最为杰出的抒情诗人”(鲁迅)

小说:《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》《伍子胥》

散文集:《山水》(1943年,本文选自此散文集)

“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家”(司马长风)

走进作者

背景介绍

1931 年“九·一八”事变后,天津《大公报·文艺》副刊连载了贺麟的长文《德国三大伟人处国难时之态度》。文中列举了歌德、黑格尔、费希特三位德国文化巨人在国难之际所表现出的不同立场,并谓之以“诗的”“散文的”和“戏剧的”三种人格标准。其中歌德被作为“诗的”人格的代表。他在1792 年普鲁士攻法前夕仍然与王子探讨颜色研究中所得的新学说,诠释着在临难之际仍然保持着对纯粹精神进行探索的热情和诗性哲学。诗人的敏感和对生命本真的兴趣,使歌德在离乱之际仍有着“险夷原不滞胸中,何异浮云过太空”的超拔襟怀。而冯至本人在抗日战火之下,也表现出了一种“歌德式”的诗性生活态度,寄情于“灵魂里的山川”。“十几年来,走过许多地方,自己留下的纪念却是疏疏落落的几篇散文。……这些地方虽然不在这小册子里出现,但它们和我在这里所写的几个地方一样,都交织在记忆里,成为我灵魂里的山川。我爱惜它们,无异于爱惜自己的生命。”(冯至《山水·跋》)《一个消逝了的山村》就是作者任教西南联合大学时写下的一篇记录“灵魂里的山川”的散文。

中国现代文学团体。1925年成立于北京。因办《沉钟》周刊而得名。前身为1922年在上海成立的浅草社。主要成员有杨晦、陈翔鹤、陈炜谟、冯至等。《沉钟》周刊于1925年10月创刊,至第10期停刊。1926年8月,改为《沉钟》半月刊,至第12期又停刊。1933年10月复刊,为第13期。1934年2月出至第34期停刊。曾出版《沉钟丛书》7种,包括冯至诗集《昨日之歌》,陈翔鹤小说集《不安定的灵魂》,陈炜谟小说集《炉边》,杨晦译法国罗曼·罗兰著《贝多芬传》,冯至诗集《北游及其他》,杨晦戏剧集《除夕及其他》,郝荫潭长篇小说《逸路》等。

沉 钟 社

沉钟社以翻译与创作并重,翻译了俄国安德烈耶夫、契诃夫,匈牙利裴多菲,德国莱辛、歌德、霍夫曼,奥地利里尔克,法国伏尔泰、古尔蒙、法朗士,英国吉辛,瑞典斯特林堡,美国爱伦·坡等作家的作品。创作方面,沉钟社成员多以知识青年的生活为题材,直抒对现实生活的不满,带有热烈而悲凉的艺术情调。

沉钟社于1934年解散,此前时断时续,首尾将近10年。鲁迅曾誉之为“中国的最坚韧,最诚实,挣扎得最久的团体”。

沉 钟 社

题解

文章题目隐含着“存在”的意思。“消逝了”中“了”是助词,表示过去已经完成的动作。因此,标题表明文章中所描述的这个山村过去存在,现已虚无,即通过时空的某种关联,从虚无世界中的现存之物中追溯曾经存在的世界。

《一个消逝了的山村》是冯至散文集《山水》中的一篇,题目交代了文章的主要写作对象。文章专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,景物描写中蕴含着哲思,字里行间寄托着作者对人生、自然、历史的思考。

文本脉络

文章题为“一个消逝了的山村”,请同学们围绕文题,梳理作者描写了有关这个山村哪几个方面的内容

第一部分(01-03段):发现山村——山村兴衰

第二部分(04-10段):探寻山村——山村风物

第三部分( 11段 ):感谢山村——山村感怀

作者开篇从人们进入人口稀少的森林或草原的感受写起,有什么好处

(1)衬托山林的荒寂;

(2)与下文写山村丰富的、充满生命的景物形成鲜明的对比;

(3)为下文交代“这里实际上有过村落”做铺垫。

思考探究

第1段中“但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密”中的“秘密”在文中的含义是什么?

石路的尽头曾经有过人类生活的村庄,有过房屋,有过田园。

思考探究

《一个消逝了的山村》第2段中“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”有什么含意

一条路通向现实,一条路连接历史,小山村是连接点。在小山村里,我们能读到一切。

思考探究

第5段写山脚下的泉水,作者表达了什么情感?

作者由眼前的小溪,想到“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”,将今人与昔日的人们联系起来,说明他们之间不可分割的关系;进而越过具体的物象,联想到更广阔的世界:“人和人……相通的地方。”这样由近及远、由个人及整体地展开联想,赋予文章以历史的深度和广度,并形象地阐发了生命声息相通的哲理。

思考探究

如何理解第6段中“我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了”的内涵

谦虚、纯洁、坚强的小草,朴质的村女,使作者知道“一个小生命是怎样鄙弃了一切浮夸,孑然一身担当着一个大宇宙”。作者在这种联想中感受到生命的真谛,即自身所有的纷扰在死去后将不留下一些夸耀后人的事迹。

思考探究

第6段中作者举了“一个村女在山顶上缝什么”的事例,意在表现什么?

少女从形象到品质,都像鼠麹草一样谦虚、纯洁、坚强、美好,小小的生命舍弃了浮夸,但都默默担负着一个伟大的宇宙的全部秘密。

思考探究

阅读第7段,说说作者产生了哪些感悟?

灿烂美好的大自然滋养人类的生命,点缀过人们的生活。作者由彩菌感悟到生命和自然的灿烂之美。

思考探究

如何理解文末“风雨如晦的时刻”的内涵

这一时刻,即1942年,也是一个历经浩劫的年代,具有浓郁的时代特征。作者的感悟带有浓郁的时代色彩,寄托了珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平以及共创人类美好家园的愿望,这也是作者写作本文的用意所在。

思考探究

怎样理解“意味不尽的关联”?

① 大自然曾经以坦白和恩惠对待那消逝了的村庄;

② 现今同样给了居住在村庄的“我”的生命许多滋养;

③ 我们的生命因共同蒙受自然的滋养而跨越时空声息相通。

思考探究

作者描绘了哪些风物作为感怀的载体 它们有什么内涵

(1)小溪:清冽,养人,其内涵是人类声息相通。

(2)鼠麹草:谦虚,纯洁,坚强,其内涵是生命的宁静之美。

(3)菌子:点缀,滋养,其内涵是生命的美好。

(4)有加利树:高高耸立,每瞬间都在生长,其内涵是生命的渺小。

(5)野狗的嗥叫声:威胁,其内涵是生命对疾苦的恐惧。

(6)麂子的嘶声:逃不开人的诡计,其内涵是死亡的可怕。

思考探究

这些风物总体上给作者以怎样的启迪

(1)自然给生命许多滋养(或自然滋养人类)。

(2)自然在生命的深处将时空相隔的人们联结在一起(或自然使时空相隔的人们在生命的深处,有着意味不尽的关联)。

思考探究

文章题目为“一个消逝了的山村”,那么作者是怎样将文章各个部分的内容统一于这个题目之下的?

思考探究

第一部分,作者用“一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密”,暗示了这里曾有“人烟”。

第二部分,写由一条旧路引发联想,并进而证实联想,以“这里实际上有过村落”“一间房屋的地基都寻不到了”与题目紧密联系起来。

第三部分,写山村消逝后留存于草木之间的余韵,作者时时暗示读者,这是在写“一个消逝了的山村”。如:写泉水,说它“养育我们,同时也养育过往日那村里的人们”;写村女,作者感悟“那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女”;写有加利树,作者联想到“那个山村恐怕不会梦想到它”;等等。

第四部分,作者集中抒发感慨,更是连续点出“那消逝了的村庄”“那村里的人们”,表明是在写“一个消逝了的山村”。

由“一个消逝了的山村”,作者获得许多感悟,这些感悟有哪些?

思考探究

① 人类历史短暂,而大自然永恒。在第一段,作者以人类历史“几千年”的演变与大自然自“洪荒时代”“千百年如一日”的永恒相对比,表达了这一感慨。

② 人类历史的兴衰,多因人事。在第三段,作者写这个山村的消逝是因为一场“浩劫”,末段也以“风雨如晦的时刻”含蓄地表明这一点。

③ 自然是美好的,值得我们珍惜。作者在写泉水、鼠麹草、菌子等事物时,充分表现出自然多姿多彩的美好,值得我们珍惜。

④ 自然滋养人类,人类应该懂得敬畏、感恩自然。泉水滋养了当时的山村和现在的“我们”;菌子“也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想”。

⑤ 自然滋养人类,人类声息相通,人与自然、人与人应该和平相处。文章末段,是这一感慨的集中表达。

文章的标题是“一个消逝了的山村”,这个小山村真的消逝了吗

思考探究

观点一 消逝了的小山村是指现实中的小山村,它真的消逝了。“战争”是这个小山村消逝的真正原因。人口骤减,房屋倒塌,成堆的尸骨,现在早已不能寻见,连“一间房屋的地基都寻不到了”。

观点二 没有消逝。小山村是指历史的小山村,它仍然存在。纵然如今村民和动物都消逝了,但山野仍风物犹存,依然传递着生命的信息,山村的过去和现在组成了一个充满意味的世界。

讨论

赏析“其次就是鼠麹草。这种在欧洲非登上阿尔卑斯山的高处不容易采撷得到的名贵的小草,在这里每逢暮春和初秋却一年两季地长遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的、有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强”这几句。

思考探究

这几句将描写和议论巧妙融合,既写出鼠麹草的外形特点,又写出其内在品质。句式长短不一,整散结合,自由活泼生动。拟人修辞形象地突出了花朵身上具有的纯洁和坚强的品格。

《一个消逝了的山村》选取了几幅鲜明生动的画面,凸显了韵味无穷的美感。请选择你最喜欢的画面进行赏析。

思考探究

①文章开头向我们展示了一幅宏伟的图景:“在人口稀少的地带……林中出没的走兽和树间的鸣鸟。”荒寂的一座森林或一片草原,作者却从洪荒时代、人类历史开始叙述,用深厚的沉思和丰富的联想设造了一个宏大有力的画面,为整个作品开拓了壮阔的天地,也为即将出场的风物布下了相应的背景。

《一个消逝了的山村》选取了几幅鲜明生动的画面,凸显了韵味无穷的美感。请选择你最喜欢的画面进行赏析。

思考探究

②体现宁静之美的“村女放羊图”。“在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女……从杂草中露出头来。”作者描绘了一个宁静幽远的画面,如同一幅清新淡雅的图画,生动形象地渲染了人物和环境的和谐。通过对那纯洁而坚强的装饰着山坡的从杂草中露出头来的鼠麹草、那无忧无虑聚精会神的村女、涌动在“四面是山,四面是树”的旷野中的羊群的描绘,使画面动静结合,呈现出鲜明、生动的视觉效果。山村的宁静能让人消解尘世的纷扰,回归到生命的宁静。

赏析第5段中《一个消逝了的山村》中的句子。

我深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”

思考探究

《卜算子》中这一词句,本指恋人虽相距遥远,却因“共饮长江水”而情意相通;此处用来比喻“人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实……都有些声息相通的地方”,形象生动。

作者笔下的泉水与宋词中的“长江”同样昼夜流淌,穿越历史;宋词中恋人之间虽相距遥远而情意相通,作者与古人之间虽时代相殊,同样心意相通。在这里,作者笔下的客观事物和内心感受,分别与古代词人词句中的事物与感情两相对应,巧妙表达了作者当时由泉水而生发的关于人类、生命、历史等的感慨。

《一个消逝了的山村》中运用了灵活多变的表达方式,请结合文本加以赏析。

思考探究

文章表达方式的变化,主要体现在描写、议论、抒情等表达方式的多样转换。

①文章通常是由眼前景物,产生联想,引发感悟,在结构上回环往复,首尾一贯,显示出一种从容舒展又严谨完整的艺术面貌。如第5段,文章先用描写的方式描绘眼前的溪水,“最可爱的是那条小溪的水源……几棵树环绕着它形成一个阴凉的所在”,交代了小溪的特点和存在的环境。

②运用联想,想象小溪曾经养育昔日的人们:“这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。”进一步发出议论,一方水土养一方人,水之

《一个消逝了的山村》中运用了灵活多变的表达方式,请结合文本加以赏析。

思考探究

源就是生命之源,就是文明的摇篮,感悟人类声息相通:“人和人……彼此的生命都有些声息相通的地方。”从而深深理解了古人一首情诗里的句子:“日日思君不见君,共饮长江水。”冯至借用古诗来含蓄地表达了对昔日人事的怀念,使主题得以升华,有画龙点睛的作用。③由鼠麹草联想到生命宁静之美,由有加利树联想到生命之渺小,由野狗的嗥声联想到生命对疾苦的恐惧,由麂子的嘶声联想到死亡的可怕。议论、联想和抒情的穿插,极大地增强了散文的表现力。

《一个消逝了的山村》中句式的长短变化和整散结合运用十分合理,请选择一个片段加以赏析。

思考探究

文中有描写鼠麹草的一段话:“我爱它那从叶子演变成的……没有矜持,只有坚强。”先散后整,句式长短不一,自由活泼生动,语气平和舒缓。第一句既是长句又是散句,长句的特点使得句子表意严密细致,内容丰富,把“我”爱花朵、这些花朵是由叶子演变成的、花朵上面有白色的茸毛、花朵掺杂在乱草中间等多重信息巧妙糅合,自然流畅。散句则使表达灵活而有变化。第二句是短句及整句,通过对比的方式把鼠麹草的纯洁坚强有力地凸显出来。句式短小精练,对称整齐,简洁明快,朗朗上口,富有节奏感。

《一个消逝了的山村》一文塑造了众多意象,其中作者在“路”和“鼠麹草”的意象中赋予了怎样的历史内涵呢

思考探究

①文章第2段,作者首先亮出“路”的意象,在山村残存的景象中,发现了这条从过去走到现在的路,诱发了对历史的思索,从而思想从现在走向过去,再现了历史上充满活力的山村。作者也随着路的延伸,思想从过去走到现在,发现纵然如今村民和动物都已消逝,但山野仍风物犹存,依然传递着生命的信息,山村的过去和现在组成了一个充满意味的世界。

②鼠麹草虽然“孑然一身”,孤独地生存,但是它“鄙弃了一切浮夸”,能“担当着一个大宇宙”,使生命得到延伸和扩展,可以看作是一种对生命的礼赞。万物存在的意义,最能体现于如何存在,尤其是他们对孤独的忍耐,当其以一种超然的勇敢来担当“一个大宇宙”时,就消解了时空上个体存在的有限性,得到永恒。

有人认为,这篇写“灵魂里的山川”的散文,表现了作者“歌德式”的诗性生活态度,即思想和灵魂超越现实的喧嚣,执着于对纯粹精神和艺术世界的追求。你是否同意这种观点?简要说说理由。

思考探究

观点一:同意。① 这篇文章写于1942 年,此时正是中国抗日战争最艰苦的时期。此文写作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。② 文章所写内容不仅与当时国家、民族的命运没有什么关系,甚至与作者当时的教书育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

观点二:不同意。① 作者并没有完全超越现实。文章中有“浩劫”二字,而1942 年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄地点明时代特点。② 文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

课堂小结

课堂小结

《一个消逝了的山村》中,作者选取了一个已经消逝的山村的自然风物,叠加丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,表达了对自然、对人生的独特感悟,对人生发出物是人非的慨叹,寄予了珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

作业布置

重新环游与我们朝夕相伴的校园,观察园中自然风物,思考我们与它们之间的联系,调动联想,写一篇自然描写与生命思考相结合的小随笔。