内蒙古2023年中考备考历史一轮复习夏商周时期:早期国家与社会变革 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 内蒙古2023年中考备考历史一轮复习夏商周时期:早期国家与社会变革 练习题(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 775.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

内蒙古2023年中考备考历史一轮复习夏商周时期:早期国家与社会变革 练习题

一、选择题

1.(2022·内蒙古赤峰·统考模拟预测)与下表中博物馆名称直接相关的制度是

名称 虢国博物馆 齐国文化博物馆 燕都遗址博物馆

地域 河南三门峡 山东淄博 北京

A.禅让制 B.分封制 C..郡县制 D.科举制

2.(2022·内蒙古赤峰·模拟预测)“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟。”材料反映的制度是

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

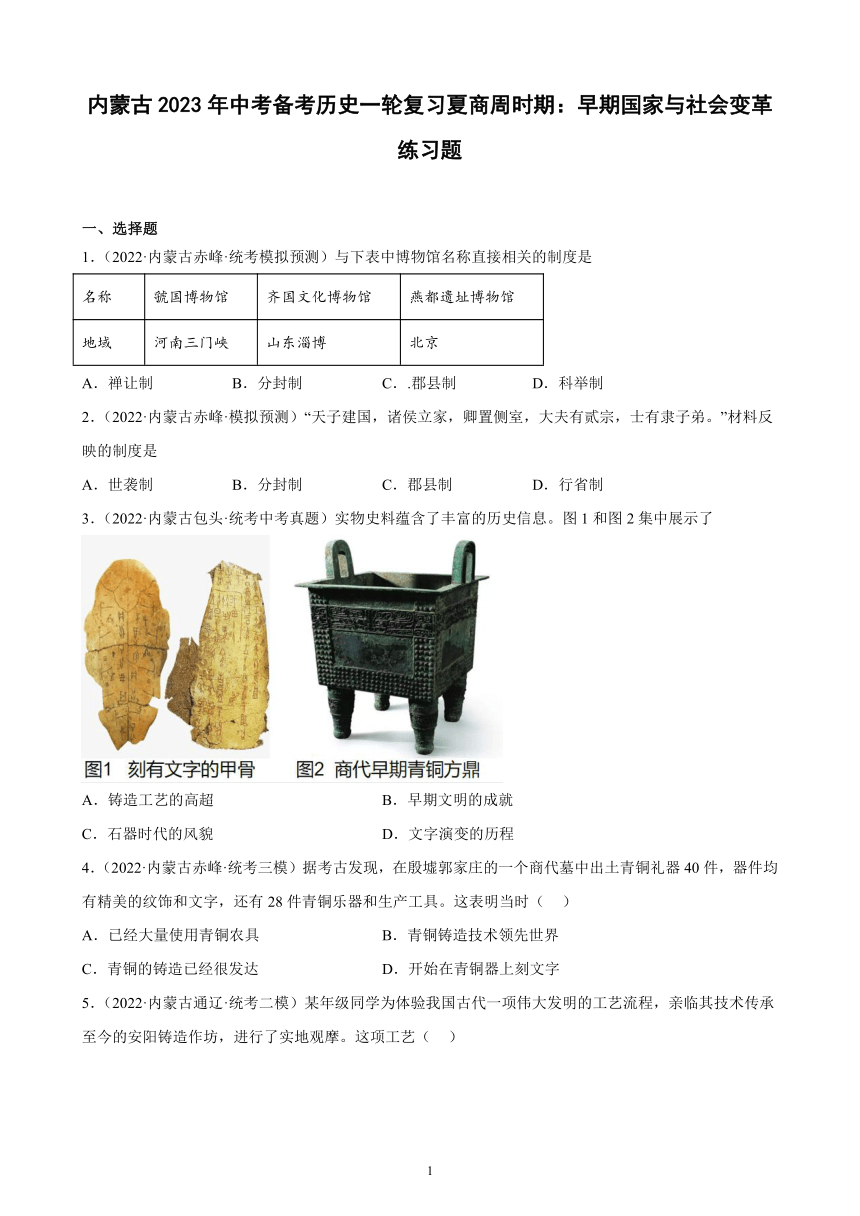

3.(2022·内蒙古包头·统考中考真题)实物史料蕴含了丰富的历史信息。图1和图2集中展示了

A.铸造工艺的高超 B.早期文明的成就

C.石器时代的风貌 D.文字演变的历程

4.(2022·内蒙古赤峰·统考三模)据考古发现,在殷墟郭家庄的一个商代墓中出土青铜礼器40件,器件均有精美的纹饰和文字,还有28件青铜乐器和生产工具。这表明当时( )

A.已经大量使用青铜农具 B.青铜铸造技术领先世界

C.青铜的铸造已经很发达 D.开始在青铜器上刻文字

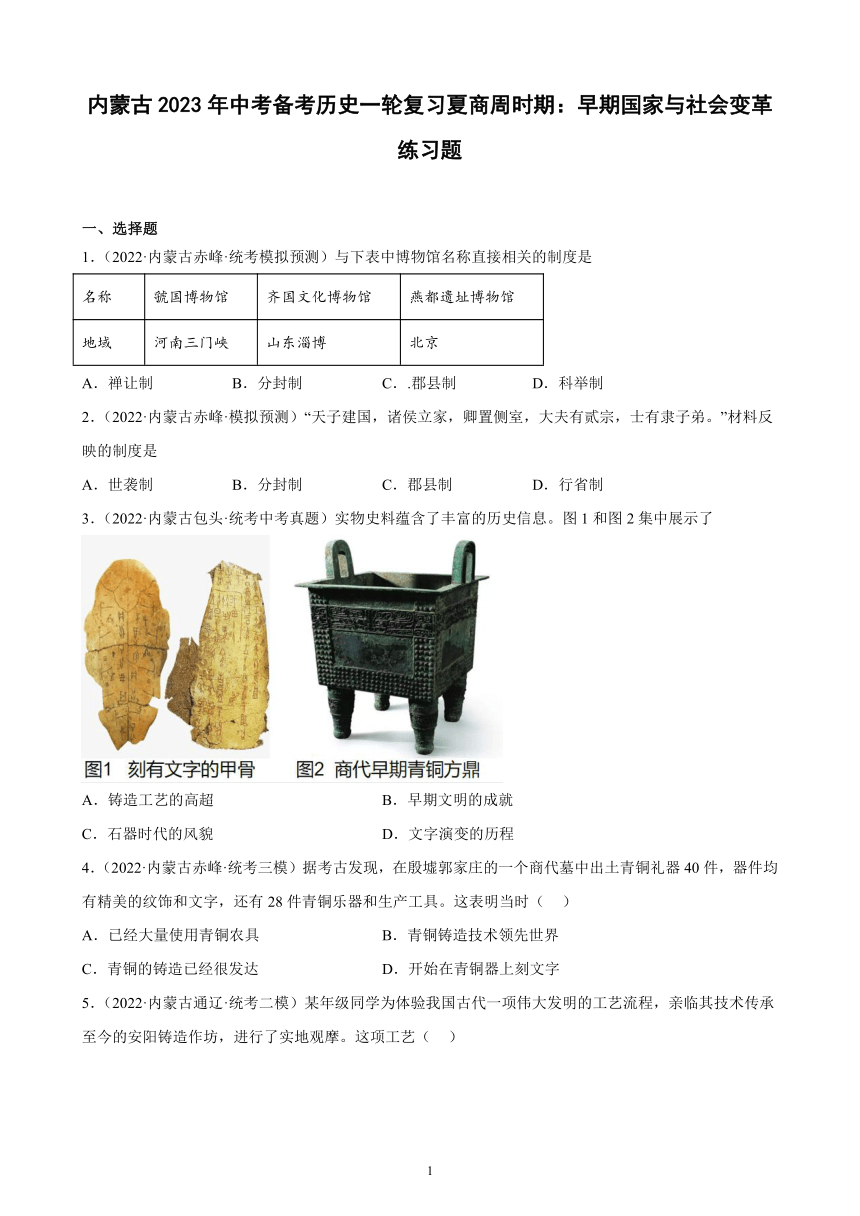

5.(2022·内蒙古通辽·统考二模)某年级同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,亲临其技术传承至今的安阳铸造作坊,进行了实地观摩。这项工艺( )

A.是炎黄传说时的发明创造 B.技术娴熟,如最早的青铜器司母戊鼎

C.代表了早期中华物质文明成就 D.对中国文字的形成发展有深远影响

6.(2022·内蒙古赤峰·统考模拟预测)“沉睡三千年,一醒惊天下。”近年来,三星堆遗址考古有了重大发现,出土了黄金面具、青铜器、玉琮等大量文物。这些文物是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证,有助于加深对成都平原与其周边地区文化关系的认识。这说明考证历史真实性最有力的依据是( )

A.考古发现 B.史料记载 C.文学作品 D.神话传说

7.(2022·内蒙古赤峰·模拟预测)对于公元前595年和公元392年,下列表述正确的是( )

A.公元前6世纪早期和公元4世纪晚期

B.公元前5世纪晚期和公元3世纪晚期

C.公元前6世纪晚期和公元4世纪晚期

D.公元前5世纪早期和公元3世纪晚期

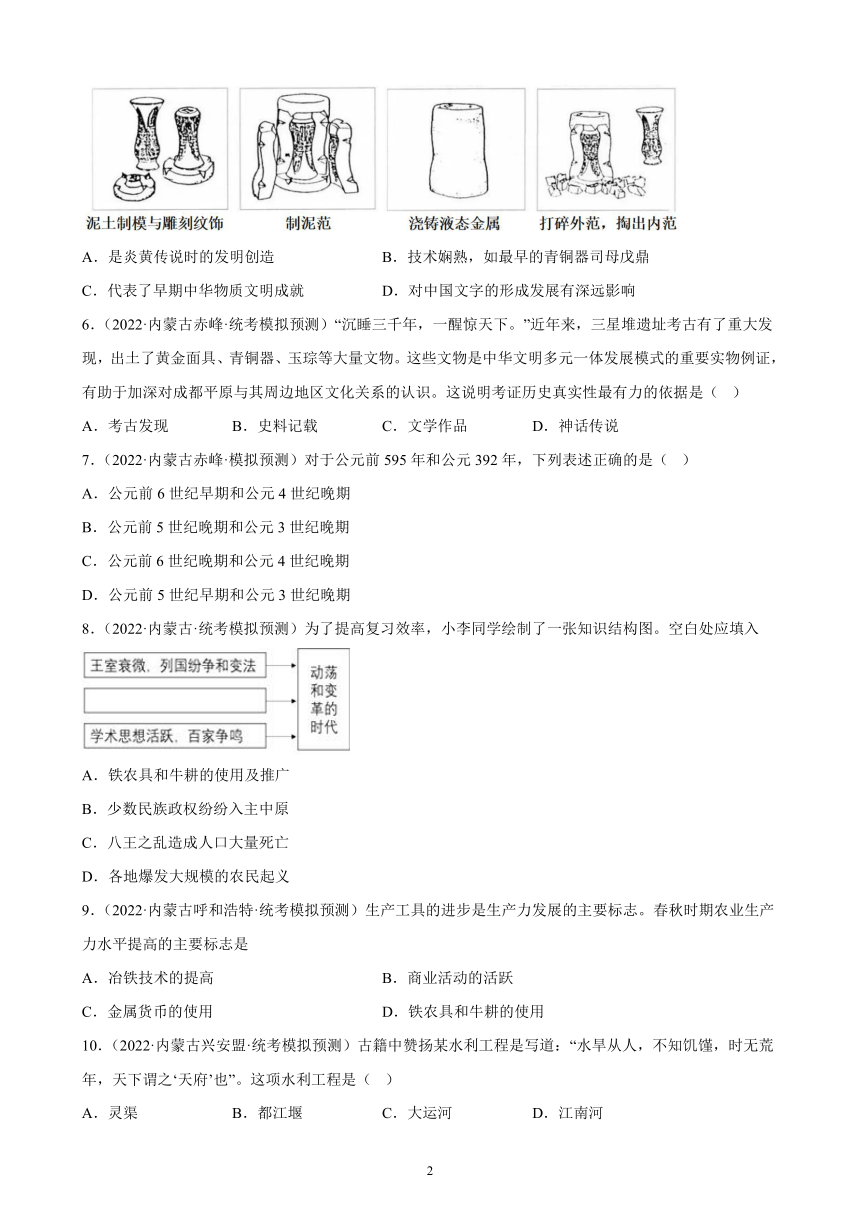

8.(2022·内蒙古·统考模拟预测)为了提高复习效率,小李同学绘制了一张知识结构图。空白处应填入

A.铁农具和牛耕的使用及推广

B.少数民族政权纷纷入主中原

C.八王之乱造成人口大量死亡

D.各地爆发大规模的农民起义

9.(2022·内蒙古呼和浩特·统考模拟预测)生产工具的进步是生产力发展的主要标志。春秋时期农业生产力水平提高的主要标志是

A.冶铁技术的提高 B.商业活动的活跃

C.金属货币的使用 D.铁农具和牛耕的使用

10.(2022·内蒙古兴安盟·统考模拟预测)古籍中赞扬某水利工程是写道:“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这项水利工程是( )

A.灵渠 B.都江堰 C.大运河 D.江南河

11.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考二模)从商鞅变法到秦始皇即位前的109年间,秦军同六国交战65次,其战果如下表。这一战果取得的直接原因是秦国( )

秦军战绩 全胜 未获全胜或互有胜负 败北

次数 58次 3次 4次

A.建立县制,由国君派官吏治理 B.允许土地自由买卖

C.奖励耕织,免除徭役 D.奖励军功,按军功授爵赐地

12.(2022·内蒙古赤峰·校考三模)战国时期,生产力水平不断提高,推动社会结构发生重大变化;同时,兼并战争日益激烈,要求各国实行君主集权,建立更严密的管理体制。以上内容说明的是( )

A.铁器牛耕推广的原因 B.商鞅变法的背景

C.秦国完成统一的过程 D.百家争鸣的影响

13.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考二模)“商鞅之法,良法也。变法之令出,其法惩奸以保人民之权利,务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威”。材料涉及的改革措施是( )

A.奖励耕战 B.允许土地买卖

C.推行县制 D.统一度量衡

14.(2022·内蒙古包头·三模)《史记·商君列传》中记载,商鞅的新法“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。这段叙述表明

A.秦孝公任用商鞅变法的背景 B.商鞅变法的思想主张

C.商鞅变法的主要内容 D.变法后秦国社会治理的效果

15.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考一模)改革是社会发展进步的主要推动力。下列有关商鞅变法的说法,正确的是( )

A.变法代表了新兴地主阶级的利益

B.商鞅变法发生在秦朝

C.改革措施体现了儒家思想

D.商鞅被杀说明改革违背了历史发展潮流

16.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考三模)李白诗云:“秦王扫六合,虎视何雄哉。挥剑决禅云,诸侯尽西来。”为这一现象出现奠定物质基础的是()

A.人民饱受战乱之苦,渴望安定统一 B.商鞅变法效果显著,实现国富兵强

C.秦王嬴政雄才大略,网罗天下英才 D.秦国战争策略得当,采取远交近攻

17.(2022·内蒙古锡林郭勒盟·校考一模)老子在政治上主张“无为而治”;孔子提倡“为政以德”。二者的共同出发点是

A.弘扬社会正气 B.寻求国家治理方案

C.塑造理想人格 D.建立中央集权统治

18.(2022·内蒙古包头·包头市第二十九中学三模)以“仁”释“礼”,力图将社会外在规范转化为个人的内在自觉,从而铺垫了中华民族文化精神根基的是

A.儒家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.法家思想

19.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考一模)“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”与此相关的的思想流派及思想家分别是

A.道家、老子 B.墨家、墨子 C.儒家、孔子 D.儒家、孟子

20.(2022·内蒙古兴安盟·统考一模)让每位学生享受到公平的教育资源成为近年来“义务教育均衡发展”的工作重点。其实,早在2000多年前的春秋时期,我国就有人打破了“教育不公平”的局面,他是

A.老子

B.孔子

C.孟子

D.墨子

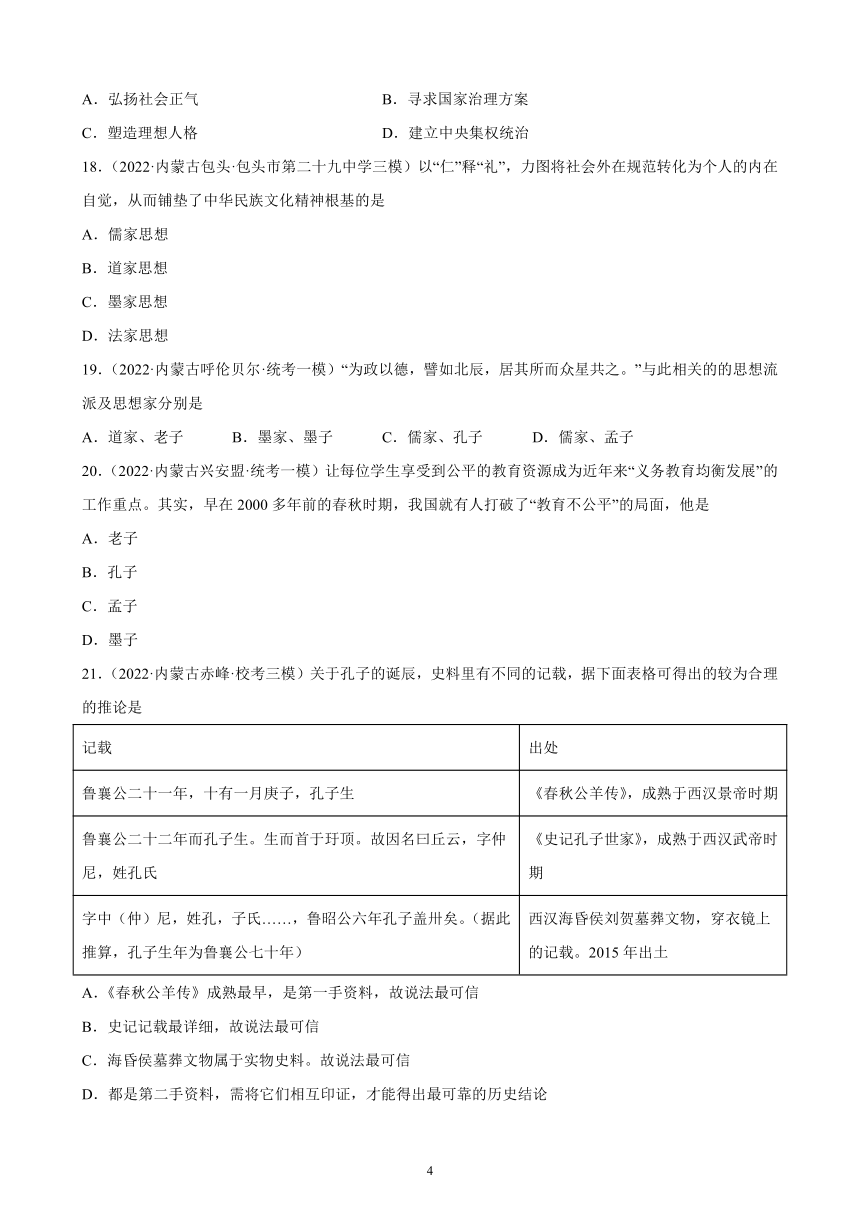

21.(2022·内蒙古赤峰·校考三模)关于孔子的诞辰,史料里有不同的记载,据下面表格可得出的较为合理的推论是

记载 出处

鲁襄公二十一年,十有一月庚子,孔子生 《春秋公羊传》,成熟于西汉景帝时期

鲁襄公二十二年而孔子生。生而首于玗顶。故因名曰丘云,字仲尼,姓孔氏 《史记孔子世家》,成熟于西汉武帝时期

字中(仲)尼,姓孔,子氏……,鲁昭公六年孔子盖卅矣。(据此推算,孔子生年为鲁襄公七十年) 西汉海昏侯刘贺墓葬文物,穿衣镜上的记载。2015年出土

A.《春秋公羊传》成熟最早,是第一手资料,故说法最可信

B.史记记载最详细,故说法最可信

C.海昏侯墓葬文物属于实物史料。故说法最可信

D.都是第二手资料,需将它们相互印证,才能得出最可靠的历史结论

22.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考三模)德国哲学家黑格尔说:“中国哲学中另有一个特异的宗派……是以思辨作为它的特险。这派的主要概念是‘道’,这就是理性。”该“宗派”创始人的政治主张是

A.以德治国 B.以法治国 C.“无为而治” D.“兼爱”“非攻”

23.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)春秋战国时期,学术思想领域出现了“百家争鸣”的新气象,秦朝依法家思想建立了君主专制中央集权制度,汉初奉行道家倡导的“无为而治”,唐太宗则依儒家思想践行“民贵君轻”。以上史实说明( )

A.百家争鸣为中华民族的起源奠定思想基础

B.各家学派的思想全都受到历代统治者推崇

C.儒家学说成为后世大一统政权的精神支柱

D.有些学派的政治主张为后世统治者所采用

24.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考一模)战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多问题亟待解决。此时,各学派纷纷著书立说,希望用自己的学说解决社会问题,他们之间相互批驳又相互影响,这一思想繁荣的局面被称为“百家争鸣”。由此可以看出

A.社会变革推动思想繁荣 B.百家争鸣推动社会进步

C.百家争鸣导致时局动荡 D.社会变革导致诸侯混战

25.(2022·内蒙古赤峰·统考模拟预测)有人说战争是“乱”,有人说战争是“变”。春秋战国是我国历史上一个大分裂、大动荡时期,也是我国历史发展的重要演变和发展时期。该历史时期出现了中国古代第一次思想文化发展的高峰,是( )

A.百家争鸣 B.焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术 D.八股取士

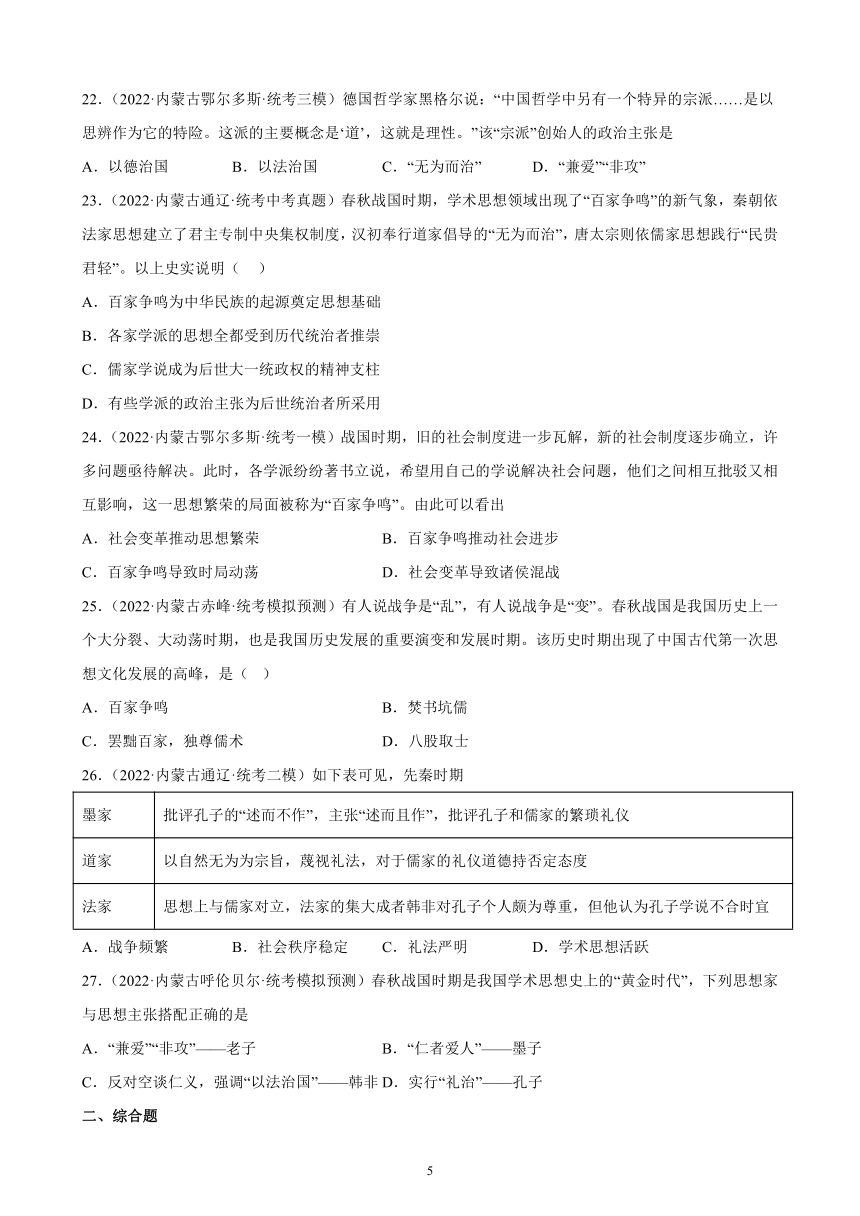

26.(2022·内蒙古通辽·统考二模)如下表可见,先秦时期

墨家 批评孔子的“述而不作”,主张“述而且作”,批评孔子和儒家的繁琐礼仪

道家 以自然无为为宗旨,蔑视礼法,对于儒家的礼仪道德持否定态度

法家 思想上与儒家对立,法家的集大成者韩非对孔子个人颇为尊重,但他认为孔子学说不合时宜

A.战争频繁 B.社会秩序稳定 C.礼法严明 D.学术思想活跃

27.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考模拟预测)春秋战国时期是我国学术思想史上的“黄金时代”,下列思想家与思想主张搭配正确的是

A.“兼爱”“非攻”——老子 B.“仁者爱人”——墨子

C.反对空谈仁义,强调“以法治国”——韩非 D.实行“礼治”——孔子

二、综合题

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一:如图

材料二:战国时期,争霸战争发展为兼并战争,为了富国强兵,在兼并战争中取胜,各诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序。

——摘编自晁福林《春秋战国的社会变迁》

材料三:从春秋末年到汉初的300多年时间里,各家学说互相争呜,互相吸取融合,不断丰富,不断深入,形成了学术文化上空前繁荣的局面。

——摘自统编教材教师教学用书《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期农业生产方面进步的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述战国时期的时代特征,并指出该时期成效最大的变法。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出春秋战国时期的思想繁荣局面并说明其意义。

29.阅读分析图、表、文字材料的能力,是我们七年级学生学习历史应该具备的必备能力之一,请认真阅读分析,回答后面的问题。

材料一

材料二 有军功者,各以率受上爵;……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。

事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑为县,置令、丞,凡三十一县。

——《史记商君列传》

材料三 卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。甘龙、杜挚等弗然,相与争之。卒用鞅法……

——《史记·商君列传》

(1)材料一中的示意图显示的是西周实行的什么制度?把图中横线上的所指的人物相应的身份按着字母序号的顺序写在答题卡相应的位置。

(2)材料二涉及了商鞅变法的的哪些措施?

(3)“甘龙、杜挚等弗然,相与争之”反映了什么问题?

(4)支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

参考答案:

1.B

【详解】根据材料,结合所学知识可知:西周建立后,周天子把土地、奴隶和平民分封给亲属和功臣等,封他们为诸侯,建立诸侯国。当时分封到今天山东省的有齐国和鲁国,分封到今天河南省三门峡的是西虢国,分封到今天山西省的主要是晋国,分封到今天京的是燕国。故这项制度是分封制。故选项B符合题意;禅让制是指统治者把部落首领之位让给有才华、有能力的人,让更贤能的人统治国家。故选项A不符合题意;郡县制是以郡统县的两级地方管理行政制度,由秦朝首创,故选项C不符合题意;科举制是通过考试选拔官吏的制度,由隋朝首创,故选项D不符合题意。故答案为B。

2.B

【详解】根据题干“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,王有隶子弟”可以看出,材料反映的是西周的分封制。为了稳定周初政治形势,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。B项正确;世袭制与题干不符,排除A项;秦朝推行郡县制,排除C项;元朝实行行省制度,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】甲骨文是记载商朝历史的有力证据;青铜器代表商周文明。因此,图片展示了早期文明成就,B项正确;甲骨文不属于铸造工艺高超,排除A项;甲骨文和青铜器出现于商代,排除C项;青铜器不能说明文字演变,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】商代墓中出土青铜礼器均有精美的纹饰和文字,还有28件青铜乐器和生产工具,说明当时青铜的铸造水平已经很发达,C项正确;商代墓中出土青铜生产工具,并不意味着当时已经大量使用青铜农具,且不符合史实,排除A项;没有与世界其它国家比较,不能得出青铜铸造技术领先世界的结论,排除B项;材料信息无法体现“开始”在青铜器上刻文字,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据题干信息“泥土制模,与雕刻纹饰”,“制泥范”,“浇铸液态金属”,”打碎外范,掏出内范”,结合所学知识可知,商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超,在铸造技术上,采用“泥范铸造法”,经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙(bei)烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成。到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。如司母戊鼎。B项正确;炎黄传说时的发明创造、代表了早期中华物质文明成就、对中国文字的形成发展有深远影响,都与题干内容不符,排除ACD项。故选B项。

6.A

【详解】根据材料可知,依据已学知识可知,传说、神话、记载、化石、遗物、遗址等都是我们用来寻找历史的途径。历史是真实存在的,对于历史遗迹的发现以及考证,需要依据的是考古学家的考古发掘以及通过生物化石、遗址和遗物考证获得结论,A项正确;史料记载的价值较大,但与材料不符,排除B项;文学作品是时代的反映,也是作者主观意志的体现,排除C项;神话传说不存在太大的史料价值,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】世纪和年代换算方法是百位加一,十位数不变。公元前是数字越大,时间越久远。数字越小,时间约近。公元后正好相反。因此,公元前595年和公元392年分别是公元前6世纪早期和公元4世纪晚期,A项正确;B、C和D表述与材料中不符合,排除。故选A项。

8.A

【详解】依据所学知识可知,春秋战国时期是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。政治上,周王室衰落,大国争霸,士大夫开始掌握政权;经济上,铁农具和牛耕的使用及推广促进了土地私有制确立,新的阶级关系产生;思想上出现 百家争鸣的局面。故选A。

点睛:春秋战国之交,中国进入了铁器时代,铁器农具的出现及牛耕技术使用。 需要掌握:①铁制农具在春秋时出现;②春秋晚期,铁农具的使用范围扩大;③铁农具的出现促进了生产发展,也推动了社会其他方面的变化;④由于铁农具的推广,各国的农业带动经济发展,周天子失去了往日的权威,实力强大的诸侯国为了争夺霸权,互相征战,争做霸主,形势动荡不安、战乱频发、民不聊生。

9.D

【详解】根据所学知识可知,春秋时期,铁农具和牛耕的使用,使土地利用率和农作物产量显著提高,极大地提高了农业生产力,D项正确;冶铁技术是手工业,商业活动、金属货币属于商业领域,均不是农业生产领域,排除ABC项。故选D项。

10.B

【详解】根据题干“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也”的信息,结合所学知识可知,战国时期秦国蜀郡太守李冰父子在岷江流域主持修建了都江堰,这是大型水利工程,它代表我国当时先进的水利工程的先进水平,是古代劳动人民智慧的结晶。ACD不符合题意,所以答案选择B。

11.D

【详解】根据材料可知从商鞅变法到秦始皇即位前的109年间,秦军同六国交战65次,其战果如表(全胜58次、未获全胜或互有胜负3次、败北3次)。这一战果取得的直接原因是秦国奖励军功按军功授爵赐地。公元前356年商鞅在秦孝公的支持下开始变法,法令规定国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。经过商鞅变法使秦国的经济发展,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。D项正确;A项是加强中央对地方的管理,不是取得战国的原因,排除;允许土地买卖是土地私有的表现,不是获得战功的直接原因,排除B项;C项促进农业发展不是战争胜利的直接原因,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】概括材料可知,战国时期生产力发展,且诸侯国在兼并战争的刺激下进行改革以增强自身实力,加强君主集权。在各国的变法中,秦国的商鞅变法成效最大。题干表述的是商鞅变法的背景。B项正确;铁器牛耕的推广是战国时期生产力水平提高的表现。排除A项;秦完成统一得益于商鞅变法和对外战争。排除C项;百家争鸣促进了战国时期思想的繁荣。与题不符。排除D项。故选B项。

13.A

【详解】依据题干信息分析涉及的商鞅变法改革措施,“其法惩奸以保人民之权利”是指商鞅变法中强调以法治国,“务耕织以增进国民之富力”是指商鞅变法中奖励耕织,“尚军功以树国威”是指商鞅变法中奖励军功,因此涉及的改革措施是奖励耕战,A正确;BCD项都是商鞅变法的改革措施,但在题干材料中没有涉及,排除。故选A。

14.D

【详解】根据题干信息“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”,可知材料表现了商鞅变法后秦人的尚武精神。通过变法秦国实行奖励军功、按军功授爵等措施激发了人民的参战热情。结合所学知识可知,这段叙述表明商鞅变法后秦国社会治理的效果。选项D符合题意;战国时期,公元前356年以求富国强兵,在兼并战争中获胜,秦孝公任用商鞅进行变法,A排除;商鞅变法的思想主张是法家思想,B排除;商鞅变法的主要内容与题干信息不符,C排除。故选D。

15.A

【详解】根据所学知识可得,商鞅变法所处的时代特征是大变革时期,新兴地主阶层崛起,商鞅变法代表了新兴地主阶级的利益,A项正确;商鞅变法时秦朝还没有建立,当时还是战国时期,排除B项;改革的措施是法家思想的体现,而不是儒家,排除C项;改革变法是当时社会发展的潮流,知识商鞅在变法过程中触动某些人的利益,导致的结果,排除D项。故选A项。

16.B

【详解】依据所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础,B项正确;人民渴望统一、秦王的雄才大略和战争策略都不属于物质基础,排除ACD项。故选B项。

17.B

【详解】根据所学可知,在百家争鸣中,老子在政治上主张“无为而治”,孔子提倡“为政以德”,虽主张不同,但均是提出了自己的治理国家的方案,故B符合题意;兼爱、非攻有利于弘扬社会正气,不成功便成仁有利于塑造理想人格,法家主张建立中央集权统治,故ACD均不符合题意。故选B。

18.A

【详解】根据“以“仁”释“礼””结合所学知识可知,题干反映的是儒家思想,春秋晚期鲁国人孔子是儒家学派的创始人,他提出“仁”的学说,主张“爱人”。A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

19.C

【详解】依据所学知识可知,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”反映了孔子以德治国的思想。孔子是我国古代著名的思想家,儒家学派创始人,孔子提出“仁”的学说,主张“仁者爱人”“为政以德”,要求统治者能体察民情,爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。选项C符合题意;道家思想的创始人是老子,其思想主张是无为而治,排除A;墨家的创始人是墨子,其思想主张是兼爱非攻,排除B;孟子是儒家思想的代表人物,但与题意思想不符,排除D。故选C。

20.B

【详解】根据所学知识可知,春秋时期,孔子在教育上主张有教无类,打破了“教育不公平”的局面。B符合题意,ACD项人物主张没有涉及打破“教育不公平”的,不符合题意,故选择B。

21.D

【详解】根据所学知识可得出《春秋公羊传》作者为子夏的弟子,战国时齐人公羊高。起初只是口说流传,西汉景帝时,传至玄孙公羊寿,由公羊寿与胡母一起将《春秋公羊传》着于竹帛,属于第二手资料,《史记孔子世家》是由西汉司马迁撰写,属于第二手资料,通过“西汉海昏侯刘贺墓葬文物”推断孔子生年,也是属于第二手资料,通过多个第二手资料,需将它们相互印证,才能得出最可靠的历史结论,D项正确;《春秋公羊传》是第二手资料,排除A项;史记记载最详细,故说法最可信与题干不符,排除B项;海昏侯墓葬文物属于实物史料,但对于推算孔子生年是第二手资料,排除C项。故选D项。

22.C

【详解】依据题干的“思辨、道”可知,德国哲学家黑格尔说的“宗派”是道家学派。道家学派的创始人老子主张顺其自然,无为而治,故C符合题意;以德治国是孔子的思想主张,排除A;以法治国是韩非的思想主张,排除B;“兼爱”“非攻”是墨子的思想主张,排除D。故选C。

23.D

【详解】根据材料“秦朝依法家思想建立了君主专制中央集权制度,汉初奉行道家倡导的“无为而治”,唐太宗则依儒家思想践行‘民贵君轻’”可知,百家争鸣时期出现的法家、儒家、道家等思想学派的政治政治为后世统治者所采取,D项正确;材料内容主要体现了百家争鸣期间出现的思想学派为后世统治者沿用,没有强调百家争鸣为中华民族起源的影响,排除A项;各家学派的思想并没有全都受到历代统治者推崇,排除B项;儒家学说成为后世大一统政权的精神支柱说法过于绝对,如秦朝焚书坑儒,尊崇的是法家学说,排除C项。故选D项。

24.A

【详解】根据“旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多问题亟待解决”“各学派纷纷著书立说,希望用自己的学说解决社会问题”可得出,百家争鸣局面的出现与当时社会变革与转型的环境有关,因此说明社会变革推动思想繁荣,A正确;材料没有强调百家争鸣的影响,排除B;C项因果关系颠倒了,排除C;材料强调思想方面的内容,而不是政局动荡,排除D。

25.A

【详解】根据题干信息“春秋战国是我国历史上一个大分裂、大动荡时期,也是我国历史发展的重要演变和发展时期。该历史时期出现了中国古代第一次思想文化发展的高峰”,结合所学知识可知,春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面,各个学派争论的共同问题是如何治理国家。A项正确;秦始皇接受李斯的建议,实施了“焚书坑儒”,焚毁典籍,坑杀儒生,摧残了文化,排除B项;西汉时期汉武帝接受了董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家学说成为封建社会的正统思想,排除C项;明朝八股取士制度,把知识分子束缚在四书五经和程朱理学之中,禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国科学文化的发展和社会的进步,排除D项。故选A项。

26.D

【详解】据表格信息可以看出,先秦时期的墨家、道家和法家等都对儒家进行了批判,说明当时儒家思想不是主流思想,学术思想活跃,D项正确;材料反映的是思想领域,不能体现战争频繁、社会秩序稳定和礼法严明,排除ABC项。故选D项。

27.C

【详解】根据所学知识可知,韩非是战国末期著名思想家、法家代表人物,尊称韩非子或韩子。在先秦诸子散文中独树一帜,呈现韩非极为重视唯物主义与效益主义思想,积极倡导君主专制主义理论,目的是为专制君主提供富国强兵的霸道思想。他反对空谈仁义,强调依法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。C项正确;“兼爱”“非攻”是墨子的主张,排除A项;孔子主张“仁者爱人”,排除B项;荀子主张实行“礼治”,排除D项。故选C项。

28.(1)表现:牛耕、铁农具的使用。

(2)时代特征:兼并战争不断,社会动荡;各国纷纷变法,推动社会转型。商鞅变法。

(3)百家争鸣;意义:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

【详解】(1)根据图示中的牛尊和铁制工具可以看出表现主要是牛耕和铁农具的使用。

(2)时代特征根据“争霸战争发展为兼并战争,为了富国强兵,在兼并战争中取胜,各诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序”可知主要是兼并战争不断,社会动荡;各国纷纷变法,推动社会转型。这一时期成效最大的变化是秦国的商鞅变法。

(3)根据“各家学说互相争呜,互相吸取融合,不断丰富,不断深入,形成了学术文化上空前繁荣的局面”可知这一局面是百家争鸣;意义主要是促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

29.(1)西周的分封制;A:天子B:诸侯C:卿大夫D:士。

(2)主要措施:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地;建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权。

(3)反映了:商鞅变法遭到保守势力的反对。

(4)说明:变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但顺应了历史潮流,改革终究会推行下去,并取得成功,得到后世的肯定。

【解析】(1)

根据材料一图示,结合所学知识可知,为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血绿关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。诸侯具有较大的独立性,但需向周王进献贡物,并服从周王调兵。受封者可以在自己的封地内进行再分封,从而确立了周王朝的社会等级制度——分封制。分封制确立了周王朝的社会等级制度(周天子 → 诸侯 → 卿大夫 → 士)。故A为天子,B为诸侯,C为卿大夫,D为士。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”“宗室非有军功论,不得为属籍”反映的是鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;“有军功者,各以率受上爵”反映的是奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地;“而集小乡邑为县,置令、丞,凡三十一县”反映的是建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权。

(3)

根据材料“甘龙、杜挚等弗然,相与争之”,结合所学知识可知,材料反映了商鞅变法遭到保守势力的反对。

(4)

根据题干并结合所学知识可知,支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,说明变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但顺应了历史潮流,改革终究会推行下去,并取得成功,得到后世的肯定。

一、选择题

1.(2022·内蒙古赤峰·统考模拟预测)与下表中博物馆名称直接相关的制度是

名称 虢国博物馆 齐国文化博物馆 燕都遗址博物馆

地域 河南三门峡 山东淄博 北京

A.禅让制 B.分封制 C..郡县制 D.科举制

2.(2022·内蒙古赤峰·模拟预测)“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟。”材料反映的制度是

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

3.(2022·内蒙古包头·统考中考真题)实物史料蕴含了丰富的历史信息。图1和图2集中展示了

A.铸造工艺的高超 B.早期文明的成就

C.石器时代的风貌 D.文字演变的历程

4.(2022·内蒙古赤峰·统考三模)据考古发现,在殷墟郭家庄的一个商代墓中出土青铜礼器40件,器件均有精美的纹饰和文字,还有28件青铜乐器和生产工具。这表明当时( )

A.已经大量使用青铜农具 B.青铜铸造技术领先世界

C.青铜的铸造已经很发达 D.开始在青铜器上刻文字

5.(2022·内蒙古通辽·统考二模)某年级同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,亲临其技术传承至今的安阳铸造作坊,进行了实地观摩。这项工艺( )

A.是炎黄传说时的发明创造 B.技术娴熟,如最早的青铜器司母戊鼎

C.代表了早期中华物质文明成就 D.对中国文字的形成发展有深远影响

6.(2022·内蒙古赤峰·统考模拟预测)“沉睡三千年,一醒惊天下。”近年来,三星堆遗址考古有了重大发现,出土了黄金面具、青铜器、玉琮等大量文物。这些文物是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证,有助于加深对成都平原与其周边地区文化关系的认识。这说明考证历史真实性最有力的依据是( )

A.考古发现 B.史料记载 C.文学作品 D.神话传说

7.(2022·内蒙古赤峰·模拟预测)对于公元前595年和公元392年,下列表述正确的是( )

A.公元前6世纪早期和公元4世纪晚期

B.公元前5世纪晚期和公元3世纪晚期

C.公元前6世纪晚期和公元4世纪晚期

D.公元前5世纪早期和公元3世纪晚期

8.(2022·内蒙古·统考模拟预测)为了提高复习效率,小李同学绘制了一张知识结构图。空白处应填入

A.铁农具和牛耕的使用及推广

B.少数民族政权纷纷入主中原

C.八王之乱造成人口大量死亡

D.各地爆发大规模的农民起义

9.(2022·内蒙古呼和浩特·统考模拟预测)生产工具的进步是生产力发展的主要标志。春秋时期农业生产力水平提高的主要标志是

A.冶铁技术的提高 B.商业活动的活跃

C.金属货币的使用 D.铁农具和牛耕的使用

10.(2022·内蒙古兴安盟·统考模拟预测)古籍中赞扬某水利工程是写道:“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这项水利工程是( )

A.灵渠 B.都江堰 C.大运河 D.江南河

11.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考二模)从商鞅变法到秦始皇即位前的109年间,秦军同六国交战65次,其战果如下表。这一战果取得的直接原因是秦国( )

秦军战绩 全胜 未获全胜或互有胜负 败北

次数 58次 3次 4次

A.建立县制,由国君派官吏治理 B.允许土地自由买卖

C.奖励耕织,免除徭役 D.奖励军功,按军功授爵赐地

12.(2022·内蒙古赤峰·校考三模)战国时期,生产力水平不断提高,推动社会结构发生重大变化;同时,兼并战争日益激烈,要求各国实行君主集权,建立更严密的管理体制。以上内容说明的是( )

A.铁器牛耕推广的原因 B.商鞅变法的背景

C.秦国完成统一的过程 D.百家争鸣的影响

13.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考二模)“商鞅之法,良法也。变法之令出,其法惩奸以保人民之权利,务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威”。材料涉及的改革措施是( )

A.奖励耕战 B.允许土地买卖

C.推行县制 D.统一度量衡

14.(2022·内蒙古包头·三模)《史记·商君列传》中记载,商鞅的新法“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。这段叙述表明

A.秦孝公任用商鞅变法的背景 B.商鞅变法的思想主张

C.商鞅变法的主要内容 D.变法后秦国社会治理的效果

15.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考一模)改革是社会发展进步的主要推动力。下列有关商鞅变法的说法,正确的是( )

A.变法代表了新兴地主阶级的利益

B.商鞅变法发生在秦朝

C.改革措施体现了儒家思想

D.商鞅被杀说明改革违背了历史发展潮流

16.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考三模)李白诗云:“秦王扫六合,虎视何雄哉。挥剑决禅云,诸侯尽西来。”为这一现象出现奠定物质基础的是()

A.人民饱受战乱之苦,渴望安定统一 B.商鞅变法效果显著,实现国富兵强

C.秦王嬴政雄才大略,网罗天下英才 D.秦国战争策略得当,采取远交近攻

17.(2022·内蒙古锡林郭勒盟·校考一模)老子在政治上主张“无为而治”;孔子提倡“为政以德”。二者的共同出发点是

A.弘扬社会正气 B.寻求国家治理方案

C.塑造理想人格 D.建立中央集权统治

18.(2022·内蒙古包头·包头市第二十九中学三模)以“仁”释“礼”,力图将社会外在规范转化为个人的内在自觉,从而铺垫了中华民族文化精神根基的是

A.儒家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.法家思想

19.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考一模)“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”与此相关的的思想流派及思想家分别是

A.道家、老子 B.墨家、墨子 C.儒家、孔子 D.儒家、孟子

20.(2022·内蒙古兴安盟·统考一模)让每位学生享受到公平的教育资源成为近年来“义务教育均衡发展”的工作重点。其实,早在2000多年前的春秋时期,我国就有人打破了“教育不公平”的局面,他是

A.老子

B.孔子

C.孟子

D.墨子

21.(2022·内蒙古赤峰·校考三模)关于孔子的诞辰,史料里有不同的记载,据下面表格可得出的较为合理的推论是

记载 出处

鲁襄公二十一年,十有一月庚子,孔子生 《春秋公羊传》,成熟于西汉景帝时期

鲁襄公二十二年而孔子生。生而首于玗顶。故因名曰丘云,字仲尼,姓孔氏 《史记孔子世家》,成熟于西汉武帝时期

字中(仲)尼,姓孔,子氏……,鲁昭公六年孔子盖卅矣。(据此推算,孔子生年为鲁襄公七十年) 西汉海昏侯刘贺墓葬文物,穿衣镜上的记载。2015年出土

A.《春秋公羊传》成熟最早,是第一手资料,故说法最可信

B.史记记载最详细,故说法最可信

C.海昏侯墓葬文物属于实物史料。故说法最可信

D.都是第二手资料,需将它们相互印证,才能得出最可靠的历史结论

22.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考三模)德国哲学家黑格尔说:“中国哲学中另有一个特异的宗派……是以思辨作为它的特险。这派的主要概念是‘道’,这就是理性。”该“宗派”创始人的政治主张是

A.以德治国 B.以法治国 C.“无为而治” D.“兼爱”“非攻”

23.(2022·内蒙古通辽·统考中考真题)春秋战国时期,学术思想领域出现了“百家争鸣”的新气象,秦朝依法家思想建立了君主专制中央集权制度,汉初奉行道家倡导的“无为而治”,唐太宗则依儒家思想践行“民贵君轻”。以上史实说明( )

A.百家争鸣为中华民族的起源奠定思想基础

B.各家学派的思想全都受到历代统治者推崇

C.儒家学说成为后世大一统政权的精神支柱

D.有些学派的政治主张为后世统治者所采用

24.(2022·内蒙古鄂尔多斯·统考一模)战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多问题亟待解决。此时,各学派纷纷著书立说,希望用自己的学说解决社会问题,他们之间相互批驳又相互影响,这一思想繁荣的局面被称为“百家争鸣”。由此可以看出

A.社会变革推动思想繁荣 B.百家争鸣推动社会进步

C.百家争鸣导致时局动荡 D.社会变革导致诸侯混战

25.(2022·内蒙古赤峰·统考模拟预测)有人说战争是“乱”,有人说战争是“变”。春秋战国是我国历史上一个大分裂、大动荡时期,也是我国历史发展的重要演变和发展时期。该历史时期出现了中国古代第一次思想文化发展的高峰,是( )

A.百家争鸣 B.焚书坑儒

C.罢黜百家,独尊儒术 D.八股取士

26.(2022·内蒙古通辽·统考二模)如下表可见,先秦时期

墨家 批评孔子的“述而不作”,主张“述而且作”,批评孔子和儒家的繁琐礼仪

道家 以自然无为为宗旨,蔑视礼法,对于儒家的礼仪道德持否定态度

法家 思想上与儒家对立,法家的集大成者韩非对孔子个人颇为尊重,但他认为孔子学说不合时宜

A.战争频繁 B.社会秩序稳定 C.礼法严明 D.学术思想活跃

27.(2022·内蒙古呼伦贝尔·统考模拟预测)春秋战国时期是我国学术思想史上的“黄金时代”,下列思想家与思想主张搭配正确的是

A.“兼爱”“非攻”——老子 B.“仁者爱人”——墨子

C.反对空谈仁义,强调“以法治国”——韩非 D.实行“礼治”——孔子

二、综合题

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一:如图

材料二:战国时期,争霸战争发展为兼并战争,为了富国强兵,在兼并战争中取胜,各诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序。

——摘编自晁福林《春秋战国的社会变迁》

材料三:从春秋末年到汉初的300多年时间里,各家学说互相争呜,互相吸取融合,不断丰富,不断深入,形成了学术文化上空前繁荣的局面。

——摘自统编教材教师教学用书《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期农业生产方面进步的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述战国时期的时代特征,并指出该时期成效最大的变法。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出春秋战国时期的思想繁荣局面并说明其意义。

29.阅读分析图、表、文字材料的能力,是我们七年级学生学习历史应该具备的必备能力之一,请认真阅读分析,回答后面的问题。

材料一

材料二 有军功者,各以率受上爵;……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。

事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑为县,置令、丞,凡三十一县。

——《史记商君列传》

材料三 卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。甘龙、杜挚等弗然,相与争之。卒用鞅法……

——《史记·商君列传》

(1)材料一中的示意图显示的是西周实行的什么制度?把图中横线上的所指的人物相应的身份按着字母序号的顺序写在答题卡相应的位置。

(2)材料二涉及了商鞅变法的的哪些措施?

(3)“甘龙、杜挚等弗然,相与争之”反映了什么问题?

(4)支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?

参考答案:

1.B

【详解】根据材料,结合所学知识可知:西周建立后,周天子把土地、奴隶和平民分封给亲属和功臣等,封他们为诸侯,建立诸侯国。当时分封到今天山东省的有齐国和鲁国,分封到今天河南省三门峡的是西虢国,分封到今天山西省的主要是晋国,分封到今天京的是燕国。故这项制度是分封制。故选项B符合题意;禅让制是指统治者把部落首领之位让给有才华、有能力的人,让更贤能的人统治国家。故选项A不符合题意;郡县制是以郡统县的两级地方管理行政制度,由秦朝首创,故选项C不符合题意;科举制是通过考试选拔官吏的制度,由隋朝首创,故选项D不符合题意。故答案为B。

2.B

【详解】根据题干“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,王有隶子弟”可以看出,材料反映的是西周的分封制。为了稳定周初政治形势,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。B项正确;世袭制与题干不符,排除A项;秦朝推行郡县制,排除C项;元朝实行行省制度,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】甲骨文是记载商朝历史的有力证据;青铜器代表商周文明。因此,图片展示了早期文明成就,B项正确;甲骨文不属于铸造工艺高超,排除A项;甲骨文和青铜器出现于商代,排除C项;青铜器不能说明文字演变,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】商代墓中出土青铜礼器均有精美的纹饰和文字,还有28件青铜乐器和生产工具,说明当时青铜的铸造水平已经很发达,C项正确;商代墓中出土青铜生产工具,并不意味着当时已经大量使用青铜农具,且不符合史实,排除A项;没有与世界其它国家比较,不能得出青铜铸造技术领先世界的结论,排除B项;材料信息无法体现“开始”在青铜器上刻文字,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据题干信息“泥土制模,与雕刻纹饰”,“制泥范”,“浇铸液态金属”,”打碎外范,掏出内范”,结合所学知识可知,商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超,在铸造技术上,采用“泥范铸造法”,经过制模、雕刻纹饰、翻制泥范、高温焙(bei)烧、浇注液态金属、加工修整等工艺制成。到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。如司母戊鼎。B项正确;炎黄传说时的发明创造、代表了早期中华物质文明成就、对中国文字的形成发展有深远影响,都与题干内容不符,排除ACD项。故选B项。

6.A

【详解】根据材料可知,依据已学知识可知,传说、神话、记载、化石、遗物、遗址等都是我们用来寻找历史的途径。历史是真实存在的,对于历史遗迹的发现以及考证,需要依据的是考古学家的考古发掘以及通过生物化石、遗址和遗物考证获得结论,A项正确;史料记载的价值较大,但与材料不符,排除B项;文学作品是时代的反映,也是作者主观意志的体现,排除C项;神话传说不存在太大的史料价值,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】世纪和年代换算方法是百位加一,十位数不变。公元前是数字越大,时间越久远。数字越小,时间约近。公元后正好相反。因此,公元前595年和公元392年分别是公元前6世纪早期和公元4世纪晚期,A项正确;B、C和D表述与材料中不符合,排除。故选A项。

8.A

【详解】依据所学知识可知,春秋战国时期是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。政治上,周王室衰落,大国争霸,士大夫开始掌握政权;经济上,铁农具和牛耕的使用及推广促进了土地私有制确立,新的阶级关系产生;思想上出现 百家争鸣的局面。故选A。

点睛:春秋战国之交,中国进入了铁器时代,铁器农具的出现及牛耕技术使用。 需要掌握:①铁制农具在春秋时出现;②春秋晚期,铁农具的使用范围扩大;③铁农具的出现促进了生产发展,也推动了社会其他方面的变化;④由于铁农具的推广,各国的农业带动经济发展,周天子失去了往日的权威,实力强大的诸侯国为了争夺霸权,互相征战,争做霸主,形势动荡不安、战乱频发、民不聊生。

9.D

【详解】根据所学知识可知,春秋时期,铁农具和牛耕的使用,使土地利用率和农作物产量显著提高,极大地提高了农业生产力,D项正确;冶铁技术是手工业,商业活动、金属货币属于商业领域,均不是农业生产领域,排除ABC项。故选D项。

10.B

【详解】根据题干“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也”的信息,结合所学知识可知,战国时期秦国蜀郡太守李冰父子在岷江流域主持修建了都江堰,这是大型水利工程,它代表我国当时先进的水利工程的先进水平,是古代劳动人民智慧的结晶。ACD不符合题意,所以答案选择B。

11.D

【详解】根据材料可知从商鞅变法到秦始皇即位前的109年间,秦军同六国交战65次,其战果如表(全胜58次、未获全胜或互有胜负3次、败北3次)。这一战果取得的直接原因是秦国奖励军功按军功授爵赐地。公元前356年商鞅在秦孝公的支持下开始变法,法令规定国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。经过商鞅变法使秦国的经济发展,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。D项正确;A项是加强中央对地方的管理,不是取得战国的原因,排除;允许土地买卖是土地私有的表现,不是获得战功的直接原因,排除B项;C项促进农业发展不是战争胜利的直接原因,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】概括材料可知,战国时期生产力发展,且诸侯国在兼并战争的刺激下进行改革以增强自身实力,加强君主集权。在各国的变法中,秦国的商鞅变法成效最大。题干表述的是商鞅变法的背景。B项正确;铁器牛耕的推广是战国时期生产力水平提高的表现。排除A项;秦完成统一得益于商鞅变法和对外战争。排除C项;百家争鸣促进了战国时期思想的繁荣。与题不符。排除D项。故选B项。

13.A

【详解】依据题干信息分析涉及的商鞅变法改革措施,“其法惩奸以保人民之权利”是指商鞅变法中强调以法治国,“务耕织以增进国民之富力”是指商鞅变法中奖励耕织,“尚军功以树国威”是指商鞅变法中奖励军功,因此涉及的改革措施是奖励耕战,A正确;BCD项都是商鞅变法的改革措施,但在题干材料中没有涉及,排除。故选A。

14.D

【详解】根据题干信息“行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”,可知材料表现了商鞅变法后秦人的尚武精神。通过变法秦国实行奖励军功、按军功授爵等措施激发了人民的参战热情。结合所学知识可知,这段叙述表明商鞅变法后秦国社会治理的效果。选项D符合题意;战国时期,公元前356年以求富国强兵,在兼并战争中获胜,秦孝公任用商鞅进行变法,A排除;商鞅变法的思想主张是法家思想,B排除;商鞅变法的主要内容与题干信息不符,C排除。故选D。

15.A

【详解】根据所学知识可得,商鞅变法所处的时代特征是大变革时期,新兴地主阶层崛起,商鞅变法代表了新兴地主阶级的利益,A项正确;商鞅变法时秦朝还没有建立,当时还是战国时期,排除B项;改革的措施是法家思想的体现,而不是儒家,排除C项;改革变法是当时社会发展的潮流,知识商鞅在变法过程中触动某些人的利益,导致的结果,排除D项。故选A项。

16.B

【详解】依据所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础,B项正确;人民渴望统一、秦王的雄才大略和战争策略都不属于物质基础,排除ACD项。故选B项。

17.B

【详解】根据所学可知,在百家争鸣中,老子在政治上主张“无为而治”,孔子提倡“为政以德”,虽主张不同,但均是提出了自己的治理国家的方案,故B符合题意;兼爱、非攻有利于弘扬社会正气,不成功便成仁有利于塑造理想人格,法家主张建立中央集权统治,故ACD均不符合题意。故选B。

18.A

【详解】根据“以“仁”释“礼””结合所学知识可知,题干反映的是儒家思想,春秋晚期鲁国人孔子是儒家学派的创始人,他提出“仁”的学说,主张“爱人”。A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

19.C

【详解】依据所学知识可知,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”反映了孔子以德治国的思想。孔子是我国古代著名的思想家,儒家学派创始人,孔子提出“仁”的学说,主张“仁者爱人”“为政以德”,要求统治者能体察民情,爱惜民力,反对苛政和任意刑杀。选项C符合题意;道家思想的创始人是老子,其思想主张是无为而治,排除A;墨家的创始人是墨子,其思想主张是兼爱非攻,排除B;孟子是儒家思想的代表人物,但与题意思想不符,排除D。故选C。

20.B

【详解】根据所学知识可知,春秋时期,孔子在教育上主张有教无类,打破了“教育不公平”的局面。B符合题意,ACD项人物主张没有涉及打破“教育不公平”的,不符合题意,故选择B。

21.D

【详解】根据所学知识可得出《春秋公羊传》作者为子夏的弟子,战国时齐人公羊高。起初只是口说流传,西汉景帝时,传至玄孙公羊寿,由公羊寿与胡母一起将《春秋公羊传》着于竹帛,属于第二手资料,《史记孔子世家》是由西汉司马迁撰写,属于第二手资料,通过“西汉海昏侯刘贺墓葬文物”推断孔子生年,也是属于第二手资料,通过多个第二手资料,需将它们相互印证,才能得出最可靠的历史结论,D项正确;《春秋公羊传》是第二手资料,排除A项;史记记载最详细,故说法最可信与题干不符,排除B项;海昏侯墓葬文物属于实物史料,但对于推算孔子生年是第二手资料,排除C项。故选D项。

22.C

【详解】依据题干的“思辨、道”可知,德国哲学家黑格尔说的“宗派”是道家学派。道家学派的创始人老子主张顺其自然,无为而治,故C符合题意;以德治国是孔子的思想主张,排除A;以法治国是韩非的思想主张,排除B;“兼爱”“非攻”是墨子的思想主张,排除D。故选C。

23.D

【详解】根据材料“秦朝依法家思想建立了君主专制中央集权制度,汉初奉行道家倡导的“无为而治”,唐太宗则依儒家思想践行‘民贵君轻’”可知,百家争鸣时期出现的法家、儒家、道家等思想学派的政治政治为后世统治者所采取,D项正确;材料内容主要体现了百家争鸣期间出现的思想学派为后世统治者沿用,没有强调百家争鸣为中华民族起源的影响,排除A项;各家学派的思想并没有全都受到历代统治者推崇,排除B项;儒家学说成为后世大一统政权的精神支柱说法过于绝对,如秦朝焚书坑儒,尊崇的是法家学说,排除C项。故选D项。

24.A

【详解】根据“旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多问题亟待解决”“各学派纷纷著书立说,希望用自己的学说解决社会问题”可得出,百家争鸣局面的出现与当时社会变革与转型的环境有关,因此说明社会变革推动思想繁荣,A正确;材料没有强调百家争鸣的影响,排除B;C项因果关系颠倒了,排除C;材料强调思想方面的内容,而不是政局动荡,排除D。

25.A

【详解】根据题干信息“春秋战国是我国历史上一个大分裂、大动荡时期,也是我国历史发展的重要演变和发展时期。该历史时期出现了中国古代第一次思想文化发展的高峰”,结合所学知识可知,春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面,各个学派争论的共同问题是如何治理国家。A项正确;秦始皇接受李斯的建议,实施了“焚书坑儒”,焚毁典籍,坑杀儒生,摧残了文化,排除B项;西汉时期汉武帝接受了董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家学说成为封建社会的正统思想,排除C项;明朝八股取士制度,把知识分子束缚在四书五经和程朱理学之中,禁锢了人们的思想,严重阻碍了中国科学文化的发展和社会的进步,排除D项。故选A项。

26.D

【详解】据表格信息可以看出,先秦时期的墨家、道家和法家等都对儒家进行了批判,说明当时儒家思想不是主流思想,学术思想活跃,D项正确;材料反映的是思想领域,不能体现战争频繁、社会秩序稳定和礼法严明,排除ABC项。故选D项。

27.C

【详解】根据所学知识可知,韩非是战国末期著名思想家、法家代表人物,尊称韩非子或韩子。在先秦诸子散文中独树一帜,呈现韩非极为重视唯物主义与效益主义思想,积极倡导君主专制主义理论,目的是为专制君主提供富国强兵的霸道思想。他反对空谈仁义,强调依法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。C项正确;“兼爱”“非攻”是墨子的主张,排除A项;孔子主张“仁者爱人”,排除B项;荀子主张实行“礼治”,排除D项。故选C项。

28.(1)表现:牛耕、铁农具的使用。

(2)时代特征:兼并战争不断,社会动荡;各国纷纷变法,推动社会转型。商鞅变法。

(3)百家争鸣;意义:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

【详解】(1)根据图示中的牛尊和铁制工具可以看出表现主要是牛耕和铁农具的使用。

(2)时代特征根据“争霸战争发展为兼并战争,为了富国强兵,在兼并战争中取胜,各诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序”可知主要是兼并战争不断,社会动荡;各国纷纷变法,推动社会转型。这一时期成效最大的变化是秦国的商鞅变法。

(3)根据“各家学说互相争呜,互相吸取融合,不断丰富,不断深入,形成了学术文化上空前繁荣的局面”可知这一局面是百家争鸣;意义主要是促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

29.(1)西周的分封制;A:天子B:诸侯C:卿大夫D:士。

(2)主要措施:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地;建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权。

(3)反映了:商鞅变法遭到保守势力的反对。

(4)说明:变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但顺应了历史潮流,改革终究会推行下去,并取得成功,得到后世的肯定。

【解析】(1)

根据材料一图示,结合所学知识可知,为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血绿关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。诸侯具有较大的独立性,但需向周王进献贡物,并服从周王调兵。受封者可以在自己的封地内进行再分封,从而确立了周王朝的社会等级制度——分封制。分封制确立了周王朝的社会等级制度(周天子 → 诸侯 → 卿大夫 → 士)。故A为天子,B为诸侯,C为卿大夫,D为士。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”“宗室非有军功论,不得为属籍”反映的是鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;“有军功者,各以率受上爵”反映的是奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地;“而集小乡邑为县,置令、丞,凡三十一县”反映的是建立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权。

(3)

根据材料“甘龙、杜挚等弗然,相与争之”,结合所学知识可知,材料反映了商鞅变法遭到保守势力的反对。

(4)

根据题干并结合所学知识可知,支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,说明变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但顺应了历史潮流,改革终究会推行下去,并取得成功,得到后世的肯定。

同课章节目录