人教版八年级历史下学期开学测试练习 B卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级历史下学期开学测试练习 B卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 635.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版八年级下学期历史开学测试练习

B卷

一、选择题,本题共20小题,每小题2分,共计40分。

1.有人说:“第二次鸦片战争是鸦片战争的继续”,其主要依据是( )

A.两次战争都是由英国发起 B.两次战争都签订了不平等条约

C.两次战争的起因和性质基本相同 D.两次战争相隔时间很短

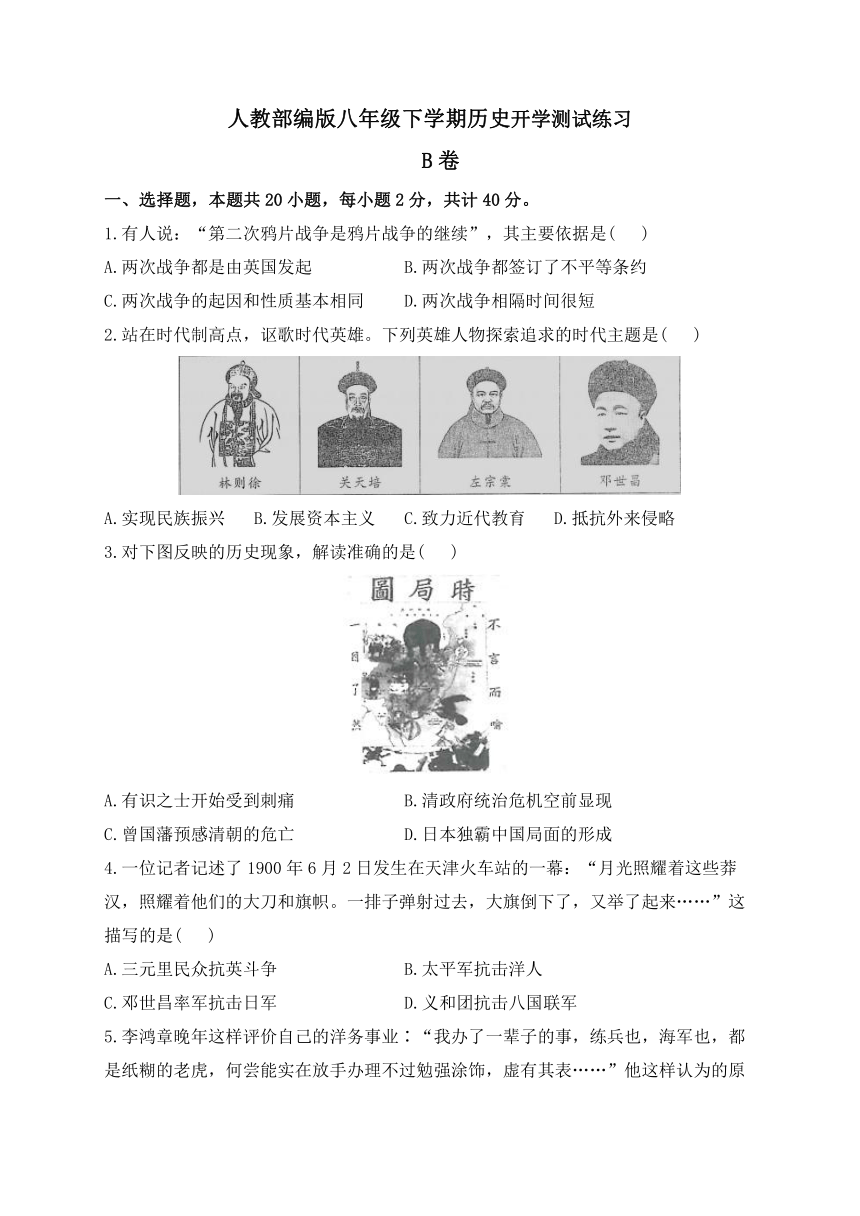

2.站在时代制高点,讴歌时代英雄。下列英雄人物探索追求的时代主题是( )

A.实现民族振兴 B.发展资本主义 C.致力近代教育 D.抵抗外来侵略

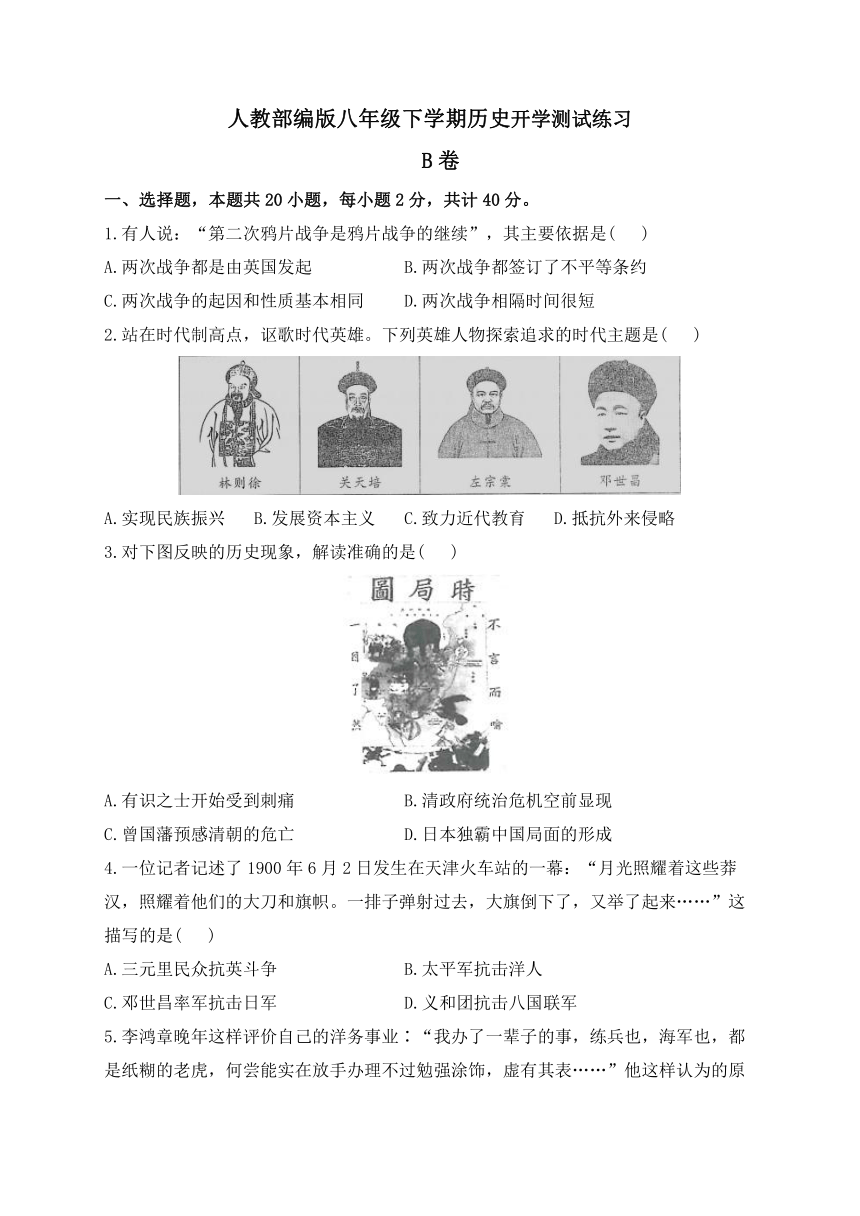

3.对下图反映的历史现象,解读准确的是( )

A.有识之士开始受到刺痛 B.清政府统治危机空前显现

C.曾国藩预感清朝的危亡 D.日本独霸中国局面的形成

4.一位记者记述了1900年6月2日发生在天津火车站的一幕:“月光照耀着这些莽汉,照耀着他们的大刀和旗帜。一排子弹射过去,大旗倒下了,又举了起来……”这描写的是( )

A.三元里民众抗英斗争 B.太平军抗击洋人

C.邓世昌率军抗击日军 D.义和团抗击八国联军

5.李鸿章晚年这样评价自己的洋务事业∶“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理不过勉强涂饰,虚有其表……”他这样认为的原因是( )

A.建立的新式海军规模太小 B.创办的军事工业只是装饰品

C.没有使中国走上富强的道路 D.促进了民族资本主义的产生

6.1898年6月,下图人物颁布“明定国是”诏书,宣布变法。下列关于变法的说法正确的是( )

A.“公车上书”标志着变法的正式开始

B.变法内容包括改革政府机构,建立民主共和国

C.变法在社会上起了思想启蒙作用

D.变法阻止了民族危机的继续加深

7.位于广州市黄埔区的辛亥革命纪念馆陈列着一幅黄兴撰写的对联:“七十二健儿酣战春云湛碧血,四百兆国子愁看秋雨湿黄花”。该对联所描述的历史事件是( )

A.萍浏醴起义 B.二次革命 C.黄花岗起义 D.护国战争

8.某导演筹拍电视连续剧《1908年北京故事》,剧本场景,你认为明显错误的是( )

A.李先生到东交民巷看望父母 B.王先生到京师大学堂看同乡

C.朋友相见多行握手和鞠躬礼 D.清军到处搜查抓捕革命党人

9.林伯渠说:“对许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被低估的……因为他们没有看到推翻几千年沿袭下来的专制政体是多么不容易的一件事”。这段话旨在强调( )

A.辛亥革命意义重大 B.广大民众尚未觉悟

C.革命时机不够成熟 D.革命缺乏社会基础

10.袁世凯死后,北洋军阀分裂。掌握着北京政府的是( )

A.以冯国璋和曹锟为首的直系军阀 B.以段祺瑞为首的皖系军阀

C.奉系军阀张作霖 D.滇系军阀唐继尧

11.新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动,如果你想更多地了解当时的情况,下列刊物中你首先应该查阅的是( )

A. B. C. D.

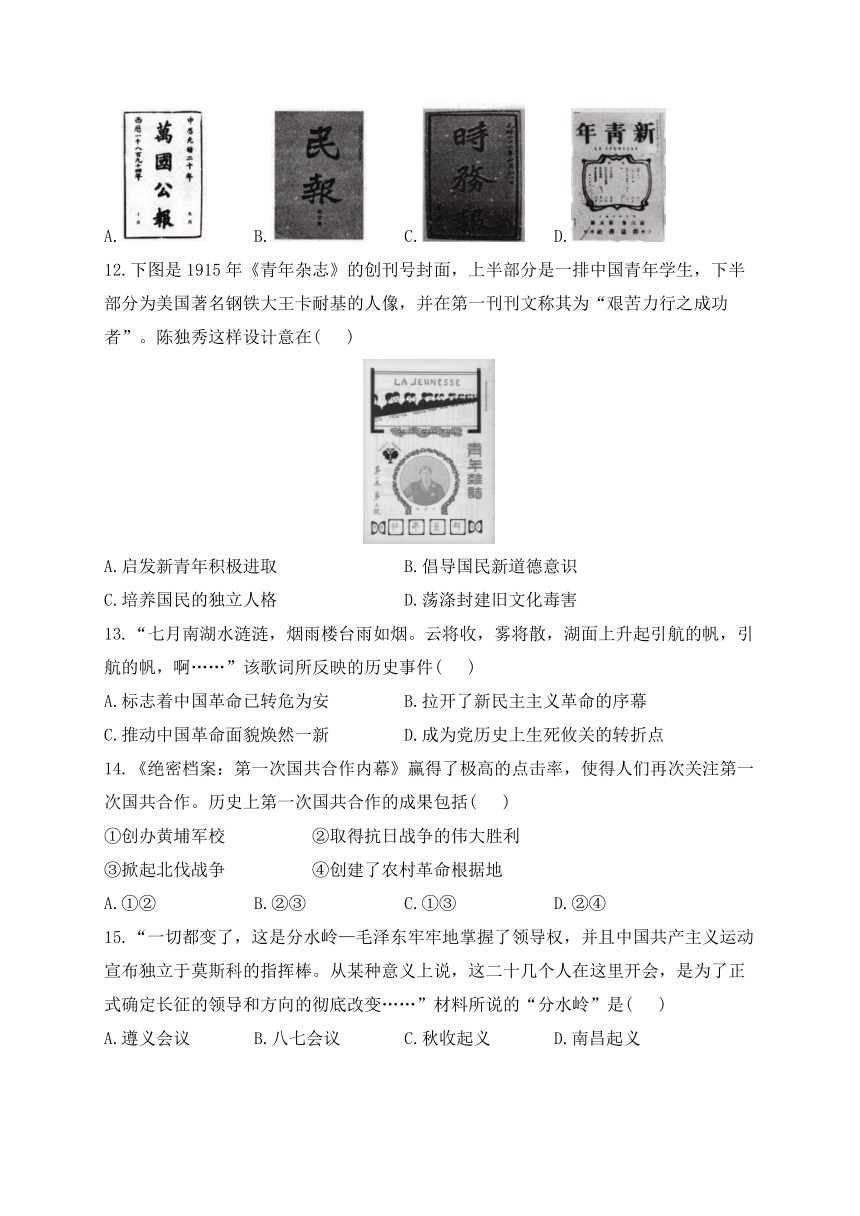

12.下图是1915年《青年杂志》的创刊号封面,上半部分是一排中国青年学生,下半部分为美国著名钢铁大王卡耐基的人像,并在第一刊刊文称其为“艰苦力行之成功者”。陈独秀这样设计意在( )

A.启发新青年积极进取 B.倡导国民新道德意识

C.培养国民的独立人格 D.荡涤封建旧文化毒害

13.“七月南湖水涟涟,烟雨楼台雨如烟。云将收,雾将散,湖面上升起引航的帆,引航的帆,啊……”该歌词所反映的历史事件( )

A.标志着中国革命已转危为安 B.拉开了新民主主义革命的序幕

C.推动中国革命面貌焕然一新 D.成为党历史上生死攸关的转折点

14.《绝密档案:第一次国共合作内幕》赢得了极高的点击率,使得人们再次关注第一次国共合作。历史上第一次国共合作的成果包括( )

①创办黄埔军校 ②取得抗日战争的伟大胜利

③掀起北伐战争 ④创建了农村革命根据地

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

15.“一切都变了,这是分水岭—毛泽东牢牢地掌握了领导权,并且中国共产主义运动宣布独立于莫斯科的指挥棒。从某种意义上说,这二十几个人在这里开会,是为了正式确定长征的领导和方向的彻底改变……”材料所说的“分水岭”是( )

A.遵义会议 B.八七会议 C.秋收起义 D.南昌起义

16.晋察冀等抗日根据地政府采取发放农贷、支援牲畜、代制农具等措施,运用互助组、合作社等形式帮助群众发展生产,大大提高了劳动生产率。由此可见,抗日根据地建设( )

A.不仅形式多样而且重视实效 B.体现了国共合作共同抗日

C.借鉴苏俄战时共产主义政策 D.为社会主义改造奠定基础

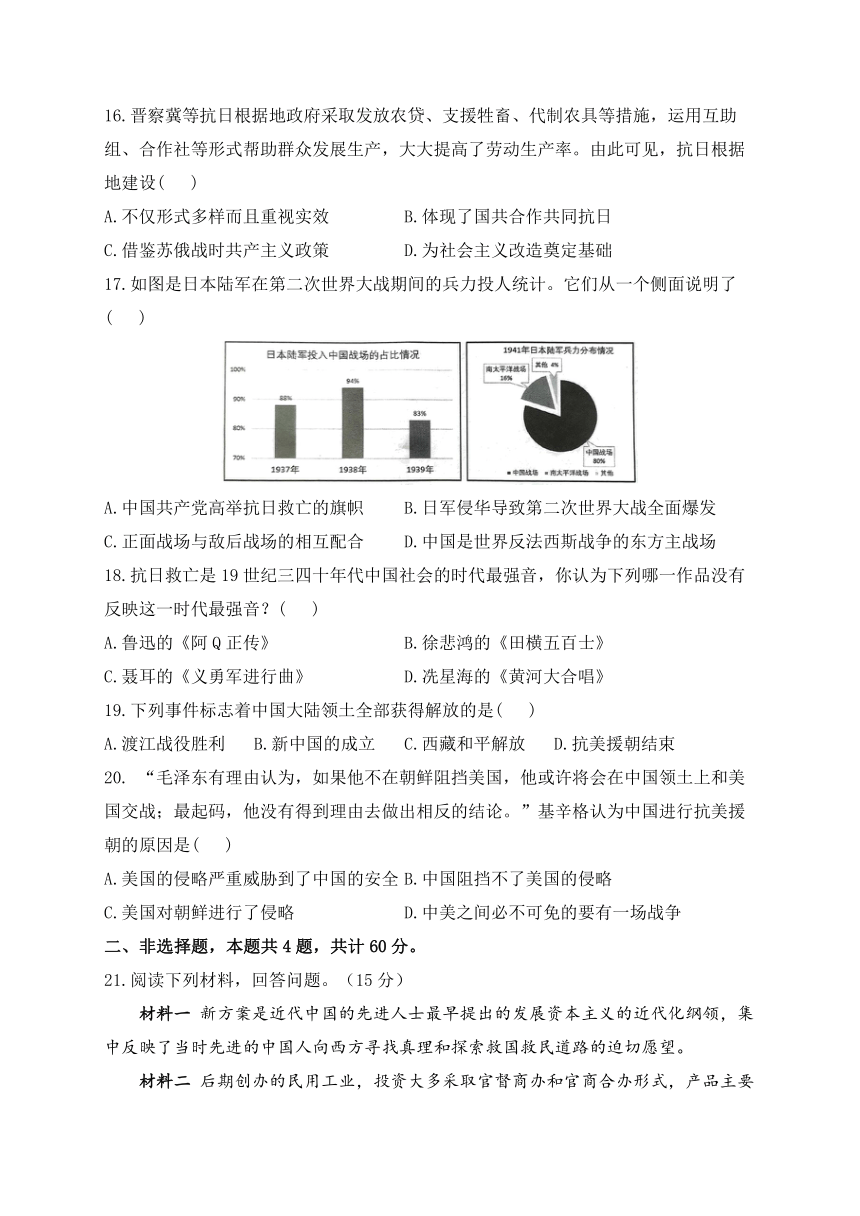

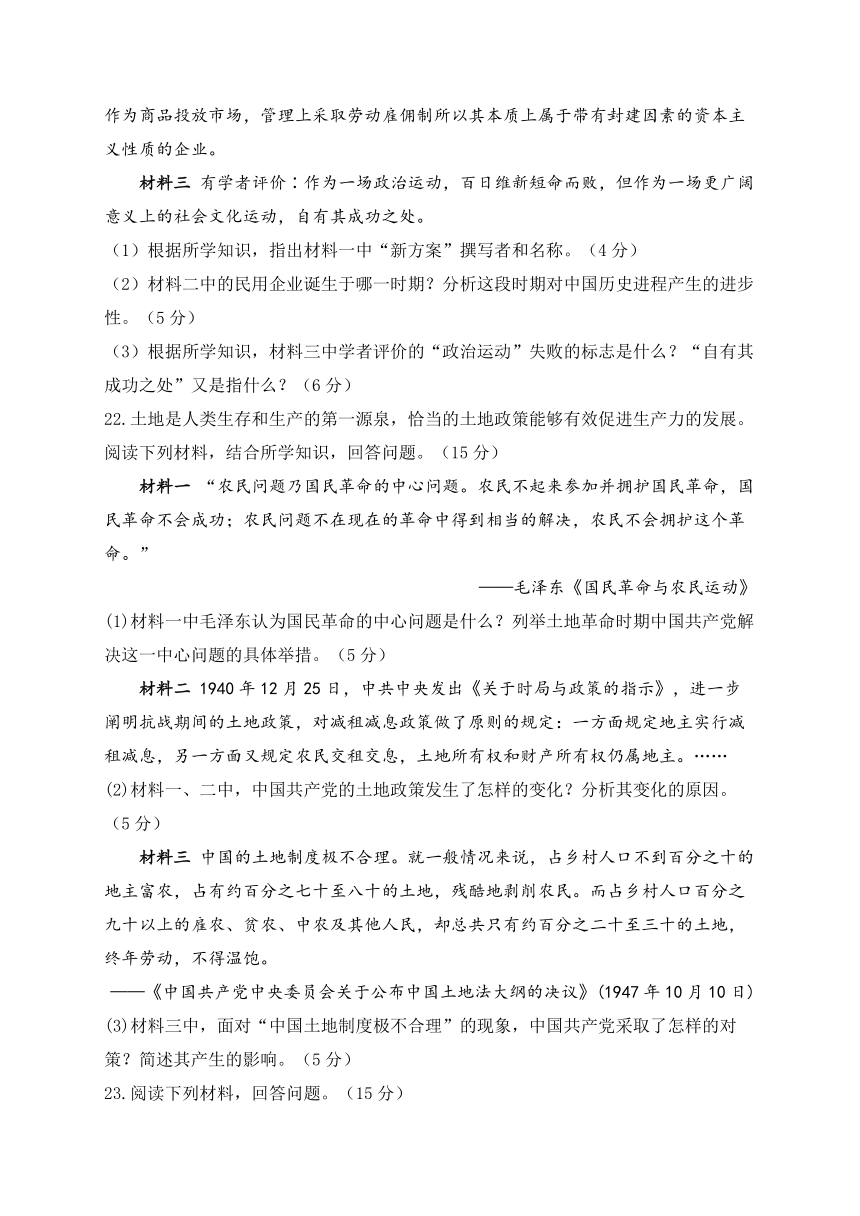

17.如图是日本陆军在第二次世界大战期间的兵力投人统计。它们从一个侧面说明了( )

A.中国共产党高举抗日救亡的旗帜 B.日军侵华导致第二次世界大战全面爆发

C.正面战场与敌后战场的相互配合 D.中国是世界反法西斯战争的东方主战场

18.抗日救亡是19世纪三四十年代中国社会的时代最强音,你认为下列哪一作品没有反映这一时代最强音?( )

A.鲁迅的《阿Q正传》 B.徐悲鸿的《田横五百士》

C.聂耳的《义勇军进行曲》 D.冼星海的《黄河大合唱》

19.下列事件标志着中国大陆领土全部获得解放的是( )

A.渡江战役胜利 B.新中国的成立 C.西藏和平解放 D.抗美援朝结束

20. “毛泽东有理由认为,如果他不在朝鲜阻挡美国,他或许将会在中国领土上和美国交战;最起码,他没有得到理由去做出相反的结论。”基辛格认为中国进行抗美援朝的原因是( )

A.美国的侵略严重威胁到了中国的安全 B.中国阻挡不了美国的侵略

C.美国对朝鲜进行了侵略 D.中美之间必不可免的要有一场战争

二、非选择题,本题共4题,共计60分。

21.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 新方案是近代中国的先进人士最早提出的发展资本主义的近代化纲领,集中反映了当时先进的中国人向西方寻找真理和探索救国救民道路的迫切愿望。

材料二 后期创办的民用工业,投资大多采取官督商办和官商合办形式,产品主要作为商品投放市场,管理上采取劳动雇佣制所以其本质上属于带有封建因素的资本主义性质的企业。

材料三 有学者评价∶作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。

(1)根据所学知识,指出材料一中“新方案”撰写者和名称。(4分)

(2)材料二中的民用企业诞生于哪一时期?分析这段时期对中国历史进程产生的进步性。(5分)

(3)根据所学知识,材料三中学者评价的“政治运动”失败的标志是什么?“自有其成功之处”又是指什么?(6分)

22.土地是人类生存和生产的第一源泉,恰当的土地政策能够有效促进生产力的发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。(15分)

材料一 “农民问题乃国民革命的中心问题。农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功;农民问题不在现在的革命中得到相当的解决,农民不会拥护这个革命。”

——毛泽东《国民革命与农民运动》

(1)材料一中毛泽东认为国民革命的中心问题是什么?列举土地革命时期中国共产党解决这一中心问题的具体举措。(5分)

材料二 1940年12月25日,中共中央发出《关于时局与政策的指示》,进一步阐明抗战期间的土地政策,对减租减息政策做了原则的规定:一方面规定地主实行减租减息,另一方面又规定农民交租交息,土地所有权和财产所有权仍属地主。……

(2)材料一、二中,中国共产党的土地政策发生了怎样的变化?分析其变化的原因。(5分)

材料三 中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。

——《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》(1947年10月10日)

(3)材料三中,面对“中国土地制度极不合理”的现象,中国共产党采取了怎样的对策?简述其产生的影响。(5分)

23.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 近代报刊业是以近代印刷业的发展为物质基础,伴随外国资本主义入侵而传入中国。19世纪70年代以来,一些知识分子仿效外国报纸,积极投入报界,引进“西学”,自办报刊,具有代表性的有艾小梅办的汉口《昭文新报》、王韬主编的香港《循环日报》、容闳等创办的上海《汇报》等。

——摘编自《中国编辑史》

材料二 19世纪末,中国民族危机空前严重。甲午中日战争以后,光绪帝下诏准许官民办报,随着清政府“言禁”、“报禁”的开放,办报出现了高潮,伴随着资产阶级革命和新文化运动的开展,一些爱国知识分子纷纷以创办报刊作为宣传其思想的武器。

——摘编自《中国近代报刊史》

(1)据材料一,指出中国近代报刊创办主体有哪些变化?(5分)

(2)据材料二,概括我国近代报刊出现和发展的原因。(5分)

(3)综上所述,谈谈近代报刊的发展对社会生活的影响。(5分)

24. 阅读下列材料,回答问题。(15分)

1949年3月23日,毛泽东、周恩来等中共中央领导人离开河北平山县西柏坡,动身前往北平。……毛泽东兴奋的说:“今天是进京的日子,不睡觉也高兴啊。今天是进京'赶考'嘛!”周恩来接茬儿说:“我们应当都能考试及格,不要退回来。”毛泽东说:“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。”后来史学界将上段历史概括为“进京赶考”,其含义就是中国共产党进入北京后,将面临着能否巩固新生的革命政权即执政能力的考验。

请回答:

建国初期(1949——1952年),毛泽东和他的战友们采取了哪些重大的措施巩固新生的革命政权并接受考验的?每项措施结果如何?(15分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:鸦片战争的目的是为了打开中国的市场,而第二次鸦片战争是为了进一步打开中国的市场,从性质上来说都是侵略中国的战争。因而在目的和性质方面带有明显的延续性,是“继续”的主要体现。所以之所以说第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大,主要是因为两次战争性质和起因相同。故选:C。

2.答案:D

3.答案:B

解析:《时局图》反映的是甲午中日战争后,帝国主义在中国强占租借地,划分势力范围,掀起瓜分中国中国狂潮。这说明清政府统治危机空前显现。第二次鸦片战争使有识之士开始受到刺痛,洋务派发动洋务运动;图片不能体现曾国藩预感清朝的危亡;第一次世界大战期间,形成了日本独霸中国局面,排除ACD.故选:B。

4.答案:D

解析:由题干时间“1900年、天津”结合所学可知,材料反映的是义和团在天津抗击八国联军的史实。D符合题意。故选:D。

5.答案:C

解析:本题考查学生的理解分析能力。根据材料信息:“海军也,都是纸糊的老虎”反映了洋务运动的彻底失败,从而说明洋务运动没有改变中国落后的现状,没能使中国走向富强。故选C项。

6.答案:C

7.答案:C

解析:根据题干材料“七十二健儿”“湿黄花”,可以判断出是“黄花岗起义”。1911年4月27日下午5时30分,黄兴率120余名敢死队员直扑两广总督署,发动了同盟会的第十次武装起义一广州起义。其中72人的遗骸由潘达微等出面收葬于广州东郊红花岗,潘达微并把红花岗改名为黄花岗,这次起义因而被称为“黄花岗起义”,C是正确的选项;ABD不符合题意。故选:C。

8.答案:AC

9.答案:A

解析:根据材料关键词“政治意义”“被低估”“不容易的一件事”可以看出,辛亥革命意义重大。故答案为A。BCD都属于对辛亥革命低估的认识,不符合题意排除。故选:A。

10.答案:B

解析:袁世凯死后,北洋军阀分裂,其中控制北京政府的是以段祺瑞为首的皖系军阀,之后的护法运动就是反对以段祺瑞为首的皖系军阀。故选:B。

11.答案:D

解析:本题考查新文化运动。结合所学知识,新文化运动的主要阵地为《新青年》,D项符合题意;A、C项与戊戌变法有关,B项是中国同盟会的机关报,A、B、C三项均不符合题意。

12.答案:A

解析:1915年,进步的知识分子陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等高举“民主”与“科学”两面大旗,以《新青年》为主要阵地,掀起了空前的思想大解放运动--新文化运动,新文化运动前期宣传民主科学,后期宣传马克思主义。新文化运动是一场空前的思想大解放运动,启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。据题干及所学知识可知,1915年《青年杂志》的创刊号封面设计为:上半部分是一排中国青年学生,下半部分为美国著名钢铁大王卡耐基的人像,并在第一刊刊文称其为“艰苦力行之成功者”,陈独秀这样设计意在启发新青年积极进取。选项A符合题意。故选:A。

13.答案:C

解析:据所学知,“七月南湖”召开的会议是中共一大,中共一大上制定了党的奋斗目标,为中国革命指明了方向。中国共产党的诞生,是中国历史上开天辞地的大事。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。C符合题意;党的历史上生死攸关的转折点应为遵义会议,排除D;中国革命转危为安的关键是红军长征,排除A;拉开了新民主主义革命的序幕,是五四运动,排除B项。故选:C。

14.答案:C

解析:1924年,中国国民党第一次全国代表大会的召开,标志着国共两党第一次合作的实现。在国共两党第一次合作中,在苏联和中国共产党的帮助下,1924年5月,国民党在广州的黄埔创办了黄埔军校,为中国革命培养了大批的军事政治人才。1926年7月进行北伐战争,掀起了国民革命运动,基本推翻了北洋军阀的统治。故①③符合题意。故选:C。

15.答案:A

16.答案:C

17.答案:D

18.答案:A

19.答案:C

解析:1951年10月,人民解放军胜利进抵拉萨,西藏和平解放。西藏和平解放,标志着祖国大陆实现了统一,大陆各族人民实现了大团结。故选:C。

20.答案:A

解析:根据所学知识可知,1950年6月到1953年7月,中华人民共和国应朝鲜政府请求,为粉碎以美国为首的“联合国军”对朝鲜的侵犯,保卫中国安全,派志愿军入朝进行抗美援朝战争,题干材料“如果他不在朝鲜阻挡美国,他或许将会在中国领土上和美国交战”体现了中国进行抗美援朝的原因是美国的侵略严重威胁到了中国的安全,A项正确;中朝军民并肩作战,取得了抗美援朝战争的胜利,中国阻挡不了美国的侵略,与题意不符,排除B项;朝鲜内战爆发,美国对朝鲜进行了侵略,与材料体现的中国进行抗美援朝的原因不相符,排除C项;中美之间必不可免的要有一场战争,不是中国抗美援朝的原因,排除D项。故选A项。

21.答案:(1)洪仁开的《资政新篇》。

(2)洋务运动时期;进步性:是中国历史上第一次近代化运动,在客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的人侵起到了一定的抵制作用。

(3)戊戌政变(或慈禧太后等发动政变);“自有其成功之处”是指戊戌变法在社会上起了思想启蒙作用。

22.答案:(1)中心问题:农民问题。举措:八七会议通过了土地革命和武装反抗国民党 反动统治的总方针;毛泽东率领工农革命军在井冈山“打土豪,分田地”,建立革命政权;开展土地革命和游击战争,创造了 “工农武装割据”的局面。

(2)变化:从“打土豪分田地”到“地主减租减息,农民交租交息”。原因:七七事变后,民族矛盾日益上升为主要矛盾;为了团结一切可以团结的力量,巩固以国共合作 为主体的抗日民族统一战线。

(3)对策:1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》;没收地主 土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地;制定了土 地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度, 发展农业生产。

影响:解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农 民革命热情和生产的积极性;翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

23.答案:(1)由外国人创办到中国人自主创办

(2)①外国资本主义入侵,民族危机加剧

②政府政策的调整

③先进人物的推动

(3)传播了西方民主科学思想;促进了近代中国思想解放;推动了社会生活的近代化等

24.答案:继续追歼国民党残余军队(和平解放西藏),实现祖国大陆的基本解放。(米棉之战)稳定物价之战 ,全国物价趋向平稳;抗美援朝,为新中国赢得了一个相对稳定的和平环境;进行土地改革,彻底废除了封建土地剥削制度。

B卷

一、选择题,本题共20小题,每小题2分,共计40分。

1.有人说:“第二次鸦片战争是鸦片战争的继续”,其主要依据是( )

A.两次战争都是由英国发起 B.两次战争都签订了不平等条约

C.两次战争的起因和性质基本相同 D.两次战争相隔时间很短

2.站在时代制高点,讴歌时代英雄。下列英雄人物探索追求的时代主题是( )

A.实现民族振兴 B.发展资本主义 C.致力近代教育 D.抵抗外来侵略

3.对下图反映的历史现象,解读准确的是( )

A.有识之士开始受到刺痛 B.清政府统治危机空前显现

C.曾国藩预感清朝的危亡 D.日本独霸中国局面的形成

4.一位记者记述了1900年6月2日发生在天津火车站的一幕:“月光照耀着这些莽汉,照耀着他们的大刀和旗帜。一排子弹射过去,大旗倒下了,又举了起来……”这描写的是( )

A.三元里民众抗英斗争 B.太平军抗击洋人

C.邓世昌率军抗击日军 D.义和团抗击八国联军

5.李鸿章晚年这样评价自己的洋务事业∶“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理不过勉强涂饰,虚有其表……”他这样认为的原因是( )

A.建立的新式海军规模太小 B.创办的军事工业只是装饰品

C.没有使中国走上富强的道路 D.促进了民族资本主义的产生

6.1898年6月,下图人物颁布“明定国是”诏书,宣布变法。下列关于变法的说法正确的是( )

A.“公车上书”标志着变法的正式开始

B.变法内容包括改革政府机构,建立民主共和国

C.变法在社会上起了思想启蒙作用

D.变法阻止了民族危机的继续加深

7.位于广州市黄埔区的辛亥革命纪念馆陈列着一幅黄兴撰写的对联:“七十二健儿酣战春云湛碧血,四百兆国子愁看秋雨湿黄花”。该对联所描述的历史事件是( )

A.萍浏醴起义 B.二次革命 C.黄花岗起义 D.护国战争

8.某导演筹拍电视连续剧《1908年北京故事》,剧本场景,你认为明显错误的是( )

A.李先生到东交民巷看望父母 B.王先生到京师大学堂看同乡

C.朋友相见多行握手和鞠躬礼 D.清军到处搜查抓捕革命党人

9.林伯渠说:“对许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被低估的……因为他们没有看到推翻几千年沿袭下来的专制政体是多么不容易的一件事”。这段话旨在强调( )

A.辛亥革命意义重大 B.广大民众尚未觉悟

C.革命时机不够成熟 D.革命缺乏社会基础

10.袁世凯死后,北洋军阀分裂。掌握着北京政府的是( )

A.以冯国璋和曹锟为首的直系军阀 B.以段祺瑞为首的皖系军阀

C.奉系军阀张作霖 D.滇系军阀唐继尧

11.新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动,如果你想更多地了解当时的情况,下列刊物中你首先应该查阅的是( )

A. B. C. D.

12.下图是1915年《青年杂志》的创刊号封面,上半部分是一排中国青年学生,下半部分为美国著名钢铁大王卡耐基的人像,并在第一刊刊文称其为“艰苦力行之成功者”。陈独秀这样设计意在( )

A.启发新青年积极进取 B.倡导国民新道德意识

C.培养国民的独立人格 D.荡涤封建旧文化毒害

13.“七月南湖水涟涟,烟雨楼台雨如烟。云将收,雾将散,湖面上升起引航的帆,引航的帆,啊……”该歌词所反映的历史事件( )

A.标志着中国革命已转危为安 B.拉开了新民主主义革命的序幕

C.推动中国革命面貌焕然一新 D.成为党历史上生死攸关的转折点

14.《绝密档案:第一次国共合作内幕》赢得了极高的点击率,使得人们再次关注第一次国共合作。历史上第一次国共合作的成果包括( )

①创办黄埔军校 ②取得抗日战争的伟大胜利

③掀起北伐战争 ④创建了农村革命根据地

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

15.“一切都变了,这是分水岭—毛泽东牢牢地掌握了领导权,并且中国共产主义运动宣布独立于莫斯科的指挥棒。从某种意义上说,这二十几个人在这里开会,是为了正式确定长征的领导和方向的彻底改变……”材料所说的“分水岭”是( )

A.遵义会议 B.八七会议 C.秋收起义 D.南昌起义

16.晋察冀等抗日根据地政府采取发放农贷、支援牲畜、代制农具等措施,运用互助组、合作社等形式帮助群众发展生产,大大提高了劳动生产率。由此可见,抗日根据地建设( )

A.不仅形式多样而且重视实效 B.体现了国共合作共同抗日

C.借鉴苏俄战时共产主义政策 D.为社会主义改造奠定基础

17.如图是日本陆军在第二次世界大战期间的兵力投人统计。它们从一个侧面说明了( )

A.中国共产党高举抗日救亡的旗帜 B.日军侵华导致第二次世界大战全面爆发

C.正面战场与敌后战场的相互配合 D.中国是世界反法西斯战争的东方主战场

18.抗日救亡是19世纪三四十年代中国社会的时代最强音,你认为下列哪一作品没有反映这一时代最强音?( )

A.鲁迅的《阿Q正传》 B.徐悲鸿的《田横五百士》

C.聂耳的《义勇军进行曲》 D.冼星海的《黄河大合唱》

19.下列事件标志着中国大陆领土全部获得解放的是( )

A.渡江战役胜利 B.新中国的成立 C.西藏和平解放 D.抗美援朝结束

20. “毛泽东有理由认为,如果他不在朝鲜阻挡美国,他或许将会在中国领土上和美国交战;最起码,他没有得到理由去做出相反的结论。”基辛格认为中国进行抗美援朝的原因是( )

A.美国的侵略严重威胁到了中国的安全 B.中国阻挡不了美国的侵略

C.美国对朝鲜进行了侵略 D.中美之间必不可免的要有一场战争

二、非选择题,本题共4题,共计60分。

21.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 新方案是近代中国的先进人士最早提出的发展资本主义的近代化纲领,集中反映了当时先进的中国人向西方寻找真理和探索救国救民道路的迫切愿望。

材料二 后期创办的民用工业,投资大多采取官督商办和官商合办形式,产品主要作为商品投放市场,管理上采取劳动雇佣制所以其本质上属于带有封建因素的资本主义性质的企业。

材料三 有学者评价∶作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。

(1)根据所学知识,指出材料一中“新方案”撰写者和名称。(4分)

(2)材料二中的民用企业诞生于哪一时期?分析这段时期对中国历史进程产生的进步性。(5分)

(3)根据所学知识,材料三中学者评价的“政治运动”失败的标志是什么?“自有其成功之处”又是指什么?(6分)

22.土地是人类生存和生产的第一源泉,恰当的土地政策能够有效促进生产力的发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。(15分)

材料一 “农民问题乃国民革命的中心问题。农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功;农民问题不在现在的革命中得到相当的解决,农民不会拥护这个革命。”

——毛泽东《国民革命与农民运动》

(1)材料一中毛泽东认为国民革命的中心问题是什么?列举土地革命时期中国共产党解决这一中心问题的具体举措。(5分)

材料二 1940年12月25日,中共中央发出《关于时局与政策的指示》,进一步阐明抗战期间的土地政策,对减租减息政策做了原则的规定:一方面规定地主实行减租减息,另一方面又规定农民交租交息,土地所有权和财产所有权仍属地主。……

(2)材料一、二中,中国共产党的土地政策发生了怎样的变化?分析其变化的原因。(5分)

材料三 中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。

——《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》(1947年10月10日)

(3)材料三中,面对“中国土地制度极不合理”的现象,中国共产党采取了怎样的对策?简述其产生的影响。(5分)

23.阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一 近代报刊业是以近代印刷业的发展为物质基础,伴随外国资本主义入侵而传入中国。19世纪70年代以来,一些知识分子仿效外国报纸,积极投入报界,引进“西学”,自办报刊,具有代表性的有艾小梅办的汉口《昭文新报》、王韬主编的香港《循环日报》、容闳等创办的上海《汇报》等。

——摘编自《中国编辑史》

材料二 19世纪末,中国民族危机空前严重。甲午中日战争以后,光绪帝下诏准许官民办报,随着清政府“言禁”、“报禁”的开放,办报出现了高潮,伴随着资产阶级革命和新文化运动的开展,一些爱国知识分子纷纷以创办报刊作为宣传其思想的武器。

——摘编自《中国近代报刊史》

(1)据材料一,指出中国近代报刊创办主体有哪些变化?(5分)

(2)据材料二,概括我国近代报刊出现和发展的原因。(5分)

(3)综上所述,谈谈近代报刊的发展对社会生活的影响。(5分)

24. 阅读下列材料,回答问题。(15分)

1949年3月23日,毛泽东、周恩来等中共中央领导人离开河北平山县西柏坡,动身前往北平。……毛泽东兴奋的说:“今天是进京的日子,不睡觉也高兴啊。今天是进京'赶考'嘛!”周恩来接茬儿说:“我们应当都能考试及格,不要退回来。”毛泽东说:“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。”后来史学界将上段历史概括为“进京赶考”,其含义就是中国共产党进入北京后,将面临着能否巩固新生的革命政权即执政能力的考验。

请回答:

建国初期(1949——1952年),毛泽东和他的战友们采取了哪些重大的措施巩固新生的革命政权并接受考验的?每项措施结果如何?(15分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:鸦片战争的目的是为了打开中国的市场,而第二次鸦片战争是为了进一步打开中国的市场,从性质上来说都是侵略中国的战争。因而在目的和性质方面带有明显的延续性,是“继续”的主要体现。所以之所以说第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大,主要是因为两次战争性质和起因相同。故选:C。

2.答案:D

3.答案:B

解析:《时局图》反映的是甲午中日战争后,帝国主义在中国强占租借地,划分势力范围,掀起瓜分中国中国狂潮。这说明清政府统治危机空前显现。第二次鸦片战争使有识之士开始受到刺痛,洋务派发动洋务运动;图片不能体现曾国藩预感清朝的危亡;第一次世界大战期间,形成了日本独霸中国局面,排除ACD.故选:B。

4.答案:D

解析:由题干时间“1900年、天津”结合所学可知,材料反映的是义和团在天津抗击八国联军的史实。D符合题意。故选:D。

5.答案:C

解析:本题考查学生的理解分析能力。根据材料信息:“海军也,都是纸糊的老虎”反映了洋务运动的彻底失败,从而说明洋务运动没有改变中国落后的现状,没能使中国走向富强。故选C项。

6.答案:C

7.答案:C

解析:根据题干材料“七十二健儿”“湿黄花”,可以判断出是“黄花岗起义”。1911年4月27日下午5时30分,黄兴率120余名敢死队员直扑两广总督署,发动了同盟会的第十次武装起义一广州起义。其中72人的遗骸由潘达微等出面收葬于广州东郊红花岗,潘达微并把红花岗改名为黄花岗,这次起义因而被称为“黄花岗起义”,C是正确的选项;ABD不符合题意。故选:C。

8.答案:AC

9.答案:A

解析:根据材料关键词“政治意义”“被低估”“不容易的一件事”可以看出,辛亥革命意义重大。故答案为A。BCD都属于对辛亥革命低估的认识,不符合题意排除。故选:A。

10.答案:B

解析:袁世凯死后,北洋军阀分裂,其中控制北京政府的是以段祺瑞为首的皖系军阀,之后的护法运动就是反对以段祺瑞为首的皖系军阀。故选:B。

11.答案:D

解析:本题考查新文化运动。结合所学知识,新文化运动的主要阵地为《新青年》,D项符合题意;A、C项与戊戌变法有关,B项是中国同盟会的机关报,A、B、C三项均不符合题意。

12.答案:A

解析:1915年,进步的知识分子陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等高举“民主”与“科学”两面大旗,以《新青年》为主要阵地,掀起了空前的思想大解放运动--新文化运动,新文化运动前期宣传民主科学,后期宣传马克思主义。新文化运动是一场空前的思想大解放运动,启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。据题干及所学知识可知,1915年《青年杂志》的创刊号封面设计为:上半部分是一排中国青年学生,下半部分为美国著名钢铁大王卡耐基的人像,并在第一刊刊文称其为“艰苦力行之成功者”,陈独秀这样设计意在启发新青年积极进取。选项A符合题意。故选:A。

13.答案:C

解析:据所学知,“七月南湖”召开的会议是中共一大,中共一大上制定了党的奋斗目标,为中国革命指明了方向。中国共产党的诞生,是中国历史上开天辞地的大事。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。C符合题意;党的历史上生死攸关的转折点应为遵义会议,排除D;中国革命转危为安的关键是红军长征,排除A;拉开了新民主主义革命的序幕,是五四运动,排除B项。故选:C。

14.答案:C

解析:1924年,中国国民党第一次全国代表大会的召开,标志着国共两党第一次合作的实现。在国共两党第一次合作中,在苏联和中国共产党的帮助下,1924年5月,国民党在广州的黄埔创办了黄埔军校,为中国革命培养了大批的军事政治人才。1926年7月进行北伐战争,掀起了国民革命运动,基本推翻了北洋军阀的统治。故①③符合题意。故选:C。

15.答案:A

16.答案:C

17.答案:D

18.答案:A

19.答案:C

解析:1951年10月,人民解放军胜利进抵拉萨,西藏和平解放。西藏和平解放,标志着祖国大陆实现了统一,大陆各族人民实现了大团结。故选:C。

20.答案:A

解析:根据所学知识可知,1950年6月到1953年7月,中华人民共和国应朝鲜政府请求,为粉碎以美国为首的“联合国军”对朝鲜的侵犯,保卫中国安全,派志愿军入朝进行抗美援朝战争,题干材料“如果他不在朝鲜阻挡美国,他或许将会在中国领土上和美国交战”体现了中国进行抗美援朝的原因是美国的侵略严重威胁到了中国的安全,A项正确;中朝军民并肩作战,取得了抗美援朝战争的胜利,中国阻挡不了美国的侵略,与题意不符,排除B项;朝鲜内战爆发,美国对朝鲜进行了侵略,与材料体现的中国进行抗美援朝的原因不相符,排除C项;中美之间必不可免的要有一场战争,不是中国抗美援朝的原因,排除D项。故选A项。

21.答案:(1)洪仁开的《资政新篇》。

(2)洋务运动时期;进步性:是中国历史上第一次近代化运动,在客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的人侵起到了一定的抵制作用。

(3)戊戌政变(或慈禧太后等发动政变);“自有其成功之处”是指戊戌变法在社会上起了思想启蒙作用。

22.答案:(1)中心问题:农民问题。举措:八七会议通过了土地革命和武装反抗国民党 反动统治的总方针;毛泽东率领工农革命军在井冈山“打土豪,分田地”,建立革命政权;开展土地革命和游击战争,创造了 “工农武装割据”的局面。

(2)变化:从“打土豪分田地”到“地主减租减息,农民交租交息”。原因:七七事变后,民族矛盾日益上升为主要矛盾;为了团结一切可以团结的力量,巩固以国共合作 为主体的抗日民族统一战线。

(3)对策:1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》;没收地主 土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地;制定了土 地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度, 发展农业生产。

影响:解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农 民革命热情和生产的积极性;翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

23.答案:(1)由外国人创办到中国人自主创办

(2)①外国资本主义入侵,民族危机加剧

②政府政策的调整

③先进人物的推动

(3)传播了西方民主科学思想;促进了近代中国思想解放;推动了社会生活的近代化等

24.答案:继续追歼国民党残余军队(和平解放西藏),实现祖国大陆的基本解放。(米棉之战)稳定物价之战 ,全国物价趋向平稳;抗美援朝,为新中国赢得了一个相对稳定的和平环境;进行土地改革,彻底废除了封建土地剥削制度。

同课章节目录