部编版五年级语文下册第一单元测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版五年级语文下册第一单元测试(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-03 22:42:03 | ||

图片预览

文档简介

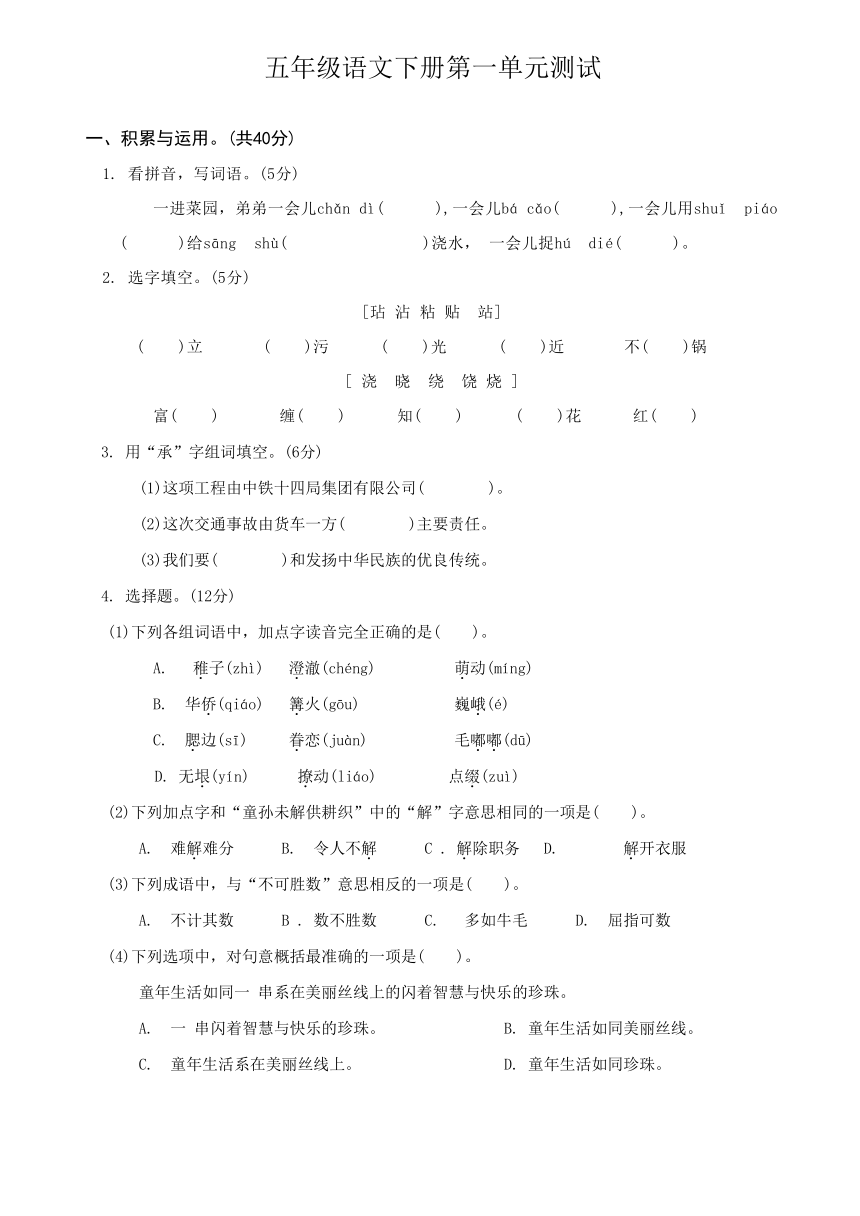

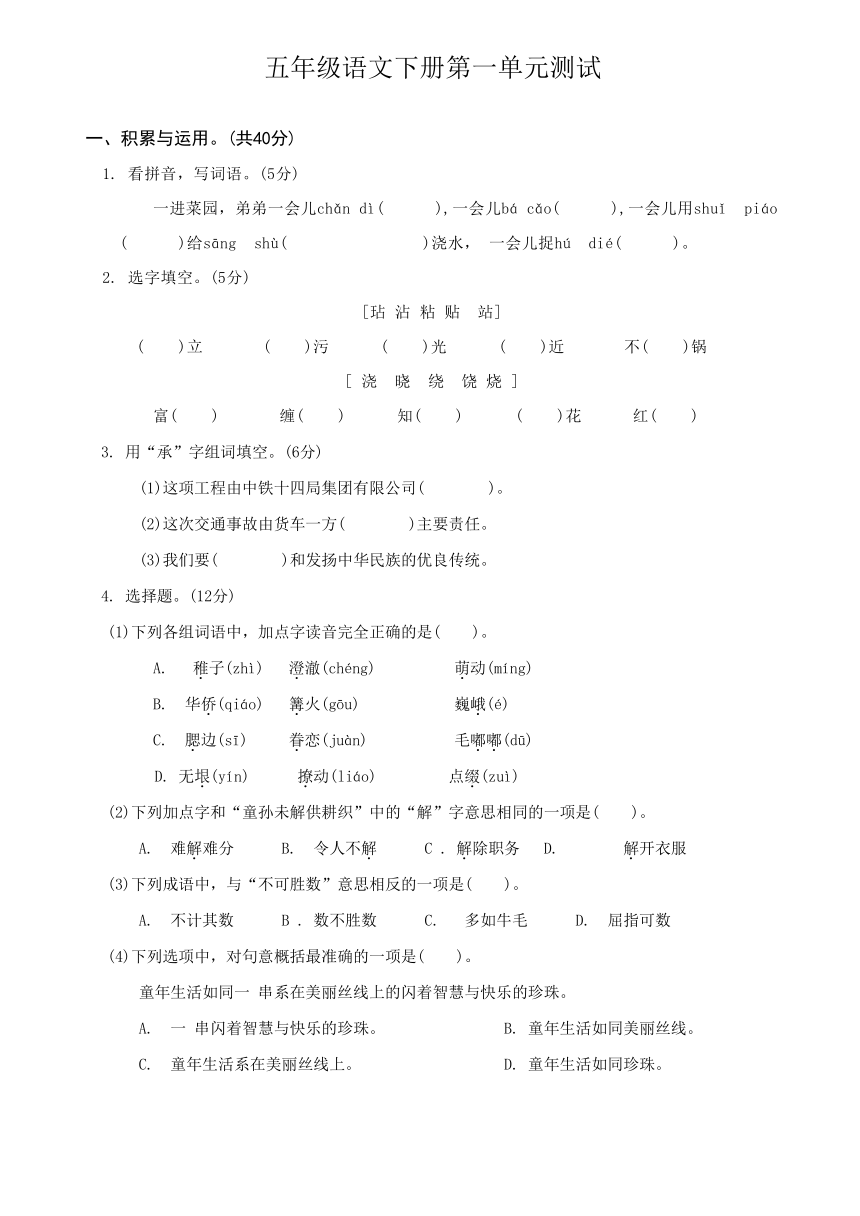

五年级语文下册第一单元测试

一、积累与运用。(共40分)

1. 看拼音,写词语。(5分)

一进菜园,弟弟一会儿chǎn dì( ),一会儿bá cǎo( ),一会儿用shuǐ piáo

( )给sāng shù( )浇水, 一会儿捉hú dié( )。

2. 选字填空。(5分)

[玷 沾 粘 贴 站]

( )立 ( )污 ( )光 ( )近 不( )锅

[ 浇 晓 绕 饶 烧 ]

富( ) 缠( ) 知( ) ( )花 红( )

3. 用“承”字组词填空。(6分)

(1)这项工程由中铁十四局集团有限公司( )。

(2)这次交通事故由货车一方( )主要责任。

(3)我们要( )和发扬中华民族的优良传统。

4. 选择题。(12分)

(1)下列各组词语中,加点字读音完全正确的是( )。

A. 稚子(zhì) 澄澈(chéng) 萌动(míng)

B. 华侨(qiáo) 篝火(gōu) 巍峨(é)

C. 腮边(sī) 眷恋(juàn) 毛嘟嘟(dū)

D. 无垠(yín) 撩动(liáo) 点缀(zuì)

(2)下列加点字和“童孙未解供耕织”中的“解”字意思相同的一项是( )。

A. 难解难分 B. 令人不解 C . 解除职务 D. 解开衣服

(3)下列成语中,与“不可胜数”意思相反的一项是( )。

A. 不计其数 B . 数不胜数 C. 多如牛毛 D. 屈指可数

(4)下列选项中,对句意概括最准确的一项是( )。

童年生活如同一 串系在美丽丝线上的闪着智慧与快乐的珍珠。

A. 一 串闪着智慧与快乐的珍珠。 B. 童年生活如同美丽丝线。

C. 童年生活系在美丽丝线上。 D. 童年生活如同珍珠。

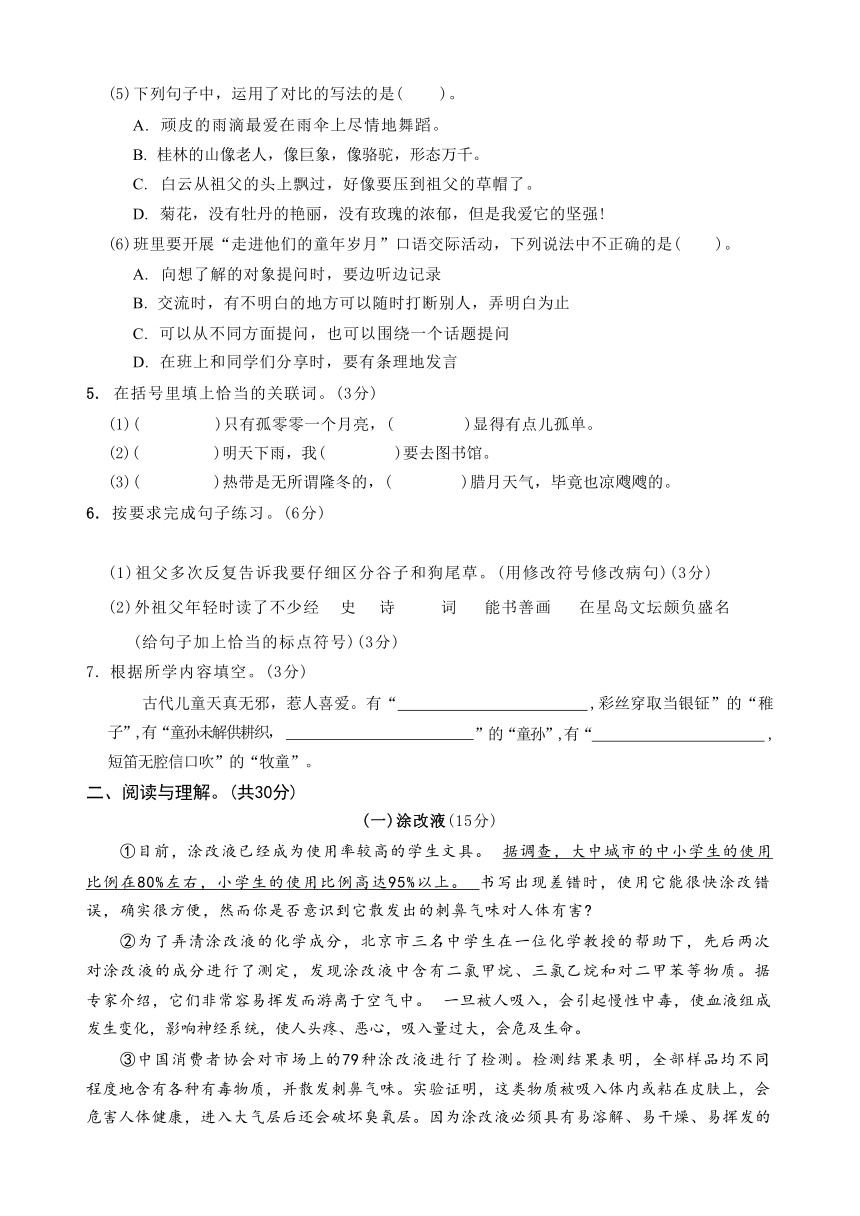

(5)下列句子中,运用了对比的写法的是( )。

A. 顽皮的雨滴最爱在雨伞上尽情地舞蹈。

B. 桂林的山像老人,像巨象,像骆驼,形态万千。

C. 白云从祖父的头上飘过,好像要压到祖父的草帽了。

D. 菊花,没有牡丹的艳丽,没有玫瑰的浓郁,但是我爱它的坚强!

(6)班里要开展“走进他们的童年岁月”口语交际活动,下列说法中不正确的是( )。

A. 向想了解的对象提问时,要边听边记录

B. 交流时,有不明白的地方可以随时打断别人,弄明白为止

C. 可以从不同方面提问,也可以围绕一个话题提问

D. 在班上和同学们分享时,要有条理地发言

5. 在括号里填上恰当的关联词。(3分)

(1)( )只有孤零零一个月亮,( )显得有点儿孤单。

(2)( )明天下雨,我( )要去图书馆。

(3)( )热带是无所谓隆冬的,( )腊月天气,毕竟也凉飕飕的。

6. 按要求完成句子练习。(6分)

(1)祖父多次反复告诉我要仔细区分谷子和狗尾草。(用修改符号修改病句)(3分)

(2)外祖父年轻时读了不少经 史 诗 词 能书善画 在星岛文坛颇负盛名

(给句子加上恰当的标点符号)(3分)

7. 根据所学内容填空。(3分)

古代儿童天真无邪,惹人喜爱。有“ ,彩丝穿取当银钲”的“稚 子”,有“童孙未解供耕织, ”的“童孙”,有“ ,

短笛无腔信口吹”的“牧童”。

二、阅读与理解。(共30分)

(一)涂改液(15分)

①目前,涂改液已经成为使用率较高的学生文具。 据调查,大中城市的中小学生的使用

比例在80%左右,小学生的使用比例高达95%以上。 书写出现差错时,使用它能很快涂改错

误,确实很方便,然而你是否意识到它散发出的刺鼻气味对人体有害

②为了弄清涂改液的化学成分,北京市三名中学生在一位化学教授的帮助下,先后两次 对涂改液的成分进行了测定,发现涂改液中含有二氯甲烷、三氯乙烷和对二甲苯等物质。据 专家介绍,它们非常容易挥发而游离于空气中。 一旦被人吸入,会引起慢性中毒,使血液组成

发生变化,影响神经系统,使人头疼、恶心,吸入量过大,会危及生命。

③中国消费者协会对市场上的79种涂改液进行了检测。检测结果表明,全部样品均不同 程度地含有各种有毒物质,并散发刺鼻气味。实验证明,这类物质被吸入体内或粘在皮肤上,会

危害人体健康,进入大气层后还会破坏臭氧层。因为涂改液必须具有易溶解、易干燥、易挥发的

特点,所以尽管作为涂改液溶剂的卤代烃和苯系物对身体有害,但在未找到合适替代物之前还

要沿用,因此,短时间内国内市场上的涂改液成分不会有大的改变。

1. 第①段画“ ”的句子运用了什么说明方法 这样写有什么好处 (3分)

2. 第①段中,“然而你是否意识到它散发出的刺鼻气味对人体有害 ”在表达上有什么作用

(3分)

3. 第③段中加点的“大的”两个字能否删掉 为什么 (3分)

4. 第③段中的“合适替代物”指的是( )。(2分)

A. 方便涂改文字的东西

B. 安全无毒的文具

C. 没有刺鼻气味的溶剂

D. 有涂改效果并安全无毒的溶剂

5. 晓阳写作业时很爱用涂改液,请你结合文本信息,告诉他用涂改液的危害。(4分)

(二)笔墨童年 (15分)

在山水萧瑟、岁月荒寒的家乡,我度过了非常美丽的童年。

千般美丽中,有一半,竞与笔墨有关。

那个冬天太冷了,河结了冰,湖结了冰,连家里的水缸也结了冰。 就在这样的日子,小学

要进行期末考试了。

破旧的教室里,每个孩子都在用心磨墨。磨得快的,已经把毛笔在砚石上蘸来蘸去,准备

答卷。那年月,铅笔、钢笔都还没有传到这个僻远的山村。

磨墨要用水,教室门口有一个小水桶,孩子们平日上课时天天取用。但今天,那水桶也结 了冰,刚刚还是用半块碎砖砸开冰面,才哆哆嗦嗦将水舀到砚台上的。孩子们都在担心,考到

一半,砚台结冰了怎么办

这时, 一位乐呵呵的男老师走进教室。他从棉衣襟里取出一瓶白酒,给每个孩子的砚台

上都倒几滴,说:“这就不会结冰了,放心写吧!”

于是,教室里酒香阵阵,答卷上也酒香阵阵。我们的毛笔字, 一开始就有李白余韵。

其实岂止是李白。长大后才知道,就在我们小学的西面,比李白早四百年左右, 一群人已

经在蘸酒写字了,领头的那个人叫王羲之,写出的答卷叫《兰亭集序》。

我上小学时只有四岁,自然成了老师们的重点保护对象。上课时都用毛笔记录,我太小了,弄

得两手都是墨,又沾到了脸上。因此,每次下课,老师就会快速抱起我,冲到校门口的小河边,把我

的脸和手都洗干净,然后,再快速抱着我回到座位,让下一节课的老师看着舒服一点。但是,下一节 课的老师又会重复做这样的事。于是,那些奔跑的脚步,那些抱持的手臂,那些清亮的河水,加在一

起,成了我最隆重的书法入门课。如果我写不好毛笔字,天理不容。

后来,学校里有了一个图书馆。由于书很少,老师规定,用一页小楷,借一本书。不久又 加码,提高为两页小楷借一本书。就在那时,我初次听到老师把毛笔字说成“书法”,因此立即

产生误会,以为“书法”就是“借书的方法”。这个误会,倒是不错。

当时,学校外面识字的人很少。但毕竟是王阳明、黄宗羲的家乡,民间有一个规矩,路上 见到一片写过字的纸,哪怕只是小小一角,哪怕已经污损,也万不可踩踏。过路的农夫见了, 都会弯下腰去,恭恭敬敬地捡起来,用手掌捧着,向吴山庙走去。庙门边上,有一个石炉,上刻 四个字:敬惜字纸。石炉里还有余烬,把字纸放进去,有时有一簇小火,有时没有火,只见字纸

慢慢变得焦黄,最终化为灰烬。

家乡近海,有不少渔民。哪一个季节,如果发愿要到远海打鱼,船主一定会步行几里地, 找一个读书人,用一篮鸡蛋、 一捆鱼干,换得一叠字纸。他们相信,天下最重的,是这些黑森森

的毛笔字。只有把一叠字纸压在舱底,才敢破浪远航。

那些在路上捡字纸的农夫,以及把字纸压在舱底的渔民,都不识字。不识字的人尊重文

字,就像我们崇拜从未谋面的神明,是为世间之礼、天地之敬。

这是我的起点。起点对我,多有佑护。笔墨为仗,行至今日。

1. 文中哪些事说明了乡间百姓对字纸的无比敬重 请概括其中的两件。(4分)

2. “如果我写不好毛笔字,天理不容”的主要原因是什么 ( )(2分)

A. “我”有老师们的亲自指点。

B. “我”四岁时就开始练毛笔字。

C. “我”得到了老师们太多关爱。

D. “我”上课时都是用毛笔记录。

3. 对“他们相信,天下最重的,是这些黑森森的毛笔字”理解最准确的是( )。(2分)

A. 渔民觉得写了毛笔字的纸是最沉的

B. 渔民觉得有字纸保佑,心里最踏实

C. 渔民觉得有了字纸相助,能多打鱼

D. 渔民觉得出海前请人写毛笔字最重要

4,画“ ”的句子写出了冬天的什么特点 体会并写写加点部分的表达效果。(3分)

5. 作者通过回忆童年往事,表达了怎样的思想感情 (4分)

三、表达与交流。(共30分)

成长中,我们总会犯错,但我们要珍惜每一次摔倒,学会长大。以“我错了”为题,写一篇

作文。内容要具体,感情要真实。400字左右。

第一单元参考答案

一、1 .铲地 拔草 水瓢 桑树 蝴蝶

2. 站 玷 沾 贴 粘 饶 绕 晓 浇 烧

3. 示例:(1)承包 (2)承担 (3)继承

4. (1)B (2)B (3)D (4)D (5)D (6)B

5. 示例:(1)如果……就…… (2)即使……也…… (3)虽然……但是……

6. (1)示例:

(2)、 、 、 , , 。

7. 稚子金盆脱晓冰 也傍桑阴学种瓜 牧童归去横牛背

二、(一)1.列数字。 准确、具体地说明涂改液 已经成为使用率较高的学生文具。

2. 引起读者的注意和思考;引出下文 的说明内容;设置悬念。

3. 不能。 “大的”指改变的程度,文 中是说短时间内国内市场上的涂改 液成分不会有很大变化,但不是完 全没有变化,删掉后,就变成了一定 没有变化,与原文意思不符。“大 的”体现了说明文语言的严谨性、准 确性。

4. D

5. 涂改液中的有害物质一旦被人吸入 或粘在皮肤上,就会危害人体健康, 进入大气层后还会破坏臭氧层。

(二)1.示例:用小楷字借书;看见路上有写过字的纸,恭敬地捡起来。

C

3. B

4. 通过对河、湖、家里的水缸的描写, 突出了冬天“冷”的特点。

5. 对童年的怀念之情,对笔墨的敬惜 之情。

三、略

一、积累与运用。(共40分)

1. 看拼音,写词语。(5分)

一进菜园,弟弟一会儿chǎn dì( ),一会儿bá cǎo( ),一会儿用shuǐ piáo

( )给sāng shù( )浇水, 一会儿捉hú dié( )。

2. 选字填空。(5分)

[玷 沾 粘 贴 站]

( )立 ( )污 ( )光 ( )近 不( )锅

[ 浇 晓 绕 饶 烧 ]

富( ) 缠( ) 知( ) ( )花 红( )

3. 用“承”字组词填空。(6分)

(1)这项工程由中铁十四局集团有限公司( )。

(2)这次交通事故由货车一方( )主要责任。

(3)我们要( )和发扬中华民族的优良传统。

4. 选择题。(12分)

(1)下列各组词语中,加点字读音完全正确的是( )。

A. 稚子(zhì) 澄澈(chéng) 萌动(míng)

B. 华侨(qiáo) 篝火(gōu) 巍峨(é)

C. 腮边(sī) 眷恋(juàn) 毛嘟嘟(dū)

D. 无垠(yín) 撩动(liáo) 点缀(zuì)

(2)下列加点字和“童孙未解供耕织”中的“解”字意思相同的一项是( )。

A. 难解难分 B. 令人不解 C . 解除职务 D. 解开衣服

(3)下列成语中,与“不可胜数”意思相反的一项是( )。

A. 不计其数 B . 数不胜数 C. 多如牛毛 D. 屈指可数

(4)下列选项中,对句意概括最准确的一项是( )。

童年生活如同一 串系在美丽丝线上的闪着智慧与快乐的珍珠。

A. 一 串闪着智慧与快乐的珍珠。 B. 童年生活如同美丽丝线。

C. 童年生活系在美丽丝线上。 D. 童年生活如同珍珠。

(5)下列句子中,运用了对比的写法的是( )。

A. 顽皮的雨滴最爱在雨伞上尽情地舞蹈。

B. 桂林的山像老人,像巨象,像骆驼,形态万千。

C. 白云从祖父的头上飘过,好像要压到祖父的草帽了。

D. 菊花,没有牡丹的艳丽,没有玫瑰的浓郁,但是我爱它的坚强!

(6)班里要开展“走进他们的童年岁月”口语交际活动,下列说法中不正确的是( )。

A. 向想了解的对象提问时,要边听边记录

B. 交流时,有不明白的地方可以随时打断别人,弄明白为止

C. 可以从不同方面提问,也可以围绕一个话题提问

D. 在班上和同学们分享时,要有条理地发言

5. 在括号里填上恰当的关联词。(3分)

(1)( )只有孤零零一个月亮,( )显得有点儿孤单。

(2)( )明天下雨,我( )要去图书馆。

(3)( )热带是无所谓隆冬的,( )腊月天气,毕竟也凉飕飕的。

6. 按要求完成句子练习。(6分)

(1)祖父多次反复告诉我要仔细区分谷子和狗尾草。(用修改符号修改病句)(3分)

(2)外祖父年轻时读了不少经 史 诗 词 能书善画 在星岛文坛颇负盛名

(给句子加上恰当的标点符号)(3分)

7. 根据所学内容填空。(3分)

古代儿童天真无邪,惹人喜爱。有“ ,彩丝穿取当银钲”的“稚 子”,有“童孙未解供耕织, ”的“童孙”,有“ ,

短笛无腔信口吹”的“牧童”。

二、阅读与理解。(共30分)

(一)涂改液(15分)

①目前,涂改液已经成为使用率较高的学生文具。 据调查,大中城市的中小学生的使用

比例在80%左右,小学生的使用比例高达95%以上。 书写出现差错时,使用它能很快涂改错

误,确实很方便,然而你是否意识到它散发出的刺鼻气味对人体有害

②为了弄清涂改液的化学成分,北京市三名中学生在一位化学教授的帮助下,先后两次 对涂改液的成分进行了测定,发现涂改液中含有二氯甲烷、三氯乙烷和对二甲苯等物质。据 专家介绍,它们非常容易挥发而游离于空气中。 一旦被人吸入,会引起慢性中毒,使血液组成

发生变化,影响神经系统,使人头疼、恶心,吸入量过大,会危及生命。

③中国消费者协会对市场上的79种涂改液进行了检测。检测结果表明,全部样品均不同 程度地含有各种有毒物质,并散发刺鼻气味。实验证明,这类物质被吸入体内或粘在皮肤上,会

危害人体健康,进入大气层后还会破坏臭氧层。因为涂改液必须具有易溶解、易干燥、易挥发的

特点,所以尽管作为涂改液溶剂的卤代烃和苯系物对身体有害,但在未找到合适替代物之前还

要沿用,因此,短时间内国内市场上的涂改液成分不会有大的改变。

1. 第①段画“ ”的句子运用了什么说明方法 这样写有什么好处 (3分)

2. 第①段中,“然而你是否意识到它散发出的刺鼻气味对人体有害 ”在表达上有什么作用

(3分)

3. 第③段中加点的“大的”两个字能否删掉 为什么 (3分)

4. 第③段中的“合适替代物”指的是( )。(2分)

A. 方便涂改文字的东西

B. 安全无毒的文具

C. 没有刺鼻气味的溶剂

D. 有涂改效果并安全无毒的溶剂

5. 晓阳写作业时很爱用涂改液,请你结合文本信息,告诉他用涂改液的危害。(4分)

(二)笔墨童年 (15分)

在山水萧瑟、岁月荒寒的家乡,我度过了非常美丽的童年。

千般美丽中,有一半,竞与笔墨有关。

那个冬天太冷了,河结了冰,湖结了冰,连家里的水缸也结了冰。 就在这样的日子,小学

要进行期末考试了。

破旧的教室里,每个孩子都在用心磨墨。磨得快的,已经把毛笔在砚石上蘸来蘸去,准备

答卷。那年月,铅笔、钢笔都还没有传到这个僻远的山村。

磨墨要用水,教室门口有一个小水桶,孩子们平日上课时天天取用。但今天,那水桶也结 了冰,刚刚还是用半块碎砖砸开冰面,才哆哆嗦嗦将水舀到砚台上的。孩子们都在担心,考到

一半,砚台结冰了怎么办

这时, 一位乐呵呵的男老师走进教室。他从棉衣襟里取出一瓶白酒,给每个孩子的砚台

上都倒几滴,说:“这就不会结冰了,放心写吧!”

于是,教室里酒香阵阵,答卷上也酒香阵阵。我们的毛笔字, 一开始就有李白余韵。

其实岂止是李白。长大后才知道,就在我们小学的西面,比李白早四百年左右, 一群人已

经在蘸酒写字了,领头的那个人叫王羲之,写出的答卷叫《兰亭集序》。

我上小学时只有四岁,自然成了老师们的重点保护对象。上课时都用毛笔记录,我太小了,弄

得两手都是墨,又沾到了脸上。因此,每次下课,老师就会快速抱起我,冲到校门口的小河边,把我

的脸和手都洗干净,然后,再快速抱着我回到座位,让下一节课的老师看着舒服一点。但是,下一节 课的老师又会重复做这样的事。于是,那些奔跑的脚步,那些抱持的手臂,那些清亮的河水,加在一

起,成了我最隆重的书法入门课。如果我写不好毛笔字,天理不容。

后来,学校里有了一个图书馆。由于书很少,老师规定,用一页小楷,借一本书。不久又 加码,提高为两页小楷借一本书。就在那时,我初次听到老师把毛笔字说成“书法”,因此立即

产生误会,以为“书法”就是“借书的方法”。这个误会,倒是不错。

当时,学校外面识字的人很少。但毕竟是王阳明、黄宗羲的家乡,民间有一个规矩,路上 见到一片写过字的纸,哪怕只是小小一角,哪怕已经污损,也万不可踩踏。过路的农夫见了, 都会弯下腰去,恭恭敬敬地捡起来,用手掌捧着,向吴山庙走去。庙门边上,有一个石炉,上刻 四个字:敬惜字纸。石炉里还有余烬,把字纸放进去,有时有一簇小火,有时没有火,只见字纸

慢慢变得焦黄,最终化为灰烬。

家乡近海,有不少渔民。哪一个季节,如果发愿要到远海打鱼,船主一定会步行几里地, 找一个读书人,用一篮鸡蛋、 一捆鱼干,换得一叠字纸。他们相信,天下最重的,是这些黑森森

的毛笔字。只有把一叠字纸压在舱底,才敢破浪远航。

那些在路上捡字纸的农夫,以及把字纸压在舱底的渔民,都不识字。不识字的人尊重文

字,就像我们崇拜从未谋面的神明,是为世间之礼、天地之敬。

这是我的起点。起点对我,多有佑护。笔墨为仗,行至今日。

1. 文中哪些事说明了乡间百姓对字纸的无比敬重 请概括其中的两件。(4分)

2. “如果我写不好毛笔字,天理不容”的主要原因是什么 ( )(2分)

A. “我”有老师们的亲自指点。

B. “我”四岁时就开始练毛笔字。

C. “我”得到了老师们太多关爱。

D. “我”上课时都是用毛笔记录。

3. 对“他们相信,天下最重的,是这些黑森森的毛笔字”理解最准确的是( )。(2分)

A. 渔民觉得写了毛笔字的纸是最沉的

B. 渔民觉得有字纸保佑,心里最踏实

C. 渔民觉得有了字纸相助,能多打鱼

D. 渔民觉得出海前请人写毛笔字最重要

4,画“ ”的句子写出了冬天的什么特点 体会并写写加点部分的表达效果。(3分)

5. 作者通过回忆童年往事,表达了怎样的思想感情 (4分)

三、表达与交流。(共30分)

成长中,我们总会犯错,但我们要珍惜每一次摔倒,学会长大。以“我错了”为题,写一篇

作文。内容要具体,感情要真实。400字左右。

第一单元参考答案

一、1 .铲地 拔草 水瓢 桑树 蝴蝶

2. 站 玷 沾 贴 粘 饶 绕 晓 浇 烧

3. 示例:(1)承包 (2)承担 (3)继承

4. (1)B (2)B (3)D (4)D (5)D (6)B

5. 示例:(1)如果……就…… (2)即使……也…… (3)虽然……但是……

6. (1)示例:

(2)、 、 、 , , 。

7. 稚子金盆脱晓冰 也傍桑阴学种瓜 牧童归去横牛背

二、(一)1.列数字。 准确、具体地说明涂改液 已经成为使用率较高的学生文具。

2. 引起读者的注意和思考;引出下文 的说明内容;设置悬念。

3. 不能。 “大的”指改变的程度,文 中是说短时间内国内市场上的涂改 液成分不会有很大变化,但不是完 全没有变化,删掉后,就变成了一定 没有变化,与原文意思不符。“大 的”体现了说明文语言的严谨性、准 确性。

4. D

5. 涂改液中的有害物质一旦被人吸入 或粘在皮肤上,就会危害人体健康, 进入大气层后还会破坏臭氧层。

(二)1.示例:用小楷字借书;看见路上有写过字的纸,恭敬地捡起来。

C

3. B

4. 通过对河、湖、家里的水缸的描写, 突出了冬天“冷”的特点。

5. 对童年的怀念之情,对笔墨的敬惜 之情。

三、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地