高中地理湘教版(2019)必修一3.1大气的组成与垂直分层课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)必修一3.1大气的组成与垂直分层课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-06 10:41:38 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

大气的

组成与垂直分层

Composition and v-s of

the atmosphere

课程标准

运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。

学习目标

1.根据图表资料,说出大气的组成和垂直分层。

2.结合大气垂直分层示意图,说明各层的划分依据及范围、特点。

3.通过图表资料,分析大气各层与人类生产生活的关系。

阅读探究材料,回答下列小问题:

1. 有人认为,臭氧层是“地球生命的保护伞”。你认同这种看法吗?为什么?

认同。臭氧层能大量吸收太阳辐射中的紫外线,避免地球生物遭受过多紫外线辐射的伤害。

臭氧空洞的分布:南极洲上空

原因:人类使用空调等制冷设备,释放出大量的氟利昂。

影响:

2.对生态影响:农产品减产及其品质下降;减少渔业产量;破坏森林。

1.对人类健康影响:增加皮肤癌;损害眼睛;削弱免疫力。

P70

2. 你还了解哪些全球性大气环境问题?它们与大气中的哪些成分及其含量的变化相关?

酸雨:燃烧煤、石油、天然气,排放二氧化硫和氮氧化合物等酸性气体。

光化学烟雾:排入大气的氮氧化合物和碳氢化合物等,受太阳紫外线作用,产生刺激性的浅蓝色烟雾。

温室效应:燃烧化石燃料排放出的二氧化碳等温室气体,增加了大气吸收地面辐射的能力。

可吸入颗粒物:燃煤烟尘、建筑工地扬尘、汽车尾气排放量大且缺乏标准或不达标,使空气中可吸入颗粒物增多。

大气的组成

——AIR COMPOSITION.

壹

大气圈

干洁空气

水汽

低层大气

杂质

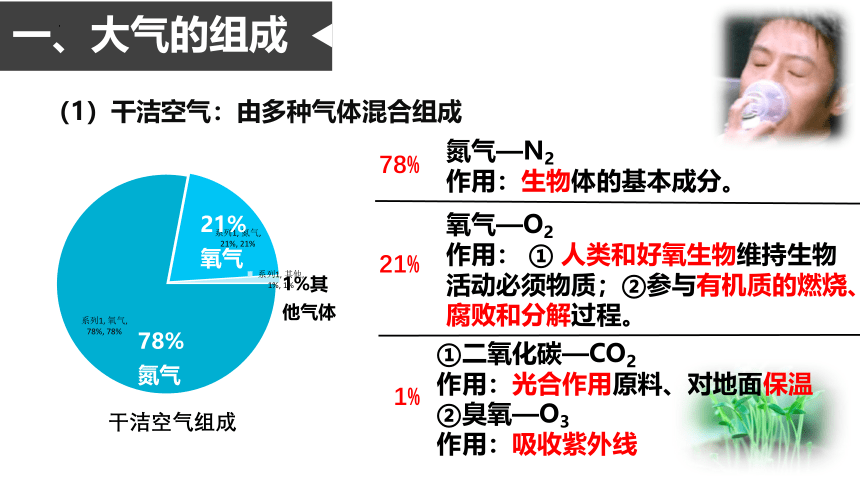

(1)干洁空气:由多种气体混合组成

21%

氧气

78%

氮气

1%其他气体

干洁空气组成

氮气—N2

作用:生物体的基本成分。

78%

氧气—O2

作用: ① 人类和好氧生物维持生物活动必须物质;②参与有机质的燃烧、腐败和分解过程。

21%

①二氧化碳—CO2

作用:光合作用原料、对地面保温

②臭氧—O3

作用:吸收紫外线

1%

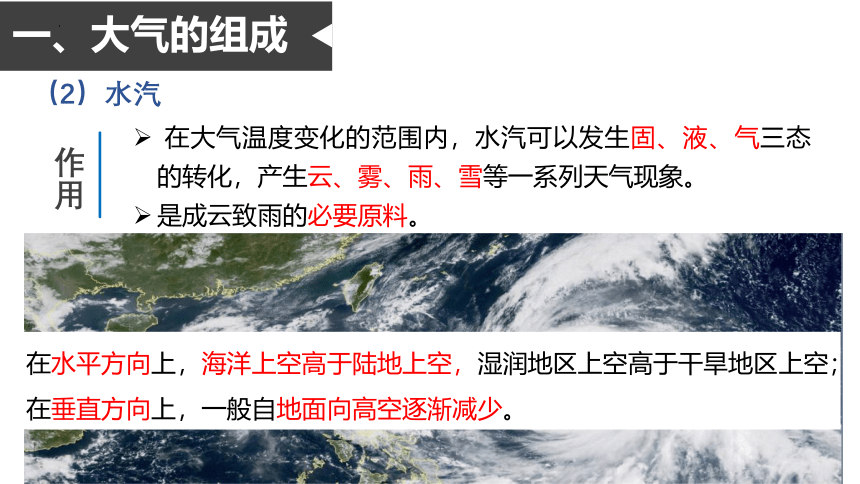

一、大气的组成

作用

在大气温度变化的范围内,水汽可以发生固、液、气三态的转化,产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象。

是成云致雨的必要原料。

一、大气的组成

(2)水汽

在水平方向上,海洋上空高于陆地上空,湿润地区上空高于干旱地区上空;

在垂直方向上,一般自地面向高空逐渐减少。

一、大气的组成

(3)杂质

使大气能见度下降,作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

成云致雨的必要条件

1.充足的水汽

2.凝结核(尘埃、杂质)

3.降温到饱和

作用

随时间、地点、天气条件而变化。

在近地面大气中,陆地多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季。

分布

1.指出雾与霾的区别

2.举例说明霾天气对我们生活及环境的影响

类别 组成成分 能见度 存续时间

雾

霾

小水滴或冰晶

固体颗粒

<10千米

<1千米

日出后迅速消散

可整天存在

损害呼吸系统,危害人体健康;影响生态环境,降低空气质量;降低能见度,引发交通事故。

阅读活动材料,回答下列小问题:

P72

大气组成 主要作用

主要成分

微量成分

小结:大气成分

地球上生物体的基本成分

维持生物活动的必要物质

干洁

空气

N2

O2

CO2

O3

植物光合作用的原料、调节地表温度

吸收紫外线,使大气增温;

使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

水汽(因时因地分布不同)

成云致雨的必要原料

固体杂质(因时因地分布不同)

作为凝结核,成云致雨的必要条件

大气的垂直分层

——Vertical stratification of the atmosphere.

贰

1. 划分依据

2. 分层

对流层

平流层

高层大气

二、大气的垂直分层

大气在垂直方向上的温度、运动状况和密度。

可分为三层,从下到上依次分为对流层、平流层、高层大气。

(1)对流层(平均厚度为12km)

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

特点:

对

流

层

下热

地面是对流层大气的直接热源

上冷

12

气温随高度增加而递减;

空气对流运动显著,下部热,上部冷;

几乎全部的水汽和杂质都在对流层,天气现象复杂多变。

对流层

随纬度的增加而降低

低纬:17—18千米

中纬:10—12千米

高纬:8—9千米

高

度

0°

30°

60°

90°N

30°

60°

90°S

5

10

15

20

千米

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

对

流

层

12

对流层顶部

臭氧层(15—35km)

平

流

层

50千米

上热

下冷

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

(2)平流层(对流层顶部至50-55km高空)

12

50

特点:

气温随高度升高而升高;

空气以平流运动为主,下部冷,上部热;

平流层底部的水汽、杂质含量极少,天气稳定,适合航空飞行。

太阳是平流层大气的直接热源

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

特点:

高层大气与人类的关系:

(3)高层大气(平流层以上)

50

①随海拔升高,温度先降低再升高;

②60-500km高空,大气处于高度电离状态;

③空气密度很小,气压很低,大气稀薄。

电离层能反射无线电短波,对无线电通信有重要作用;高纬度地区可以看到极光。

分层 气温垂直变化 运动特点 与人类关系

对流层 (平均厚度12KM)

平流层 (12-50KM)

高层大气(50KM-高层大气)

随高度增加而递减

随高度增加而递增

对流运动

水平运动

气温先降低后升高;密度小,气压低

天气现象复杂多变;与人类关系最为密切。

天气晴朗,利于高空飞行;臭氧层吸收紫外线。

电离层反射无线电短波

小结:大气垂直分层

活动

相较于重庆、武汉、长沙、上海,贵阳虽然纬度较低,位于亚热带,但由于其处在云贵高原,海拔较高,故夏季天气凉爽。

(1)近年来,贵阳将“中国避暑之都”作为城市名片,着力打造“避暑”旅游产品,大力发展“避暑”经济。在我国地形图上,找到贵阳、重庆、武汉、长沙、上海的位置;读图 3-7,说明贵阳打造避暑旅游名城的优势条件,并分析其形成原因。

重庆

贵阳

武汉

长沙

上海

活动

(2)每年 3 月,西藏大部分地区的隆冬尚未结束,林芝的桃花却竞相开放,争奇斗艳,皑皑白雪与灼灼桃花相互映衬(如图 3-9),让人领略到“雪域江南”的独特春光。读图 3-8,试分析这一地理现象的形成原因。

林芝虽然处在青藏高原地区,但仔细观察发现:该地在河谷地段,且所在的纬度也比较低,故3月份气温已经较高,有桃花盛开。

逆温

自下而上形成

自下而上消失

A 最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚

B 日出前的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失

影响:发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染

对流层下部出现气温随温度的升高而升高的现象

在对流层中,大气的组成并不是固定不变的。

(1)大气中含量虽很少,却是天气变化重要角色的物质是( )

A. 二氧化碳和臭氧 B.氩和氖

C.水汽和杂质 D.氮和氧

(2) 由于人类活动造成的大气污染已导致大气中一些成分比例发生明显变化,表现在( )

A. 臭氧增多 B.氧气增多

C.水汽增多 D.二氧化碳含量增加

C

D

气球作为探空的工具已被广泛使用,如下图所示,假如一探空气球由地面上升至100千米处。据其可能探测到的现象,回答(3)~(4)题。

(3).探空气球记录的随高度升高气温变化的规律是( )

A.递减→递增→递减

B.递减→递减→递增→递增

C.递增→递减→递增→递减

D.递减→递增→递减→递增

(4).探空气球探测到水汽集中的大气层是( )

A.对流层 B.平流层

C.高层大气 D.电离层

D

A

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

大气的

组成与垂直分层

Composition and v-s of

the atmosphere

课程标准

运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。

学习目标

1.根据图表资料,说出大气的组成和垂直分层。

2.结合大气垂直分层示意图,说明各层的划分依据及范围、特点。

3.通过图表资料,分析大气各层与人类生产生活的关系。

阅读探究材料,回答下列小问题:

1. 有人认为,臭氧层是“地球生命的保护伞”。你认同这种看法吗?为什么?

认同。臭氧层能大量吸收太阳辐射中的紫外线,避免地球生物遭受过多紫外线辐射的伤害。

臭氧空洞的分布:南极洲上空

原因:人类使用空调等制冷设备,释放出大量的氟利昂。

影响:

2.对生态影响:农产品减产及其品质下降;减少渔业产量;破坏森林。

1.对人类健康影响:增加皮肤癌;损害眼睛;削弱免疫力。

P70

2. 你还了解哪些全球性大气环境问题?它们与大气中的哪些成分及其含量的变化相关?

酸雨:燃烧煤、石油、天然气,排放二氧化硫和氮氧化合物等酸性气体。

光化学烟雾:排入大气的氮氧化合物和碳氢化合物等,受太阳紫外线作用,产生刺激性的浅蓝色烟雾。

温室效应:燃烧化石燃料排放出的二氧化碳等温室气体,增加了大气吸收地面辐射的能力。

可吸入颗粒物:燃煤烟尘、建筑工地扬尘、汽车尾气排放量大且缺乏标准或不达标,使空气中可吸入颗粒物增多。

大气的组成

——AIR COMPOSITION.

壹

大气圈

干洁空气

水汽

低层大气

杂质

(1)干洁空气:由多种气体混合组成

21%

氧气

78%

氮气

1%其他气体

干洁空气组成

氮气—N2

作用:生物体的基本成分。

78%

氧气—O2

作用: ① 人类和好氧生物维持生物活动必须物质;②参与有机质的燃烧、腐败和分解过程。

21%

①二氧化碳—CO2

作用:光合作用原料、对地面保温

②臭氧—O3

作用:吸收紫外线

1%

一、大气的组成

作用

在大气温度变化的范围内,水汽可以发生固、液、气三态的转化,产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象。

是成云致雨的必要原料。

一、大气的组成

(2)水汽

在水平方向上,海洋上空高于陆地上空,湿润地区上空高于干旱地区上空;

在垂直方向上,一般自地面向高空逐渐减少。

一、大气的组成

(3)杂质

使大气能见度下降,作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

成云致雨的必要条件

1.充足的水汽

2.凝结核(尘埃、杂质)

3.降温到饱和

作用

随时间、地点、天气条件而变化。

在近地面大气中,陆地多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季。

分布

1.指出雾与霾的区别

2.举例说明霾天气对我们生活及环境的影响

类别 组成成分 能见度 存续时间

雾

霾

小水滴或冰晶

固体颗粒

<10千米

<1千米

日出后迅速消散

可整天存在

损害呼吸系统,危害人体健康;影响生态环境,降低空气质量;降低能见度,引发交通事故。

阅读活动材料,回答下列小问题:

P72

大气组成 主要作用

主要成分

微量成分

小结:大气成分

地球上生物体的基本成分

维持生物活动的必要物质

干洁

空气

N2

O2

CO2

O3

植物光合作用的原料、调节地表温度

吸收紫外线,使大气增温;

使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

水汽(因时因地分布不同)

成云致雨的必要原料

固体杂质(因时因地分布不同)

作为凝结核,成云致雨的必要条件

大气的垂直分层

——Vertical stratification of the atmosphere.

贰

1. 划分依据

2. 分层

对流层

平流层

高层大气

二、大气的垂直分层

大气在垂直方向上的温度、运动状况和密度。

可分为三层,从下到上依次分为对流层、平流层、高层大气。

(1)对流层(平均厚度为12km)

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

特点:

对

流

层

下热

地面是对流层大气的直接热源

上冷

12

气温随高度增加而递减;

空气对流运动显著,下部热,上部冷;

几乎全部的水汽和杂质都在对流层,天气现象复杂多变。

对流层

随纬度的增加而降低

低纬:17—18千米

中纬:10—12千米

高纬:8—9千米

高

度

0°

30°

60°

90°N

30°

60°

90°S

5

10

15

20

千米

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

对

流

层

12

对流层顶部

臭氧层(15—35km)

平

流

层

50千米

上热

下冷

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

(2)平流层(对流层顶部至50-55km高空)

12

50

特点:

气温随高度升高而升高;

空气以平流运动为主,下部冷,上部热;

平流层底部的水汽、杂质含量极少,天气稳定,适合航空飞行。

太阳是平流层大气的直接热源

温度变化曲线

(℃)

20

0

140

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

平流层

高度(km)

特点:

高层大气与人类的关系:

(3)高层大气(平流层以上)

50

①随海拔升高,温度先降低再升高;

②60-500km高空,大气处于高度电离状态;

③空气密度很小,气压很低,大气稀薄。

电离层能反射无线电短波,对无线电通信有重要作用;高纬度地区可以看到极光。

分层 气温垂直变化 运动特点 与人类关系

对流层 (平均厚度12KM)

平流层 (12-50KM)

高层大气(50KM-高层大气)

随高度增加而递减

随高度增加而递增

对流运动

水平运动

气温先降低后升高;密度小,气压低

天气现象复杂多变;与人类关系最为密切。

天气晴朗,利于高空飞行;臭氧层吸收紫外线。

电离层反射无线电短波

小结:大气垂直分层

活动

相较于重庆、武汉、长沙、上海,贵阳虽然纬度较低,位于亚热带,但由于其处在云贵高原,海拔较高,故夏季天气凉爽。

(1)近年来,贵阳将“中国避暑之都”作为城市名片,着力打造“避暑”旅游产品,大力发展“避暑”经济。在我国地形图上,找到贵阳、重庆、武汉、长沙、上海的位置;读图 3-7,说明贵阳打造避暑旅游名城的优势条件,并分析其形成原因。

重庆

贵阳

武汉

长沙

上海

活动

(2)每年 3 月,西藏大部分地区的隆冬尚未结束,林芝的桃花却竞相开放,争奇斗艳,皑皑白雪与灼灼桃花相互映衬(如图 3-9),让人领略到“雪域江南”的独特春光。读图 3-8,试分析这一地理现象的形成原因。

林芝虽然处在青藏高原地区,但仔细观察发现:该地在河谷地段,且所在的纬度也比较低,故3月份气温已经较高,有桃花盛开。

逆温

自下而上形成

自下而上消失

A 最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚

B 日出前的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失

影响:发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染

对流层下部出现气温随温度的升高而升高的现象

在对流层中,大气的组成并不是固定不变的。

(1)大气中含量虽很少,却是天气变化重要角色的物质是( )

A. 二氧化碳和臭氧 B.氩和氖

C.水汽和杂质 D.氮和氧

(2) 由于人类活动造成的大气污染已导致大气中一些成分比例发生明显变化,表现在( )

A. 臭氧增多 B.氧气增多

C.水汽增多 D.二氧化碳含量增加

C

D

气球作为探空的工具已被广泛使用,如下图所示,假如一探空气球由地面上升至100千米处。据其可能探测到的现象,回答(3)~(4)题。

(3).探空气球记录的随高度升高气温变化的规律是( )

A.递减→递增→递减

B.递减→递减→递增→递增

C.递增→递减→递增→递减

D.递减→递增→递减→递增

(4).探空气球探测到水汽集中的大气层是( )

A.对流层 B.平流层

C.高层大气 D.电离层

D

A

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层