宁夏2023年中考备考历史一轮复习隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 宁夏2023年中考备考历史一轮复习隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 726.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-04 15:45:52 | ||

图片预览

文档简介

宁夏2023年中考备考历史一轮复习隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题

一、选择题

1.(2022·宁夏吴忠·校考一模)它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它。文中的“它”是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

2.(2022·宁夏吴忠·统考二模)“张公出,丝路兴,文明传。……大业(年号)始,东都建,运河开。”材料中的“丝路”与“运河”都促进了( )

A.南北交通的发展 B.经济和文化的交流

C.经济重心的南移 D.西汉的大一统

3.(2022·宁夏吴忠·校联考模拟预测)“炀帝征求无已,兼东征西讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致灭亡。”这句话体现了唐太宗

①汲取了隋亡的教训②体恤百姓③提倡节俭④与民生息

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

4.(2022·宁夏吴忠·校考一模)学生甲:“三省六部制、科举制的创立与完善为其走向强盛奠定了基础。”学生乙:“前代开凿的大运河所发挥的历史作用也不能忽视。”学生丙:“我认为统治者的主观努力是最关键的。比如:知人善任、政治清明,以致社会安定;重视发展经济;开明的民族政策带来和睦的民族关系;开放的政策带来包容的社会心态。”据此可知,这些学生讨论的是( )

A.西汉休养生息的表现 B.南朝统一全国的贡献

C.唐朝盛世形成的原因 D.北宋重文轻武的后果

5.(2021·宁夏·统考中考真题)中国古代先后出现了“文景之治”、贞观之治”、“开元盛世”等盛世局面。判断是否成为“盛世”的最根本标准在于

A.不拘一格选拔人才 B.有开明君主出现

C.吸取前朝灭亡教训 D.老百姓安居乐业

6.(2021·宁夏·统考模拟预测)某历史兴趣小组同学在探究文景之治、贞观之治、开元盛世出现的共同原因时提出了以下意见,其中正确的是( )

①都是在国家统一,社会稳定时出现的

②统治者都注意调整统治政策

③都在思想文化上实行高压政策

④都重视生产技术的改进

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

7.(2021·宁夏银川·统考模拟预测)唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”下列符合其治国理念的是( )

A.轻徭薄赋,发展农业 B.虚心纳谏,从谏如流

C.广纳贤才,知人善任 D.制定法律,减省刑罚

8.(2021·宁夏石嘴山·统考二模)“以姚崇、宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

9.(2022·宁夏银川·银川一中校考一模)据记载,文成公主入藏时,携带的嫁妆有释迦佛像,360卷经典,大量珍宝、金鞍玉辔、绸帛、种子,60种营造与工技著作,100 多种医方、4种医学论著等。丰富的嫁妆种类折射出唐朝

A.对边疆统治加强 B.民族交融成为主流

C.经济文化的繁荣 D.开元盛世成就辉煌

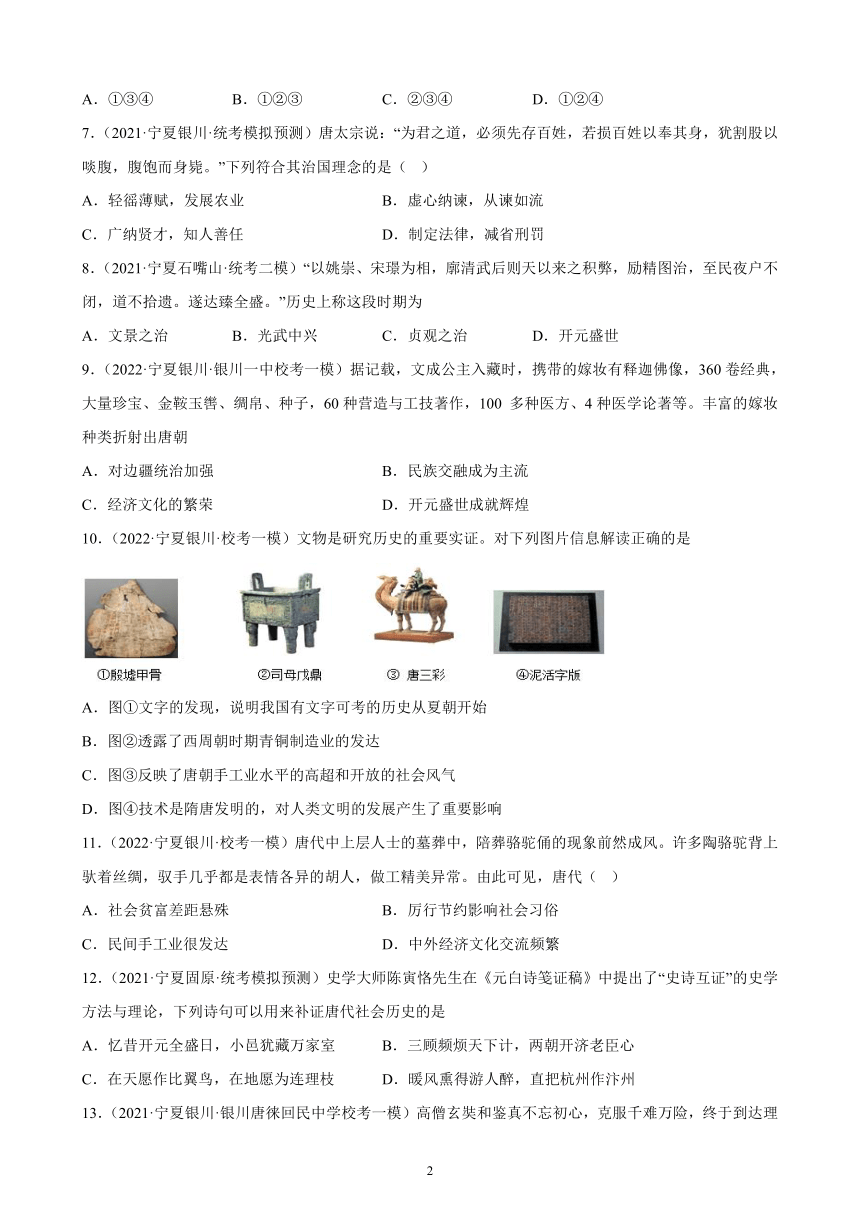

10.(2022·宁夏银川·校考一模)文物是研究历史的重要实证。对下列图片信息解读正确的是

A.图①文字的发现,说明我国有文字可考的历史从夏朝开始

B.图②透露了西周朝时期青铜制造业的发达

C.图③反映了唐朝手工业水平的高超和开放的社会风气

D.图④技术是隋唐发明的,对人类文明的发展产生了重要影响

11.(2022·宁夏银川·校考一模)唐代中上层人士的墓葬中,陪葬骆驼俑的现象前然成风。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代( )

A.社会贫富差距悬殊 B.厉行节约影响社会习俗

C.民间手工业很发达 D.中外经济文化交流频繁

12.(2021·宁夏固原·统考模拟预测)史学大师陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》中提出了“史诗互证”的史学方法与理论,下列诗句可以用来补证唐代社会历史的是

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心

C.在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝 D.暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

13.(2021·宁夏银川·银川唐徕回民中学校考一模)高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用( )

A.加强了边疆管理 B.开凿了丝绸之路

C.加强了文化交流 D.扩大了唐朝疆域

14.(2021·宁夏石嘴山·统考一模)表格所示史实反映出唐朝对外交往的特点是( )

路线 人物 内容 结果

唐一天竺 玄奘 西行取经 游历17年,携带大量佛经回国

唐→日本 鉴真 鉴真六次东渡 对日本文化影响很大

A.文化繁荣,世界领先 B.交通发达,横贯欧亚

C.双向交流,兼容并蓄 D.国力强盛,威震四海

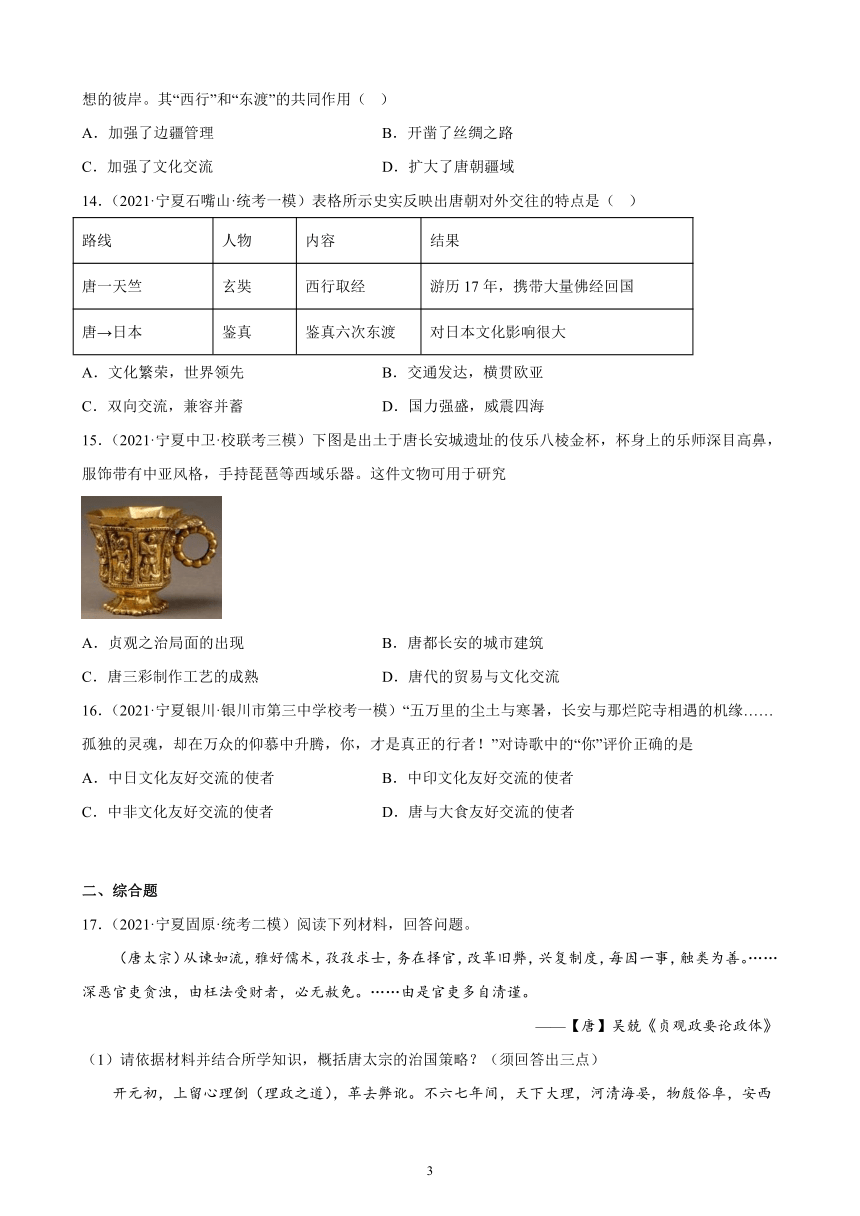

15.(2021·宁夏中卫·校联考三模)下图是出土于唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器。这件文物可用于研究

A.贞观之治局面的出现 B.唐都长安的城市建筑

C.唐三彩制作工艺的成熟 D.唐代的贸易与文化交流

16.(2021·宁夏银川·银川市第三中学校考一模)“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……孤独的灵魂,却在万众的仰慕中升腾,你,才是真正的行者!”对诗歌中的“你”评价正确的是

A.中日文化友好交流的使者 B.中印文化友好交流的使者

C.中非文化友好交流的使者 D.唐与大食友好交流的使者

二、综合题

17.(2021·宁夏固原·统考二模)阅读下列材料,回答问题。

(唐太宗)从谏如流,雅好儒术,孜孜求士,务在择官,改革旧弊,兴复制度,每因一事,触类为善。……深恶官吏贪浊,由枉法受财者,必无赦免。……由是官吏多自清谨。

——【唐】吴兢《贞观政要论政体》

(1)请依据材料并结合所学知识,概括唐太宗的治国策略?(须回答出三点)

开元初,上留心理倒(理政之道),革去弊讹。不六七年间,天下大理,河清海晏,物殷俗阜,安西诸国悉平为郡县。……财宝山积,不可胜计。四方丰稔,百姓乐业。

——【宋】王谠《唐语林 夙慧》

(2)请依据材料并结合所学知识,归纳开元时期鼎盛局面的表现?

18.(2022·宁夏银川·银川唐徕回民中学校考一模)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉高祖时期,下令军队官兵复员为民:把因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民:采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的负担。文帝、景帝时期,进一步推行轻徭薄赋政策,把田赋降至三十税一,并成为汉朝定制。这些措施促进了西汉农业生产的恢复和发展,国力有了很大增强,出现了历史上称为“

①________”的统治局面。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》(下)

材料二:在唐前期130多年中,朝廷经常发布诏令劝课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明了连筒、简车和水轮等新式灌溉工具。贞观末年,全国户数约300万,到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“②________”。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》(下)

莫高窟壁画《雨中耕作图》 曲辕犁

(1)请将材料一、二中的①②处补充完整。

(2)根据材料一,概括西汉农业政策的特点。

(3)根据材料二,概括唐朝前期农业发展的原因。

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈农业发展与国家强盛之间的关系。

19.(2022·宁夏银川·银川唐徕回民中学校考一模)阅读材料,完成下列题目。

国家统一,是全体人民的希望;维护国家统一,反对国家分裂,是主权国家的神圣职责。处理好民族关系和对外关系是促进和巩固国家统一的重要因素。

材料一 张骞通西域后,中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路。通过丝绸之路,中国的凿井、冶铁等技术传到西方;中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工艺品和杂技,以及印度的佛教传入中国。

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

材料三 随着历史的进展……每一个阶段,中国都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些族群的文化……使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。

——许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,从传播内容、传播方向、传播路线等方面概括这一时期东西方交往的特点。

(2)材料二中“魏主下诏”指的是我国古代哪次改革?它起到了什么作用?

(3)根据材料三,结合古代史相关史实说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”的例子。(至少举两例)

20.(2022·宁夏银川·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

材料一 这个人奔波了一生,去过匈奴,去过西域,他没有率领过千军万马,却用自己的一双脚改变世界。东方的蚕丝、丝织品、铁器、漆器及铸铁、凿井技术等西传,西方的良马、玻璃、宝石以及石榴、苜蓿等物品也传入东方;分别兴起于亚欧大陆东西两端的两个帝国之间有了间接的经贸交流。

——摘编自袁行霈《中华文明史·第二卷》等

材料二 隋唐时期的中外交流,更为积极的表现是文化的相互影响……从商贸活动到文化交流,形成了由内向外——隋唐向周边、由外向内——周边向隋唐的互动、辐射,带来了文化融合的多元格局。

——摘编自袁行霈《中华文明史·第三卷》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出材料中“两个帝国”的名称,说明“用自己的一双脚改变世界”的含义。

(2)依据材料二并结合所学知识,从“由内向外”方面,列举两件隋唐时期文化交流的史实。

(3)依据材料并结合所学知识,简要归纳汉唐时期中外交流的特点。

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”结合所学知识可知,材料的“它”指的是大运河,大运河是隋炀帝在位时期开凿的,开通大运河的作用是加强了南北地区政治、经济和文化交流,C项正确;战国时期修建都江堰,与“它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中”不符,排除A项;秦朝时期修建灵渠,材料没有涉及,排除B项;秦朝时 期修建长城,与“南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”不符,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】材料中的“丝路”促进了东西方经济文化交流;大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义,B符合题意;促进南北交通的发展与丝绸之路无关,A排除;经济中心南移与丝绸之路无关,C排除;西汉的大一统与大运河无关,D排除。故选择B。

3.B

【详解】材料中唐太宗认为隋炀帝穷兵黩武、实行暴政而灭亡。结合所学,唐太宗吸取隋亡的教训,明白不能过分压榨老百姓,应该轻徭薄赋,体恤百姓,与民休息,①②④符合题意;材料没有提倡节俭的信息,排除③。故选①②④组合,排除ACD,B项正确。故选B项。

4.C

【详解】根据材料并结合所学知识,学生甲谈到的三省六部制、科举制创立于隋唐,但在唐朝得到完善,描述的是唐朝兴盛的原因,学生乙所述“前代”开凿了大运河,这个“前代”指的是隋朝了,他说的也是唐代兴盛的原因,学生丙谈论的内容指的是唐太宗等皇帝的措施,出现盛世局面,可知他们讨论的是唐朝盛世形成的原因,C项正确;材料中科举制的创立、开凿的大运河,都出现在西汉之后,不可能是西汉休养生息的表现,排除A项;材料中科举制的创立、开凿的大运河,都出现在南朝之后,不可能是南朝统一全国的贡献,排除B项;题干反映不出北宋重文轻武相关内容,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】结合所学知识可知,古代“盛世”的最根本标准在于老百姓是否安居乐业,经济是否发展,因此D项正确;ABC项均属于古代“盛世”局面出现的原因,但是并非是根本原因,排除。故选D项。

6.D

【详解】依据所学知识可知,文景之治、贞观之治、开元盛世出现的共同原因是当时的统治者都没有在思想文化上实行高压政策,①②④均是三者的共同原因,故选D。

7.A

【详解】材料中思想是民本的思想。唐太宗在位时期减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。这一措施有利于社会的发展,促成了“贞观之治”的出现。唐太宗是我国历史上杰出的封建帝王。A符合题意;B属于纳谏方面的措施,排除;C属于用人方面措施,排除;D是刑罚方面措施,排除。故选A。

8.D

【详解】据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇、宋璟等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。使开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,D符合题意;汉文帝、汉景帝时期出现文景之治,A排除;东汉出现光武中兴,B排除;唐太宗统治时期出现贞观之治的局面,C排除。故选择D。

9.C

【详解】依据记载“文成公主入藏时,携带的嫁妆有释迦佛像,360卷经典,大量珍宝、金鞍玉辔、绸帛、种子,60种营造与工技著作,100 多种医方、4种医学论著等”分析可知,丰富的嫁妆种类折射出唐朝经济文化的繁荣。因为文成公主的嫁妆包含的类别有宗教、手工业、医药学、农业等这几个方面,反映了唐朝经济的繁荣和文化的发达。文成公主入藏促进了吐蕃的经济进步和文化发展,增进了汉藏两族之间的友好关系,所以C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

10.C

【详解】观察题干图片及所学知识可知,图③唐三彩反映了唐朝手工业水平的高超和开放的社会风气,C项正确;图①文字是甲骨文,甲骨文的发现,说明我国有文字可考的历史从商朝开始的,排除A项;图②司母戊鼎透露了商朝时期青铜制造业的发达,排除B项;图④技术是北宋毕昇发明的活字印刷术,对人类文明的发展产生了重要影响,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据材料“许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人”可以看出唐代陪葬的骆驼俑体现了中外经济文化交流频繁的特点,D项正确;社会贫富差距悬殊、厉行节约影响社会习俗和民间手工业发展在题干中没有得到体现,排除ABC项。故选D项。

12.A

【详解】“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”描绘了唐朝时期的繁荣景象,故A符合题意;“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”歌颂的是三国时期的诸葛亮,排除B;“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”歌颂唐明皇忠贞不渝的爱情,排除C;“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”表达了对南宋统治者不思进取的不满,排除D。故选A。

13.C

【详解】本题考查的是“西行”和“东渡”的共同作用,“西行”是指玄奘西游,“东渡”是指鉴真东渡,都是中国与外国的文化交流与往来,A项是国内政策,不符合题意,B项是汉朝张謇通西域,D项不是这两个事件的共同作用,只有C项是正确的,所以答案选C

14.C

【详解】唐朝有玄奘西行天竺取经,学习外来文化,有鉴真六次东渡日本,向外国传播佛法,反映了唐朝对外交往双向交流,兼容并蓄的特点,C项正确;材料无法体现“世界领先”,排除A项;材料无法体现唐朝交通横贯欧亚,排除B项;材料也无法体现唐朝国力强盛,威震四海,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据题干信息“杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器”结合所学知识可知,“中亚风格”,“西域乐器”,可知唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,可用于研究唐代的对外贸易与文化交流。选项D符合题意;贞观之治与唐太宗治国相关,A排除;“唐都长安的城市建筑”与金杯体现的内容不符,B排除;唐三彩制属于瓷器,C排除。故选D。

16.B

【详解】根据材料“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……把自己淹没于三千佛经的精义。……孤独的灵魂,却在万众的仰慕中升腾,你,才是真正的行者!”结合所学知识可知,材料评价的是玄奘西游天竺相关史实。唐贞观年间,为了求取佛经精义,玄奘毅然西行前往的佛教圣地天竺,在天竺,玄奘用大约17年的时间遍游各地,寻师访友,研习佛法,在他晚年的时候,他的弟子根据他的口述写成《大唐西域记》,把印度的佛教、历史、地理、风土人情介绍到中国,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献。B项正确;中日文化友好交流的使者是鉴真,排除A项;C项与题意不符,排除C项;D项与题意不符,排除D项。故选B项。

17.(1)从谏如流,任用贤能,完善三省六部制,严惩贪官。

(2)政局稳定,经济繁荣,百姓安居乐业。

【详解】(1)根据材料“从谏如流”“孜孜求士,务在择官”“改革旧弊,兴复制度”“深恶官吏贪浊,由枉法受财者,必无赦免”,结合所学知识概括可知:唐太宗的治国策略有从谏如流,任用贤能,完善三省六部制,严惩贪官。

(2)根据材料“天下大理,河清海晏,物殷俗阜,安西诸国悉平为郡县。……财宝山积,不可胜计。四方丰稔,百姓乐业”,结合所学知识归纳可知:开元时期鼎盛局面的表现有:政局稳定,经济繁荣,百姓安居乐业。

18.(1)①文景之治;②开元盛世。

(2)轻徭薄赋,休养生息。

(3)政府政策的重视,兴修水利工程,发明推广了一些重要的农业生产工具,农业生产技术不断改进,垦田面积逐渐扩大。

(4)农业是国家兴盛的基础,只有农业繁荣才有利于国家经济的发展。

【详解】(1)根据“文帝、景帝时期,进一步推行轻徭薄赋政策,把田赋降至三十税一,并成为汉朝定制。这些措施促进了西汉农业生产的恢复和发展,国力有了很大增强”得出是文景之治;根据“到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期”得出是开元盛世。所以①是文景之治;②是开元盛世。

(2)根据“把因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民:采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的负担。文帝、景帝时期,进一步推行轻徭薄赋政策,把田赋降至三十税一”得出是轻徭薄赋,休养生息。

(3)根据“朝廷经常发布诏令劝课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明了连筒、简车和水轮等新式灌溉工具”并结合所学内容可知,唐朝前期农业发展的原因是政府政策的重视,兴修水利工程,发明推广了一些重要的农业生产工具,农业生产技术不断改进,垦田面积逐渐扩大。

(4)综合材料内容和所学可知,农业是国家兴盛的基础,只有农业繁荣才有利于国家经济的发展。言之有理即可。

19.(1)以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重,具有相当程度的单向性,丝绸之路是主要通道等。(答对两点即可得满分)

(2)北魏孝文帝改革。客观上促进北方经济发展,加速封建化进程,推动北方民族大融合。

(3)与少数民族:张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏;与其他国家:佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋。影响朝鲜、日本,形成中华文明圈。(答对两点即可)

【解析】(1)

特点:根据材料一“张骞通西域后,中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路……”,并结合所学知识,从以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重,具有相当程度的单向性,丝绸之路是主要通道等方面概括这一时期东西方交往的特点。

(2)

改革:根据材料二“ 魏主下诏,以为:‘北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏……’”,并结合所学可知,“魏主下诏”指的是“北魏孝文帝改革”。作用:根据材料二并结合所学知识,从客观上促进北方经济发展,加速封建化进程,推动北方民族大融合等方面概括北魏孝文帝改革起到的作用。

(3)

与少数民族:根据材料三并结合所学知识,从张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏等方面举例说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”;与其他国家:根据材料三并结合所学知识,从佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋。影响朝鲜、日本,形成中华文明圈等方面举例说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”。

20.(1)名称:汉朝、罗马帝国。含义:张骞开通丝绸之路。

(2)“由内向外”:中国的制度、文化技术等传入日本、新罗等国;日本仿照唐朝制度开展大化改新;新罗仿唐制建立政治制度;鉴真传播中国文化。(其他答案符合史实亦可)

(3)以和平交流为主要方式;双向互动;从经贸交流到文化交流。(答出其中任意两点即可)

【详解】(1)根据材料一并结合所学知识 ,第一问,“两个帝国”的名称分别是:汉朝、罗马帝国。第二问,“用自己的一双脚改变世界”的含义指的是张骞开通丝绸之路。

(2)依据材料二并结合所学知识,根据个人掌握情况,直接概括列举即可两件史实即可:“由内向外”:中国的制度、文化技术等传入日本、新罗等国;日本仿照唐朝制度开展大化改新;新罗仿唐制建立政治制度;鉴真传播中国文化。

(3)依据材料并结合所学知识,简要归纳汉唐时期中外交流的特点,主要从交流方向、交流方式等角度进行:以和平交流为主要方式;双向互动;从经贸交流到文化交流。

一、选择题

1.(2022·宁夏吴忠·校考一模)它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它。文中的“它”是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

2.(2022·宁夏吴忠·统考二模)“张公出,丝路兴,文明传。……大业(年号)始,东都建,运河开。”材料中的“丝路”与“运河”都促进了( )

A.南北交通的发展 B.经济和文化的交流

C.经济重心的南移 D.西汉的大一统

3.(2022·宁夏吴忠·校联考模拟预测)“炀帝征求无已,兼东征西讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致灭亡。”这句话体现了唐太宗

①汲取了隋亡的教训②体恤百姓③提倡节俭④与民生息

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

4.(2022·宁夏吴忠·校考一模)学生甲:“三省六部制、科举制的创立与完善为其走向强盛奠定了基础。”学生乙:“前代开凿的大运河所发挥的历史作用也不能忽视。”学生丙:“我认为统治者的主观努力是最关键的。比如:知人善任、政治清明,以致社会安定;重视发展经济;开明的民族政策带来和睦的民族关系;开放的政策带来包容的社会心态。”据此可知,这些学生讨论的是( )

A.西汉休养生息的表现 B.南朝统一全国的贡献

C.唐朝盛世形成的原因 D.北宋重文轻武的后果

5.(2021·宁夏·统考中考真题)中国古代先后出现了“文景之治”、贞观之治”、“开元盛世”等盛世局面。判断是否成为“盛世”的最根本标准在于

A.不拘一格选拔人才 B.有开明君主出现

C.吸取前朝灭亡教训 D.老百姓安居乐业

6.(2021·宁夏·统考模拟预测)某历史兴趣小组同学在探究文景之治、贞观之治、开元盛世出现的共同原因时提出了以下意见,其中正确的是( )

①都是在国家统一,社会稳定时出现的

②统治者都注意调整统治政策

③都在思想文化上实行高压政策

④都重视生产技术的改进

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

7.(2021·宁夏银川·统考模拟预测)唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”下列符合其治国理念的是( )

A.轻徭薄赋,发展农业 B.虚心纳谏,从谏如流

C.广纳贤才,知人善任 D.制定法律,减省刑罚

8.(2021·宁夏石嘴山·统考二模)“以姚崇、宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

9.(2022·宁夏银川·银川一中校考一模)据记载,文成公主入藏时,携带的嫁妆有释迦佛像,360卷经典,大量珍宝、金鞍玉辔、绸帛、种子,60种营造与工技著作,100 多种医方、4种医学论著等。丰富的嫁妆种类折射出唐朝

A.对边疆统治加强 B.民族交融成为主流

C.经济文化的繁荣 D.开元盛世成就辉煌

10.(2022·宁夏银川·校考一模)文物是研究历史的重要实证。对下列图片信息解读正确的是

A.图①文字的发现,说明我国有文字可考的历史从夏朝开始

B.图②透露了西周朝时期青铜制造业的发达

C.图③反映了唐朝手工业水平的高超和开放的社会风气

D.图④技术是隋唐发明的,对人类文明的发展产生了重要影响

11.(2022·宁夏银川·校考一模)唐代中上层人士的墓葬中,陪葬骆驼俑的现象前然成风。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代( )

A.社会贫富差距悬殊 B.厉行节约影响社会习俗

C.民间手工业很发达 D.中外经济文化交流频繁

12.(2021·宁夏固原·统考模拟预测)史学大师陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》中提出了“史诗互证”的史学方法与理论,下列诗句可以用来补证唐代社会历史的是

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心

C.在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝 D.暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

13.(2021·宁夏银川·银川唐徕回民中学校考一模)高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用( )

A.加强了边疆管理 B.开凿了丝绸之路

C.加强了文化交流 D.扩大了唐朝疆域

14.(2021·宁夏石嘴山·统考一模)表格所示史实反映出唐朝对外交往的特点是( )

路线 人物 内容 结果

唐一天竺 玄奘 西行取经 游历17年,携带大量佛经回国

唐→日本 鉴真 鉴真六次东渡 对日本文化影响很大

A.文化繁荣,世界领先 B.交通发达,横贯欧亚

C.双向交流,兼容并蓄 D.国力强盛,威震四海

15.(2021·宁夏中卫·校联考三模)下图是出土于唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器。这件文物可用于研究

A.贞观之治局面的出现 B.唐都长安的城市建筑

C.唐三彩制作工艺的成熟 D.唐代的贸易与文化交流

16.(2021·宁夏银川·银川市第三中学校考一模)“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……孤独的灵魂,却在万众的仰慕中升腾,你,才是真正的行者!”对诗歌中的“你”评价正确的是

A.中日文化友好交流的使者 B.中印文化友好交流的使者

C.中非文化友好交流的使者 D.唐与大食友好交流的使者

二、综合题

17.(2021·宁夏固原·统考二模)阅读下列材料,回答问题。

(唐太宗)从谏如流,雅好儒术,孜孜求士,务在择官,改革旧弊,兴复制度,每因一事,触类为善。……深恶官吏贪浊,由枉法受财者,必无赦免。……由是官吏多自清谨。

——【唐】吴兢《贞观政要论政体》

(1)请依据材料并结合所学知识,概括唐太宗的治国策略?(须回答出三点)

开元初,上留心理倒(理政之道),革去弊讹。不六七年间,天下大理,河清海晏,物殷俗阜,安西诸国悉平为郡县。……财宝山积,不可胜计。四方丰稔,百姓乐业。

——【宋】王谠《唐语林 夙慧》

(2)请依据材料并结合所学知识,归纳开元时期鼎盛局面的表现?

18.(2022·宁夏银川·银川唐徕回民中学校考一模)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉高祖时期,下令军队官兵复员为民:把因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民:采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的负担。文帝、景帝时期,进一步推行轻徭薄赋政策,把田赋降至三十税一,并成为汉朝定制。这些措施促进了西汉农业生产的恢复和发展,国力有了很大增强,出现了历史上称为“

①________”的统治局面。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》(下)

材料二:在唐前期130多年中,朝廷经常发布诏令劝课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明了连筒、简车和水轮等新式灌溉工具。贞观末年,全国户数约300万,到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“②________”。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》(下)

莫高窟壁画《雨中耕作图》 曲辕犁

(1)请将材料一、二中的①②处补充完整。

(2)根据材料一,概括西汉农业政策的特点。

(3)根据材料二,概括唐朝前期农业发展的原因。

(4)综合以上材料并结合所学知识,谈谈农业发展与国家强盛之间的关系。

19.(2022·宁夏银川·银川唐徕回民中学校考一模)阅读材料,完成下列题目。

国家统一,是全体人民的希望;维护国家统一,反对国家分裂,是主权国家的神圣职责。处理好民族关系和对外关系是促进和巩固国家统一的重要因素。

材料一 张骞通西域后,中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路。通过丝绸之路,中国的凿井、冶铁等技术传到西方;中亚的葡萄、黄瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工艺品和杂技,以及印度的佛教传入中国。

材料二 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。诸功臣旧族自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之。”

——引自《资治通鉴》

材料三 随着历史的进展……每一个阶段,中国都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些族群的文化……使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。

——许倬云《万古江河》

(1)根据材料一,从传播内容、传播方向、传播路线等方面概括这一时期东西方交往的特点。

(2)材料二中“魏主下诏”指的是我国古代哪次改革?它起到了什么作用?

(3)根据材料三,结合古代史相关史实说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”的例子。(至少举两例)

20.(2022·宁夏银川·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

材料一 这个人奔波了一生,去过匈奴,去过西域,他没有率领过千军万马,却用自己的一双脚改变世界。东方的蚕丝、丝织品、铁器、漆器及铸铁、凿井技术等西传,西方的良马、玻璃、宝石以及石榴、苜蓿等物品也传入东方;分别兴起于亚欧大陆东西两端的两个帝国之间有了间接的经贸交流。

——摘编自袁行霈《中华文明史·第二卷》等

材料二 隋唐时期的中外交流,更为积极的表现是文化的相互影响……从商贸活动到文化交流,形成了由内向外——隋唐向周边、由外向内——周边向隋唐的互动、辐射,带来了文化融合的多元格局。

——摘编自袁行霈《中华文明史·第三卷》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出材料中“两个帝国”的名称,说明“用自己的一双脚改变世界”的含义。

(2)依据材料二并结合所学知识,从“由内向外”方面,列举两件隋唐时期文化交流的史实。

(3)依据材料并结合所学知识,简要归纳汉唐时期中外交流的特点。

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“它对中国长期的政治统一起了重要作用,它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中,南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”结合所学知识可知,材料的“它”指的是大运河,大运河是隋炀帝在位时期开凿的,开通大运河的作用是加强了南北地区政治、经济和文化交流,C项正确;战国时期修建都江堰,与“它把已经分裂了四个世纪的两个各自为政的地区重新纳入到一个政体当中”不符,排除A项;秦朝时期修建灵渠,材料没有涉及,排除B项;秦朝时 期修建长城,与“南方对成为军事、政治中心的北方提供给养与支持也主要依赖它”不符,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】材料中的“丝路”促进了东西方经济文化交流;大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对中国以后经济的发展有重大意义,B符合题意;促进南北交通的发展与丝绸之路无关,A排除;经济中心南移与丝绸之路无关,C排除;西汉的大一统与大运河无关,D排除。故选择B。

3.B

【详解】材料中唐太宗认为隋炀帝穷兵黩武、实行暴政而灭亡。结合所学,唐太宗吸取隋亡的教训,明白不能过分压榨老百姓,应该轻徭薄赋,体恤百姓,与民休息,①②④符合题意;材料没有提倡节俭的信息,排除③。故选①②④组合,排除ACD,B项正确。故选B项。

4.C

【详解】根据材料并结合所学知识,学生甲谈到的三省六部制、科举制创立于隋唐,但在唐朝得到完善,描述的是唐朝兴盛的原因,学生乙所述“前代”开凿了大运河,这个“前代”指的是隋朝了,他说的也是唐代兴盛的原因,学生丙谈论的内容指的是唐太宗等皇帝的措施,出现盛世局面,可知他们讨论的是唐朝盛世形成的原因,C项正确;材料中科举制的创立、开凿的大运河,都出现在西汉之后,不可能是西汉休养生息的表现,排除A项;材料中科举制的创立、开凿的大运河,都出现在南朝之后,不可能是南朝统一全国的贡献,排除B项;题干反映不出北宋重文轻武相关内容,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】结合所学知识可知,古代“盛世”的最根本标准在于老百姓是否安居乐业,经济是否发展,因此D项正确;ABC项均属于古代“盛世”局面出现的原因,但是并非是根本原因,排除。故选D项。

6.D

【详解】依据所学知识可知,文景之治、贞观之治、开元盛世出现的共同原因是当时的统治者都没有在思想文化上实行高压政策,①②④均是三者的共同原因,故选D。

7.A

【详解】材料中思想是民本的思想。唐太宗在位时期减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。这一措施有利于社会的发展,促成了“贞观之治”的出现。唐太宗是我国历史上杰出的封建帝王。A符合题意;B属于纳谏方面的措施,排除;C属于用人方面措施,排除;D是刑罚方面措施,排除。故选A。

8.D

【详解】据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇、宋璟等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。使开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,D符合题意;汉文帝、汉景帝时期出现文景之治,A排除;东汉出现光武中兴,B排除;唐太宗统治时期出现贞观之治的局面,C排除。故选择D。

9.C

【详解】依据记载“文成公主入藏时,携带的嫁妆有释迦佛像,360卷经典,大量珍宝、金鞍玉辔、绸帛、种子,60种营造与工技著作,100 多种医方、4种医学论著等”分析可知,丰富的嫁妆种类折射出唐朝经济文化的繁荣。因为文成公主的嫁妆包含的类别有宗教、手工业、医药学、农业等这几个方面,反映了唐朝经济的繁荣和文化的发达。文成公主入藏促进了吐蕃的经济进步和文化发展,增进了汉藏两族之间的友好关系,所以C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

10.C

【详解】观察题干图片及所学知识可知,图③唐三彩反映了唐朝手工业水平的高超和开放的社会风气,C项正确;图①文字是甲骨文,甲骨文的发现,说明我国有文字可考的历史从商朝开始的,排除A项;图②司母戊鼎透露了商朝时期青铜制造业的发达,排除B项;图④技术是北宋毕昇发明的活字印刷术,对人类文明的发展产生了重要影响,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据材料“许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人”可以看出唐代陪葬的骆驼俑体现了中外经济文化交流频繁的特点,D项正确;社会贫富差距悬殊、厉行节约影响社会习俗和民间手工业发展在题干中没有得到体现,排除ABC项。故选D项。

12.A

【详解】“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”描绘了唐朝时期的繁荣景象,故A符合题意;“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”歌颂的是三国时期的诸葛亮,排除B;“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”歌颂唐明皇忠贞不渝的爱情,排除C;“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”表达了对南宋统治者不思进取的不满,排除D。故选A。

13.C

【详解】本题考查的是“西行”和“东渡”的共同作用,“西行”是指玄奘西游,“东渡”是指鉴真东渡,都是中国与外国的文化交流与往来,A项是国内政策,不符合题意,B项是汉朝张謇通西域,D项不是这两个事件的共同作用,只有C项是正确的,所以答案选C

14.C

【详解】唐朝有玄奘西行天竺取经,学习外来文化,有鉴真六次东渡日本,向外国传播佛法,反映了唐朝对外交往双向交流,兼容并蓄的特点,C项正确;材料无法体现“世界领先”,排除A项;材料无法体现唐朝交通横贯欧亚,排除B项;材料也无法体现唐朝国力强盛,威震四海,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据题干信息“杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器”结合所学知识可知,“中亚风格”,“西域乐器”,可知唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,可用于研究唐代的对外贸易与文化交流。选项D符合题意;贞观之治与唐太宗治国相关,A排除;“唐都长安的城市建筑”与金杯体现的内容不符,B排除;唐三彩制属于瓷器,C排除。故选D。

16.B

【详解】根据材料“五万里的尘土与寒暑,长安与那烂陀寺相遇的机缘……把自己淹没于三千佛经的精义。……孤独的灵魂,却在万众的仰慕中升腾,你,才是真正的行者!”结合所学知识可知,材料评价的是玄奘西游天竺相关史实。唐贞观年间,为了求取佛经精义,玄奘毅然西行前往的佛教圣地天竺,在天竺,玄奘用大约17年的时间遍游各地,寻师访友,研习佛法,在他晚年的时候,他的弟子根据他的口述写成《大唐西域记》,把印度的佛教、历史、地理、风土人情介绍到中国,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献。B项正确;中日文化友好交流的使者是鉴真,排除A项;C项与题意不符,排除C项;D项与题意不符,排除D项。故选B项。

17.(1)从谏如流,任用贤能,完善三省六部制,严惩贪官。

(2)政局稳定,经济繁荣,百姓安居乐业。

【详解】(1)根据材料“从谏如流”“孜孜求士,务在择官”“改革旧弊,兴复制度”“深恶官吏贪浊,由枉法受财者,必无赦免”,结合所学知识概括可知:唐太宗的治国策略有从谏如流,任用贤能,完善三省六部制,严惩贪官。

(2)根据材料“天下大理,河清海晏,物殷俗阜,安西诸国悉平为郡县。……财宝山积,不可胜计。四方丰稔,百姓乐业”,结合所学知识归纳可知:开元时期鼎盛局面的表现有:政局稳定,经济繁荣,百姓安居乐业。

18.(1)①文景之治;②开元盛世。

(2)轻徭薄赋,休养生息。

(3)政府政策的重视,兴修水利工程,发明推广了一些重要的农业生产工具,农业生产技术不断改进,垦田面积逐渐扩大。

(4)农业是国家兴盛的基础,只有农业繁荣才有利于国家经济的发展。

【详解】(1)根据“文帝、景帝时期,进一步推行轻徭薄赋政策,把田赋降至三十税一,并成为汉朝定制。这些措施促进了西汉农业生产的恢复和发展,国力有了很大增强”得出是文景之治;根据“到开元末年,全国户数已超过841万。唐朝经济繁荣,国力强大,进入了鼎盛时期”得出是开元盛世。所以①是文景之治;②是开元盛世。

(2)根据“把因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民:采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的负担。文帝、景帝时期,进一步推行轻徭薄赋政策,把田赋降至三十税一”得出是轻徭薄赋,休养生息。

(3)根据“朝廷经常发布诏令劝课农桑,组织兴修水利工程达160多项,劳动人民还发明了连筒、简车和水轮等新式灌溉工具”并结合所学内容可知,唐朝前期农业发展的原因是政府政策的重视,兴修水利工程,发明推广了一些重要的农业生产工具,农业生产技术不断改进,垦田面积逐渐扩大。

(4)综合材料内容和所学可知,农业是国家兴盛的基础,只有农业繁荣才有利于国家经济的发展。言之有理即可。

19.(1)以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重,具有相当程度的单向性,丝绸之路是主要通道等。(答对两点即可得满分)

(2)北魏孝文帝改革。客观上促进北方经济发展,加速封建化进程,推动北方民族大融合。

(3)与少数民族:张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏;与其他国家:佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋。影响朝鲜、日本,形成中华文明圈。(答对两点即可)

【解析】(1)

特点:根据材料一“张骞通西域后,中国的丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊(今新疆地区)到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的丝绸之路……”,并结合所学知识,从以商贸为主,丝绸品在通商中占很大比重,具有相当程度的单向性,丝绸之路是主要通道等方面概括这一时期东西方交往的特点。

(2)

改革:根据材料二“ 魏主下诏,以为:‘北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏……’”,并结合所学可知,“魏主下诏”指的是“北魏孝文帝改革”。作用:根据材料二并结合所学知识,从客观上促进北方经济发展,加速封建化进程,推动北方民族大融合等方面概括北魏孝文帝改革起到的作用。

(3)

与少数民族:根据材料三并结合所学知识,从张骞通西域、昭君出塞、文成公主入藏等方面举例说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”;与其他国家:根据材料三并结合所学知识,从佛教传入、玄奘西游、四大文明外传、鉴真东渡、郑和下西洋。影响朝鲜、日本,形成中华文明圈等方面举例说明中国“经过不断接触与交换,终于改变了自己,也改变了那些族群文化”。

20.(1)名称:汉朝、罗马帝国。含义:张骞开通丝绸之路。

(2)“由内向外”:中国的制度、文化技术等传入日本、新罗等国;日本仿照唐朝制度开展大化改新;新罗仿唐制建立政治制度;鉴真传播中国文化。(其他答案符合史实亦可)

(3)以和平交流为主要方式;双向互动;从经贸交流到文化交流。(答出其中任意两点即可)

【详解】(1)根据材料一并结合所学知识 ,第一问,“两个帝国”的名称分别是:汉朝、罗马帝国。第二问,“用自己的一双脚改变世界”的含义指的是张骞开通丝绸之路。

(2)依据材料二并结合所学知识,根据个人掌握情况,直接概括列举即可两件史实即可:“由内向外”:中国的制度、文化技术等传入日本、新罗等国;日本仿照唐朝制度开展大化改新;新罗仿唐制建立政治制度;鉴真传播中国文化。

(3)依据材料并结合所学知识,简要归纳汉唐时期中外交流的特点,主要从交流方向、交流方式等角度进行:以和平交流为主要方式;双向互动;从经贸交流到文化交流。

同课章节目录