6《老山界》优秀课件(共51张PPT)

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

统编版 七年级下册

老山界

陆定一

在战争史上,有一场特殊而伟大的战役,

它是人类历史上的一次创举。战线全长二万五

千里,途经的地方环境恶劣;过草地,爬雪山,

多次碰到敌人的围追阻截;军队的装备残缺不

堪,甚至多次断粮缺水,却对百姓秋毫无犯,

还帮助穷苦百姓,以至百姓们主动拿出自己的

所有来帮助这支军队。历经两年,这支军队终

于从长江以南转移到了大西北,在大西北建立

了自己的新的根据地。这支军队叫红军,这场

战役叫长征。今天,让我们一起来学习《老山

界》一文,了解当年红军战士是怎样翻越长征

途中“第一座难走的山”的。

导入新课

1、了解文章的写作背景,掌握课文按时间变化和地点转移安排材料的特点。

2、通过课文学习,了解红军翻越老山界的“四难”。

3、学习本课用景物描写来烘托人物的写法, 通过品评文章中的关键词语,理解文章的中心思想。

4、感悟红军战士不怕困难的坚强意志和革命乐观主义精神。

学习目标

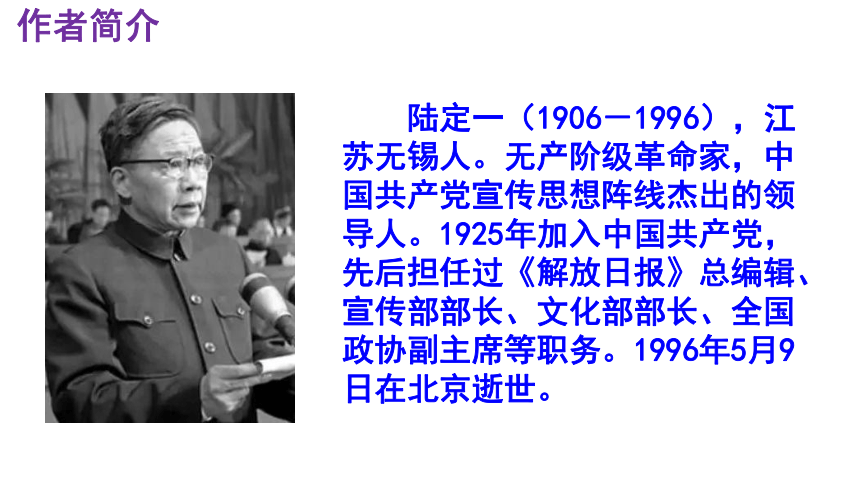

陆定一(1906-1996),江

苏无锡人。无产阶级革命家,中

国共产党宣传思想阵线杰出的领

导人。1925年加入中国共产党,

先后担任过《解放日报》总编辑、

宣传部部长、文化部部长、全国

政协副主席等职务。1996年5月9

日在北京逝世。

作者简介

1934年10月,中央红军8万多人撤离中央苏

区,连续突破敌人三道封锁线后,于11月下旬进

抵湘桂边境。这时,蒋介石调集30万大军在湘江

以东地区布下了号称“铁三角”的第四道封锁线,

试图将中央红军全歼在此。面对生死存亡的危境,

红军将士浴血奋战7昼夜, 以折损过半的惨重代

价分别由兴安县的界首、全州县的大坪、凤凰嘴

等主要渡江点突破湘江。之后,中央红军一、二

纵队在其他军团的继续掩护下,进入兴安县华江

乡和金石乡,艰难地翻越红军长征以来的第一高

峰——老山界,尔后向云贵川挺进。

背景链接

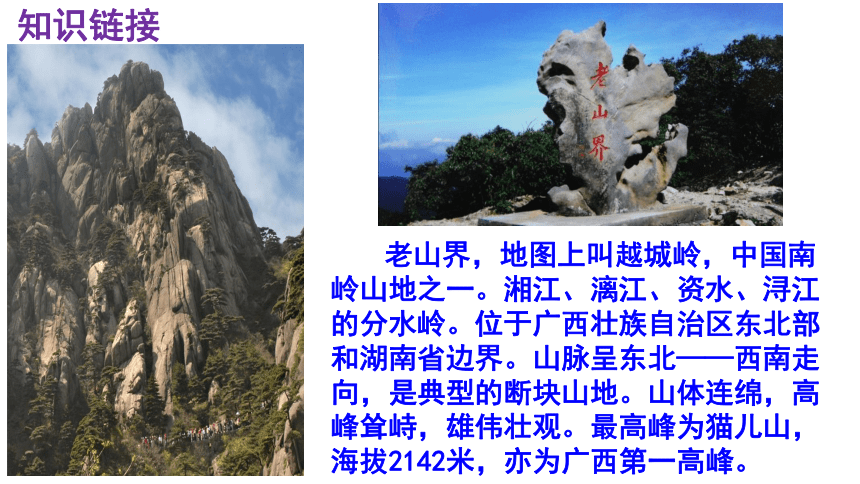

老山界,地图上叫越城岭,中国南

岭山地之一。湘江、漓江、资水、浔江

的分水岭。位于广西壮族自治区东北部

和湖南省边界。山脉呈东北——西南走

向,是典型的断块山地。山体连绵,高

峰耸峙,雄伟壮观。最高峰为猫儿山,

海拔2142米,亦为广西第一高峰。

知识链接

惊惶(huánɡ) 苛捐杂税(kē)

军阀(fá) 歇脚(xiē)

呜咽(yè) 蜷曲(quán)

咀嚼(jǔ jué) 酣然入梦(hān)

落下(là) 毯子(tǎn)

字音字形

(1)满望:十分希望。

(2)呜咽: 伤心哽泣的声音;形容水、风

等的声音凄切。

(3)苛捐杂税:指繁重的捐税。捐,赋税。

(4)不可捉摸:揣测,预料。 指对人或事

物无法猜测和估量。

(5)骨碌:指滚动、旋转。

(6)落得很远: 因为跟不上而被远远丢在

后面。

(7)酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

词语释义

本文是一篇什么题材的文章?记叙了什么事?记叙的方式是什么?

回忆录。

记叙了红军长征途中翻越老山界的事。

顺叙。

整体把握

为这篇文章拟写一个副标题,以概括文章内容。

(1)记红军成功翻越华南之巅;

(2)记红军翻越长征中第一座难走的山;

……

整体把握

课文写道:“难翻的老山界被我们这

样笨重的队伍战胜了”。从文中看,

其“难”表现在哪四个方面?

走路难;

睡觉难;

吃饭难;

处境难。

整体把握

对于“四难”,课文是怎样描述的?

(1)走路难:“向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”“果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽”。

——山路陡峭,悬崖峭壁。

(2)睡觉难:“路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?”“寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。”

——路窄石硬、寒气逼人。

整体把握

(3)吃饭难:“肚子很饿,气力不够。”

——粮食奇缺,肚子饥饿。

(4)处境难:“伤员病员都下了担架走,旁

边需要有人搀扶着。”“机关枪声很密。”

——伤病员多,敌人追击。

整体把握

面对这重重困难,红军战士是如何对待的呢?

打趣逗笑、奋勇登山;

酣然入梦、观赏夜景;

鼓着勇气、继续前进;

毫不畏惧、嘲笑敌机。

整体把握

这些描述表现了红军战士怎样的思想品质?

顽强的意志、乐观的精神。

整体把握

作者是按照什么顺序组织材料的,请找出相应的词语加以说明。

时间变化:下午才动身→天色晚了→天黑了才到山脚→满天都是星光→半夜里→黎明的时候→已经是下午两点多钟→一直到宿营地。

地点转移:山沟→山脚→山腰→山顶→下山。

整体把握

第一部分(1):点题,概括介绍老山界。

第二部分(2-32):叙述翻山的经过。

第三部分(33):指出老山界是红军长征中所走过的第一座难走的山。

整体把握

理清课文的层次结构。

为什么文章一开头要写“三十里高的瑶山”?

说明老山界山势高峻,暗示翻越艰难,为下文红军的不怕困难作了铺垫。

合作探究

作者为什么要写瑶民母女?

首先,通过和瑶民的对话,我们知道了瑶民生活的苦难,这也正是天下百姓苦难的缩影,它正注解了红军长征的意义——为解放天下受苦受难的百姓。

其次,正是这一番交谈使瑶民了解了红军,可见红军政治工作者从事群众工作的好作风,走到哪里就把工作做到哪里。而且在部队生活极其艰难的情况下,还把粮食送给百姓,可见这是一支

合作探究

关心群众、爱护群众的人民的军队。这

正是对红军这支队伍的一个绝好的宣传。

同时我们也从中能看到红军的铁的纪律,

一是瑶民给他们煮粥,他们要给钱,二

是一位同志带来了三天的口粮,他们都

给了瑶民。这一情节展现了红军长征生

活的又一个侧面,争得群众的认可和支

持是红军取得最后胜利的关键。

合作探究

第12段“这真是我生平没见过的奇观”

中“奇观”指什么景象?表达了作者

怎样的心情?

“奇观”是指成千上万的人在攀登,

人、夜色、高山、星光、火光融合在一

起,场面瑰丽、壮观。体现了红军队伍

庞大的气势,并歌颂了红军坚强的革命

意志。作者用赞赏的口吻来描绘景物,

表达了豪迈的气概和革命乐观主义的精

神。

合作探究

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象。火把排成“之”字形,说明山路曲折、迂回;火把与星光连接,表明老山界的高峻,而“许多”一词说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、火把、高山交织在一起,组成瑰丽、壮观的景象。

“奇观”一词表现出这一景象的奇特罕见,表现红军队伍的宏伟气势,也是对红军坚强的革命意志和乐观主义精神的赞扬。

第18段“在‘之’字拐的路上一步一步地上去”中“一步一步”有什么表达效果?

“一步一步”写出战士的小心翼翼和行军速度之慢,衬托老山界的陡峭和险峻。

合作探究

“向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”这句话的观察角度发生了什么变化?有什么作用?

由仰视到俯视,从不同的角度突出老山界的高、陡、险。从上下两个角度写火把不同的样子,细致生动的描写突出了红军翻越老山界之难。

合作探究

写红军战士“呼喊”的语言和“哈哈的笑”的神态,有什么作用?

表现红军不畏艰难险阻的昂扬斗志和乐观精神。

合作探究

第22段主要描写了哪些景物?描写的顺序是什么?

主要描写了星星,山峰,四围的山。

是按自上而下,由远及近的顺序写的。

合作探究

第22段调动了哪几种感觉来写景的?

请分别举一例说明其作用。

(1)触觉:“才觉得寒气逼人,刺入

肌骨,浑身打着战”,表现天气寒冷。

(2)视觉:“天上闪烁的星星好像黑

色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地

接近哪”,表现山高且险。

(3)听觉: “耳朵里有不可捉摸的声

响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃”,表现环境幽静。

合作探究

作者描写星星,山峰,四围的山用了什么修辞手法?有什么作用?

运用了许多比喻,比如:“天上闪烁

的星星好像黑色幕上缀着的宝石”,把

“星星”比作“宝石”,形象而美丽;

“黑的山峰像巨人一样矗立在面前”,把

“山峰”比喻成“巨人”,写出山的气势;

“四周的山把这山谷包围得像一口井”,

把“山谷”比喻成“井”,写出红军当时

所处环境的特点。

这些比喻不仅形象生动地描绘了自然

景物,而且表现了红军革命乐观主义精神。

合作探究

赏析:耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

比喻、排比、拟人,将无形的声音

化为具体的形象,给人以美好的联想。用看似矛盾的语言,表现了人声和大自

然的声音交织在一起或小或大或远或近

的“不可捉摸”的感觉。

反衬,以“耳朵里有不可捉摸的声

响”来衬托午夜雷公岩的寂静,获得了

“以声衬静静更静”的艺术效果。

合作探究

翻越老山界的艰苦与夜间景色的美丽及声音的美妙形成了巨大反差,作者渲染反差的意图何在?

表现红军不怕困难、身处险境而镇定自若的革命乐观主义精神。

合作探究

“把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,

还是睡不着。”“蜷”有什么表达效

果?

“蜷”生动形象地写出了战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,表现了寒气。

合作探究

次日黎明攀越雷公岩时,作者记述了红军战士们相互鼓励、相互帮助的场景。为什么要特别强调“医务人员中的女同志们英勇得很”?

英勇得很”是由衷地赞叹,她们在行军中有着慰问、帮助、看护和自己翻山的多重任务,所以需要双倍的勇气。作者这一赞叹,抒发了红军战士的豪情。

合作探究

怎样理解第29段“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢”这句话。

作者用“叹息”一词,拟人化地讽刺了围追红军的反动军队,又用了反问的手法想象出敌军士兵无可奈何、厌恶内战的情绪,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。

合作探究

“我们完成了任务,把一个坚强的意

志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、

疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克

服了。”怎样理解第30段这句话?

这句话写出了红军为北上抗日,下定决心,不怕牺牲,排除万难而争取胜利的坚强意志。这是红军长征的思想基础和力量源泉。

合作探究

“难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了。”如何理解“笨重”的意思?

“笨重”一词表明翻越老山界的红

军部队不是轻装行军,队伍里有伤员、

病员以及马匹、装备等,突出了红军的

坚强意志和英勇精神,隐含着作者在翻

越老山界后的自豪之情和对红军的赞美

之情。

合作探究

“我们一口气儿跑下去,跑得真快。

路上有几处景致很好,浓密的树林里,

银子似的泉水流下山去,清得透底。”

这两句运用了什么描写方法?有什么

作用?

动作描写、景物描写。欢快的动作、清新的景色,表达了战士们克服困难后欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

合作探究

作者在文中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一个自然段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么?

(1)用了对比的手法,点明了老山界

是红军长征中第一座难走的山,但还

不是最困难的,表现了红军战士藐视

困难、敢于战胜一切困难的大无畏的

革命英雄气概和革命乐观主义精神。

(2)说明红军长征经历了许多困难,

长征胜利的取得是来之不易的。

合作探究

合作探究

主 旨

作者用形象生动的语言真实地叙述了红军翻越老山界的全过程,体现了在中国共产党领导下的工农红军不怕艰难险阻的顽强意志,歌颂了红军大无畏的革命英雄主义精神和藐视困难的革命乐观主义精神。

课文采用顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排层次。这样写有什么好处?

一是材料按时间变化和地点转移来安

排,十分顺当,文章脉络十分清晰。二是

逐层写明时间的变化和地点的转移,使叙

事和描写都合情合理。三是有些事情起初

不明,后来才明白,按时间顺序写,先设

悬念,后面解释,就能产生扣人心弦的效

果。

课文写得有条不紊,环环相扣,仿佛

带领读者重温红军翻越老山界的战斗历程。

合作探究

中国共产党凭着长征精神创造了奇迹,

开拓了中国的新局面。如今祖国日益

繁荣富强,我们是否还需要学习、弘

扬长征精神?

我们仍需要学习、弘扬长征精神。我们正在进行的社会主义现代化建设,以实现中华民族的伟大复兴为目标,是新的长征。在这个过程中,我们会遇到许多困难,所以需要继续学习、弘扬长征精神,发扬革命乐观主义精神,不畏艰险,愈战愈强。

合作探究

(1)按时间变化和地点转移安排层次。

本文记叙了红军长征路上翻越老山界

的全过程,文章内容的发展与时间和地点

的推移是一致的。同时,作者交代时间的

变化和空间的转移,语言灵活而不刻板。

表示时间的词语有“下午”“半夜”“天

色晚了”“天黑”等。至于空间的转移,

都是在登山过程中说明的。无论时间的变

化还是空间的转移都注意连续而不断,行

文十分周密,写得有条不紊,环环相扣。

写作特色

(2)描写生动,中心突出。

作者在写山势险峻、行程艰难的内容中,有不少生动细腻的描写。如星夜爬山的场面,描写得有声有色,十分生动,把红军战士高昂的斗志、乐观的精神渲染得极为感人,使人深深地感到红军确实是一支高不可攀的英雄部队。作者从不同的视角方位,描绘出老山界山路曲折迂回、山势陡峭险峻的特点,使读者身临其境般感受到了老山界的“高”和“险”,有力地突出了行军的困难。

写作特色

(2)语言朴实,凝练细腻。

例如,“天色晚了,肚子饿了,许多

人烦得叫起来,骂起来”,语言异常朴实,

富于口语色彩。有些地方,运用了比喻、

排比等修辞手法,增添了语言的美感。如

对“半夜里,忽然醒来”后的所见所闻的

描写,巧用比喻和排比,以动衬静,用凝

练而细腻的语言生动地表达出作者的见闻

感受。

写作特色

文章在叙述红军翻越老山界的经过中,

进行了富有抒情气息的描写,展现了红军伟

大的精神力量,也让我们感受到了长征岁月

中浪漫的英雄情怀。岁月沧桑,斗转星移,

中国已发生翻天覆地的变化,长征精神亦成

为中华民族的宝贵精神财富。年轻一代的我

们,应坚定信念,弘扬长征精神,为中华民

族的伟大复兴而努力,弹奏新征途的“天籁

之音”。

课堂小结

起因:决定要爬一座30里高的瑶山

上山经过

结果:后来觉得老山界的困难,

还是小得很

板书设计

下午行动 黑夜行动 深夜宿营

黎明爬山

下午下山

老

山

界

第一天

第二天

红军不怕远征难

本课在写夜宿雷公岩,写到夜的寂静时,以动衬静,更突显夜的寂静。古诗中也常使用类似的写作手法,请写出连续的两句来。

(1)蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

(2)鸟宿池边树,僧敲月下门。

拓展延伸

1、根据课文内容填空。

(1)本文是以_____变化和_____转移记叙 完整事件的。

(2)红军在翻越老山界的过程中遇到了哪些困难?

①_____________;②______________;

③_____________;④______________。

地点

课堂检测

时间

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

2、将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内。

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( )( )( )( )。不知什么时候又睡着了。

A.像波涛在澎湃

B.像野马在平原上奔驰

C.像山泉在鸣咽

D.像春蚕在咀嚼桑叶

D

课堂检测

B

C

A

3、下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.队伍挤得紧紧的,站累了,就在路旁坐下来,等前头喊着“走,走,走,”就站起来再走。

B.回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

C.我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写

上:某年某月某日,红军北上抗日,路过此处。

D.这回翻山使部队开始养成一种新的习惯:那

就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。

B

课堂检测

4、“极远的又是极近的, 极洪大的又是

极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在

平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎

湃。”这些声音有何特点?用了什么修辞

手法?有什么作用?

远、近、大、细;

排比、比喻、拟人,烘托了午夜雷公岩的寂静,表现了红军战士革命乐观主义精神。

课堂检测

再 见

统编版 七年级下册

老山界

陆定一

在战争史上,有一场特殊而伟大的战役,

它是人类历史上的一次创举。战线全长二万五

千里,途经的地方环境恶劣;过草地,爬雪山,

多次碰到敌人的围追阻截;军队的装备残缺不

堪,甚至多次断粮缺水,却对百姓秋毫无犯,

还帮助穷苦百姓,以至百姓们主动拿出自己的

所有来帮助这支军队。历经两年,这支军队终

于从长江以南转移到了大西北,在大西北建立

了自己的新的根据地。这支军队叫红军,这场

战役叫长征。今天,让我们一起来学习《老山

界》一文,了解当年红军战士是怎样翻越长征

途中“第一座难走的山”的。

导入新课

1、了解文章的写作背景,掌握课文按时间变化和地点转移安排材料的特点。

2、通过课文学习,了解红军翻越老山界的“四难”。

3、学习本课用景物描写来烘托人物的写法, 通过品评文章中的关键词语,理解文章的中心思想。

4、感悟红军战士不怕困难的坚强意志和革命乐观主义精神。

学习目标

陆定一(1906-1996),江

苏无锡人。无产阶级革命家,中

国共产党宣传思想阵线杰出的领

导人。1925年加入中国共产党,

先后担任过《解放日报》总编辑、

宣传部部长、文化部部长、全国

政协副主席等职务。1996年5月9

日在北京逝世。

作者简介

1934年10月,中央红军8万多人撤离中央苏

区,连续突破敌人三道封锁线后,于11月下旬进

抵湘桂边境。这时,蒋介石调集30万大军在湘江

以东地区布下了号称“铁三角”的第四道封锁线,

试图将中央红军全歼在此。面对生死存亡的危境,

红军将士浴血奋战7昼夜, 以折损过半的惨重代

价分别由兴安县的界首、全州县的大坪、凤凰嘴

等主要渡江点突破湘江。之后,中央红军一、二

纵队在其他军团的继续掩护下,进入兴安县华江

乡和金石乡,艰难地翻越红军长征以来的第一高

峰——老山界,尔后向云贵川挺进。

背景链接

老山界,地图上叫越城岭,中国南

岭山地之一。湘江、漓江、资水、浔江

的分水岭。位于广西壮族自治区东北部

和湖南省边界。山脉呈东北——西南走

向,是典型的断块山地。山体连绵,高

峰耸峙,雄伟壮观。最高峰为猫儿山,

海拔2142米,亦为广西第一高峰。

知识链接

惊惶(huánɡ) 苛捐杂税(kē)

军阀(fá) 歇脚(xiē)

呜咽(yè) 蜷曲(quán)

咀嚼(jǔ jué) 酣然入梦(hān)

落下(là) 毯子(tǎn)

字音字形

(1)满望:十分希望。

(2)呜咽: 伤心哽泣的声音;形容水、风

等的声音凄切。

(3)苛捐杂税:指繁重的捐税。捐,赋税。

(4)不可捉摸:揣测,预料。 指对人或事

物无法猜测和估量。

(5)骨碌:指滚动、旋转。

(6)落得很远: 因为跟不上而被远远丢在

后面。

(7)酣然入梦:甜美、畅快地入睡。

词语释义

本文是一篇什么题材的文章?记叙了什么事?记叙的方式是什么?

回忆录。

记叙了红军长征途中翻越老山界的事。

顺叙。

整体把握

为这篇文章拟写一个副标题,以概括文章内容。

(1)记红军成功翻越华南之巅;

(2)记红军翻越长征中第一座难走的山;

……

整体把握

课文写道:“难翻的老山界被我们这

样笨重的队伍战胜了”。从文中看,

其“难”表现在哪四个方面?

走路难;

睡觉难;

吃饭难;

处境难。

整体把握

对于“四难”,课文是怎样描述的?

(1)走路难:“向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”“果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽”。

——山路陡峭,悬崖峭壁。

(2)睡觉难:“路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了么?”“寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。”

——路窄石硬、寒气逼人。

整体把握

(3)吃饭难:“肚子很饿,气力不够。”

——粮食奇缺,肚子饥饿。

(4)处境难:“伤员病员都下了担架走,旁

边需要有人搀扶着。”“机关枪声很密。”

——伤病员多,敌人追击。

整体把握

面对这重重困难,红军战士是如何对待的呢?

打趣逗笑、奋勇登山;

酣然入梦、观赏夜景;

鼓着勇气、继续前进;

毫不畏惧、嘲笑敌机。

整体把握

这些描述表现了红军战士怎样的思想品质?

顽强的意志、乐观的精神。

整体把握

作者是按照什么顺序组织材料的,请找出相应的词语加以说明。

时间变化:下午才动身→天色晚了→天黑了才到山脚→满天都是星光→半夜里→黎明的时候→已经是下午两点多钟→一直到宿营地。

地点转移:山沟→山脚→山腰→山顶→下山。

整体把握

第一部分(1):点题,概括介绍老山界。

第二部分(2-32):叙述翻山的经过。

第三部分(33):指出老山界是红军长征中所走过的第一座难走的山。

整体把握

理清课文的层次结构。

为什么文章一开头要写“三十里高的瑶山”?

说明老山界山势高峻,暗示翻越艰难,为下文红军的不怕困难作了铺垫。

合作探究

作者为什么要写瑶民母女?

首先,通过和瑶民的对话,我们知道了瑶民生活的苦难,这也正是天下百姓苦难的缩影,它正注解了红军长征的意义——为解放天下受苦受难的百姓。

其次,正是这一番交谈使瑶民了解了红军,可见红军政治工作者从事群众工作的好作风,走到哪里就把工作做到哪里。而且在部队生活极其艰难的情况下,还把粮食送给百姓,可见这是一支

合作探究

关心群众、爱护群众的人民的军队。这

正是对红军这支队伍的一个绝好的宣传。

同时我们也从中能看到红军的铁的纪律,

一是瑶民给他们煮粥,他们要给钱,二

是一位同志带来了三天的口粮,他们都

给了瑶民。这一情节展现了红军长征生

活的又一个侧面,争得群众的认可和支

持是红军取得最后胜利的关键。

合作探究

第12段“这真是我生平没见过的奇观”

中“奇观”指什么景象?表达了作者

怎样的心情?

“奇观”是指成千上万的人在攀登,

人、夜色、高山、星光、火光融合在一

起,场面瑰丽、壮观。体现了红军队伍

庞大的气势,并歌颂了红军坚强的革命

意志。作者用赞赏的口吻来描绘景物,

表达了豪迈的气概和革命乐观主义的精

神。

合作探究

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象。火把排成“之”字形,说明山路曲折、迂回;火把与星光连接,表明老山界的高峻,而“许多”一词说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、火把、高山交织在一起,组成瑰丽、壮观的景象。

“奇观”一词表现出这一景象的奇特罕见,表现红军队伍的宏伟气势,也是对红军坚强的革命意志和乐观主义精神的赞扬。

第18段“在‘之’字拐的路上一步一步地上去”中“一步一步”有什么表达效果?

“一步一步”写出战士的小心翼翼和行军速度之慢,衬托老山界的陡峭和险峻。

合作探究

“向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”这句话的观察角度发生了什么变化?有什么作用?

由仰视到俯视,从不同的角度突出老山界的高、陡、险。从上下两个角度写火把不同的样子,细致生动的描写突出了红军翻越老山界之难。

合作探究

写红军战士“呼喊”的语言和“哈哈的笑”的神态,有什么作用?

表现红军不畏艰难险阻的昂扬斗志和乐观精神。

合作探究

第22段主要描写了哪些景物?描写的顺序是什么?

主要描写了星星,山峰,四围的山。

是按自上而下,由远及近的顺序写的。

合作探究

第22段调动了哪几种感觉来写景的?

请分别举一例说明其作用。

(1)触觉:“才觉得寒气逼人,刺入

肌骨,浑身打着战”,表现天气寒冷。

(2)视觉:“天上闪烁的星星好像黑

色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地

接近哪”,表现山高且险。

(3)听觉: “耳朵里有不可捉摸的声

响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃”,表现环境幽静。

合作探究

作者描写星星,山峰,四围的山用了什么修辞手法?有什么作用?

运用了许多比喻,比如:“天上闪烁

的星星好像黑色幕上缀着的宝石”,把

“星星”比作“宝石”,形象而美丽;

“黑的山峰像巨人一样矗立在面前”,把

“山峰”比喻成“巨人”,写出山的气势;

“四周的山把这山谷包围得像一口井”,

把“山谷”比喻成“井”,写出红军当时

所处环境的特点。

这些比喻不仅形象生动地描绘了自然

景物,而且表现了红军革命乐观主义精神。

合作探究

赏析:耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

比喻、排比、拟人,将无形的声音

化为具体的形象,给人以美好的联想。用看似矛盾的语言,表现了人声和大自

然的声音交织在一起或小或大或远或近

的“不可捉摸”的感觉。

反衬,以“耳朵里有不可捉摸的声

响”来衬托午夜雷公岩的寂静,获得了

“以声衬静静更静”的艺术效果。

合作探究

翻越老山界的艰苦与夜间景色的美丽及声音的美妙形成了巨大反差,作者渲染反差的意图何在?

表现红军不怕困难、身处险境而镇定自若的革命乐观主义精神。

合作探究

“把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,

还是睡不着。”“蜷”有什么表达效

果?

“蜷”生动形象地写出了战士们全身因寒冷而发抖、哆嗦的形象,表现了寒气。

合作探究

次日黎明攀越雷公岩时,作者记述了红军战士们相互鼓励、相互帮助的场景。为什么要特别强调“医务人员中的女同志们英勇得很”?

英勇得很”是由衷地赞叹,她们在行军中有着慰问、帮助、看护和自己翻山的多重任务,所以需要双倍的勇气。作者这一赞叹,抒发了红军战士的豪情。

合作探究

怎样理解第29段“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢”这句话。

作者用“叹息”一词,拟人化地讽刺了围追红军的反动军队,又用了反问的手法想象出敌军士兵无可奈何、厌恶内战的情绪,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。

合作探究

“我们完成了任务,把一个坚强的意

志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、

疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克

服了。”怎样理解第30段这句话?

这句话写出了红军为北上抗日,下定决心,不怕牺牲,排除万难而争取胜利的坚强意志。这是红军长征的思想基础和力量源泉。

合作探究

“难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了。”如何理解“笨重”的意思?

“笨重”一词表明翻越老山界的红

军部队不是轻装行军,队伍里有伤员、

病员以及马匹、装备等,突出了红军的

坚强意志和英勇精神,隐含着作者在翻

越老山界后的自豪之情和对红军的赞美

之情。

合作探究

“我们一口气儿跑下去,跑得真快。

路上有几处景致很好,浓密的树林里,

银子似的泉水流下山去,清得透底。”

这两句运用了什么描写方法?有什么

作用?

动作描写、景物描写。欢快的动作、清新的景色,表达了战士们克服困难后欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

合作探究

作者在文中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一个自然段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”。作者这样写的目的是什么?

(1)用了对比的手法,点明了老山界

是红军长征中第一座难走的山,但还

不是最困难的,表现了红军战士藐视

困难、敢于战胜一切困难的大无畏的

革命英雄气概和革命乐观主义精神。

(2)说明红军长征经历了许多困难,

长征胜利的取得是来之不易的。

合作探究

合作探究

主 旨

作者用形象生动的语言真实地叙述了红军翻越老山界的全过程,体现了在中国共产党领导下的工农红军不怕艰难险阻的顽强意志,歌颂了红军大无畏的革命英雄主义精神和藐视困难的革命乐观主义精神。

课文采用顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排层次。这样写有什么好处?

一是材料按时间变化和地点转移来安

排,十分顺当,文章脉络十分清晰。二是

逐层写明时间的变化和地点的转移,使叙

事和描写都合情合理。三是有些事情起初

不明,后来才明白,按时间顺序写,先设

悬念,后面解释,就能产生扣人心弦的效

果。

课文写得有条不紊,环环相扣,仿佛

带领读者重温红军翻越老山界的战斗历程。

合作探究

中国共产党凭着长征精神创造了奇迹,

开拓了中国的新局面。如今祖国日益

繁荣富强,我们是否还需要学习、弘

扬长征精神?

我们仍需要学习、弘扬长征精神。我们正在进行的社会主义现代化建设,以实现中华民族的伟大复兴为目标,是新的长征。在这个过程中,我们会遇到许多困难,所以需要继续学习、弘扬长征精神,发扬革命乐观主义精神,不畏艰险,愈战愈强。

合作探究

(1)按时间变化和地点转移安排层次。

本文记叙了红军长征路上翻越老山界

的全过程,文章内容的发展与时间和地点

的推移是一致的。同时,作者交代时间的

变化和空间的转移,语言灵活而不刻板。

表示时间的词语有“下午”“半夜”“天

色晚了”“天黑”等。至于空间的转移,

都是在登山过程中说明的。无论时间的变

化还是空间的转移都注意连续而不断,行

文十分周密,写得有条不紊,环环相扣。

写作特色

(2)描写生动,中心突出。

作者在写山势险峻、行程艰难的内容中,有不少生动细腻的描写。如星夜爬山的场面,描写得有声有色,十分生动,把红军战士高昂的斗志、乐观的精神渲染得极为感人,使人深深地感到红军确实是一支高不可攀的英雄部队。作者从不同的视角方位,描绘出老山界山路曲折迂回、山势陡峭险峻的特点,使读者身临其境般感受到了老山界的“高”和“险”,有力地突出了行军的困难。

写作特色

(2)语言朴实,凝练细腻。

例如,“天色晚了,肚子饿了,许多

人烦得叫起来,骂起来”,语言异常朴实,

富于口语色彩。有些地方,运用了比喻、

排比等修辞手法,增添了语言的美感。如

对“半夜里,忽然醒来”后的所见所闻的

描写,巧用比喻和排比,以动衬静,用凝

练而细腻的语言生动地表达出作者的见闻

感受。

写作特色

文章在叙述红军翻越老山界的经过中,

进行了富有抒情气息的描写,展现了红军伟

大的精神力量,也让我们感受到了长征岁月

中浪漫的英雄情怀。岁月沧桑,斗转星移,

中国已发生翻天覆地的变化,长征精神亦成

为中华民族的宝贵精神财富。年轻一代的我

们,应坚定信念,弘扬长征精神,为中华民

族的伟大复兴而努力,弹奏新征途的“天籁

之音”。

课堂小结

起因:决定要爬一座30里高的瑶山

上山经过

结果:后来觉得老山界的困难,

还是小得很

板书设计

下午行动 黑夜行动 深夜宿营

黎明爬山

下午下山

老

山

界

第一天

第二天

红军不怕远征难

本课在写夜宿雷公岩,写到夜的寂静时,以动衬静,更突显夜的寂静。古诗中也常使用类似的写作手法,请写出连续的两句来。

(1)蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

(2)鸟宿池边树,僧敲月下门。

拓展延伸

1、根据课文内容填空。

(1)本文是以_____变化和_____转移记叙 完整事件的。

(2)红军在翻越老山界的过程中遇到了哪些困难?

①_____________;②______________;

③_____________;④______________。

地点

课堂检测

时间

走路难

睡觉难

吃饭难

处境难

2、将下列四个句子的序号,按原文顺序依次填在文中的括号内。

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,( )( )( )( )。不知什么时候又睡着了。

A.像波涛在澎湃

B.像野马在平原上奔驰

C.像山泉在鸣咽

D.像春蚕在咀嚼桑叶

D

课堂检测

B

C

A

3、下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.队伍挤得紧紧的,站累了,就在路旁坐下来,等前头喊着“走,走,走,”就站起来再走。

B.回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

C.我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写

上:某年某月某日,红军北上抗日,路过此处。

D.这回翻山使部队开始养成一种新的习惯:那

就是用脸盆、饭盒子、茶缸煮饭吃、煮东西吃。

B

课堂检测

4、“极远的又是极近的, 极洪大的又是

极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在

平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎

湃。”这些声音有何特点?用了什么修辞

手法?有什么作用?

远、近、大、细;

排比、比喻、拟人,烘托了午夜雷公岩的寂静,表现了红军战士革命乐观主义精神。

课堂检测

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读