湖南省岳阳市平江县2022-2023学年高二下学期开学考试地理试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 湖南省岳阳市平江县2022-2023学年高二下学期开学考试地理试题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-05 05:56:33 | ||

图片预览

文档简介

平江县2022-2023学年高二下学期开学考试地理试题

一、选择题:本题共16题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

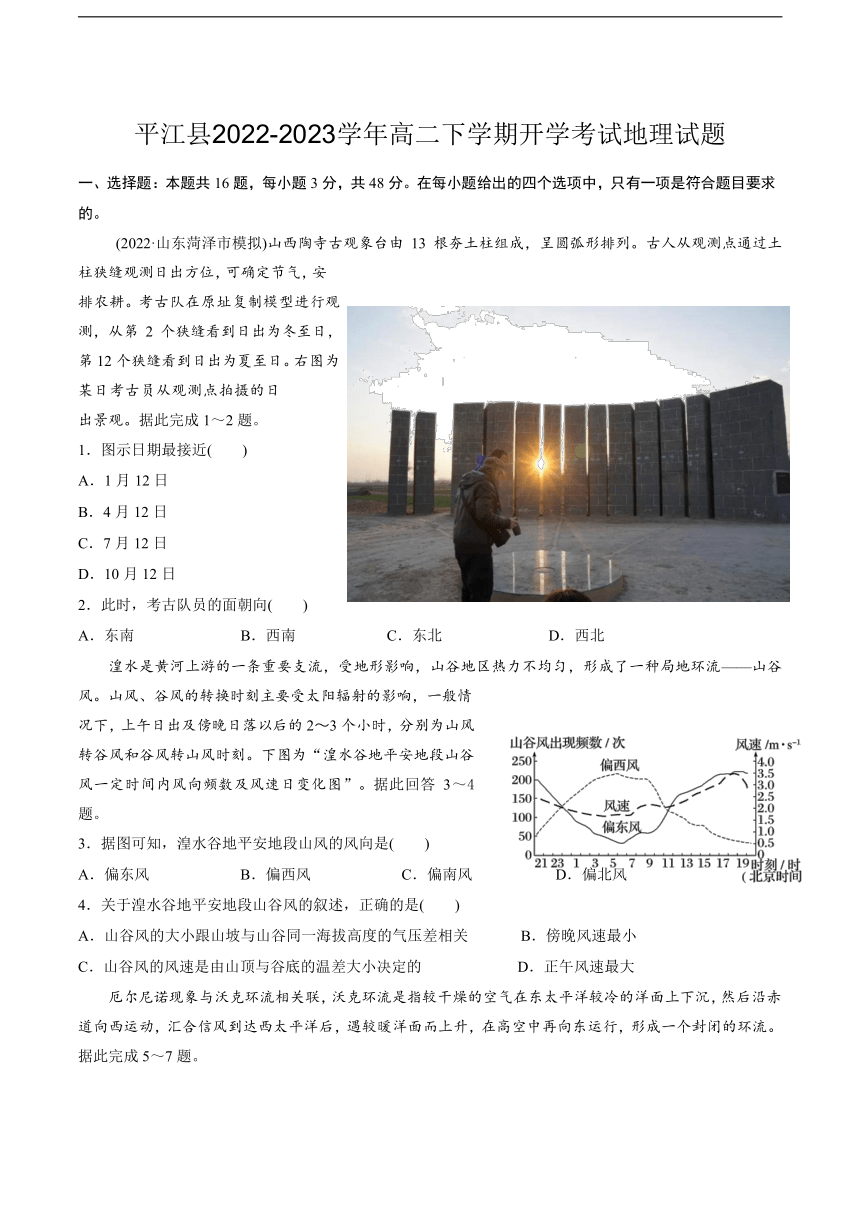

(2022·山东菏泽市模拟)山西陶寺古观象台由 13 根夯土柱组成,呈圆弧形排列。古人从观测点通过土柱狭缝观测日出方位,可确定节气,安

排农耕。考古队在原址复制模型进行观测,从第 2 个狭缝看到日出为冬至日,第12 个狭缝看到日出为夏至日。右图为某日考古员从观测点拍摄的日

出景观。据此完成1~2 题。

1.图示日期最接近( )

A.1月12 日B.4 月12 日

C.7 月12 日

D.10 月12 日

2.此时,考古队员的面朝向( )

A.东南 B.西南 C.东北 D.西北

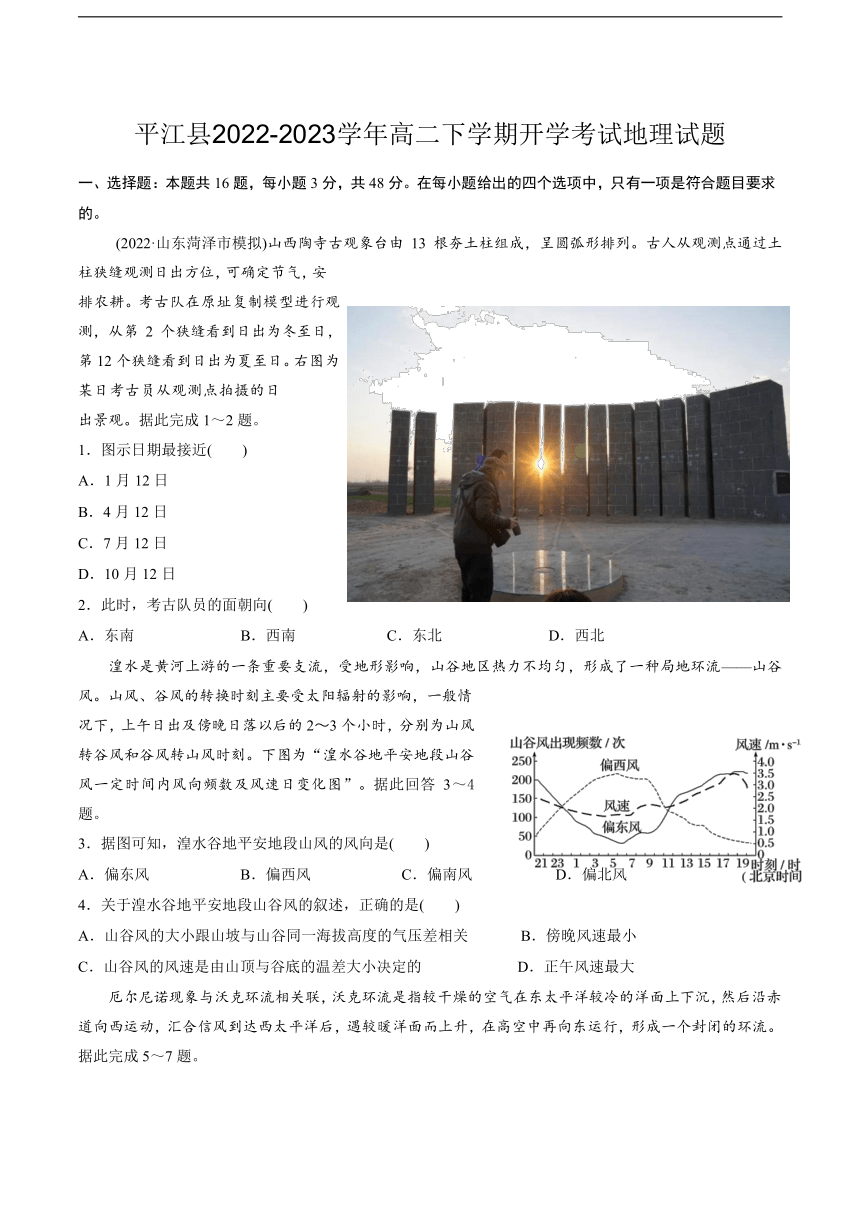

湟水是黄河上游的一条重要支流,受地形影响,山谷地区热力不均匀,形成了一种局地环流——山谷风。山风、谷风的转换时刻主要受太阳辐射的影响,一般情

况下,上午日出及傍晚日落以后的2~3个小时,分别为山风转谷风和谷风转山风时刻。下图为“湟水谷地平安地段山谷风一定时间内风向频数及风速日变化图”。据此回答 3~4题。

3.据图可知,湟水谷地平安地段山风的风向是( )

A.偏东风 B.偏西风 C.偏南风 D.偏北风

4.关于湟水谷地平安地段山谷风的叙述,正确的是( )

A.山谷风的大小跟山坡与山谷同一海拔高度的气压差相关 B.傍晚风速最小

C.山谷风的风速是由山顶与谷底的温差大小决定的 D.正午风速最大

厄尔尼诺现象与沃克环流相关联,沃克环流是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤

道向西运动,汇合信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此完成5~7 题。

5.沃克环流的形成的根本原因与( )

A.海陆热力差异有关B.东南信风有关

C.太平洋东、西洋流性质有关

D.季风环流有关

6.厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱,从而导致( )

A.澳大利亚东部洪水泛滥 B.印度尼西亚地区泥石流增多

C.秘鲁沿海渔业减产 D.秘鲁沿海森林火灾增多

7.沃克环流中乙气流的形成与( )

A.东南信风有关 B.东北信风有关

C.沿岸寒流有关 D.太平洋的“副高”有关

(2022·湖南湘潭市模拟)地质界线是不同地质体之间的界线,即地层、岩体、矿体等的分界面或断层面同

地表或某一剖面的交线。下图为“我国东南沿海某地区局部地形地质分布图”,该区域地层形成后一直处于平稳地上升状态。据此完成8~10 题。

8.甲处地貌与地下岩层应( )

A.甲处为山地地下岩层向上隆起B.甲处为山地地下岩层水平延展

C.甲处为小型盆地地下岩层水平延展

D.甲处为小型盆地地下岩层向上隆起

9.下列岩层形成时间最早的是( )

A.T2 B.T3 C.J1 D.J2

10.乙处地貌及成因最可能是( )

A.谷地流水侵蚀作用 B.谷地岩层挤压下弯 C.山地流水侵蚀 D.山地岩层挤压抬升

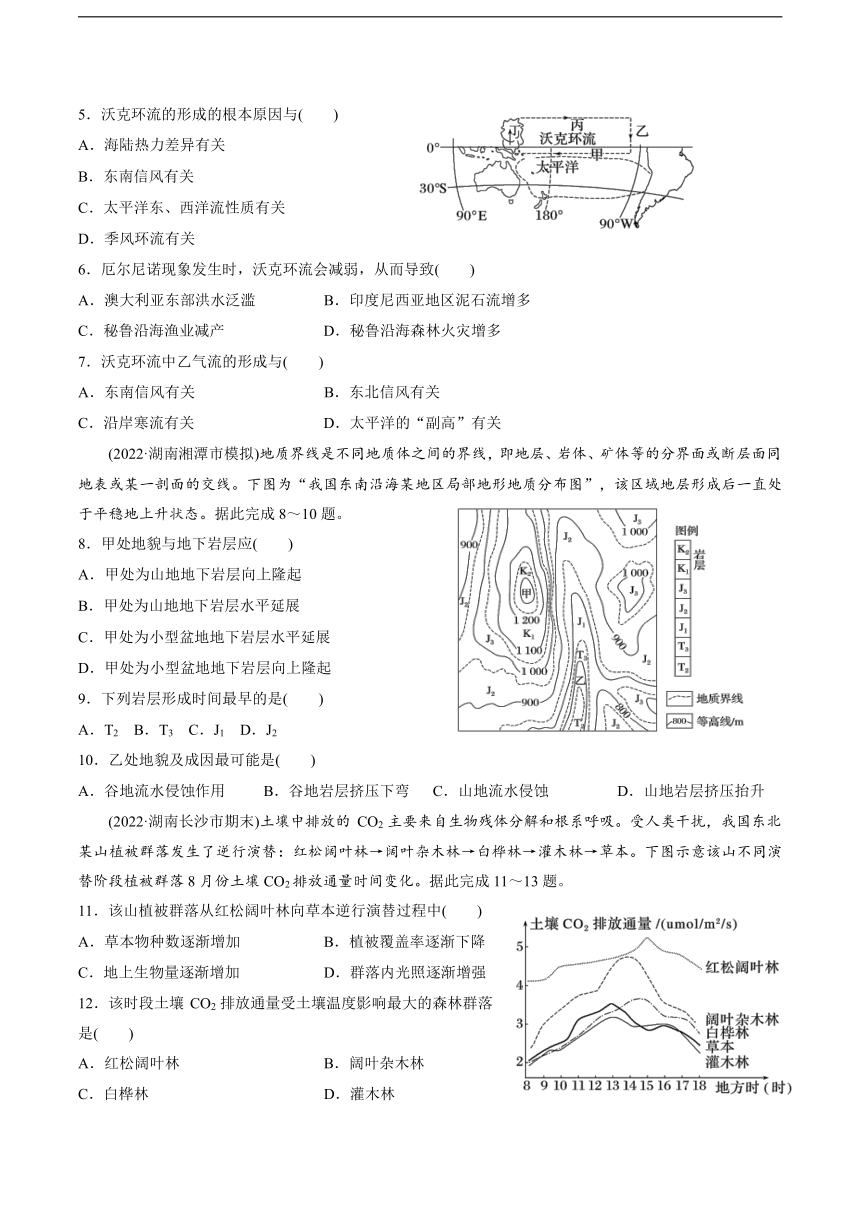

(2022·湖南长沙市期末)土壤中排放的 CO2 主要来自生物残体分解和根系呼吸。受人类干扰,我国东北

某山植被群落发生了逆行演替:红松阔叶林→阔叶杂木林→白桦林→灌木林→草本。下图示意该山不同演替阶段植被群落8 月份土壤CO2 排放通量时间变化。据此完成11~13题。

11.该山植被群落从红松阔叶林向草本逆行演替过程中( )

A.草本物种数逐渐增加 B.植被覆盖率逐渐下降

C.地上生物量逐渐增加 D.群落内光照逐渐增强

12.该时段土壤 CO2 排放通量受土壤温度影响最大的森林群落

是( )

A.红松阔叶林 B.阔叶杂木林

C.白桦林 D.灌木林

13.下列因素中,与图中土壤CO2排放通量的时间变化直接相关性较大的是( )

A.土壤微生物数量 B.地下生物量

C.生物活性 D.土壤含水量

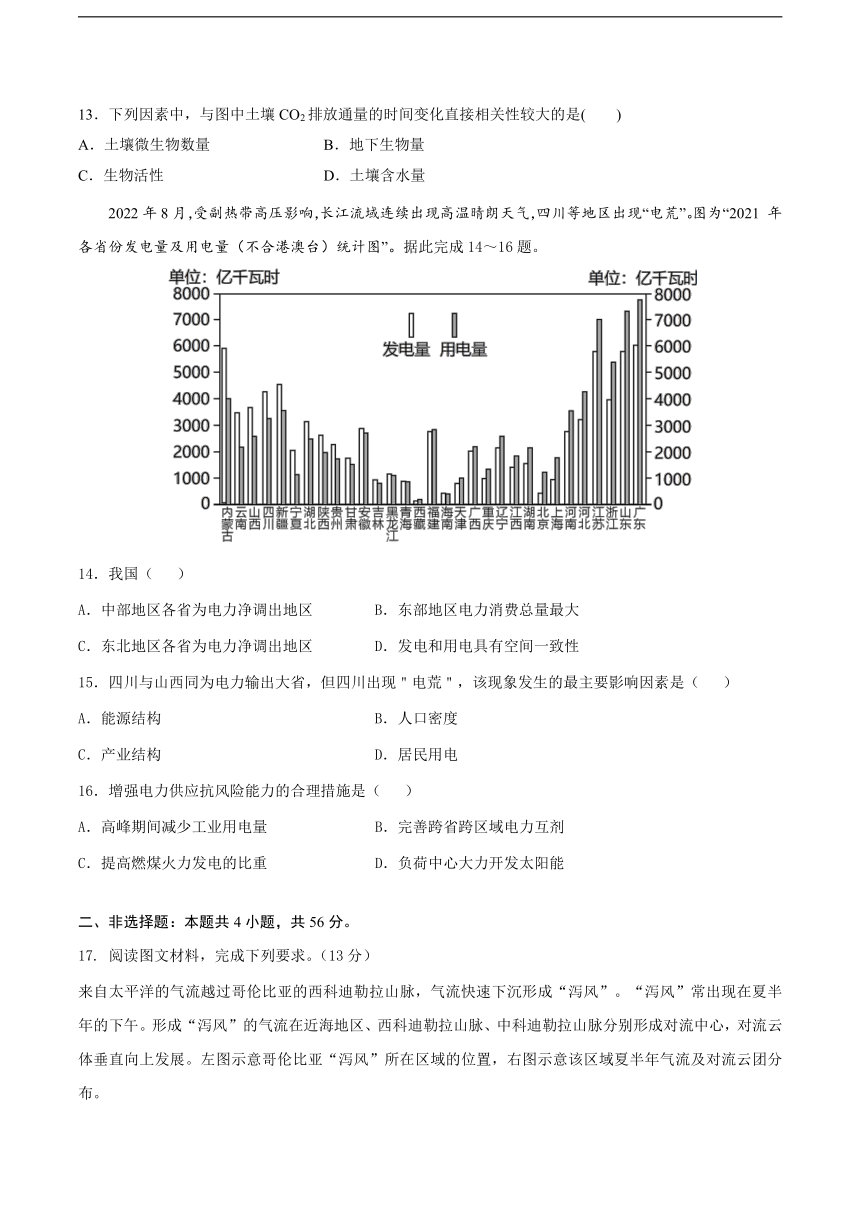

2022 年8 月,受副热带高压影响,长江流域连续出现高温晴朗天气,四川等地区出现“电荒”。图为“2021 年各省份发电量及用电量(不合港澳台)统计图”。据此完成14~16题。

14.我国( )

A.中部地区各省为电力净调出地区 B.东部地区电力消费总量最大

C.东北地区各省为电力净调出地区 D.发电和用电具有空间一致性

15.四川与山西同为电力输出大省,但四川出现"电荒",该现象发生的最主要影响因素是( )

A.能源结构 B.人口密度

C.产业结构 D.居民用电

16.增强电力供应抗风险能力的合理措施是( )

A.高峰期间减少工业用电量 B.完善跨省跨区域电力互剂

C.提高燃煤火力发电的比重 D.负荷中心大力开发太阳能

二、非选择题:本题共 4小题,共56 分。

17.阅读图文材料,完成下列要求。(13分)

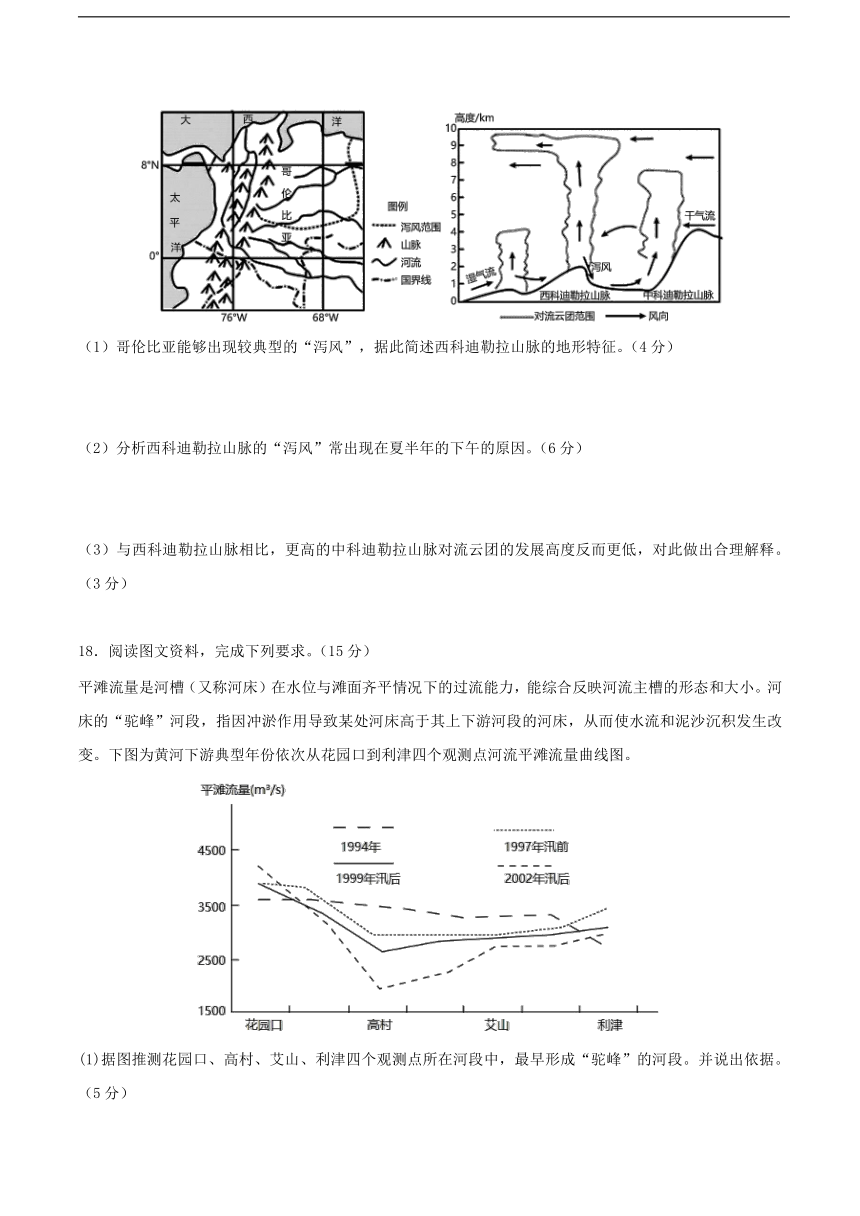

来自太平洋的气流越过哥伦比亚的西科迪勒拉山脉,气流快速下沉形成“泻风”。“泻风”常出现在夏半年的下午。形成“泻风”的气流在近海地区、西科迪勒拉山脉、中科迪勒拉山脉分别形成对流中心,对流云体垂直向上发展。左图示意哥伦比亚“泻风”所在区域的位置,右图示意该区域夏半年气流及对流云团分布。

(1)哥伦比亚能够出现较典型的“泻风”,据此简述西科迪勒拉山脉的地形特征。(4分)

(2)分析西科迪勒拉山脉的“泻风”常出现在夏半年的下午的原因。(6分)

(3)与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉对流云团的发展高度反而更低,对此做出合理解释。(3分)

18.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)

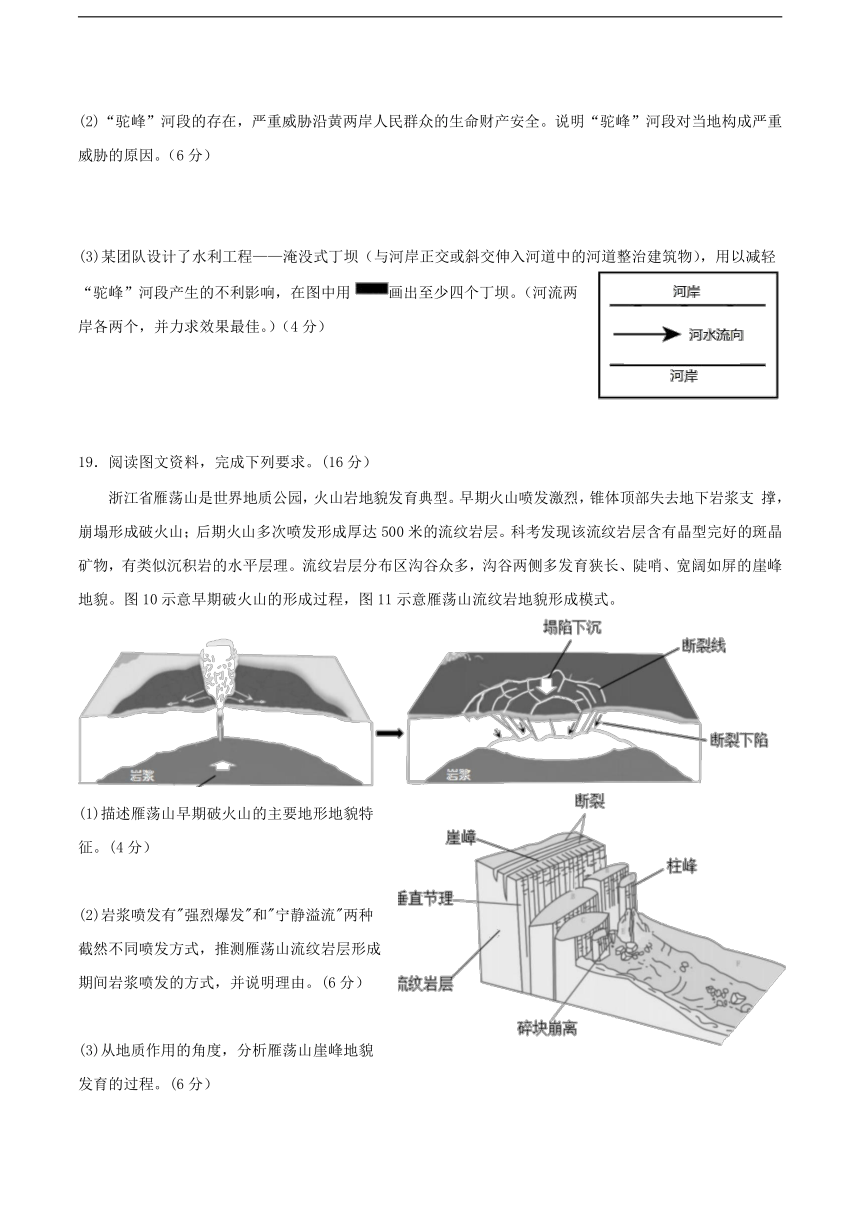

平滩流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段,指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,从而使水流和泥沙沉积发生改变。下图为黄河下游典型年份依次从花园口到利津四个观测点河流平滩流量曲线图。

(1)据图推测花园口、高村、艾山、利津四个观测点所在河段中,最早形成“驼峰”的河段。并说出依据。(5分)

(2)“驼峰”河段的存在,严重威胁沿黄两岸人民群众的生命财产安全。说明“驼峰”河段对当地构成严重威胁的原因。(6分)

(3)某团队设计了水利工程——淹没式丁坝(与河岸正交或斜交伸入河道中的河道整治建筑物),用以减轻

“驼峰”河段产生的不利影响,在图中用 画出至少四个丁坝。(河流两

岸各两个,并力求效果最佳。)(4分)

19.阅读图文资料,完成下列要求。(16分)

浙江省雁荡山是世界地质公园,火山岩地貌发育典型。早期火山喷发激烈,锥体顶部失去地下岩浆支 撑,崩塌形成破火山;后期火山多次喷发形成厚达500米的流纹岩层。科考发现该流纹岩层含有晶型完好的斑晶矿物,有类似沉积岩的水平层理。流纹岩层分布区沟谷众多,沟谷两侧多发育狭长、陡哨、宽阔如屏的崖峰地貌。图10示意早期破火山的形成过程,图11示意雁荡山流纹岩地貌形成模式。

(1)描述雁荡山早期破火山的主要地形地貌特征。(4分)

(2)岩浆喷发有"强烈爆发"和"宁静溢流"两种截然不同喷发方式,推测雁荡山流纹岩层形成期间岩浆喷发的方式,并说明理由。(6分)

(3)从地质作用的角度,分析雁荡山崖峰地貌发育的过程。(6分)

20.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

蒙古族将靠近山林的优质草原称为杭盖草原(下图)。杭盖草原地形和缓,多由缓丘和河谷组成。缓丘上牧草葱郁,河谷中的牧草更加繁茂。杭盖草原是古时游牧民族最喜爱的牧场。

(1)简述杭盖草原上河谷牧草相对于缓坡更加繁茂的原因。(4分)

(2)古时游牧民族往往选择在杭盖草原附近山地的南麓越冬,分析其原因。(4分)

(3)牧民长期居住在草原上,过度放牧,极易出现草地退化。运用自然环境整体性原理,说明草地退化带来的影响。(4分)

地理试题答案

一、选择题:本题共 16题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号

答案

题号

答案

1 2 3 4 5 6 7 8

B C B A B C C B

9 10 11 12 13 14 15 16

A A D B C B A B

(2022·山东菏泽市模拟)山西陶寺古观象台由 13 根夯土柱组成,呈圆弧形排列。古人从观测点通过土柱狭缝观测日出方位,可确定节气,安

排农耕。考古队在原址复制模型进行观测,从第 2 个狭缝看到日出为冬至日,第12 个狭缝看到日出为夏至日。右图为某日考古员从观测点拍摄的日出景观。据此完成1~2 题。

1.图示日期最接近( )

A.1月12 日B.4 月12 日

C.7 月12 日

D.10 月12 日

2.此时,考古队员的面朝向( )

A.东南 B.西南 C.东北 D.西北

答案 1.B 2.C

解析 第 1 题,根据材料“古人从观测点通过土柱狭缝观测日出方位”可知,古观象台位于观测点的正东方向,通过方位判读可知,图中左侧为东北,右侧为东南方位。北半球冬至日日出东南,则材料中已知“从

第 2 个狭缝看到日出为冬至日”的第 2 个狭缝为图中右边第二条缝,同理,北半球夏至日日出东北,“第

12 个狭缝看到日出为夏至日”,则第 12 个狭缝为图中从右向左数的第 12 个狭缝,即左边第一条狭缝为夏 至日日出方位。读图可知,第2 个狭缝到第12 个狭缝相差了10 个狭缝,时间从冬至到夏至相差约180 天,一个狭缝相差约 18 天,由于与夏至日对称的时间有两个,从第十二条缝的 6 月 22 日向前推 4 个狭缝的时间也就是72天,大约为9月2日左右,向后推36天,时间约为4 月12 日左右,故选B。第2 题,此时太阳位于东北方位,所以考古队员的面向东北,故选 C。

湟水是黄河上游的一条重要支流,受地形影响,山谷地

区热力不均匀,形成了一种局地环流——山谷风。山风、谷风的转换时刻主要受太阳辐射的影响,一般情况下,上午日出及傍晚日落以后的2~3个小时,分别为山风转谷风和谷风

转山风时刻。下图为“湟水谷地平安地段山谷风一定时间内风向频数及风速日变化图”。据此回答3~4 题。

3.据图可知,湟水谷地平安地段山风的风向是( )

A.偏东风 B.偏西风 C.偏南风 D.偏北风

4.关于湟水谷地平安地段山谷风的叙述,正确的是( )

A.山谷风的大小跟山坡与山谷同一海拔高度的气压差相关 B.傍晚风速最小

C.山谷风的风速是由山顶与谷底的温差大小决定的 D.正午风速最大

答案 3.B 4.A

解析 第3题,据图可知,日出前该地以偏西风为主,应该是山风,选择 B。第4题,山谷风的大小由山坡与山谷同一海拔高度的气压差决定。选择A。

厄尔尼诺现象与沃克环流相关联,沃克环流是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤

道向西运动,汇合信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此完成5~7 题。

5.沃克环流的形成的根本原因与( )

A.海陆热力差异有关B.东南信风有关

C.太平洋东、西洋流性质有关 D.季风环流有关

6.厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱,从而导致( )

A.澳大利亚东部洪水泛滥 B.印度尼西亚地区泥石流增多

C.秘鲁沿海渔业减产 D.秘鲁沿海森林火灾增多

7.沃克环流中乙气流的形成与( )

A.东南信风有关 B.东北信风有关

C.沿岸寒流有关 D.太平洋的“副高”有关

答案 5.B 6.C 7.C

解析 第5题,沃克环流是因洋面的冷热不均引起的空气运动,与热力环流的成因相同,不是海陆热力性质差异,A错;其形成的根本原因是东南信风,B对;赤道附近太平洋东侧是寒流、西侧是暖流,水温差异大,可形成沃克环流,但不是根本原因,C错;与季风环流无关,D错。第 6题,厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱,南赤道暖流减弱,使澳大利亚东侧沿岸的暖流势力减弱,大气的上升运动减弱,降雨减少,会发生旱灾,A错;印度尼西亚地区降水也会因此减少,所以泥石流发生的几率会降低,B错;赤道逆流增强,

使秘鲁沿岸的水温异常增高,降水增加,洪涝灾害增多,D错,C正确。第16 题,据图可知,乙气流下沉是受寒流影响水温低,选C。

(2022·湖南湘潭市模拟)地质界线是不同地质体之间的界线,即地层、岩体、矿体等的分界面或断层面同

地表或某一剖面的交线。下图为“我国东南沿海某地区局部地形地质分布图”,该区域地层形成后一直处于平稳地上升状态。据此完成8~10 题。

8.甲处地貌与地下岩层应( )

A.甲处为山地地下岩层向上隆起

B.甲处为山地地下岩层水平延展

C.甲处为小型盆地地下岩层水平延展

D.甲处为小型盆地地下岩层向上隆起

9.下列岩层形成时间最早的是( )

A.T2 B.T3 C.J1 D.J2

10.乙处地貌及成因最可能是( )

A.谷地流水侵蚀作用 B.谷地岩层挤压下弯

C.山地流水侵蚀 D.山地岩层挤压抬升

答案 8.B 9.A 10.A

解析 第4题,“该区域地层形成后一直处于平稳地上升状态”,读图可知,图示区域的地质界线与等高线几乎平行,说明整个区域的地下岩层应该呈水平延展状态,C正确。第5 题,正常情况下,水平岩层的位置越高,形成时间越晚。读图可知,相比 T岩层,J2岩层的地质界线海拔最高,说明该岩层形成时间最晚,故选D。第6 题,读图可知,乙处等高线向海拔高的地方凸出,为山谷地形。该地区位于我国东南沿海,降水丰富,山谷地貌最有可能是流水侵蚀作用形成,D正确;由图示地质界线,看不出明显的断裂线,乙不是断裂下陷形成的,A错误;由岩层和地质界线分布可知,整个区域的地下岩层应该呈水平延展状态,乙处岩层不是挤压成的凹陷,B错误;该地位于东南沿海地区,不是干旱区,不是风力侵蚀形成的,C错误。

(2022·湖南长沙市期末)土壤中排放的 CO2 主要来自生物残体分解和根系呼吸。受人类干扰,我国东北

某山植被群落发生了逆行演替:红松阔叶林→阔叶杂木林→白桦林→灌木林→草本。下图示意该山不同演替阶段植被群落8 月份土壤CO2 排放通量时间变化。据此完成11~13题。

11.该山植被群落从红松阔叶林向草本逆行演替过程中( )

A.草本物种数逐渐增加 B.植被覆盖率逐渐下降

C.地上生物量逐渐增加 D.群落内光照逐渐增强

12.该时段土壤 CO2排放通量受土壤温度影响最大的森林群落是( )

A.红松阔叶林 B.阔叶杂木林

C.白桦林 D.灌木林

13.下列因素中,与图中土壤 CO2排放通量的时间变化直接相关性较大的是( )

A.土壤微生物数量 B.地下生物量

C.生物活性 D.土壤含水量

答案 11.D 12.B 13.C

解析 第7题,该山植被群落从红松阔叶林向草本逆行演替过程中,草本植物是在林木树种之后出现的,并非逐渐增加,植被覆盖率也不是逐渐下降;但从红松阔叶林向草本逆行演替过程中,地上生物量逐渐减少,群落内因地上生物量的减少,光照逐渐增强。第 8 题,图中曲线显示,该时段随时间变化红松阔叶林土壤CO2 排放通量变化不大,因此红松阔叶林土壤 CO2 排放通量受土壤温度影响最小。第 9 题,土壤 CO2 排放 通量与生物有关,而与土壤含水量的直接关联度相对较小。

2022年8月,受副热带高压影响,长江流域连续出现高温晴朗天气,四川等地区出现“电荒”。图为“2021 年各省份发电量及用电量(不合港澳台)统计图”。据此完成11~13题。

11.我国( )

A.中部地区各省为电力净调出地区 B.东部地区电力消费总量最大

C.东北地区各省为电力净调出地区 D.发电和用电具有空间一致性

12.四川与山西同为电力输出大省,但四川出现"电荒",该现象发生的最主要影响因素是( )

A.能源结构 B.人口密度

C.产业结构 D.居民用电

13.增强电力供应抗风险能力的合理措施是( )

A.高峰期间减少工业用电量 B.完善跨省跨区域电力互剂

C.提高燃煤火力发电的比重 D.负荷中心大力开发太阳能

【答案】11.B 12.A 13.B

【解析】11.由图可知中部的湖南用电量大于发电量,A错误;由图中信息可知,东部地区电力消费总量为最大的地区,B正确;东北的辽宁用电量大于发电量,不是电力净调出区,C错误;东部和西部地区明显是发电和用电不具有空间一致性,D错误。故答案选B。

12.四川发电量大,但水电比重高,持续的干旱使得河流径流量减少,发电量减小,导致四川用电荒,而山西发电以火电为主,发电量比较稳定,故A正确;人口密度、产业结构、居民用电都可能影响用电荒,但不是用电荒影响的主要因素,BCD错误。故答案选A。

13.高峰期间减少工业用电量,可以减少用电量,但不是最合理的措施,A错误;电力资源分布有明显的不均衡性,完善跨省跨区域电力互剂可以有效解决电力资源的供需矛盾,缓解用电紧张地区的电力资源不足的局面,B正确;提高燃煤火力发电的比重,加剧环境污染,C错误;负荷中心不一定具有开发太阳能的条件,D错误。故答案选B。

二、非选择题:本题共 4小题,共56 分。

18. 阅读图文材料,完成下列要求。

来自太平洋的气流越过哥伦比亚的西科迪勒拉山脉,气流快速下沉形成“泻风”。“泻风”常出现在夏半年的下午。形成“泻风”的气流在近海地区、西科迪勒拉山脉、中科迪勒拉山脉分别形成对流中心,对流云体垂直向上发展。左图示意哥伦比亚“泻风”所在区域的位置,右图示意该区域夏半年气流及对流云团分布。

(1)哥伦比亚能够出现较典型的“泻风”,据此简述西科迪勒拉山脉的地形特征。(4分)

(2)分析西科迪勒拉山脉的“泻风”常出现在夏半年的下午的原因。(6分)

(3)与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉对流云团的发展高度反而更低,对此做出合理解释。(3分)

【答案】(1)西科迪勒拉山脉高度有限,气流能够越过;西科迪勒拉山脉东坡较陡,下降风的风速较快。(2)气压带、风带北移,东南信风越过赤道偏转为西南季风,自海洋吹向陆地;下午海陆热力对比明显,海风和背景风风向一致,叠加增强;下午太阳位于西侧,西科迪勒拉山脉西坡光照强,谷风更强(东坡光照减弱,温度率先下降,谷风减弱并提前向山风转换)。

(3)来自太平洋的气流越过西科迪勒拉山脉后,挟带的水汽减少;(与太平洋相隔的西科迪勒拉山脉,)受海陆风环流影响小,陆地的上升气流弱;东侧的干空气入侵,密度大,且水汽少,抑制对流云团的发展。【解析】

【小问1详解】

描述山地的地形特征要从山地海拔高低和坡度陡缓去描述。根据材料“泻风”是“来自太平洋的气流越过哥伦比亚的西科迪勒拉山脉”说明西科迪勒拉山脉高度有限,气流能够越过;再根据材料“气流快速下沉” 说明西科迪勒拉山脉东坡较陡,下降风的风速较快,才能形成“泻风”。

【小问2详解】

读图,可知泻风范围在 0°-8°N 之间,夏半年,随着太阳直射点北移,气压带、风带北移,南半球的东南信风越过赤道受到地转偏向力的作用偏转为西南季风,此时为自海洋吹向陆地的风,为“泻风”形成提供原始风向;夏半年的下午,海陆热力性质差异明显,此时海风势力较强,海风和西南季风背景风风向一致,叠加效应增强了自海洋吹向陆地风的势力;下午太阳位于西侧,西科迪勒拉山脉西坡光照强,西坡和谷底热力差明显,谷风更强,而山脉东坡光照减弱,温度率先下降,谷风减弱并提前向山风转换,三者叠加,使西科迪勒拉山脉的“泻风”常出现在夏半年的下午。

【小问3详解】

由图可知,迪勒拉山脉对流云团由来自海洋的湿气流受热膨胀上升形成。与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉由于距太平洋更远,来自太平洋的气流越过西科迪勒拉山脉后,挟带的水汽减少,不利于对流云团的发展;与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉由于距太平洋更远,受海陆风环流影响小,白天陆地的上升气流弱,不利于对流云团的发展;读图,中科迪勒拉山脉东侧有来自陆地的干气流流入,东侧的干空气,密度大,且水汽少,抑制对流云团的发展。

19.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)

平滩流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段,指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,从而使水流和泥沙沉积发生改变。下图为黄河下游典型年份依次从花园口到利津四个观测点河流平滩流量曲线图。

(1)据图推测花园口、高村、艾山、利津四个观测点所在河段中,最早形成“驼峰”的河段。并说出依据。(5分)

(2)“驼峰”河段的存在,严重威胁沿黄两岸人民群众的生命财产安全。说明“驼峰”河段对当地构成严重威胁的原因。(6分)

(3)某团队设计了水利工程——淹没式丁坝(与河岸正交或斜交伸入河道中的河道整治建筑物),用以减轻

“驼峰”河段产生的不利影响,在图中用 画出至少四个丁坝。(河流两

岸各两个,并力求效果最佳。)(4分)

19.【答案】(1)高村观测点所在河段。 1994年黄河下游平滩流量自上游向下游减小;与1994年相比,1997 年汛前,高村观测点所在河段平滩流量减小最多,且小于其上下游。

(2)“驼峰”河段,由于主槽大面积淤积,河道排洪能力降低,洪水期水位上涨,易淹没河漫滩,侵蚀堤防,导致洪水威胁增加。

(3) (河岸两侧丁坝可不对称)

【解析】(1)由材料可知,河流的“驼峰”指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床。河床因冲淤作用导致泥沙堆积不断增加,出现“驼峰”,河流平滩流量越来越小,河槽的过流能力降低。由图可知,1994年黄河下游平滩流量自上游向下游减小,与 1994年相比,1997年汛前,高村观测点所在河段平滩流量减小,且减小最多,平滩流量小于其上下游其他三个观测点所在河段,说明1997年汛前高村观测点所在河段已经出现了“驼峰”,其他三个观测点所在河段当时还没有出现驼峰,所以,高村观测点所在河段是最早形成“驼峰”的河段。

(2)河流的“驼峰”指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,即河流主槽的泥沙大面积堆积,形成“驼峰”,河流过流能力降低,平滩流量减小。在河流洪水期,由于“驼峰”现象,河床的排洪能力降

低,洪水不能及时流向下游,导致该河段水位上升,淹没附近河漫滩,也易产生洪涝灾害,侵蚀堤防,淹没两侧农田,危及人民的财产和生命安全,增加洪水对人民群众的威胁。

(3)由材料可知,要整治“驼峰”河段,应增大该河段的平滩流量,加大河槽的过流能力,减少河床泥沙淤积,因此淹没式丁坝可以逆河流流向与河岸有一定夹角,形成上挑式丁坝,因为水流漫过上挑式丁坝后,可将泥沙带向河岸一侧,有利于坝档之间的落淤,减少主河槽泥沙沉积,减轻“驼峰”产生的不利影响。(河岸两侧丁坝可不对称)

19.阅读图文资料,完成下列要求。(16分)

浙江省雁荡山是世界地质公园,火山岩地貌发育典型。早期火山喷发激烈,锥体顶部失去地下岩浆支 撑,崩塌形成破火山;后期火山多次喷发形成厚达500米的流纹岩层。科考发现该流纹岩层含有晶型完好的斑晶矿物,有类似沉积岩的水平层理。流纹岩层分布区沟谷众多,沟谷两侧多发育狭长、陡哨、宽阔如屏的崖峰地貌。图10示意早期破火山的形成过程,图11示意雁荡山流纹岩地貌形成模式。

(1)描述雁荡山早期破火山的主要地形地貌特征。(4分)

(2)岩浆喷发有"强烈爆发"和"宁静溢流"两种截然不同喷发方式,推测雁荡山流纹岩层形成期间岩浆喷发

的方式,并说明理由。(6分)

(3)从地质作用的角度,分析雁荡山崖峰地貌发育的过程。(6分)

19.(16分)(1)(4分)【参考答案】呈环形凹陷注地;(2分)多环形或放射状断裂,断裂岩层面积广,地形破碎。(2分)

【评分细则】

①从地形类型、地势起伏状况两个方面给分。给分点"环形注地、断裂岩层面积广或地

形破碎":

②)可替代答案:

"环形洼地"一椭圆形或圆形注地、椭圆形或圆形小盆地;

"断裂岩层面积广或地形破碎"﹣断裂发育广泛、平地面积小、地形崎岖不平,意思相近可给分:

③)没有地形特征具体描述,只有结论性语言的每点只给 1分,如注地、盆地、有断裂等。

(2)(6分)

【参考答案】方式:宁静溢流(2分)

理由:流纹岩具有水平层理,是由岩浆缓慢堆积形成,说明岩浆喷发缓慢(2分);流纹岩中斑晶矿物晶型完好,未被破坏,说明未经历爆发式喷发(2分)。

【评分细则】

①若喷发方式判断错误,给0分,后面理由也不成立;理由从岩层有层理、有晶型完好的斑晶矿物两大方面给分;②)"理由"可替代答案:(无);

③)理由分析若只是罗列材料中"有类似沉积岩的水平层理、有晶型完好的斑晶矿物",没有对其进行分

析,每点只给 1分;

④判断理由如从无关的图10中得出结论则不给分。

(3)(6分)

【参考答案】(受地壳运动和岩浆活动的影响)流纹岩层多断裂、垂直节理,受流水侵蚀(下蚀)作用形成大量沟谷(3分):沟谷两侧岩壁受流水侵蚀、重力崩塌作用,高差增加(沟谷加深展宽),山体变小、变薄,形成崖蟑(3分),

【评分细则】。

①从沟谷形成过程及沟谷一崖峰形成过程两个方面给分,少其中一个过程只能给 3分;②)可替代答案: "多断裂、垂直节理"一多裂隙;③因果完整每点给 3分;原理正确但因果不全(缺因或缺果)、因果倒置,每点只给1分;因果错误不给

分;

④"流水侵蚀"答成"外力作用"、"流水作用"

可的情扣1分,答成"流水堆积"不给

19.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

蒙古族将靠近山林的优质草原称为杭盖草原(下图)。杭盖草原地形和缓,多由缓丘和河谷组成。缓丘上牧草葱郁,河谷中的牧草更加繁茂。杭盖草原是古时游牧民族最喜爱的牧场。

(1)简述杭盖草原上河谷牧草相对于缓坡更加繁茂的原因。(4分)

(2)古时游牧民族往往选择在杭盖草原附近山地的南麓越冬,分析其原因。(4分)

(3)牧民长期居住在草原上,过度放牧,极易出现草地退化。运用自然环境整体性原理,说明草地退化带来的影响。(4分)

19.【答案】(1)靠近河流,地下水水位高,土壤含水量较大;河谷地带泥沙易沉积,土壤厚度大、肥力高。(2)南坡是背风坡,受冬季风影响小,较温暖;南坡光照条件好,气温相对较高,利于越冬。

(3)气候变干,易出现沙尘天气;失去草原植被的保护,土壤保水保土能力下降,土壤贫瘠,易出现荒漠化;

植被退化,下渗量减少,河流径流量变化增大;坡度较大的草地,受流水冲刷,易出现沟谷;环境恶化,导致生物多样性减少。

【解析】(1)杭盖草原位于内陆地区,温带大陆性气候,降水较少,温差大、蒸发强烈,土壤普遍发育较差。大背景决定了思考方向,杭盖草原的缓丘牧草生长更好的原因可以从气温、水分、蒸发、土壤等角度分析河谷地区的优势。读图可知,河谷牧草分布区靠近河流,地下水水位高,土壤含水量较大,有利于牧草吸收水分;河谷地带泥沙易沉积,土壤厚度大、肥力高,有利于牧草的生长。

(2)杭盖草原为蒙古族的牧场,纬度较高,距离冬季风源地近,冬季受西北季风的影响强烈,气候寒冷。选择有山地的地区南坡即阳坡越冬,相比北坡而言,一方面日照时间较长,光热条件较好,另一方面,位于西北季风的背风坡,受冬季风影响较小,较温暖,积雪融化春季出现时间早,更有利于牧草恢复、减少牲畜损失。

(3)自然环境整体性在本题中体现在地理环境某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状况的变化,即“牵一发而动全身”。首先明确“半干旱区域”发生变化的要素植被覆盖率下降,导致气候变干,易出现

沙尘天气;失去草原植被的保护,土壤保水保土能力下降,土壤贫瘠,易出现荒漠化;植被退化,下渗量减少,河流径流量变化增大;坡度较大的草地,受流水冲刷,易出现沟谷;环境恶化,导致生物多样性减少。。

一、选择题:本题共16题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

(2022·山东菏泽市模拟)山西陶寺古观象台由 13 根夯土柱组成,呈圆弧形排列。古人从观测点通过土柱狭缝观测日出方位,可确定节气,安

排农耕。考古队在原址复制模型进行观测,从第 2 个狭缝看到日出为冬至日,第12 个狭缝看到日出为夏至日。右图为某日考古员从观测点拍摄的日

出景观。据此完成1~2 题。

1.图示日期最接近( )

A.1月12 日B.4 月12 日

C.7 月12 日

D.10 月12 日

2.此时,考古队员的面朝向( )

A.东南 B.西南 C.东北 D.西北

湟水是黄河上游的一条重要支流,受地形影响,山谷地区热力不均匀,形成了一种局地环流——山谷风。山风、谷风的转换时刻主要受太阳辐射的影响,一般情

况下,上午日出及傍晚日落以后的2~3个小时,分别为山风转谷风和谷风转山风时刻。下图为“湟水谷地平安地段山谷风一定时间内风向频数及风速日变化图”。据此回答 3~4题。

3.据图可知,湟水谷地平安地段山风的风向是( )

A.偏东风 B.偏西风 C.偏南风 D.偏北风

4.关于湟水谷地平安地段山谷风的叙述,正确的是( )

A.山谷风的大小跟山坡与山谷同一海拔高度的气压差相关 B.傍晚风速最小

C.山谷风的风速是由山顶与谷底的温差大小决定的 D.正午风速最大

厄尔尼诺现象与沃克环流相关联,沃克环流是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤

道向西运动,汇合信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此完成5~7 题。

5.沃克环流的形成的根本原因与( )

A.海陆热力差异有关B.东南信风有关

C.太平洋东、西洋流性质有关

D.季风环流有关

6.厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱,从而导致( )

A.澳大利亚东部洪水泛滥 B.印度尼西亚地区泥石流增多

C.秘鲁沿海渔业减产 D.秘鲁沿海森林火灾增多

7.沃克环流中乙气流的形成与( )

A.东南信风有关 B.东北信风有关

C.沿岸寒流有关 D.太平洋的“副高”有关

(2022·湖南湘潭市模拟)地质界线是不同地质体之间的界线,即地层、岩体、矿体等的分界面或断层面同

地表或某一剖面的交线。下图为“我国东南沿海某地区局部地形地质分布图”,该区域地层形成后一直处于平稳地上升状态。据此完成8~10 题。

8.甲处地貌与地下岩层应( )

A.甲处为山地地下岩层向上隆起B.甲处为山地地下岩层水平延展

C.甲处为小型盆地地下岩层水平延展

D.甲处为小型盆地地下岩层向上隆起

9.下列岩层形成时间最早的是( )

A.T2 B.T3 C.J1 D.J2

10.乙处地貌及成因最可能是( )

A.谷地流水侵蚀作用 B.谷地岩层挤压下弯 C.山地流水侵蚀 D.山地岩层挤压抬升

(2022·湖南长沙市期末)土壤中排放的 CO2 主要来自生物残体分解和根系呼吸。受人类干扰,我国东北

某山植被群落发生了逆行演替:红松阔叶林→阔叶杂木林→白桦林→灌木林→草本。下图示意该山不同演替阶段植被群落8 月份土壤CO2 排放通量时间变化。据此完成11~13题。

11.该山植被群落从红松阔叶林向草本逆行演替过程中( )

A.草本物种数逐渐增加 B.植被覆盖率逐渐下降

C.地上生物量逐渐增加 D.群落内光照逐渐增强

12.该时段土壤 CO2 排放通量受土壤温度影响最大的森林群落

是( )

A.红松阔叶林 B.阔叶杂木林

C.白桦林 D.灌木林

13.下列因素中,与图中土壤CO2排放通量的时间变化直接相关性较大的是( )

A.土壤微生物数量 B.地下生物量

C.生物活性 D.土壤含水量

2022 年8 月,受副热带高压影响,长江流域连续出现高温晴朗天气,四川等地区出现“电荒”。图为“2021 年各省份发电量及用电量(不合港澳台)统计图”。据此完成14~16题。

14.我国( )

A.中部地区各省为电力净调出地区 B.东部地区电力消费总量最大

C.东北地区各省为电力净调出地区 D.发电和用电具有空间一致性

15.四川与山西同为电力输出大省,但四川出现"电荒",该现象发生的最主要影响因素是( )

A.能源结构 B.人口密度

C.产业结构 D.居民用电

16.增强电力供应抗风险能力的合理措施是( )

A.高峰期间减少工业用电量 B.完善跨省跨区域电力互剂

C.提高燃煤火力发电的比重 D.负荷中心大力开发太阳能

二、非选择题:本题共 4小题,共56 分。

17.阅读图文材料,完成下列要求。(13分)

来自太平洋的气流越过哥伦比亚的西科迪勒拉山脉,气流快速下沉形成“泻风”。“泻风”常出现在夏半年的下午。形成“泻风”的气流在近海地区、西科迪勒拉山脉、中科迪勒拉山脉分别形成对流中心,对流云体垂直向上发展。左图示意哥伦比亚“泻风”所在区域的位置,右图示意该区域夏半年气流及对流云团分布。

(1)哥伦比亚能够出现较典型的“泻风”,据此简述西科迪勒拉山脉的地形特征。(4分)

(2)分析西科迪勒拉山脉的“泻风”常出现在夏半年的下午的原因。(6分)

(3)与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉对流云团的发展高度反而更低,对此做出合理解释。(3分)

18.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)

平滩流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段,指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,从而使水流和泥沙沉积发生改变。下图为黄河下游典型年份依次从花园口到利津四个观测点河流平滩流量曲线图。

(1)据图推测花园口、高村、艾山、利津四个观测点所在河段中,最早形成“驼峰”的河段。并说出依据。(5分)

(2)“驼峰”河段的存在,严重威胁沿黄两岸人民群众的生命财产安全。说明“驼峰”河段对当地构成严重威胁的原因。(6分)

(3)某团队设计了水利工程——淹没式丁坝(与河岸正交或斜交伸入河道中的河道整治建筑物),用以减轻

“驼峰”河段产生的不利影响,在图中用 画出至少四个丁坝。(河流两

岸各两个,并力求效果最佳。)(4分)

19.阅读图文资料,完成下列要求。(16分)

浙江省雁荡山是世界地质公园,火山岩地貌发育典型。早期火山喷发激烈,锥体顶部失去地下岩浆支 撑,崩塌形成破火山;后期火山多次喷发形成厚达500米的流纹岩层。科考发现该流纹岩层含有晶型完好的斑晶矿物,有类似沉积岩的水平层理。流纹岩层分布区沟谷众多,沟谷两侧多发育狭长、陡哨、宽阔如屏的崖峰地貌。图10示意早期破火山的形成过程,图11示意雁荡山流纹岩地貌形成模式。

(1)描述雁荡山早期破火山的主要地形地貌特征。(4分)

(2)岩浆喷发有"强烈爆发"和"宁静溢流"两种截然不同喷发方式,推测雁荡山流纹岩层形成期间岩浆喷发的方式,并说明理由。(6分)

(3)从地质作用的角度,分析雁荡山崖峰地貌发育的过程。(6分)

20.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

蒙古族将靠近山林的优质草原称为杭盖草原(下图)。杭盖草原地形和缓,多由缓丘和河谷组成。缓丘上牧草葱郁,河谷中的牧草更加繁茂。杭盖草原是古时游牧民族最喜爱的牧场。

(1)简述杭盖草原上河谷牧草相对于缓坡更加繁茂的原因。(4分)

(2)古时游牧民族往往选择在杭盖草原附近山地的南麓越冬,分析其原因。(4分)

(3)牧民长期居住在草原上,过度放牧,极易出现草地退化。运用自然环境整体性原理,说明草地退化带来的影响。(4分)

地理试题答案

一、选择题:本题共 16题,每小题 3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

题号

答案

题号

答案

1 2 3 4 5 6 7 8

B C B A B C C B

9 10 11 12 13 14 15 16

A A D B C B A B

(2022·山东菏泽市模拟)山西陶寺古观象台由 13 根夯土柱组成,呈圆弧形排列。古人从观测点通过土柱狭缝观测日出方位,可确定节气,安

排农耕。考古队在原址复制模型进行观测,从第 2 个狭缝看到日出为冬至日,第12 个狭缝看到日出为夏至日。右图为某日考古员从观测点拍摄的日出景观。据此完成1~2 题。

1.图示日期最接近( )

A.1月12 日B.4 月12 日

C.7 月12 日

D.10 月12 日

2.此时,考古队员的面朝向( )

A.东南 B.西南 C.东北 D.西北

答案 1.B 2.C

解析 第 1 题,根据材料“古人从观测点通过土柱狭缝观测日出方位”可知,古观象台位于观测点的正东方向,通过方位判读可知,图中左侧为东北,右侧为东南方位。北半球冬至日日出东南,则材料中已知“从

第 2 个狭缝看到日出为冬至日”的第 2 个狭缝为图中右边第二条缝,同理,北半球夏至日日出东北,“第

12 个狭缝看到日出为夏至日”,则第 12 个狭缝为图中从右向左数的第 12 个狭缝,即左边第一条狭缝为夏 至日日出方位。读图可知,第2 个狭缝到第12 个狭缝相差了10 个狭缝,时间从冬至到夏至相差约180 天,一个狭缝相差约 18 天,由于与夏至日对称的时间有两个,从第十二条缝的 6 月 22 日向前推 4 个狭缝的时间也就是72天,大约为9月2日左右,向后推36天,时间约为4 月12 日左右,故选B。第2 题,此时太阳位于东北方位,所以考古队员的面向东北,故选 C。

湟水是黄河上游的一条重要支流,受地形影响,山谷地

区热力不均匀,形成了一种局地环流——山谷风。山风、谷风的转换时刻主要受太阳辐射的影响,一般情况下,上午日出及傍晚日落以后的2~3个小时,分别为山风转谷风和谷风

转山风时刻。下图为“湟水谷地平安地段山谷风一定时间内风向频数及风速日变化图”。据此回答3~4 题。

3.据图可知,湟水谷地平安地段山风的风向是( )

A.偏东风 B.偏西风 C.偏南风 D.偏北风

4.关于湟水谷地平安地段山谷风的叙述,正确的是( )

A.山谷风的大小跟山坡与山谷同一海拔高度的气压差相关 B.傍晚风速最小

C.山谷风的风速是由山顶与谷底的温差大小决定的 D.正午风速最大

答案 3.B 4.A

解析 第3题,据图可知,日出前该地以偏西风为主,应该是山风,选择 B。第4题,山谷风的大小由山坡与山谷同一海拔高度的气压差决定。选择A。

厄尔尼诺现象与沃克环流相关联,沃克环流是指较干燥的空气在东太平洋较冷的洋面上下沉,然后沿赤

道向西运动,汇合信风到达西太平洋后,遇较暖洋面而上升,在高空中再向东运行,形成一个封闭的环流。据此完成5~7 题。

5.沃克环流的形成的根本原因与( )

A.海陆热力差异有关B.东南信风有关

C.太平洋东、西洋流性质有关 D.季风环流有关

6.厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱,从而导致( )

A.澳大利亚东部洪水泛滥 B.印度尼西亚地区泥石流增多

C.秘鲁沿海渔业减产 D.秘鲁沿海森林火灾增多

7.沃克环流中乙气流的形成与( )

A.东南信风有关 B.东北信风有关

C.沿岸寒流有关 D.太平洋的“副高”有关

答案 5.B 6.C 7.C

解析 第5题,沃克环流是因洋面的冷热不均引起的空气运动,与热力环流的成因相同,不是海陆热力性质差异,A错;其形成的根本原因是东南信风,B对;赤道附近太平洋东侧是寒流、西侧是暖流,水温差异大,可形成沃克环流,但不是根本原因,C错;与季风环流无关,D错。第 6题,厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱,南赤道暖流减弱,使澳大利亚东侧沿岸的暖流势力减弱,大气的上升运动减弱,降雨减少,会发生旱灾,A错;印度尼西亚地区降水也会因此减少,所以泥石流发生的几率会降低,B错;赤道逆流增强,

使秘鲁沿岸的水温异常增高,降水增加,洪涝灾害增多,D错,C正确。第16 题,据图可知,乙气流下沉是受寒流影响水温低,选C。

(2022·湖南湘潭市模拟)地质界线是不同地质体之间的界线,即地层、岩体、矿体等的分界面或断层面同

地表或某一剖面的交线。下图为“我国东南沿海某地区局部地形地质分布图”,该区域地层形成后一直处于平稳地上升状态。据此完成8~10 题。

8.甲处地貌与地下岩层应( )

A.甲处为山地地下岩层向上隆起

B.甲处为山地地下岩层水平延展

C.甲处为小型盆地地下岩层水平延展

D.甲处为小型盆地地下岩层向上隆起

9.下列岩层形成时间最早的是( )

A.T2 B.T3 C.J1 D.J2

10.乙处地貌及成因最可能是( )

A.谷地流水侵蚀作用 B.谷地岩层挤压下弯

C.山地流水侵蚀 D.山地岩层挤压抬升

答案 8.B 9.A 10.A

解析 第4题,“该区域地层形成后一直处于平稳地上升状态”,读图可知,图示区域的地质界线与等高线几乎平行,说明整个区域的地下岩层应该呈水平延展状态,C正确。第5 题,正常情况下,水平岩层的位置越高,形成时间越晚。读图可知,相比 T岩层,J2岩层的地质界线海拔最高,说明该岩层形成时间最晚,故选D。第6 题,读图可知,乙处等高线向海拔高的地方凸出,为山谷地形。该地区位于我国东南沿海,降水丰富,山谷地貌最有可能是流水侵蚀作用形成,D正确;由图示地质界线,看不出明显的断裂线,乙不是断裂下陷形成的,A错误;由岩层和地质界线分布可知,整个区域的地下岩层应该呈水平延展状态,乙处岩层不是挤压成的凹陷,B错误;该地位于东南沿海地区,不是干旱区,不是风力侵蚀形成的,C错误。

(2022·湖南长沙市期末)土壤中排放的 CO2 主要来自生物残体分解和根系呼吸。受人类干扰,我国东北

某山植被群落发生了逆行演替:红松阔叶林→阔叶杂木林→白桦林→灌木林→草本。下图示意该山不同演替阶段植被群落8 月份土壤CO2 排放通量时间变化。据此完成11~13题。

11.该山植被群落从红松阔叶林向草本逆行演替过程中( )

A.草本物种数逐渐增加 B.植被覆盖率逐渐下降

C.地上生物量逐渐增加 D.群落内光照逐渐增强

12.该时段土壤 CO2排放通量受土壤温度影响最大的森林群落是( )

A.红松阔叶林 B.阔叶杂木林

C.白桦林 D.灌木林

13.下列因素中,与图中土壤 CO2排放通量的时间变化直接相关性较大的是( )

A.土壤微生物数量 B.地下生物量

C.生物活性 D.土壤含水量

答案 11.D 12.B 13.C

解析 第7题,该山植被群落从红松阔叶林向草本逆行演替过程中,草本植物是在林木树种之后出现的,并非逐渐增加,植被覆盖率也不是逐渐下降;但从红松阔叶林向草本逆行演替过程中,地上生物量逐渐减少,群落内因地上生物量的减少,光照逐渐增强。第 8 题,图中曲线显示,该时段随时间变化红松阔叶林土壤CO2 排放通量变化不大,因此红松阔叶林土壤 CO2 排放通量受土壤温度影响最小。第 9 题,土壤 CO2 排放 通量与生物有关,而与土壤含水量的直接关联度相对较小。

2022年8月,受副热带高压影响,长江流域连续出现高温晴朗天气,四川等地区出现“电荒”。图为“2021 年各省份发电量及用电量(不合港澳台)统计图”。据此完成11~13题。

11.我国( )

A.中部地区各省为电力净调出地区 B.东部地区电力消费总量最大

C.东北地区各省为电力净调出地区 D.发电和用电具有空间一致性

12.四川与山西同为电力输出大省,但四川出现"电荒",该现象发生的最主要影响因素是( )

A.能源结构 B.人口密度

C.产业结构 D.居民用电

13.增强电力供应抗风险能力的合理措施是( )

A.高峰期间减少工业用电量 B.完善跨省跨区域电力互剂

C.提高燃煤火力发电的比重 D.负荷中心大力开发太阳能

【答案】11.B 12.A 13.B

【解析】11.由图可知中部的湖南用电量大于发电量,A错误;由图中信息可知,东部地区电力消费总量为最大的地区,B正确;东北的辽宁用电量大于发电量,不是电力净调出区,C错误;东部和西部地区明显是发电和用电不具有空间一致性,D错误。故答案选B。

12.四川发电量大,但水电比重高,持续的干旱使得河流径流量减少,发电量减小,导致四川用电荒,而山西发电以火电为主,发电量比较稳定,故A正确;人口密度、产业结构、居民用电都可能影响用电荒,但不是用电荒影响的主要因素,BCD错误。故答案选A。

13.高峰期间减少工业用电量,可以减少用电量,但不是最合理的措施,A错误;电力资源分布有明显的不均衡性,完善跨省跨区域电力互剂可以有效解决电力资源的供需矛盾,缓解用电紧张地区的电力资源不足的局面,B正确;提高燃煤火力发电的比重,加剧环境污染,C错误;负荷中心不一定具有开发太阳能的条件,D错误。故答案选B。

二、非选择题:本题共 4小题,共56 分。

18. 阅读图文材料,完成下列要求。

来自太平洋的气流越过哥伦比亚的西科迪勒拉山脉,气流快速下沉形成“泻风”。“泻风”常出现在夏半年的下午。形成“泻风”的气流在近海地区、西科迪勒拉山脉、中科迪勒拉山脉分别形成对流中心,对流云体垂直向上发展。左图示意哥伦比亚“泻风”所在区域的位置,右图示意该区域夏半年气流及对流云团分布。

(1)哥伦比亚能够出现较典型的“泻风”,据此简述西科迪勒拉山脉的地形特征。(4分)

(2)分析西科迪勒拉山脉的“泻风”常出现在夏半年的下午的原因。(6分)

(3)与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉对流云团的发展高度反而更低,对此做出合理解释。(3分)

【答案】(1)西科迪勒拉山脉高度有限,气流能够越过;西科迪勒拉山脉东坡较陡,下降风的风速较快。(2)气压带、风带北移,东南信风越过赤道偏转为西南季风,自海洋吹向陆地;下午海陆热力对比明显,海风和背景风风向一致,叠加增强;下午太阳位于西侧,西科迪勒拉山脉西坡光照强,谷风更强(东坡光照减弱,温度率先下降,谷风减弱并提前向山风转换)。

(3)来自太平洋的气流越过西科迪勒拉山脉后,挟带的水汽减少;(与太平洋相隔的西科迪勒拉山脉,)受海陆风环流影响小,陆地的上升气流弱;东侧的干空气入侵,密度大,且水汽少,抑制对流云团的发展。【解析】

【小问1详解】

描述山地的地形特征要从山地海拔高低和坡度陡缓去描述。根据材料“泻风”是“来自太平洋的气流越过哥伦比亚的西科迪勒拉山脉”说明西科迪勒拉山脉高度有限,气流能够越过;再根据材料“气流快速下沉” 说明西科迪勒拉山脉东坡较陡,下降风的风速较快,才能形成“泻风”。

【小问2详解】

读图,可知泻风范围在 0°-8°N 之间,夏半年,随着太阳直射点北移,气压带、风带北移,南半球的东南信风越过赤道受到地转偏向力的作用偏转为西南季风,此时为自海洋吹向陆地的风,为“泻风”形成提供原始风向;夏半年的下午,海陆热力性质差异明显,此时海风势力较强,海风和西南季风背景风风向一致,叠加效应增强了自海洋吹向陆地风的势力;下午太阳位于西侧,西科迪勒拉山脉西坡光照强,西坡和谷底热力差明显,谷风更强,而山脉东坡光照减弱,温度率先下降,谷风减弱并提前向山风转换,三者叠加,使西科迪勒拉山脉的“泻风”常出现在夏半年的下午。

【小问3详解】

由图可知,迪勒拉山脉对流云团由来自海洋的湿气流受热膨胀上升形成。与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉由于距太平洋更远,来自太平洋的气流越过西科迪勒拉山脉后,挟带的水汽减少,不利于对流云团的发展;与西科迪勒拉山脉相比,更高的中科迪勒拉山脉由于距太平洋更远,受海陆风环流影响小,白天陆地的上升气流弱,不利于对流云团的发展;读图,中科迪勒拉山脉东侧有来自陆地的干气流流入,东侧的干空气,密度大,且水汽少,抑制对流云团的发展。

19.阅读图文资料,完成下列要求。(15分)

平滩流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段,指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,从而使水流和泥沙沉积发生改变。下图为黄河下游典型年份依次从花园口到利津四个观测点河流平滩流量曲线图。

(1)据图推测花园口、高村、艾山、利津四个观测点所在河段中,最早形成“驼峰”的河段。并说出依据。(5分)

(2)“驼峰”河段的存在,严重威胁沿黄两岸人民群众的生命财产安全。说明“驼峰”河段对当地构成严重威胁的原因。(6分)

(3)某团队设计了水利工程——淹没式丁坝(与河岸正交或斜交伸入河道中的河道整治建筑物),用以减轻

“驼峰”河段产生的不利影响,在图中用 画出至少四个丁坝。(河流两

岸各两个,并力求效果最佳。)(4分)

19.【答案】(1)高村观测点所在河段。 1994年黄河下游平滩流量自上游向下游减小;与1994年相比,1997 年汛前,高村观测点所在河段平滩流量减小最多,且小于其上下游。

(2)“驼峰”河段,由于主槽大面积淤积,河道排洪能力降低,洪水期水位上涨,易淹没河漫滩,侵蚀堤防,导致洪水威胁增加。

(3) (河岸两侧丁坝可不对称)

【解析】(1)由材料可知,河流的“驼峰”指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床。河床因冲淤作用导致泥沙堆积不断增加,出现“驼峰”,河流平滩流量越来越小,河槽的过流能力降低。由图可知,1994年黄河下游平滩流量自上游向下游减小,与 1994年相比,1997年汛前,高村观测点所在河段平滩流量减小,且减小最多,平滩流量小于其上下游其他三个观测点所在河段,说明1997年汛前高村观测点所在河段已经出现了“驼峰”,其他三个观测点所在河段当时还没有出现驼峰,所以,高村观测点所在河段是最早形成“驼峰”的河段。

(2)河流的“驼峰”指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,即河流主槽的泥沙大面积堆积,形成“驼峰”,河流过流能力降低,平滩流量减小。在河流洪水期,由于“驼峰”现象,河床的排洪能力降

低,洪水不能及时流向下游,导致该河段水位上升,淹没附近河漫滩,也易产生洪涝灾害,侵蚀堤防,淹没两侧农田,危及人民的财产和生命安全,增加洪水对人民群众的威胁。

(3)由材料可知,要整治“驼峰”河段,应增大该河段的平滩流量,加大河槽的过流能力,减少河床泥沙淤积,因此淹没式丁坝可以逆河流流向与河岸有一定夹角,形成上挑式丁坝,因为水流漫过上挑式丁坝后,可将泥沙带向河岸一侧,有利于坝档之间的落淤,减少主河槽泥沙沉积,减轻“驼峰”产生的不利影响。(河岸两侧丁坝可不对称)

19.阅读图文资料,完成下列要求。(16分)

浙江省雁荡山是世界地质公园,火山岩地貌发育典型。早期火山喷发激烈,锥体顶部失去地下岩浆支 撑,崩塌形成破火山;后期火山多次喷发形成厚达500米的流纹岩层。科考发现该流纹岩层含有晶型完好的斑晶矿物,有类似沉积岩的水平层理。流纹岩层分布区沟谷众多,沟谷两侧多发育狭长、陡哨、宽阔如屏的崖峰地貌。图10示意早期破火山的形成过程,图11示意雁荡山流纹岩地貌形成模式。

(1)描述雁荡山早期破火山的主要地形地貌特征。(4分)

(2)岩浆喷发有"强烈爆发"和"宁静溢流"两种截然不同喷发方式,推测雁荡山流纹岩层形成期间岩浆喷发

的方式,并说明理由。(6分)

(3)从地质作用的角度,分析雁荡山崖峰地貌发育的过程。(6分)

19.(16分)(1)(4分)【参考答案】呈环形凹陷注地;(2分)多环形或放射状断裂,断裂岩层面积广,地形破碎。(2分)

【评分细则】

①从地形类型、地势起伏状况两个方面给分。给分点"环形注地、断裂岩层面积广或地

形破碎":

②)可替代答案:

"环形洼地"一椭圆形或圆形注地、椭圆形或圆形小盆地;

"断裂岩层面积广或地形破碎"﹣断裂发育广泛、平地面积小、地形崎岖不平,意思相近可给分:

③)没有地形特征具体描述,只有结论性语言的每点只给 1分,如注地、盆地、有断裂等。

(2)(6分)

【参考答案】方式:宁静溢流(2分)

理由:流纹岩具有水平层理,是由岩浆缓慢堆积形成,说明岩浆喷发缓慢(2分);流纹岩中斑晶矿物晶型完好,未被破坏,说明未经历爆发式喷发(2分)。

【评分细则】

①若喷发方式判断错误,给0分,后面理由也不成立;理由从岩层有层理、有晶型完好的斑晶矿物两大方面给分;②)"理由"可替代答案:(无);

③)理由分析若只是罗列材料中"有类似沉积岩的水平层理、有晶型完好的斑晶矿物",没有对其进行分

析,每点只给 1分;

④判断理由如从无关的图10中得出结论则不给分。

(3)(6分)

【参考答案】(受地壳运动和岩浆活动的影响)流纹岩层多断裂、垂直节理,受流水侵蚀(下蚀)作用形成大量沟谷(3分):沟谷两侧岩壁受流水侵蚀、重力崩塌作用,高差增加(沟谷加深展宽),山体变小、变薄,形成崖蟑(3分),

【评分细则】。

①从沟谷形成过程及沟谷一崖峰形成过程两个方面给分,少其中一个过程只能给 3分;②)可替代答案: "多断裂、垂直节理"一多裂隙;③因果完整每点给 3分;原理正确但因果不全(缺因或缺果)、因果倒置,每点只给1分;因果错误不给

分;

④"流水侵蚀"答成"外力作用"、"流水作用"

可的情扣1分,答成"流水堆积"不给

19.阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

蒙古族将靠近山林的优质草原称为杭盖草原(下图)。杭盖草原地形和缓,多由缓丘和河谷组成。缓丘上牧草葱郁,河谷中的牧草更加繁茂。杭盖草原是古时游牧民族最喜爱的牧场。

(1)简述杭盖草原上河谷牧草相对于缓坡更加繁茂的原因。(4分)

(2)古时游牧民族往往选择在杭盖草原附近山地的南麓越冬,分析其原因。(4分)

(3)牧民长期居住在草原上,过度放牧,极易出现草地退化。运用自然环境整体性原理,说明草地退化带来的影响。(4分)

19.【答案】(1)靠近河流,地下水水位高,土壤含水量较大;河谷地带泥沙易沉积,土壤厚度大、肥力高。(2)南坡是背风坡,受冬季风影响小,较温暖;南坡光照条件好,气温相对较高,利于越冬。

(3)气候变干,易出现沙尘天气;失去草原植被的保护,土壤保水保土能力下降,土壤贫瘠,易出现荒漠化;

植被退化,下渗量减少,河流径流量变化增大;坡度较大的草地,受流水冲刷,易出现沟谷;环境恶化,导致生物多样性减少。

【解析】(1)杭盖草原位于内陆地区,温带大陆性气候,降水较少,温差大、蒸发强烈,土壤普遍发育较差。大背景决定了思考方向,杭盖草原的缓丘牧草生长更好的原因可以从气温、水分、蒸发、土壤等角度分析河谷地区的优势。读图可知,河谷牧草分布区靠近河流,地下水水位高,土壤含水量较大,有利于牧草吸收水分;河谷地带泥沙易沉积,土壤厚度大、肥力高,有利于牧草的生长。

(2)杭盖草原为蒙古族的牧场,纬度较高,距离冬季风源地近,冬季受西北季风的影响强烈,气候寒冷。选择有山地的地区南坡即阳坡越冬,相比北坡而言,一方面日照时间较长,光热条件较好,另一方面,位于西北季风的背风坡,受冬季风影响较小,较温暖,积雪融化春季出现时间早,更有利于牧草恢复、减少牲畜损失。

(3)自然环境整体性在本题中体现在地理环境某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状况的变化,即“牵一发而动全身”。首先明确“半干旱区域”发生变化的要素植被覆盖率下降,导致气候变干,易出现

沙尘天气;失去草原植被的保护,土壤保水保土能力下降,土壤贫瘠,易出现荒漠化;植被退化,下渗量减少,河流径流量变化增大;坡度较大的草地,受流水冲刷,易出现沟谷;环境恶化,导致生物多样性减少。。

同课章节目录