苏教版(2017秋)四年级科学下册6.月球 表格式教案(含课堂练习和反思)

文档属性

| 名称 | 苏教版(2017秋)四年级科学下册6.月球 表格式教案(含课堂练习和反思) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 53.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-05 21:29:51 | ||

图片预览

文档简介

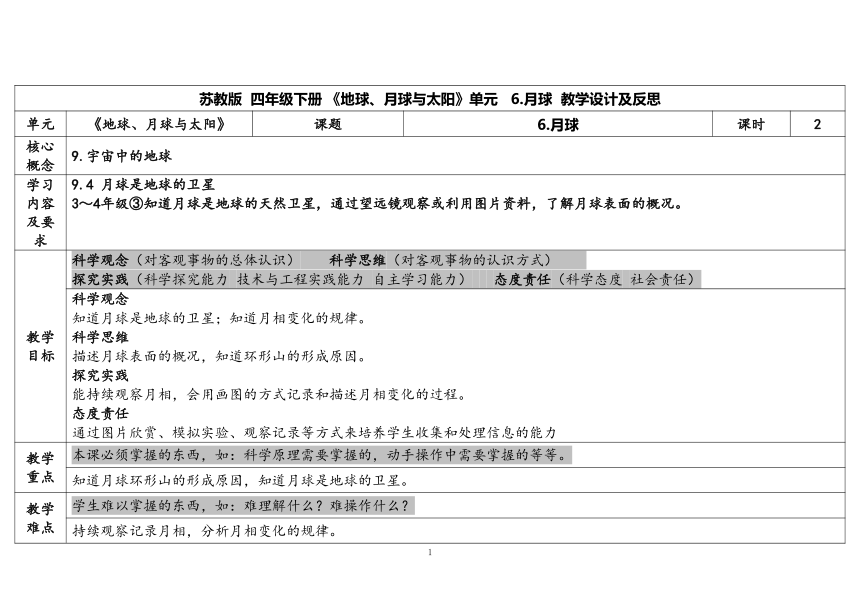

苏教版 四年级下册 《地球、月球与太阳》单元 6.月球 教学设计及反思

单元 《地球、月球与太阳》 课题 6.月球 课时 2

核心 概念 9.宇宙中的地球

学习内容及要求 9.4 月球是地球的卫星 3~4年级③知道月球是地球的天然卫星,通过望远镜观察或利用图片资料,了解月球表面的概况。

教学目标 科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式) 探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念 知道月球是地球的卫星;知道月相变化的规律。 科学思维 描述月球表面的概况,知道环形山的形成原因。 探究实践 能持续观察月相,会用画图的方式记录和描述月相变化的过程。 态度责任 通过图片欣赏、模拟实验、观察记录等方式来培养学生收集和处理信息的能力

教学 重点 本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

知道月球环形山的形成原因,知道月球是地球的卫星。

教学 难点 学生难以掌握的东西,如:难理解什么?难操作什么?

持续观察记录月相,分析月相变化的规律。

教学 准备 教师:手电筒、篮球、铝箔纸包裹的网球。

学生:沙盘、细沙、大小不同的石块、月相记录手册。

教学过程

教学环节 教学活动 设计思路 教学备注

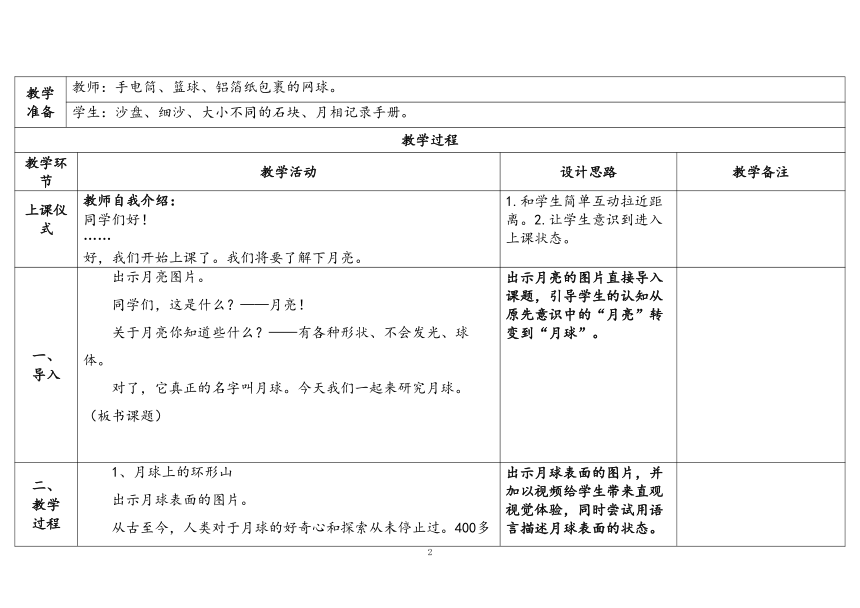

上课仪式 教师自我介绍: 同学们好! …… 好,我们开始上课了。我们将要了解下月亮。 1.和学生简单互动拉近距离。2.让学生意识到进入上课状态。

一、 导入 出示月亮图片。 同学们,这是什么?——月亮! 关于月亮你知道些什么?——有各种形状、不会发光、球体。 对了,它真正的名字叫月球。今天我们一起来研究月球。(板书课题) 出示月亮的图片直接导入课题,引导学生的认知从原先意识中的“月亮”转变到“月球”。

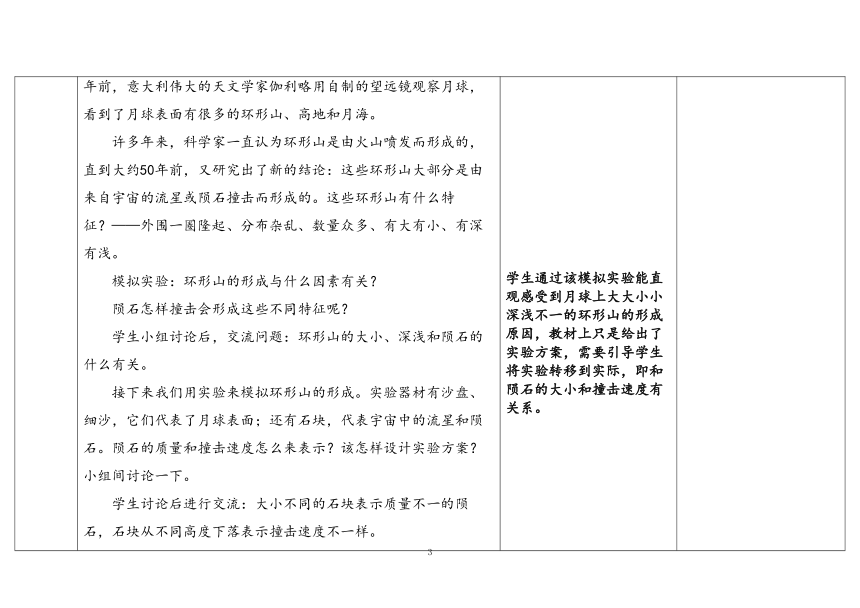

二、 教学 过程 1、月球上的环形山 出示月球表面的图片。 从古至今,人类对于月球的好奇心和探索从未停止过。400多年前,意大利伟大的天文学家伽利略用自制的望远镜观察月球,看到了月球表面有很多的环形山、高地和月海。 许多年来,科学家一直认为环形山是由火山喷发而形成的,直到大约50年前,又研究出了新的结论:这些环形山大部分是由来自宇宙的流星或陨石撞击而形成的。这些环形山有什么特征?——外围一圈隆起、分布杂乱、数量众多、有大有小、有深有浅。 模拟实验:环形山的形成与什么因素有关? 陨石怎样撞击会形成这些不同特征呢? 学生小组讨论后,交流问题:环形山的大小、深浅和陨石的什么有关。 接下来我们用实验来模拟环形山的形成。实验器材有沙盘、细沙,它们代表了月球表面;还有石块,代表宇宙中的流星和陨石。陨石的质量和撞击速度怎么来表示?该怎样设计实验方案?小组间讨论一下。 学生讨论后进行交流:大小不同的石块表示质量不一的陨石,石块从不同高度下落表示撞击速度不一样。 出示实验步骤: (1)在两个盘子里分别铺上约3厘米厚的细沙。 (2)从不同高度往其中一个沙盘中丢相同大小的石子。 (3)从同一高度往另外一个沙盘中丢不同大小的石子。 (4)轻轻将石块取出,观察被石块砸过的坑。 同学们已经有了实验思路,接下来请大家讨论小组分工。你们小组是怎样分工的?——A负责将细沙铺在沙盘里;B负责挑选大小相同的石块,使其从不同高度坠落;C负责挑选大小不同的石块,使其从相同高度坠落;D负责将石块取出。 实验过程中的注意问题——操作过程要严密、实验器材轻拿轻放、认真观察、注意安全。手松开时让小石子自由下落。那就开始动手实验吧! 学生进行实验,教师巡回指导。 请同学们交流一下看到的实验现象。——石块越大,砸出的坑就越大。石块下落越高,砸出的坑就越深。 老师还给每组同学准备了手电筒,请把手电筒打开,直射或斜射沙盘里的石子坑,你观察到了什么?和我们看到的月球表面阴影一样吗? 2、地球的卫星——月球 上节课我们学习了地球,知道它是一颗行星。月球和地球是什么关系呢?——月球围绕地球转动。围绕行星运行的天体被称为卫星。月球围绕地球运行,所以它是地球的卫星,是距地球最近的一个天体,也是人类唯一登陆过的地外天体。月球上没有空气、没有水分,缺乏生命存在的必要条件。如果到月球旅行,需要带哪些东西? 同时月球不会发光,只会反射太阳光,因此我们看到的月亮其实是月球被太阳照亮的部分,又叫——月相。 3、模拟月球的公转。 低年级的时候我们就知道月相是变化的。为什么会变化呢?这和月球绕地球公转有关。接下来老师来演示一下月球的公转,我用打开的手电筒表示——太阳,用一个篮球表示——地球,用这个包裹着锡箔纸的网球来表示——月亮。 请一位同学拿好手电筒站在一侧,关灯,让“月球”绕“地球”转动,观察“月球”的明暗变化情况。 由于月球本身不发光,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮区,另半个球面是暗区。随着月亮相对于地球和太阳的位置变化,就使它被太阳照亮的一面有时对向地球,有时背向地球;有时对向地球的月亮部分大一些,有时小一些,这样就出现了不同的月相。 4、观察月相并记录。 知道了不同月相的形成原因,老师今天要发布一个任务——每天晚上6点去观察一下月亮。容易忘记怎么办?——每天定好闹钟,让闹钟来提醒我们。 仅仅观察还不够,还要学会记录月相。这是我们的活动手册,可以将我们看到的月相画在表格里。怎么画呢?第一种方法:直接画出亮面形状。首先我们要判断亮面在左还是右,我们来看这张图中的月亮,它的亮面在右侧。第二步:画出亮面的形状,一个弯弯的月牙。接下来我们试着画两个月相。这种方法对画画的要求比较高。 介绍第二种方法步骤:涂阴影法 (1)在记录纸上画好相同大小的圆圈 (2)观察月相,找出明暗分界线。 (3)圆圈上点出分界线的两个顶点,画线连接两顶点。 (4)将不明亮的部分涂上黑色。 注意:写好日期,也可以加上日历上的农历日期。 实事求是,如遇天气不佳就空着。 在观察月相时,同时观察月亮出现的位置。 第二课时: 1、根据形状认识月相名称。 刚刚过去的一个多月,同学们坚持观察月相并且做好记录,老师为你们点赞。请同学们说一说在观察的过程中遇到了什么问题,你是怎么解决的? 学生进行交流 老师也和大家一样,观察和记录了月相,其中有几个月相图片(课件出示),你们有没有观察到? 介绍几种月相名称: 新月:每当月球运行到太阳与地球之间,被太阳照亮的半球背对着地球时,人们在地球上就看不到月球,这一天称为“新月”,这时是农历初一。 峨眉月:过了新月,月球顺着地球自转方向运行,亮区逐渐转向地球,在地球上就可看到露出一丝纤细银钩似的月球,出现在西方天空,弓背朝向夕阳,这一月相叫“蛾眉月”,这时是农历初三、四。 上弦月:随后,月球在天空里逐日远离太阳,到了农历初七、初八,半个亮区对着地球,人们可以看到半个月亮(凸面向西),这一月相叫“上弦月”。 凸月:到了农历十二、十三,月球圆面上绝大部分是明亮的,故称凸月。明亮部分朝向西方,满月以前的凸月称为“渐盈凸月”,又称“上凸月”,。 满月:当月球运行到地球的背日方向,即农历十五、十六,月球的亮区全部对着地球,我们能看到一轮圆月,这一月相称为“满月”,也叫“望”。 凸月:满月过后,亮区西侧开始亏缺,农历十九、二十的凸月称为“渐亏凸月”,又称“下凸月”,明亮部分朝向东方。 下弦月:到农历二十二、二十三,又能看到半个月亮(凸面向东),这一月相叫做“下弦月”。在这一期间月球日渐向太阳靠拢,半夜时分才能从东方升起。 峨眉月:又过四五天,月球又变成一个蛾眉形月芽,弓背朝向旭日,我国习惯上把下半月的“娥眉月”称为“残月”。当月球再次运行到日地之间,月亮又回到“朔”。 上弦月和下弦月,娥眉月和残月的相貌差不多,但它们出现的时间、位置及亮面的朝向是不同的。娥眉月和上弦月分别出现在傍晚和前半夜的西边天空,它们的“脸”是朝西的,即西半边亮;残月和下弦月分别出现在黎明和后半夜的东边天空,它们的“脸”是朝东的,即东半边亮。 在你们的记录单上把上面的几种月相圈出来。 2、整理月相记录单,总结月相变化规律。 投影展示一些学生的月相记录单,请大家对比分析。 出示月球表面的图片,并加以视频给学生带来直观视觉体验,同时尝试用语言描述月球表面的状态。 学生通过该模拟实验能直观感受到月球上大大小小深浅不一的环形山的形成原因,教材上只是给出了实验方案,需要引导学生将实验转移到实际,即和陨石的大小和撞击速度有关系。 介绍月球的基本特征和月球与地球的关系。这部分内容主要是以图片展示为主。 模拟月球的公转情况,可以直观感受到月相变化产生的原因,需要指出的是学生在教室里通过演示实验看到的月相变化和我们在地球上真正看到的是不一样的。 观察月相后需要记录,首先要指导学生记录的方法是什么。对于能力强的学生,可以直接徒手画,但容易产生较大的误差。而涂阴影法相对来说比较简单。 记录月相是一个持续的过程,中间会受天气、自身等诸多影响。让学生交流遇到的问题并且解决问题,同时养成实事求是的科学素养。认识几种常见的月相名称是和二年级的知识点相互呼应,在此基础上增加了认识月相名称的环节,是知识的进阶 记录单上有35个空格,因此有条件的话可以让学生至少观察35天的月相,更容易找出其变化规律。在分析月相变化的时候,可以让学生按照农历时间将月相排列好。

三、研讨小结 课件出示月相记录汇总,指导学生总结变化规律:上半月,亮面逐渐变大,亮面在右侧(西面);下半月,亮面逐渐变小,亮面在左侧。 如果继续观察下去,月相会是怎样的?是的,月相就是这样周而复始地变化着。 根据月相观察记录,数一数两次新月大约间隔多少天?——30天。月亮从新月位置到再次回到新月位置所需时间平均为29.53天,也就是说,月相的更替变化周期平均为29.53天,称为一个“朔望月”。

四、拓展 大家今天的收获可真多,其实关于月球还有更多有趣的知识,大家可以作为课后拓展,留待课后继续探究,好吗? 思考:月亮出现的位置变化有什么规律? 在发布观察月相任务的时候,让学生同时注意观察月亮出现的位置。但对于位置的记录和描述都有一定的难度,对于已经发现其规律的学生老师及时给与表扬,暂时说不出来的学生鼓励其继续观察

五、练一练 选择题 1.人类唯一登陆过的地外天体是( )。 A.月球 B.地球 C.火星 D.水星 2.古诗“三五明月满,四五蟾兔缺"中的“三五”指的是( )。 A.农历初八 B.农历十五 C.农历二十 D.农历二十八 3.月相为满月的时间是( )。 A.农历初一、初二 B.农历十五、十六 C.农历十八、十九 D.农历二十五、二十六 4.“小时不识月,呼作白玉盘"这句诗描述的月相是( )。 A.峨眉月 B.满月 C.新月 D.朔月 5.月球的方位变化与月相的循环周期是( )。 A.24小时 B.半个月 C.一个月 D.三个月 二、判断题 6.一个完整月相周期大约是30天。( ) 7.根据月相变化情况,两次满月大约间隔60天。( ) 8.月球在晚上是静止不动的。( ) 9.月球表面的环形山大部分是由流星或陨石撞击形成的。( ) 10.月球上至今没有发现生命存在。( ) 参考答案

1.A 2.B 3.B 4.B 5.C 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√

六、整理 老师指导学生进行材料的整理。 培养学生使用材料的好习惯。

七、板书设计 6.月球

八、课堂反思

《月球》主要通过让学生观察月相变化,了解月相变化的规律,进一步通过模拟实验,初步了解月相变化的成因,最后通过模拟登月活动,让学生通过现有资料思考月球和地球环境差别,登月需要准备什么。反思这节课的教学有不少的收获,现总结如下: 科学课应该多一点人文色彩,这样的科学课学生也才会更加喜欢。因此,在导入课题时,让学生了关于月亮的诗词和神话,并顺势将课本的任务驱动页中的内容展示在学生面前,我朗诵带一点情感,以情动人,以境感人,让学生直面问题“这到底发生了什么 为什么探长说他在撒谎 ”使学生对这节课产生了浓厚的兴趣。 让学生自己提出问题,成了探究的第一步。有一个学生直接说:“探长很聪明,他知道他是偷牛的。”我接过话题说:“同学们这不是探长聪明,而是探长知道,牛被偷的这天晚上晚上根本就没有月光的,你看这是那一天呀 ”这让学生充满了疑惑,随后展开教学。 在研究月相变化的规律这个环节,第一次试教的时候,只是让学生自己展示观察月相的记录,没有出现标准让学生进行对比,结果效果不理想,学生没有完整的月相变化概念,要找出规律就很难。我想还是要给与学生一个完整的概念,就在课件中呈现了一个农历月中的月相的所有冬片,并在相应的月相冬片下标注好是农历的那一天的月相,这样一来学生很容易,将自己观察的和月相的实际情况联系此起来进行研究和判断,学生很轻松地找出了月相变化的规律了。学生也能自己用自己的言语来表达月相变化的规律了,为下一个环节的教学做好了铺垫。 在通过实验理解月相变化原因这个教学环节中,我让学生先将月相变化的原因读了两遍,便于学生对抽象的概念有一个先期的认识。 再次变做示范变讲解月相变化的成因后再让学生进行自我实践,学生通过读、看、听,再实践,一下子就突破了教学中的难点,收到良好的教学效果。 在上课前预先布置了收集月球的其它资料,这一步很重要,可以让学生再次对月球的其他知识进行一个学习,为“登月探索”做好了铺垫。这在教学中将教与学的直接或间接关系体现的很深刻,学生交流和设想登月时可以准确的说明携带设备的作用与意义。使我们的教学过程真正成为学生主动探究的过程,引导学生对问题归类,使研究朝着有效的方向进行,这是一种很好的培养学生问题意识的方法。 通过学生一一的交流汇报,集思广益,分享他人的智慧,体验合作的愉快,让学生感受到我国登上月球的一幕,激发学生的民族自豪感,鼓励学生不断地探索,为人类将来的“月球定居”做出自己的贡献。

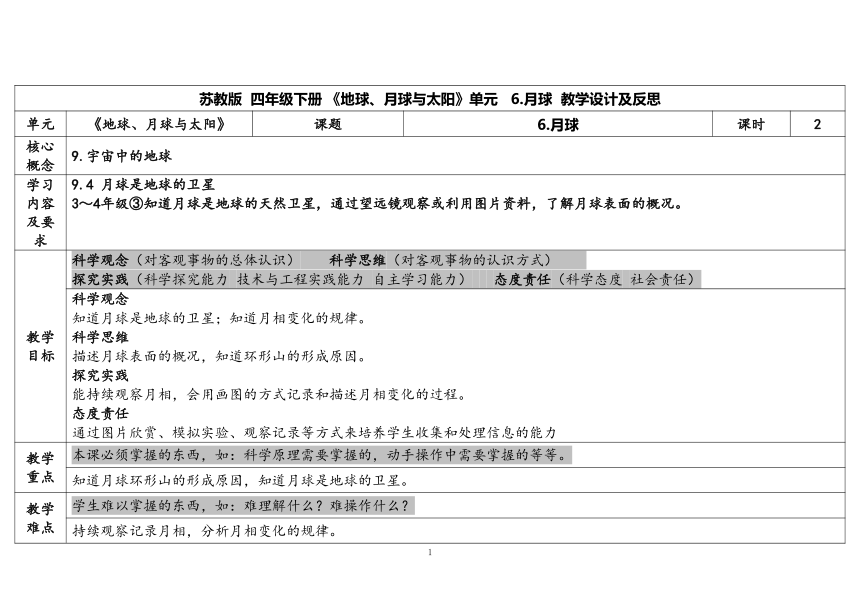

单元 《地球、月球与太阳》 课题 6.月球 课时 2

核心 概念 9.宇宙中的地球

学习内容及要求 9.4 月球是地球的卫星 3~4年级③知道月球是地球的天然卫星,通过望远镜观察或利用图片资料,了解月球表面的概况。

教学目标 科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式) 探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念 知道月球是地球的卫星;知道月相变化的规律。 科学思维 描述月球表面的概况,知道环形山的形成原因。 探究实践 能持续观察月相,会用画图的方式记录和描述月相变化的过程。 态度责任 通过图片欣赏、模拟实验、观察记录等方式来培养学生收集和处理信息的能力

教学 重点 本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

知道月球环形山的形成原因,知道月球是地球的卫星。

教学 难点 学生难以掌握的东西,如:难理解什么?难操作什么?

持续观察记录月相,分析月相变化的规律。

教学 准备 教师:手电筒、篮球、铝箔纸包裹的网球。

学生:沙盘、细沙、大小不同的石块、月相记录手册。

教学过程

教学环节 教学活动 设计思路 教学备注

上课仪式 教师自我介绍: 同学们好! …… 好,我们开始上课了。我们将要了解下月亮。 1.和学生简单互动拉近距离。2.让学生意识到进入上课状态。

一、 导入 出示月亮图片。 同学们,这是什么?——月亮! 关于月亮你知道些什么?——有各种形状、不会发光、球体。 对了,它真正的名字叫月球。今天我们一起来研究月球。(板书课题) 出示月亮的图片直接导入课题,引导学生的认知从原先意识中的“月亮”转变到“月球”。

二、 教学 过程 1、月球上的环形山 出示月球表面的图片。 从古至今,人类对于月球的好奇心和探索从未停止过。400多年前,意大利伟大的天文学家伽利略用自制的望远镜观察月球,看到了月球表面有很多的环形山、高地和月海。 许多年来,科学家一直认为环形山是由火山喷发而形成的,直到大约50年前,又研究出了新的结论:这些环形山大部分是由来自宇宙的流星或陨石撞击而形成的。这些环形山有什么特征?——外围一圈隆起、分布杂乱、数量众多、有大有小、有深有浅。 模拟实验:环形山的形成与什么因素有关? 陨石怎样撞击会形成这些不同特征呢? 学生小组讨论后,交流问题:环形山的大小、深浅和陨石的什么有关。 接下来我们用实验来模拟环形山的形成。实验器材有沙盘、细沙,它们代表了月球表面;还有石块,代表宇宙中的流星和陨石。陨石的质量和撞击速度怎么来表示?该怎样设计实验方案?小组间讨论一下。 学生讨论后进行交流:大小不同的石块表示质量不一的陨石,石块从不同高度下落表示撞击速度不一样。 出示实验步骤: (1)在两个盘子里分别铺上约3厘米厚的细沙。 (2)从不同高度往其中一个沙盘中丢相同大小的石子。 (3)从同一高度往另外一个沙盘中丢不同大小的石子。 (4)轻轻将石块取出,观察被石块砸过的坑。 同学们已经有了实验思路,接下来请大家讨论小组分工。你们小组是怎样分工的?——A负责将细沙铺在沙盘里;B负责挑选大小相同的石块,使其从不同高度坠落;C负责挑选大小不同的石块,使其从相同高度坠落;D负责将石块取出。 实验过程中的注意问题——操作过程要严密、实验器材轻拿轻放、认真观察、注意安全。手松开时让小石子自由下落。那就开始动手实验吧! 学生进行实验,教师巡回指导。 请同学们交流一下看到的实验现象。——石块越大,砸出的坑就越大。石块下落越高,砸出的坑就越深。 老师还给每组同学准备了手电筒,请把手电筒打开,直射或斜射沙盘里的石子坑,你观察到了什么?和我们看到的月球表面阴影一样吗? 2、地球的卫星——月球 上节课我们学习了地球,知道它是一颗行星。月球和地球是什么关系呢?——月球围绕地球转动。围绕行星运行的天体被称为卫星。月球围绕地球运行,所以它是地球的卫星,是距地球最近的一个天体,也是人类唯一登陆过的地外天体。月球上没有空气、没有水分,缺乏生命存在的必要条件。如果到月球旅行,需要带哪些东西? 同时月球不会发光,只会反射太阳光,因此我们看到的月亮其实是月球被太阳照亮的部分,又叫——月相。 3、模拟月球的公转。 低年级的时候我们就知道月相是变化的。为什么会变化呢?这和月球绕地球公转有关。接下来老师来演示一下月球的公转,我用打开的手电筒表示——太阳,用一个篮球表示——地球,用这个包裹着锡箔纸的网球来表示——月亮。 请一位同学拿好手电筒站在一侧,关灯,让“月球”绕“地球”转动,观察“月球”的明暗变化情况。 由于月球本身不发光,在太阳光照射下,向着太阳的半个球面是亮区,另半个球面是暗区。随着月亮相对于地球和太阳的位置变化,就使它被太阳照亮的一面有时对向地球,有时背向地球;有时对向地球的月亮部分大一些,有时小一些,这样就出现了不同的月相。 4、观察月相并记录。 知道了不同月相的形成原因,老师今天要发布一个任务——每天晚上6点去观察一下月亮。容易忘记怎么办?——每天定好闹钟,让闹钟来提醒我们。 仅仅观察还不够,还要学会记录月相。这是我们的活动手册,可以将我们看到的月相画在表格里。怎么画呢?第一种方法:直接画出亮面形状。首先我们要判断亮面在左还是右,我们来看这张图中的月亮,它的亮面在右侧。第二步:画出亮面的形状,一个弯弯的月牙。接下来我们试着画两个月相。这种方法对画画的要求比较高。 介绍第二种方法步骤:涂阴影法 (1)在记录纸上画好相同大小的圆圈 (2)观察月相,找出明暗分界线。 (3)圆圈上点出分界线的两个顶点,画线连接两顶点。 (4)将不明亮的部分涂上黑色。 注意:写好日期,也可以加上日历上的农历日期。 实事求是,如遇天气不佳就空着。 在观察月相时,同时观察月亮出现的位置。 第二课时: 1、根据形状认识月相名称。 刚刚过去的一个多月,同学们坚持观察月相并且做好记录,老师为你们点赞。请同学们说一说在观察的过程中遇到了什么问题,你是怎么解决的? 学生进行交流 老师也和大家一样,观察和记录了月相,其中有几个月相图片(课件出示),你们有没有观察到? 介绍几种月相名称: 新月:每当月球运行到太阳与地球之间,被太阳照亮的半球背对着地球时,人们在地球上就看不到月球,这一天称为“新月”,这时是农历初一。 峨眉月:过了新月,月球顺着地球自转方向运行,亮区逐渐转向地球,在地球上就可看到露出一丝纤细银钩似的月球,出现在西方天空,弓背朝向夕阳,这一月相叫“蛾眉月”,这时是农历初三、四。 上弦月:随后,月球在天空里逐日远离太阳,到了农历初七、初八,半个亮区对着地球,人们可以看到半个月亮(凸面向西),这一月相叫“上弦月”。 凸月:到了农历十二、十三,月球圆面上绝大部分是明亮的,故称凸月。明亮部分朝向西方,满月以前的凸月称为“渐盈凸月”,又称“上凸月”,。 满月:当月球运行到地球的背日方向,即农历十五、十六,月球的亮区全部对着地球,我们能看到一轮圆月,这一月相称为“满月”,也叫“望”。 凸月:满月过后,亮区西侧开始亏缺,农历十九、二十的凸月称为“渐亏凸月”,又称“下凸月”,明亮部分朝向东方。 下弦月:到农历二十二、二十三,又能看到半个月亮(凸面向东),这一月相叫做“下弦月”。在这一期间月球日渐向太阳靠拢,半夜时分才能从东方升起。 峨眉月:又过四五天,月球又变成一个蛾眉形月芽,弓背朝向旭日,我国习惯上把下半月的“娥眉月”称为“残月”。当月球再次运行到日地之间,月亮又回到“朔”。 上弦月和下弦月,娥眉月和残月的相貌差不多,但它们出现的时间、位置及亮面的朝向是不同的。娥眉月和上弦月分别出现在傍晚和前半夜的西边天空,它们的“脸”是朝西的,即西半边亮;残月和下弦月分别出现在黎明和后半夜的东边天空,它们的“脸”是朝东的,即东半边亮。 在你们的记录单上把上面的几种月相圈出来。 2、整理月相记录单,总结月相变化规律。 投影展示一些学生的月相记录单,请大家对比分析。 出示月球表面的图片,并加以视频给学生带来直观视觉体验,同时尝试用语言描述月球表面的状态。 学生通过该模拟实验能直观感受到月球上大大小小深浅不一的环形山的形成原因,教材上只是给出了实验方案,需要引导学生将实验转移到实际,即和陨石的大小和撞击速度有关系。 介绍月球的基本特征和月球与地球的关系。这部分内容主要是以图片展示为主。 模拟月球的公转情况,可以直观感受到月相变化产生的原因,需要指出的是学生在教室里通过演示实验看到的月相变化和我们在地球上真正看到的是不一样的。 观察月相后需要记录,首先要指导学生记录的方法是什么。对于能力强的学生,可以直接徒手画,但容易产生较大的误差。而涂阴影法相对来说比较简单。 记录月相是一个持续的过程,中间会受天气、自身等诸多影响。让学生交流遇到的问题并且解决问题,同时养成实事求是的科学素养。认识几种常见的月相名称是和二年级的知识点相互呼应,在此基础上增加了认识月相名称的环节,是知识的进阶 记录单上有35个空格,因此有条件的话可以让学生至少观察35天的月相,更容易找出其变化规律。在分析月相变化的时候,可以让学生按照农历时间将月相排列好。

三、研讨小结 课件出示月相记录汇总,指导学生总结变化规律:上半月,亮面逐渐变大,亮面在右侧(西面);下半月,亮面逐渐变小,亮面在左侧。 如果继续观察下去,月相会是怎样的?是的,月相就是这样周而复始地变化着。 根据月相观察记录,数一数两次新月大约间隔多少天?——30天。月亮从新月位置到再次回到新月位置所需时间平均为29.53天,也就是说,月相的更替变化周期平均为29.53天,称为一个“朔望月”。

四、拓展 大家今天的收获可真多,其实关于月球还有更多有趣的知识,大家可以作为课后拓展,留待课后继续探究,好吗? 思考:月亮出现的位置变化有什么规律? 在发布观察月相任务的时候,让学生同时注意观察月亮出现的位置。但对于位置的记录和描述都有一定的难度,对于已经发现其规律的学生老师及时给与表扬,暂时说不出来的学生鼓励其继续观察

五、练一练 选择题 1.人类唯一登陆过的地外天体是( )。 A.月球 B.地球 C.火星 D.水星 2.古诗“三五明月满,四五蟾兔缺"中的“三五”指的是( )。 A.农历初八 B.农历十五 C.农历二十 D.农历二十八 3.月相为满月的时间是( )。 A.农历初一、初二 B.农历十五、十六 C.农历十八、十九 D.农历二十五、二十六 4.“小时不识月,呼作白玉盘"这句诗描述的月相是( )。 A.峨眉月 B.满月 C.新月 D.朔月 5.月球的方位变化与月相的循环周期是( )。 A.24小时 B.半个月 C.一个月 D.三个月 二、判断题 6.一个完整月相周期大约是30天。( ) 7.根据月相变化情况,两次满月大约间隔60天。( ) 8.月球在晚上是静止不动的。( ) 9.月球表面的环形山大部分是由流星或陨石撞击形成的。( ) 10.月球上至今没有发现生命存在。( ) 参考答案

1.A 2.B 3.B 4.B 5.C 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√

六、整理 老师指导学生进行材料的整理。 培养学生使用材料的好习惯。

七、板书设计 6.月球

八、课堂反思

《月球》主要通过让学生观察月相变化,了解月相变化的规律,进一步通过模拟实验,初步了解月相变化的成因,最后通过模拟登月活动,让学生通过现有资料思考月球和地球环境差别,登月需要准备什么。反思这节课的教学有不少的收获,现总结如下: 科学课应该多一点人文色彩,这样的科学课学生也才会更加喜欢。因此,在导入课题时,让学生了关于月亮的诗词和神话,并顺势将课本的任务驱动页中的内容展示在学生面前,我朗诵带一点情感,以情动人,以境感人,让学生直面问题“这到底发生了什么 为什么探长说他在撒谎 ”使学生对这节课产生了浓厚的兴趣。 让学生自己提出问题,成了探究的第一步。有一个学生直接说:“探长很聪明,他知道他是偷牛的。”我接过话题说:“同学们这不是探长聪明,而是探长知道,牛被偷的这天晚上晚上根本就没有月光的,你看这是那一天呀 ”这让学生充满了疑惑,随后展开教学。 在研究月相变化的规律这个环节,第一次试教的时候,只是让学生自己展示观察月相的记录,没有出现标准让学生进行对比,结果效果不理想,学生没有完整的月相变化概念,要找出规律就很难。我想还是要给与学生一个完整的概念,就在课件中呈现了一个农历月中的月相的所有冬片,并在相应的月相冬片下标注好是农历的那一天的月相,这样一来学生很容易,将自己观察的和月相的实际情况联系此起来进行研究和判断,学生很轻松地找出了月相变化的规律了。学生也能自己用自己的言语来表达月相变化的规律了,为下一个环节的教学做好了铺垫。 在通过实验理解月相变化原因这个教学环节中,我让学生先将月相变化的原因读了两遍,便于学生对抽象的概念有一个先期的认识。 再次变做示范变讲解月相变化的成因后再让学生进行自我实践,学生通过读、看、听,再实践,一下子就突破了教学中的难点,收到良好的教学效果。 在上课前预先布置了收集月球的其它资料,这一步很重要,可以让学生再次对月球的其他知识进行一个学习,为“登月探索”做好了铺垫。这在教学中将教与学的直接或间接关系体现的很深刻,学生交流和设想登月时可以准确的说明携带设备的作用与意义。使我们的教学过程真正成为学生主动探究的过程,引导学生对问题归类,使研究朝着有效的方向进行,这是一种很好的培养学生问题意识的方法。 通过学生一一的交流汇报,集思广益,分享他人的智慧,体验合作的愉快,让学生感受到我国登上月球的一幕,激发学生的民族自豪感,鼓励学生不断地探索,为人类将来的“月球定居”做出自己的贡献。