第26课 中华人民共和国成立和向社会主义过渡(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义过渡(共25张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

中华人民共和国成立

和向社会主义的过渡

新中国的成立

(政协第一次会议)

新中国的巩固

新中国的发展

《共同纲领》

选举中央人民政府

开国大典

土地改革

稳定物价抗美援朝

思想改造

和平共处五项原则,独立自主的外交

社会主义经济制度初步确立

三大制度

中华人民共和国成立

和向社会主义的过渡

华夏文明的复兴和发展

一、中华人民共和国的成立

1.政协会议与《共同纲领》

会议名称 中国人民政治协商会议第一届全体会议

时间和地点 1949年9月21日 北平

主要任务 筹建新中国

纲领性文件 《中国人民政治协商会议共同纲领》(具有临时宪法的作用)

《中国人民政治协商会议共同纲领》

(1)开国大典的举行——宣告中华人民共和国成立

1949年10月1号,毛主席向全世界庄严宣告中华人民共和国成立

一、中华人民共和国的成立

2.中华人民共和国成立

(2)历史意义

①结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史。

②人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向。

③为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。

④中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

二、人民政权的巩固

1.背景

①国民党残余势力的威胁

②巩固人民政权的需要

③为了恢复国民经济

④应对美国侵朝给国家带来的安全危害

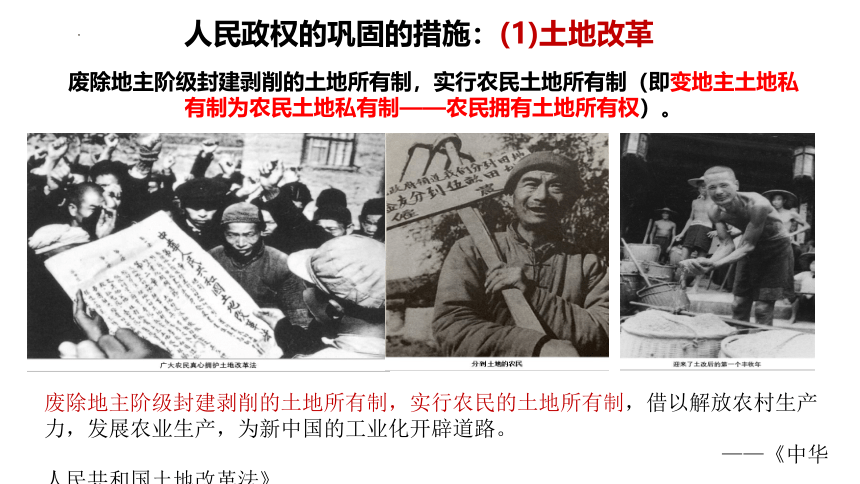

人民政权的巩固的措施:(1)土地改革

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制(即变地主土地私有制为农民土地私有制——农民拥有土地所有权)。

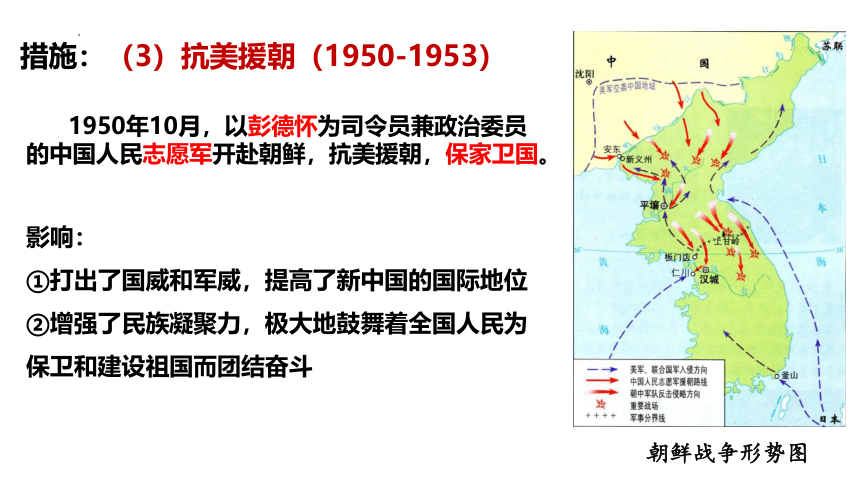

措施:(3)抗美援朝(1950-1953)

1950年10月,以彭德怀为司令员兼政治委员的中国人民志愿军开赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国。

影响:

①打出了国威和军威,提高了新中国的国际地位

②增强了民族凝聚力,极大地鼓舞着全国人民为保卫和建设祖国而团结奋斗

朝鲜战争形势图

(2022辽宁新高考10). 1950年9月,中共中央将《关于东北工厂迁移问题的意见》下发到东北局,10月初,东北南部地区以重工业为主兼有部分轻工业的23家工厂正式向北迁移,一个月之内相关设备和人员全部到位。这一举措是为了( )

A. 平衡地区差异

B. 调整工业结构

C. 应对朝鲜战争

D. 恢复国民经济

措施:(4)思想改造

1951年9月29日(农历1951年8月29日),中央决定开展知识分子思想改造运动。

中国科学院学部委员会委员们在讨论思想改造的学习计划

三、开创独立自主的和平外交

1.五十年代初期的外交

(1)背景

①国际:两大阵营的对立

②国内:新中国的成立

③新中国开始国民经济的恢复

④新中国提出“一边倒”和“另起炉灶”的外交方针

三、外交上坚持独立自主和平外交

1.五十年代初期的外交

(2)表现:①同苏联、东欧等17个国家建交;

②签订《中苏友好同盟互助条约》

③抗美援朝

(3)意义:①结束了中国的屈辱外交

②巩固了新中国的独立和主权

③奠定了新中国对外关系的基础

三、外交上坚持独立自主和平外交

2.五十年代中期的外交

①、日内瓦会议(1954年4月第一次以五大国身份参加的国际会议)

②、提出和平共和五项原则(1953提出;超越社会制度和意识形态的差异,标志着新中国外交的成熟;成为国与国之间问题的基本准则;)

③、万隆会议(1955年4月,提出“求同存异”方针)

④、第二次建交高潮

四、社会主义基本制度的建立

1.一五计划

(1)背景:

①新中国政权的巩固

②国民经济的恢复

③抗美援朝的结束

2.一五计划

(2)特点

①借鉴苏联经验,建立工业化的初步基础

②优先发展重工业

③重点发展中西部地区,特别是东北地区

④国家统一计划,全面铺开

⑤同时有步骤地进行三大改造

14

(3)意义:我国开始改变工业落后的面貌,初步建立了独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

鞍山钢铁

长春一汽、沈阳一机

武汉长江大桥

康藏、新藏和青藏公路

宝成铁路、鹰厦铁路、

四、社会主义基本制度的建立

2.三大改造

行业 改造方式 共同特点

农业 从私有变成公有

手工业生产合作社

手工业

资本主义工商业

农业生产合作社

公私合营

实质:生产资料私有制转变为社会主义公有制。(生产关系的变革)

影响 :1956年底,社会主义改造基本完成,标志着社会主义(计划)经济体系在中国基本建立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。

图2是创作于1950年的宣传画《拖拉机》,该作品反映出

A.农村开始走上人民公社化道路

B.农业机械化已在农村得到普及

C.农业生产方式将发生巨大变化

D.农村掀起社会主义改造的高潮

《中国现代化历程》一书中指出,从1949年到1956年的7年间,我国现代化的发展经历了从资本主义转变为新民主主义,又从新民主主义过渡到苏式经典社会主义的两次重大转变。第二次转变的实质是

A.社会意识形态的变化

B.国家政体的变化

C.社会生产力的发展

D.生产关系的变革

四、社会主义基本制度的建立

3.政协制度的建立

(1)发展过程

①1949年,第一届政协会议标志着政协制度的正式确立

②1956年,长期共存、互相监督进一步确立多党合作基本格局

③1982年,长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共,进一步完善

(1)召开:1954年9月,在北京召开。

(2)内容:

①通过了《中华人民共和国宪法》:是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则。

②人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

③中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的基本政治制度之一

④民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一。

四、社会主义基本制度的建立

4.人民代表大会制度

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(1).历史背景

①、统一多民族国家的现实

②、中国共产党人的探索

③、苏联的影响

④、新中国的成立

⑤、各民族错居杂处、相依共存的状况

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(2).建立和完善的过程

①1947年5月,中国第一个省级少数民族自治区内蒙古自治区成立。

②1949年《共同纲领》明确提出实行民族区域自治

③1952年8月9日,中央人民政府颁布《颁布实施《民族区域自治制度实施纲要》

④1954年宪法明确民族区域自治为国家基本政治制度

⑤民族区域自治区的建立1984年通过民族区域自治法

⑥2005年发布《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(3).特点

(1)服务于中国梦伟大目标的实现

(2)延续与创新民族工作

①坚持“两个共同”的民族工作主题

②提出“四个要”

③提出“五个认同”

④铸牢中华民族共同体意识

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(4)、意义:

①保障了少数民族合法权益

②加快民族地区经济社会事业发展

③维护国家的统一

④有利于巩固边防,促进社会稳定

中华人民共和国成立

和向社会主义的过渡

新中国的成立

(政协第一次会议)

新中国的巩固

新中国的发展

《共同纲领》

选举中央人民政府

开国大典

土地改革

稳定物价抗美援朝

思想改造

和平共处五项原则,独立自主的外交

社会主义经济制度初步确立

三大制度

中华人民共和国成立

和向社会主义的过渡

华夏文明的复兴和发展

一、中华人民共和国的成立

1.政协会议与《共同纲领》

会议名称 中国人民政治协商会议第一届全体会议

时间和地点 1949年9月21日 北平

主要任务 筹建新中国

纲领性文件 《中国人民政治协商会议共同纲领》(具有临时宪法的作用)

《中国人民政治协商会议共同纲领》

(1)开国大典的举行——宣告中华人民共和国成立

1949年10月1号,毛主席向全世界庄严宣告中华人民共和国成立

一、中华人民共和国的成立

2.中华人民共和国成立

(2)历史意义

①结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史。

②人民真正成为国家的主人,从根本上改变了中国社会的发展方向。

③为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。

④中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林,中国历史进入新纪元。

二、人民政权的巩固

1.背景

①国民党残余势力的威胁

②巩固人民政权的需要

③为了恢复国民经济

④应对美国侵朝给国家带来的安全危害

人民政权的巩固的措施:(1)土地改革

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

——《中华人民共和国土地改革法》

废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制(即变地主土地私有制为农民土地私有制——农民拥有土地所有权)。

措施:(3)抗美援朝(1950-1953)

1950年10月,以彭德怀为司令员兼政治委员的中国人民志愿军开赴朝鲜,抗美援朝,保家卫国。

影响:

①打出了国威和军威,提高了新中国的国际地位

②增强了民族凝聚力,极大地鼓舞着全国人民为保卫和建设祖国而团结奋斗

朝鲜战争形势图

(2022辽宁新高考10). 1950年9月,中共中央将《关于东北工厂迁移问题的意见》下发到东北局,10月初,东北南部地区以重工业为主兼有部分轻工业的23家工厂正式向北迁移,一个月之内相关设备和人员全部到位。这一举措是为了( )

A. 平衡地区差异

B. 调整工业结构

C. 应对朝鲜战争

D. 恢复国民经济

措施:(4)思想改造

1951年9月29日(农历1951年8月29日),中央决定开展知识分子思想改造运动。

中国科学院学部委员会委员们在讨论思想改造的学习计划

三、开创独立自主的和平外交

1.五十年代初期的外交

(1)背景

①国际:两大阵营的对立

②国内:新中国的成立

③新中国开始国民经济的恢复

④新中国提出“一边倒”和“另起炉灶”的外交方针

三、外交上坚持独立自主和平外交

1.五十年代初期的外交

(2)表现:①同苏联、东欧等17个国家建交;

②签订《中苏友好同盟互助条约》

③抗美援朝

(3)意义:①结束了中国的屈辱外交

②巩固了新中国的独立和主权

③奠定了新中国对外关系的基础

三、外交上坚持独立自主和平外交

2.五十年代中期的外交

①、日内瓦会议(1954年4月第一次以五大国身份参加的国际会议)

②、提出和平共和五项原则(1953提出;超越社会制度和意识形态的差异,标志着新中国外交的成熟;成为国与国之间问题的基本准则;)

③、万隆会议(1955年4月,提出“求同存异”方针)

④、第二次建交高潮

四、社会主义基本制度的建立

1.一五计划

(1)背景:

①新中国政权的巩固

②国民经济的恢复

③抗美援朝的结束

2.一五计划

(2)特点

①借鉴苏联经验,建立工业化的初步基础

②优先发展重工业

③重点发展中西部地区,特别是东北地区

④国家统一计划,全面铺开

⑤同时有步骤地进行三大改造

14

(3)意义:我国开始改变工业落后的面貌,初步建立了独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

鞍山钢铁

长春一汽、沈阳一机

武汉长江大桥

康藏、新藏和青藏公路

宝成铁路、鹰厦铁路、

四、社会主义基本制度的建立

2.三大改造

行业 改造方式 共同特点

农业 从私有变成公有

手工业生产合作社

手工业

资本主义工商业

农业生产合作社

公私合营

实质:生产资料私有制转变为社会主义公有制。(生产关系的变革)

影响 :1956年底,社会主义改造基本完成,标志着社会主义(计划)经济体系在中国基本建立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。

图2是创作于1950年的宣传画《拖拉机》,该作品反映出

A.农村开始走上人民公社化道路

B.农业机械化已在农村得到普及

C.农业生产方式将发生巨大变化

D.农村掀起社会主义改造的高潮

《中国现代化历程》一书中指出,从1949年到1956年的7年间,我国现代化的发展经历了从资本主义转变为新民主主义,又从新民主主义过渡到苏式经典社会主义的两次重大转变。第二次转变的实质是

A.社会意识形态的变化

B.国家政体的变化

C.社会生产力的发展

D.生产关系的变革

四、社会主义基本制度的建立

3.政协制度的建立

(1)发展过程

①1949年,第一届政协会议标志着政协制度的正式确立

②1956年,长期共存、互相监督进一步确立多党合作基本格局

③1982年,长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共,进一步完善

(1)召开:1954年9月,在北京召开。

(2)内容:

①通过了《中华人民共和国宪法》:是一部社会主义类型的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则。

②人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

③中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的基本政治制度之一

④民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一。

四、社会主义基本制度的建立

4.人民代表大会制度

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(1).历史背景

①、统一多民族国家的现实

②、中国共产党人的探索

③、苏联的影响

④、新中国的成立

⑤、各民族错居杂处、相依共存的状况

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(2).建立和完善的过程

①1947年5月,中国第一个省级少数民族自治区内蒙古自治区成立。

②1949年《共同纲领》明确提出实行民族区域自治

③1952年8月9日,中央人民政府颁布《颁布实施《民族区域自治制度实施纲要》

④1954年宪法明确民族区域自治为国家基本政治制度

⑤民族区域自治区的建立1984年通过民族区域自治法

⑥2005年发布《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(3).特点

(1)服务于中国梦伟大目标的实现

(2)延续与创新民族工作

①坚持“两个共同”的民族工作主题

②提出“四个要”

③提出“五个认同”

④铸牢中华民族共同体意识

四、社会主义基本制度的建立

5、民族区域自治制度

(4)、意义:

①保障了少数民族合法权益

②加快民族地区经济社会事业发展

③维护国家的统一

④有利于巩固边防,促进社会稳定

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进