2023年春部编版七下历史:第17课 明朝的灭亡 同步训练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2023年春部编版七下历史:第17课 明朝的灭亡 同步训练(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 239.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-05 19:37:30 | ||

图片预览

文档简介

第17课 明朝的灭亡 同步训练

1.中国传统文化充满智慧,下列哪些历史事件能够体现出图片中 的智慧结论?( )

“民惟邦本,本固邦宁”——《尚书》

A.安史之乱、隋朝暴政而亡 B.诸侯争霸、大泽乡起义

C.清军入关、开元盛世 D.明朝的灭亡、贞观之治

2.“同年二月,农民军以疾风暴雨之势,从陕西经山西直捣北京…十八日,农民军进占外城,十九日晨,崇祯帝在煤山自缢而死。农民军胜利地开进北京。”上诉材料反映的是( )

A.黄巾起义 B.大泽乡起义 C.李自成起义 D.黄巢起义

3.“同年二月,农民军以疾风暴雨之势,从陕西经山西直捣北京。三月……十八日,进占外城。九日晨,崇祯帝在煤山自绕而死。农民军胜利地开进北京。”材料反映的事件是

A.隋末农民起义 B.黄巢起义 C.陈桥驿兵变 D.李自成起义

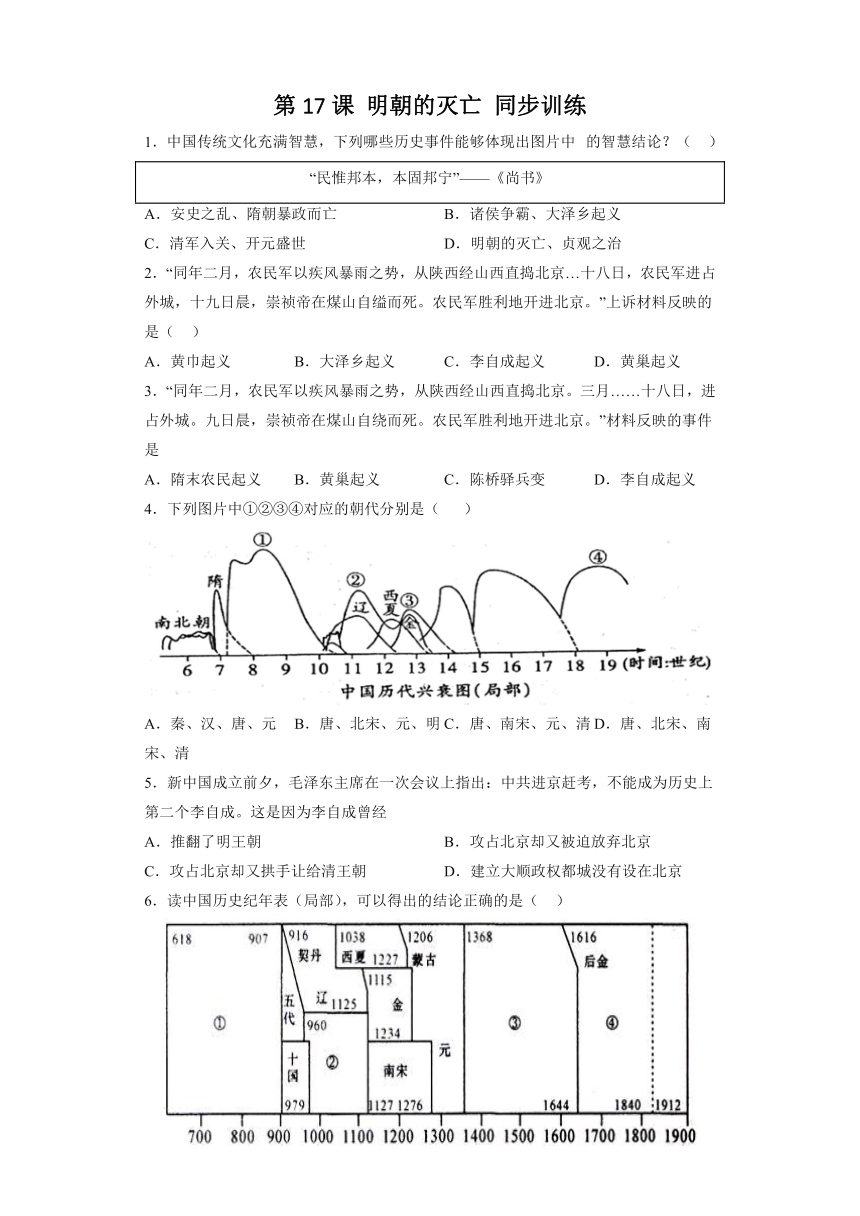

4.下列图片中①②③④对应的朝代分别是( )

A.秦、汉、唐、元 B.唐、北宋、元、明 C.唐、南宋、元、清 D.唐、北宋、南宋、清

5.新中国成立前夕,毛泽东主席在一次会议上指出:中共进京赶考,不能成为历史上第二个李自成。这是因为李自成曾经

A.推翻了明王朝 B.攻占北京却又被迫放弃北京

C.攻占北京却又拱手让给清王朝 D.建立大顺政权都城没有设在北京

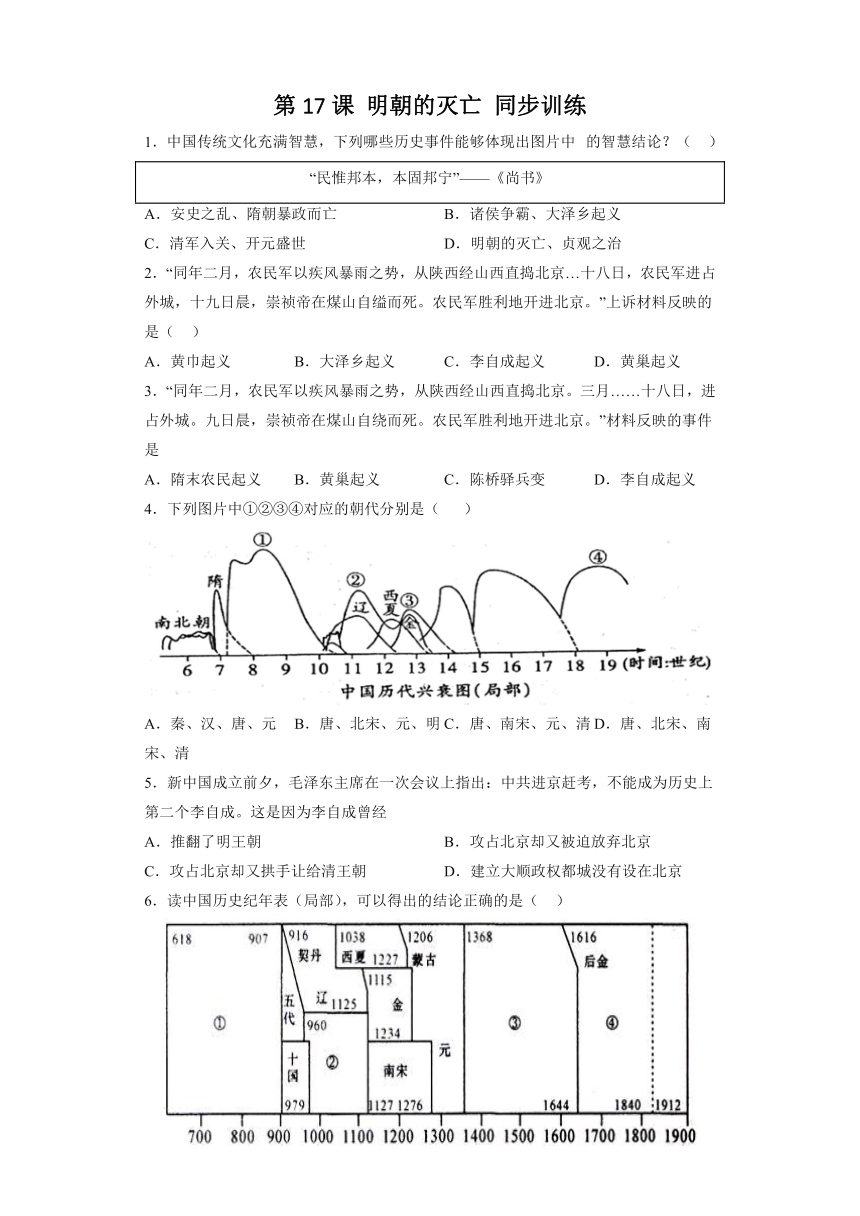

6.读中国历史纪年表(局部),可以得出的结论正确的是( )

①时期,封建经济繁荣,对外交往频繁,长安城成为国际性大都会

②时期,中原政权与少数民族政权缔结和约,发展边境贸易,促进了民族交融

③时期,专制主义中央集权制度进一步发展,丞相制度被废除

④时期,郑和下西洋,开辟了西太平洋与印度洋之间的海上交通线

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

7.明末流行一首民谣:“朝求升,幕求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。”这反映了( )

A.广大农民拥护李自成的起义军 B.李自成起义军推翻明朝

C.各级官吏对民众进行百般盘剥 D.明末民族矛盾异常尖锐

8.清初名臣张廷玉《明史》:“盗贼之祸,历代恒有,至明末李自成、张献忠极矣。”,无产阶级革命家毛泽东评价:“李自成始终是好的,老百姓都称赞他,因为他代表农民利益向地主阶级造反。”据此可知,对历史人物的评价( )

A.因立场差异导致不同 B.随着时间推移发生改变

C.没有客观公正的标准 D.后人评价更为全面准确

9.明朝曾是当时世界上强大的国家。然而,种种社会矛盾,使它逐步走向覆亡。明朝灭亡的原因有( )

①政治腐败 ②土地兼并严重 ③农民起义 ④吴三桂降清

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

10.明朝(1368—1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的大一统王朝,共传十六帝,享国二百七十六年。明朝灭亡的标志是( )

A.李自成在西安建立大顺政权 B.李自成率百万农民军攻陷北京城

C.皇太极改国号为清 D.明军将领吴三桂引清军入关

11.李自成建立的大顺政权最终失败的原因,有的学者认为是由于清兵力量强大;有的认为是因为大顺军入京后腐败,领导人骄傲自满;有的认为是起义军在战略上存在失误:有的认为是没有及时调整政策,形成满汉地主阶级共同对付起义军。据此可知,关于李自成起义失败原因的认识( )

A.只有一种观点是正确合理 B.随着研究视角拓展而趋于全面

C.所列观点都没有参考价值 D.后面学者的观点比前面的可信

12.百万大军在李自成的统一指挥下,不到两天就攻入北京城,明朝末帝崇祯在绝望中自缢。下列关于该起义说法正确的是( )

A.在南京建立政权,国号大顺 B.提出了“均田免赋”的口号

C.最终建立了全国统一的王朝 D.起义最终因财政危机而失败

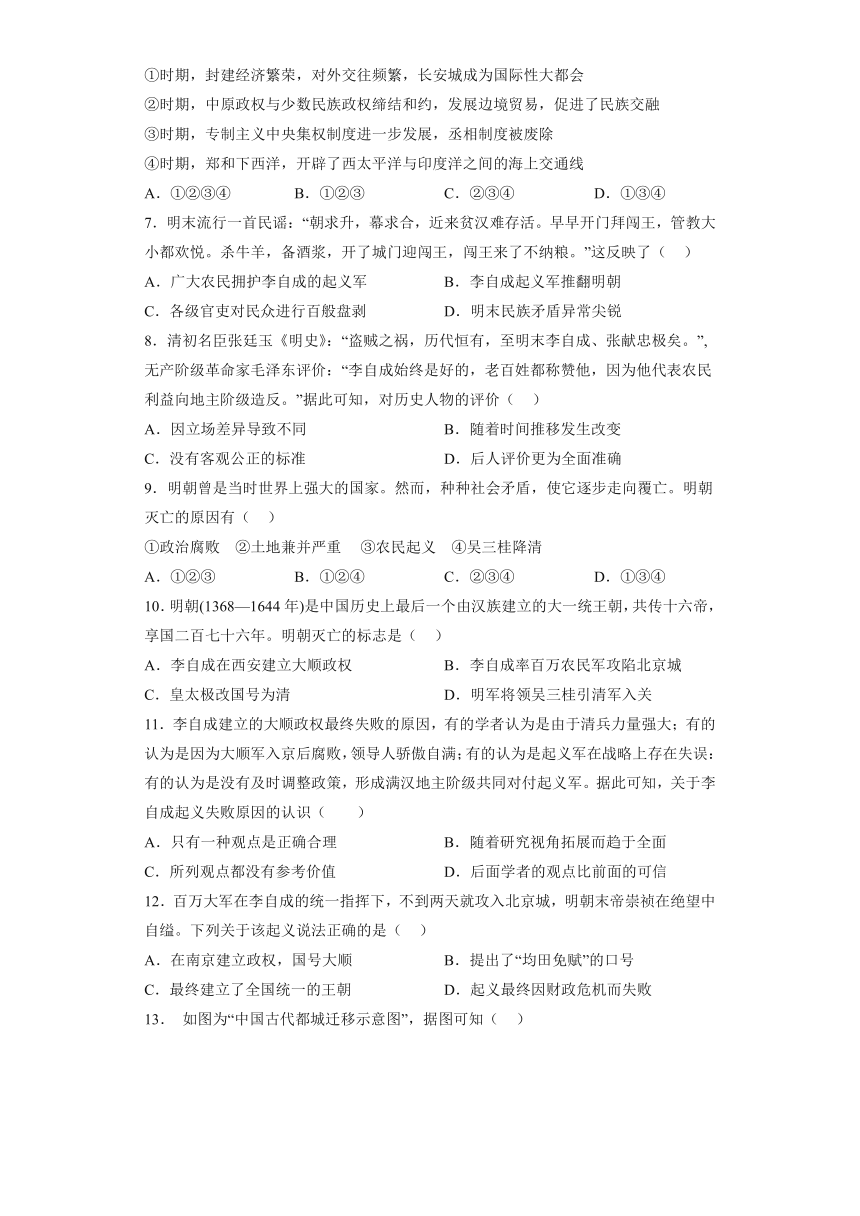

13. 如图为“中国古代都城迁移示意图”,据图可知( )

A.开封成为古代政治中心 B.交通因素影响都城布局

C.商业发展决定都城位置 D.古代都城均是水利枢纽

14.“名山掩英骨,九宫千古,闯王千古;隽水添胜景,浩气长存,业绩长存。”该评价中的人物( )

A.提出了“均田免赋”的口号 B.攻入北京灭掉了唐朝

C.攻入北京,杀死崇祯帝 D.在北京建立大顺政权

15.下列各项中,哪些与明朝灭亡有直接的关系( )

①朝政腐败,宦官专权 ②土地兼并严重 ③朝廷增派苛捐杂税

④大规模农民起义 ⑤吴三桂引清军入关

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②④⑤ D.①②③④⑤

16.阅读材料,回答问题。

材料一:1206年,成吉思汗建立了蒙古国,开始在黄河流域扩张发展势力……蒙古陆续攻灭了当时与宋并立的少数民族政权……1271年,忽必烈取《易经》上“乾元”的意思,定国号为元……8年后灭南宋统一全国。

材料二:终永乐一朝,朱棣五次北征,三次大败蒙古军队。……永乐四年,设哈密卫,加强对西部边陲的统治。……永乐五年,修筑驿路,设置驿站,加强西藏与内地的联系。永乐十三年,增设贵州省,进一步加强在西南地区的统治。

材料三:1616年,后金汗国建立。经“广宁之战”,进逼山海关,拥有了逐鹿中原的根据地……1644年,清入主中原,最终统一中国。

(1)材料一中“与宋并立”的少数民族政权有哪些?“《易经》”与《诗》、《书》《礼》、《春秋》同属哪一学派的经典?元“统一全国”有何历史意义?

(2)据材料二,归纳朱棣巩固统一的两项措施。

(3)材料三中建立“后金汗国”的是谁?写出清“入主中原”的1644年中国还发生了哪件大事?

(4)综合材料,从国家统一的角度概括元明清三朝的共同历史作用。

17.“从表面上看,明朝亡于内乱和外患交加之下,而实际上却亡于明朝后期内政之腐败与体制之僵化。”阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:明太祖废宰相、改动中央官制,使所有限制君权之机构削弱,而控制臣下之机构则多方加强,形成君主独裁强横而不可制。

——摘编自邝士元《国史论衡》

材料二:十七日,农民军围攻北京城。城防已从根本上失去了抵御的能力。崇祯帝只是“仰天长号,绕殿环走,拊胸顿足,大呼:‘内外诸臣误我!误我!’”

——摘编自赵毅《明史十二讲》

材料三:顺治帝将多尔衮封为奉命大将军,让他挥师南下与李自成的农民军逐鹿中原。结果在多尔衮的运筹帷幄之下,北京城很快被清军攻占。多尔衮认为这是入主中原的良机,所以他当即上书请求将都城迁往北京。

——摘编自王小军《让你爱不释手的极简清朝史》

(1)根据材料一与所学知识回答:明太祖是如何“废宰相、改动中央官制”的?他又是如何加强中央对地方控制的?这些措施的影响是什么?

(2)结合所学知识回答:材料二中的“农民军”在此之前曾在西安建立政权,国号是什么?

(3)大清王朝的奠基者是谁?综合上述材料并结合所学知识回答:导致明朝灭亡的原因有哪些?

试卷第4页,共4页

参考答案

1.D

【解析】结合所学知识可知,民惟邦本,本固邦宁指只有以百姓为国家的根本,根本稳固了,国家就安宁了,这句话出自《尚书·五子之歌》。明朝是被明末农民起义所推翻,体现了明朝统治者失去了民心,失去了百姓,国家就不安宁了。贞观之治是唐太宗李世民在位时期出现的繁荣局面,唐太宗重视人民,注重减轻农民的负担,赢得了民心。这两个事件都体现了“民惟邦本,本固邦宁”这一观点,D项正确;安史之乱是由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,与题意无关,排除A项;诸侯争霸是各个诸侯争夺政权的斗争,与题意无关,排除B项;清军入关是指清顺治元年满洲贵族的军队在明朝将领吴三桂的带引下大举进入山海关内,击败李自成、攻占京师(今北京)开始成为统治中国的中央政府的历史事件,与人民无关,排除C项。故选D项。

2.C

【解析】依据“崇祯帝在煤山自缢而死。农民军胜利地开进北京”可知与明末李自成农民起义有关,1644年,李自成率农民起义军攻入明朝都城北京,崇祯皇帝自缢而死,明朝灭亡,C项正确;黄巾起义发生在东汉末年,最终被镇压下去,排除A项;大泽乡起义发生在秦朝末年,由陈胜吴广等人领导发动,排除B项;黄巢起义发生在唐朝末年,但是最终失败,排除D项。故选C项。

3.D

【解析】根据材料“从陕西经山西直捣北京。三月……十八日,进占外城。九日晨,崇祯帝在煤山自绕而死。农民军胜利地开进北京”可知,李自成起义从陕西开始,攻入北京,崇祯的在煤山自缢,D项正确;题目考查的是明末农民起义,排除A项;黄巢起义是唐朝末年,排除B项;陈桥兵变建立北宋,排除C项。故选D项。

4.D

【解析】依据中国历代兴衰图朝代的更替图,可以看出①在隋朝之后,是一个统一的朝代,结合课本所学可知,隋朝灭亡后唐朝建立;②③时期很多政权存在,政权并立。②与辽朝并立,1125年辽被金灭亡,1127年经济攻破开封,北宋灭亡。可知②是北宋;北宋灭亡后,南宋建立,与金并立,1234年蒙古灭金,1276年南宋灭亡。③与金有段时间并立,比金存在的时间长。由此判断③是南宋;④是中国的最后一个朝代,存在与17至19世纪。据所学,1636年皇太极改国号为清。可知④是清朝。D正确;ABC与题干朝代的排序不对,排除;故选D。

5.C

【解析】1644 年,攻进北京城内,末帝崇祯自缢。统治长达 276 年的明王朝被农民起义推翻。 明朝灭亡后,明将吴三桂降清,引清兵入关,与清军联合夹击李自成的军队。李自成在山海关交战失利,转战各地,最后失败。材料中“不能成为第二李自成”是指李自成攻占北京却又拱手让给清王朝。故C符合题意;材料不是说明李自成推翻明王朝,排除A;李自成攻占北京却又被迫放弃北京不符合材料主旨,排除B;毛泽东的意思不是说明李自成没在北京建立政权,排除D。故选C。

6.B

【解析】依据所学可知。公元618年到公元907年是唐朝时期,①正确;公元960年到公元1127年是北宋时期,②正确;公元1368年到公元1644年是明朝时期,③正确;④是清朝时期,而郑和下西洋发生是明朝,故④错误。综上故选B;排除ACD。

7.A

【解析】题干民谣“……早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王……”说明闯王很受欢迎。结合所学知识可知,闯王李自成率领农民起义军进入中原后,提出“均田免赋”的口号。得到广大人民的支持,A项正确;李自成起义军推翻明朝,题干未体现,排除B项;各级官吏对民众进行百般盘,不是题干的主旨,排除C项;民族矛盾与题干无关,排除D项。故选A项。

8.A

【解析】根据题干和所学可知,张廷玉站在地主阶级的角度大肆批评农民起义军,毛泽东站在农民阶级的角度高度称赞农民起义军,由此可见对历史人物的评价因立场差异导致不同,A项正确;“随着时间推移发生改变”与材料无关,排除B项;历史人物的评价标准主要有三条:一是看是否顺应历史潮流的发展,二是看是否符合人民的利益和愿望,三是看是否推动生产力的发展,排除C项;“后人评价更为全面准确”说法有误,排除D项。故选A项。

9.A

【解析】根据所学知识可知,明朝中后期,政治腐败,宦官专权,朝政混乱,地方上土地兼并严重,百姓流离失所,最终爆发农民起义。①②③正确,A项正确;明朝政权被李自成的农民起义推翻,吴三桂降清是在明朝灭亡之后,④错误,排除BCD项。故选A项。

10.B

【解析】根据所学知识可知,1644年4月,百万大军在李自成的统一指挥下,对北京城发起猛烈进攻,不到两天就攻进城内,明朝末帝崇祯在绝望中自缢。统治长达276年的明王朝,最终被农民起义推翻了。B项正确;李自成建立大顺政权在明朝灭亡之前。排除A项;皇太极收服蒙古和朝鲜,于1636年正式称帝,改国号为“清”。对明朝北方统治造成了威胁,但没有推翻明政权。排除C项;吴三桂引清军入关时候明朝已经灭亡。排除D项。

11.B

【解析】依据题干“……最终失败的原因,有的……清兵力量强大;有的……入京后腐败,领导人骄傲自满;有的……战略上存在失误:有的……没有及时调整政策,形成满汉地主阶级共同对付起义军。”可知,从不同的方面对李自成起义失败的原因进行了分析。B项正确;“只有一种观点是正确合理”表述错误,排除A项;“所列观点都没有参考价值”过于绝对,排除C项;“后面学者的观点比前面的可信”表述错误,排除D项。故选B项。

12.B

【解析】根据所学可知,在明末农民战争中,百万大军在李自成的统一指挥下,提出了“均田免赋”的口号,攻入北京城,明朝末帝崇祯在绝望中自缢,B项正确;在西安建立政权,国号大顺,大顺政权始终是局部政权, 起义最终因满汉地主阶级的联合镇压而失败,排除ACD三项。故选B项。

13.B

【解析】结合所学可知,从周到唐,都城主要在长安、洛阳,靠近黄河,交通便利,元明清都城在北京,有运河沟通南北交通,可以看出交通因素影响都城布局,B项正确;北宋的都城在开封,不能说明开封成为古代政治中心,排除A项;商业发展影响都城位置,都城位置是多种因素共同决定的,排除C项;D项表述太绝对,排除D项。故选B项。

14.A

【解析】据“名山掩英骨,九宫千古,闯王千古;隽水添胜景,浩气长存,业绩长存。”并结合所学知识可知,该评价中的人物是“闯王”李自成,他提出了“均田免赋”的口号,A项正确;李自成攻入北京灭掉了明朝,排除B项;崇祯帝是自杀身亡的,排除C项;1644年,李自成攻入西安,建立政权,国号大顺,排除D项。故选A项。

15.A

【解析】结合所学知识可知,明朝末年,政治腐败,朝政的混乱,造成中央对社会的控制力不断下降,土地兼并严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税民众不堪重负,怨声载道,阶级矛盾异常尖锐。当时陕西北部一带连年大旱,庄稼颗粒无收,饥民遍野,官府不顾民众死活,催征如故。灾难深重的广大农民再也无法忍受下去,纷纷举行起义,反抗朝廷的统治。因此与明朝灭亡有直接的关系①②③④。A项正确;明朝灭亡后山海关守将吴三桂引清军入关,⑤错误,排除BCD项。故选A项。

16.(1)西夏、金。儒家。意义:①结束了唐末以来国内政权并立的局面,奠定了国家长期统一的政治局面。(重建了大一统国家)②促进了国内各族人民之间经济文化的交流和边疆地区的开发③加强了中外文化交流和中西交通的发展。

(2)北征蒙古、设置机构等。

(3)努尔哈赤;明朝灭亡(李自成进北京称帝)。

(4)推动了统一多民族国家的巩固和发展。

【解析】(1)根据“蒙古陆续攻灭了当时与宋并立的少数民族政权”并结合所学内容可知,材料一中的“宋”指的是南宋,所以结合所学内容可知,与宋并立的少数民族政权先后有西夏、金等。结合所学内容可知,《易经》”与《诗》、《书》《礼》、《春秋》同属儒家经典。元朝统一全国的历史意义主要是结束了唐末以来国内政权并立的局面,奠定了国家长期统一的政治局面。促进了国内各族人民之间经济文化的交流和边疆地区的开发,加强了中外文化交流和中西交通的发展。

(2)根据“朱棣五次北征,三次大败蒙古军队。……永乐四年,设哈密卫,加强对西部边陲的统治”得出北征蒙古、设置机构等。

(3)结合所学内容可知,建立后金汗国的是努尔哈赤;1644年,李自成进北京称帝,明朝灭亡。

(4)综合材料内容和所学可知,元明清三朝的共同历史作用是都推动了统一多民族国家的巩固和发展。

17.(1)明太祖废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;朱元璋取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散;使皇权高度集中,君主专制大为加强。

(2)大顺。

(3)努尔哈赤;吏治腐败、财政危机、农民起义等。

【解析】(1)根据材料一“明太祖废宰相、改动中央官制……”结合所学可知,1368年明太祖朱元璋建立明朝后,为加强君权权力,改革行政机构。在中央,朱元璋进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接对皇帝负责。在地方,取消行中书省,设立三司,分管民政、刑狱和军政。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。中央和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。

(2)根据材料二“十七日,农民军围攻北京城。城防已从根本上失去了抵御的能力。崇祯帝”结合所学可知,材料二中的“农民军”指的是李自成的起义军,1644年,在西安建立政权,国号大顺。

(3)根据材料三结合所学可知,大清王朝的奠基者是努尔哈赤。1616年,努尔哈赤统一了女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。努尔哈赤死后,皇太极改族名满洲;次年,改国号为清。综合上述材料可以看出,明朝灭亡的原因是明朝未年,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,最终导致农民起义,明朝灭亡。

答案第1页,共2页

1.中国传统文化充满智慧,下列哪些历史事件能够体现出图片中 的智慧结论?( )

“民惟邦本,本固邦宁”——《尚书》

A.安史之乱、隋朝暴政而亡 B.诸侯争霸、大泽乡起义

C.清军入关、开元盛世 D.明朝的灭亡、贞观之治

2.“同年二月,农民军以疾风暴雨之势,从陕西经山西直捣北京…十八日,农民军进占外城,十九日晨,崇祯帝在煤山自缢而死。农民军胜利地开进北京。”上诉材料反映的是( )

A.黄巾起义 B.大泽乡起义 C.李自成起义 D.黄巢起义

3.“同年二月,农民军以疾风暴雨之势,从陕西经山西直捣北京。三月……十八日,进占外城。九日晨,崇祯帝在煤山自绕而死。农民军胜利地开进北京。”材料反映的事件是

A.隋末农民起义 B.黄巢起义 C.陈桥驿兵变 D.李自成起义

4.下列图片中①②③④对应的朝代分别是( )

A.秦、汉、唐、元 B.唐、北宋、元、明 C.唐、南宋、元、清 D.唐、北宋、南宋、清

5.新中国成立前夕,毛泽东主席在一次会议上指出:中共进京赶考,不能成为历史上第二个李自成。这是因为李自成曾经

A.推翻了明王朝 B.攻占北京却又被迫放弃北京

C.攻占北京却又拱手让给清王朝 D.建立大顺政权都城没有设在北京

6.读中国历史纪年表(局部),可以得出的结论正确的是( )

①时期,封建经济繁荣,对外交往频繁,长安城成为国际性大都会

②时期,中原政权与少数民族政权缔结和约,发展边境贸易,促进了民族交融

③时期,专制主义中央集权制度进一步发展,丞相制度被废除

④时期,郑和下西洋,开辟了西太平洋与印度洋之间的海上交通线

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

7.明末流行一首民谣:“朝求升,幕求合,近来贫汉难存活。早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。”这反映了( )

A.广大农民拥护李自成的起义军 B.李自成起义军推翻明朝

C.各级官吏对民众进行百般盘剥 D.明末民族矛盾异常尖锐

8.清初名臣张廷玉《明史》:“盗贼之祸,历代恒有,至明末李自成、张献忠极矣。”,无产阶级革命家毛泽东评价:“李自成始终是好的,老百姓都称赞他,因为他代表农民利益向地主阶级造反。”据此可知,对历史人物的评价( )

A.因立场差异导致不同 B.随着时间推移发生改变

C.没有客观公正的标准 D.后人评价更为全面准确

9.明朝曾是当时世界上强大的国家。然而,种种社会矛盾,使它逐步走向覆亡。明朝灭亡的原因有( )

①政治腐败 ②土地兼并严重 ③农民起义 ④吴三桂降清

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

10.明朝(1368—1644年)是中国历史上最后一个由汉族建立的大一统王朝,共传十六帝,享国二百七十六年。明朝灭亡的标志是( )

A.李自成在西安建立大顺政权 B.李自成率百万农民军攻陷北京城

C.皇太极改国号为清 D.明军将领吴三桂引清军入关

11.李自成建立的大顺政权最终失败的原因,有的学者认为是由于清兵力量强大;有的认为是因为大顺军入京后腐败,领导人骄傲自满;有的认为是起义军在战略上存在失误:有的认为是没有及时调整政策,形成满汉地主阶级共同对付起义军。据此可知,关于李自成起义失败原因的认识( )

A.只有一种观点是正确合理 B.随着研究视角拓展而趋于全面

C.所列观点都没有参考价值 D.后面学者的观点比前面的可信

12.百万大军在李自成的统一指挥下,不到两天就攻入北京城,明朝末帝崇祯在绝望中自缢。下列关于该起义说法正确的是( )

A.在南京建立政权,国号大顺 B.提出了“均田免赋”的口号

C.最终建立了全国统一的王朝 D.起义最终因财政危机而失败

13. 如图为“中国古代都城迁移示意图”,据图可知( )

A.开封成为古代政治中心 B.交通因素影响都城布局

C.商业发展决定都城位置 D.古代都城均是水利枢纽

14.“名山掩英骨,九宫千古,闯王千古;隽水添胜景,浩气长存,业绩长存。”该评价中的人物( )

A.提出了“均田免赋”的口号 B.攻入北京灭掉了唐朝

C.攻入北京,杀死崇祯帝 D.在北京建立大顺政权

15.下列各项中,哪些与明朝灭亡有直接的关系( )

①朝政腐败,宦官专权 ②土地兼并严重 ③朝廷增派苛捐杂税

④大规模农民起义 ⑤吴三桂引清军入关

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②④⑤ D.①②③④⑤

16.阅读材料,回答问题。

材料一:1206年,成吉思汗建立了蒙古国,开始在黄河流域扩张发展势力……蒙古陆续攻灭了当时与宋并立的少数民族政权……1271年,忽必烈取《易经》上“乾元”的意思,定国号为元……8年后灭南宋统一全国。

材料二:终永乐一朝,朱棣五次北征,三次大败蒙古军队。……永乐四年,设哈密卫,加强对西部边陲的统治。……永乐五年,修筑驿路,设置驿站,加强西藏与内地的联系。永乐十三年,增设贵州省,进一步加强在西南地区的统治。

材料三:1616年,后金汗国建立。经“广宁之战”,进逼山海关,拥有了逐鹿中原的根据地……1644年,清入主中原,最终统一中国。

(1)材料一中“与宋并立”的少数民族政权有哪些?“《易经》”与《诗》、《书》《礼》、《春秋》同属哪一学派的经典?元“统一全国”有何历史意义?

(2)据材料二,归纳朱棣巩固统一的两项措施。

(3)材料三中建立“后金汗国”的是谁?写出清“入主中原”的1644年中国还发生了哪件大事?

(4)综合材料,从国家统一的角度概括元明清三朝的共同历史作用。

17.“从表面上看,明朝亡于内乱和外患交加之下,而实际上却亡于明朝后期内政之腐败与体制之僵化。”阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:明太祖废宰相、改动中央官制,使所有限制君权之机构削弱,而控制臣下之机构则多方加强,形成君主独裁强横而不可制。

——摘编自邝士元《国史论衡》

材料二:十七日,农民军围攻北京城。城防已从根本上失去了抵御的能力。崇祯帝只是“仰天长号,绕殿环走,拊胸顿足,大呼:‘内外诸臣误我!误我!’”

——摘编自赵毅《明史十二讲》

材料三:顺治帝将多尔衮封为奉命大将军,让他挥师南下与李自成的农民军逐鹿中原。结果在多尔衮的运筹帷幄之下,北京城很快被清军攻占。多尔衮认为这是入主中原的良机,所以他当即上书请求将都城迁往北京。

——摘编自王小军《让你爱不释手的极简清朝史》

(1)根据材料一与所学知识回答:明太祖是如何“废宰相、改动中央官制”的?他又是如何加强中央对地方控制的?这些措施的影响是什么?

(2)结合所学知识回答:材料二中的“农民军”在此之前曾在西安建立政权,国号是什么?

(3)大清王朝的奠基者是谁?综合上述材料并结合所学知识回答:导致明朝灭亡的原因有哪些?

试卷第4页,共4页

参考答案

1.D

【解析】结合所学知识可知,民惟邦本,本固邦宁指只有以百姓为国家的根本,根本稳固了,国家就安宁了,这句话出自《尚书·五子之歌》。明朝是被明末农民起义所推翻,体现了明朝统治者失去了民心,失去了百姓,国家就不安宁了。贞观之治是唐太宗李世民在位时期出现的繁荣局面,唐太宗重视人民,注重减轻农民的负担,赢得了民心。这两个事件都体现了“民惟邦本,本固邦宁”这一观点,D项正确;安史之乱是由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,与题意无关,排除A项;诸侯争霸是各个诸侯争夺政权的斗争,与题意无关,排除B项;清军入关是指清顺治元年满洲贵族的军队在明朝将领吴三桂的带引下大举进入山海关内,击败李自成、攻占京师(今北京)开始成为统治中国的中央政府的历史事件,与人民无关,排除C项。故选D项。

2.C

【解析】依据“崇祯帝在煤山自缢而死。农民军胜利地开进北京”可知与明末李自成农民起义有关,1644年,李自成率农民起义军攻入明朝都城北京,崇祯皇帝自缢而死,明朝灭亡,C项正确;黄巾起义发生在东汉末年,最终被镇压下去,排除A项;大泽乡起义发生在秦朝末年,由陈胜吴广等人领导发动,排除B项;黄巢起义发生在唐朝末年,但是最终失败,排除D项。故选C项。

3.D

【解析】根据材料“从陕西经山西直捣北京。三月……十八日,进占外城。九日晨,崇祯帝在煤山自绕而死。农民军胜利地开进北京”可知,李自成起义从陕西开始,攻入北京,崇祯的在煤山自缢,D项正确;题目考查的是明末农民起义,排除A项;黄巢起义是唐朝末年,排除B项;陈桥兵变建立北宋,排除C项。故选D项。

4.D

【解析】依据中国历代兴衰图朝代的更替图,可以看出①在隋朝之后,是一个统一的朝代,结合课本所学可知,隋朝灭亡后唐朝建立;②③时期很多政权存在,政权并立。②与辽朝并立,1125年辽被金灭亡,1127年经济攻破开封,北宋灭亡。可知②是北宋;北宋灭亡后,南宋建立,与金并立,1234年蒙古灭金,1276年南宋灭亡。③与金有段时间并立,比金存在的时间长。由此判断③是南宋;④是中国的最后一个朝代,存在与17至19世纪。据所学,1636年皇太极改国号为清。可知④是清朝。D正确;ABC与题干朝代的排序不对,排除;故选D。

5.C

【解析】1644 年,攻进北京城内,末帝崇祯自缢。统治长达 276 年的明王朝被农民起义推翻。 明朝灭亡后,明将吴三桂降清,引清兵入关,与清军联合夹击李自成的军队。李自成在山海关交战失利,转战各地,最后失败。材料中“不能成为第二李自成”是指李自成攻占北京却又拱手让给清王朝。故C符合题意;材料不是说明李自成推翻明王朝,排除A;李自成攻占北京却又被迫放弃北京不符合材料主旨,排除B;毛泽东的意思不是说明李自成没在北京建立政权,排除D。故选C。

6.B

【解析】依据所学可知。公元618年到公元907年是唐朝时期,①正确;公元960年到公元1127年是北宋时期,②正确;公元1368年到公元1644年是明朝时期,③正确;④是清朝时期,而郑和下西洋发生是明朝,故④错误。综上故选B;排除ACD。

7.A

【解析】题干民谣“……早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王……”说明闯王很受欢迎。结合所学知识可知,闯王李自成率领农民起义军进入中原后,提出“均田免赋”的口号。得到广大人民的支持,A项正确;李自成起义军推翻明朝,题干未体现,排除B项;各级官吏对民众进行百般盘,不是题干的主旨,排除C项;民族矛盾与题干无关,排除D项。故选A项。

8.A

【解析】根据题干和所学可知,张廷玉站在地主阶级的角度大肆批评农民起义军,毛泽东站在农民阶级的角度高度称赞农民起义军,由此可见对历史人物的评价因立场差异导致不同,A项正确;“随着时间推移发生改变”与材料无关,排除B项;历史人物的评价标准主要有三条:一是看是否顺应历史潮流的发展,二是看是否符合人民的利益和愿望,三是看是否推动生产力的发展,排除C项;“后人评价更为全面准确”说法有误,排除D项。故选A项。

9.A

【解析】根据所学知识可知,明朝中后期,政治腐败,宦官专权,朝政混乱,地方上土地兼并严重,百姓流离失所,最终爆发农民起义。①②③正确,A项正确;明朝政权被李自成的农民起义推翻,吴三桂降清是在明朝灭亡之后,④错误,排除BCD项。故选A项。

10.B

【解析】根据所学知识可知,1644年4月,百万大军在李自成的统一指挥下,对北京城发起猛烈进攻,不到两天就攻进城内,明朝末帝崇祯在绝望中自缢。统治长达276年的明王朝,最终被农民起义推翻了。B项正确;李自成建立大顺政权在明朝灭亡之前。排除A项;皇太极收服蒙古和朝鲜,于1636年正式称帝,改国号为“清”。对明朝北方统治造成了威胁,但没有推翻明政权。排除C项;吴三桂引清军入关时候明朝已经灭亡。排除D项。

11.B

【解析】依据题干“……最终失败的原因,有的……清兵力量强大;有的……入京后腐败,领导人骄傲自满;有的……战略上存在失误:有的……没有及时调整政策,形成满汉地主阶级共同对付起义军。”可知,从不同的方面对李自成起义失败的原因进行了分析。B项正确;“只有一种观点是正确合理”表述错误,排除A项;“所列观点都没有参考价值”过于绝对,排除C项;“后面学者的观点比前面的可信”表述错误,排除D项。故选B项。

12.B

【解析】根据所学可知,在明末农民战争中,百万大军在李自成的统一指挥下,提出了“均田免赋”的口号,攻入北京城,明朝末帝崇祯在绝望中自缢,B项正确;在西安建立政权,国号大顺,大顺政权始终是局部政权, 起义最终因满汉地主阶级的联合镇压而失败,排除ACD三项。故选B项。

13.B

【解析】结合所学可知,从周到唐,都城主要在长安、洛阳,靠近黄河,交通便利,元明清都城在北京,有运河沟通南北交通,可以看出交通因素影响都城布局,B项正确;北宋的都城在开封,不能说明开封成为古代政治中心,排除A项;商业发展影响都城位置,都城位置是多种因素共同决定的,排除C项;D项表述太绝对,排除D项。故选B项。

14.A

【解析】据“名山掩英骨,九宫千古,闯王千古;隽水添胜景,浩气长存,业绩长存。”并结合所学知识可知,该评价中的人物是“闯王”李自成,他提出了“均田免赋”的口号,A项正确;李自成攻入北京灭掉了明朝,排除B项;崇祯帝是自杀身亡的,排除C项;1644年,李自成攻入西安,建立政权,国号大顺,排除D项。故选A项。

15.A

【解析】结合所学知识可知,明朝末年,政治腐败,朝政的混乱,造成中央对社会的控制力不断下降,土地兼并严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税民众不堪重负,怨声载道,阶级矛盾异常尖锐。当时陕西北部一带连年大旱,庄稼颗粒无收,饥民遍野,官府不顾民众死活,催征如故。灾难深重的广大农民再也无法忍受下去,纷纷举行起义,反抗朝廷的统治。因此与明朝灭亡有直接的关系①②③④。A项正确;明朝灭亡后山海关守将吴三桂引清军入关,⑤错误,排除BCD项。故选A项。

16.(1)西夏、金。儒家。意义:①结束了唐末以来国内政权并立的局面,奠定了国家长期统一的政治局面。(重建了大一统国家)②促进了国内各族人民之间经济文化的交流和边疆地区的开发③加强了中外文化交流和中西交通的发展。

(2)北征蒙古、设置机构等。

(3)努尔哈赤;明朝灭亡(李自成进北京称帝)。

(4)推动了统一多民族国家的巩固和发展。

【解析】(1)根据“蒙古陆续攻灭了当时与宋并立的少数民族政权”并结合所学内容可知,材料一中的“宋”指的是南宋,所以结合所学内容可知,与宋并立的少数民族政权先后有西夏、金等。结合所学内容可知,《易经》”与《诗》、《书》《礼》、《春秋》同属儒家经典。元朝统一全国的历史意义主要是结束了唐末以来国内政权并立的局面,奠定了国家长期统一的政治局面。促进了国内各族人民之间经济文化的交流和边疆地区的开发,加强了中外文化交流和中西交通的发展。

(2)根据“朱棣五次北征,三次大败蒙古军队。……永乐四年,设哈密卫,加强对西部边陲的统治”得出北征蒙古、设置机构等。

(3)结合所学内容可知,建立后金汗国的是努尔哈赤;1644年,李自成进北京称帝,明朝灭亡。

(4)综合材料内容和所学可知,元明清三朝的共同历史作用是都推动了统一多民族国家的巩固和发展。

17.(1)明太祖废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;朱元璋取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散;使皇权高度集中,君主专制大为加强。

(2)大顺。

(3)努尔哈赤;吏治腐败、财政危机、农民起义等。

【解析】(1)根据材料一“明太祖废宰相、改动中央官制……”结合所学可知,1368年明太祖朱元璋建立明朝后,为加强君权权力,改革行政机构。在中央,朱元璋进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接对皇帝负责。在地方,取消行中书省,设立三司,分管民政、刑狱和军政。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。中央和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。

(2)根据材料二“十七日,农民军围攻北京城。城防已从根本上失去了抵御的能力。崇祯帝”结合所学可知,材料二中的“农民军”指的是李自成的起义军,1644年,在西安建立政权,国号大顺。

(3)根据材料三结合所学可知,大清王朝的奠基者是努尔哈赤。1616年,努尔哈赤统一了女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。努尔哈赤死后,皇太极改族名满洲;次年,改国号为清。综合上述材料可以看出,明朝灭亡的原因是明朝未年,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,最终导致农民起义,明朝灭亡。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源