八下历史第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步训练(部编版)(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 八下历史第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步训练(部编版)(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-05 22:40:43 | ||

图片预览

文档简介

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步训练

1.辽宁为新中国的工业发展作出了不可磨灭的贡献。1956年7月19日,我国第一架新型喷气式飞机在沈阳试制成功,7月20日,我国最大的一座炼炉——鞍钢九号高炉,练出第一炉钢水。与上述成就相关的是( )

A.土地改革 B.第一个五年计划 C.三大改造 D.建立经济特区

2.它开创了中国特色的工业化道路,中国特色的计划经济模式开始形成,开始了中国历史上真正意义上的第一次全面的经济现代化。这反映的历史大事是( )

A.对资本主义工商业的改造 B.手工业合作化运动

C.国有企业改革 D.第一个五年计划

3.胡兆森回忆:“1954年…举手表决通过了《宪法》,这是我最难忘的大事之、会场上每个人都非常激动…”胡兆森所回忆的史实发生于( )

A.第一届中国人民政治协商会议期间 B.中共十一届三中全会期间

C.中共第八次全国人民代表大会期间 D.第一届全人民代表大会期间

4.如图中,老年妇女的喜悦之情溢于言表,她的喜悦来自于( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.翻身成了土地的主人

C.行使人民当家作主的权力 D.加入农业生产合作社

5.1956年我国的工业产量出现了突飞猛进的增长,超过了前一年的25%,同时资本投入也增加了60%。这得益于

A.土地改革的推行 B.一五计划的实施

C.三大改造的完成 D.改革开放的深化

6.据统计,新中国“一五”计划期间进行了多项重点工程建设,其中冶金、机械、能源工业企业分别是20个、24个、52个,化工企业7个,轻工业和医药企业3个,国防军工企业44个。材料表明我国( )

A.重工业处于优先发展地位 B.工业布局日趋合理

C.“一五”计划推动民生不断改善 D.工业落后的面貌已彻底改变

7.我国过去没有的一些工业,包括飞机、汽车、发电设备、重型机器、新式机床、精密仪表、电解铝、无缝钢管、合金钢等,从无到有地建设起来,从而改变了我国工业残缺不全的状况,增加了基础工业实力。这一转变

A.实现了社会主义工业化 B.开辟了中国历史的新纪元

C.得益于集中主要力量发展重工业 D.确立了社会主义的根本政治制度

8.石家庄市1953年全市在职职工人数为81067人,1957年达到182188人,与1953年相比增长百分之五十之多。这主要得益于( )

A.一五计划的实施 B.民主政治的进步

C.城市功能的转变 D.物质生活的改善

9.在《中国共产党的九十年》中写道:(1954年确立)这一制度……体现了国家由人民当家作主的本质要求,便利人民群众经常通过这样的政治组织参加国家管理,行使自己的权力,……材料中的“这一制度”指的是

A.社会主义公有制 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.政治协商制度

10.以重工业为核心是这一时期工业化的鲜明特色,由于中国的工业化基础十分薄弱,苏联式的工业化道路能帮助中国在较短时期内快速建立全面工业化的基础,将中国由自给自足的农业国转变为现代化的工业国。材料中的“这一时期”是( )

A.土地改革时期 B.“一五”计划时期 C.改革开放时期 D.“大跃进”时期

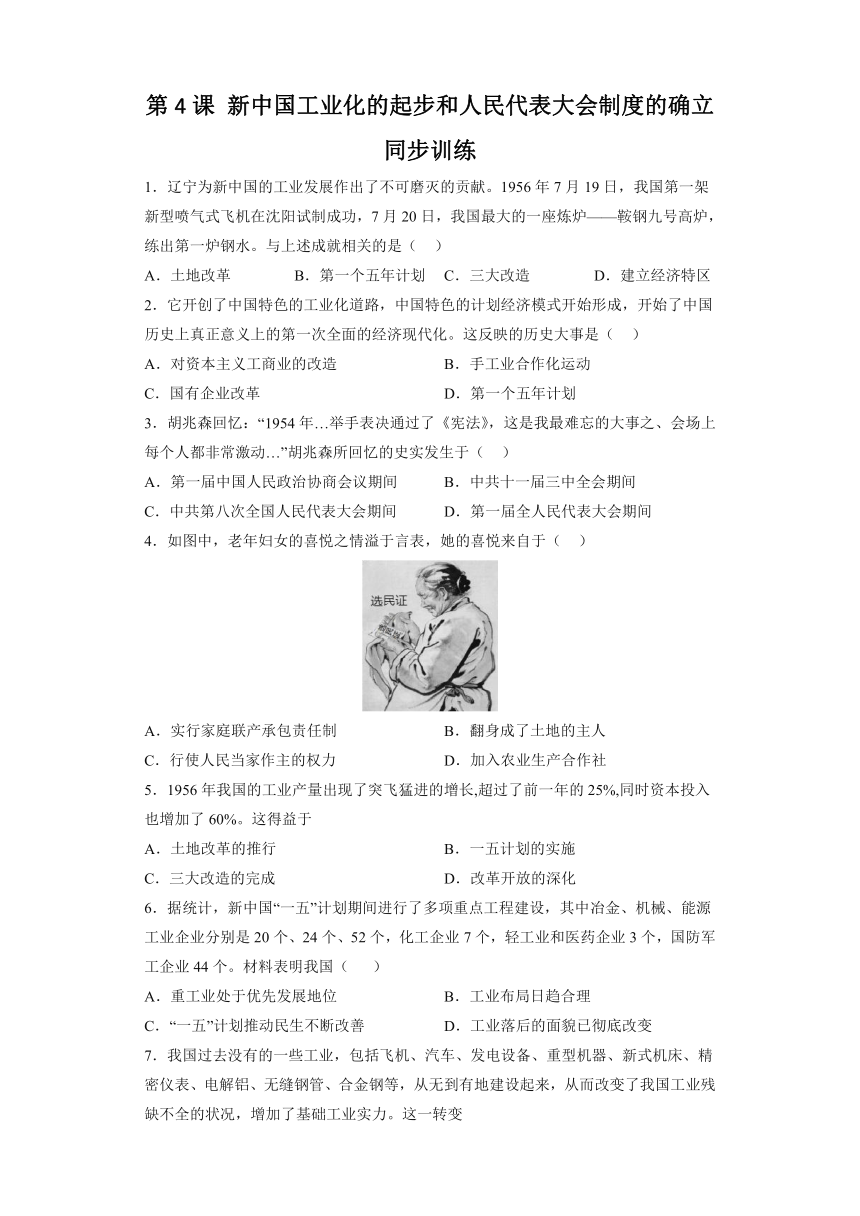

11.下图是我国“一五计划”基建投资比重分配表(%)。这一投资结构体现了建国初我国( )

A.重工业位于世界前列 B.经济建设与国情紧密结合

C.注重提高人民生活水平 D.农业在国民经济中地位重要

12.新中国成立初期,我国工业基础薄弱,1957年一五计划超额完成了任务,主要成就有:鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产、长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车、沈阳第一机床厂建成投产等。这反映了

A.中国成为世界工业强国 B.社会主义制度在我国基本确立

C.国民经济保持快速增长 D.中国初步改变了工业落后面貌

13.“那是一个火红的年代,到处充满了生机和活力,机器的轰鸣声不绝于耳,共和国几乎每一天都在发生改变,因为几乎每一天都有新的建设项目开工上马,其中许多是中国过去没有的新工业,如汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂”。材料中的现象发生于

A.“一五”计划时期 B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期 D.改革开放时期

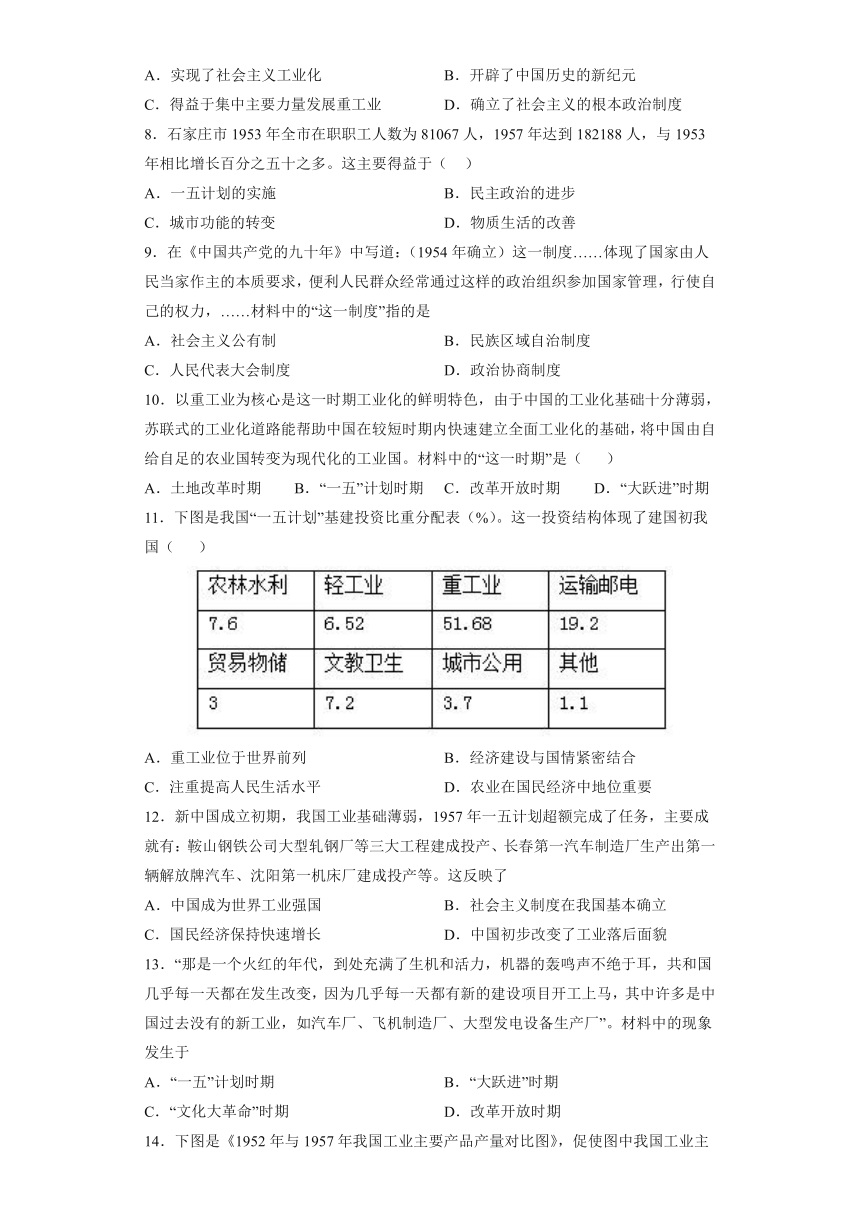

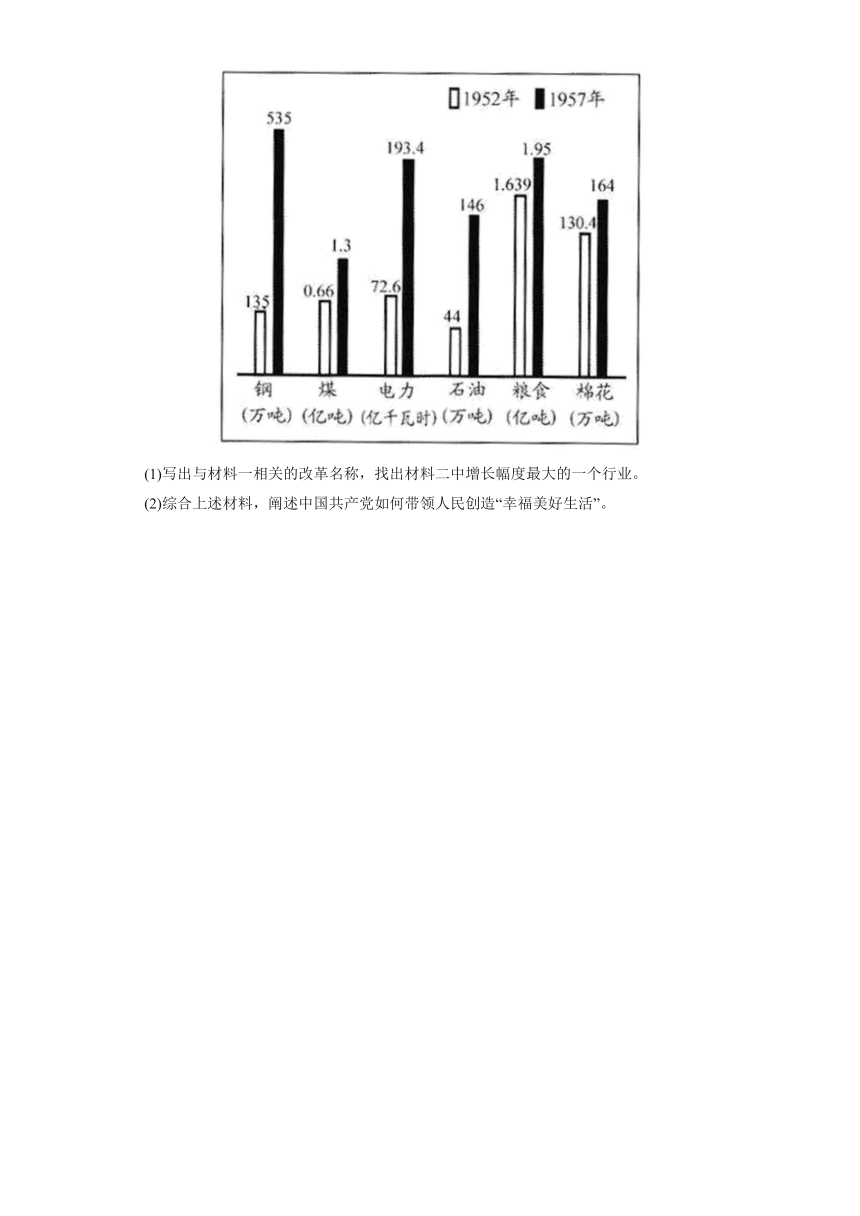

14.下图是《1952年与1957年我国工业主要产品产量对比图》,促使图中我国工业主要产品产量发生变化的因素有( )

①“一五计划”的顺利实施 ②实行大跃进运动

③人民建设新中国的热情 ④苏联对工业项目的援建

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.“第二十二条 中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。”这一宪法条文的首次出现表明( )

A.政治协商制度建立 B.社会主义基本制度建立

C.国内主要矛盾转变 D.我国根本政治制度形成

16.根据材料回答问题。

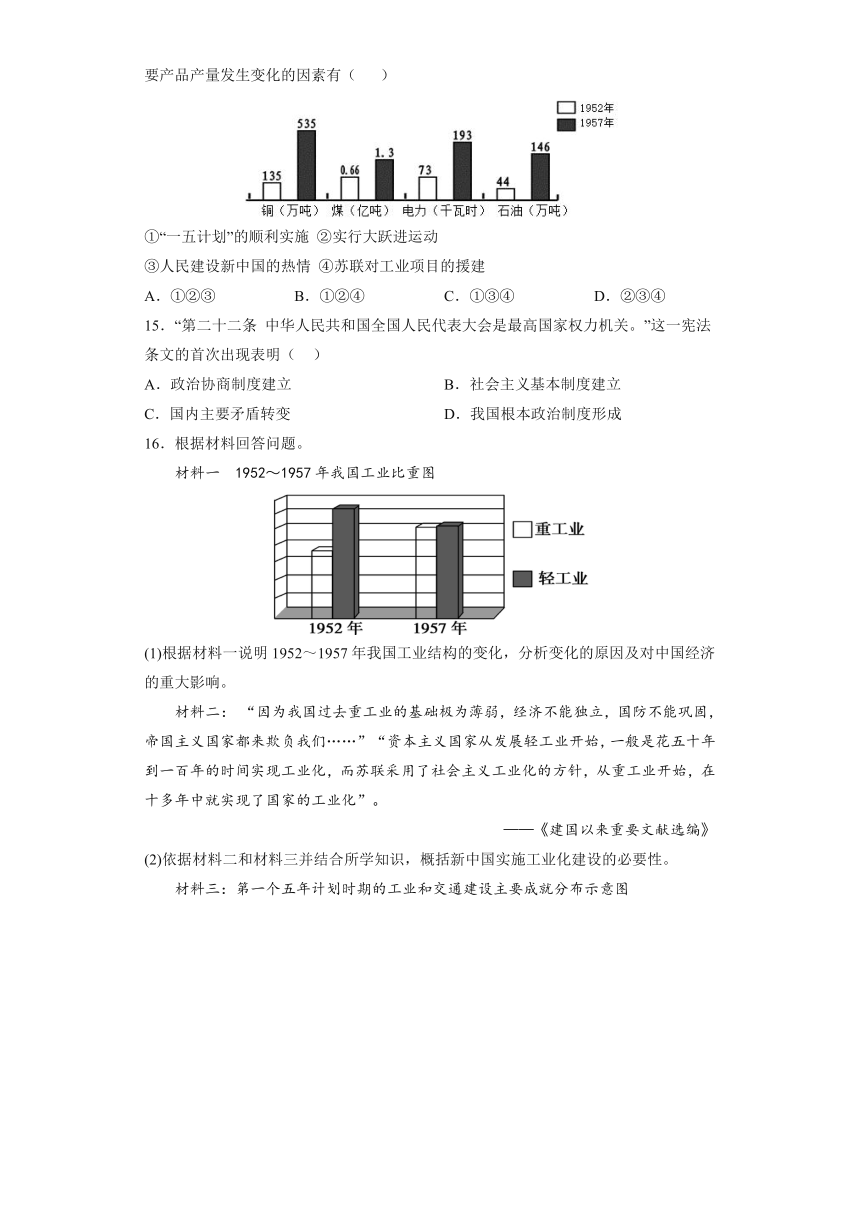

材料一 1952~1957年我国工业比重图

(1)根据材料一说明1952~1957年我国工业结构的变化,分析变化的原因及对中国经济的重大影响。

材料二: “因为我国过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。

——《建国以来重要文献选编》

(2)依据材料二和材料三并结合所学知识,概括新中国实施工业化建设的必要性。

材料三:第一个五年计划时期的工业和交通建设主要成就分布示意图

(3)据材料三,概括这一次工业化建设的分布特点。

(4)综上所述,你获得了哪些关于工业化建设的启示?

17.中国共产党领导和组织人民取得革命胜利,踏上了带领人民创造幸福美好生活的新征途。阅读材料,回答问题。

材料一 辽宁省农民给毛主席的一封信

材料二 “一五”计划前后部分行业产量变化情况

(1)写出与材料一相关的改革名称,找出材料二中增长幅度最大的一个行业。

(2)综合上述材料,阐述中国共产党如何带领人民创造“幸福美好生活”。

试卷第6页,共6页

参考答案

1.B

依据“1956年7月19日,我国第一架新型喷气式飞机在沈阳试制成功,7月20日,我国最大的一座炼炉——鞍钢九号高炉,练出第一炉钢水”等信息可知与“一五”计划有关,1953年我国为了改变工业落后的面貌,实施“一五”计划,集中力量发展重工业,而东北地区则是一五计划重工业集中的地区,1957年“一五”计划顺利完成,材料所述现象正是“一五”计划在重工业方面取得的重要成就,B项正确;1950-1952年我国开展土地改革,废除了农村的封建地主土地制度,使得广大农民获得了土地,与题干不符,排除A项;1953-1956年,我国开展三大改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志社会主义制度在我国基本建立,与题干不符,排除C项;1980年我国建立了深圳、珠海、厦门等四个经济特区,迈出对外开放的步伐,与题干不符,排除D项。故选B项。

2.D

结合所学知识可知,在第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地,沿海地区原有的工业基地得到加强,在华北、西北建立一批新工业基地。从此我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,第一个五年计划开创了中国特色的工业化道路,中国特色的计划经济模式开始形成,开始了中国历史上真正意义上的第一次全面的经济现代化,D项正确;题干主要阐述中国特色的工业化道路,与资本主义工商业的改造无关,排除A项;题干主要阐述中国特色的工业化道路,没有涉及手工业合作化运动,排除B项;题干主要阐述中国特色的工业化道路,没有体现国有企业改革,排除C项。故选D项。

3.D

根据材料“1954年…举手表决通过了《宪法》,这是我最难忘的大事之、会场上每个人都非常激动…”结合所学知识可知,1954年,第一届全国人民代表大会召开,会上制定了《中华人民共和国宪法》。D项正确;第一届政协会议是在1949年召开,排除A项;1978年,十一届三中全会召开,排除B项;1956年,中共八大召开,排除C项。故选D项。

4.C

根据材料“选民证”可知,材料体现的是我国公民有了选举权,人民可以行使当家做主的权力。C项正确;家庭联产承包责任制是对农村进行的改革,与选民证无关,排除A项;土地改革使农民成为土地的主人,材料不能体现,排除B项;农民加入生产合作社是为了把生产资料私有制改变为社会主义公有制,排除D项。故选C项。

5.B

根据“1956年我国的工业产量出现了突飞猛进的增长,超过了前一年的25%,同时资本投入也增加了60%。”可得出这主要得益于一五计划的开展,奠定了我国工业化的基础,B项正确;土地改革、三大改造与工业化没有太直接的关系,排除AC项;改革开放是1978年,排除D项。故选B项。

6.A

根据“冶金、机械、能源工业企业分别是20个、24个、52个,化工企业7个,轻工业和医药企业3个,国防军工企业44个”可知,我国“一五”计划是优先发展重工业,A项正确;材料没有涉及工业布局的信息,排除B项;我国“一五”计划优先发展重工业,有利于加强国防力量,与改善国计民生关系不大,排除C项;D项表述太绝对,错误,排除。故选A项。

7.C

根据材料“我国过去没有的一些工业,包括飞机、汽车、发电设备、重型机器、新式机床、精密仪表、电解铝、无缝钢管、合金钢等,从无到有地建设起来,从而改变了我国工业残缺不全的状况,增加了基础工业实力”结合所学知识可知,材料反映的是一五计划的成就,一五计划的成就得益于集中主要力量发展重工业,1953年-1957年,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划,基本任务是集中主要力量发展重工业,C项正确;一五计划没有实现社会主义工业化,排除A项;新中国的成立开辟了中国历史的新纪元,排除B项;我国根本政治制度是人民代表大会制度,是第一部《中华人民共和国宪法》规定下来了的,排除D项。故选C项。

8.A

根据题干“石家庄市1953年全市在职职工人数为81067人,1957年达到182188人,与1953年相比增长百分之五十之多。”可知材料反映的是1957年的在职职工人数比1953年曾展乐百分五十多,职工人数的增多反映我国工业的发展。为了有计划的进行社会主义建设,1953年-1957年我国实施了第一个五年计划,到1957年底,第一个五年计划的各项经济建设指标大幅度超额完成,我国开始改变工业落后的棉袄,向社会主义工业化迈进,A项正确;民主政治的进步、城市功能的转变、物质生活的改善与1957年比1953年职工人数大幅增长不符,排除BCD项。故选A项。

9.C

根据所学可知,1954年第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开,大会通过了《中华人民共和国宪法》,宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。这就以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度,充分体现了“国家由人民当家作主的本质要求”,C项正确;1956年社会主义改造完成,确立了生产资料公有制的社会主义制度,排除A项;1949 年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来,排除B项;1949 年我国确立政治协商制度,这是我国的政党制度,D项不符合题意,排除。故选C项。

10.B

根据题干“以重工业为核心是这一时期工业化的鲜明特色,由于中国的工业化基础十分薄弱,……”结合所学知识,可知描述的是“一五”计划时期。为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划,他的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础,B项正确;土地改革摧毁了我国两千多年的封建土地剥削制度,农民成为土地的主人,在经济上、政治上翻了身,土地改革解放了农村生产力,推动了农村经济的恢复和发展,排除A项;改革开放时期是1978年12月十一届三中全会中国开始实行的对内改革、对外开放的政策,排除C项;“大跃进”是在盲目求快,急于求成的思想影响下,片面追求工农业生产和建设的高速度,不断大幅度地提高和修改经济计划指标,排除D项。故选B项。

11.B

新中国成立以后,我国还是一个落后的农业国,我国的工业水平很低,基础薄弱,并且处在帝国主义包围之中。为了有计划地进行社会主义建设,加强国防力量,我国制定了“一五计划”,优先发展重工业,体现了建国初我国经济建设与国情紧密结合,B项正确;建国初期,我国重工业基础薄弱,水平远远落后于发达国家,排除A项;轻工业、农林等发展有利于人民生活水平的提高,“一五计划”优先发展重工业,不利于人民生活水平的提高,排除C项;图片显示,农林水利基建投资比重很小,无法体现“农业在国民经济中地位重要”,排除D项。故选B项。

12.D

新中国成立初期,我国工业基础薄弱,1957年一五计划完成后,在工业领域取得巨大成就,初步改变了我国工业落后面貌,D项正确;A项不符合史实,且没有与其他国家的比较,无法得出中国成为世界工业强国,排除A项;1956年三大改造完成标志社会主义制度在我国基本确立,排除B项;材料信息无法体现国民经济保持快速增长,排除C项。故选D项。

13.A

依据“因为几乎每一天都有新的建设项目开工上马,许多是中国过去没有的新工业,如汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂”可知材料描述的是第一个五年计划期间的成就。结合所学知识,1953年—1957年,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划,鞍山钢铁公司三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂等建成投产,出现了许多新兴的工业部门,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,A项正确;“大跃进”时期片面追求工农业生产和建设的高速度,大幅度提高计划指标,掀起了大炼钢铁运动,是探索建设社会主义道路的失误,排除B项;“文化大革命”时期“阶级斗争为纲”,造成十年内乱,排除C项;在1978年改革开放开始之前,我国已有汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂等工业部门,排除D项。故选A项。

14.C

根据题干“《1952年与1957年我国工业主要产品产量对比图》”结合所学知识,可知,从1952年到1957年,我国的钢、煤、电力、石油等工业发展水平迅速提高。从1953年开始我国实行了第一个五年计划,并重点发展重工业,激发了人民建设新中国的热情,在加上苏联对工业项目的原值,到1957年底,主要的工业指标都大幅度超额完成,①③④符合题意,C项正确;大跃进运动从1958年开始的,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

15.D

结合所学知识可知,1954年9月,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,这就以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度,D项正确;1949年9月,中国人民政治协商会议的召开,标志着我国初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,与题意不符,排除A项;1956年,“三大改造”的完成,标志着社会主义基本制度在我国的建立,与题意不符,排除B项;1956年召开的中共八大正确分析了中国的阶级关系和国内主要矛盾的变化,确定把党的工作重点转向社会主义建设,与题意不符,排除C项。故选D项。

16.(1)变化:轻工业比重下降,重工业比重上升;原因:一五计划,优先发展重工业;影响:开始改变我国工业落后的面貌;为社会主义工业化奠定初步的基础。

(2)新中国成立初期工业基础薄弱;为了增强国防实力;应对美国威胁;借鉴苏联的经验。

(3)集中在东三省地区。

(4)坚持理论联系实际、事实求是,在不同历史发展阶段适时调整工业化战略;坚持社会主义市场经济体制改革,为中国工业化的深化发展带来持久动力;在自立自强的前提下,坚持开放发展。

【解析】(1)第一小问,变化,根据工业比重图,可以看出,1952年轻工业比重工业比重大,1957年轻工业重工业比例协调,可也看出轻工业比重下降,重工业比重上升;第二小问,原因:为了改变工业落后面貌,1953到1957年间我国实行一五计划,优先发展重工业;第三小问,影响;1957年底,我国一五计划绝大部分指标超额完成,开始改变我国工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)必要性:根据材料“因为我国过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们”,再结合所学。这一时期新中国刚成立初期,经过多年战争的破坏,百废待兴,经过三年的经济恢复,国民经济基本好转,但是我国任然是一个落后 的农业国,为了改变这一状况,国家有计划的进行社会主义建设,优先发展重工业,提升国防实力,应对外部威胁。同时这一时期中苏友好往来,苏联对我们进行了一系列的帮助,兴建了156个项目。

(3)特点:根据地图,我国工业建设的第一汽车制造厂、沈阳机床厂、鞍山钢铁公司等都是在我国的东北。东北地区的自然条件比较优越,工业矿产资源非常丰富,铁路交通十分发达。

(4)启示:坚持理论联系实际、事实求是,在不同历史发展阶段适时调整工业化战略。在中国工业化进程中,全国人民将马克思主义关于社会发展的一般规律、工业化发展的一般规律与中国的具体实践相结合,从中国的基本国情出发,在不同的发展阶段采取不同的发展战略。坚持社会主义市场经济体制改革,为中国工业化的深化发展带来持久动力。改革开放以来,中国不断推进市场化改革,逐步建立并不断完善社会主义经济体体制,着力发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时也更好发挥政府作用,培育了大量市场主体,极大地激发了各类市场主体的活力与企业家精神,为中国的工业化进程提供了全面、多元化与持续的动力。在自立自强的前提下,坚持开放发展。20世纪50年代,苏联援建项目为新中国成立初期社会主义工业化发展提供了重要基础。改革开放以来,中国不断开放国内市场,积极吸引外国企业投资,引进了大量先进技术与管理经验,大大提升了自己的技术能力、管理能力与创新能力。与此同时,中国积极参与国际市场竞争,融入全球分工体系和全球价值链,加强与发达国家的经济技术合作,为中国由工业大国向工业强国转变提供了广阔市场和强大动力。党的十九届五中全会提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

17.(1)土地改革。钢(或钢铁)。

(2)建立新中国,让中国人民站了起来;实行土地改革,农民成为土地的主人,农业生产获得迅速恢复和发展;实施“一五”计划,改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。(意思相同或相近即可)。

【解析】(1)根据材料“想着有一天在自己能有三亩,五亩的地,能在自己的土地上耕种,那有多高兴啊!……这个梦想实现了”结合所学可知,新中国成立后为巩固新政权而进行土地改革,废除了我国封建地主土地私有制,建立了农民土地私有制,解决了农民土地问题,因此材料内容体现的是土地改革。根据材料二“‘一五计划’前后部分行业产量变化情况”数据可知,1952年钢产量是135万吨,到1957年是535万吨,增长幅度最大。

(2)根据所学知识,中国共产党带领人民最终取得新民主主义革命的胜利,1949年建立新中国,推翻长期压迫各民族的三座大山,建立人民主权的独立国家,让中国人民站起来了。新中国成立后为巩固新政权,实行土地改革,废除封建地主土地私有制,建立农民土地私有制,解决人民土地问题,使农民成为土地的主人,农业生产获得迅速恢复和发展;1953-1957年,实行“一五”计划,集中力量优先发展重工业,改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,为实行社会主义工业化奠定基础。

答案第1页,共2页

1.辽宁为新中国的工业发展作出了不可磨灭的贡献。1956年7月19日,我国第一架新型喷气式飞机在沈阳试制成功,7月20日,我国最大的一座炼炉——鞍钢九号高炉,练出第一炉钢水。与上述成就相关的是( )

A.土地改革 B.第一个五年计划 C.三大改造 D.建立经济特区

2.它开创了中国特色的工业化道路,中国特色的计划经济模式开始形成,开始了中国历史上真正意义上的第一次全面的经济现代化。这反映的历史大事是( )

A.对资本主义工商业的改造 B.手工业合作化运动

C.国有企业改革 D.第一个五年计划

3.胡兆森回忆:“1954年…举手表决通过了《宪法》,这是我最难忘的大事之、会场上每个人都非常激动…”胡兆森所回忆的史实发生于( )

A.第一届中国人民政治协商会议期间 B.中共十一届三中全会期间

C.中共第八次全国人民代表大会期间 D.第一届全人民代表大会期间

4.如图中,老年妇女的喜悦之情溢于言表,她的喜悦来自于( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.翻身成了土地的主人

C.行使人民当家作主的权力 D.加入农业生产合作社

5.1956年我国的工业产量出现了突飞猛进的增长,超过了前一年的25%,同时资本投入也增加了60%。这得益于

A.土地改革的推行 B.一五计划的实施

C.三大改造的完成 D.改革开放的深化

6.据统计,新中国“一五”计划期间进行了多项重点工程建设,其中冶金、机械、能源工业企业分别是20个、24个、52个,化工企业7个,轻工业和医药企业3个,国防军工企业44个。材料表明我国( )

A.重工业处于优先发展地位 B.工业布局日趋合理

C.“一五”计划推动民生不断改善 D.工业落后的面貌已彻底改变

7.我国过去没有的一些工业,包括飞机、汽车、发电设备、重型机器、新式机床、精密仪表、电解铝、无缝钢管、合金钢等,从无到有地建设起来,从而改变了我国工业残缺不全的状况,增加了基础工业实力。这一转变

A.实现了社会主义工业化 B.开辟了中国历史的新纪元

C.得益于集中主要力量发展重工业 D.确立了社会主义的根本政治制度

8.石家庄市1953年全市在职职工人数为81067人,1957年达到182188人,与1953年相比增长百分之五十之多。这主要得益于( )

A.一五计划的实施 B.民主政治的进步

C.城市功能的转变 D.物质生活的改善

9.在《中国共产党的九十年》中写道:(1954年确立)这一制度……体现了国家由人民当家作主的本质要求,便利人民群众经常通过这样的政治组织参加国家管理,行使自己的权力,……材料中的“这一制度”指的是

A.社会主义公有制 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.政治协商制度

10.以重工业为核心是这一时期工业化的鲜明特色,由于中国的工业化基础十分薄弱,苏联式的工业化道路能帮助中国在较短时期内快速建立全面工业化的基础,将中国由自给自足的农业国转变为现代化的工业国。材料中的“这一时期”是( )

A.土地改革时期 B.“一五”计划时期 C.改革开放时期 D.“大跃进”时期

11.下图是我国“一五计划”基建投资比重分配表(%)。这一投资结构体现了建国初我国( )

A.重工业位于世界前列 B.经济建设与国情紧密结合

C.注重提高人民生活水平 D.农业在国民经济中地位重要

12.新中国成立初期,我国工业基础薄弱,1957年一五计划超额完成了任务,主要成就有:鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产、长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车、沈阳第一机床厂建成投产等。这反映了

A.中国成为世界工业强国 B.社会主义制度在我国基本确立

C.国民经济保持快速增长 D.中国初步改变了工业落后面貌

13.“那是一个火红的年代,到处充满了生机和活力,机器的轰鸣声不绝于耳,共和国几乎每一天都在发生改变,因为几乎每一天都有新的建设项目开工上马,其中许多是中国过去没有的新工业,如汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂”。材料中的现象发生于

A.“一五”计划时期 B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期 D.改革开放时期

14.下图是《1952年与1957年我国工业主要产品产量对比图》,促使图中我国工业主要产品产量发生变化的因素有( )

①“一五计划”的顺利实施 ②实行大跃进运动

③人民建设新中国的热情 ④苏联对工业项目的援建

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.“第二十二条 中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。”这一宪法条文的首次出现表明( )

A.政治协商制度建立 B.社会主义基本制度建立

C.国内主要矛盾转变 D.我国根本政治制度形成

16.根据材料回答问题。

材料一 1952~1957年我国工业比重图

(1)根据材料一说明1952~1957年我国工业结构的变化,分析变化的原因及对中国经济的重大影响。

材料二: “因为我国过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们……”“资本主义国家从发展轻工业开始,一般是花五十年到一百年的时间实现工业化,而苏联采用了社会主义工业化的方针,从重工业开始,在十多年中就实现了国家的工业化”。

——《建国以来重要文献选编》

(2)依据材料二和材料三并结合所学知识,概括新中国实施工业化建设的必要性。

材料三:第一个五年计划时期的工业和交通建设主要成就分布示意图

(3)据材料三,概括这一次工业化建设的分布特点。

(4)综上所述,你获得了哪些关于工业化建设的启示?

17.中国共产党领导和组织人民取得革命胜利,踏上了带领人民创造幸福美好生活的新征途。阅读材料,回答问题。

材料一 辽宁省农民给毛主席的一封信

材料二 “一五”计划前后部分行业产量变化情况

(1)写出与材料一相关的改革名称,找出材料二中增长幅度最大的一个行业。

(2)综合上述材料,阐述中国共产党如何带领人民创造“幸福美好生活”。

试卷第6页,共6页

参考答案

1.B

依据“1956年7月19日,我国第一架新型喷气式飞机在沈阳试制成功,7月20日,我国最大的一座炼炉——鞍钢九号高炉,练出第一炉钢水”等信息可知与“一五”计划有关,1953年我国为了改变工业落后的面貌,实施“一五”计划,集中力量发展重工业,而东北地区则是一五计划重工业集中的地区,1957年“一五”计划顺利完成,材料所述现象正是“一五”计划在重工业方面取得的重要成就,B项正确;1950-1952年我国开展土地改革,废除了农村的封建地主土地制度,使得广大农民获得了土地,与题干不符,排除A项;1953-1956年,我国开展三大改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志社会主义制度在我国基本建立,与题干不符,排除C项;1980年我国建立了深圳、珠海、厦门等四个经济特区,迈出对外开放的步伐,与题干不符,排除D项。故选B项。

2.D

结合所学知识可知,在第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地,沿海地区原有的工业基地得到加强,在华北、西北建立一批新工业基地。从此我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,第一个五年计划开创了中国特色的工业化道路,中国特色的计划经济模式开始形成,开始了中国历史上真正意义上的第一次全面的经济现代化,D项正确;题干主要阐述中国特色的工业化道路,与资本主义工商业的改造无关,排除A项;题干主要阐述中国特色的工业化道路,没有涉及手工业合作化运动,排除B项;题干主要阐述中国特色的工业化道路,没有体现国有企业改革,排除C项。故选D项。

3.D

根据材料“1954年…举手表决通过了《宪法》,这是我最难忘的大事之、会场上每个人都非常激动…”结合所学知识可知,1954年,第一届全国人民代表大会召开,会上制定了《中华人民共和国宪法》。D项正确;第一届政协会议是在1949年召开,排除A项;1978年,十一届三中全会召开,排除B项;1956年,中共八大召开,排除C项。故选D项。

4.C

根据材料“选民证”可知,材料体现的是我国公民有了选举权,人民可以行使当家做主的权力。C项正确;家庭联产承包责任制是对农村进行的改革,与选民证无关,排除A项;土地改革使农民成为土地的主人,材料不能体现,排除B项;农民加入生产合作社是为了把生产资料私有制改变为社会主义公有制,排除D项。故选C项。

5.B

根据“1956年我国的工业产量出现了突飞猛进的增长,超过了前一年的25%,同时资本投入也增加了60%。”可得出这主要得益于一五计划的开展,奠定了我国工业化的基础,B项正确;土地改革、三大改造与工业化没有太直接的关系,排除AC项;改革开放是1978年,排除D项。故选B项。

6.A

根据“冶金、机械、能源工业企业分别是20个、24个、52个,化工企业7个,轻工业和医药企业3个,国防军工企业44个”可知,我国“一五”计划是优先发展重工业,A项正确;材料没有涉及工业布局的信息,排除B项;我国“一五”计划优先发展重工业,有利于加强国防力量,与改善国计民生关系不大,排除C项;D项表述太绝对,错误,排除。故选A项。

7.C

根据材料“我国过去没有的一些工业,包括飞机、汽车、发电设备、重型机器、新式机床、精密仪表、电解铝、无缝钢管、合金钢等,从无到有地建设起来,从而改变了我国工业残缺不全的状况,增加了基础工业实力”结合所学知识可知,材料反映的是一五计划的成就,一五计划的成就得益于集中主要力量发展重工业,1953年-1957年,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划,基本任务是集中主要力量发展重工业,C项正确;一五计划没有实现社会主义工业化,排除A项;新中国的成立开辟了中国历史的新纪元,排除B项;我国根本政治制度是人民代表大会制度,是第一部《中华人民共和国宪法》规定下来了的,排除D项。故选C项。

8.A

根据题干“石家庄市1953年全市在职职工人数为81067人,1957年达到182188人,与1953年相比增长百分之五十之多。”可知材料反映的是1957年的在职职工人数比1953年曾展乐百分五十多,职工人数的增多反映我国工业的发展。为了有计划的进行社会主义建设,1953年-1957年我国实施了第一个五年计划,到1957年底,第一个五年计划的各项经济建设指标大幅度超额完成,我国开始改变工业落后的棉袄,向社会主义工业化迈进,A项正确;民主政治的进步、城市功能的转变、物质生活的改善与1957年比1953年职工人数大幅增长不符,排除BCD项。故选A项。

9.C

根据所学可知,1954年第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开,大会通过了《中华人民共和国宪法》,宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。这就以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度,充分体现了“国家由人民当家作主的本质要求”,C项正确;1956年社会主义改造完成,确立了生产资料公有制的社会主义制度,排除A项;1949 年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来,排除B项;1949 年我国确立政治协商制度,这是我国的政党制度,D项不符合题意,排除。故选C项。

10.B

根据题干“以重工业为核心是这一时期工业化的鲜明特色,由于中国的工业化基础十分薄弱,……”结合所学知识,可知描述的是“一五”计划时期。为了有计划地进行社会主义建设,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划,他的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础,B项正确;土地改革摧毁了我国两千多年的封建土地剥削制度,农民成为土地的主人,在经济上、政治上翻了身,土地改革解放了农村生产力,推动了农村经济的恢复和发展,排除A项;改革开放时期是1978年12月十一届三中全会中国开始实行的对内改革、对外开放的政策,排除C项;“大跃进”是在盲目求快,急于求成的思想影响下,片面追求工农业生产和建设的高速度,不断大幅度地提高和修改经济计划指标,排除D项。故选B项。

11.B

新中国成立以后,我国还是一个落后的农业国,我国的工业水平很低,基础薄弱,并且处在帝国主义包围之中。为了有计划地进行社会主义建设,加强国防力量,我国制定了“一五计划”,优先发展重工业,体现了建国初我国经济建设与国情紧密结合,B项正确;建国初期,我国重工业基础薄弱,水平远远落后于发达国家,排除A项;轻工业、农林等发展有利于人民生活水平的提高,“一五计划”优先发展重工业,不利于人民生活水平的提高,排除C项;图片显示,农林水利基建投资比重很小,无法体现“农业在国民经济中地位重要”,排除D项。故选B项。

12.D

新中国成立初期,我国工业基础薄弱,1957年一五计划完成后,在工业领域取得巨大成就,初步改变了我国工业落后面貌,D项正确;A项不符合史实,且没有与其他国家的比较,无法得出中国成为世界工业强国,排除A项;1956年三大改造完成标志社会主义制度在我国基本确立,排除B项;材料信息无法体现国民经济保持快速增长,排除C项。故选D项。

13.A

依据“因为几乎每一天都有新的建设项目开工上马,许多是中国过去没有的新工业,如汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂”可知材料描述的是第一个五年计划期间的成就。结合所学知识,1953年—1957年,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划,鞍山钢铁公司三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂等建成投产,出现了许多新兴的工业部门,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,A项正确;“大跃进”时期片面追求工农业生产和建设的高速度,大幅度提高计划指标,掀起了大炼钢铁运动,是探索建设社会主义道路的失误,排除B项;“文化大革命”时期“阶级斗争为纲”,造成十年内乱,排除C项;在1978年改革开放开始之前,我国已有汽车厂、飞机制造厂、大型发电设备生产厂等工业部门,排除D项。故选A项。

14.C

根据题干“《1952年与1957年我国工业主要产品产量对比图》”结合所学知识,可知,从1952年到1957年,我国的钢、煤、电力、石油等工业发展水平迅速提高。从1953年开始我国实行了第一个五年计划,并重点发展重工业,激发了人民建设新中国的热情,在加上苏联对工业项目的原值,到1957年底,主要的工业指标都大幅度超额完成,①③④符合题意,C项正确;大跃进运动从1958年开始的,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

15.D

结合所学知识可知,1954年9月,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,宪法规定,中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,这就以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度,D项正确;1949年9月,中国人民政治协商会议的召开,标志着我国初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,与题意不符,排除A项;1956年,“三大改造”的完成,标志着社会主义基本制度在我国的建立,与题意不符,排除B项;1956年召开的中共八大正确分析了中国的阶级关系和国内主要矛盾的变化,确定把党的工作重点转向社会主义建设,与题意不符,排除C项。故选D项。

16.(1)变化:轻工业比重下降,重工业比重上升;原因:一五计划,优先发展重工业;影响:开始改变我国工业落后的面貌;为社会主义工业化奠定初步的基础。

(2)新中国成立初期工业基础薄弱;为了增强国防实力;应对美国威胁;借鉴苏联的经验。

(3)集中在东三省地区。

(4)坚持理论联系实际、事实求是,在不同历史发展阶段适时调整工业化战略;坚持社会主义市场经济体制改革,为中国工业化的深化发展带来持久动力;在自立自强的前提下,坚持开放发展。

【解析】(1)第一小问,变化,根据工业比重图,可以看出,1952年轻工业比重工业比重大,1957年轻工业重工业比例协调,可也看出轻工业比重下降,重工业比重上升;第二小问,原因:为了改变工业落后面貌,1953到1957年间我国实行一五计划,优先发展重工业;第三小问,影响;1957年底,我国一五计划绝大部分指标超额完成,开始改变我国工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)必要性:根据材料“因为我国过去重工业的基础极为薄弱,经济不能独立,国防不能巩固,帝国主义国家都来欺负我们”,再结合所学。这一时期新中国刚成立初期,经过多年战争的破坏,百废待兴,经过三年的经济恢复,国民经济基本好转,但是我国任然是一个落后 的农业国,为了改变这一状况,国家有计划的进行社会主义建设,优先发展重工业,提升国防实力,应对外部威胁。同时这一时期中苏友好往来,苏联对我们进行了一系列的帮助,兴建了156个项目。

(3)特点:根据地图,我国工业建设的第一汽车制造厂、沈阳机床厂、鞍山钢铁公司等都是在我国的东北。东北地区的自然条件比较优越,工业矿产资源非常丰富,铁路交通十分发达。

(4)启示:坚持理论联系实际、事实求是,在不同历史发展阶段适时调整工业化战略。在中国工业化进程中,全国人民将马克思主义关于社会发展的一般规律、工业化发展的一般规律与中国的具体实践相结合,从中国的基本国情出发,在不同的发展阶段采取不同的发展战略。坚持社会主义市场经济体制改革,为中国工业化的深化发展带来持久动力。改革开放以来,中国不断推进市场化改革,逐步建立并不断完善社会主义经济体体制,着力发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时也更好发挥政府作用,培育了大量市场主体,极大地激发了各类市场主体的活力与企业家精神,为中国的工业化进程提供了全面、多元化与持续的动力。在自立自强的前提下,坚持开放发展。20世纪50年代,苏联援建项目为新中国成立初期社会主义工业化发展提供了重要基础。改革开放以来,中国不断开放国内市场,积极吸引外国企业投资,引进了大量先进技术与管理经验,大大提升了自己的技术能力、管理能力与创新能力。与此同时,中国积极参与国际市场竞争,融入全球分工体系和全球价值链,加强与发达国家的经济技术合作,为中国由工业大国向工业强国转变提供了广阔市场和强大动力。党的十九届五中全会提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

17.(1)土地改革。钢(或钢铁)。

(2)建立新中国,让中国人民站了起来;实行土地改革,农民成为土地的主人,农业生产获得迅速恢复和发展;实施“一五”计划,改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。(意思相同或相近即可)。

【解析】(1)根据材料“想着有一天在自己能有三亩,五亩的地,能在自己的土地上耕种,那有多高兴啊!……这个梦想实现了”结合所学可知,新中国成立后为巩固新政权而进行土地改革,废除了我国封建地主土地私有制,建立了农民土地私有制,解决了农民土地问题,因此材料内容体现的是土地改革。根据材料二“‘一五计划’前后部分行业产量变化情况”数据可知,1952年钢产量是135万吨,到1957年是535万吨,增长幅度最大。

(2)根据所学知识,中国共产党带领人民最终取得新民主主义革命的胜利,1949年建立新中国,推翻长期压迫各民族的三座大山,建立人民主权的独立国家,让中国人民站起来了。新中国成立后为巩固新政权,实行土地改革,废除封建地主土地私有制,建立农民土地私有制,解决人民土地问题,使农民成为土地的主人,农业生产获得迅速恢复和发展;1953-1957年,实行“一五”计划,集中力量优先发展重工业,改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,为实行社会主义工业化奠定基础。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化