八下历史第9课 对外开放 同步训练(部编版)(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 八下历史第9课 对外开放 同步训练(部编版)(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 952.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-05 22:43:22 | ||

图片预览

文档简介

第9课 对外开放 同步训练

1.1984年,有国际媒体评论:“中国政府开放整个海岸,意味着实际开放半个中国,它是三十五年来中国政府所采取的最大胆的行动。”这个“大胆的行动”指( )

A.开放14个沿海城市 B.中国加入世贸组织

C.设立深圳经济特区 D.开放上海浦东新区

2.1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头,厦门设立经济特区,采取多种形式吸引和利用外资,学习国外先进技术和经营管理方法,取得成功后将经验推广全国。这表明兴办特区的主要目的是( )

A.探索新型发展模式 B.加快中外经济融合

C.促进特区自身发展 D.建立市场经济体制

3.苏格说:“中国经济的腾飞,既有诸多‘内因’,也有经济全球化这个‘外因’。中国逐步改变了对经济全球化的态度,由游离其外到积极拥抱。”2001年中国加入世界贸易组织,为我国积极参与经济全球化开辟了新途径。由此得出的结论不包括( )

A.中国经济腾飞是内外因作用的结果 B.经济全球化促进了中国的经济发展

C.中国一直以来积极融入经济全球化 D.加入世贸组织说明中国积极拥抱世界

4.对下列三幅图片反映的共同主题,表述最准确的一项是

A.新中国人民政权的巩固 B.社会主义道路的探索

C.改革开放的伟大决策 D.社会主义新农村的建设

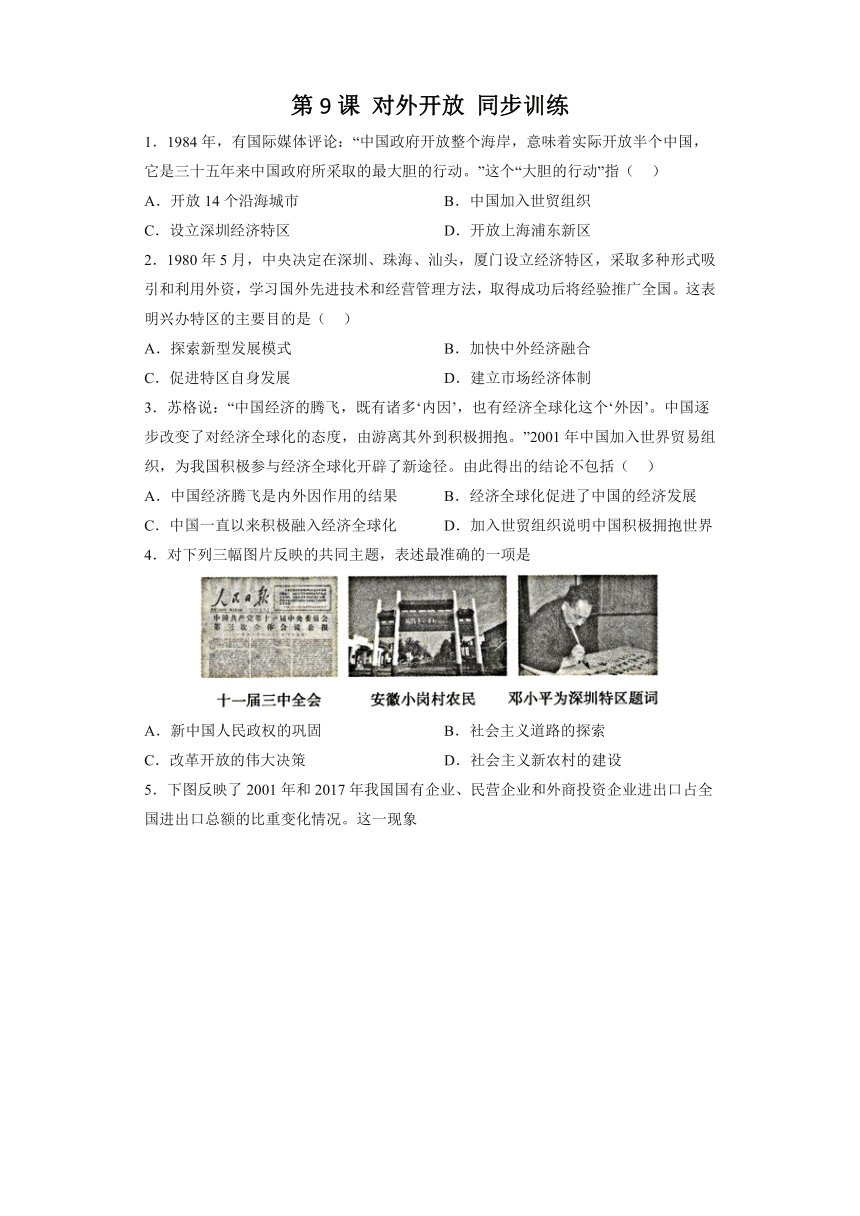

5.下图反映了2001年和2017年我国国有企业、民营企业和外商投资企业进出口占全国进出口总额的比重变化情况。这一现象

A.揭示国有企业改革势在必行 B.改变了我国的经济所有制结构

C.加速了市场经济体制的确立 D.表明加入世贸组织产生的影响

6.在近代,西方列强用坚船利炮打开中国大门,强迫清政府开放通商口岸,在通商口岸投资设厂:1980年以来,中国实行对外开放,招商引资。以上两种投资设厂的本质区别在于

①前者属于外国的侵略行为,后者属于中国的自主行为

②前者发生在封建社会时期,后者发生在社会主义时期

③前者严重损害了中国的主权,后者体现了平等互利原则

④前者不利于我国经济发展,后者促进了我国经济发展

A.②③④ B.①③④ C.①②③ D.①②④

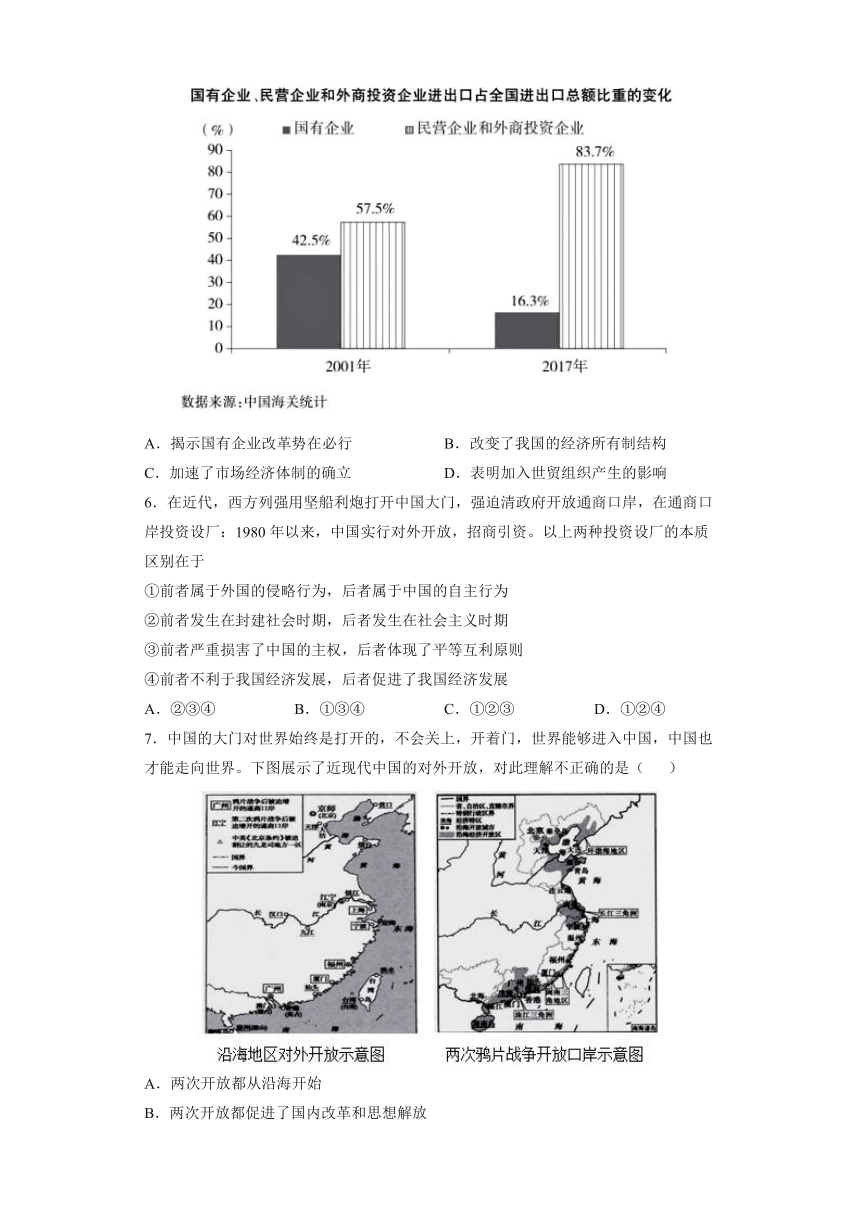

7.中国的大门对世界始终是打开的,不会关上,开着门,世界能够进入中国,中国也才能走向世界。下图展示了近现代中国的对外开放,对此理解不正确的是( )

A.两次开放都从沿海开始

B.两次开放都促进了国内改革和思想解放

C.近代的开放是主动地、平等的

D.现代的开放是互利的、独立自主的

8.1990年,擅长打桥牌的邓小平在改革开放的十字路口打出了一张“中国王牌”,用实际行动打消了国内外对中国是否继续改革开放的疑虑,也回答了中国将以何种步伐推进社会主义事业的问题。这张“王牌”是

A.设立深圳经济特区 B.开放14个沿海港口城市

C.批准海南建省并成为经济特区 D.开发与开放上海浦东新区

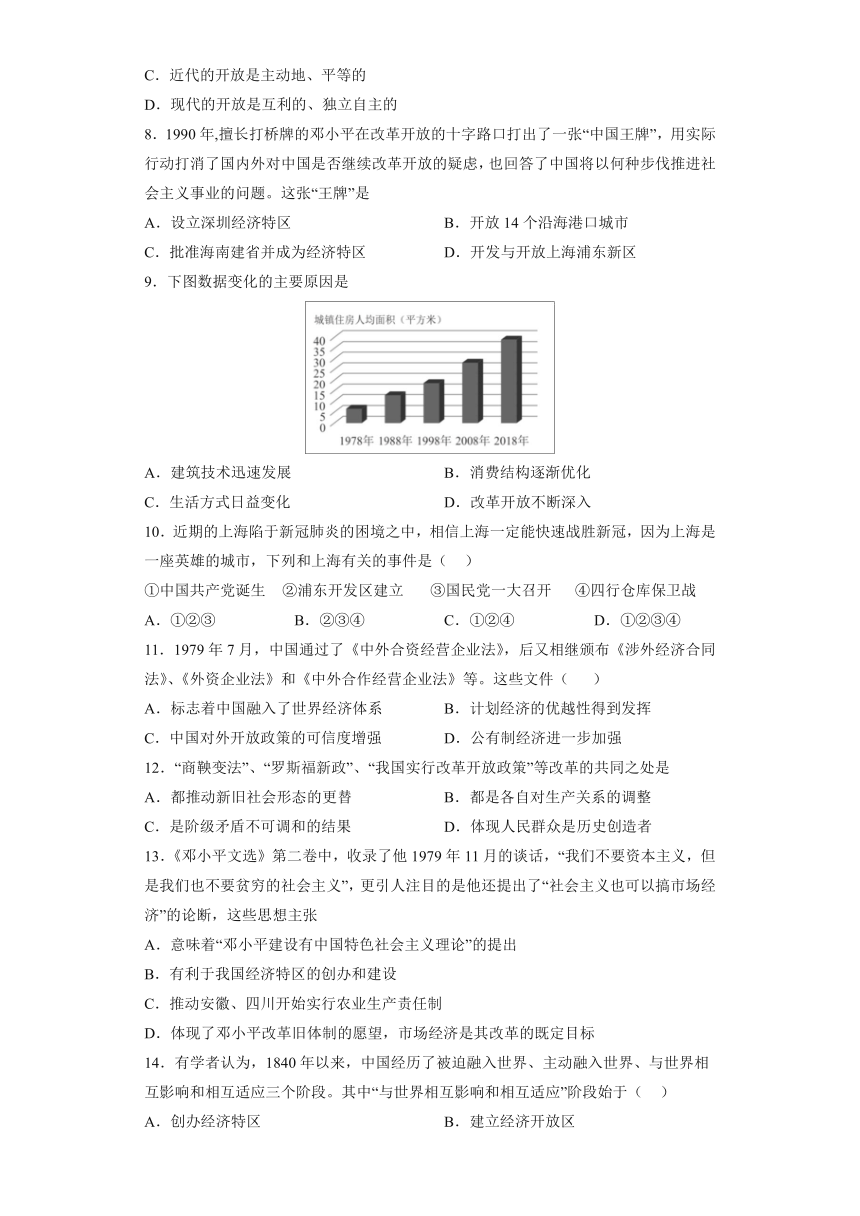

9.下图数据变化的主要原因是

A.建筑技术迅速发展 B.消费结构逐渐优化

C.生活方式日益变化 D.改革开放不断深入

10.近期的上海陷于新冠肺炎的困境之中,相信上海一定能快速战胜新冠,因为上海是一座英雄的城市,下列和上海有关的事件是( )

①中国共产党诞生 ②浦东开发区建立 ③国民党一大召开 ④四行仓库保卫战

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

11.1979年7月,中国通过了《中外合资经营企业法》,后又相继颁布《涉外经济合同法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》等。这些文件( )

A.标志着中国融入了世界经济体系 B.计划经济的优越性得到发挥

C.中国对外开放政策的可信度增强 D.公有制经济进一步加强

12.“商鞅变法”、“罗斯福新政”、“我国实行改革开放政策”等改革的共同之处是

A.都推动新旧社会形态的更替 B.都是各自对生产关系的调整

C.是阶级矛盾不可调和的结果 D.体现人民群众是历史创造者

13.《邓小平文选》第二卷中,收录了他1979年11月的谈话,“我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义”,更引人注目的是他还提出了“社会主义也可以搞市场经济”的论断,这些思想主张

A.意味着“邓小平建设有中国特色社会主义理论”的提出

B.有利于我国经济特区的创办和建设

C.推动安徽、四川开始实行农业生产责任制

D.体现了邓小平改革旧体制的愿望,市场经济是其改革的既定目标

14.有学者认为,1840年以来,中国经历了被迫融入世界、主动融入世界、与世界相互影响和相互适应三个阶段。其中“与世界相互影响和相互适应”阶段始于( )

A.创办经济特区 B.建立经济开放区

C.实施“一带一路” D.加入世界贸易组织

15.“改革开放最初的萌芽,是从民间发起的。这些来自基层的智慧,丰富和升华了邓小平的认识,使他有了首先在深圳等地,搞一块地方办特区,作为‘试验’,然后‘摸着石头过河’的伟大构想。”这表明改革开放( )

A.是十一届三中全会作出的决策 B.使深圳等经济特区已经初具规模

C.遵循从城市向农村的发展顺序 D.是尊重人民智慧的顺应形势之举

16.外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读下列材料,回答问题:

材料一:1954年6月,周恩来总理应邀访问了印度和缅甸,并分别同两国总理发表声明,共同倡导并首次提出处理国际关系的准则……这一原则的提出,是我国独立自主外交政策的完整体现,标志着中国外交政策的成熟。

(1)请写出材料一中的“处理国际关系的准则”指的是什么?

材料二:我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映……我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结。

——周恩来(1955年万隆)

(2)材料二体现了周恩来在哪次国际会议上提出的什么方针?

材料三:恢复中华人民共和国的一切权利,承认她的政府的代表为中国在联合国组织的合法代表——联合国第2758号决议。

(3)材料三中的决议反映了中国取得了哪一重大外交成就?

材料四:

美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。——1972年《中美联合公报》

(4)材料四中尼克松访华对中美关系有何影响?中美在哪一年正式建立了外交关系?

材料五:改革开放以后,特别是进入20世纪90年代,中国政府继续奉行独立自主的和平外交政策,坚持在和平共处五项原则的基础上,发展同所有国家的友好关系,积极参加国际及区域性组织,在双边与多边外交领域内取得了一系列重大成就,为改革开放和现代化建设创造了和平有利的国际环境。

(5)举出一个20世纪90年代以来中国参加的国际或区域性组织。

17.阅读下面材料,回答问题。

材料一:央视近年一次春晚采用北京主会场与各地分会场的直播模式,三个分会场分别是江西井冈山、吉林长春、广东深圳。

材料二:执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样。那就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是从城市开始的,并且在城市首先成功。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

——毛泽东

“(深圳)宝安只有三件宝,苍蝇、蚊子、沙井蚝。十屋九空逃香港,家里只剩老和小。”当时,宝安一个农民劳动一日的收入为0.70到1.20元,而香港农民劳动一日收入为60-70港币。

在民谣背后,则是一组惊人的数字。根据陈秉安掌握的资料,在目前可以查阅到的文件里,从1955年开始出现逃港现象起,深圳历史上总共出现过4次大规模的逃港潮,分别是1957年、1962年、1972年和1979年,共计56万人(次);参与者来自广东、湖南、湖北、江西、广西等全国12个省、62个市(县)。

——改编自林天宏《人民会用脚投票》

(1)据材料一和所学知识,指出当时央视春晚三个分会场分别与中国近现代史上哪一重大历史事件直接相关?据材料二和所学知识分别概括这些事件反映的当时社会急需解决的主要问题。

(2)结合所学知识,归纳上述三个历史事件取得成功的共同原因。

试卷第5页,共5页

参考答案

1.A

根据材料“1984年”“中国政府开放整个海岸,意味着实际开放半个中国,它是三十五年来中国政府所采取的最大胆的行动。”结合所学知识可知,1984年,我国进一步开放了大连、天津、青岛、上海等14个沿海城市,A项正确;2001年,中国加入世界贸易组织,排除B项;1980年,设立深圳经济特区,排除C项;1990年,上海浦东开发区建立起来,排除D项。故选A项。

2.A

根据材料“1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头,厦门设立经济特区,采取多种形式吸引和利用外资,学习国外先进技术和经营管理方法,取得成功后将经验推广全国”可知,建立经济特区是新型的发展模式。据此可知兴办特区的主要目的是探索新型发展模式,A项正确;B项与题意不符,排除B项;促进特区发展不是目的,最终目的是促进中国的发展,排除C项;1992年,提出建立社会主义市场经济体制,排除D项。故选A项。

3.C

据材料“中国经济的腾飞,既有诸多‘内因’,也有经济全球化这个‘外因’。中国逐步改变了对经济全球化的态度,由游离其外到积极拥抱。”“2001年中国加入世界贸易组织,为我国积极参与经济全球化开辟了新途径。”可知,材料中的结论不包括中国一直以来积极融入经济全球化,C项符合题意;材料中结论包括中国经济腾飞是内外因作用的结果,经济全球化促进了中国的经济发展,加入世贸组织说明中国积极拥抱世界。排除ABD项。故选C项。

4.C

根据所学知识可知,1978年,十一届三中全会召开,会上作出了实行改革开放的伟大决策。安徽小岗村率先进行了改革;深圳是我国对外开放的第一批特。这三幅图片反映的共同主题是改革开放的伟大决策,C项正确;新中国政权的巩固是在1949-1952年,排除A项;社会主义道路探索是在1956-1966年,排除B项;深圳特区不能体现社会主义新农村的建设,排除D项。故选C项。

5.D

从2001年和2017年我国国有企业、民营企业和外商投资企业进出口占全国进出口总额的比重可得出,这一比重在不断上升,反映出中国加入世贸后,推动了我国对外贸易的发展,D项正确;材料与国企改革无关,排除A项;我国的所有制结构从材料中不能看出有所变化,排除B项;市场经济体制在2008年已经基本确立,排除C项。故选D项。

6.B

根据所学知识可得出本质就是实质,它是事物本身所固有的,决定事物性质、面貌和发展的根本属性,通常从历史事件本身去分析。观察题干,要求对两个事件的本质进行对比,①③④均属于社会时期的开放同近代列强强迫下开放的本质区别,①③④符合题意,B项正确;②发生的时期是事物表面的东西,②不符合题意,排除ACD项。故选B项。

7.C

根据图示“两次鸦片战争开放口岸示意图”结合所学知识,近代开放时中国是被动的,发生在中国开始沦为半殖民地半封建社会时期,严重地践踏了我国的主权,是不平等的,C项符合题意;开放地区都在我国东南沿海一带,排除A项;两次开放都促进了国内改革和思想解放,排除B项;现在中国是一个主权完全独立的国家。现在对外开放是遵循平等互利基础上的自愿开放,排除D项。故选C项。

8.D

根据所学可知,1990年,我国开放上海浦东新区,进一步扩大对外开放,D项正确;1980年设立深圳经济特区,1984年开放14个沿海港口城市,1988年批准海南建省并成为经济特区,ABC项时间不符合题意,排除。故选D项。

9.D

图片显示1978年以来城镇住房人均面积不断增长,根据所学可知,1978年我国开始改革开放,说明改革开放以来城镇居民生活水平不断提高,D项正确;材料无法体现建筑技术的发展,也无法体现消费结构、生活方式的变化,排除ABC项。故选D项。

10.C

1921年中共一大在上海召开,标志中国共产党诞生;1990年上海浦东开发区建立;1937年在上海发生四行仓库保卫战,它的结束标志着淞沪会战的结束,①②④和上海有关,C项正确;1924年在广州召开国民党一大,排除③,排除ABD项。故选C项。

11.C

1978年我国开始改革对外开放,《中外合资经营企业法》,后又相继颁布《涉外经济合同法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》等法律文件的出台,通过立法的形式为中国对外开放政策增强了可信度,C项正确;标志中国经济融入全球经济体现的是2001年加入了世界贸易组织,排除A项;1978年我国经济体制改革,逐步建立社会主义市场经济,排除B项;中外合资经营企业、外资企业等不属于公有制经济,排除D项。故选C项。

12.B

根据材料并结合所学可知,商鞅变法使秦国废除了奴隶制生产关系,确立了封建生产关系;罗斯福新政是在不触动资本主义制度的前提下对生产关系的调整;我国实行改革开放政策是在维护社会主义制度的前提下对生产关系的调整,是社会主义制度的自我完善。由此可知,“商鞅变法”、“罗斯福新政”、“我国实行改革开放政策”等改革的共同之处是对生产关系的调整,B项正确;推动新旧社会形态更替的只有商鞅变法,商鞅变法使秦国由奴隶制过渡到封建制,罗斯福新政和我国实行改革开放都没有改变社会形态,排除A项;社会主义中国不存在阶级矛盾问题,排除C项;“体现人民群众是历史创造者”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

13.B

根据题干“我们也不要贫穷的社会主义”“社会主义也可以搞市场经济”,可见体现了改革开放初期邓小平同志开放搞活的思想,有利于此后1980年经济特区的创办和建设,B项正确;1982年党的十二大上,邓小平明确提出建设有中国特色社会主义,排除A项;1978年底1979年初,安徽、四川两省已经开始进行农业生产责任制的试点,排除C项;1992年党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,排除D项。故选B项。

14.D

依据题干信息“与世界相互影响和相互适应”并结合所学可知,始于加入世界贸易组织。2001年12月,中国正式成为世界贸易组织的成员。加入世贸组织,为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间,标志着中国这个世界上最大的发展中国家,将逐渐融入全球经济体系,参与全球范围内的竞争。加入世界贸易组织,有助于中国商品进入国际市场,推动了我国经济的发展,但也给中国的经济体制带来挑战,所以D项符合题意;AB项是中国主动融入世界的阶段,排除;C项实施“一带一路”是在2012年中共十八大后,排除。故选D。

15.D

材料反映了改革开放这一决策萌芽于民间基层,民间基层的智慧促进了邓小平关于改革开放的构想的形成,这说明改革开放是民间基层智慧的结晶,是尊重人民智慧的顺应形势之举,故D符合题意;材料强调的是改革开放的决策来源于民间智慧,未提及十一届三中全会,故排除A;材料反映的是改革开放决策的形成过程,没有反映经济特区的规模情况,故排除B;改革开放首先从农村地区开始,故排除C。故选D。

16.(1)和平共处五项原则

(2)万隆会议、求同存异。

(3)中国重返联合国。

(4)中美关系开始走向正常化;1979年。

(5)世界贸易组织

【解析】(1)根据所学知识可知,1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。和平共处五项原则现在表述为互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。和平共处五项原则成为处理国与国之间关系的基本准则。

(2)根据材料“我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映……我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结”可知,材料体现的是求同存异的方针。在万隆会议上,针对帝国主义国家破坏会议的阴谋,周恩来提出了求同存异的方针,促进了会议圆满成功。

(3)根据材料“恢复中华人民共和国的一切权利,承认她的政府的代表为中国在联合国组织的合法代表——联合国第2758号决议”可知,材料体现的是1971年,在第26届联合国大会上,中国恢复了在联合国的合法席位。

(4)根据所学知识可知,1972年,尼克松访华,签署了《联合公报》,中美关系开始正常化。1979年,中美正式建交,中美关系正常化。

(5)根据所学知识可知,2001年12月,在经过长达15年艰难曲折的谈判历程后,中国成为世界贸易组织的成员。加人世界贸易组织,为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间。

17.(1)井冈山革命根据地的建立(农村包围城市,武装夺取政权革命道路的开辟);一五计划的实施(长春一汽建成投产);经济特区的建立。(意思相近即可)走俄国中心城市暴动,武装夺取政权革命道路的失败(中国革命的道路问题);工业水平落后(新中国的工业化问题);人民生活水平低下(贫穷与落后)。(意思相近即可)

(2)制定了符合国情的政策;决策者的正确决策;人民的拥护。(答出其中一点且意思相近即可)

(1)第一小问,根据所学知识可知,1927年,毛泽东到达江西井冈山地区,建立井冈山革命根据地,开展工农武装割据斗争,开辟了农村包围城市,武装夺取政权革命道路,可得出与江西井冈山直接相关的事件是井冈山革命根据地的建立或农村包围城市,武装夺取政权革命道路的开辟等;1953年——1957年,我国实施了第一个五年计划,期间建成投产了长春第一汽车制造厂,可得出与吉林长春直接相关的事件是一五计划的实施或长春一汽建成投产等;1980年,中央兴办深圳等四个经济特区,深圳成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”,由此可得出与广东深圳直接相关的事件是经济特区的建立等。第二小问,根据材料二中“俄国革命正是从城市开始的,并且在城市首先成功”等信息,结合中国当时南昌起义、秋收起义等中心城市暴动均失败,此后毛泽东开始探索井冈山革命根据地的建立,开辟了农村包围城市,武装夺取政权革命道路,可得出该事件反映了当时社会急需解决的主要问题是走俄国中心城市暴动,武装夺取政权革命道路的失败或中国革命的道路问题;根据材料二中“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”、“这是一个连铁钉都需要进口的国家”等信息,可知当时中国工业水平低,基础薄弱,门类不全,一五计划是在这样的背景下实施的,因此反映了当时社会急需解决的主要问题是工业水平落后或新中国的工业化问题;依据材料二中“(深圳)宝安只有三件宝,苍蝇、蚊子、沙井蚝”、“深圳历史上总共出现过4次大规模的逃港潮”等信息可分析出当时的深圳人民生活水平低下、贫穷与落后。

(2)根据所学知识可知,井冈山革命根据地的建立(农村包围城市,武装夺取政权革命道路的开辟)、一五计划的实施(长春一汽建成投产)、经济特区的建立都是依据当时的国情制定的不同的政策,都是被历史验证的正确的决策,都得到了人民的支持和拥护,可据此分析得出共同原因。

答案第1页,共2页

1.1984年,有国际媒体评论:“中国政府开放整个海岸,意味着实际开放半个中国,它是三十五年来中国政府所采取的最大胆的行动。”这个“大胆的行动”指( )

A.开放14个沿海城市 B.中国加入世贸组织

C.设立深圳经济特区 D.开放上海浦东新区

2.1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头,厦门设立经济特区,采取多种形式吸引和利用外资,学习国外先进技术和经营管理方法,取得成功后将经验推广全国。这表明兴办特区的主要目的是( )

A.探索新型发展模式 B.加快中外经济融合

C.促进特区自身发展 D.建立市场经济体制

3.苏格说:“中国经济的腾飞,既有诸多‘内因’,也有经济全球化这个‘外因’。中国逐步改变了对经济全球化的态度,由游离其外到积极拥抱。”2001年中国加入世界贸易组织,为我国积极参与经济全球化开辟了新途径。由此得出的结论不包括( )

A.中国经济腾飞是内外因作用的结果 B.经济全球化促进了中国的经济发展

C.中国一直以来积极融入经济全球化 D.加入世贸组织说明中国积极拥抱世界

4.对下列三幅图片反映的共同主题,表述最准确的一项是

A.新中国人民政权的巩固 B.社会主义道路的探索

C.改革开放的伟大决策 D.社会主义新农村的建设

5.下图反映了2001年和2017年我国国有企业、民营企业和外商投资企业进出口占全国进出口总额的比重变化情况。这一现象

A.揭示国有企业改革势在必行 B.改变了我国的经济所有制结构

C.加速了市场经济体制的确立 D.表明加入世贸组织产生的影响

6.在近代,西方列强用坚船利炮打开中国大门,强迫清政府开放通商口岸,在通商口岸投资设厂:1980年以来,中国实行对外开放,招商引资。以上两种投资设厂的本质区别在于

①前者属于外国的侵略行为,后者属于中国的自主行为

②前者发生在封建社会时期,后者发生在社会主义时期

③前者严重损害了中国的主权,后者体现了平等互利原则

④前者不利于我国经济发展,后者促进了我国经济发展

A.②③④ B.①③④ C.①②③ D.①②④

7.中国的大门对世界始终是打开的,不会关上,开着门,世界能够进入中国,中国也才能走向世界。下图展示了近现代中国的对外开放,对此理解不正确的是( )

A.两次开放都从沿海开始

B.两次开放都促进了国内改革和思想解放

C.近代的开放是主动地、平等的

D.现代的开放是互利的、独立自主的

8.1990年,擅长打桥牌的邓小平在改革开放的十字路口打出了一张“中国王牌”,用实际行动打消了国内外对中国是否继续改革开放的疑虑,也回答了中国将以何种步伐推进社会主义事业的问题。这张“王牌”是

A.设立深圳经济特区 B.开放14个沿海港口城市

C.批准海南建省并成为经济特区 D.开发与开放上海浦东新区

9.下图数据变化的主要原因是

A.建筑技术迅速发展 B.消费结构逐渐优化

C.生活方式日益变化 D.改革开放不断深入

10.近期的上海陷于新冠肺炎的困境之中,相信上海一定能快速战胜新冠,因为上海是一座英雄的城市,下列和上海有关的事件是( )

①中国共产党诞生 ②浦东开发区建立 ③国民党一大召开 ④四行仓库保卫战

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

11.1979年7月,中国通过了《中外合资经营企业法》,后又相继颁布《涉外经济合同法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》等。这些文件( )

A.标志着中国融入了世界经济体系 B.计划经济的优越性得到发挥

C.中国对外开放政策的可信度增强 D.公有制经济进一步加强

12.“商鞅变法”、“罗斯福新政”、“我国实行改革开放政策”等改革的共同之处是

A.都推动新旧社会形态的更替 B.都是各自对生产关系的调整

C.是阶级矛盾不可调和的结果 D.体现人民群众是历史创造者

13.《邓小平文选》第二卷中,收录了他1979年11月的谈话,“我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义”,更引人注目的是他还提出了“社会主义也可以搞市场经济”的论断,这些思想主张

A.意味着“邓小平建设有中国特色社会主义理论”的提出

B.有利于我国经济特区的创办和建设

C.推动安徽、四川开始实行农业生产责任制

D.体现了邓小平改革旧体制的愿望,市场经济是其改革的既定目标

14.有学者认为,1840年以来,中国经历了被迫融入世界、主动融入世界、与世界相互影响和相互适应三个阶段。其中“与世界相互影响和相互适应”阶段始于( )

A.创办经济特区 B.建立经济开放区

C.实施“一带一路” D.加入世界贸易组织

15.“改革开放最初的萌芽,是从民间发起的。这些来自基层的智慧,丰富和升华了邓小平的认识,使他有了首先在深圳等地,搞一块地方办特区,作为‘试验’,然后‘摸着石头过河’的伟大构想。”这表明改革开放( )

A.是十一届三中全会作出的决策 B.使深圳等经济特区已经初具规模

C.遵循从城市向农村的发展顺序 D.是尊重人民智慧的顺应形势之举

16.外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读下列材料,回答问题:

材料一:1954年6月,周恩来总理应邀访问了印度和缅甸,并分别同两国总理发表声明,共同倡导并首次提出处理国际关系的准则……这一原则的提出,是我国独立自主外交政策的完整体现,标志着中国外交政策的成熟。

(1)请写出材料一中的“处理国际关系的准则”指的是什么?

材料二:我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映……我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结。

——周恩来(1955年万隆)

(2)材料二体现了周恩来在哪次国际会议上提出的什么方针?

材料三:恢复中华人民共和国的一切权利,承认她的政府的代表为中国在联合国组织的合法代表——联合国第2758号决议。

(3)材料三中的决议反映了中国取得了哪一重大外交成就?

材料四:

美国方面声明:美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。——1972年《中美联合公报》

(4)材料四中尼克松访华对中美关系有何影响?中美在哪一年正式建立了外交关系?

材料五:改革开放以后,特别是进入20世纪90年代,中国政府继续奉行独立自主的和平外交政策,坚持在和平共处五项原则的基础上,发展同所有国家的友好关系,积极参加国际及区域性组织,在双边与多边外交领域内取得了一系列重大成就,为改革开放和现代化建设创造了和平有利的国际环境。

(5)举出一个20世纪90年代以来中国参加的国际或区域性组织。

17.阅读下面材料,回答问题。

材料一:央视近年一次春晚采用北京主会场与各地分会场的直播模式,三个分会场分别是江西井冈山、吉林长春、广东深圳。

材料二:执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样。那就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是从城市开始的,并且在城市首先成功。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

——毛泽东

“(深圳)宝安只有三件宝,苍蝇、蚊子、沙井蚝。十屋九空逃香港,家里只剩老和小。”当时,宝安一个农民劳动一日的收入为0.70到1.20元,而香港农民劳动一日收入为60-70港币。

在民谣背后,则是一组惊人的数字。根据陈秉安掌握的资料,在目前可以查阅到的文件里,从1955年开始出现逃港现象起,深圳历史上总共出现过4次大规模的逃港潮,分别是1957年、1962年、1972年和1979年,共计56万人(次);参与者来自广东、湖南、湖北、江西、广西等全国12个省、62个市(县)。

——改编自林天宏《人民会用脚投票》

(1)据材料一和所学知识,指出当时央视春晚三个分会场分别与中国近现代史上哪一重大历史事件直接相关?据材料二和所学知识分别概括这些事件反映的当时社会急需解决的主要问题。

(2)结合所学知识,归纳上述三个历史事件取得成功的共同原因。

试卷第5页,共5页

参考答案

1.A

根据材料“1984年”“中国政府开放整个海岸,意味着实际开放半个中国,它是三十五年来中国政府所采取的最大胆的行动。”结合所学知识可知,1984年,我国进一步开放了大连、天津、青岛、上海等14个沿海城市,A项正确;2001年,中国加入世界贸易组织,排除B项;1980年,设立深圳经济特区,排除C项;1990年,上海浦东开发区建立起来,排除D项。故选A项。

2.A

根据材料“1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头,厦门设立经济特区,采取多种形式吸引和利用外资,学习国外先进技术和经营管理方法,取得成功后将经验推广全国”可知,建立经济特区是新型的发展模式。据此可知兴办特区的主要目的是探索新型发展模式,A项正确;B项与题意不符,排除B项;促进特区发展不是目的,最终目的是促进中国的发展,排除C项;1992年,提出建立社会主义市场经济体制,排除D项。故选A项。

3.C

据材料“中国经济的腾飞,既有诸多‘内因’,也有经济全球化这个‘外因’。中国逐步改变了对经济全球化的态度,由游离其外到积极拥抱。”“2001年中国加入世界贸易组织,为我国积极参与经济全球化开辟了新途径。”可知,材料中的结论不包括中国一直以来积极融入经济全球化,C项符合题意;材料中结论包括中国经济腾飞是内外因作用的结果,经济全球化促进了中国的经济发展,加入世贸组织说明中国积极拥抱世界。排除ABD项。故选C项。

4.C

根据所学知识可知,1978年,十一届三中全会召开,会上作出了实行改革开放的伟大决策。安徽小岗村率先进行了改革;深圳是我国对外开放的第一批特。这三幅图片反映的共同主题是改革开放的伟大决策,C项正确;新中国政权的巩固是在1949-1952年,排除A项;社会主义道路探索是在1956-1966年,排除B项;深圳特区不能体现社会主义新农村的建设,排除D项。故选C项。

5.D

从2001年和2017年我国国有企业、民营企业和外商投资企业进出口占全国进出口总额的比重可得出,这一比重在不断上升,反映出中国加入世贸后,推动了我国对外贸易的发展,D项正确;材料与国企改革无关,排除A项;我国的所有制结构从材料中不能看出有所变化,排除B项;市场经济体制在2008年已经基本确立,排除C项。故选D项。

6.B

根据所学知识可得出本质就是实质,它是事物本身所固有的,决定事物性质、面貌和发展的根本属性,通常从历史事件本身去分析。观察题干,要求对两个事件的本质进行对比,①③④均属于社会时期的开放同近代列强强迫下开放的本质区别,①③④符合题意,B项正确;②发生的时期是事物表面的东西,②不符合题意,排除ACD项。故选B项。

7.C

根据图示“两次鸦片战争开放口岸示意图”结合所学知识,近代开放时中国是被动的,发生在中国开始沦为半殖民地半封建社会时期,严重地践踏了我国的主权,是不平等的,C项符合题意;开放地区都在我国东南沿海一带,排除A项;两次开放都促进了国内改革和思想解放,排除B项;现在中国是一个主权完全独立的国家。现在对外开放是遵循平等互利基础上的自愿开放,排除D项。故选C项。

8.D

根据所学可知,1990年,我国开放上海浦东新区,进一步扩大对外开放,D项正确;1980年设立深圳经济特区,1984年开放14个沿海港口城市,1988年批准海南建省并成为经济特区,ABC项时间不符合题意,排除。故选D项。

9.D

图片显示1978年以来城镇住房人均面积不断增长,根据所学可知,1978年我国开始改革开放,说明改革开放以来城镇居民生活水平不断提高,D项正确;材料无法体现建筑技术的发展,也无法体现消费结构、生活方式的变化,排除ABC项。故选D项。

10.C

1921年中共一大在上海召开,标志中国共产党诞生;1990年上海浦东开发区建立;1937年在上海发生四行仓库保卫战,它的结束标志着淞沪会战的结束,①②④和上海有关,C项正确;1924年在广州召开国民党一大,排除③,排除ABD项。故选C项。

11.C

1978年我国开始改革对外开放,《中外合资经营企业法》,后又相继颁布《涉外经济合同法》、《外资企业法》和《中外合作经营企业法》等法律文件的出台,通过立法的形式为中国对外开放政策增强了可信度,C项正确;标志中国经济融入全球经济体现的是2001年加入了世界贸易组织,排除A项;1978年我国经济体制改革,逐步建立社会主义市场经济,排除B项;中外合资经营企业、外资企业等不属于公有制经济,排除D项。故选C项。

12.B

根据材料并结合所学可知,商鞅变法使秦国废除了奴隶制生产关系,确立了封建生产关系;罗斯福新政是在不触动资本主义制度的前提下对生产关系的调整;我国实行改革开放政策是在维护社会主义制度的前提下对生产关系的调整,是社会主义制度的自我完善。由此可知,“商鞅变法”、“罗斯福新政”、“我国实行改革开放政策”等改革的共同之处是对生产关系的调整,B项正确;推动新旧社会形态更替的只有商鞅变法,商鞅变法使秦国由奴隶制过渡到封建制,罗斯福新政和我国实行改革开放都没有改变社会形态,排除A项;社会主义中国不存在阶级矛盾问题,排除C项;“体现人民群众是历史创造者”与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

13.B

根据题干“我们也不要贫穷的社会主义”“社会主义也可以搞市场经济”,可见体现了改革开放初期邓小平同志开放搞活的思想,有利于此后1980年经济特区的创办和建设,B项正确;1982年党的十二大上,邓小平明确提出建设有中国特色社会主义,排除A项;1978年底1979年初,安徽、四川两省已经开始进行农业生产责任制的试点,排除C项;1992年党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,排除D项。故选B项。

14.D

依据题干信息“与世界相互影响和相互适应”并结合所学可知,始于加入世界贸易组织。2001年12月,中国正式成为世界贸易组织的成员。加入世贸组织,为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间,标志着中国这个世界上最大的发展中国家,将逐渐融入全球经济体系,参与全球范围内的竞争。加入世界贸易组织,有助于中国商品进入国际市场,推动了我国经济的发展,但也给中国的经济体制带来挑战,所以D项符合题意;AB项是中国主动融入世界的阶段,排除;C项实施“一带一路”是在2012年中共十八大后,排除。故选D。

15.D

材料反映了改革开放这一决策萌芽于民间基层,民间基层的智慧促进了邓小平关于改革开放的构想的形成,这说明改革开放是民间基层智慧的结晶,是尊重人民智慧的顺应形势之举,故D符合题意;材料强调的是改革开放的决策来源于民间智慧,未提及十一届三中全会,故排除A;材料反映的是改革开放决策的形成过程,没有反映经济特区的规模情况,故排除B;改革开放首先从农村地区开始,故排除C。故选D。

16.(1)和平共处五项原则

(2)万隆会议、求同存异。

(3)中国重返联合国。

(4)中美关系开始走向正常化;1979年。

(5)世界贸易组织

【解析】(1)根据所学知识可知,1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。和平共处五项原则现在表述为互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。和平共处五项原则成为处理国与国之间关系的基本准则。

(2)根据材料“我们并不要求各人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映……我们应该承认,在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我们求同和团结”可知,材料体现的是求同存异的方针。在万隆会议上,针对帝国主义国家破坏会议的阴谋,周恩来提出了求同存异的方针,促进了会议圆满成功。

(3)根据材料“恢复中华人民共和国的一切权利,承认她的政府的代表为中国在联合国组织的合法代表——联合国第2758号决议”可知,材料体现的是1971年,在第26届联合国大会上,中国恢复了在联合国的合法席位。

(4)根据所学知识可知,1972年,尼克松访华,签署了《联合公报》,中美关系开始正常化。1979年,中美正式建交,中美关系正常化。

(5)根据所学知识可知,2001年12月,在经过长达15年艰难曲折的谈判历程后,中国成为世界贸易组织的成员。加人世界贸易组织,为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间。

17.(1)井冈山革命根据地的建立(农村包围城市,武装夺取政权革命道路的开辟);一五计划的实施(长春一汽建成投产);经济特区的建立。(意思相近即可)走俄国中心城市暴动,武装夺取政权革命道路的失败(中国革命的道路问题);工业水平落后(新中国的工业化问题);人民生活水平低下(贫穷与落后)。(意思相近即可)

(2)制定了符合国情的政策;决策者的正确决策;人民的拥护。(答出其中一点且意思相近即可)

(1)第一小问,根据所学知识可知,1927年,毛泽东到达江西井冈山地区,建立井冈山革命根据地,开展工农武装割据斗争,开辟了农村包围城市,武装夺取政权革命道路,可得出与江西井冈山直接相关的事件是井冈山革命根据地的建立或农村包围城市,武装夺取政权革命道路的开辟等;1953年——1957年,我国实施了第一个五年计划,期间建成投产了长春第一汽车制造厂,可得出与吉林长春直接相关的事件是一五计划的实施或长春一汽建成投产等;1980年,中央兴办深圳等四个经济特区,深圳成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”,由此可得出与广东深圳直接相关的事件是经济特区的建立等。第二小问,根据材料二中“俄国革命正是从城市开始的,并且在城市首先成功”等信息,结合中国当时南昌起义、秋收起义等中心城市暴动均失败,此后毛泽东开始探索井冈山革命根据地的建立,开辟了农村包围城市,武装夺取政权革命道路,可得出该事件反映了当时社会急需解决的主要问题是走俄国中心城市暴动,武装夺取政权革命道路的失败或中国革命的道路问题;根据材料二中“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”、“这是一个连铁钉都需要进口的国家”等信息,可知当时中国工业水平低,基础薄弱,门类不全,一五计划是在这样的背景下实施的,因此反映了当时社会急需解决的主要问题是工业水平落后或新中国的工业化问题;依据材料二中“(深圳)宝安只有三件宝,苍蝇、蚊子、沙井蚝”、“深圳历史上总共出现过4次大规模的逃港潮”等信息可分析出当时的深圳人民生活水平低下、贫穷与落后。

(2)根据所学知识可知,井冈山革命根据地的建立(农村包围城市,武装夺取政权革命道路的开辟)、一五计划的实施(长春一汽建成投产)、经济特区的建立都是依据当时的国情制定的不同的政策,都是被历史验证的正确的决策,都得到了人民的支持和拥护,可据此分析得出共同原因。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化