8《时间的脚印》教案(第1课时)

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

《时间的脚印》核心素养教案

教学目标

1.把握事理,理清结构,梳理说明顺序。

2.品味文章语言,体会生动写法,赏析写作特色。

3.激发探索大自然的兴趣,培养思考探究的习惯。

课时安排

2课时。

教学过程

第1课时

一、问题导入,引发学生思考

教师开门见山,引入中国著名科普作家陶世龙的说明文《时间的脚印》,引发学生对题目的思考:文章标题让读者产生哪些疑惑?

学生畅所欲言。教师收集学生疑惑,如:

时间能够留下脚印吗?

它留下了哪些印记呢?

由问题出发,教师引导学生走进文本,开始自读活动。

设计意图

通过文题设疑,引发学生思考,激发阅读兴趣。

二、回顾方法,明确活动思路

教师引导学生回顾自读课文的一般方法——

第一步:在“阅读提示”中筛选关键信息,提炼阅读目标。

第二步:有目标地开展阅读批注,甚至摘抄活动。

第三步:若有旁批,借助旁批深入思考问题。

第四步:师生交流分享,丰富深化认知。

三、通读全文,读懂“时间脚印”

1.关注“阅读提示”首段。

教师引导学生关注“阅读提示”第1段,勾画关键句,以解释学生由标题产生的疑惑。

学生勾画首句“岩石记录时间”,并了解到本文内容将会涉及地质学和生物学方面的知识。

设计意图

引导学生综合运用本单元所学的阅读方法,实践自读阅读活动,把握文章所阐述的事理。

2.明确目标,布置任务。

教师引导学生明确阅读目标及任务。

目标一:作者在何处提出了“岩石能记录时间”这一事理?

目标二:岩石是怎样记录时间的?

目标三:岩石记录了些什么信息?

任务要求:自主阅读全文,综合运用本单元所学的阅读方法,有目标地寻找答案。注意勾画重要的信息,并从内容把握的角度,做概括式批注、质疑式批注、点评式批注,还可借助思维导图整理知识。

3.学生开展自读,师生交流分享。

学生执笔自读,带着问题,有目标地勾画批注,绘制思维导图。

同桌交流后举手发言,展示自己的批注或思维导图绘制成果,谈谈自己的阅读所得。

(1)关注第3段的关键句:“在大自然中保存着许多种时间的记录,那躺在山野里的岩石,就是其中重要的一种。每1厘米厚的岩层便代表着几十年到上百年的时间。”

可见,时间是能够留下脚印的。课后“阅读提示”中也提到:“本文为我们解析了岩石记录时间的‘奇异功能’。”

(2)关注第5段的疑问句:“岩石是怎样记下时间的呢?”从第6段开始梳理。

关注小层次的中心句:

不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:……

关注更小层次的中心句:

空气和水中的酸类、水和空气进入岩石内部的孔隙、地面上和地下的生物、人的作用。

关注时间标志语:

一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。堆得厚了,对下层泥沙的压力也逐渐加重……

经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石。岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

岩石生成以后不断地改变着自己的样子。由于地壳的运动,原来平卧的岩层变得歪斜甚至直立了,但是层与层之间的顺序还不致打乱,根据这些我们仍然可以知道过去的年月。

(3)关注中心句:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。”

有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。你可以清楚地看到,砾岩中包含着从前的鹅卵石。这说明了岩石生成的地方,是当时陆地的边缘,较大的石子不能被搬到海或湖的中央,便在岸边留下了。

关注小层次的中心句:

从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

石头颜色的不同,也常常说明着地球上的变化。

古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录。

化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

自然界某些转眼就消逝的活动,在石头上也留下了痕迹。

……

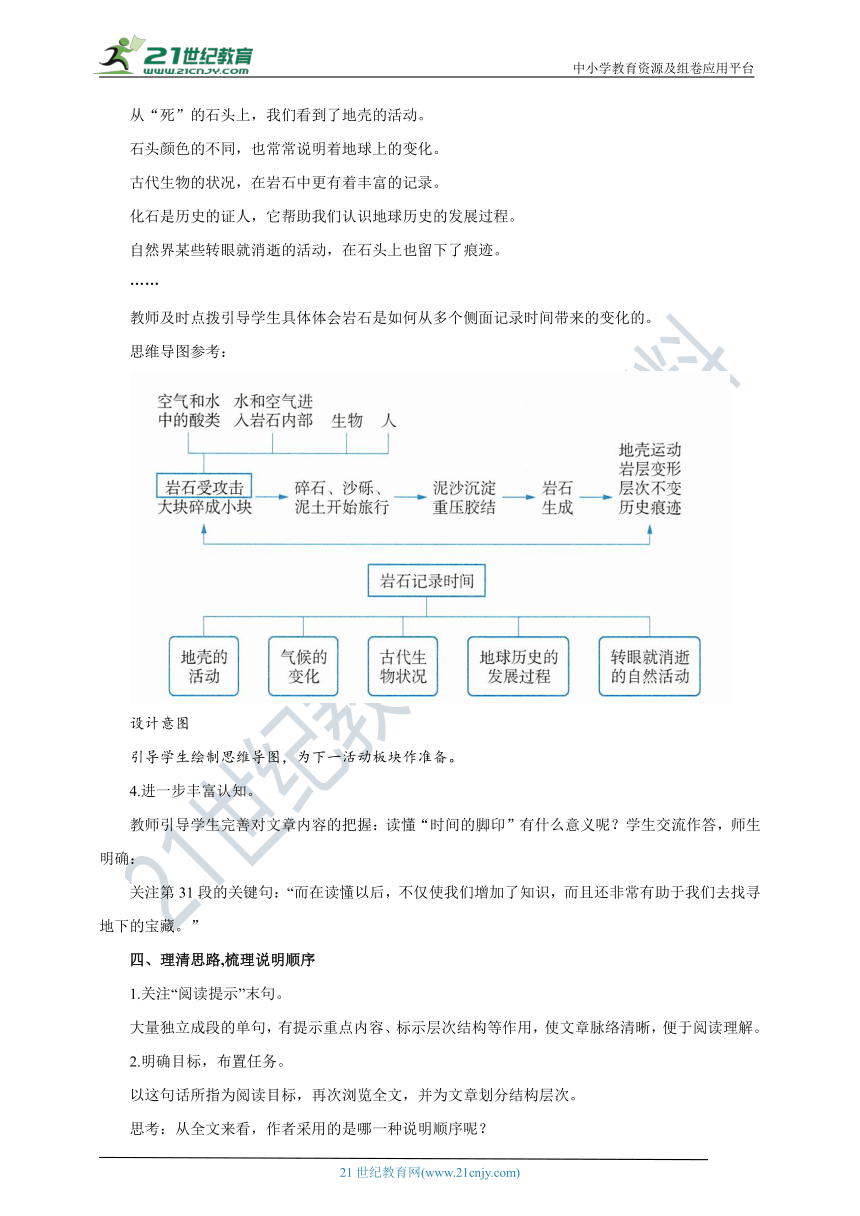

教师及时点拨引导学生具体体会岩石是如何从多个侧面记录时间带来的变化的。

思维导图参考:

设计意图

引导学生绘制思维导图,为下一活动板块作准备。

4.进一步丰富认知。

教师引导学生完善对文章内容的把握:读懂“时间的脚印”有什么意义呢?学生交流作答,师生明确:

关注第31段的关键句:“而在读懂以后,不仅使我们增加了知识,而且还非常有助于我们去找寻地下的宝藏。”

四、理清思路,梳理说明顺序

1.关注“阅读提示”末句。

大量独立成段的单句,有提示重点内容、标示层次结构等作用,使文章脉络清晰,便于阅读理解。

2.明确目标,布置任务。

以这句话所指为阅读目标,再次浏览全文,并为文章划分结构层次。

思考:从全文来看,作者采用的是哪一种说明顺序呢?

设计意图

引导学生综合运用本单元所学的梳理说明顺序的方法,梳理本文的写作思路和说明顺序。

3.学生自读思考,分享作答,师生共同小结。

(1)文章结构层次。

第1—4段:引出话题:岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第5—29段:说明岩石是怎样记录时间的。

第30—31段:说明读懂岩石记录的意义。

(2)文章说明顺序。

文章从岩石可以记录时间写到岩石怎样记录时间,最后写了读懂岩石记录的意义,这种依据事物内在联系,逐层进行说明的顺序,属于由概括到具体的逻辑顺序。

(3)小结:总结八年级上下学期两个说明文单元中的典型逻辑顺序。

说明顺序 性质 课文出处

由现象到本质 从某些现象入手,深入本质介绍事理。 《大自然的语言》先罗列一系列自然现象,再阐明其本质就是“物候”。《恐龙无处不有》全文主要按照由现象到本质的顺序进行说明。

由概括到具体 先概括整体,再从多个角度具体介绍。 《苏州园林》先概括苏州园林的四个特点,再分别具体说明。《时间的脚印》全文主要以由概括到具体的顺序进行说明。

由主要到次要 对若干说明内容进行恰当的主次排序。 《大自然的语言》对决定物候现象来临的因素进行排序。《时间的脚印》对石头所受攻击的因素进行排序。

由个别到一般 罗列个体案例,并归纳总结一般特征。 《被压扁的沙子》依据亚利桑那大学研究者在拉顿地区岩层所发现的个体现象,推出了一般规律。

由性质到作用 从介绍事物本身到介绍该事物的功用。 《大自然的语言》先介绍物候学,再介绍物候学的意义。

由原因到结果 介绍事物或现象的成因。 《时间的脚印》介绍岩石的成因。

由质疑到解疑 从提出问题到回答问题。 《恐龙无处不有》先提出“恐龙是如何越过大洋到另一个大陆上去的”这个问题,再回答这个问题。

设计意图

利用单元最后一课之机,引导学生将逻辑顺序相关知识结构化。

教师强调:不管釆用什么说明顺序,都要考虑人们认识事物的先后次序,以便于读者理解和接受。

4.深化认知。

(1)教师引导学生关注课后“阅读提示”中的语句:“岩石仿佛是原始的‘钟表’,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。”

组织学生依据以上提示,为课文第二部分分层。

(2)学生再次精读第5—29段并作思考。

(3)学生交流作答。

(4)教师引导,学生明确:抓取关键词“历史的痕迹”“地貌的变化”“地质的变迁”“古代生物繁衍、灭绝的大量信息”。师生交流前可让学生先自主同桌交流,看看大家是否有不同的划分方法。比如:

[方法一]

第一个层次(5~21):岩石让我们了解到地貌的变化。

第二个层次(22~25):岩石让我们了解到地质的变迁。

第三个层次(26):岩石让我们了解古代生物繁衍、灭绝的大量信息。

第四个层次(27~28):岩石帮助我们认识地球历史的发展过程。

第五个层次(29):岩石还可反映自然界某些转眼就消逝的活动。

[方法二]

第一个层次(5~21):岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二个层次(22~29):岩石保存了很多的历史痕迹。

设计意图

引导学生从“阅读提示”出发,自主划分层次,多角度理解文章写作思路。

5.总结全文内容。

本文所谈的“时间”,本质上是一个地质学概念。时间留下的“脚印”,其实就是地球变迁留下的印记,是大自然变迁的痕迹,是地质学和古生物学研究的对象。大自然变迁的过程,是在漫长的地质年代里进行的,并不是人们所能亲眼看见的,是科学家们根据现有的地质记录开展科学研究而推断出的结论。文章通过说明这一过程,展现了地质学和古生物学研究的基本方法,可以让读者更好地领略科学精神,激发探索自然、解开自然奥秘的兴趣。

五、布置作业,思考拓展延伸

1.科学探究任务。

教师针对学生在内容方面的质疑式批注,布置自主探究任务,如:

(1)为什么气候炎热时期生成的石头往往是红色,寒冷时期生成的石头往往是灰黑色?(第25段)

(2)为什么寒武纪以前形成了很多铁矿,石炭纪时期形成了许多煤矿?地质年代是怎么划分的?各有什么特征?(第31段)

2.写作特色批注任务。

教师要求学生课后从写作特色方面对课文进行批注。

形式:赏析式、质疑式。

要求:至少两条。

设计意图

从课堂内走向课堂外,培养学生科学探索精神,并为下一课时教学活动作准备。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

《时间的脚印》核心素养教案

教学目标

1.把握事理,理清结构,梳理说明顺序。

2.品味文章语言,体会生动写法,赏析写作特色。

3.激发探索大自然的兴趣,培养思考探究的习惯。

课时安排

2课时。

教学过程

第1课时

一、问题导入,引发学生思考

教师开门见山,引入中国著名科普作家陶世龙的说明文《时间的脚印》,引发学生对题目的思考:文章标题让读者产生哪些疑惑?

学生畅所欲言。教师收集学生疑惑,如:

时间能够留下脚印吗?

它留下了哪些印记呢?

由问题出发,教师引导学生走进文本,开始自读活动。

设计意图

通过文题设疑,引发学生思考,激发阅读兴趣。

二、回顾方法,明确活动思路

教师引导学生回顾自读课文的一般方法——

第一步:在“阅读提示”中筛选关键信息,提炼阅读目标。

第二步:有目标地开展阅读批注,甚至摘抄活动。

第三步:若有旁批,借助旁批深入思考问题。

第四步:师生交流分享,丰富深化认知。

三、通读全文,读懂“时间脚印”

1.关注“阅读提示”首段。

教师引导学生关注“阅读提示”第1段,勾画关键句,以解释学生由标题产生的疑惑。

学生勾画首句“岩石记录时间”,并了解到本文内容将会涉及地质学和生物学方面的知识。

设计意图

引导学生综合运用本单元所学的阅读方法,实践自读阅读活动,把握文章所阐述的事理。

2.明确目标,布置任务。

教师引导学生明确阅读目标及任务。

目标一:作者在何处提出了“岩石能记录时间”这一事理?

目标二:岩石是怎样记录时间的?

目标三:岩石记录了些什么信息?

任务要求:自主阅读全文,综合运用本单元所学的阅读方法,有目标地寻找答案。注意勾画重要的信息,并从内容把握的角度,做概括式批注、质疑式批注、点评式批注,还可借助思维导图整理知识。

3.学生开展自读,师生交流分享。

学生执笔自读,带着问题,有目标地勾画批注,绘制思维导图。

同桌交流后举手发言,展示自己的批注或思维导图绘制成果,谈谈自己的阅读所得。

(1)关注第3段的关键句:“在大自然中保存着许多种时间的记录,那躺在山野里的岩石,就是其中重要的一种。每1厘米厚的岩层便代表着几十年到上百年的时间。”

可见,时间是能够留下脚印的。课后“阅读提示”中也提到:“本文为我们解析了岩石记录时间的‘奇异功能’。”

(2)关注第5段的疑问句:“岩石是怎样记下时间的呢?”从第6段开始梳理。

关注小层次的中心句:

不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:……

关注更小层次的中心句:

空气和水中的酸类、水和空气进入岩石内部的孔隙、地面上和地下的生物、人的作用。

关注时间标志语:

一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。堆得厚了,对下层泥沙的压力也逐渐加重……

经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石。岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。

岩石生成以后不断地改变着自己的样子。由于地壳的运动,原来平卧的岩层变得歪斜甚至直立了,但是层与层之间的顺序还不致打乱,根据这些我们仍然可以知道过去的年月。

(3)关注中心句:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。”

有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。你可以清楚地看到,砾岩中包含着从前的鹅卵石。这说明了岩石生成的地方,是当时陆地的边缘,较大的石子不能被搬到海或湖的中央,便在岸边留下了。

关注小层次的中心句:

从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

石头颜色的不同,也常常说明着地球上的变化。

古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录。

化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

自然界某些转眼就消逝的活动,在石头上也留下了痕迹。

……

教师及时点拨引导学生具体体会岩石是如何从多个侧面记录时间带来的变化的。

思维导图参考:

设计意图

引导学生绘制思维导图,为下一活动板块作准备。

4.进一步丰富认知。

教师引导学生完善对文章内容的把握:读懂“时间的脚印”有什么意义呢?学生交流作答,师生明确:

关注第31段的关键句:“而在读懂以后,不仅使我们增加了知识,而且还非常有助于我们去找寻地下的宝藏。”

四、理清思路,梳理说明顺序

1.关注“阅读提示”末句。

大量独立成段的单句,有提示重点内容、标示层次结构等作用,使文章脉络清晰,便于阅读理解。

2.明确目标,布置任务。

以这句话所指为阅读目标,再次浏览全文,并为文章划分结构层次。

思考:从全文来看,作者采用的是哪一种说明顺序呢?

设计意图

引导学生综合运用本单元所学的梳理说明顺序的方法,梳理本文的写作思路和说明顺序。

3.学生自读思考,分享作答,师生共同小结。

(1)文章结构层次。

第1—4段:引出话题:岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第5—29段:说明岩石是怎样记录时间的。

第30—31段:说明读懂岩石记录的意义。

(2)文章说明顺序。

文章从岩石可以记录时间写到岩石怎样记录时间,最后写了读懂岩石记录的意义,这种依据事物内在联系,逐层进行说明的顺序,属于由概括到具体的逻辑顺序。

(3)小结:总结八年级上下学期两个说明文单元中的典型逻辑顺序。

说明顺序 性质 课文出处

由现象到本质 从某些现象入手,深入本质介绍事理。 《大自然的语言》先罗列一系列自然现象,再阐明其本质就是“物候”。《恐龙无处不有》全文主要按照由现象到本质的顺序进行说明。

由概括到具体 先概括整体,再从多个角度具体介绍。 《苏州园林》先概括苏州园林的四个特点,再分别具体说明。《时间的脚印》全文主要以由概括到具体的顺序进行说明。

由主要到次要 对若干说明内容进行恰当的主次排序。 《大自然的语言》对决定物候现象来临的因素进行排序。《时间的脚印》对石头所受攻击的因素进行排序。

由个别到一般 罗列个体案例,并归纳总结一般特征。 《被压扁的沙子》依据亚利桑那大学研究者在拉顿地区岩层所发现的个体现象,推出了一般规律。

由性质到作用 从介绍事物本身到介绍该事物的功用。 《大自然的语言》先介绍物候学,再介绍物候学的意义。

由原因到结果 介绍事物或现象的成因。 《时间的脚印》介绍岩石的成因。

由质疑到解疑 从提出问题到回答问题。 《恐龙无处不有》先提出“恐龙是如何越过大洋到另一个大陆上去的”这个问题,再回答这个问题。

设计意图

利用单元最后一课之机,引导学生将逻辑顺序相关知识结构化。

教师强调:不管釆用什么说明顺序,都要考虑人们认识事物的先后次序,以便于读者理解和接受。

4.深化认知。

(1)教师引导学生关注课后“阅读提示”中的语句:“岩石仿佛是原始的‘钟表’,留下了历史的痕迹,无声地讲述着自然传奇故事,让我们了解到地貌的变化,地质的变迁,以及古代生物繁衍、灭绝的大量信息。”

组织学生依据以上提示,为课文第二部分分层。

(2)学生再次精读第5—29段并作思考。

(3)学生交流作答。

(4)教师引导,学生明确:抓取关键词“历史的痕迹”“地貌的变化”“地质的变迁”“古代生物繁衍、灭绝的大量信息”。师生交流前可让学生先自主同桌交流,看看大家是否有不同的划分方法。比如:

[方法一]

第一个层次(5~21):岩石让我们了解到地貌的变化。

第二个层次(22~25):岩石让我们了解到地质的变迁。

第三个层次(26):岩石让我们了解古代生物繁衍、灭绝的大量信息。

第四个层次(27~28):岩石帮助我们认识地球历史的发展过程。

第五个层次(29):岩石还可反映自然界某些转眼就消逝的活动。

[方法二]

第一个层次(5~21):岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二个层次(22~29):岩石保存了很多的历史痕迹。

设计意图

引导学生从“阅读提示”出发,自主划分层次,多角度理解文章写作思路。

5.总结全文内容。

本文所谈的“时间”,本质上是一个地质学概念。时间留下的“脚印”,其实就是地球变迁留下的印记,是大自然变迁的痕迹,是地质学和古生物学研究的对象。大自然变迁的过程,是在漫长的地质年代里进行的,并不是人们所能亲眼看见的,是科学家们根据现有的地质记录开展科学研究而推断出的结论。文章通过说明这一过程,展现了地质学和古生物学研究的基本方法,可以让读者更好地领略科学精神,激发探索自然、解开自然奥秘的兴趣。

五、布置作业,思考拓展延伸

1.科学探究任务。

教师针对学生在内容方面的质疑式批注,布置自主探究任务,如:

(1)为什么气候炎热时期生成的石头往往是红色,寒冷时期生成的石头往往是灰黑色?(第25段)

(2)为什么寒武纪以前形成了很多铁矿,石炭纪时期形成了许多煤矿?地质年代是怎么划分的?各有什么特征?(第31段)

2.写作特色批注任务。

教师要求学生课后从写作特色方面对课文进行批注。

形式:赏析式、质疑式。

要求:至少两条。

设计意图

从课堂内走向课堂外,培养学生科学探索精神,并为下一课时教学活动作准备。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读