3.1建筑物高度的测量课件2022-2023学年高一下学期数学北师大版(2019)必修第二册(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.1建筑物高度的测量课件2022-2023学年高一下学期数学北师大版(2019)必修第二册(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 470.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-07 06:11:25 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

建筑物高度的测量

导入新课

问题1 在测量工作中,经常会遇到不方便直接测量的情形.例如,如图故宫角楼的高度,因为顶端和底部都不便到达,所以不能直接测量.

假设给你米尺和测量角度的工具,你能在故宫角楼对面的岸边得出角楼的高度吗?如果能,写出你的方案,并给出有关的计算方法;如果不能,说明理由.

新知探究

问题2 图中角楼的高度问题可以转化为用米尺与测量角度的仪器,怎样得到不便到达的两点之间的距离?

利用正、余弦定理解三角形问题.

新知探究

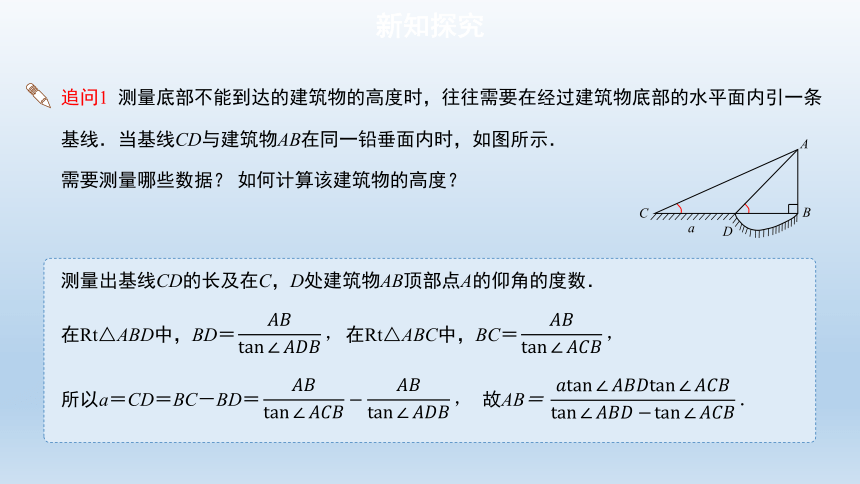

追问1 测量底部不能到达的建筑物的高度时,往往需要在经过建筑物底部的水平面内引一条

基线.当基线CD与建筑物AB在同一铅垂面内时,如图所示.

A

B

C

a

D

如何计算该建筑物的高度?

测量出基线CD的长及在C,D处建筑物AB顶部点A的仰角的度数.

在Rt△ABD中,BD=

在Rt△ABC中,BC=

所以a=CD=BC-BD=

故AB=

需要测量哪些数据?

新知探究

解三角应用题的一般步骤:

①准确理解题意,分清已知和所求,尤其要理解应用题中的名词和术语;

②画出示意图,并在图形中标注出已知条件;

③若已知量与未知量涉及多个三角形,则需要利用正弦定理或余弦定理有序地解三角形作答.

新知探究

追问2 当基线CD与建筑物AB不在同一铅垂面内时,如图所示,需要测

量哪些数据如何计算该建筑物的高度?

A

B

C

a

D

测量出基线CD的长a,以及在C处建筑物AB顶部点A的仰角∠ACB的度数.

在△BCD内,测量出∠BCD与∠D的度数.

∵AB⊥BC,

在△BCD中,BC= ×sinD,

∴∠BAC= -∠ACB,

∴在△ABC中,AB= ×sin∠ACB= ×sin∠ACB,

∴AB=

新知探究

测量高度时,要准确理解仰角、俯角的数学含义.

它们是将实际问题转化为数学问题的关键.

新知探究

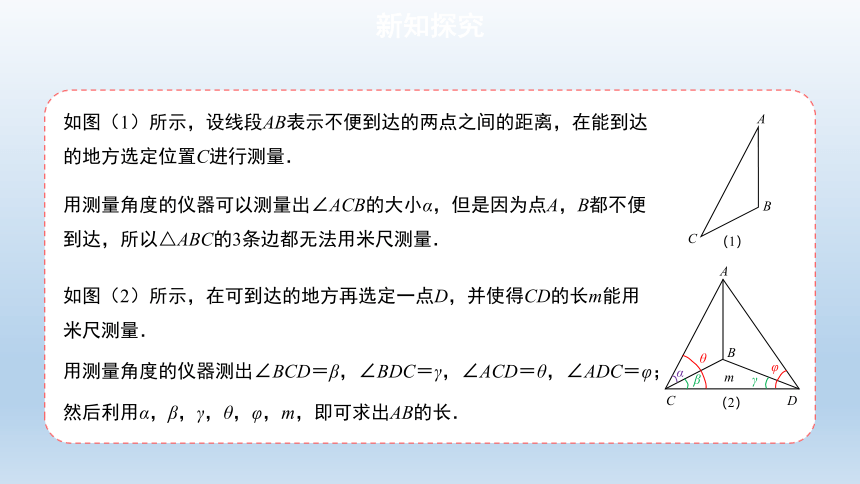

如图(1)所示,设线段AB表示不便到达的两点之间的距离,在能到达的地方选定位置C进行测量.

如图(2)所示,在可到达的地方再选定一点D,并使得CD的长m能用米尺测量.

用测量角度的仪器可以测量出∠ACB的大小α,但是因为点A,B都不便到达,所以△ABC的3条边都无法用米尺测量.

A

B

C

(1)

用测量角度的仪器测出∠BCD=β,∠BDC=γ,∠ACD=θ,∠ADC=φ;

然后利用α,β,γ,θ,φ,m,即可求出AB的长.

A

B

C

m

α

β

γ

θ

φ

(2)

D

新知探究

A

B

C

(1)

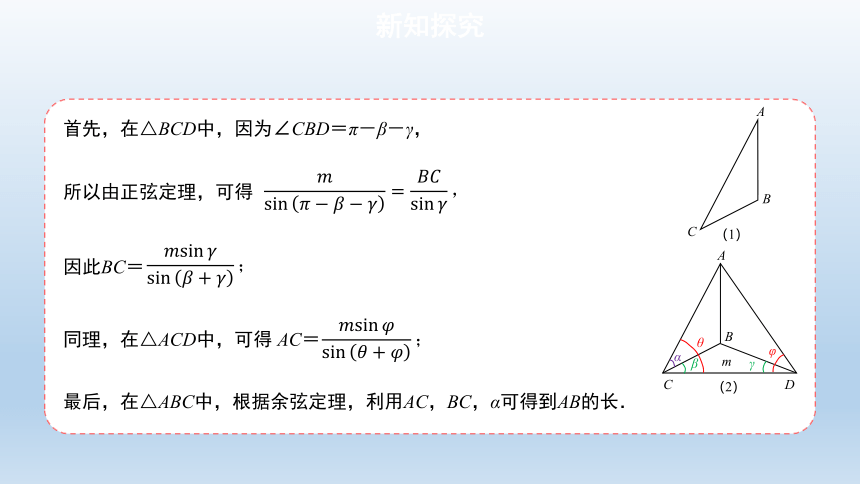

最后,在△ABC中,根据余弦定理,利用AC,BC,α可得到AB的长.

首先,在△BCD中,因为∠CBD=π-β-γ,

所以由正弦定理,可得

因此BC=

同理,在△ACD中,可得 AC=

A

B

C

m

α

β

γ

θ

φ

(2)

D

新知探究

以上给出一个测量小组的测量结果,与其他测量小组的比较,分析产生误差的原因,改进测量方法,使测量误差更小.

归纳小结

(1)正弦、余弦定理在实际测量中的应用的一般步骤?

(2)测量高度时应注意的什么?

问题3 本节课收获了哪些知识,请你从以下几方面总结.

(1)①分析:理解题意,分清已知与未知,画出示意图;

②建模:根据已知条件与求解目标,把已知量与求解量尽量集中在有关的三角形中,建立一个解

三角形的数学模型;

③求解:利用正弦定理或余弦定理有序地解三角形,求得数学模型的解;

④检验:检验上述所求的解是否符合实际意义,从而得出实际问题的解.

(2)测量高度时,要准确理解仰角、俯角的数学含义.它是将实际问题转化为数学问题的关键.

作业布置

作业:教科书P134页习题3-1第1、2题.

1

目标检测

如图,AB是底部B不可到达的一个建筑物,A为建筑物的最高点,设计一种测量建筑物高度AB的方法.

解析:选择一条水平基线HG,使H、G、B三点在同一条直线上.

由在G,H两点用测角仪器测得A的仰角分别是α,β,CD=a,测角仪器的高是h.

在△ACD中,由正弦定理得AC=

AB=AE+h=ACsinα+h=

故该建筑物高度为

2

目标检测

要测量底部不能到达的东方明珠电视塔的高度,在黄浦江西岸选择甲、乙两观测点,在甲、乙两点分别测得塔顶的仰角分别为45°,30°,在水平面上测得电视塔与甲地连线及甲、乙两地连线所成的角为120°,甲、乙两地相距500m,求电视塔的高度.

解析:由题意画出示意图,设高AB=h.

在Rt△ABC中,由已知BC=h,

在△BCD中,由余弦定理得,

即3h2=h2+5002+500h,则h=500.

在Rt△ABD中,由已知BD=,

BD2=BC2+CD2-2BC·CD·cos∠BCD,

故电视塔的高度为500m.

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

解析:方案1:

①需要测量的数据有:A点到M,N点的俯角α1,β1;

B点到M,N点的俯角α2,β2;A,B的距离d(如图所示).

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

②文字说明及步骤:

第一步:计算AM,由正弦定理得,

AM=

第二步:计算AN,由正弦定理得,

AN=

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

第三步:计算MN,由余弦定理得,MN=.

方案2:

①需要测量的数据有:A点到M,N点的俯角α1,β1;

B点到M,N点的俯角α2,β2;A,B的距离d(如图所示).

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

②文字说明及步骤:

第一步:计算BM,由正弦定理得,

BM=

第二步:计算BN,由正弦定理得,

BN=

第三步:计算MN,由余弦定理得,MN=.

4

目标检测

某人在塔的正东方沿着南偏西60°的方向前进40m以后,望见塔在东北方向.若沿途测得塔的最大仰角为30°,求塔的高度.

解析:在△BCD中,CD=40m,

∠DBC=45°+90°=135°.

由正弦定理得

故 BD= (m).

∠BCD=90°-60°=30°,

在Rt△ABE中,tan∠AEB= ,AB为定值,

4

目标检测

某人在塔的正东方沿着南偏西60°的方向前进40 m以后,望见塔在东北方向.若沿途测得塔的最大仰角为30°,求塔的高度.

故要使∠AEB最大,需要BE最小,

故BE=BDsin∠BDE=sin15°=10(-1)(m).

在Rt△ABE中,AB=BE tan∠AEB=10(-1)tan30°= (m).

在△BCD中,∠BDE=180°-135°-30°=15°,

故塔的高度为

即BE⊥CD,这时∠AEB=30°.

建筑物高度的测量

导入新课

问题1 在测量工作中,经常会遇到不方便直接测量的情形.例如,如图故宫角楼的高度,因为顶端和底部都不便到达,所以不能直接测量.

假设给你米尺和测量角度的工具,你能在故宫角楼对面的岸边得出角楼的高度吗?如果能,写出你的方案,并给出有关的计算方法;如果不能,说明理由.

新知探究

问题2 图中角楼的高度问题可以转化为用米尺与测量角度的仪器,怎样得到不便到达的两点之间的距离?

利用正、余弦定理解三角形问题.

新知探究

追问1 测量底部不能到达的建筑物的高度时,往往需要在经过建筑物底部的水平面内引一条

基线.当基线CD与建筑物AB在同一铅垂面内时,如图所示.

A

B

C

a

D

如何计算该建筑物的高度?

测量出基线CD的长及在C,D处建筑物AB顶部点A的仰角的度数.

在Rt△ABD中,BD=

在Rt△ABC中,BC=

所以a=CD=BC-BD=

故AB=

需要测量哪些数据?

新知探究

解三角应用题的一般步骤:

①准确理解题意,分清已知和所求,尤其要理解应用题中的名词和术语;

②画出示意图,并在图形中标注出已知条件;

③若已知量与未知量涉及多个三角形,则需要利用正弦定理或余弦定理有序地解三角形作答.

新知探究

追问2 当基线CD与建筑物AB不在同一铅垂面内时,如图所示,需要测

量哪些数据如何计算该建筑物的高度?

A

B

C

a

D

测量出基线CD的长a,以及在C处建筑物AB顶部点A的仰角∠ACB的度数.

在△BCD内,测量出∠BCD与∠D的度数.

∵AB⊥BC,

在△BCD中,BC= ×sinD,

∴∠BAC= -∠ACB,

∴在△ABC中,AB= ×sin∠ACB= ×sin∠ACB,

∴AB=

新知探究

测量高度时,要准确理解仰角、俯角的数学含义.

它们是将实际问题转化为数学问题的关键.

新知探究

如图(1)所示,设线段AB表示不便到达的两点之间的距离,在能到达的地方选定位置C进行测量.

如图(2)所示,在可到达的地方再选定一点D,并使得CD的长m能用米尺测量.

用测量角度的仪器可以测量出∠ACB的大小α,但是因为点A,B都不便到达,所以△ABC的3条边都无法用米尺测量.

A

B

C

(1)

用测量角度的仪器测出∠BCD=β,∠BDC=γ,∠ACD=θ,∠ADC=φ;

然后利用α,β,γ,θ,φ,m,即可求出AB的长.

A

B

C

m

α

β

γ

θ

φ

(2)

D

新知探究

A

B

C

(1)

最后,在△ABC中,根据余弦定理,利用AC,BC,α可得到AB的长.

首先,在△BCD中,因为∠CBD=π-β-γ,

所以由正弦定理,可得

因此BC=

同理,在△ACD中,可得 AC=

A

B

C

m

α

β

γ

θ

φ

(2)

D

新知探究

以上给出一个测量小组的测量结果,与其他测量小组的比较,分析产生误差的原因,改进测量方法,使测量误差更小.

归纳小结

(1)正弦、余弦定理在实际测量中的应用的一般步骤?

(2)测量高度时应注意的什么?

问题3 本节课收获了哪些知识,请你从以下几方面总结.

(1)①分析:理解题意,分清已知与未知,画出示意图;

②建模:根据已知条件与求解目标,把已知量与求解量尽量集中在有关的三角形中,建立一个解

三角形的数学模型;

③求解:利用正弦定理或余弦定理有序地解三角形,求得数学模型的解;

④检验:检验上述所求的解是否符合实际意义,从而得出实际问题的解.

(2)测量高度时,要准确理解仰角、俯角的数学含义.它是将实际问题转化为数学问题的关键.

作业布置

作业:教科书P134页习题3-1第1、2题.

1

目标检测

如图,AB是底部B不可到达的一个建筑物,A为建筑物的最高点,设计一种测量建筑物高度AB的方法.

解析:选择一条水平基线HG,使H、G、B三点在同一条直线上.

由在G,H两点用测角仪器测得A的仰角分别是α,β,CD=a,测角仪器的高是h.

在△ACD中,由正弦定理得AC=

AB=AE+h=ACsinα+h=

故该建筑物高度为

2

目标检测

要测量底部不能到达的东方明珠电视塔的高度,在黄浦江西岸选择甲、乙两观测点,在甲、乙两点分别测得塔顶的仰角分别为45°,30°,在水平面上测得电视塔与甲地连线及甲、乙两地连线所成的角为120°,甲、乙两地相距500m,求电视塔的高度.

解析:由题意画出示意图,设高AB=h.

在Rt△ABC中,由已知BC=h,

在△BCD中,由余弦定理得,

即3h2=h2+5002+500h,则h=500.

在Rt△ABD中,由已知BD=,

BD2=BC2+CD2-2BC·CD·cos∠BCD,

故电视塔的高度为500m.

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

解析:方案1:

①需要测量的数据有:A点到M,N点的俯角α1,β1;

B点到M,N点的俯角α2,β2;A,B的距离d(如图所示).

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

②文字说明及步骤:

第一步:计算AM,由正弦定理得,

AM=

第二步:计算AN,由正弦定理得,

AN=

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

第三步:计算MN,由余弦定理得,MN=.

方案2:

①需要测量的数据有:A点到M,N点的俯角α1,β1;

B点到M,N点的俯角α2,β2;A,B的距离d(如图所示).

3

目标检测

为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行测量,A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图所示).飞机能够测量的数据有俯角和A,B间的距离.

请设计一个方案:包括:

①指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出);

②用文字和公式写出计算M,N间的距离的步骤.

②文字说明及步骤:

第一步:计算BM,由正弦定理得,

BM=

第二步:计算BN,由正弦定理得,

BN=

第三步:计算MN,由余弦定理得,MN=.

4

目标检测

某人在塔的正东方沿着南偏西60°的方向前进40m以后,望见塔在东北方向.若沿途测得塔的最大仰角为30°,求塔的高度.

解析:在△BCD中,CD=40m,

∠DBC=45°+90°=135°.

由正弦定理得

故 BD= (m).

∠BCD=90°-60°=30°,

在Rt△ABE中,tan∠AEB= ,AB为定值,

4

目标检测

某人在塔的正东方沿着南偏西60°的方向前进40 m以后,望见塔在东北方向.若沿途测得塔的最大仰角为30°,求塔的高度.

故要使∠AEB最大,需要BE最小,

故BE=BDsin∠BDE=sin15°=10(-1)(m).

在Rt△ABE中,AB=BE tan∠AEB=10(-1)tan30°= (m).

在△BCD中,∠BDE=180°-135°-30°=15°,

故塔的高度为

即BE⊥CD,这时∠AEB=30°.

同课章节目录

- 第一章 三角函数

- 1 周期变化

- 2 任意角

- 3 弧度制

- 4 正弦函数和余弦函数的概念及其性质

- 5 正弦函数、余弦函数的图象与性质再认识

- 6 函数y=Asin(wx+φ)性质与图象

- 7 正切函数

- 8 三角函数的简单应用

- 第二章 平面向量及其应用

- 1 从位移、速度、力到向量

- 2 从位移的合成到向量的加减法

- 3 从速度的倍数到向量的数乘

- 4 平面向量基本定理及坐标表示

- 5 从力的做功到向量的数量积

- 6 平面向量的应用

- 第三章 数学建模活动(二)

- 1 建筑物高度的测量

- 2 测量和自选建模作业的汇报交流

- 第四章 三角恒等变换

- 1 同角三角函数的基本关系

- 2 两角和与差的三角函数公式

- 3 二倍角的三角函数公式

- 第五章 复数

- 1 复数的概念及其几何意义

- 2 复数的四则运算

- 3 复数的三角表示

- 第六章 立体几何初步

- 1 基本立体图形

- 2 直观图

- 3 空间点、直线、平面之间的位置关系

- 4 平行关系

- 5 垂直关系

- 6 简单几何体的再认识