1.2区域整体性和关联性(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2区域整体性和关联性(共36张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 63.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-07 09:18:58 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

人教2019版选择性必修2

第一章 区域与区域发展

第二节 区域整体性和关联性

【课标内容】

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明

因地制宜对于区域发展的重要意义。

【课标解读】

要实现因地制宜,首先要了解区域的特点,而区域特点是在区域比较中发现的。

比较区域异同的方法主要有三种:要素比较、区域开放性或关联性比较、区域发展

定位比较,区域比较的前提之一是了解所比较的区域之间的空间关系。

KE CHENG BIAO ZHUN

课程标准

情境材料一 浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。浙江省青田县山峦起伏,林木茂密:当地农户引山泉水自上而下自流灌溉稻田,春季插秧时将鱼苗放入田间,使田鱼与水稻共同生长,形成稻鱼共生系统。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻田共生系统的延续面临困难。

青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

一、区域整体性

一、区域整体性

1.区域要素

区域要是可以分为自然要素和人文要素。

自然要素包括地质、地貌、气候、水文、生物、土壤等

人文要素包括人口、文化、经济

区域要素可以通过景观直接、间接地反映出来

1.区域要素的分类

自然要素

气候

土壤

地质

地貌

水文

生物

自然要素

人文因素

文化

经济

人口

1.区域要素的分类:人文要素

韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流。村落中的房屋没有固定的朝向,主要是因为村民信奉五行,房屋主人按照个人生辰和周边自然环境的五行相生相克的关系,选择房屋的朝向。2012 年河回村被列入《世界遗产名录》。

1.图中可以看到哪些区域要素

2.河回村被列入《世界遗产名录》,与哪些区域要素有关

1、图中可以看到哪些区域要素

2、河回村被列入《世界遗产名录》与哪些要素有关。

可以看到地貌、水文、生物、聚落、交通线等区域要素。

河回村被列入《世界遗产名录》与聚落位置、房屋样式、朝向等区域要素有关

(1)相互影响

直接影响:人类的生产和生活,需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系,如捕鱼、采矿、风能发电。

间接影响:区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,在间接影响自然界。

2. 区域内各要素的相互作用

(2)相互作用、相互制约,使区域具有整体性,进而影响区域的发展。

2. 区域内各要素的相互作用

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物等,形成良性循环的稻田共生系统

在干旱地区,人们通过修建水渠发展节水技术等。高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落或农业得以发展。

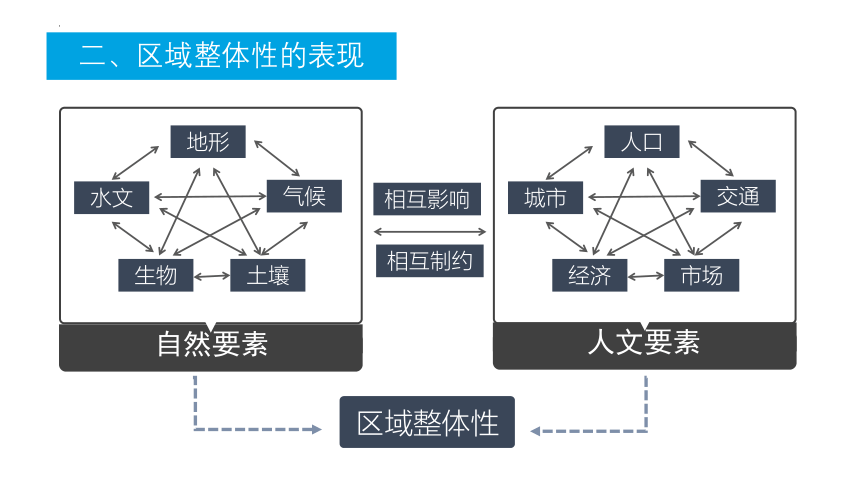

二、区域整体性的表现

地形

土壤

生物

气候

水文

人口

市场

经济

交通

城市

相互影响

相互制约

区域整体性

自然要素

人文要素

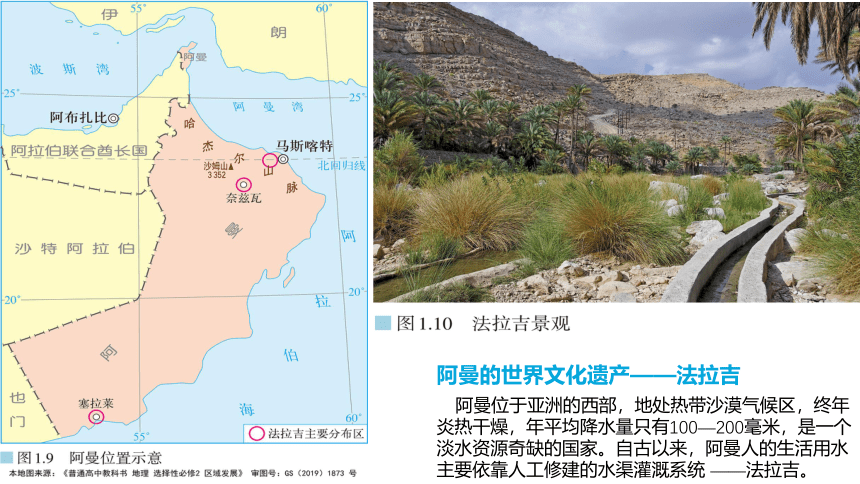

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

阿曼位于亚洲的西部,地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100—200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。自古以来,阿曼人的生活用水主要依靠人工修建的水渠灌溉系统 ——法拉吉。

阿曼在干旱地区,人们通过修建水渠、发展节水技术等,高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落和农业得以发展。同时,这些地区的人们在利用水资源的过程中,意识到水资源是区域发展的限制条件,要保持人水协调,以免给环境造成过大压力。

法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下。以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。为了公平、合理利用珍贵的水资源,人们还遵循一套严格的用水制度——最初露出地表的渠水用于食用,接下来的一段渠水用于沐浴,再下去的一段渠水用于洗衣、洗器血等,最后的一段渠水用于灌溉果园和农田。这套用水制度至今还在执行。

据统计,阿曼全国曾有4500多条法拉吉,由于老化和地下水位太低,目前仍可有放使用的有3000多条。阿曼的法拉吉密加蛛网,每条平均长3—5千米,总长度达上万千米,每年输送y亿立方米的水,占全国水消费量的10%。

2006年,法拉吉被评为世界文化遗产。

想一想:阿曼是何如协调人与水之间的关系以免给环境

造成过大压力?

法拉吉灌溉系统

二、区域差异与区域关联性

区域差异性:区域差异是普遍存在的,不同区域之间都存在或多或少的差异,这些差异包括地理位置差异、自然条件差异、社会经济发展水平差异、文化习俗差异等。

区域差异性与关联性:区域差异促使区域关联。区域在发展过程中都会直接或间接与其它区域发生关联。区域关联主要通过自然要素和人文要素间流动实现的。

区域差异促使区域关联

自然要素:河水从上游流向下游野生动物的季节性迁移,属于自然要素的区域流动。人文要素:人口迁移、产业转移、区域贸易、文化交流等属于人文要素的区域间流动。

1. 区域之间的要素流动

1. 要素流动影响区域发展

京津冀区域关联示意图

浙江青田县

在浙江省青田县,随着有机稻和鱼产的市场需求增加,以及到青田体验农事活动的游客增多,青田农户的收入水平不断提高,可能把青田进城务工的农民重新吸引回来,有利于稻鱼共生系统的延续。

北京市天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

区域之间流动的要素种类及其方向、强度的变化,可以改变区域生产、生活方式,进而影响区域的发展方向

京津冀区域关联示意图

京津冀地区协同发展战略

北京:北京市一全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津:天津市全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

天津:河北省一全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

区域差异促使区域关联【案例3】

三、因地制宜与区域发展

区域的发展,既要根据自身的地理条件,合理安排人类活动,又要充分考虑自身地理条件和区域关联的发展变化,及时调整人类的生活方式,从而做到因地制宜,比较不同区域的发展,需要研究个区域地理环境的整体性,也要分析各区域与区外的关联性

长江三角洲和松嫩平原都是平原地区,并都位于我国东部季风区。思考:为什么长江三角洲种植水稻?松嫩平原种植玉米?

答:区域要素存在明显差异

一、因地制宜

1.地理位置

长江三角洲位于30°N—33°N附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口

松嫩平原,位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部

2.气候条件

长江三角洲:亚热带季风气候。夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原:温带季风气候。虽然雨热同期,但大陆性稍强:东边有山脉阻挡,降水较少,温暖季节短

3.耕地条件

长江三角洲:经过人们长期工作改造,形成水稻土;该地河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平

松嫩平原:黑土分布广泛,黑土肥力更高;耕地多为旱地集中连片,人口密度相对较低,人均耕地水平高于全国平均水平

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

长江三角洲和松嫩平原自然要素比较

30°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

夏季高温多雨,雨热同期,水热条件组合好

热量丰富,降水多,水热组合好

热量少,降水少,生长期短

平原

平原

比较分散,人均耕地面积少

集中连片,人均耕地面积大

较肥沃的水稻土

肥沃的黑土

贫乏

丰富的石油等资源

二、地理环境对区域发展的影响

1.农业发展

长江三角洲:水热条件良好,发展水平耕作业;种植水稻、油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟。河湖水面较广,水产业发达。

松嫩平原:水热条件较差,发展旱地耕作业;种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期较短;西部降水少,草原分布广,发展畜牧业。

二、地理环境对区域发展的影响

春小麦

玉米

高粱

大豆

马铃薯

松嫩平原:一年一熟

甜菜

2.工业发展

长江三角洲:位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内外联系方便,依托当地发达农业发展轻工业;从国内外运输矿产资源,发展重工业,成为我国综合性工业基地。

松嫩平原:利用当地丰富的石油资源和邻近地区的媒体资源,发展工业,成为我国重化工业基地

区域经济 长江三角洲 松嫩平原

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业贸易

工业

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

油菜、棉花

大豆、甜菜

水稻

玉米、春小麦

一年两熟至三熟

一年一熟

沿海航线中枢,长江入海门户,交通位置优越,商业贸易发达

深居内陆,对外联系不便,商业贸易落后

依托农业发展轻工业,

运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

长江三角洲和松嫩平原区域发展的比较

(5)两区域的发展变化:无论是区域各要素的综合作用,还是区域的对外联系。对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济。社会以及自然等因素的变化而变化

①松嫩平原:因农业生产技术的改进和气候变暖,水稻种植面积不断扩大。

②长江三角洲:改革开放以来工业化和城镇化的迅速发展,长江三角洲人口持续增加,土地利用结构不断调整,耕地面积大幅度较少,由全国的粮食净输出区变为粮食净输入区。

小结:

1.长江三角洲的区域特征及其对区域发展的影响

2.松嫩平原的区域特征及其对区域发展的影响

活 动 比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。不仅传统民居如此,而且现代城市的住宅楼也如此。

想一想:

1.下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因:

北方民居正南正北的方位观比南方强;

北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;

北方民居屋顶坡度、房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄;南方屋顶坡度、房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热而漫长。为了在冬季充分利用太阳光照和热量,北方民居正南正北的方位观比南方强。北方民居的墙体严实厚重,利于在冬季保温御寒; 南方民居的墙体轻薄,利于在夏季通风透气。从北向南,年降水量逐渐增大,民居的屋顶坡度也逐渐增大(利于排水)。随着对保温要求的降低和对通风纳凉要求的提高,民居的屋檐逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。

2.下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;

建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

北方的城市住宅楼建设要考虑冬季室内取暖和墙体保温,所以建筑成本较高;

楼房间距的大小主要看冬季的正午太阳高度,冬季的正午太阳高度自南向北逐渐减小,为保证楼房底层正午有阳光照射,楼房间距自南向北逐渐增大。

【知识归纳】

自然要素

人文要素

区域要素

整体性

关联性

因地制宜

人教2019版选择性必修2

第一章 区域与区域发展

第二节 区域整体性和关联性

【课标内容】

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明

因地制宜对于区域发展的重要意义。

【课标解读】

要实现因地制宜,首先要了解区域的特点,而区域特点是在区域比较中发现的。

比较区域异同的方法主要有三种:要素比较、区域开放性或关联性比较、区域发展

定位比较,区域比较的前提之一是了解所比较的区域之间的空间关系。

KE CHENG BIAO ZHUN

课程标准

情境材料一 浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。浙江省青田县山峦起伏,林木茂密:当地农户引山泉水自上而下自流灌溉稻田,春季插秧时将鱼苗放入田间,使田鱼与水稻共同生长,形成稻鱼共生系统。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻田共生系统的延续面临困难。

青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

一、区域整体性

一、区域整体性

1.区域要素

区域要是可以分为自然要素和人文要素。

自然要素包括地质、地貌、气候、水文、生物、土壤等

人文要素包括人口、文化、经济

区域要素可以通过景观直接、间接地反映出来

1.区域要素的分类

自然要素

气候

土壤

地质

地貌

水文

生物

自然要素

人文因素

文化

经济

人口

1.区域要素的分类:人文要素

韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流。村落中的房屋没有固定的朝向,主要是因为村民信奉五行,房屋主人按照个人生辰和周边自然环境的五行相生相克的关系,选择房屋的朝向。2012 年河回村被列入《世界遗产名录》。

1.图中可以看到哪些区域要素

2.河回村被列入《世界遗产名录》,与哪些区域要素有关

1、图中可以看到哪些区域要素

2、河回村被列入《世界遗产名录》与哪些要素有关。

可以看到地貌、水文、生物、聚落、交通线等区域要素。

河回村被列入《世界遗产名录》与聚落位置、房屋样式、朝向等区域要素有关

(1)相互影响

直接影响:人类的生产和生活,需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系,如捕鱼、采矿、风能发电。

间接影响:区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,在间接影响自然界。

2. 区域内各要素的相互作用

(2)相互作用、相互制约,使区域具有整体性,进而影响区域的发展。

2. 区域内各要素的相互作用

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物等,形成良性循环的稻田共生系统

在干旱地区,人们通过修建水渠发展节水技术等。高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落或农业得以发展。

二、区域整体性的表现

地形

土壤

生物

气候

水文

人口

市场

经济

交通

城市

相互影响

相互制约

区域整体性

自然要素

人文要素

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

阿曼位于亚洲的西部,地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100—200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。自古以来,阿曼人的生活用水主要依靠人工修建的水渠灌溉系统 ——法拉吉。

阿曼在干旱地区,人们通过修建水渠、发展节水技术等,高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落和农业得以发展。同时,这些地区的人们在利用水资源的过程中,意识到水资源是区域发展的限制条件,要保持人水协调,以免给环境造成过大压力。

法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下。以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。为了公平、合理利用珍贵的水资源,人们还遵循一套严格的用水制度——最初露出地表的渠水用于食用,接下来的一段渠水用于沐浴,再下去的一段渠水用于洗衣、洗器血等,最后的一段渠水用于灌溉果园和农田。这套用水制度至今还在执行。

据统计,阿曼全国曾有4500多条法拉吉,由于老化和地下水位太低,目前仍可有放使用的有3000多条。阿曼的法拉吉密加蛛网,每条平均长3—5千米,总长度达上万千米,每年输送y亿立方米的水,占全国水消费量的10%。

2006年,法拉吉被评为世界文化遗产。

想一想:阿曼是何如协调人与水之间的关系以免给环境

造成过大压力?

法拉吉灌溉系统

二、区域差异与区域关联性

区域差异性:区域差异是普遍存在的,不同区域之间都存在或多或少的差异,这些差异包括地理位置差异、自然条件差异、社会经济发展水平差异、文化习俗差异等。

区域差异性与关联性:区域差异促使区域关联。区域在发展过程中都会直接或间接与其它区域发生关联。区域关联主要通过自然要素和人文要素间流动实现的。

区域差异促使区域关联

自然要素:河水从上游流向下游野生动物的季节性迁移,属于自然要素的区域流动。人文要素:人口迁移、产业转移、区域贸易、文化交流等属于人文要素的区域间流动。

1. 区域之间的要素流动

1. 要素流动影响区域发展

京津冀区域关联示意图

浙江青田县

在浙江省青田县,随着有机稻和鱼产的市场需求增加,以及到青田体验农事活动的游客增多,青田农户的收入水平不断提高,可能把青田进城务工的农民重新吸引回来,有利于稻鱼共生系统的延续。

北京市天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

区域之间流动的要素种类及其方向、强度的变化,可以改变区域生产、生活方式,进而影响区域的发展方向

京津冀区域关联示意图

京津冀地区协同发展战略

北京:北京市一全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津:天津市全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

天津:河北省一全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

区域差异促使区域关联【案例3】

三、因地制宜与区域发展

区域的发展,既要根据自身的地理条件,合理安排人类活动,又要充分考虑自身地理条件和区域关联的发展变化,及时调整人类的生活方式,从而做到因地制宜,比较不同区域的发展,需要研究个区域地理环境的整体性,也要分析各区域与区外的关联性

长江三角洲和松嫩平原都是平原地区,并都位于我国东部季风区。思考:为什么长江三角洲种植水稻?松嫩平原种植玉米?

答:区域要素存在明显差异

一、因地制宜

1.地理位置

长江三角洲位于30°N—33°N附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口

松嫩平原,位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部

2.气候条件

长江三角洲:亚热带季风气候。夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原:温带季风气候。虽然雨热同期,但大陆性稍强:东边有山脉阻挡,降水较少,温暖季节短

3.耕地条件

长江三角洲:经过人们长期工作改造,形成水稻土;该地河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平

松嫩平原:黑土分布广泛,黑土肥力更高;耕地多为旱地集中连片,人口密度相对较低,人均耕地水平高于全国平均水平

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

长江三角洲和松嫩平原自然要素比较

30°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

夏季高温多雨,雨热同期,水热条件组合好

热量丰富,降水多,水热组合好

热量少,降水少,生长期短

平原

平原

比较分散,人均耕地面积少

集中连片,人均耕地面积大

较肥沃的水稻土

肥沃的黑土

贫乏

丰富的石油等资源

二、地理环境对区域发展的影响

1.农业发展

长江三角洲:水热条件良好,发展水平耕作业;种植水稻、油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟。河湖水面较广,水产业发达。

松嫩平原:水热条件较差,发展旱地耕作业;种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期较短;西部降水少,草原分布广,发展畜牧业。

二、地理环境对区域发展的影响

春小麦

玉米

高粱

大豆

马铃薯

松嫩平原:一年一熟

甜菜

2.工业发展

长江三角洲:位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内外联系方便,依托当地发达农业发展轻工业;从国内外运输矿产资源,发展重工业,成为我国综合性工业基地。

松嫩平原:利用当地丰富的石油资源和邻近地区的媒体资源,发展工业,成为我国重化工业基地

区域经济 长江三角洲 松嫩平原

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业贸易

工业

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

油菜、棉花

大豆、甜菜

水稻

玉米、春小麦

一年两熟至三熟

一年一熟

沿海航线中枢,长江入海门户,交通位置优越,商业贸易发达

深居内陆,对外联系不便,商业贸易落后

依托农业发展轻工业,

运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

长江三角洲和松嫩平原区域发展的比较

(5)两区域的发展变化:无论是区域各要素的综合作用,还是区域的对外联系。对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济。社会以及自然等因素的变化而变化

①松嫩平原:因农业生产技术的改进和气候变暖,水稻种植面积不断扩大。

②长江三角洲:改革开放以来工业化和城镇化的迅速发展,长江三角洲人口持续增加,土地利用结构不断调整,耕地面积大幅度较少,由全国的粮食净输出区变为粮食净输入区。

小结:

1.长江三角洲的区域特征及其对区域发展的影响

2.松嫩平原的区域特征及其对区域发展的影响

活 动 比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。不仅传统民居如此,而且现代城市的住宅楼也如此。

想一想:

1.下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因:

北方民居正南正北的方位观比南方强;

北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;

北方民居屋顶坡度、房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄;南方屋顶坡度、房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热而漫长。为了在冬季充分利用太阳光照和热量,北方民居正南正北的方位观比南方强。北方民居的墙体严实厚重,利于在冬季保温御寒; 南方民居的墙体轻薄,利于在夏季通风透气。从北向南,年降水量逐渐增大,民居的屋顶坡度也逐渐增大(利于排水)。随着对保温要求的降低和对通风纳凉要求的提高,民居的屋檐逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。

2.下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;

建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

北方的城市住宅楼建设要考虑冬季室内取暖和墙体保温,所以建筑成本较高;

楼房间距的大小主要看冬季的正午太阳高度,冬季的正午太阳高度自南向北逐渐减小,为保证楼房底层正午有阳光照射,楼房间距自南向北逐渐增大。

【知识归纳】

自然要素

人文要素

区域要素

整体性

关联性

因地制宜