第6课 北宋的政治 课时训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第6课 北宋的政治 课时训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 282.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-07 14:52:52 | ||

图片预览

文档简介

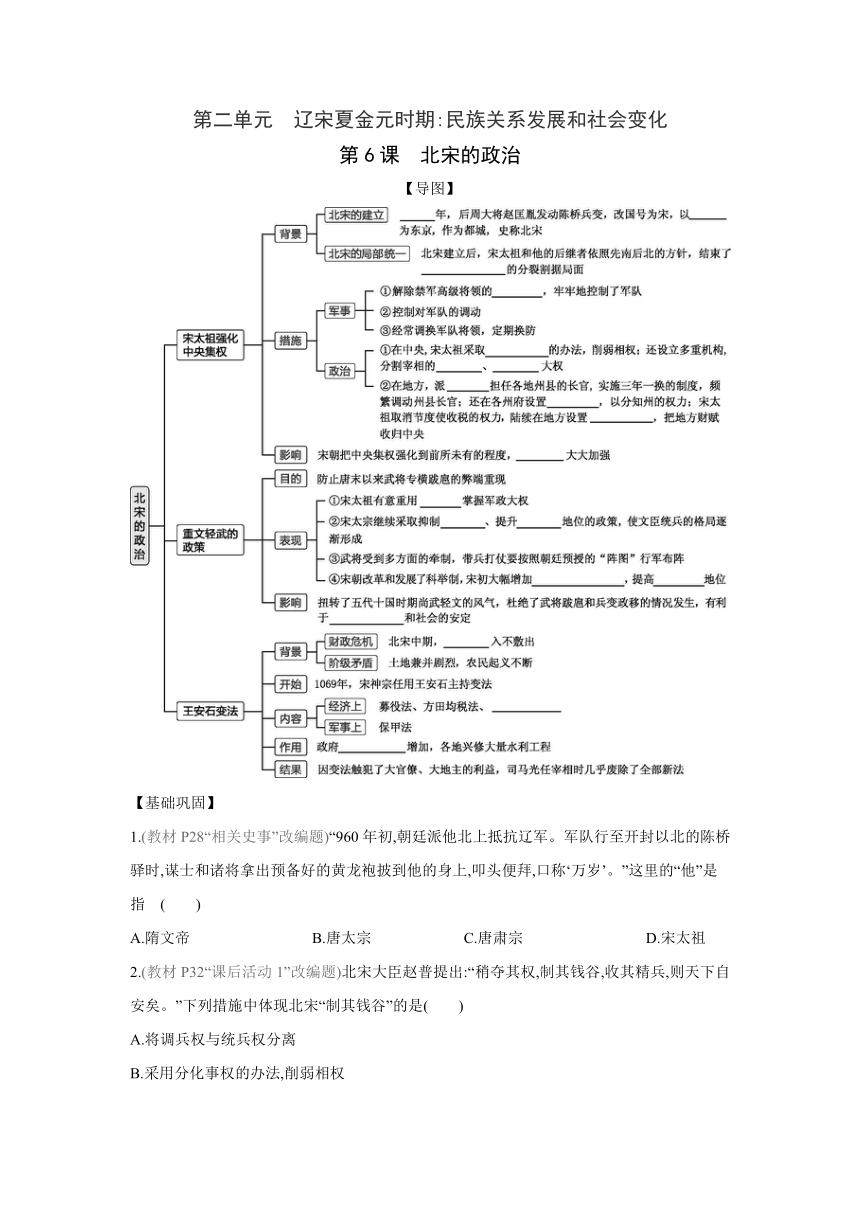

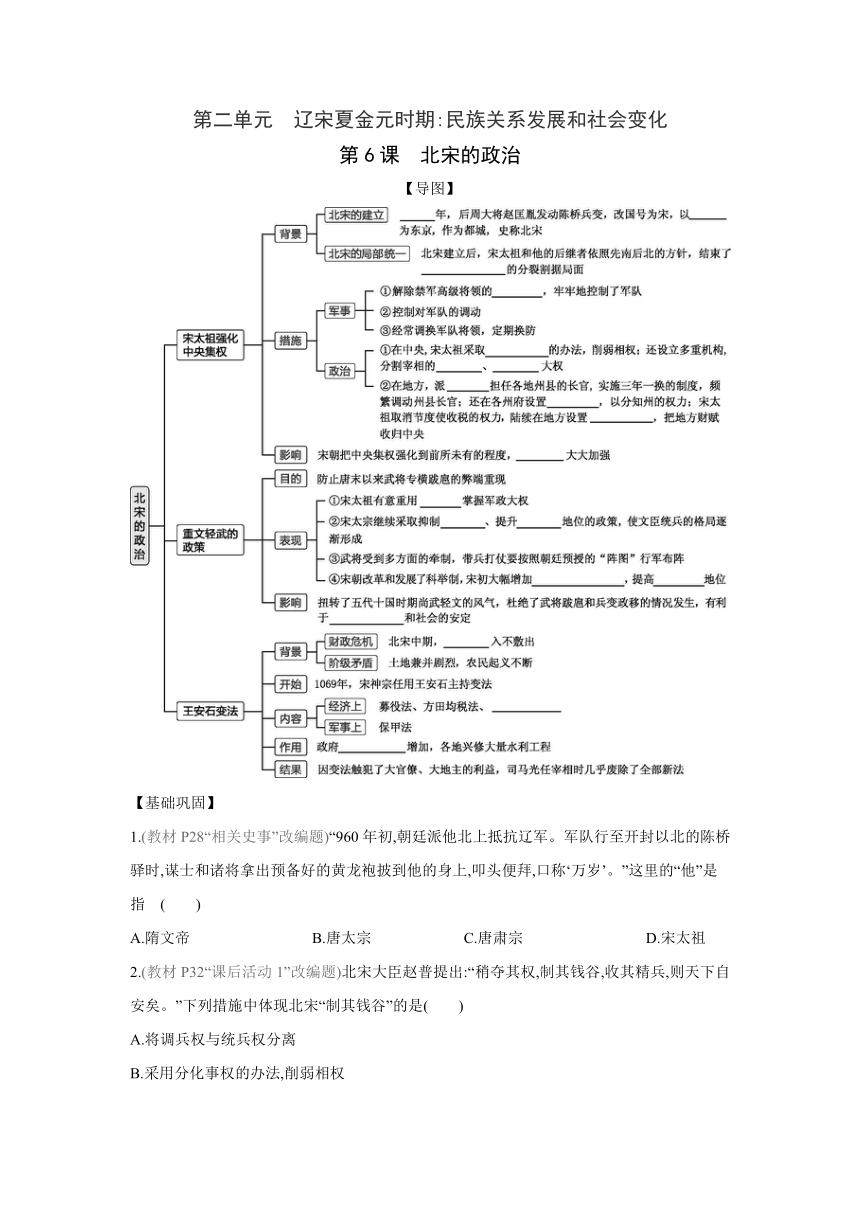

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第6课 北宋的政治

【导图】

【基础巩固】

1.(教材P28“相关史事”改编题)“960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到他的身上,叩头便拜,口称‘万岁’。”这里的“他”是

指 ( )

A.隋文帝 B.唐太宗 C.唐肃宗 D.宋太祖

2.(教材P32“课后活动1”改编题)北宋大臣赵普提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”下列措施中体现北宋“制其钱谷”的是( )

A.将调兵权与统兵权分离

B.采用分化事权的办法,削弱相权

C.设通判监督知州,以分知州的权力

D.设置转运使,把地方财赋收归中央

3.(教材P30“材料研读”改编题)宋初的大将曹翰在《退将诗》中写道:“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。”当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了宋朝 ( )

A.军队建设不受重视 B.军队的战斗力较弱

C.武将毫无用武之地 D.武将政治地位较低

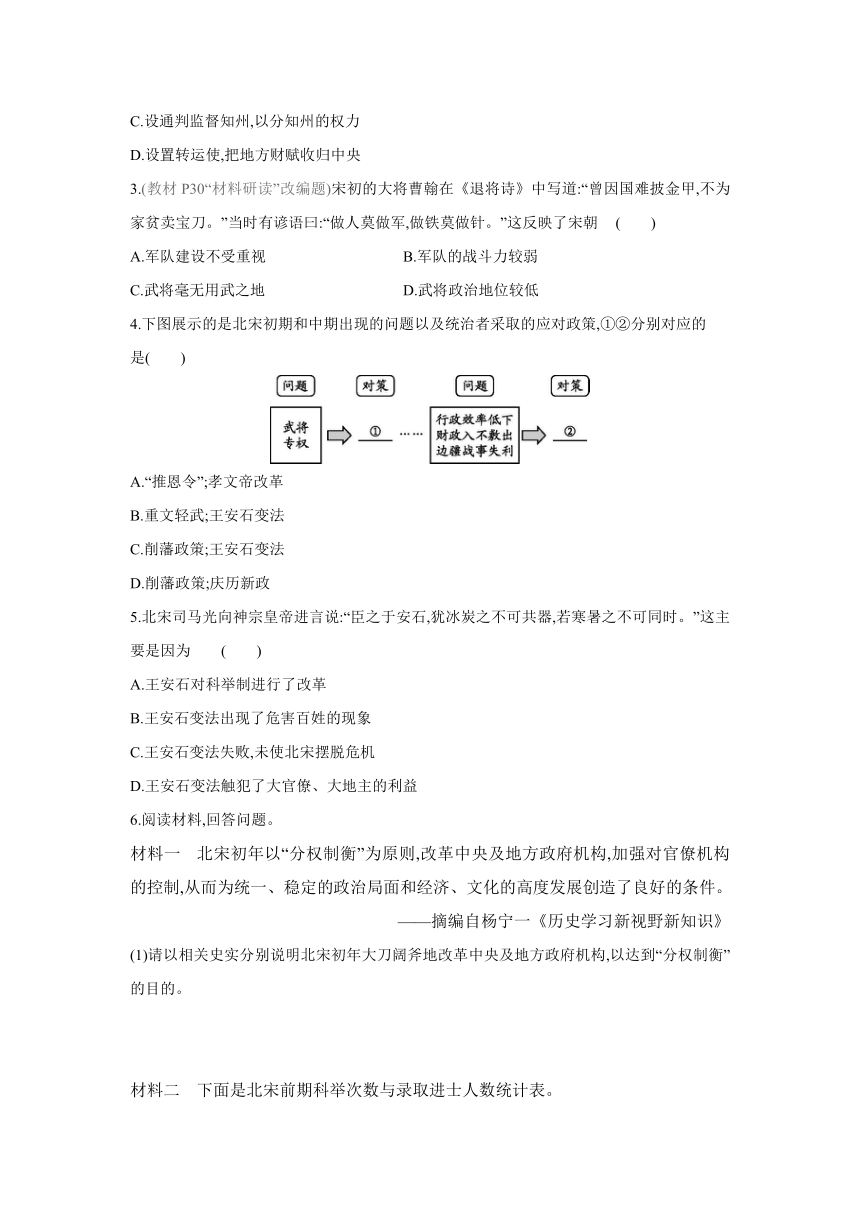

4.下图展示的是北宋初期和中期出现的问题以及统治者采取的应对政策,①②分别对应的

是( )

A.“推恩令”;孝文帝改革

B.重文轻武;王安石变法

C.削藩政策;王安石变法

D.削藩政策;庆历新政

5.北宋司马光向神宗皇帝进言说:“臣之于安石,犹冰炭之不可共器,若寒暑之不可同时。”这主要是因为 ( )

A.王安石对科举制进行了改革

B.王安石变法出现了危害百姓的现象

C.王安石变法失败,未使北宋摆脱危机

D.王安石变法触犯了大官僚、大地主的利益

6.阅读材料,回答问题。

材料一 北宋初年以“分权制衡”为原则,改革中央及地方政府机构,加强对官僚机构的控制,从而为统一、稳定的政治局面和经济、文化的高度发展创造了良好的条件。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

(1)请以相关史实分别说明北宋初年大刀阔斧地改革中央及地方政府机构,以达到“分权制衡”的目的。

材料二 下面是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表。

时期 科举次数(次) 录取进士总数(人) 平均每榜录取进士数(人)

宋太祖 15 188 13

宋太宗 8 1487 186

宋真宗 12 1760 147

宋仁宗 13 4561 351

——摘编自李兵《科举:不只是考试》

(2)依据材料二并结合所学知识,概括北宋前期科举制的发展,并谈谈这种现象给社会带来的积极影响。

材料三 从本质上看,宋代只不过是残唐五代的延续……之所以没有短命而亡,只是因为宋太祖断绝了武人专政的传统,才建立了一个国祚长久的宋代……宋代的中央政府管理体系多头分权,效率并不很高。

——摘编自《大国霸业的兴废》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出宋太祖为断绝“武人专政的传统”而采取的政策,并对这一政策进行简要评价。

【思维进阶】

1.(教材P30“材料研读”改编题)《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。根据材料可以推断出,通判的主要作用是 ( )

A.监察中央百官 B.监察地方诸侯

C.分散地方权力 D.转运地方财赋

2.据统计,唐朝政府放榜总数为266榜,取士总数为6603人,年均取士23人;而两宋时期放榜总数为130榜,取士总数为11万人左右,年均取士340人。相比于唐代,两宋 ( )

A.统治时间更为长久 B.读书人素质比较高

C.统治疆域不断扩大 D.治国理念有所不同

答案

【导图】

960 开封 中原和南方 兵权 分化事权 军政 财政 文臣 通判 转运使 皇权 文臣 武将 文官 科举取士名额 进士 政权的稳固 财政 农田水利法 财政收入

【基础巩固】

1.D 2.D 3.D

4.B

5.D

6.(1)①在中央,解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防;采取分化事权的办法削弱相权,设立多重机构以分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派文官担任各地州县的长官,实行三年一换的制度;设置通判,以分知州的权力;取消节度使收税的权力;设转运使,把地方财赋收归中央。

(2)大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。积极影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(3)重文轻武政策。评价:①宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。②宋朝重文轻武政策也造成了负面的影响,导致军队的战斗力减弱;文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的官僚集团,政治机构重叠,相互牵制,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

【思维进阶】

1.C

2.D

第6课 北宋的政治

【导图】

【基础巩固】

1.(教材P28“相关史事”改编题)“960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到他的身上,叩头便拜,口称‘万岁’。”这里的“他”是

指 ( )

A.隋文帝 B.唐太宗 C.唐肃宗 D.宋太祖

2.(教材P32“课后活动1”改编题)北宋大臣赵普提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”下列措施中体现北宋“制其钱谷”的是( )

A.将调兵权与统兵权分离

B.采用分化事权的办法,削弱相权

C.设通判监督知州,以分知州的权力

D.设置转运使,把地方财赋收归中央

3.(教材P30“材料研读”改编题)宋初的大将曹翰在《退将诗》中写道:“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。”当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”这反映了宋朝 ( )

A.军队建设不受重视 B.军队的战斗力较弱

C.武将毫无用武之地 D.武将政治地位较低

4.下图展示的是北宋初期和中期出现的问题以及统治者采取的应对政策,①②分别对应的

是( )

A.“推恩令”;孝文帝改革

B.重文轻武;王安石变法

C.削藩政策;王安石变法

D.削藩政策;庆历新政

5.北宋司马光向神宗皇帝进言说:“臣之于安石,犹冰炭之不可共器,若寒暑之不可同时。”这主要是因为 ( )

A.王安石对科举制进行了改革

B.王安石变法出现了危害百姓的现象

C.王安石变法失败,未使北宋摆脱危机

D.王安石变法触犯了大官僚、大地主的利益

6.阅读材料,回答问题。

材料一 北宋初年以“分权制衡”为原则,改革中央及地方政府机构,加强对官僚机构的控制,从而为统一、稳定的政治局面和经济、文化的高度发展创造了良好的条件。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

(1)请以相关史实分别说明北宋初年大刀阔斧地改革中央及地方政府机构,以达到“分权制衡”的目的。

材料二 下面是北宋前期科举次数与录取进士人数统计表。

时期 科举次数(次) 录取进士总数(人) 平均每榜录取进士数(人)

宋太祖 15 188 13

宋太宗 8 1487 186

宋真宗 12 1760 147

宋仁宗 13 4561 351

——摘编自李兵《科举:不只是考试》

(2)依据材料二并结合所学知识,概括北宋前期科举制的发展,并谈谈这种现象给社会带来的积极影响。

材料三 从本质上看,宋代只不过是残唐五代的延续……之所以没有短命而亡,只是因为宋太祖断绝了武人专政的传统,才建立了一个国祚长久的宋代……宋代的中央政府管理体系多头分权,效率并不很高。

——摘编自《大国霸业的兴废》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出宋太祖为断绝“武人专政的传统”而采取的政策,并对这一政策进行简要评价。

【思维进阶】

1.(教材P30“材料研读”改编题)《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。根据材料可以推断出,通判的主要作用是 ( )

A.监察中央百官 B.监察地方诸侯

C.分散地方权力 D.转运地方财赋

2.据统计,唐朝政府放榜总数为266榜,取士总数为6603人,年均取士23人;而两宋时期放榜总数为130榜,取士总数为11万人左右,年均取士340人。相比于唐代,两宋 ( )

A.统治时间更为长久 B.读书人素质比较高

C.统治疆域不断扩大 D.治国理念有所不同

答案

【导图】

960 开封 中原和南方 兵权 分化事权 军政 财政 文臣 通判 转运使 皇权 文臣 武将 文官 科举取士名额 进士 政权的稳固 财政 农田水利法 财政收入

【基础巩固】

1.D 2.D 3.D

4.B

5.D

6.(1)①在中央,解除禁军高级将领的兵权,控制对军队的调动,经常调换军队将领,定期换防;采取分化事权的办法削弱相权,设立多重机构以分割宰相的军政、财政大权。②在地方,派文官担任各地州县的长官,实行三年一换的制度;设置通判,以分知州的权力;取消节度使收税的权力;设转运使,把地方财赋收归中央。

(2)大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。积极影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

(3)重文轻武政策。评价:①宋朝的重文轻武政策,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。②宋朝重文轻武政策也造成了负面的影响,导致军队的战斗力减弱;文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的官僚集团,政治机构重叠,相互牵制,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

【思维进阶】

1.C

2.D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源