山东省2023年中考备考历史一轮复习近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省2023年中考备考历史一轮复习近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 08:48:57 | ||

图片预览

文档简介

山东省2023年中考备考历史一轮复经济、社会生活与教育文化事业的发展 练习题

一、选择题

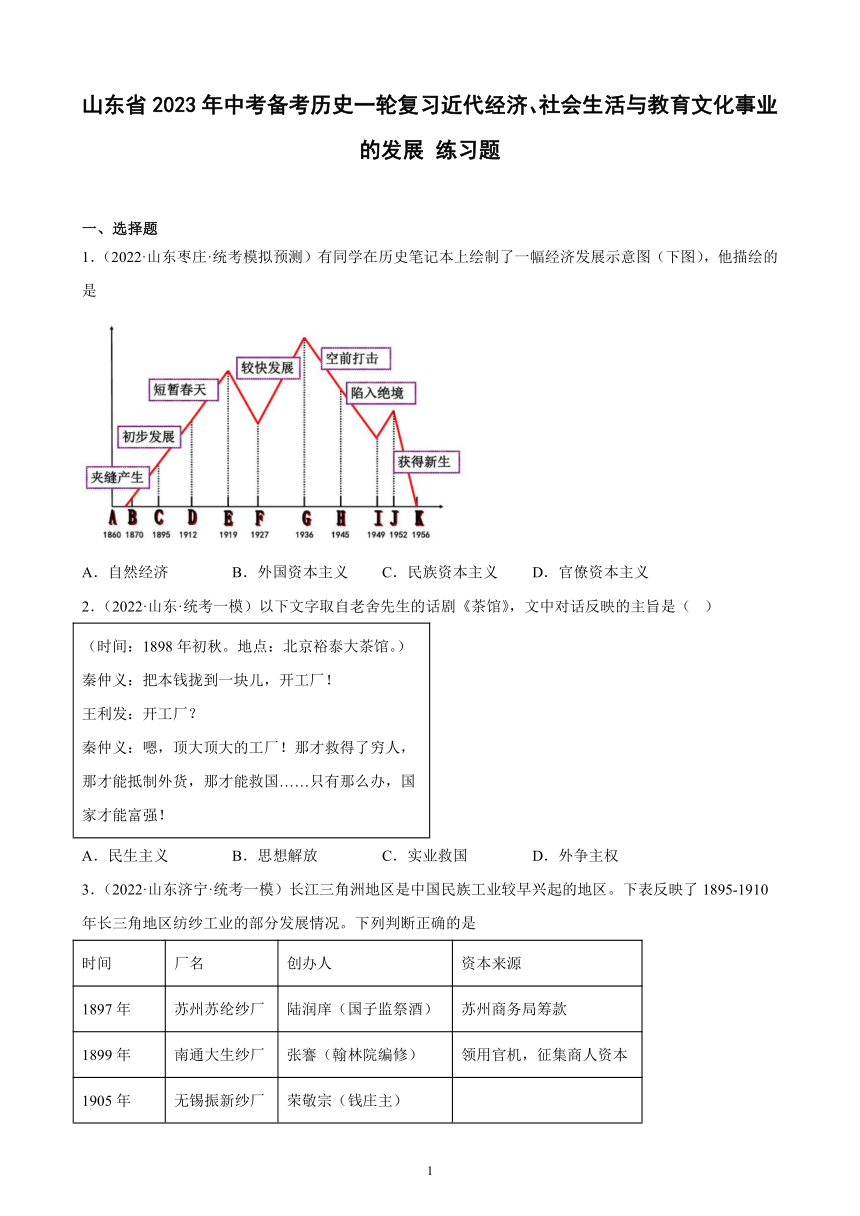

1.(2022·山东枣庄·统考模拟预测)有同学在历史笔记本上绘制了一幅经济发展示意图(下图),他描绘的是

A.自然经济 B.外国资本主义 C.民族资本主义 D.官僚资本主义

2.(2022·山东·统考一模)以下文字取自老舍先生的话剧《茶馆》,文中对话反映的主旨是( )

(时间:1898年初秋。地点:北京裕泰大茶馆。) 秦仲义:把本钱拢到一块儿,开工厂! 王利发:开工厂? 秦仲义:嗯,顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救国……只有那么办,国家才能富强!

A.民生主义 B.思想解放 C.实业救国 D.外争主权

3.(2022·山东济宁·统考一模)长江三角洲地区是中国民族工业较早兴起的地区。下表反映了1895-1910年长三角地区纺纱工业的部分发展情况。下列判断正确的是

时间 厂名 创办人 资本来源

1897年 苏州苏纶纱厂 陆润庠(国子监祭酒) 苏州商务局筹款

1899年 南通大生纱厂 张謇(翰林院编修) 领用官机,征集商人资本

1905年 无锡振新纱厂 荣敬宗(钱庄主)

1910年 上海公益纱厂 祝大椿(怡和买办) 后改制为中英合资

A.纱厂的创立得益于民国政府的支持 B.纱厂的创办受实业救国思潮的影响

C.纱厂的创办者都是儒学士大夫出身 D.纱厂的创办资金来自地方政府拨款

4.(2022·山东·统考二模)近代中国,提出并努力践行“实业救国”思想的实业家是( )

A.严复 B.荣氏兄弟 C.张骞 D.侯德榜

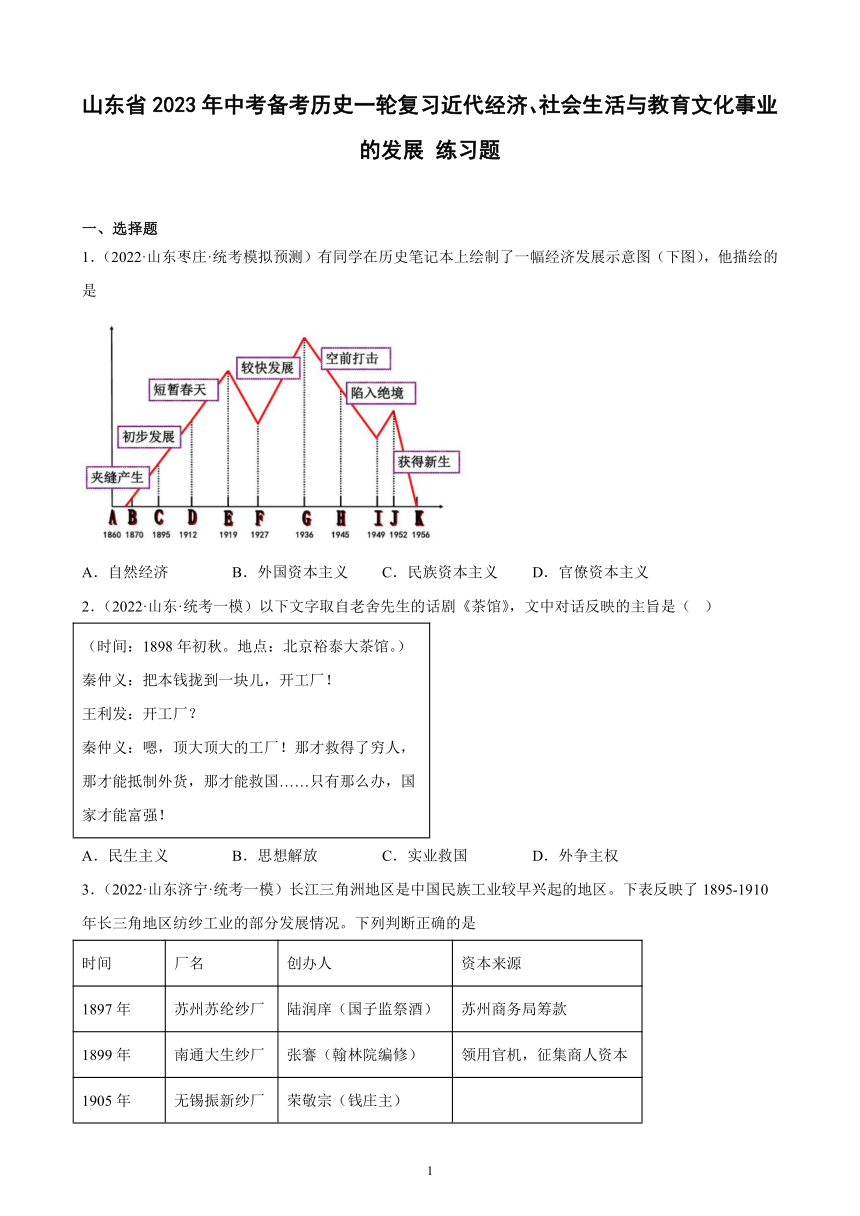

5.(2022·山东日照·校考模拟预测)下图是中国近代民族工业的发展示意图,对此下列解读最准确的是

A.中国近代民族工业总体上呈现平稳发展趋势

B.生产技术落后是中国近代民族工业遭遇挫折的主要原因

C.辛亥革命的爆发是1912-1919年民族工业迅猛发展的主要原因

D.两个“低谷点”出现的共同原因都是由于帝国主义的侵略

6.(2022·山东济宁·统考模拟预测)第一次世界大战期间,全国华资纱厂的纱锭,由48.4万余枚增至128.4万余枚,增长157.9% ; 织布机由2016台增至5825台,增长188.9%。出现这种变化的主要原因是

A.清政府鼓励民族工业的发展 B.民族工业打败了列强在华的企业

C.民族工业得到大量外国资本 D.西方列强暂时放松了对中国的经济侵略

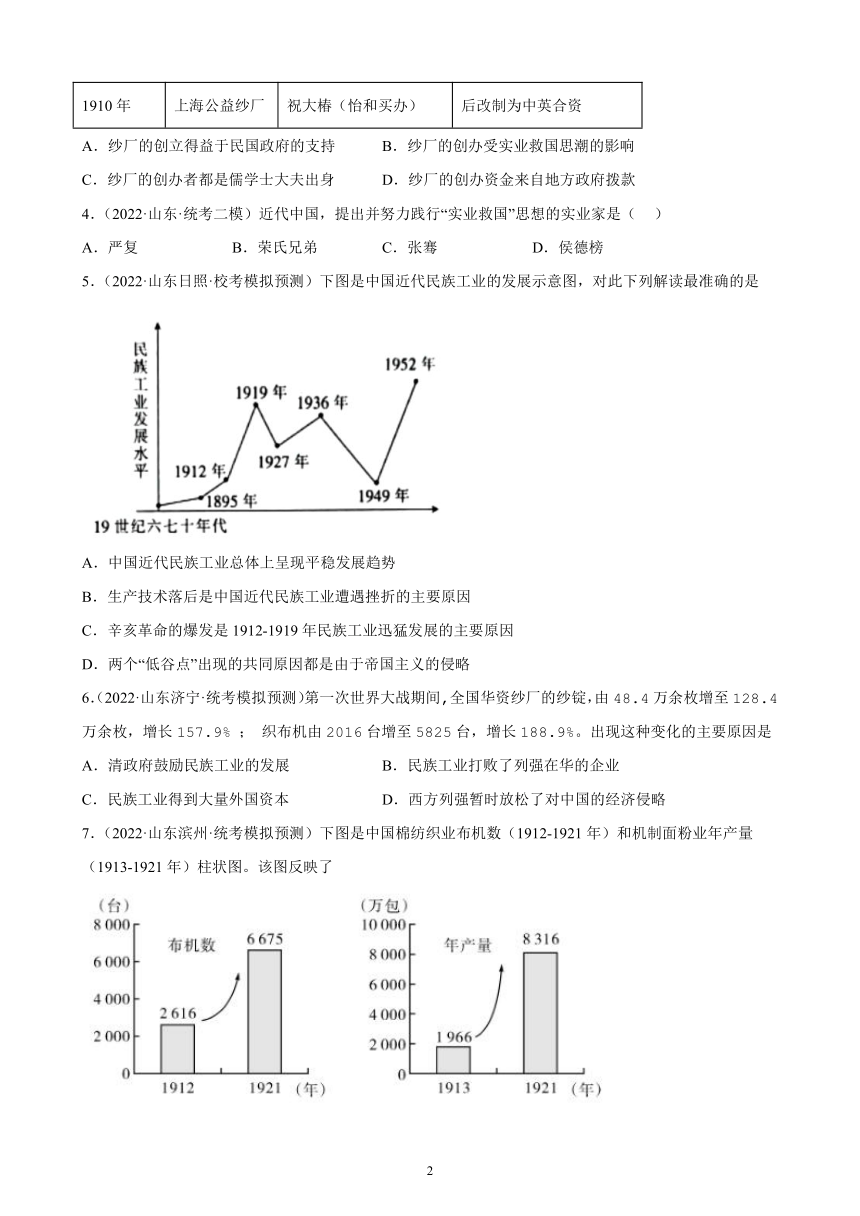

7.(2022·山东滨州·统考模拟预测)下图是中国棉纺织业布机数(1912-1921年)和机制面粉业年产量(1913-1921年)柱状图。该图反映了

A.列强加大对中国的商品倾销

B.中国近代民族工业开始起步

C.中国重工业获得了初步发展

D.民族工业获得快速发展良机

8.(2022·山东济南·统考一模)下图可知,中国近代民族工业发展的特点是( )

A.发展历程艰难曲折 B.地区之间很不平衡

C.主要集中在重工业部门 D.主要集中在轻工业部门

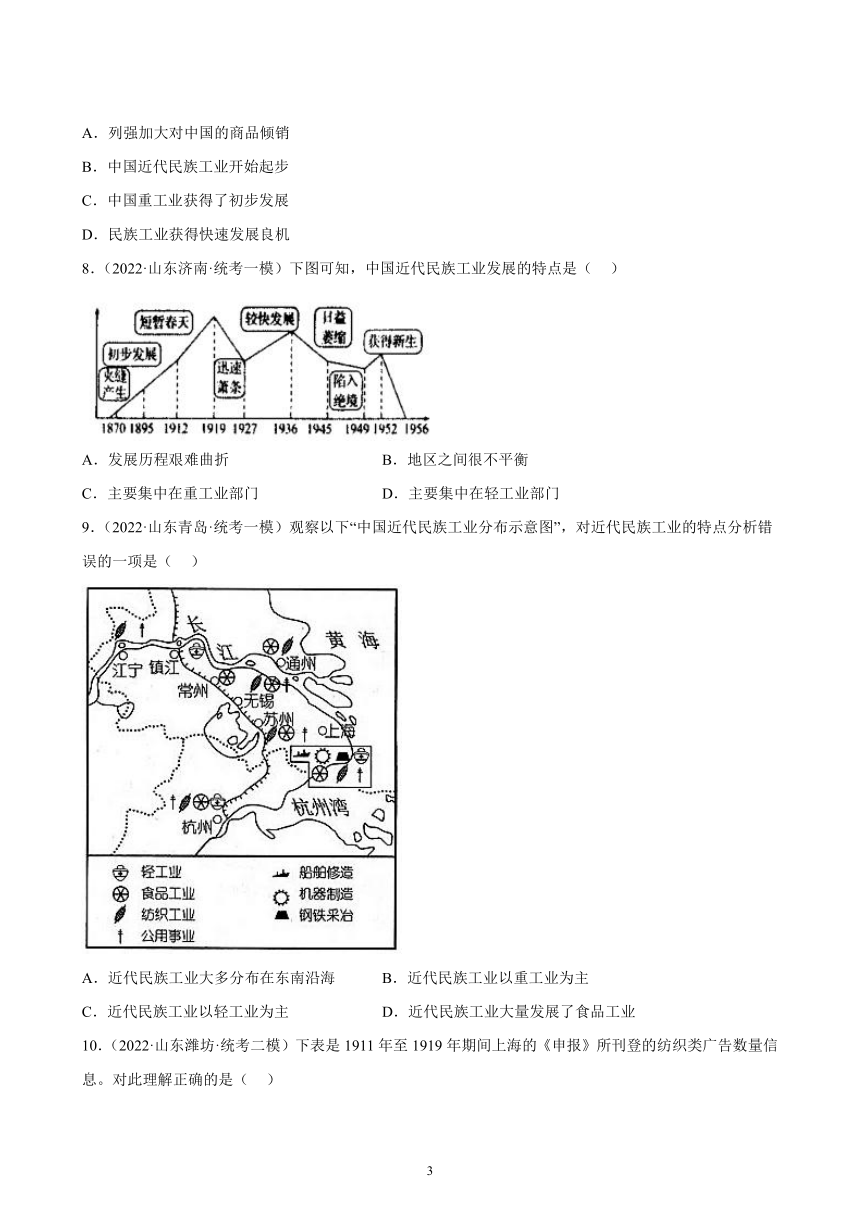

9.(2022·山东青岛·统考一模)观察以下“中国近代民族工业分布示意图”,对近代民族工业的特点分析错误的一项是( )

A.近代民族工业大多分布在东南沿海 B.近代民族工业以重工业为主

C.近代民族工业以轻工业为主 D.近代民族工业大量发展了食品工业

10.(2022·山东潍坊·统考二模)下表是1911年至1919年期间上海的《申报》所刊登的纺织类广告数量信息。对此理解正确的是( )

年份 类别 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

中资(个) 6 19 20 24 36 23 20 24 20

外资(个) 4 7 9 12 18 18 6 10 22

A.纺织业是实业救国的根本 B.纺织业迎来发展黄金时代

C.内外环境影响纺织业兴衰 D.民族资本主义的顺利发展

11.(2022·山东滨州·统考模拟预测)南京临时政府规定:官员不分级别,都以西式大氅或燕尾服作为礼服。女子礼服,上装是对襟衫,下装是裙子。这一规定的实质是南京临时政府

A.重视服饰身份象征 B.强制推行服装统一

C.大力推进社会平等 D.全面学习西方文化

12.(2022·山东潍坊·统考中考真题)分析下表中各国的措施,它们产生的相同作用是( )

国家 措施

俄国 彼得一世强令俄国男子剃须

日本 明治政府发布“散发废刀令”

中国 民国政府颁布剪辫令,易服饰

A.准备了对外扩张的条件 B.壮大了资产阶级的力量

C.实现了富国强兵的目标 D.推动了学习西方的进程

13.(2022·山东青岛·统考中考真题)20世纪20年代初期一次民意测验表明,爱吃中餐者占77%,爱吃西餐、中式西餐、兼食中餐者占23%。中西餐交相辉映,共同构成了民国饮食业的新格局。材料反映了民国时期( )

A.民主共和的进程 B.新式教育的出现 C.文学艺术的发展 D.社会生活的变化

14.(2022·山东临沂·统考二模)纪录片(复兴之路)的解说词中写到:“皇帝倒了,辫子剪了,这是1912年给中国人最大的感受”。这种“感受”源自中国( )

①封建君主专制制度被推翻 ②近代社会性质的改变

③近代社会生活习俗的变化 ④满清王朝统治的结束

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

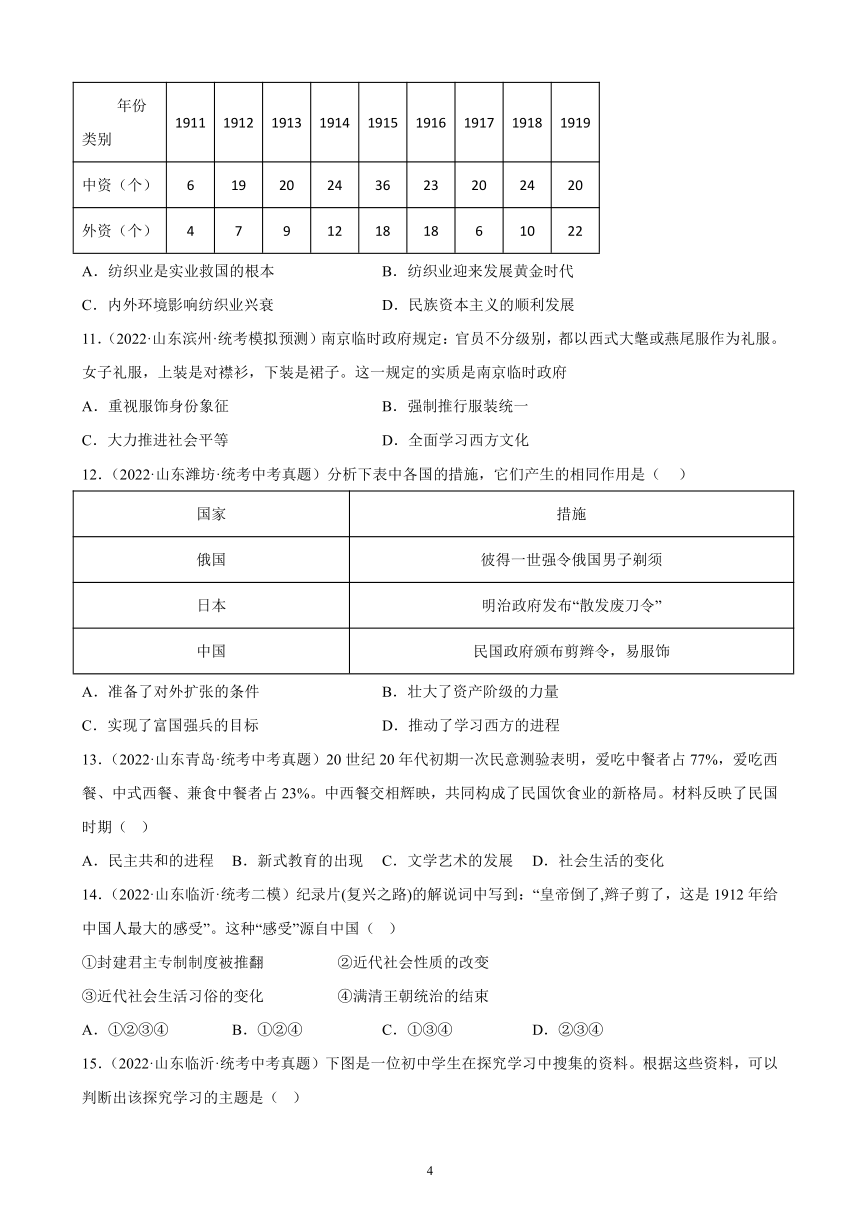

15.(2022·山东临沂·统考中考真题)下图是一位初中学生在探究学习中搜集的资料。根据这些资料,可以判断出该探究学习的主题是( )

A.中国近代新式教育的发展 B.近代中国新式报纸的发展

C.中国近代文化事业的发展 D.民国时期影响较大的刊物

16.(2022·山东东营·模拟预测)中国近代教育和文化事业得到很大发展。以下史实不能反映这种变化的是( )

A.英国商人美查在上海创办《申报》 B.落第举人王长益到京师大学堂报名

C.商务印书馆出版《最新教科书》 D.滨州杜氏家族一门十二进士

17.(2022·山东临沂·统考一模)《申报》1872年创刊于上海,是近代中国影响最大的报纸之一,“凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载”。材料所述现象的出现,说明了( )

A.《申报》是近代中国存在时间最长中文报纸

B.报纸作为大众传媒工具刊登的内容广泛

C.《申报》是最受当时人们喜欢的报纸

D.报纸是反映当时社会习俗和时政的唯一途径

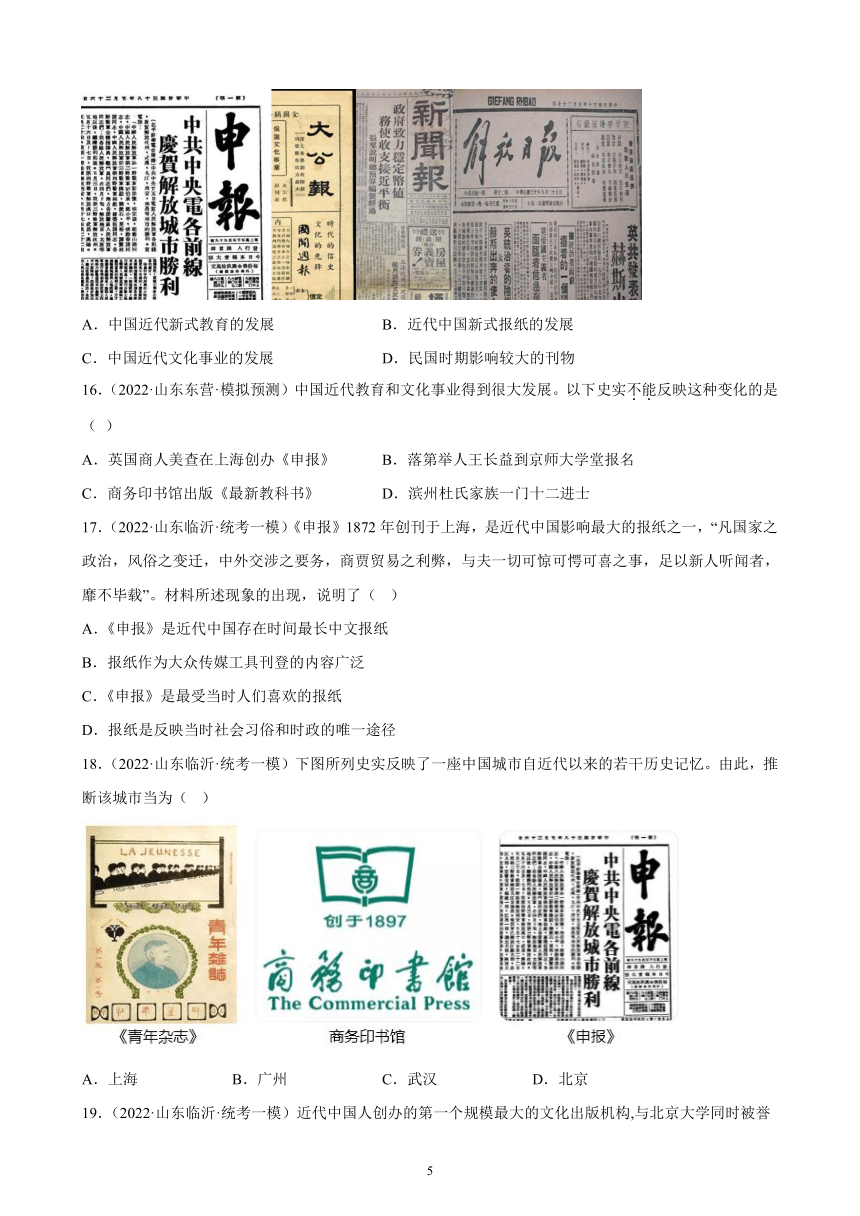

18.(2022·山东临沂·统考一模)下图所列史实反映了一座中国城市自近代以来的若干历史记忆。由此,推断该城市当为( )

A.上海 B.广州 C.武汉 D.北京

19.(2022·山东临沂·统考一模)近代中国人创办的第一个规模最大的文化出版机构,与北京大学同时被誉为“中国近代文化的双子星”,这一文化出版机构是

A.开明书店 B.商务印书馆 C.三联生活书店 D.中华书局

20.(2022·山东东营·统考一模)筹拍电视剧《l908年北京故事》中的四个场景:①数名来京参加科举考试的读书人正在找客栈住宿;②王先生在街上遇到两个京师大学堂的学生;③清军到处搜捕革命党人,见到剪了辫子的就重点盘查;④朋友相见多行握手、鞠躬礼。这些场景中史事正确的是

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

21.(2022·山东聊城·统考一模)一定的思想文化是一定时期的社会政治经济的反映。1942年,毛泽东在延安文艺座谈会上发表重要讲话,提出文艺为工农兵服务的方针。解放区的文艺工作者深入工农群众,创造出一批优秀文艺作品。如( )

A.京剧电影《定军山》 B.白话小说《狂人日记》

C.革命歌曲《黄河大合唱》 D.大型歌剧《白毛女》

22.(2022·山东潍坊·统考中考真题)20世纪,中国涌现出许多以下图为代表的优秀作品。它们强大的生命力在于( )

A.符合大众审美 B.顺应时代潮流 C.创作技法高超 D.表现形式多样

23.(2022·山东滨州·统考中考真题)聂耳在1932年2月7日的日记中写道:“怎样去做革命的音乐?”“……一天花几个钟头苦练基本练习,几年、几十年后成为一个小提琴家又怎样?你演奏一曲贝多芬的奏鸣曲能够兴奋起、可以鼓动起劳苦大众的情绪吗?不对,此路不通!早些醒悟吧!” 材料反映出聂耳( )

A.追求艺术的完美 B.强烈的民族责任感

C.努力成为小提琴家 D.致力创作大众音乐

24.(2022·山东德州·统考一模)下列歌曲所反映的历史事件按先后排序正确的是( )

①《八路军进行曲》 ②《国民革命歌》

③《解放区的天》 ④《飞越大渡河》

A.①②③④ B.③①②④ C.④③①② D.②④①③

二、综合题

25.(2022·山东菏泽·模拟预测)哈佛大学教授斯文·贝克特在其巨著《棉花帝国》中,展现了一部改变世界面貌的棉花产业史。阅读下列材料,回答问题。

材料一:古代的棉花种植起源于南亚、中美洲和东部非洲,在区域经济中“扮演重要的角色”。……在种棉技术于12到14世纪传入欧洲之后,因为欧洲人无法控制原棉的生产与贸易,棉花也没有成为“全球商品”。

(1)根据材料一,指出棉花种植的起源地。概括其传入欧洲之后没有成为“全球商品”的原因。

材料二:

(2)根据材料二,概括棉花产业中心发生的变化。从图一示意图中任选一段行程,仿照示例说明其与棉花产业发展之间的关联。示例:出程为欧洲的棉花产业提供了商品销售市场。

(3)结合所学,分析材料二中“英国棉织产业的革命性变化”成为该国哪一历史事件的起点?印度人民为反对英国殖民侵略,在19~20世纪掀起了哪些反抗斗争?

材料三:美国南部有适宜的降雨量、无霜期,以及肥沃的土壤。种植园主开始大量种植棉花,向英国出口的棉花数量迅速增长。惠特尼建造了一种新轧花机器,将生产效率提高了50倍。联邦政府以武装夺取外国领土、驱赶美洲印第安人等方式获得了许多适宜棉花种植的新土地。为了扩大棉花生产,种植园主购买大量奴隶。……美国成了新兴的棉花帝国。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机。

(4)根据材料三,分析美国成为新兴棉花帝国的原因。结合所学,写出“这个新生国家的危机”是如何解决的?

材料四:一周6天,每天至少12个小时,妇女、儿童和男人填满机器、操作机器、修理机器和监督机器。……他们努力工作,生活贫困,死的很早。……全球棉花工业依靠无产阶级化的劳动,同时它本身也是最大的促进劳动力无产阶级化的机构之一。……在19世纪末及此后,罢工、工会和工人阶级政党在民族国家所提供的日益有利的条件下如雨后春笋般涌现,并成功地大为改善了工人的工作条件。

(5)根据材料四,概括棉花产业工人的生产和生活状况。并指出为改变这种状况,工人采用的斗争方式。

材料五:面对进口棉纺织品对国内手工业的压力,并且有着建立工业经济的愿望,中国和其他国家的政治家和资本家寻求用国内生产取代进口的办法。企业家张謇对大量棉纱和棉布进口表示关切,特别在1895年的条约中允许建立外商独资棉纺厂的规定之后,他主张国内工业化,并且付诸实际行动……

(6)材料五中的“条约”是指哪一条约?结合所学,写出张謇的救国主张及其“付诸实际行动”的具体实践一例。

材料六:到1960年,大多数原棉以及大量棉线和布料再次出产于亚洲、中国、苏联和印度。……在英国、欧洲大陆和北美工业的核心地区,生产成本不断上升,残酷的价格竞争,削弱了棉花制造业的赢利能力。……资本丰富的商人和银行家及其全球南方统治者努力创造有利于棉花工业化的条件,对殖民主义进行了最严峻的批评。……随着欧洲和美国棉花制造业的衰退,棉花帝国出现了一种新的商人,(它们)是从全球采购其品牌商品并向全球消费者销售的大型公司。

——以上材料均摘自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(7)根据材料六和所学知识,分析20世纪下半叶欧美主导的棉花帝国走向崩溃的原因。材料中的现象也反映了当今世界哪一经济发展趋势?

(8)从上述材料的探究中,你得到哪些认识?

26.(2022·山东滨州·统考二模)每一个时期都是历史发展的重要节点,每一个时期都有自己的独特文明。阅读下列材料,回答问题。)

材料一:华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

(1)汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在政治、思想方面分别采取了什么措施?

材料二:唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。

——摘编自人民教育出版社《中国古代史(全一册)》

(2)根据材料二和所学知识概括唐文化的特点,并举例说明“中国同亚非欧频繁往来”。

材料三:美国密歇根大学历史学家黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元960年宋代兴起,中国好像进入了现代,一种物质文化由此展开。货币之流通,较前普及。火药之发明,火焰器之使用,航海用之指南针,天文时钟,鼓风炉,水力纺织机,船只使用不漏水舱壁等,都于宋代出现。”

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活中国的宋朝。”中国学者余秋雨也曾说过:“我最向往的朝代就是宋朝!”中国作家唐欣则出版了《我愿意活在宋朝》的大作。

(3)根据材料三并结合所学知识,请指出黄仁宇、余秋雨等人愿意活在宋朝的原因。

材料四:明清时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。明朝一度出现强盛局面,郑和下西洋成为中国乃至世界航海史上的壮举……清朝统一全国后,加强君主专制,并对西藏、新疆,台湾及附属岛屿、南海诸岛等进行有效的管辖。

——部编(五·四学制)《中国历史》

(4)据材料四并结合所学知识,指出明清统治者“大大强化了皇权”和“加强君主专制”的措施,这反映了我国古代政治发展的什么特点?

材料五:1913年的一则日记(部分):“大清宣统五年,正月初三。自变乱以来,一切新党竟袭洋夷之皮毛,不但遵行外洋之政治,改阴历为阳历,即服色亦效洋式,而外洋各国之夷蚕食鲸吞,日甚一日……来拜年者五十余人,皆系便衣便帽,无一顶戴之人,间有洋帽之人,较上年之情形迥然不同”。

(5)据材料五指出辛亥革命后社会生活方面发生的重大变化,当时的社会生活呈现出什么特点。

27.(2022·山东淄博·统考二模)近代以来,在“以谁为师”的时代命题下,一批批的中国人背井离乡,走出国门,探寻救国富国之路。阅读材料,回答问题。

材料:正规意义上的出国留学是1840年鸦片战争后才形成的。也就是说中国的留学教育只有一个半世纪多一点,却涌现了三次颇有影响的留学大潮。

第一次留学潮出现于20世纪初,出现了争先恐后往日本留学,借以寻求救国救民良方的热烈场面,其直接为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证。

第二次留学潮涌现在五四运动到20世纪三四十年代,此次留学潮持续时间较长,平衡而有序,以留美、留法、留苏为中心。客观上,促进了共产党的成立和社会主义思想的传播。

第三次留学潮出现在1978年后。在邓小平亲自关怀和指导下,留学人数逐年递增,到2004年,教育部公布的数字是70万,这真是史无前例的留学大潮。它为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障。

——汇编自李喜所《百年留学潮与中国现代化》、《中国近现代史上的三次留学大潮》

(1)据材料结合所学,分析20世纪初出现争先恐后往日本留学的社会背景。

(2)据材料结合所学,从国内、国际两个方面分析推动第二次留学潮因素有哪些?

(3)据材料结合所学,写出第三次留学潮的出现与我国的哪一政策息息相关?

(4)根据材料指出留学潮对中国社会产生的影响。

参考答案:

1.C

【详解】根据材料并结合所学可知,19世纪六七十年代,在半殖民地半封建社会的中国,民族资本主义经济在外国资本主义和本国封建主义压迫的夹缝中产生;1895年甲午战后,清政府放宽了民间设厂的限制,民族资本主义得到了初步发展;一战期间,欧洲列强忙于战争,暂时放松了对华侵略,民族资本主义出现短暂春天;1927年南京国民政府成立后,开展国民经济建设运动,民族资本主义发展较快;抗战时期,由于战争破坏、日军的掳掠等,民族资本主义受到空前打击;解放战争时期,由于国民政府的恶性通货膨胀政策、战争的破坏、官僚资本的搜刮、美国经济侵略等,使民族资本主义陷入绝境;新中国成立后,对民族资本主义工业进行了调整和改造,使其获得了新生。这与材料中的经济发展示意图相符,故C项正确;自然经济在近代逐步瓦解,且1952年土改完成后就已经不存在了,这与材料不符,故A项错误;外国资本主义出现在鸦片战争后,且在1949年新中国成立时已经被没收,这与材料不符,故B项错误;官僚资本主义存在于1927-1949年,这与材料主旨不符,故D项错误。

2.C

【详解】根据题干中的信息“顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救中国”可知是实业救国。结合所学知识可知,清末状元张謇“深感要挽回国家利益,必须发展本国的工商业”,提出了“实业救国”的口号,并身体力行回乡创办了大生纱厂等一系列企业。C项正确;民生主义,与辛亥革命相关,排除A项;思想解放,与新文化运动相关,排除B项;外争主权,与五四运动相关,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】根据题干“1895—1910年”并结合所学知识可知,19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。甲午中日战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展。状元实业家张謇主动放弃高官厚禄,毅然回到家乡创办大生纱厂,带动了很多中国人走上“实业救国”道路。因此,题干表格反映了甲午战后,民族资本主义企业家受到实业救国思潮的影响,纷纷办厂,B项正确;民国政府建立是1912年,与题干“1895—1910年”不符,排除A项;表格中只有陆润庠和张謇是儒学士大夫,排除C项;从表格可知,仅有1897年的苏州苏纶纱厂的资金来源于地方政府拨款,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据所学知识可知,甲午中日战争惨败后,中国民族危机空前严重,清末状元张謇提出“实业救国”思想,创办了大生纱厂等一批近代工业,被誉为“状元实业家”,C项正确;严复是维新派代表人物,翻译《天演论》,排除A项;一战期间,荣氏兄弟创办了福新面粉厂、申新纺织公司等企业,不是“实业救国”思想的提出者,排除B项;侯德榜是近代中国著名的化学家,侯氏制碱法的创始人,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】依据示意图和所学知识,近代民族工业发展的两个“低谷点”分别是在1919年后和1937年后,结合所学知识,1918年第一次世界大战结束,帝国主义列强卷土重来,1937年日本发动全面侵华战争,因此共同原因都是由于帝国主义的侵略,D项正确;依据题干可知,中国近代民族工业总体上呈现曲折发展的趋势,具有强烈的波动性,排除A项;近代民族工业遭遇挫折的主要原因是诞生于半殖民地半封建社会的环境,面临中外反动势力的压迫,排除B项;1912-1919年民族工业迅猛发展的主要原因是欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国的经济侵略,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据所学可知,第一次世界大战期间,西方列强暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了大发展,故D符合题意;1895年后清政府鼓励民族工业的发展,民族工业在一定程度上抑制了列强在华企业的经济侵略,民族工业不会得到大量外国资本,故ABC均不符合题意。故选D。

7.D

【详解】根据“中国棉纺织业布机数(1912-1921年)和机制面粉业年产量(1913-1921年)柱状”可知,题干反映中国棉纺织业布机数(1912-1921年)和机制面粉业年产量(1913-1921年)呈现不断上升的趋势,结合所学可知,辛亥革命的成功,冲击了封建制度,促进了中国民族资本主义工业的发展.海外华侨竞相投资国内近代企业。第一次世界大战期间,帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国经济的掠夺,中国民族工业得到了个发展机会,进入“黄金时代”。D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

8.A

【详解】由如图可知,中国近代民族工业发展发展历程的特点是发展历程艰难曲折。19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。甲午中日战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展。辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,各种实业团体纷纷涌现,人们竞相投资设厂,海外华侨也归国创业,掀起了发展实业的热潮。第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”。第一次世界大战后,帝国主义经济势力卷土重来,民族资本主义发展再度受挫,A项正确;图片未显示地区发展、轻重工业分布信息,故排除BCD项。故选A项。

9.B

【详解】结合所学内容可知,由于资金少、技术薄弱,近代民族工业以轻工业为主,B项说法有误,符合题意;近代民族工业大多分布在东南沿海,以轻工业为主 ,大量发展了食品工业,ACD项说法正确,不符合题意,排除。故选B项。

10.C

【详解】1911年到1919年的中资企业数量明显增加,这主要和一战期间列强放松对华的侵略、辛亥革命的影响、群众反帝爱国运动、政府政策支持等有关,说明的是内外环境影响纺织业兴衰,C项正确;实业救国在半殖民地半封建社会的中国行不通,排除A项;B不符合材料的主旨,排除B项;民族资本主义在旧中国发展艰难,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据题干“南京临时政府规定:官员不分级别,……”可知,材料体现了南京临时政府以法律的宗室规定官员服饰的无差别性,实质彰显了民主平等思想,大力推进社会平等,C正确;题干“官员不分级别,都以……”可知,“重视服饰身份象征”不符合题意,排除A;“强制推行服装统一”是表面现象,排除B;题干“……女子礼服,上装是对襟衫,下装是裙子”可知,“全面学习西方文化”与题意不符,排除D。故选C。

12.D

【详解】根据材料中,彼得一世强令俄国男子剃须、明治政府发布“散发废刀令”、民国政府颁布剪辫令,易服饰,这些措施都推动了学习西方的进程,D项正确;民国政府颁布剪辫令,易服饰不是为了对外扩张,排除A项;彼得一世强令俄国男子剃须没有壮大了资产阶级的力量,排除B项;民国政府颁布剪辫令,易服饰没有实现了富国强兵的目标,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】材料内容设涉及的是20世纪20年代民国初期人们饮食的变化,反映的是民国时期社会生活的变化,D项正确;材料内容与民主共和制进程无关,排除A项;材料内容与教育无关,排除B项;材料内容与文学艺术无关,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】结合所学内容可知,1911年爆发了辛亥革命,推翻了君主专制制度,社会风俗发生了巨大的转变,所以“皇帝倒了,辫子剪了”这种感受源自封建君主专制制度被推翻,社会习俗生活发生变化,满清王朝统治结束,①③④符合题意,C项正确;辛亥革命后中国的社会性质没有发生变化,②不符合题意,排除包含②的ABD项。故选C项。

15.B

【详解】这位学生搜集的资料都与中国近代的报纸有关,说明主题应该是近代中国新式报纸的发展,B项正确;仅根据报纸一项内容并不能体现新式教育的发展和近代文化事业的发展,排除AC项;材料中没有比较信息,不能体现影响较大,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】依据所学可知,近代教育和文化事业得到很大发展,近代出现的报纸有《申报》,近代创办的出版机构有商务印书馆,近代创办的新式学堂有京师大学堂。而中国近代新式教育制度是在废除科举的基础上发展起来的。1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂。清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止,并令学务大臣迅速颁发各种教科书。所以滨州杜氏家族一门十二进士属于科举制的范畴,不属于中国近代教育和文化事业变化,D项符合题意。由此分析ABC三项均是中国近代教育和文化事业的变化,不符合题意,排除,故选D。

17.B

【详解】根据材料“《申报》1872年创刊于上海,日后成为中国近代影响最大的报纸之一,凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,廉不毕载”可知,《申报》作为当时最有影响力的报纸之一,其刊载的内容包括国家政治、风俗变迁、中外要闻、商业事宜等,说明《申报》作为大众传媒工具刊登的内容广泛,B项正确;材料内容主要体现了《申报》刊登的内容,没有强调《申报》是近代中国存在时间最长中文报纸,排除A项;根据材料信息可知,《申报》是近代中国影响最大的报纸之一,但不代表《申报》是最受当时人们喜欢的报纸,材料内容没有体现民众对《申报》的态度,排除C项;报纸能够反映当时社会风俗和时政,但不是唯一途径,排除D项。故选B项。

18.A

【详解】根据所学知识,1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》。1897年,上海创办的商务印书馆,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。1972年在上海创办的《申报》,是近代中国存在时间最长的中文报纸。综上所述,图片反映的史实都与上海有关,A项正确;广州、武汉、北京不是三幅图片共同反映城市,排除BCD项。故选A项。

19.B

【详解】结合所学知识可知,1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。故B符合题意;开明书店是20世纪上半叶在中国开设的一个著名出版机构,故A不符合题意;三联生活书店与题干信息不符,故C不符合题意;中华书局全名为中华书局股份有限公司,是中国一家集编辑、印刷、出版、发行于一体的出版机构,于1912年1月1日由陆费逵筹资创办于上海。故D不符合题意。故选B。

20.D

【详解】根据所学可知,1908年,是清政府立宪运动时期,这一时期,京师大学堂发展很快,清军严厉镇压革命派,见到剪了辫子的就重点盘查,D项正确;科举制在1905年废除,辛亥革命后推行鞠躬礼,排除ABC三项。故选D项。

21.D

【详解】解放区的文艺工作者深入工农群众,创造出一批优秀文艺作品,代表作有大型歌剧《白毛女》,这部1940年代抗日战争末期在中国共产党控制的解放区创作的是一部具有深远历史影响的文艺作品。此作品后来被改编成多种艺术形式,经久不衰,D项正确;京剧电影《定军山》是在1905年拍摄,排除A项;《狂人日记》是新文化运动时期的作品,排除B项;革命歌曲《黄河大合唱》是在抗日战争时期创作,排除C项。故选D项。

22.B

【详解】根据材料“《狂人日记》、《愚公移山》、《黄河大合唱》”并结合所学可知,鲁迅的《狂人日记》是新文化运动期间的著作,揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗;徐悲鸿的《愚公移山》创作之时,正值中国人民抗日的危急时刻,画家意在以形象生动的艺术语言表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民大众去争取最后的胜利;《黄河大合唱》是抗日战争期间,以中华民族的发源地黄河为背景,热情地讴歌了中华儿女不屈不挠,保卫祖国的必胜信念,这些作品都顺应了时代发展的潮流,B项正确;ACD项从材料中无法得出,排除。故选B项。

23.B

【详解】根据材料“你演奏一曲贝多芬的奏鸣曲能够兴奋起、可以鼓动起劳苦大众的情绪吗?不对,此路不通!早些醒悟吧!”可知,聂耳有强烈的民族责任感,他要通过音乐唤起劳苦大众的情绪,B项正确;追求艺术的完美,题干未体现,排除A项;努力成为小提琴家与“几十年后成为一个小提琴家又怎样?”不符,排除C项;致力创作大众音乐,题干未体现,排除D项。故选B项。

24.D

【详解】根据题干和所学可知,①《八路军进行曲》是一首诞生在中华民族奋起抗击日本侵略者的炮火声中的时代战歌,创作于1939年;②《国民革命歌》创作于1926年的国民大革命时期;③《解放区的天》创作于1943年;④《飞越大渡河》创作于长征时期(1936年) 。因此下列歌曲出现的先后顺序是②④①③,故D项符合题意;①《八路军进行曲》是一首诞生在中华民族奋起抗击日本侵略者的炮火声中的时代战歌,创作于1939年;晚于②《国民革命歌》创作于1926年的国民大革命时期;故ABC不符合题意;故选D。

25.(1)南亚、中美洲和东部非洲,新航路没有开辟。

(2)由亚非多独立中心转向欧洲;归程为欧洲的棉花产业提供了原材料。

(3)工业革命,印度民族大起义、非暴力不合作运动。

(4)自然条件优越、种植园主的大量投入、新式棉花工具的出现、国土的扩大。南北战争。

(5)工作时间长、劳动强调大、生活和工作环境恶劣;罢工、建立工会、建立政党。

(6)《马关条约》;实业救国,大生纱厂。

(7)第三世界国家的崛起、欧美生产成本上升、建立国际政治经济新秩序的要求,经济全球化。

(8)符合世界潮流、技术创新。

【解析】(1)

根据所学和材料一“古代的棉花种植起源于南亚、中美洲和东部非洲、因为欧洲人无法控制原棉的生产与贸易”可知,棉花种植的起源地有南亚、中美洲和东部非洲,其传入欧洲之后没有成为“全球商品”的原因是新航路没有开辟。

(2)

根据所学和材料二“公元1000年以前,亚非等地区独立形成多个棉花种植和纺织技术中心,史称棉花部落。16世纪初期,哥伦布远航使得欧洲有了建立世界棉花帝国的可能”可知,棉花产业中心由亚非多独立中心转向欧洲,归程为欧洲的棉花产业提供了原材料。

(3)

根据所学和材料二“英国棉织产业的革命性变化”可知,“英国棉织产业的革命性变化”成为工业革命的起点,印度人民为反对英国殖民侵略,在19~20世纪掀起的反抗斗争有印度民族大起义、非暴力不合作运动。

(4)

根据所学和材料三“美国南部有适宜的降雨量、无霜期,以及肥沃的土壤。种植园主开始大量种植棉花,向英国出口的棉花数量迅速增长。惠特尼建造了一种新轧花机器,将生产效率提高了50倍。联邦政府以武装夺取外国领土、驱赶美洲印第安人等方式获得了许多适宜棉花种植的新土地”可知,这体现的原因是,自然条件优越、种植园主的大量投入、新式棉花工具的出现、国土的扩大;“这个新生国家的危机”是通过南北战争解决。

(5)

根据所学和材料四“一周6天,每天至少12个小时,妇女、儿童和男人填满机器、操作机器、修理机器和监督机器。……他们努力工作,生活贫困,死的很早”可知,这体现的状况是,工作时间长、劳动强调大、生活和工作环境恶劣;为改变这种状况,工人采用的斗争方式有罢工、建立工会、建立政党。

(6)

根据所学和材料五“企业家张謇对大量棉纱和棉布进口表示关切,特别在1895年的条约中允许建立外商独资棉纺厂的规定之后,他主张国内工业化,并且付诸实际行动”可知,《马关条约》签订,允许帝国主义在中国开办工厂;张謇的救国主张及其“付诸实际行动”的具体实践分别是实业救国、大生纱厂。

(7)

根据所学和材料六“到1960年,大多数原棉以及大量棉线和布料再次出产于亚洲、中国——英国、欧洲大陆和北美工业的核心地区,生产成本不断上升,残酷的价格竞争,削弱了棉花制造业的赢利能力——对殖民主义进行了最严峻的批评”可知,这体现的原因是,第三世界国家的崛起、欧美生产成本上升、建立国际政治经济新秩序的要求,材料中的现象也反映了当今世界经济全球化趋势。

(8)

此问相对开放,回答符合正确要点即可,如,符合世界潮流、技术创新。

26.(1)颁布推恩令;罢黜百家,尊崇儒术。

(2)多元开放、博大精深、兼收并蓄、泽被东西、全面繁荣、影响深远、世界领先;鉴真东渡、玄奘西游、遣唐使来华、唐朝与新罗关系密切等。

(3)经济繁荣;科技发达;文人地位高;文化昌盛;交通方便;社会生活丰富多彩等。

(4)废丞相,权分六部;废行中书省,设三司;废大都督府,设五军都督府,设厂卫特务机构;设军机处;八股取士、大兴文字狱、实行文化专制等;君主专制(或皇权)不断加强。

(5)改阴历为阳历,服色效洋式;新旧并呈,多元发展。

【详解】(1)根据材料一“华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。”和所学知识可知,政治上颁布推恩令,思想实行罢黜百家,尊崇儒术。

(2)特点:根据材料二“唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了‘胡风盛行’的景象。”和所学知识可知,唐文化的特点是多元开放、博大精深、兼收并蓄、泽被东西、全面繁荣、影响深远、世界领先。关于例子:结合所学知识可知,鉴真东渡、玄奘西游、遣唐使来华、唐朝与新罗关系密切等。

(3)根据材料三“公元960年宋代兴起,中国好像进入了现代,一种物质文化由此展开。货币之流通,较前普及。火药之发明,火焰器之使用,航海用之指南针,天文时钟,鼓风炉,水力纺织机,船只使用不漏水舱壁等,都于宋代出现。”和所学知识可从经济繁荣;科技发达;文人地位高;文化昌盛;交通方便;社会生活丰富多彩等方面回答。

(4)措施:根据材料四“明清时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。”和所学知识可知,明清统治者“大大强化了皇权”和“加强君主专制”的措施可从废丞相,权分六部;废行中书省,设三司;废大都督府,设五军都督府,设厂卫特务机构;设军机处;八股取士、大兴文字狱、实行文化专制等方面思考。特点:结合所学知识可知,君主专制(或皇权)不断加强。

(5)根据材料五“大清宣统五年,正月初三”“自变乱以来,一切新党竟袭洋夷之皮毛,不但遵行外洋之政治,改阴历为阳历,即服色亦效洋式,而外洋各国之夷蚕食鲸吞,日甚一日”得出改阴历为阳历,服色效洋式;根据材料五“来拜年者五十余人,皆系便衣便帽,无一顶戴之人,间有洋帽之人,较上年之情形迥然不同”得出新旧并呈,多元发展。

27.(1)甲午中日战争,清政府战败,引发了国人向日本学习的热潮。

戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用。

八国联军侵华战争,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前加深。

科举制的废除,留学成为一种选择,日本近、省钱、语言困难小。

孙中山在日本成立同盟会,为一批热血青年所向往等。

(2)新文化运动;五四运动;中国共产党的成立;国共合作(联俄、联共、扶助农工);辛亥革命后军阀混战的黑暗局面,又迫使许多有头脑的学人重新思考中国的前途和命运,出国留学自然是解决这一问题的重要途径之一;民族资本主义的发展;俄国十月革命胜利;第一次世界大战等

(3)改革开放

(4)为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证。

客观上促进了共产党的成立和社会主义思想的传播。

为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障。

【详解】(1)背景:根据“出现了争先恐后往日本留学,借以寻求救国救民良方的热烈场面”结合20世纪初的一些政治事件分析,得出甲午中日战争,清政府战败,引发了国人向日本学习的热潮;戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用;八国联军侵华战争,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前加深;科举制的废除,留学成为一种选择,日本近、省钱、语言困难小;孙中山在日本成立同盟会,为一批热血青年所向往等。

(2)因素:国内:根据“第二次留学潮涌现在五四运动到20世纪三四十年代,此次留学潮持续时间较长,平衡而有序”结合所学知识,从国内政治、经济、文化等角度分析,得出新文化运动;五四运动;中国共产党的成立;国共合作(联俄、联共、扶助农工);辛亥革命后军阀混战的黑暗局面,又迫使许多有头脑的学人重新思考中国的前途和命运,出国留学自然是解决这一问题的重要途径之一;民族资本主义的发展。国际:根据“以留美、留法、留苏为中心。客观上,促进了共产党的成立和社会主义思想的传播”得出俄国十月革命胜利;第一次世界大战等。

(3)根据“第三次留学潮出现在1978年后”结合所学知识,得出第三次留学潮的出现与我国的改革开放政策息息相关。

(4)影响:根据“其直接为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证”得出为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证;根据“客观上,促进了共产党的成立和社会主义思想的传播”得出客观上促进了共产党的成立和社会主义思想的传播;根据“它为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障”得出为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障。

一、选择题

1.(2022·山东枣庄·统考模拟预测)有同学在历史笔记本上绘制了一幅经济发展示意图(下图),他描绘的是

A.自然经济 B.外国资本主义 C.民族资本主义 D.官僚资本主义

2.(2022·山东·统考一模)以下文字取自老舍先生的话剧《茶馆》,文中对话反映的主旨是( )

(时间:1898年初秋。地点:北京裕泰大茶馆。) 秦仲义:把本钱拢到一块儿,开工厂! 王利发:开工厂? 秦仲义:嗯,顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救国……只有那么办,国家才能富强!

A.民生主义 B.思想解放 C.实业救国 D.外争主权

3.(2022·山东济宁·统考一模)长江三角洲地区是中国民族工业较早兴起的地区。下表反映了1895-1910年长三角地区纺纱工业的部分发展情况。下列判断正确的是

时间 厂名 创办人 资本来源

1897年 苏州苏纶纱厂 陆润庠(国子监祭酒) 苏州商务局筹款

1899年 南通大生纱厂 张謇(翰林院编修) 领用官机,征集商人资本

1905年 无锡振新纱厂 荣敬宗(钱庄主)

1910年 上海公益纱厂 祝大椿(怡和买办) 后改制为中英合资

A.纱厂的创立得益于民国政府的支持 B.纱厂的创办受实业救国思潮的影响

C.纱厂的创办者都是儒学士大夫出身 D.纱厂的创办资金来自地方政府拨款

4.(2022·山东·统考二模)近代中国,提出并努力践行“实业救国”思想的实业家是( )

A.严复 B.荣氏兄弟 C.张骞 D.侯德榜

5.(2022·山东日照·校考模拟预测)下图是中国近代民族工业的发展示意图,对此下列解读最准确的是

A.中国近代民族工业总体上呈现平稳发展趋势

B.生产技术落后是中国近代民族工业遭遇挫折的主要原因

C.辛亥革命的爆发是1912-1919年民族工业迅猛发展的主要原因

D.两个“低谷点”出现的共同原因都是由于帝国主义的侵略

6.(2022·山东济宁·统考模拟预测)第一次世界大战期间,全国华资纱厂的纱锭,由48.4万余枚增至128.4万余枚,增长157.9% ; 织布机由2016台增至5825台,增长188.9%。出现这种变化的主要原因是

A.清政府鼓励民族工业的发展 B.民族工业打败了列强在华的企业

C.民族工业得到大量外国资本 D.西方列强暂时放松了对中国的经济侵略

7.(2022·山东滨州·统考模拟预测)下图是中国棉纺织业布机数(1912-1921年)和机制面粉业年产量(1913-1921年)柱状图。该图反映了

A.列强加大对中国的商品倾销

B.中国近代民族工业开始起步

C.中国重工业获得了初步发展

D.民族工业获得快速发展良机

8.(2022·山东济南·统考一模)下图可知,中国近代民族工业发展的特点是( )

A.发展历程艰难曲折 B.地区之间很不平衡

C.主要集中在重工业部门 D.主要集中在轻工业部门

9.(2022·山东青岛·统考一模)观察以下“中国近代民族工业分布示意图”,对近代民族工业的特点分析错误的一项是( )

A.近代民族工业大多分布在东南沿海 B.近代民族工业以重工业为主

C.近代民族工业以轻工业为主 D.近代民族工业大量发展了食品工业

10.(2022·山东潍坊·统考二模)下表是1911年至1919年期间上海的《申报》所刊登的纺织类广告数量信息。对此理解正确的是( )

年份 类别 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

中资(个) 6 19 20 24 36 23 20 24 20

外资(个) 4 7 9 12 18 18 6 10 22

A.纺织业是实业救国的根本 B.纺织业迎来发展黄金时代

C.内外环境影响纺织业兴衰 D.民族资本主义的顺利发展

11.(2022·山东滨州·统考模拟预测)南京临时政府规定:官员不分级别,都以西式大氅或燕尾服作为礼服。女子礼服,上装是对襟衫,下装是裙子。这一规定的实质是南京临时政府

A.重视服饰身份象征 B.强制推行服装统一

C.大力推进社会平等 D.全面学习西方文化

12.(2022·山东潍坊·统考中考真题)分析下表中各国的措施,它们产生的相同作用是( )

国家 措施

俄国 彼得一世强令俄国男子剃须

日本 明治政府发布“散发废刀令”

中国 民国政府颁布剪辫令,易服饰

A.准备了对外扩张的条件 B.壮大了资产阶级的力量

C.实现了富国强兵的目标 D.推动了学习西方的进程

13.(2022·山东青岛·统考中考真题)20世纪20年代初期一次民意测验表明,爱吃中餐者占77%,爱吃西餐、中式西餐、兼食中餐者占23%。中西餐交相辉映,共同构成了民国饮食业的新格局。材料反映了民国时期( )

A.民主共和的进程 B.新式教育的出现 C.文学艺术的发展 D.社会生活的变化

14.(2022·山东临沂·统考二模)纪录片(复兴之路)的解说词中写到:“皇帝倒了,辫子剪了,这是1912年给中国人最大的感受”。这种“感受”源自中国( )

①封建君主专制制度被推翻 ②近代社会性质的改变

③近代社会生活习俗的变化 ④满清王朝统治的结束

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.(2022·山东临沂·统考中考真题)下图是一位初中学生在探究学习中搜集的资料。根据这些资料,可以判断出该探究学习的主题是( )

A.中国近代新式教育的发展 B.近代中国新式报纸的发展

C.中国近代文化事业的发展 D.民国时期影响较大的刊物

16.(2022·山东东营·模拟预测)中国近代教育和文化事业得到很大发展。以下史实不能反映这种变化的是( )

A.英国商人美查在上海创办《申报》 B.落第举人王长益到京师大学堂报名

C.商务印书馆出版《最新教科书》 D.滨州杜氏家族一门十二进士

17.(2022·山东临沂·统考一模)《申报》1872年创刊于上海,是近代中国影响最大的报纸之一,“凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,靡不毕载”。材料所述现象的出现,说明了( )

A.《申报》是近代中国存在时间最长中文报纸

B.报纸作为大众传媒工具刊登的内容广泛

C.《申报》是最受当时人们喜欢的报纸

D.报纸是反映当时社会习俗和时政的唯一途径

18.(2022·山东临沂·统考一模)下图所列史实反映了一座中国城市自近代以来的若干历史记忆。由此,推断该城市当为( )

A.上海 B.广州 C.武汉 D.北京

19.(2022·山东临沂·统考一模)近代中国人创办的第一个规模最大的文化出版机构,与北京大学同时被誉为“中国近代文化的双子星”,这一文化出版机构是

A.开明书店 B.商务印书馆 C.三联生活书店 D.中华书局

20.(2022·山东东营·统考一模)筹拍电视剧《l908年北京故事》中的四个场景:①数名来京参加科举考试的读书人正在找客栈住宿;②王先生在街上遇到两个京师大学堂的学生;③清军到处搜捕革命党人,见到剪了辫子的就重点盘查;④朋友相见多行握手、鞠躬礼。这些场景中史事正确的是

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

21.(2022·山东聊城·统考一模)一定的思想文化是一定时期的社会政治经济的反映。1942年,毛泽东在延安文艺座谈会上发表重要讲话,提出文艺为工农兵服务的方针。解放区的文艺工作者深入工农群众,创造出一批优秀文艺作品。如( )

A.京剧电影《定军山》 B.白话小说《狂人日记》

C.革命歌曲《黄河大合唱》 D.大型歌剧《白毛女》

22.(2022·山东潍坊·统考中考真题)20世纪,中国涌现出许多以下图为代表的优秀作品。它们强大的生命力在于( )

A.符合大众审美 B.顺应时代潮流 C.创作技法高超 D.表现形式多样

23.(2022·山东滨州·统考中考真题)聂耳在1932年2月7日的日记中写道:“怎样去做革命的音乐?”“……一天花几个钟头苦练基本练习,几年、几十年后成为一个小提琴家又怎样?你演奏一曲贝多芬的奏鸣曲能够兴奋起、可以鼓动起劳苦大众的情绪吗?不对,此路不通!早些醒悟吧!” 材料反映出聂耳( )

A.追求艺术的完美 B.强烈的民族责任感

C.努力成为小提琴家 D.致力创作大众音乐

24.(2022·山东德州·统考一模)下列歌曲所反映的历史事件按先后排序正确的是( )

①《八路军进行曲》 ②《国民革命歌》

③《解放区的天》 ④《飞越大渡河》

A.①②③④ B.③①②④ C.④③①② D.②④①③

二、综合题

25.(2022·山东菏泽·模拟预测)哈佛大学教授斯文·贝克特在其巨著《棉花帝国》中,展现了一部改变世界面貌的棉花产业史。阅读下列材料,回答问题。

材料一:古代的棉花种植起源于南亚、中美洲和东部非洲,在区域经济中“扮演重要的角色”。……在种棉技术于12到14世纪传入欧洲之后,因为欧洲人无法控制原棉的生产与贸易,棉花也没有成为“全球商品”。

(1)根据材料一,指出棉花种植的起源地。概括其传入欧洲之后没有成为“全球商品”的原因。

材料二:

(2)根据材料二,概括棉花产业中心发生的变化。从图一示意图中任选一段行程,仿照示例说明其与棉花产业发展之间的关联。示例:出程为欧洲的棉花产业提供了商品销售市场。

(3)结合所学,分析材料二中“英国棉织产业的革命性变化”成为该国哪一历史事件的起点?印度人民为反对英国殖民侵略,在19~20世纪掀起了哪些反抗斗争?

材料三:美国南部有适宜的降雨量、无霜期,以及肥沃的土壤。种植园主开始大量种植棉花,向英国出口的棉花数量迅速增长。惠特尼建造了一种新轧花机器,将生产效率提高了50倍。联邦政府以武装夺取外国领土、驱赶美洲印第安人等方式获得了许多适宜棉花种植的新土地。为了扩大棉花生产,种植园主购买大量奴隶。……美国成了新兴的棉花帝国。但是,美国南方棉花种植独特的经济体制与北方工业化和刚刚出现的自由劳动相冲突,给这个新生国家带来危机。

(4)根据材料三,分析美国成为新兴棉花帝国的原因。结合所学,写出“这个新生国家的危机”是如何解决的?

材料四:一周6天,每天至少12个小时,妇女、儿童和男人填满机器、操作机器、修理机器和监督机器。……他们努力工作,生活贫困,死的很早。……全球棉花工业依靠无产阶级化的劳动,同时它本身也是最大的促进劳动力无产阶级化的机构之一。……在19世纪末及此后,罢工、工会和工人阶级政党在民族国家所提供的日益有利的条件下如雨后春笋般涌现,并成功地大为改善了工人的工作条件。

(5)根据材料四,概括棉花产业工人的生产和生活状况。并指出为改变这种状况,工人采用的斗争方式。

材料五:面对进口棉纺织品对国内手工业的压力,并且有着建立工业经济的愿望,中国和其他国家的政治家和资本家寻求用国内生产取代进口的办法。企业家张謇对大量棉纱和棉布进口表示关切,特别在1895年的条约中允许建立外商独资棉纺厂的规定之后,他主张国内工业化,并且付诸实际行动……

(6)材料五中的“条约”是指哪一条约?结合所学,写出张謇的救国主张及其“付诸实际行动”的具体实践一例。

材料六:到1960年,大多数原棉以及大量棉线和布料再次出产于亚洲、中国、苏联和印度。……在英国、欧洲大陆和北美工业的核心地区,生产成本不断上升,残酷的价格竞争,削弱了棉花制造业的赢利能力。……资本丰富的商人和银行家及其全球南方统治者努力创造有利于棉花工业化的条件,对殖民主义进行了最严峻的批评。……随着欧洲和美国棉花制造业的衰退,棉花帝国出现了一种新的商人,(它们)是从全球采购其品牌商品并向全球消费者销售的大型公司。

——以上材料均摘自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(7)根据材料六和所学知识,分析20世纪下半叶欧美主导的棉花帝国走向崩溃的原因。材料中的现象也反映了当今世界哪一经济发展趋势?

(8)从上述材料的探究中,你得到哪些认识?

26.(2022·山东滨州·统考二模)每一个时期都是历史发展的重要节点,每一个时期都有自己的独特文明。阅读下列材料,回答问题。)

材料一:华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

(1)汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在政治、思想方面分别采取了什么措施?

材料二:唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的中外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。

——摘编自人民教育出版社《中国古代史(全一册)》

(2)根据材料二和所学知识概括唐文化的特点,并举例说明“中国同亚非欧频繁往来”。

材料三:美国密歇根大学历史学家黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元960年宋代兴起,中国好像进入了现代,一种物质文化由此展开。货币之流通,较前普及。火药之发明,火焰器之使用,航海用之指南针,天文时钟,鼓风炉,水力纺织机,船只使用不漏水舱壁等,都于宋代出现。”

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活中国的宋朝。”中国学者余秋雨也曾说过:“我最向往的朝代就是宋朝!”中国作家唐欣则出版了《我愿意活在宋朝》的大作。

(3)根据材料三并结合所学知识,请指出黄仁宇、余秋雨等人愿意活在宋朝的原因。

材料四:明清时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。明朝一度出现强盛局面,郑和下西洋成为中国乃至世界航海史上的壮举……清朝统一全国后,加强君主专制,并对西藏、新疆,台湾及附属岛屿、南海诸岛等进行有效的管辖。

——部编(五·四学制)《中国历史》

(4)据材料四并结合所学知识,指出明清统治者“大大强化了皇权”和“加强君主专制”的措施,这反映了我国古代政治发展的什么特点?

材料五:1913年的一则日记(部分):“大清宣统五年,正月初三。自变乱以来,一切新党竟袭洋夷之皮毛,不但遵行外洋之政治,改阴历为阳历,即服色亦效洋式,而外洋各国之夷蚕食鲸吞,日甚一日……来拜年者五十余人,皆系便衣便帽,无一顶戴之人,间有洋帽之人,较上年之情形迥然不同”。

(5)据材料五指出辛亥革命后社会生活方面发生的重大变化,当时的社会生活呈现出什么特点。

27.(2022·山东淄博·统考二模)近代以来,在“以谁为师”的时代命题下,一批批的中国人背井离乡,走出国门,探寻救国富国之路。阅读材料,回答问题。

材料:正规意义上的出国留学是1840年鸦片战争后才形成的。也就是说中国的留学教育只有一个半世纪多一点,却涌现了三次颇有影响的留学大潮。

第一次留学潮出现于20世纪初,出现了争先恐后往日本留学,借以寻求救国救民良方的热烈场面,其直接为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证。

第二次留学潮涌现在五四运动到20世纪三四十年代,此次留学潮持续时间较长,平衡而有序,以留美、留法、留苏为中心。客观上,促进了共产党的成立和社会主义思想的传播。

第三次留学潮出现在1978年后。在邓小平亲自关怀和指导下,留学人数逐年递增,到2004年,教育部公布的数字是70万,这真是史无前例的留学大潮。它为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障。

——汇编自李喜所《百年留学潮与中国现代化》、《中国近现代史上的三次留学大潮》

(1)据材料结合所学,分析20世纪初出现争先恐后往日本留学的社会背景。

(2)据材料结合所学,从国内、国际两个方面分析推动第二次留学潮因素有哪些?

(3)据材料结合所学,写出第三次留学潮的出现与我国的哪一政策息息相关?

(4)根据材料指出留学潮对中国社会产生的影响。

参考答案:

1.C

【详解】根据材料并结合所学可知,19世纪六七十年代,在半殖民地半封建社会的中国,民族资本主义经济在外国资本主义和本国封建主义压迫的夹缝中产生;1895年甲午战后,清政府放宽了民间设厂的限制,民族资本主义得到了初步发展;一战期间,欧洲列强忙于战争,暂时放松了对华侵略,民族资本主义出现短暂春天;1927年南京国民政府成立后,开展国民经济建设运动,民族资本主义发展较快;抗战时期,由于战争破坏、日军的掳掠等,民族资本主义受到空前打击;解放战争时期,由于国民政府的恶性通货膨胀政策、战争的破坏、官僚资本的搜刮、美国经济侵略等,使民族资本主义陷入绝境;新中国成立后,对民族资本主义工业进行了调整和改造,使其获得了新生。这与材料中的经济发展示意图相符,故C项正确;自然经济在近代逐步瓦解,且1952年土改完成后就已经不存在了,这与材料不符,故A项错误;外国资本主义出现在鸦片战争后,且在1949年新中国成立时已经被没收,这与材料不符,故B项错误;官僚资本主义存在于1927-1949年,这与材料主旨不符,故D项错误。

2.C

【详解】根据题干中的信息“顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救中国”可知是实业救国。结合所学知识可知,清末状元张謇“深感要挽回国家利益,必须发展本国的工商业”,提出了“实业救国”的口号,并身体力行回乡创办了大生纱厂等一系列企业。C项正确;民生主义,与辛亥革命相关,排除A项;思想解放,与新文化运动相关,排除B项;外争主权,与五四运动相关,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】根据题干“1895—1910年”并结合所学知识可知,19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。甲午中日战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展。状元实业家张謇主动放弃高官厚禄,毅然回到家乡创办大生纱厂,带动了很多中国人走上“实业救国”道路。因此,题干表格反映了甲午战后,民族资本主义企业家受到实业救国思潮的影响,纷纷办厂,B项正确;民国政府建立是1912年,与题干“1895—1910年”不符,排除A项;表格中只有陆润庠和张謇是儒学士大夫,排除C项;从表格可知,仅有1897年的苏州苏纶纱厂的资金来源于地方政府拨款,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据所学知识可知,甲午中日战争惨败后,中国民族危机空前严重,清末状元张謇提出“实业救国”思想,创办了大生纱厂等一批近代工业,被誉为“状元实业家”,C项正确;严复是维新派代表人物,翻译《天演论》,排除A项;一战期间,荣氏兄弟创办了福新面粉厂、申新纺织公司等企业,不是“实业救国”思想的提出者,排除B项;侯德榜是近代中国著名的化学家,侯氏制碱法的创始人,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】依据示意图和所学知识,近代民族工业发展的两个“低谷点”分别是在1919年后和1937年后,结合所学知识,1918年第一次世界大战结束,帝国主义列强卷土重来,1937年日本发动全面侵华战争,因此共同原因都是由于帝国主义的侵略,D项正确;依据题干可知,中国近代民族工业总体上呈现曲折发展的趋势,具有强烈的波动性,排除A项;近代民族工业遭遇挫折的主要原因是诞生于半殖民地半封建社会的环境,面临中外反动势力的压迫,排除B项;1912-1919年民族工业迅猛发展的主要原因是欧洲列强忙于一战,暂时放松了对中国的经济侵略,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】根据所学可知,第一次世界大战期间,西方列强暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了大发展,故D符合题意;1895年后清政府鼓励民族工业的发展,民族工业在一定程度上抑制了列强在华企业的经济侵略,民族工业不会得到大量外国资本,故ABC均不符合题意。故选D。

7.D

【详解】根据“中国棉纺织业布机数(1912-1921年)和机制面粉业年产量(1913-1921年)柱状”可知,题干反映中国棉纺织业布机数(1912-1921年)和机制面粉业年产量(1913-1921年)呈现不断上升的趋势,结合所学可知,辛亥革命的成功,冲击了封建制度,促进了中国民族资本主义工业的发展.海外华侨竞相投资国内近代企业。第一次世界大战期间,帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国经济的掠夺,中国民族工业得到了个发展机会,进入“黄金时代”。D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

8.A

【详解】由如图可知,中国近代民族工业发展发展历程的特点是发展历程艰难曲折。19世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。甲午中日战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展。辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令,各种实业团体纷纷涌现,人们竞相投资设厂,海外华侨也归国创业,掀起了发展实业的热潮。第一次世界大战期间,西方列强忙于欧洲战事,暂时放松了对中国的经济侵略,中国民族工业获得了迅速发展的良机,出现了“短暂的春天”。第一次世界大战后,帝国主义经济势力卷土重来,民族资本主义发展再度受挫,A项正确;图片未显示地区发展、轻重工业分布信息,故排除BCD项。故选A项。

9.B

【详解】结合所学内容可知,由于资金少、技术薄弱,近代民族工业以轻工业为主,B项说法有误,符合题意;近代民族工业大多分布在东南沿海,以轻工业为主 ,大量发展了食品工业,ACD项说法正确,不符合题意,排除。故选B项。

10.C

【详解】1911年到1919年的中资企业数量明显增加,这主要和一战期间列强放松对华的侵略、辛亥革命的影响、群众反帝爱国运动、政府政策支持等有关,说明的是内外环境影响纺织业兴衰,C项正确;实业救国在半殖民地半封建社会的中国行不通,排除A项;B不符合材料的主旨,排除B项;民族资本主义在旧中国发展艰难,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据题干“南京临时政府规定:官员不分级别,……”可知,材料体现了南京临时政府以法律的宗室规定官员服饰的无差别性,实质彰显了民主平等思想,大力推进社会平等,C正确;题干“官员不分级别,都以……”可知,“重视服饰身份象征”不符合题意,排除A;“强制推行服装统一”是表面现象,排除B;题干“……女子礼服,上装是对襟衫,下装是裙子”可知,“全面学习西方文化”与题意不符,排除D。故选C。

12.D

【详解】根据材料中,彼得一世强令俄国男子剃须、明治政府发布“散发废刀令”、民国政府颁布剪辫令,易服饰,这些措施都推动了学习西方的进程,D项正确;民国政府颁布剪辫令,易服饰不是为了对外扩张,排除A项;彼得一世强令俄国男子剃须没有壮大了资产阶级的力量,排除B项;民国政府颁布剪辫令,易服饰没有实现了富国强兵的目标,排除C项。故选D项。

13.D

【详解】材料内容设涉及的是20世纪20年代民国初期人们饮食的变化,反映的是民国时期社会生活的变化,D项正确;材料内容与民主共和制进程无关,排除A项;材料内容与教育无关,排除B项;材料内容与文学艺术无关,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】结合所学内容可知,1911年爆发了辛亥革命,推翻了君主专制制度,社会风俗发生了巨大的转变,所以“皇帝倒了,辫子剪了”这种感受源自封建君主专制制度被推翻,社会习俗生活发生变化,满清王朝统治结束,①③④符合题意,C项正确;辛亥革命后中国的社会性质没有发生变化,②不符合题意,排除包含②的ABD项。故选C项。

15.B

【详解】这位学生搜集的资料都与中国近代的报纸有关,说明主题应该是近代中国新式报纸的发展,B项正确;仅根据报纸一项内容并不能体现新式教育的发展和近代文化事业的发展,排除AC项;材料中没有比较信息,不能体现影响较大,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】依据所学可知,近代教育和文化事业得到很大发展,近代出现的报纸有《申报》,近代创办的出版机构有商务印书馆,近代创办的新式学堂有京师大学堂。而中国近代新式教育制度是在废除科举的基础上发展起来的。1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂。清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止,并令学务大臣迅速颁发各种教科书。所以滨州杜氏家族一门十二进士属于科举制的范畴,不属于中国近代教育和文化事业变化,D项符合题意。由此分析ABC三项均是中国近代教育和文化事业的变化,不符合题意,排除,故选D。

17.B

【详解】根据材料“《申报》1872年创刊于上海,日后成为中国近代影响最大的报纸之一,凡国家之政治,风俗之变迁,中外交涉之要务,商贾贸易之利弊,与夫一切可惊可愕可喜之事,足以新人听闻者,廉不毕载”可知,《申报》作为当时最有影响力的报纸之一,其刊载的内容包括国家政治、风俗变迁、中外要闻、商业事宜等,说明《申报》作为大众传媒工具刊登的内容广泛,B项正确;材料内容主要体现了《申报》刊登的内容,没有强调《申报》是近代中国存在时间最长中文报纸,排除A项;根据材料信息可知,《申报》是近代中国影响最大的报纸之一,但不代表《申报》是最受当时人们喜欢的报纸,材料内容没有体现民众对《申报》的态度,排除C项;报纸能够反映当时社会风俗和时政,但不是唯一途径,排除D项。故选B项。

18.A

【详解】根据所学知识,1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》。1897年,上海创办的商务印书馆,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。1972年在上海创办的《申报》,是近代中国存在时间最长的中文报纸。综上所述,图片反映的史实都与上海有关,A项正确;广州、武汉、北京不是三幅图片共同反映城市,排除BCD项。故选A项。

19.B

【详解】结合所学知识可知,1897年在上海创办的商务印书馆,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。故B符合题意;开明书店是20世纪上半叶在中国开设的一个著名出版机构,故A不符合题意;三联生活书店与题干信息不符,故C不符合题意;中华书局全名为中华书局股份有限公司,是中国一家集编辑、印刷、出版、发行于一体的出版机构,于1912年1月1日由陆费逵筹资创办于上海。故D不符合题意。故选B。

20.D

【详解】根据所学可知,1908年,是清政府立宪运动时期,这一时期,京师大学堂发展很快,清军严厉镇压革命派,见到剪了辫子的就重点盘查,D项正确;科举制在1905年废除,辛亥革命后推行鞠躬礼,排除ABC三项。故选D项。

21.D

【详解】解放区的文艺工作者深入工农群众,创造出一批优秀文艺作品,代表作有大型歌剧《白毛女》,这部1940年代抗日战争末期在中国共产党控制的解放区创作的是一部具有深远历史影响的文艺作品。此作品后来被改编成多种艺术形式,经久不衰,D项正确;京剧电影《定军山》是在1905年拍摄,排除A项;《狂人日记》是新文化运动时期的作品,排除B项;革命歌曲《黄河大合唱》是在抗日战争时期创作,排除C项。故选D项。

22.B

【详解】根据材料“《狂人日记》、《愚公移山》、《黄河大合唱》”并结合所学可知,鲁迅的《狂人日记》是新文化运动期间的著作,揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗;徐悲鸿的《愚公移山》创作之时,正值中国人民抗日的危急时刻,画家意在以形象生动的艺术语言表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民大众去争取最后的胜利;《黄河大合唱》是抗日战争期间,以中华民族的发源地黄河为背景,热情地讴歌了中华儿女不屈不挠,保卫祖国的必胜信念,这些作品都顺应了时代发展的潮流,B项正确;ACD项从材料中无法得出,排除。故选B项。

23.B

【详解】根据材料“你演奏一曲贝多芬的奏鸣曲能够兴奋起、可以鼓动起劳苦大众的情绪吗?不对,此路不通!早些醒悟吧!”可知,聂耳有强烈的民族责任感,他要通过音乐唤起劳苦大众的情绪,B项正确;追求艺术的完美,题干未体现,排除A项;努力成为小提琴家与“几十年后成为一个小提琴家又怎样?”不符,排除C项;致力创作大众音乐,题干未体现,排除D项。故选B项。

24.D

【详解】根据题干和所学可知,①《八路军进行曲》是一首诞生在中华民族奋起抗击日本侵略者的炮火声中的时代战歌,创作于1939年;②《国民革命歌》创作于1926年的国民大革命时期;③《解放区的天》创作于1943年;④《飞越大渡河》创作于长征时期(1936年) 。因此下列歌曲出现的先后顺序是②④①③,故D项符合题意;①《八路军进行曲》是一首诞生在中华民族奋起抗击日本侵略者的炮火声中的时代战歌,创作于1939年;晚于②《国民革命歌》创作于1926年的国民大革命时期;故ABC不符合题意;故选D。

25.(1)南亚、中美洲和东部非洲,新航路没有开辟。

(2)由亚非多独立中心转向欧洲;归程为欧洲的棉花产业提供了原材料。

(3)工业革命,印度民族大起义、非暴力不合作运动。

(4)自然条件优越、种植园主的大量投入、新式棉花工具的出现、国土的扩大。南北战争。

(5)工作时间长、劳动强调大、生活和工作环境恶劣;罢工、建立工会、建立政党。

(6)《马关条约》;实业救国,大生纱厂。

(7)第三世界国家的崛起、欧美生产成本上升、建立国际政治经济新秩序的要求,经济全球化。

(8)符合世界潮流、技术创新。

【解析】(1)

根据所学和材料一“古代的棉花种植起源于南亚、中美洲和东部非洲、因为欧洲人无法控制原棉的生产与贸易”可知,棉花种植的起源地有南亚、中美洲和东部非洲,其传入欧洲之后没有成为“全球商品”的原因是新航路没有开辟。

(2)

根据所学和材料二“公元1000年以前,亚非等地区独立形成多个棉花种植和纺织技术中心,史称棉花部落。16世纪初期,哥伦布远航使得欧洲有了建立世界棉花帝国的可能”可知,棉花产业中心由亚非多独立中心转向欧洲,归程为欧洲的棉花产业提供了原材料。

(3)

根据所学和材料二“英国棉织产业的革命性变化”可知,“英国棉织产业的革命性变化”成为工业革命的起点,印度人民为反对英国殖民侵略,在19~20世纪掀起的反抗斗争有印度民族大起义、非暴力不合作运动。

(4)

根据所学和材料三“美国南部有适宜的降雨量、无霜期,以及肥沃的土壤。种植园主开始大量种植棉花,向英国出口的棉花数量迅速增长。惠特尼建造了一种新轧花机器,将生产效率提高了50倍。联邦政府以武装夺取外国领土、驱赶美洲印第安人等方式获得了许多适宜棉花种植的新土地”可知,这体现的原因是,自然条件优越、种植园主的大量投入、新式棉花工具的出现、国土的扩大;“这个新生国家的危机”是通过南北战争解决。

(5)

根据所学和材料四“一周6天,每天至少12个小时,妇女、儿童和男人填满机器、操作机器、修理机器和监督机器。……他们努力工作,生活贫困,死的很早”可知,这体现的状况是,工作时间长、劳动强调大、生活和工作环境恶劣;为改变这种状况,工人采用的斗争方式有罢工、建立工会、建立政党。

(6)

根据所学和材料五“企业家张謇对大量棉纱和棉布进口表示关切,特别在1895年的条约中允许建立外商独资棉纺厂的规定之后,他主张国内工业化,并且付诸实际行动”可知,《马关条约》签订,允许帝国主义在中国开办工厂;张謇的救国主张及其“付诸实际行动”的具体实践分别是实业救国、大生纱厂。

(7)

根据所学和材料六“到1960年,大多数原棉以及大量棉线和布料再次出产于亚洲、中国——英国、欧洲大陆和北美工业的核心地区,生产成本不断上升,残酷的价格竞争,削弱了棉花制造业的赢利能力——对殖民主义进行了最严峻的批评”可知,这体现的原因是,第三世界国家的崛起、欧美生产成本上升、建立国际政治经济新秩序的要求,材料中的现象也反映了当今世界经济全球化趋势。

(8)

此问相对开放,回答符合正确要点即可,如,符合世界潮流、技术创新。

26.(1)颁布推恩令;罢黜百家,尊崇儒术。

(2)多元开放、博大精深、兼收并蓄、泽被东西、全面繁荣、影响深远、世界领先;鉴真东渡、玄奘西游、遣唐使来华、唐朝与新罗关系密切等。

(3)经济繁荣;科技发达;文人地位高;文化昌盛;交通方便;社会生活丰富多彩等。

(4)废丞相,权分六部;废行中书省,设三司;废大都督府,设五军都督府,设厂卫特务机构;设军机处;八股取士、大兴文字狱、实行文化专制等;君主专制(或皇权)不断加强。

(5)改阴历为阳历,服色效洋式;新旧并呈,多元发展。

【详解】(1)根据材料一“华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。”和所学知识可知,政治上颁布推恩令,思想实行罢黜百家,尊崇儒术。

(2)特点:根据材料二“唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了‘胡风盛行’的景象。”和所学知识可知,唐文化的特点是多元开放、博大精深、兼收并蓄、泽被东西、全面繁荣、影响深远、世界领先。关于例子:结合所学知识可知,鉴真东渡、玄奘西游、遣唐使来华、唐朝与新罗关系密切等。

(3)根据材料三“公元960年宋代兴起,中国好像进入了现代,一种物质文化由此展开。货币之流通,较前普及。火药之发明,火焰器之使用,航海用之指南针,天文时钟,鼓风炉,水力纺织机,船只使用不漏水舱壁等,都于宋代出现。”和所学知识可从经济繁荣;科技发达;文人地位高;文化昌盛;交通方便;社会生活丰富多彩等方面回答。

(4)措施:根据材料四“明清时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。”和所学知识可知,明清统治者“大大强化了皇权”和“加强君主专制”的措施可从废丞相,权分六部;废行中书省,设三司;废大都督府,设五军都督府,设厂卫特务机构;设军机处;八股取士、大兴文字狱、实行文化专制等方面思考。特点:结合所学知识可知,君主专制(或皇权)不断加强。

(5)根据材料五“大清宣统五年,正月初三”“自变乱以来,一切新党竟袭洋夷之皮毛,不但遵行外洋之政治,改阴历为阳历,即服色亦效洋式,而外洋各国之夷蚕食鲸吞,日甚一日”得出改阴历为阳历,服色效洋式;根据材料五“来拜年者五十余人,皆系便衣便帽,无一顶戴之人,间有洋帽之人,较上年之情形迥然不同”得出新旧并呈,多元发展。

27.(1)甲午中日战争,清政府战败,引发了国人向日本学习的热潮。

戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用。

八国联军侵华战争,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前加深。

科举制的废除,留学成为一种选择,日本近、省钱、语言困难小。

孙中山在日本成立同盟会,为一批热血青年所向往等。

(2)新文化运动;五四运动;中国共产党的成立;国共合作(联俄、联共、扶助农工);辛亥革命后军阀混战的黑暗局面,又迫使许多有头脑的学人重新思考中国的前途和命运,出国留学自然是解决这一问题的重要途径之一;民族资本主义的发展;俄国十月革命胜利;第一次世界大战等

(3)改革开放

(4)为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证。

客观上促进了共产党的成立和社会主义思想的传播。

为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障。

【详解】(1)背景:根据“出现了争先恐后往日本留学,借以寻求救国救民良方的热烈场面”结合20世纪初的一些政治事件分析,得出甲午中日战争,清政府战败,引发了国人向日本学习的热潮;戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用;八国联军侵华战争,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前加深;科举制的废除,留学成为一种选择,日本近、省钱、语言困难小;孙中山在日本成立同盟会,为一批热血青年所向往等。

(2)因素:国内:根据“第二次留学潮涌现在五四运动到20世纪三四十年代,此次留学潮持续时间较长,平衡而有序”结合所学知识,从国内政治、经济、文化等角度分析,得出新文化运动;五四运动;中国共产党的成立;国共合作(联俄、联共、扶助农工);辛亥革命后军阀混战的黑暗局面,又迫使许多有头脑的学人重新思考中国的前途和命运,出国留学自然是解决这一问题的重要途径之一;民族资本主义的发展。国际:根据“以留美、留法、留苏为中心。客观上,促进了共产党的成立和社会主义思想的传播”得出俄国十月革命胜利;第一次世界大战等。

(3)根据“第三次留学潮出现在1978年后”结合所学知识,得出第三次留学潮的出现与我国的改革开放政策息息相关。

(4)影响:根据“其直接为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证”得出为辛亥革命做了人才和思想舆论的保证;根据“客观上,促进了共产党的成立和社会主义思想的传播”得出客观上促进了共产党的成立和社会主义思想的传播;根据“它为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障”得出为中国人真正走向世界和现代化建设提供了人才和思想保障。

同课章节目录