部编版七年级语文下册21.《古代诗歌五首—登飞来峰》课件 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级语文下册21.《古代诗歌五首—登飞来峰》课件 (共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 956.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 15:31:58 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

王安石

登飞来峰

纵览中国诗歌的历史长河,文人为我们留下了浩瀚如海的佳作。仔细阅读后不难发现,从古至今,诗人都对“登高”这件事情有独钟。明代文学家谢榛说:“凡登高致思,则神交古人。穷乎遐迩,系乎忧乐”。登高望远成为文人情感抒发的载体,甚至成为文人的必修课和崇尚之风。千年前的一个夏天,有位年青人,途径浙江绍兴城外的宝林山,登上飞来峰,触发感想,作了一首诗,叫《登飞来峰》。今天,就让我们开启时空之旅,跨越千年,与诗人对话,感受诗的意境。

激趣导入

目标导航

1、有感情的朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2、体会诗人表达的情感,理解诗歌所蕴含的哲理。

3、学习知人论世的阅读方法,即联系作者的生平及其时代,更好地理解诗歌的内容,认识作品的价值和意义。

走近作者

王安石(1021年-1086年),字介甫,号半山,谥文,封荆国公。世人又称王荆公。北宋抚州临川人(今江西省抚州市临川区),北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。欧阳修称赞王安石:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”传世文集有《王临川集》、《临川集拾遗》等。其诗文各体兼擅,词虽不多,但亦擅长,且有名作《桂枝香》等。而王荆公最得世人哄传之诗句莫过于《泊船瓜洲》中的“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”

知人论世

他出生在一个小官吏家庭。父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。安石少好读书,记忆力特强,从小受到较好的教育。1042年登杨镇榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方官吏。1067年神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁钟山。其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点,被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。

《登飞来峰》为王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经绍兴,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

创作背景

知人论世

王安石变法是中国历史上针对北宋当时“积贫积弱”的社会现实,以富国强兵为目的的,而掀起的一场轰轰烈烈的改革。王安石以“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费”为原则,从理财入手,颁布了“农田水利法”、均输法、青苗法、免疫法(又称募役法)、市易法、方田均税法,并推行保甲法和将兵法以强兵。

知人论世

熙宁六年(1073年)大旱,安上门监郑侠画《流民图》,图中流民或身背锁械,或口食草根,告诉皇上说旱灾是王安石造成的,神宗大受刺激,对变法产生重大怀疑。王安石认为“水旱常数,尧、汤所不免”,司马光又上《应诏言朝廷阙失状》,随着改革深入,变法最大的支持者宋神宗发生动摇,熙宁七年(1074年)王安石第一次罢相,出知江宁府。变法运动由韩绛、吕惠卿等人继续执行,吕惠卿师心自用,引起朝中大臣的不满。熙宁八年二月,召王安石回京复职,继续执行新法。熙宁九年(1076年)爱子王雱病逝,王安石求退金陵,潜心学问,不问世事。

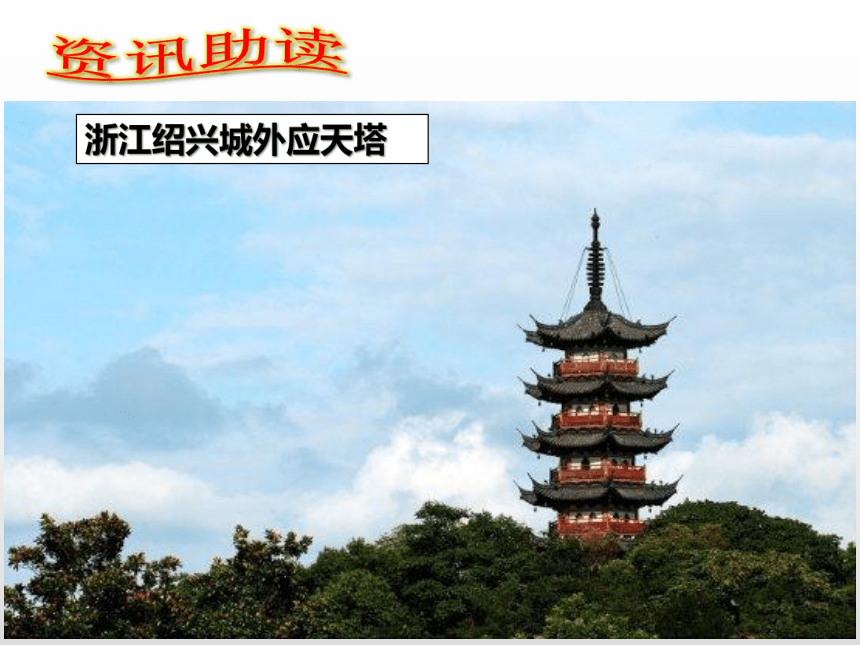

资讯助读

浙江绍兴城外应天塔

绍兴古城上的三座小山,撑起了绍兴2500多年的历史。其中之一的塔山,则充满传奇、富有侠义。穿过鲁迅故里街区,解放路和延安路口附近,便是塔山公园。塔山海拔29.4米,景点星罗密布,是绍兴极富传奇色彩的地方。《吴越春秋》记载,范蠡帮助越王勾践设计完绍兴城后,“琅琊东武海中山一夕自来,故名怪山。”翻译过来就是:天空飞来一座山,人们就叫它怪山。勾践在这怪山上修建了中国史上第一个天文台:“怪游台”,用以仰望天气和观察不明现象。又因此山形状如龟,当时也叫龟山。到了南朝,所谓“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”唐三藏弟子惠基法师到绍兴城南,发现塔山是一块宝地,于是在山上建宝林寺,山就称为宝林山。唐朝把宝林寺改名为应山寺,寺里有座塔——应天塔,宋明两朝重建并续修。十拱飞檐,建筑雄伟。应天塔,塔……塔山就这么叫出来了。北宋著名政治家、文学家王安石,也曾来过塔山。他非常激动,觉得此山和自己的官场奋斗有相似处。所以写下《登飞来峰》,充分表达了王安石的政治抱负和激情。

资讯助读

登/飞来峰

王/安石

飞来/山上/千寻/塔,

闻说/鸡鸣/见/日升。

不畏/浮云/遮/望眼,

只缘/身在/最/高层。

一读,知音

借助工具书,自读诗歌,读准字音,用“ / ”划出诗句的节奏。

二读,释义

(1)千寻:极言塔高。古以八尺为一寻,形容高耸。

(2)不畏:反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。

(3)浮云:暗喻奸佞的小人。汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。”唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

(

你能读懂诗意吗,请借助课本注释,与你同桌交流,说说诗句的意思。

释义小贴士

二读,释义

(4)缘 :因为。

(5)眼:视线。

(6)塔:铁塔。

(7)最高层:最高处。又喻最高决策层。

飞来峰顶有座高耸入云的塔, 听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶,登高望远心胸宽广。

二读,释义

三读,悟情

飞来山上千寻塔, 闻说鸡鸣见日升。

1、诗人写景的立足点在哪里? 用诗中原句回答。

飞来峰上千寻塔

寻:古代的度量单位。八尺为一寻,“千寻”极言塔高。“千”在这里不是实写,是指多。如我们学过的“飞流之下三千尺,疑是银河落九天。”“白发三千丈,缘愁似个长。”

三读,悟情

飞来山,即飞来之山之意。《会稽志》卷九引《吴越春秋》:“城既成,琅琊东武海山山一夕自来,故名怪山。”峰以飞来为奇,则其上之塔更奇。“千寻塔”,古以八尺(或云七尺、六尺)为一寻,千寻之塔,可想该有多高了。

三读,悟情

2、在这里诗人运用了什么样的表现手法?

夸张

3、诗人有没有看到“鸡一鸣时,见日始欲出” 的奇妙景象?诗中哪个词可以看出来?

闻说:听说。 鸡鸣见日升:传说。站在塔上,五更天鸡叫的时候就看见太阳升起。

《太平御览》引《封禅仪》:“泰山东南有山名日观,鸡一鸣时见日始出,长三丈。秦观者望见长安,吴观者望见会稽,周观者望见齐。”

4、前二句写飞来山上的塔有何特点?又是如何写的?

三读,悟情

第一句,诗人用“千寻”:夸张,从正面充分表现飞来峰和峰上古塔之高,暗示自己立足点之高。第二句,用“闻说”从侧面衬托飞来峰和塔的高耸,巧妙虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象,为下文登高揽胜后的议论、抒情作铺垫。表现诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

三读,悟情

5、请结合诗句简要分析第二句在全诗中的作用。

飞来峰高耸入云,传说在飞来峰的千寻塔上可以听见天鸡鸣叫,可以目睹壮观的东方日出,诗人借神话传说侧面烘托出飞来峰的高大,为下文“占据较高的立足点,树立远大目标”的议论做铺垫,使议论自然。

三读,悟情

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

1、作者处在飞来峰的高塔之上,有什么独特的感受呢?用原句回答 。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

2、在现代,“浮云”是一个很流行的词,你知道是什么意思吗?

出处古文:“不义而富且贵,于我如浮云”——孔子

释义:比喻不把某事物放在眼里。

三读,悟情

3、在这首诗中,“浮云”有什么隐含的深意呢?

在神宗皇帝支持下实行改革,积极推行新法,抑官僚制地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。 《登飞来峰》即作于1050年,当时他30岁,由宁波县令改任舒州通判。他向往美好前程,期待变革。

小贴士

三读,悟情

“故邪臣之蔽贤,犹浮云障日也。”——陆贾《新语慎微篇》。意思:西汉的人曾把浮云蔽日月比喻奸邪小人在皇帝面前对贤臣进行挑拨离间,让皇帝受到蒙蔽。)

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”——李白 天子与太阳同辉,“日”象征着帝王,

诗中“浮云”:比喻当时的保守势力

三读,悟情

4、王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语” 诗的前两句,作者写景极言塔高,是为了表达一种怎样的“情” 呢?请读一读三四句,说说作者想要表达一种怎样的“情” ?

这两句写登飞来峰的感想。表面看是:“我”登上峰塔的最高一层,站得高看得远,浮云是遮挡不住“我”的视野。其实是用典来直抒胸意。联系到诗人后来向宋宗上万言书,以及实行变法,与保守派的坚决斗争等,这可说是个战斗的宣言,表现作者变法革新的政治理想和远大的抱负,以及大无畏的精神。

复读,明理

1、后两句句用什么表达方式?你如何理解这句的意思?

议论 抒情。表面写不怕浮云遮住了远望的眼睛,只是因为身在最高的山峰。实际包含只有站得高,才能看得远的生活哲理。从而使人认识到:人不能只有眼前利益,应该放眼大局和长远。

复读,明理

“不畏”,显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。“浮云”,比喻、双关,既指眼前所看到的云层,又指困难、障碍以及阻挠变法的保守势力。诗中的“最高层”,字面指千寻塔的最高层,实指政治上的最高决策层。后两句写景、议论、抒情,表现诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理。

2、如何理解三、四句中的”不畏“、”浮云“、”最高层“的意思?

复读,明理

3、说说“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”一句所蕴涵的哲理。

只有站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

复读,明理

4、这首诗表达了一个怎样的主题?

这是一首登高揽胜之作,表达了作者为实现自己的理想而勇往直前,无所畏惧的进取精神,抒发了作者远大的政治抱负和对前途充满信心的思想感情,表现了作者高瞻远瞩的胸怀和坚毅无畏的气概,包含只有站得高,才能看得远的生活哲理。

深层探究

1、最后一句中的“自”字,有的写作“只”字,你认为哪一个字更好,为什么?

“自”:在诗中是自然之义,用在此处使诗句的原因解释不来得绝对;“只”:在诗中念起来通顺上口,更符合诗人的处境和心情。

深层探究

2、王安石被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”,从这首诗中,我们可以看出他有怎样的政治抱负呢?

本诗表达了他对保守势力的蔑视,以及要进入最高统治层,为实现自己的理想而勇往直前,无所畏惧的进取精神。

深层探究

3、请联系生活实际,具体探究这首诗所表达的人生哲理。

只有立足高远,才能够排除种种迷雾,看到事物的本来面目。无论生活或学习,都有一个较高的立足点和较为长远的目标,只有这样,他才能避开种种假象的迷惑,排除前进道路上的重重障碍,向理想之境迈进。只要努力践行,在纷繁复杂的表象中确认事物发展变化的规律,我们是能够做到的。

深层探究

4、结合诗歌内容,说说诗歌是怎样将写景、抒情、说理结合在一起的。

诗歌第一二句写景,虚实结合,为抒情、议论作铺垫;第三四句景、情、理交融。写景:高山之巅,浮云重生;抒情:不畏艰难;说理:登高望远。

比较,提升

同样是登高望远,陈子昂在《登幽州台歌》所表现的情感和王安石在《登飞来峰》中所变现的情感有何不同呢?同样是写山,并极言山高,杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”和王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”所表达的情感是否一样?

比较,提升

同样是登高望远,陈子昂随军出征,因谏言被贬,在“前不见古人,后不见来者”的寂寥中阐释的是的怀才不遇 情感,而仕途得意对前途无限憧憬的的王安石则是“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的无畏精神。

同样是写山,并极言山高,青年杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,年少气盛,抱负不凡王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”都表现了自己远大的抱负和积极向上,乐观自信的精神。

真题演练

1、对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.“不畏”显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

B.“浮云”指眼前的困难、障碍,比喻阻挠变法的小人或一切阻碍历史前进的势力。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

D

真题演练

2、《登飞来峰》赏析有误的是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰塔之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.这首诗前两句的意思是:我登上飞来峰顶寻找高高的塔,听说每天黎明鸡叫的时候,在那里可以看到日出。

C.这首诗的后两句表面看是写自然现象,实际暗指社会现象。这里表示自己站得高,看得远,不怕阻挠。

D.作者善于把抽象的事理寓于具体形象中,借景抒怀,表明自己不畏艰难,对前途充满信心。

B

真题演练

3、对全诗理解有误的一项:( )

A、首句紧扣诗题点名地点。“千寻”二字言其极高,其意为在飞来山上有一座千寻高塔。

B、第二句通过具体描写突出飞来山上“千寻塔”之高,其意为听说千寻塔上可见到旭日冉冉升起。

C、第三、四句以一、二句的铺垫为基础,引出全诗主旨,是前两句的内容的升华。

D、末两句意为观赏景物站在最高处,就不怕浮云遮住视野,有一览众山小的感觉。

D

结束语

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”“会当凌绝顶,一览众山小”王安石和杜甫那豪迈的气势在这两首诗中表现得淋漓尽致。同样也希望大家能在今后的学习和生活中,努力提高自己,因为只有站得高才能望得远。

感谢聆听

王安石

登飞来峰

纵览中国诗歌的历史长河,文人为我们留下了浩瀚如海的佳作。仔细阅读后不难发现,从古至今,诗人都对“登高”这件事情有独钟。明代文学家谢榛说:“凡登高致思,则神交古人。穷乎遐迩,系乎忧乐”。登高望远成为文人情感抒发的载体,甚至成为文人的必修课和崇尚之风。千年前的一个夏天,有位年青人,途径浙江绍兴城外的宝林山,登上飞来峰,触发感想,作了一首诗,叫《登飞来峰》。今天,就让我们开启时空之旅,跨越千年,与诗人对话,感受诗的意境。

激趣导入

目标导航

1、有感情的朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

2、体会诗人表达的情感,理解诗歌所蕴含的哲理。

3、学习知人论世的阅读方法,即联系作者的生平及其时代,更好地理解诗歌的内容,认识作品的价值和意义。

走近作者

王安石(1021年-1086年),字介甫,号半山,谥文,封荆国公。世人又称王荆公。北宋抚州临川人(今江西省抚州市临川区),北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。欧阳修称赞王安石:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”传世文集有《王临川集》、《临川集拾遗》等。其诗文各体兼擅,词虽不多,但亦擅长,且有名作《桂枝香》等。而王荆公最得世人哄传之诗句莫过于《泊船瓜洲》中的“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”

知人论世

他出生在一个小官吏家庭。父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。安石少好读书,记忆力特强,从小受到较好的教育。1042年登杨镇榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方官吏。1067年神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁钟山。其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点,被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。

《登飞来峰》为王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经绍兴,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

创作背景

知人论世

王安石变法是中国历史上针对北宋当时“积贫积弱”的社会现实,以富国强兵为目的的,而掀起的一场轰轰烈烈的改革。王安石以“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费”为原则,从理财入手,颁布了“农田水利法”、均输法、青苗法、免疫法(又称募役法)、市易法、方田均税法,并推行保甲法和将兵法以强兵。

知人论世

熙宁六年(1073年)大旱,安上门监郑侠画《流民图》,图中流民或身背锁械,或口食草根,告诉皇上说旱灾是王安石造成的,神宗大受刺激,对变法产生重大怀疑。王安石认为“水旱常数,尧、汤所不免”,司马光又上《应诏言朝廷阙失状》,随着改革深入,变法最大的支持者宋神宗发生动摇,熙宁七年(1074年)王安石第一次罢相,出知江宁府。变法运动由韩绛、吕惠卿等人继续执行,吕惠卿师心自用,引起朝中大臣的不满。熙宁八年二月,召王安石回京复职,继续执行新法。熙宁九年(1076年)爱子王雱病逝,王安石求退金陵,潜心学问,不问世事。

资讯助读

浙江绍兴城外应天塔

绍兴古城上的三座小山,撑起了绍兴2500多年的历史。其中之一的塔山,则充满传奇、富有侠义。穿过鲁迅故里街区,解放路和延安路口附近,便是塔山公园。塔山海拔29.4米,景点星罗密布,是绍兴极富传奇色彩的地方。《吴越春秋》记载,范蠡帮助越王勾践设计完绍兴城后,“琅琊东武海中山一夕自来,故名怪山。”翻译过来就是:天空飞来一座山,人们就叫它怪山。勾践在这怪山上修建了中国史上第一个天文台:“怪游台”,用以仰望天气和观察不明现象。又因此山形状如龟,当时也叫龟山。到了南朝,所谓“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”唐三藏弟子惠基法师到绍兴城南,发现塔山是一块宝地,于是在山上建宝林寺,山就称为宝林山。唐朝把宝林寺改名为应山寺,寺里有座塔——应天塔,宋明两朝重建并续修。十拱飞檐,建筑雄伟。应天塔,塔……塔山就这么叫出来了。北宋著名政治家、文学家王安石,也曾来过塔山。他非常激动,觉得此山和自己的官场奋斗有相似处。所以写下《登飞来峰》,充分表达了王安石的政治抱负和激情。

资讯助读

登/飞来峰

王/安石

飞来/山上/千寻/塔,

闻说/鸡鸣/见/日升。

不畏/浮云/遮/望眼,

只缘/身在/最/高层。

一读,知音

借助工具书,自读诗歌,读准字音,用“ / ”划出诗句的节奏。

二读,释义

(1)千寻:极言塔高。古以八尺为一寻,形容高耸。

(2)不畏:反用李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”句意。

(3)浮云:暗喻奸佞的小人。汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。”唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

(

你能读懂诗意吗,请借助课本注释,与你同桌交流,说说诗句的意思。

释义小贴士

二读,释义

(4)缘 :因为。

(5)眼:视线。

(6)塔:铁塔。

(7)最高层:最高处。又喻最高决策层。

飞来峰顶有座高耸入云的塔, 听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶,登高望远心胸宽广。

二读,释义

三读,悟情

飞来山上千寻塔, 闻说鸡鸣见日升。

1、诗人写景的立足点在哪里? 用诗中原句回答。

飞来峰上千寻塔

寻:古代的度量单位。八尺为一寻,“千寻”极言塔高。“千”在这里不是实写,是指多。如我们学过的“飞流之下三千尺,疑是银河落九天。”“白发三千丈,缘愁似个长。”

三读,悟情

飞来山,即飞来之山之意。《会稽志》卷九引《吴越春秋》:“城既成,琅琊东武海山山一夕自来,故名怪山。”峰以飞来为奇,则其上之塔更奇。“千寻塔”,古以八尺(或云七尺、六尺)为一寻,千寻之塔,可想该有多高了。

三读,悟情

2、在这里诗人运用了什么样的表现手法?

夸张

3、诗人有没有看到“鸡一鸣时,见日始欲出” 的奇妙景象?诗中哪个词可以看出来?

闻说:听说。 鸡鸣见日升:传说。站在塔上,五更天鸡叫的时候就看见太阳升起。

《太平御览》引《封禅仪》:“泰山东南有山名日观,鸡一鸣时见日始出,长三丈。秦观者望见长安,吴观者望见会稽,周观者望见齐。”

4、前二句写飞来山上的塔有何特点?又是如何写的?

三读,悟情

第一句,诗人用“千寻”:夸张,从正面充分表现飞来峰和峰上古塔之高,暗示自己立足点之高。第二句,用“闻说”从侧面衬托飞来峰和塔的高耸,巧妙虚写在高塔上看到旭日东升的辉煌景象,为下文登高揽胜后的议论、抒情作铺垫。表现诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感彩的基调。

三读,悟情

5、请结合诗句简要分析第二句在全诗中的作用。

飞来峰高耸入云,传说在飞来峰的千寻塔上可以听见天鸡鸣叫,可以目睹壮观的东方日出,诗人借神话传说侧面烘托出飞来峰的高大,为下文“占据较高的立足点,树立远大目标”的议论做铺垫,使议论自然。

三读,悟情

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

1、作者处在飞来峰的高塔之上,有什么独特的感受呢?用原句回答 。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

2、在现代,“浮云”是一个很流行的词,你知道是什么意思吗?

出处古文:“不义而富且贵,于我如浮云”——孔子

释义:比喻不把某事物放在眼里。

三读,悟情

3、在这首诗中,“浮云”有什么隐含的深意呢?

在神宗皇帝支持下实行改革,积极推行新法,抑官僚制地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。 《登飞来峰》即作于1050年,当时他30岁,由宁波县令改任舒州通判。他向往美好前程,期待变革。

小贴士

三读,悟情

“故邪臣之蔽贤,犹浮云障日也。”——陆贾《新语慎微篇》。意思:西汉的人曾把浮云蔽日月比喻奸邪小人在皇帝面前对贤臣进行挑拨离间,让皇帝受到蒙蔽。)

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”——李白 天子与太阳同辉,“日”象征着帝王,

诗中“浮云”:比喻当时的保守势力

三读,悟情

4、王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语” 诗的前两句,作者写景极言塔高,是为了表达一种怎样的“情” 呢?请读一读三四句,说说作者想要表达一种怎样的“情” ?

这两句写登飞来峰的感想。表面看是:“我”登上峰塔的最高一层,站得高看得远,浮云是遮挡不住“我”的视野。其实是用典来直抒胸意。联系到诗人后来向宋宗上万言书,以及实行变法,与保守派的坚决斗争等,这可说是个战斗的宣言,表现作者变法革新的政治理想和远大的抱负,以及大无畏的精神。

复读,明理

1、后两句句用什么表达方式?你如何理解这句的意思?

议论 抒情。表面写不怕浮云遮住了远望的眼睛,只是因为身在最高的山峰。实际包含只有站得高,才能看得远的生活哲理。从而使人认识到:人不能只有眼前利益,应该放眼大局和长远。

复读,明理

“不畏”,显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。“浮云”,比喻、双关,既指眼前所看到的云层,又指困难、障碍以及阻挠变法的保守势力。诗中的“最高层”,字面指千寻塔的最高层,实指政治上的最高决策层。后两句写景、议论、抒情,表现诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理。

2、如何理解三、四句中的”不畏“、”浮云“、”最高层“的意思?

复读,明理

3、说说“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”一句所蕴涵的哲理。

只有站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

复读,明理

4、这首诗表达了一个怎样的主题?

这是一首登高揽胜之作,表达了作者为实现自己的理想而勇往直前,无所畏惧的进取精神,抒发了作者远大的政治抱负和对前途充满信心的思想感情,表现了作者高瞻远瞩的胸怀和坚毅无畏的气概,包含只有站得高,才能看得远的生活哲理。

深层探究

1、最后一句中的“自”字,有的写作“只”字,你认为哪一个字更好,为什么?

“自”:在诗中是自然之义,用在此处使诗句的原因解释不来得绝对;“只”:在诗中念起来通顺上口,更符合诗人的处境和心情。

深层探究

2、王安石被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”,从这首诗中,我们可以看出他有怎样的政治抱负呢?

本诗表达了他对保守势力的蔑视,以及要进入最高统治层,为实现自己的理想而勇往直前,无所畏惧的进取精神。

深层探究

3、请联系生活实际,具体探究这首诗所表达的人生哲理。

只有立足高远,才能够排除种种迷雾,看到事物的本来面目。无论生活或学习,都有一个较高的立足点和较为长远的目标,只有这样,他才能避开种种假象的迷惑,排除前进道路上的重重障碍,向理想之境迈进。只要努力践行,在纷繁复杂的表象中确认事物发展变化的规律,我们是能够做到的。

深层探究

4、结合诗歌内容,说说诗歌是怎样将写景、抒情、说理结合在一起的。

诗歌第一二句写景,虚实结合,为抒情、议论作铺垫;第三四句景、情、理交融。写景:高山之巅,浮云重生;抒情:不畏艰难;说理:登高望远。

比较,提升

同样是登高望远,陈子昂在《登幽州台歌》所表现的情感和王安石在《登飞来峰》中所变现的情感有何不同呢?同样是写山,并极言山高,杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”和王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”所表达的情感是否一样?

比较,提升

同样是登高望远,陈子昂随军出征,因谏言被贬,在“前不见古人,后不见来者”的寂寥中阐释的是的怀才不遇 情感,而仕途得意对前途无限憧憬的的王安石则是“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的无畏精神。

同样是写山,并极言山高,青年杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,年少气盛,抱负不凡王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”都表现了自己远大的抱负和积极向上,乐观自信的精神。

真题演练

1、对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.“不畏”显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

B.“浮云”指眼前的困难、障碍,比喻阻挠变法的小人或一切阻碍历史前进的势力。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

D

真题演练

2、《登飞来峰》赏析有误的是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰塔之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.这首诗前两句的意思是:我登上飞来峰顶寻找高高的塔,听说每天黎明鸡叫的时候,在那里可以看到日出。

C.这首诗的后两句表面看是写自然现象,实际暗指社会现象。这里表示自己站得高,看得远,不怕阻挠。

D.作者善于把抽象的事理寓于具体形象中,借景抒怀,表明自己不畏艰难,对前途充满信心。

B

真题演练

3、对全诗理解有误的一项:( )

A、首句紧扣诗题点名地点。“千寻”二字言其极高,其意为在飞来山上有一座千寻高塔。

B、第二句通过具体描写突出飞来山上“千寻塔”之高,其意为听说千寻塔上可见到旭日冉冉升起。

C、第三、四句以一、二句的铺垫为基础,引出全诗主旨,是前两句的内容的升华。

D、末两句意为观赏景物站在最高处,就不怕浮云遮住视野,有一览众山小的感觉。

D

结束语

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”“会当凌绝顶,一览众山小”王安石和杜甫那豪迈的气势在这两首诗中表现得淋漓尽致。同样也希望大家能在今后的学习和生活中,努力提高自己,因为只有站得高才能望得远。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读