部编版六年级语文下册3.古代诗歌三首-十五夜望月课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版六年级语文下册3.古代诗歌三首-十五夜望月课件(共16张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 468.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 15:58:53 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

导入

中秋佳节是合家团聚的日子,那是不是所有的人都能在这一天与家人团聚呢?不是的,由于种种原因,有很多人在中秋佳节不能与家人团聚,把酒言欢。自然,中秋之夜的月也就成了他们倾诉的对象。今天,我们就一起来学习一首唐朝诗人王建在中秋之夜所作的咏月诗《十五夜望月》。

学习目标

1.通过朗读,理解诗歌描写的景物和表达的思想感情。

2.理解诗中诗人借月所寄托的情怀,并能有自己独特的感受。

3.养成诵读诗歌的良好习惯,并有一定的鉴赏能力。

一读古诗:

一读要求:听录音朗读 ,边听边学习朗读,注意朗读的节奏、重音、感情第。读后在预习的基础上了解作者及写作背景,扫除生字词。

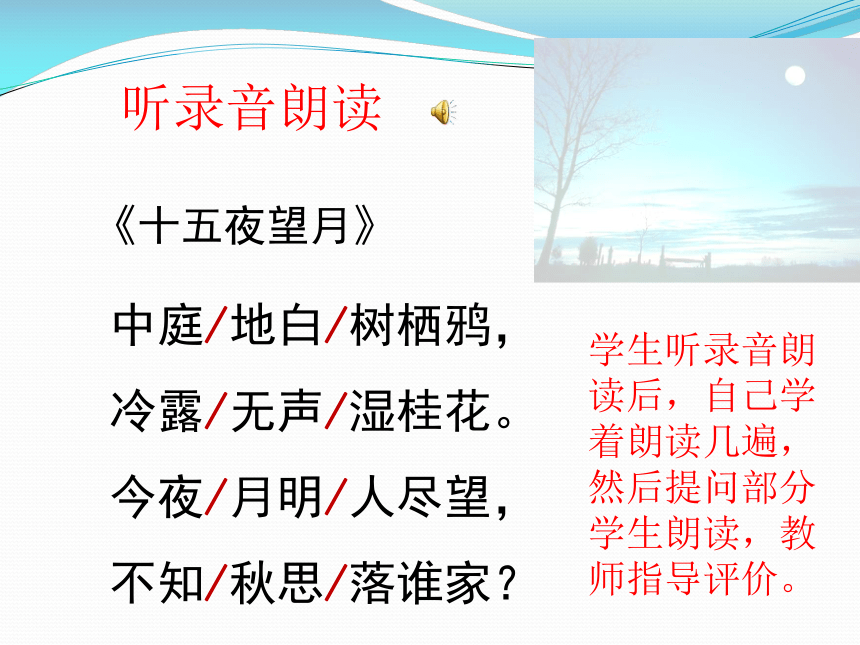

《十五夜望月》

中庭/地白/树栖鸦,

冷露/无声/湿桂花。

今夜/月明/人尽望,

不知/秋思/落谁家?

听录音朗读

学生听录音朗读后,自己学着朗读几遍,然后提问部分学生朗读,教师指导评价。

作者简介:

王建(约767-约830),唐代诗人,曾任陕州司马,有《王司马集》。

农历八月十五中秋节,作者在夜晚赏月时,怅然于家人离散,怀人之情油然而生,作者用这首诗,将别离思聚的情意,表达得非常委婉动人。

提问作者介绍及写作背景

学生回答后明确

注音与字词:

栖(qī):鸟停在树上。

十五夜:中秋的晚上。

地白:指月光满地。

2、学生推荐重要字词

学生推荐后明确

二读古诗:

二读要求:

1、让学生有感情地反复朗读,边读边试着翻译古诗,并体会诗中所描绘的意境。

2、找出文中自己认为精彩的句子或词语,并从写作手法、修辞、用词、情感等任一角度加以分析解说。

读后学生同桌之间交流探讨自己的翻译和见解,大约二分钟鼓励学生翻译古诗。学生翻译后教师明确翻译

庭院洒满洁白如雪的月光,树上隐栖着归巢的鸦鹊;

清冷的秋露悄悄降下,润湿了馨香四溢的桂花;

今夜月色分外明亮,人们都在尽情观赏;

不知那恼人的秋思会落进哪户人家?

2、提问学生对文中自己认为精彩的句子或词语的分析解说,提示他们可从写作手法、修辞、用词、情感等任一角度加以分析解说 。学生回答后教师可及时评价。

三读古诗:

三读要求:选择自己喜欢的方式读,边读边思考下列问题,思考后和本小组其他成员交流探讨意见,小组代表记录小组学习成果,并准备抢答问题。

1、用列提纲方式概括总结出本诗写到的景物、所形成的意境以及所抒发的感情。

2、诗人是通过什么方法表现他的秋思的?

3、“不知秋思落谁家”中的“落”一词能换成“在”吗?谈谈你的理解

1、用列提纲方式概括总结出本诗写到的景物、所形成的意境以及所抒发的感情。

小组讨论后各小组代表抢答问题。

景 → 境 → 情

银白的地面 安静 孤独寂寞

(皎洁的月色) 凄清 对亲人的 熟睡的鸦雀 伤感的 深切思念 飘洒的冷露 秋色夜景 芳香的桂花

2、诗人是通过什么方法表现他的秋思的?

诗人怅然于家人离散,因而由月宫的凄清引出了入骨的相思,然而在表现的时候,诗人却用一种委婉的疑问语气来发问。明明是自己在怀人,却说“不知秋思落谁家?”把诗人对曰怀远的情思表现的蕴藉深沉。

3、“不知秋思落谁家”中的“落”一词能换成“在”吗?谈谈你的理解。

答:一个“落”字,新颖妥帖,不同凡响,它给人以动的形象的感觉,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的。

而“在”字,就显得平淡寡味了。

小组代表回答问题后,教师总结,表扬表现好的小组。

四读古诗:

四读要求:诵读,总结归纳 ,布置作业。

1、总结归纳

这首诗意境很美,诗人运用形象的语言,丰美的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远,思海情长的意境,加上一个唱叹有神,悠然不尽的结尾,将别离思聚的情意,表现得非常委婉动人。

2、布置作业

(1)背诵《十五夜望月》这首诗。

(2)课下搜集有关月的诗句。

导入

中秋佳节是合家团聚的日子,那是不是所有的人都能在这一天与家人团聚呢?不是的,由于种种原因,有很多人在中秋佳节不能与家人团聚,把酒言欢。自然,中秋之夜的月也就成了他们倾诉的对象。今天,我们就一起来学习一首唐朝诗人王建在中秋之夜所作的咏月诗《十五夜望月》。

学习目标

1.通过朗读,理解诗歌描写的景物和表达的思想感情。

2.理解诗中诗人借月所寄托的情怀,并能有自己独特的感受。

3.养成诵读诗歌的良好习惯,并有一定的鉴赏能力。

一读古诗:

一读要求:听录音朗读 ,边听边学习朗读,注意朗读的节奏、重音、感情第。读后在预习的基础上了解作者及写作背景,扫除生字词。

《十五夜望月》

中庭/地白/树栖鸦,

冷露/无声/湿桂花。

今夜/月明/人尽望,

不知/秋思/落谁家?

听录音朗读

学生听录音朗读后,自己学着朗读几遍,然后提问部分学生朗读,教师指导评价。

作者简介:

王建(约767-约830),唐代诗人,曾任陕州司马,有《王司马集》。

农历八月十五中秋节,作者在夜晚赏月时,怅然于家人离散,怀人之情油然而生,作者用这首诗,将别离思聚的情意,表达得非常委婉动人。

提问作者介绍及写作背景

学生回答后明确

注音与字词:

栖(qī):鸟停在树上。

十五夜:中秋的晚上。

地白:指月光满地。

2、学生推荐重要字词

学生推荐后明确

二读古诗:

二读要求:

1、让学生有感情地反复朗读,边读边试着翻译古诗,并体会诗中所描绘的意境。

2、找出文中自己认为精彩的句子或词语,并从写作手法、修辞、用词、情感等任一角度加以分析解说。

读后学生同桌之间交流探讨自己的翻译和见解,大约二分钟鼓励学生翻译古诗。学生翻译后教师明确翻译

庭院洒满洁白如雪的月光,树上隐栖着归巢的鸦鹊;

清冷的秋露悄悄降下,润湿了馨香四溢的桂花;

今夜月色分外明亮,人们都在尽情观赏;

不知那恼人的秋思会落进哪户人家?

2、提问学生对文中自己认为精彩的句子或词语的分析解说,提示他们可从写作手法、修辞、用词、情感等任一角度加以分析解说 。学生回答后教师可及时评价。

三读古诗:

三读要求:选择自己喜欢的方式读,边读边思考下列问题,思考后和本小组其他成员交流探讨意见,小组代表记录小组学习成果,并准备抢答问题。

1、用列提纲方式概括总结出本诗写到的景物、所形成的意境以及所抒发的感情。

2、诗人是通过什么方法表现他的秋思的?

3、“不知秋思落谁家”中的“落”一词能换成“在”吗?谈谈你的理解

1、用列提纲方式概括总结出本诗写到的景物、所形成的意境以及所抒发的感情。

小组讨论后各小组代表抢答问题。

景 → 境 → 情

银白的地面 安静 孤独寂寞

(皎洁的月色) 凄清 对亲人的 熟睡的鸦雀 伤感的 深切思念 飘洒的冷露 秋色夜景 芳香的桂花

2、诗人是通过什么方法表现他的秋思的?

诗人怅然于家人离散,因而由月宫的凄清引出了入骨的相思,然而在表现的时候,诗人却用一种委婉的疑问语气来发问。明明是自己在怀人,却说“不知秋思落谁家?”把诗人对曰怀远的情思表现的蕴藉深沉。

3、“不知秋思落谁家”中的“落”一词能换成“在”吗?谈谈你的理解。

答:一个“落”字,新颖妥帖,不同凡响,它给人以动的形象的感觉,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的。

而“在”字,就显得平淡寡味了。

小组代表回答问题后,教师总结,表扬表现好的小组。

四读古诗:

四读要求:诵读,总结归纳 ,布置作业。

1、总结归纳

这首诗意境很美,诗人运用形象的语言,丰美的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远,思海情长的意境,加上一个唱叹有神,悠然不尽的结尾,将别离思聚的情意,表现得非常委婉动人。

2、布置作业

(1)背诵《十五夜望月》这首诗。

(2)课下搜集有关月的诗句。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐