第16课 独立自主的和平外交 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第16课 独立自主的和平外交 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 82.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-07 23:38:34 | ||

图片预览

文档简介

《第16课 独立自主的和平外交》教学设计

教学指导思想与理论依据

“合作探究”教学模式是中学阶段常用的模式。这节课是通过三个探究题,一层层深入本课的学习内容。在学习中,通过多种辅助手段,如史料展示、表格、图片、视频、创设小情景剧场等,让学生自己走进历史,综合自己已有的历史知识,合作探究达到更高层次的学习。通过本课的学习,明天历史知识也可以形成结构,抓住一条线,来展开一个时期的外交学习。

教学背景分析

课题及教学内容分析 在选题上,考虑外交问题相对于民族、祖国统一和国防问题,更能引起学生的兴趣,有话可说,有内容可讲。同时在内容上外交问题是统编教材八下的一个重点,通过16课和17课来学习新中国成立后四个时期的外交成就,而新中国成立初期至50年代的外交,是下一课学习的基础。只有了解了这一时期的国际背景,才能更好地学习50年代和70年代的外交。 学生情况分析 初二年级的学生经过一年多的历史学习,已经掌握了历史学习的基本方法,便于本课学习的开展;同时处于向初三年级的过渡,接近中考的题型应该在平时的学习中有所渗透。从本学校来看,学生是经过分流选拔后的普通生,尖子生相对较少,既要侧重基础知识的的学习,又要相应的提高一点难度。基于这些考虑,设计了本课的教学内容。

教学目标

总体目标:掌握新中国成立第一年和50年代的外交成就。 通过合作探究的形式来从易到难的学习展开历史知识学习,并形成知识结构。 结合教材梳理书上基础知识,在听课过程中把基础知识融入到学习历史的知识结构中。 能通过动态图,以及史料的阅读,培养学生历史学习的核心素养(素养目标:、时空观念、唯物史观、史料实证)。 学习并搜集周恩来的外交活动,增强学习外交的兴趣和感受伟人的外交智慧与风采。

教学重点和难点

教学重点 新中国的外交成就。 教学难点 探究奉行的外交政策、提出的外交原则与方针之间的联系。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史史料 表格 历史地图 多媒体 (二)教学方法 探究法、讲授法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

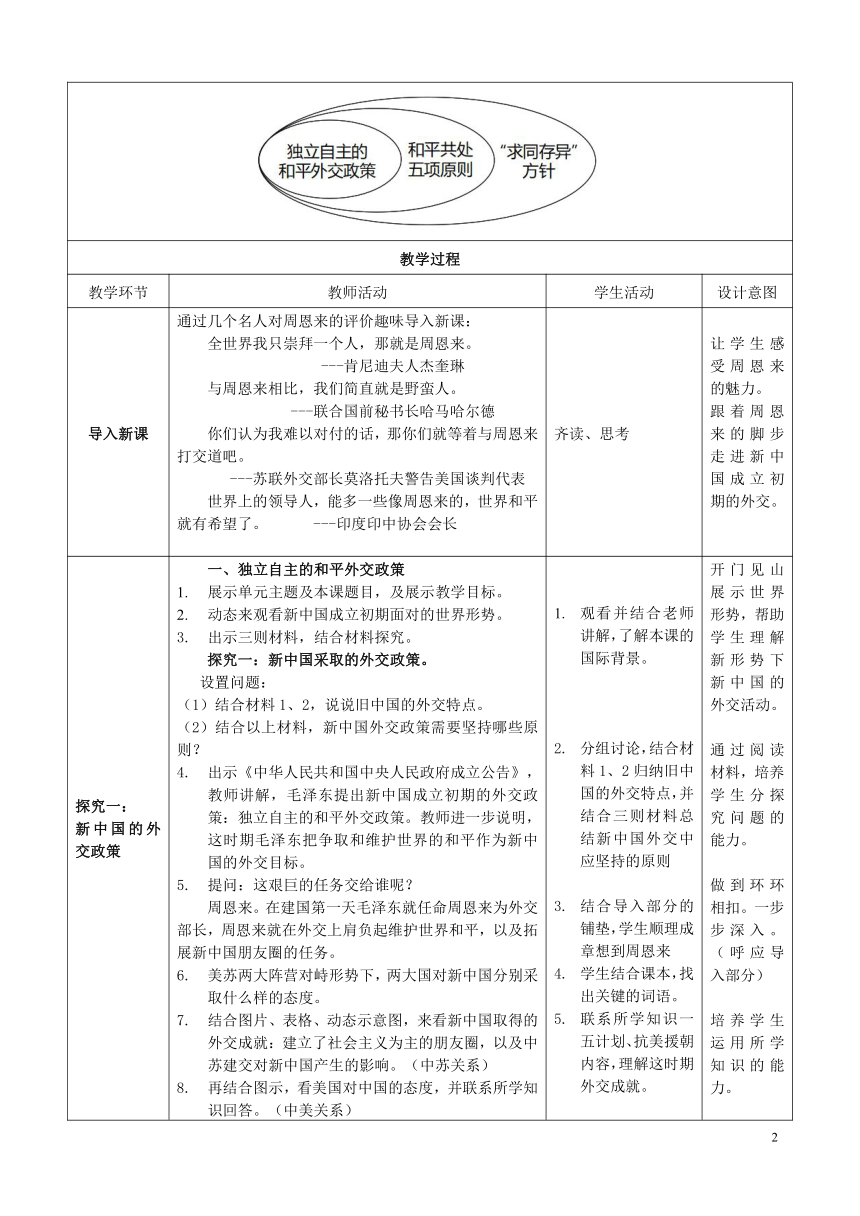

板书设计

第16课 独立自主的和平外交政策

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过几个名人对周恩来的评价趣味导入新课: 全世界我只崇拜一个人,那就是周恩来。 ---肯尼迪夫人杰奎琳 与周恩来相比,我们简直就是野蛮人。 ---联合国前秘书长哈马哈尔德 你们认为我难以对付的话,那你们就等着与周恩来打交道吧。 ---苏联外交部长莫洛托夫警告美国谈判代表 世界上的领导人,能多一些像周恩来的,世界和平就有希望了。 ---印度印中协会会长 齐读、思考 让学生感受周恩来的魅力。 跟着周恩来的脚步走进新中国成立初期的外交。

探究一: 新中国的外交政策 一、独立自主的和平外交政策 展示单元主题及本课题目,及展示教学目标。 动态来观看新中国成立初期面对的世界形势。 出示三则材料,结合材料探究。 探究一:新中国采取的外交政策。 设置问题: (1)结合材料1、2,说说旧中国的外交特点。 结合以上材料,新中国外交政策需要坚持哪些原则? 出示《中华人民共和国中央人民政府成立公告》,教师讲解,毛泽东提出新中国成立初期的外交政策:独立自主的和平外交政策。教师进一步说明,这时期毛泽东把争取和维护世界的和平作为新中国的外交目标。 提问:这艰巨的任务交给谁呢? 周恩来。在建国第一天毛泽东就任命周恩来为外交部长,周恩来就在外交上肩负起维护世界和平,以及拓展新中国朋友圈的任务。 美苏两大阵营对峙形势下,两大国对新中国分别采取什么样的态度。 结合图片、表格、动态示意图,来看新中国取得的外交成就:建立了社会主义为主的朋友圈,以及中苏建交对新中国产生的影响。(中苏关系) 再结合图示,看美国对中国的态度,并联系所学知识回答。(中美关系) 观看并结合老师讲解,了解本课的国际背景。 分组讨论,结合材料1、2归纳旧中国的外交特点,并结合三则材料总结新中国外交中应坚持的原则 结合导入部分的铺垫,学生顺理成章想到周恩来 学生结合课本,找出关键的词语。 联系所学知识一五计划、抗美援朝内容,理解这时期外交成就。 开门见山展示世界形势,帮助学生理解新形势下新中国的外交活动。 通过阅读材料,培养学生分探究问题的能力。 做到环环相扣。一步步深入。(呼应导入部分) 培养学生运用所学知识的能力。

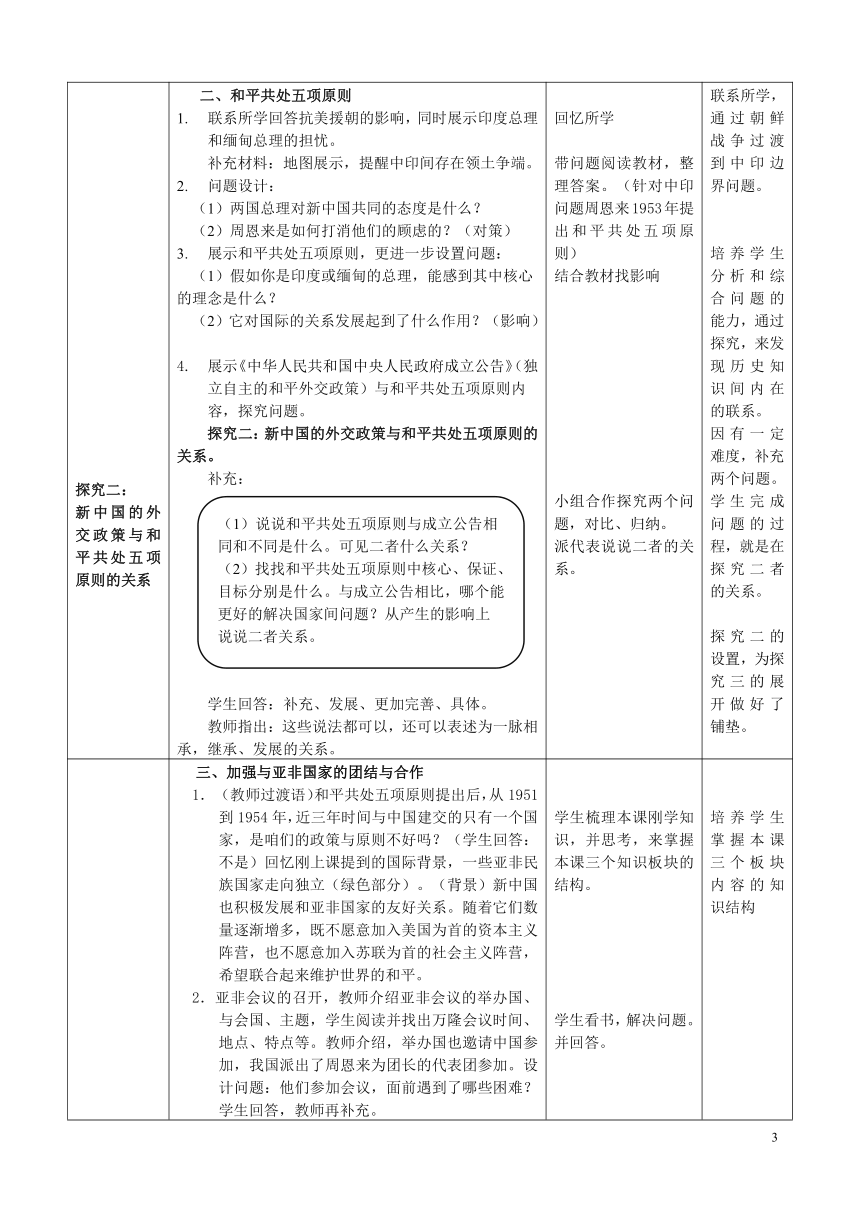

探究二: 新中国的外交政策与和平共处五项原则的关系 二、和平共处五项原则 联系所学回答抗美援朝的影响,同时展示印度总理和缅甸总理的担忧。 补充材料:地图展示,提醒中印间存在领土争端。 问题设计: (1)两国总理对新中国共同的态度是什么? (2)周恩来是如何打消他们的顾虑的?(对策) 展示和平共处五项原则,更进一步设置问题: (1)假如你是印度或缅甸的总理,能感到其中核心的理念是什么? (2)它对国际的关系发展起到了什么作用?(影响) 展示《中华人民共和国中央人民政府成立公告》(独立自主的和平外交政策)与和平共处五项原则内容,探究问题。 探究二:新中国的外交政策与和平共处五项原则的关系。 补充: 学生回答:补充、发展、更加完善、具体。 教师指出:这些说法都可以,还可以表述为一脉相承,继承、发展的关系。 回忆所学 带问题阅读教材,整理答案。(针对中印问题周恩来1953年提出和平共处五项原则) 结合教材找影响 小组合作探究两个问题,对比、归纳。 派代表说说二者的关系。 联系所学,通过朝鲜战争过渡到中印边界问题。 培养学生分析和综合问题的能力,通过探究,来发现历史知识间内在的联系。 因有一定难度,补充两个问题。学生完成问题的过程,就是在探究二者的关系。 探究二的设置,为探究三的展开做好了铺垫。

探究三: 和平共处五项原则与“求同存异”方针的关系 三、加强与亚非国家的团结与合作 (教师过渡语)和平共处五项原则提出后,从1951到1954年,近三年时间与中国建交的只有一个国家,是咱们的政策与原则不好吗?(学生回答:不是)回忆刚上课提到的国际背景,一些亚非民族国家走向独立(绿色部分)。(背景)新中国也积极发展和亚非国家的友好关系。随着它们数量逐渐增多,既不愿意加入美国为首的资本主义阵营,也不愿意加入苏联为首的社会主义阵营,希望联合起来维护世界的和平。 亚非会议的召开,教师介绍亚非会议的举办国、与会国、主题,学生阅读并找出万隆会议时间、地点、特点等。教师介绍,举办国也邀请中国参加,我国派出了周恩来为团长的代表团参加。设计问题:他们参加会议,面前遇到了哪些困难?学生回答,教师再补充。 情景再现:模拟万隆会议的小场景,体会会上的不和谐场面。 周恩来作为代表团团长,是如何应对的,结合视频来看周恩来的魅力。 周恩来提出了“求同存异”的方针。结合补充材料,说说“同”和“异”指的是什么?教师结合美国记者对周恩来的评价,并补充会议结束时发表的《万隆会议十项原则》。请学生从书上查找会议的结果和意义。 材料展示:朋友圈的扩大--亚非国家为主的朋友圈。出现了与中国建交的热潮。 连连看方式,来进入探究问题环节。 探究三:和平共处五项原则与“求同存异”方针的关系。 在指导小组合作探究中,提醒学生从关键词入手。 学生回答,教师展示答案。 归纳:新中国成立后取得外交的原因有哪些? 学生回答。 学生梳理本课刚学知识,并思考,来掌握本课三个知识板块的结构。 学生看书,解决问题。并回答。 学生身临其境去感受万隆会议 观看视频,体会周恩来的外交智慧。 结合补充的材料来说。 学生观看和查找课本相关内容。 结合补充材料,小组合作,完成任务。 完成连连看后,用合适的词来说说二者的关系。 结合所学知识,从政策、外交人员、国际等角度组织答案 培养学生掌握本课三个板块内容的知识结构 整合书上内容和补充内容,创设情境。 观看周恩来的万隆会议视频,培养学生运用智慧解决问题的能力。 层层递进的设置问题,让探究的问题相互照应。

课堂小结 通过阶梯式的动态图,来展示新中国奉行的外交政策;在处理中印中缅关系时,提出了和平共处五项原则;在参加万隆会议时提出“求同存异”的方针。并且相应的展示中国的外交走向成熟和走向国际的特点。 学生观看,把刚学的知识形成知识结构。 小结部分,还是通过层层深入来引导学生更牢固的掌握本课的知识结构

教学反思

这节课的最大特点是层层深入,各个环节非常恰到好处的联系在一起。因为是校区间的同课异构,给听课老师的感觉是课特别自然,水到渠成。听课老师给予了很高的评价。 结合初二要升初三的特点,有针对性的把中考探究题形式和这节课融合在一起。如:河北省经常出概括以上材料共同说明了什么问题?或者以上材料有什么联系? 课件的开头部分,国际背景的介绍与展示,开门见山的让学生从整体上把握了本课历史开展的背景。 在外交成就方面,通过朋友圈的扩大,来看新中国外交成就,既能拉近和学生的距离,又能一步步更深入了解外交成就。 在设计本课课件时候,一直把知识的前后联系作为一个重要方面,在中苏、中美关系方面运用比较到位,原本设计的与下一课的知识链接因为时间问题和放在哪一环节考虑,最后舍弃了。比如,体现70年代朋友圈再次扩大。口头说明感觉作用不够明显,插入一页幻灯片,影响整体效果。权衡的结果是删除了。 关于日内瓦会议,能展现新中国外交成就和周恩来外交魅力的这一内容,考虑到也是周边问题,没有再重复去展开讲解。作为布置的课下复习内容来完成。 设计了课后习题,来巩固课堂学习内容,以及对万隆精神的总结。课堂上不好处理的非重点内容,就通过习题来解决了。 板书和小结的设计也是下了很大的功夫,体现本课的联系与层次,既能把握知识板块间的联系,又能起到清晰美观的作用。

1

教学指导思想与理论依据

“合作探究”教学模式是中学阶段常用的模式。这节课是通过三个探究题,一层层深入本课的学习内容。在学习中,通过多种辅助手段,如史料展示、表格、图片、视频、创设小情景剧场等,让学生自己走进历史,综合自己已有的历史知识,合作探究达到更高层次的学习。通过本课的学习,明天历史知识也可以形成结构,抓住一条线,来展开一个时期的外交学习。

教学背景分析

课题及教学内容分析 在选题上,考虑外交问题相对于民族、祖国统一和国防问题,更能引起学生的兴趣,有话可说,有内容可讲。同时在内容上外交问题是统编教材八下的一个重点,通过16课和17课来学习新中国成立后四个时期的外交成就,而新中国成立初期至50年代的外交,是下一课学习的基础。只有了解了这一时期的国际背景,才能更好地学习50年代和70年代的外交。 学生情况分析 初二年级的学生经过一年多的历史学习,已经掌握了历史学习的基本方法,便于本课学习的开展;同时处于向初三年级的过渡,接近中考的题型应该在平时的学习中有所渗透。从本学校来看,学生是经过分流选拔后的普通生,尖子生相对较少,既要侧重基础知识的的学习,又要相应的提高一点难度。基于这些考虑,设计了本课的教学内容。

教学目标

总体目标:掌握新中国成立第一年和50年代的外交成就。 通过合作探究的形式来从易到难的学习展开历史知识学习,并形成知识结构。 结合教材梳理书上基础知识,在听课过程中把基础知识融入到学习历史的知识结构中。 能通过动态图,以及史料的阅读,培养学生历史学习的核心素养(素养目标:、时空观念、唯物史观、史料实证)。 学习并搜集周恩来的外交活动,增强学习外交的兴趣和感受伟人的外交智慧与风采。

教学重点和难点

教学重点 新中国的外交成就。 教学难点 探究奉行的外交政策、提出的外交原则与方针之间的联系。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史史料 表格 历史地图 多媒体 (二)教学方法 探究法、讲授法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第16课 独立自主的和平外交政策

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过几个名人对周恩来的评价趣味导入新课: 全世界我只崇拜一个人,那就是周恩来。 ---肯尼迪夫人杰奎琳 与周恩来相比,我们简直就是野蛮人。 ---联合国前秘书长哈马哈尔德 你们认为我难以对付的话,那你们就等着与周恩来打交道吧。 ---苏联外交部长莫洛托夫警告美国谈判代表 世界上的领导人,能多一些像周恩来的,世界和平就有希望了。 ---印度印中协会会长 齐读、思考 让学生感受周恩来的魅力。 跟着周恩来的脚步走进新中国成立初期的外交。

探究一: 新中国的外交政策 一、独立自主的和平外交政策 展示单元主题及本课题目,及展示教学目标。 动态来观看新中国成立初期面对的世界形势。 出示三则材料,结合材料探究。 探究一:新中国采取的外交政策。 设置问题: (1)结合材料1、2,说说旧中国的外交特点。 结合以上材料,新中国外交政策需要坚持哪些原则? 出示《中华人民共和国中央人民政府成立公告》,教师讲解,毛泽东提出新中国成立初期的外交政策:独立自主的和平外交政策。教师进一步说明,这时期毛泽东把争取和维护世界的和平作为新中国的外交目标。 提问:这艰巨的任务交给谁呢? 周恩来。在建国第一天毛泽东就任命周恩来为外交部长,周恩来就在外交上肩负起维护世界和平,以及拓展新中国朋友圈的任务。 美苏两大阵营对峙形势下,两大国对新中国分别采取什么样的态度。 结合图片、表格、动态示意图,来看新中国取得的外交成就:建立了社会主义为主的朋友圈,以及中苏建交对新中国产生的影响。(中苏关系) 再结合图示,看美国对中国的态度,并联系所学知识回答。(中美关系) 观看并结合老师讲解,了解本课的国际背景。 分组讨论,结合材料1、2归纳旧中国的外交特点,并结合三则材料总结新中国外交中应坚持的原则 结合导入部分的铺垫,学生顺理成章想到周恩来 学生结合课本,找出关键的词语。 联系所学知识一五计划、抗美援朝内容,理解这时期外交成就。 开门见山展示世界形势,帮助学生理解新形势下新中国的外交活动。 通过阅读材料,培养学生分探究问题的能力。 做到环环相扣。一步步深入。(呼应导入部分) 培养学生运用所学知识的能力。

探究二: 新中国的外交政策与和平共处五项原则的关系 二、和平共处五项原则 联系所学回答抗美援朝的影响,同时展示印度总理和缅甸总理的担忧。 补充材料:地图展示,提醒中印间存在领土争端。 问题设计: (1)两国总理对新中国共同的态度是什么? (2)周恩来是如何打消他们的顾虑的?(对策) 展示和平共处五项原则,更进一步设置问题: (1)假如你是印度或缅甸的总理,能感到其中核心的理念是什么? (2)它对国际的关系发展起到了什么作用?(影响) 展示《中华人民共和国中央人民政府成立公告》(独立自主的和平外交政策)与和平共处五项原则内容,探究问题。 探究二:新中国的外交政策与和平共处五项原则的关系。 补充: 学生回答:补充、发展、更加完善、具体。 教师指出:这些说法都可以,还可以表述为一脉相承,继承、发展的关系。 回忆所学 带问题阅读教材,整理答案。(针对中印问题周恩来1953年提出和平共处五项原则) 结合教材找影响 小组合作探究两个问题,对比、归纳。 派代表说说二者的关系。 联系所学,通过朝鲜战争过渡到中印边界问题。 培养学生分析和综合问题的能力,通过探究,来发现历史知识间内在的联系。 因有一定难度,补充两个问题。学生完成问题的过程,就是在探究二者的关系。 探究二的设置,为探究三的展开做好了铺垫。

探究三: 和平共处五项原则与“求同存异”方针的关系 三、加强与亚非国家的团结与合作 (教师过渡语)和平共处五项原则提出后,从1951到1954年,近三年时间与中国建交的只有一个国家,是咱们的政策与原则不好吗?(学生回答:不是)回忆刚上课提到的国际背景,一些亚非民族国家走向独立(绿色部分)。(背景)新中国也积极发展和亚非国家的友好关系。随着它们数量逐渐增多,既不愿意加入美国为首的资本主义阵营,也不愿意加入苏联为首的社会主义阵营,希望联合起来维护世界的和平。 亚非会议的召开,教师介绍亚非会议的举办国、与会国、主题,学生阅读并找出万隆会议时间、地点、特点等。教师介绍,举办国也邀请中国参加,我国派出了周恩来为团长的代表团参加。设计问题:他们参加会议,面前遇到了哪些困难?学生回答,教师再补充。 情景再现:模拟万隆会议的小场景,体会会上的不和谐场面。 周恩来作为代表团团长,是如何应对的,结合视频来看周恩来的魅力。 周恩来提出了“求同存异”的方针。结合补充材料,说说“同”和“异”指的是什么?教师结合美国记者对周恩来的评价,并补充会议结束时发表的《万隆会议十项原则》。请学生从书上查找会议的结果和意义。 材料展示:朋友圈的扩大--亚非国家为主的朋友圈。出现了与中国建交的热潮。 连连看方式,来进入探究问题环节。 探究三:和平共处五项原则与“求同存异”方针的关系。 在指导小组合作探究中,提醒学生从关键词入手。 学生回答,教师展示答案。 归纳:新中国成立后取得外交的原因有哪些? 学生回答。 学生梳理本课刚学知识,并思考,来掌握本课三个知识板块的结构。 学生看书,解决问题。并回答。 学生身临其境去感受万隆会议 观看视频,体会周恩来的外交智慧。 结合补充的材料来说。 学生观看和查找课本相关内容。 结合补充材料,小组合作,完成任务。 完成连连看后,用合适的词来说说二者的关系。 结合所学知识,从政策、外交人员、国际等角度组织答案 培养学生掌握本课三个板块内容的知识结构 整合书上内容和补充内容,创设情境。 观看周恩来的万隆会议视频,培养学生运用智慧解决问题的能力。 层层递进的设置问题,让探究的问题相互照应。

课堂小结 通过阶梯式的动态图,来展示新中国奉行的外交政策;在处理中印中缅关系时,提出了和平共处五项原则;在参加万隆会议时提出“求同存异”的方针。并且相应的展示中国的外交走向成熟和走向国际的特点。 学生观看,把刚学的知识形成知识结构。 小结部分,还是通过层层深入来引导学生更牢固的掌握本课的知识结构

教学反思

这节课的最大特点是层层深入,各个环节非常恰到好处的联系在一起。因为是校区间的同课异构,给听课老师的感觉是课特别自然,水到渠成。听课老师给予了很高的评价。 结合初二要升初三的特点,有针对性的把中考探究题形式和这节课融合在一起。如:河北省经常出概括以上材料共同说明了什么问题?或者以上材料有什么联系? 课件的开头部分,国际背景的介绍与展示,开门见山的让学生从整体上把握了本课历史开展的背景。 在外交成就方面,通过朋友圈的扩大,来看新中国外交成就,既能拉近和学生的距离,又能一步步更深入了解外交成就。 在设计本课课件时候,一直把知识的前后联系作为一个重要方面,在中苏、中美关系方面运用比较到位,原本设计的与下一课的知识链接因为时间问题和放在哪一环节考虑,最后舍弃了。比如,体现70年代朋友圈再次扩大。口头说明感觉作用不够明显,插入一页幻灯片,影响整体效果。权衡的结果是删除了。 关于日内瓦会议,能展现新中国外交成就和周恩来外交魅力的这一内容,考虑到也是周边问题,没有再重复去展开讲解。作为布置的课下复习内容来完成。 设计了课后习题,来巩固课堂学习内容,以及对万隆精神的总结。课堂上不好处理的非重点内容,就通过习题来解决了。 板书和小结的设计也是下了很大的功夫,体现本课的联系与层次,既能把握知识板块间的联系,又能起到清晰美观的作用。

1

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化