第16课 独立自主的和平外交【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第16课 独立自主的和平外交【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 179.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-07 23:40:46 | ||

图片预览

文档简介

《第16课独立自主的和平外交》教学设计

教学指导思想与理论依据【根据课型需要设置,可自行决定】

“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础以课程标准为导向,把所讲教材的内容编制成有序的知识信息,辅助多种手段,如语言文字、图片、等创设情境,让学生自己走进历史,综合自己已有的知识观点、看法、认识和态度、情感,最后得出结论,获取历史的启迪。这样能激发了学生学习的积极性和主动性。

教学背景分析

课题及教学内容分析《独立自主的和平外交》是教材第五单元《国防建设与外交成就》的第二课。本课介绍了新中国建立初期,我国外交政策的提出与相关的外交成就。教材内容直接展示的知识要点较少,较易掌握,但是就初中学生现有的知识储备、经验阅历及理解力,对新中国成立初期的困难国际局势认识不足,所以对外交政策确立及外交成就取得的背景和影响就难以深入认识,本教案的设计以“朋友圈”为思路,通过“建立朋友圈”“巩固朋友圈”和“扩大朋友圈”的线索,引导学生了解新中国成立初外交背景及外交成就,注重培养学生对有用历史信息的挖掘能力及分析与合作能力。在学习过程中从三个角度引导学生:一是引导学生合作探究,抓住知识要点,解决基本问题。二是引导学生分析各类资料,获得认知,提高学生基本的获取历史信息的能力及分析能力。三是展现杰出人物风采,激发学生学习兴趣;引导学生进行新旧知识的比较,从而得出:国家的综合实力的增强,中国共产党的正确领导,外交家们的努力是新中国外交不断取得外交成就的原因。在提升认知的同时,进行爱国主义教育。学生情况分析初二学生有一定的历史学习基础,但分析能力需要进一步培养,利用“朋友圈”这一日常使用的软件能增强学生学习历史的兴趣,创造良好情景。

教学目标【根据课程标准和核心素养分析】

总体目标: 知道中国独立自主的和平外交政策,了解新中国50年代取得的外交成就。能通过视频、文字、图片等资料自主归纳独立自主的和平外交政策、和平共处五项原则、万隆会议、求同存异方针等基本史实,培养学生论从史出的能力。素养目标:唯物史观、史料实证.。能通过时间轴归纳新中国在50年代取得的外交成就素养目标:时空观念.。认识到新中国独立自主的和平外交政策是中国共产党坚决维护民族利益、国家利益的政治追求,中共领导下的新中国综合国力增强是取得外交成就的根本保障。素养目标:家国情怀.。

教学重点和难点

教学重点独立自主的和平外交政策教学难点独立自主的和平外交政策

教学资源和教学方法

一.教学资源 视频 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体二.教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

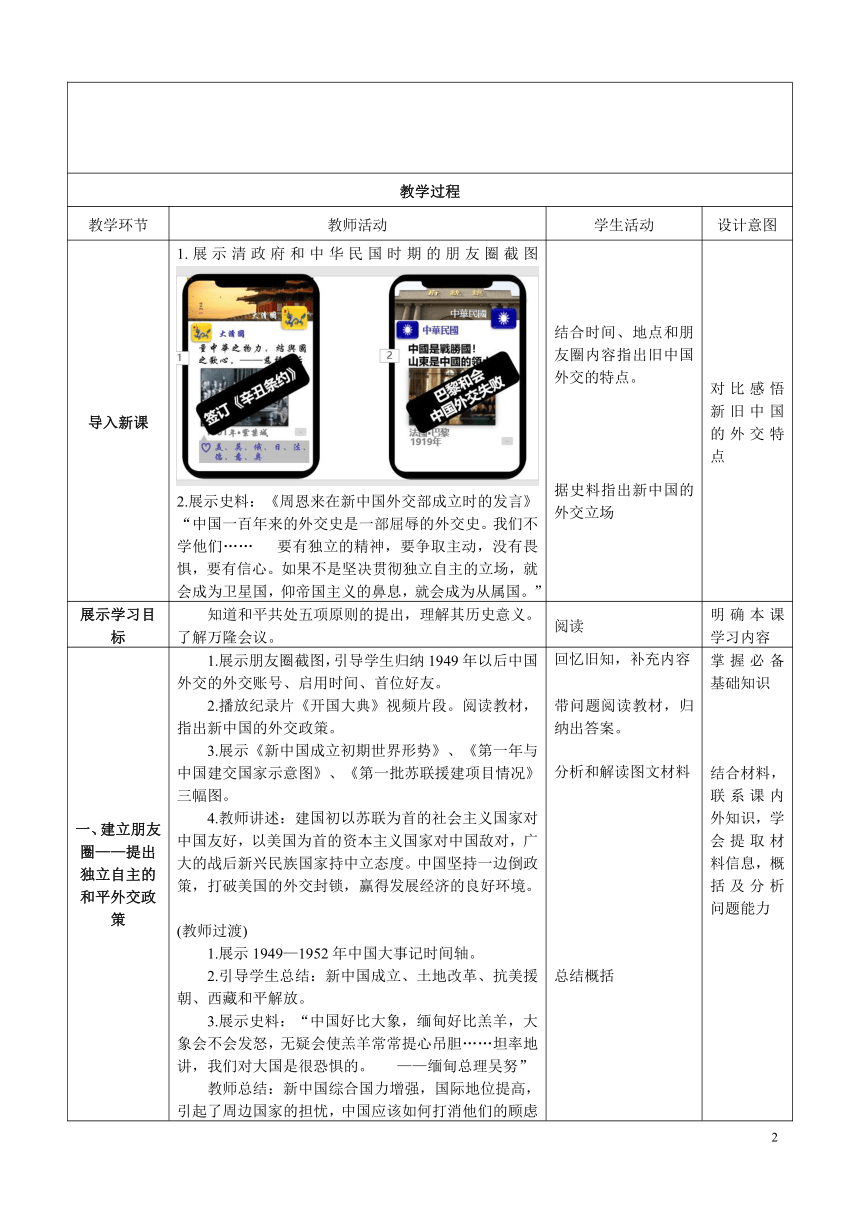

板书设计

第16课 独立自主的和平外交

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 1.展示清政府和中华民国时期的朋友圈截图2.展示史料:《周恩来在新中国外交部成立时的发言》“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们…… 要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。如果不是坚决贯彻独立自主的立场,就会成为卫星国,仰帝国主义的鼻息,就会成为从属国。” 结合时间、地点和朋友圈内容指出旧中国外交的特点。据史料指出新中国的外交立场 对比感悟新旧中国的外交特点

展示学习目标 知道和平共处五项原则的提出,理解其历史意义。了解万隆会议。 阅读 明确本课学习内容

一、建立朋友圈——提出独立自主的和平外交政策 1.展示朋友圈截图,引导学生归纳1949年以后中国外交的外交账号、启用时间、首位好友。2.播放纪录片《开国大典》视频片段。阅读教材,指出新中国的外交政策。3.展示《新中国成立初期世界形势》、《第一年与中国建交国家示意图》、《第一批苏联援建项目情况》三幅图。4.教师讲述:建国初以苏联为首的社会主义国家对中国友好,以美国为首的资本主义国家对中国敌对,广大的战后新兴民族国家持中立态度。中国坚持一边倒政策,打破美国的外交封锁,赢得发展经济的良好环境。(教师过渡)1.展示1949—1952年中国大事记时间轴。2.引导学生总结:新中国成立、土地改革、抗美援朝、西藏和平解放。3.展示史料:“中国好比大象,缅甸好比羔羊,大象会不会发怒,无疑会使羔羊常常提心吊胆……坦率地讲,我们对大国是很恐惧的。 ——缅甸总理吴努”教师总结:新中国综合国力增强,国际地位提高,引起了周边国家的担忧,中国应该如何打消他们的顾虑呢? 回忆旧知,补充内容带问题阅读教材,归纳出答案。分析和解读图文材料总结概括 掌握必备基础知识结合材料,联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力

二、巩固朋友圈——提出和平共处五项原则 1.展示朋友圈截图,引导学生归纳1953年中国的外交成就、具体过程、内容和意义。2.展示史料:①p82《材料研读》;②和平共处五项原则的提出,是新中国外交政策从突出强调意识形态的“一边倒”,转向较多地考虑国家利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。——杨奎松:《中华人民共和国建国史研究》据此分析和平共处五项原则的意义。(教师过渡)1.展示《新中国成立初期世界形势》地图,据形势图并结合所学,分析新中国可以进一步争取结交哪些新朋友?2.指出万隆会议的特点。 记忆,练习带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案。阅读材料,回答问题。解读史料,提取关键信息。带问题阅读教材,归纳出答案。 掌握必备基础知识培养学生归纳概括和辨析能力培养学生提取信息和解读史料的能力,客观理性辩证分析问题的能力

三、扩展朋友圈——参加万隆会议 1.展示朋友圈截图,引导学生归纳1955年中国的外交成就。2.提出问题:阅读教材83页, 说说中国参加万隆会议的会前、会中都遇到了哪些困境?3.展示史料:万隆会议上的不和谐“声音”。伊拉克代表:共产主义是“独裁”。泰国代表:中国利用国外1000多万华侨的双重国籍搞颠覆活动。 锡兰代表:台湾.应当取得一个独立国家的地位。4.展示史料:周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。——美国记者提问:周恩来通过什么改变了会议航向?5.播放视频:《大国外交》片段,展示周恩来在万隆会议的文字演讲稿。6.提出问题,教师总结:1、据此分析周恩来在万隆会议上提出了什么主张?2、分析周总理的发言,找出与会国家之间的“同”和“异”分别是什么?3、阅读教材,总结该主张对会议的影响?7.展示朋友圈,梳理万隆会议的基础知识。 带问题阅读教材,归纳出答案。观看视频带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案。 掌握必备基础知识培养学生归纳概括和辨析能力

课堂小结 梳理1949—1956年中国大事记时间轴。据此分析新中国取得外交成就的原因?①中国综合国力的增强,国际地位的提高;②中共的正确领导;③领导人的智慧。 思考并完成时间轴讨论、感悟 掌握必备基础知识培养家国情怀价值观

课堂练习 见课件

教学反思

1、本课以“朋友圈”这一学生熟悉的沟通方式进行教学设计,把国家拟人化,拉近学生与历史的距离,激发学生的学习兴趣。以“建立朋友圈”“巩固朋友圈”“扩大朋友圈”为线索,简化学生理解难度,教学效果好。2、注重讲练结合,按中考要求规范学生答题,提高解题能力。

注意:教学设计模板只是参考,各位参赛老师可以根据需要自行调整表格栏目设置。但不得改变表格基本结构即必须使用表格式,便于评选和将来排版发布。敬请周知和理解.

独立自主的和平外交政策

和平共处五项原则

参加万隆会议,

提出“求同存异方针”

1949年

1953年

1955年

PAGE

1

教学指导思想与理论依据【根据课型需要设置,可自行决定】

“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础以课程标准为导向,把所讲教材的内容编制成有序的知识信息,辅助多种手段,如语言文字、图片、等创设情境,让学生自己走进历史,综合自己已有的知识观点、看法、认识和态度、情感,最后得出结论,获取历史的启迪。这样能激发了学生学习的积极性和主动性。

教学背景分析

课题及教学内容分析《独立自主的和平外交》是教材第五单元《国防建设与外交成就》的第二课。本课介绍了新中国建立初期,我国外交政策的提出与相关的外交成就。教材内容直接展示的知识要点较少,较易掌握,但是就初中学生现有的知识储备、经验阅历及理解力,对新中国成立初期的困难国际局势认识不足,所以对外交政策确立及外交成就取得的背景和影响就难以深入认识,本教案的设计以“朋友圈”为思路,通过“建立朋友圈”“巩固朋友圈”和“扩大朋友圈”的线索,引导学生了解新中国成立初外交背景及外交成就,注重培养学生对有用历史信息的挖掘能力及分析与合作能力。在学习过程中从三个角度引导学生:一是引导学生合作探究,抓住知识要点,解决基本问题。二是引导学生分析各类资料,获得认知,提高学生基本的获取历史信息的能力及分析能力。三是展现杰出人物风采,激发学生学习兴趣;引导学生进行新旧知识的比较,从而得出:国家的综合实力的增强,中国共产党的正确领导,外交家们的努力是新中国外交不断取得外交成就的原因。在提升认知的同时,进行爱国主义教育。学生情况分析初二学生有一定的历史学习基础,但分析能力需要进一步培养,利用“朋友圈”这一日常使用的软件能增强学生学习历史的兴趣,创造良好情景。

教学目标【根据课程标准和核心素养分析】

总体目标: 知道中国独立自主的和平外交政策,了解新中国50年代取得的外交成就。能通过视频、文字、图片等资料自主归纳独立自主的和平外交政策、和平共处五项原则、万隆会议、求同存异方针等基本史实,培养学生论从史出的能力。素养目标:唯物史观、史料实证.。能通过时间轴归纳新中国在50年代取得的外交成就素养目标:时空观念.。认识到新中国独立自主的和平外交政策是中国共产党坚决维护民族利益、国家利益的政治追求,中共领导下的新中国综合国力增强是取得外交成就的根本保障。素养目标:家国情怀.。

教学重点和难点

教学重点独立自主的和平外交政策教学难点独立自主的和平外交政策

教学资源和教学方法

一.教学资源 视频 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体二.教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第16课 独立自主的和平外交

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 1.展示清政府和中华民国时期的朋友圈截图2.展示史料:《周恩来在新中国外交部成立时的发言》“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们…… 要有独立的精神,要争取主动,没有畏惧,要有信心。如果不是坚决贯彻独立自主的立场,就会成为卫星国,仰帝国主义的鼻息,就会成为从属国。” 结合时间、地点和朋友圈内容指出旧中国外交的特点。据史料指出新中国的外交立场 对比感悟新旧中国的外交特点

展示学习目标 知道和平共处五项原则的提出,理解其历史意义。了解万隆会议。 阅读 明确本课学习内容

一、建立朋友圈——提出独立自主的和平外交政策 1.展示朋友圈截图,引导学生归纳1949年以后中国外交的外交账号、启用时间、首位好友。2.播放纪录片《开国大典》视频片段。阅读教材,指出新中国的外交政策。3.展示《新中国成立初期世界形势》、《第一年与中国建交国家示意图》、《第一批苏联援建项目情况》三幅图。4.教师讲述:建国初以苏联为首的社会主义国家对中国友好,以美国为首的资本主义国家对中国敌对,广大的战后新兴民族国家持中立态度。中国坚持一边倒政策,打破美国的外交封锁,赢得发展经济的良好环境。(教师过渡)1.展示1949—1952年中国大事记时间轴。2.引导学生总结:新中国成立、土地改革、抗美援朝、西藏和平解放。3.展示史料:“中国好比大象,缅甸好比羔羊,大象会不会发怒,无疑会使羔羊常常提心吊胆……坦率地讲,我们对大国是很恐惧的。 ——缅甸总理吴努”教师总结:新中国综合国力增强,国际地位提高,引起了周边国家的担忧,中国应该如何打消他们的顾虑呢? 回忆旧知,补充内容带问题阅读教材,归纳出答案。分析和解读图文材料总结概括 掌握必备基础知识结合材料,联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力

二、巩固朋友圈——提出和平共处五项原则 1.展示朋友圈截图,引导学生归纳1953年中国的外交成就、具体过程、内容和意义。2.展示史料:①p82《材料研读》;②和平共处五项原则的提出,是新中国外交政策从突出强调意识形态的“一边倒”,转向较多地考虑国家利益而开始走向务实的一个相当重要的标志。——杨奎松:《中华人民共和国建国史研究》据此分析和平共处五项原则的意义。(教师过渡)1.展示《新中国成立初期世界形势》地图,据形势图并结合所学,分析新中国可以进一步争取结交哪些新朋友?2.指出万隆会议的特点。 记忆,练习带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案。阅读材料,回答问题。解读史料,提取关键信息。带问题阅读教材,归纳出答案。 掌握必备基础知识培养学生归纳概括和辨析能力培养学生提取信息和解读史料的能力,客观理性辩证分析问题的能力

三、扩展朋友圈——参加万隆会议 1.展示朋友圈截图,引导学生归纳1955年中国的外交成就。2.提出问题:阅读教材83页, 说说中国参加万隆会议的会前、会中都遇到了哪些困境?3.展示史料:万隆会议上的不和谐“声音”。伊拉克代表:共产主义是“独裁”。泰国代表:中国利用国外1000多万华侨的双重国籍搞颠覆活动。 锡兰代表:台湾.应当取得一个独立国家的地位。4.展示史料:周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。——美国记者提问:周恩来通过什么改变了会议航向?5.播放视频:《大国外交》片段,展示周恩来在万隆会议的文字演讲稿。6.提出问题,教师总结:1、据此分析周恩来在万隆会议上提出了什么主张?2、分析周总理的发言,找出与会国家之间的“同”和“异”分别是什么?3、阅读教材,总结该主张对会议的影响?7.展示朋友圈,梳理万隆会议的基础知识。 带问题阅读教材,归纳出答案。观看视频带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案。 掌握必备基础知识培养学生归纳概括和辨析能力

课堂小结 梳理1949—1956年中国大事记时间轴。据此分析新中国取得外交成就的原因?①中国综合国力的增强,国际地位的提高;②中共的正确领导;③领导人的智慧。 思考并完成时间轴讨论、感悟 掌握必备基础知识培养家国情怀价值观

课堂练习 见课件

教学反思

1、本课以“朋友圈”这一学生熟悉的沟通方式进行教学设计,把国家拟人化,拉近学生与历史的距离,激发学生的学习兴趣。以“建立朋友圈”“巩固朋友圈”“扩大朋友圈”为线索,简化学生理解难度,教学效果好。2、注重讲练结合,按中考要求规范学生答题,提高解题能力。

注意:教学设计模板只是参考,各位参赛老师可以根据需要自行调整表格栏目设置。但不得改变表格基本结构即必须使用表格式,便于评选和将来排版发布。敬请周知和理解.

独立自主的和平外交政策

和平共处五项原则

参加万隆会议,

提出“求同存异方针”

1949年

1953年

1955年

PAGE

1

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化