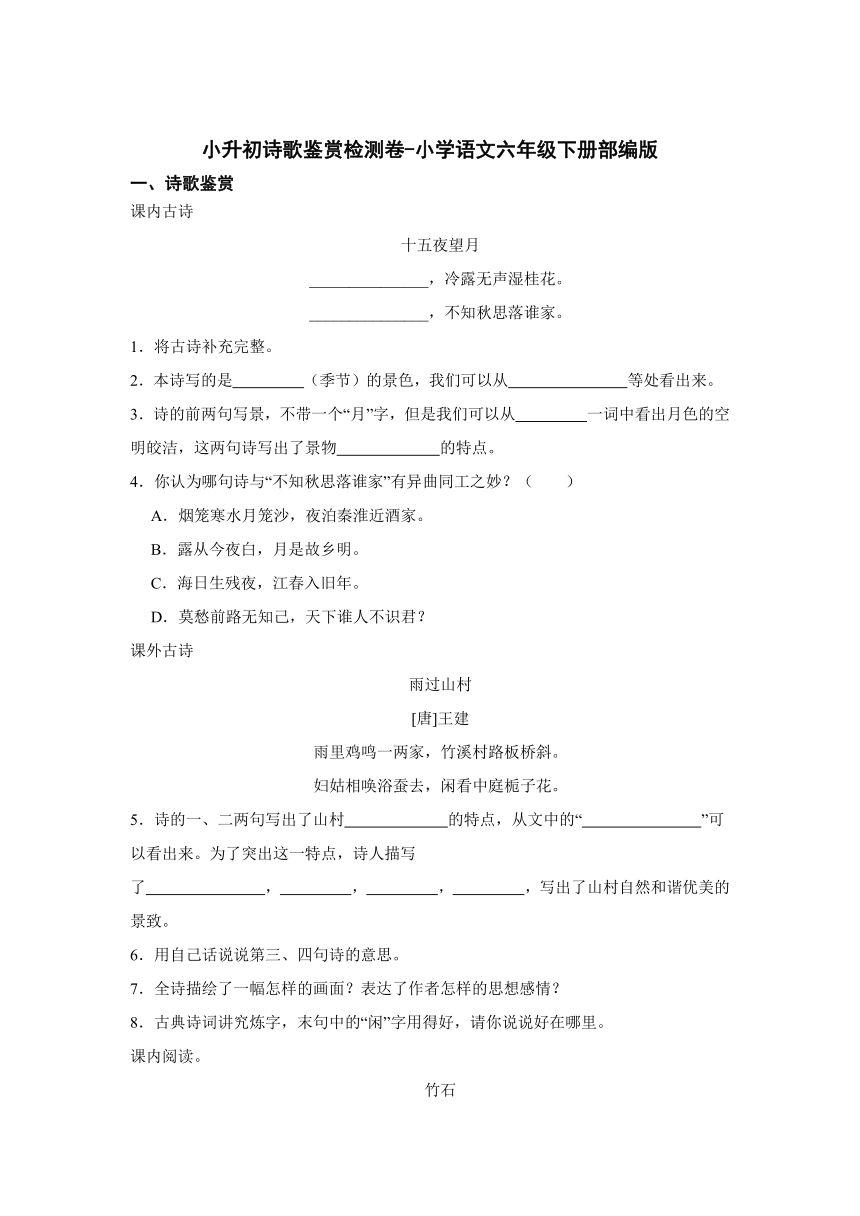

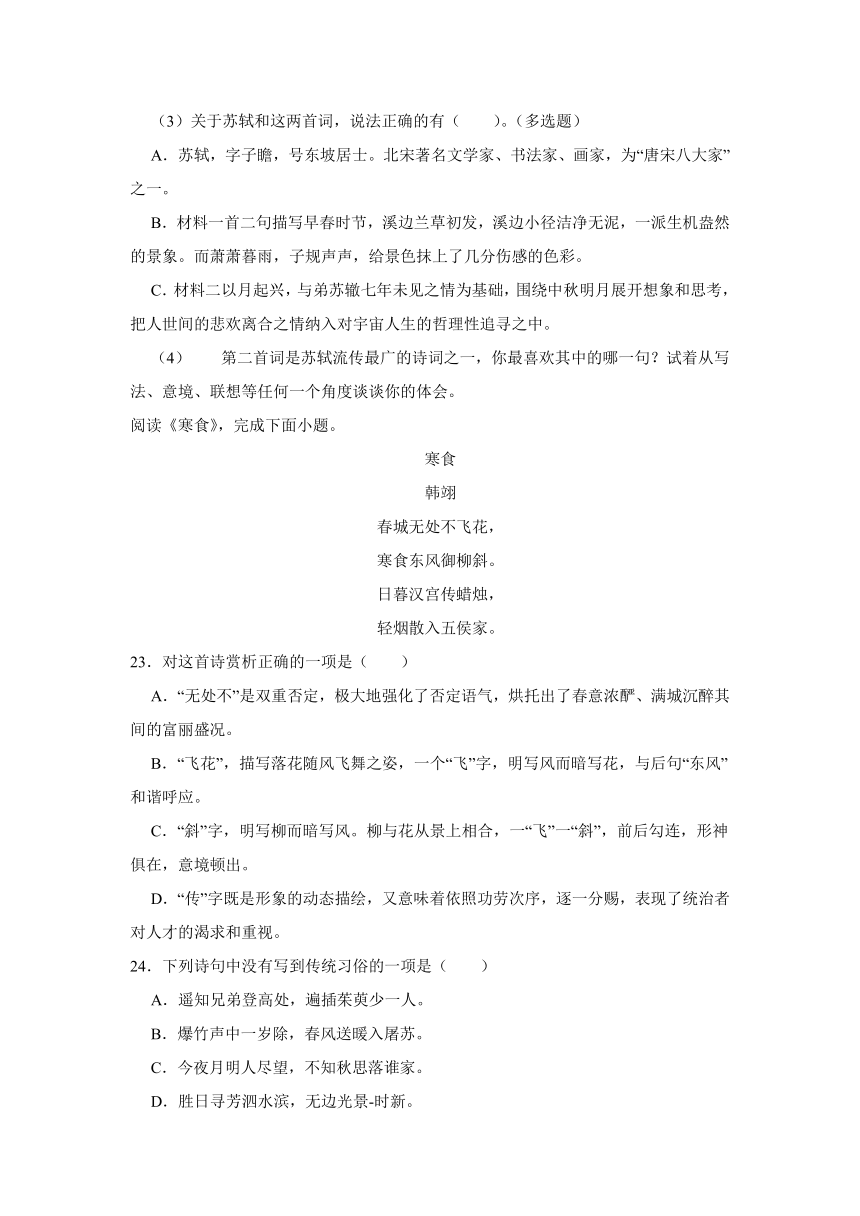

小学语文六年级下册小升初诗歌鉴赏检测卷(有答案)

文档属性

| 名称 | 小学语文六年级下册小升初诗歌鉴赏检测卷(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 16:42:30 | ||

图片预览

文档简介

小升初诗歌鉴赏检测卷-小学语文六年级下册部编版

一、诗歌鉴赏

课内古诗

十五夜望月

_______________,冷露无声湿桂花。

_______________,不知秋思落谁家。

1.将古诗补充完整。

2.本诗写的是 (季节)的景色,我们可以从 等处看出来。

3.诗的前两句写景,不带一个“月”字,但是我们可以从 一词中看出月色的空明皎洁,这两句诗写出了景物 的特点。

4.你认为哪句诗与“不知秋思落谁家”有异曲同工之妙?( )

A.烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

B.露从今夜白,月是故乡明。

C.海日生残夜,江春入旧年。

D.莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

课外古诗

雨过山村

[唐]王建

雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。

妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。

5.诗的一、二两句写出了山村 的特点,从文中的“ ”可以看出来。为了突出这一特点,诗人描写了 , , , ,写出了山村自然和谐优美的景致。

6.用自己话说说第三、四句诗的意思。

7.全诗描绘了一幅怎样的画面?表达了作者怎样的思想感情?

8.古典诗词讲究炼字,末句中的“闲”字用得好,请你说说好在哪里。

课内阅读。

竹石

(清)郑燮

咬定青山不放松,立根 。

_____________还坚劲,任尔东南西北风。

9.将诗歌补充完整,写出题目的意思。

10.写出诗句“千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。”的意思。

11.这首诗的作者是 代的 。这首诗是一首 诗,诗中“千磨万击”、“东西南北风”,指的是 ,如此多的磨难,进一步表现出竹子 的精神。诗中表现竹子精神的诗句是: , 。

12.“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”这两句诗中“咬”和“立”用了 的修辞手法,这样写的好处是 。

13.这首诗借物喻人,表面在写 ,其实是写 ,表明了诗人 的精神。

课内阅读。

西江月 夜行黄沙道中

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

14.词中的“见”读 ,它的意思与“ ”相同。

15.词中描写的景物有

16.词的上片写了“蝉鸣”“鹊啼”“蛙声”三种山村夏夜特有的声音,这样写的好处是什么?

17.这首词表达了作者怎样的情感?

读诗,完成练习。

书湖阴先生壁

[宋]王安石

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

18.在下面加点字正确的读音下画横线。

花木成畦(guī qí) 排闼(dá tà)

19.写出加点词的意思。

①净无苔:

②排闼:

20.这首诗中运用了拟人手法的句子是 。它的意思是 。

21.下面对诗歌内容和手法的分析不恰当的一项是( )

A.诗歌前两句写庭前优美的景色,突出了湖阴先生居住环境干净、清幽的特点,侧面烘托出了主人湖阴先生的高洁形象。

B.诗歌后两句表达了诗人对湖阴先生所居环境的热爱和赞美之情,也体现了诗人对高洁清雅品格的喜爱和向往之心。

C.诗歌赞美了庭院的清幽,表达了对湖阴先生生活方式、生活情趣的肯定,也流露了诗人对自己无法过这种生活的无奈和痛苦。

D.诗中虽然没有正面写人,但写山水就是写人,景与人处处照应,句句关合,既奇崛又自然,既经锤炼又无斧凿之痕,韵味深长。

22.阅读苏轼词两首,回答问题

[材料一]

浣溪沙

(宋)苏轼

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少? ▲ 。 ▲ 。

[材料二]

水调歌头·明月几时有

(宋)苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

(1)将材料一补充完整。

(2)用自己的话解释材料二中画线的句子。

(3)关于苏轼和这两首词,说法正确的有( )。(多选题)

A.苏轼,字子瞻,号东坡居士。北宋著名文学家、书法家、画家,为“唐宋八大家”之一。

B.材料一首二句描写早春时节,溪边兰草初发,溪边小径洁净无泥,一派生机盎然的景象。而萧萧暮雨,子规声声,给景色抹上了几分伤感的色彩。

C.材料二以月起兴,与弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中。

(4)

第二首词是苏轼流传最广的诗词之一,你最喜欢其中的哪一句?试着从写法、意境、联想等任何一个角度谈谈你的体会。

阅读《寒食》,完成下面小题。

寒食

韩翊

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

23.对这首诗赏析正确的一项是( )

A.“无处不”是双重否定,极大地强化了否定语气,烘托出了春意浓酽、满城沉醉其间的富丽盛况。

B.“飞花”,描写落花随风飞舞之姿,一个“飞”字,明写风而暗写花,与后句“东风”和谐呼应。

C.“斜”字,明写柳而暗写风。柳与花从景上相合,一“飞”一“斜”,前后勾连,形神俱在,意境顿出。

D.“传”字既是形象的动态描绘,又意味着依照功劳次序,逐一分赐,表现了统治者对人才的渴求和重视。

24.下列诗句中没有写到传统习俗的一项是( )

A.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

C.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

D.胜日寻芳泗水滨,无边光景-时新。

古诗鉴赏。

淮上①与友人别

唐 郑谷

扬子江②头杨柳③春,杨花④愁杀⑤渡江人。

数声风笛⑥离亭⑦晚,君向潇湘⑧我向秦。

注释:①淮(huái)上:扬州。②扬子江:长江在江苏镇江、扬州一带的干流,古称扬子江。③杨柳:“柳”与“留”谐音,表示挽留之意。④杨花:柳絮。⑤愁杀:愁绪满怀。杀,形容愁的程度之深。⑥风笛:风中传来的笛声。⑦离亭:驿亭。⑧潇湘(xiāo xiāng):指今湖南一带。

25.《淮上与友人别》是一首_________诗。( )

A.咏物 B.送别 C.田园 D.边塞

26.“君向潇湘我向秦。”中的“君”指( )

A.郑谷 B.渡江人 C.国君 D.友人

27.下列对诗词的赏析,不正确的一项是( )

A.一、二两句记事抒情,点醒别离,写得潇洒不着力,读来别具一种天然的风韵。

B.三、四两句,从江头景色收转到离亭别宴,正面抒写握别时情景。

C.诗人用淡墨点染景色,用重笔抒写愁绪,初看似不甚协调,细味方感到二者的和谐统一。

D.这首诗是诗人在扬州和友人分手时所作。

古诗阅读

题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

________________

________________

28.把古诗补充完整

29.这首诗的作者是 代的 ,他是“ 八大家之一”。

30.用自己的话说说所填诗句的意思。

31.说说诗的最后两句讲了一个什么样的道理。

阅读。

凉州词

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

32.诗的前两句写所见: 、 、 ;第三句写所闻: (均用诗中词语回答)

33.“春风不度玉门关”中的“春风”除了指自然现象之外,还指 ,这句诗运用了 手法。

34.“黄河远上白云间”中的“远上”和“一片孤城万仞山”中的“孤”历来为人们所称道,请任选其一试做分析。

35.下列理解不恰当的一项是( )

A.诗歌前两句以远川高山衬托“孤城”,描绘出边地的雄阔苍凉之景。

B.“杨柳”指《折杨柳》曲,古诗文中常以杨柳喻送别情事。

C.全诗极写戍边者不得还乡的怨情,情绪消极悲切。

答案解析部分

【答案】1.中庭地白树栖鸡,今夜月明人尽望

2.秋天;桂花、秋思

3.地白;清冷寂静

4.B

【答案】5.宁静幽美;鸡鸣一两家;雨中的竹林;溪水;村路;板桥

6.村里的媳妇和婆婆相互呼唤去浸洗蚕茧,庭院中的栀子花闲着无人欣赏。

7.全诗描绘了一幅清新秀丽的山村农忙图景,充满劳动生活的气息,表达了作者对乡村生活的喜爱之情。

8.以栀子花的闲来反衬人们的忙,巧作对照,情趣盎然(或:运用拟人手法,形象地写出了蚕妇们去后,庭中栀子花的闲适自在)

【答案】9.原在破岩中;千磨万击;扎根在岩石的缝隙之中的竹子

10.任凭各方的风猛刮,竹石受到多大的折磨和打击,它们仍然坚定强劲。

11.清;郑燮;题画;来自世俗、社会的各种迫害;勇于斗争的精神;千磨万击还坚劲;任尔东南西北风。

12.拟人;形象生动地写出了竹子坚韧不拔的品格

13.竹子;诗人刚正不阿的品性;不怕打击、不畏风浪

【答案】14.xiàn;现

15.月、鹊、蝉、蛙,星、雨、店、桥

16.突出夏夜的宁静,同时这些声音使黄沙道显得生机勃勃,颇不寂寞。

17.表达了对丰收所怀有的喜悦之情和对农村生活的热爱。

【答案】18.qí;tà

19.青苔。;小门。

20.一水护田将绿绕,两山排闼送青来;庭院外一条小河保护着农田,并且环绕着农田;两座大山打开门来送来绿色

21.C

22.【答案】(1)门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。

(2)人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这事儿自古以来就很难周全。

(3)A;B;C

(4)与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间,在月光下起舞,最起码还可以与自己清影为伴。

【答案】23.C

24.D

【答案】25.B

26.D

27.A

【答案】28.不识庐山真面目|只缘身在此山中。

29.宋;苏轼;唐宋

30.为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中眼界受到局限的缘故。

31.告诉我们要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清。”

【答案】32.黄河;白云;孤城;杨柳

33.皇帝(朝廷)的关怀;双关

34.“远上”二字,描绘出了黄河滚滚流向天际的雄伟景象,意境辽阔。

35.C

一、诗歌鉴赏

课内古诗

十五夜望月

_______________,冷露无声湿桂花。

_______________,不知秋思落谁家。

1.将古诗补充完整。

2.本诗写的是 (季节)的景色,我们可以从 等处看出来。

3.诗的前两句写景,不带一个“月”字,但是我们可以从 一词中看出月色的空明皎洁,这两句诗写出了景物 的特点。

4.你认为哪句诗与“不知秋思落谁家”有异曲同工之妙?( )

A.烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

B.露从今夜白,月是故乡明。

C.海日生残夜,江春入旧年。

D.莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

课外古诗

雨过山村

[唐]王建

雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。

妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。

5.诗的一、二两句写出了山村 的特点,从文中的“ ”可以看出来。为了突出这一特点,诗人描写了 , , , ,写出了山村自然和谐优美的景致。

6.用自己话说说第三、四句诗的意思。

7.全诗描绘了一幅怎样的画面?表达了作者怎样的思想感情?

8.古典诗词讲究炼字,末句中的“闲”字用得好,请你说说好在哪里。

课内阅读。

竹石

(清)郑燮

咬定青山不放松,立根 。

_____________还坚劲,任尔东南西北风。

9.将诗歌补充完整,写出题目的意思。

10.写出诗句“千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。”的意思。

11.这首诗的作者是 代的 。这首诗是一首 诗,诗中“千磨万击”、“东西南北风”,指的是 ,如此多的磨难,进一步表现出竹子 的精神。诗中表现竹子精神的诗句是: , 。

12.“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”这两句诗中“咬”和“立”用了 的修辞手法,这样写的好处是 。

13.这首诗借物喻人,表面在写 ,其实是写 ,表明了诗人 的精神。

课内阅读。

西江月 夜行黄沙道中

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

14.词中的“见”读 ,它的意思与“ ”相同。

15.词中描写的景物有

16.词的上片写了“蝉鸣”“鹊啼”“蛙声”三种山村夏夜特有的声音,这样写的好处是什么?

17.这首词表达了作者怎样的情感?

读诗,完成练习。

书湖阴先生壁

[宋]王安石

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

18.在下面加点字正确的读音下画横线。

花木成畦(guī qí) 排闼(dá tà)

19.写出加点词的意思。

①净无苔:

②排闼:

20.这首诗中运用了拟人手法的句子是 。它的意思是 。

21.下面对诗歌内容和手法的分析不恰当的一项是( )

A.诗歌前两句写庭前优美的景色,突出了湖阴先生居住环境干净、清幽的特点,侧面烘托出了主人湖阴先生的高洁形象。

B.诗歌后两句表达了诗人对湖阴先生所居环境的热爱和赞美之情,也体现了诗人对高洁清雅品格的喜爱和向往之心。

C.诗歌赞美了庭院的清幽,表达了对湖阴先生生活方式、生活情趣的肯定,也流露了诗人对自己无法过这种生活的无奈和痛苦。

D.诗中虽然没有正面写人,但写山水就是写人,景与人处处照应,句句关合,既奇崛又自然,既经锤炼又无斧凿之痕,韵味深长。

22.阅读苏轼词两首,回答问题

[材料一]

浣溪沙

(宋)苏轼

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少? ▲ 。 ▲ 。

[材料二]

水调歌头·明月几时有

(宋)苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

(1)将材料一补充完整。

(2)用自己的话解释材料二中画线的句子。

(3)关于苏轼和这两首词,说法正确的有( )。(多选题)

A.苏轼,字子瞻,号东坡居士。北宋著名文学家、书法家、画家,为“唐宋八大家”之一。

B.材料一首二句描写早春时节,溪边兰草初发,溪边小径洁净无泥,一派生机盎然的景象。而萧萧暮雨,子规声声,给景色抹上了几分伤感的色彩。

C.材料二以月起兴,与弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中。

(4)

第二首词是苏轼流传最广的诗词之一,你最喜欢其中的哪一句?试着从写法、意境、联想等任何一个角度谈谈你的体会。

阅读《寒食》,完成下面小题。

寒食

韩翊

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

23.对这首诗赏析正确的一项是( )

A.“无处不”是双重否定,极大地强化了否定语气,烘托出了春意浓酽、满城沉醉其间的富丽盛况。

B.“飞花”,描写落花随风飞舞之姿,一个“飞”字,明写风而暗写花,与后句“东风”和谐呼应。

C.“斜”字,明写柳而暗写风。柳与花从景上相合,一“飞”一“斜”,前后勾连,形神俱在,意境顿出。

D.“传”字既是形象的动态描绘,又意味着依照功劳次序,逐一分赐,表现了统治者对人才的渴求和重视。

24.下列诗句中没有写到传统习俗的一项是( )

A.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

C.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

D.胜日寻芳泗水滨,无边光景-时新。

古诗鉴赏。

淮上①与友人别

唐 郑谷

扬子江②头杨柳③春,杨花④愁杀⑤渡江人。

数声风笛⑥离亭⑦晚,君向潇湘⑧我向秦。

注释:①淮(huái)上:扬州。②扬子江:长江在江苏镇江、扬州一带的干流,古称扬子江。③杨柳:“柳”与“留”谐音,表示挽留之意。④杨花:柳絮。⑤愁杀:愁绪满怀。杀,形容愁的程度之深。⑥风笛:风中传来的笛声。⑦离亭:驿亭。⑧潇湘(xiāo xiāng):指今湖南一带。

25.《淮上与友人别》是一首_________诗。( )

A.咏物 B.送别 C.田园 D.边塞

26.“君向潇湘我向秦。”中的“君”指( )

A.郑谷 B.渡江人 C.国君 D.友人

27.下列对诗词的赏析,不正确的一项是( )

A.一、二两句记事抒情,点醒别离,写得潇洒不着力,读来别具一种天然的风韵。

B.三、四两句,从江头景色收转到离亭别宴,正面抒写握别时情景。

C.诗人用淡墨点染景色,用重笔抒写愁绪,初看似不甚协调,细味方感到二者的和谐统一。

D.这首诗是诗人在扬州和友人分手时所作。

古诗阅读

题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

________________

________________

28.把古诗补充完整

29.这首诗的作者是 代的 ,他是“ 八大家之一”。

30.用自己的话说说所填诗句的意思。

31.说说诗的最后两句讲了一个什么样的道理。

阅读。

凉州词

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

32.诗的前两句写所见: 、 、 ;第三句写所闻: (均用诗中词语回答)

33.“春风不度玉门关”中的“春风”除了指自然现象之外,还指 ,这句诗运用了 手法。

34.“黄河远上白云间”中的“远上”和“一片孤城万仞山”中的“孤”历来为人们所称道,请任选其一试做分析。

35.下列理解不恰当的一项是( )

A.诗歌前两句以远川高山衬托“孤城”,描绘出边地的雄阔苍凉之景。

B.“杨柳”指《折杨柳》曲,古诗文中常以杨柳喻送别情事。

C.全诗极写戍边者不得还乡的怨情,情绪消极悲切。

答案解析部分

【答案】1.中庭地白树栖鸡,今夜月明人尽望

2.秋天;桂花、秋思

3.地白;清冷寂静

4.B

【答案】5.宁静幽美;鸡鸣一两家;雨中的竹林;溪水;村路;板桥

6.村里的媳妇和婆婆相互呼唤去浸洗蚕茧,庭院中的栀子花闲着无人欣赏。

7.全诗描绘了一幅清新秀丽的山村农忙图景,充满劳动生活的气息,表达了作者对乡村生活的喜爱之情。

8.以栀子花的闲来反衬人们的忙,巧作对照,情趣盎然(或:运用拟人手法,形象地写出了蚕妇们去后,庭中栀子花的闲适自在)

【答案】9.原在破岩中;千磨万击;扎根在岩石的缝隙之中的竹子

10.任凭各方的风猛刮,竹石受到多大的折磨和打击,它们仍然坚定强劲。

11.清;郑燮;题画;来自世俗、社会的各种迫害;勇于斗争的精神;千磨万击还坚劲;任尔东南西北风。

12.拟人;形象生动地写出了竹子坚韧不拔的品格

13.竹子;诗人刚正不阿的品性;不怕打击、不畏风浪

【答案】14.xiàn;现

15.月、鹊、蝉、蛙,星、雨、店、桥

16.突出夏夜的宁静,同时这些声音使黄沙道显得生机勃勃,颇不寂寞。

17.表达了对丰收所怀有的喜悦之情和对农村生活的热爱。

【答案】18.qí;tà

19.青苔。;小门。

20.一水护田将绿绕,两山排闼送青来;庭院外一条小河保护着农田,并且环绕着农田;两座大山打开门来送来绿色

21.C

22.【答案】(1)门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。

(2)人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这事儿自古以来就很难周全。

(3)A;B;C

(4)与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间,在月光下起舞,最起码还可以与自己清影为伴。

【答案】23.C

24.D

【答案】25.B

26.D

27.A

【答案】28.不识庐山真面目|只缘身在此山中。

29.宋;苏轼;唐宋

30.为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中眼界受到局限的缘故。

31.告诉我们要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清。”

【答案】32.黄河;白云;孤城;杨柳

33.皇帝(朝廷)的关怀;双关

34.“远上”二字,描绘出了黄河滚滚流向天际的雄伟景象,意境辽阔。

35.C