1.1.3 等腰三角形的判定与反证法 教案

文档属性

| 名称 | 1.1.3 等腰三角形的判定与反证法 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 17:47:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1.1.3 等腰三角形的判定与反证法

学生知识状况分析

本节课是等腰三角形的第三课时,通过前面两课时的学习,学生已经掌握了等腰三角形的相关性质,并知道了用综合法证明命题的基本要求和步骤.为学习等腰三角形的判定定理奠定了知识和方法的基础.

教学任务分析

本节课的主要任务是探索等腰三角形的判定定理,在复习性质定理的基础上,引导学生反过来思考猜想新的命题,并进行证明.这样可以发展学生的逆向思维能力,同时引入反证法的基本证明思路,学习与运用反证法也成为本课时的教学任务之一.因此,本节课的教学目标定为:

1.探索等腰三角形判定定理.

2.理解等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明.

3.了解反证法的基本证明思路,并能简单应用.

4.培养学生的逆向思维能力.

教学过程分析

本节课的教学过程设计了以下六个环节:复习引入--逆向思考,定理证明---巩固练习----适时提问 导出反证法---拓展延伸----课堂小结.

第一环节:复习引入

活动过程:通过问题串回顾等腰三角形的性质定理以及证明的思路,要求学生独立思考后再进交流.

问题1.等腰三角形性质定理的内容是什么?这个命题的题设和结论分别是什么?

问题2.我们是如何证明上述定理的?

问题3.我们把性质定理的条件和结论反过来还成立么?如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等?

活动意图:设计是问题串是为引出等腰三角形的判定定理埋下伏笔.学生独立思考是对上节课内容有效地检测手段.

第二环节:逆向思考,定理证明

活动过程与效果:

教师:上面,我们改变问题条件,得出了很多类似的结论,这是研究问题的一种常用方法,除此之外,我们还可以“反过来”思考问题,这也是获得数学结论的一条途径.例如“等边对等角”,反过来成立吗 也就是:有两个角相等的三角形是等腰三角形吗

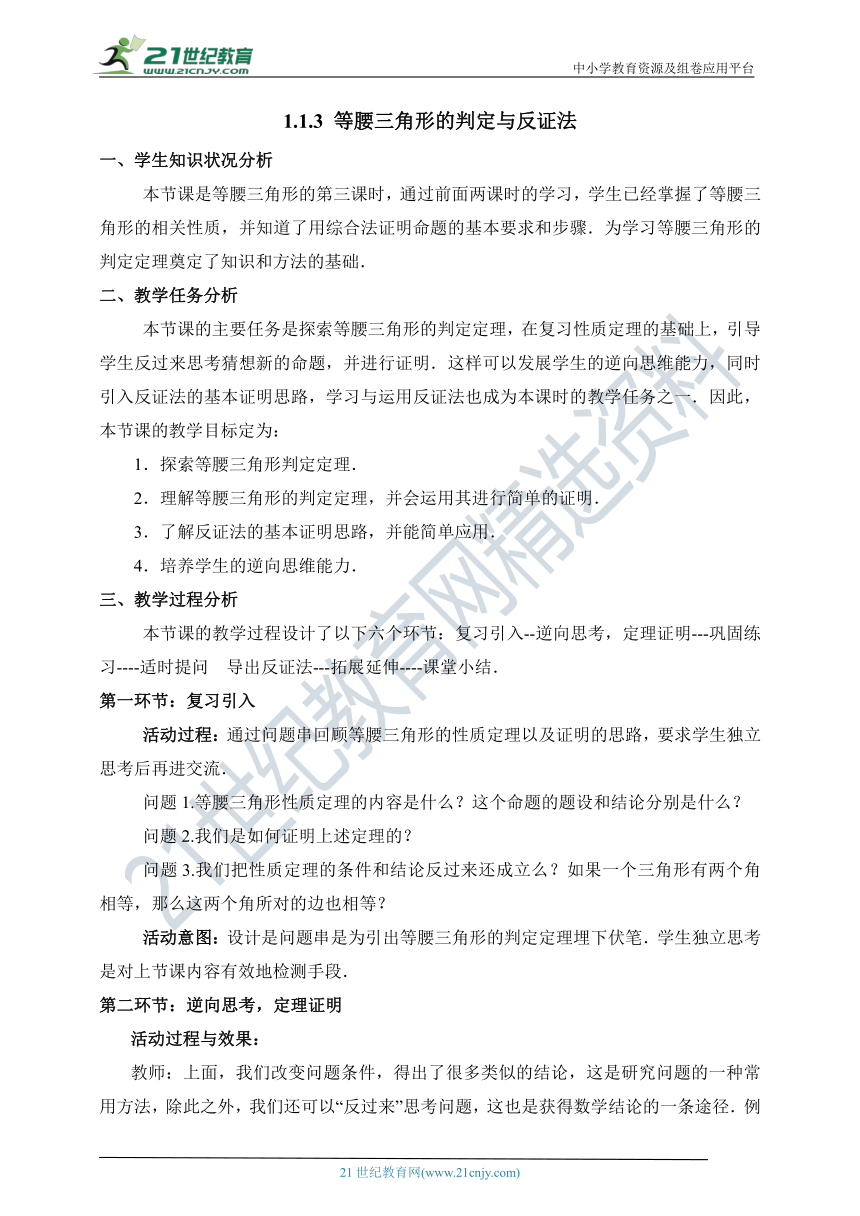

[生]如图,在△ABC中,∠B=∠C,要想证明AB=AC,只要构造两个全等的三角形,使AB与AC成为对应边就可以了.

[师]你是如何想到的

[生]由前面定理的证明获得启发,比如作BC的中线,或作A的平分线,或作BC上的高,都可以把△ABC分成两个全等的三角形.

[师]很好.同学们可在练习本上尝试一下是否如此,然后分组讨论.

[生]我们组发现,如果作BC的中线,虽然把△ABC分成了两个三角形,但无法用公理和已证明的定理证明它们全等.因为我们得到的条件是两个三角形对应两边及其一边的对角分别相等,是不能够判断两个三角形全等的.后两种方法是可行的.

[师]那么就请同学们任选一种方法按要求将推理证明过程书写出来.(教师可让两个同学在黑板上演示,并对推理证明过程讲评)

(证明略)

[师]我们用“反过来”思考问题,获得并证明了一个非常重要的定理——等腰三角形的判定定理:有两个角相等的三角形是等腰三角形.这一定理可以简单叙述为:等角对等边.我们不仅发现了几何图形的对称美,也发现了数学语言的对称美.

第三环节:巩固练习

活动过程与效果:将书中的随堂练习提前到此,是为了及时巩固判定定理.引导学生进行分析.

已知:如图,∠CAE是△ABC的外角,AD∥BC且∠1=∠2.

求证:AB=AC.

证明:∵AD∥BC,

∴∠1=∠B(两直线平行,同位角相等),

∠2=∠C(两直线平行,内错角相等).

又∵∠1=∠2,∴∠B=∠C.

∴AB=AC(等角对等边).

第四环节:适时提问 导出反证法

活动过程与效果:

我们类比归纳获得一个数学结论,“反过来”思考问题也获得了一个数学结论.如果否定命题的条件,是否也可获得一个数学结论吗 我们一起来“想一想”:

小明说,在一个三角形中,如果两个角不相等,那么这两个角所对的边也不相等.你认为这个结论成立吗 如果成立,你能证明它吗

有学生提出:“我认为这个结论是成立的.因为我画了几个三角形,观察并测量发现,如果两个角不相等,它们所对的边也不相等.但要像证明“等角对等边”那样却很难证明,因为它的条件和结论都是否定的.”的确如此.像这种从正面人手很难证明的结论,我们有没有别的证明思路和方法呢

我们来看一位同学的想法:

如图,在△ABC中,已知∠B≠∠C,此时AB与Ac要么相等,要么不相等.

假设AB=AC,那么根据“等边对等角”定理可得∠C=∠B,但已知条件是∠B≠∠C.“∠C=∠B”与已知条件“∠B≠∠C”相矛盾,因此AB≠AC

你能理解他的推理过程吗

再例如,我们要证明△ABC中不可能有两个直角,也可以采用这位同学的证法,假设有两个角是直角,不妨设∠A=90°,∠B=90°,可得∠A+∠B=180°,但△AB∠A+∠B+∠C=180°, “∠A+∠B=180°”与“∠A+∠B+∠C=180°”相矛盾,因此△ABC中不可能有两个直角.

引导学生思考:上一道面的证法有什么共同的特点呢 引出反证法.

都是先假设命题的结论不成立,然后由此推导出了与已知或公理或已证明过的定理相矛盾,从而证明命题的结论一定成立.这也是证明命题的一种方法,我们把它叫做反证法.

接着用“反过来”思考问题的方法获得并证明了等腰三角形的判定定理“等角对等边”,最后结合实例了解了反证法的含义.

第五环节:拓展延伸

活动过程与效果:在一节课结束之际,为培养学生思维的综合性、灵活性特安排了2个练习.一个是通过平行线、角平分线判定三角形的形状,再通过线段的转换求图形的周长.另一个是一个开放性的问题,考察学生多角度多维度思考问题的能力.学生在独立思考的基础上再小组交流.

1.如图,BD平分∠CBA,CD平分∠ACB,且MN∥BC,设AB=12,AC=18,求△AMN的周长. .

2.现有等腰三角形纸片,如果能从一个角的顶点出发,将原纸片一次剪开成两块等腰三角形纸片,问此时的等腰三角形的顶角的度数

第六环节:课堂小结

(1)本节课学习了哪些内容?

(2)等腰三角形的判定方法有哪几种?

(3)结合本节课的学习,谈谈等腰三角形性质和判定的区别和联系.

(4)举例谈谈用反证法说理的基本思路.

N

M

C

B

A

D

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.1.3 等腰三角形的判定与反证法

学生知识状况分析

本节课是等腰三角形的第三课时,通过前面两课时的学习,学生已经掌握了等腰三角形的相关性质,并知道了用综合法证明命题的基本要求和步骤.为学习等腰三角形的判定定理奠定了知识和方法的基础.

教学任务分析

本节课的主要任务是探索等腰三角形的判定定理,在复习性质定理的基础上,引导学生反过来思考猜想新的命题,并进行证明.这样可以发展学生的逆向思维能力,同时引入反证法的基本证明思路,学习与运用反证法也成为本课时的教学任务之一.因此,本节课的教学目标定为:

1.探索等腰三角形判定定理.

2.理解等腰三角形的判定定理,并会运用其进行简单的证明.

3.了解反证法的基本证明思路,并能简单应用.

4.培养学生的逆向思维能力.

教学过程分析

本节课的教学过程设计了以下六个环节:复习引入--逆向思考,定理证明---巩固练习----适时提问 导出反证法---拓展延伸----课堂小结.

第一环节:复习引入

活动过程:通过问题串回顾等腰三角形的性质定理以及证明的思路,要求学生独立思考后再进交流.

问题1.等腰三角形性质定理的内容是什么?这个命题的题设和结论分别是什么?

问题2.我们是如何证明上述定理的?

问题3.我们把性质定理的条件和结论反过来还成立么?如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等?

活动意图:设计是问题串是为引出等腰三角形的判定定理埋下伏笔.学生独立思考是对上节课内容有效地检测手段.

第二环节:逆向思考,定理证明

活动过程与效果:

教师:上面,我们改变问题条件,得出了很多类似的结论,这是研究问题的一种常用方法,除此之外,我们还可以“反过来”思考问题,这也是获得数学结论的一条途径.例如“等边对等角”,反过来成立吗 也就是:有两个角相等的三角形是等腰三角形吗

[生]如图,在△ABC中,∠B=∠C,要想证明AB=AC,只要构造两个全等的三角形,使AB与AC成为对应边就可以了.

[师]你是如何想到的

[生]由前面定理的证明获得启发,比如作BC的中线,或作A的平分线,或作BC上的高,都可以把△ABC分成两个全等的三角形.

[师]很好.同学们可在练习本上尝试一下是否如此,然后分组讨论.

[生]我们组发现,如果作BC的中线,虽然把△ABC分成了两个三角形,但无法用公理和已证明的定理证明它们全等.因为我们得到的条件是两个三角形对应两边及其一边的对角分别相等,是不能够判断两个三角形全等的.后两种方法是可行的.

[师]那么就请同学们任选一种方法按要求将推理证明过程书写出来.(教师可让两个同学在黑板上演示,并对推理证明过程讲评)

(证明略)

[师]我们用“反过来”思考问题,获得并证明了一个非常重要的定理——等腰三角形的判定定理:有两个角相等的三角形是等腰三角形.这一定理可以简单叙述为:等角对等边.我们不仅发现了几何图形的对称美,也发现了数学语言的对称美.

第三环节:巩固练习

活动过程与效果:将书中的随堂练习提前到此,是为了及时巩固判定定理.引导学生进行分析.

已知:如图,∠CAE是△ABC的外角,AD∥BC且∠1=∠2.

求证:AB=AC.

证明:∵AD∥BC,

∴∠1=∠B(两直线平行,同位角相等),

∠2=∠C(两直线平行,内错角相等).

又∵∠1=∠2,∴∠B=∠C.

∴AB=AC(等角对等边).

第四环节:适时提问 导出反证法

活动过程与效果:

我们类比归纳获得一个数学结论,“反过来”思考问题也获得了一个数学结论.如果否定命题的条件,是否也可获得一个数学结论吗 我们一起来“想一想”:

小明说,在一个三角形中,如果两个角不相等,那么这两个角所对的边也不相等.你认为这个结论成立吗 如果成立,你能证明它吗

有学生提出:“我认为这个结论是成立的.因为我画了几个三角形,观察并测量发现,如果两个角不相等,它们所对的边也不相等.但要像证明“等角对等边”那样却很难证明,因为它的条件和结论都是否定的.”的确如此.像这种从正面人手很难证明的结论,我们有没有别的证明思路和方法呢

我们来看一位同学的想法:

如图,在△ABC中,已知∠B≠∠C,此时AB与Ac要么相等,要么不相等.

假设AB=AC,那么根据“等边对等角”定理可得∠C=∠B,但已知条件是∠B≠∠C.“∠C=∠B”与已知条件“∠B≠∠C”相矛盾,因此AB≠AC

你能理解他的推理过程吗

再例如,我们要证明△ABC中不可能有两个直角,也可以采用这位同学的证法,假设有两个角是直角,不妨设∠A=90°,∠B=90°,可得∠A+∠B=180°,但△AB∠A+∠B+∠C=180°, “∠A+∠B=180°”与“∠A+∠B+∠C=180°”相矛盾,因此△ABC中不可能有两个直角.

引导学生思考:上一道面的证法有什么共同的特点呢 引出反证法.

都是先假设命题的结论不成立,然后由此推导出了与已知或公理或已证明过的定理相矛盾,从而证明命题的结论一定成立.这也是证明命题的一种方法,我们把它叫做反证法.

接着用“反过来”思考问题的方法获得并证明了等腰三角形的判定定理“等角对等边”,最后结合实例了解了反证法的含义.

第五环节:拓展延伸

活动过程与效果:在一节课结束之际,为培养学生思维的综合性、灵活性特安排了2个练习.一个是通过平行线、角平分线判定三角形的形状,再通过线段的转换求图形的周长.另一个是一个开放性的问题,考察学生多角度多维度思考问题的能力.学生在独立思考的基础上再小组交流.

1.如图,BD平分∠CBA,CD平分∠ACB,且MN∥BC,设AB=12,AC=18,求△AMN的周长. .

2.现有等腰三角形纸片,如果能从一个角的顶点出发,将原纸片一次剪开成两块等腰三角形纸片,问此时的等腰三角形的顶角的度数

第六环节:课堂小结

(1)本节课学习了哪些内容?

(2)等腰三角形的判定方法有哪几种?

(3)结合本节课的学习,谈谈等腰三角形性质和判定的区别和联系.

(4)举例谈谈用反证法说理的基本思路.

N

M

C

B

A

D

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 三角形的证明

- 1 等腰三角形

- 2 直角三角形

- 3 线段的垂直平分线

- 4 角平分线

- 第二章 一元一次不等式和一元一次不等式组

- 1 不等关系

- 2 不等式的基本性质

- 3 不等式的解集

- 4 一元一次不等式

- 5 一元一次不等式与一次函数

- 6 一元一次不等式组

- 第三章 图形的平移与旋转

- 1 图形的平移

- 2 图形的旋转

- 3 中心对称

- 4 简单的图案设计

- 第四章 因式分解

- 1 因式分解

- 2 提公因式法

- 3 公式法

- 第五章 分式与分式方程

- 1 认识分式

- 2 分式的乘除法

- 3 分式的加减法

- 4 分式方程

- 第六章 平行四边形

- 1 平行四边形的性质

- 2 平行四边形的判定

- 3 三角形的中位线

- 4 多边形的内角与外角和