部编八年级语文下册课件:5大自然的语言 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编八年级语文下册课件:5大自然的语言 课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 669.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 22:34:14 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第二单元

人文主题 说明天地 本单元的课文都是阐释事理的说明文,涉及物候学、地质学、生态学等领域,体现了求真、严谨的科学精神。

语文要素 学习本单元,要注意理清文章的说明顺序,筛选主要信息,读懂文章阐述的事理;还要学习分析推理的基本方法,善于发现问题、思考问题、质疑问难,激发科学探究的兴趣。

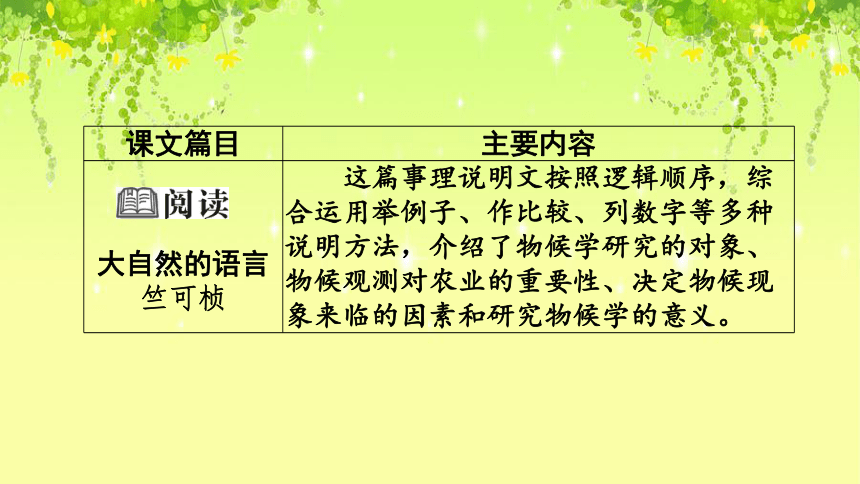

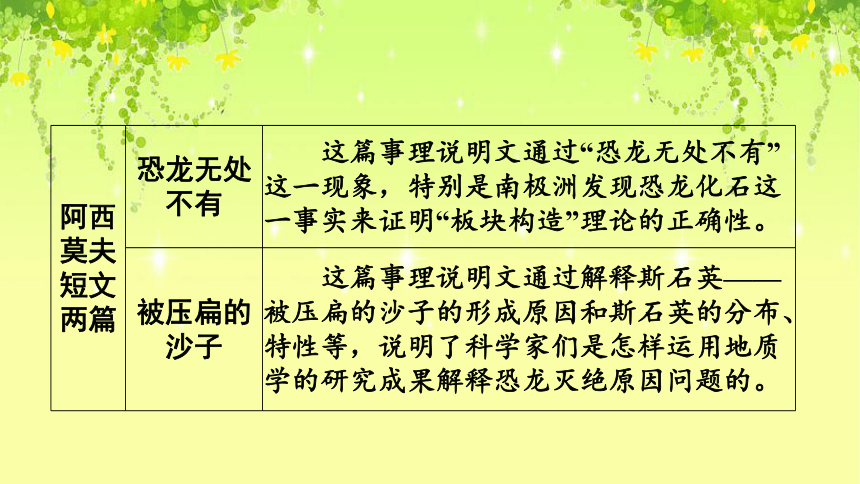

课文篇目 主要内容

大自然的语言 竺可桢 这篇事理说明文按照逻辑顺序,综合运用举例子、作比较、列数字等多种说明方法,介绍了物候学研究的对象、物候观测对农业的重要性、决定物候现象来临的因素和研究物候学的意义。

阿西 莫夫 短文 两篇 恐龙无处 不有 这篇事理说明文通过“恐龙无处不有”这一现象,特别是南极洲发现恐龙化石这一事实来证明“板块构造”理论的正确性。

被压扁的 沙子 这篇事理说明文通过解释斯石英——被压扁的沙子的形成原因和斯石英的分布、特性等,说明了科学家们是怎样运用地质学的研究成果解释恐龙灭绝原因问题的。

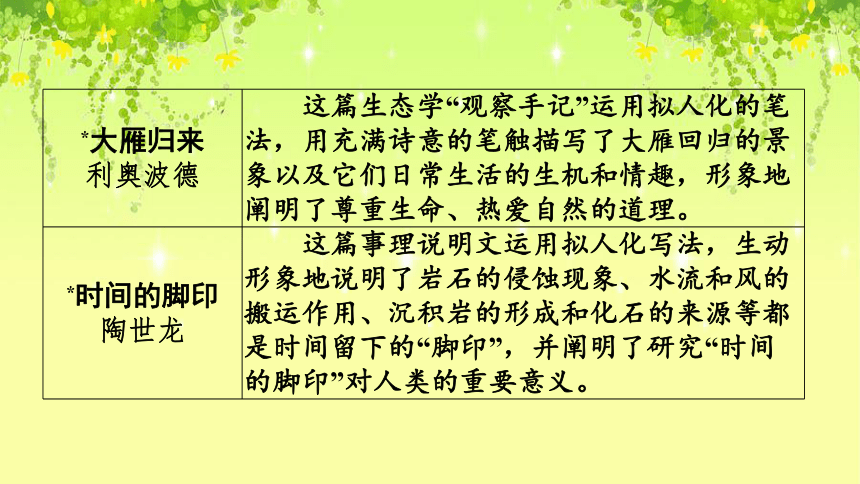

*大雁归来 利奥波德 这篇生态学“观察手记”运用拟人化的笔法,用充满诗意的笔触描写了大雁回归的景象以及它们日常生活的生机和情趣,形象地阐明了尊重生命、热爱自然的道理。

*时间的脚印 陶世龙 这篇事理说明文运用拟人化写法,生动形象地说明了岩石的侵蚀现象、水流和风的搬运作用、沉积岩的形成和化石的来源等都是时间留下的“脚印”,并阐明了研究“时间的脚印”对人类的重要意义。

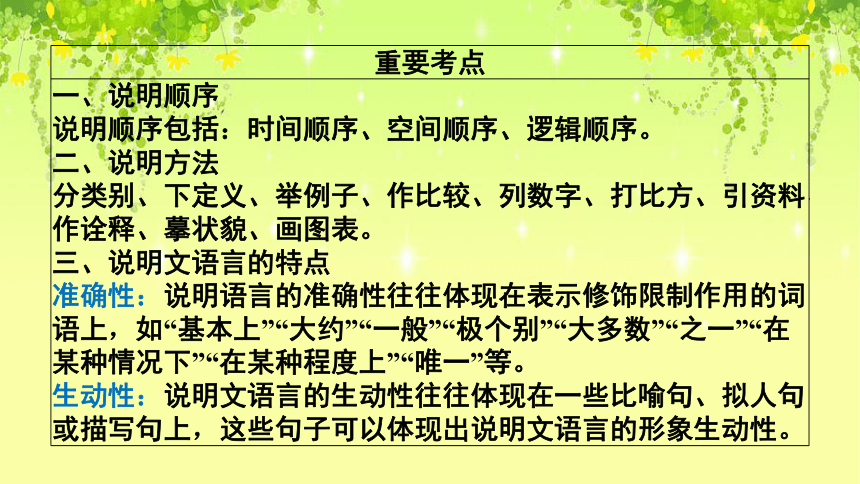

重要考点

一、说明顺序

说明顺序包括:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

二、说明方法

分类别、下定义、举例子、作比较、列数字、打比方、引资料、作诠释、摹状貌、画图表。

三、说明文语言的特点

准确性:说明语言的准确性往往体现在表示修饰限制作用的词语上,如“基本上”“大约”“一般”“极个别”“大多数”“之一”“在某种情况下”“在某种程度上”“唯一”等。

生动性:说明文语言的生动性往往体现在一些比喻句、拟人句或描写句上,这些句子可以体现出说明文语言的形象生动性。

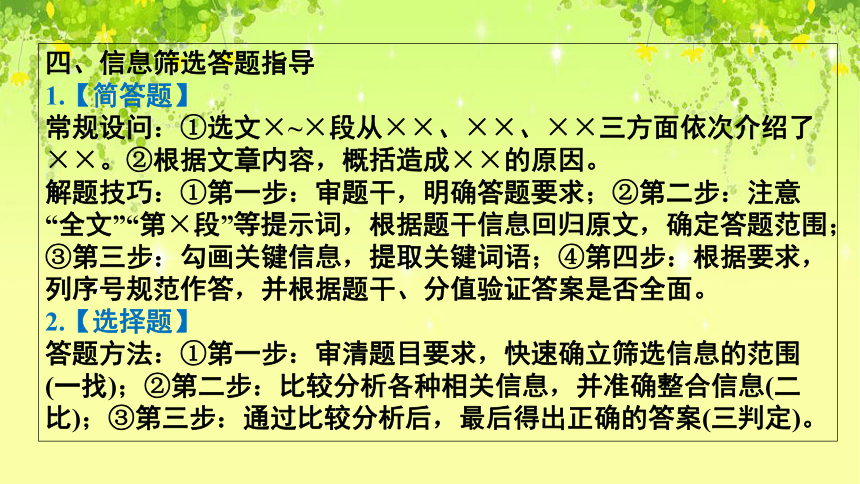

四、信息筛选答题指导

1.【简答题】

常规设问:①选文×~×段从××、××、××三方面依次介绍了××。②根据文章内容,概括造成××的原因。

解题技巧:①第一步:审题干,明确答题要求;②第二步:注意“全文”“第×段”等提示词,根据题干信息回归原文,确定答题范围;③第三步:勾画关键信息,提取关键词语;④第四步:根据要求,列序号规范作答,并根据题干、分值验证答案是否全面。

2.【选择题】

答题方法:①第一步:审清题目要求,快速确立筛选信息的范围(一找);②第二步:比较分析各种相关信息,并准确整合信息(二比);③第三步:通过比较分析后,最后得出正确的答案(三判定)。

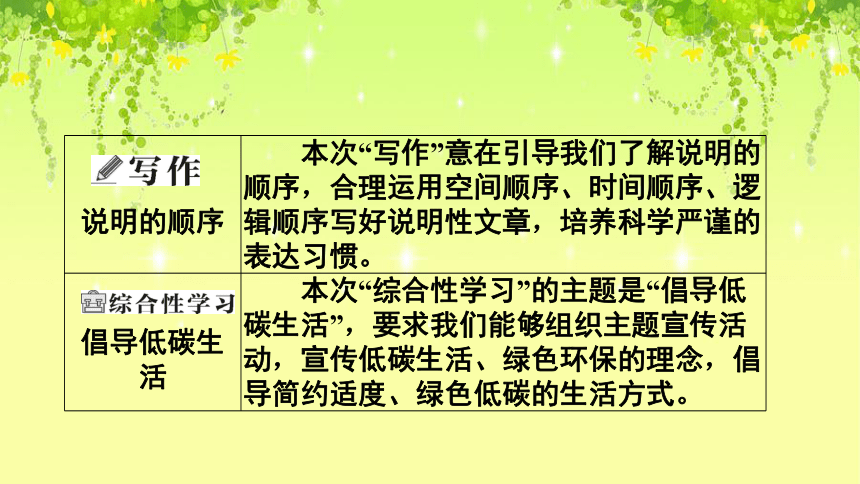

说明的顺序 本次“写作”意在引导我们了解说明的顺序,合理运用空间顺序、时间顺序、逻辑顺序写好说明性文章,培养科学严谨的表达习惯。

倡导低碳生活 本次“综合性学习”的主题是“倡导低碳生活”,要求我们能够组织主题宣传活动,宣传低碳生活、绿色环保的理念,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

5 大自然的语言

第二单元

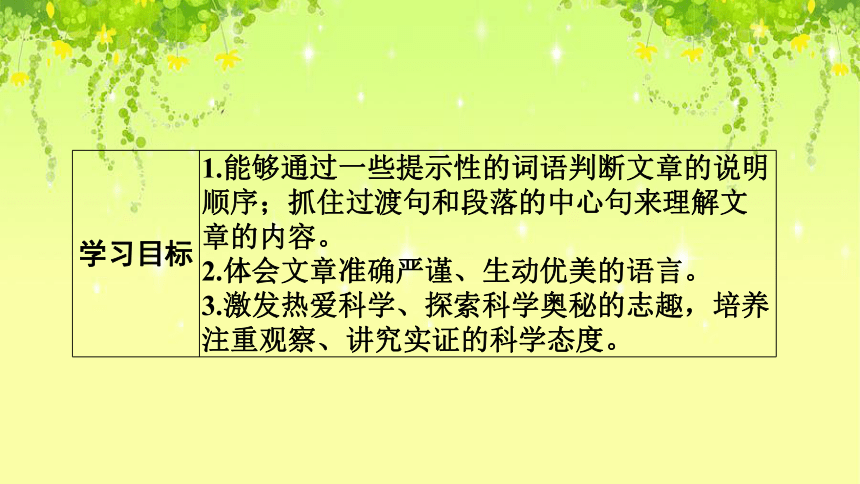

学习目标 1.能够通过一些提示性的词语判断文章的说明顺序;抓住过渡句和段落的中心句来理解文章的内容。

2.体会文章准确严谨、生动优美的语言。

3.激发热爱科学、探索科学奥秘的志趣,培养注重观察、讲究实证的科学态度。

考点链接 说明文标题的作用:

(1)大多表明文章说明对象,或与说明对象相关。对文章标题的考查往往是对说明对象或对说明对象特征、内容的考查,回答此类题只要对应答出题目要求的内容即可。

(2)有时标题的形式比较新颖,比如以问句作标题,或标题中运用了修辞手法,这时会针对标题形式的作用命题,答案一般是运用了该形式,能激发阅读兴趣、引起思考、导出文章的说明内容,等等。

对点训练 课前自学第2题,类文阅读第3题

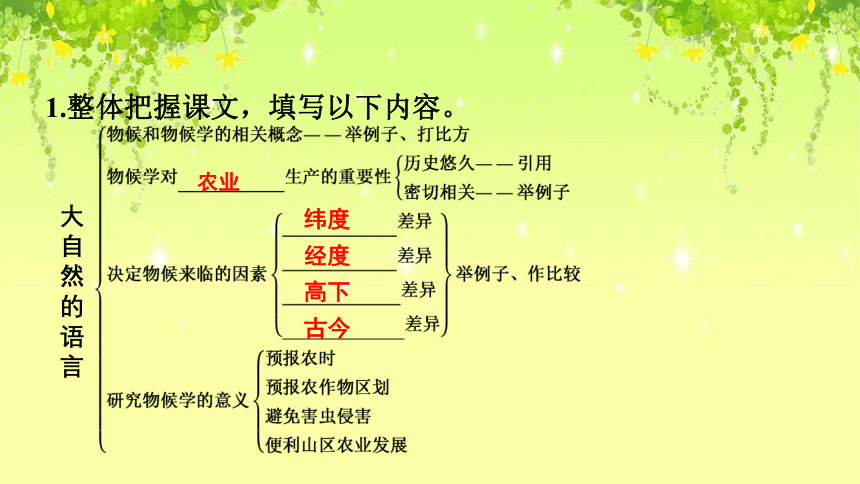

1.整体把握课文,填写以下内容。

大

自

然

的

语

言

农业

纬度

经度

高下

古今

★2.“大自然的语言”在文中指什么 这篇课文以此为题有什么作用

“花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。”作用:把大自然人格化,这一说法巧妙、形象,能吸引读者。

3.物候现象的来临取决于哪些因素 这些因素按什么顺序说明

①纬度的差异;②经度的差异;③高下的差异;④古今的差异。这四个因素的影响程度大小不等,由大到小,依次排列,很有条理。纬度和经度是在地球上位置的不同;第三个因素是同一地点高下的差异,这三者都是空间因素;最后一个因素则是时间因素。由三个空间方面的因素到一个时间因素,也很有条理。

1.根据拼音,写出下列句子中的词语。

(1)冰雪融化,草木méng fā( ),各种花cì dì( )开放。

(2)再过两个月,燕子piān rán( )归来。

(3)于是转入炎热的夏季,这是植物 yùn yù( )果实的时期。

(4)古代流传下来的许多nóng yàn( )就包含了丰富的物候知识。

农谚

孕育

翩然

次第

萌发

(5)北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府hǎi tánɡ( )、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。

(6)冬季南北温度xuán shū( ),夏季却相差不大。

(7)北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都xiāo shēng nì jì

( )。

销声匿迹

悬殊

海棠

(8)在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,zhōu ér fù shǐ( )。

(9)这样看来,huā xiāng niǎo yǔ( ),cǎo zhǎng yīng fēi( ),都是大自然的语言。

草长莺飞

花香鸟语

周而复始

2.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( )

解析:销声匿迹:形容隐藏起来或不公开露面。不合语境。

D

3.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.据统计,今年闪送服务已覆盖全国逾157座城市以上。(删去“以上”)

B.钟南山这个名字对于我国人民是不陌生的。(将“钟南山这个名字”与“我国人民”互换位置)

C.通过近年来一系列创新实践,使文化遗产化身为艺术审美下的吃穿住用行,融入日常生活场景,为现代生活增色,为文化消费助力。(删去“使”)

D.根据疫情期间我市的实际状况出发,各所学校制订了切实可行的线上教学方案。(把“疫情期间”放在“我市”之后)

D

解析:句式杂糅,把“根据……状况出发”改为“根据……状况”或“从……状况出发”。

学习了《大自然的语言》后,学习小组找了一幅描绘自然景色的书法作品进行拓展学习,请你参与。

(1)右图书法作品的内容是一首古诗,请把它完整地抄写在横线上,并加上标点符号。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

(2)下列诗歌与右图古诗所描写的季节相同的一项是( )

A.晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

B.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

D.枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

B

解析:A.秋天;B与右图古诗所描写的都是早春;C.夏天;D.秋天。

班级语文小组阅读完《经典常谈》中的《〈春秋〉三传第六(〈国语〉附)》一章后,为检查学生的掌握程度,特举行知识分享会。请你参与其中并完成以下任务。

读书卡片

《春秋》三传 作传重点 名家评价

《穀梁传》 以③ 为主 清而婉,其失也短

① 以④ 为主 艳而富,其失也巫

②________________________ 以解经为主 辩而裁,其失也俗

叙事

解经

《公羊传》(《春秋公羊传》)

《左传》(《春秋左传》)

(1)以下为某同学分享的有关《春秋》三传的读书卡片,请你将下列卡片补充完整。

(2)有同学找到了一幅书法作品,其内容出自《左传》。

下面对这幅书法作品的鉴赏,不正确的一项是( )

A.笔画平正方整,蚕头雁尾。

B.结构动静相宜,稳中求变。

C.章法参差错落,张弛有度。

D.气韵生动自然,收放自如。

A

解析:“笔画平正方整,蚕头雁尾”是隶书的特点。这幅书法作品是行书。

①物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。

②北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

③物候现象的来临决定于哪些因素呢

④首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开二十天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早十天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

⑤经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

⑥影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

⑦此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

1.阅读文段,可知决定物候来临的因素分别是

、 、 、

。

古今的差异

高下的差异

经度的差异

纬度的差异

2.下列对选文内容理解不正确的一项是( )

A.由于使用的是“活的仪器”,物候观测比气象仪器更加复杂和灵敏。

B.第②段中所列举的实例是为了证明物候对于农业生产的重要性。

C.第③段以设问的方式,既承上启下,又总领下文。

D.第⑥段列举在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜的例子,有说服力地说明了地势高下对于物候的影响。

D

解析:应是说明了秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。

3.“北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天”中“左右”一词能否去掉 为什么

不能去掉。“左右”表示约数,如果去掉就会与事实不符,体现不出说明文语言的准确性。

4.宋诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”请结合选文内容解释原因。

因为植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。阴历四月份时,山下的各种花都已经开败了,但高山上的桃花刚刚盛开。

唐宋大诗人诗中的物候(跨学科阅读)

竺可桢

①相传我国古代有两句诗:“花如解语应多事,石不能言最可人。”但现在看来,石头和花卉虽没有声音和语言,却有它们自己的一套结构组织来表达它们的本质。自然科学家的任务就在于了解这种本质,使石头和花卉能说出宇宙的秘密。正如贾思勰在《齐民要术》里所指出的那样,杏花开了,好像它传语农民赶快耕土;桃花开了,好像它暗示农民赶快种谷子。

春末夏初,布谷鸟来了,农民知道它讲的是什么话:“阿公阿婆,割麦插禾。”从这一角度看来,花香鸟语都是大自然的语言,重要的是我们要能体会这种暗示,明白这种传语,从而理解大自然,改造大自然。

②明末学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。

③物候就是一年中月、露、风、云、花、鸟推移变迁的过程。对于物候的歌咏,唐宋大诗人是有杰出成就的。唐白居易十五岁时,曾经写过一首咏芳草的诗:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

④在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。但是,春天来临的指标是什么呢 我们从许多唐、宋人的诗中可以找到答案。李白诗:“东风已绿瀛洲草,紫殿红楼觉春好。”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还 ”宋洪迈《容斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才定下了“绿”字。李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天的重要指标之一。王安石这句诗的妙处,还在于能说明物候是有区域性的。若把这首诗哼成“春风又绿河南岸”,就很不恰当了。因为在大河以南开封、洛阳一带,春风带来的象征,黄沙比绿叶更有代表性。

⑤唐宋诗人对候鸟也给以极大注意。他们初春留心的是燕子,暮春、初夏注意的,在西南是杜鹃,在华北、华东是布谷。如杜甫晚年入川,对于杜鹃鸟的分布,在《杜鹃》诗中说得很清楚:“西川有杜鹃,东川无杜鹃……杜鹃暮春至,哀哀叫其间……”

⑥南宋诗人陆游,在七十六岁时作《初冬》诗:“平生诗句领流光,绝爱初冬万瓦霜。枫叶欲残看愈好,梅花未动意先香……”这证明陆游是留心物候的。他不但留心物候,还用以预告农时,如《鸟啼》诗可以说明这一点:“野人无历日,鸟啼知四时:二月闻子规,春耕不可迟;三月闻黄鹂,幼妇闵蚕饥;四月鸣布谷,家家蚕上簇;五月鸣鸦舅,苗稚忧草茂……”陆游可称为懂得大自然语言的诗人。

⑦我们从唐宋诗人所吟咏的物候,也可以看出物候是因地而异、因时而异的。换言之,物候在我国南方与北方不同,东部与西部不同,山地与平原不同,而且古代与今日不同。为了了解我国南北、东西、高低不同,古今时间不同而有物候的差异,必须与世界其他地区同时讨论,方能收相得益彰之效。

(选文有删改)

1.【跨学科学习】根据文中提供的信息,指出下列各项中不属于“物候”现象的一项是( )

A.阿公阿婆,割麦插禾

B.西川有杜鹃,东川无杜鹃

C.鸟语花香,雄鸡晓唱

D.萃天地之清气,极造化之大观

D

解析:D.有误,根据“物候”这一概念便知,物候指动植物或非生物受气候和外界环境因素的影响而出现的季节性变化现象。故选D。

2.作者从唐宋大诗人的诗中发现了物候变化的哪些规律

①芳草有一年一度的循环,春风一到,芳草就苏醒;

②绿是春天来临的标志;

③物候因地而异,因时而异(物候在我国南方与北方不同,东部与西部不同,山地与平原不同,而且古代与今日不同)。

★3.结合课文内容,比较《唐宋大诗人诗中的物候》与《大自然的语言》两篇文章的标题,你更欣赏哪一个 说说你的见解。(高阶思维)

示例一:更欣赏《唐宋大诗人诗中的物候》,因为《唐宋大诗人诗中的物候》直接点出文章说明的中心,而《大自然的语言》没有直接显示出文章说明的中心。

示例二:更欣赏《大自然的语言》,因为《大自然的语言》运用比喻,生动形象,激发读者的阅读兴趣,更能吸引读者,而《唐宋大诗人诗中的物候》语言平实,有欠生动。

第二单元

人文主题 说明天地 本单元的课文都是阐释事理的说明文,涉及物候学、地质学、生态学等领域,体现了求真、严谨的科学精神。

语文要素 学习本单元,要注意理清文章的说明顺序,筛选主要信息,读懂文章阐述的事理;还要学习分析推理的基本方法,善于发现问题、思考问题、质疑问难,激发科学探究的兴趣。

课文篇目 主要内容

大自然的语言 竺可桢 这篇事理说明文按照逻辑顺序,综合运用举例子、作比较、列数字等多种说明方法,介绍了物候学研究的对象、物候观测对农业的重要性、决定物候现象来临的因素和研究物候学的意义。

阿西 莫夫 短文 两篇 恐龙无处 不有 这篇事理说明文通过“恐龙无处不有”这一现象,特别是南极洲发现恐龙化石这一事实来证明“板块构造”理论的正确性。

被压扁的 沙子 这篇事理说明文通过解释斯石英——被压扁的沙子的形成原因和斯石英的分布、特性等,说明了科学家们是怎样运用地质学的研究成果解释恐龙灭绝原因问题的。

*大雁归来 利奥波德 这篇生态学“观察手记”运用拟人化的笔法,用充满诗意的笔触描写了大雁回归的景象以及它们日常生活的生机和情趣,形象地阐明了尊重生命、热爱自然的道理。

*时间的脚印 陶世龙 这篇事理说明文运用拟人化写法,生动形象地说明了岩石的侵蚀现象、水流和风的搬运作用、沉积岩的形成和化石的来源等都是时间留下的“脚印”,并阐明了研究“时间的脚印”对人类的重要意义。

重要考点

一、说明顺序

说明顺序包括:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

二、说明方法

分类别、下定义、举例子、作比较、列数字、打比方、引资料、作诠释、摹状貌、画图表。

三、说明文语言的特点

准确性:说明语言的准确性往往体现在表示修饰限制作用的词语上,如“基本上”“大约”“一般”“极个别”“大多数”“之一”“在某种情况下”“在某种程度上”“唯一”等。

生动性:说明文语言的生动性往往体现在一些比喻句、拟人句或描写句上,这些句子可以体现出说明文语言的形象生动性。

四、信息筛选答题指导

1.【简答题】

常规设问:①选文×~×段从××、××、××三方面依次介绍了××。②根据文章内容,概括造成××的原因。

解题技巧:①第一步:审题干,明确答题要求;②第二步:注意“全文”“第×段”等提示词,根据题干信息回归原文,确定答题范围;③第三步:勾画关键信息,提取关键词语;④第四步:根据要求,列序号规范作答,并根据题干、分值验证答案是否全面。

2.【选择题】

答题方法:①第一步:审清题目要求,快速确立筛选信息的范围(一找);②第二步:比较分析各种相关信息,并准确整合信息(二比);③第三步:通过比较分析后,最后得出正确的答案(三判定)。

说明的顺序 本次“写作”意在引导我们了解说明的顺序,合理运用空间顺序、时间顺序、逻辑顺序写好说明性文章,培养科学严谨的表达习惯。

倡导低碳生活 本次“综合性学习”的主题是“倡导低碳生活”,要求我们能够组织主题宣传活动,宣传低碳生活、绿色环保的理念,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

5 大自然的语言

第二单元

学习目标 1.能够通过一些提示性的词语判断文章的说明顺序;抓住过渡句和段落的中心句来理解文章的内容。

2.体会文章准确严谨、生动优美的语言。

3.激发热爱科学、探索科学奥秘的志趣,培养注重观察、讲究实证的科学态度。

考点链接 说明文标题的作用:

(1)大多表明文章说明对象,或与说明对象相关。对文章标题的考查往往是对说明对象或对说明对象特征、内容的考查,回答此类题只要对应答出题目要求的内容即可。

(2)有时标题的形式比较新颖,比如以问句作标题,或标题中运用了修辞手法,这时会针对标题形式的作用命题,答案一般是运用了该形式,能激发阅读兴趣、引起思考、导出文章的说明内容,等等。

对点训练 课前自学第2题,类文阅读第3题

1.整体把握课文,填写以下内容。

大

自

然

的

语

言

农业

纬度

经度

高下

古今

★2.“大自然的语言”在文中指什么 这篇课文以此为题有什么作用

“花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。”作用:把大自然人格化,这一说法巧妙、形象,能吸引读者。

3.物候现象的来临取决于哪些因素 这些因素按什么顺序说明

①纬度的差异;②经度的差异;③高下的差异;④古今的差异。这四个因素的影响程度大小不等,由大到小,依次排列,很有条理。纬度和经度是在地球上位置的不同;第三个因素是同一地点高下的差异,这三者都是空间因素;最后一个因素则是时间因素。由三个空间方面的因素到一个时间因素,也很有条理。

1.根据拼音,写出下列句子中的词语。

(1)冰雪融化,草木méng fā( ),各种花cì dì( )开放。

(2)再过两个月,燕子piān rán( )归来。

(3)于是转入炎热的夏季,这是植物 yùn yù( )果实的时期。

(4)古代流传下来的许多nóng yàn( )就包含了丰富的物候知识。

农谚

孕育

翩然

次第

萌发

(5)北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府hǎi tánɡ( )、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。

(6)冬季南北温度xuán shū( ),夏季却相差不大。

(7)北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都xiāo shēng nì jì

( )。

销声匿迹

悬殊

海棠

(8)在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,zhōu ér fù shǐ( )。

(9)这样看来,huā xiāng niǎo yǔ( ),cǎo zhǎng yīng fēi( ),都是大自然的语言。

草长莺飞

花香鸟语

周而复始

2.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是( )

解析:销声匿迹:形容隐藏起来或不公开露面。不合语境。

D

3.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.据统计,今年闪送服务已覆盖全国逾157座城市以上。(删去“以上”)

B.钟南山这个名字对于我国人民是不陌生的。(将“钟南山这个名字”与“我国人民”互换位置)

C.通过近年来一系列创新实践,使文化遗产化身为艺术审美下的吃穿住用行,融入日常生活场景,为现代生活增色,为文化消费助力。(删去“使”)

D.根据疫情期间我市的实际状况出发,各所学校制订了切实可行的线上教学方案。(把“疫情期间”放在“我市”之后)

D

解析:句式杂糅,把“根据……状况出发”改为“根据……状况”或“从……状况出发”。

学习了《大自然的语言》后,学习小组找了一幅描绘自然景色的书法作品进行拓展学习,请你参与。

(1)右图书法作品的内容是一首古诗,请把它完整地抄写在横线上,并加上标点符号。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

(2)下列诗歌与右图古诗所描写的季节相同的一项是( )

A.晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

B.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

C.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

D.枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

B

解析:A.秋天;B与右图古诗所描写的都是早春;C.夏天;D.秋天。

班级语文小组阅读完《经典常谈》中的《〈春秋〉三传第六(〈国语〉附)》一章后,为检查学生的掌握程度,特举行知识分享会。请你参与其中并完成以下任务。

读书卡片

《春秋》三传 作传重点 名家评价

《穀梁传》 以③ 为主 清而婉,其失也短

① 以④ 为主 艳而富,其失也巫

②________________________ 以解经为主 辩而裁,其失也俗

叙事

解经

《公羊传》(《春秋公羊传》)

《左传》(《春秋左传》)

(1)以下为某同学分享的有关《春秋》三传的读书卡片,请你将下列卡片补充完整。

(2)有同学找到了一幅书法作品,其内容出自《左传》。

下面对这幅书法作品的鉴赏,不正确的一项是( )

A.笔画平正方整,蚕头雁尾。

B.结构动静相宜,稳中求变。

C.章法参差错落,张弛有度。

D.气韵生动自然,收放自如。

A

解析:“笔画平正方整,蚕头雁尾”是隶书的特点。这幅书法作品是行书。

①物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。

②北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。

③物候现象的来临决定于哪些因素呢

④首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开二十天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早十天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

⑤经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

⑥影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

⑦此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

1.阅读文段,可知决定物候来临的因素分别是

、 、 、

。

古今的差异

高下的差异

经度的差异

纬度的差异

2.下列对选文内容理解不正确的一项是( )

A.由于使用的是“活的仪器”,物候观测比气象仪器更加复杂和灵敏。

B.第②段中所列举的实例是为了证明物候对于农业生产的重要性。

C.第③段以设问的方式,既承上启下,又总领下文。

D.第⑥段列举在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜的例子,有说服力地说明了地势高下对于物候的影响。

D

解析:应是说明了秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。

3.“北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天”中“左右”一词能否去掉 为什么

不能去掉。“左右”表示约数,如果去掉就会与事实不符,体现不出说明文语言的准确性。

4.宋诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”请结合选文内容解释原因。

因为植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟。阴历四月份时,山下的各种花都已经开败了,但高山上的桃花刚刚盛开。

唐宋大诗人诗中的物候(跨学科阅读)

竺可桢

①相传我国古代有两句诗:“花如解语应多事,石不能言最可人。”但现在看来,石头和花卉虽没有声音和语言,却有它们自己的一套结构组织来表达它们的本质。自然科学家的任务就在于了解这种本质,使石头和花卉能说出宇宙的秘密。正如贾思勰在《齐民要术》里所指出的那样,杏花开了,好像它传语农民赶快耕土;桃花开了,好像它暗示农民赶快种谷子。

春末夏初,布谷鸟来了,农民知道它讲的是什么话:“阿公阿婆,割麦插禾。”从这一角度看来,花香鸟语都是大自然的语言,重要的是我们要能体会这种暗示,明白这种传语,从而理解大自然,改造大自然。

②明末学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。

③物候就是一年中月、露、风、云、花、鸟推移变迁的过程。对于物候的歌咏,唐宋大诗人是有杰出成就的。唐白居易十五岁时,曾经写过一首咏芳草的诗:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

④在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。但是,春天来临的指标是什么呢 我们从许多唐、宋人的诗中可以找到答案。李白诗:“东风已绿瀛洲草,紫殿红楼觉春好。”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还 ”宋洪迈《容斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才定下了“绿”字。李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天的重要指标之一。王安石这句诗的妙处,还在于能说明物候是有区域性的。若把这首诗哼成“春风又绿河南岸”,就很不恰当了。因为在大河以南开封、洛阳一带,春风带来的象征,黄沙比绿叶更有代表性。

⑤唐宋诗人对候鸟也给以极大注意。他们初春留心的是燕子,暮春、初夏注意的,在西南是杜鹃,在华北、华东是布谷。如杜甫晚年入川,对于杜鹃鸟的分布,在《杜鹃》诗中说得很清楚:“西川有杜鹃,东川无杜鹃……杜鹃暮春至,哀哀叫其间……”

⑥南宋诗人陆游,在七十六岁时作《初冬》诗:“平生诗句领流光,绝爱初冬万瓦霜。枫叶欲残看愈好,梅花未动意先香……”这证明陆游是留心物候的。他不但留心物候,还用以预告农时,如《鸟啼》诗可以说明这一点:“野人无历日,鸟啼知四时:二月闻子规,春耕不可迟;三月闻黄鹂,幼妇闵蚕饥;四月鸣布谷,家家蚕上簇;五月鸣鸦舅,苗稚忧草茂……”陆游可称为懂得大自然语言的诗人。

⑦我们从唐宋诗人所吟咏的物候,也可以看出物候是因地而异、因时而异的。换言之,物候在我国南方与北方不同,东部与西部不同,山地与平原不同,而且古代与今日不同。为了了解我国南北、东西、高低不同,古今时间不同而有物候的差异,必须与世界其他地区同时讨论,方能收相得益彰之效。

(选文有删改)

1.【跨学科学习】根据文中提供的信息,指出下列各项中不属于“物候”现象的一项是( )

A.阿公阿婆,割麦插禾

B.西川有杜鹃,东川无杜鹃

C.鸟语花香,雄鸡晓唱

D.萃天地之清气,极造化之大观

D

解析:D.有误,根据“物候”这一概念便知,物候指动植物或非生物受气候和外界环境因素的影响而出现的季节性变化现象。故选D。

2.作者从唐宋大诗人的诗中发现了物候变化的哪些规律

①芳草有一年一度的循环,春风一到,芳草就苏醒;

②绿是春天来临的标志;

③物候因地而异,因时而异(物候在我国南方与北方不同,东部与西部不同,山地与平原不同,而且古代与今日不同)。

★3.结合课文内容,比较《唐宋大诗人诗中的物候》与《大自然的语言》两篇文章的标题,你更欣赏哪一个 说说你的见解。(高阶思维)

示例一:更欣赏《唐宋大诗人诗中的物候》,因为《唐宋大诗人诗中的物候》直接点出文章说明的中心,而《大自然的语言》没有直接显示出文章说明的中心。

示例二:更欣赏《大自然的语言》,因为《大自然的语言》运用比喻,生动形象,激发读者的阅读兴趣,更能吸引读者,而《唐宋大诗人诗中的物候》语言平实,有欠生动。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读