2023届高考一轮复习选择性必修1第15课 货币的使用与世界货币体系课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考一轮复习选择性必修1第15课 货币的使用与世界货币体系课件(共64张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 23:35:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

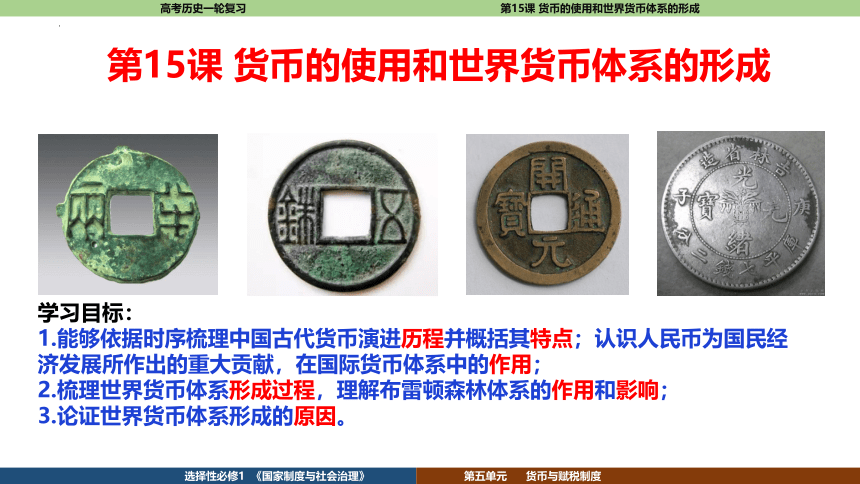

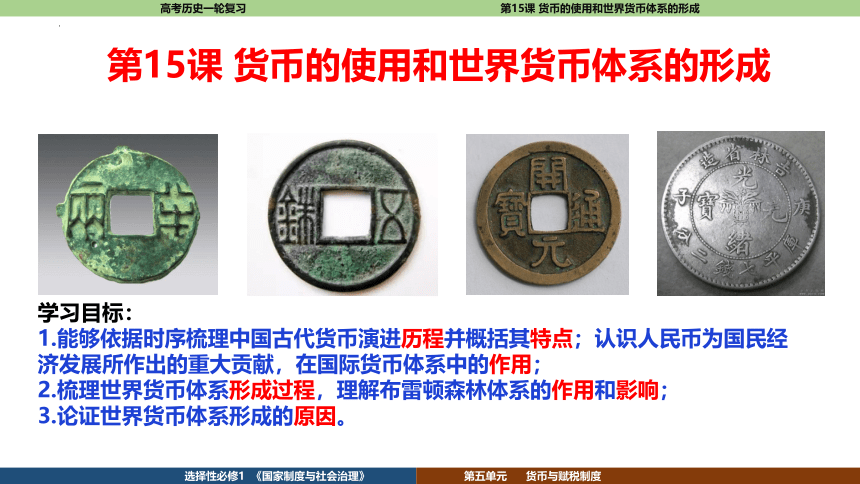

第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

学习目标:

1.能够依据时序梳理中国古代货币演进历程并概括其特点;认识人民币为国民经济发展所作出的重大贡献,在国际货币体系中的作用;

2.梳理世界货币体系形成过程,理解布雷顿森林体系的作用和影响;

3.论证世界货币体系形成的原因。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

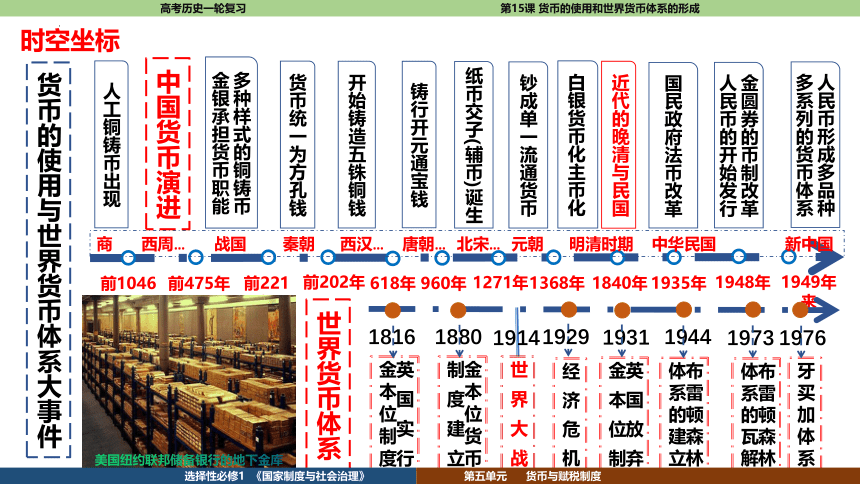

时空坐标

货币的使用与世界货币体系大事件

前475年

前202年

618年

960年

1271年

1368年

1935年

前1046年

多种样式的铜铸币

金银承担货币职能

铸行开元通宝钱

国民政府法币改革

人工铜铸币出现

开始铸造五铢铜钱

纸币交子(辅币)诞生

白银货币化主币化

近代的晚清与民国

货币统一为方孔钱

前221年

1840年

1949年来

金圆券的币制改革人民币的开始发行

钞成单一流通货币

1948年

人民币形成多品种

多系列的货币体系

商 西周… 战国 秦朝 西汉… 唐朝… 北宋… 元朝 明清时期 中华民国 新中国

中国货币演进

世界货币体系

1929

1944

1973

1976

1816

英国实行

金本位制度

金本位货币制度建立

经济危机

布雷顿森林体系的建立

布雷顿森林体系的瓦解

牙买加体系

1880

英国放弃

金本位制

1931

1914

世界大战

美国纽约联邦储备银行的地下金库

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

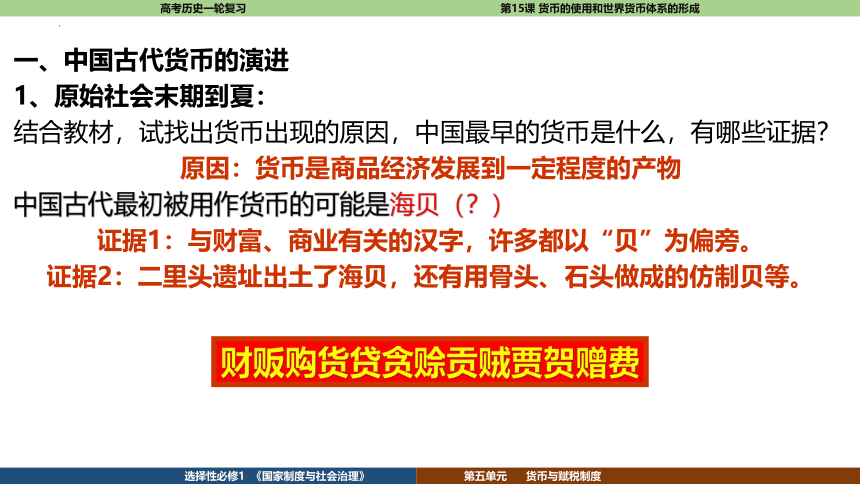

财贩购货贷贪赊贡贼贾贺赠费

一、中国古代货币的演进

1、原始社会末期到夏:

结合教材,试找出货币出现的原因,中国最早的货币是什么,有哪些证据?

原因:货币是商品经济发展到一定程度的产物

中国古代最初被用作货币的可能是海贝(?)

证据1:与财富、商业有关的汉字,许多都以“贝”为偏旁。

证据2:二里头遗址出土了海贝,还有用骨头、石头做成的仿制贝等。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:贝和中国人发生关系很早。在新时代的初期,便已经有了贝的使用,相当于传说中的夏代。但夏代使用贝,并不是说夏代就有了货币。自贝的使用到他变成货币,通常有一个相当长的时间上的距离。因为货币的产生要以商品的生产为前提,而且一种物品必须具备各种社会条件,至少要有用途,才能成为货币。……对于贝壳用作货币,我们还有一种现实的解释,就是因为他具有作为货币的几重基本条件:第一是本身有功用;第二是有天生的单位;第三是坚固耐久;第四是便于携带,因为古代贝的数量不多,而带在身上反而增加美观。 ——摘编自彭信威著:《中国货币史》

依据材料,概括总结贝壳能够作为货币的条件。

日益增加的交换需求需要有一种事物作为一般等价物存在。

其本身的功用和数量决定了贝壳其本身的价值以及其数量不多;

能够作为货币是其可以被量化,也就是具有天生的单位;

坚固耐久,这就能够保证在流通过程中的使用减少磨损带来的价值损失;

便于携带。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

演变一:

由自然货币向人工货币演变

2.商周:青铜仿贝--我国最早的金属货币

原因:随着商品交换的迅速发展,货币需求量越来越大,海贝已无法满足人们的需求,人们开始用铜仿制海贝。

影响:铜贝的出现,是我国古代货币史上由自然货币向人工货币的一次重大演变。

3.春秋战国时期:铜铸币为主,形状多样

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

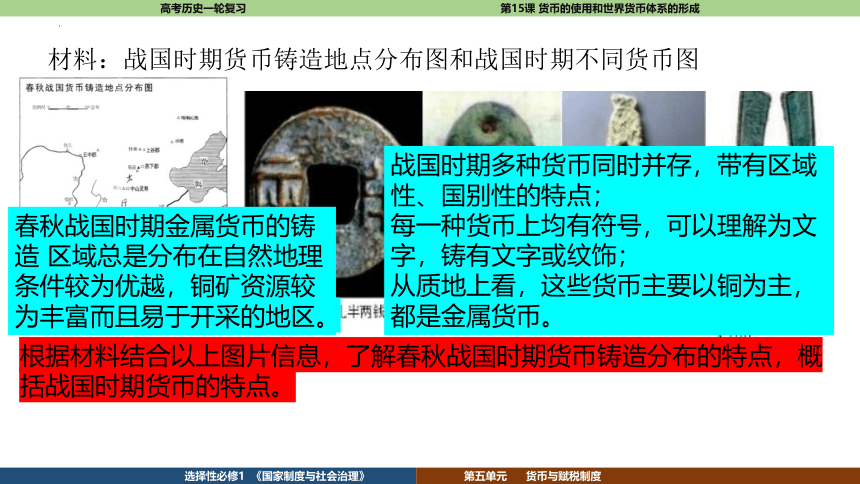

材料:战国时期货币铸造地点分布图和战国时期不同货币图

根据材料结合以上图片信息,了解春秋战国时期货币铸造分布的特点,概括战国时期货币的特点。

春秋战国时期金属货币的铸造 区域总是分布在自然地理条件较为优越,铜矿资源较为丰富而且易于开采的地区。

战国时期多种货币同时并存,带有区域性、国别性的特点;

每一种货币上均有符号,可以理解为文字,铸有文字或纹饰;

从质地上看,这些货币主要以铜为主,都是金属货币。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

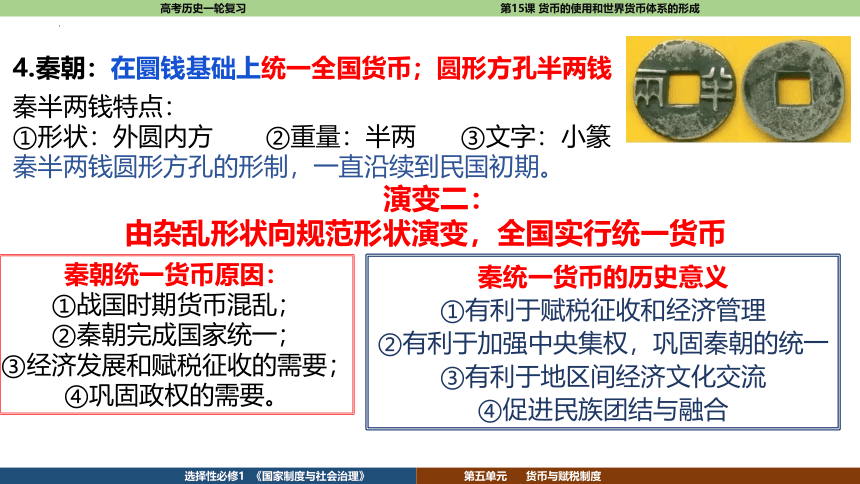

秦半两钱特点:

①形状:外圆内方 ②重量:半两 ③文字:小篆

秦半两钱圆形方孔的形制,一直沿续到民国初期。

演变二:

由杂乱形状向规范形状演变,全国实行统一货币

4.秦朝:在圜钱基础上统一全国货币;圆形方孔半两钱

秦朝统一货币原因:

①战国时期货币混乱;

②秦朝完成国家统一;

③经济发展和赋税征收的需要;

④巩固政权的需要。

秦统一货币的历史意义

①有利于赋税征收和经济管理

②有利于加强中央集权,巩固秦朝的统一

③有利于地区间经济文化交流

④促进民族团结与融合

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

补充材料:秦统一货币的举措并不是秦朝刚建立时进行的,而是发生在秦末之时。

其实,始皇“复行钱”,是仿周制,也许即仿周景王之大钱,《汉书·食货志》曰,“秦并天下,币为二等,黄金以溢为名,上币,铜钱质地如周钱,文曰半两,重如其文。”臣環曰:“言钱之形质如周钱,惟文异耳”。半两为十二铢,可称为“大钱”。

按始皇于二十六年统一天下,三十七年(是年始皇卒)“复行钱”,显然是有统一币制之意,这也许是因为六国原俱铸钱,以致形式多端,重量不一,所以,始皇拟予统一。其所采取周代大钱,可能是周王原为天天下共主,取其钱形有统一之意,再则周钱为环钱——即圆形之钱,便于携带,且减少磨损,故采取之。

——摘编自侯家驹著:《中国经济史》

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:秦代并非以半两钱为主要货币,与铜钱一并流通的还有其他货币。

至秦代,这种传统(允许多种物品作为货币流通)应该不会马上改变。秦代的三等货币中,黄金只适合大宗交易;一布要当铜半两11枚,又不便割裂交易,所以布帛所涉及的交易量也不可能太小;即便是最小等级的铜钱,也存在“重难用”的问题。而且,秦代在统一全国铸币为半两钱后,这种“重难用”铜钱的制造量也并不能完全满足商品经济的需求。因此,谷物作为民间交易的媒介继续存在当是事实。考虑到秦法的严酷,既然不允许珠玉、龟贝、银锡作为货币使用,而且本身使用的范围也有限,大约当是的流通配节不会使用这些物品。

——摘编自【日】稻叶一郎著:《关于秦始皇统一货币的问题》

依据材料,比较秦半两铜钱相比较于其他货币在流通中的差异。理解秦朝允许多种货币流通的合理性。

秦半两铜钱相比较于黄金来说更为轻便,适合日常商品购买和流通,黄金作为贵金属,更适合大宗交易;相比较于布帛来说,铜钱更容易携带,也方便分割;但是谷物相比较铜钱来说更容易获得且便于民间交易。以实物作为隐性货币在秦朝民间范围更为广泛且普遍存在。

由于秦朝建立结束了春秋战国时期长期战争混乱的局面,正常的民间经济秩序无法短时间建立,故而更为保质的贵金属适合大宗货物,而便于进行物物交换且容易分割的谷物也有作为货币存在的必要,故而秦朝允许多种货币在市场中流通是受到了当时客观条件的影响。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

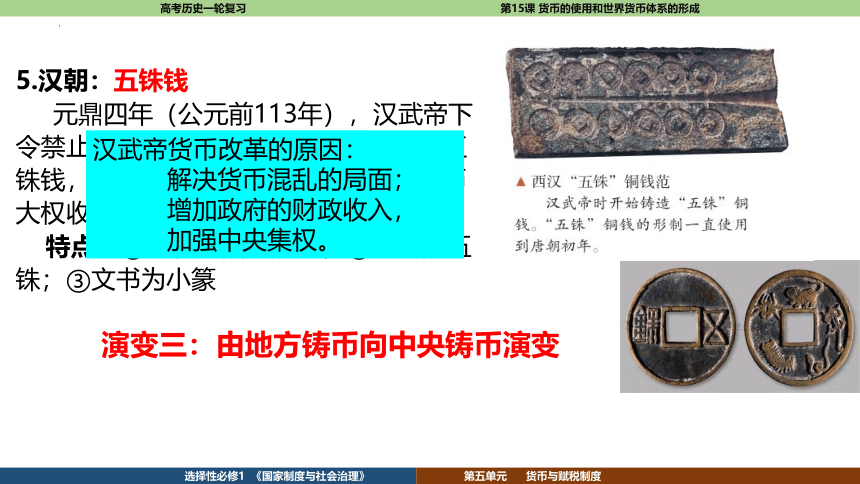

5.汉朝:五铢钱

元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令禁止郡国铸钱,下令由上林三官铸造五铢钱,“令天下非三官钱不得行”,铸币大权收归中央。

特点:①形状为圆形方孔;②重量为五铢;③文书为小篆

演变三:由地方铸币向中央铸币演变

汉武帝货币改革的原因:

解决货币混乱的局面;

增加政府的财政收入,

加强中央集权。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料 汉初仍使用秦制半两钱(重12铢),由于民间私铸,以致出现荚钱(重3铢)。民间还出现剪边半两钱,也就是一些人将秦半两钱剪下钱上的一圈青铜,七到八个半两钱就可剪下12铢青铜,市场混乱物价飞涨。为此,汉武帝颁布了盗铸金钱者死罪令,诏令各郡国铸行“元狩五铢钱”,但各郡国所铸五铢钱都具有偷工减料、不够五铢重的现象,而且越晚越粗劣。本来汉武帝改铸五铢钱的目的是树立信誉,稳定金融,以彻底解决私铸问题。但各郡国官吏习惯难改,依旧中饱私囊。元鼎二年,汉武帝诏令收回各郡国的铸币权,中央政府安排在长安上林苑统一铸造。汉代五铢钱重量准确,钱文秀丽,是我国历史上铸行数量最多、使用时间最长、最为成功的铜钱。

——整理自《汉武帝的六次货币改革》

(1)根据材料并结合所学知识,指出汉武帝货币改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝货币改革的内容和影响。

影响:

①实现了中央对货币铸造权的集中统一,有利于增加中央政府的收人,有利于加强中央集权,巩固国家统一;

②稳定当时的金融秩序,促进社会经济的正常发展;

③五铢钱大量流通,使币制和币值保持长期相对稳定,对后世影响深远。

背景:①货币制度混乱;②私铸钱现象十分严重;③通货膨胀影响民生;

④汉武帝加强中央集权。

内容:①从重立法,私铸钱者死罪;

②收回地方铸币权,由中央统一铸造五铢钱。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

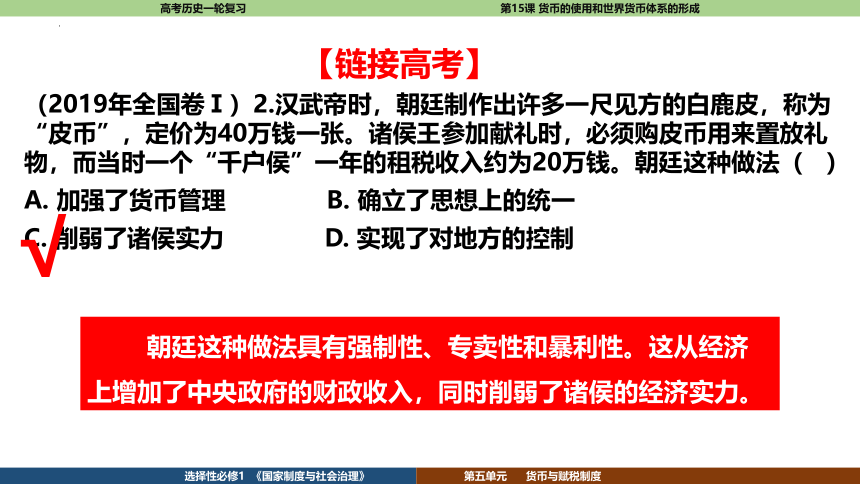

(2019年全国卷Ⅰ)2.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A. 加强了货币管理 B. 确立了思想上的统一

C. 削弱了诸侯实力 D. 实现了对地方的控制

√

朝廷这种做法具有强制性、专卖性和暴利性。这从经济上增加了中央政府的财政收入,同时削弱了诸侯的经济实力。

【链接高考】

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

6.唐朝:通宝

唐高祖李渊开始铸造

特点:没有文书重量;使用隶书;大小适中;我国最早的通宝;一直沿用到辛亥革命后的“民国通宝”

演变四:

由文书重量向通宝、元宝演变

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:从秦朝铸造“半两”钱开始,铸币主要以重量为名。汉代的“五铢”钱,“重如其文”,直到隋代,都被实为标准性的钱币,由于盗铸、剪凿良币以取铜等原因,钱币实际重量与钱币上铭文不符的现象市场发生。隋末,劣币盛行,“千钱初重二斤,其后愈轻,不及一斤”,币值混乱、影响流通。针对这种情况,武德四年(621)唐高祖下诏铸“开元通宝”钱,即在钱币上铸“开元通宝”字样(或视读成“开元通宝”),大小仿汉“五铢”,称作一文,亦称一钱,每十钱中一两,“新钱轻重大小最为这种,远远甚便之”,这成为衡法由十六进位制度变为十进位制的关键,“钱”取代“铢”成为“两”一下的重量单位,伺候历代钱币均称“通宝”或“元宝”,钱币上不再标识重量。宋代以后,使用皇帝的年号作为钱名逐渐成为常例,如“熙宁通宝”“光绪元宝”等。 ——摘编自彭信威《中国货币史》等

(1)根据材料,指出唐代币制改革的背景和主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐代币制改革的意义。(9分)

(2)意义:

①终止了五铢钱长期流行的历史,开启了新的货币体系。

②币值与钱币重量脱钩,为非金属货币产生创造了条件。

③方便了流通,有利于商品经济的发展。

④为年号钱的出现奠定基础。

(1)背景:币值混乱、影响流通

内容:推动了衡法向十进位制转变;不再直接以钱币重量体现币值。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

7.北宋:交子

交子与宋朝后来发行的其他纸币(惠子),都是作为辅币,与铜钱兼行。

(1)交子产生原因:①北宋商品经济发展,货币流通量大增;②当时四川地区通用的铁钱沉重、携带极为不便③北宋铜产量不足,“钱荒”严重④造纸技术和印刷技术的进步;⑤发达的金融信用(柜坊、飞钱)的支持。

(2)影响:①初期(积极作用)促进了市场流通,促进了贸易的发展,促进了经济的发展②后期(消极影响)造成严重通货膨胀,引发信任危机,阻碍了经济的发展

演变五: 由金属货币向纸币演变

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

北宋中期,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。其后,富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”。这表明交子( )

A.具有民间交易凭证功能 B.产生于民间的商业纠纷

C.提高了富商的社会地位 D.促进了经济重心的南移

A

交子开始由四川民间百姓发行,发行者不久财衰,交子不能兑现,就发生了诉讼。朝廷下令将百姓发行的交子收归官营,以朝廷财力支持交子的流通和价值的稳定,交子就形成了官方发行的纸币。初期交子的价值十分稳定,有效地支持了商品经济的发展。北宋末期,为了攻打西夏而大量增发交子,使交子的流通数量远远地超过了法定的限额,结果引发了严重的通货膨胀。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(2016年天津卷)下图是北宋纸币铜版拓片,其上文字为:“除四川外,许于诸路州县公私从便……流转行使。”这一铜版( )①证实了宋代纸币的发行②反映了宋代的印刷技术③是纸币交子的文物材料④是商品经济发展的见证A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

链接高考

√

铜版拓片并不是文物材料,是今人拓的,是现在历史研究采用的一种方法。留存下来的交子纸币实物才是其文物材料,故③项错误。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

8.元朝:将纸币作为单一流通货币来发行,称为“钞”

忽必烈建立了统一的纸币制度,发行“中统元宝钞”,元朝成为第一个以纸币为基本货币的朝代。

但由于政府滥发没有储备金的货币,造成恶性通货膨胀。

9.明:恢复铜钱、纸币并行的货币体制;明中后期,白银成为基本支付手段,物价多以银两计算。

原因:①明朝君主专制中央集权强化,政局较为稳定;②农耕经济繁荣,商品经济发展迅速;③宝钞信用日益丧失;④政府赋税制度改革推动(一条鞭法);⑤新航路的开辟,欧洲大量白银涌入中国。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料: 明朝又恢复铜钱、纸币并行的货币体制。开国皇帝朱元璋发钞——而且为不兑换制度之钞,甚至禁止民间使用白银,“禁民间不得以金银物货交易,违者罪之;以金银易钞者听”,做法跟元代很类似。明朝初年,在交易时,“百文以上用钞(纸币),百文以下用钱(铜钱),法之至善也”,但行之未久,“钞法日废”;宣德时,“户部言民间交易,惟用金银,钞滞不行”;至嘉靖时,“钞久不行,钱亦大壅。益专用银矣”。

——摘编自徐瑾:《白银帝国》等

白银大量内流之际,正值16世纪末和17世纪初的地理大发现,世界各国陆续被卷入世界市场。此时西班牙殖民者在美洲发现了丰富的银矿,仅秘鲁的波多西一地年产白银已达20余万公斤。……中国精美的丝绸和瓷器以及其它产品,在世界市场上有极好的声誉和销路。几乎同一时期,明朝部分开放了海禁,私人出海贸易部分获得了合法的身份。

——摘编自晁中辰:《明后期白银的大量内流及其影响》

依据材料并结合所学知识,理解明中后期白银内流的主要原因。

①明初钱钞并用的货币格局到明中期无以为继;

②新航路的开辟使得西班牙殖民者到美洲开发银矿;

③中国出产的丝绸和瓷器在欧洲广受欢迎,为白银流入中国奠定了条件;

④当时明朝部分放开了海禁,通过海外贸易大量的白银流入中国。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:明代白银货币化具有重要意义。它的出现,首先是中国社会内部蕴藏的国家与社会转型趋向的产物;它的奠定,是转型变革中的中国与正在形成中的整体世界相联系的产物,即中国与全球互动关系的产物。由于中国自身内部发生的变化——白银货币化,市场经济萌发并以前所未有的发展趋势进行极大地扩展。明朝时期,中国积极参与了全球经济体系的初步建构,为全球新时代的出现做出了重要的历史性贡献。

——摘编自万明:《中国的“白银时代”与国家转型》

依据材料,围绕“‘白银时代’与国家转型”自拟一个论题,并结合所学中国古代史的相关知识加以阐述。

白银货币化的出现是中国社会内部蕴藏的国家与社会转型趋向的产物

新航路开辟后,欧洲国家实现了与中国的直接海上贸易。由于中国的茶叶、丝绸、瓷器等大宗商品极具竞争力,欧洲国家不得不用从美洲等地掠夺的白银加以交换。白银因此大量流入中国,这为中国商业的发展提供了可靠的金属货币,明朝的长途贸易、大额贸易也因此得以兴盛,商业资本逐渐集聚。

商品经济的繁荣和市民阶层的壮大,迫使政府在财政制度方面不断进行调整,从而削弱了封建人身依附关系。江南等地经济发展,人民生活富庶,也引发了社会风气的奢侈化,冲击了传统的义利观念。与此同时,西方传教士还带来了西方的科学技术,为中国古代科技发展提供了新的灵感。

中国在明朝中后期进入“白银时代”,社会诸多领域出现了向近代转型的趋势,但由于小农经济的主导地位和封建专制制度的强化,当时未能完成国家发展的转型。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:葡萄牙人获得澳门贸易许可后,澳门的转口贸易把中国卷入全球贸易网络之中,使中国经济首次面对全球经济的新格局,晚明历史大变局的帷幕慢慢揭开。西班牙人的东来,大大拓展了历史大变局的深度与广度。稍后来到远东的荷兰人,建立了统一的“联合东印度公司”。西欧列强及其殖民地无法用香料等初级产品与中国工艺精良的高级商品在贸易上达成平衡,必须支付巨额白银货币,西方学者将其概括为“丝—银”对流。巨额白银资本的流入,刺激了太湖流域及东南沿海地区经济的蓬勃发展,市场机制日益完备。

——摘编自樊树志著:《国史十六讲》

有人说,历史大变局不在清末,早在明末就已经出现了。请综合材料并结合所学知识对“晚明历史大变局”做出历史解释。

在中国明朝后期,中国与西欧主要国家的经贸往来日益紧密;中国逐渐卷入全球贸易网络之中,首次面对全球经济的新格局;中国的商品优势使得贸易顺差以及白银资本大量流入中国,中国在全球贸易网络中的地位比较高;但是受制于中国的综合国力下降,所以中华朝贡体系为基础的东亚国际秩序开始动摇,东部和南部沿海地区出现危机,国家安全受到威胁;利玛窦等一批传教士逐渐进入中国,以基督教文化为代表的西方文化开始影响中国。而我们必须认识到,晚明历史大变局的出现是历史发展的必然,这个时期无论对当时的中国还是当时的世界都产生了巨大而深刻的影响,而是否能够积极面对则决定了之后中国的国际地位和国家命运。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

10.清:

措施:完全承认白银的法定货币地位

影响:是商品经济发展的需要,推动了商品经济进一步发展

11.晚清时,政府开始铸造银元。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

明初民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

探究:结合材料分析明清时期白银货币化对中国和世界的影响。

对中国

对世界:

(1)推动商品经济的发展;

(2)缓解了通货膨胀;

(3)推动赋役制度的改革;

(4)推动中国与世界经济的联系。

(1)推动白银成为世界货币;

(2)推动世界贸易网络的发展;(3)推动西欧资本主义的发展。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:秦汉货币的统一;宋元时期纸币的使用;明清时期白银成为普遍使用的货币等

(1)春秋战国时期的各国货币:《中外历史纲要》(上)第一单元、第2课,第10—11页,“战国时,手工业分工更加细密,货币流通广泛,……”

(2)秦朝时期的货币:《中外历史纲要》(上)第一单元、第3课、第15页,“此外,秦朝还大规模推行巩固统一的措施,如统一车轨、文字、货币、法律和度量衡,……”

(3)汉朝时期的货币:《中外历史纲要》(上)第一单元、第4课、第21页,“经济上,改革币制,将铸币权收归中央。……”

(4)宋元时期的货币:《中外历史纲要》(上)第三单元、第11课、第62页,“商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝10 多倍,并开始出现纸币。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。……”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

(5)明清时期的货币:《中外历史纲要》(上)第四单元、第15课、第84页,“自明朝中期起,商品经济进入新的繁荣期。美洲等地的白银通过海外贸易大量流入,成为普遍使用的货币,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于商业资本的集聚……。”

选必增加部分:中国货币的起源等

选择性必修1《国家制度与社会治理》第五单元、第15课,第86页,“中国古代最初被用作货币的可能是海贝。二里头遗址出土了海贝,还用骨头、石头做成仿制币。……”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

钱币文字与书法发展具有相辅相成的关系。钱币的大量流通,为百姓提供了优秀的书法教材,有利于百姓接触到优秀的书法作品。同时,书法也让钱币更加美观,让书法更具有收藏价值。

铜钱上文字由最初的记载重量到记载年号,政治意义不断加强。

钱币文字能够体现出国家货币的流通情况,同样也能够作为时代特征的一种反映。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

二、民国时期货币演进

1、1912年:以银元为法定货币

2、1935年:法币改革

(1)内容:①统一货币发行权,规定四大行发行的钞票为法币②放弃“银本位”制,实行“外汇本位”制③禁止银元流通,将白银收归国有

(2)背景:①世界经济大危机爆发,各国开展货币战,转嫁经济危机;②中国采取银本位制,白银大量外流,通货紧缩,国民经济和民族资本主义发展受阻;③国民政府的财政收入大幅减少。④日本加紧经济侵华,倾销商品。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(3)意义:

①建立起符合国际惯例的货币体系;②货币发行权集中,有利于金融的稳定和商品流通,促进了民族资本主义和国民经济的发展③法币改革使大量白银收归国有,增强了国民政府的财力,为抗日战争奠定了物质基础;④法币改革使中国的货币汇率有所下降,刺激了出口,有利于民族资本主义的恢复与发展

弊端:①依附于英磅和美元,成为英美的经济附庸;②强化了官僚资本的垄断地位;③为战争大量发行法币,掠夺财富,造成了经济衰退和金融混乱,最终导致了其国民政府的灭亡

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

蒋介石当政时期的国民政府虽然以孙中山的继承者自居,但是蒋介石在货币问题上的见解出发点与孙中山并不相同。

1935年9月16日,蒋在峨眉军官训练团发表《实施钱币革命》讲词,强调“我们要完成整治建设,一定要使国民经济能够发达;要经济能够发达,一定要使为交换中准百货代表之钱币,能够便利而充裕,金融能够活泼稳定。照社会进化的趋势,纸币一定会取金银之地位而代之,成为惟一的钱币。”

——摘编自蒋介石著:《蒋介石日记》

和孙中山在币制问题上表现出的宽阔视野相比,蒋介石的思路远为狭窄,他谈币制改革多着眼于如何应对现实的财政困难,落脚点又在政治上统一。在蒋看来,币制改革不仅仅是经济问题,更是政治问题,通过币制的统一打破地方壁垒,达到全国政令军令的统一,这是作为政治领袖蒋介石真正关注的问题。 ——摘编自卓进宏:《抗战前十年货币史资料》

依据材料和所学知识,对比蒋介石和孙中山对于货币政策主张的异同,理解蒋介石在货币政策方面加入政治考量的原因。

蒋介石和孙中山均赞成中国实行币制统一;二者也同意放弃金银本位制度,而采取发行纸币的方式,使纸币成为国内唯一的合法货币。孙中山实行币制改革的目的是为了国家经济的发展与市场的统一,摆脱中国货币因为白银大量受制于世界市场的局面,增加货币量,刺激经济发展。蒋介石执政时期,依旧存在军阀地方割据的问题,中央对地方权力控制不强。所以蒋介石目的则主要在政治方面,希望加强中央对于地方的控制,通过统一经济继而控制全国的政治和军事。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

3、1948年:币制改革

背景:抗日战争、解放战争期间,国统区法币急剧贬值而彻底崩溃。

内容:南京国民政府1948年再次币制改革,发行金圆券。

结果:金圆券贬值更快,加速了经济崩溃。各地纷纷拒用,民间自动重新使用银元。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

三、中国现代货币——人民币的发行

1、背景

(1)解放区的壮大;

(2)解放区货币种类庞杂、折算不便;

(3)统一货币以促进经济发展;

(4)巩固政权,加强民族认同。

目前解放区通用的各种货币,大多数诞生于抗战时期。当时国民党反动政府和日本统治下的傀儡政府,均实行反动的财政经济政策,滥发蒋币汪币,蒋币汪币迅速跌价,物价飞跃上涨,使持有蒋币和汪币的人民受到了极大的损失!同时他们向我们解放区倾销蒋币汪币,以吸收我们的各种宝贵物资;蒋币汪币滚滚内流,粮食棉花等类宝贵物资滚滚外流,我们解放区的人民所受损失更大!且因物价飞涨,以致市场混乱,生产停滞,人民生活丝毫没有保障。解放区的民主政府为着保护人民财富,保获经济发展,不得不自己发行货币,进而驱逐蒋币汪币,建立独立自主的新货币制度。

——1949年3月 薛暮桥:《解放区人民的新货币》

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

2、产生

(1)1948在石家庄成立中国人民银行, 开始统一发行人民币;

(2)新中国成立后,人民币成为中华人民共和国的法定货币。

3、发展

(1)先后共发行了五套。

(2)形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。

4、评价

(1)地位稳定,对国民经济发展作出了重大贡献;

(2)在国际货币体系中发挥重要的作用。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:新货币诞生时的另外一个特点,是我们当时处于偏僻的乡村,我们没有金银,人民亦不需要金银,他们需要的是粮食布棉等类生活资料,因此新货币自始即没有与金银发生联系,是用粮食布棉等类重要物资作为保证。当时蒋币伪币已在迅速没落,我们必须与它脱离关系,与其他外国货币更无丝毫瓜葛,完全独立自主。那么我们的新货币究竟是把什么来做标准的呢?我们是把物价来做标准,努力保持物价的平稳。民主政府谨慎掌握新货币的发行数量;同时掌握粮食布棉等类重要物资作为发行准备,用以随时调节物价,调节货币流通数量。民主政府保证持有解放区新贷币的任何人民,能够随时随地以其货币换回他们生活所需要的各种重要物资;既不需要限价,也不需要抢购。新货币保护着解放区广大人民的利益,因而就获得了解放区广大人民的拥护。 ——1949年3月 薛暮桥:《解放区人民的新货币》

依据材料并结合所学知识,概括新货币诞生时所具有的特点。

①解放区的人民币其诞生并没有和金银挂钩,没有进行金本位或者是金银复本位制;

②解放区人民币并没有和外国货币进行比价,实现了完全的独立自主;

③解放区的人民币标准是以解放区的物价作为标准,以重要的大宗商品物资作为发行准备;

④解放区的货币实行了严格的政府控制,政府控制其发行总量以及其发行的购买力。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:改革与开放所带来的变化是如此剧烈,今天中国的境况,……解决了全球1/5人口的温饱问题,加入了世界贸易组织,举办了世界博览会,创造出全球排名第二的GDP,成为出口规模世界第一、进口规模世界第二的经济大国。……

人民币就像一面镜子,它明亮地照着中国的进步……人民币从来不是一个纯粹的经济话题,它……涉及金融、经济、政治、文化和军事……正在朝着法治化、市场化、国际化和自由化大步迈进的人民币,将会带给中国一场重大的变革。当变革完成,一个被国民所信任、被世界所尊重的国家将傲然挺立,最终造福的会是13亿中国人民。

——2012年 第一财经 《人民币》

依据材料并结合所学知识,对比法币和人民币命运的不同结果,谈谈你的认识。

法币,其诞生有利于国家经济统一、发展和抵抗外敌入侵,但是由于帝国主义和统治阶级的共同压榨下,民国经济崩溃,最终被取消发行;

人民币,诞生于解放战争胜利之前,意味着统一政权的建立,有利于新生的中华人民共和国经济建设,在人民的共同努力下,改革开放国力增强,人民币向国际化迈进。

政治方面,两种货币的诞生都是出于对政权巩固的需求。其命运则是反映了民国政府的腐败无能与中共积极有为,建设有中国特色社会主义。

经济方面两种货币的诞生都是出于稳定经济秩序,其命运则展示了民国政府经济建设的失败与改革开放的巨大成绩。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

时期 特点

原始时期——西周 海贝、骨、石仿制贝,商朝后期,铜铸币

春秋战国 各国使用各式各样的铜铸币:圜钱、布币、刀币等

秦——汉初 统一为圆形方孔钱:半两钱

汉武帝 铸币权收归中央:五铢钱

唐 唐初铸开元通宝/开通元宝,不再标识重量;柜房、飞钱

北宋 出现年号钱,出现最早的纸币交子

元 纸币为主,元末恶性通货膨胀

明 恢复铜钱、纸币并行,明中期,白银逐渐成为基本支付手段

清 完全承认白银的法定货币地位,与铜钱兼用

清晚期 开始铸造银元

中华民国成立后 以银元为法定货币;1935年币制改革,法币

1948年币制改革,金圆券

解放区及新中国成立后 人民币

中国货币的演进历程

货币是一种一般等价物,是一种社会商品交换发生到一定程度上而诞生的必然结果。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

【小结】中国货币的演进趋势

1.自然货币到人工货币:商周为界

2.多元货币到统一货币:秦始皇统一货币(半两钱)

3.地方铸币到中央铸币:汉武帝统一五铢钱

4.文书重量到通宝、元宝:唐高祖铸开元通宝

5.金属货币到纸币:北宋“交子”(四川)

6.手工铸造到机器制造:光绪帝(银元)

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:国民党财政经济崩溃等

(1)国民党统治区财政经济的崩溃:《中外历史纲要》(上)第八单元,第25课,第149页,“全面内战爆发后,国统区财政经济逐渐陷入崩溃的境地。为了维持战争的庞大开支,国民政府无限制地发行纸币。1948 年前8 个月纸币的发行量已经是1937 年全年发行量的47 万倍。随之而来的是恶性的通货膨胀,物价飞涨。……”

(2)银元之战:《中外历史纲要》(上)第九单元,第26课,第157页,“新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子。国家财政困难,投机商人乘机抢购物资,囤积居奇,拒用人民币,倒卖银元,加剧物价飞速上涨。……”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

选必增加部分:银元和法币改革、人民币的使用和普及等

(1)银元和法币改革:选择性必修1《国家制度与社会治理》第六单元、第15课,第87页,“晚清时,政府开始铸造银元。1912年中华民国成立后,货币政策延续了清朝的传统,以银元为法定货币。1935年,国民政府实行法币改革……”

(2)人民币的使用和普及:选择性必修1《国家制度与社会治理》第六单元、第15课,第88页,“华北人民政府于1984年12月1日在河北石家庄成立中国人民银行,开始统一发行人民币。新中国成立后,人民币成为中华人民共和国的法定货币。……随着对外开放的扩大,人民币在国际货币体系中也发挥着越来越重要的作用。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

综述材料:货币的统治与社会权力的生成

在《巴黎笔记》的《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》中,马克思开始这样理解货币,“货币的本质,首先不在于财产通过它转让,而在于人的产品赖以互相补充的中介活动或中介运动,人的、社会的行动异化了并成为在人之外的物质东西的属性,成为货币的属性”。在这里,马克思开始将货币的本质视作一种客观的、社会的中介活动和行动的产物;马克思进一步指出,私有财产条件下的交换必然发展到价值:进行交换的人的活动成为私有财产与私有财产之间的抽象关系即价值,而货币就是“作为价值的价值的现实存在”。将货币理解为特定历史条件下的社会关系,也就认识到了货币自身的特殊能力的来源,从而可以从货币这一问题上,洞察到它所代表的现代权力类型的特征。

货币所代表的社会权力,就以生产的社会性为基础,在这里马克思指出了关于货币与社会权力的深刻关系:“随着生产的社会性的增长,货币的权力也按同一程度增长,也就是说,交换关系固定为一种对生产者来说是外在的、不依赖于生产者的权力。”货币所具有的外在于生产者的权力,正是源于这样一种社会关系,即生产者依赖于交换,而交换不依赖于生产者而获得了一种仿佛异己的力量。交换必然与分工和生产的社会化相伴。

——摘编自李乾坤:《货币的统治与社会权力的生成》

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

四、国际货币体系的形成

国际货币体系是指国际间结算所采用的货币制度,即国与国之间进行支付的系统规定、做法与制度,是随着世界市场的形成和国际贸易的发展逐步形成的。

1. 概念

2.发展演变

国际金本位制

(1816——经济大危机)

布雷顿森林体系

(1944-1971)

( 1976——至今)

牙买加体系

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(一)金本位国际货币体系(19世纪初-20世纪30年代)

①工业革命,世界市场初步形成;

②国际贸易的发展,国际间货币结算频繁和复杂;

③英国经济实力最为强大(有哪些原因)。

①以英镑为中心,以金币或黄金在国际间流通为主。

②各国金币具有法定的含金量,自由流通,不易贬值。

①促进资本主义经济和国际贸易发展

②有利于加强英国的世界经济中心地位

1、建 立

原因

影响

特点

时间

1816年,当时最强大的资本主义国家英国制定法案,实行金本位制。此后其他资本主义国家也都先后采用。

英国确立资本主义制度国家;

通过殖民扩张,“日不落”帝国;

通过工业革命,成为“世界工厂”。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

原因:①黄金产量远低于资本主义经济和生产发展,各国黄金存量不平衡;②1929-1933年经济大危机,各国转嫁危机,实行货币贬值与关税战;③一战后欧洲及英国实力的下降

表现:①停止兑换黄金,禁止黄金出口及流动;②资本主义世界货币失去统一的标准和基础,各自构建以英镑、法郎、美元为中心的货币集团,各自为政。

影响:①失去统一标准和基础,形成多个货币集团,国际关系陷入动荡和混乱;②不利于缓解经济危机,进一步加剧了世界冲突,最终导致了二战。

2、20世纪30年代:金本位制崩溃,英镑地位下降。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(二)布雷顿森林体系(以美元为主导)

1、背景

①二战影响:资本主义世界经济格局的变化 (美国实力空前膨胀;战败国及英法等战胜国实力大大削弱),英镑中心货币体系难以维系

②现实需要:1929——1933大危机及二战教训,建立有效机制,稳定世界经济

③美国主导:美国企图建立自己主导的资本主义货币体系

④布雷顿森林会议:1944年7月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开

2、内容:

通过《布雷顿森林协定》,决定成立“国际货币基金组织”和“国际复兴开发银行”两个国际货币金融组织。标志着布雷顿森林体系的建立

3、特征:以美元为中心的资本主义世界货币体系。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

战后资本主义世界经济体系

国际货币金融体系布雷顿森林体系

国际贸易体系

国际货币基金组织

IMF

世界银行

WB

关贸总协定

GATT

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

国际货币基金组织

成立时间:1945年

宗旨:稳定国际汇率,消除妨碍世界贸易的外汇管制,加强国际货币合作,通过提供短期贷款缓解成员国国际收支不平衡

理解:双挂钩机制。成员国实行固定汇率,各国的货币与美元的汇率基本固定,美元与黄金的比价固定。美元取得了高于其他国家货币的地位。

世界银行

成立时间:1945年

宗旨:向成员国提供贷款,促进该国的经济恢复和发展,推动并促进国际贸易的均衡增长

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

4、对布雷顿森林体系的评价

积极影响:

(1)有利于世界金融货币秩序的稳定,促进了世界贸易发展,有利于世界经济战后的恢复和发展。

(2)使战后世界经济朝着制度化、体系化方向发展,顺应了经济的全球化。

消极影响:

加强了美国在国际金融领域的特权和支配地位,为美国推行世界霸权提供了有利条件。美国由此建立起以美元为支柱的国际货币制度,建立起自己的国际经济霸主地位,便利了美国的经济扩张。实质上是不平等的国际经济体系。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

【深入思考】布雷顿森林体系瓦解原因

1.体系自身存在缺陷:只有美国长期贸易逆差,才能使其他国家获得充足的美元供应;若长期逆差,美元则会丧失其中心地位,引起美元危机。

2.美元危机:朝鲜战争、越南战争、“滞胀”使美国财政赤字庞大,黄金储备急剧减少。(根本原因)

3.世界经济多极化趋势,西欧和日本经济崛起,美国经济相对削弱。

4.随着世界经济多极化趋势不断加强,单一的货币制度越来越难以满足经济飞速发展的需要。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

为了安排战后世界的货币体系,1941年9月英国提出了“凯恩斯计划”,贬低黄金的作用;美国于1943年公布“怀特计划”,主张建立国际货币稳定基金机构,取消外汇管制和对国际资金转移的限制。在1943年9~10月举行的华盛顿会议上,英国被迫接受了“怀特计划”,并同意以此为依据建立国际货币基金组织。1944年7月建立的布雷顿森林体系,实际上确认了“两个挂钩”原则,即美元与黄金挂钩以及资本主义各国货币与美国挂钩的原则。这样一来,美元就成为黄金的等价物。各国货币只有通过美元才能同黄金挂钩,美元成为资本主义国家进行国际清算的支付手段和主要储备货币。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编:《世界史·现代史》

依据材料,理解战后世界货币体系的变化,并且对“战后世界的货币体系”进行历史解释。

美元之所以能够在“二战”之后成为“世界货币体系的主导”,其原因包括如下几个方面:第一,经济大危机导致金本位制崩溃,资本主义世界货币失去了统一的标准和基础,第二,二战严重削弱了英国,导致其国际地位下降,第三,美国实力空前增强,成为资本主义世界的霸主,称霸世界的野心急剧膨胀。所以,从布雷顿森林体系中,我们可以看到,布雷顿森林体系形成了以美元为中心的世界货币体系,美元取得了在资本主义世界货币体系中的霸权地位。该体系的建立在一定程度上促进了国际贸易.稳定了国际金融秩序,另一方面,也为美国推行世界霸权提供了有利条件,同时,这一现象也反映了世界经济朝着体系化、制度化的方向发展。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

拓展阅读:

二战后初期,在奠定全球经济生产和贸易迅速增长的基础方面,美国扮演了至关重要的角色。美国政府为国际贸易和贷款机构提供资金,世界经济从战争破坏中恢复。美国经济的巨大财富,使之成为世界经济增长的发动机。它是欧洲和亚洲各国的主要贸易伙伴。二战后不久,美元成为主要国际货币,它有着稳定的固定价值。直到1971年,美国政府一直保证每盎司黄金兑换30美元的币值,以黄金为基准维持着美元价值的稳定。美国的对外援助,在战后初期主要流向欧洲国家,促进了经济增长。

——摘编自丹尼尔·R·布劳尔著:《20世纪世界史》

结合所学知识,简析“美元成为主要国际货币”产生的主要影响。

战后美国为国家贸易机构和贷款机构提供资金,有利于扩大战后世界贸易和战后世界经济的恢复和发展,但是同时也成为美国对外经济扩张的重要手段,成为美国称霸世界的重要方式;同时,战后美国通过布雷顿森林体系和关税与贸易总协定建立起相对完整、体系化的国家金融和贸易体系,有利于消除国际外汇管制,促进世界贸易体系的建立和发展。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(三)牙买加体系:多元化的汇率制度——浮动汇率制

1、背景:布雷顿森林体系瓦解

1971年美国宣布停止兑换黄金;1973年美国无力维持美元币值,美元贬值,恢复浮动汇率制,布雷顿森林体系正式瓦解。

2、内容:1976年,IMF“国际货币制度临时委员会”在牙买加召开会议,并达成以浮动汇率制和黄金非货币化等为主要内容的“牙买加协议” ,宣告国际货币体系进入牙买加时代。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

3、主要特征:

①黄金非货币化;

②储备货币多元化:美元仍然是主要货币,欧元、日元和人民币等的都可以充当储备货币;

③汇率制度多样化。(固定汇率被浮动汇率所取代)

4、影响:

美元仍然在国际货币基金组织中占据最大的权重,是国际贸易结算和各国外汇储备的主要货币,欧元、日元和人民币等的影响力日益上升。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

国际货币体系形成

国际金本位制(1816--一战)(英镑为中心)

布雷顿森林体系(1944--1971)

(以美元为中心)

牙买加体系(1976--)

(多极化趋势不断加强)

国际货币体系的演变反映了

经济霸权力量的转移和世界经济格局的变化

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

本题可以按照资本主义发展的程度进行划分,划分为四个阶段:“第一次工业革命后期”、“经济危机时期”、“二战结束后”、“滞胀时期”。

——摘编自李翀:《论黄金货币地位的演变与前景》

依据材料并结合所学知识,按照世界史发展脉络划分“黄金货币地位演变”的发展阶段。

第一次工业革命后期,随着资本主义世界市场的不断扩大,国际间货币结算日益频繁和复杂,英国率先确立了金本位制,随之各主要资本主义国家也纷纷建立金本位制,促进了世界经济和贸易的发展;

经济危机影响下,各国纷纷废除金本位制,黄金退出国际货币流通领域;

二战后,美国的经济实力大大增长,为了促进世界经济和贸易的恢复,以便利对外的经济扩张,美国通过布雷顿森林会议确立了布雷顿森林体系,保留了黄金的国际货币地位;

20世纪70年代,受到滞胀危机的影响,布雷顿森林体系瓦解,黄金最终失去了国际货币的地位。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:新航路开辟后白银流入;国际货币基金组织;经济全球化等。

(1)白银流入中国:《中外历史纲要》(下)第三单元,第7课,第41页,“据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。日本与美洲的白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。……”

(2)国际货币基金组织:《中外历史纲要》(下)第八单元,第19课,第114页,“在国际上,资本主义国家通过建立国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织,加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,通过大国相对平等的协商,采取市场干预行动,协调利益,维护经济秩序。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:新航路开辟后白银流入;国际货币基金组织;经济全球化等。

(1)白银流入中国:(2)国际货币基金组织:

(3)经济全球化:《中外历史纲要》(下)第九单元,第22课,第135页,“第二次世界大战后建立的国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定,进一步促进了经济全球化进程。”

选必增加部分:以英镑为中心的国际金本位制;布雷顿森林体系等

(1)以英镑为中心的国际金本位制:选择性必修1《国家制度与社会治理》第五单元、第15课,第89页,“19世纪初,随着资本主义世界市场的不断扩大,国际货币结算日益频繁和复杂。1816年,当时最强大的资本主义国家英国制定法案,实行金本位制。此后,其他资本主义国家也都先后采用,形成了以英镑为中心、以金币或黄金在国际间流通为主的国际金本位货币制度。……金本位制的实行,促进了资本主义生产和世界经济的发展。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

选必增加部分:以英镑为中心的国际金本位制;布雷顿森林体系等

(2)布雷顿森林体系:选择性必修1《国家制度与社会治理》第五单元、第15课,第90页,“第二次世界大战严重削弱了英国等欧洲国家,美国成为资本主义世界的霸主。1944年7月,美国、瑛姑欧等44个国家在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开会议,讨论战后国际货币问题……世界货币体系的建立一定程度上促进了国际贸易,稳定了国际金融,同时也为美国推行世界霸权提供了有利条件。……20世纪70年代初,美国政府宣布停止美元兑换黄金,布雷顿森林体系走向瓦解。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

综述材料:货币的演进与商品交换

随着社会经济的发展,商品交换开始活跃起来,这是各国历史上的共同现象。商品交换发展到一定程度,货币产生了。货币经历了从海贝、金属到纸币的演进过程,在经济发展历程中的作用越来越大。随着资本主义世界市场的出现,世界货币体系逐渐形成并不断完善。

——统编版高中历史教材选择性必修Ⅰ《国家制度与社会治理》

结合所学知识,按照商品交换的发展过程,阐述货币是如何不断发展完善并且在经济领域发挥作用的。

贝币作为最早的货币出现,由于其数量稀少所以价值高,常常在交换中出现。随着商品交换的频繁以及金属冶炼的不断发展,金属克服了贝币容易磨损、不好携带等问题,市场上开始出现大量的铜铸币。而由于国家统一的需求,货币经历了从多样化到集中统一的转变过程。这种转变过程也使得政府更容易建立统一的国内市场,便于经济的发展与商品的流通。随着商品经济的繁荣,市场上的商品种类和数量大大丰富,需要的货币量也增加,于是为了流通的便利,纸币逐渐诞生并成为了一段时间的主要流通货币。伴随着资本主义世界市场的出现,全世界开始连成一个整体。商品和资源在全世界进行流动,为了保障金融体系和经济发展稳定,世界货币体系也经历了从雏形到不断完善的过程。比如,为了维护货币币值稳定,各个国家也进行了金本位、金银复本位等制度的探索;在20世纪后,更是通过制度建立了完整的世界货币体系。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

面对现如今世界的危机和挑战,中国选择了共商共建共享的全球经济治理体系原则,提供了构建人类命运共同体的原则。

西方尤其是美国在衰落,而之前所有的全球经济治理规则是在美国主导下确立起来的。美国的衰落就意味着全球经济治理体系虽然不一定是要“去美国化”,但至少要谈化美国的影响。更重要的是,新兴国家的崛起对全球经济治理体系的改革提出了需求。当然,全世界都十分明白,美国主导权的衰落并不意味着全球经济治理体素主导权的易手,事实上,任何单一的国家都无法取代美国的地位。全球经济治理体系只能在多层次的主体间开展多层次的博弈。

——摘编自《关于中国积极参与全球经济治理体系改革的几个问题》

结合当今中国主张改革全球经济治理的原则和方案,比较二战后初期与当今中国在国际经济治理体系变革方面主张的不同。

当今中国主张改革全球经济治理体系的原则和方案分别是“共商共建共享”和“构建人类命运共同体”。战后初期国际治理体系主要是以美国和西方资本主义国家为主导,而当前的全球治理体系的变革面向的是包括了新兴国家的整体世界;从主导国看,战后初期国际经济治理体系以美国为主导,当前全球治理体系的变革需要同时参考东西方不同国家的利益诉求,是东西方国家共同主导的格局;从性质上看,战后初期的布雷顿森林体系和关税与贸易总协定是以美国为主导的战后国际经济体系,是美国建立经济霸权的主要工具,带有浓厚的霸权主义和强权政治的色彩,而当前的全球治理体系的变革需要充分考虑不同国家利益主体的诉求,是多方力量在公平公正的基础上合作共赢的结果。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

本课总结:问题探究

其一,提高了人民币在国际金融领域的地位,促进了亚洲经济可持续发展。

其二,推进区域合作和伙伴关系,应对挑战。

其三,带动了广大发展中国家经济建设和基础设施建设。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

亚投行由中国发起建立,这是我国首次以东道主身份组建国际性金融组织。不同于发达国家主导的各种国际金融组织,亚投行更多聚焦于改善发展中国家的硬件设施和满足经济品质优化的需要,这符合绝大多数发展中国家和地区发展的要求。作为发展中大国,由我国主导亚投行建设能够从根本上确保其运行机制围绕这一目标发挥作用,并且以我国现有的国力和一贯的国际形象,能够担纲这一重任。

亚投行主要聚焦于亚洲区域内具有重大民生意义的全局性基础设施项目的投融资业务。与发展水平较高的欧洲和北美洲相比,亚洲国家多处于工业化、城市化的起步或加速发展阶段,对基础设施的需求很大,而供给严重不足,面临资金、技术等方面的重大缺口。……尽管我国属于发展中国家,但在基础设施制造领域具有绝对优势,与亚洲很多国家的需求形成对接。……通过亚投行体系,不仅可为亚洲国家提供建设资金,还可输出我国基础设施领域的优势产业,在强化与资金需求国和地区合作的同时,扩大人民币结算规模,疏通亚洲国家经济联系的纽带。

——摘编自接玉芹《基于亚投行体系探索人民币国际化新路径》

依据材料,概括亚投行对于人民币的发展的主要影响。分析亚投行作为介质推行人民币走向世界的可行性。

亚投行的建立和发展加上我国经济的优势,亚投行有利于使得人民币走向国际化,使得中国国际经济参与度、综合国力、国际影响力等指标逐渐发展走向稳定。

亚投行由中国发起,作为东道主国家,我国主导的亚投行能够在不损害合作方利益的同时,增加人民币影响力;在亚投行中,主要聚焦于民生工程的一些基础性设施项目,在基础设施项目中,无论是在技术上还是资金上,中国的优势更加明显。通过投资基础设施建设,可以扩大人民币结算规模;亚投行作为平台,通过贸易的方式使得双方认可人民币为计价货币,不仅减少了汇率风险,同时可以吸引更多国家主动持有或增持人民币,推动人民币在全球范围内的大量流通。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

视角:明代白银货币化(2022·广东高考·17)

有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

表2 明代财政收入

年代 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3979 20.5 94.1 7388.9 32.9

1552 2659 13.3 32.0 2414.4 243.3

1621 2780 12.9 20.6 8.1 755.2

——摘《明实录》

材料二:《醒世姻缘传》、“三言”、“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口、小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。 ——据《醒世姻缘传》等

材料三:吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也……

(1)分别阐述每则材料对研究白银货币化的价值(6分)

材料一是明代国家财政收入的官方统计数据,可用于研究明代白银货币化的原因、表现等问题;

材料二是小说对当时普遍使用白银的社会场景的描述,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响;

材料三是黄宗羲废金银的主张,可用于研究时人对白银货币化问题的认识。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

视角:明代白银货币化(2022·广东高考·17)

有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

表2 明代财政收入

年代 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3979 20.5 94.1 7388.9 32.9

1552 2659 13.3 32.0 2414.4 243.3

1621 2780 12.9 20.6 8.1 755.2

材料二:《醒世姻缘传》、“三言”、“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口、小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。 ——据《醒世姻缘传》等

材料三:吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也……

(2)综合上述材料,简述白银货币化的影响。(6分)

促进国家财政的货币化,有利于赋税制度改革;促进了商品经济的发展,区域性商帮群体出现;促进了市民文化的发展;影响了社会风气;加重了人民的负担。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

视角:明代白银货币化(2022·广东高考·17)

有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

表2 明代财政收入

年代 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3979 20.5 94.1 7388.9 32.9

1552 2659 13.3 32.0 2414.4 243.3

1621 2780 12.9 20.6 8.1 755.2

材料二:《醒世姻缘传》、“三言”、“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口、小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。 ——据《醒世姻缘传》等

材料三:吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也……

(3)除上述材料之外,研究明代白银货币化还可以补充哪些类型的史料,请至少列出两种(2分)

方志、笔记、外国文献、考古资料等。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

学习目标:

1.能够依据时序梳理中国古代货币演进历程并概括其特点;认识人民币为国民经济发展所作出的重大贡献,在国际货币体系中的作用;

2.梳理世界货币体系形成过程,理解布雷顿森林体系的作用和影响;

3.论证世界货币体系形成的原因。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

时空坐标

货币的使用与世界货币体系大事件

前475年

前202年

618年

960年

1271年

1368年

1935年

前1046年

多种样式的铜铸币

金银承担货币职能

铸行开元通宝钱

国民政府法币改革

人工铜铸币出现

开始铸造五铢铜钱

纸币交子(辅币)诞生

白银货币化主币化

近代的晚清与民国

货币统一为方孔钱

前221年

1840年

1949年来

金圆券的币制改革人民币的开始发行

钞成单一流通货币

1948年

人民币形成多品种

多系列的货币体系

商 西周… 战国 秦朝 西汉… 唐朝… 北宋… 元朝 明清时期 中华民国 新中国

中国货币演进

世界货币体系

1929

1944

1973

1976

1816

英国实行

金本位制度

金本位货币制度建立

经济危机

布雷顿森林体系的建立

布雷顿森林体系的瓦解

牙买加体系

1880

英国放弃

金本位制

1931

1914

世界大战

美国纽约联邦储备银行的地下金库

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

财贩购货贷贪赊贡贼贾贺赠费

一、中国古代货币的演进

1、原始社会末期到夏:

结合教材,试找出货币出现的原因,中国最早的货币是什么,有哪些证据?

原因:货币是商品经济发展到一定程度的产物

中国古代最初被用作货币的可能是海贝(?)

证据1:与财富、商业有关的汉字,许多都以“贝”为偏旁。

证据2:二里头遗址出土了海贝,还有用骨头、石头做成的仿制贝等。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:贝和中国人发生关系很早。在新时代的初期,便已经有了贝的使用,相当于传说中的夏代。但夏代使用贝,并不是说夏代就有了货币。自贝的使用到他变成货币,通常有一个相当长的时间上的距离。因为货币的产生要以商品的生产为前提,而且一种物品必须具备各种社会条件,至少要有用途,才能成为货币。……对于贝壳用作货币,我们还有一种现实的解释,就是因为他具有作为货币的几重基本条件:第一是本身有功用;第二是有天生的单位;第三是坚固耐久;第四是便于携带,因为古代贝的数量不多,而带在身上反而增加美观。 ——摘编自彭信威著:《中国货币史》

依据材料,概括总结贝壳能够作为货币的条件。

日益增加的交换需求需要有一种事物作为一般等价物存在。

其本身的功用和数量决定了贝壳其本身的价值以及其数量不多;

能够作为货币是其可以被量化,也就是具有天生的单位;

坚固耐久,这就能够保证在流通过程中的使用减少磨损带来的价值损失;

便于携带。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

演变一:

由自然货币向人工货币演变

2.商周:青铜仿贝--我国最早的金属货币

原因:随着商品交换的迅速发展,货币需求量越来越大,海贝已无法满足人们的需求,人们开始用铜仿制海贝。

影响:铜贝的出现,是我国古代货币史上由自然货币向人工货币的一次重大演变。

3.春秋战国时期:铜铸币为主,形状多样

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:战国时期货币铸造地点分布图和战国时期不同货币图

根据材料结合以上图片信息,了解春秋战国时期货币铸造分布的特点,概括战国时期货币的特点。

春秋战国时期金属货币的铸造 区域总是分布在自然地理条件较为优越,铜矿资源较为丰富而且易于开采的地区。

战国时期多种货币同时并存,带有区域性、国别性的特点;

每一种货币上均有符号,可以理解为文字,铸有文字或纹饰;

从质地上看,这些货币主要以铜为主,都是金属货币。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

秦半两钱特点:

①形状:外圆内方 ②重量:半两 ③文字:小篆

秦半两钱圆形方孔的形制,一直沿续到民国初期。

演变二:

由杂乱形状向规范形状演变,全国实行统一货币

4.秦朝:在圜钱基础上统一全国货币;圆形方孔半两钱

秦朝统一货币原因:

①战国时期货币混乱;

②秦朝完成国家统一;

③经济发展和赋税征收的需要;

④巩固政权的需要。

秦统一货币的历史意义

①有利于赋税征收和经济管理

②有利于加强中央集权,巩固秦朝的统一

③有利于地区间经济文化交流

④促进民族团结与融合

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

补充材料:秦统一货币的举措并不是秦朝刚建立时进行的,而是发生在秦末之时。

其实,始皇“复行钱”,是仿周制,也许即仿周景王之大钱,《汉书·食货志》曰,“秦并天下,币为二等,黄金以溢为名,上币,铜钱质地如周钱,文曰半两,重如其文。”臣環曰:“言钱之形质如周钱,惟文异耳”。半两为十二铢,可称为“大钱”。

按始皇于二十六年统一天下,三十七年(是年始皇卒)“复行钱”,显然是有统一币制之意,这也许是因为六国原俱铸钱,以致形式多端,重量不一,所以,始皇拟予统一。其所采取周代大钱,可能是周王原为天天下共主,取其钱形有统一之意,再则周钱为环钱——即圆形之钱,便于携带,且减少磨损,故采取之。

——摘编自侯家驹著:《中国经济史》

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:秦代并非以半两钱为主要货币,与铜钱一并流通的还有其他货币。

至秦代,这种传统(允许多种物品作为货币流通)应该不会马上改变。秦代的三等货币中,黄金只适合大宗交易;一布要当铜半两11枚,又不便割裂交易,所以布帛所涉及的交易量也不可能太小;即便是最小等级的铜钱,也存在“重难用”的问题。而且,秦代在统一全国铸币为半两钱后,这种“重难用”铜钱的制造量也并不能完全满足商品经济的需求。因此,谷物作为民间交易的媒介继续存在当是事实。考虑到秦法的严酷,既然不允许珠玉、龟贝、银锡作为货币使用,而且本身使用的范围也有限,大约当是的流通配节不会使用这些物品。

——摘编自【日】稻叶一郎著:《关于秦始皇统一货币的问题》

依据材料,比较秦半两铜钱相比较于其他货币在流通中的差异。理解秦朝允许多种货币流通的合理性。

秦半两铜钱相比较于黄金来说更为轻便,适合日常商品购买和流通,黄金作为贵金属,更适合大宗交易;相比较于布帛来说,铜钱更容易携带,也方便分割;但是谷物相比较铜钱来说更容易获得且便于民间交易。以实物作为隐性货币在秦朝民间范围更为广泛且普遍存在。

由于秦朝建立结束了春秋战国时期长期战争混乱的局面,正常的民间经济秩序无法短时间建立,故而更为保质的贵金属适合大宗货物,而便于进行物物交换且容易分割的谷物也有作为货币存在的必要,故而秦朝允许多种货币在市场中流通是受到了当时客观条件的影响。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

5.汉朝:五铢钱

元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令禁止郡国铸钱,下令由上林三官铸造五铢钱,“令天下非三官钱不得行”,铸币大权收归中央。

特点:①形状为圆形方孔;②重量为五铢;③文书为小篆

演变三:由地方铸币向中央铸币演变

汉武帝货币改革的原因:

解决货币混乱的局面;

增加政府的财政收入,

加强中央集权。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料 汉初仍使用秦制半两钱(重12铢),由于民间私铸,以致出现荚钱(重3铢)。民间还出现剪边半两钱,也就是一些人将秦半两钱剪下钱上的一圈青铜,七到八个半两钱就可剪下12铢青铜,市场混乱物价飞涨。为此,汉武帝颁布了盗铸金钱者死罪令,诏令各郡国铸行“元狩五铢钱”,但各郡国所铸五铢钱都具有偷工减料、不够五铢重的现象,而且越晚越粗劣。本来汉武帝改铸五铢钱的目的是树立信誉,稳定金融,以彻底解决私铸问题。但各郡国官吏习惯难改,依旧中饱私囊。元鼎二年,汉武帝诏令收回各郡国的铸币权,中央政府安排在长安上林苑统一铸造。汉代五铢钱重量准确,钱文秀丽,是我国历史上铸行数量最多、使用时间最长、最为成功的铜钱。

——整理自《汉武帝的六次货币改革》

(1)根据材料并结合所学知识,指出汉武帝货币改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝货币改革的内容和影响。

影响:

①实现了中央对货币铸造权的集中统一,有利于增加中央政府的收人,有利于加强中央集权,巩固国家统一;

②稳定当时的金融秩序,促进社会经济的正常发展;

③五铢钱大量流通,使币制和币值保持长期相对稳定,对后世影响深远。

背景:①货币制度混乱;②私铸钱现象十分严重;③通货膨胀影响民生;

④汉武帝加强中央集权。

内容:①从重立法,私铸钱者死罪;

②收回地方铸币权,由中央统一铸造五铢钱。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(2019年全国卷Ⅰ)2.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A. 加强了货币管理 B. 确立了思想上的统一

C. 削弱了诸侯实力 D. 实现了对地方的控制

√

朝廷这种做法具有强制性、专卖性和暴利性。这从经济上增加了中央政府的财政收入,同时削弱了诸侯的经济实力。

【链接高考】

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

6.唐朝:通宝

唐高祖李渊开始铸造

特点:没有文书重量;使用隶书;大小适中;我国最早的通宝;一直沿用到辛亥革命后的“民国通宝”

演变四:

由文书重量向通宝、元宝演变

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:从秦朝铸造“半两”钱开始,铸币主要以重量为名。汉代的“五铢”钱,“重如其文”,直到隋代,都被实为标准性的钱币,由于盗铸、剪凿良币以取铜等原因,钱币实际重量与钱币上铭文不符的现象市场发生。隋末,劣币盛行,“千钱初重二斤,其后愈轻,不及一斤”,币值混乱、影响流通。针对这种情况,武德四年(621)唐高祖下诏铸“开元通宝”钱,即在钱币上铸“开元通宝”字样(或视读成“开元通宝”),大小仿汉“五铢”,称作一文,亦称一钱,每十钱中一两,“新钱轻重大小最为这种,远远甚便之”,这成为衡法由十六进位制度变为十进位制的关键,“钱”取代“铢”成为“两”一下的重量单位,伺候历代钱币均称“通宝”或“元宝”,钱币上不再标识重量。宋代以后,使用皇帝的年号作为钱名逐渐成为常例,如“熙宁通宝”“光绪元宝”等。 ——摘编自彭信威《中国货币史》等

(1)根据材料,指出唐代币制改革的背景和主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐代币制改革的意义。(9分)

(2)意义:

①终止了五铢钱长期流行的历史,开启了新的货币体系。

②币值与钱币重量脱钩,为非金属货币产生创造了条件。

③方便了流通,有利于商品经济的发展。

④为年号钱的出现奠定基础。

(1)背景:币值混乱、影响流通

内容:推动了衡法向十进位制转变;不再直接以钱币重量体现币值。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

7.北宋:交子

交子与宋朝后来发行的其他纸币(惠子),都是作为辅币,与铜钱兼行。

(1)交子产生原因:①北宋商品经济发展,货币流通量大增;②当时四川地区通用的铁钱沉重、携带极为不便③北宋铜产量不足,“钱荒”严重④造纸技术和印刷技术的进步;⑤发达的金融信用(柜坊、飞钱)的支持。

(2)影响:①初期(积极作用)促进了市场流通,促进了贸易的发展,促进了经济的发展②后期(消极影响)造成严重通货膨胀,引发信任危机,阻碍了经济的发展

演变五: 由金属货币向纸币演变

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

北宋中期,“蜀民以铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。其后,富者资稍衰,不能偿所负,争讼数起”。这表明交子( )

A.具有民间交易凭证功能 B.产生于民间的商业纠纷

C.提高了富商的社会地位 D.促进了经济重心的南移

A

交子开始由四川民间百姓发行,发行者不久财衰,交子不能兑现,就发生了诉讼。朝廷下令将百姓发行的交子收归官营,以朝廷财力支持交子的流通和价值的稳定,交子就形成了官方发行的纸币。初期交子的价值十分稳定,有效地支持了商品经济的发展。北宋末期,为了攻打西夏而大量增发交子,使交子的流通数量远远地超过了法定的限额,结果引发了严重的通货膨胀。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(2016年天津卷)下图是北宋纸币铜版拓片,其上文字为:“除四川外,许于诸路州县公私从便……流转行使。”这一铜版( )①证实了宋代纸币的发行②反映了宋代的印刷技术③是纸币交子的文物材料④是商品经济发展的见证A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

链接高考

√

铜版拓片并不是文物材料,是今人拓的,是现在历史研究采用的一种方法。留存下来的交子纸币实物才是其文物材料,故③项错误。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

8.元朝:将纸币作为单一流通货币来发行,称为“钞”

忽必烈建立了统一的纸币制度,发行“中统元宝钞”,元朝成为第一个以纸币为基本货币的朝代。

但由于政府滥发没有储备金的货币,造成恶性通货膨胀。

9.明:恢复铜钱、纸币并行的货币体制;明中后期,白银成为基本支付手段,物价多以银两计算。

原因:①明朝君主专制中央集权强化,政局较为稳定;②农耕经济繁荣,商品经济发展迅速;③宝钞信用日益丧失;④政府赋税制度改革推动(一条鞭法);⑤新航路的开辟,欧洲大量白银涌入中国。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料: 明朝又恢复铜钱、纸币并行的货币体制。开国皇帝朱元璋发钞——而且为不兑换制度之钞,甚至禁止民间使用白银,“禁民间不得以金银物货交易,违者罪之;以金银易钞者听”,做法跟元代很类似。明朝初年,在交易时,“百文以上用钞(纸币),百文以下用钱(铜钱),法之至善也”,但行之未久,“钞法日废”;宣德时,“户部言民间交易,惟用金银,钞滞不行”;至嘉靖时,“钞久不行,钱亦大壅。益专用银矣”。

——摘编自徐瑾:《白银帝国》等

白银大量内流之际,正值16世纪末和17世纪初的地理大发现,世界各国陆续被卷入世界市场。此时西班牙殖民者在美洲发现了丰富的银矿,仅秘鲁的波多西一地年产白银已达20余万公斤。……中国精美的丝绸和瓷器以及其它产品,在世界市场上有极好的声誉和销路。几乎同一时期,明朝部分开放了海禁,私人出海贸易部分获得了合法的身份。

——摘编自晁中辰:《明后期白银的大量内流及其影响》

依据材料并结合所学知识,理解明中后期白银内流的主要原因。

①明初钱钞并用的货币格局到明中期无以为继;

②新航路的开辟使得西班牙殖民者到美洲开发银矿;

③中国出产的丝绸和瓷器在欧洲广受欢迎,为白银流入中国奠定了条件;

④当时明朝部分放开了海禁,通过海外贸易大量的白银流入中国。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:明代白银货币化具有重要意义。它的出现,首先是中国社会内部蕴藏的国家与社会转型趋向的产物;它的奠定,是转型变革中的中国与正在形成中的整体世界相联系的产物,即中国与全球互动关系的产物。由于中国自身内部发生的变化——白银货币化,市场经济萌发并以前所未有的发展趋势进行极大地扩展。明朝时期,中国积极参与了全球经济体系的初步建构,为全球新时代的出现做出了重要的历史性贡献。

——摘编自万明:《中国的“白银时代”与国家转型》

依据材料,围绕“‘白银时代’与国家转型”自拟一个论题,并结合所学中国古代史的相关知识加以阐述。

白银货币化的出现是中国社会内部蕴藏的国家与社会转型趋向的产物

新航路开辟后,欧洲国家实现了与中国的直接海上贸易。由于中国的茶叶、丝绸、瓷器等大宗商品极具竞争力,欧洲国家不得不用从美洲等地掠夺的白银加以交换。白银因此大量流入中国,这为中国商业的发展提供了可靠的金属货币,明朝的长途贸易、大额贸易也因此得以兴盛,商业资本逐渐集聚。

商品经济的繁荣和市民阶层的壮大,迫使政府在财政制度方面不断进行调整,从而削弱了封建人身依附关系。江南等地经济发展,人民生活富庶,也引发了社会风气的奢侈化,冲击了传统的义利观念。与此同时,西方传教士还带来了西方的科学技术,为中国古代科技发展提供了新的灵感。

中国在明朝中后期进入“白银时代”,社会诸多领域出现了向近代转型的趋势,但由于小农经济的主导地位和封建专制制度的强化,当时未能完成国家发展的转型。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:葡萄牙人获得澳门贸易许可后,澳门的转口贸易把中国卷入全球贸易网络之中,使中国经济首次面对全球经济的新格局,晚明历史大变局的帷幕慢慢揭开。西班牙人的东来,大大拓展了历史大变局的深度与广度。稍后来到远东的荷兰人,建立了统一的“联合东印度公司”。西欧列强及其殖民地无法用香料等初级产品与中国工艺精良的高级商品在贸易上达成平衡,必须支付巨额白银货币,西方学者将其概括为“丝—银”对流。巨额白银资本的流入,刺激了太湖流域及东南沿海地区经济的蓬勃发展,市场机制日益完备。

——摘编自樊树志著:《国史十六讲》

有人说,历史大变局不在清末,早在明末就已经出现了。请综合材料并结合所学知识对“晚明历史大变局”做出历史解释。

在中国明朝后期,中国与西欧主要国家的经贸往来日益紧密;中国逐渐卷入全球贸易网络之中,首次面对全球经济的新格局;中国的商品优势使得贸易顺差以及白银资本大量流入中国,中国在全球贸易网络中的地位比较高;但是受制于中国的综合国力下降,所以中华朝贡体系为基础的东亚国际秩序开始动摇,东部和南部沿海地区出现危机,国家安全受到威胁;利玛窦等一批传教士逐渐进入中国,以基督教文化为代表的西方文化开始影响中国。而我们必须认识到,晚明历史大变局的出现是历史发展的必然,这个时期无论对当时的中国还是当时的世界都产生了巨大而深刻的影响,而是否能够积极面对则决定了之后中国的国际地位和国家命运。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

10.清:

措施:完全承认白银的法定货币地位

影响:是商品经济发展的需要,推动了商品经济进一步发展

11.晚清时,政府开始铸造银元。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

明初民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

探究:结合材料分析明清时期白银货币化对中国和世界的影响。

对中国

对世界:

(1)推动商品经济的发展;

(2)缓解了通货膨胀;

(3)推动赋役制度的改革;

(4)推动中国与世界经济的联系。

(1)推动白银成为世界货币;

(2)推动世界贸易网络的发展;(3)推动西欧资本主义的发展。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:秦汉货币的统一;宋元时期纸币的使用;明清时期白银成为普遍使用的货币等

(1)春秋战国时期的各国货币:《中外历史纲要》(上)第一单元、第2课,第10—11页,“战国时,手工业分工更加细密,货币流通广泛,……”

(2)秦朝时期的货币:《中外历史纲要》(上)第一单元、第3课、第15页,“此外,秦朝还大规模推行巩固统一的措施,如统一车轨、文字、货币、法律和度量衡,……”

(3)汉朝时期的货币:《中外历史纲要》(上)第一单元、第4课、第21页,“经济上,改革币制,将铸币权收归中央。……”

(4)宋元时期的货币:《中外历史纲要》(上)第三单元、第11课、第62页,“商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝10 多倍,并开始出现纸币。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。……”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

(5)明清时期的货币:《中外历史纲要》(上)第四单元、第15课、第84页,“自明朝中期起,商品经济进入新的繁荣期。美洲等地的白银通过海外贸易大量流入,成为普遍使用的货币,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于商业资本的集聚……。”

选必增加部分:中国货币的起源等

选择性必修1《国家制度与社会治理》第五单元、第15课,第86页,“中国古代最初被用作货币的可能是海贝。二里头遗址出土了海贝,还用骨头、石头做成仿制币。……”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

钱币文字与书法发展具有相辅相成的关系。钱币的大量流通,为百姓提供了优秀的书法教材,有利于百姓接触到优秀的书法作品。同时,书法也让钱币更加美观,让书法更具有收藏价值。

铜钱上文字由最初的记载重量到记载年号,政治意义不断加强。

钱币文字能够体现出国家货币的流通情况,同样也能够作为时代特征的一种反映。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

二、民国时期货币演进

1、1912年:以银元为法定货币

2、1935年:法币改革

(1)内容:①统一货币发行权,规定四大行发行的钞票为法币②放弃“银本位”制,实行“外汇本位”制③禁止银元流通,将白银收归国有

(2)背景:①世界经济大危机爆发,各国开展货币战,转嫁经济危机;②中国采取银本位制,白银大量外流,通货紧缩,国民经济和民族资本主义发展受阻;③国民政府的财政收入大幅减少。④日本加紧经济侵华,倾销商品。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(3)意义:

①建立起符合国际惯例的货币体系;②货币发行权集中,有利于金融的稳定和商品流通,促进了民族资本主义和国民经济的发展③法币改革使大量白银收归国有,增强了国民政府的财力,为抗日战争奠定了物质基础;④法币改革使中国的货币汇率有所下降,刺激了出口,有利于民族资本主义的恢复与发展

弊端:①依附于英磅和美元,成为英美的经济附庸;②强化了官僚资本的垄断地位;③为战争大量发行法币,掠夺财富,造成了经济衰退和金融混乱,最终导致了其国民政府的灭亡

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

蒋介石当政时期的国民政府虽然以孙中山的继承者自居,但是蒋介石在货币问题上的见解出发点与孙中山并不相同。

1935年9月16日,蒋在峨眉军官训练团发表《实施钱币革命》讲词,强调“我们要完成整治建设,一定要使国民经济能够发达;要经济能够发达,一定要使为交换中准百货代表之钱币,能够便利而充裕,金融能够活泼稳定。照社会进化的趋势,纸币一定会取金银之地位而代之,成为惟一的钱币。”

——摘编自蒋介石著:《蒋介石日记》

和孙中山在币制问题上表现出的宽阔视野相比,蒋介石的思路远为狭窄,他谈币制改革多着眼于如何应对现实的财政困难,落脚点又在政治上统一。在蒋看来,币制改革不仅仅是经济问题,更是政治问题,通过币制的统一打破地方壁垒,达到全国政令军令的统一,这是作为政治领袖蒋介石真正关注的问题。 ——摘编自卓进宏:《抗战前十年货币史资料》

依据材料和所学知识,对比蒋介石和孙中山对于货币政策主张的异同,理解蒋介石在货币政策方面加入政治考量的原因。

蒋介石和孙中山均赞成中国实行币制统一;二者也同意放弃金银本位制度,而采取发行纸币的方式,使纸币成为国内唯一的合法货币。孙中山实行币制改革的目的是为了国家经济的发展与市场的统一,摆脱中国货币因为白银大量受制于世界市场的局面,增加货币量,刺激经济发展。蒋介石执政时期,依旧存在军阀地方割据的问题,中央对地方权力控制不强。所以蒋介石目的则主要在政治方面,希望加强中央对于地方的控制,通过统一经济继而控制全国的政治和军事。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

3、1948年:币制改革

背景:抗日战争、解放战争期间,国统区法币急剧贬值而彻底崩溃。

内容:南京国民政府1948年再次币制改革,发行金圆券。

结果:金圆券贬值更快,加速了经济崩溃。各地纷纷拒用,民间自动重新使用银元。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

三、中国现代货币——人民币的发行

1、背景

(1)解放区的壮大;

(2)解放区货币种类庞杂、折算不便;

(3)统一货币以促进经济发展;

(4)巩固政权,加强民族认同。

目前解放区通用的各种货币,大多数诞生于抗战时期。当时国民党反动政府和日本统治下的傀儡政府,均实行反动的财政经济政策,滥发蒋币汪币,蒋币汪币迅速跌价,物价飞跃上涨,使持有蒋币和汪币的人民受到了极大的损失!同时他们向我们解放区倾销蒋币汪币,以吸收我们的各种宝贵物资;蒋币汪币滚滚内流,粮食棉花等类宝贵物资滚滚外流,我们解放区的人民所受损失更大!且因物价飞涨,以致市场混乱,生产停滞,人民生活丝毫没有保障。解放区的民主政府为着保护人民财富,保获经济发展,不得不自己发行货币,进而驱逐蒋币汪币,建立独立自主的新货币制度。

——1949年3月 薛暮桥:《解放区人民的新货币》

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

2、产生

(1)1948在石家庄成立中国人民银行, 开始统一发行人民币;

(2)新中国成立后,人民币成为中华人民共和国的法定货币。

3、发展

(1)先后共发行了五套。

(2)形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。

4、评价

(1)地位稳定,对国民经济发展作出了重大贡献;

(2)在国际货币体系中发挥重要的作用。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:新货币诞生时的另外一个特点,是我们当时处于偏僻的乡村,我们没有金银,人民亦不需要金银,他们需要的是粮食布棉等类生活资料,因此新货币自始即没有与金银发生联系,是用粮食布棉等类重要物资作为保证。当时蒋币伪币已在迅速没落,我们必须与它脱离关系,与其他外国货币更无丝毫瓜葛,完全独立自主。那么我们的新货币究竟是把什么来做标准的呢?我们是把物价来做标准,努力保持物价的平稳。民主政府谨慎掌握新货币的发行数量;同时掌握粮食布棉等类重要物资作为发行准备,用以随时调节物价,调节货币流通数量。民主政府保证持有解放区新贷币的任何人民,能够随时随地以其货币换回他们生活所需要的各种重要物资;既不需要限价,也不需要抢购。新货币保护着解放区广大人民的利益,因而就获得了解放区广大人民的拥护。 ——1949年3月 薛暮桥:《解放区人民的新货币》

依据材料并结合所学知识,概括新货币诞生时所具有的特点。

①解放区的人民币其诞生并没有和金银挂钩,没有进行金本位或者是金银复本位制;

②解放区人民币并没有和外国货币进行比价,实现了完全的独立自主;

③解放区的人民币标准是以解放区的物价作为标准,以重要的大宗商品物资作为发行准备;

④解放区的货币实行了严格的政府控制,政府控制其发行总量以及其发行的购买力。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

材料:改革与开放所带来的变化是如此剧烈,今天中国的境况,……解决了全球1/5人口的温饱问题,加入了世界贸易组织,举办了世界博览会,创造出全球排名第二的GDP,成为出口规模世界第一、进口规模世界第二的经济大国。……

人民币就像一面镜子,它明亮地照着中国的进步……人民币从来不是一个纯粹的经济话题,它……涉及金融、经济、政治、文化和军事……正在朝着法治化、市场化、国际化和自由化大步迈进的人民币,将会带给中国一场重大的变革。当变革完成,一个被国民所信任、被世界所尊重的国家将傲然挺立,最终造福的会是13亿中国人民。

——2012年 第一财经 《人民币》

依据材料并结合所学知识,对比法币和人民币命运的不同结果,谈谈你的认识。

法币,其诞生有利于国家经济统一、发展和抵抗外敌入侵,但是由于帝国主义和统治阶级的共同压榨下,民国经济崩溃,最终被取消发行;

人民币,诞生于解放战争胜利之前,意味着统一政权的建立,有利于新生的中华人民共和国经济建设,在人民的共同努力下,改革开放国力增强,人民币向国际化迈进。

政治方面,两种货币的诞生都是出于对政权巩固的需求。其命运则是反映了民国政府的腐败无能与中共积极有为,建设有中国特色社会主义。

经济方面两种货币的诞生都是出于稳定经济秩序,其命运则展示了民国政府经济建设的失败与改革开放的巨大成绩。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

时期 特点

原始时期——西周 海贝、骨、石仿制贝,商朝后期,铜铸币

春秋战国 各国使用各式各样的铜铸币:圜钱、布币、刀币等

秦——汉初 统一为圆形方孔钱:半两钱

汉武帝 铸币权收归中央:五铢钱

唐 唐初铸开元通宝/开通元宝,不再标识重量;柜房、飞钱

北宋 出现年号钱,出现最早的纸币交子

元 纸币为主,元末恶性通货膨胀

明 恢复铜钱、纸币并行,明中期,白银逐渐成为基本支付手段

清 完全承认白银的法定货币地位,与铜钱兼用

清晚期 开始铸造银元

中华民国成立后 以银元为法定货币;1935年币制改革,法币

1948年币制改革,金圆券

解放区及新中国成立后 人民币

中国货币的演进历程

货币是一种一般等价物,是一种社会商品交换发生到一定程度上而诞生的必然结果。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

【小结】中国货币的演进趋势

1.自然货币到人工货币:商周为界

2.多元货币到统一货币:秦始皇统一货币(半两钱)

3.地方铸币到中央铸币:汉武帝统一五铢钱

4.文书重量到通宝、元宝:唐高祖铸开元通宝

5.金属货币到纸币:北宋“交子”(四川)

6.手工铸造到机器制造:光绪帝(银元)

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:国民党财政经济崩溃等

(1)国民党统治区财政经济的崩溃:《中外历史纲要》(上)第八单元,第25课,第149页,“全面内战爆发后,国统区财政经济逐渐陷入崩溃的境地。为了维持战争的庞大开支,国民政府无限制地发行纸币。1948 年前8 个月纸币的发行量已经是1937 年全年发行量的47 万倍。随之而来的是恶性的通货膨胀,物价飞涨。……”

(2)银元之战:《中外历史纲要》(上)第九单元,第26课,第157页,“新中国面临一个经济上千疮百孔的烂摊子。国家财政困难,投机商人乘机抢购物资,囤积居奇,拒用人民币,倒卖银元,加剧物价飞速上涨。……”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

选必增加部分:银元和法币改革、人民币的使用和普及等

(1)银元和法币改革:选择性必修1《国家制度与社会治理》第六单元、第15课,第87页,“晚清时,政府开始铸造银元。1912年中华民国成立后,货币政策延续了清朝的传统,以银元为法定货币。1935年,国民政府实行法币改革……”

(2)人民币的使用和普及:选择性必修1《国家制度与社会治理》第六单元、第15课,第88页,“华北人民政府于1984年12月1日在河北石家庄成立中国人民银行,开始统一发行人民币。新中国成立后,人民币成为中华人民共和国的法定货币。……随着对外开放的扩大,人民币在国际货币体系中也发挥着越来越重要的作用。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

综述材料:货币的统治与社会权力的生成

在《巴黎笔记》的《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》中,马克思开始这样理解货币,“货币的本质,首先不在于财产通过它转让,而在于人的产品赖以互相补充的中介活动或中介运动,人的、社会的行动异化了并成为在人之外的物质东西的属性,成为货币的属性”。在这里,马克思开始将货币的本质视作一种客观的、社会的中介活动和行动的产物;马克思进一步指出,私有财产条件下的交换必然发展到价值:进行交换的人的活动成为私有财产与私有财产之间的抽象关系即价值,而货币就是“作为价值的价值的现实存在”。将货币理解为特定历史条件下的社会关系,也就认识到了货币自身的特殊能力的来源,从而可以从货币这一问题上,洞察到它所代表的现代权力类型的特征。

货币所代表的社会权力,就以生产的社会性为基础,在这里马克思指出了关于货币与社会权力的深刻关系:“随着生产的社会性的增长,货币的权力也按同一程度增长,也就是说,交换关系固定为一种对生产者来说是外在的、不依赖于生产者的权力。”货币所具有的外在于生产者的权力,正是源于这样一种社会关系,即生产者依赖于交换,而交换不依赖于生产者而获得了一种仿佛异己的力量。交换必然与分工和生产的社会化相伴。

——摘编自李乾坤:《货币的统治与社会权力的生成》

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

四、国际货币体系的形成

国际货币体系是指国际间结算所采用的货币制度,即国与国之间进行支付的系统规定、做法与制度,是随着世界市场的形成和国际贸易的发展逐步形成的。

1. 概念

2.发展演变

国际金本位制

(1816——经济大危机)

布雷顿森林体系

(1944-1971)

( 1976——至今)

牙买加体系

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(一)金本位国际货币体系(19世纪初-20世纪30年代)

①工业革命,世界市场初步形成;

②国际贸易的发展,国际间货币结算频繁和复杂;

③英国经济实力最为强大(有哪些原因)。

①以英镑为中心,以金币或黄金在国际间流通为主。

②各国金币具有法定的含金量,自由流通,不易贬值。

①促进资本主义经济和国际贸易发展

②有利于加强英国的世界经济中心地位

1、建 立

原因

影响

特点

时间

1816年,当时最强大的资本主义国家英国制定法案,实行金本位制。此后其他资本主义国家也都先后采用。

英国确立资本主义制度国家;

通过殖民扩张,“日不落”帝国;

通过工业革命,成为“世界工厂”。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

原因:①黄金产量远低于资本主义经济和生产发展,各国黄金存量不平衡;②1929-1933年经济大危机,各国转嫁危机,实行货币贬值与关税战;③一战后欧洲及英国实力的下降

表现:①停止兑换黄金,禁止黄金出口及流动;②资本主义世界货币失去统一的标准和基础,各自构建以英镑、法郎、美元为中心的货币集团,各自为政。

影响:①失去统一标准和基础,形成多个货币集团,国际关系陷入动荡和混乱;②不利于缓解经济危机,进一步加剧了世界冲突,最终导致了二战。

2、20世纪30年代:金本位制崩溃,英镑地位下降。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(二)布雷顿森林体系(以美元为主导)

1、背景

①二战影响:资本主义世界经济格局的变化 (美国实力空前膨胀;战败国及英法等战胜国实力大大削弱),英镑中心货币体系难以维系

②现实需要:1929——1933大危机及二战教训,建立有效机制,稳定世界经济

③美国主导:美国企图建立自己主导的资本主义货币体系

④布雷顿森林会议:1944年7月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开

2、内容:

通过《布雷顿森林协定》,决定成立“国际货币基金组织”和“国际复兴开发银行”两个国际货币金融组织。标志着布雷顿森林体系的建立

3、特征:以美元为中心的资本主义世界货币体系。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

战后资本主义世界经济体系

国际货币金融体系布雷顿森林体系

国际贸易体系

国际货币基金组织

IMF

世界银行

WB

关贸总协定

GATT

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

国际货币基金组织

成立时间:1945年

宗旨:稳定国际汇率,消除妨碍世界贸易的外汇管制,加强国际货币合作,通过提供短期贷款缓解成员国国际收支不平衡

理解:双挂钩机制。成员国实行固定汇率,各国的货币与美元的汇率基本固定,美元与黄金的比价固定。美元取得了高于其他国家货币的地位。

世界银行

成立时间:1945年

宗旨:向成员国提供贷款,促进该国的经济恢复和发展,推动并促进国际贸易的均衡增长

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

4、对布雷顿森林体系的评价

积极影响:

(1)有利于世界金融货币秩序的稳定,促进了世界贸易发展,有利于世界经济战后的恢复和发展。

(2)使战后世界经济朝着制度化、体系化方向发展,顺应了经济的全球化。

消极影响:

加强了美国在国际金融领域的特权和支配地位,为美国推行世界霸权提供了有利条件。美国由此建立起以美元为支柱的国际货币制度,建立起自己的国际经济霸主地位,便利了美国的经济扩张。实质上是不平等的国际经济体系。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

【深入思考】布雷顿森林体系瓦解原因

1.体系自身存在缺陷:只有美国长期贸易逆差,才能使其他国家获得充足的美元供应;若长期逆差,美元则会丧失其中心地位,引起美元危机。

2.美元危机:朝鲜战争、越南战争、“滞胀”使美国财政赤字庞大,黄金储备急剧减少。(根本原因)

3.世界经济多极化趋势,西欧和日本经济崛起,美国经济相对削弱。

4.随着世界经济多极化趋势不断加强,单一的货币制度越来越难以满足经济飞速发展的需要。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

为了安排战后世界的货币体系,1941年9月英国提出了“凯恩斯计划”,贬低黄金的作用;美国于1943年公布“怀特计划”,主张建立国际货币稳定基金机构,取消外汇管制和对国际资金转移的限制。在1943年9~10月举行的华盛顿会议上,英国被迫接受了“怀特计划”,并同意以此为依据建立国际货币基金组织。1944年7月建立的布雷顿森林体系,实际上确认了“两个挂钩”原则,即美元与黄金挂钩以及资本主义各国货币与美国挂钩的原则。这样一来,美元就成为黄金的等价物。各国货币只有通过美元才能同黄金挂钩,美元成为资本主义国家进行国际清算的支付手段和主要储备货币。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编:《世界史·现代史》

依据材料,理解战后世界货币体系的变化,并且对“战后世界的货币体系”进行历史解释。

美元之所以能够在“二战”之后成为“世界货币体系的主导”,其原因包括如下几个方面:第一,经济大危机导致金本位制崩溃,资本主义世界货币失去了统一的标准和基础,第二,二战严重削弱了英国,导致其国际地位下降,第三,美国实力空前增强,成为资本主义世界的霸主,称霸世界的野心急剧膨胀。所以,从布雷顿森林体系中,我们可以看到,布雷顿森林体系形成了以美元为中心的世界货币体系,美元取得了在资本主义世界货币体系中的霸权地位。该体系的建立在一定程度上促进了国际贸易.稳定了国际金融秩序,另一方面,也为美国推行世界霸权提供了有利条件,同时,这一现象也反映了世界经济朝着体系化、制度化的方向发展。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

拓展阅读:

二战后初期,在奠定全球经济生产和贸易迅速增长的基础方面,美国扮演了至关重要的角色。美国政府为国际贸易和贷款机构提供资金,世界经济从战争破坏中恢复。美国经济的巨大财富,使之成为世界经济增长的发动机。它是欧洲和亚洲各国的主要贸易伙伴。二战后不久,美元成为主要国际货币,它有着稳定的固定价值。直到1971年,美国政府一直保证每盎司黄金兑换30美元的币值,以黄金为基准维持着美元价值的稳定。美国的对外援助,在战后初期主要流向欧洲国家,促进了经济增长。

——摘编自丹尼尔·R·布劳尔著:《20世纪世界史》

结合所学知识,简析“美元成为主要国际货币”产生的主要影响。

战后美国为国家贸易机构和贷款机构提供资金,有利于扩大战后世界贸易和战后世界经济的恢复和发展,但是同时也成为美国对外经济扩张的重要手段,成为美国称霸世界的重要方式;同时,战后美国通过布雷顿森林体系和关税与贸易总协定建立起相对完整、体系化的国家金融和贸易体系,有利于消除国际外汇管制,促进世界贸易体系的建立和发展。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

(三)牙买加体系:多元化的汇率制度——浮动汇率制

1、背景:布雷顿森林体系瓦解

1971年美国宣布停止兑换黄金;1973年美国无力维持美元币值,美元贬值,恢复浮动汇率制,布雷顿森林体系正式瓦解。

2、内容:1976年,IMF“国际货币制度临时委员会”在牙买加召开会议,并达成以浮动汇率制和黄金非货币化等为主要内容的“牙买加协议” ,宣告国际货币体系进入牙买加时代。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

3、主要特征:

①黄金非货币化;

②储备货币多元化:美元仍然是主要货币,欧元、日元和人民币等的都可以充当储备货币;

③汇率制度多样化。(固定汇率被浮动汇率所取代)

4、影响:

美元仍然在国际货币基金组织中占据最大的权重,是国际贸易结算和各国外汇储备的主要货币,欧元、日元和人民币等的影响力日益上升。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

国际货币体系形成

国际金本位制(1816--一战)(英镑为中心)

布雷顿森林体系(1944--1971)

(以美元为中心)

牙买加体系(1976--)

(多极化趋势不断加强)

国际货币体系的演变反映了

经济霸权力量的转移和世界经济格局的变化

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

本题可以按照资本主义发展的程度进行划分,划分为四个阶段:“第一次工业革命后期”、“经济危机时期”、“二战结束后”、“滞胀时期”。

——摘编自李翀:《论黄金货币地位的演变与前景》

依据材料并结合所学知识,按照世界史发展脉络划分“黄金货币地位演变”的发展阶段。

第一次工业革命后期,随着资本主义世界市场的不断扩大,国际间货币结算日益频繁和复杂,英国率先确立了金本位制,随之各主要资本主义国家也纷纷建立金本位制,促进了世界经济和贸易的发展;

经济危机影响下,各国纷纷废除金本位制,黄金退出国际货币流通领域;

二战后,美国的经济实力大大增长,为了促进世界经济和贸易的恢复,以便利对外的经济扩张,美国通过布雷顿森林会议确立了布雷顿森林体系,保留了黄金的国际货币地位;

20世纪70年代,受到滞胀危机的影响,布雷顿森林体系瓦解,黄金最终失去了国际货币的地位。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:新航路开辟后白银流入;国际货币基金组织;经济全球化等。

(1)白银流入中国:《中外历史纲要》(下)第三单元,第7课,第41页,“据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。日本与美洲的白银大量流入中国,进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。……”

(2)国际货币基金组织:《中外历史纲要》(下)第八单元,第19课,第114页,“在国际上,资本主义国家通过建立国际货币基金组织、世界银行、关税与贸易总协定等国际经济组织,加强在金融、投资和贸易等领域的国际协调,通过大国相对平等的协商,采取市场干预行动,协调利益,维护经济秩序。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

纲要涉及部分:新航路开辟后白银流入;国际货币基金组织;经济全球化等。

(1)白银流入中国:(2)国际货币基金组织:

(3)经济全球化:《中外历史纲要》(下)第九单元,第22课,第135页,“第二次世界大战后建立的国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定,进一步促进了经济全球化进程。”

选必增加部分:以英镑为中心的国际金本位制;布雷顿森林体系等

(1)以英镑为中心的国际金本位制:选择性必修1《国家制度与社会治理》第五单元、第15课,第89页,“19世纪初,随着资本主义世界市场的不断扩大,国际货币结算日益频繁和复杂。1816年,当时最强大的资本主义国家英国制定法案,实行金本位制。此后,其他资本主义国家也都先后采用,形成了以英镑为中心、以金币或黄金在国际间流通为主的国际金本位货币制度。……金本位制的实行,促进了资本主义生产和世界经济的发展。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选修与必修的融通区别

选必增加部分:以英镑为中心的国际金本位制;布雷顿森林体系等

(2)布雷顿森林体系:选择性必修1《国家制度与社会治理》第五单元、第15课,第90页,“第二次世界大战严重削弱了英国等欧洲国家,美国成为资本主义世界的霸主。1944年7月,美国、瑛姑欧等44个国家在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开会议,讨论战后国际货币问题……世界货币体系的建立一定程度上促进了国际贸易,稳定了国际金融,同时也为美国推行世界霸权提供了有利条件。……20世纪70年代初,美国政府宣布停止美元兑换黄金,布雷顿森林体系走向瓦解。”

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

综述材料:货币的演进与商品交换

随着社会经济的发展,商品交换开始活跃起来,这是各国历史上的共同现象。商品交换发展到一定程度,货币产生了。货币经历了从海贝、金属到纸币的演进过程,在经济发展历程中的作用越来越大。随着资本主义世界市场的出现,世界货币体系逐渐形成并不断完善。

——统编版高中历史教材选择性必修Ⅰ《国家制度与社会治理》

结合所学知识,按照商品交换的发展过程,阐述货币是如何不断发展完善并且在经济领域发挥作用的。

贝币作为最早的货币出现,由于其数量稀少所以价值高,常常在交换中出现。随着商品交换的频繁以及金属冶炼的不断发展,金属克服了贝币容易磨损、不好携带等问题,市场上开始出现大量的铜铸币。而由于国家统一的需求,货币经历了从多样化到集中统一的转变过程。这种转变过程也使得政府更容易建立统一的国内市场,便于经济的发展与商品的流通。随着商品经济的繁荣,市场上的商品种类和数量大大丰富,需要的货币量也增加,于是为了流通的便利,纸币逐渐诞生并成为了一段时间的主要流通货币。伴随着资本主义世界市场的出现,全世界开始连成一个整体。商品和资源在全世界进行流动,为了保障金融体系和经济发展稳定,世界货币体系也经历了从雏形到不断完善的过程。比如,为了维护货币币值稳定,各个国家也进行了金本位、金银复本位等制度的探索;在20世纪后,更是通过制度建立了完整的世界货币体系。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

面对现如今世界的危机和挑战,中国选择了共商共建共享的全球经济治理体系原则,提供了构建人类命运共同体的原则。

西方尤其是美国在衰落,而之前所有的全球经济治理规则是在美国主导下确立起来的。美国的衰落就意味着全球经济治理体系虽然不一定是要“去美国化”,但至少要谈化美国的影响。更重要的是,新兴国家的崛起对全球经济治理体系的改革提出了需求。当然,全世界都十分明白,美国主导权的衰落并不意味着全球经济治理体素主导权的易手,事实上,任何单一的国家都无法取代美国的地位。全球经济治理体系只能在多层次的主体间开展多层次的博弈。

——摘编自《关于中国积极参与全球经济治理体系改革的几个问题》

结合当今中国主张改革全球经济治理的原则和方案,比较二战后初期与当今中国在国际经济治理体系变革方面主张的不同。

当今中国主张改革全球经济治理体系的原则和方案分别是“共商共建共享”和“构建人类命运共同体”。战后初期国际治理体系主要是以美国和西方资本主义国家为主导,而当前的全球治理体系的变革面向的是包括了新兴国家的整体世界;从主导国看,战后初期国际经济治理体系以美国为主导,当前全球治理体系的变革需要同时参考东西方不同国家的利益诉求,是东西方国家共同主导的格局;从性质上看,战后初期的布雷顿森林体系和关税与贸易总协定是以美国为主导的战后国际经济体系,是美国建立经济霸权的主要工具,带有浓厚的霸权主义和强权政治的色彩,而当前的全球治理体系的变革需要充分考虑不同国家利益主体的诉求,是多方力量在公平公正的基础上合作共赢的结果。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

本课总结:问题探究

其一,提高了人民币在国际金融领域的地位,促进了亚洲经济可持续发展。

其二,推进区域合作和伙伴关系,应对挑战。

其三,带动了广大发展中国家经济建设和基础设施建设。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

亚投行由中国发起建立,这是我国首次以东道主身份组建国际性金融组织。不同于发达国家主导的各种国际金融组织,亚投行更多聚焦于改善发展中国家的硬件设施和满足经济品质优化的需要,这符合绝大多数发展中国家和地区发展的要求。作为发展中大国,由我国主导亚投行建设能够从根本上确保其运行机制围绕这一目标发挥作用,并且以我国现有的国力和一贯的国际形象,能够担纲这一重任。

亚投行主要聚焦于亚洲区域内具有重大民生意义的全局性基础设施项目的投融资业务。与发展水平较高的欧洲和北美洲相比,亚洲国家多处于工业化、城市化的起步或加速发展阶段,对基础设施的需求很大,而供给严重不足,面临资金、技术等方面的重大缺口。……尽管我国属于发展中国家,但在基础设施制造领域具有绝对优势,与亚洲很多国家的需求形成对接。……通过亚投行体系,不仅可为亚洲国家提供建设资金,还可输出我国基础设施领域的优势产业,在强化与资金需求国和地区合作的同时,扩大人民币结算规模,疏通亚洲国家经济联系的纽带。

——摘编自接玉芹《基于亚投行体系探索人民币国际化新路径》

依据材料,概括亚投行对于人民币的发展的主要影响。分析亚投行作为介质推行人民币走向世界的可行性。

亚投行的建立和发展加上我国经济的优势,亚投行有利于使得人民币走向国际化,使得中国国际经济参与度、综合国力、国际影响力等指标逐渐发展走向稳定。

亚投行由中国发起,作为东道主国家,我国主导的亚投行能够在不损害合作方利益的同时,增加人民币影响力;在亚投行中,主要聚焦于民生工程的一些基础性设施项目,在基础设施项目中,无论是在技术上还是资金上,中国的优势更加明显。通过投资基础设施建设,可以扩大人民币结算规模;亚投行作为平台,通过贸易的方式使得双方认可人民币为计价货币,不仅减少了汇率风险,同时可以吸引更多国家主动持有或增持人民币,推动人民币在全球范围内的大量流通。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

视角:明代白银货币化(2022·广东高考·17)

有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

表2 明代财政收入

年代 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3979 20.5 94.1 7388.9 32.9

1552 2659 13.3 32.0 2414.4 243.3

1621 2780 12.9 20.6 8.1 755.2

——摘《明实录》

材料二:《醒世姻缘传》、“三言”、“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口、小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。 ——据《醒世姻缘传》等

材料三:吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也……

(1)分别阐述每则材料对研究白银货币化的价值(6分)

材料一是明代国家财政收入的官方统计数据,可用于研究明代白银货币化的原因、表现等问题;

材料二是小说对当时普遍使用白银的社会场景的描述,可用于研究明代白银使用的广泛性及其社会影响;

材料三是黄宗羲废金银的主张,可用于研究时人对白银货币化问题的认识。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

视角:明代白银货币化(2022·广东高考·17)

有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

表2 明代财政收入

年代 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3979 20.5 94.1 7388.9 32.9

1552 2659 13.3 32.0 2414.4 243.3

1621 2780 12.9 20.6 8.1 755.2

材料二:《醒世姻缘传》、“三言”、“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口、小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。 ——据《醒世姻缘传》等

材料三:吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也……

(2)综合上述材料,简述白银货币化的影响。(6分)

促进国家财政的货币化,有利于赋税制度改革;促进了商品经济的发展,区域性商帮群体出现;促进了市民文化的发展;影响了社会风气;加重了人民的负担。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

视角:明代白银货币化(2022·广东高考·17)

有同学研究明代白银货币化问题,收集了如下材料,阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一

表2 明代财政收入

年代 米麦(万石) 布(万匹) 绢(万匹) 宝钞(万锭) 银(万两)

1430 3979 20.5 94.1 7388.9 32.9

1552 2659 13.3 32.0 2414.4 243.3

1621 2780 12.9 20.6 8.1 755.2

材料二:《醒世姻缘传》、“三言”、“二拍”等小说中有关白银的描述不可胜数,大到如捐官、行贿、购房、买卖人口、小到如日常消费和社交馈赠,处处可见。铜钱的使用只是第二位的,以物易物也不频繁。 ——据《醒世姻缘传》等

材料三:吾以为非废金银不可。废金银,其利有七:粟帛之属,小民力能自致,则家易足,一也。铸钱以通有无,铸者不息,货无匮竭,二也。不藏金银,无甚贫甚富之家,三也……

(3)除上述材料之外,研究明代白银货币化还可以补充哪些类型的史料,请至少列出两种(2分)

方志、笔记、外国文献、考古资料等。

选择性必修1 《国家制度与社会治理》

高考历史一轮复习 第15课 货币的使用和世界货币体系的形成

第五单元 货币与赋税制度

同课章节目录