2.3地域文化与乡村景观教案2022-2023学年高中地理人教版(2019)必修二

文档属性

| 名称 | 2.3地域文化与乡村景观教案2022-2023学年高中地理人教版(2019)必修二 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 503.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-08 17:00:57 | ||

图片预览

文档简介

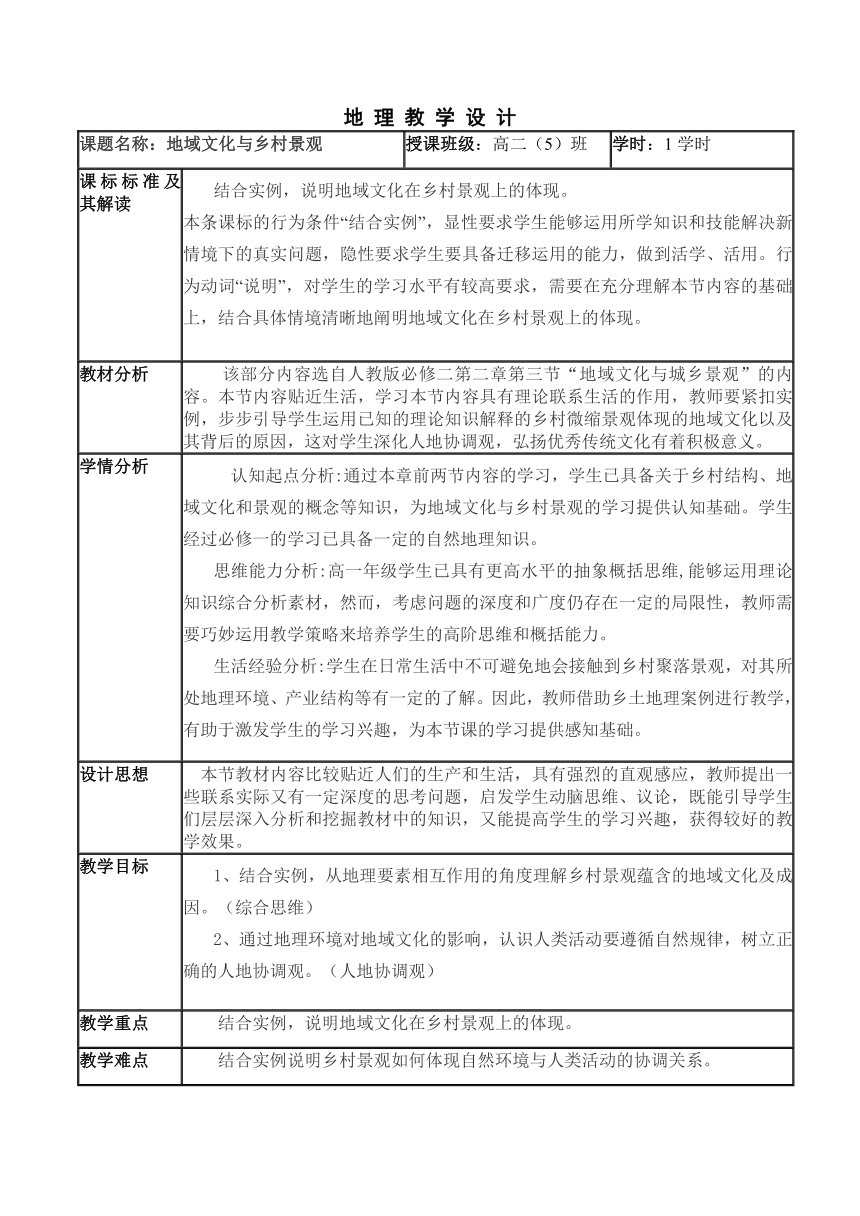

地 理 教 学 设 计

课题名称:地域文化与乡村景观 授课班级:高二(5)班 学时:1学时

课标标准及其解读 结合实例,说明地域文化在乡村景观上的体现。 本条课标的行为条件“结合实例”,显性要求学生能够运用所学知识和技能解决新情境下的真实问题,隐性要求学生要具备迁移运用的能力,做到活学、活用。行为动词“说明”,对学生的学有较高要求,需要在充分理解本节内容的基础上,结合具体情境清晰地阐明地域文化在乡村景观上的体现。

教材分析 该部分内容选自人教版必修二第二章第三节“地域文化与城乡景观”的内容。本节内容贴近生活,学习本节内容具有理论联系生活的作用,教师要紧扣实例,步步引导学生运用已知的理论知识解释的乡村微缩景观体现的地域文化以及其背后的原因,这对学生深化人地协调观,弘扬优秀传统文化有着积极意义。

学情分析 认知起点分析:通过本章前两节内容的学习,学生已具备关于乡村结构、地域文化和景观的概念等知识,为地域文化与乡村景观的学习提供认知基础。学生经过必修一的学习已具备一定的自然地理知识。 思维能力分析:高一年级学生已具有更高水平的抽象概括思维,能够运用理论知识综合分析素材,然而,考虑问题的深度和广度仍存在一定的局限性,教师需要巧妙运用教学策略来培养学生的高阶思维和概括能力。 生活经验分析:学生在日常生活中不可避免地会接触到乡村聚落景观,对其所处地理环境、产业结构等有一定的了解。因此,教师借助乡土地理案例进行教学,有助于激发学生的学习兴趣,为本节课的学习提供感知基础。

设计思想 本节教材内容比较贴近人们的生产和生活,具有强烈的直观感应,教师提出一些联系实际又有一定深度的思考问题,启发学生动脑思维、议论,既能引导学生们层层深入分析和挖掘教材中的知识,又能提高学生的学习兴趣,获得较好的教学效果。

教学目标 1、结合实例,从地理要素相互作用的角度理解乡村景观蕴含的地域文化及成因。(综合思维) 2、通过地理环境对地域文化的影响,认识人类活动要遵循自然规律,树立正确的人地协调观。(人地协调观)

教学重点 结合实例,说明地域文化在乡村景观上的体现。

教学难点 结合实例说明乡村景观如何体现自然环境与人类活动的协调关系。

教学方法及教学媒体 1.启发探究式教学法发现、思考、推理获取新知识。 2.传统教学与多媒体辅助教多媒体教学辅助学生化抽象为具体。

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图

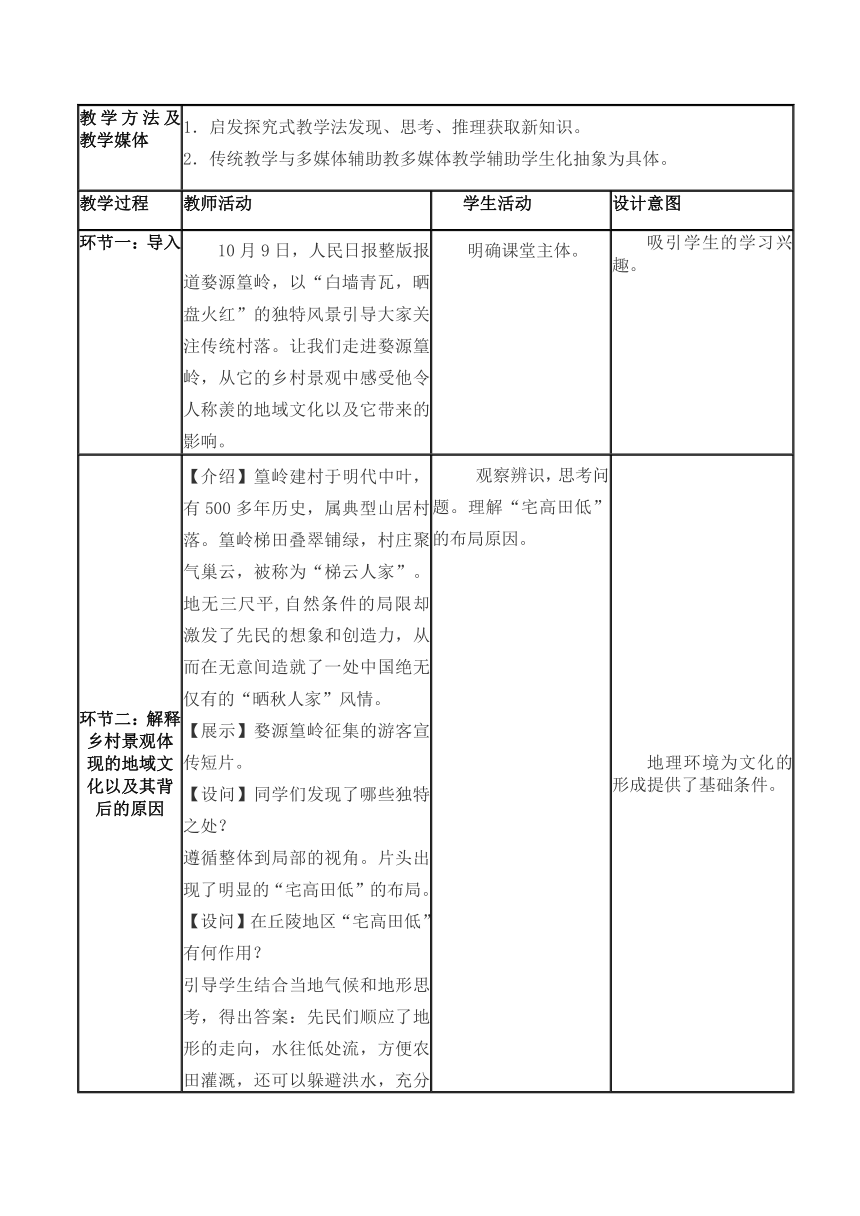

环节一:导入 10月9日,人民日报整版报道婺源篁岭,以“白墙青瓦,晒盘火红”的独特风景引导大家关注传统村落。让我们走进婺源篁岭,从它的乡村景观中感受他令人称羡的地域文化以及它带来的影响。 明确课堂主体。 吸引学生的学习兴趣。

环节二:解释乡村景观体现的地域文化以及其背后的原因 【介绍】篁岭建村于明代中叶,有500多年历史,属典型山居村落。篁岭梯田叠翠铺绿,村庄聚气巢云,被称为“梯云人家”。地无三尺平,自然条件的局限却激发了先民的想象和创造力,从而在无意间造就了一处中国绝无仅有的“晒秋人家”风情。 【展示】婺源篁岭征集的游客宣传短片。 【设问】同学们发现了哪些独特之处? 遵循整体到局部的视角。片头出现了明显的“宅高田低”的布局。 【设问】在丘陵地区“宅高田低”有何作用? 引导学生结合当地气候和地形思考,得出答案:先民们顺应了地形的走向,水往低处流,方便农田灌溉,还可以躲避洪水,充分体现了人地协调的生活智慧。 强调乡村景观体现了“人地协调”的地域文化精神。 观察辨识,思考问题。理解“宅高田低”的布局原因。 地理环境为文化的形成提供了基础条件。

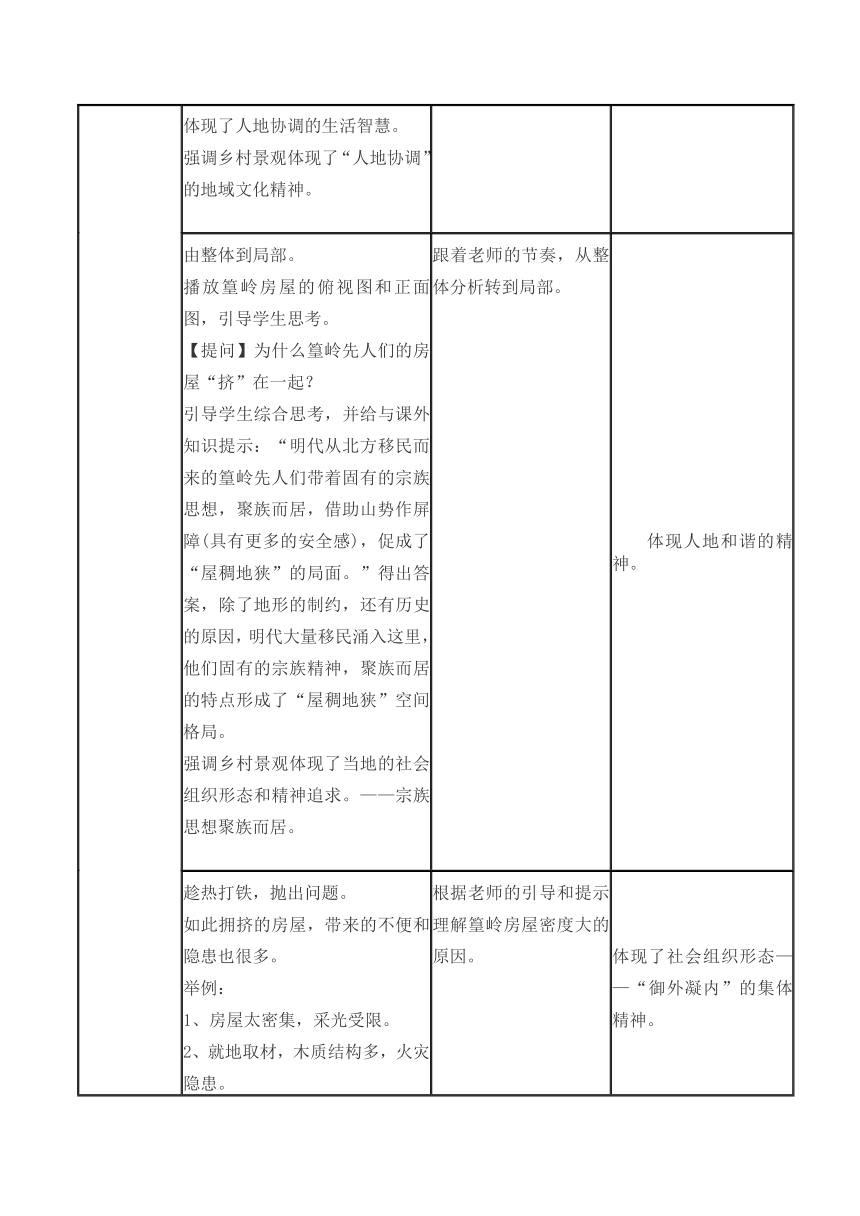

由整体到局部。 播放篁岭房屋的俯视图和正面图,引导学生思考。 【提问】为什么篁岭先人们的房屋“挤”在一起? 引导学生综合思考,并给与课外知识提示:“明代从北方移民而来的篁岭先人们带着固有的宗族思想,聚族而居,借助山势作屏障(具有更多的安全感),促成了“屋稠地狭”的局面。”得出答案,除了地形的制约,还有历史的原因,明代大量移民涌入这里,他们固有的宗族精神,聚族而居的特点形成了“屋稠地狭”空间格局。 强调乡村景观体现了当地的社会组织形态和精神追求。——宗族思想聚族而居。 跟着老师的节奏,从整体分析转到局部。 体现人地和谐的精神。

趁热打铁,抛出问题。 如此拥挤的房屋,带来的不便和隐患也很多。 举例: 1、房屋太密集,采光受限。 2、就地取材,木质结构多,火灾隐患。 3、地无三尺平,农产品无地晾晒。 【提问】那么智慧的篁岭先人们是如何解决这些问题的呢? 逐个解决: ①采光——开天井 天井,既从采光通风之用,又取四水归堂之意,无形中把人与天衔接起来,体现了“天人合一”的情境。 强调乡村景观体现了“天人合一”的思想。 ②防火——马头墙 马头墙,又称防火墙、封火墙。 在居宅的两墙顶部砌筑有高出屋面的马头墙,则可以应村落房屋密集防火、防风之需,在相邻民居发生火灾的情况下,起着隔断火源的作用。 ③无地晾晒——晒秋 晒秋,“秋”指丰收的农作物和果实。 在地无三尺平的农耕背景下,生产的农产品缺少晾晒场地,于是家家户户就在自家屋檐下搭建晒架,用竹制的晒匾晾晒。 充分体现了人地和谐,顺应自然,趋利避害,天人合一的理念。篁岭也因此获得了一系列荣誉。 根据老师的引导和提示理解篁岭房屋密度大的原因。 紧接着思考房屋如此拥挤带来的不便。理解篁岭先人们的智慧举措。 体会人地和谐,顺应自然,趋利避害,天人合一的理念。 体现了社会组织形态——“御外凝内”的集体精神。

环节三:合理利用乡村景观产生的积极影响 【转折】谁能想到,这座以晒秋闻名的静谧古村,也曾一度面临房屋失修、梯田荒废的半空心化窘境。 直到2009年,当地政府依托当地风俗文化,发展旅游业,引入旅游公司,对篁岭村进行统一的规划建设、风貌修缮,让有手艺、有特长的村民展示晒秋、当地手工艺等,使古村重现炊烟袅袅的景象。公司流转周边的梯田,统一规划种植,打造农业观光园。而篁岭景区周边的村庄搭上“顺风车”,百余家农户从事农家乐经营,户均年增收15万元。 完成了从半空新村到最美乡村的转变。 【课堂思政】篁岭真正做到了习近平主席在二十大所提出的“尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。”,实现了村民致富增收,生态可持续发展。 “一方山水养一方人,一方山水孕育一方文化”由于农业生产受自然原因影响较大,所以乡村景观更能体现人与环境的关系。保护传统乡村,留住乡村记忆,是我们的使命。 了解到合理利用优秀地域文化、保护乡村景观带来的巨大经济、环境效应。 理解了保护传统乡村的重要性。深化人地和谐的自然观。 体现顺应自然、趋利避害的生活智慧。 人类活动改变了自然,形成了文化景观。

环节四:总结和作业 乡村景观能够体现人们顺应自然、趋利避害的生活智慧,比如宅高田低顺应了地形,开天井充分利用自然光,晒秋克服屋稠地狭的不利条件。 乡村景观还能够体现当地人们的社会组织形态和精神追求,比如篁岭先人们聚族而居的宗族思想,依山而建的御外凝内精神。 梳理本课知识点。 因地制宜,合理利用和改造自然,实现双赢。

课外作业(探究) 充分利用教材和课外资源,先进的多媒体设施,明亮的智慧课堂环境。

板书设计

课后反思 循序渐进引导学生。

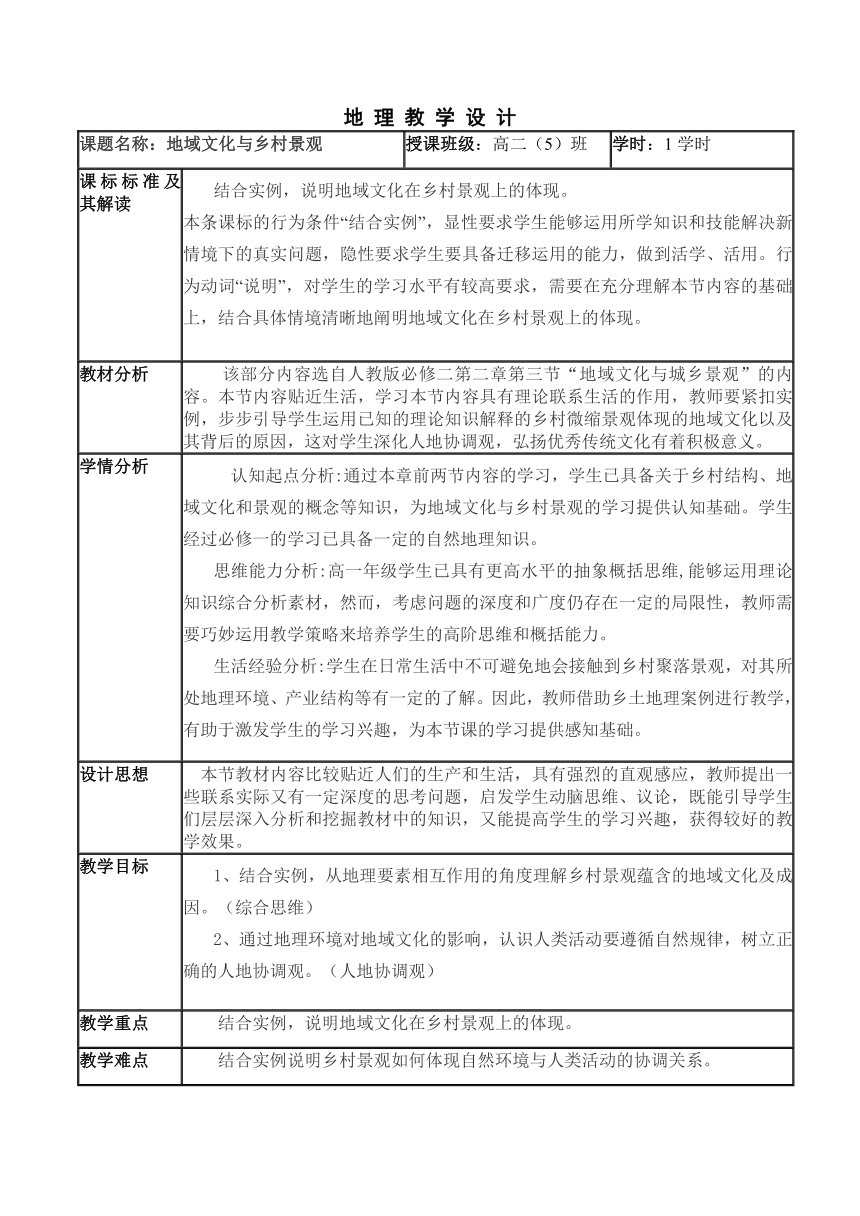

课题名称:地域文化与乡村景观 授课班级:高二(5)班 学时:1学时

课标标准及其解读 结合实例,说明地域文化在乡村景观上的体现。 本条课标的行为条件“结合实例”,显性要求学生能够运用所学知识和技能解决新情境下的真实问题,隐性要求学生要具备迁移运用的能力,做到活学、活用。行为动词“说明”,对学生的学有较高要求,需要在充分理解本节内容的基础上,结合具体情境清晰地阐明地域文化在乡村景观上的体现。

教材分析 该部分内容选自人教版必修二第二章第三节“地域文化与城乡景观”的内容。本节内容贴近生活,学习本节内容具有理论联系生活的作用,教师要紧扣实例,步步引导学生运用已知的理论知识解释的乡村微缩景观体现的地域文化以及其背后的原因,这对学生深化人地协调观,弘扬优秀传统文化有着积极意义。

学情分析 认知起点分析:通过本章前两节内容的学习,学生已具备关于乡村结构、地域文化和景观的概念等知识,为地域文化与乡村景观的学习提供认知基础。学生经过必修一的学习已具备一定的自然地理知识。 思维能力分析:高一年级学生已具有更高水平的抽象概括思维,能够运用理论知识综合分析素材,然而,考虑问题的深度和广度仍存在一定的局限性,教师需要巧妙运用教学策略来培养学生的高阶思维和概括能力。 生活经验分析:学生在日常生活中不可避免地会接触到乡村聚落景观,对其所处地理环境、产业结构等有一定的了解。因此,教师借助乡土地理案例进行教学,有助于激发学生的学习兴趣,为本节课的学习提供感知基础。

设计思想 本节教材内容比较贴近人们的生产和生活,具有强烈的直观感应,教师提出一些联系实际又有一定深度的思考问题,启发学生动脑思维、议论,既能引导学生们层层深入分析和挖掘教材中的知识,又能提高学生的学习兴趣,获得较好的教学效果。

教学目标 1、结合实例,从地理要素相互作用的角度理解乡村景观蕴含的地域文化及成因。(综合思维) 2、通过地理环境对地域文化的影响,认识人类活动要遵循自然规律,树立正确的人地协调观。(人地协调观)

教学重点 结合实例,说明地域文化在乡村景观上的体现。

教学难点 结合实例说明乡村景观如何体现自然环境与人类活动的协调关系。

教学方法及教学媒体 1.启发探究式教学法发现、思考、推理获取新知识。 2.传统教学与多媒体辅助教多媒体教学辅助学生化抽象为具体。

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:导入 10月9日,人民日报整版报道婺源篁岭,以“白墙青瓦,晒盘火红”的独特风景引导大家关注传统村落。让我们走进婺源篁岭,从它的乡村景观中感受他令人称羡的地域文化以及它带来的影响。 明确课堂主体。 吸引学生的学习兴趣。

环节二:解释乡村景观体现的地域文化以及其背后的原因 【介绍】篁岭建村于明代中叶,有500多年历史,属典型山居村落。篁岭梯田叠翠铺绿,村庄聚气巢云,被称为“梯云人家”。地无三尺平,自然条件的局限却激发了先民的想象和创造力,从而在无意间造就了一处中国绝无仅有的“晒秋人家”风情。 【展示】婺源篁岭征集的游客宣传短片。 【设问】同学们发现了哪些独特之处? 遵循整体到局部的视角。片头出现了明显的“宅高田低”的布局。 【设问】在丘陵地区“宅高田低”有何作用? 引导学生结合当地气候和地形思考,得出答案:先民们顺应了地形的走向,水往低处流,方便农田灌溉,还可以躲避洪水,充分体现了人地协调的生活智慧。 强调乡村景观体现了“人地协调”的地域文化精神。 观察辨识,思考问题。理解“宅高田低”的布局原因。 地理环境为文化的形成提供了基础条件。

由整体到局部。 播放篁岭房屋的俯视图和正面图,引导学生思考。 【提问】为什么篁岭先人们的房屋“挤”在一起? 引导学生综合思考,并给与课外知识提示:“明代从北方移民而来的篁岭先人们带着固有的宗族思想,聚族而居,借助山势作屏障(具有更多的安全感),促成了“屋稠地狭”的局面。”得出答案,除了地形的制约,还有历史的原因,明代大量移民涌入这里,他们固有的宗族精神,聚族而居的特点形成了“屋稠地狭”空间格局。 强调乡村景观体现了当地的社会组织形态和精神追求。——宗族思想聚族而居。 跟着老师的节奏,从整体分析转到局部。 体现人地和谐的精神。

趁热打铁,抛出问题。 如此拥挤的房屋,带来的不便和隐患也很多。 举例: 1、房屋太密集,采光受限。 2、就地取材,木质结构多,火灾隐患。 3、地无三尺平,农产品无地晾晒。 【提问】那么智慧的篁岭先人们是如何解决这些问题的呢? 逐个解决: ①采光——开天井 天井,既从采光通风之用,又取四水归堂之意,无形中把人与天衔接起来,体现了“天人合一”的情境。 强调乡村景观体现了“天人合一”的思想。 ②防火——马头墙 马头墙,又称防火墙、封火墙。 在居宅的两墙顶部砌筑有高出屋面的马头墙,则可以应村落房屋密集防火、防风之需,在相邻民居发生火灾的情况下,起着隔断火源的作用。 ③无地晾晒——晒秋 晒秋,“秋”指丰收的农作物和果实。 在地无三尺平的农耕背景下,生产的农产品缺少晾晒场地,于是家家户户就在自家屋檐下搭建晒架,用竹制的晒匾晾晒。 充分体现了人地和谐,顺应自然,趋利避害,天人合一的理念。篁岭也因此获得了一系列荣誉。 根据老师的引导和提示理解篁岭房屋密度大的原因。 紧接着思考房屋如此拥挤带来的不便。理解篁岭先人们的智慧举措。 体会人地和谐,顺应自然,趋利避害,天人合一的理念。 体现了社会组织形态——“御外凝内”的集体精神。

环节三:合理利用乡村景观产生的积极影响 【转折】谁能想到,这座以晒秋闻名的静谧古村,也曾一度面临房屋失修、梯田荒废的半空心化窘境。 直到2009年,当地政府依托当地风俗文化,发展旅游业,引入旅游公司,对篁岭村进行统一的规划建设、风貌修缮,让有手艺、有特长的村民展示晒秋、当地手工艺等,使古村重现炊烟袅袅的景象。公司流转周边的梯田,统一规划种植,打造农业观光园。而篁岭景区周边的村庄搭上“顺风车”,百余家农户从事农家乐经营,户均年增收15万元。 完成了从半空新村到最美乡村的转变。 【课堂思政】篁岭真正做到了习近平主席在二十大所提出的“尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。”,实现了村民致富增收,生态可持续发展。 “一方山水养一方人,一方山水孕育一方文化”由于农业生产受自然原因影响较大,所以乡村景观更能体现人与环境的关系。保护传统乡村,留住乡村记忆,是我们的使命。 了解到合理利用优秀地域文化、保护乡村景观带来的巨大经济、环境效应。 理解了保护传统乡村的重要性。深化人地和谐的自然观。 体现顺应自然、趋利避害的生活智慧。 人类活动改变了自然,形成了文化景观。

环节四:总结和作业 乡村景观能够体现人们顺应自然、趋利避害的生活智慧,比如宅高田低顺应了地形,开天井充分利用自然光,晒秋克服屋稠地狭的不利条件。 乡村景观还能够体现当地人们的社会组织形态和精神追求,比如篁岭先人们聚族而居的宗族思想,依山而建的御外凝内精神。 梳理本课知识点。 因地制宜,合理利用和改造自然,实现双赢。

课外作业(探究) 充分利用教材和课外资源,先进的多媒体设施,明亮的智慧课堂环境。

板书设计

课后反思 循序渐进引导学生。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少