9.说“木叶” 同步练习(含答案)

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

9.说“木叶”同步练习统编版语文必修下册

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

说“木叶”(节选)

林庚

①“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原吟唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

②“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,这似乎是不需要多加说明的。可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?其实“树”倒是常见的,例如屈原在《橘颂》里就说:“后皇嘉树,橘徕服兮。”而淮南小山的《招隐士》里又说:“桂树丛生兮山之幽。”无名氏古诗里也说:“庭中有奇树,绿叶发华滋。”可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?一般的情况,大概遇见“树叶”的时候就都简称之为“叶”,例如说:“叶密鸟飞碍,风轻花落迟。”(萧纲《折杨柳》)“皎皎云间月,灼灼叶中华。”(陶渊明《拟古》)这当然还可以说是由于诗人们文字洗练的缘故,可是这样的解释是并不解决问题的,因为一遇见“木叶”的时候,情况就显然不同起来。诗人们似乎都不再考虑文字洗练的问题,而是尽量争取通过“木叶”来写出流传人口的名句,例如:“亭皋木叶下,陇首秋云飞。”(柳恽《捣衣诗》)“九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。”(沈俭期《古意》)可见洗练并不能作为“叶”字独用的理由,那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?至少从来就没有产生过精彩的诗句。而事实又正是这样的,自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的奥妙,此后的诗人们也就再不肯轻易把它放过。于是一用再用,熟能生巧,而在诗歌的语言中,乃又不仅限于“木叶”一词而已。例如杜甫有名的《登高》诗中说:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这是大家熟悉的名句,而这里的“落木”无疑正是从屈原《九歌》中的“木叶”发展来的。按“落木萧萧下”的意思当然是说树叶萧萧而下,照我们平常的想法,那么“叶”字似乎就不应该省掉,例如我们无妨这么说:“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?事实上,杜甫之前,庾信在《哀江南赋》里已经说过:“辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。”这里我们乃可以看到“落木”一词确乎并非偶然了。古代诗人们在前人的创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩,这不过是其中的小小一例而已。

1.下列关于文章内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.在古诗中,诗人不用“树叶”和“落叶”,是因为它们的形象一般,会使得诗歌意象不够唯美。

B.“树”与“叶”的形象一致,古诗又喜用单字,所以诗人作诗时会用“树”或“叶”来代替“树叶”。

C.在杜甫之前,庾信在《哀江南赋》里有关“落木”的诗句,是脱离屈原的《九歌》而自创的。

D.古代诗人们对前人的成果进行继承和发展,使得其新创作的诗歌具有创造性、丰富性。

2.下列对文章论证的相关分析,正确的一项是( )

A.文章第①段举谢庄等诗人的名句,是为了表明“木叶”是古代诗人笔下钟爱的形象。

B.文章第②段以疑问句开头,引出对“木叶”与“树叶”在诗歌运用上的分析。

C.举杜甫《登高》中使用了“落木”一词的例子,表明其具有大胆的首创精神。

D.引用诗句,表现古诗中常用“树叶”“叶”“木叶”,而不用“树”的文学现象。

3.根据文章内容,下列说法不正确的一项是( )

A.“木叶”和“树叶”原本是相同的概念,但在诗歌中却生发出了不同。

B.我国古代诗歌从大量地使用“木叶”一词发展到使用“落木”。

C.诗人们从来没有想过把文字洗练拿来当作某个字单独使用的理由。

D.中国古代诗歌的语言丰富多彩,“木叶”只是其中的小小一例而已。

二、实用类文本阅读

阅读文章,完成小题。

萧涤非先生治杜诗

萧涤非先生能在杜甫研究上取得巨大的成就,与他严谨认真的治学作风有着直接的关系。

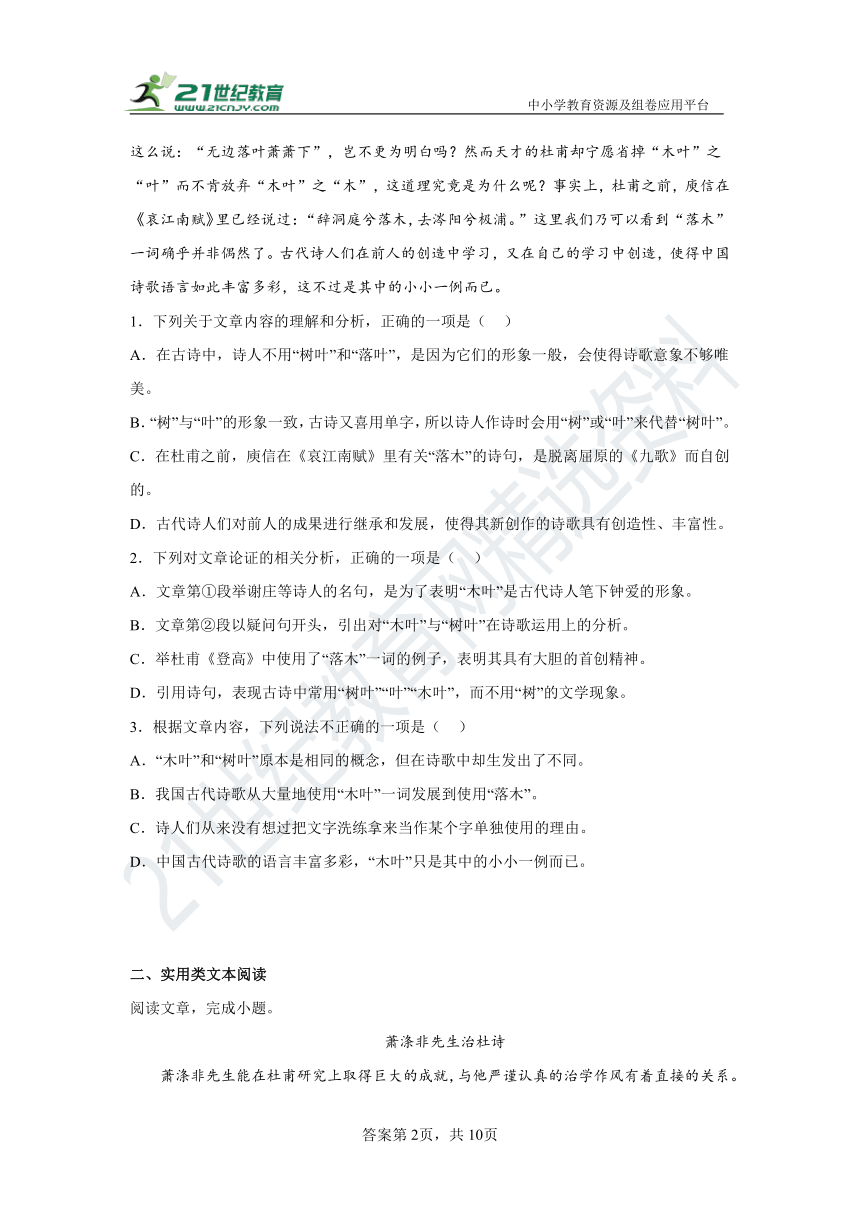

1988年萧涤非先生在书房

他十分注重对理论的学习和运运用。解放初期,他大量阅读马克思主著作,特别是系统地研读革命导师关于文艺理论方面的著述,心胸豁然开朗,敢于解放思想,大胆地在《杜甫研究》中以相当的笔墨来分析杜诗的艺术性。他说:“杜甫的伟大,不是从天而降,而是来自人民”,“人民的血泪灌溉了杜甫诗的园地”。这些精辟的论述,无一不是得益于他对革命理论的孜孜以求。

萧先生熟悉研究对象,包括熟悉研究对象的全部作品。他曾说,杜甫的《新婚别》有“生女有所归,鸡狗亦得将”这样两句,仇兆鳌的注说“嫁时将鸡狗以往,欲为室家久长计也”,这显然是不近情理,不合事实的,所以杨伦的《杜诗镜铨》改注为“用谚语”。但“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的谚语,宋时才有记载,唐代却找不到文献上的根据,所以杨伦也只能虚晃一笔。自己最初径直注上“即俗语所谓嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的话,是不科学的,总觉得有些慊然。后来,他无意中在王建诗里发现“我身不及逐鸡飞”之句,不觉大喜,因为它证明了唐时确有这一谚语。他觉得如果对研究对象不熟悉,有些有用的材料是会当面错过的。

1971年,郭沫若所著《李白与杜甫》出版。贯穿全书的基调是扬李抑杜,而且全面贬低杜甫的倾向性非常明显。为了达到贬低杜甫的目的,郭老甚至对国内几位有名的学者如冯至、傅庚生等人,自然也包括萧涤非先生,逐一进行了批评。在当时的情况下,大家对郭老的观点不满意,又不能批评,只有保持缄默。萧先生应许多学者、学生的询问,于1979年在《文史哲》第3期上发表了《关于(李白与杜甫)》一文,第一个实事求是地谈了与郭老观点不同的意见。针对郭老说称杜甫为“诗圣”和“人民诗人”毫无依据的观点,他列举陕南歌谣“唐朝诗圣有杜甫,能知百姓苦中苦。诗歌作了千万卷,不留千年存万古”,朱德同志诗句“草堂留后世,诗圣著千秋”,说明杜甫的两项桂冠都得到了人民的承认。他还用大量确凿的事实,纠正郭老对杜诗的曲解,对郭老苛求古人、脱离历史背景、抹杀杜诗艺术性的做法提出了中肯的批评。他说:“郭老过去也是尊重杜甫的,他这次抑杜,不过是他自己在翻他自己的案,而我们的非议,也不过是以前日之郭老反后日之郭老而已。”萧先生的文章以科学的态度和较强的说服力,打破了学术界沉闷的空气。特别针对郭老这样的权威、名人,萧先生能够言人所不敢言,确实是“一石激起千层浪”,受到学术界高度称赞。

敢于公开纠正自己的错误,是萧先生的一贯作风。杜甫《茅屋为秋风所破歌》中有“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”句,在解释其中“群童”一词时,他这样写道:“杜甫《泛溪》诗‘童戏左右岸,罟弋毕提携。翻倒荷芰乱,指挥径路迷。得鱼已割鳞,采藕不洗泥’作于前年,所泛溪即浣花溪。据此可知,溪之南北两岸原有批顽童,我疑心诗中群童就是这些顽童。他们敢于欺负人,以抱茅为戏,因而激怒了诗人。过去我把‘群童’全看成穷孩子,是不符合实际情况的,至少是很片面的。”

萧先生十分赞赏清代学者黄生“读唐诗,一读了然,再过亦无异解。惟读杜诗,屡进屡得”的话,所以他几乎用毕生精力研究杜甫,即使取得了很高的成就,也仍不能满足。他在《<杜甫研究>再版漫题》一诗中写道:“嗟予幼学杜,今已逾古稀。岂无分寸功,所得亦已微。虽曰名研究,其实无发挥。赋此聊志愧,非敢望解顾。”更有意味的是,萧先生将陶渊明“但恨在世时,饮酒不得足”的诗句,改为“但恨在世时,读杜不得足!”可见他对杜诗执着探索的热情达到了何种程度。

宋代有位学者提出“不行万里路,不读万卷书,不可读杜诗”。1978年,萧先生接受人民文学出版社的约请,担任《杜甫全集校注》一书的主编。为完成好这项艰巨任务,萧先生不顾古稀之年、抱病之躯,亲自率领校注组全体同志沿杜甫当年行踪进行实地考察,主持编写了《访古学诗万里行》一书。1984年夏天,校注组赴杜甫故里河南省巩县举行了《杜甫全集校注》座谈会。会议期间,萧先生即兴赋诗两首,其二《重谒邙山少陵墓》写到:“忧国忧民不自忧,东南西北苦飘流。为告后来凭吊者,诗王吟骨在邙丘。”

关于杜甫的墓,相传有四处:湖南的耒阳、平江,河南的偃师、巩县。经过认真考证比较,萧先生第一次肯定了杜甫的真墓在邙山。

(选自《人物》1993年第2期孔亚兵文《文学史家萧涤非》,有删改)

【相关链接】

①1962年56岁在北京编写《中国文学史》,在《诗刊》发表《人民诗人杜甫》,在《人民画报》发表《伟大的爱国诗人杜甫》……

(徐恒堂《萧涤非年谱》)

②萧先生给我回信说:对诗人杜甫的评价,他一直坚持从作品实际出发,不会随波逐流。

(吕家乡《怀念萧涤非先生》)

4.文章以大量的事实,从多个不同角度写了________________,揭示了________________。

5.材料引用萧先生“嗟予幼学杜”一诗,既烘托了________________,又为材料________________。

三、文学类阅读-单文本

阅读下面的文字,完成下面小题。

去乌镇,看望木心先生

李娟

①初夏的乌镇,烟雨迷离,还有阵阵凉意。踏上湿漉漉的青石板路,走进小巷深处,去看望木心先生。

②十三岁的木心,就在枕水而居的院落,听着乌篷船“吱呀”的摇橹声,几乎读完了手头所有的书。白发如霜的时候,他回来了,叶落归根,像少年时一样,住在古朴的小院里。品一杯龙井茶,尝一块定胜糕,和学生们谈文学和艺术,看水边的桃花开了,听三月间的春雨声和杜鹃鸣。

③他二十二岁时,拒绝了杭州一家学校任教的聘书,雇人挑了一担书和画画的工具,上莫干山读书、画画去了。他不要常人安逸、温暖、舒适的生活,青春年少的他,早已决定要和艺术相伴一生,为艺术甘愿忍受冷清和寂寞。

④如今,他的著作静静地站在书柜里,我用目光一次次抚摸过它们,拂过他的《文学回忆录》,这本书横亘在岁月深处,坚如磐石。

⑤如果说,文化是有脉络的,他仿佛一个习武之人,三言两语就打通中西文化的脉络。他学贯中西,中外文化信手拈来,融会贯通。木心从不仰望大师,也不是学院派,不说教,不迟疑,斩钉截铁,内心却如万马奔腾。他的语言如一幅素描,简洁明了,从容舒展,字字如金,耐人寻味,又如铮铮铁骨,掷地有声,充满了智慧和力量。他平视那些文学巨匠,平视现在和未来的读者,平视一切大家,解读他们不寻常的人生。

⑥乌镇西栅木心美术馆前墙上挂着他在纽约时拍摄的一张照片,中年的他穿着黑色的毛呢大衣,手里一根手杖,头上戴着一顶礼帽,目光如炬,清俊潇洒,儒雅坚毅,脸上棱角分明,宛如一幅版画。他仿佛一位民国文人,穿越半个世纪的光阴站在我的面前。

⑦我站在他的画前,一弯晓月挂在夜空,群山默默,寂静无言,连月亮的光芒都是清冷的。他的画如此空灵、缥缈,有云烟苍茫之感。这是画吗?还是历史的云烟一不小心流淌在画布上?他的画,仿佛他自己的内心,灵性、洁净,却无比悲伤和苍凉。

⑧在美术馆中看见他在狱中的手稿。“文化大革命”期间,他数次被捕入狱,三根手指惨遭折断。有一次,他被关进积水的防空洞里,那里阴暗潮湿,不见天日,如同地狱。他把写检查材料的纸张悄悄节省下来,写满他的小说和散文。

⑨我低下头静静看着陈列柜中的手稿,每一张都密密麻麻,字如小米粒大小,写在粗糙的纸上。那穿越半个世纪的手稿,经过岁月侵蚀,纸张发黄变脆,字迹已经模糊,每一张纸的两面都写满了,不留天地。这些手稿有六十六张,共计六十五万字。

⑩我站在一张张手稿面前,忍不住泪水盈眶。那段暗无天日的岁月,带给一位艺术家多少精神与肉体的折磨和苦痛?是这些小米粒一样的文字,支撑他走过那些屈辱苦难的岁月。也是这些文字,给予他暗淡的生命一点点幽微的光亮。

看着这些手稿,我恍然想起画家梵·高的《星空》,梵·高生命最后的几年里,一直被关在精神病院。只有一扇小小的铁窗,能让他看见外面世界的朝阳和霞光,也是那一扇小窗,让他看见湛蓝的夜空中满天的繁星,正因如此,他才创作出不朽的杰作——《星空》。

文学是什么?我问自己,也问镜框里的木心。他回答:是星辰!

无论黑夜多么漫长,总有几颗璀璨的星辰闪亮着,照亮着人们日渐蒙尘的眼睛和心灵。我听他轻声吟诵:你终于闪耀着了么?在我旅途的终点。

木心的手杖,黑色的礼帽,读过的书籍,他喜欢的艺术大师的肖像,如今都静静安放在他的故居里。莎士比亚、尼采、伍尔芙、贝多芬——木质雕花的相框里有他们的照片。无论他走到哪里,从乌镇到纽约,他们一如芳邻,一直陪伴在先生身边。

电视中播放着他的录像,他坐在老屋里,谈笑风生,语声朗朗。他说话时声音不大,但是一出口就有惊世之语,醍醐灌顶,如大雪天忽然遇见太阳。

我喜欢他的诗歌和短句,那么干净而热烈,率真而明亮,睿智和风趣。他说:艺术是最好的梦。世上有多少墙壁呀,我曾到处碰壁,可是至今也没画出我的伟大壁画。

除了灾难、病痛,时时刻刻要快乐,尤其是眼睛的快乐。要看到一切快乐的事物,耳朵要是听不到快乐,眼睛可以。

他喜欢画家梵·高,木心的诗:“梵·高在博物馆里/我在路上走。”这是一九八三年,美国大都会艺术博物馆举办特展《梵·高在阿尔》,木心看了画展后,写成此诗。第二年,木心在哈佛大学举办个人画展,二零零一年他在耶鲁大学美术馆举办画展。这距离他19岁第一次在杭州举办画展,已经过去了近半个世纪。

木心先生说:“文学是可爱的,生活是好玩的,艺术是要有所牺牲的。”他说:“我是一个在黑暗中大雪纷飞的人啊!”他的一生,历经磨难,孤独漂泊,孑然一身,无妻无子。他只和文学、绘画、音乐、艺术在一起,和世间的一切的美相濡以沫,相携到老。

他说:“人们看我的画,我看人们的眼睛。平时,画沉睡着,有善意的人注视着它时,醒了。”醒着的不仅仅是木心的画,还有他的灵魂。细雨如丝,思绪如雨。

(选自《2016中国年度散文》,有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.第①段点题,交代了“我”去参观木心美术馆的时间和环境,写出了乌镇江南水乡迷蒙、凄清的特点,为下文写木心先生奠定了感情基调。

B.“这是画吗?还是历史的云烟一不小心流淌在画布上?”写出了木心的画具有空灵、缥缈的特点,是木心饱经沧桑的情感流露。

C.详写木心手稿,是为了表现木心面对黑暗困境进行抗争的精神,丰富了文章内容,抒发了作者对木心的崇敬之情。

D.“他的语言如一幅素描,简洁明了,从容舒展,字字如金,耐人寻味,又如铮铮铁骨,掷地有声”,这句话句式整齐,用比喻的手法表明木心的语言具有“简约、含蓄、有力量”的特点。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.第⑦段画波浪线句子营造了一个寂静、清冷、迷蒙的意境,突出了木心画作空灵、纯净、苍凉、缥缈的特点,表现了木心灵性、洁净、苍凉的内心世界。

B.第 段与第 段都是从作者的角度写梵·高的,意在表明木心历经磨难而对未来抱着希望,以及执着前行的坚韧。

C.第 段画波浪线句子中,“平时,画沉睡着”是指平时很多人看他的画并不理解作品的真正价值;“有善意的人”“注视着它”“醒了”是指只有知音才能唤醒他的画作,理解他作品的真正含义。

D.末段首尾呼应,以景结尾,含蓄地表现了木心坎坷的一生和艺术创作上的追求及成就深深感染了作者,引起了作者甚至读者无尽的思考。

8.这篇文章为我们描绘了木心先生什么样的形象?请结合文章概括。

9.作者写梵 高的意图是什么?

四、选择题

10.下列在语段横线处补写的语句,最恰当的一项是( )

文学成为记录文化的有效工具是从意音文字开始的。西亚的楔形文字、北非的圣书字和中国的汉字等都是意音文字。__________。现在,绝大部分意音文字都已成为历史陈迹,只有汉字,作为意音文字在当今世界仍被广泛使用。

A.它们在各自的地区留下了早期文化的辉煌纪录

B.它们辉煌了很长一段时间,现在大都已经销声匿迹了

C.使用这些文字的地区都是人类早期文化的发源地

D.意音文字后来被具有音节特点的拼音文字取代了

11.下列对课文理解,不正确的一项是( )

A.《窦娥冤》的悲剧在于窦娥对道德的坚守和不道德的现实社会的错位:对官府、天地代表的封建秩序的失望,却不得不依靠官府、天地来洗冤的无奈。

B.《青蒿素》中屠呦呦团队接受了对抗疟疾的重任,收集几千个药方,并从中进行挑选提取,为保证药品安全性,更不惜以身试药,体现了科学家的责任担当。

C.《说“木叶”》能够从复杂的文学现象中找出规律,主要阐述了“木”在诗歌中的两个艺术特征:第一是含有落叶的因素;第二是有落叶的微黄与干燥之感。

D.《雷雨》里的周朴园有着多重身份:企业家、父亲、丈夫、恋人……从这些身份中流露出的是他的无情冷酷、果决专断,这是周家悲剧产生的根本原因。

12.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.启发 缘故 洗练 精彩 B.熟悉 凭借 偶然 胞满

C.触觉 干躁 仿佛 飘零 D.领域 单纯 辨论 概念

13.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.调查表明,无论大学生在校成绩多么优秀,走上工作岗位后都将面临各种挑战,都需要凭借勤奋、智慧与坚韧去应对。

B.南昌西汉海昏侯墓出土的文物乘T168次列车从北京西站进京,随后搭乘中铁快运专车,在首都特警的护送下开往首都博物馆。

C.新加坡是易受全球需求波动影响的国家,随着中国经济增速放缓及全球需求低迷形势的到来,令新加坡1月非石油国内出口量骤降。

D.有人发现,经常进行有氧运动可以有效防止细胞衰变,促进大脑关键部位血管的生长,增加到达这些区域的营养物的供给量。

14.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是( )

A.袅袅(niǎo) 桅杆(wéi) 似乎(sì) 疏朗(lǎnɡ)

B.橘颂(jú) 门闩(shuān) 窸窣(sū) 爽朗(shuǎnɡ)

C.寒砧(zhēn) 迢远(tiáo) 缠绵(chán) 湿润(yùn)

D.涔阳(cén) 漂泊(bó) 特殊(chū) 繁茂(mào)

参考答案:

1.A 2.B 3.C

4. 萧涤非先生在杜甫研究上严谨认真的治学作风 他在这个领域取得重大成就的原因 5. 萧先生治杜诗永不满足的执着精神和谦逊品格 增添了古朴文雅的色彩

6.A 7.B 8.木心的形象:①学贯中西②为艺术甘于寂寞,甘于献身③历尽坎坷,坚毅乐观④果断率真,睿智风趣⑤有多方面的艺术成就。 9.①梵 高是木心崇拜的艺术家。②强调文学是木心战胜困难并取得成就的精神力量;在“文革”中的艰难岁月,是写作给予木心光亮,正如梵 高在铁窗中仰望星空,从而创作出名作《星空》。③木心与梵 高都是以生命来追求艺术。④抒发了作者对木心的崇敬之情。⑤丰富了文章的内容。

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

中小学教育资源及组卷应用平台

9.说“木叶”同步练习统编版语文必修下册

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

说“木叶”(节选)

林庚

①“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原吟唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

②“木叶”是什么呢?按照字面的解释,“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,这似乎是不需要多加说明的。可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?其实“树”倒是常见的,例如屈原在《橘颂》里就说:“后皇嘉树,橘徕服兮。”而淮南小山的《招隐士》里又说:“桂树丛生兮山之幽。”无名氏古诗里也说:“庭中有奇树,绿叶发华滋。”可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?一般的情况,大概遇见“树叶”的时候就都简称之为“叶”,例如说:“叶密鸟飞碍,风轻花落迟。”(萧纲《折杨柳》)“皎皎云间月,灼灼叶中华。”(陶渊明《拟古》)这当然还可以说是由于诗人们文字洗练的缘故,可是这样的解释是并不解决问题的,因为一遇见“木叶”的时候,情况就显然不同起来。诗人们似乎都不再考虑文字洗练的问题,而是尽量争取通过“木叶”来写出流传人口的名句,例如:“亭皋木叶下,陇首秋云飞。”(柳恽《捣衣诗》)“九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。”(沈俭期《古意》)可见洗练并不能作为“叶”字独用的理由,那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?至少从来就没有产生过精彩的诗句。而事实又正是这样的,自从屈原以惊人的天才发现了“木叶”的奥妙,此后的诗人们也就再不肯轻易把它放过。于是一用再用,熟能生巧,而在诗歌的语言中,乃又不仅限于“木叶”一词而已。例如杜甫有名的《登高》诗中说:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这是大家熟悉的名句,而这里的“落木”无疑正是从屈原《九歌》中的“木叶”发展来的。按“落木萧萧下”的意思当然是说树叶萧萧而下,照我们平常的想法,那么“叶”字似乎就不应该省掉,例如我们无妨这么说:“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?事实上,杜甫之前,庾信在《哀江南赋》里已经说过:“辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。”这里我们乃可以看到“落木”一词确乎并非偶然了。古代诗人们在前人的创造中学习,又在自己的学习中创造,使得中国诗歌语言如此丰富多彩,这不过是其中的小小一例而已。

1.下列关于文章内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.在古诗中,诗人不用“树叶”和“落叶”,是因为它们的形象一般,会使得诗歌意象不够唯美。

B.“树”与“叶”的形象一致,古诗又喜用单字,所以诗人作诗时会用“树”或“叶”来代替“树叶”。

C.在杜甫之前,庾信在《哀江南赋》里有关“落木”的诗句,是脱离屈原的《九歌》而自创的。

D.古代诗人们对前人的成果进行继承和发展,使得其新创作的诗歌具有创造性、丰富性。

2.下列对文章论证的相关分析,正确的一项是( )

A.文章第①段举谢庄等诗人的名句,是为了表明“木叶”是古代诗人笔下钟爱的形象。

B.文章第②段以疑问句开头,引出对“木叶”与“树叶”在诗歌运用上的分析。

C.举杜甫《登高》中使用了“落木”一词的例子,表明其具有大胆的首创精神。

D.引用诗句,表现古诗中常用“树叶”“叶”“木叶”,而不用“树”的文学现象。

3.根据文章内容,下列说法不正确的一项是( )

A.“木叶”和“树叶”原本是相同的概念,但在诗歌中却生发出了不同。

B.我国古代诗歌从大量地使用“木叶”一词发展到使用“落木”。

C.诗人们从来没有想过把文字洗练拿来当作某个字单独使用的理由。

D.中国古代诗歌的语言丰富多彩,“木叶”只是其中的小小一例而已。

二、实用类文本阅读

阅读文章,完成小题。

萧涤非先生治杜诗

萧涤非先生能在杜甫研究上取得巨大的成就,与他严谨认真的治学作风有着直接的关系。

1988年萧涤非先生在书房

他十分注重对理论的学习和运运用。解放初期,他大量阅读马克思主著作,特别是系统地研读革命导师关于文艺理论方面的著述,心胸豁然开朗,敢于解放思想,大胆地在《杜甫研究》中以相当的笔墨来分析杜诗的艺术性。他说:“杜甫的伟大,不是从天而降,而是来自人民”,“人民的血泪灌溉了杜甫诗的园地”。这些精辟的论述,无一不是得益于他对革命理论的孜孜以求。

萧先生熟悉研究对象,包括熟悉研究对象的全部作品。他曾说,杜甫的《新婚别》有“生女有所归,鸡狗亦得将”这样两句,仇兆鳌的注说“嫁时将鸡狗以往,欲为室家久长计也”,这显然是不近情理,不合事实的,所以杨伦的《杜诗镜铨》改注为“用谚语”。但“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的谚语,宋时才有记载,唐代却找不到文献上的根据,所以杨伦也只能虚晃一笔。自己最初径直注上“即俗语所谓嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的话,是不科学的,总觉得有些慊然。后来,他无意中在王建诗里发现“我身不及逐鸡飞”之句,不觉大喜,因为它证明了唐时确有这一谚语。他觉得如果对研究对象不熟悉,有些有用的材料是会当面错过的。

1971年,郭沫若所著《李白与杜甫》出版。贯穿全书的基调是扬李抑杜,而且全面贬低杜甫的倾向性非常明显。为了达到贬低杜甫的目的,郭老甚至对国内几位有名的学者如冯至、傅庚生等人,自然也包括萧涤非先生,逐一进行了批评。在当时的情况下,大家对郭老的观点不满意,又不能批评,只有保持缄默。萧先生应许多学者、学生的询问,于1979年在《文史哲》第3期上发表了《关于(李白与杜甫)》一文,第一个实事求是地谈了与郭老观点不同的意见。针对郭老说称杜甫为“诗圣”和“人民诗人”毫无依据的观点,他列举陕南歌谣“唐朝诗圣有杜甫,能知百姓苦中苦。诗歌作了千万卷,不留千年存万古”,朱德同志诗句“草堂留后世,诗圣著千秋”,说明杜甫的两项桂冠都得到了人民的承认。他还用大量确凿的事实,纠正郭老对杜诗的曲解,对郭老苛求古人、脱离历史背景、抹杀杜诗艺术性的做法提出了中肯的批评。他说:“郭老过去也是尊重杜甫的,他这次抑杜,不过是他自己在翻他自己的案,而我们的非议,也不过是以前日之郭老反后日之郭老而已。”萧先生的文章以科学的态度和较强的说服力,打破了学术界沉闷的空气。特别针对郭老这样的权威、名人,萧先生能够言人所不敢言,确实是“一石激起千层浪”,受到学术界高度称赞。

敢于公开纠正自己的错误,是萧先生的一贯作风。杜甫《茅屋为秋风所破歌》中有“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”句,在解释其中“群童”一词时,他这样写道:“杜甫《泛溪》诗‘童戏左右岸,罟弋毕提携。翻倒荷芰乱,指挥径路迷。得鱼已割鳞,采藕不洗泥’作于前年,所泛溪即浣花溪。据此可知,溪之南北两岸原有批顽童,我疑心诗中群童就是这些顽童。他们敢于欺负人,以抱茅为戏,因而激怒了诗人。过去我把‘群童’全看成穷孩子,是不符合实际情况的,至少是很片面的。”

萧先生十分赞赏清代学者黄生“读唐诗,一读了然,再过亦无异解。惟读杜诗,屡进屡得”的话,所以他几乎用毕生精力研究杜甫,即使取得了很高的成就,也仍不能满足。他在《<杜甫研究>再版漫题》一诗中写道:“嗟予幼学杜,今已逾古稀。岂无分寸功,所得亦已微。虽曰名研究,其实无发挥。赋此聊志愧,非敢望解顾。”更有意味的是,萧先生将陶渊明“但恨在世时,饮酒不得足”的诗句,改为“但恨在世时,读杜不得足!”可见他对杜诗执着探索的热情达到了何种程度。

宋代有位学者提出“不行万里路,不读万卷书,不可读杜诗”。1978年,萧先生接受人民文学出版社的约请,担任《杜甫全集校注》一书的主编。为完成好这项艰巨任务,萧先生不顾古稀之年、抱病之躯,亲自率领校注组全体同志沿杜甫当年行踪进行实地考察,主持编写了《访古学诗万里行》一书。1984年夏天,校注组赴杜甫故里河南省巩县举行了《杜甫全集校注》座谈会。会议期间,萧先生即兴赋诗两首,其二《重谒邙山少陵墓》写到:“忧国忧民不自忧,东南西北苦飘流。为告后来凭吊者,诗王吟骨在邙丘。”

关于杜甫的墓,相传有四处:湖南的耒阳、平江,河南的偃师、巩县。经过认真考证比较,萧先生第一次肯定了杜甫的真墓在邙山。

(选自《人物》1993年第2期孔亚兵文《文学史家萧涤非》,有删改)

【相关链接】

①1962年56岁在北京编写《中国文学史》,在《诗刊》发表《人民诗人杜甫》,在《人民画报》发表《伟大的爱国诗人杜甫》……

(徐恒堂《萧涤非年谱》)

②萧先生给我回信说:对诗人杜甫的评价,他一直坚持从作品实际出发,不会随波逐流。

(吕家乡《怀念萧涤非先生》)

4.文章以大量的事实,从多个不同角度写了________________,揭示了________________。

5.材料引用萧先生“嗟予幼学杜”一诗,既烘托了________________,又为材料________________。

三、文学类阅读-单文本

阅读下面的文字,完成下面小题。

去乌镇,看望木心先生

李娟

①初夏的乌镇,烟雨迷离,还有阵阵凉意。踏上湿漉漉的青石板路,走进小巷深处,去看望木心先生。

②十三岁的木心,就在枕水而居的院落,听着乌篷船“吱呀”的摇橹声,几乎读完了手头所有的书。白发如霜的时候,他回来了,叶落归根,像少年时一样,住在古朴的小院里。品一杯龙井茶,尝一块定胜糕,和学生们谈文学和艺术,看水边的桃花开了,听三月间的春雨声和杜鹃鸣。

③他二十二岁时,拒绝了杭州一家学校任教的聘书,雇人挑了一担书和画画的工具,上莫干山读书、画画去了。他不要常人安逸、温暖、舒适的生活,青春年少的他,早已决定要和艺术相伴一生,为艺术甘愿忍受冷清和寂寞。

④如今,他的著作静静地站在书柜里,我用目光一次次抚摸过它们,拂过他的《文学回忆录》,这本书横亘在岁月深处,坚如磐石。

⑤如果说,文化是有脉络的,他仿佛一个习武之人,三言两语就打通中西文化的脉络。他学贯中西,中外文化信手拈来,融会贯通。木心从不仰望大师,也不是学院派,不说教,不迟疑,斩钉截铁,内心却如万马奔腾。他的语言如一幅素描,简洁明了,从容舒展,字字如金,耐人寻味,又如铮铮铁骨,掷地有声,充满了智慧和力量。他平视那些文学巨匠,平视现在和未来的读者,平视一切大家,解读他们不寻常的人生。

⑥乌镇西栅木心美术馆前墙上挂着他在纽约时拍摄的一张照片,中年的他穿着黑色的毛呢大衣,手里一根手杖,头上戴着一顶礼帽,目光如炬,清俊潇洒,儒雅坚毅,脸上棱角分明,宛如一幅版画。他仿佛一位民国文人,穿越半个世纪的光阴站在我的面前。

⑦我站在他的画前,一弯晓月挂在夜空,群山默默,寂静无言,连月亮的光芒都是清冷的。他的画如此空灵、缥缈,有云烟苍茫之感。这是画吗?还是历史的云烟一不小心流淌在画布上?他的画,仿佛他自己的内心,灵性、洁净,却无比悲伤和苍凉。

⑧在美术馆中看见他在狱中的手稿。“文化大革命”期间,他数次被捕入狱,三根手指惨遭折断。有一次,他被关进积水的防空洞里,那里阴暗潮湿,不见天日,如同地狱。他把写检查材料的纸张悄悄节省下来,写满他的小说和散文。

⑨我低下头静静看着陈列柜中的手稿,每一张都密密麻麻,字如小米粒大小,写在粗糙的纸上。那穿越半个世纪的手稿,经过岁月侵蚀,纸张发黄变脆,字迹已经模糊,每一张纸的两面都写满了,不留天地。这些手稿有六十六张,共计六十五万字。

⑩我站在一张张手稿面前,忍不住泪水盈眶。那段暗无天日的岁月,带给一位艺术家多少精神与肉体的折磨和苦痛?是这些小米粒一样的文字,支撑他走过那些屈辱苦难的岁月。也是这些文字,给予他暗淡的生命一点点幽微的光亮。

看着这些手稿,我恍然想起画家梵·高的《星空》,梵·高生命最后的几年里,一直被关在精神病院。只有一扇小小的铁窗,能让他看见外面世界的朝阳和霞光,也是那一扇小窗,让他看见湛蓝的夜空中满天的繁星,正因如此,他才创作出不朽的杰作——《星空》。

文学是什么?我问自己,也问镜框里的木心。他回答:是星辰!

无论黑夜多么漫长,总有几颗璀璨的星辰闪亮着,照亮着人们日渐蒙尘的眼睛和心灵。我听他轻声吟诵:你终于闪耀着了么?在我旅途的终点。

木心的手杖,黑色的礼帽,读过的书籍,他喜欢的艺术大师的肖像,如今都静静安放在他的故居里。莎士比亚、尼采、伍尔芙、贝多芬——木质雕花的相框里有他们的照片。无论他走到哪里,从乌镇到纽约,他们一如芳邻,一直陪伴在先生身边。

电视中播放着他的录像,他坐在老屋里,谈笑风生,语声朗朗。他说话时声音不大,但是一出口就有惊世之语,醍醐灌顶,如大雪天忽然遇见太阳。

我喜欢他的诗歌和短句,那么干净而热烈,率真而明亮,睿智和风趣。他说:艺术是最好的梦。世上有多少墙壁呀,我曾到处碰壁,可是至今也没画出我的伟大壁画。

除了灾难、病痛,时时刻刻要快乐,尤其是眼睛的快乐。要看到一切快乐的事物,耳朵要是听不到快乐,眼睛可以。

他喜欢画家梵·高,木心的诗:“梵·高在博物馆里/我在路上走。”这是一九八三年,美国大都会艺术博物馆举办特展《梵·高在阿尔》,木心看了画展后,写成此诗。第二年,木心在哈佛大学举办个人画展,二零零一年他在耶鲁大学美术馆举办画展。这距离他19岁第一次在杭州举办画展,已经过去了近半个世纪。

木心先生说:“文学是可爱的,生活是好玩的,艺术是要有所牺牲的。”他说:“我是一个在黑暗中大雪纷飞的人啊!”他的一生,历经磨难,孤独漂泊,孑然一身,无妻无子。他只和文学、绘画、音乐、艺术在一起,和世间的一切的美相濡以沫,相携到老。

他说:“人们看我的画,我看人们的眼睛。平时,画沉睡着,有善意的人注视着它时,醒了。”醒着的不仅仅是木心的画,还有他的灵魂。细雨如丝,思绪如雨。

(选自《2016中国年度散文》,有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.第①段点题,交代了“我”去参观木心美术馆的时间和环境,写出了乌镇江南水乡迷蒙、凄清的特点,为下文写木心先生奠定了感情基调。

B.“这是画吗?还是历史的云烟一不小心流淌在画布上?”写出了木心的画具有空灵、缥缈的特点,是木心饱经沧桑的情感流露。

C.详写木心手稿,是为了表现木心面对黑暗困境进行抗争的精神,丰富了文章内容,抒发了作者对木心的崇敬之情。

D.“他的语言如一幅素描,简洁明了,从容舒展,字字如金,耐人寻味,又如铮铮铁骨,掷地有声”,这句话句式整齐,用比喻的手法表明木心的语言具有“简约、含蓄、有力量”的特点。

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.第⑦段画波浪线句子营造了一个寂静、清冷、迷蒙的意境,突出了木心画作空灵、纯净、苍凉、缥缈的特点,表现了木心灵性、洁净、苍凉的内心世界。

B.第 段与第 段都是从作者的角度写梵·高的,意在表明木心历经磨难而对未来抱着希望,以及执着前行的坚韧。

C.第 段画波浪线句子中,“平时,画沉睡着”是指平时很多人看他的画并不理解作品的真正价值;“有善意的人”“注视着它”“醒了”是指只有知音才能唤醒他的画作,理解他作品的真正含义。

D.末段首尾呼应,以景结尾,含蓄地表现了木心坎坷的一生和艺术创作上的追求及成就深深感染了作者,引起了作者甚至读者无尽的思考。

8.这篇文章为我们描绘了木心先生什么样的形象?请结合文章概括。

9.作者写梵 高的意图是什么?

四、选择题

10.下列在语段横线处补写的语句,最恰当的一项是( )

文学成为记录文化的有效工具是从意音文字开始的。西亚的楔形文字、北非的圣书字和中国的汉字等都是意音文字。__________。现在,绝大部分意音文字都已成为历史陈迹,只有汉字,作为意音文字在当今世界仍被广泛使用。

A.它们在各自的地区留下了早期文化的辉煌纪录

B.它们辉煌了很长一段时间,现在大都已经销声匿迹了

C.使用这些文字的地区都是人类早期文化的发源地

D.意音文字后来被具有音节特点的拼音文字取代了

11.下列对课文理解,不正确的一项是( )

A.《窦娥冤》的悲剧在于窦娥对道德的坚守和不道德的现实社会的错位:对官府、天地代表的封建秩序的失望,却不得不依靠官府、天地来洗冤的无奈。

B.《青蒿素》中屠呦呦团队接受了对抗疟疾的重任,收集几千个药方,并从中进行挑选提取,为保证药品安全性,更不惜以身试药,体现了科学家的责任担当。

C.《说“木叶”》能够从复杂的文学现象中找出规律,主要阐述了“木”在诗歌中的两个艺术特征:第一是含有落叶的因素;第二是有落叶的微黄与干燥之感。

D.《雷雨》里的周朴园有着多重身份:企业家、父亲、丈夫、恋人……从这些身份中流露出的是他的无情冷酷、果决专断,这是周家悲剧产生的根本原因。

12.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.启发 缘故 洗练 精彩 B.熟悉 凭借 偶然 胞满

C.触觉 干躁 仿佛 飘零 D.领域 单纯 辨论 概念

13.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.调查表明,无论大学生在校成绩多么优秀,走上工作岗位后都将面临各种挑战,都需要凭借勤奋、智慧与坚韧去应对。

B.南昌西汉海昏侯墓出土的文物乘T168次列车从北京西站进京,随后搭乘中铁快运专车,在首都特警的护送下开往首都博物馆。

C.新加坡是易受全球需求波动影响的国家,随着中国经济增速放缓及全球需求低迷形势的到来,令新加坡1月非石油国内出口量骤降。

D.有人发现,经常进行有氧运动可以有效防止细胞衰变,促进大脑关键部位血管的生长,增加到达这些区域的营养物的供给量。

14.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是( )

A.袅袅(niǎo) 桅杆(wéi) 似乎(sì) 疏朗(lǎnɡ)

B.橘颂(jú) 门闩(shuān) 窸窣(sū) 爽朗(shuǎnɡ)

C.寒砧(zhēn) 迢远(tiáo) 缠绵(chán) 湿润(yùn)

D.涔阳(cén) 漂泊(bó) 特殊(chū) 繁茂(mào)

参考答案:

1.A 2.B 3.C

4. 萧涤非先生在杜甫研究上严谨认真的治学作风 他在这个领域取得重大成就的原因 5. 萧先生治杜诗永不满足的执着精神和谦逊品格 增添了古朴文雅的色彩

6.A 7.B 8.木心的形象:①学贯中西②为艺术甘于寂寞,甘于献身③历尽坎坷,坚毅乐观④果断率真,睿智风趣⑤有多方面的艺术成就。 9.①梵 高是木心崇拜的艺术家。②强调文学是木心战胜困难并取得成就的精神力量;在“文革”中的艰难岁月,是写作给予木心光亮,正如梵 高在铁窗中仰望星空,从而创作出名作《星空》。③木心与梵 高都是以生命来追求艺术。④抒发了作者对木心的崇敬之情。⑤丰富了文章的内容。

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])