3《鸿门宴》学案 统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 3《鸿门宴》学案 统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 412.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《鸿门宴》学案

鸿门宴

司马迁

学习目标

1.通读文本,疏通文意,积累文言知识。

2.以分析项羽形象为主线,探究其败因。

3.赏析人物,体会叙事与人物刻画艺术。

4.认识史学价值,思考人物给人的启示。

知识拓展

1.作者

司马迁(约前145~约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城)人。继父职任太史令。因替投降匈奴的李陵辩护,入狱遭宫刑。出狱后任中书令(掌管皇帝机要文件),发愤著书,历尽艰辛,在公元前91年前后完成《史记》。

2.背景

这个故事发生在陈涉起义后的第四年(此前206年)。陈胜起义后,各地云起响应,其中有楚国贵族出身的项梁、项羽叔侄,有农民出身的刘邦。陈胜失败后,项梁扶楚怀王的孙子名叫心的作了楚王,刘邦也投靠了项梁。公元前207年,项梁战死,怀王派项羽等去救援被秦军围困的赵国,同时派刘邦领兵攻打函谷关。临行时,怀王与诸将约定,谁先入关,便封为关中王。项羽在钜鹿(今在河北)大败秦军,消灭了秦军的主力。同时,刘邦从黄河以南打进武关,攻下咸阳,秦王子婴投降。刘邦与当地父老约法三章,废除秦苛法,准备在关中称王。后来在谋士劝说下,退出咸阳,还军霸上,派兵把守函谷关,以防诸侯军入境。 项羽大破秦军后,听说刘邦已出咸阳,非常恼火,就攻破函谷关,直抵新丰鸿门。这时刘邦的左司马曹无伤暗中派人告诉项羽说刘邦想在关中称王。项羽听了,更加恼怒,决定第二天发兵攻打刘邦。刘邦面临危急的情况,在纷纭频仍的战斗中,产生了这一次酒宴上的斗争。

3.文化常识

史书体例

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

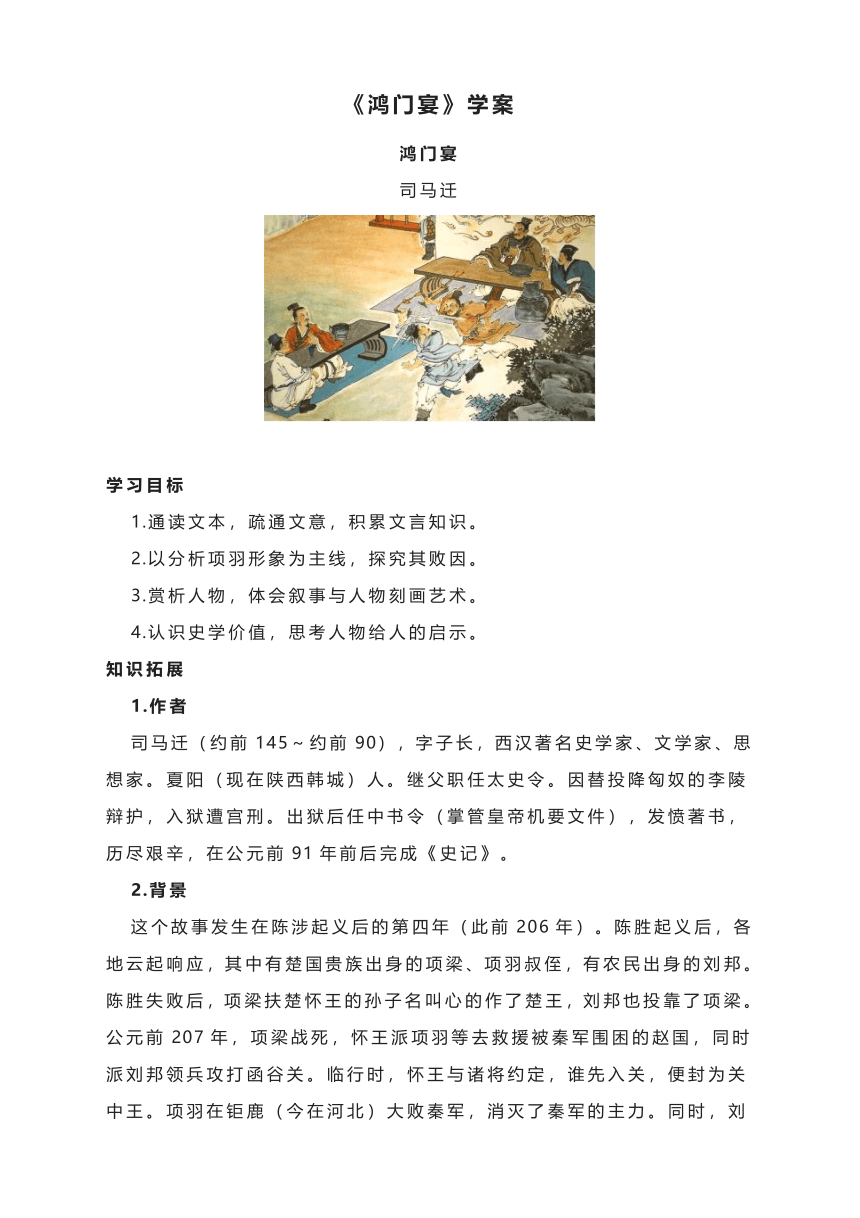

《史记》中的篇目类别

三整体感知

1.预习自测

(1)注音

戟(jǐ) 眦(zì) 哙(kuài)

跽(jì) 彘(zhì) 啖(dàn)

戮(lù) 玦(jué) 瞋(chēn)

卮(zhī) 鲰(zōu) 飨(xiǎng)

(2)古今异义

①沛公居山东时

古义:崤山以东,泛指东方六国之地。

今义:指山东省。

②约为婚姻

古义:亲家,有婚姻关系的亲戚。

今义:由结婚而形成的夫妻关系。

③备他盗之出入与非常也

古义:指意外的变故。

今义:副词,很、非常。

④未有封侯之赏,而听细说

古义:小人的谗言。

今义:仔细说来。

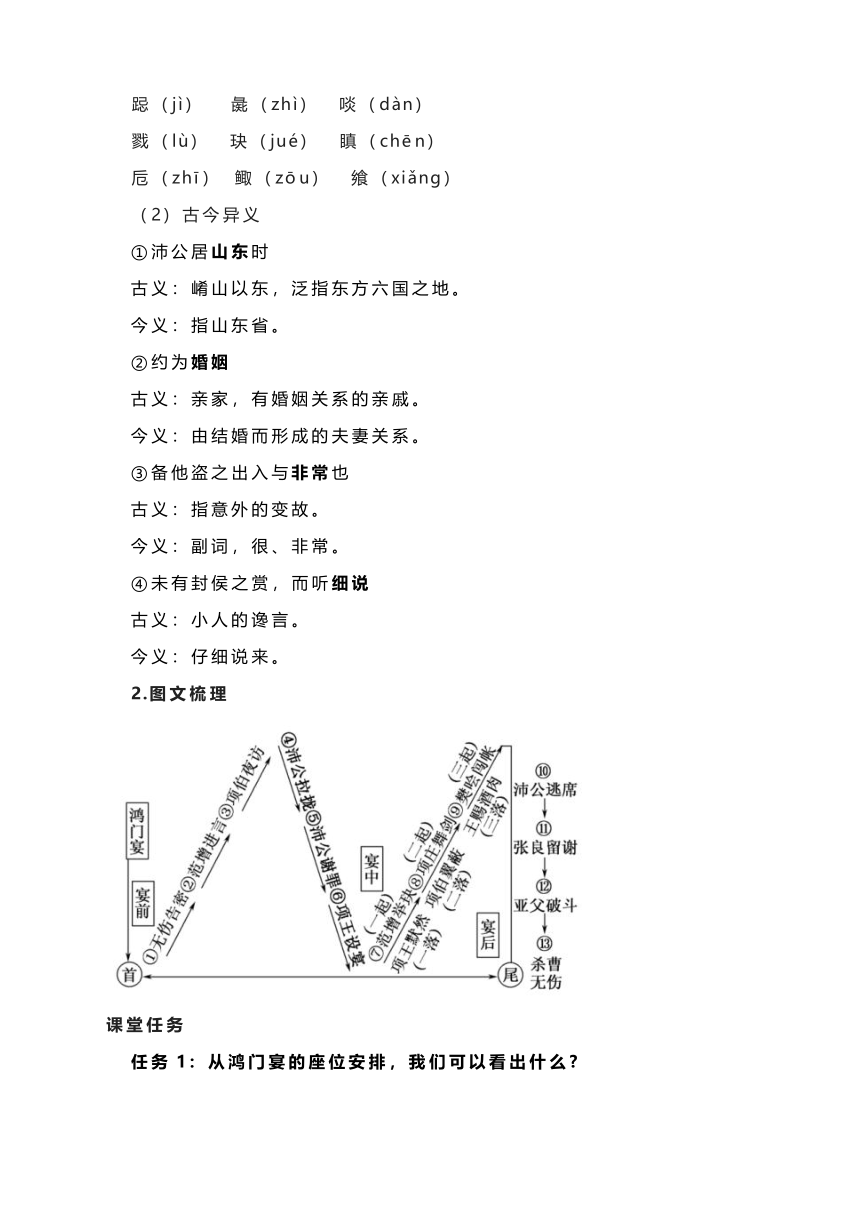

2.图文梳理

课堂任务

任务1:从鸿门宴的座位安排,我们可以看出什么

【提示】从座次看人物:项羽、项伯东向坐。按古代礼仪,帝王与臣下相对时,帝王面南,臣下面北;宾主之间相对,则为宾东向,主西向;长幼之间相对,则长者东向,幼者西向。宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。鸿门宴中“项王、项伯东向坐”,是最上位,范增南向坐,是第二位,再次是刘邦,张良则为侍坐。从座位可看出双方力量悬殊与项羽的自高自大。

任务2:作者是通过什么手法来塑造项羽的形象的

【提示】首先,传神的语言和动作描写。项羽在鸿门宴中的语言动作并不多,却很能表现他的性格特征。项羽听到曹无伤的密报与范增的劝说后,大怒,决心“击破沛公军”,充分体现了其纠纠武夫的直率性格。可是当他听到项伯所说“今人有大功而击之,不义也”时,又立即改变了主意,答应“善遇”刘邦,并且告诉刘邦“此曹无伤言”,以至后来樊哙闯帐,礼遇有嘉。这一切充分体现了其沽名钓誉、寡谋轻信,在虚伪的“仁义”幌子下轻易妥协的软弱性格。宴会上范增多次示意杀刘邦,项羽置之不理;项庄舞剑,项伯护卫刘邦,他视若无睹。到樊哙闯帐,怒目而视,他不但没有暴跳如雷,反而称之为壮士,赐酒、生彘肩,赐坐。这又充分展现了他优柔寡断的性格。

其次,出色的细节描写。鸿门宴中,“项王、项伯东向坐;亚父(范增)南向坐……沛公(刘邦)北向坐,张良西向侍”的座次,表现了项羽自高自大、目空一切的性格弱点。古人言:骄兵必败。果然,鸿门宴上刘邦的一席谎言,竟使得他洋洋得意,失去了杀刘邦的最好时机。

此外,鲜明的对比描写。一方面表现在项羽在杀不杀刘邦这件事前后不一的态度上,反映了他的有勇无谋和优柔寡断;另一方面是项羽与刘邦的对比,反映了项羽的盲目自尊和夜郎自大的心理;再次是项羽与范增的对比,如结尾对刘邦所送礼物的不同表现:项羽安然收下,范增摔在地上,并用剑剁碎。范增的坚决果断,反衬了项羽的优柔寡断、自命不凡;范增老谋深算,更体现出项羽的幼稚轻率、不善权谋。

任务3:总结文章中次要人物的形象特征

【提示】张良:深谋远虑、处事谨慎、忠心耿耿。

樊哙:豪爽勇敢、英武过人、善言应变、有勇有智。

范增:老谋深算、主观武断、急躁骄横

项伯:重义气,无政治头脑。

文章解读

文章手法赏析

1.刻画人物方法的多样性。

①把人物推到矛盾冲突的尖端,表现人物的性格特征。如樊哙闯帐一层,双方斗争已经白热化,矛盾的焦点此时集中到樊哙和项羽身上。作者一方面写出了“突然”闯帐的樊哙勇猛而粗犷,另一方面又写出了闯帐成功后的樊哙善言而多辩,表现了樊哙智勇双全的性格特征,他出色地完成了保卫刘邦的任务。而写矛盾另一方面的项羽,先是因樊哙的闯帐而惊异赞赏,后是被樊哙数落而目瞪口呆,表现了项羽沽名钓誉、勇而无谋的性格特征。这些描写使人如临其境,如见其人。

②通过人物的语言、行动,表现人物的性格特征。如写刘邦谢罪一层,通过刘邦的花言巧语,委婉陈词,把刘邦的谙练权术、能屈能伸的面目刻画得淋漓尽致。写范增举玦,则以无声的行动表现范增暗示项羽要下决心杀掉刘邦的谋算;而范增“起,出,召项庄”这一连串动作,更表现了他一计不成、另谋计划欲杀刘邦的迫切心情。“此时无声胜有声”,因为范增是想暗中杀掉刘邦,故只能示意而不可言传,只能己方知而不欲对方知,描写可谓细致入微,合情合理。

③用对比的方法,互相衬托人物的性格特征。《鸿门宴》中作者共塑造了四对人物。刘邦与项羽,都是主帅,但性格各异。张良和范增都是谋士,两人都很有远见,但同中有异,张良从容不迫,冷静沉着,而范增急于求成,擅召项庄。樊哙与项庄都是勇士,各为主帅效命,樊哙粗中有细,项庄勇而寡谋。曹无伤和项伯都是内奸,由于两者在矛盾斗争中所起的作用不同,下场也就不同。不同的人物形象互相照应衬托,收到了相得益彰的效果。

2.结构完整,情节紧张紧凑,曲折生动,富有戏剧性。

故事自始至终以刘、项斗争为主要矛盾,中间插着项羽集团内部保刘派与杀刘派的次要矛盾。以曹无伤告密、范增说项始,以范增怒项、曹无伤被杀终,有开端,有发展,有高潮,有结局,前后有机地联系在一起。中间矛盾一环套一环,一路波澜起伏,可谓“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。尤其是矛盾发展到非常尖锐的地步,忽然又急转直下,情节又得到缓和。如“项羽大怒曰:‘旦日飨士卒,为击破沛公军!’”这就像弦上之箭,即将发射。再加上范增的“急击勿失”的建议,使弓弦拉得更紧。然而由于项伯的往返疏通,一场大战却骤然避免。又如“项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞”,这个难解难分的惊险场面,使人对刘邦的安危拭目以待,却被突然闯进的樊哙解了围。这样的情节安排,仿佛来如骤雨,去如轻烟,引人入胜,耐人寻味,富有戏剧性。

3.在材料的运用上,使用了各种笔法。

如“繁”(樊哙闯帐)、“简”(诛曹无伤)、“省”(项伯私见张良“具告以事”)、“复”(樊哙陈词)等手法的运用,都十分得当,收到了恰到好处的效果。

课后练习

1.重点文言知识挖空。

(1)项羽大怒曰:“旦日( )飨( )士卒,为击破沛公军!”

(2)项伯乃( )夜( )驰( )之( )沛公军( ),私( )见张良,具( )告以事,欲呼张良与俱( )去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡( )去不义,不可不语( )。”

(3)距( )关,毋内( )诸侯,秦地可尽王( )也。

(4)吾入关,秋毫不敢有所近,籍( )吏民,封府库,而待将军。所以( )遣将守关者,备他盗之出入( )与非常( )也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿( )伯具言臣之不敢倍( )德也。

(5)君王为人不忍。若( )入前为寿,寿毕( ),请以剑舞,因( )击沛公于坐,杀之。不者,若属( )皆且( )为所( )虏!”庄则入为寿。

(6)臣死且( )不避,卮酒安( )足( )辞( )!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举( ),刑( )人如恐不胜( ),天下皆叛之。

(7)大行不顾( )细谨,大礼不辞( )小让( )。如今人方( )为刀俎,我为鱼肉,何辞为( )?”于是遂去。乃令张良留谢( )。

2.阅读下面的文字,完成问题。

“鸿门宴”可谓是项羽与刘邦之争的一个转折点。有人说正是因为项羽在“鸿门宴”上的“一失足”,才酿成了他垓下被围、乌江自刎的“千古恨”,你是怎么看的?

答案与解析

1. (1)项羽大怒曰:“旦日(明天)飨(犒劳)士卒,为击破沛公军!”

(2)项伯乃(于是,就)夜(名作状,连夜)驰(骑着马快跑)之(往)沛公军(驻军地),私(私下)见张良,具(详细地)告以事,欲呼张良与俱(一起)去,曰:“毋从俱死也。”

(3)距(同“拒”,据守)关,毋内(同“纳”,接纳)诸侯,秦地可尽王(动词,称王)也。

(4)吾入关,秋毫不敢有所近,籍(造册登记)吏民,封府库,而待将军。所以(……的原因)遣将守关者,备他盗之出入(偏义复词,进入)与非常(指意外的变故)也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿(希望)伯具言臣之不敢倍(同“背”)德也。

(5)君王为人不忍。若(你)入前为寿,寿毕(完),请以剑舞,因(趁机)击沛公于坐,杀之。不者,若属(你们这些人)皆且(将)为所(被)虏!”庄则入为寿。

(6)臣死且(尚且)不避,卮酒安(怎么)足(值得)辞(推辞,拒绝)!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举(尽),刑(名作动,惩罚)人如恐不胜(尽),天下皆叛之。

(7)樊哙曰:“大行不顾(顾及)细谨,大礼不辞(推辞,拒绝)小让(谦让)。如今人方(正)为刀俎,我为鱼肉,何辞为(语气助词,用于句末,表示反问)?”于是遂去。乃令张良留谢(道歉)。

2. 观点一:项羽在“鸿门宴”上放走了劲敌刘邦,纵虎归山,的确留下了无穷隐患。“鸿门宴”拉开了楚汉之争的序幕,也预示了这场斗争的结局。

观点二:项羽的失败,关键在于其性格中的弱点。他寡谋轻信,自大轻敌,刚愎自用,不善用人,又带有赳赳武夫直率的性格,这注定了他只能是一个失败的英雄。

观点三:项羽的部下也有责任。范增急躁易怒,一旦计谋不成,徒做愤激讥诮之言,不但于事无补,而且触犯了项羽的忌讳。项伯、项庄,都是项羽的部将,一个徇私情泄露机密,保护刘邦,却以为是在成全项羽有度量的美名;一个在执行任务时,遇到干扰就放弃斗争,毫不觉察问题的严重性。项羽的失败,他们也应负一定的责任。

鸿门宴

司马迁

学习目标

1.通读文本,疏通文意,积累文言知识。

2.以分析项羽形象为主线,探究其败因。

3.赏析人物,体会叙事与人物刻画艺术。

4.认识史学价值,思考人物给人的启示。

知识拓展

1.作者

司马迁(约前145~约前90),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。夏阳(现在陕西韩城)人。继父职任太史令。因替投降匈奴的李陵辩护,入狱遭宫刑。出狱后任中书令(掌管皇帝机要文件),发愤著书,历尽艰辛,在公元前91年前后完成《史记》。

2.背景

这个故事发生在陈涉起义后的第四年(此前206年)。陈胜起义后,各地云起响应,其中有楚国贵族出身的项梁、项羽叔侄,有农民出身的刘邦。陈胜失败后,项梁扶楚怀王的孙子名叫心的作了楚王,刘邦也投靠了项梁。公元前207年,项梁战死,怀王派项羽等去救援被秦军围困的赵国,同时派刘邦领兵攻打函谷关。临行时,怀王与诸将约定,谁先入关,便封为关中王。项羽在钜鹿(今在河北)大败秦军,消灭了秦军的主力。同时,刘邦从黄河以南打进武关,攻下咸阳,秦王子婴投降。刘邦与当地父老约法三章,废除秦苛法,准备在关中称王。后来在谋士劝说下,退出咸阳,还军霸上,派兵把守函谷关,以防诸侯军入境。 项羽大破秦军后,听说刘邦已出咸阳,非常恼火,就攻破函谷关,直抵新丰鸿门。这时刘邦的左司马曹无伤暗中派人告诉项羽说刘邦想在关中称王。项羽听了,更加恼怒,决定第二天发兵攻打刘邦。刘邦面临危急的情况,在纷纭频仍的战斗中,产生了这一次酒宴上的斗争。

3.文化常识

史书体例

①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。

③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。

④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

《史记》中的篇目类别

三整体感知

1.预习自测

(1)注音

戟(jǐ) 眦(zì) 哙(kuài)

跽(jì) 彘(zhì) 啖(dàn)

戮(lù) 玦(jué) 瞋(chēn)

卮(zhī) 鲰(zōu) 飨(xiǎng)

(2)古今异义

①沛公居山东时

古义:崤山以东,泛指东方六国之地。

今义:指山东省。

②约为婚姻

古义:亲家,有婚姻关系的亲戚。

今义:由结婚而形成的夫妻关系。

③备他盗之出入与非常也

古义:指意外的变故。

今义:副词,很、非常。

④未有封侯之赏,而听细说

古义:小人的谗言。

今义:仔细说来。

2.图文梳理

课堂任务

任务1:从鸿门宴的座位安排,我们可以看出什么

【提示】从座次看人物:项羽、项伯东向坐。按古代礼仪,帝王与臣下相对时,帝王面南,臣下面北;宾主之间相对,则为宾东向,主西向;长幼之间相对,则长者东向,幼者西向。宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向侍坐。鸿门宴中“项王、项伯东向坐”,是最上位,范增南向坐,是第二位,再次是刘邦,张良则为侍坐。从座位可看出双方力量悬殊与项羽的自高自大。

任务2:作者是通过什么手法来塑造项羽的形象的

【提示】首先,传神的语言和动作描写。项羽在鸿门宴中的语言动作并不多,却很能表现他的性格特征。项羽听到曹无伤的密报与范增的劝说后,大怒,决心“击破沛公军”,充分体现了其纠纠武夫的直率性格。可是当他听到项伯所说“今人有大功而击之,不义也”时,又立即改变了主意,答应“善遇”刘邦,并且告诉刘邦“此曹无伤言”,以至后来樊哙闯帐,礼遇有嘉。这一切充分体现了其沽名钓誉、寡谋轻信,在虚伪的“仁义”幌子下轻易妥协的软弱性格。宴会上范增多次示意杀刘邦,项羽置之不理;项庄舞剑,项伯护卫刘邦,他视若无睹。到樊哙闯帐,怒目而视,他不但没有暴跳如雷,反而称之为壮士,赐酒、生彘肩,赐坐。这又充分展现了他优柔寡断的性格。

其次,出色的细节描写。鸿门宴中,“项王、项伯东向坐;亚父(范增)南向坐……沛公(刘邦)北向坐,张良西向侍”的座次,表现了项羽自高自大、目空一切的性格弱点。古人言:骄兵必败。果然,鸿门宴上刘邦的一席谎言,竟使得他洋洋得意,失去了杀刘邦的最好时机。

此外,鲜明的对比描写。一方面表现在项羽在杀不杀刘邦这件事前后不一的态度上,反映了他的有勇无谋和优柔寡断;另一方面是项羽与刘邦的对比,反映了项羽的盲目自尊和夜郎自大的心理;再次是项羽与范增的对比,如结尾对刘邦所送礼物的不同表现:项羽安然收下,范增摔在地上,并用剑剁碎。范增的坚决果断,反衬了项羽的优柔寡断、自命不凡;范增老谋深算,更体现出项羽的幼稚轻率、不善权谋。

任务3:总结文章中次要人物的形象特征

【提示】张良:深谋远虑、处事谨慎、忠心耿耿。

樊哙:豪爽勇敢、英武过人、善言应变、有勇有智。

范增:老谋深算、主观武断、急躁骄横

项伯:重义气,无政治头脑。

文章解读

文章手法赏析

1.刻画人物方法的多样性。

①把人物推到矛盾冲突的尖端,表现人物的性格特征。如樊哙闯帐一层,双方斗争已经白热化,矛盾的焦点此时集中到樊哙和项羽身上。作者一方面写出了“突然”闯帐的樊哙勇猛而粗犷,另一方面又写出了闯帐成功后的樊哙善言而多辩,表现了樊哙智勇双全的性格特征,他出色地完成了保卫刘邦的任务。而写矛盾另一方面的项羽,先是因樊哙的闯帐而惊异赞赏,后是被樊哙数落而目瞪口呆,表现了项羽沽名钓誉、勇而无谋的性格特征。这些描写使人如临其境,如见其人。

②通过人物的语言、行动,表现人物的性格特征。如写刘邦谢罪一层,通过刘邦的花言巧语,委婉陈词,把刘邦的谙练权术、能屈能伸的面目刻画得淋漓尽致。写范增举玦,则以无声的行动表现范增暗示项羽要下决心杀掉刘邦的谋算;而范增“起,出,召项庄”这一连串动作,更表现了他一计不成、另谋计划欲杀刘邦的迫切心情。“此时无声胜有声”,因为范增是想暗中杀掉刘邦,故只能示意而不可言传,只能己方知而不欲对方知,描写可谓细致入微,合情合理。

③用对比的方法,互相衬托人物的性格特征。《鸿门宴》中作者共塑造了四对人物。刘邦与项羽,都是主帅,但性格各异。张良和范增都是谋士,两人都很有远见,但同中有异,张良从容不迫,冷静沉着,而范增急于求成,擅召项庄。樊哙与项庄都是勇士,各为主帅效命,樊哙粗中有细,项庄勇而寡谋。曹无伤和项伯都是内奸,由于两者在矛盾斗争中所起的作用不同,下场也就不同。不同的人物形象互相照应衬托,收到了相得益彰的效果。

2.结构完整,情节紧张紧凑,曲折生动,富有戏剧性。

故事自始至终以刘、项斗争为主要矛盾,中间插着项羽集团内部保刘派与杀刘派的次要矛盾。以曹无伤告密、范增说项始,以范增怒项、曹无伤被杀终,有开端,有发展,有高潮,有结局,前后有机地联系在一起。中间矛盾一环套一环,一路波澜起伏,可谓“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。尤其是矛盾发展到非常尖锐的地步,忽然又急转直下,情节又得到缓和。如“项羽大怒曰:‘旦日飨士卒,为击破沛公军!’”这就像弦上之箭,即将发射。再加上范增的“急击勿失”的建议,使弓弦拉得更紧。然而由于项伯的往返疏通,一场大战却骤然避免。又如“项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞”,这个难解难分的惊险场面,使人对刘邦的安危拭目以待,却被突然闯进的樊哙解了围。这样的情节安排,仿佛来如骤雨,去如轻烟,引人入胜,耐人寻味,富有戏剧性。

3.在材料的运用上,使用了各种笔法。

如“繁”(樊哙闯帐)、“简”(诛曹无伤)、“省”(项伯私见张良“具告以事”)、“复”(樊哙陈词)等手法的运用,都十分得当,收到了恰到好处的效果。

课后练习

1.重点文言知识挖空。

(1)项羽大怒曰:“旦日( )飨( )士卒,为击破沛公军!”

(2)项伯乃( )夜( )驰( )之( )沛公军( ),私( )见张良,具( )告以事,欲呼张良与俱( )去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡( )去不义,不可不语( )。”

(3)距( )关,毋内( )诸侯,秦地可尽王( )也。

(4)吾入关,秋毫不敢有所近,籍( )吏民,封府库,而待将军。所以( )遣将守关者,备他盗之出入( )与非常( )也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿( )伯具言臣之不敢倍( )德也。

(5)君王为人不忍。若( )入前为寿,寿毕( ),请以剑舞,因( )击沛公于坐,杀之。不者,若属( )皆且( )为所( )虏!”庄则入为寿。

(6)臣死且( )不避,卮酒安( )足( )辞( )!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举( ),刑( )人如恐不胜( ),天下皆叛之。

(7)大行不顾( )细谨,大礼不辞( )小让( )。如今人方( )为刀俎,我为鱼肉,何辞为( )?”于是遂去。乃令张良留谢( )。

2.阅读下面的文字,完成问题。

“鸿门宴”可谓是项羽与刘邦之争的一个转折点。有人说正是因为项羽在“鸿门宴”上的“一失足”,才酿成了他垓下被围、乌江自刎的“千古恨”,你是怎么看的?

答案与解析

1. (1)项羽大怒曰:“旦日(明天)飨(犒劳)士卒,为击破沛公军!”

(2)项伯乃(于是,就)夜(名作状,连夜)驰(骑着马快跑)之(往)沛公军(驻军地),私(私下)见张良,具(详细地)告以事,欲呼张良与俱(一起)去,曰:“毋从俱死也。”

(3)距(同“拒”,据守)关,毋内(同“纳”,接纳)诸侯,秦地可尽王(动词,称王)也。

(4)吾入关,秋毫不敢有所近,籍(造册登记)吏民,封府库,而待将军。所以(……的原因)遣将守关者,备他盗之出入(偏义复词,进入)与非常(指意外的变故)也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿(希望)伯具言臣之不敢倍(同“背”)德也。

(5)君王为人不忍。若(你)入前为寿,寿毕(完),请以剑舞,因(趁机)击沛公于坐,杀之。不者,若属(你们这些人)皆且(将)为所(被)虏!”庄则入为寿。

(6)臣死且(尚且)不避,卮酒安(怎么)足(值得)辞(推辞,拒绝)!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举(尽),刑(名作动,惩罚)人如恐不胜(尽),天下皆叛之。

(7)樊哙曰:“大行不顾(顾及)细谨,大礼不辞(推辞,拒绝)小让(谦让)。如今人方(正)为刀俎,我为鱼肉,何辞为(语气助词,用于句末,表示反问)?”于是遂去。乃令张良留谢(道歉)。

2. 观点一:项羽在“鸿门宴”上放走了劲敌刘邦,纵虎归山,的确留下了无穷隐患。“鸿门宴”拉开了楚汉之争的序幕,也预示了这场斗争的结局。

观点二:项羽的失败,关键在于其性格中的弱点。他寡谋轻信,自大轻敌,刚愎自用,不善用人,又带有赳赳武夫直率的性格,这注定了他只能是一个失败的英雄。

观点三:项羽的部下也有责任。范增急躁易怒,一旦计谋不成,徒做愤激讥诮之言,不但于事无补,而且触犯了项羽的忌讳。项伯、项庄,都是项羽的部将,一个徇私情泄露机密,保护刘邦,却以为是在成全项羽有度量的美名;一个在执行任务时,遇到干扰就放弃斗争,毫不觉察问题的严重性。项羽的失败,他们也应负一定的责任。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])