01古诗三首(第2课时)(智乐园课件)

文档属性

| 名称 | 01古诗三首(第2课时)(智乐园课件) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-09 15:05:52 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

01 古诗三首

(第2课时)

1.古诗三首

②惠崇春江晚景

[宋] 苏 轼

小知识

1.古诗三首

苏轼(1037-1101),字子瞻,世称苏东坡。汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,北

宋文学家、书法家、画家。有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》等传世。

精读感悟

1.古诗三首

请同学们齐读这首诗。

惠崇春江晚景 [宋]苏 轼

竹外/桃花/三两枝,

春江/水暖/鸭先知。

蒌蒿/满地/芦芽短,

正是/河豚/欲上时。

lóu hāo

tún

精读感悟

1.古诗三首

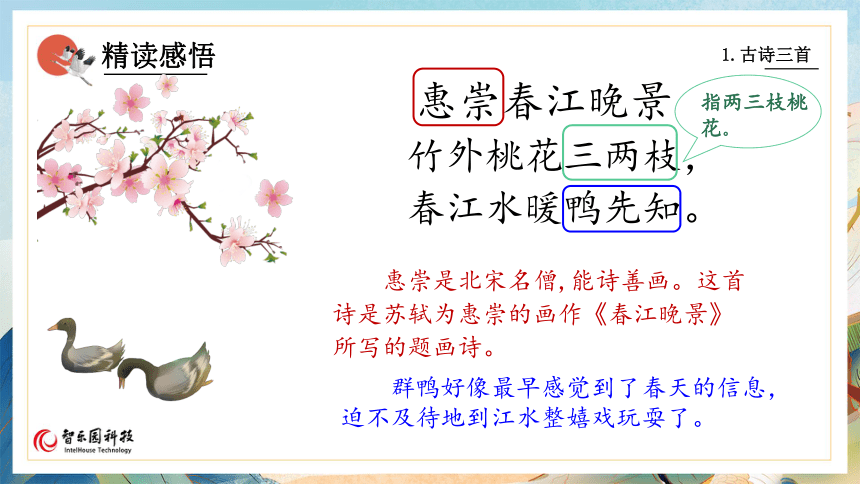

惠崇春江晚景

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

惠崇是北宋名僧,能诗善画。这首诗是苏轼为惠崇的画作《春江晚景》所写的题画诗。

指两三枝桃花。

群鸭好像最早感觉到了春天的信息,

迫不及待地到江水整嬉戏玩耍了。

精读感悟

1.古诗三首

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

诗意:

竹林外两三枝桃花初放,鸭子在水中游戏,它们最先察觉了初春江水的回暖。

精读感悟

1.古诗三首

蒌蒿满地芦芽短,

诗意:

河滩上已经满是蒌蒿,芦笋也开始抽芽。

蒌蒿:草名,有青蒿、

白蒿等种。

芦芽:芦苇

的嫩芽。

满地的蒌蒿、短短的芦芽,黄绿相间,艳丽迷人, 呈现出一派春意盎然、欣欣向荣的景象。

精读感悟

1.古诗三首

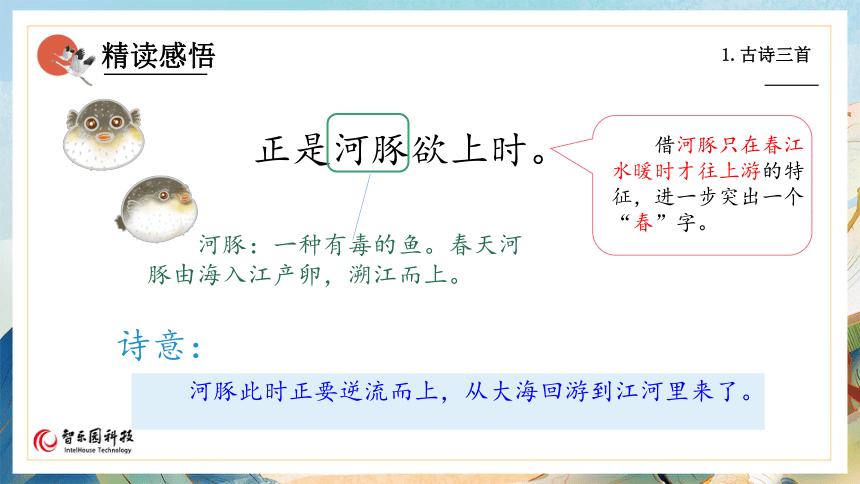

正是河豚欲上时。

诗意:

河豚此时正要逆流而上,从大海回游到江河里来了。

借河豚只在春江水暖时才往上游的特征,进一步突出一个“春”字。

河豚:一种有毒的鱼。春天河豚由海入江产卵,溯江而上。

精读感悟

1.古诗三首

“正是河豚欲上时”是画面上的景物吗?

不是,这是作者通过观察岸上、水面之物引发的联想,它在告诉人们:桃花开放、春江水暖、蒌蒿满地、芦苇冒尖,也就是河豚上游产卵繁殖的季节。

精读感悟

1.古诗三首

惠崇春江晚景

[宋]苏 轼

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,

正是河豚欲上时。

1.这首诗描写的是什么时令的景物?

这首诗描写的是春季景象,而且是早春的时候。

2.诗中哪些意象能够表明这一时令特征?

竹、桃花、江水、鸭子、蒌蒿、芦芽、河豚。

结构梳理

1.古诗三首

惠崇春江晚景

竹子 桃花 水暖 鸭

生机勃勃的春景

蒌蒿 芦芽 河豚

主题概括

1.古诗三首

这首诗描写了早春时节的春江景色,抒发对早春的喜悦和礼赞之情。全诗春意浓郁、生机蓬勃,给人以清新,舒畅之感。

1.古诗三首

③三衢道中

[宋] 曾 几

小知识

1.古诗三首

曾几(1084-1166),字吉甫,自号茶山居士。南宋诗人。其诗风格清淡,词意明白,语言流爽轻快,形象也较为生动,内容多写个人日常生活,亦有抒写爱国抗金之作。

精读感悟

1.古诗三首

请同学们齐读这首诗。

三衢道中

[宋]曾 几

梅子/黄时/日日晴,

小溪/泛尽/却山行。

绿荫/不减/来时路,

添得/黄鹂/四五声。

qú

精读感悟

1.古诗三首

三衢道中

梅子黄时日日晴,

小溪泛尽却山行。

写天晴,也是写诗人的愉快心情。

三衢:地名,在今浙江衢州一带。

小溪泛尽:乘小船到小溪的尽头。

却:再,又。

精读感悟

1.古诗三首

梅子黄时日日晴,

小溪泛尽却山行。

诗意:

梅子黄透了的时候,天天都是晴朗的好天气。乘小舟沿着小溪而行,走到了小溪的尽头,再改走山路继续前行。

精读感悟

1.古诗三首

阴:树荫。

绿阴不减来时路,

添得黄鹂四五声。

来时路:游山归来的路。

写黄鹂声路边绿林中又增添了几声悦耳的黄莺的鸣叫声为三衢山道中增添了无穷的生机和意趣。

精读感悟

1.古诗三首

绿阴不减来时路,

添得黄鹂四五声。

诗意:

山路上苍翠的树,与来的时候一样浓密,深林丛中传来几声黄鹂的欢鸣声,比来时更增添了些幽趣。

精读感悟

1.古诗三首

三衢道中

[宋]曾 几

梅子黄时日日晴,

小溪泛尽却山行。

绿阴不减来时路,

添得黄鹂四五声。

这首诗写的是什么季节?从哪些意象可以推知?

初夏。

从梅子黄时,绿阴不减,黄鹂声可以推知。

结构梳理

1.古诗三首

三衢道中

梅子黄时 小溪泛尽 山行

黄梅天

舍舟登岸

绿树浓阴

黄鹂鸣啼

绿荫 黄鹂四五声

主题概括

1.古诗三首

这是一首纪行诗,写诗人行于三衢道中的见闻感受。这首诗抒发了诗人山行时的愉悦欢快的心情。

巩固练习

1.古诗三首

我会填

惠崇春江晚景

竹外( )三两枝,

春江水暖( ) 先知。

蒌蒿满地( )短,

正是( )欲上时。

桃花

鸭

芦芽

河豚

晴

小溪

绿阴

黄鹂

三衢道中

梅子黄时日( ),

( )泛尽却山行。

( )不减来时路,

添得( )四五声。

课后拓展

1.古诗三首

绝 句

[唐]杜 甫

好雨知时节,

当春乃发生。

随风潜入夜,

润物细无声。

01 古诗三首

(第2课时)

1.古诗三首

②惠崇春江晚景

[宋] 苏 轼

小知识

1.古诗三首

苏轼(1037-1101),字子瞻,世称苏东坡。汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,北

宋文学家、书法家、画家。有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》等传世。

精读感悟

1.古诗三首

请同学们齐读这首诗。

惠崇春江晚景 [宋]苏 轼

竹外/桃花/三两枝,

春江/水暖/鸭先知。

蒌蒿/满地/芦芽短,

正是/河豚/欲上时。

lóu hāo

tún

精读感悟

1.古诗三首

惠崇春江晚景

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

惠崇是北宋名僧,能诗善画。这首诗是苏轼为惠崇的画作《春江晚景》所写的题画诗。

指两三枝桃花。

群鸭好像最早感觉到了春天的信息,

迫不及待地到江水整嬉戏玩耍了。

精读感悟

1.古诗三首

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

诗意:

竹林外两三枝桃花初放,鸭子在水中游戏,它们最先察觉了初春江水的回暖。

精读感悟

1.古诗三首

蒌蒿满地芦芽短,

诗意:

河滩上已经满是蒌蒿,芦笋也开始抽芽。

蒌蒿:草名,有青蒿、

白蒿等种。

芦芽:芦苇

的嫩芽。

满地的蒌蒿、短短的芦芽,黄绿相间,艳丽迷人, 呈现出一派春意盎然、欣欣向荣的景象。

精读感悟

1.古诗三首

正是河豚欲上时。

诗意:

河豚此时正要逆流而上,从大海回游到江河里来了。

借河豚只在春江水暖时才往上游的特征,进一步突出一个“春”字。

河豚:一种有毒的鱼。春天河豚由海入江产卵,溯江而上。

精读感悟

1.古诗三首

“正是河豚欲上时”是画面上的景物吗?

不是,这是作者通过观察岸上、水面之物引发的联想,它在告诉人们:桃花开放、春江水暖、蒌蒿满地、芦苇冒尖,也就是河豚上游产卵繁殖的季节。

精读感悟

1.古诗三首

惠崇春江晚景

[宋]苏 轼

竹外桃花三两枝,

春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,

正是河豚欲上时。

1.这首诗描写的是什么时令的景物?

这首诗描写的是春季景象,而且是早春的时候。

2.诗中哪些意象能够表明这一时令特征?

竹、桃花、江水、鸭子、蒌蒿、芦芽、河豚。

结构梳理

1.古诗三首

惠崇春江晚景

竹子 桃花 水暖 鸭

生机勃勃的春景

蒌蒿 芦芽 河豚

主题概括

1.古诗三首

这首诗描写了早春时节的春江景色,抒发对早春的喜悦和礼赞之情。全诗春意浓郁、生机蓬勃,给人以清新,舒畅之感。

1.古诗三首

③三衢道中

[宋] 曾 几

小知识

1.古诗三首

曾几(1084-1166),字吉甫,自号茶山居士。南宋诗人。其诗风格清淡,词意明白,语言流爽轻快,形象也较为生动,内容多写个人日常生活,亦有抒写爱国抗金之作。

精读感悟

1.古诗三首

请同学们齐读这首诗。

三衢道中

[宋]曾 几

梅子/黄时/日日晴,

小溪/泛尽/却山行。

绿荫/不减/来时路,

添得/黄鹂/四五声。

qú

精读感悟

1.古诗三首

三衢道中

梅子黄时日日晴,

小溪泛尽却山行。

写天晴,也是写诗人的愉快心情。

三衢:地名,在今浙江衢州一带。

小溪泛尽:乘小船到小溪的尽头。

却:再,又。

精读感悟

1.古诗三首

梅子黄时日日晴,

小溪泛尽却山行。

诗意:

梅子黄透了的时候,天天都是晴朗的好天气。乘小舟沿着小溪而行,走到了小溪的尽头,再改走山路继续前行。

精读感悟

1.古诗三首

阴:树荫。

绿阴不减来时路,

添得黄鹂四五声。

来时路:游山归来的路。

写黄鹂声路边绿林中又增添了几声悦耳的黄莺的鸣叫声为三衢山道中增添了无穷的生机和意趣。

精读感悟

1.古诗三首

绿阴不减来时路,

添得黄鹂四五声。

诗意:

山路上苍翠的树,与来的时候一样浓密,深林丛中传来几声黄鹂的欢鸣声,比来时更增添了些幽趣。

精读感悟

1.古诗三首

三衢道中

[宋]曾 几

梅子黄时日日晴,

小溪泛尽却山行。

绿阴不减来时路,

添得黄鹂四五声。

这首诗写的是什么季节?从哪些意象可以推知?

初夏。

从梅子黄时,绿阴不减,黄鹂声可以推知。

结构梳理

1.古诗三首

三衢道中

梅子黄时 小溪泛尽 山行

黄梅天

舍舟登岸

绿树浓阴

黄鹂鸣啼

绿荫 黄鹂四五声

主题概括

1.古诗三首

这是一首纪行诗,写诗人行于三衢道中的见闻感受。这首诗抒发了诗人山行时的愉悦欢快的心情。

巩固练习

1.古诗三首

我会填

惠崇春江晚景

竹外( )三两枝,

春江水暖( ) 先知。

蒌蒿满地( )短,

正是( )欲上时。

桃花

鸭

芦芽

河豚

晴

小溪

绿阴

黄鹂

三衢道中

梅子黄时日( ),

( )泛尽却山行。

( )不减来时路,

添得( )四五声。

课后拓展

1.古诗三首

绝 句

[唐]杜 甫

好雨知时节,

当春乃发生。

随风潜入夜,

润物细无声。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地