第6课 北宋的政治 同步教案

图片预览

文档简介

世界

第6课 北宋的政治

教学目标分析

1.知道北宋建立的概况,能够识读《北宋时期形势图(1111年)》等,据此分析北宋周边的形势。(时空观念)

2.能够运用可信史料说明北宋强化中央集权和重文轻武的政策,据此概括北宋政治的特点,并分析其形成的原因及产生的影响。(史料实证、历史解释)

3.能够从政治、经济、军事等方面分析王安石变法的背景,能够运用相关材料,在一定时空背景下评价王安石变法,认识改革是历史发展的必然要求和推动力,改革不是一帆风顺的。(唯物史观、历史解释)

教材内容分析

【本课结构】

本课讲述了北宋建立的过程以及宋太祖采取的一系列强化中央集权的措施,着重讲述了重文轻武政策的施行。要一分为二、全面地认识和分析宋朝为消除唐末武将专权的积弊所采取的一系列措施。知道王安石变法的原因、内容及作用。

【本课重难点】

重点:宋太祖强化中央集权的措施。

难点:对重文轻武政策的评价;对北宋中期社会危机的认识。

【新课导入】

电视剧《赵匡胤传奇》讲述了五代十国时期,神州血雨腥风,百姓在死亡线上挣扎。乱世出英雄,赵匡胤在投奔郭威之后,因高平之战的出色表现,成为禁军的高级将领。之后,赵匡胤逐渐在禁军中形成自己的势力,结“义社十兄弟”。在柴荣病死后,赵匡胤发动陈桥兵变,废周自立。之后,他与后继者采取先南后北的方针,陆续攻灭了割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

赵匡胤实行“重文抑武”的国策,开创了大宋的辉煌盛世。这节课就让我们一起重回宋朝。

【新课讲授】

一、宋太祖强化中央集权

多媒体出示图片(右图),简介宋太祖的生平。

学生自读教材,梳理北宋的建立过程。

教师讲述陈桥兵变的过程,之后讲述宋朝建立时,五代十国的分裂局面还没有完全结束,但是宋太祖并没有马上投入统一全国的军事行动,而是先致力于解决内政问题。

出示资料:

秦汉六朝以来,有叛将,无叛兵。至唐中叶以后,则方镇兵变,比比而是。

——赵翼《廿二史札记》

文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。

——《旧唐书》

教师提问:以上资料反映了什么问题 为什么宋太祖要强化中央集权

学生回答:唐末以来藩镇割据严重,武将专权。正是因为唐末以来武将专权的积弊,使得宋太祖要强化中央集权。

教师组织学生阅读教材“相关史事”,了解“杯酒释兵权”的典故,并提问这一典故体现了宋太祖强化中央集权是从哪一方面入手的。

学生回答:从军队入手,收回兵权。

教师补充:解除禁军高级将领的兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领,定期换防。

多媒体出示材料:

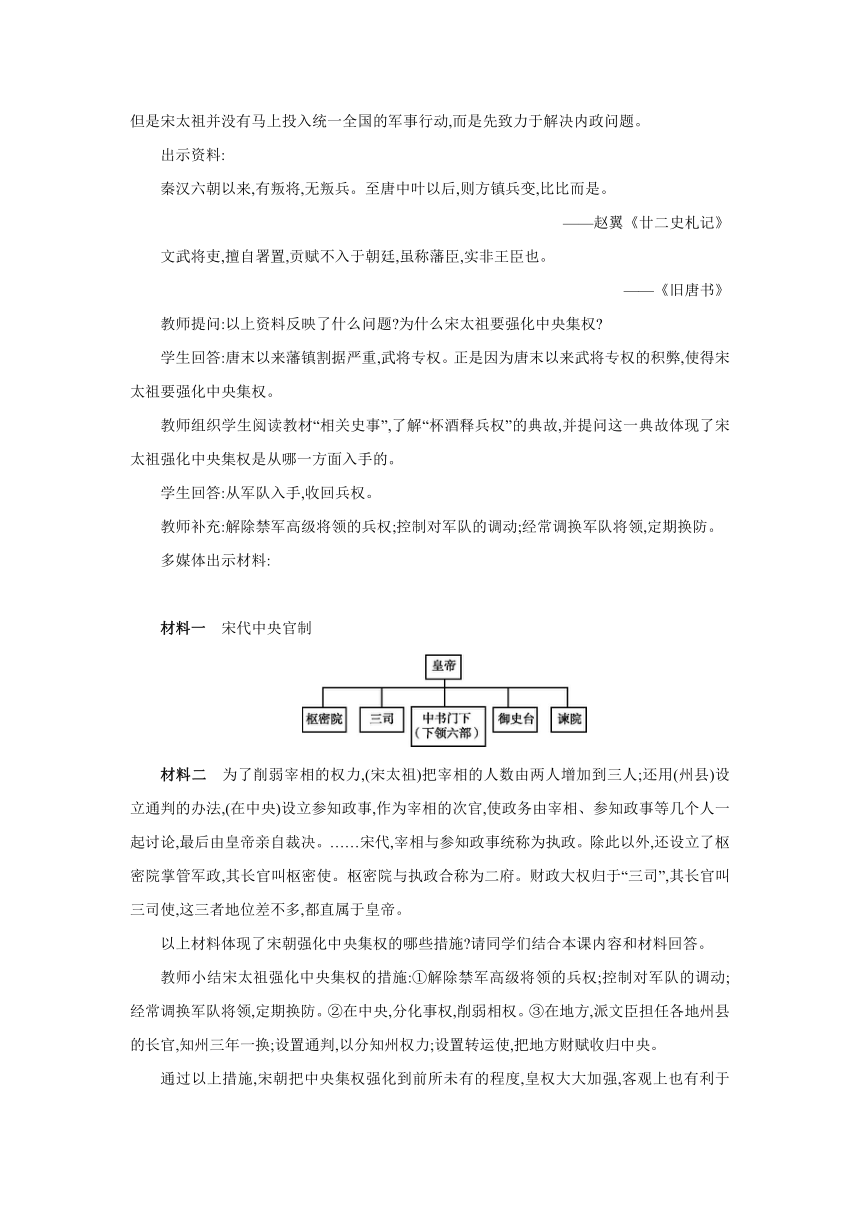

材料一 宋代中央官制

材料二 为了削弱宰相的权力,(宋太祖)把宰相的人数由两人增加到三人;还用(州县)设立通判的办法,(在中央)设立参知政事,作为宰相的次官,使政务由宰相、参知政事等几个人一起讨论,最后由皇帝亲自裁决。……宋代,宰相与参知政事统称为执政。除此以外,还设立了枢密院掌管军政,其长官叫枢密使。枢密院与执政合称为二府。财政大权归于“三司”,其长官叫三司使,这三者地位差不多,都直属于皇帝。

以上材料体现了宋朝强化中央集权的哪些措施 请同学们结合本课内容和材料回答。

教师小结宋太祖强化中央集权的措施:①解除禁军高级将领的兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领,定期换防。②在中央,分化事权,削弱相权。③在地方,派文臣担任各地州县的长官,知州三年一换;设置通判,以分知州权力;设置转运使,把地方财赋收归中央。

通过以上措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强,客观上也有利于当时社会经济的发展。但是这些措施又有很大的局限性,如实行兵将分离的政策,带来了将帅无权、指挥不灵的问题,以致军队战斗力削弱,这也是后来北宋无法阻挡辽、西夏进攻的根源;再如,为了分权造成冗官现象,致使行政效率低下。总之,北宋实行的强化中央集权的措施,一定时期起到了巩固政权的作用,但对宋代历史的消极影响也是十分巨大的。

二、重文轻武的政策

多媒体出示材料:

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高楼,书中自有黄金屋。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

以上诗句出自宋真宗赵恒的《励学篇》。通过这首诗可知宋朝最重视什么

学生回答,教师补充:宋朝的重文轻武政策与五代十国的尚武轻文截然相反,这是为什么呢 接下来我们一起学习宋朝的重文轻武政策。

请同学们认真阅读教材内容,找出实施此项政策的原因、具体措施和影响。

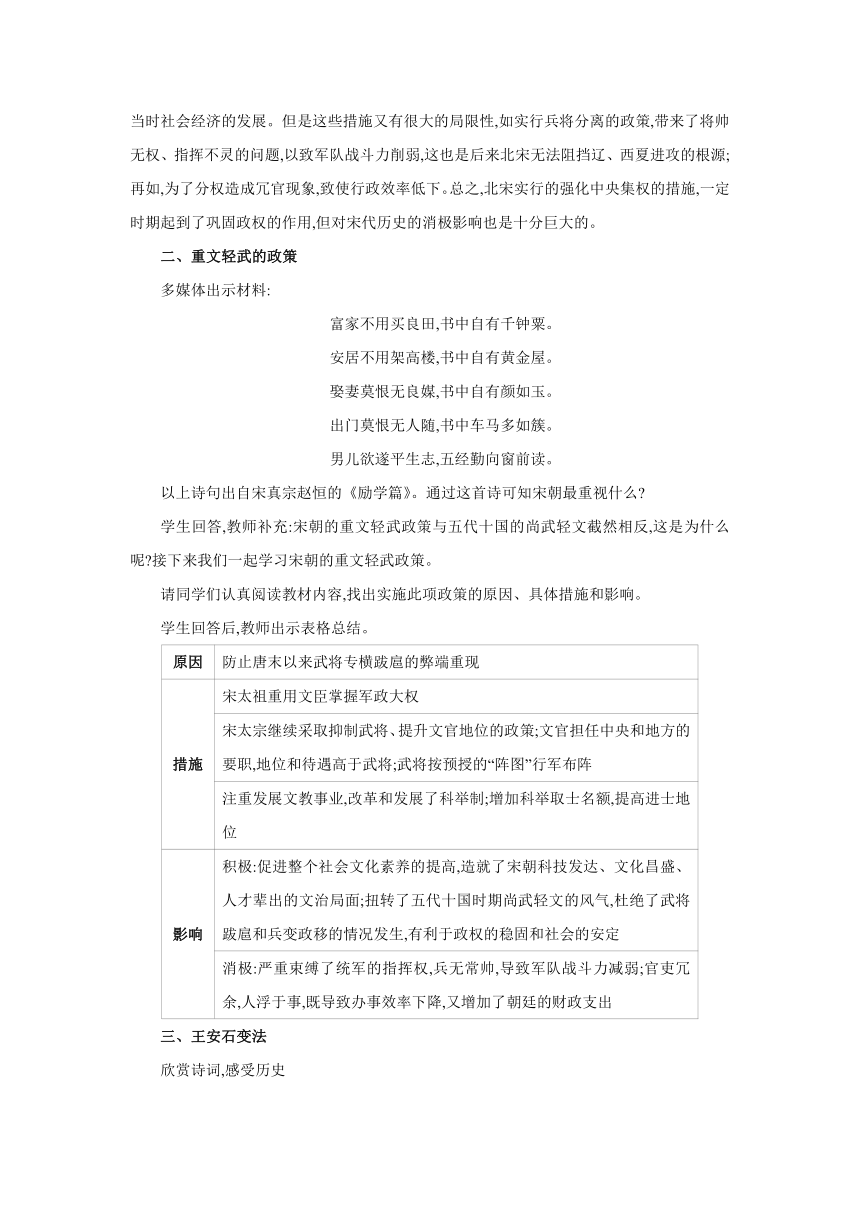

学生回答后,教师出示表格总结。

原因 防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

措施 宋太祖重用文臣掌握军政大权

宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策;文官担任中央和地方的要职,地位和待遇高于武将;武将按预授的“阵图”行军布阵

注重发展文教事业,改革和发展了科举制;增加科举取士名额,提高进士地位

影响 积极:促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面;扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定

消极:严重束缚了统军的指挥权,兵无常帅,导致军队战斗力减弱;官吏冗余,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出

三、王安石变法

欣赏诗词,感受历史

悲愁白日天地昏,路旁过者无颜色。 ——变法前景象

麦行千里不见土,连山没云皆种黍。 ——变法后的农民生活

一民之生重天下,君子忍与争秋毫 ——王安石《收盐》

汤武偶相逢,风虎云龙,兴王只在笑谈中。直至如今千载后,谁与争功。

——王安石《浪淘沙》

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

——王安石《元日》

《元日》通过对新年(元旦)新气象的描写,抒发王安石执政变法,除旧布新,强国富民的抱负和乐观自信的情绪。

北宋中期出现严重的社会危机,为了挽救封建统治,王安石在宋神宗的支持下进行了变法。王安石变法面临怎样的命运 变法又起到了什么作用呢 (由此进入)

1.王安石变法的背景

请学生据教材回答。

2.王安石变法的内容

角色扮演,深入历史

(1)假如你是当时社会的一个农民,王安石变法给你的生产和生活带来的变化有哪些 为什么

(2)假如你是当时社会的一个富商或大地主,王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系 为什么

(3)假如你正在当时的军队服役,王安石变法给你的军旅生涯带来的变化主要有哪些 为什么

3.变法的命运

探究问题,细化难点

提问:大地主、大官僚和大商人为什么反对变法

学生回答后,教师归纳:①变法触犯了大地主、大官僚、大商人的利益,遭到大地主、大官僚的阻挠和破坏。②宋神宗死后,司马光任宰相,废除了新法。

思考问题,升华情感

你从王安石变法中得到了什么启示

①改革是历史发展的要求和产物。改革是革除社会弊政、促进社会发展和国家强盛的重要手段。②改革是艰辛的,必然充满阻力,改革不是一帆风顺的。

【板书设计】

教材活动答案

【材料研读】

1.《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。(教材P30)

[答案] 职权:涉及兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断这些地方行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。

作用:加强了对地方官的监察和控制,防止知州职权过重,专擅作大。

2.宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨 为什么当时的人不以从军为荣 (教材P30)

[答案] 北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权、抑制武将地位的措施,实行重文轻武政策;武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感慨。

社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此不再以从军为荣。

【课后活动】

1.赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么 宋太祖对此采取了哪些措施 (教材P32)

[答案] “权”指的是节度使的行政权力。宋太祖委派文臣担任地方州县的长官,从而剥夺了节度使的行政权力。“钱”指的是地方财权,即原来节度使在地方收取税赋的权力。宋太祖下令予以取消,除各州留一部分作为地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控;后来又设转运使,把地方财赋收归中央。“兵”指的是节度使的兵权。宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并且对军队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将,将不专兵;中央设枢密院掌握军队的调动、训练和供给之权。

2.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。(教材P32)

中央机构的要职由文臣出任。 ( √ )

文臣掌握国家的军事大权。 ( √ )

派文臣担任地方的知州。 ( √ )

知州的权力很大,不受牵制。 ( × )

扩大科举考试录取的名额。 ( √ )

武将只有调动军队的权力。 ( × )

教学资源链接

第6课 北宋的政治

教学目标分析

1.知道北宋建立的概况,能够识读《北宋时期形势图(1111年)》等,据此分析北宋周边的形势。(时空观念)

2.能够运用可信史料说明北宋强化中央集权和重文轻武的政策,据此概括北宋政治的特点,并分析其形成的原因及产生的影响。(史料实证、历史解释)

3.能够从政治、经济、军事等方面分析王安石变法的背景,能够运用相关材料,在一定时空背景下评价王安石变法,认识改革是历史发展的必然要求和推动力,改革不是一帆风顺的。(唯物史观、历史解释)

教材内容分析

【本课结构】

本课讲述了北宋建立的过程以及宋太祖采取的一系列强化中央集权的措施,着重讲述了重文轻武政策的施行。要一分为二、全面地认识和分析宋朝为消除唐末武将专权的积弊所采取的一系列措施。知道王安石变法的原因、内容及作用。

【本课重难点】

重点:宋太祖强化中央集权的措施。

难点:对重文轻武政策的评价;对北宋中期社会危机的认识。

【新课导入】

电视剧《赵匡胤传奇》讲述了五代十国时期,神州血雨腥风,百姓在死亡线上挣扎。乱世出英雄,赵匡胤在投奔郭威之后,因高平之战的出色表现,成为禁军的高级将领。之后,赵匡胤逐渐在禁军中形成自己的势力,结“义社十兄弟”。在柴荣病死后,赵匡胤发动陈桥兵变,废周自立。之后,他与后继者采取先南后北的方针,陆续攻灭了割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

赵匡胤实行“重文抑武”的国策,开创了大宋的辉煌盛世。这节课就让我们一起重回宋朝。

【新课讲授】

一、宋太祖强化中央集权

多媒体出示图片(右图),简介宋太祖的生平。

学生自读教材,梳理北宋的建立过程。

教师讲述陈桥兵变的过程,之后讲述宋朝建立时,五代十国的分裂局面还没有完全结束,但是宋太祖并没有马上投入统一全国的军事行动,而是先致力于解决内政问题。

出示资料:

秦汉六朝以来,有叛将,无叛兵。至唐中叶以后,则方镇兵变,比比而是。

——赵翼《廿二史札记》

文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。

——《旧唐书》

教师提问:以上资料反映了什么问题 为什么宋太祖要强化中央集权

学生回答:唐末以来藩镇割据严重,武将专权。正是因为唐末以来武将专权的积弊,使得宋太祖要强化中央集权。

教师组织学生阅读教材“相关史事”,了解“杯酒释兵权”的典故,并提问这一典故体现了宋太祖强化中央集权是从哪一方面入手的。

学生回答:从军队入手,收回兵权。

教师补充:解除禁军高级将领的兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领,定期换防。

多媒体出示材料:

材料一 宋代中央官制

材料二 为了削弱宰相的权力,(宋太祖)把宰相的人数由两人增加到三人;还用(州县)设立通判的办法,(在中央)设立参知政事,作为宰相的次官,使政务由宰相、参知政事等几个人一起讨论,最后由皇帝亲自裁决。……宋代,宰相与参知政事统称为执政。除此以外,还设立了枢密院掌管军政,其长官叫枢密使。枢密院与执政合称为二府。财政大权归于“三司”,其长官叫三司使,这三者地位差不多,都直属于皇帝。

以上材料体现了宋朝强化中央集权的哪些措施 请同学们结合本课内容和材料回答。

教师小结宋太祖强化中央集权的措施:①解除禁军高级将领的兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领,定期换防。②在中央,分化事权,削弱相权。③在地方,派文臣担任各地州县的长官,知州三年一换;设置通判,以分知州权力;设置转运使,把地方财赋收归中央。

通过以上措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强,客观上也有利于当时社会经济的发展。但是这些措施又有很大的局限性,如实行兵将分离的政策,带来了将帅无权、指挥不灵的问题,以致军队战斗力削弱,这也是后来北宋无法阻挡辽、西夏进攻的根源;再如,为了分权造成冗官现象,致使行政效率低下。总之,北宋实行的强化中央集权的措施,一定时期起到了巩固政权的作用,但对宋代历史的消极影响也是十分巨大的。

二、重文轻武的政策

多媒体出示材料:

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高楼,书中自有黄金屋。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

以上诗句出自宋真宗赵恒的《励学篇》。通过这首诗可知宋朝最重视什么

学生回答,教师补充:宋朝的重文轻武政策与五代十国的尚武轻文截然相反,这是为什么呢 接下来我们一起学习宋朝的重文轻武政策。

请同学们认真阅读教材内容,找出实施此项政策的原因、具体措施和影响。

学生回答后,教师出示表格总结。

原因 防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

措施 宋太祖重用文臣掌握军政大权

宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策;文官担任中央和地方的要职,地位和待遇高于武将;武将按预授的“阵图”行军布阵

注重发展文教事业,改革和发展了科举制;增加科举取士名额,提高进士地位

影响 积极:促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面;扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定

消极:严重束缚了统军的指挥权,兵无常帅,导致军队战斗力减弱;官吏冗余,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出

三、王安石变法

欣赏诗词,感受历史

悲愁白日天地昏,路旁过者无颜色。 ——变法前景象

麦行千里不见土,连山没云皆种黍。 ——变法后的农民生活

一民之生重天下,君子忍与争秋毫 ——王安石《收盐》

汤武偶相逢,风虎云龙,兴王只在笑谈中。直至如今千载后,谁与争功。

——王安石《浪淘沙》

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

——王安石《元日》

《元日》通过对新年(元旦)新气象的描写,抒发王安石执政变法,除旧布新,强国富民的抱负和乐观自信的情绪。

北宋中期出现严重的社会危机,为了挽救封建统治,王安石在宋神宗的支持下进行了变法。王安石变法面临怎样的命运 变法又起到了什么作用呢 (由此进入)

1.王安石变法的背景

请学生据教材回答。

2.王安石变法的内容

角色扮演,深入历史

(1)假如你是当时社会的一个农民,王安石变法给你的生产和生活带来的变化有哪些 为什么

(2)假如你是当时社会的一个富商或大地主,王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系 为什么

(3)假如你正在当时的军队服役,王安石变法给你的军旅生涯带来的变化主要有哪些 为什么

3.变法的命运

探究问题,细化难点

提问:大地主、大官僚和大商人为什么反对变法

学生回答后,教师归纳:①变法触犯了大地主、大官僚、大商人的利益,遭到大地主、大官僚的阻挠和破坏。②宋神宗死后,司马光任宰相,废除了新法。

思考问题,升华情感

你从王安石变法中得到了什么启示

①改革是历史发展的要求和产物。改革是革除社会弊政、促进社会发展和国家强盛的重要手段。②改革是艰辛的,必然充满阻力,改革不是一帆风顺的。

【板书设计】

教材活动答案

【材料研读】

1.《宋史·职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

根据材料,说说通判的职权和作用。(教材P30)

[答案] 职权:涉及兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断这些地方行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。

作用:加强了对地方官的监察和控制,防止知州职权过重,专擅作大。

2.宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

武将为什么会发出这样的感慨 为什么当时的人不以从军为荣 (教材P30)

[答案] 北宋为加强中央集权,采取了一系列削夺武将兵权、抑制武将地位的措施,实行重文轻武政策;武将们不仅平日不受重视,而且带兵打仗处处受到掣肘,感觉到英雄无用武之地,因此发出这样的感慨。

社会上,人们看到武将不仅地位降低,而且打仗也是败多胜少,因此不再以从军为荣。

【课后活动】

1.赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么 宋太祖对此采取了哪些措施 (教材P32)

[答案] “权”指的是节度使的行政权力。宋太祖委派文臣担任地方州县的长官,从而剥夺了节度使的行政权力。“钱”指的是地方财权,即原来节度使在地方收取税赋的权力。宋太祖下令予以取消,除各州留一部分作为地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控;后来又设转运使,把地方财赋收归中央。“兵”指的是节度使的兵权。宋太祖通过各种途径解除节度使的兵权,并且对军队进行改编,经常调换军队将领,使得兵不识将,将不专兵;中央设枢密院掌握军队的调动、训练和供给之权。

2.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。(教材P32)

中央机构的要职由文臣出任。 ( √ )

文臣掌握国家的军事大权。 ( √ )

派文臣担任地方的知州。 ( √ )

知州的权力很大,不受牵制。 ( × )

扩大科举考试录取的名额。 ( √ )

武将只有调动军队的权力。 ( × )

教学资源链接

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源