第15课 明朝的对外关系 同步教案

图片预览

文档简介

世界

第15课 明朝的对外关系

教学目标分析

1.通过解读史料,知道郑和下西洋的目的、规模、条件;通过分析地图,掌握郑和下西洋的路线。(史料实证、时空观念)

2.阅读地图、图片、史料,知道戚继光抗倭的背景、过程、结果。(时空观念、史料实证)

3.通过分析郑和远航盛况,认识当时我国造船技术、航海技术均居世界前列,从而树立民族自信心和自豪感。(家国情怀)

4.通过分析史料、解读诗歌,能够客观全面地评价郑和下西洋和戚继光抗倭,并能从他们身上学习到顽强的毅力和爱国主义情怀。(唯物史观、历史解释、家国情怀)

教材内容分析

【本课结构】

明朝的对外关系包括友好往来和战争两个方面,内容涉及郑和下西洋和戚继光抗倭。郑和7次下西洋的前提条件是明朝前期经济逐步繁荣,国力雄厚,他的远航是世界航海史上的空前壮举;戚继光抗倭的背景是明朝中后期国力减弱,海防松懈。

【本课重难点】

重点:郑和下西洋;戚继光抗倭。

难点:对“西洋”等空间概念的理解。

【新课导入】

多媒体出示图片(右图):

2015年5月6日,南京一在建工地发现了几百件疑似明朝时期龙江船厂造船时所用工具、船具等遗物。江苏省郑和研究会副秘书长赵志刚查看遗物并到工地现场查看后表示,该工地很可能是龙江船厂遗址,龙江船厂曾与宝船厂共同为郑和下西洋的船队建造船只。郑和下西洋是世界航海史上的空前壮举。它承载着古老中国繁荣灿烂的文化,沿途传递友谊、播撒文明,亚非许多国家至今还保留着不少同郑和有关的遗迹。那么,你知道郑和是什么人吗 西洋又是指什么地方呢 郑和为什么下西洋 郑和的船队先后到达过今天的哪些国家和地区呢 郑和下西洋有什么影响

【新课讲授】

一、郑和下西洋

出示幻灯片(右图):

教师:请同学们根据幻灯片及课外搜集的资料介绍郑和。

学生回答:郑和,回族,明朝宦官。他年轻时从侍燕王朱棣,有智略,知兵习战。1405年,明成祖朱棣命他率领船队出使西洋。他在28年间7次下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

教师设问:西洋是指哪些地方

学生回答:西洋指今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区。

教师用幻灯片出示材料:

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——《明史·郑和传》

教师设问:郑和下西洋的目的是什么

学生回答:寻找失踪的建文帝;提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”;用中国的货物去换取海外的奇珍。

教师设问:你们知道郑和的远航为什么能够成功吗 (让学生讨论:当时具备的远洋航行条件有哪些 )

学生回答后,教师归纳:

(1)客观条件:明朝前期,经济逐步繁荣,国力雄厚;造船、航海技术进步。

(2)主观条件:政府大力支持;郑和自身的条件。

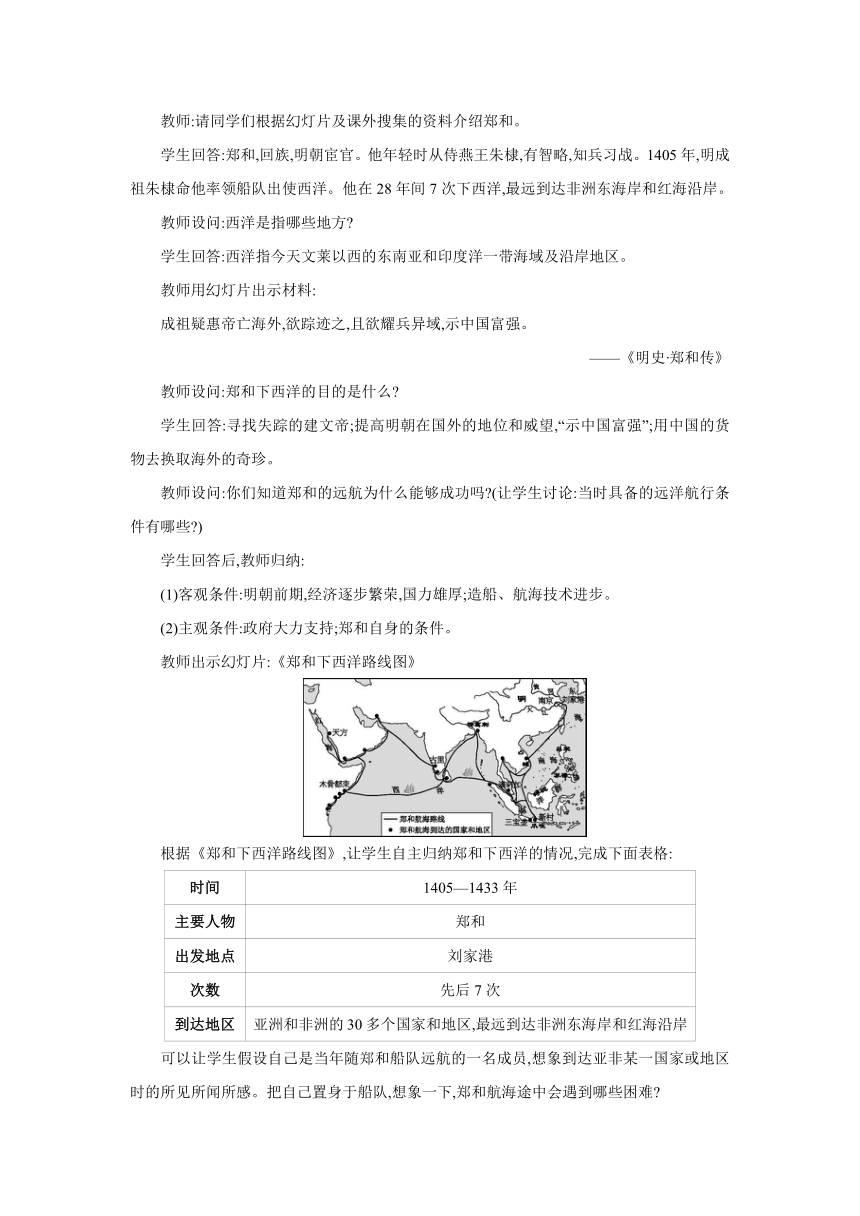

教师出示幻灯片:《郑和下西洋路线图》

根据《郑和下西洋路线图》,让学生自主归纳郑和下西洋的情况,完成下面表格:

时间 1405—1433年

主要人物 郑和

出发地点 刘家港

次数 先后7次

到达地区 亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

可以让学生假设自己是当年随郑和船队远航的一名成员,想象到达亚非某一国家或地区时的所见所闻所感。把自己置身于船队,想象一下,郑和航海途中会遇到哪些困难

学生回答:巨大的风浪,恶劣的海上天气;缺少淡水、食物等生活必需品;在海上可能遇到来自敌对力量(海盗等)的攻击。

出示幻灯片:

人物 郑和 哥伦布

时间 1405—1433年 1492—1504年

次数 7次 4次

船队规模 最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘 17艘

最大船只 长151.8米,宽61.6米 长24.5米,宽6米

教师设问:哥伦布是欧洲著名航海家。通过比较郑和和哥伦布的航行,你得出了什么结论 (学生自由发言)

教师总结:郑和下西洋不仅时间早,而且航海规模之大、远航次数之多,在世界航海史上都是空前的。

出示幻灯片:

材料一 郑和下西洋后,浡泥、满剌加、苏禄的国王和王后回访中国。苏禄国王率300多人访问中国时病逝,便安葬在中国。

材料二 郑和下西洋过程中和下西洋后,明朝有许多人到南洋(即今东南亚)去做工和经商。

教师布置:请同学们根据幻灯片的内容总结郑和下西洋的历史意义。

小组内讨论,学生发言后,教师补充:郑和下西洋不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

教师设问:郑和与欧洲航海家具有什么精神

学生回答:百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。

教师设问:“郑和精神”是什么

学生回答后,教师总结:开放交流、勇于开拓、和平宽容、自强不息、睦邻友好。

教师过渡:今天我们追念郑和,不仅仅是追念一个人的壮举和一个时代的荣耀,更重要的是纪念郑和远航中传递的那种和平交往、睦邻友好的外交理念,这也为当今世界各国的和谐相处提供了宝贵的历史经验。然而,随着历史的发展,大明王朝和平的风帆遇到了危机,明朝中期甚至有人在诗中发出这样的感慨:“封侯非我意,但愿海波平。”

二、戚继光抗倭

教师用多媒体播放动画片《戚继光》(右图):

动画片《戚继光》以史实为依据,以打造民族动画精品、塑造经典英雄形象为目标,通过生动的人物形象和轻松幽默的叙事方式,向观众展现了戚继光这位明朝将领保家卫国、抗击倭寇的英雄事迹和“戚家军”独特的兵器及阵法的创建。

教师布置:请同学们根据动画片和教材内容,介绍戚继光和他的事迹。

学生回答:戚继光,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。明朝中期,东南沿海倭患严重,戚继光临危受命,南下抗倭。戚继光先后在浙江、福建、广东地区抗倭,并取得了决定性的胜利。其率领的军队被称为“戚家军”。

教师设问:戚继光抗倭为什么能够取得胜利 (可分组讨论)

学生回答后,教师总结:第一,这是一场反侵略的正义战争,符合人民的利益,这就是我们常说的“人心向背”;第二,“戚家军”训练有素,纪律严明,能征善战;第三,“戚家军”与其他爱国军民配合作战、同仇敌忾;第四,戚继光卓越的军事韬略和指挥才能。

出示幻灯片:

封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光

教师设问:诗句反映了戚继光什么样的高尚品德

学生回答:不为名利,以国家和民族安危为己任的强烈的爱国主义精神。

教师讲述:戚继光临危受命,抗击倭寇,取得胜利,赢得了后世的尊敬,在民间具有很大的影响力。在我国历史上,每当遭到外敌侵略,戚继光就会成为一面激励人民斗志的旗帜。为了纪念这位伟大的民族英雄,人们在他的家乡蓬莱修建了戚继光纪念馆。

教师设问:你怎样评价明朝抗倭将领戚继光和南宋抗金将领岳飞

学生回答后,教师总结:

人物 戚继光 岳飞

抗击对象 外来侵略势力 国内少数民族政权(金)

代表利益 中华民族 中原和江南人民

评价 民族英雄 抗金英雄

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

出示幻灯片:闻一多的《七子之歌》

教师设问:这首歌体现了游子内心对母亲的呼唤。歌词中的“MACAU”是指什么地方 它是怎样离开“母亲”怀抱的

学生回答后,教师总结:“MACAU”指澳门。16世纪,欧洲殖民者开始对我国进行侵略活动;1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权,但澳门主权仍属中国;1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权。

教师总结:今天我们追随着大海中的风帆,了解了明朝的外交关系,可以看出中国这艘巨轮,承载着荣耀,遇到过危机,经历过屈辱,更寄托着亿万中华儿女无限的期盼。祖国的明天一定会更美好。

【板书设计】

教材活动答案

【材料研读】

凯歌

万人一心兮泰山可撼,

惟忠与义兮气冲斗牛。

主将亲我兮胜如父母,

干犯军法兮身不自由。

号令明兮赏罚信,

赴水火兮敢迟留

上报天子兮下救黔首,

杀尽倭奴兮觅个封侯。

——戚继光《止止堂集》

想一想:这首军歌表现了怎样的战斗意志 (教材P73)

[答案] 这首军歌表现了将士团结一心,众志成城,誓把倭寇歼灭的战斗意志。

【问题思考】

为什么说抗倭战争是反侵略战争 (教材P74)

[答案] 因为抗倭战争是反对倭寇对我国东南沿海的武装侵犯,目的在于保卫国家主权、领土完整和维护民族利益,是正义的战争,因此说抗倭战争是反侵略战争。

【课后活动】

1.在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝公庙”,马来西亚有“三宝山”,印度尼西亚有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞”。想一想:为什么用“三宝”命名呢 其中含有怎样的历史信息 (教材P75)

[答案] 用“三宝”命名是为了纪念郑和。

历史信息:明朝前期国力雄厚,物产丰富,文化科技先进;郑和下西洋途经东南亚,与当地各国友好往来。

2.戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说:这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负 (教材P75)

[答案] 抒发了戚继光抗击倭寇、保家卫国的爱国情怀和抱负。

第15课 明朝的对外关系

教学目标分析

1.通过解读史料,知道郑和下西洋的目的、规模、条件;通过分析地图,掌握郑和下西洋的路线。(史料实证、时空观念)

2.阅读地图、图片、史料,知道戚继光抗倭的背景、过程、结果。(时空观念、史料实证)

3.通过分析郑和远航盛况,认识当时我国造船技术、航海技术均居世界前列,从而树立民族自信心和自豪感。(家国情怀)

4.通过分析史料、解读诗歌,能够客观全面地评价郑和下西洋和戚继光抗倭,并能从他们身上学习到顽强的毅力和爱国主义情怀。(唯物史观、历史解释、家国情怀)

教材内容分析

【本课结构】

明朝的对外关系包括友好往来和战争两个方面,内容涉及郑和下西洋和戚继光抗倭。郑和7次下西洋的前提条件是明朝前期经济逐步繁荣,国力雄厚,他的远航是世界航海史上的空前壮举;戚继光抗倭的背景是明朝中后期国力减弱,海防松懈。

【本课重难点】

重点:郑和下西洋;戚继光抗倭。

难点:对“西洋”等空间概念的理解。

【新课导入】

多媒体出示图片(右图):

2015年5月6日,南京一在建工地发现了几百件疑似明朝时期龙江船厂造船时所用工具、船具等遗物。江苏省郑和研究会副秘书长赵志刚查看遗物并到工地现场查看后表示,该工地很可能是龙江船厂遗址,龙江船厂曾与宝船厂共同为郑和下西洋的船队建造船只。郑和下西洋是世界航海史上的空前壮举。它承载着古老中国繁荣灿烂的文化,沿途传递友谊、播撒文明,亚非许多国家至今还保留着不少同郑和有关的遗迹。那么,你知道郑和是什么人吗 西洋又是指什么地方呢 郑和为什么下西洋 郑和的船队先后到达过今天的哪些国家和地区呢 郑和下西洋有什么影响

【新课讲授】

一、郑和下西洋

出示幻灯片(右图):

教师:请同学们根据幻灯片及课外搜集的资料介绍郑和。

学生回答:郑和,回族,明朝宦官。他年轻时从侍燕王朱棣,有智略,知兵习战。1405年,明成祖朱棣命他率领船队出使西洋。他在28年间7次下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

教师设问:西洋是指哪些地方

学生回答:西洋指今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区。

教师用幻灯片出示材料:

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——《明史·郑和传》

教师设问:郑和下西洋的目的是什么

学生回答:寻找失踪的建文帝;提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”;用中国的货物去换取海外的奇珍。

教师设问:你们知道郑和的远航为什么能够成功吗 (让学生讨论:当时具备的远洋航行条件有哪些 )

学生回答后,教师归纳:

(1)客观条件:明朝前期,经济逐步繁荣,国力雄厚;造船、航海技术进步。

(2)主观条件:政府大力支持;郑和自身的条件。

教师出示幻灯片:《郑和下西洋路线图》

根据《郑和下西洋路线图》,让学生自主归纳郑和下西洋的情况,完成下面表格:

时间 1405—1433年

主要人物 郑和

出发地点 刘家港

次数 先后7次

到达地区 亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

可以让学生假设自己是当年随郑和船队远航的一名成员,想象到达亚非某一国家或地区时的所见所闻所感。把自己置身于船队,想象一下,郑和航海途中会遇到哪些困难

学生回答:巨大的风浪,恶劣的海上天气;缺少淡水、食物等生活必需品;在海上可能遇到来自敌对力量(海盗等)的攻击。

出示幻灯片:

人物 郑和 哥伦布

时间 1405—1433年 1492—1504年

次数 7次 4次

船队规模 最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘 17艘

最大船只 长151.8米,宽61.6米 长24.5米,宽6米

教师设问:哥伦布是欧洲著名航海家。通过比较郑和和哥伦布的航行,你得出了什么结论 (学生自由发言)

教师总结:郑和下西洋不仅时间早,而且航海规模之大、远航次数之多,在世界航海史上都是空前的。

出示幻灯片:

材料一 郑和下西洋后,浡泥、满剌加、苏禄的国王和王后回访中国。苏禄国王率300多人访问中国时病逝,便安葬在中国。

材料二 郑和下西洋过程中和下西洋后,明朝有许多人到南洋(即今东南亚)去做工和经商。

教师布置:请同学们根据幻灯片的内容总结郑和下西洋的历史意义。

小组内讨论,学生发言后,教师补充:郑和下西洋不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

教师设问:郑和与欧洲航海家具有什么精神

学生回答:百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。

教师设问:“郑和精神”是什么

学生回答后,教师总结:开放交流、勇于开拓、和平宽容、自强不息、睦邻友好。

教师过渡:今天我们追念郑和,不仅仅是追念一个人的壮举和一个时代的荣耀,更重要的是纪念郑和远航中传递的那种和平交往、睦邻友好的外交理念,这也为当今世界各国的和谐相处提供了宝贵的历史经验。然而,随着历史的发展,大明王朝和平的风帆遇到了危机,明朝中期甚至有人在诗中发出这样的感慨:“封侯非我意,但愿海波平。”

二、戚继光抗倭

教师用多媒体播放动画片《戚继光》(右图):

动画片《戚继光》以史实为依据,以打造民族动画精品、塑造经典英雄形象为目标,通过生动的人物形象和轻松幽默的叙事方式,向观众展现了戚继光这位明朝将领保家卫国、抗击倭寇的英雄事迹和“戚家军”独特的兵器及阵法的创建。

教师布置:请同学们根据动画片和教材内容,介绍戚继光和他的事迹。

学生回答:戚继光,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。明朝中期,东南沿海倭患严重,戚继光临危受命,南下抗倭。戚继光先后在浙江、福建、广东地区抗倭,并取得了决定性的胜利。其率领的军队被称为“戚家军”。

教师设问:戚继光抗倭为什么能够取得胜利 (可分组讨论)

学生回答后,教师总结:第一,这是一场反侵略的正义战争,符合人民的利益,这就是我们常说的“人心向背”;第二,“戚家军”训练有素,纪律严明,能征善战;第三,“戚家军”与其他爱国军民配合作战、同仇敌忾;第四,戚继光卓越的军事韬略和指挥才能。

出示幻灯片:

封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光

教师设问:诗句反映了戚继光什么样的高尚品德

学生回答:不为名利,以国家和民族安危为己任的强烈的爱国主义精神。

教师讲述:戚继光临危受命,抗击倭寇,取得胜利,赢得了后世的尊敬,在民间具有很大的影响力。在我国历史上,每当遭到外敌侵略,戚继光就会成为一面激励人民斗志的旗帜。为了纪念这位伟大的民族英雄,人们在他的家乡蓬莱修建了戚继光纪念馆。

教师设问:你怎样评价明朝抗倭将领戚继光和南宋抗金将领岳飞

学生回答后,教师总结:

人物 戚继光 岳飞

抗击对象 外来侵略势力 国内少数民族政权(金)

代表利益 中华民族 中原和江南人民

评价 民族英雄 抗金英雄

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

出示幻灯片:闻一多的《七子之歌》

教师设问:这首歌体现了游子内心对母亲的呼唤。歌词中的“MACAU”是指什么地方 它是怎样离开“母亲”怀抱的

学生回答后,教师总结:“MACAU”指澳门。16世纪,欧洲殖民者开始对我国进行侵略活动;1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权,但澳门主权仍属中国;1999年12月20日,中国对澳门恢复行使主权。

教师总结:今天我们追随着大海中的风帆,了解了明朝的外交关系,可以看出中国这艘巨轮,承载着荣耀,遇到过危机,经历过屈辱,更寄托着亿万中华儿女无限的期盼。祖国的明天一定会更美好。

【板书设计】

教材活动答案

【材料研读】

凯歌

万人一心兮泰山可撼,

惟忠与义兮气冲斗牛。

主将亲我兮胜如父母,

干犯军法兮身不自由。

号令明兮赏罚信,

赴水火兮敢迟留

上报天子兮下救黔首,

杀尽倭奴兮觅个封侯。

——戚继光《止止堂集》

想一想:这首军歌表现了怎样的战斗意志 (教材P73)

[答案] 这首军歌表现了将士团结一心,众志成城,誓把倭寇歼灭的战斗意志。

【问题思考】

为什么说抗倭战争是反侵略战争 (教材P74)

[答案] 因为抗倭战争是反对倭寇对我国东南沿海的武装侵犯,目的在于保卫国家主权、领土完整和维护民族利益,是正义的战争,因此说抗倭战争是反侵略战争。

【课后活动】

1.在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝公庙”,马来西亚有“三宝山”,印度尼西亚有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞”。想一想:为什么用“三宝”命名呢 其中含有怎样的历史信息 (教材P75)

[答案] 用“三宝”命名是为了纪念郑和。

历史信息:明朝前期国力雄厚,物产丰富,文化科技先进;郑和下西洋途经东南亚,与当地各国友好往来。

2.戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说:这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负 (教材P75)

[答案] 抒发了戚继光抗击倭寇、保家卫国的爱国情怀和抱负。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源