七年级下册第一单元主题阅读 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级下册第一单元主题阅读 课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 246.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-10 15:49:30 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

单元主题阅读

第一单元

目录

单元写法归纳

01

02

群文技法训练

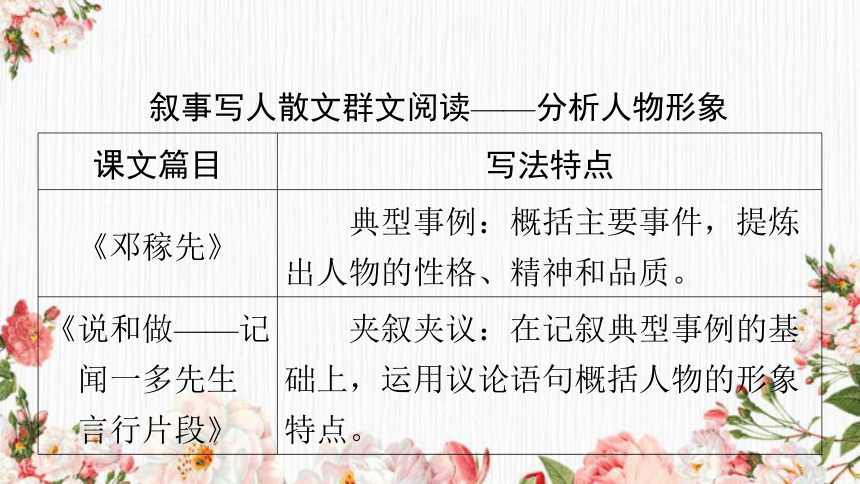

叙事写人散文群文阅读——分析人物形象

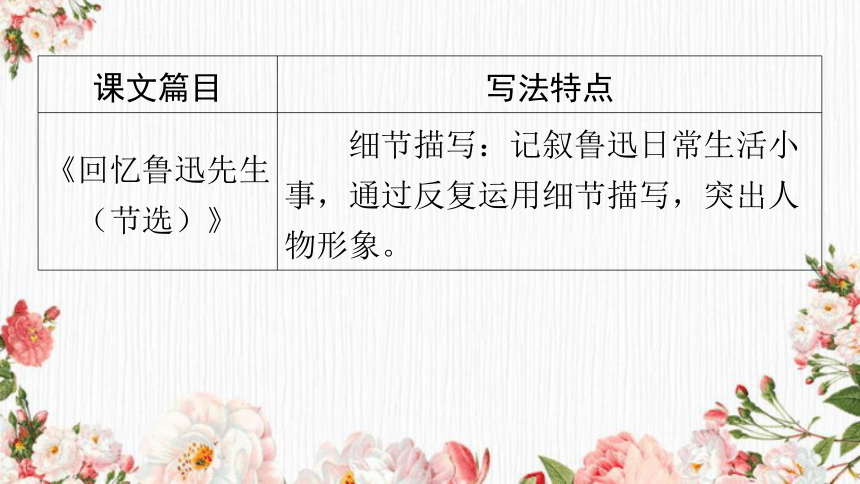

课文篇目 写法特点

《邓稼先》 典型事例:概括主要事件,提炼出人物的性格、精神和品质。

《说和做——记闻一多先生 言行片段》 夹叙夹议:在记叙典型事例的基础上,运用议论语句概括人物的形象特点。

课文篇目 写法特点

《回忆鲁迅先生(节选)》 细节描写:记叙鲁迅日常生活小事,通过反复运用细节描写,突出人物形象。

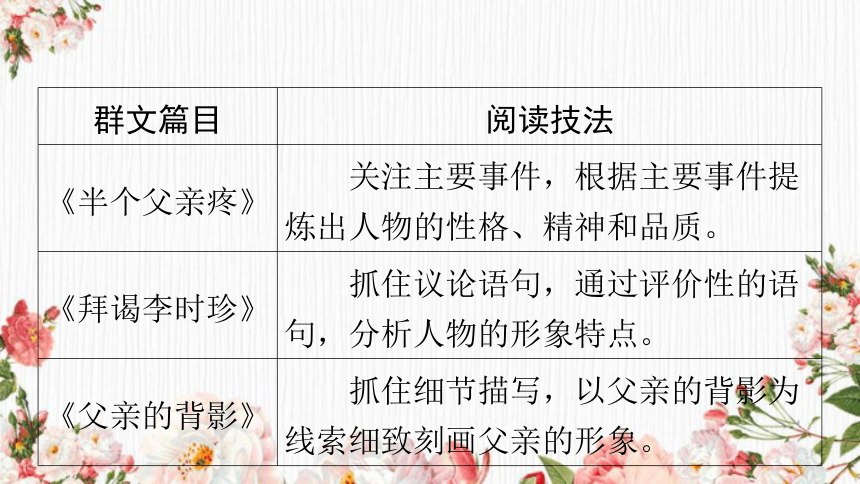

群文篇目 阅读技法

《半个父亲疼》 关注主要事件,根据主要事件提炼出人物的性格、精神和品质。

《拜谒李时珍》 抓住议论语句,通过评价性的语句,分析人物的形象特点。

《父亲的背影》 抓住细节描写,以父亲的背影为线索细致刻画父亲的形象。

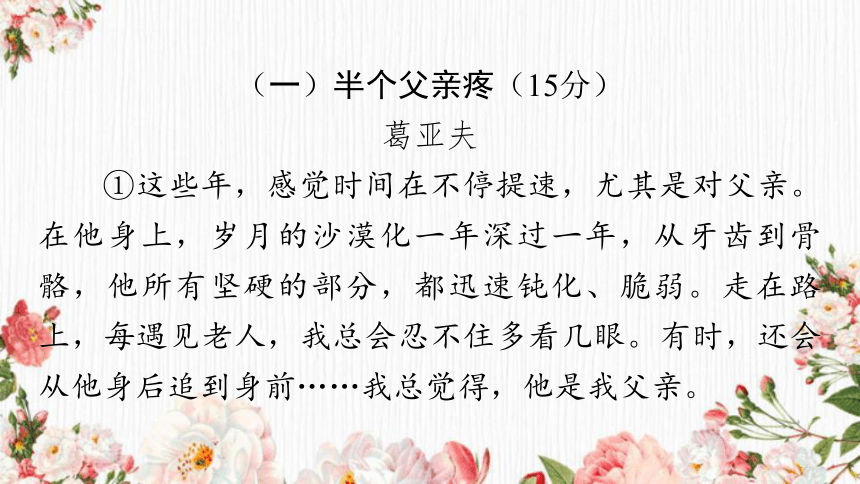

(一)半个父亲疼(15分)

葛亚夫

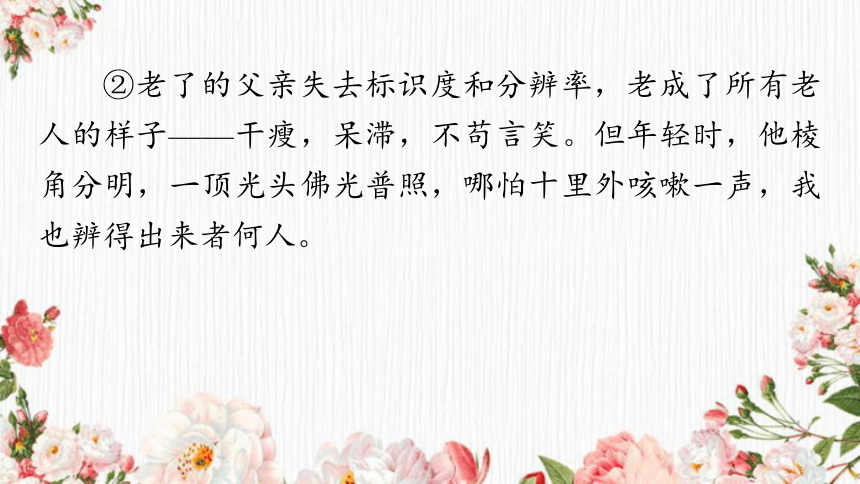

①这些年,感觉时间在不停提速,尤其是对父亲。在他身上,岁月的沙漠化一年深过一年,从牙齿到骨骼,他所有坚硬的部分,都迅速钝化、脆弱。走在路上,每遇见老人,我总会忍不住多看几眼。有时,还会从他身后追到身前……我总觉得,他是我父亲。

②老了的父亲失去标识度和分辨率,老成了所有老人的样子——干瘦,呆滞,不苟言笑。但年轻时,他棱角分明,一顶光头佛光普照,哪怕十里外咳嗽一声,我也辨得出来者何人。

③小时,我诨号“葛维搅”。维是辈分,搅是捣蛋,我的“皮”有口皆碑。基本上,只要有摩擦,罪就在我,以被父亲摁在地上摩擦结束。这俗套的剧情,常让我怀疑父亲是假的。那天,我跟着父亲压红芋,甚得他欢心。老师路过地头,随口参我一本。父亲顺手抄起扁担抽向我。我眼疾手快,但大长腿没能跟上,被铁钩抽到,烙出一道血印。

④我抱着腿,疼得像热锅上的蚂蚁,蹦蹦跳跳。父亲捉住我,把我摁到地上,揽一把萋萋芽,嚼碎敷在伤口上。我不经意看见,他稳.健.的手,比我的腿颤.抖.得更厉害。

⑤原来,当我疼时,父亲也在痛。我的一半疼痛,一直由父亲默默领受着。

⑥父亲脾气暴躁,一半是母亲点燃的,一半是癣疾煎熬的。年复一年,一开春,癣就如同藤蔓在他身上开枝散叶。不知听谁说的,用烧红的铜钱烫,就能把癣斩草除根。一盏抽搐的灯火前,他捋起袖子,让我烧铜钱烫癣。我做不到!他就自己来。牙一咬,眉一竖,火红的铜钱往手臂上一摁。一股焦肉味吱吱乱窜,撕咬得灯火弓起腰,啃噬得我心如刀绞。

⑦父亲拍拍我的头,满面春风地说,一点也不疼。我满脸是泪,痛得不能自已。

⑧我从未想过,当父亲疼时,我也会痛。父亲的一半疼痛,我愿默默领受。

⑨做了父亲后,我回去得少了,但会经常念及父亲,想象我这个年龄时的他,想象孩子这个年龄的父亲。起初是做反面教材,警醒自己别像他。慢慢地,我谅解了父亲,开始与他和解。无论在基因上,还是在生活里,我们都有彼此的影像。

⑩前不久,父亲的腿不堪磨损,闹起罢工。我带他看医生,背他上楼、下楼。起初他很不适应,肌肤和骨骼都极不情愿地抗拒我。很快,他认了。回家时,他竟趴在我背上睡着了。在家门口,我扭头看他,他酣睡得像个孩子一样。或许,父亲有一半是我,我有一半是父亲。

家里的地板刚拖过,很滑。我和父亲摔成一团。父亲醒了,龇牙咧嘴地问我摔得痛吗?孩子一手扶着我,一手打地板,念念有词。我满面春风地对他们说,一点也不疼。

我和父亲,互换了三十年。

(选自《安庆晚报》,有删改)

1. 阅读全文,概述文章的主要情节,完成下表。

(6分)

情 节 (1) 父亲为“我”敷药 (2) 父亲烫癣 (3) “我”背父亲上楼、下楼

“半个父亲疼”的含义 “我的一半疼痛,一直由父亲默默领受着。” “父亲的一半疼痛,我愿默默领受。” “父亲有一半是我,我有一半是父亲。”

父亲

为“我”敷药

父

亲烫癣

“我”背

父亲上楼、下楼

2. 按要求赏析文中画横线的句子。(4分)

(1)他稳.健.的手,比我的腿颤.抖.得更厉害。(赏析加点词语的表达效果)

“稳健”准确写出父亲为“我”治伤时的果断、从容,“颤抖”表现了父亲的愧疚和对“我”的爱。

“稳健”准确写出父亲为“我”治伤时的果断、从容,“颤抖”表现了父亲的愧疚和对“我”的爱。

(2)年复一年,一开春,癣就如同藤蔓在他身上开枝散叶。(从修辞手法的角度赏析)

运用比喻的修辞手法,把“癣”比作“藤蔓”,生动形象地写出癣长势迅猛、顽固不易根除的特点。

运用比喻的修辞手法,把“癣”比作“藤蔓”,生动形象地写出癣长势迅猛、顽固不易根除的特点。

3. 说说文末“我和父亲,互换了三十年”这句话该如何理解。(5分)

“我”能体会到父亲的疼痛、不易,想帮父亲分担一半的疼痛;父亲也能体会到“我”的疼痛,也想替“我”分担部分痛苦。疼是表象,爱是实质,表现了父子之间的挚爱亲情。

“我”能体会到父亲的疼痛、不易,想帮父亲分担一半的疼痛;父亲也能体会到“我”的疼痛,也想替“我”分担部分痛苦。疼是表象,爱是实质,表现了父子之间的挚爱亲情。

(二)拜谒李时珍(15分)

陈世旭

静静地站在雨中的长廊,遥望神圣。

蕲春①,处吴头楚尾,扼控长江。山川秀美而神秘,人文丰沛而多彩。

竹林湖村,一个翡翠般的山谷,满是苍劲的树、怪异的竹、迷蒙的云、甘甜的泉、碧绿的水。莲叶上溅着雨花,遮住一湖天光云影。含苞的花朵,带着艳丽的霓裳,相守明镜。

巨大的香鼎排列在开阔的山麓,万绿丛中的高处,安卧着圣者的灵魂。

李时珍,一个自幼耳熟能详的名字。

想起我的表叔,一个老迈的中医,他是李时珍的私淑弟子②。几重几进的幽深老宅里,洗药的天井、煎药的作坊、堆药的库房,长年累月氤氲着浓浓的药香。表叔端坐于店堂,周边是一圈紫檀的书架,架上满是靛蓝灰白的线装古籍。中堂黑色的金字招牌下,挂着“李时珍”画像:褐色的高筒帽,蓝色的大襟袍,清癯的脸上尽是忧戚。这清癯与忧戚似乎随医道一起传承,画像下的表叔亦是如此。

在一张纹脉清晰的紫檀桌上,青筋毕现的手,苍白而温暖,把握一个个问医者的脉息。偶尔的询问和叮咛,轻得就像亲人的耳语。人们一个个恭恭敬敬地弯腰进来,又一个个唯唯诺诺地躬身出门,仿佛踏进的是森严的殿堂。门外车如流水马如龙,门内古炉香烟静如海。

一条古老的石路,横跨了数百年,我在路这端,圣者在路那端,我们彼此深情凝望。曾经瘟疫弥漫了你的眼神,多少亡灵,拥挤着天空。风雨的哀怨,堆满大地。在沉重的呼吸里,枯.瘦.的村庄摇摇晃晃。日子硬撑起呼吸,苦等着一剂良药。困顿的五脏六腑深处,期盼着望闻问切的祥符。多少颤抖的呻吟,渴望着一个身影:一个杏林春暖的身影,一个悬壶济世的身影,一个妙手回春的身影。

皇家宫殿丹炉旁的医者,决然走出堂皇的宫阙,回到久别的故土。国之医者,承载了太多人的命运。怀抱仁心,步履蹒跚,在苦难的漫漫长路,愿为百姓守候一生。

配伍草根、花朵,调制天象、雨露,背负神农氏的典籍,“搜罗百氏”“采访四方”,寻寻觅觅踏遍山野。攀上高耸的断崖,潜入无底的山涧,从荆棘深处背出一篓又一篓救苦救难的“仙草”。敞开胸膛,揽尽大地的远山近水,只看到香气在飞,心灵清如止水。

太阳升起的每一个新的日子,生命都正在苍天的子宫着床。在无边无际的时间与空间,一茎草的萌芽,在脸上积蓄着力量。于是穷搜博采,删削订正,历三十年,阅书八百余家,稿三易而成《本草纲目》。苦行者的智慧,滋润了草的色泽,流溢着草的芳香。在众人的仰望中,研磨天地的精华,抚慰百姓的切肤之痛。

一纸药方,点缀出专注的神情;羸弱而坚韧的手指,调和阴阳,由表及里;心无旁骛的针灸,以谦卑的姿态,直刺生之命门;流不完的汗水,炮制“神膏”,敷上肿胀的苦难;不吝惜的热血,祛散肆虐的“伤风”,让涌动的脉搏,流出欢快的福音;于是滚沸的鼎釜里一缕清苦的味道,泽润了天下的老弱贫疾;于是百草温汤融入子孙的血液,而“李时珍”,刻进华夏永恒的记忆。

李时珍的脊梁始终那么高,又那么低。民族记录下了一个伟大医者朴素的背影。“李时珍”,远不止仅仅等同于《本草纲目》,是永远的经典,更是一个符号,一个民族的魂魄。

(选自《陈世旭作品集》,有删改)

【注释】①蕲春:今湖北蕲春,李时珍故乡。②私淑弟子:私下向自己仰慕敬佩的人学习的学生。

1.李时珍回到故土“为百姓守候一生”,选文是从哪三个方面表现的?(3分)

踏遍山野采药;编纂《本草纲目》;为百姓治病。

2.按要求赏析文中画横线的句子。(4分)

(1)在沉重的呼吸里,枯.瘦.的村庄摇摇晃晃。(赏析加点词语的表达效果)

“枯瘦”一词,赋予村庄以人的情态,形象地写出瘟疫弥漫下村庄的萧条、了无生气。

踏遍山野采药;编纂《本草纲目》;为百姓治病。

“枯瘦”一词,赋予村庄以人的情态,形象地写出瘟疫弥漫下村庄的萧条、了无生气。

(2)李时珍的脊梁始终那么高,又那么低。(从人物形象的角度赏析)

“高”突出李时珍高尚的品格;“低”写出李时珍谦卑的姿态;“高”“低”看似矛盾,实则凸显李时珍心怀天下、救济苍生的伟大医者形象。

“高”突出李时珍高尚的品格;“低”写出李时珍谦卑的姿态;“高”“低”看似矛盾,实则凸显李时珍心怀天下、救济苍生的伟大医者形象。

3.下列对选文的分析理解,不.正.确.的一项是( A )(3分)

A.选文开头描写竹林湖村的环境,营造了神秘圣洁的氛围,意在烘托表叔的形象。

B.选文以“一条古老的石路”连接时空,由写表叔转到写李时珍,过渡自然。

C.作者借助丰富的想象,展现了李时珍离开皇宫回到故土,守候百姓的感人场景。

D.文中“圣者”“国之医者”“伟大医者”等称谓,突出李时珍在世人心中的地位。

A

3. A【解析】应是意在烘托李时珍的形象。

4.选文结尾采用了什么表达方式?有什么含义?结合全文简要分析。(5分)

采用了议论的表达方式,高度概括评价李时珍,直接表达了作者的赞美之情。含义:①李时珍的医学成就和影响跨越时代。②李时珍成为医道仁心的象征。③李时珍心忧百姓,不慕荣华,甘于奉献,勇于担当,彰显了中华民族精神。

采用了议论的表达方式,高度概括评价李时珍,直接表达了作者的赞美之情。含义:①李时珍的医学成就和影响跨越时代。②李时珍成为医道仁心的象征。③李时珍心忧百姓,不慕荣华,甘于奉献,勇于担当,彰显了中华民族精神。

(三)父亲的背影(15分)

章中林

①和父亲没有相见已经一年有余了,我常常梦到父亲的那个背影……

②去年国庆放假回家,父亲说从镇上到家没有车,他开电瓶车来接我。七十岁的老人了,能开电瓶车吗?望着坐在前面开车的父亲。我看到的是他的背影:他低着头看着前方。脊背突起。根根骨头清晰可辨,上面只裹着一张皮。他扶着方向盘,弯着腰,整个人看上去就像一张犁辕,这还是我那伟岸高大的父亲吗?

③父亲年轻的时候,在山里帮人炸石头。我空闲的时候,喜欢到他那里玩耍。那时,我经常看到他挥舞着大铁锤,把石头砸得金星乱飞。这是怎样一个形象呢?也许用个特写就能表现出来:身形高大的父亲,脊背宽阔如门,两腿站立如柱,两臂肌肉暴起,挥舞起铁锤来,带着呼呼的风声。

④前些日子, 看到库尔贝的一幅油画《采石工》。 我才恍然明白我的印象与现实有着不小的偏差。因为那时生活拮据,父亲就和《采石工》中的主人公类似,戴着没有檐的草帽,穿着满是补丁的衣服,鞋子也是破的,连脚后跟都露出来了。这能从父亲当年拍的一张黑白照看出来。

⑤这就是残酷的现实,但我还是喜欢父亲那个砸石头的背影:棕色的脊背,绷紧的双臂,高举的铁锤。整幅画面有着无穷的张力和撼人心魂的表现力,谁看了会不对他跷起大拇指呢?但是,眼前的父亲却完全没有了那种气势,委顿矮小,说话都有些不能关风,还怎么和当年那个形象相比较呢?不忍再想,不能再看。

⑥回到家,我感冒了。身体软软的,提不起精神。看到父亲挑着一担粪去浇地,我说我来。父亲笑说,你是纸扎的,经不起风。这时,我又看到了父亲的背影:他伸着颈,哈着腰,两手抓着扁担,整个人弯成了一张弓。望着他步履蹒跚,我的眼泪流了出来。身为儿子,我却不能让年迈的父亲颐养天年。

⑦走的那天,临出门,父亲叫我等一等,摘些苦柚带着。他说苦柚对我的高血压和高血脂有益,一树的苦柚基本上都被他捎到了我的手里。望着树顶上的苦柚,他还准备爬上树去摘。这么大年纪的人了,危险!我叫嚷着跑到父亲的跟前,想要夺下他的腰篮,但他断然回绝了:别看你比我年轻,但是爬树,我灵活,你不行。

⑧倒吊在树上的父亲,就像一只塑料袋挂在树上,迎风飞舞着,似乎随时都会被风吹落。这时我的泪又来了。父亲哪里还有当年的宽阔背脊,人瘦得有些变形,只剩下一手可握的轮廓了。一件夹克被风扬起来,就像被鼓起的风帆,整个人看上去就像一只蜕皮的蝉一样。那手更是让人不忍直视——黢黑的烧火棍一样,没有一点光泽;皲裂的麻秆一样,没有一点肌肉。这还是父亲吗?眼泪像决堤的洪水一样淹没了我的视线。

⑨一年多来的每一个日子里,我都思念着父亲,忘不了他的背影。无论怎样,我一定要回去看看父亲,和他说一说今天我的工作、我的生活……

1. 本文围绕父亲的背影,写了哪几件事? (4分)

①父亲国庆放假开电瓶车来接“我”。②父亲年轻时帮人炸石头。③父亲挑粪浇地。④父亲上树为“我”摘苦柚。

①父亲国庆放假开电瓶车来接“我”。②父亲年轻时帮人炸石头。③父亲挑粪浇地。④父亲上树为“我”摘苦柚。

2. 从内容和结构两方面分析文章第①段的作用。 (4分)

第①段从内容上看,是全文的叙事线索,且从感情上定下了全文的感情基调;从结构上看,它引出下文,和结尾前后呼应,起着统率全篇的作用。

第①段从内容上看,是全文的叙事线索,且从感情上定下了全文的感情基调;从结构上看,它引出下文,和结尾前后呼应,起着统率全篇的作用。

3. 从描写方法和修辞手法的角度赏析下列句子的表达效果。(4分)

(1)他低着头看着前方。脊背突起。根根骨头清晰可辨,上面只裹着一张皮。他扶着方向盘,弯着腰,整个人看上去就像一张犁辕。

细节描写,运用比喻的修辞手法,生动真实地刻画了父亲因劳作而变得奇瘦无比的形象,表达了作者对父亲的愧疚和感激。

细节描写,运用比喻的修辞手法,生动真实地刻画了父亲因劳作而变得奇瘦无比的形象,表达了作者对父亲的愧疚和感激。

(2)我又看到了父亲的背影:他伸着颈,哈着腰,两手抓着扁担,整个人弯成了一张弓。

细节描写(或:动作描写),运用比喻的修辞手法,生动形象地刻画了父亲苍老衰弱的形象,表达了作者对父亲的心疼和愧疚。

细节描写(或:动作描写),运用比喻的修辞手法,生动形象地刻画了父亲苍老衰弱的形象,表达了作者对父亲的心疼和愧疚。

4. 第②段中“这还是我那伟岸高大的父亲吗?”和第⑧段中“这还是父亲吗?”的两处质疑,说明作者更崇拜年轻时的父亲,而对现在的父亲失望。这种说法对吗?父亲究竟是一个怎样的人? (3 分)

不对。作者对现在父亲的背影的“质疑”,不是作者的失望,而是作者通过“质疑”侧面写父亲的变化之大,岁月的无情。父亲其实就是千千万万劳苦大众的普通一员,他们用自己的身躯扛着家庭,背负艰辛的劳作,承担着哺育重任,默默无闻,无怨无悔,勤劳一生,爱家一生,为子女、为家庭奉献一生。

不对。作者对现在父亲的背影的“质疑”,不是作者的失望,而是作者通过“质疑”侧面写父亲的变化之大,岁月的无情。父亲其实就是千千万万劳苦大众的普通一员,他们用自己的身躯扛着家庭,背负艰辛的劳作,承担着哺育重任,默默无闻,无怨无悔,勤劳一生,爱家一生,为子女、为家庭奉献一生。

单元主题阅读

第一单元

目录

单元写法归纳

01

02

群文技法训练

叙事写人散文群文阅读——分析人物形象

课文篇目 写法特点

《邓稼先》 典型事例:概括主要事件,提炼出人物的性格、精神和品质。

《说和做——记闻一多先生 言行片段》 夹叙夹议:在记叙典型事例的基础上,运用议论语句概括人物的形象特点。

课文篇目 写法特点

《回忆鲁迅先生(节选)》 细节描写:记叙鲁迅日常生活小事,通过反复运用细节描写,突出人物形象。

群文篇目 阅读技法

《半个父亲疼》 关注主要事件,根据主要事件提炼出人物的性格、精神和品质。

《拜谒李时珍》 抓住议论语句,通过评价性的语句,分析人物的形象特点。

《父亲的背影》 抓住细节描写,以父亲的背影为线索细致刻画父亲的形象。

(一)半个父亲疼(15分)

葛亚夫

①这些年,感觉时间在不停提速,尤其是对父亲。在他身上,岁月的沙漠化一年深过一年,从牙齿到骨骼,他所有坚硬的部分,都迅速钝化、脆弱。走在路上,每遇见老人,我总会忍不住多看几眼。有时,还会从他身后追到身前……我总觉得,他是我父亲。

②老了的父亲失去标识度和分辨率,老成了所有老人的样子——干瘦,呆滞,不苟言笑。但年轻时,他棱角分明,一顶光头佛光普照,哪怕十里外咳嗽一声,我也辨得出来者何人。

③小时,我诨号“葛维搅”。维是辈分,搅是捣蛋,我的“皮”有口皆碑。基本上,只要有摩擦,罪就在我,以被父亲摁在地上摩擦结束。这俗套的剧情,常让我怀疑父亲是假的。那天,我跟着父亲压红芋,甚得他欢心。老师路过地头,随口参我一本。父亲顺手抄起扁担抽向我。我眼疾手快,但大长腿没能跟上,被铁钩抽到,烙出一道血印。

④我抱着腿,疼得像热锅上的蚂蚁,蹦蹦跳跳。父亲捉住我,把我摁到地上,揽一把萋萋芽,嚼碎敷在伤口上。我不经意看见,他稳.健.的手,比我的腿颤.抖.得更厉害。

⑤原来,当我疼时,父亲也在痛。我的一半疼痛,一直由父亲默默领受着。

⑥父亲脾气暴躁,一半是母亲点燃的,一半是癣疾煎熬的。年复一年,一开春,癣就如同藤蔓在他身上开枝散叶。不知听谁说的,用烧红的铜钱烫,就能把癣斩草除根。一盏抽搐的灯火前,他捋起袖子,让我烧铜钱烫癣。我做不到!他就自己来。牙一咬,眉一竖,火红的铜钱往手臂上一摁。一股焦肉味吱吱乱窜,撕咬得灯火弓起腰,啃噬得我心如刀绞。

⑦父亲拍拍我的头,满面春风地说,一点也不疼。我满脸是泪,痛得不能自已。

⑧我从未想过,当父亲疼时,我也会痛。父亲的一半疼痛,我愿默默领受。

⑨做了父亲后,我回去得少了,但会经常念及父亲,想象我这个年龄时的他,想象孩子这个年龄的父亲。起初是做反面教材,警醒自己别像他。慢慢地,我谅解了父亲,开始与他和解。无论在基因上,还是在生活里,我们都有彼此的影像。

⑩前不久,父亲的腿不堪磨损,闹起罢工。我带他看医生,背他上楼、下楼。起初他很不适应,肌肤和骨骼都极不情愿地抗拒我。很快,他认了。回家时,他竟趴在我背上睡着了。在家门口,我扭头看他,他酣睡得像个孩子一样。或许,父亲有一半是我,我有一半是父亲。

家里的地板刚拖过,很滑。我和父亲摔成一团。父亲醒了,龇牙咧嘴地问我摔得痛吗?孩子一手扶着我,一手打地板,念念有词。我满面春风地对他们说,一点也不疼。

我和父亲,互换了三十年。

(选自《安庆晚报》,有删改)

1. 阅读全文,概述文章的主要情节,完成下表。

(6分)

情 节 (1) 父亲为“我”敷药 (2) 父亲烫癣 (3) “我”背父亲上楼、下楼

“半个父亲疼”的含义 “我的一半疼痛,一直由父亲默默领受着。” “父亲的一半疼痛,我愿默默领受。” “父亲有一半是我,我有一半是父亲。”

父亲

为“我”敷药

父

亲烫癣

“我”背

父亲上楼、下楼

2. 按要求赏析文中画横线的句子。(4分)

(1)他稳.健.的手,比我的腿颤.抖.得更厉害。(赏析加点词语的表达效果)

“稳健”准确写出父亲为“我”治伤时的果断、从容,“颤抖”表现了父亲的愧疚和对“我”的爱。

“稳健”准确写出父亲为“我”治伤时的果断、从容,“颤抖”表现了父亲的愧疚和对“我”的爱。

(2)年复一年,一开春,癣就如同藤蔓在他身上开枝散叶。(从修辞手法的角度赏析)

运用比喻的修辞手法,把“癣”比作“藤蔓”,生动形象地写出癣长势迅猛、顽固不易根除的特点。

运用比喻的修辞手法,把“癣”比作“藤蔓”,生动形象地写出癣长势迅猛、顽固不易根除的特点。

3. 说说文末“我和父亲,互换了三十年”这句话该如何理解。(5分)

“我”能体会到父亲的疼痛、不易,想帮父亲分担一半的疼痛;父亲也能体会到“我”的疼痛,也想替“我”分担部分痛苦。疼是表象,爱是实质,表现了父子之间的挚爱亲情。

“我”能体会到父亲的疼痛、不易,想帮父亲分担一半的疼痛;父亲也能体会到“我”的疼痛,也想替“我”分担部分痛苦。疼是表象,爱是实质,表现了父子之间的挚爱亲情。

(二)拜谒李时珍(15分)

陈世旭

静静地站在雨中的长廊,遥望神圣。

蕲春①,处吴头楚尾,扼控长江。山川秀美而神秘,人文丰沛而多彩。

竹林湖村,一个翡翠般的山谷,满是苍劲的树、怪异的竹、迷蒙的云、甘甜的泉、碧绿的水。莲叶上溅着雨花,遮住一湖天光云影。含苞的花朵,带着艳丽的霓裳,相守明镜。

巨大的香鼎排列在开阔的山麓,万绿丛中的高处,安卧着圣者的灵魂。

李时珍,一个自幼耳熟能详的名字。

想起我的表叔,一个老迈的中医,他是李时珍的私淑弟子②。几重几进的幽深老宅里,洗药的天井、煎药的作坊、堆药的库房,长年累月氤氲着浓浓的药香。表叔端坐于店堂,周边是一圈紫檀的书架,架上满是靛蓝灰白的线装古籍。中堂黑色的金字招牌下,挂着“李时珍”画像:褐色的高筒帽,蓝色的大襟袍,清癯的脸上尽是忧戚。这清癯与忧戚似乎随医道一起传承,画像下的表叔亦是如此。

在一张纹脉清晰的紫檀桌上,青筋毕现的手,苍白而温暖,把握一个个问医者的脉息。偶尔的询问和叮咛,轻得就像亲人的耳语。人们一个个恭恭敬敬地弯腰进来,又一个个唯唯诺诺地躬身出门,仿佛踏进的是森严的殿堂。门外车如流水马如龙,门内古炉香烟静如海。

一条古老的石路,横跨了数百年,我在路这端,圣者在路那端,我们彼此深情凝望。曾经瘟疫弥漫了你的眼神,多少亡灵,拥挤着天空。风雨的哀怨,堆满大地。在沉重的呼吸里,枯.瘦.的村庄摇摇晃晃。日子硬撑起呼吸,苦等着一剂良药。困顿的五脏六腑深处,期盼着望闻问切的祥符。多少颤抖的呻吟,渴望着一个身影:一个杏林春暖的身影,一个悬壶济世的身影,一个妙手回春的身影。

皇家宫殿丹炉旁的医者,决然走出堂皇的宫阙,回到久别的故土。国之医者,承载了太多人的命运。怀抱仁心,步履蹒跚,在苦难的漫漫长路,愿为百姓守候一生。

配伍草根、花朵,调制天象、雨露,背负神农氏的典籍,“搜罗百氏”“采访四方”,寻寻觅觅踏遍山野。攀上高耸的断崖,潜入无底的山涧,从荆棘深处背出一篓又一篓救苦救难的“仙草”。敞开胸膛,揽尽大地的远山近水,只看到香气在飞,心灵清如止水。

太阳升起的每一个新的日子,生命都正在苍天的子宫着床。在无边无际的时间与空间,一茎草的萌芽,在脸上积蓄着力量。于是穷搜博采,删削订正,历三十年,阅书八百余家,稿三易而成《本草纲目》。苦行者的智慧,滋润了草的色泽,流溢着草的芳香。在众人的仰望中,研磨天地的精华,抚慰百姓的切肤之痛。

一纸药方,点缀出专注的神情;羸弱而坚韧的手指,调和阴阳,由表及里;心无旁骛的针灸,以谦卑的姿态,直刺生之命门;流不完的汗水,炮制“神膏”,敷上肿胀的苦难;不吝惜的热血,祛散肆虐的“伤风”,让涌动的脉搏,流出欢快的福音;于是滚沸的鼎釜里一缕清苦的味道,泽润了天下的老弱贫疾;于是百草温汤融入子孙的血液,而“李时珍”,刻进华夏永恒的记忆。

李时珍的脊梁始终那么高,又那么低。民族记录下了一个伟大医者朴素的背影。“李时珍”,远不止仅仅等同于《本草纲目》,是永远的经典,更是一个符号,一个民族的魂魄。

(选自《陈世旭作品集》,有删改)

【注释】①蕲春:今湖北蕲春,李时珍故乡。②私淑弟子:私下向自己仰慕敬佩的人学习的学生。

1.李时珍回到故土“为百姓守候一生”,选文是从哪三个方面表现的?(3分)

踏遍山野采药;编纂《本草纲目》;为百姓治病。

2.按要求赏析文中画横线的句子。(4分)

(1)在沉重的呼吸里,枯.瘦.的村庄摇摇晃晃。(赏析加点词语的表达效果)

“枯瘦”一词,赋予村庄以人的情态,形象地写出瘟疫弥漫下村庄的萧条、了无生气。

踏遍山野采药;编纂《本草纲目》;为百姓治病。

“枯瘦”一词,赋予村庄以人的情态,形象地写出瘟疫弥漫下村庄的萧条、了无生气。

(2)李时珍的脊梁始终那么高,又那么低。(从人物形象的角度赏析)

“高”突出李时珍高尚的品格;“低”写出李时珍谦卑的姿态;“高”“低”看似矛盾,实则凸显李时珍心怀天下、救济苍生的伟大医者形象。

“高”突出李时珍高尚的品格;“低”写出李时珍谦卑的姿态;“高”“低”看似矛盾,实则凸显李时珍心怀天下、救济苍生的伟大医者形象。

3.下列对选文的分析理解,不.正.确.的一项是( A )(3分)

A.选文开头描写竹林湖村的环境,营造了神秘圣洁的氛围,意在烘托表叔的形象。

B.选文以“一条古老的石路”连接时空,由写表叔转到写李时珍,过渡自然。

C.作者借助丰富的想象,展现了李时珍离开皇宫回到故土,守候百姓的感人场景。

D.文中“圣者”“国之医者”“伟大医者”等称谓,突出李时珍在世人心中的地位。

A

3. A【解析】应是意在烘托李时珍的形象。

4.选文结尾采用了什么表达方式?有什么含义?结合全文简要分析。(5分)

采用了议论的表达方式,高度概括评价李时珍,直接表达了作者的赞美之情。含义:①李时珍的医学成就和影响跨越时代。②李时珍成为医道仁心的象征。③李时珍心忧百姓,不慕荣华,甘于奉献,勇于担当,彰显了中华民族精神。

采用了议论的表达方式,高度概括评价李时珍,直接表达了作者的赞美之情。含义:①李时珍的医学成就和影响跨越时代。②李时珍成为医道仁心的象征。③李时珍心忧百姓,不慕荣华,甘于奉献,勇于担当,彰显了中华民族精神。

(三)父亲的背影(15分)

章中林

①和父亲没有相见已经一年有余了,我常常梦到父亲的那个背影……

②去年国庆放假回家,父亲说从镇上到家没有车,他开电瓶车来接我。七十岁的老人了,能开电瓶车吗?望着坐在前面开车的父亲。我看到的是他的背影:他低着头看着前方。脊背突起。根根骨头清晰可辨,上面只裹着一张皮。他扶着方向盘,弯着腰,整个人看上去就像一张犁辕,这还是我那伟岸高大的父亲吗?

③父亲年轻的时候,在山里帮人炸石头。我空闲的时候,喜欢到他那里玩耍。那时,我经常看到他挥舞着大铁锤,把石头砸得金星乱飞。这是怎样一个形象呢?也许用个特写就能表现出来:身形高大的父亲,脊背宽阔如门,两腿站立如柱,两臂肌肉暴起,挥舞起铁锤来,带着呼呼的风声。

④前些日子, 看到库尔贝的一幅油画《采石工》。 我才恍然明白我的印象与现实有着不小的偏差。因为那时生活拮据,父亲就和《采石工》中的主人公类似,戴着没有檐的草帽,穿着满是补丁的衣服,鞋子也是破的,连脚后跟都露出来了。这能从父亲当年拍的一张黑白照看出来。

⑤这就是残酷的现实,但我还是喜欢父亲那个砸石头的背影:棕色的脊背,绷紧的双臂,高举的铁锤。整幅画面有着无穷的张力和撼人心魂的表现力,谁看了会不对他跷起大拇指呢?但是,眼前的父亲却完全没有了那种气势,委顿矮小,说话都有些不能关风,还怎么和当年那个形象相比较呢?不忍再想,不能再看。

⑥回到家,我感冒了。身体软软的,提不起精神。看到父亲挑着一担粪去浇地,我说我来。父亲笑说,你是纸扎的,经不起风。这时,我又看到了父亲的背影:他伸着颈,哈着腰,两手抓着扁担,整个人弯成了一张弓。望着他步履蹒跚,我的眼泪流了出来。身为儿子,我却不能让年迈的父亲颐养天年。

⑦走的那天,临出门,父亲叫我等一等,摘些苦柚带着。他说苦柚对我的高血压和高血脂有益,一树的苦柚基本上都被他捎到了我的手里。望着树顶上的苦柚,他还准备爬上树去摘。这么大年纪的人了,危险!我叫嚷着跑到父亲的跟前,想要夺下他的腰篮,但他断然回绝了:别看你比我年轻,但是爬树,我灵活,你不行。

⑧倒吊在树上的父亲,就像一只塑料袋挂在树上,迎风飞舞着,似乎随时都会被风吹落。这时我的泪又来了。父亲哪里还有当年的宽阔背脊,人瘦得有些变形,只剩下一手可握的轮廓了。一件夹克被风扬起来,就像被鼓起的风帆,整个人看上去就像一只蜕皮的蝉一样。那手更是让人不忍直视——黢黑的烧火棍一样,没有一点光泽;皲裂的麻秆一样,没有一点肌肉。这还是父亲吗?眼泪像决堤的洪水一样淹没了我的视线。

⑨一年多来的每一个日子里,我都思念着父亲,忘不了他的背影。无论怎样,我一定要回去看看父亲,和他说一说今天我的工作、我的生活……

1. 本文围绕父亲的背影,写了哪几件事? (4分)

①父亲国庆放假开电瓶车来接“我”。②父亲年轻时帮人炸石头。③父亲挑粪浇地。④父亲上树为“我”摘苦柚。

①父亲国庆放假开电瓶车来接“我”。②父亲年轻时帮人炸石头。③父亲挑粪浇地。④父亲上树为“我”摘苦柚。

2. 从内容和结构两方面分析文章第①段的作用。 (4分)

第①段从内容上看,是全文的叙事线索,且从感情上定下了全文的感情基调;从结构上看,它引出下文,和结尾前后呼应,起着统率全篇的作用。

第①段从内容上看,是全文的叙事线索,且从感情上定下了全文的感情基调;从结构上看,它引出下文,和结尾前后呼应,起着统率全篇的作用。

3. 从描写方法和修辞手法的角度赏析下列句子的表达效果。(4分)

(1)他低着头看着前方。脊背突起。根根骨头清晰可辨,上面只裹着一张皮。他扶着方向盘,弯着腰,整个人看上去就像一张犁辕。

细节描写,运用比喻的修辞手法,生动真实地刻画了父亲因劳作而变得奇瘦无比的形象,表达了作者对父亲的愧疚和感激。

细节描写,运用比喻的修辞手法,生动真实地刻画了父亲因劳作而变得奇瘦无比的形象,表达了作者对父亲的愧疚和感激。

(2)我又看到了父亲的背影:他伸着颈,哈着腰,两手抓着扁担,整个人弯成了一张弓。

细节描写(或:动作描写),运用比喻的修辞手法,生动形象地刻画了父亲苍老衰弱的形象,表达了作者对父亲的心疼和愧疚。

细节描写(或:动作描写),运用比喻的修辞手法,生动形象地刻画了父亲苍老衰弱的形象,表达了作者对父亲的心疼和愧疚。

4. 第②段中“这还是我那伟岸高大的父亲吗?”和第⑧段中“这还是父亲吗?”的两处质疑,说明作者更崇拜年轻时的父亲,而对现在的父亲失望。这种说法对吗?父亲究竟是一个怎样的人? (3 分)

不对。作者对现在父亲的背影的“质疑”,不是作者的失望,而是作者通过“质疑”侧面写父亲的变化之大,岁月的无情。父亲其实就是千千万万劳苦大众的普通一员,他们用自己的身躯扛着家庭,背负艰辛的劳作,承担着哺育重任,默默无闻,无怨无悔,勤劳一生,爱家一生,为子女、为家庭奉献一生。

不对。作者对现在父亲的背影的“质疑”,不是作者的失望,而是作者通过“质疑”侧面写父亲的变化之大,岁月的无情。父亲其实就是千千万万劳苦大众的普通一员,他们用自己的身躯扛着家庭,背负艰辛的劳作,承担着哺育重任,默默无闻,无怨无悔,勤劳一生,爱家一生,为子女、为家庭奉献一生。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读