6老山界 课件(共65张PPT)

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

6 老山界

第二单元

目录

01

02

03

04

05

名师导学

名师导读

名师导练

课外技法专练

群文阅读推荐

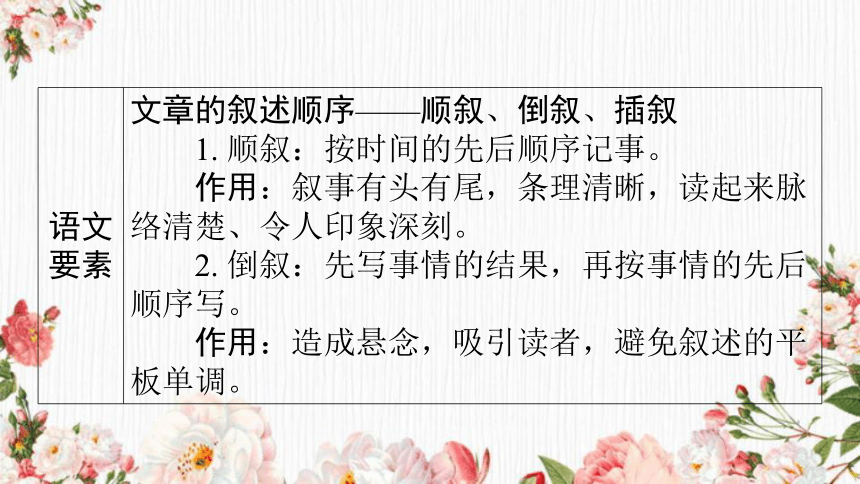

语文要素 文章的叙述顺序——顺叙、倒叙、插叙

1. 顺叙:按时间的先后顺序记事。

作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、令人印象深刻。

2. 倒叙:先写事情的结果,再按事情的先后顺序写。

作用:造成悬念,吸引读者,避免叙述的平板单调。

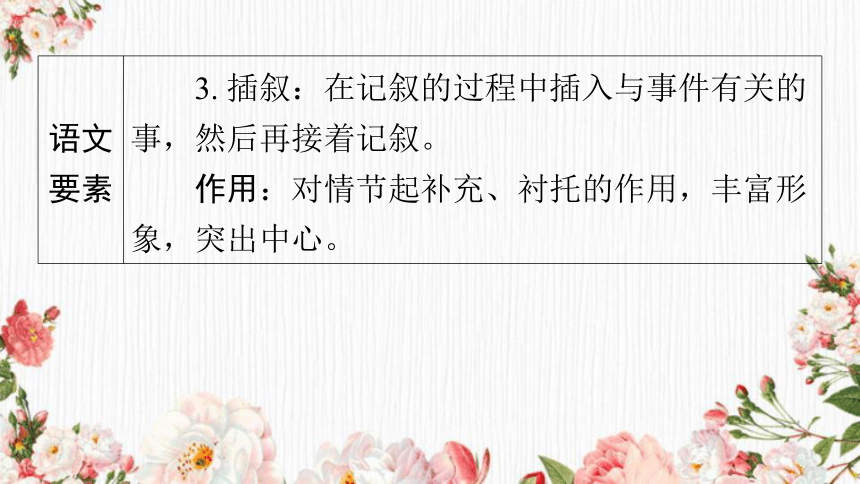

语文要素 3. 插叙:在记叙的过程中插入与事件有关的事,然后再接着记叙。

作用:对情节起补充、衬托的作用,丰富形象,突出中心。

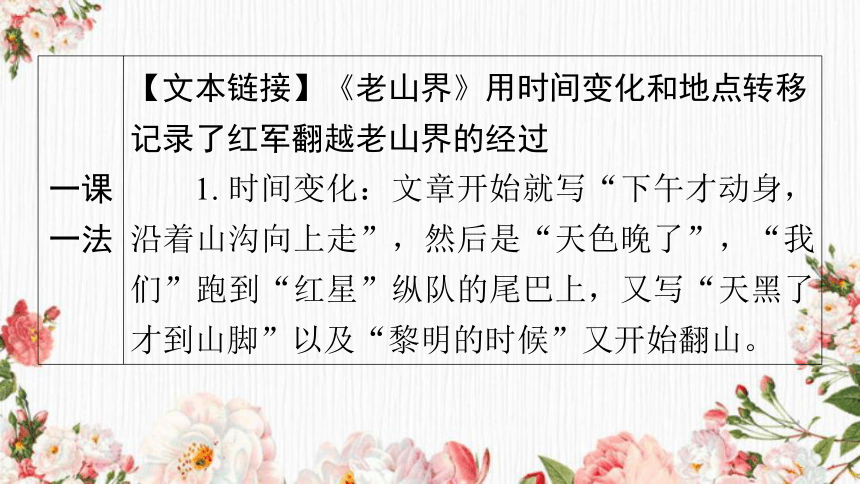

一课一法 【文本链接】《老山界》用时间变化和地点转移记录了红军翻越老山界的经过

1. 时间变化:文章开始就写“下午才动身,沿着山沟向上走”,然后是“天色晚了”,“我们”跑到“红星”纵队的尾巴上,又写“天黑了才到山脚”以及“黎明的时候”又开始翻山。

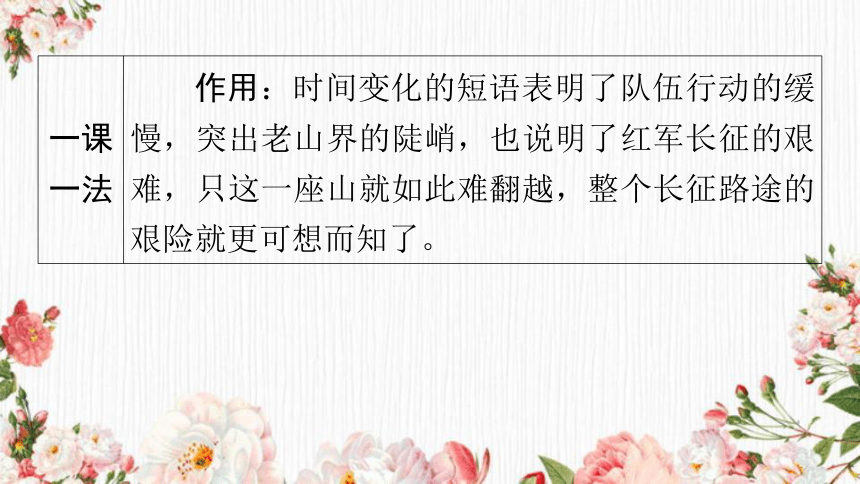

一课一法 作用:时间变化的短语表明了队伍行动的缓慢,突出老山界的陡峭,也说明了红军长征的艰难,只这一座山就如此难翻越,整个长征路途的艰险就更可想而知了。

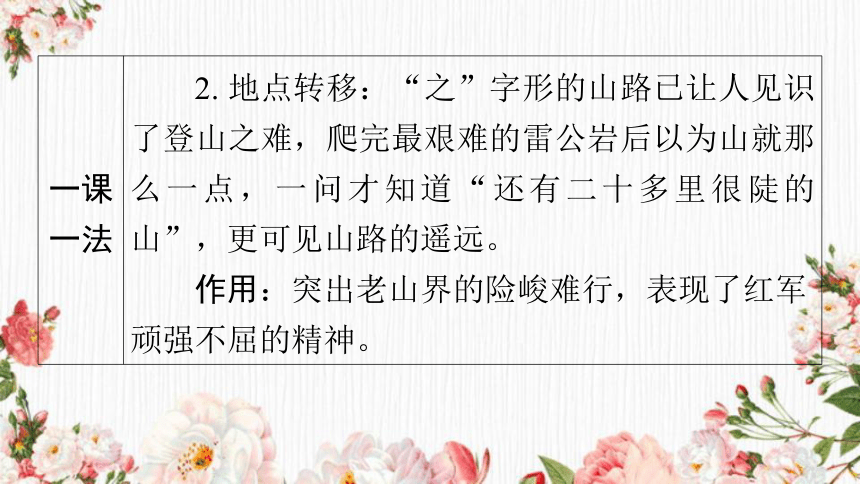

一课一法 2. 地点转移:“之”字形的山路已让人见识了登山之难,爬完最艰难的雷公岩后以为山就那么一点,一问才知道“还有二十多里很陡的山”,更可见山路的遥远。

作用:突出老山界的险峻难行,表现了红军顽强不屈的精神。

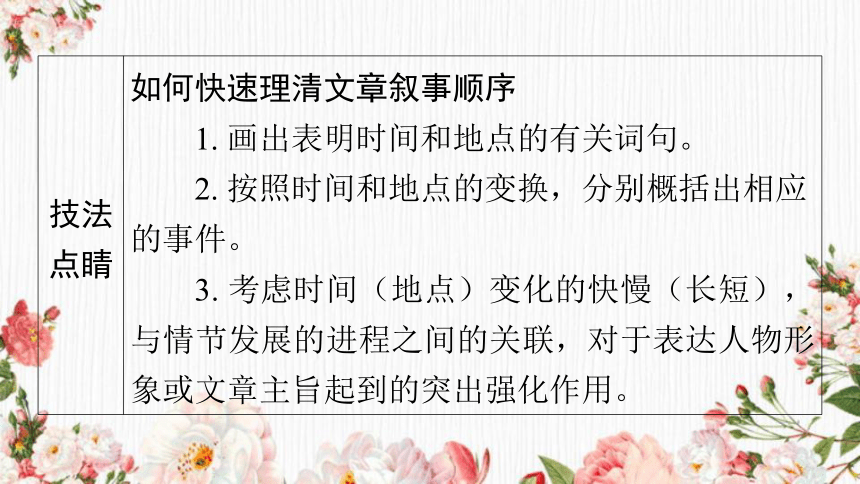

技法点睛 如何快速理清文章叙事顺序

1. 画出表明时间和地点的有关词句。

2. 按照时间和地点的变换,分别概括出相应的事件。

3. 考虑时间(地点)变化的快慢(长短),与情节发展的进程之间的关联,对于表达人物形象或文章主旨起到的突出强化作用。

1. 背景解读

作者简介 陆定一(1906—1996),中国无产阶级革命家。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。中华人民共和国成立后,是中国共产党宣传战线的卓越领导人,被誉为中国共产党内的大秀才。

作者简介 作为亲历长征的红军战士,作者对红军的队伍充满着无限热爱,对红军的精神极为敬佩和赞扬,作者写翻越老山界的经过,就是对红军精神的热情讴歌。

写作背景 1934年10月,中央革命根据地(江西)的中国工农红军开始长征,主力三万六千多人连续突破敌人四道封锁线,渡过湘江,于12月间穿过老山界,又以超乎寻常的勇毅,突破乌江、金沙江、大渡河,爬雪山过草地,于1935年10月,胜利到达陕北,与陕北红军会合,完成了史无前例的二万五千里长征。老山界是红军长征途中翻越的“第一座难走的山”。

2. 内容梳理(根据课文内容填空,理清文脉)

这是一篇革命回忆录,记录红军长征途中翻越第一座难走的高山——老山界的经过。文章反映了红军长征途中的艰难险阻,歌颂了红军精神。为了更好地表现这篇文章的中心,作者按时间的变化和地点的转移来安排文章的层次,同时加了许多生动的描写。

红军在翻越老山界时遇到了哪些艰难险阻?他们为什么能够战胜这些艰难险阻?完成表格。

困 难 具体表现 战士的态度 红军精神

走路难 ① 悬崖峭壁、山高路险 打趣逗笑、奋勇登山 ④表现了红军战士 不畏艰险 的顽强意志、 乐观主义 的精神和战胜困难的英雄气概。

悬崖峭壁、

山高路险

不畏艰

险

乐观主

义

困 难 具体表现 战士的态度 红军精神

睡觉难 路窄石硬、寒气逼人 ② 酣然入梦、观赏夜景 ④表现了红军战士 不畏艰险 的顽强意志、 乐观主义 的精神和战胜困难的英雄气概。

酣然入

梦、观赏夜

景

不畏艰

险

乐观主

义

困 难 具体表现 战士的态度 红军精神

吃饭难 粮食奇缺、肚子饥饿 鼓着勇气、继续前进 ④表现了红军战士 不畏艰险 的顽强意志、 乐观主义 的精神和战胜困难的英雄气概。

处境难 ③ 敌人追击、枪声密集 毫不畏惧、嘲笑敌机

不畏艰

险

乐观主

义

敌人追击、

枪声密集

基础训练

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)我们就跟瑶民pān tán( 攀谈 )起来。

(2)我们谈到红军,谈到kē juān zá shuì( 苛捐杂税 ),谈到她住在这里的生活情形。

(3)传来的话说,前面又有一段路在qiào bì( 峭壁 )上,马爬不上去。

(4)路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就gū lu( 骨碌 )下去了吗?

攀谈

苛捐杂

税

峭

壁

骨碌

(5)因为实在太疲倦,一会儿就hān rán rù mèng( 酣然入梦 )了。

(6)耳朵里有bù kě zhuō mō( 不可捉摸 )的声响,极远的又是极近的。

(7)像春蚕在jǔ jué( 咀嚼 )桑叶,像野马在平原上奔驰。

(8)像山泉在wū yè( 呜咽 ),像波涛在澎湃。

酣

然入梦

不可捉摸

咀嚼

呜咽

(9)因为山路很难走,一路上需要dū cù( 督促 )前进。

(10)我们完成了任务,把一个坚强的意志guàn shū( 灌输 )到整个纵队每个人心中。

督促

灌输

2.下列句子中加点的词语使用不.恰.当.的一项是

( C )

A. 青春有着不可思议的伟大力量,它催发着青年人的躯体,启迪着他们的智慧。同时它也向青年人灌.输.着热烈的感情和坚强的理智。

B. 阅读经典文学作品,应用心品读,细心品悟,才能咀.嚼.有余味,获得独特的阅读体验。

C. 党和政府深入实际考察研究,决定免去农民的诸多苛.捐.杂.税.,从而合理地减轻农民的负担。

D. 45岁的苏轼,醉酒淋雨后酣.然.入.梦.,写下一词道尽中年洒脱。

C

2.C【解析】“苛捐杂税”指反动统治下苛刻繁重的捐税。此处不合语境。

3.下列对病句的修改不.正.确.的一项是( A )

A. 持续干旱少雨,许多水库的存水量已减少了一倍,节约用水刻不容缓。(将“刻不容缓”改为“迫不及待”)

B. 中国共产党历经百年依然风华正茂、朝气蓬勃,始终保持奋进,充满生机活力。(在“奋进”后加上“姿态”)

A

3. A【解析】搭配不当,应将“一倍”改为“一半”。

C. 劳动教育最本质的问题不在于是否学会了加工零件技能,而在于能建立劳动价值观。(将“能”改为“能否”)

D. 全球疫情蔓延,中国不仅做好了自身防控,还研制出疫苗为世界防疫发挥了重要贡献。(将“发挥”改为“做出”)

4. (新题型)下列依次填入语段横线处的词语,最恰当的一项是( C )

运动,自有其力量之美。而静,则是一种精神之美、觉悟之美、灵动之美。静, 自然之美的精彩呈现, 内心修为的 展示。平心静气、心无旁骛,方能专注于 本质、解析机理,从而抽丝剥茧,让问题迎刃而解。

C

A. 不是 而是 幽雅 探究

B. 不单是 更是 幽雅 探寻

C. 不单是 更是 优雅 探究

D. 不是 而是 优雅 探寻

4. C【解析】第一、二空的前后句表示递进关系,故排除A、D项。与“本质”搭配的词语应是“探究”,因此排除B项,故选C。

新题特训

5. (新题型)学校开展“故宫六百年”文化学习活动,请你积极参与并完成下列任务。

(1)任务一:美术课上,老师向同学们展示了几幅故宫藏品的图片,同学们被其中李白的《上阳台帖》深深吸引。下列是同学们对李白的《上阳台帖》的评价,不.恰.当.的一项是( D )

D

A. 书法苍劲雄浑、气势飘逸,用笔收放自如,笔力劲健。

B. 书法宽博开张,稚拙而放逸,其间架结构参差跌宕,奇趣无穷。

C. 作品中大字小字错落有致,体现了一种苍茫、浑厚之感。

D. 作品字体方正,结构匀称,用笔刚健有力,开合有度。

5. (1)D【解析】《上阳台帖》是唐代诗人李白创作的草书书法作品,“字体方正,结构匀称”是楷书的特点。

(2)任务二:小川在游览故宫时看到了下列四副对联,其中最可能贴在书房(皇子读书的地方)的一副是( B )

A. 绿水亭前罗带绕 碧水窗外画屏开

B. 立身以至诚为本 读书以明理为先

C. 满字一如心得月 梵言半偈舍生莲

D. 座如图书娱画景 庭前松柏蕴春风

B

(2)B【解析】B项是以修身读书为话题的对联,最适合贴在书房。

(3)任务三:《上阳台帖》是李白寻访司马承祯时所作。李白一生交友丰富,有很多诗作都是写给友人的,例如: 我寄愁心与明月 , 随君直到夜郎西 。

我寄愁心与明月

随君直到夜郎西

6. (新题型)阅读名著《骆驼祥子》的摘录语段,完成读书笔记。

原文摘录

他不大关心战争怎样的毁坏田地,也不大注意春雨的有无。他只关心他的车,他的车能产生烙饼与一切吃食,它是块万能的田地,很驯顺的随着他走,一块活地,宝地。因为缺雨,因为战争的消息,粮食都长了价钱;这个,祥子知道。可是他和城里人一样的只会抱怨粮食贵,而一点主意没有;粮食贵,贵吧,谁有法儿教它贱呢?这种态度使他只顾自己的生活,把一切祸患灾难都放在脑后。

读书笔记

(1)语段中的“战争毁坏田地”“春雨的有无”“粮食贵”等语句反映了当时 社会腐朽黑暗,民不聊生 的社会现实。

(2)从语段中可以看出祥子 只追求个人幸福 的狭隘思想,这也为祥子的悲剧命运做铺垫。

社会腐朽黑

暗,民不聊生

只追求个人幸福

原文摘录 读书笔记

祥子心中仿佛忽然的裂了,张着大嘴哭起来。小福子也落着泪,可是处在帮忙的地位,她到底心里还清楚一点。“祥哥!先别哭!我去上医院问问吧?” 没管祥子听见了没有,她抹着泪跑出去。 (3)语段中祥子哭的原因是 虎妞难产 ;语段中的动作、 语言 描写,表现了小福子的善良。

虎

妞难产

语言

课内精读

粥吃起来十分香甜,因为确实饿了……上山三十里,下山十五里,再前面才是塘坊边。我们现在还没到山脚下呢。

自己的队伍来了,我们烧了些水给大家喝。一路前进,天黑了才到山脚,果然有许多竹林。

满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

在“之”字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡吗?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄,冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

7. 选文中两处“之”字形火把的描写,有什么作用?(3分)

通过两次“之”字形火把的描写,描绘出了一幅星夜行军图。火光与星光相接,暗示了山势陡峭,而此时战士们还有说有笑,互相鼓励,更表现了红军不畏艰险、坚强勇敢的豪迈气概。

通过两次“之”字形火把的描写,描绘出了一幅星夜行军图。火光与星光相接,暗示了山势陡峭,而此时战士们还有说有笑,互相鼓励,更表现了红军不畏艰险、坚强勇敢的豪迈气概。

8. 按要求赏析下列句子。(4分)

(1)天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。(这段话属于什么描写?有什么作用?)

景物描写。作用:既生动形象地写出了山势的险峻,又表现出红军身处险境却依然镇定自若的乐观主义精神。

景物描写。作用:既生动形象地写出了山势的险峻,又表现出红军身处险境却依然镇定自若的乐观主义精神。

(2)除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(作者写夜晚寂静,可描写的却是各种声响,这是运用了什么手法?有什么作用?)

运用了以声写静的手法,用各种声响反衬夜晚的寂静,写一个极度疲劳的人冻醒后又欲入睡,在恍惚迷离中听到的难以名状的声音。以四个比喻句,显示出声响的起伏变幻。表现了夜半深山的静谧、红军夜宿的艰苦但又不失乐观的情趣。

运用了以声写静的手法,用各种声响反衬夜晚的寂静,写一个极度疲劳的人冻醒后又欲入睡,在恍惚迷离中听到的难以名状的声音。以四个比喻句,显示出声响的起伏变幻。表现了夜半深山的静谧、红军夜宿的艰苦但又不失乐观的情趣。

9. 在“半夜露宿”这一部分,作者交代说战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入梦了”,这两者是否矛盾?(4分)

不矛盾,“横着心”既说明战士们不怕困难、不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性。“一会儿就酣然入梦了”既说明战士们的疲劳,又写出了战士们将生死置之度外、从容镇定、坦然的襟怀。

不矛盾,“横着心”既说明战士们不怕困难、不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性。“一会儿就酣然入梦了”既说明战士们的疲劳,又写出了战士们将生死置之度外、从容镇定、坦然的襟怀。

10. 全文重点围绕红军翻越老山界来写,找出文章中还有哪些内容不是直接写红军翻山的,说说有什么作用。(4分)

内容:与瑶民母女攀谈;医务队的女同志;敌人的飞机声和枪声。作用:与瑶民母女攀谈,了解到瑶民们的悲苦生活,从侧面表现出红军长征的经过及意义;医务队的女同志,从侧面表现出红军队伍中女同志的坚强和勇敢;敌人的飞机声和枪声,更突显出红军所面临的艰难困苦。这些内容从不同的侧面丰富了文章主题,使文章更加充实、丰满。

内容:与瑶民母女攀谈;医务队的女同志;敌人的飞机声和枪声。作用:与瑶民母女攀谈,了解到瑶民们的悲苦生活,从侧面表现出红军长征的经过及意义;医务队的女同志,从侧面表现出红军队伍中女同志的坚强和勇敢;敌人的飞机声和枪声,更突显出红军所面临的艰难困苦。这些内容从不同的侧面丰富了文章主题,使文章更加充实、丰满。

——抓住关键语句,理清文章叙事顺序

季节(15分)

韦其麟

①久住城市,越来越觉得城市只有阴晴冷暖,没有季节变换。童年在故乡,四季是各有各的美丽的。看见的,听到的,闻到的,都有春夏秋冬鲜明的景象和浓郁的气息。

②大年初一响到十五的大鼓声刚刚停止,村前的藕塘已露出荷叶的尖尖角,光秃的苦楝树枝头也有了一丛丛青翠,小溪旁的草地不知什么时候换了一片新绿。园边不时传来柚子花和柠檬花的清香,这份清香不会令人沉醉,而是使人兴奋又安神。闻着这不凡的芬芳,什么郁闷都会烟消云散的。

③“三月三,人拜山。”村人叫扫墓为拜山。上山扫墓,行经一处处大树的浓荫。阵阵初起的热闹的蝉声就像草木一样蓬蓬勃勃。那些用来泡水浸米煮黑米饭的嫩枫叶,还有一些不知名的草木,散发着种种不同的芳香。晚上,走在田中借火光寻捉夜游的黄鳝,也是春天令人着迷的事。夜的田野,火光朵朵,和风习习,蛙声阵阵。离开故乡,我再没有享受过这样的春夜了。

④转眼间,梅子熟了。再酸也要吃几颗的,这亦使人有春去夏至之感。阳光变得火辣辣的,田野荡漾着绿波,蒸发的水汽在烈日照耀下,有如透明的火焰在跃动。时有三三两两的白鹤,在透明的火焰上悠悠飞翔,然后优雅地降落绿波中。

⑤“六月六,摸芋督。”早春种的芋头长大了,可以挖起来吃了。种在田里的藕也长大了,刚挖起的嫩藕,多么可口,仍记得有两句山歌:“挖得嫩姜共藕炒,云队连情甜又香。”夏收夏种的日子,忙碌而紧张。家家户户,上午把早稻收割挑回村旁的禾堂,下午把稻穗铺成圈饼状,用牛拉着石磙一圈一圈来回滚着脱粒,叫“蹬禾”。

接着,家家户户又在刚收割的田中,牛拉着“碌碡”,人站在“碌碡”前后的踏板上,来回滚田。黄昏的田野,四处“嗒嗒嗒”的“碌碡”响声,有夏种不待人的繁忙气氛,也有夏收的欢乐的情调。

⑥“九月九,黄蜂返饮酒。”九月初九前后一两天,总有黄蜂成群结队飞来村里,在屋边瓦檐绕来绕去。捉黄蜂吃糖,也是儿时的趣事。黄蜂返饮酒,也给日子带来了清秋的情调。深秋的山林,依然苍绿,虽间有一树两树的鲜黄或殷红,但并没有什么“悲秋”之感,只觉得山河的壮美和大自然永不止息的生命力。

⑦北风吹了,天气冷了。冬夜,一家人围在灶炉前生火取暖,暖和又愉快。火堆烧得旺旺的,烤火烧的多是桃军娘的树根,这些树根很耐烧。但我觉得桃军娘很可爱,春天漫山遍野的桃军娘花,一片绯红,多么美丽;夏日上山去摘成熟甜蜜的桃军娘果,多么欢快。我极不情愿烧我喜欢的小树。长大后我知道它的传说——桃军娘是古代为拯救义军而牺牲自己的一位姑娘的化身——我更感到儿时喜欢的小树可爱也更可敬。

⑧打陀螺也是欢乐的活动,这是冬天才有的景象,北风再冷,气氛总是热烈的。

⑨人们准备过年的种种活动,也使人感到隆冬的情味,但这是迎春了。山野和村边,一些急于迎春的树木,已长出许多叶芽,甚至伸展了几片最初的嫩叶,或青翠,或紫红,或灰绿。诗人雪莱曾经问道:冬天来了,春天还会远吗?

⑩是的,不会远了,而在我的故乡——冬天未去,春天已经来了。

(有删改)

1. 提取文章的关键语句,理清文章的写作顺序。

(4分)【理清写作顺序】

四季时间更替 四季自然美景 四季生活故事

大年初一响到十五的大鼓声刚刚停止 荷叶、苦楝树、草地 柚子花和柠檬花不凡的芬芳消除郁闷

三月三,人拜山 蝉声热闹、树木芳香 扫墓、享受春夜

四季时间更替 四季自然美景 四季生活故事

(1) 转眼间,梅子熟了 阳光火辣辣、白鹤飞翔 吃酸梅

六月六,摸芋督 黄昏的田野 (2) 夏收夏种的忙碌和快乐

九月九,黄蜂返饮酒 黄蜂飞来绕去 捉黄蜂吃糖、黄蜂返饮酒

转眼

间,梅子熟了

夏收夏种的

忙碌和快乐

四季时间更替 四季自然美景 四季生活故事

北风吹了,天气冷了 树木长出嫩芽,或青翠,或紫红,或灰绿 (3) 围炉取暖 、打陀螺、准备过年的活动

总结:本文以(4) 时间 顺序描写了家乡四季的景色,讲述了四季的生活故事,表达了作者对故乡的无比热爱与怀念。

围炉取暖

时间

2. 下列对文章的分析理解,不.正.确.的一项是( A )(2分)

A. “我再没有享受过这样的春夜了。”“这样的春夜”特指散发草木芳香的春夜。

B. 写夏收夏种的繁忙景象,紧张而有序,真切而生动,有形兼有声,极具画面感。

C. 写秋,写与“悲秋”不同的感受,凸显故乡山河的壮美及大自然无穷的生命力。

D. 写冬,借传说强调对冬夜里给一家人带来温暖和愉快的桃军娘的喜爱与崇敬。

A

2. A【解析】根据第③段可知“这样的春夜”是指借火光寻捉黄鳝时“火光朵朵,和风习习,蛙声阵阵”的美丽夜景。“散发草木芳香”主要是指白天拜山时的感受。

3. “看见的,听到的,闻到的,都有春夏秋冬鲜明的景象和浓郁的气息。”故乡四季的景象与气息在作者的笔下敏感而清晰。试从感官运用的角度赏析文中画横线的句子。(6分)

(1)园边不时传来柚子花和柠檬花的清香,这份清香不会令人沉醉,而是使人兴奋又安神。

从嗅觉的角度,生动地写出了花的清香给人的最直观的感受,表达了“我”对故乡深深的热爱之情。

(2)阵阵初起的热闹的蝉声就像草木一样蓬蓬勃勃。

从听觉的角度,生动地写出了蝉声的热闹以及蕴含其间的蓬勃向上的力量,形象地表现了故乡的山上充满着无限的生机。

从嗅觉的角度,生动地写出了花的清香给人的最直观的感受,表达了“我”对故乡深深的热爱之情。

从听觉的角度,生动地写出了蝉声的热闹以及蕴含其间的蓬勃向上的力量,形象地表现了故乡的山上充满着无限的生机。

(3)时有三三两两的白鹤,在透明的火焰上悠悠飞翔,然后优雅地降落绿波中。

从视觉的角度,生动形象地写出了故乡夏天的天空中热气蒸腾、白鹤飞舞的美妙场景。

从视觉的角度,生动形象地写出了故乡夏天的天空中热气蒸腾、白鹤飞舞的美妙场景。

4. 冬去春来是时间的自然顺序。但文末作者为什么说故乡“冬天未去,春天已经来了”?(3分)

一是实写:故乡的春天来得早,一些树木早早地便伸展出了嫩叶;二是表达故乡的人们希望春天到来的急切心情,暗含着作者对故乡的无限热爱之情。

一是实写:故乡的春天来得早,一些树木早早地便伸展出了嫩叶;二是表达故乡的人们希望春天到来的急切心情,暗含着作者对故乡的无限热爱之情。

阅读意图 阅读篇目 阅读重点 阅读练习推荐

相同写法 《六月雪》(田国浩) 以翻山为叙事线索,以时间变化和地点转移为叙事顺序。 《茶是家乡醇》

阅读意图 阅读篇目 阅读重点 阅读练习推荐

相同主题 《金色的鱼钩》(杨旭) 体会红军战士不畏艰难,乐观豪迈的精神。 《茶是家乡醇》

不同文体 《永远的老山界》 多角度了解红军故事和红军精神。

6 老山界

第二单元

目录

01

02

03

04

05

名师导学

名师导读

名师导练

课外技法专练

群文阅读推荐

语文要素 文章的叙述顺序——顺叙、倒叙、插叙

1. 顺叙:按时间的先后顺序记事。

作用:叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、令人印象深刻。

2. 倒叙:先写事情的结果,再按事情的先后顺序写。

作用:造成悬念,吸引读者,避免叙述的平板单调。

语文要素 3. 插叙:在记叙的过程中插入与事件有关的事,然后再接着记叙。

作用:对情节起补充、衬托的作用,丰富形象,突出中心。

一课一法 【文本链接】《老山界》用时间变化和地点转移记录了红军翻越老山界的经过

1. 时间变化:文章开始就写“下午才动身,沿着山沟向上走”,然后是“天色晚了”,“我们”跑到“红星”纵队的尾巴上,又写“天黑了才到山脚”以及“黎明的时候”又开始翻山。

一课一法 作用:时间变化的短语表明了队伍行动的缓慢,突出老山界的陡峭,也说明了红军长征的艰难,只这一座山就如此难翻越,整个长征路途的艰险就更可想而知了。

一课一法 2. 地点转移:“之”字形的山路已让人见识了登山之难,爬完最艰难的雷公岩后以为山就那么一点,一问才知道“还有二十多里很陡的山”,更可见山路的遥远。

作用:突出老山界的险峻难行,表现了红军顽强不屈的精神。

技法点睛 如何快速理清文章叙事顺序

1. 画出表明时间和地点的有关词句。

2. 按照时间和地点的变换,分别概括出相应的事件。

3. 考虑时间(地点)变化的快慢(长短),与情节发展的进程之间的关联,对于表达人物形象或文章主旨起到的突出强化作用。

1. 背景解读

作者简介 陆定一(1906—1996),中国无产阶级革命家。长征时,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。中华人民共和国成立后,是中国共产党宣传战线的卓越领导人,被誉为中国共产党内的大秀才。

作者简介 作为亲历长征的红军战士,作者对红军的队伍充满着无限热爱,对红军的精神极为敬佩和赞扬,作者写翻越老山界的经过,就是对红军精神的热情讴歌。

写作背景 1934年10月,中央革命根据地(江西)的中国工农红军开始长征,主力三万六千多人连续突破敌人四道封锁线,渡过湘江,于12月间穿过老山界,又以超乎寻常的勇毅,突破乌江、金沙江、大渡河,爬雪山过草地,于1935年10月,胜利到达陕北,与陕北红军会合,完成了史无前例的二万五千里长征。老山界是红军长征途中翻越的“第一座难走的山”。

2. 内容梳理(根据课文内容填空,理清文脉)

这是一篇革命回忆录,记录红军长征途中翻越第一座难走的高山——老山界的经过。文章反映了红军长征途中的艰难险阻,歌颂了红军精神。为了更好地表现这篇文章的中心,作者按时间的变化和地点的转移来安排文章的层次,同时加了许多生动的描写。

红军在翻越老山界时遇到了哪些艰难险阻?他们为什么能够战胜这些艰难险阻?完成表格。

困 难 具体表现 战士的态度 红军精神

走路难 ① 悬崖峭壁、山高路险 打趣逗笑、奋勇登山 ④表现了红军战士 不畏艰险 的顽强意志、 乐观主义 的精神和战胜困难的英雄气概。

悬崖峭壁、

山高路险

不畏艰

险

乐观主

义

困 难 具体表现 战士的态度 红军精神

睡觉难 路窄石硬、寒气逼人 ② 酣然入梦、观赏夜景 ④表现了红军战士 不畏艰险 的顽强意志、 乐观主义 的精神和战胜困难的英雄气概。

酣然入

梦、观赏夜

景

不畏艰

险

乐观主

义

困 难 具体表现 战士的态度 红军精神

吃饭难 粮食奇缺、肚子饥饿 鼓着勇气、继续前进 ④表现了红军战士 不畏艰险 的顽强意志、 乐观主义 的精神和战胜困难的英雄气概。

处境难 ③ 敌人追击、枪声密集 毫不畏惧、嘲笑敌机

不畏艰

险

乐观主

义

敌人追击、

枪声密集

基础训练

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)我们就跟瑶民pān tán( 攀谈 )起来。

(2)我们谈到红军,谈到kē juān zá shuì( 苛捐杂税 ),谈到她住在这里的生活情形。

(3)传来的话说,前面又有一段路在qiào bì( 峭壁 )上,马爬不上去。

(4)路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就gū lu( 骨碌 )下去了吗?

攀谈

苛捐杂

税

峭

壁

骨碌

(5)因为实在太疲倦,一会儿就hān rán rù mèng( 酣然入梦 )了。

(6)耳朵里有bù kě zhuō mō( 不可捉摸 )的声响,极远的又是极近的。

(7)像春蚕在jǔ jué( 咀嚼 )桑叶,像野马在平原上奔驰。

(8)像山泉在wū yè( 呜咽 ),像波涛在澎湃。

酣

然入梦

不可捉摸

咀嚼

呜咽

(9)因为山路很难走,一路上需要dū cù( 督促 )前进。

(10)我们完成了任务,把一个坚强的意志guàn shū( 灌输 )到整个纵队每个人心中。

督促

灌输

2.下列句子中加点的词语使用不.恰.当.的一项是

( C )

A. 青春有着不可思议的伟大力量,它催发着青年人的躯体,启迪着他们的智慧。同时它也向青年人灌.输.着热烈的感情和坚强的理智。

B. 阅读经典文学作品,应用心品读,细心品悟,才能咀.嚼.有余味,获得独特的阅读体验。

C. 党和政府深入实际考察研究,决定免去农民的诸多苛.捐.杂.税.,从而合理地减轻农民的负担。

D. 45岁的苏轼,醉酒淋雨后酣.然.入.梦.,写下一词道尽中年洒脱。

C

2.C【解析】“苛捐杂税”指反动统治下苛刻繁重的捐税。此处不合语境。

3.下列对病句的修改不.正.确.的一项是( A )

A. 持续干旱少雨,许多水库的存水量已减少了一倍,节约用水刻不容缓。(将“刻不容缓”改为“迫不及待”)

B. 中国共产党历经百年依然风华正茂、朝气蓬勃,始终保持奋进,充满生机活力。(在“奋进”后加上“姿态”)

A

3. A【解析】搭配不当,应将“一倍”改为“一半”。

C. 劳动教育最本质的问题不在于是否学会了加工零件技能,而在于能建立劳动价值观。(将“能”改为“能否”)

D. 全球疫情蔓延,中国不仅做好了自身防控,还研制出疫苗为世界防疫发挥了重要贡献。(将“发挥”改为“做出”)

4. (新题型)下列依次填入语段横线处的词语,最恰当的一项是( C )

运动,自有其力量之美。而静,则是一种精神之美、觉悟之美、灵动之美。静, 自然之美的精彩呈现, 内心修为的 展示。平心静气、心无旁骛,方能专注于 本质、解析机理,从而抽丝剥茧,让问题迎刃而解。

C

A. 不是 而是 幽雅 探究

B. 不单是 更是 幽雅 探寻

C. 不单是 更是 优雅 探究

D. 不是 而是 优雅 探寻

4. C【解析】第一、二空的前后句表示递进关系,故排除A、D项。与“本质”搭配的词语应是“探究”,因此排除B项,故选C。

新题特训

5. (新题型)学校开展“故宫六百年”文化学习活动,请你积极参与并完成下列任务。

(1)任务一:美术课上,老师向同学们展示了几幅故宫藏品的图片,同学们被其中李白的《上阳台帖》深深吸引。下列是同学们对李白的《上阳台帖》的评价,不.恰.当.的一项是( D )

D

A. 书法苍劲雄浑、气势飘逸,用笔收放自如,笔力劲健。

B. 书法宽博开张,稚拙而放逸,其间架结构参差跌宕,奇趣无穷。

C. 作品中大字小字错落有致,体现了一种苍茫、浑厚之感。

D. 作品字体方正,结构匀称,用笔刚健有力,开合有度。

5. (1)D【解析】《上阳台帖》是唐代诗人李白创作的草书书法作品,“字体方正,结构匀称”是楷书的特点。

(2)任务二:小川在游览故宫时看到了下列四副对联,其中最可能贴在书房(皇子读书的地方)的一副是( B )

A. 绿水亭前罗带绕 碧水窗外画屏开

B. 立身以至诚为本 读书以明理为先

C. 满字一如心得月 梵言半偈舍生莲

D. 座如图书娱画景 庭前松柏蕴春风

B

(2)B【解析】B项是以修身读书为话题的对联,最适合贴在书房。

(3)任务三:《上阳台帖》是李白寻访司马承祯时所作。李白一生交友丰富,有很多诗作都是写给友人的,例如: 我寄愁心与明月 , 随君直到夜郎西 。

我寄愁心与明月

随君直到夜郎西

6. (新题型)阅读名著《骆驼祥子》的摘录语段,完成读书笔记。

原文摘录

他不大关心战争怎样的毁坏田地,也不大注意春雨的有无。他只关心他的车,他的车能产生烙饼与一切吃食,它是块万能的田地,很驯顺的随着他走,一块活地,宝地。因为缺雨,因为战争的消息,粮食都长了价钱;这个,祥子知道。可是他和城里人一样的只会抱怨粮食贵,而一点主意没有;粮食贵,贵吧,谁有法儿教它贱呢?这种态度使他只顾自己的生活,把一切祸患灾难都放在脑后。

读书笔记

(1)语段中的“战争毁坏田地”“春雨的有无”“粮食贵”等语句反映了当时 社会腐朽黑暗,民不聊生 的社会现实。

(2)从语段中可以看出祥子 只追求个人幸福 的狭隘思想,这也为祥子的悲剧命运做铺垫。

社会腐朽黑

暗,民不聊生

只追求个人幸福

原文摘录 读书笔记

祥子心中仿佛忽然的裂了,张着大嘴哭起来。小福子也落着泪,可是处在帮忙的地位,她到底心里还清楚一点。“祥哥!先别哭!我去上医院问问吧?” 没管祥子听见了没有,她抹着泪跑出去。 (3)语段中祥子哭的原因是 虎妞难产 ;语段中的动作、 语言 描写,表现了小福子的善良。

虎

妞难产

语言

课内精读

粥吃起来十分香甜,因为确实饿了……上山三十里,下山十五里,再前面才是塘坊边。我们现在还没到山脚下呢。

自己的队伍来了,我们烧了些水给大家喝。一路前进,天黑了才到山脚,果然有许多竹林。

满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

在“之”字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

走了半天,忽然前面又走不动了。传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡觉,明天一早登山。

就在这里睡觉?怎么行呢?下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡吗?路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄,冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

7. 选文中两处“之”字形火把的描写,有什么作用?(3分)

通过两次“之”字形火把的描写,描绘出了一幅星夜行军图。火光与星光相接,暗示了山势陡峭,而此时战士们还有说有笑,互相鼓励,更表现了红军不畏艰险、坚强勇敢的豪迈气概。

通过两次“之”字形火把的描写,描绘出了一幅星夜行军图。火光与星光相接,暗示了山势陡峭,而此时战士们还有说有笑,互相鼓励,更表现了红军不畏艰险、坚强勇敢的豪迈气概。

8. 按要求赏析下列句子。(4分)

(1)天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。(这段话属于什么描写?有什么作用?)

景物描写。作用:既生动形象地写出了山势的险峻,又表现出红军身处险境却依然镇定自若的乐观主义精神。

景物描写。作用:既生动形象地写出了山势的险峻,又表现出红军身处险境却依然镇定自若的乐观主义精神。

(2)除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(作者写夜晚寂静,可描写的却是各种声响,这是运用了什么手法?有什么作用?)

运用了以声写静的手法,用各种声响反衬夜晚的寂静,写一个极度疲劳的人冻醒后又欲入睡,在恍惚迷离中听到的难以名状的声音。以四个比喻句,显示出声响的起伏变幻。表现了夜半深山的静谧、红军夜宿的艰苦但又不失乐观的情趣。

运用了以声写静的手法,用各种声响反衬夜晚的寂静,写一个极度疲劳的人冻醒后又欲入睡,在恍惚迷离中听到的难以名状的声音。以四个比喻句,显示出声响的起伏变幻。表现了夜半深山的静谧、红军夜宿的艰苦但又不失乐观的情趣。

9. 在“半夜露宿”这一部分,作者交代说战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入梦了”,这两者是否矛盾?(4分)

不矛盾,“横着心”既说明战士们不怕困难、不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性。“一会儿就酣然入梦了”既说明战士们的疲劳,又写出了战士们将生死置之度外、从容镇定、坦然的襟怀。

不矛盾,“横着心”既说明战士们不怕困难、不怕死的英雄气概,又说明红军严明的组织纪律性。“一会儿就酣然入梦了”既说明战士们的疲劳,又写出了战士们将生死置之度外、从容镇定、坦然的襟怀。

10. 全文重点围绕红军翻越老山界来写,找出文章中还有哪些内容不是直接写红军翻山的,说说有什么作用。(4分)

内容:与瑶民母女攀谈;医务队的女同志;敌人的飞机声和枪声。作用:与瑶民母女攀谈,了解到瑶民们的悲苦生活,从侧面表现出红军长征的经过及意义;医务队的女同志,从侧面表现出红军队伍中女同志的坚强和勇敢;敌人的飞机声和枪声,更突显出红军所面临的艰难困苦。这些内容从不同的侧面丰富了文章主题,使文章更加充实、丰满。

内容:与瑶民母女攀谈;医务队的女同志;敌人的飞机声和枪声。作用:与瑶民母女攀谈,了解到瑶民们的悲苦生活,从侧面表现出红军长征的经过及意义;医务队的女同志,从侧面表现出红军队伍中女同志的坚强和勇敢;敌人的飞机声和枪声,更突显出红军所面临的艰难困苦。这些内容从不同的侧面丰富了文章主题,使文章更加充实、丰满。

——抓住关键语句,理清文章叙事顺序

季节(15分)

韦其麟

①久住城市,越来越觉得城市只有阴晴冷暖,没有季节变换。童年在故乡,四季是各有各的美丽的。看见的,听到的,闻到的,都有春夏秋冬鲜明的景象和浓郁的气息。

②大年初一响到十五的大鼓声刚刚停止,村前的藕塘已露出荷叶的尖尖角,光秃的苦楝树枝头也有了一丛丛青翠,小溪旁的草地不知什么时候换了一片新绿。园边不时传来柚子花和柠檬花的清香,这份清香不会令人沉醉,而是使人兴奋又安神。闻着这不凡的芬芳,什么郁闷都会烟消云散的。

③“三月三,人拜山。”村人叫扫墓为拜山。上山扫墓,行经一处处大树的浓荫。阵阵初起的热闹的蝉声就像草木一样蓬蓬勃勃。那些用来泡水浸米煮黑米饭的嫩枫叶,还有一些不知名的草木,散发着种种不同的芳香。晚上,走在田中借火光寻捉夜游的黄鳝,也是春天令人着迷的事。夜的田野,火光朵朵,和风习习,蛙声阵阵。离开故乡,我再没有享受过这样的春夜了。

④转眼间,梅子熟了。再酸也要吃几颗的,这亦使人有春去夏至之感。阳光变得火辣辣的,田野荡漾着绿波,蒸发的水汽在烈日照耀下,有如透明的火焰在跃动。时有三三两两的白鹤,在透明的火焰上悠悠飞翔,然后优雅地降落绿波中。

⑤“六月六,摸芋督。”早春种的芋头长大了,可以挖起来吃了。种在田里的藕也长大了,刚挖起的嫩藕,多么可口,仍记得有两句山歌:“挖得嫩姜共藕炒,云队连情甜又香。”夏收夏种的日子,忙碌而紧张。家家户户,上午把早稻收割挑回村旁的禾堂,下午把稻穗铺成圈饼状,用牛拉着石磙一圈一圈来回滚着脱粒,叫“蹬禾”。

接着,家家户户又在刚收割的田中,牛拉着“碌碡”,人站在“碌碡”前后的踏板上,来回滚田。黄昏的田野,四处“嗒嗒嗒”的“碌碡”响声,有夏种不待人的繁忙气氛,也有夏收的欢乐的情调。

⑥“九月九,黄蜂返饮酒。”九月初九前后一两天,总有黄蜂成群结队飞来村里,在屋边瓦檐绕来绕去。捉黄蜂吃糖,也是儿时的趣事。黄蜂返饮酒,也给日子带来了清秋的情调。深秋的山林,依然苍绿,虽间有一树两树的鲜黄或殷红,但并没有什么“悲秋”之感,只觉得山河的壮美和大自然永不止息的生命力。

⑦北风吹了,天气冷了。冬夜,一家人围在灶炉前生火取暖,暖和又愉快。火堆烧得旺旺的,烤火烧的多是桃军娘的树根,这些树根很耐烧。但我觉得桃军娘很可爱,春天漫山遍野的桃军娘花,一片绯红,多么美丽;夏日上山去摘成熟甜蜜的桃军娘果,多么欢快。我极不情愿烧我喜欢的小树。长大后我知道它的传说——桃军娘是古代为拯救义军而牺牲自己的一位姑娘的化身——我更感到儿时喜欢的小树可爱也更可敬。

⑧打陀螺也是欢乐的活动,这是冬天才有的景象,北风再冷,气氛总是热烈的。

⑨人们准备过年的种种活动,也使人感到隆冬的情味,但这是迎春了。山野和村边,一些急于迎春的树木,已长出许多叶芽,甚至伸展了几片最初的嫩叶,或青翠,或紫红,或灰绿。诗人雪莱曾经问道:冬天来了,春天还会远吗?

⑩是的,不会远了,而在我的故乡——冬天未去,春天已经来了。

(有删改)

1. 提取文章的关键语句,理清文章的写作顺序。

(4分)【理清写作顺序】

四季时间更替 四季自然美景 四季生活故事

大年初一响到十五的大鼓声刚刚停止 荷叶、苦楝树、草地 柚子花和柠檬花不凡的芬芳消除郁闷

三月三,人拜山 蝉声热闹、树木芳香 扫墓、享受春夜

四季时间更替 四季自然美景 四季生活故事

(1) 转眼间,梅子熟了 阳光火辣辣、白鹤飞翔 吃酸梅

六月六,摸芋督 黄昏的田野 (2) 夏收夏种的忙碌和快乐

九月九,黄蜂返饮酒 黄蜂飞来绕去 捉黄蜂吃糖、黄蜂返饮酒

转眼

间,梅子熟了

夏收夏种的

忙碌和快乐

四季时间更替 四季自然美景 四季生活故事

北风吹了,天气冷了 树木长出嫩芽,或青翠,或紫红,或灰绿 (3) 围炉取暖 、打陀螺、准备过年的活动

总结:本文以(4) 时间 顺序描写了家乡四季的景色,讲述了四季的生活故事,表达了作者对故乡的无比热爱与怀念。

围炉取暖

时间

2. 下列对文章的分析理解,不.正.确.的一项是( A )(2分)

A. “我再没有享受过这样的春夜了。”“这样的春夜”特指散发草木芳香的春夜。

B. 写夏收夏种的繁忙景象,紧张而有序,真切而生动,有形兼有声,极具画面感。

C. 写秋,写与“悲秋”不同的感受,凸显故乡山河的壮美及大自然无穷的生命力。

D. 写冬,借传说强调对冬夜里给一家人带来温暖和愉快的桃军娘的喜爱与崇敬。

A

2. A【解析】根据第③段可知“这样的春夜”是指借火光寻捉黄鳝时“火光朵朵,和风习习,蛙声阵阵”的美丽夜景。“散发草木芳香”主要是指白天拜山时的感受。

3. “看见的,听到的,闻到的,都有春夏秋冬鲜明的景象和浓郁的气息。”故乡四季的景象与气息在作者的笔下敏感而清晰。试从感官运用的角度赏析文中画横线的句子。(6分)

(1)园边不时传来柚子花和柠檬花的清香,这份清香不会令人沉醉,而是使人兴奋又安神。

从嗅觉的角度,生动地写出了花的清香给人的最直观的感受,表达了“我”对故乡深深的热爱之情。

(2)阵阵初起的热闹的蝉声就像草木一样蓬蓬勃勃。

从听觉的角度,生动地写出了蝉声的热闹以及蕴含其间的蓬勃向上的力量,形象地表现了故乡的山上充满着无限的生机。

从嗅觉的角度,生动地写出了花的清香给人的最直观的感受,表达了“我”对故乡深深的热爱之情。

从听觉的角度,生动地写出了蝉声的热闹以及蕴含其间的蓬勃向上的力量,形象地表现了故乡的山上充满着无限的生机。

(3)时有三三两两的白鹤,在透明的火焰上悠悠飞翔,然后优雅地降落绿波中。

从视觉的角度,生动形象地写出了故乡夏天的天空中热气蒸腾、白鹤飞舞的美妙场景。

从视觉的角度,生动形象地写出了故乡夏天的天空中热气蒸腾、白鹤飞舞的美妙场景。

4. 冬去春来是时间的自然顺序。但文末作者为什么说故乡“冬天未去,春天已经来了”?(3分)

一是实写:故乡的春天来得早,一些树木早早地便伸展出了嫩叶;二是表达故乡的人们希望春天到来的急切心情,暗含着作者对故乡的无限热爱之情。

一是实写:故乡的春天来得早,一些树木早早地便伸展出了嫩叶;二是表达故乡的人们希望春天到来的急切心情,暗含着作者对故乡的无限热爱之情。

阅读意图 阅读篇目 阅读重点 阅读练习推荐

相同写法 《六月雪》(田国浩) 以翻山为叙事线索,以时间变化和地点转移为叙事顺序。 《茶是家乡醇》

阅读意图 阅读篇目 阅读重点 阅读练习推荐

相同主题 《金色的鱼钩》(杨旭) 体会红军战士不畏艰难,乐观豪迈的精神。 《茶是家乡醇》

不同文体 《永远的老山界》 多角度了解红军故事和红军精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读