第1课 隋朝的统一与灭亡 课件 (共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 课件 (共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-10 14:06:02 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

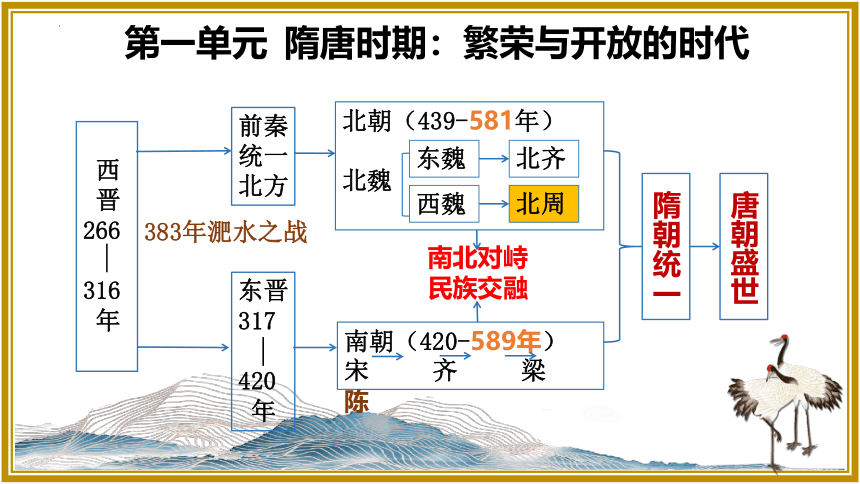

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

西

晋

266

316

年

前秦

统一

北方

东晋

317

420

年

383年淝水之战

北朝(439-581年)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

南朝(420-589年)

宋 齐 梁 陈

南北对峙 民族交融

隋朝统一

唐朝盛世

第 1 课

隋朝的统一与灭亡

隋朝就像流星一样,瞬间璀璨,瞬间毁灭,勃兴速亡,魅力十足。

——蒙曼

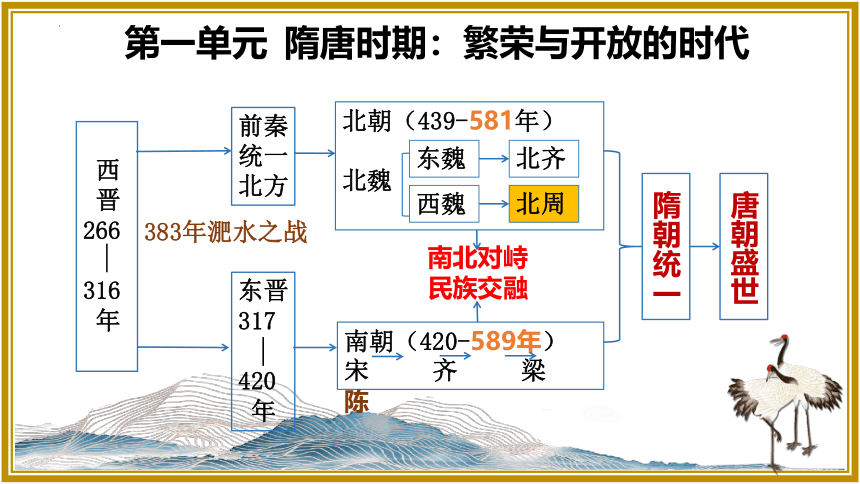

独孤曼陀

四 姐

七 妹

民族交融

表兄弟

关系

李渊

杨广

北周柱国大将军独孤信,其四女独孤氏,唐高祖李渊之母,后追封元贞皇后;七女独孤伽罗,隋炀帝杨广之母,谥号文献皇后。独孤家族从南北朝到唐朝前期都是皇亲贵族联姻的主要对象,繁盛了几百年。

“鲜卑族在走向封建化、走向历史的更高层次的必然趋势中失去

的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于

中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”

独孤伽罗

壹

肃肃秋风起 悠悠行万里

——隋朝统一

隋文帝像(541-604)

公元580年春,年仅8岁的周静帝继位。杨坚以太后

父亲的身份总理朝政,控制了北周最高军政大权。581年

2月,杨坚自立为帝,国号为隋,改元开皇,建都长安。

隋

陈

589年灭陈

国家统一

隋朝统一的历史意义

结束了长期分裂的局面,

顺应了统一多民族国家

的历史发展大趋势。

外戚

历史上结束长期分裂实现统一的朝代:

秦朝 西晋 隋朝 元朝

实现统一

的原因?

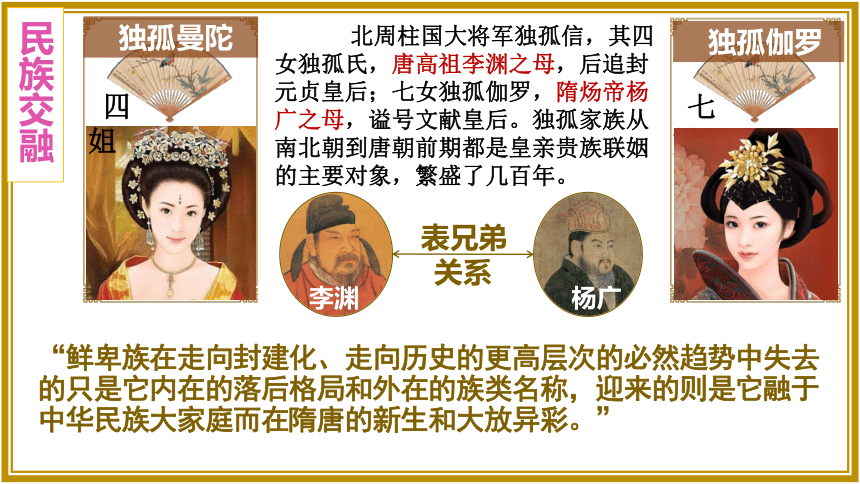

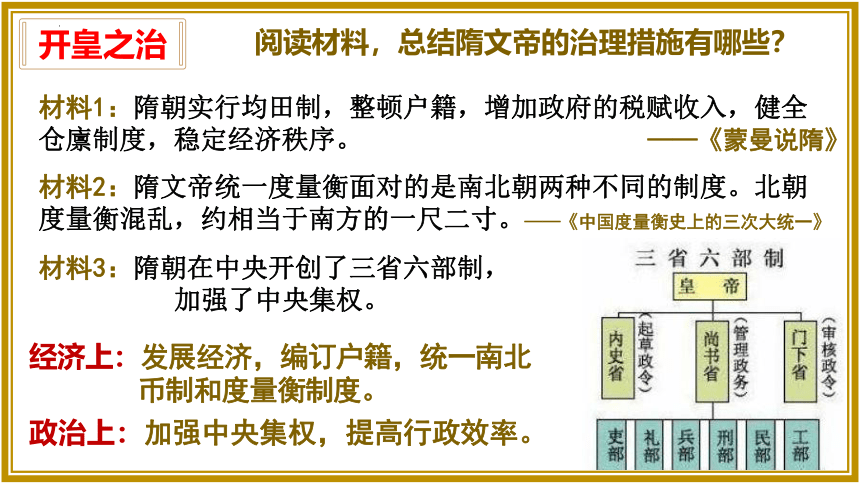

开皇之治

材料3:隋朝在中央开创了三省六部制,

加强了中央集权。

阅读材料,总结隋文帝的治理措施有哪些?

材料2:隋文帝统一度量衡面对的是南北朝两种不同的制度。北朝

度量衡混乱,约相当于南方的一尺二寸。——《中国度量衡史上的三次大统一》

材料1:隋朝实行均田制,整顿户籍,增加政府的税赋收入,健全

仓廪制度,稳定经济秩序。 ——《蒙曼说隋》

经济上:发展经济,编订户籍,统一南北

币制和度量衡制度。

政治上:加强中央集权,提高行政效率。

材料2:含嘉仓,始建于隋朝公元605年,位于洛阳市老城北,总面积43万平方米,共有圆形粮窖400座以上,每座粮窖可以存储约50万斤粮食。唐太宗曾感慨:“计天下储积,得供五六十年”。

材料1:隋朝仅用30年就让国家可控人口重新达到了5000万。

开皇之治

隋文帝的治理措施起到了哪些作用?

含嘉仓粮窖示意图

含嘉仓示意图

促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

长安

据图,隋朝粮食主产区主要分布在哪里?

江南地区

南粮北运

隋朝定都何处?如何加强对江南的控制?

政治军事重心

江南开发

粮食产区

贰

炀帝凿汴河 自制水调歌

——开凿大运河

隋炀帝像(569-618)

杨广,隋文帝与独孤伽罗的次子。史书称其“美姿仪,少聪慧”。公元604年7月继位,是隋朝第二位皇帝。

605年4月14日 隋炀帝下令开凿大运河

说说隋炀帝开凿大运河具备哪些条件?

1.隋朝统一后社会安定、经济发展;

2.中央集权加强,为征发百万人提供可能;

3.已有的天然河道和古运河为基础。

识记大运河

为什么开通大运河?(直接/根本)

直接原因:加强南北交通

根本原因:巩固全国的统治

识记大运河:

一个中心

两个端点

三个作用

四段水渠

五条水系

——东都洛阳

——涿郡/余杭

——永通邗江

——海黄淮长钱

长安

南

北

钱塘江

——政治经济文化交流

识记大运河

自己动手:

洛阳

涿郡

余杭

永

济

渠

通

济

渠

邗

沟

江

南

河

海河

黄河

淮水

长江

钱塘江

江都(扬州)

出谋划策:

请你为余杭的丝绸商人设

计一条到东都的水路线路。

江都

简笔画大运河,并在图上标注重点信息。

大运河全长2700多千米,

是古代世界上最长的运河。

评价大运河

读诗,说说你对隋炀帝修建大运河有何评价?

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

唐·胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

唐·皮日休《汴河怀古》

否定

肯定

大运河,成为南北交通的大动脉,加强了南北政治经济文化的交流,对巩固统一和社会经济的发展起到重要作用。但开凿大运河带来沉重的徭役负担,导致阶级矛盾激化,也是隋朝暴政的内容之一。

评价原则:用辨证唯物主义,一分为二的方法。

元代全国政治中心移到了大都,

为了缩短航线,1283~1293年,

先后挖通了北京到通县的通惠河、

山东临清到东平的会通河、东平到

济宁的济州河。把运河改成直线后,

比隋朝运河缩短了900多千米。它

就是今天京杭大运河的前身。

2014年6月22日,第38届

世界遗产大会宣布,中国

大运河项目成功入选世界

文化遗产名录,成为中国

第46个世界遗产项目。

京杭运河

隋唐运河

浙东运河

叁

朝为田舍郎 暮登天子堂

——开创科举取士制度

(科举制是从隋朝以后的封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度)

知识探究

你知道,中国古代官员是如何选拔出来的?

世卿制

察举制

九品中正制

夏商周时期

两汉时期

魏晋南北朝

隋朝

?

科举制

(血缘/嫡长子)

(举荐/贤孝品行)

(门第/士族垄断)

上品

中品

下品

下上 下中

下下

中上 中中

中下

上上 上中

上下

中正:地方识鉴评定等级者。

· 说说你对“上品无寒门,下品

无士族”的理解?(弊端)

1.士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

2.只重门第,不重才能。

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的

工具;朝廷无人可用

阅读课文,梳理隋朝科举制度是如何确立的?

1. 隋文帝,废除了旧制,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

2. 隋炀帝,创立进士科,标志着科举制的正式确立。

易错易混点

· 谁通过考试选拔人才?

· 谁确立了科举制度?标志为何?

· 旧制与新制最大的不同点?

隋炀帝

通过材料说出创立科举制度的历史意义?

材料3:使庶族知识分子进入仕途,登上政治舞台。

——张婷《科举制度与我国知识发展的关系》

材料2:科举取士把选拔人才和官吏任命的权利,从地方豪门士族的手

里集中到中央政府,有利于政局的稳定。 ——刘海峰《重评科举制度》

材料5:科举制度从隋唐时期一直沿用到了清朝末年,对中国

封建社会的教育事业,人才的培养都产生的深远的影响。

材料1:科举制度是封建选官制度的一大进步,它冲破了世家大族垄断

仕途的局面。 ——刘海峰《重评科举制度》

材料4:有利于选拔出有真术实学的人才。

是中国古代选官制度的一大变革

加强了皇帝在选官和用人上的权力

扩大了官吏选拔的范围

使有才学的人能够由此参政

推动了教育的发展

科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,长达1300年,

影响深远。 中国古代的科举制度是世界上最早的考试

制度,对世界文明产生了重要的影响。

阅读课文,说出创立科举制度的影响?

特别提示:

1.科举制是用分科考试的方法来选拔人才,选拔的标准是择优录取 。

2.隋朝官员的主要来源并不是科举制,多为察举制。——何忠礼

3.科举制度经历了创立、发展、鼎盛与衰亡的历史进程,出现了明显的阶段性特点。随着历史和社会的发展,科举制度逐渐由国家选取良才的通途蜕变为人才成长的桎梏。

肆

斜阳欲落处 一望黯消魂

——隋朝的灭亡

阅读课文完成表格内容,总结隋朝灭亡的原因?

内容 表现

奢侈享乐

徭 役

兵 役

总 结

多次巡游,耗费大量人力和财力。

营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道。

三次征辽东,使人民无法正常从事生产劳动。

隋炀帝的暴政,滥用民力,

社会矛盾激化,农民起义爆发。

杨广的野心耗尽了帝国的命数。公元618年,

隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡。

(38年)

本课小结

课堂练习

1.隋朝最终完成国家统一是在 ( )

A.581年 B.589年 C.605年 D.608年

2.历史上把隋文帝统治时期称为“开皇之治”是因为( )

①隋文帝励精图治,改革制度,注重吏治。

②隋文帝注意发展生产。

③隋文帝开凿了大运河,促进南北经济的交流。

④统一全国,结束分裂。

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

3.隋朝开凿大运河最主要的目的是:( )

A.加强南北交通,巩固统一。

B.满足隋炀帝南巡的需要。

C.加强北部边防,防止少数民族南侵。

D.促进南北经济的交流。

4.唐朝一位余杭商人,要到洛阳去经商,如果走运河水路,

他不必经过:( )

A.江南河 B.邗沟

C.通济渠 D.永济渠

5.科举制诞生时,统治者选拔人才的考试内容是( )

A.儒家经书 B.对时事的看法

C.科技知识 D.风俗民情

6.隋朝统治基础不牢固是隋朝走向灭亡的( )

A.重要原因 B.主要表现

C.直接原因 D.主要背景

(隋朝在大一统背景下,割据因素存在,统治基础很不稳固。)

课后探究:

阅读下面表格,分析隋朝与秦朝有哪些相同点?

秦 朝 隋 朝

历史地位

重要制度

大型工程

统治时间

灭亡原因

对后世 的影响

结束春秋战国以来割据混战局面,建第一个统一的中央集权封建国家。

结束了长期分裂割据局面,顺应统一趋势,重建大一统的局面。

专制主义中央集权制度

科举制 三省六部制

修长城,建驰道等

营造东都,建大运河等

15年(秦始皇、秦二世)

38年(隋文帝、隋炀帝)

统治残暴,被农民起义推翻

隋炀帝的暴政

西汉统治者吸取秦亡教训,实行休养生息政策,出现了文景之治、汉武帝大一统的局面。

唐承隋制,唐吸取隋亡教训,

出现贞观之治的局面。

这是一个短促而华丽的巅峰,也是一个伟大时代的序曲。隋王朝之后,唐帝国扑面而来,逸兴遄飞的雍容气度即将漫天展开。 ——纪录片《中国》

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

西

晋

266

316

年

前秦

统一

北方

东晋

317

420

年

383年淝水之战

北朝(439-581年)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

南朝(420-589年)

宋 齐 梁 陈

南北对峙 民族交融

隋朝统一

唐朝盛世

第 1 课

隋朝的统一与灭亡

隋朝就像流星一样,瞬间璀璨,瞬间毁灭,勃兴速亡,魅力十足。

——蒙曼

独孤曼陀

四 姐

七 妹

民族交融

表兄弟

关系

李渊

杨广

北周柱国大将军独孤信,其四女独孤氏,唐高祖李渊之母,后追封元贞皇后;七女独孤伽罗,隋炀帝杨广之母,谥号文献皇后。独孤家族从南北朝到唐朝前期都是皇亲贵族联姻的主要对象,繁盛了几百年。

“鲜卑族在走向封建化、走向历史的更高层次的必然趋势中失去

的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于

中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”

独孤伽罗

壹

肃肃秋风起 悠悠行万里

——隋朝统一

隋文帝像(541-604)

公元580年春,年仅8岁的周静帝继位。杨坚以太后

父亲的身份总理朝政,控制了北周最高军政大权。581年

2月,杨坚自立为帝,国号为隋,改元开皇,建都长安。

隋

陈

589年灭陈

国家统一

隋朝统一的历史意义

结束了长期分裂的局面,

顺应了统一多民族国家

的历史发展大趋势。

外戚

历史上结束长期分裂实现统一的朝代:

秦朝 西晋 隋朝 元朝

实现统一

的原因?

开皇之治

材料3:隋朝在中央开创了三省六部制,

加强了中央集权。

阅读材料,总结隋文帝的治理措施有哪些?

材料2:隋文帝统一度量衡面对的是南北朝两种不同的制度。北朝

度量衡混乱,约相当于南方的一尺二寸。——《中国度量衡史上的三次大统一》

材料1:隋朝实行均田制,整顿户籍,增加政府的税赋收入,健全

仓廪制度,稳定经济秩序。 ——《蒙曼说隋》

经济上:发展经济,编订户籍,统一南北

币制和度量衡制度。

政治上:加强中央集权,提高行政效率。

材料2:含嘉仓,始建于隋朝公元605年,位于洛阳市老城北,总面积43万平方米,共有圆形粮窖400座以上,每座粮窖可以存储约50万斤粮食。唐太宗曾感慨:“计天下储积,得供五六十年”。

材料1:隋朝仅用30年就让国家可控人口重新达到了5000万。

开皇之治

隋文帝的治理措施起到了哪些作用?

含嘉仓粮窖示意图

含嘉仓示意图

促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

长安

据图,隋朝粮食主产区主要分布在哪里?

江南地区

南粮北运

隋朝定都何处?如何加强对江南的控制?

政治军事重心

江南开发

粮食产区

贰

炀帝凿汴河 自制水调歌

——开凿大运河

隋炀帝像(569-618)

杨广,隋文帝与独孤伽罗的次子。史书称其“美姿仪,少聪慧”。公元604年7月继位,是隋朝第二位皇帝。

605年4月14日 隋炀帝下令开凿大运河

说说隋炀帝开凿大运河具备哪些条件?

1.隋朝统一后社会安定、经济发展;

2.中央集权加强,为征发百万人提供可能;

3.已有的天然河道和古运河为基础。

识记大运河

为什么开通大运河?(直接/根本)

直接原因:加强南北交通

根本原因:巩固全国的统治

识记大运河:

一个中心

两个端点

三个作用

四段水渠

五条水系

——东都洛阳

——涿郡/余杭

——永通邗江

——海黄淮长钱

长安

南

北

钱塘江

——政治经济文化交流

识记大运河

自己动手:

洛阳

涿郡

余杭

永

济

渠

通

济

渠

邗

沟

江

南

河

海河

黄河

淮水

长江

钱塘江

江都(扬州)

出谋划策:

请你为余杭的丝绸商人设

计一条到东都的水路线路。

江都

简笔画大运河,并在图上标注重点信息。

大运河全长2700多千米,

是古代世界上最长的运河。

评价大运河

读诗,说说你对隋炀帝修建大运河有何评价?

千里长河一旦开,

亡隋波浪九天来。

锦帆未落干戈起,

惆怅龙舟更不回。

唐·胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

唐·皮日休《汴河怀古》

否定

肯定

大运河,成为南北交通的大动脉,加强了南北政治经济文化的交流,对巩固统一和社会经济的发展起到重要作用。但开凿大运河带来沉重的徭役负担,导致阶级矛盾激化,也是隋朝暴政的内容之一。

评价原则:用辨证唯物主义,一分为二的方法。

元代全国政治中心移到了大都,

为了缩短航线,1283~1293年,

先后挖通了北京到通县的通惠河、

山东临清到东平的会通河、东平到

济宁的济州河。把运河改成直线后,

比隋朝运河缩短了900多千米。它

就是今天京杭大运河的前身。

2014年6月22日,第38届

世界遗产大会宣布,中国

大运河项目成功入选世界

文化遗产名录,成为中国

第46个世界遗产项目。

京杭运河

隋唐运河

浙东运河

叁

朝为田舍郎 暮登天子堂

——开创科举取士制度

(科举制是从隋朝以后的封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度)

知识探究

你知道,中国古代官员是如何选拔出来的?

世卿制

察举制

九品中正制

夏商周时期

两汉时期

魏晋南北朝

隋朝

?

科举制

(血缘/嫡长子)

(举荐/贤孝品行)

(门第/士族垄断)

上品

中品

下品

下上 下中

下下

中上 中中

中下

上上 上中

上下

中正:地方识鉴评定等级者。

· 说说你对“上品无寒门,下品

无士族”的理解?(弊端)

1.士族独占上品,士庶严格区分,

且官员选拔权由权贵垄断;

2.只重门第,不重才能。

阶级矛盾加剧;

不利于中央集权。

巩固门阀政治的

工具;朝廷无人可用

阅读课文,梳理隋朝科举制度是如何确立的?

1. 隋文帝,废除了旧制,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

2. 隋炀帝,创立进士科,标志着科举制的正式确立。

易错易混点

· 谁通过考试选拔人才?

· 谁确立了科举制度?标志为何?

· 旧制与新制最大的不同点?

隋炀帝

通过材料说出创立科举制度的历史意义?

材料3:使庶族知识分子进入仕途,登上政治舞台。

——张婷《科举制度与我国知识发展的关系》

材料2:科举取士把选拔人才和官吏任命的权利,从地方豪门士族的手

里集中到中央政府,有利于政局的稳定。 ——刘海峰《重评科举制度》

材料5:科举制度从隋唐时期一直沿用到了清朝末年,对中国

封建社会的教育事业,人才的培养都产生的深远的影响。

材料1:科举制度是封建选官制度的一大进步,它冲破了世家大族垄断

仕途的局面。 ——刘海峰《重评科举制度》

材料4:有利于选拔出有真术实学的人才。

是中国古代选官制度的一大变革

加强了皇帝在选官和用人上的权力

扩大了官吏选拔的范围

使有才学的人能够由此参政

推动了教育的发展

科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,长达1300年,

影响深远。 中国古代的科举制度是世界上最早的考试

制度,对世界文明产生了重要的影响。

阅读课文,说出创立科举制度的影响?

特别提示:

1.科举制是用分科考试的方法来选拔人才,选拔的标准是择优录取 。

2.隋朝官员的主要来源并不是科举制,多为察举制。——何忠礼

3.科举制度经历了创立、发展、鼎盛与衰亡的历史进程,出现了明显的阶段性特点。随着历史和社会的发展,科举制度逐渐由国家选取良才的通途蜕变为人才成长的桎梏。

肆

斜阳欲落处 一望黯消魂

——隋朝的灭亡

阅读课文完成表格内容,总结隋朝灭亡的原因?

内容 表现

奢侈享乐

徭 役

兵 役

总 结

多次巡游,耗费大量人力和财力。

营建东都洛阳,开凿大运河,修筑长城和驰道。

三次征辽东,使人民无法正常从事生产劳动。

隋炀帝的暴政,滥用民力,

社会矛盾激化,农民起义爆发。

杨广的野心耗尽了帝国的命数。公元618年,

隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡。

(38年)

本课小结

课堂练习

1.隋朝最终完成国家统一是在 ( )

A.581年 B.589年 C.605年 D.608年

2.历史上把隋文帝统治时期称为“开皇之治”是因为( )

①隋文帝励精图治,改革制度,注重吏治。

②隋文帝注意发展生产。

③隋文帝开凿了大运河,促进南北经济的交流。

④统一全国,结束分裂。

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

3.隋朝开凿大运河最主要的目的是:( )

A.加强南北交通,巩固统一。

B.满足隋炀帝南巡的需要。

C.加强北部边防,防止少数民族南侵。

D.促进南北经济的交流。

4.唐朝一位余杭商人,要到洛阳去经商,如果走运河水路,

他不必经过:( )

A.江南河 B.邗沟

C.通济渠 D.永济渠

5.科举制诞生时,统治者选拔人才的考试内容是( )

A.儒家经书 B.对时事的看法

C.科技知识 D.风俗民情

6.隋朝统治基础不牢固是隋朝走向灭亡的( )

A.重要原因 B.主要表现

C.直接原因 D.主要背景

(隋朝在大一统背景下,割据因素存在,统治基础很不稳固。)

课后探究:

阅读下面表格,分析隋朝与秦朝有哪些相同点?

秦 朝 隋 朝

历史地位

重要制度

大型工程

统治时间

灭亡原因

对后世 的影响

结束春秋战国以来割据混战局面,建第一个统一的中央集权封建国家。

结束了长期分裂割据局面,顺应统一趋势,重建大一统的局面。

专制主义中央集权制度

科举制 三省六部制

修长城,建驰道等

营造东都,建大运河等

15年(秦始皇、秦二世)

38年(隋文帝、隋炀帝)

统治残暴,被农民起义推翻

隋炀帝的暴政

西汉统治者吸取秦亡教训,实行休养生息政策,出现了文景之治、汉武帝大一统的局面。

唐承隋制,唐吸取隋亡教训,

出现贞观之治的局面。

这是一个短促而华丽的巅峰,也是一个伟大时代的序曲。隋王朝之后,唐帝国扑面而来,逸兴遄飞的雍容气度即将漫天展开。 ——纪录片《中国》

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源