2022-2023学年部编版语文七年级上册第7课《散文诗二首》教案

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年部编版语文七年级上册第7课《散文诗二首》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-10 21:34:40 | ||

图片预览

文档简介

《散文诗二首》教案

一、《金色花》

【教学目标】

1.正确、流利地朗读课文,体会散文诗这一文学体裁。

2.反复朗读,品味清新雅致的语言特点,把握人物形象。

3.感悟亲情,学会感恩,培养审美情趣与审美能力。

【教学重难点】

理解文中形象,体会作者思想情感,感悟亲情,学会感恩。

【教学方法】朗读法、合作探究法

【教学资源】ppt、投影音频、黑板

【课时安排】1课时

【教学过程】

一、导入新课

同学们,翻到19页,我们可以看到第二单元就是以亲情为主题。前面我们学了史铁生的《秋天的怀念》和莫怀戚的《散步》,这两篇的体裁是什么?散文。今天,我们要学习的是《散文诗二首》。

那么散文诗是什么呢?散文诗兼有散文和诗特点的一种现代抒情文学,有诗的情绪和想象,像诗一样精粹、凝练,但它不像诗歌那样分行与押韵,而是以散文的形式呈现出来。即“散文其形,诗意其质”。

今天我们就先来学习泰戈尔的《金色花》来进一步接触散文诗,体会以孩童视角所表露出来的亲情。

二、作者介绍

泰戈尔(1861年5月7日—1941年8月7日),印度诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。主要诗集有《吉檀迦利》《新月集》《飞鸟集》《园丁集》等。另有长篇小说《沉船》《戈拉》《两姐妹》等以及剧作和散文作品。一生共写有50多部诗集、12部中长篇小说、100多篇短篇小说、20多部剧本及大量文学、哲学、政治论著。1913年他成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。

三、整体感知

1.播放音频文件,在听录音时把握朗读的节奏,学生圈点出重要字词。

字音: 匿(nì)笑 沐浴(mù) 花瓣(bàn) 嗅(xiù)到 祷(dǎo)告 林荫(yīn) 罗摩衍(yǎn)那 膝(xī)上

字义:匿笑:偷偷地笑。

祷告:向神祈求保佑。

林荫:树林在日光下投射的阴影。

《罗摩衍那》:印度古代梵文叙事诗。

2.请同学朗读课文,做到语言流畅、读音准确。

分别请3组各推选的1名同学朗读1-3、4-6、7-9段,朗读后由剩下的一组的学生进行点评,纠正读音。

3.学生齐读课文,同时思考以下问题:文中“我”变成了什么?“我”为什么要变?只是为了好玩吗?

明确:金色花。一是为了好玩,一是为了看着母亲工作,表达对母亲的爱。

四、深入解读

学生自读课文,感受散文诗内容,思考以下问题(可小组合作探究):

1.“我”变成金色花之后与妈妈玩了几次躲猫猫?(找出对应的时间、妈妈所做的事情以及“我”所做的事。)

明确:三次。三次嬉戏构成三幅嬉戏画,表现出母子情深。

母亲 “我”

沐浴后 做祷告 散发花香

吃过中饭 阅读 投影书页

黄昏时 去牛棚 变回孩子

2.通过三次嬉戏,可以体现出文中母子是怎样的形象?自己用语言概括出来。

明确:“我”——活泼、可爱、顽皮、撒娇、天真、善良的孩子。

母亲——慈爱、善良、虔诚、勤劳的妈妈。

3.“我”做这些事是为了什么?(散发花香、投下影子、变回孩子)“我”为什么不告诉妈妈“我”做了什么?

明确:为了回报母亲。母爱是无私的,母亲在我们的日常生活中总是操劳,很辛苦,但她从不会说出来自己为孩子做了什么,自己有多劳累。“我”想也想像母亲一样,为母亲提供无私无言的爱。于是“我”变成金色花,在母亲工作时提供一些自己的帮助。所以在最后,母亲见我突然出现,又惊又喜,嗔怪:“你到那里去,你这个坏孩子?”“我”回答:“我不告诉你,妈妈。”母子之间的对话,也透露出浓浓爱意。

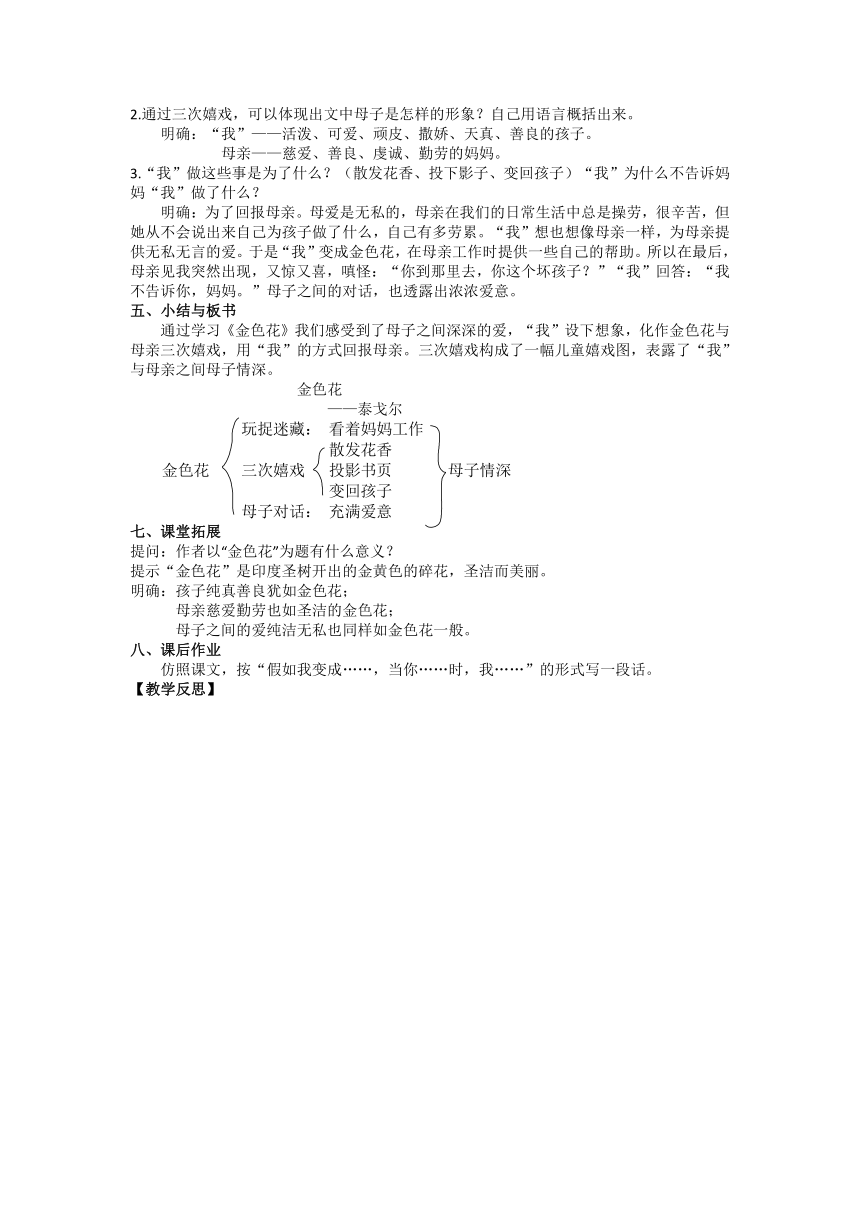

五、小结与板书

通过学习《金色花》我们感受到了母子之间深深的爱,“我”设下想象,化作金色花与母亲三次嬉戏,用“我”的方式回报母亲。三次嬉戏构成了一幅儿童嬉戏图,表露了“我”与母亲之间母子情深。

金色花

——泰戈尔

玩捉迷藏: 看着妈妈工作

散发花香

金色花 三次嬉戏 投影书页 母子情深

变回孩子

母子对话: 充满爱意

课堂拓展

提问:作者以“金色花”为题有什么意义?

提示“金色花”是印度圣树开出的金黄色的碎花,圣洁而美丽。

明确:孩子纯真善良犹如金色花;

母亲慈爱勤劳也如圣洁的金色花;

母子之间的爱纯洁无私也同样如金色花一般。

课后作业

仿照课文,按“假如我变成……,当你……时,我……”的形式写一段话。

【教学反思】

《荷叶·母亲》

【教学目标】

1.能够流利通畅、有感情地阅读课文,感悟课文所表达的母爱主题。

2.通过反复朗读,学习文章借物抒情的手法。

3.培养语文文化素养和审美能力,品味文章清新典雅的语言风格。

【教学重难点】

1.学习文章以物喻人、借物抒情的手法。

2.领悟作者表达的思想情感。

【教学方法】朗读法、合作探究法

【教学资源】ppt、音频、黑板

【课时安排】1课时

【教学过程】

一、导入

亲情,是写不完的诗,唱不完的歌。母爱,也是中外文学史上永恒的话题。上一节课,我们学习了泰戈尔的《金色话》,这节课,我们将学习冰心的《荷叶·母亲》。冰心的作品以宣扬“爱的哲学”著称,而母爱就是“爱的哲学”的根本出发点。今天,就让我们一起来体悟冰心所倡导的——“爱的哲学”。

二、作者介绍

冰心(1900——1999),原名谢婉莹,现代散文家、小说家、诗人、儿童文学作家。主要作品有:小说《两个家庭》《斯人独憔悴》《超人》,散文集《往事》,诗集《繁星》《春水》,散文集《寄小读者》《樱花赞》等。

冰心创作的内容大致包括母爱、童真、自然三个方面,宣扬“爱的哲学”。

三、整体感知

1.播放音频,学生在听朗读的过程中圈出重要字词。

字音:并蒂(dì) 姊妹(zǐ) 花瑞(ruì)

梗(gěng) 莲蓬(péng) 菡萏(hàn dàn)

亭亭(tíng) 徘徊(páI huái) 攲(qī)斜

遮蔽(zhē bì) 荫蔽(yīn bì)

字义:姊妹:指姐姐和妹妹,又指兄弟姐妹。

花瑞:指花带来的好兆头。

繁杂:(事情)多而杂乱。

烦闷:心情不畅快。

菡萏:荷花的别称,文中指含苞未放。

亭亭:同“婷婷”,指耸立,明亮美好的样子。

莲蓬:莲花开过后的花托,倒圆锥形,里面有莲子。

徘徊:在一个地方来回走动。

攲斜:倾斜,歪斜。

慈怜:慈爱怜惜。

荫蔽:(枝叶)遮蔽。

2.学生再读课文,重点阅读第4—7自然段,梳理出作者几次雨中看红莲,当时的环境怎样,以及作者的情感变化。

明确:

一看雨莲 二看雨莲 三看雨莲

环境 繁杂的雨声 浓阴的天 雷声作了 雨愈下愈大 大荷叶慢慢地倾侧了下来 (雨肆意地下着)

红莲 开满 亭亭 (白莲已经凋谢) 左右攲斜 在大荷叶的覆盖下

心境 烦闷 不适意 不宁的心绪散尽

四、深入解读

学生自读课文,思考以下问题:

1.文章的前三段有什么作用?

明确:

第一段:交代莲花的来历、颜色和摆放位置,引出下文九年前在家中院子看到的红莲的内容。

第二、三段:从记叙的顺序上属于插叙,插叙与故乡园院里的“莲花”有关往事,说明“我”家与莲花有很深的感情,第二段的“都是红莲”重点突出、暗示“我”与红莲之间的特殊关系,为后文写“我”惦记雨中莲花、以花喻人,揭示主题埋下伏笔。

2.园里莲花有很多,只择其中两朵来写,这里作者采用了什么表现手法?有什么作用?

明确:运用了对比的手法,两朵莲花,一红一白,通过白莲的凋谢和红莲的盛开,以白衬红,更突出红莲在勇敢慈怜的荷叶的庇荫下的生机与活力。

3.阅读第8-9自然段,思考“我”深深受到感动的原因。

明确:荷叶在“并不减退”的大雨中,倾侧过来覆盖红莲,无畏地为红莲遮蔽,正如母亲为自己遮风挡雨。作者因荷叶为红莲挡雨想到母亲的无私付出而感动。

4.第9段“心中的雨点”指的是什么?文中最后一段的写作手法是什么?

明确:“心中的雨点”暗指人生路上的风风雨雨,坎坷磨难。这段话运用比喻和反问的手法,将母亲比成荷叶,将作者自己比成红莲,意在说明只有母亲会在我们的人生路上为我们遮风挡雨,提供庇护。作者运用借物抒情的手法,通过描写荷叶、红莲象征母亲和子女,寄托情感,强调出母爱的伟大,表达作者对母亲的依恋和赞美之情。

五、课堂训练

仔细思考,你认为可以将母亲比作什么?孩子可以又比作什么?

六、比较阅读

冰心的创作曾受泰戈尔影响,作品风格与泰戈尔有相似之处。通过这两篇文章的学习,我们可以看出他们这两篇作品的异同点吗?

明确:(提示从主题、情感基调、艺术手法、构思角度、语言风格等方面思考。)

比较 相同点 不同点

《金色花》 《荷叶·母亲》

主题 表达母爱 孩童对母亲的热爱与亲昵 少女对母亲的依恋与感激

情感基调 —— 活泼、调皮、明朗,带有孩童的语调 开篇深沉、压抑,结尾转而明朗高昂

艺术手法 借物抒情 缘景造景 触景生情

构思角度 —— 以儿童视角,构思虚幻场景 写眼前之景,现实之事,抒发自我之情

语言风格 清新细腻 活泼、明快、口语化 典雅、书面化

七、小结与板书

爱是大自然最原始、最纯真的情感,母亲对于子女之爱更是无私、无畏。我们在接受母爱的同时也要学会感恩母亲,可以给予细微的事情上帮助母亲,分担母亲的劳累。

荷叶·母亲

——冰心

三看雨莲:雨前红莲、雨打红莲、叶覆红莲

三种情绪:烦闷、不适意、不宁的心绪散尽

八、拓展作业

课外阅读《泰戈尔诗选》《繁星》《春水》等诗集,比较两位诗人作品的风格。

【教学反思】

一、《金色花》

【教学目标】

1.正确、流利地朗读课文,体会散文诗这一文学体裁。

2.反复朗读,品味清新雅致的语言特点,把握人物形象。

3.感悟亲情,学会感恩,培养审美情趣与审美能力。

【教学重难点】

理解文中形象,体会作者思想情感,感悟亲情,学会感恩。

【教学方法】朗读法、合作探究法

【教学资源】ppt、投影音频、黑板

【课时安排】1课时

【教学过程】

一、导入新课

同学们,翻到19页,我们可以看到第二单元就是以亲情为主题。前面我们学了史铁生的《秋天的怀念》和莫怀戚的《散步》,这两篇的体裁是什么?散文。今天,我们要学习的是《散文诗二首》。

那么散文诗是什么呢?散文诗兼有散文和诗特点的一种现代抒情文学,有诗的情绪和想象,像诗一样精粹、凝练,但它不像诗歌那样分行与押韵,而是以散文的形式呈现出来。即“散文其形,诗意其质”。

今天我们就先来学习泰戈尔的《金色花》来进一步接触散文诗,体会以孩童视角所表露出来的亲情。

二、作者介绍

泰戈尔(1861年5月7日—1941年8月7日),印度诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。主要诗集有《吉檀迦利》《新月集》《飞鸟集》《园丁集》等。另有长篇小说《沉船》《戈拉》《两姐妹》等以及剧作和散文作品。一生共写有50多部诗集、12部中长篇小说、100多篇短篇小说、20多部剧本及大量文学、哲学、政治论著。1913年他成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。

三、整体感知

1.播放音频文件,在听录音时把握朗读的节奏,学生圈点出重要字词。

字音: 匿(nì)笑 沐浴(mù) 花瓣(bàn) 嗅(xiù)到 祷(dǎo)告 林荫(yīn) 罗摩衍(yǎn)那 膝(xī)上

字义:匿笑:偷偷地笑。

祷告:向神祈求保佑。

林荫:树林在日光下投射的阴影。

《罗摩衍那》:印度古代梵文叙事诗。

2.请同学朗读课文,做到语言流畅、读音准确。

分别请3组各推选的1名同学朗读1-3、4-6、7-9段,朗读后由剩下的一组的学生进行点评,纠正读音。

3.学生齐读课文,同时思考以下问题:文中“我”变成了什么?“我”为什么要变?只是为了好玩吗?

明确:金色花。一是为了好玩,一是为了看着母亲工作,表达对母亲的爱。

四、深入解读

学生自读课文,感受散文诗内容,思考以下问题(可小组合作探究):

1.“我”变成金色花之后与妈妈玩了几次躲猫猫?(找出对应的时间、妈妈所做的事情以及“我”所做的事。)

明确:三次。三次嬉戏构成三幅嬉戏画,表现出母子情深。

母亲 “我”

沐浴后 做祷告 散发花香

吃过中饭 阅读 投影书页

黄昏时 去牛棚 变回孩子

2.通过三次嬉戏,可以体现出文中母子是怎样的形象?自己用语言概括出来。

明确:“我”——活泼、可爱、顽皮、撒娇、天真、善良的孩子。

母亲——慈爱、善良、虔诚、勤劳的妈妈。

3.“我”做这些事是为了什么?(散发花香、投下影子、变回孩子)“我”为什么不告诉妈妈“我”做了什么?

明确:为了回报母亲。母爱是无私的,母亲在我们的日常生活中总是操劳,很辛苦,但她从不会说出来自己为孩子做了什么,自己有多劳累。“我”想也想像母亲一样,为母亲提供无私无言的爱。于是“我”变成金色花,在母亲工作时提供一些自己的帮助。所以在最后,母亲见我突然出现,又惊又喜,嗔怪:“你到那里去,你这个坏孩子?”“我”回答:“我不告诉你,妈妈。”母子之间的对话,也透露出浓浓爱意。

五、小结与板书

通过学习《金色花》我们感受到了母子之间深深的爱,“我”设下想象,化作金色花与母亲三次嬉戏,用“我”的方式回报母亲。三次嬉戏构成了一幅儿童嬉戏图,表露了“我”与母亲之间母子情深。

金色花

——泰戈尔

玩捉迷藏: 看着妈妈工作

散发花香

金色花 三次嬉戏 投影书页 母子情深

变回孩子

母子对话: 充满爱意

课堂拓展

提问:作者以“金色花”为题有什么意义?

提示“金色花”是印度圣树开出的金黄色的碎花,圣洁而美丽。

明确:孩子纯真善良犹如金色花;

母亲慈爱勤劳也如圣洁的金色花;

母子之间的爱纯洁无私也同样如金色花一般。

课后作业

仿照课文,按“假如我变成……,当你……时,我……”的形式写一段话。

【教学反思】

《荷叶·母亲》

【教学目标】

1.能够流利通畅、有感情地阅读课文,感悟课文所表达的母爱主题。

2.通过反复朗读,学习文章借物抒情的手法。

3.培养语文文化素养和审美能力,品味文章清新典雅的语言风格。

【教学重难点】

1.学习文章以物喻人、借物抒情的手法。

2.领悟作者表达的思想情感。

【教学方法】朗读法、合作探究法

【教学资源】ppt、音频、黑板

【课时安排】1课时

【教学过程】

一、导入

亲情,是写不完的诗,唱不完的歌。母爱,也是中外文学史上永恒的话题。上一节课,我们学习了泰戈尔的《金色话》,这节课,我们将学习冰心的《荷叶·母亲》。冰心的作品以宣扬“爱的哲学”著称,而母爱就是“爱的哲学”的根本出发点。今天,就让我们一起来体悟冰心所倡导的——“爱的哲学”。

二、作者介绍

冰心(1900——1999),原名谢婉莹,现代散文家、小说家、诗人、儿童文学作家。主要作品有:小说《两个家庭》《斯人独憔悴》《超人》,散文集《往事》,诗集《繁星》《春水》,散文集《寄小读者》《樱花赞》等。

冰心创作的内容大致包括母爱、童真、自然三个方面,宣扬“爱的哲学”。

三、整体感知

1.播放音频,学生在听朗读的过程中圈出重要字词。

字音:并蒂(dì) 姊妹(zǐ) 花瑞(ruì)

梗(gěng) 莲蓬(péng) 菡萏(hàn dàn)

亭亭(tíng) 徘徊(páI huái) 攲(qī)斜

遮蔽(zhē bì) 荫蔽(yīn bì)

字义:姊妹:指姐姐和妹妹,又指兄弟姐妹。

花瑞:指花带来的好兆头。

繁杂:(事情)多而杂乱。

烦闷:心情不畅快。

菡萏:荷花的别称,文中指含苞未放。

亭亭:同“婷婷”,指耸立,明亮美好的样子。

莲蓬:莲花开过后的花托,倒圆锥形,里面有莲子。

徘徊:在一个地方来回走动。

攲斜:倾斜,歪斜。

慈怜:慈爱怜惜。

荫蔽:(枝叶)遮蔽。

2.学生再读课文,重点阅读第4—7自然段,梳理出作者几次雨中看红莲,当时的环境怎样,以及作者的情感变化。

明确:

一看雨莲 二看雨莲 三看雨莲

环境 繁杂的雨声 浓阴的天 雷声作了 雨愈下愈大 大荷叶慢慢地倾侧了下来 (雨肆意地下着)

红莲 开满 亭亭 (白莲已经凋谢) 左右攲斜 在大荷叶的覆盖下

心境 烦闷 不适意 不宁的心绪散尽

四、深入解读

学生自读课文,思考以下问题:

1.文章的前三段有什么作用?

明确:

第一段:交代莲花的来历、颜色和摆放位置,引出下文九年前在家中院子看到的红莲的内容。

第二、三段:从记叙的顺序上属于插叙,插叙与故乡园院里的“莲花”有关往事,说明“我”家与莲花有很深的感情,第二段的“都是红莲”重点突出、暗示“我”与红莲之间的特殊关系,为后文写“我”惦记雨中莲花、以花喻人,揭示主题埋下伏笔。

2.园里莲花有很多,只择其中两朵来写,这里作者采用了什么表现手法?有什么作用?

明确:运用了对比的手法,两朵莲花,一红一白,通过白莲的凋谢和红莲的盛开,以白衬红,更突出红莲在勇敢慈怜的荷叶的庇荫下的生机与活力。

3.阅读第8-9自然段,思考“我”深深受到感动的原因。

明确:荷叶在“并不减退”的大雨中,倾侧过来覆盖红莲,无畏地为红莲遮蔽,正如母亲为自己遮风挡雨。作者因荷叶为红莲挡雨想到母亲的无私付出而感动。

4.第9段“心中的雨点”指的是什么?文中最后一段的写作手法是什么?

明确:“心中的雨点”暗指人生路上的风风雨雨,坎坷磨难。这段话运用比喻和反问的手法,将母亲比成荷叶,将作者自己比成红莲,意在说明只有母亲会在我们的人生路上为我们遮风挡雨,提供庇护。作者运用借物抒情的手法,通过描写荷叶、红莲象征母亲和子女,寄托情感,强调出母爱的伟大,表达作者对母亲的依恋和赞美之情。

五、课堂训练

仔细思考,你认为可以将母亲比作什么?孩子可以又比作什么?

六、比较阅读

冰心的创作曾受泰戈尔影响,作品风格与泰戈尔有相似之处。通过这两篇文章的学习,我们可以看出他们这两篇作品的异同点吗?

明确:(提示从主题、情感基调、艺术手法、构思角度、语言风格等方面思考。)

比较 相同点 不同点

《金色花》 《荷叶·母亲》

主题 表达母爱 孩童对母亲的热爱与亲昵 少女对母亲的依恋与感激

情感基调 —— 活泼、调皮、明朗,带有孩童的语调 开篇深沉、压抑,结尾转而明朗高昂

艺术手法 借物抒情 缘景造景 触景生情

构思角度 —— 以儿童视角,构思虚幻场景 写眼前之景,现实之事,抒发自我之情

语言风格 清新细腻 活泼、明快、口语化 典雅、书面化

七、小结与板书

爱是大自然最原始、最纯真的情感,母亲对于子女之爱更是无私、无畏。我们在接受母爱的同时也要学会感恩母亲,可以给予细微的事情上帮助母亲,分担母亲的劳累。

荷叶·母亲

——冰心

三看雨莲:雨前红莲、雨打红莲、叶覆红莲

三种情绪:烦闷、不适意、不宁的心绪散尽

八、拓展作业

课外阅读《泰戈尔诗选》《繁星》《春水》等诗集,比较两位诗人作品的风格。

【教学反思】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首