5.孔乙己 课件(共39张PPT)

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

义务教育教科书(部编版)

语文/九年级下册

5.《孔乙己》

第一课时

学习目标

1、整体感知课文内容,理清文章脉络。

2、体会小说环境描写的作用。

新课导入

“到绍兴不到咸亨,等于没到绍兴。”成为咸亨酒店人引以为荣的一句流行语。鲁迅在《孔乙己》《风波》《明天》等著名小说中,都把咸亨酒店作为重要背景。鲁迅笔下的咸亨酒店是在1894年由鲁迅先生堂叔周仲翔在绍兴城内开设的,咸亨酒店只开二三年便关门大吉了。因鲁迅与其堂叔关系较好,经常去酒店玩,熟悉里面的环境,以及掌柜、伙计、形形色色的饮酒人,所以在他的作品里就呈现出酒店里发生的故事。为什么酒店取名“咸亨”呢?“咸亨”一词,最早见于《易经》。《易经》中有“品物咸亨”之句。据《尔雅 释诂》:“咸,皆也”。“亨”是通达顺利的意思。“咸亨”合在一起,就是一切通达顺利。

现在的咸亨酒店,是1981年为纪念鲁迅一百周年诞辰而重新修建的。改革开放使咸亨酒店也成了同外部世界联系的纽带。

一部小说的影响力如此之大,足以说明它的文学价值有多不朽。今天,就让我们来共同学习发生在咸亨酒店的故事,感受一个穷困书生的悲惨人生。

走近作者

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国现代著名的思想家、文学家、政治评论家、新文化运动的奠基人、左翼文化运动的领导者。1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》《彷徨》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《华盖集》等文集。从1927年到1936年,创作了历史小说集《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,这些杂文收辑在《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《且介亭杂文》等文集中。

写作背景

《孔乙己》写于1918年冬天,当时以《新青年》为阵地,虽已揭开了新文化运动的序幕,但是封建复古的逆流仍很猖獗。科举制度虽于1906年废除,但是培植孔乙己这种人的社会基础依然存在,孔孟之道仍然是社会教育的核心内容,这样就有可能产生新的“孔乙己”。要拯救青年一代,不能让他们再走孔乙己的老路。

鲁迅选取了社会的一角——鲁镇的咸亨酒店,艺术地展现了20多年前,社会上这种贫苦知识分子的生活,在于启发读者对照孔乙己的生活道路和当时的教育现状,思考当时的社会教育和学校教育,批判封建教育制度和科举制度。

知识链接

封建科举制度始于隋唐,到了明、清形成了一套完整的制度,它分院试、乡试、会试、殿试四级考试。明朝以后主要是八股文,以四书五经中某个文句为题作文,文章有固定的格式,严重束缚知识分子的思想,对知识分子的毒害很大。

戊戌变法前,全国每年有100多万读书人,参加考选“秀才”,只有百分之一入选;三年一考的“举人”,入选者只有千分之一;三年一考的“进士”,入选者只有万分之一。许多读书人老死科场,利欲熏心,精神畸形,成了科举的奴隶,成了科举制度的受害者。

读书人“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”,他们处理社会事物、谋划生计的能力是很缺乏的。“万般皆下品,惟有读书高”的观念又让他们鄙视体力劳动,至于经商营业,更是不耻。所以实际上,封建文化和科举制度培养出的人是一群无用的人。

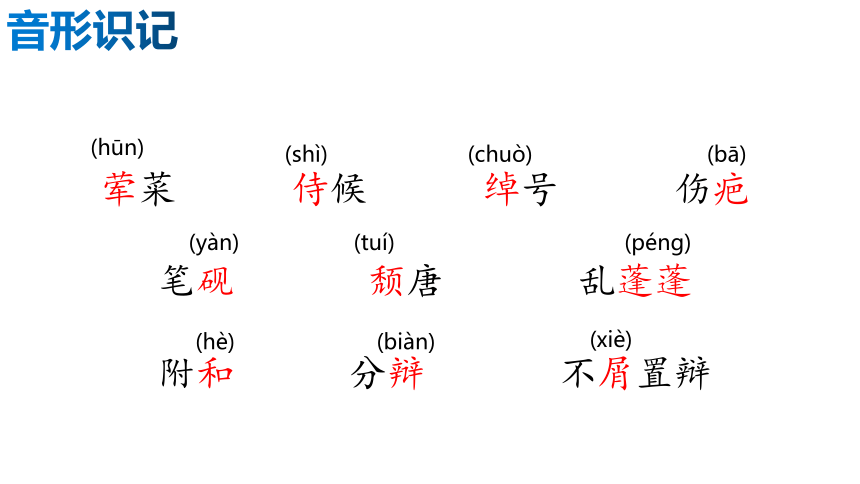

音形识记

荤菜 侍候 绰号 伤疤

笔砚 颓唐 乱蓬蓬

附和 分辩 不屑置辩

(hūn)

(shì)

(chuò)

(bā)

(yàn)

(tuí)

(péng)

(hè)

(biàn)

(xiè)

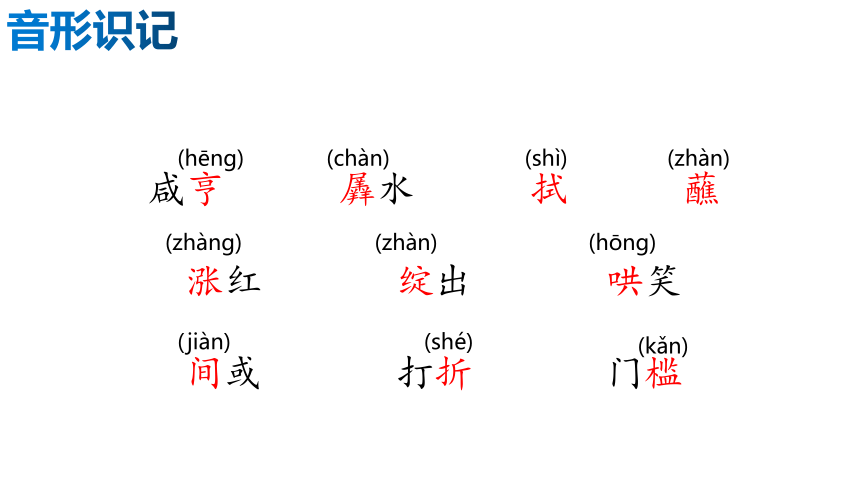

音形识记

咸亨 羼水 拭 蘸

涨红 绽出 哄笑

间或 打折 门槛

(hēng)

(chàn)

(shì)

(zhàn)

(zhàng)

(zhàn)

(hōng)

(jiàn)

(shé)

(kǎn)

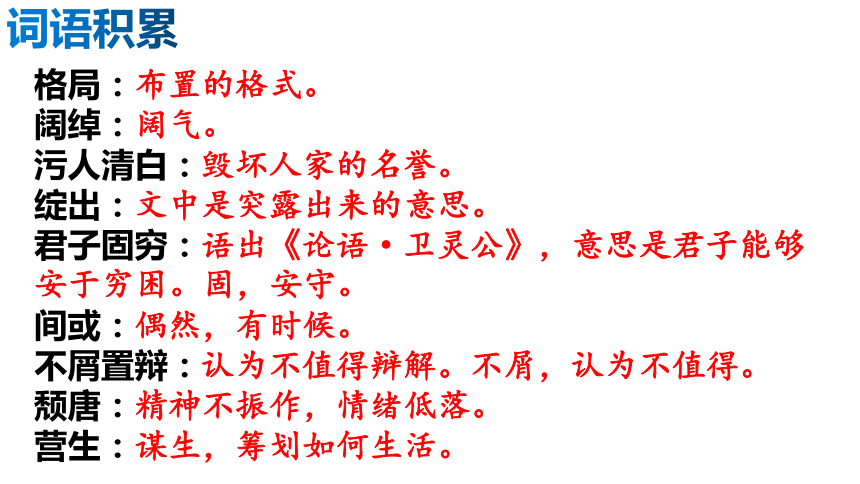

词语积累

格局:布置的格式。

阔绰:阔气。

污人清白:毁坏人家的名誉。

绽出:文中是突露出来的意思。

君子固穷:语出《论语·卫灵公》,意思是君子能够安于穷困。固,安守。

间或:偶然,有时候。

不屑置辩:认为不值得辩解。不屑,认为不值得。

颓唐:精神不振作,情绪低落。

营生:谋生,筹划如何生活。

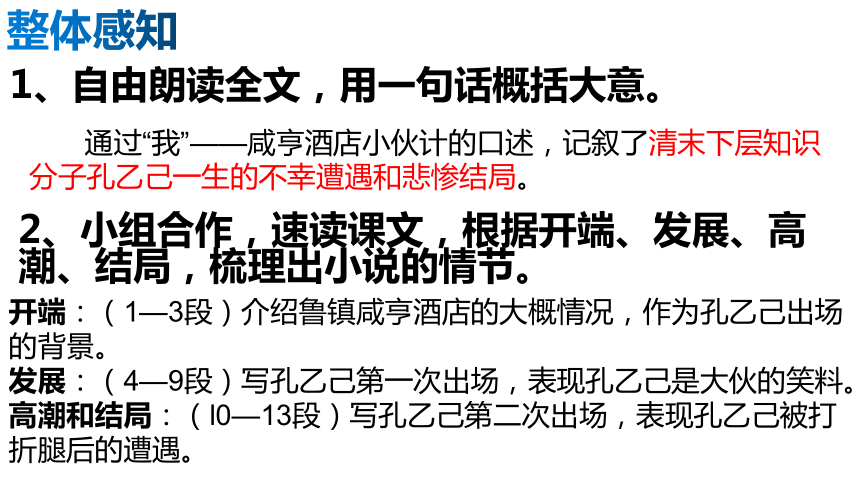

整体感知

1、自由朗读全文,用一句话概括大意。

通过“我”——咸亨酒店小伙计的口述,记叙了清末下层知识分子孔乙己一生的不幸遭遇和悲惨结局。

开端:(1—3段)介绍鲁镇咸亨酒店的大概情况,作为孔乙己出场的背景。

发展:(4—9段)写孔乙己第一次出场,表现孔乙己是大伙的笑料。

高潮和结局:(l0—13段)写孔乙己第二次出场,表现孔乙己被打折腿后的遭遇。

2、小组合作,速读课文,根据开端、发展、高潮、结局,梳理出小说的情节。

整体感知

3、概括孔乙己的六个生活片断。

⑴众人取笑孔乙己脸上又添了新伤疤;

⑵众人讥笑孔乙己考不中秀才;

⑶孔乙己为偷书作辩解;

⑷孔乙己教小伙计识字;

⑸孔乙己给小孩子们分茴香豆;

⑹侧面交代孔乙己被打断腿。

合作探究

分析社会环境描写

1、速读课文开头三段,思考:这三段文字介绍了什么内容?

小说前三个小节交代了故事发生的时间(清末)和人物活动的社会环境(鲁镇咸丰酒店),具体包括酒店的格局和酒店里的人(短衣帮、长衫主顾、“我”——酒店的小伙计)

合作探究

2、通过咸丰酒店的大概情况,可以看出孔乙己生活在怎样的一个社会环境中?

从对比的方法入手,分析酒店里的各种人物。由两种不同方式喝酒的顾客可以看出当时贫富对立和阶级对立的状况。由“我”职务的变动可以看出当时人际间的世态炎凉。

作者描写社会风情的有三处:A把“短衣帮”与“穿长衫”的喝酒形象作对比,突出了贫富悬殊、等级森严的社会现实。B从“我”的职务的变换,可以窥探掌柜冷酷势利的一面。C掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有什么好声气:冷酷的酒店氛围,以小见大,更见世态的炎凉。

3、交代这些内容,与写孔乙己有何关系?

这是孔乙己活动的社会环境,揭示了孔乙己不幸的社会根源。

合作探究

1、“我”是咸亨酒店专干温酒的小伙计,整篇文章为何用“我”的口吻来写?

⑴“我”是孔乙己命运的见证人。小说都是通过“我”的所见所闻所感来写,用第一人称可以使故事显得真实可信。

⑵可以使故事情节集中。

⑶可以表现周围人对孔乙己的态度,连12岁的小伙计都鄙视孔乙己,更能说明这个社会对不幸者的冷漠,使作品更增加了悲剧的意味。

2、探究:这篇小说的线索是什么?

小说以“我”(小伙计)的所见所闻作为线索,选取了孔乙己一生中几个分散的,然而又是典型的生活片段构成小说的情节。

分析小说的线索

课堂小结

小说用第一人称、以小伙计的所见所闻为中心进行结构布局,在以小伙计的视角和口吻回忆叙写20年前的往事之中。

孔乙己是一个不幸者,因为他生活在一个麻木、冷酷的社会环境之中。

第二课时

学习目标

1、学会通过各种描写方法塑造人物形象的写法。

2、深入理解作品主题,体会“以喜写悲”的技巧。

课程导入

上节课我们理清了文章脉络,体会了小说环境描写的作用,本课继续深入学习,学习塑造人物形象的写法及“以喜写悲”的技巧。

合作探究(评析人物形象)

1、回忆人物形象刻画手段。

正面描写——外貌、语言、行动、心理

侧面描写——对比、烘托

鲁镇的酒店中有短衣帮,还有长衫主顾,孔乙己属于哪一种?

他的身份是特殊的,哪句话揭示了这一身份?

下面,我们就一起看看作者是如何塑造这个特殊人物的?

合作探究(评析人物形象)

2、通读全文,思考:小说是从哪些方面对孔乙己进行个性刻画的

(1)概括介绍:

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”

这种矛盾现象充分说明孔乙己的特殊身份和性格特征。

合作探究(评析人物形象)

(2)肖像描写:

①第一次出场:写他“身材很高大”,说明他尚有劳动能力;“青白脸色”说明他穷困潦倒。脸上“时常夹些伤痕”,是他穷困而偶然偷窃被人打伤的标志,也是他走向没落的重要标志。“一部乱蓬蓬的花白胡子”既表明他年龄较大而又精神委顿、颓唐。他那件长衫“又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”说明他穷酸潦倒的经济状况和懒得出奇的性格特征。

②第二次出场:“他脸上黑而且瘦,已经不成样子,穿着一件破夹袄”说明他衣食无着,穷途末路。“盘着两腿,下面垫着一个蒲包,用草绳在肩上挂住”、“满手是泥”说明他被打折了腿,丧失生活能力。

小结:断腿前后肖像的对照,更显出他遭遇的悲惨。

合作探究(评析人物形象)

(3)语言神态描写:

①他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。说明他以读书人自居,卖弄学问,迂腐可笑的性格。

②孔乙己睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”说明他死要面子,怕人嘲笑。

③孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么 ”说明他自命清高、迂腐不堪、自欺欺人,死要面子的性格。

④孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。说明孔乙己自命清高。

⑤“孔乙己立刻显出颓唐不安模样。脸亡笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。说明孔乙己深受封建科举制度毒害,至死不悟。

合作探究(评析人物形象)

(4)动作描写:

①“便排出九文大钱”既表现他拮据而穷酸的本相,又对酒店卖弄分文不少,自己是规矩人,并对短衣帮的耻笑表现出若无其事。这一“排”的动作,恰如其分地显示了他的心理。

②“他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里”说明他穷困潦倒到极点,“摸”字表明了他悲惨的境地。

合作探究(评析人物形象)

3、归纳孔乙己的性格

孔乙己地位低下但追求功名,穷困潦倒但好喝懒做,迂腐不堪、死要面子而自欺欺人,遭人嘲笑但又孤芳自赏、自命清高,凄苦惨绝但麻木不仁、至死不悟,同时又有质朴善良的一面。

是一个既可悲又可笑的没落的读书人。

合作探究(评析人物形象)

4、资料链接

名家论孔乙己:

鲁迅——孔乙己是一个遭社会凉薄的苦人。

叶圣陶——潦倒、不幸的读书人。

刘再复(美学家)——贫贱而悲惨的“多余人”,失去人的尊严与资格、被社会所耻的下层知识分子。

钱理群(北大教授,鲁迅研究家)——值得同情与焦虑的,有着悲剧性、荒谬性地位和命运的知识分子。

合作探究(评析人物形象)

5、思考讨论:造成孔乙己悲惨遭遇的原因。

⑴社会原因:

①封建科举制度的毒害;

②封建等级制度和封建思想侵蚀下,民众的麻木不仁;

③以丁举人为代表的封建统治者的残酷摧残。

⑵自身原因:

热衷科举、好喝懒做、麻木不仁、至死不悟。

合作探究(品析写作手法和语言)

1、本文多次运用对比手法?找出来,试加以分析。

1、长衫主顾与短衣帮对比。(等级森严)

2、孔乙己两次到咸亨酒店情景对比。(身心被摧残,每况愈下)

3、孔乙己与丁举人,两条生活道路对比。(揭露控诉,深化主题)

丁举人:能够“进学”,受人敬畏。

孔乙己:未能“进学”,任人奚落。

合作探究(品析写作手法和语言)

2、赏析语言

(1)只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。

一个“踱”字,活现出阔绰的长衫主顾的身份地位和养尊处优、悠闲自得的神态。

合作探究(品析写作手法和语言)

(2)他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。

这个“排”字,生动地表现了穷困的孔乙己数钱时缓慢的动作姿态和显示他在酒店的特殊身份的心情。同时,也表现了他从不拖欠酒钱的好品格。后文“摸出四文”中的“摸”字,则形象的表明孔乙己境况的悲惨,由“排”到“摸”写出孔乙己命运的重大变化。

(3)孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

这句话生动传神地描绘出想做清白的人又做不成,遭受众人一次比一次尖刻的取笑,处境十分难堪的孔乙己,深感气恼和羞耻,想再作一次争辩又有些慌乱心虚时的神态。

合作探究(品析写作手法和语言)

(4)孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住。

这里的一个“慌”一个“罩”,传神地写出了孔乙己生怕孩子再向他要所剩无几的茴香豆时的慌张情态和动作,形象逼真地表现了这个善良、贫寒、迂腐的老年读书人的性格。

(5)我到现在终于没有见――大约孔乙己的确是死了。

“大约”与“的确”貌似矛盾,其实却是作者的匠心独运,向读者暗示了社会的残酷阴冷以及众人的麻木不仁,揭示了孔乙己悲剧命运的必然性。

合作探究(深入理解主题)

1、“笑”的艺术

⑴思考:课文几次写到笑,各有什么不同的含义?

共五次。

合作探究(深入理解主题)

⑵分成五组,每组分析一次“笑”。

第一次,写“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声”这里突出“笑”字,既造成悬念,又笼住全文。在冷酷的氛围中突出“笑声”,显示这种“笑”声带着冷酷的意味。

第二次是孔乙己第一次出场,酒客们拿孔乙己的伤疤来取笑就是拿孔乙己的不幸和痛苦来取乐,勾画出这些人麻木不仁、穷极无聊的嘴脸,笑声里蕴蓄着悲凉的意味。酒客们还取笑孔乙己偷书,孔乙己自欺欺人的辩驳更引得众人都哄笑起来。

第三次是酒客们取笑孔乙己“连半个秀才也捞不到”,孔乙己颓唐不安的模样和之乎者也的听不懂的话又引起众人的哄笑。文章着力渲染哄笑的声浪和快活的空气,笑声迭起,悲凉的意味也就更浓。

第四次是孔乙己分茴香豆给孩子们吃,在年幼无知的孩子的面前才能得意忘形的乐一乐,于是这一群孩子都在笑声里走散了。分豆的动作和语言将孔乙己迂腐可笑的穷酸相尽显。而孩子们的笑则是天真无邪的笑。

第五次是孔乙己第二次出场,孔乙己被打折了腿,已经不成样子了,然而掌柜仍然同平常一样取笑孔乙己。这种笑声越发显得悲凉,毫无人性,更表现了当时社会人跟人的关系,冷漠无情到令人窒息的地步。

合作探究(深入理解主题)

⑶小结:

孔乙己在人们的心目中只是一个可笑的人物,一个可以解闷取乐的工具,一幅幅画就是由这“笑”串连起来的。

然而,这“笑”的背后却隐藏着弱小者的寂寞而痛苦的灵魂,这不能不说又是一幅幅悲惨的图画。

合作探究(深入理解主题)

2、以喜衬悲

孔乙己是一个悲剧人物,然而全文没有一个“悲”字出现,贯穿全文的一个字是什么?作者这样安排线索,用意何在?

小说以“我”为见证人,以“笑”为线索,孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。这样让悲剧在喜剧的气氛中进行,以“喜”衬“悲”,增强了小说的悲剧效果。

合作探究(深入理解主题)

3、归纳本文主题

这篇小说,通过对孔乙己后半生几个悲惨生活片断的描述,成功地塑造了封建末期备受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民冷漠、麻木的状态。

课堂小结

作者以极俭省的笔墨和典型的生活细节,塑造了孔乙己这位被残酷抛于底层,生活穷困潦倒,最终被强大的黑暗势力所吞没的读书人形象。孔乙己那可怜而可笑的个性特征及悲惨结局,既是旧中国广大下层知识分子不幸命运的生动写照,又是中国封建传统文化氛围“吃人”本质的具体表现。

孔乙己与闰土处在同样一个社会大背景下,即充斥着封建礼教的旧社会,自身和其他民众的愚昧无知在吃人社会的催化下,自然而然地产出一个又一个生命悲剧,这些悲剧又构成了整个社会的悲剧,这也是鲁迅先生的写作意图,他说道:“我希望读者能够看到社会和国民身上的弊端并且以此自省。”

拓展延伸

孔乙己走了,对于这个可怜的人,同学们心中有太多的同情,也有太多的痛恨,正如鲁迅所说的那样“哀其不幸,怒其不争”。

如果你有幸见到了他,或是掌柜的,或是短衣帮,你会对他们说些什么呢?请把你想说的话写出来,200字左右。

义务教育教科书(部编版)

语文/九年级下册

5.《孔乙己》

第一课时

学习目标

1、整体感知课文内容,理清文章脉络。

2、体会小说环境描写的作用。

新课导入

“到绍兴不到咸亨,等于没到绍兴。”成为咸亨酒店人引以为荣的一句流行语。鲁迅在《孔乙己》《风波》《明天》等著名小说中,都把咸亨酒店作为重要背景。鲁迅笔下的咸亨酒店是在1894年由鲁迅先生堂叔周仲翔在绍兴城内开设的,咸亨酒店只开二三年便关门大吉了。因鲁迅与其堂叔关系较好,经常去酒店玩,熟悉里面的环境,以及掌柜、伙计、形形色色的饮酒人,所以在他的作品里就呈现出酒店里发生的故事。为什么酒店取名“咸亨”呢?“咸亨”一词,最早见于《易经》。《易经》中有“品物咸亨”之句。据《尔雅 释诂》:“咸,皆也”。“亨”是通达顺利的意思。“咸亨”合在一起,就是一切通达顺利。

现在的咸亨酒店,是1981年为纪念鲁迅一百周年诞辰而重新修建的。改革开放使咸亨酒店也成了同外部世界联系的纽带。

一部小说的影响力如此之大,足以说明它的文学价值有多不朽。今天,就让我们来共同学习发生在咸亨酒店的故事,感受一个穷困书生的悲惨人生。

走近作者

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国现代著名的思想家、文学家、政治评论家、新文化运动的奠基人、左翼文化运动的领导者。1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》《彷徨》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《华盖集》等文集。从1927年到1936年,创作了历史小说集《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,这些杂文收辑在《而已集》《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《且介亭杂文》等文集中。

写作背景

《孔乙己》写于1918年冬天,当时以《新青年》为阵地,虽已揭开了新文化运动的序幕,但是封建复古的逆流仍很猖獗。科举制度虽于1906年废除,但是培植孔乙己这种人的社会基础依然存在,孔孟之道仍然是社会教育的核心内容,这样就有可能产生新的“孔乙己”。要拯救青年一代,不能让他们再走孔乙己的老路。

鲁迅选取了社会的一角——鲁镇的咸亨酒店,艺术地展现了20多年前,社会上这种贫苦知识分子的生活,在于启发读者对照孔乙己的生活道路和当时的教育现状,思考当时的社会教育和学校教育,批判封建教育制度和科举制度。

知识链接

封建科举制度始于隋唐,到了明、清形成了一套完整的制度,它分院试、乡试、会试、殿试四级考试。明朝以后主要是八股文,以四书五经中某个文句为题作文,文章有固定的格式,严重束缚知识分子的思想,对知识分子的毒害很大。

戊戌变法前,全国每年有100多万读书人,参加考选“秀才”,只有百分之一入选;三年一考的“举人”,入选者只有千分之一;三年一考的“进士”,入选者只有万分之一。许多读书人老死科场,利欲熏心,精神畸形,成了科举的奴隶,成了科举制度的受害者。

读书人“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”,他们处理社会事物、谋划生计的能力是很缺乏的。“万般皆下品,惟有读书高”的观念又让他们鄙视体力劳动,至于经商营业,更是不耻。所以实际上,封建文化和科举制度培养出的人是一群无用的人。

音形识记

荤菜 侍候 绰号 伤疤

笔砚 颓唐 乱蓬蓬

附和 分辩 不屑置辩

(hūn)

(shì)

(chuò)

(bā)

(yàn)

(tuí)

(péng)

(hè)

(biàn)

(xiè)

音形识记

咸亨 羼水 拭 蘸

涨红 绽出 哄笑

间或 打折 门槛

(hēng)

(chàn)

(shì)

(zhàn)

(zhàng)

(zhàn)

(hōng)

(jiàn)

(shé)

(kǎn)

词语积累

格局:布置的格式。

阔绰:阔气。

污人清白:毁坏人家的名誉。

绽出:文中是突露出来的意思。

君子固穷:语出《论语·卫灵公》,意思是君子能够安于穷困。固,安守。

间或:偶然,有时候。

不屑置辩:认为不值得辩解。不屑,认为不值得。

颓唐:精神不振作,情绪低落。

营生:谋生,筹划如何生活。

整体感知

1、自由朗读全文,用一句话概括大意。

通过“我”——咸亨酒店小伙计的口述,记叙了清末下层知识分子孔乙己一生的不幸遭遇和悲惨结局。

开端:(1—3段)介绍鲁镇咸亨酒店的大概情况,作为孔乙己出场的背景。

发展:(4—9段)写孔乙己第一次出场,表现孔乙己是大伙的笑料。

高潮和结局:(l0—13段)写孔乙己第二次出场,表现孔乙己被打折腿后的遭遇。

2、小组合作,速读课文,根据开端、发展、高潮、结局,梳理出小说的情节。

整体感知

3、概括孔乙己的六个生活片断。

⑴众人取笑孔乙己脸上又添了新伤疤;

⑵众人讥笑孔乙己考不中秀才;

⑶孔乙己为偷书作辩解;

⑷孔乙己教小伙计识字;

⑸孔乙己给小孩子们分茴香豆;

⑹侧面交代孔乙己被打断腿。

合作探究

分析社会环境描写

1、速读课文开头三段,思考:这三段文字介绍了什么内容?

小说前三个小节交代了故事发生的时间(清末)和人物活动的社会环境(鲁镇咸丰酒店),具体包括酒店的格局和酒店里的人(短衣帮、长衫主顾、“我”——酒店的小伙计)

合作探究

2、通过咸丰酒店的大概情况,可以看出孔乙己生活在怎样的一个社会环境中?

从对比的方法入手,分析酒店里的各种人物。由两种不同方式喝酒的顾客可以看出当时贫富对立和阶级对立的状况。由“我”职务的变动可以看出当时人际间的世态炎凉。

作者描写社会风情的有三处:A把“短衣帮”与“穿长衫”的喝酒形象作对比,突出了贫富悬殊、等级森严的社会现实。B从“我”的职务的变换,可以窥探掌柜冷酷势利的一面。C掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有什么好声气:冷酷的酒店氛围,以小见大,更见世态的炎凉。

3、交代这些内容,与写孔乙己有何关系?

这是孔乙己活动的社会环境,揭示了孔乙己不幸的社会根源。

合作探究

1、“我”是咸亨酒店专干温酒的小伙计,整篇文章为何用“我”的口吻来写?

⑴“我”是孔乙己命运的见证人。小说都是通过“我”的所见所闻所感来写,用第一人称可以使故事显得真实可信。

⑵可以使故事情节集中。

⑶可以表现周围人对孔乙己的态度,连12岁的小伙计都鄙视孔乙己,更能说明这个社会对不幸者的冷漠,使作品更增加了悲剧的意味。

2、探究:这篇小说的线索是什么?

小说以“我”(小伙计)的所见所闻作为线索,选取了孔乙己一生中几个分散的,然而又是典型的生活片段构成小说的情节。

分析小说的线索

课堂小结

小说用第一人称、以小伙计的所见所闻为中心进行结构布局,在以小伙计的视角和口吻回忆叙写20年前的往事之中。

孔乙己是一个不幸者,因为他生活在一个麻木、冷酷的社会环境之中。

第二课时

学习目标

1、学会通过各种描写方法塑造人物形象的写法。

2、深入理解作品主题,体会“以喜写悲”的技巧。

课程导入

上节课我们理清了文章脉络,体会了小说环境描写的作用,本课继续深入学习,学习塑造人物形象的写法及“以喜写悲”的技巧。

合作探究(评析人物形象)

1、回忆人物形象刻画手段。

正面描写——外貌、语言、行动、心理

侧面描写——对比、烘托

鲁镇的酒店中有短衣帮,还有长衫主顾,孔乙己属于哪一种?

他的身份是特殊的,哪句话揭示了这一身份?

下面,我们就一起看看作者是如何塑造这个特殊人物的?

合作探究(评析人物形象)

2、通读全文,思考:小说是从哪些方面对孔乙己进行个性刻画的

(1)概括介绍:

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”

这种矛盾现象充分说明孔乙己的特殊身份和性格特征。

合作探究(评析人物形象)

(2)肖像描写:

①第一次出场:写他“身材很高大”,说明他尚有劳动能力;“青白脸色”说明他穷困潦倒。脸上“时常夹些伤痕”,是他穷困而偶然偷窃被人打伤的标志,也是他走向没落的重要标志。“一部乱蓬蓬的花白胡子”既表明他年龄较大而又精神委顿、颓唐。他那件长衫“又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”说明他穷酸潦倒的经济状况和懒得出奇的性格特征。

②第二次出场:“他脸上黑而且瘦,已经不成样子,穿着一件破夹袄”说明他衣食无着,穷途末路。“盘着两腿,下面垫着一个蒲包,用草绳在肩上挂住”、“满手是泥”说明他被打折了腿,丧失生活能力。

小结:断腿前后肖像的对照,更显出他遭遇的悲惨。

合作探究(评析人物形象)

(3)语言神态描写:

①他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。说明他以读书人自居,卖弄学问,迂腐可笑的性格。

②孔乙己睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”说明他死要面子,怕人嘲笑。

③孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么 ”说明他自命清高、迂腐不堪、自欺欺人,死要面子的性格。

④孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。说明孔乙己自命清高。

⑤“孔乙己立刻显出颓唐不安模样。脸亡笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。说明孔乙己深受封建科举制度毒害,至死不悟。

合作探究(评析人物形象)

(4)动作描写:

①“便排出九文大钱”既表现他拮据而穷酸的本相,又对酒店卖弄分文不少,自己是规矩人,并对短衣帮的耻笑表现出若无其事。这一“排”的动作,恰如其分地显示了他的心理。

②“他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里”说明他穷困潦倒到极点,“摸”字表明了他悲惨的境地。

合作探究(评析人物形象)

3、归纳孔乙己的性格

孔乙己地位低下但追求功名,穷困潦倒但好喝懒做,迂腐不堪、死要面子而自欺欺人,遭人嘲笑但又孤芳自赏、自命清高,凄苦惨绝但麻木不仁、至死不悟,同时又有质朴善良的一面。

是一个既可悲又可笑的没落的读书人。

合作探究(评析人物形象)

4、资料链接

名家论孔乙己:

鲁迅——孔乙己是一个遭社会凉薄的苦人。

叶圣陶——潦倒、不幸的读书人。

刘再复(美学家)——贫贱而悲惨的“多余人”,失去人的尊严与资格、被社会所耻的下层知识分子。

钱理群(北大教授,鲁迅研究家)——值得同情与焦虑的,有着悲剧性、荒谬性地位和命运的知识分子。

合作探究(评析人物形象)

5、思考讨论:造成孔乙己悲惨遭遇的原因。

⑴社会原因:

①封建科举制度的毒害;

②封建等级制度和封建思想侵蚀下,民众的麻木不仁;

③以丁举人为代表的封建统治者的残酷摧残。

⑵自身原因:

热衷科举、好喝懒做、麻木不仁、至死不悟。

合作探究(品析写作手法和语言)

1、本文多次运用对比手法?找出来,试加以分析。

1、长衫主顾与短衣帮对比。(等级森严)

2、孔乙己两次到咸亨酒店情景对比。(身心被摧残,每况愈下)

3、孔乙己与丁举人,两条生活道路对比。(揭露控诉,深化主题)

丁举人:能够“进学”,受人敬畏。

孔乙己:未能“进学”,任人奚落。

合作探究(品析写作手法和语言)

2、赏析语言

(1)只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。

一个“踱”字,活现出阔绰的长衫主顾的身份地位和养尊处优、悠闲自得的神态。

合作探究(品析写作手法和语言)

(2)他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。

这个“排”字,生动地表现了穷困的孔乙己数钱时缓慢的动作姿态和显示他在酒店的特殊身份的心情。同时,也表现了他从不拖欠酒钱的好品格。后文“摸出四文”中的“摸”字,则形象的表明孔乙己境况的悲惨,由“排”到“摸”写出孔乙己命运的重大变化。

(3)孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

这句话生动传神地描绘出想做清白的人又做不成,遭受众人一次比一次尖刻的取笑,处境十分难堪的孔乙己,深感气恼和羞耻,想再作一次争辩又有些慌乱心虚时的神态。

合作探究(品析写作手法和语言)

(4)孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住。

这里的一个“慌”一个“罩”,传神地写出了孔乙己生怕孩子再向他要所剩无几的茴香豆时的慌张情态和动作,形象逼真地表现了这个善良、贫寒、迂腐的老年读书人的性格。

(5)我到现在终于没有见――大约孔乙己的确是死了。

“大约”与“的确”貌似矛盾,其实却是作者的匠心独运,向读者暗示了社会的残酷阴冷以及众人的麻木不仁,揭示了孔乙己悲剧命运的必然性。

合作探究(深入理解主题)

1、“笑”的艺术

⑴思考:课文几次写到笑,各有什么不同的含义?

共五次。

合作探究(深入理解主题)

⑵分成五组,每组分析一次“笑”。

第一次,写“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声”这里突出“笑”字,既造成悬念,又笼住全文。在冷酷的氛围中突出“笑声”,显示这种“笑”声带着冷酷的意味。

第二次是孔乙己第一次出场,酒客们拿孔乙己的伤疤来取笑就是拿孔乙己的不幸和痛苦来取乐,勾画出这些人麻木不仁、穷极无聊的嘴脸,笑声里蕴蓄着悲凉的意味。酒客们还取笑孔乙己偷书,孔乙己自欺欺人的辩驳更引得众人都哄笑起来。

第三次是酒客们取笑孔乙己“连半个秀才也捞不到”,孔乙己颓唐不安的模样和之乎者也的听不懂的话又引起众人的哄笑。文章着力渲染哄笑的声浪和快活的空气,笑声迭起,悲凉的意味也就更浓。

第四次是孔乙己分茴香豆给孩子们吃,在年幼无知的孩子的面前才能得意忘形的乐一乐,于是这一群孩子都在笑声里走散了。分豆的动作和语言将孔乙己迂腐可笑的穷酸相尽显。而孩子们的笑则是天真无邪的笑。

第五次是孔乙己第二次出场,孔乙己被打折了腿,已经不成样子了,然而掌柜仍然同平常一样取笑孔乙己。这种笑声越发显得悲凉,毫无人性,更表现了当时社会人跟人的关系,冷漠无情到令人窒息的地步。

合作探究(深入理解主题)

⑶小结:

孔乙己在人们的心目中只是一个可笑的人物,一个可以解闷取乐的工具,一幅幅画就是由这“笑”串连起来的。

然而,这“笑”的背后却隐藏着弱小者的寂寞而痛苦的灵魂,这不能不说又是一幅幅悲惨的图画。

合作探究(深入理解主题)

2、以喜衬悲

孔乙己是一个悲剧人物,然而全文没有一个“悲”字出现,贯穿全文的一个字是什么?作者这样安排线索,用意何在?

小说以“我”为见证人,以“笑”为线索,孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。这样让悲剧在喜剧的气氛中进行,以“喜”衬“悲”,增强了小说的悲剧效果。

合作探究(深入理解主题)

3、归纳本文主题

这篇小说,通过对孔乙己后半生几个悲惨生活片断的描述,成功地塑造了封建末期备受科举制度摧残的下层知识分子的形象,控诉了封建制度的罪恶,揭示了国民冷漠、麻木的状态。

课堂小结

作者以极俭省的笔墨和典型的生活细节,塑造了孔乙己这位被残酷抛于底层,生活穷困潦倒,最终被强大的黑暗势力所吞没的读书人形象。孔乙己那可怜而可笑的个性特征及悲惨结局,既是旧中国广大下层知识分子不幸命运的生动写照,又是中国封建传统文化氛围“吃人”本质的具体表现。

孔乙己与闰土处在同样一个社会大背景下,即充斥着封建礼教的旧社会,自身和其他民众的愚昧无知在吃人社会的催化下,自然而然地产出一个又一个生命悲剧,这些悲剧又构成了整个社会的悲剧,这也是鲁迅先生的写作意图,他说道:“我希望读者能够看到社会和国民身上的弊端并且以此自省。”

拓展延伸

孔乙己走了,对于这个可怜的人,同学们心中有太多的同情,也有太多的痛恨,正如鲁迅所说的那样“哀其不幸,怒其不争”。

如果你有幸见到了他,或是掌柜的,或是短衣帮,你会对他们说些什么呢?请把你想说的话写出来,200字左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读