10.唐雎不辱使命 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 10.唐雎不辱使命 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-10 15:47:23 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

义务教育教科书(部编版)

语文/九年级下册

10.《唐雎不辱使命》

第一课时

学习目标

1、了解时代背景,理解本文故事发生的历史背景;朗读课文,了解大意。

2、借助工具书、课下注释及古文知识积累,疏通文意,积累文言词汇。

新课导入

战国时期的最后十年,秦以秋风扫落叶之势相继歼灭了各诸侯国。公元前230年灭韩,公元前225年灭魏。安陵是魏的附庸小国,秦企图用“易地”的政治骗局,不战而屈人之兵(秦人往往借迁徙之名行灭国之实),因此安陵君派唐雎出使秦国,引出了一段惊心动魄的故事。今天我们就一起来学习这篇课文《唐雎不辱使命》。

走近作者

刘向(约前77~前6)本名更生,字子政,沛(今江苏沛县)人。西汉经学家、目录学家、文学家。

资料助读

《战国策》是西汉末年刘向根据战国时事的记录整理编辑的,共33篇,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山12策,反映了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了策士谋臣的策略和言论。这部书记事写人十分生动,语言犀利流畅。

音形识记

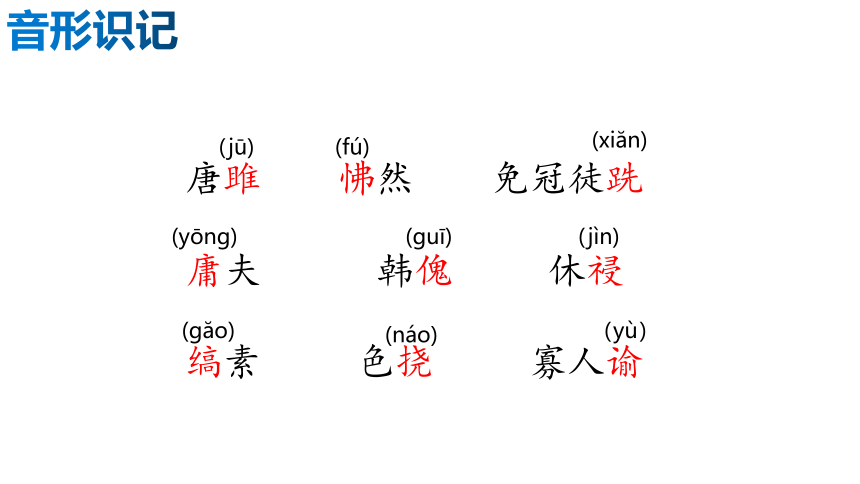

唐雎 怫然 免冠徒跣

庸夫 韩傀 休祲

缟素 色挠 寡人谕

(jū)

(fú)

(xi n)

(yōng)

(guī)

(jìn)

(g o)

(náo)

(yù)

朗读课文

要求:读准字音,读对停顿。

1、同学分段朗读课文,其他同学听读音,并订正其读音错误。

2、老师点评,纠正错误读音。

3、听示范朗读,同学们听后讨论。

整体感知,交流释疑

1、通假字

故不错意也 (同“措”,安放)

仓鹰击于殿上 (同”苍”,青色)

整体感知,交流释疑

2、古今异义

岂直五百里哉 古义:只是

今义:成直线的(跟“曲”相对)

整体感知,交流释疑

3、词类活用

轻寡人与(形容词用作动词,轻视、看不起。)

天下缟素(名词用作动词,穿白色丧服。)

整体感知,交流释疑

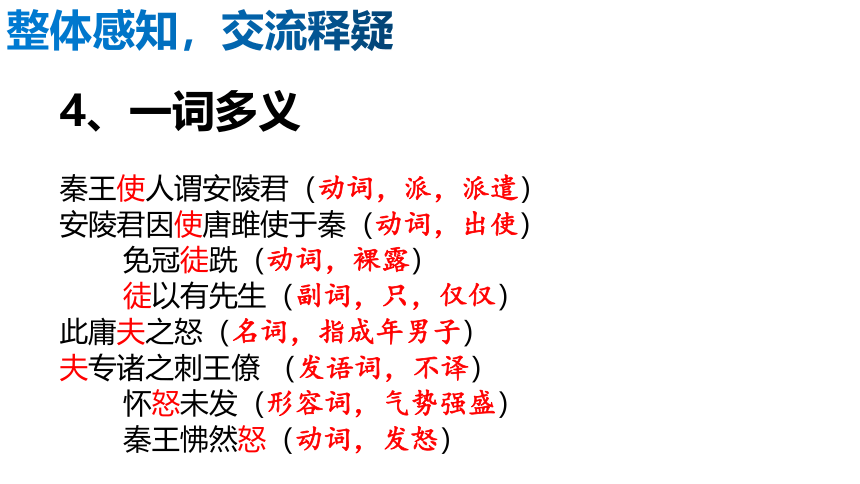

4、一词多义

秦王使人谓安陵君(动词,派,派遣)

安陵君因使唐雎使于秦(动词,出使)

免冠徒跣(动词,裸露)

徒以有先生(副词,只,仅仅)

此庸夫之怒(名词,指成年男子)

夫专诸之刺王僚 (发语词,不译)

怀怒未发(形容词,气势强盛)

秦王怫然怒(动词,发怒)

虽然,受地于先王(连词,虽然)

虽千里不敢易也 (连词,即使)

以头抢地耳 (介词,用)

而安陵以五十里地存者(介词,凭借)

徒以有先生(介词,因为)

轻寡人与(同“欤”,疑问语气助词,可译作“吗”)

与臣而将四矣(介词,和、同)

受地于先王(介词,从)

安陵君因使唐雎使于秦(介词,到)

以君为长者(代词,……的人)

安陵以五十里之地存者(代词,……的原因)

寡人以五百里之地易安陵(助词,的)

专诸之刺王僚也(助词,用在主谓间,取消句子独立性)

整体感知,交流释疑

5、重点句子翻译

平民发怒时,也不过是摘下帽子,光着脚,把头撞地罢了。

②今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他却违背我的意愿,是轻视我吗?

①布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

③寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

我想要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君就答应我呀!

整体感知,交流释疑

因为我把安陵君看作忠厚的长者,所以不在意。

⑤虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地(就肯交换)呢?

④以君为长者,故不错意也。

⑥此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

这三个人都是出身平民有胆识有才能的人。(他们)心里的愤怒还没有发作出来,上天就降示征兆。再加上我,将变成四个人了。

整体感知,交流释疑

如果有胆识有才能的人一定要发怒,就要让两个人的尸体倒下,血流五步远,全国人民都要穿上丧服,今天就是这样。

⑧秦王色挠,长跪而谢之曰。

秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说。

⑦若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

⑨夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

韩国、魏国灭亡了,而安陵国却凭借五十里的土地存留下来,只是因为有先生啊!

合作探究

学生概括,归纳全文故事情节。

这篇文章写的是秦王嬴政向安陵郡挑衅,以换地为名,想挑起战争。安陵郡的大臣唐雎出使秦国,表示愿意牺牲自己来刺杀秦王嬴政,终于使秦王嬴政屈服。

课堂小结

本文较短,但围绕着“唐雎不辱使命”这一个中心事件,形成了开端,发展,高潮,结局的故事情节,自然紧凑,严谨完整。

第二课时

学习目标

1、朗读课文内容,体会人物语气。

2、梳理斗争过程,分析人物形象。

3、探究虚构手法,感悟士的精神。

课程导入

唐睢作为一个小国的使臣,他凭借什么力量战胜了强大的秦国,不辱使命的?

这节课,我们一起来探讨。

理解内容,梳理情节

1、第1段写了什么内容,有什么作用?

交代了安陵君派唐雎出使秦国的原因,即安陵君拒绝了秦王“以大易小”的主张,但又怕得罪秦王,因此派唐雎前去出使秦国。

作用:1、交代出使背景,为后文情节发展做铺垫;2、呈现双方矛盾,营造紧张气氛,衬托唐雎的胆识勇气。

2、从安陵君的话,可以看出他是一个怎样的人?

当秦国使者说明来意后,安陵君回答:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”这句话前半句虽在赞许秦王,但后半句就明确表示自己的委婉谢绝,识破了秦王的阴谋。安陵君是一个言辞委婉、谨慎和态度坚定、果决的英明君主。

理解内容,梳理情节

3、弱国的使者,面对强国的君主,两人经历三个回合的交锋,请具体梳理。

第一个回合:文斗(先礼)

秦王:站在威力的角度,傲慢无礼,气势汹汹。

威逼——“秦灭韩亡魏”。

利诱——“十倍之地”。

兴师问罪——“安陵君不听寡人,何也?”、“而君逆寡人者,轻寡人与 ”

唐雎:站在道义的角度,沉着应付,有理有节。

避开要害——“否,非若是也。”

坚守立场——安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

义正词严地回绝秦王,间接称赞安陵君的操守,言下之意,我们不贪便宜,但你也别想从我们这里赚到便宜。

第二回合:武斗(后兵)

秦王:威胁恫吓。

威胁——“公亦尝闻天子之怒乎 ”然后说“天子之怒,伏尸百万,流血千里”。

意思你小子要是识分寸的话,早点回去告诉安陵君把土地交出来,不要惹得我生气,也免得生灵涂炭,但没想到唐雎依然不买账。

唐雎:针锋相对。

秦王没想到唐雎依然不买账,不要说你大王可以发怒,我还可以发怒呢!意思是不要小看人,也不要逼得太紧了,你给我下马威,我给你前车之鉴。

列前车之鉴——专诸之刺王僚,聂政刺韩傀,要离刺庆忌,暗示自己也要效仿他们。

表效仿之心——若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

现效仿之态——按剑而起。丝毫不退让。(用过人的胆识誓死维护国家利益,体现以身报国的大无畏精神)

第三回合:秦王道歉(唐雎胜利)

秦王显然被吓住了,“秦王色挠,长跪而谢之曰:‘先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。’”至此,弱国使臣唐雎完胜,不仅在道理上征服了秦王,也在武力和气势上面取得优势。

重点赏析,分析人物

1、如果现在你来当导演,你会怎样指导演员读台词,把唐雎和秦王这两个个性鲜明的人物形象展现在镜头前?

我来当导演,我会这样读:

读出一个_____________的秦王

读出一个_____________的唐雎

示例1:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。” 我读出了一个骄横、狂暴、盛气凌人的秦王。

示例2: “否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?” 我读出了一个从容镇定、有胆有识的唐雎。

示例3:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”读出一个能言善辩、不畏强暴的唐雎。

重点赏析,分析人物

2、通过角色朗读,回答下面的问题:

(1)文中的秦王是一个什么样的人?

语言上看:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”“欲”、“其”展现了秦王强硬蛮横、骄横狡诈、轻视安陵、高高在上的君王威仪。

从虚词体现的语气变化上看:“其”(暗示威胁)—— “而”、“与”(质问威胁,软中带硬)——“亦”(加强语气,凸显天子之怒)——“耳”(蔑视不屑)——“矣”(前倨后恭,外强中干)

从情绪变化的词语看:“不说”(失落不满)——“怫然怒”(唯我独尊)——“色挠”(赔礼道歉)

从称呼变化看秦王:秦王初见唐雎无称呼,当他碰了钉子便称唐雎为“公”,看到唐雎“挺剑而起”便称“先生”。称呼从无到有,从微至尊,其背后所展现的人物关系也由远及近。而秦王的自称也由“寡人”到“天子”再到“寡人”,这些都表现其色厉而内荏、外强而中干的本质。

对秦王的不同评价

由秦王易地的计划,可以看出,秦王不仅是一个深通“不战而屈人之兵”的智者,还是一个懂得先发制人的强者,更是一个能屈能伸的大丈夫。

在这场没有硝烟的战争中,他始终牢牢掌握着主动权。表面上看唐雎似乎赢了,实际上真正的赢家却是秦王。因为他知道,一个弱小的国家仅凭一两个不怕死的重臣来捍卫它的存在,那是一个荒唐的笑话。

从事件整体及后续发展看,秦王的“色挠”其实也是一种长远的眼光、高度的认知和智慧的体现。

重点赏析,分析人物

(2)你怎样评价唐雎?

在《唐雎不辱使命》中,主要写了秦王与唐雎的矛盾冲突。冲突的原因是秦王想用欺诈的手段轻取安陵。

唐雎来到秦王面前,先以“千里”对“五百里”驳秦王“逆寡人”、“轻寡人”的骄横,唐雎不卑不亢,有礼有节,从容镇定;秦王被激怒,以“天子之怒”来威吓,唐雎以“布衣之怒”反击秦王,唐雎不畏强暴,正气凛然,机智勇敢;“‘天下缟素,今日是也。’挺剑而起”的言行,可见唐雎为了国家视死如归,忠君爱国。

唐雎是一位爱国忠君、有胆有识、不卑不亢、机智勇敢、从容镇定、不畏强暴、凛然正气、智勇双全的外交家的形象。

探究手法,分析写作意图

有人说这个故事是假的,你同意这个观点吗?

唐雎、安陵君、秦王,历史上确有其人,易地之事也有记载。

《资治通鉴 秦纪二》就有记载:“(二十二年)王使人谓安陵君曰:‘寡人欲以五百里地易安陵。’安陵君曰:‘大王加惠,以大易小,甚幸。虽然,臣受地于魏之先王,愿终守之,弗敢易。’王义而许之。”之后之事既无记载,也无依据。

作者故意在情节和言语上夸大秦王这一大国之君前倨后恭的丑态,是为了突显唐雎这一小国使臣有勇有谋、力挽狂澜的“士”的形象。

本文是虚构的,理由:

1、秦王要灭只有五十里地的安陵国,没有必要费如此周折,直接派一个大将就可以将安陵这“弹丸之地”接手。

2、“按剑而起”的情节不符历史史实。唐雎这剑是从哪儿来的呢?按照秦国的法律,使臣上殿禁止携带武器,本文中的那个秦王,正是几年前在“荆轲刺秦王”事件中大难不死的嬴政。《荆轲刺秦王》中说:“而秦法,群臣侍殿上者不得持尺兵。诸郎中执兵皆陈殿下,非有诏不得上。” 自己的侍卫尚且不会让带兵器上殿,秦王嬴政不会傻到让一个小国使臣都可以接近。更何况,作为弱国臣子的唐雎,能不能接近秦王说话都是一个问题。因为当年荆轲为了接近秦王,而“持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉”。

3、皮之不存,毛将焉附,魏国既灭,安陵岂能以“五十里之地”对抗虎狼之秦?即便以“劫秦”手段换取秦王一纸承诺,缺少实力保障,这种承诺也是没有什么价值的。在第一段中有大智慧的安陵君怎能不知?

小结:

《唐雎不辱使命》记载的不可能是真实发生过的事情,而是虚构的,带有文学色彩的作品,其目的是表现“士”面对国难是义不容辞的慷慨以赴,面对秦王恐吓的沉着冷静,歌颂不畏强暴的爱国精神。

唐雎是“士”精神的化身,所以对其无畏品格的赞赏,就是对“士”精神的赞颂。唐雎守住的不仅仅是安陵国的土地,更是国家的尊严与正义,以及“士”的魄力与精神,为后世起到了榜样作用。

补充资料:

“士”是战国末期的一个特殊群体。“士”作为布衣百姓、下层人才,只有获得权贵的赏识与举荐,才有机会进入上层社会,如蔺相如、毛遂等。他们的共同精神特质是“有过人的胆识,有传奇的经历,有非凡的功业”,真正做到了“士”人的追求——有理想,有气概,有铁肩担道义的使命。支撑他们生命的价值是“位卑敢忧国,勇为天下先”,唐雎本人堪称“士”精神的典范。作为小国之臣,在孤立无援的危难情况下,他在“道义”上暗刺秦王不义的同时,显示了安陵国土的神圣不可侵犯,“守”住的是正义,是尊严。

课堂小结

本文通过写唐雎奉安陵君之命出使秦国和秦王进行针锋相对的斗争,终于保全了国土的故事,表现了唐雎维护国土的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的精神,从而揭示了弱国能够在外交上战胜强秦的原因。

拓展延伸

在今天,我们还需要提倡这种布衣精神吗?请结合孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来谈谈。

这几句话的意思是高官厚禄收买不了,贫穷困苦折磨不了,强暴武力威胁不了,这就是所谓的大丈夫。大丈夫的种种行为,表现出了一种英雄气概,我们今天就叫做有骨气,在强权政治面前,尤其需要这种骨气,不卑不亢,捍卫国家和个人尊严,赢得外交斗争的胜利。

义务教育教科书(部编版)

语文/九年级下册

10.《唐雎不辱使命》

第一课时

学习目标

1、了解时代背景,理解本文故事发生的历史背景;朗读课文,了解大意。

2、借助工具书、课下注释及古文知识积累,疏通文意,积累文言词汇。

新课导入

战国时期的最后十年,秦以秋风扫落叶之势相继歼灭了各诸侯国。公元前230年灭韩,公元前225年灭魏。安陵是魏的附庸小国,秦企图用“易地”的政治骗局,不战而屈人之兵(秦人往往借迁徙之名行灭国之实),因此安陵君派唐雎出使秦国,引出了一段惊心动魄的故事。今天我们就一起来学习这篇课文《唐雎不辱使命》。

走近作者

刘向(约前77~前6)本名更生,字子政,沛(今江苏沛县)人。西汉经学家、目录学家、文学家。

资料助读

《战国策》是西汉末年刘向根据战国时事的记录整理编辑的,共33篇,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山12策,反映了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了策士谋臣的策略和言论。这部书记事写人十分生动,语言犀利流畅。

音形识记

唐雎 怫然 免冠徒跣

庸夫 韩傀 休祲

缟素 色挠 寡人谕

(jū)

(fú)

(xi n)

(yōng)

(guī)

(jìn)

(g o)

(náo)

(yù)

朗读课文

要求:读准字音,读对停顿。

1、同学分段朗读课文,其他同学听读音,并订正其读音错误。

2、老师点评,纠正错误读音。

3、听示范朗读,同学们听后讨论。

整体感知,交流释疑

1、通假字

故不错意也 (同“措”,安放)

仓鹰击于殿上 (同”苍”,青色)

整体感知,交流释疑

2、古今异义

岂直五百里哉 古义:只是

今义:成直线的(跟“曲”相对)

整体感知,交流释疑

3、词类活用

轻寡人与(形容词用作动词,轻视、看不起。)

天下缟素(名词用作动词,穿白色丧服。)

整体感知,交流释疑

4、一词多义

秦王使人谓安陵君(动词,派,派遣)

安陵君因使唐雎使于秦(动词,出使)

免冠徒跣(动词,裸露)

徒以有先生(副词,只,仅仅)

此庸夫之怒(名词,指成年男子)

夫专诸之刺王僚 (发语词,不译)

怀怒未发(形容词,气势强盛)

秦王怫然怒(动词,发怒)

虽然,受地于先王(连词,虽然)

虽千里不敢易也 (连词,即使)

以头抢地耳 (介词,用)

而安陵以五十里地存者(介词,凭借)

徒以有先生(介词,因为)

轻寡人与(同“欤”,疑问语气助词,可译作“吗”)

与臣而将四矣(介词,和、同)

受地于先王(介词,从)

安陵君因使唐雎使于秦(介词,到)

以君为长者(代词,……的人)

安陵以五十里之地存者(代词,……的原因)

寡人以五百里之地易安陵(助词,的)

专诸之刺王僚也(助词,用在主谓间,取消句子独立性)

整体感知,交流释疑

5、重点句子翻译

平民发怒时,也不过是摘下帽子,光着脚,把头撞地罢了。

②今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?

现在我用十倍的土地,让安陵君扩大领土,但是他却违背我的意愿,是轻视我吗?

①布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。

③寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

我想要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君就答应我呀!

整体感知,交流释疑

因为我把安陵君看作忠厚的长者,所以不在意。

⑤虽千里不敢易也,岂直五百里哉?

即使是方圆千里的土地也不敢交换,哪里只是用五百里的土地(就肯交换)呢?

④以君为长者,故不错意也。

⑥此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

这三个人都是出身平民有胆识有才能的人。(他们)心里的愤怒还没有发作出来,上天就降示征兆。再加上我,将变成四个人了。

整体感知,交流释疑

如果有胆识有才能的人一定要发怒,就要让两个人的尸体倒下,血流五步远,全国人民都要穿上丧服,今天就是这样。

⑧秦王色挠,长跪而谢之曰。

秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说。

⑦若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

⑨夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

韩国、魏国灭亡了,而安陵国却凭借五十里的土地存留下来,只是因为有先生啊!

合作探究

学生概括,归纳全文故事情节。

这篇文章写的是秦王嬴政向安陵郡挑衅,以换地为名,想挑起战争。安陵郡的大臣唐雎出使秦国,表示愿意牺牲自己来刺杀秦王嬴政,终于使秦王嬴政屈服。

课堂小结

本文较短,但围绕着“唐雎不辱使命”这一个中心事件,形成了开端,发展,高潮,结局的故事情节,自然紧凑,严谨完整。

第二课时

学习目标

1、朗读课文内容,体会人物语气。

2、梳理斗争过程,分析人物形象。

3、探究虚构手法,感悟士的精神。

课程导入

唐睢作为一个小国的使臣,他凭借什么力量战胜了强大的秦国,不辱使命的?

这节课,我们一起来探讨。

理解内容,梳理情节

1、第1段写了什么内容,有什么作用?

交代了安陵君派唐雎出使秦国的原因,即安陵君拒绝了秦王“以大易小”的主张,但又怕得罪秦王,因此派唐雎前去出使秦国。

作用:1、交代出使背景,为后文情节发展做铺垫;2、呈现双方矛盾,营造紧张气氛,衬托唐雎的胆识勇气。

2、从安陵君的话,可以看出他是一个怎样的人?

当秦国使者说明来意后,安陵君回答:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”这句话前半句虽在赞许秦王,但后半句就明确表示自己的委婉谢绝,识破了秦王的阴谋。安陵君是一个言辞委婉、谨慎和态度坚定、果决的英明君主。

理解内容,梳理情节

3、弱国的使者,面对强国的君主,两人经历三个回合的交锋,请具体梳理。

第一个回合:文斗(先礼)

秦王:站在威力的角度,傲慢无礼,气势汹汹。

威逼——“秦灭韩亡魏”。

利诱——“十倍之地”。

兴师问罪——“安陵君不听寡人,何也?”、“而君逆寡人者,轻寡人与 ”

唐雎:站在道义的角度,沉着应付,有理有节。

避开要害——“否,非若是也。”

坚守立场——安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

义正词严地回绝秦王,间接称赞安陵君的操守,言下之意,我们不贪便宜,但你也别想从我们这里赚到便宜。

第二回合:武斗(后兵)

秦王:威胁恫吓。

威胁——“公亦尝闻天子之怒乎 ”然后说“天子之怒,伏尸百万,流血千里”。

意思你小子要是识分寸的话,早点回去告诉安陵君把土地交出来,不要惹得我生气,也免得生灵涂炭,但没想到唐雎依然不买账。

唐雎:针锋相对。

秦王没想到唐雎依然不买账,不要说你大王可以发怒,我还可以发怒呢!意思是不要小看人,也不要逼得太紧了,你给我下马威,我给你前车之鉴。

列前车之鉴——专诸之刺王僚,聂政刺韩傀,要离刺庆忌,暗示自己也要效仿他们。

表效仿之心——若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

现效仿之态——按剑而起。丝毫不退让。(用过人的胆识誓死维护国家利益,体现以身报国的大无畏精神)

第三回合:秦王道歉(唐雎胜利)

秦王显然被吓住了,“秦王色挠,长跪而谢之曰:‘先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。’”至此,弱国使臣唐雎完胜,不仅在道理上征服了秦王,也在武力和气势上面取得优势。

重点赏析,分析人物

1、如果现在你来当导演,你会怎样指导演员读台词,把唐雎和秦王这两个个性鲜明的人物形象展现在镜头前?

我来当导演,我会这样读:

读出一个_____________的秦王

读出一个_____________的唐雎

示例1:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。” 我读出了一个骄横、狂暴、盛气凌人的秦王。

示例2: “否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?” 我读出了一个从容镇定、有胆有识的唐雎。

示例3:“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”读出一个能言善辩、不畏强暴的唐雎。

重点赏析,分析人物

2、通过角色朗读,回答下面的问题:

(1)文中的秦王是一个什么样的人?

语言上看:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”“欲”、“其”展现了秦王强硬蛮横、骄横狡诈、轻视安陵、高高在上的君王威仪。

从虚词体现的语气变化上看:“其”(暗示威胁)—— “而”、“与”(质问威胁,软中带硬)——“亦”(加强语气,凸显天子之怒)——“耳”(蔑视不屑)——“矣”(前倨后恭,外强中干)

从情绪变化的词语看:“不说”(失落不满)——“怫然怒”(唯我独尊)——“色挠”(赔礼道歉)

从称呼变化看秦王:秦王初见唐雎无称呼,当他碰了钉子便称唐雎为“公”,看到唐雎“挺剑而起”便称“先生”。称呼从无到有,从微至尊,其背后所展现的人物关系也由远及近。而秦王的自称也由“寡人”到“天子”再到“寡人”,这些都表现其色厉而内荏、外强而中干的本质。

对秦王的不同评价

由秦王易地的计划,可以看出,秦王不仅是一个深通“不战而屈人之兵”的智者,还是一个懂得先发制人的强者,更是一个能屈能伸的大丈夫。

在这场没有硝烟的战争中,他始终牢牢掌握着主动权。表面上看唐雎似乎赢了,实际上真正的赢家却是秦王。因为他知道,一个弱小的国家仅凭一两个不怕死的重臣来捍卫它的存在,那是一个荒唐的笑话。

从事件整体及后续发展看,秦王的“色挠”其实也是一种长远的眼光、高度的认知和智慧的体现。

重点赏析,分析人物

(2)你怎样评价唐雎?

在《唐雎不辱使命》中,主要写了秦王与唐雎的矛盾冲突。冲突的原因是秦王想用欺诈的手段轻取安陵。

唐雎来到秦王面前,先以“千里”对“五百里”驳秦王“逆寡人”、“轻寡人”的骄横,唐雎不卑不亢,有礼有节,从容镇定;秦王被激怒,以“天子之怒”来威吓,唐雎以“布衣之怒”反击秦王,唐雎不畏强暴,正气凛然,机智勇敢;“‘天下缟素,今日是也。’挺剑而起”的言行,可见唐雎为了国家视死如归,忠君爱国。

唐雎是一位爱国忠君、有胆有识、不卑不亢、机智勇敢、从容镇定、不畏强暴、凛然正气、智勇双全的外交家的形象。

探究手法,分析写作意图

有人说这个故事是假的,你同意这个观点吗?

唐雎、安陵君、秦王,历史上确有其人,易地之事也有记载。

《资治通鉴 秦纪二》就有记载:“(二十二年)王使人谓安陵君曰:‘寡人欲以五百里地易安陵。’安陵君曰:‘大王加惠,以大易小,甚幸。虽然,臣受地于魏之先王,愿终守之,弗敢易。’王义而许之。”之后之事既无记载,也无依据。

作者故意在情节和言语上夸大秦王这一大国之君前倨后恭的丑态,是为了突显唐雎这一小国使臣有勇有谋、力挽狂澜的“士”的形象。

本文是虚构的,理由:

1、秦王要灭只有五十里地的安陵国,没有必要费如此周折,直接派一个大将就可以将安陵这“弹丸之地”接手。

2、“按剑而起”的情节不符历史史实。唐雎这剑是从哪儿来的呢?按照秦国的法律,使臣上殿禁止携带武器,本文中的那个秦王,正是几年前在“荆轲刺秦王”事件中大难不死的嬴政。《荆轲刺秦王》中说:“而秦法,群臣侍殿上者不得持尺兵。诸郎中执兵皆陈殿下,非有诏不得上。” 自己的侍卫尚且不会让带兵器上殿,秦王嬴政不会傻到让一个小国使臣都可以接近。更何况,作为弱国臣子的唐雎,能不能接近秦王说话都是一个问题。因为当年荆轲为了接近秦王,而“持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉”。

3、皮之不存,毛将焉附,魏国既灭,安陵岂能以“五十里之地”对抗虎狼之秦?即便以“劫秦”手段换取秦王一纸承诺,缺少实力保障,这种承诺也是没有什么价值的。在第一段中有大智慧的安陵君怎能不知?

小结:

《唐雎不辱使命》记载的不可能是真实发生过的事情,而是虚构的,带有文学色彩的作品,其目的是表现“士”面对国难是义不容辞的慷慨以赴,面对秦王恐吓的沉着冷静,歌颂不畏强暴的爱国精神。

唐雎是“士”精神的化身,所以对其无畏品格的赞赏,就是对“士”精神的赞颂。唐雎守住的不仅仅是安陵国的土地,更是国家的尊严与正义,以及“士”的魄力与精神,为后世起到了榜样作用。

补充资料:

“士”是战国末期的一个特殊群体。“士”作为布衣百姓、下层人才,只有获得权贵的赏识与举荐,才有机会进入上层社会,如蔺相如、毛遂等。他们的共同精神特质是“有过人的胆识,有传奇的经历,有非凡的功业”,真正做到了“士”人的追求——有理想,有气概,有铁肩担道义的使命。支撑他们生命的价值是“位卑敢忧国,勇为天下先”,唐雎本人堪称“士”精神的典范。作为小国之臣,在孤立无援的危难情况下,他在“道义”上暗刺秦王不义的同时,显示了安陵国土的神圣不可侵犯,“守”住的是正义,是尊严。

课堂小结

本文通过写唐雎奉安陵君之命出使秦国和秦王进行针锋相对的斗争,终于保全了国土的故事,表现了唐雎维护国土的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的精神,从而揭示了弱国能够在外交上战胜强秦的原因。

拓展延伸

在今天,我们还需要提倡这种布衣精神吗?请结合孟子的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”来谈谈。

这几句话的意思是高官厚禄收买不了,贫穷困苦折磨不了,强暴武力威胁不了,这就是所谓的大丈夫。大丈夫的种种行为,表现出了一种英雄气概,我们今天就叫做有骨气,在强权政治面前,尤其需要这种骨气,不卑不亢,捍卫国家和个人尊严,赢得外交斗争的胜利。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读