七年级下册历史第4课唐朝的中外文化交流课时训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级下册历史第4课唐朝的中外文化交流课时训练(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 520.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-10 23:46:55 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史第4课唐朝的中外文化交流课时训练(含答案)

选择题

1.唐朝中外交往中出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因是( )

A.唐朝国家统一,社会安定 B.唐朝经济、文化世界领先

C.唐朝对外政策开放开明 D.唐朝对外交通发达

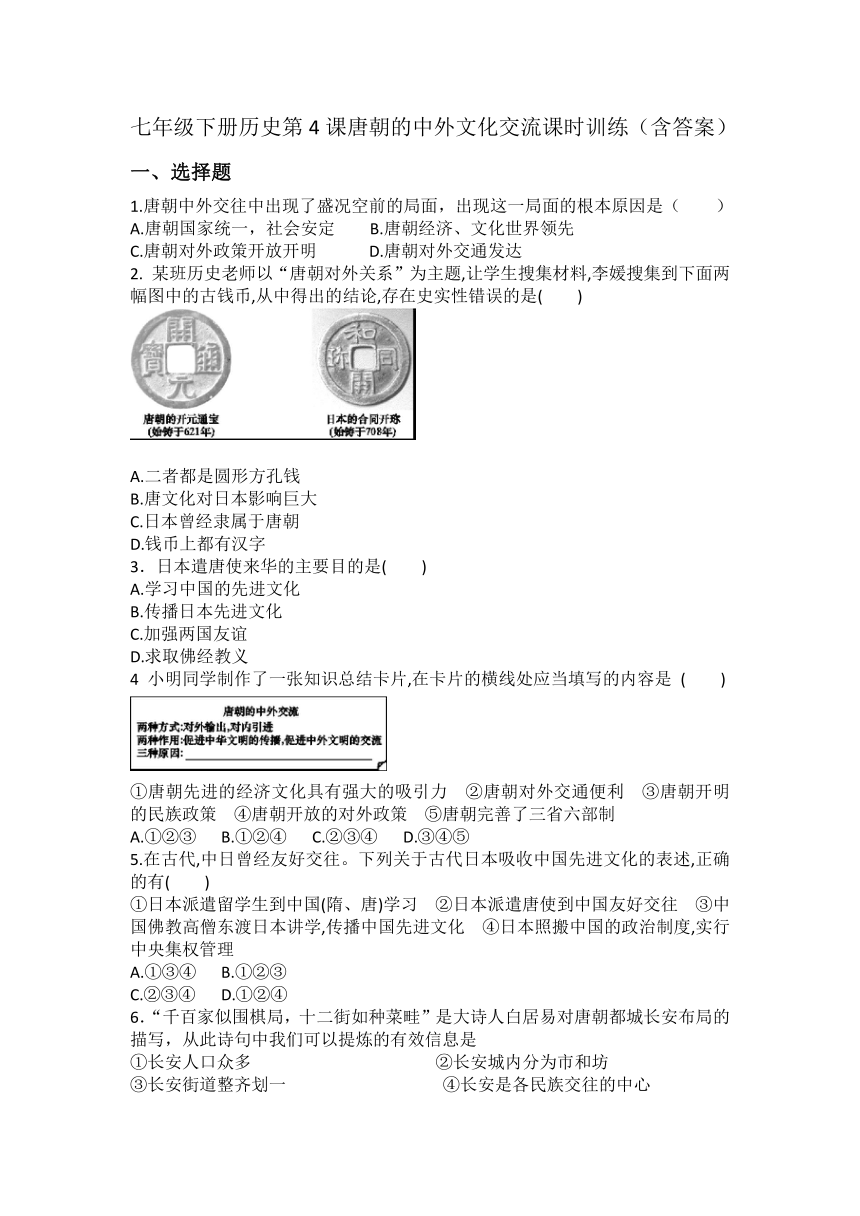

2. 某班历史老师以“唐朝对外关系”为主题,让学生搜集材料,李媛搜集到下面两幅图中的古钱币,从中得出的结论,存在史实性错误的是( )

A.二者都是圆形方孔钱

B.唐文化对日本影响巨大

C.日本曾经隶属于唐朝

D.钱币上都有汉字

3.日本遣唐使来华的主要目的是( )

A.学习中国的先进文化

B.传播日本先进文化

C.加强两国友谊

D.求取佛经教义

4 小明同学制作了一张知识总结卡片,在卡片的横线处应当填写的内容是 ( )

①唐朝先进的经济文化具有强大的吸引力 ②唐朝对外交通便利 ③唐朝开明的民族政策 ④唐朝开放的对外政策 ⑤唐朝完善了三省六部制

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

5.在古代,中日曾经友好交往。下列关于古代日本吸收中国先进文化的表述,正确的有( )

①日本派遣留学生到中国(隋、唐)学习 ②日本派遣唐使到中国友好交往 ③中国佛教高僧东渡日本讲学,传播中国先进文化 ④日本照搬中国的政治制度,实行中央集权管理

A.①③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

6.“千百家似围棋局,十二街如种菜畦”是大诗人白居易对唐朝都城长安布局的描写,从此诗句中我们可以提炼的有效信息是

①长安人口众多 ②长安城内分为市和坊

③长安街道整齐划一 ④长安是各民族交往的中心

A.②③ B.①③ C.②④ D.①④

7.由玄奘口述,弟子撰文的《大唐西域记》记述了玄奘游历过的100多个国家的概况,包含疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说和神话故事等。这说明了《大唐西域记》( )

A.主要记载了佛学经典 B.是中印友好交往的见证

C.有利于文明交流的研究 D.是佛教中国化的史料依据

8.据史料记载,日本官方曾派出遣唐使十余次,其目的是( )

A.传播先进的日本文化 B.加强中日之间的友谊

C.学习中国先进的文化 D.求取佛经

9.把握阶段历史特征是学习历史的基本要求和重要方法。下列说法哪种最符合隋唐时期的特点( )

A.中华民族的起源 B.中华民族的繁荣与开放

C.中华民族的大融合 D.中华民族的巩固与统一

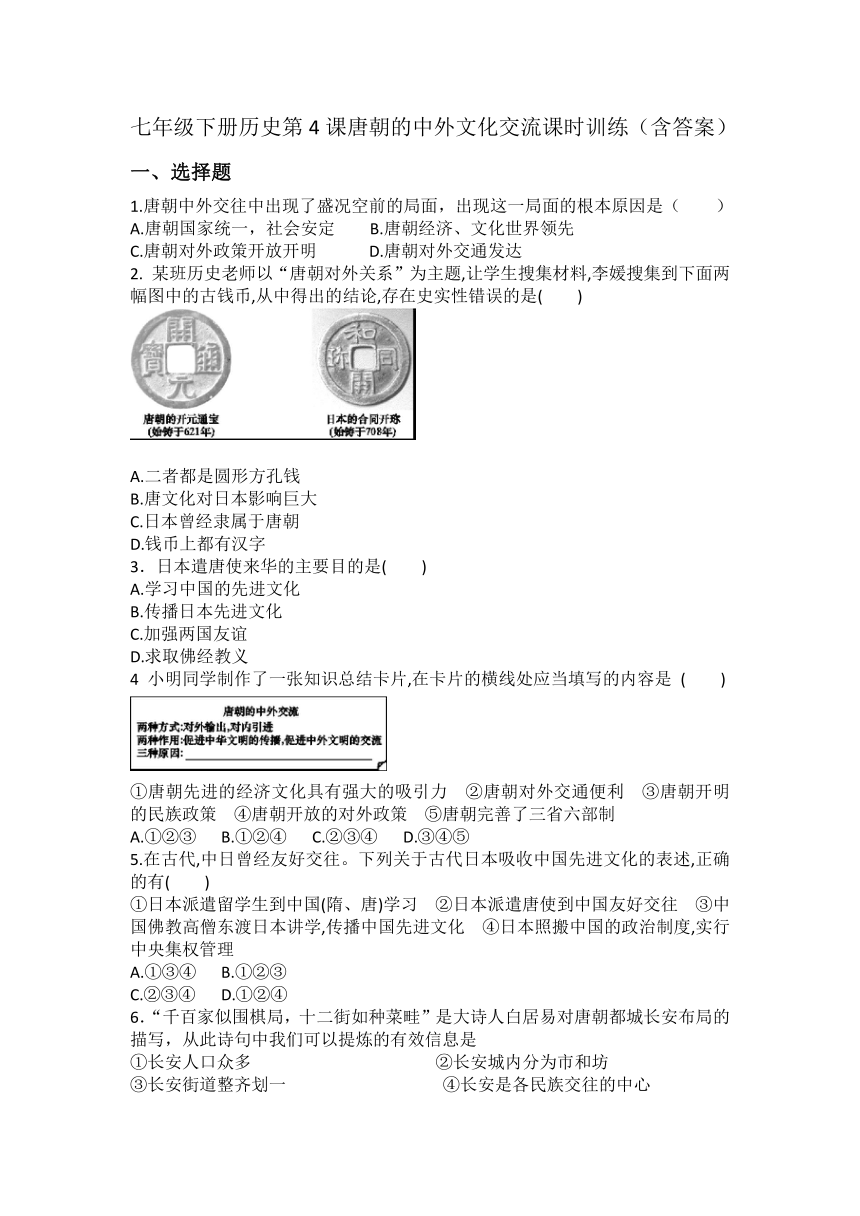

10.下面图片体现的主题是( )

A.古代经济重心南移 B.清朝的经济繁荣

C.明朝的建筑成就 D.唐代的对外交往

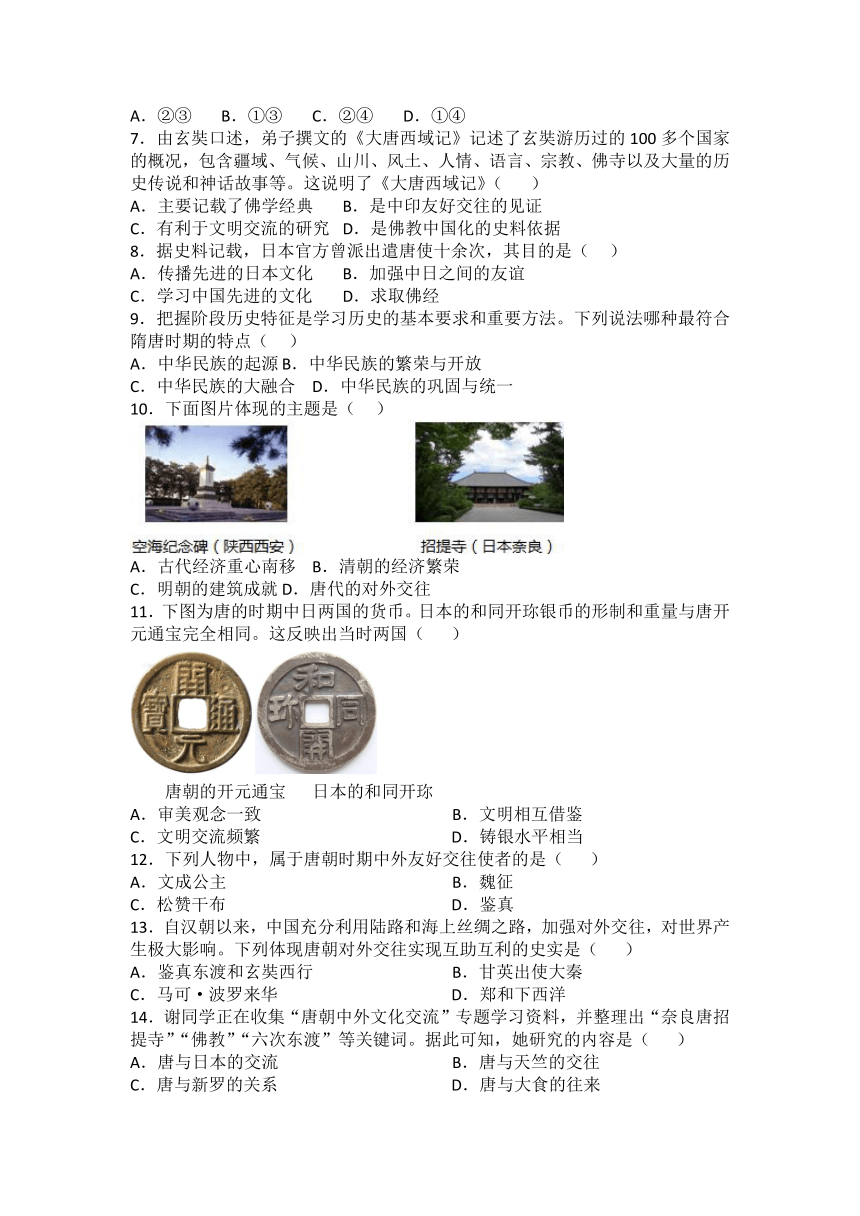

11.下图为唐的时期中日两国的货币。日本的和同开珎银币的形制和重量与唐开元通宝完全相同。这反映出当时两国( )

唐朝的开元通宝 日本的和同开珎

A.审美观念一致 B.文明相互借鉴

C.文明交流频繁 D.铸银水平相当

12.下列人物中,属于唐朝时期中外友好交往使者的是( )

A.文成公主 B.魏征

C.松赞干布 D.鉴真

13.自汉朝以来,中国充分利用陆路和海上丝绸之路,加强对外交往,对世界产生极大影响。下列体现唐朝对外交往实现互助互利的史实是( )

A.鉴真东渡和玄奘西行 B.甘英出使大秦

C.马可·波罗来华 D.郑和下西洋

14.谢同学正在收集“唐朝中外文化交流”专题学习资料,并整理出“奈良唐招提寺”“佛教”“六次东渡”等关键词。据此可知,她研究的内容是( )

A.唐与日本的交流 B.唐与天竺的交往

C.唐与新罗的关系 D.唐与大食的往来

15.在都城长安“不仅生活着来自日本的使者,还活跃着来自中亚、印度等地的使者、僧侣与客商”。材料反映的主题是( )

A.西汉丝绸之路的开通 B.唐代中外交流的发展

C.唐代民族关系的和睦 D.明朝对外交流的盛况

二、非选择题

16、、判断题

(1)贞观初年,高僧玄奘西行前往西天取经。十多年后,携带大量佛经回到长安,根据他的口述,由他的弟子记录成《大唐西域记》一书,是研究中外交流史的珍贵文献。( )

(2)唐朝都城长安,规模宏伟,布局严整对称,街道宽敞整齐,商业繁荣,是当时中国政治经济文化交往中心,也是一座国际化大都市。( )

(3)唐都洛阳既是当时政治、经济和文化交往中心,也是一座国际性的大都会( )

(4)在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。( )

17、. 观察图片,回答问题。

材料

(1)结合所学知识,说出以上图片中两位唐朝高僧分别是谁。简述这两位高僧的主要事迹。

(2)这两位高僧的身上具有哪些共同的精神

18.中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。阅读下列材料,回答问题。

材料一:战国时期,一大批思想家纷纷著书立说,提出了自己的看法和主张,促进了思想和学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰。这一时期的学术思想大放异彩,成为后世中华思想文化发展的源头。

——《文化交流与传播》

材料二:中华文化提倡爱国,追求家国情怀。孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,都是家国情怀的表现。

——《文化交流与传播》

材料三:日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人的打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。

——《文化交流与传播》

材料四:传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用,

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学

会员大会开幕会上的讲话》(2014年9月24日)

(1)材料一中的“中国古代第一次思想文化发展的高峰”指的是什么?

(2)材料二反映出中华优秀传统文化的内涵是什么?

(3)根据材料三回答,中国对周边国家的影响表现在哪些方面?

(4)根据材料四,结合所学,请谈谈我们应该如何对待中华传统文化的精华与糟粕。

答案

1-5ACABB 6-10BCCBD 11-15CDAAB

16、(1).错误

(2).正确

(3).错误

(4).正确

17、(1)图1:鉴真。图2:玄奘。事迹:鉴真东渡日本弘扬佛法,传播大唐文化;玄奘西行天竺求取佛经。

(2)他们都有远大的理想,并且为了实现理想,不辞辛劳,不畏艰险,百折不挠等。

18、(1)百家争鸣。

(2)家国情怀。

(3)饮食文化、服饰、体育运动、社会风俗等。

(4)我们应该取其精华,去其糟粕,继承优秀传统文化并加以创新。

选择题

1.唐朝中外交往中出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因是( )

A.唐朝国家统一,社会安定 B.唐朝经济、文化世界领先

C.唐朝对外政策开放开明 D.唐朝对外交通发达

2. 某班历史老师以“唐朝对外关系”为主题,让学生搜集材料,李媛搜集到下面两幅图中的古钱币,从中得出的结论,存在史实性错误的是( )

A.二者都是圆形方孔钱

B.唐文化对日本影响巨大

C.日本曾经隶属于唐朝

D.钱币上都有汉字

3.日本遣唐使来华的主要目的是( )

A.学习中国的先进文化

B.传播日本先进文化

C.加强两国友谊

D.求取佛经教义

4 小明同学制作了一张知识总结卡片,在卡片的横线处应当填写的内容是 ( )

①唐朝先进的经济文化具有强大的吸引力 ②唐朝对外交通便利 ③唐朝开明的民族政策 ④唐朝开放的对外政策 ⑤唐朝完善了三省六部制

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

5.在古代,中日曾经友好交往。下列关于古代日本吸收中国先进文化的表述,正确的有( )

①日本派遣留学生到中国(隋、唐)学习 ②日本派遣唐使到中国友好交往 ③中国佛教高僧东渡日本讲学,传播中国先进文化 ④日本照搬中国的政治制度,实行中央集权管理

A.①③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

6.“千百家似围棋局,十二街如种菜畦”是大诗人白居易对唐朝都城长安布局的描写,从此诗句中我们可以提炼的有效信息是

①长安人口众多 ②长安城内分为市和坊

③长安街道整齐划一 ④长安是各民族交往的中心

A.②③ B.①③ C.②④ D.①④

7.由玄奘口述,弟子撰文的《大唐西域记》记述了玄奘游历过的100多个国家的概况,包含疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说和神话故事等。这说明了《大唐西域记》( )

A.主要记载了佛学经典 B.是中印友好交往的见证

C.有利于文明交流的研究 D.是佛教中国化的史料依据

8.据史料记载,日本官方曾派出遣唐使十余次,其目的是( )

A.传播先进的日本文化 B.加强中日之间的友谊

C.学习中国先进的文化 D.求取佛经

9.把握阶段历史特征是学习历史的基本要求和重要方法。下列说法哪种最符合隋唐时期的特点( )

A.中华民族的起源 B.中华民族的繁荣与开放

C.中华民族的大融合 D.中华民族的巩固与统一

10.下面图片体现的主题是( )

A.古代经济重心南移 B.清朝的经济繁荣

C.明朝的建筑成就 D.唐代的对外交往

11.下图为唐的时期中日两国的货币。日本的和同开珎银币的形制和重量与唐开元通宝完全相同。这反映出当时两国( )

唐朝的开元通宝 日本的和同开珎

A.审美观念一致 B.文明相互借鉴

C.文明交流频繁 D.铸银水平相当

12.下列人物中,属于唐朝时期中外友好交往使者的是( )

A.文成公主 B.魏征

C.松赞干布 D.鉴真

13.自汉朝以来,中国充分利用陆路和海上丝绸之路,加强对外交往,对世界产生极大影响。下列体现唐朝对外交往实现互助互利的史实是( )

A.鉴真东渡和玄奘西行 B.甘英出使大秦

C.马可·波罗来华 D.郑和下西洋

14.谢同学正在收集“唐朝中外文化交流”专题学习资料,并整理出“奈良唐招提寺”“佛教”“六次东渡”等关键词。据此可知,她研究的内容是( )

A.唐与日本的交流 B.唐与天竺的交往

C.唐与新罗的关系 D.唐与大食的往来

15.在都城长安“不仅生活着来自日本的使者,还活跃着来自中亚、印度等地的使者、僧侣与客商”。材料反映的主题是( )

A.西汉丝绸之路的开通 B.唐代中外交流的发展

C.唐代民族关系的和睦 D.明朝对外交流的盛况

二、非选择题

16、、判断题

(1)贞观初年,高僧玄奘西行前往西天取经。十多年后,携带大量佛经回到长安,根据他的口述,由他的弟子记录成《大唐西域记》一书,是研究中外交流史的珍贵文献。( )

(2)唐朝都城长安,规模宏伟,布局严整对称,街道宽敞整齐,商业繁荣,是当时中国政治经济文化交往中心,也是一座国际化大都市。( )

(3)唐都洛阳既是当时政治、经济和文化交往中心,也是一座国际性的大都会( )

(4)在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。( )

17、. 观察图片,回答问题。

材料

(1)结合所学知识,说出以上图片中两位唐朝高僧分别是谁。简述这两位高僧的主要事迹。

(2)这两位高僧的身上具有哪些共同的精神

18.中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。阅读下列材料,回答问题。

材料一:战国时期,一大批思想家纷纷著书立说,提出了自己的看法和主张,促进了思想和学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰。这一时期的学术思想大放异彩,成为后世中华思想文化发展的源头。

——《文化交流与传播》

材料二:中华文化提倡爱国,追求家国情怀。孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,都是家国情怀的表现。

——《文化交流与传播》

材料三:日本学习、改进中国的饮茶方法,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。唐人的打马球、角抵、围棋等体育活动,先后传入日本。中国传统节日春节、清明节、端午节、中秋节等也传入周边地区。

——《文化交流与传播》

材料四:传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用,

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学

会员大会开幕会上的讲话》(2014年9月24日)

(1)材料一中的“中国古代第一次思想文化发展的高峰”指的是什么?

(2)材料二反映出中华优秀传统文化的内涵是什么?

(3)根据材料三回答,中国对周边国家的影响表现在哪些方面?

(4)根据材料四,结合所学,请谈谈我们应该如何对待中华传统文化的精华与糟粕。

答案

1-5ACABB 6-10BCCBD 11-15CDAAB

16、(1).错误

(2).正确

(3).错误

(4).正确

17、(1)图1:鉴真。图2:玄奘。事迹:鉴真东渡日本弘扬佛法,传播大唐文化;玄奘西行天竺求取佛经。

(2)他们都有远大的理想,并且为了实现理想,不辞辛劳,不畏艰险,百折不挠等。

18、(1)百家争鸣。

(2)家国情怀。

(3)饮食文化、服饰、体育运动、社会风俗等。

(4)我们应该取其精华,去其糟粕,继承优秀传统文化并加以创新。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源