部编七年级语文下册:第3单元主题阅读 习题课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编七年级语文下册:第3单元主题阅读 习题课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 219.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-12 19:12:55 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

单元主题阅读

第三单元

目录

单元写法归纳

01

群文技法训练

02

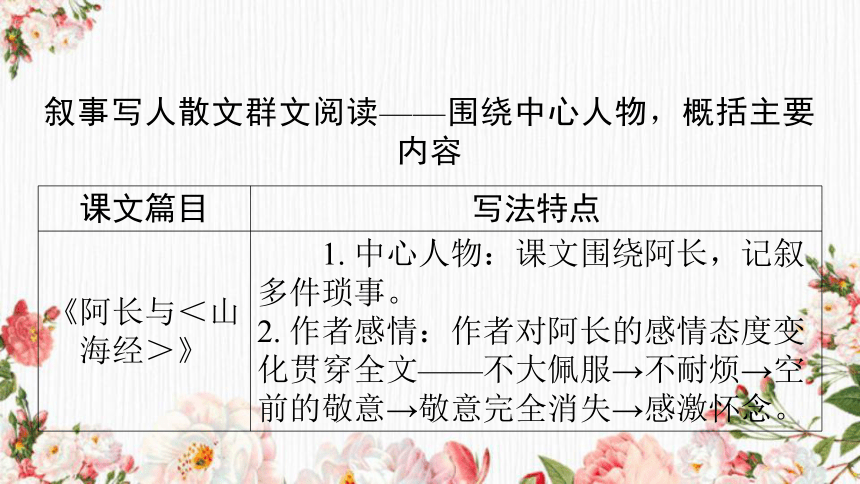

叙事写人散文群文阅读——围绕中心人物,概括主要内容

课文篇目 写法特点

《阿长与<山海经>》 1. 中心人物:课文围绕阿长,记叙多件琐事。

2. 作者感情:作者对阿长的感情态度变化贯穿全文——不大佩服→不耐烦→空前的敬意→敬意完全消失→感激怀念。

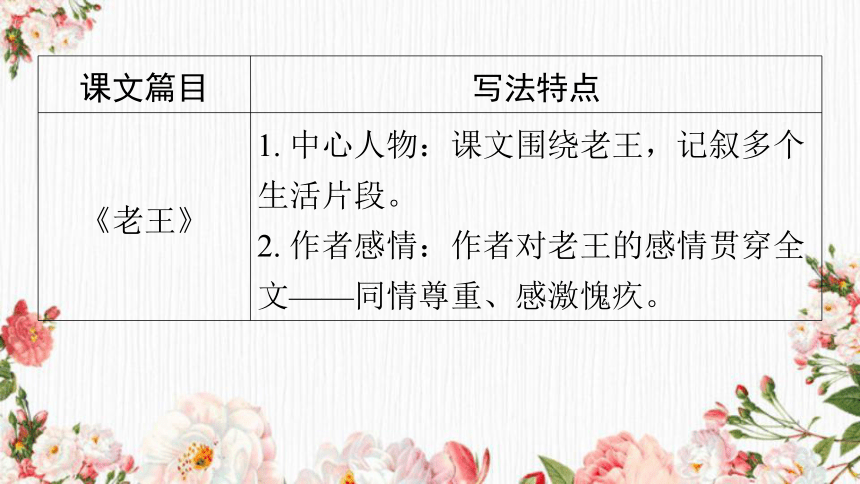

课文篇目 写法特点

《老王》 1. 中心人物:课文围绕老王,记叙多个生活片段。

2. 作者感情:作者对老王的感情贯穿全文——同情尊重、感激愧疚。

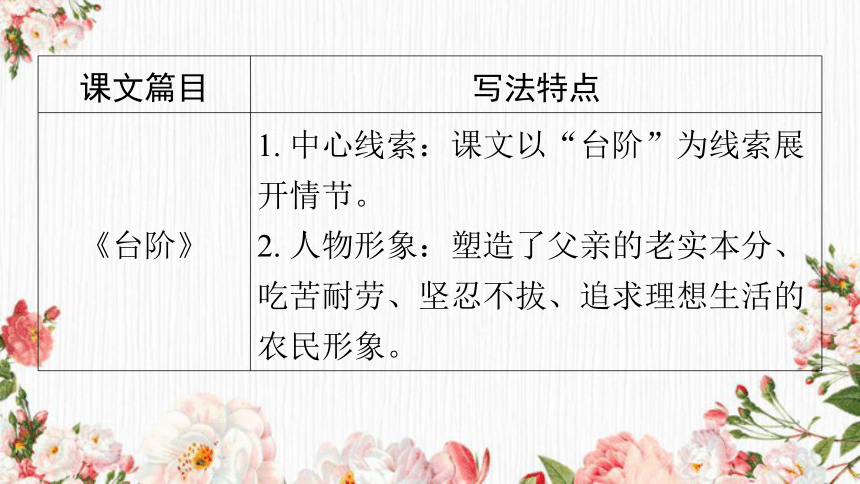

课文篇目 写法特点

《台阶》 1. 中心线索:课文以“台阶”为线索展开情节。

2. 人物形象:塑造了父亲的老实本分、吃苦耐劳、坚忍不拔、追求理想生活的农民形象。

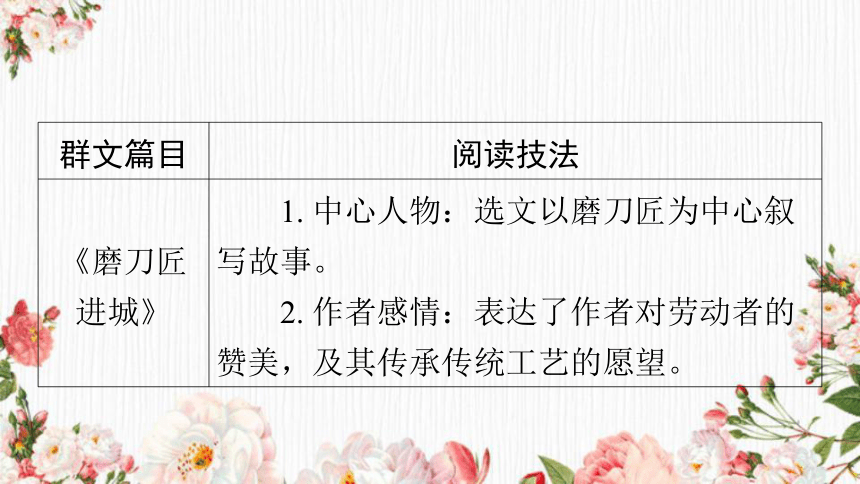

群文篇目 阅读技法

《磨刀匠进城》 1. 中心人物:选文以磨刀匠为中心叙写故事。

2. 作者感情:表达了作者对劳动者的赞美,及其传承传统工艺的愿望。

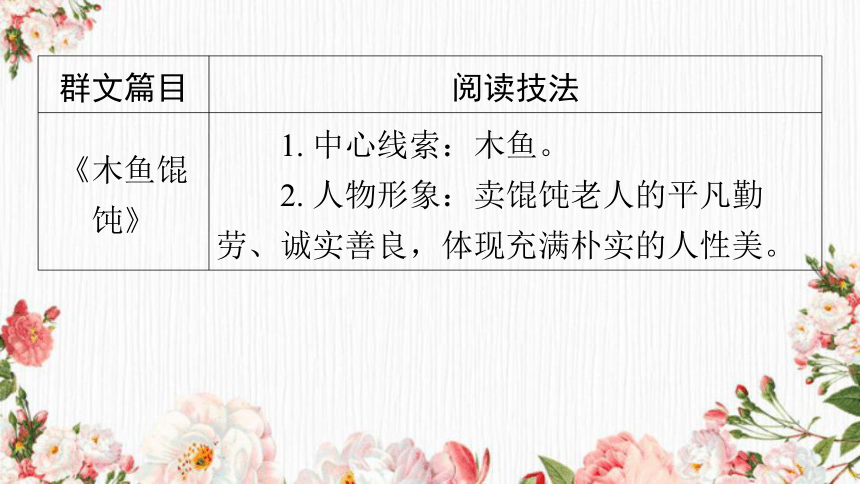

群文篇目 阅读技法

《木鱼馄饨》 1. 中心线索:木鱼。

2. 人物形象:卖馄饨老人的平凡勤劳、诚实善良,体现充满朴实的人性美。

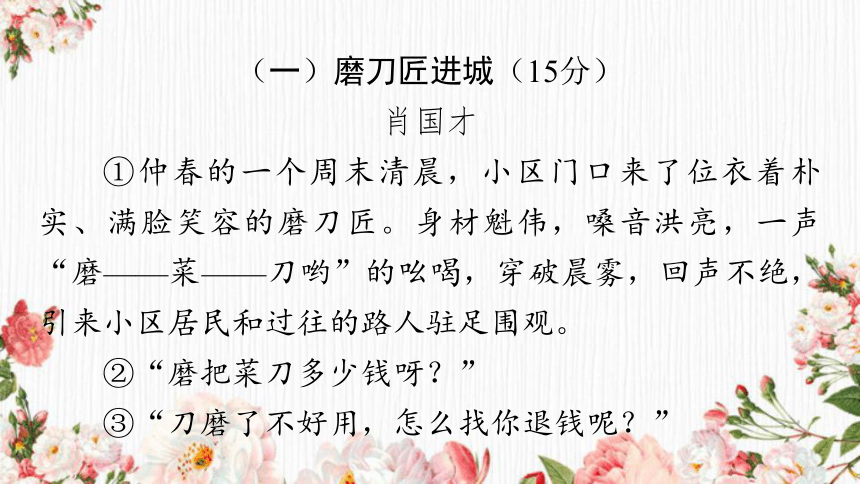

(一)磨刀匠进城(15分)

肖国才

①仲春的一个周末清晨,小区门口来了位衣着朴实、满脸笑容的磨刀匠。身材魁伟,嗓音洪亮,一声“磨——菜——刀哟”的吆喝,穿破晨雾,回声不绝,引来小区居民和过往的路人驻足围观。

②“磨把菜刀多少钱呀?”

③“刀磨了不好用,怎么找你退钱呢?”

④人们你一言我一语地发问,围观的人越聚越多。磨刀匠清清嗓子,一脸和善地拱手作揖,然后笑盈盈地对围观者说:“老少无欺,明码实价。每把刀十元。如果磨得不好,分文不收,再倒赔一把刀的钱。初来乍到,大家信不过我都正常。今天磨刀不收钱,用得好,下次给不迟。”

⑤话音刚落,只听人群里有人喊了声“好”,然后说要用自家的刀先来试试磨刀匠的手艺。

⑥围观者的目光齐刷刷地循着声音看过去,原来是小区里那个面目清癯、凡事喜欢较真的老邹。

⑦“磨刀真的不收钱?”老邹问。

⑧“当然,手艺人说话做事不会虚头巴脑讹人。”磨刀匠答。

⑨约莫十分钟后,老邹就把两把菜刀放在了磨刀匠的面前。

⑩磨刀匠麻利地从蜡黄色帆布包里取出四块磨刀石。他把矿泉水瓶当花洒。在一块条砖型青石上只轻轻点了点,水珠就均匀地洒在条石上。然后,他就着水珠把菜刀按在青石上磨起来。磨好一面后再磨另一面。刀刃上有个米粒大的缺口,他又换上一块有凹槽的青石,夹着缺口磨。最后,再用细腻的青石磨光刀口。所有程序完成后,他揪了几根头发搭在刀口,用力一吹,头发被齐刷刷割断。人群中爆发出热烈的掌声。

不需多言,老邹拿着磨好的菜刀刚离开,几把生锈的菜刀就立马摆在了磨刀匠的面前。磨刀匠的脸上掠过一丝笑容,接着打开了话匣子。他说他姓张,在乡下磨刀三十多年了。儿子从小到大读书的开销,都是他走村串户一把刀一把刀磨出来的。儿子研究生毕业后考进城里当了公务员,去年有了孩子。他进城帮儿子媳妇带孙子,刚来时很别扭,城里生活过不惯。

于是,张师傅跟儿子媳妇说,周末他得出来透透气,顺带跟别人说说话。干干他舍不得放弃的磨刀手艺。时间久了,来磨刀的都很愿意和张师傅说上几句,听他聊这样那样的故事。

又是一个周末的清晨,我去小区外面买菜。只见小区门口张师傅来得很早,正猫腰坐在一张条凳上磨菜刀。我问他生意怎么样。他一脸喜色,下巴朝地上一堆待磨的菜刀点了点,说活儿多得出乎他的意料。他还告诉我,这些活儿都是前些日子来磨刀的顾客引荐来的,够他忙一天,不知道天黑之前能不能磨完。说完。他得意地笑。

几天后,张师傅身边又多了一位中年汉子,帮着他一起磨刀。大家见了都问,张师傅你收徒弟了?张师傅笑呵呵地道出原委:不是徒弟,而是同行。这位中年磨刀匠也是初来乍到,人生地不熟,吆喝了半天,没揽到一桩活儿。他主动跑来跟张师傅搭话。张师傅宽慰他:“不急,生意都是慢慢做出来的,坚持下去就会好起来的。”可他却说:“等不起啊,一家人还等着我挣钱呢,没活儿做怎么养家糊口。”

张师傅听他这么说,思忖了一下说道:“要不,你做我的活儿,做多少得多少。不过,我得把丑话说在前头,你出的活儿我都要仔细检查,如果达不到我的要求,这活儿就不能给你做。”中年磨刀匠先是有些诧异,继而一脸感激,连声称谢。就这样,中年磨刀匠在张师傅身边干开了。他磨一阵刀,就递给张师傅看看,听听意见,再接着磨。张师傅认真地指点着他,即便是一点点瑕疵也不放过。

跟张师傅熟悉的顾客老李,私下里悄悄地提醒道:“老张,关键技术可不能随便传人,小心抢了你的饭碗!”张师傅听了嘿.嘿.一笑,说:“谢谢提醒,我不怕。”

张师傅把一份看似不起眼的磨刀活儿做得风生水起,着实惠及了不少小区居民。一天,张师傅边磨刀边和顾客聊天:“再过两年,等孙子上幼儿园了,我就去工商部门申请营业执照,开个磨刀公司。”说完他把磨好的刀递给顾客。顾客接过刀,看了看,拉长了声音:“好——”

(选自《人民日报》,有删改)

1. 阅读全文,完成表格。(3分)

故事情节 人们的心理反应

张师傅在小区里吆喝磨刀 半信半疑

张师傅现场展示磨刀手艺 (1) 心悦诚服

张师傅讲述自己磨刀故事 理解接受

(2) 张师傅带中年汉子一起磨刀。 (同行)诧异感激;(老李)担心忧虑

张师傅想开磨刀公司 (3) 赞同祝愿

心悦诚服

张师傅带中

年汉子一起磨刀。

赞同祝愿

2. 按要求赏析文中画横线的句子。(4分)

(1)他揪了几根头发搭在刀口,用力一吹,头发被齐刷刷割断。(从描写方法的角度赏析)

运用动作(或:细节)描写,生动形象地写出了刀的锋利,侧面表现了张师傅磨刀手艺的高超,结构上为下文人们争相让张师傅磨刀起铺垫作用,推动了情节的发展。

运用动作(或:细节)描写,生动形象地写出了刀的锋利,侧面表现了张师傅磨刀手艺的高超,结构上为下文人们争相让张师傅磨刀起铺垫作用,推动了情节的发展。

(2)张师傅听了嘿.嘿.一笑,说:“谢谢提醒,我不怕。”(赏析加点词语的表达效果)

“嘿嘿”是拟声词,以张师傅的笑声表现了他憨厚、纯朴的品质和大方地让技艺得到传承的工匠精神。

“嘿嘿”是拟声词,以张师傅的笑声表现了他憨厚、纯朴的品质和大方地让技艺得到传承的工匠精神。

3. 简要分析老邹在本文中的重要作用。(3分)

内容上,以“凡事喜欢较真”的老邹,衬托出张师傅磨刀手艺之精湛;结构上,引出张师傅展示磨刀手艺、人们争相磨刀等情节,推动情节发展。

内容上,以“凡事喜欢较真”的老邹,衬托出张师傅磨刀手艺之精湛;结构上,引出张师傅展示磨刀手艺、人们争相磨刀等情节,推动情节发展。

4. 结合全文,探究文章的主旨。(5分)

①文章以张师傅高超的磨刀手艺、诚信纯朴的品质等内容,表达了作者对劳动者的赞美,对工匠精神的赞美;②文章围绕磨刀这项传统手艺来写,蕴含着作者希望传统技艺能够得到传承的美好愿望;③文章以张师傅进城后不习惯城市生活,周末靠磨刀“透透气”的内容,表达了作者对进城农民处境的关注和思考。

①文章以张师傅高超的磨刀手艺、诚信纯朴的品质等内容,表达了作者对劳动者的赞美,对工匠精神的赞美;②文章围绕磨刀这项传统手艺来写,蕴含着作者希望传统技艺能够得到传承的美好愿望;③文章以张师傅进城后不习惯城市生活,周末靠磨刀“透透气”的内容,表达了作者对进城农民处境的关注和思考。

(二)木鱼馄饨(15分)

林清玄

①深夜到临沂街去访友,偶然在巷子里遇见多年前旧识的卖馄饨的老人,他开朗依旧,风趣依旧,虽然抵不过岁月风霜而有一点佝偻了。

②四年多以前,我客居在临沂街,夜里时常工作到很晚,每天深夜一点半左右,一阵清越的木鱼声,总是响进我临街的窗口。那木鱼的声音非常准时,天天都在凌晨的时间敲响,即使在风雨来时也不间断。

③刚开始的时候,木鱼声带给我一种神秘的感觉,往往令我停止工作,出神地望着窗外的长空,心里不断地想着:这深夜的木鱼声,到底是谁敲起的?它又象征了什么意义?难道有人每天凌晨一时在我住处附近念经吗?在民间,过去曾有敲木鱼为人报晓的僧侣,每日黎明将晓,他们就穿着袈裟草鞋,在街巷里穿梭,手里端着木鱼滴滴笃笃地敲出低沉雄长的声音。我一直觉得这种敲木鱼报佛音的事情,是中国佛教与民间生活相契的一种极好的佐证。

④冬季里有一天,天空中落着无力的飘闪的小雨,我正读着一册印刷极为精美的《金刚经》,木鱼声恰好从远处的巷口传来,格外使人觉得昊天无极,我披衣坐起,撑着一把伞,决心去找木鱼声音的来处。

⑤那木鱼敲得十分沉重着力,从满天的雨丝里穿扬开来,它敲敲停停,忽远忽近,完全不像是寺庙里读经时急落的木鱼。我追踪着声音的轨迹,匆匆地穿过巷子,远远的,看到一个披着宽大布衣,戴着毡帽的小老头子,他推着一辆老旧的摊车,正摇摇摆摆地从巷子那一头走来。摊车上挂着一盏四十烛光的灯泡,随着道路的颠簸,在微雨的暗道里飘摇。一直迷惑我的木鱼声,就是那位老头所敲出来的。

⑥一走近,才知道那只不过是一个寻常卖馄饨的摊子,我问老人为什么选择了木鱼的敲奏,他的回答竟是十分简单,他说:“喜欢吃我的馄饨的老顾客,一听到我的木鱼声,他们就会跑出来买馄饨了。”我不禁哑然,原来木鱼在他,就像乡下卖豆花的人摇动的铃铛,或者是卖冰水的小贩手中吸引小孩的喇叭,只是一种再也简单不过的信号。是我自己把木鱼联想得太远了,其实它有时候仅仅是一种劳苦生活的工具。

⑦老人也看出了我的失望,他说:“先生,你吃一碗我的馄饨吧,完全是用精肉做成的,不加一点葱菜,连大饭店的厨师都爱吃我的馄饨呢。”我于是丢弃了自己对木鱼的魔障,撑着伞,站立在一座红门前,就着老人摊子上的小灯,吃了一碗馄饨。在风雨中,我品出了老人的馄饨,确是人间的美味,不亚于他手中敲的木鱼。

⑧后来,我也慢慢成为老人忠实的顾客,每天工作到凌晨的段落,远远听到他的木鱼,就在巷口里候他,吃完一碗馄饨,才开始继续我一天未完的工作。

⑨和老人熟了以后,才知道他选择木鱼作为馄饨的信号有他独特的匠心。他说因为他的生意在深夜,实在想不出一种可以让远近都听闻而不至于吵醒熟睡人们的工具,而且深夜里像卖粽子的人大声叫嚷,是他觉得有失尊严而有所不为的,最后他选择了木鱼——让清醒者可以听到他的叫唤,却不至于中断了熟睡者的美梦。

⑩木鱼总是木鱼,不管用什么角度来看它,它仍旧有它的可爱处,即使用在一个馄饨摊子上。

我吃老人的馄饨吃了一年多,直到后来迁居,才失去联系,但每当在静夜里工作,我仍时常怀念着他和他的馄饨。

老人是我们社会角落里一个平凡的人,他在临沂街一带卖了三十年馄饨,已经成为那一带夜生活里尽人皆知的人,他固然对自己亲手烹调后小心翼翼装在铁盒的馄饨很有信心,他用木鱼声传递的馄饨也成为那一带的金字招牌。木鱼在他,在吃馄饨的人来说,都是生活里的一部分。

那一天遇到老人,他还是一袭布衣,还是敲着那个敲了三十年的木鱼,可是老人已经完全忘记我了,我想,岁月在他只是云淡风轻的一串声音吧。我站在巷口,看他缓缓推走小小的摊车消失在巷子的转角,一直到很远了,我还可以听见木鱼声从黑夜的空中穿过,温暖着迟睡者的心灵。

木鱼在馄饨摊子里真是美,充满了生活的美,我离开的时候这样想着,有时读不读经都是无关紧要的事。

[选自《文苑(经典美文)》,有删改]

1. 贯穿全文的线索是什么?围绕这条线索,作者写了哪些内容?(4分)

木鱼是全文的线索。围绕这条线索,作者写了对木鱼声神秘的玄想、寻觅声源、与老人相识、熟识后的感动、乔迁后对老人的怀念、重逢时对老人的敬重。

木鱼是全文的线索。围绕这条线索,作者写了对木鱼声神秘的玄想、寻觅声源、与老人相识、熟识后的感动、乔迁后对老人的怀念、重逢时对老人的敬重。

2. 根据文章内容,简要分析卖馄饨老人的形象。(3分)

①平凡勤劳:一袭布衣、30多年凌晨卖馄饨;②真诚朴实:馄饨完全是用精肉做成的,不加一点葱菜;③心灵高贵:用木鱼做讯号,让远近都听闻而不至于搅扰他人。

①平凡勤劳:一袭布衣、30多年凌晨卖馄饨;②真诚朴实:馄饨完全是用精肉做成的,不加一点葱菜;③心灵高贵:用木鱼做讯号,让远近都听闻而不至于搅扰他人。

3. 理解下面句子的含义。(3分)

我还可以听见木鱼声从黑夜的空中穿过,温暖着迟睡者的心灵。

木鱼声是深夜孤寂的迟睡者的良伴;木鱼声让迟睡者从老人淳朴、勤劳的品格里感受到了温暖,感受到了人情美、生活美。因此,心灵得到了温暖。

木鱼声是深夜孤寂的迟睡者的良伴;木鱼声让迟睡者从老人淳朴、勤劳的品格里感受到了温暖,感受到了人情美、生活美。因此,心灵得到了温暖。

议论。作用是画龙点睛、揭示主旨。作者通过叙述在木鱼声中卖馄饨的老人的故事,阐释了自己对人生的思考:老人是一个生活在社会底层的人,但他也是我们生活里的一部分,老人的朴实、勤劳、处处为他人着想的品格在木鱼声中温暖了寂静深夜中的迟睡者,温暖了生活,使作者感悟到了人情美,平凡的生活美。抒发了作者对老人的赞美之情。

议论。作用是画龙点睛、揭示主旨。作者通过叙述在木鱼声中卖馄饨的老人的故事,阐释了自己对人生的思考:老人是一个生活在社会底层的人,但他也是我们生活里的一部分,老人的朴实、勤劳、处处为他人着想的品格在木鱼声中温暖了寂静深夜中的迟睡者,温暖了生活,使作者感悟到了人情美,平凡的生活美。抒发了作者对老人的赞美之情。

4. 文章采用了多种表达方式,指出第 ~ 段的主要表达方式,并简析其作用。(5分)

谢 谢!

单元主题阅读

第三单元

目录

单元写法归纳

01

群文技法训练

02

叙事写人散文群文阅读——围绕中心人物,概括主要内容

课文篇目 写法特点

《阿长与<山海经>》 1. 中心人物:课文围绕阿长,记叙多件琐事。

2. 作者感情:作者对阿长的感情态度变化贯穿全文——不大佩服→不耐烦→空前的敬意→敬意完全消失→感激怀念。

课文篇目 写法特点

《老王》 1. 中心人物:课文围绕老王,记叙多个生活片段。

2. 作者感情:作者对老王的感情贯穿全文——同情尊重、感激愧疚。

课文篇目 写法特点

《台阶》 1. 中心线索:课文以“台阶”为线索展开情节。

2. 人物形象:塑造了父亲的老实本分、吃苦耐劳、坚忍不拔、追求理想生活的农民形象。

群文篇目 阅读技法

《磨刀匠进城》 1. 中心人物:选文以磨刀匠为中心叙写故事。

2. 作者感情:表达了作者对劳动者的赞美,及其传承传统工艺的愿望。

群文篇目 阅读技法

《木鱼馄饨》 1. 中心线索:木鱼。

2. 人物形象:卖馄饨老人的平凡勤劳、诚实善良,体现充满朴实的人性美。

(一)磨刀匠进城(15分)

肖国才

①仲春的一个周末清晨,小区门口来了位衣着朴实、满脸笑容的磨刀匠。身材魁伟,嗓音洪亮,一声“磨——菜——刀哟”的吆喝,穿破晨雾,回声不绝,引来小区居民和过往的路人驻足围观。

②“磨把菜刀多少钱呀?”

③“刀磨了不好用,怎么找你退钱呢?”

④人们你一言我一语地发问,围观的人越聚越多。磨刀匠清清嗓子,一脸和善地拱手作揖,然后笑盈盈地对围观者说:“老少无欺,明码实价。每把刀十元。如果磨得不好,分文不收,再倒赔一把刀的钱。初来乍到,大家信不过我都正常。今天磨刀不收钱,用得好,下次给不迟。”

⑤话音刚落,只听人群里有人喊了声“好”,然后说要用自家的刀先来试试磨刀匠的手艺。

⑥围观者的目光齐刷刷地循着声音看过去,原来是小区里那个面目清癯、凡事喜欢较真的老邹。

⑦“磨刀真的不收钱?”老邹问。

⑧“当然,手艺人说话做事不会虚头巴脑讹人。”磨刀匠答。

⑨约莫十分钟后,老邹就把两把菜刀放在了磨刀匠的面前。

⑩磨刀匠麻利地从蜡黄色帆布包里取出四块磨刀石。他把矿泉水瓶当花洒。在一块条砖型青石上只轻轻点了点,水珠就均匀地洒在条石上。然后,他就着水珠把菜刀按在青石上磨起来。磨好一面后再磨另一面。刀刃上有个米粒大的缺口,他又换上一块有凹槽的青石,夹着缺口磨。最后,再用细腻的青石磨光刀口。所有程序完成后,他揪了几根头发搭在刀口,用力一吹,头发被齐刷刷割断。人群中爆发出热烈的掌声。

不需多言,老邹拿着磨好的菜刀刚离开,几把生锈的菜刀就立马摆在了磨刀匠的面前。磨刀匠的脸上掠过一丝笑容,接着打开了话匣子。他说他姓张,在乡下磨刀三十多年了。儿子从小到大读书的开销,都是他走村串户一把刀一把刀磨出来的。儿子研究生毕业后考进城里当了公务员,去年有了孩子。他进城帮儿子媳妇带孙子,刚来时很别扭,城里生活过不惯。

于是,张师傅跟儿子媳妇说,周末他得出来透透气,顺带跟别人说说话。干干他舍不得放弃的磨刀手艺。时间久了,来磨刀的都很愿意和张师傅说上几句,听他聊这样那样的故事。

又是一个周末的清晨,我去小区外面买菜。只见小区门口张师傅来得很早,正猫腰坐在一张条凳上磨菜刀。我问他生意怎么样。他一脸喜色,下巴朝地上一堆待磨的菜刀点了点,说活儿多得出乎他的意料。他还告诉我,这些活儿都是前些日子来磨刀的顾客引荐来的,够他忙一天,不知道天黑之前能不能磨完。说完。他得意地笑。

几天后,张师傅身边又多了一位中年汉子,帮着他一起磨刀。大家见了都问,张师傅你收徒弟了?张师傅笑呵呵地道出原委:不是徒弟,而是同行。这位中年磨刀匠也是初来乍到,人生地不熟,吆喝了半天,没揽到一桩活儿。他主动跑来跟张师傅搭话。张师傅宽慰他:“不急,生意都是慢慢做出来的,坚持下去就会好起来的。”可他却说:“等不起啊,一家人还等着我挣钱呢,没活儿做怎么养家糊口。”

张师傅听他这么说,思忖了一下说道:“要不,你做我的活儿,做多少得多少。不过,我得把丑话说在前头,你出的活儿我都要仔细检查,如果达不到我的要求,这活儿就不能给你做。”中年磨刀匠先是有些诧异,继而一脸感激,连声称谢。就这样,中年磨刀匠在张师傅身边干开了。他磨一阵刀,就递给张师傅看看,听听意见,再接着磨。张师傅认真地指点着他,即便是一点点瑕疵也不放过。

跟张师傅熟悉的顾客老李,私下里悄悄地提醒道:“老张,关键技术可不能随便传人,小心抢了你的饭碗!”张师傅听了嘿.嘿.一笑,说:“谢谢提醒,我不怕。”

张师傅把一份看似不起眼的磨刀活儿做得风生水起,着实惠及了不少小区居民。一天,张师傅边磨刀边和顾客聊天:“再过两年,等孙子上幼儿园了,我就去工商部门申请营业执照,开个磨刀公司。”说完他把磨好的刀递给顾客。顾客接过刀,看了看,拉长了声音:“好——”

(选自《人民日报》,有删改)

1. 阅读全文,完成表格。(3分)

故事情节 人们的心理反应

张师傅在小区里吆喝磨刀 半信半疑

张师傅现场展示磨刀手艺 (1) 心悦诚服

张师傅讲述自己磨刀故事 理解接受

(2) 张师傅带中年汉子一起磨刀。 (同行)诧异感激;(老李)担心忧虑

张师傅想开磨刀公司 (3) 赞同祝愿

心悦诚服

张师傅带中

年汉子一起磨刀。

赞同祝愿

2. 按要求赏析文中画横线的句子。(4分)

(1)他揪了几根头发搭在刀口,用力一吹,头发被齐刷刷割断。(从描写方法的角度赏析)

运用动作(或:细节)描写,生动形象地写出了刀的锋利,侧面表现了张师傅磨刀手艺的高超,结构上为下文人们争相让张师傅磨刀起铺垫作用,推动了情节的发展。

运用动作(或:细节)描写,生动形象地写出了刀的锋利,侧面表现了张师傅磨刀手艺的高超,结构上为下文人们争相让张师傅磨刀起铺垫作用,推动了情节的发展。

(2)张师傅听了嘿.嘿.一笑,说:“谢谢提醒,我不怕。”(赏析加点词语的表达效果)

“嘿嘿”是拟声词,以张师傅的笑声表现了他憨厚、纯朴的品质和大方地让技艺得到传承的工匠精神。

“嘿嘿”是拟声词,以张师傅的笑声表现了他憨厚、纯朴的品质和大方地让技艺得到传承的工匠精神。

3. 简要分析老邹在本文中的重要作用。(3分)

内容上,以“凡事喜欢较真”的老邹,衬托出张师傅磨刀手艺之精湛;结构上,引出张师傅展示磨刀手艺、人们争相磨刀等情节,推动情节发展。

内容上,以“凡事喜欢较真”的老邹,衬托出张师傅磨刀手艺之精湛;结构上,引出张师傅展示磨刀手艺、人们争相磨刀等情节,推动情节发展。

4. 结合全文,探究文章的主旨。(5分)

①文章以张师傅高超的磨刀手艺、诚信纯朴的品质等内容,表达了作者对劳动者的赞美,对工匠精神的赞美;②文章围绕磨刀这项传统手艺来写,蕴含着作者希望传统技艺能够得到传承的美好愿望;③文章以张师傅进城后不习惯城市生活,周末靠磨刀“透透气”的内容,表达了作者对进城农民处境的关注和思考。

①文章以张师傅高超的磨刀手艺、诚信纯朴的品质等内容,表达了作者对劳动者的赞美,对工匠精神的赞美;②文章围绕磨刀这项传统手艺来写,蕴含着作者希望传统技艺能够得到传承的美好愿望;③文章以张师傅进城后不习惯城市生活,周末靠磨刀“透透气”的内容,表达了作者对进城农民处境的关注和思考。

(二)木鱼馄饨(15分)

林清玄

①深夜到临沂街去访友,偶然在巷子里遇见多年前旧识的卖馄饨的老人,他开朗依旧,风趣依旧,虽然抵不过岁月风霜而有一点佝偻了。

②四年多以前,我客居在临沂街,夜里时常工作到很晚,每天深夜一点半左右,一阵清越的木鱼声,总是响进我临街的窗口。那木鱼的声音非常准时,天天都在凌晨的时间敲响,即使在风雨来时也不间断。

③刚开始的时候,木鱼声带给我一种神秘的感觉,往往令我停止工作,出神地望着窗外的长空,心里不断地想着:这深夜的木鱼声,到底是谁敲起的?它又象征了什么意义?难道有人每天凌晨一时在我住处附近念经吗?在民间,过去曾有敲木鱼为人报晓的僧侣,每日黎明将晓,他们就穿着袈裟草鞋,在街巷里穿梭,手里端着木鱼滴滴笃笃地敲出低沉雄长的声音。我一直觉得这种敲木鱼报佛音的事情,是中国佛教与民间生活相契的一种极好的佐证。

④冬季里有一天,天空中落着无力的飘闪的小雨,我正读着一册印刷极为精美的《金刚经》,木鱼声恰好从远处的巷口传来,格外使人觉得昊天无极,我披衣坐起,撑着一把伞,决心去找木鱼声音的来处。

⑤那木鱼敲得十分沉重着力,从满天的雨丝里穿扬开来,它敲敲停停,忽远忽近,完全不像是寺庙里读经时急落的木鱼。我追踪着声音的轨迹,匆匆地穿过巷子,远远的,看到一个披着宽大布衣,戴着毡帽的小老头子,他推着一辆老旧的摊车,正摇摇摆摆地从巷子那一头走来。摊车上挂着一盏四十烛光的灯泡,随着道路的颠簸,在微雨的暗道里飘摇。一直迷惑我的木鱼声,就是那位老头所敲出来的。

⑥一走近,才知道那只不过是一个寻常卖馄饨的摊子,我问老人为什么选择了木鱼的敲奏,他的回答竟是十分简单,他说:“喜欢吃我的馄饨的老顾客,一听到我的木鱼声,他们就会跑出来买馄饨了。”我不禁哑然,原来木鱼在他,就像乡下卖豆花的人摇动的铃铛,或者是卖冰水的小贩手中吸引小孩的喇叭,只是一种再也简单不过的信号。是我自己把木鱼联想得太远了,其实它有时候仅仅是一种劳苦生活的工具。

⑦老人也看出了我的失望,他说:“先生,你吃一碗我的馄饨吧,完全是用精肉做成的,不加一点葱菜,连大饭店的厨师都爱吃我的馄饨呢。”我于是丢弃了自己对木鱼的魔障,撑着伞,站立在一座红门前,就着老人摊子上的小灯,吃了一碗馄饨。在风雨中,我品出了老人的馄饨,确是人间的美味,不亚于他手中敲的木鱼。

⑧后来,我也慢慢成为老人忠实的顾客,每天工作到凌晨的段落,远远听到他的木鱼,就在巷口里候他,吃完一碗馄饨,才开始继续我一天未完的工作。

⑨和老人熟了以后,才知道他选择木鱼作为馄饨的信号有他独特的匠心。他说因为他的生意在深夜,实在想不出一种可以让远近都听闻而不至于吵醒熟睡人们的工具,而且深夜里像卖粽子的人大声叫嚷,是他觉得有失尊严而有所不为的,最后他选择了木鱼——让清醒者可以听到他的叫唤,却不至于中断了熟睡者的美梦。

⑩木鱼总是木鱼,不管用什么角度来看它,它仍旧有它的可爱处,即使用在一个馄饨摊子上。

我吃老人的馄饨吃了一年多,直到后来迁居,才失去联系,但每当在静夜里工作,我仍时常怀念着他和他的馄饨。

老人是我们社会角落里一个平凡的人,他在临沂街一带卖了三十年馄饨,已经成为那一带夜生活里尽人皆知的人,他固然对自己亲手烹调后小心翼翼装在铁盒的馄饨很有信心,他用木鱼声传递的馄饨也成为那一带的金字招牌。木鱼在他,在吃馄饨的人来说,都是生活里的一部分。

那一天遇到老人,他还是一袭布衣,还是敲着那个敲了三十年的木鱼,可是老人已经完全忘记我了,我想,岁月在他只是云淡风轻的一串声音吧。我站在巷口,看他缓缓推走小小的摊车消失在巷子的转角,一直到很远了,我还可以听见木鱼声从黑夜的空中穿过,温暖着迟睡者的心灵。

木鱼在馄饨摊子里真是美,充满了生活的美,我离开的时候这样想着,有时读不读经都是无关紧要的事。

[选自《文苑(经典美文)》,有删改]

1. 贯穿全文的线索是什么?围绕这条线索,作者写了哪些内容?(4分)

木鱼是全文的线索。围绕这条线索,作者写了对木鱼声神秘的玄想、寻觅声源、与老人相识、熟识后的感动、乔迁后对老人的怀念、重逢时对老人的敬重。

木鱼是全文的线索。围绕这条线索,作者写了对木鱼声神秘的玄想、寻觅声源、与老人相识、熟识后的感动、乔迁后对老人的怀念、重逢时对老人的敬重。

2. 根据文章内容,简要分析卖馄饨老人的形象。(3分)

①平凡勤劳:一袭布衣、30多年凌晨卖馄饨;②真诚朴实:馄饨完全是用精肉做成的,不加一点葱菜;③心灵高贵:用木鱼做讯号,让远近都听闻而不至于搅扰他人。

①平凡勤劳:一袭布衣、30多年凌晨卖馄饨;②真诚朴实:馄饨完全是用精肉做成的,不加一点葱菜;③心灵高贵:用木鱼做讯号,让远近都听闻而不至于搅扰他人。

3. 理解下面句子的含义。(3分)

我还可以听见木鱼声从黑夜的空中穿过,温暖着迟睡者的心灵。

木鱼声是深夜孤寂的迟睡者的良伴;木鱼声让迟睡者从老人淳朴、勤劳的品格里感受到了温暖,感受到了人情美、生活美。因此,心灵得到了温暖。

木鱼声是深夜孤寂的迟睡者的良伴;木鱼声让迟睡者从老人淳朴、勤劳的品格里感受到了温暖,感受到了人情美、生活美。因此,心灵得到了温暖。

议论。作用是画龙点睛、揭示主旨。作者通过叙述在木鱼声中卖馄饨的老人的故事,阐释了自己对人生的思考:老人是一个生活在社会底层的人,但他也是我们生活里的一部分,老人的朴实、勤劳、处处为他人着想的品格在木鱼声中温暖了寂静深夜中的迟睡者,温暖了生活,使作者感悟到了人情美,平凡的生活美。抒发了作者对老人的赞美之情。

议论。作用是画龙点睛、揭示主旨。作者通过叙述在木鱼声中卖馄饨的老人的故事,阐释了自己对人生的思考:老人是一个生活在社会底层的人,但他也是我们生活里的一部分,老人的朴实、勤劳、处处为他人着想的品格在木鱼声中温暖了寂静深夜中的迟睡者,温暖了生活,使作者感悟到了人情美,平凡的生活美。抒发了作者对老人的赞美之情。

4. 文章采用了多种表达方式,指出第 ~ 段的主要表达方式,并简析其作用。(5分)

谢 谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读