5七律长征诵读课件(共10张PPT)

图片预览

文档简介

(共10张PPT)

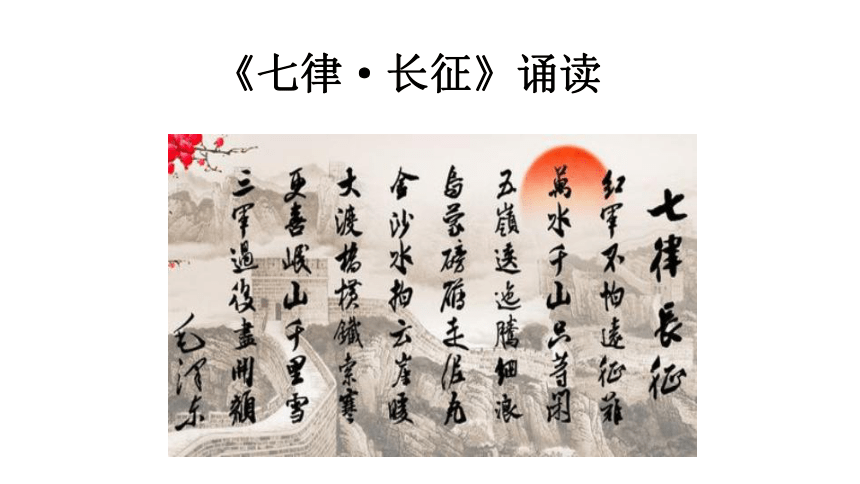

《七律·长征》诵读

《七律·长征》诵读

《七律·长征》

毛泽东 (1935年10月)

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

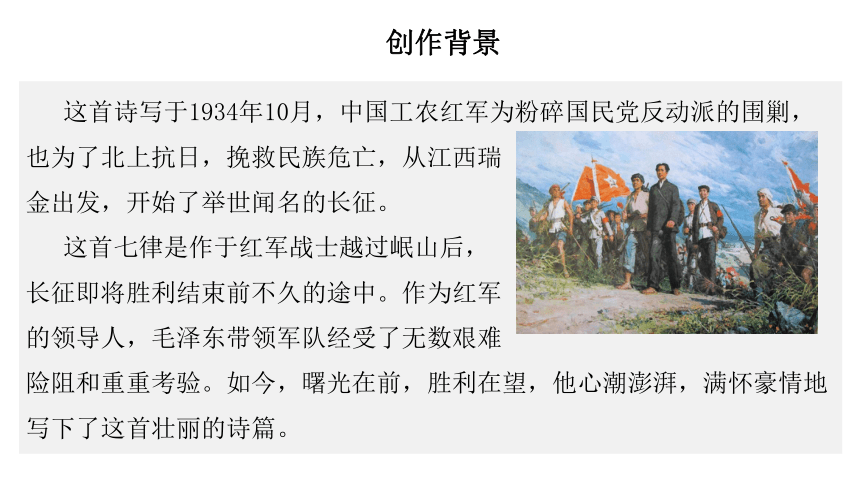

这首诗写于1934年10月,中国工农红军为粉碎国民党反动派的围剿,也为了北上抗日,挽救民族危亡,从江西瑞

金出发,开始了举世闻名的长征。

这首七律是作于红军战士越过岷山后,

长征即将胜利结束前不久的途中。作为红军

的领导人,毛泽东带领军队经受了无数艰难

险阻和重重考验。如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

创作背景

这是长征时期毛泽东创作的唯一的一首律诗,定稿于1935年10月。毛泽东以高度凝练的诗句和生动形象的比喻,把两万

五千里的万水千山串在一起,回顾了红军长征的艰

难历程,歌颂了红军长征的伟大壮举。“更喜岷山

千里雪,三军过后尽开颜”是全诗的点睛之笔,道

出了毛泽东在长征途中心境从焦急忧虑到胜利喜悦

的转换。

《七律·长征》是毛泽东长征诗词的巅峰之作,既是长征的史诗,也是中国共产党和红军崇高革命精神的赞歌。埃德加·斯诺在《西行漫记》中引用了这首诗,使其成为与世界读者见面最早的毛泽东诗词作品。

诗歌赏析

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”首联开宗明义,统领全篇。开头一句首先指明长征的主体——英雄的红军。

用一个“难”字突出了长征的特点,而红军的态

度就是“不怕”。第二句是第一句的申说和具体

化。“万水千山”概括了长征路上无数的山山水

水,也就是毛泽东所说的“数不尽的艰难险阻”。

“只等闲”也正是“不怕难”的具体表现。开头两句气壮山河,豪情万丈,充分表现了红军“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”的革命英雄主义和藐视一切艰难险阻的英雄气概。

诗歌赏析

“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”一联是写山,却将其戏称为“泥丸”,这也是写红军万里远征,勇敢无畏

的革命精神。前两句是全诗的总纲,由三、四

句开始是分述,也是对前两句的具体描写。在

红军看来,“五岭”也不过是腾跃着的细小的

波浪,高大的乌蒙山脉也不过是往后滚动的小

泥球。通过两组极大与极小的对立关系,充分

地表现了红军的顽强豪迈、不怕艰难险阻的英勇精神。从艺术手法上说,这是夸张和对比。写山是明线,写红军是暗线,反衬对比,十分巧妙。

诗歌赏析

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”一联是写水,也是写红军对水的征服。金沙江宽阔而湍急,1935年5月,红军巧

渡金沙江。如果说巧渡金沙江是红军战略战术

最富有智慧、最成功的一次战斗,那么强渡大

渡河则是红军表现最勇敢、最顽强的一次战斗。

从诗人对长征途上山水的感受,也使我们进一

步体会到红军不畏艰险的英雄气概和革命的乐观主义精神。

诗歌赏析

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,写红军越过岷山的无限欣喜,淋漓尽致,神采飞扬。开端言“不怕”,结尾压

“更喜”,强化了主题,升华了诗旨。“更喜”

承上文而来,也是对上文的感情收束。红军过五

岭、越乌蒙、渡金沙、抢大渡,从敌人的重围中

杀出一条血路,自然令人欣喜。红军又翻岷山,

进陕北,胜利大会师已为时不远,战略大转移的

目标已基本实现。“尽开颜”写三军的欢笑,这是最后胜利即将到来的欢笑,以此作结,遂使全诗的乐观主义精神得到了进一步的升华。

诗歌赏析

这首诗是红军二万五千里长征的伟大史诗。对长征这样重大的题材、重大的主题,诗人却举重若轻,把它浓缩在一首只

有五六十字的七律中,用轻快活泼的笔调,完整、

集中、突出、生动地再现了红军长征艰苦光辉的战

斗历程,展现了红军的精神面貌和内心世界,表现

出惊人的艺术概括力。诗人善于运用夸张、想象和对比衬托等艺术表现手法,成功地塑造了红军高大的形象,创造了崇高的艺术境界,具有很强的艺术表现力。

诗歌赏析

《七律·长征》诵读

《七律·长征》诵读

《七律·长征》

毛泽东 (1935年10月)

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

这首诗写于1934年10月,中国工农红军为粉碎国民党反动派的围剿,也为了北上抗日,挽救民族危亡,从江西瑞

金出发,开始了举世闻名的长征。

这首七律是作于红军战士越过岷山后,

长征即将胜利结束前不久的途中。作为红军

的领导人,毛泽东带领军队经受了无数艰难

险阻和重重考验。如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

创作背景

这是长征时期毛泽东创作的唯一的一首律诗,定稿于1935年10月。毛泽东以高度凝练的诗句和生动形象的比喻,把两万

五千里的万水千山串在一起,回顾了红军长征的艰

难历程,歌颂了红军长征的伟大壮举。“更喜岷山

千里雪,三军过后尽开颜”是全诗的点睛之笔,道

出了毛泽东在长征途中心境从焦急忧虑到胜利喜悦

的转换。

《七律·长征》是毛泽东长征诗词的巅峰之作,既是长征的史诗,也是中国共产党和红军崇高革命精神的赞歌。埃德加·斯诺在《西行漫记》中引用了这首诗,使其成为与世界读者见面最早的毛泽东诗词作品。

诗歌赏析

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”首联开宗明义,统领全篇。开头一句首先指明长征的主体——英雄的红军。

用一个“难”字突出了长征的特点,而红军的态

度就是“不怕”。第二句是第一句的申说和具体

化。“万水千山”概括了长征路上无数的山山水

水,也就是毛泽东所说的“数不尽的艰难险阻”。

“只等闲”也正是“不怕难”的具体表现。开头两句气壮山河,豪情万丈,充分表现了红军“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”的革命英雄主义和藐视一切艰难险阻的英雄气概。

诗歌赏析

“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”一联是写山,却将其戏称为“泥丸”,这也是写红军万里远征,勇敢无畏

的革命精神。前两句是全诗的总纲,由三、四

句开始是分述,也是对前两句的具体描写。在

红军看来,“五岭”也不过是腾跃着的细小的

波浪,高大的乌蒙山脉也不过是往后滚动的小

泥球。通过两组极大与极小的对立关系,充分

地表现了红军的顽强豪迈、不怕艰难险阻的英勇精神。从艺术手法上说,这是夸张和对比。写山是明线,写红军是暗线,反衬对比,十分巧妙。

诗歌赏析

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”一联是写水,也是写红军对水的征服。金沙江宽阔而湍急,1935年5月,红军巧

渡金沙江。如果说巧渡金沙江是红军战略战术

最富有智慧、最成功的一次战斗,那么强渡大

渡河则是红军表现最勇敢、最顽强的一次战斗。

从诗人对长征途上山水的感受,也使我们进一

步体会到红军不畏艰险的英雄气概和革命的乐观主义精神。

诗歌赏析

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,写红军越过岷山的无限欣喜,淋漓尽致,神采飞扬。开端言“不怕”,结尾压

“更喜”,强化了主题,升华了诗旨。“更喜”

承上文而来,也是对上文的感情收束。红军过五

岭、越乌蒙、渡金沙、抢大渡,从敌人的重围中

杀出一条血路,自然令人欣喜。红军又翻岷山,

进陕北,胜利大会师已为时不远,战略大转移的

目标已基本实现。“尽开颜”写三军的欢笑,这是最后胜利即将到来的欢笑,以此作结,遂使全诗的乐观主义精神得到了进一步的升华。

诗歌赏析

这首诗是红军二万五千里长征的伟大史诗。对长征这样重大的题材、重大的主题,诗人却举重若轻,把它浓缩在一首只

有五六十字的七律中,用轻快活泼的笔调,完整、

集中、突出、生动地再现了红军长征艰苦光辉的战

斗历程,展现了红军的精神面貌和内心世界,表现

出惊人的艺术概括力。诗人善于运用夸张、想象和对比衬托等艺术表现手法,成功地塑造了红军高大的形象,创造了崇高的艺术境界,具有很强的艺术表现力。

诗歌赏析

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地